统编版语文八年级上册 第一单元检测卷 课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级上册 第一单元检测卷 课件(共33张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-18 08:59:12 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

第一单元检测卷

一、积累与运用(1~5题,每题2分,第6题6分,共16分)

阅读下面的语段,按要求完成1~4题。

1970年4月24日,中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功,自此拉开了中国人探索宇宙奥秘、和平利用太空、造福人类的序暮。2016年,中国以此为________,将每年4月24日设立为“中国航天日”。

一曲星梦六十载,一路走来一路歌。2022年“中国航天日”之际,一首采用太空音频素材,由人工智能技术重新编曲制作的《东方红》乐曲崭(zǎn)新亮相,其中的太空特色别具一格。同时,这个航天日以“航天点亮梦想”为主题,旨在以进一步激发全民尤其是青少年崇(chóng)尚科学、探索未知、敢于创新的热情为目的,用航天梦托举中国梦,汇聚起追梦逐梦的磅礴(bó)力量。

探索浩瀚(hàn)宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是中国不懈追求的航天梦。过去的一年,中国航天一次次飞天追梦,一次次将梦想变为现实,创造了一个个________的成就。“祝融”探火,在遥远的火星留下了属于中国的印迹;“羲和”逐日,________了中国太阳探测零的突破;“天和”遨游星辰,把家园拓展至浩瀚星空……一次次飞跃,不断________着中国航天的新高度。

“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。”星空浩瀚无比,探索永无止境,让我们一起向每一位中国航天人致敬!

1.文中注音不正确的一项是( )

A.崭(zǎn) B.崇(chóng) C.礴(bó) D.瀚(hàn)

A

【解析】A.崭(zhǎn)。

2.文中加点词语有错别字的一项是( )

A.奥秘 B.序暮 C.不懈追求 D.永无止境

B

【解析】B.序幕。

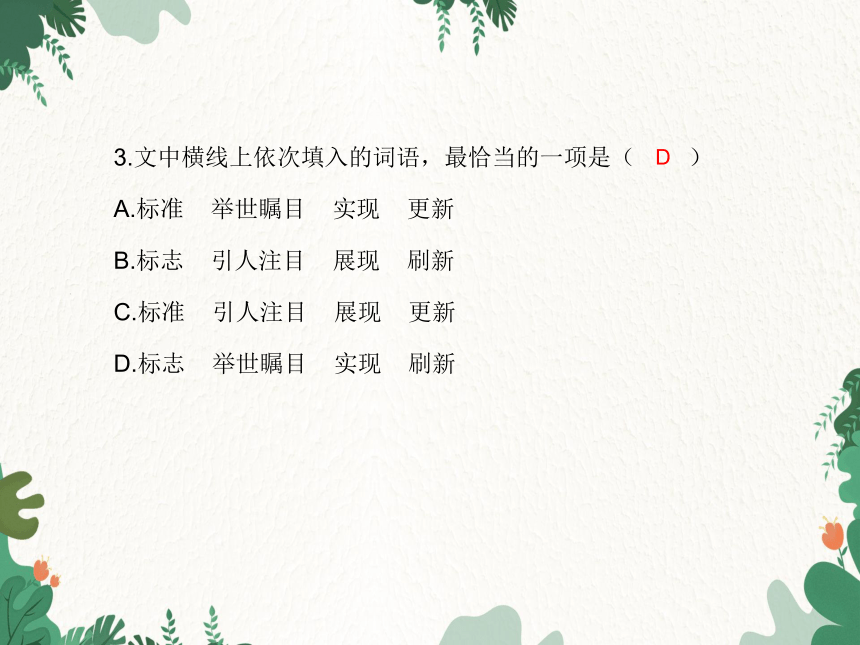

3.文中横线上依次填入的词语,最恰当的一项是( )

A.标准 举世瞩目 实现 更新

B.标志 引人注目 展现 刷新

C.标准 引人注目 展现 更新

D.标志 举世瞩目 实现 刷新

D

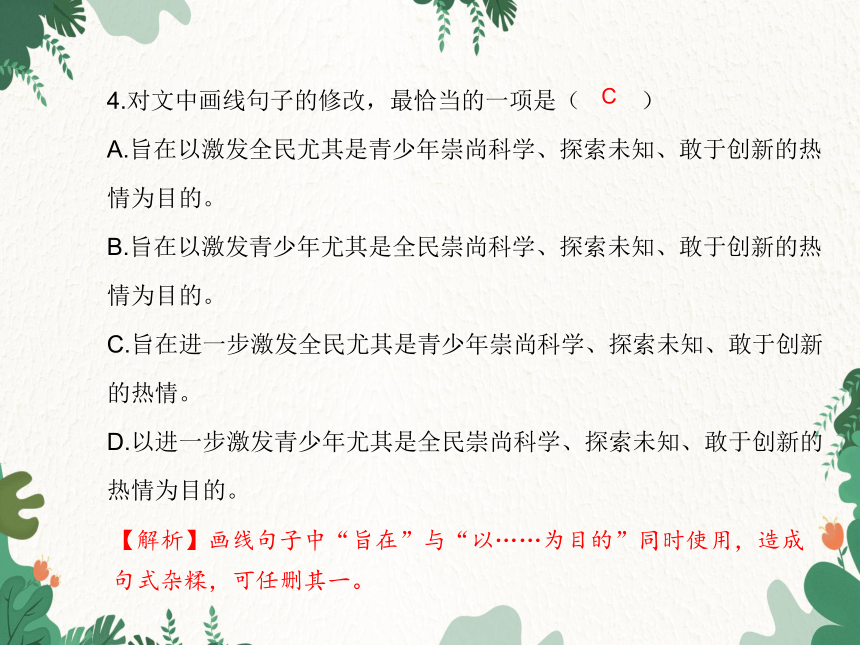

4.对文中画线句子的修改,最恰当的一项是( )

A.旨在以激发全民尤其是青少年崇尚科学、探索未知、敢于创新的热情为目的。

B.旨在以激发青少年尤其是全民崇尚科学、探索未知、敢于创新的热情为目的。

C.旨在进一步激发全民尤其是青少年崇尚科学、探索未知、敢于创新的热情。

D.以进一步激发青少年尤其是全民崇尚科学、探索未知、敢于创新的热情为目的。

C

【解析】画线句子中“旨在”与“以……为目的”同时使用,造成句式杂糅,可任删其一。

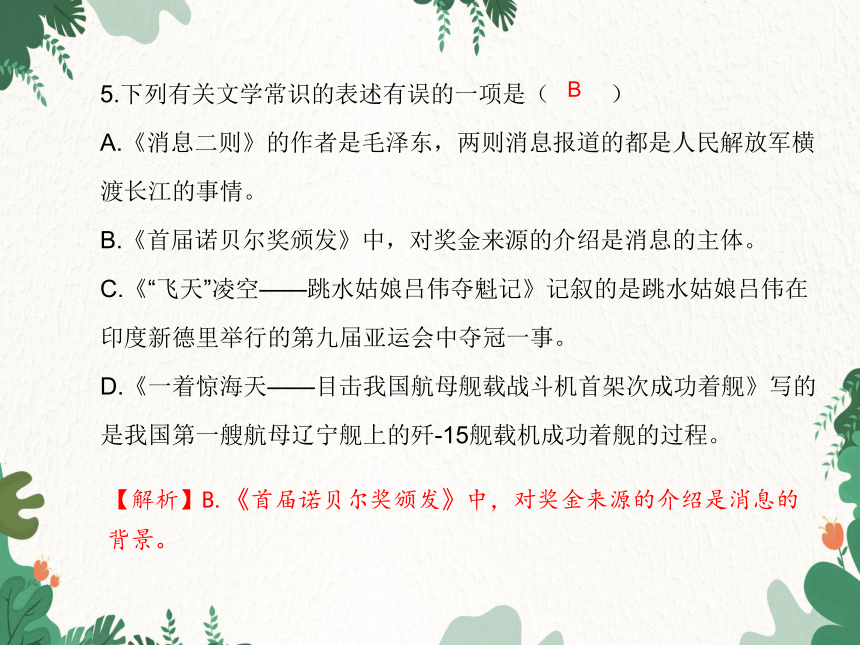

5.下列有关文学常识的表述有误的一项是( )

A.《消息二则》的作者是毛泽东,两则消息报道的都是人民解放军横渡长江的事情。

B.《首届诺贝尔奖颁发》中,对奖金来源的介绍是消息的主体。

C.《“飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记》记叙的是跳水姑娘吕伟在印度新德里举行的第九届亚运会中夺冠一事。

D.《一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰》写的是我国第一艘航母辽宁舰上的歼-15舰载机成功着舰的过程。

B

【解析】B.《首届诺贝尔奖颁发》中,对奖金来源的介绍是消息的背景。

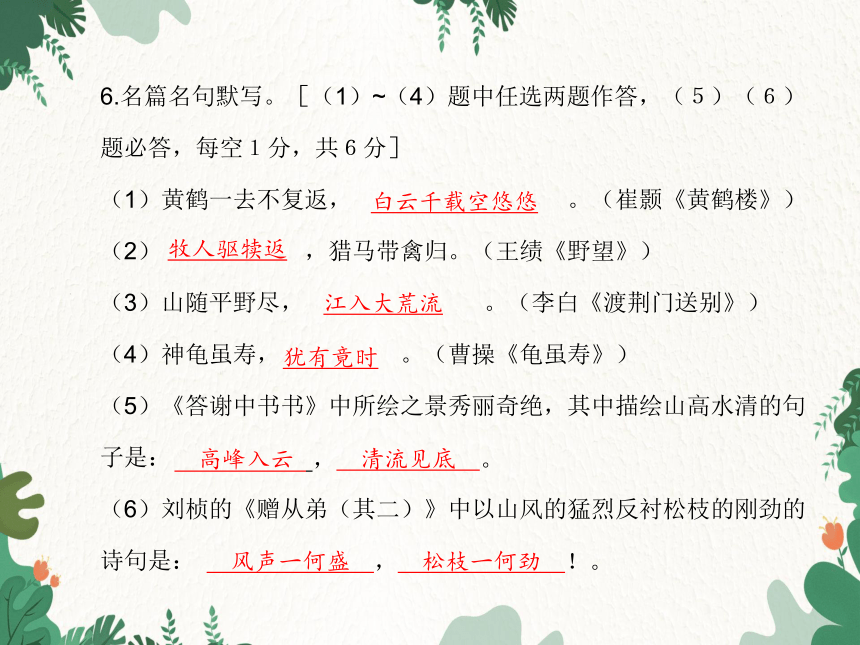

6.名篇名句默写。[(1)~(4)题中任选两题作答,(5)(6)题必答,每空1分,共6分]

(1)黄鹤一去不复返, 。(崔颢《黄鹤楼》)

(2) ,猎马带禽归。(王绩《野望》)

(3)山随平野尽, 。(李白《渡荆门送别》)

(4)神龟虽寿, 。(曹操《龟虽寿》)

(5)《答谢中书书》中所绘之景秀丽奇绝,其中描绘山高水清的句子是:

(6)刘桢的《赠从弟(其二)》中以山风的猛烈反衬松枝的刚劲的诗句是:

白云千载空悠悠

牧人驱犊返

江入大荒流

犹有竟时

高峰入云 , 清流见底 。

风声一何盛 , 松枝一何劲 !。

二、综合性学习(7~11题,共12分)

(一)学习与探究。(4分)

阅读下面的材料,完成7~8题。

材料一:2023年1月2日,多个在线旅游平台发布的旅游大数据显示,2023年元旦假期,在“南下避寒,北上滑雪”的拉动下,跨省游加快恢复,全国旅游迅速升温。昆明、大理、西双版纳等云南旅游目的地,成为国内游客青睐的避寒游热门目的地。

某旅游平台数据显示,元旦假期,近六成用户选择跨省游。对比2022年中秋假期,2023年元旦假期云南旅游订单量增长33个百分点,其中跨省游订单量占比达66%。在该旅游平台上,西双版纳、大理、腾冲的机票预订量增幅均超过一成,其中前往西双版纳的机票预订量同比增长71%。

元旦到昆明旅游,能观鸥、赏花、看雪、泡温泉、品美食。元旦假期,昆明上榜另一旅游平台热门出游目的地前十,高星级酒店预订量同比增长近五成。

材料二:西双版纳,古代傣语为“勐巴拉那西”,意思是“理想而神奇的乐土”。这里聚居着傣、哈尼、拉祜、布朗、基诺等12个少数民族,占全州人口的77.9%。西双版纳地处热带北部边缘,属热带季风气候。西双版纳是中国热带雨林生态系统保存最完整、最典型、面积最大的地区,也是当今地球上少有的动植物基因库,被誉为地球的一大自然奇观,在国内外享有“植物王国”“动物王国”“药物王国”等美誉。

7.请给材料一的新闻拟写一个标题。(不超过15个字)(2分)

“南下避寒”拉动云南旅游升温

8.假如你在四川的小姨打算春节来云南旅游,请你结合材料二为她推荐西双版纳游。(2分)

示例:小姨,我推荐你去西双版纳游玩。西双版纳地处热带,终年温暖、阳光充足,空气清新,既有绮丽秀美的热带风光,又有多姿多彩的民族风情,是来云南旅游必去的打卡点之一。

(二)名著阅读。(4分)

9.阅读下面的名著选段,回答问题。

选段一:他同部下一样,只有两套制服,他们都不佩戴军衔领章。他有一件个人衣服,孩子气地感到很得意,那是在长征途中击下敌机后用缴获的降落伞做的背心。

选段二:他喜欢运动,但是也喜欢读书。他仔细订出读书计划,熟读政治、经济的书籍。他也喜欢跟朋友们谈天,有时也开开玩笑,虽然并不像毛泽东那样幽默。他一般没有脾气,我从没有跟他吵过嘴,但他在战斗中却要发怒。

(有删改)

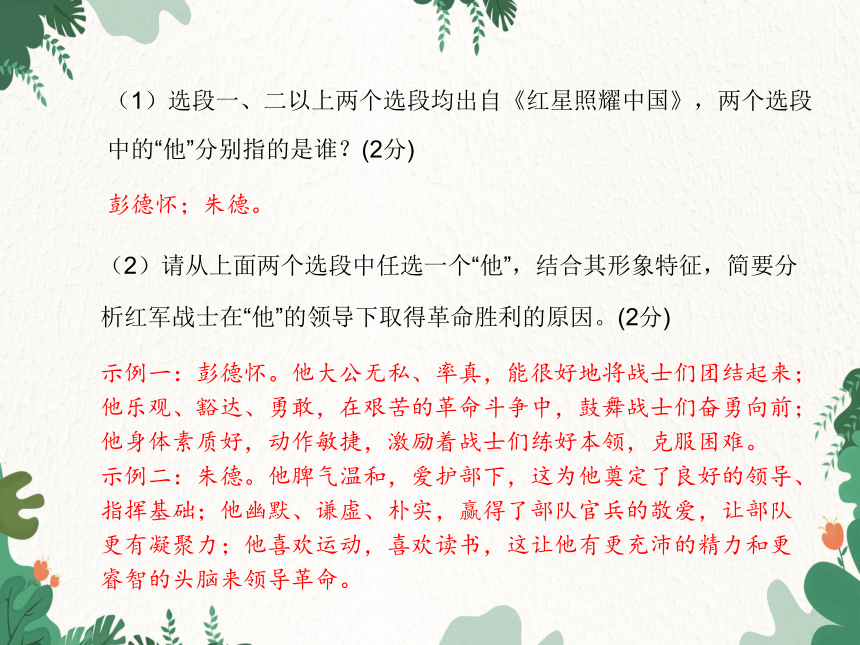

(1)选段一、二以上两个选段均出自《红星照耀中国》,两个选段中的“他”分别指的是谁?(2分)

彭德怀;朱德。

(2)请从上面两个选段中任选一个“他”,结合其形象特征,简要分析红军战士在“他”的领导下取得革命胜利的原因。(2分)

示例一:彭德怀。他大公无私、率真,能很好地将战士们团结起来;他乐观、豁达、勇敢,在艰苦的革命斗争中,鼓舞战士们奋勇向前;他身体素质好,动作敏捷,激励着战士们练好本领,克服困难。

示例二:朱德。他脾气温和,爱护部下,这为他奠定了良好的领导、指挥基础;他幽默、谦虚、朴实,赢得了部队官兵的敬爱,让部队更有凝聚力;他喜欢运动,喜欢读书,这让他有更充沛的精力和更睿智的头脑来领导革命。

(三)书法临写与鉴赏。(4分)

10.仔细观察下面的正楷字帖,从中挑选出八个不同的简体汉字,将它们临写在田字格中。(2分)

11.“笔法奔放不羁,如惊电激雷,倏忽万里”是对下列哪幅书法作品的书体的评价?( )(2分)

D

三、阅读(12~24题,共32分)

(一)阅读下面这首诗,完成12~13题。(4分)

钱塘湖春行

白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

12.诗歌颔联中的“几处”“谁家”用得极其精妙,换成“处处”“家家”就没有这样的表达效果了,这是为什么呢?(2分)

“几处”“谁家”照应“早莺”“新燕”,说明早莺尚少,新燕不多,表现了钱塘湖早春季节的特点,也表达了作者的欣喜之情,若改为“处处”“家家”就没有这种表达效果了。

13.请赏析颈联“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”。(2分)

这两句诗生动形象地写出了西湖早春的妩媚和生机,“乱花”“浅草”分别表现了花的繁多、草的柔嫩;“渐欲”“才能”表现了春天植物的发展变化,这些词突出了春天的勃勃生机。

(二)阅读下面的文言文,完成14~17题。(10分)

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝〖XC献K.eps,JZ;P〗多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(选自郦道元《三峡》)

【乙】登山里许,飞流汩然下泻。俯瞰其下,亦有危壁,泉从壁半突出,疏竹掩映,殊有佳致。然业已上登,不及返顾,遂从三姑①又上半里,抵换骨岩,岩即幔亭峰②后崖也。岩前有庵。从岩后悬梯两层,更登一岩。岩不甚深,而环绕山巅如叠嶂。土人新以木板循岩为室,曲直高下,随岩宛转。

(节选自《徐霞客游记》,有删改)

【注释】①三姑:地名。②幔亭峰:山峰名。

14.解释下列句子中加点字词的意思。(2分)

(1)自非亭午夜分 自非:

(2)至于夏水襄陵 襄:

(3)不及返顾 顾:

(4)更登一岩 更:

如果不是

冲上、漫上

回头看

另,另外

15.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)每至晴初霜旦,林寒涧肃。

每到天刚放晴的时候或下霜的早晨,树林和山涧一片悲凉凄寒。

(2)登山里许,飞流汩然下泻。

登上山走了一里多路,就看见山泉汩汩地往下流泻。

16.请用简洁的语言分别概括甲文中三峡夏、秋两个季节“水”的特点。(2分)

夏季水大(急、凶险、迅疾等),秋季水枯(寒、凄凉、凄寒等)。

17.甲文结尾处引用渔歌,乙文最后提到“悬梯两层”,各有什么作用?请结合选文内容分析。(2分)

甲文引用渔歌丰富了文章内容,更能体现三峡之秋的肃杀和凄寒;乙文写当地人架设悬梯,从侧面体现了幔亭峰后崖的险峻。

【参考译文·乙】登上山走了一里多路,就看见山泉汩汩地往下流泻。俯视泉水下面,也有高耸的岩壁,(清澈的)泉水从岩壁的半腰处奔突流出,(附近有)稀疏的竹林相映,别有一种美好的景致。然而已经登上三姑峰,来不及返身回头看,于是从三姑峰又向上行走半里路,抵达换骨岩,换骨岩就是幔亭峰的后崖。换骨岩前面有座庵。从换骨岩后面架设的两层悬梯,另外登上一处悬岩。悬岩不是很深邃,环绕着山巅就像重峦叠嶂一般。当地人用木板沿岩壁修筑房屋,有的弯曲,有的笔直,有的高大,有的低矮,都是顺着蜿蜒的岩壁修筑。

(三)阅读下面的文章,完成18~20题。(7分)

太阳和霓虹灯

①这是我们来到北京的第三天,这一天的任务是采访三位文化艺术界名人。

②早晨,我们先来到一位著名女演员家里。用北京人的土话说,这位“大腕”现在正“火”。从见面到讲述完自己的奋斗经历,她的眼神一直是冷漠孤傲的。讲述完毕,“大腕”严肃地说:“你们的文章写好以后一定要让我过目。”快出门的时候,她又叮嘱我们:“如果没有把握写好的话,我可以为你们推荐作者。”我们谢绝了她的好意。

③第二个采访对象是某电视台节目主持人。见面地点定在京广大厦,这是主持人要求的。从顶层临窗的位置往下看,大街上的人如蚂蚁一样渺小,马上使人产生一种君临天下的感觉。主持人也的确给这种环境争气,不时打着标准的领袖手势,言语间也常常引经据典。

他偶尔也有卡壳的时候,说出文章中的一句甚至半句话后愣怔片刻,然后一挥手说:“你们回去再查吧,这么简单的东西还用从头到尾说完吗?”这使我们对他的“敬仰”又增加了一分。

④来到季羡林老人家里已是傍晚了。秘书出来挡驾,为难地说,老人今天已接待过几个外国代表团了,最好明天再来吧。我们的日程安排得很紧,明明知道老人很累,依然抱着试一试的态度。【A】秘书进去请示,老人〖ZZ(〗竟〖ZZ)〗答应了。秘书把时间限定为20分钟。

⑤老人的相貌、衣着和我们想象的竟非常吻合,这可能因为那个真实的故事:几年前一个新生入学,看见路边一个淳朴得像农民一样的老者,以为是工友,便让老人帮他看管一大堆行李。这位老人欣然同意,并尽职看管达半个小时之久。几天以后,北京大学举行新生入学典礼,这个学生惊讶地发现,坐在主席台正中的,被介绍为北京大学副校长的,正是那天为自己看管行李的老者。

⑥来之前就听说老人有两套房子,我们展开俗人的想象,非常羡慕。但看了才知道,室内空间大部分被书占据着,而供老人活动的空间

极小。老式家具,陈设简单、朴素。

⑦虽然某些问题问得幼稚,但在交谈的过程中,我们每提出一个问题,老人都要思考片刻,【B】有两次〖ZZ(〗竟〖ZZ)〗手抚额头陷入长时间的思考。老人留给我们最深刻的印象便是认真思考,这可能已经成为老人生活中的一种习惯。由此可以看出老人的两种美德:一、尊重知识,用老人的话说就是“板凳甘坐十年冷,文章不写半句空”。二、尊重别人,用老人的话说就是“我的自知之明有些过了头”。

⑧一个多小时眨眼之间就过去了。采访结束,老人一直把我们送到门口,一一握手告别。

⑨紫禁城的傍晚很美。太阳悬挂在地平线上,光线柔和。它是至高无上的,但在某些时候却情愿寻求平等,因为它知道这种姿态更有利于交流。都市的霓虹灯也亮了起来,五彩缤纷并且极富动感,竭力招揽着人们的目光。太阳和霓虹灯同时出现,看上去竟不觉得有什么不和谐,也许因为它们都发光吧。

(有删改)

18.文中A、B两句中加点的两个“竟”字是什么意思?分别暗含了作者怎样的情感?(2分)

两个“竟”字都有“出人意料”的意思。A句中的“竟”暗含着作者的惊喜之情,B句中的“竟”暗含着作者的敬佩(赞美)之情。

19.文章最后一段有何作用?(2分)

内容上:“太阳”指季羡林,“霓虹灯”指女演员和主持人,借太阳和霓虹灯委婉含蓄地表达作者对季羡林和女演员、主持人的情感和评价。结构上:照应题目,深化了“对季羡林地位崇高却平易近人的精神的赞美”这一主旨。

20.结合全文,谈谈你从季羡林先生身上学到了哪些优秀品质。(3分)

①平易近人:替青年学子看管行李;明明很累,也接待采访。②生活简朴:室内大部分空间被书占据,老式家具,陈设简单、朴素。③尊重知识:认真思考,“板凳甘坐十年冷,文章不写半句空”。④谦逊、尊重他人:即使一个简单的问题也认真思考;将“我们”送到门口,一一握手告别。(答出三点即可)

(四)阅读下面的文章,完成21~24题。(11分)

红色梨园

杨卓成

①在云南,鲜花盛开的季节似乎来得特别早,刚过完春节,人们便有了赏花的冲动。

②一位从北京来的友人约我去赏花。这位友人是电影制片人,他的赏花,其实就是在为电影拍摄预选外景。于是,我便向他推荐了会泽水城的梨园。这是一处坐落于乌蒙大山褶皱里的梨园,由于地理环境特别,这里的梨花花瓣厚实,花朵浓密,香味悠长,加之水城与国道相连,民风淳朴,应该会令朋友中意。

③其实,我邀友人去赏这片梨园,还有另一种考量。

④水城梨园的梨树大多种植于清末民初,全园3500余棵古梨树,最老的树龄已有300多年。这园古树,依山而植,地势高矮起伏,重重叠叠,绵延数里,宛如天庭的一道绿纱抖落在山梁,构成绝美图画。

⑤我边走边介绍,以为友人会惊愕,会好奇,会停下脚步向我询问。可他没有,仍然是那副若有所思的样子。我顺着他的视线,看到那组屹立于高台上的雕塑。

⑥这是一组名为《乌蒙磅礴》的大型雕塑。阳光下,巨大的历史人物群雕闪烁着石质特有的光泽。群雕呈现了当年红九军团长征到达会泽在梨园集结的情景,再现了那个对中国革命产生过重大影响的历史瞬间。雕塑不远处,是一片庄重的纪念建筑群,陈设着革命历史文物。

⑦我们沿台阶拾级而上,来到梨园的一个高台上,从这里看出去,雕塑掩映在白色的梨花中。一望无际的梨花衬着红色的群雕,雕塑的外延被无限地扩大了,仿佛千军万马正从梨园走出。我想,当年的梨园,就是这样的场景吧,无数贫苦青年跟着红军走出梨园,踏上了新的征程。

⑧我俩静静地看着,谁也没有说话。我们的视觉、听觉、联想有机地融为一体,梨园被赋予一种特殊的意境。在这里静静地阅读、品味梨园,会由衷地感到振奋和自豪,仿佛能听到当年红军战马的嘶鸣和梨园誓师的宣言。

⑨1935年5月,中央红军第九军团长征到达会泽。经过休整和补充,红军在会泽地下党的帮助下,迅速拿下会泽城。红军占领会泽城后,部队纪律严明,对群众秋毫无犯,及时开仓放粮,救济困难群众,宣传抗日主张。很快,红军得到了当地群众的热烈拥护,短短三天时间,就有1500余人报名参加红军。最传奇的是一位少年的参军故事。这个背着箩筐前来报名的少年,因岁数小个头矮,来了多次都没报上名。一位女战士借用他的箩筐垫在脚下登高宣讲,当女战士还给他箩筐并要支付报酬时,少年坚决不收,一心只想当红军。部队首长被他的真诚和执着打动,破例招他进入了红军队伍。

⑩红军最后是在这片梨园里集结整编的。1500多名会泽籍战士入伍,筹得十万银圆、400多匹棉布,收缴枪支1800多支,成为红九军团长征途中规模最大的一次“扩红”。那一簇簇、一团团的梨花下,

父送子参军,妇送夫入伍;在这片梨园中,有欢声,有笑语,也有泪水。从此,说不完的思念,道不尽的盼望,讲不尽的自豪,也就与这片梨园紧紧地连在了一起。

我随友人在梨园中徜徉。正是梨树开花的季节,放眼望去,整个梨园一片雪白。微风摇曳着梨枝,犹如梦幻世界。此刻,我们赏花的心境完全变了。我们走得很轻、很慢,像是怕惊动了岁月积淀下来的庄严肃穆的意境。

趁着风停的间隙,我惊奇地发现,梨树的每一朵花都是五瓣,在白色花瓣的中间,倔强地伸出了黑色的花蕊,或长或短,错落有致。大自然是如此神奇,这么强烈的色彩对比,竟然在不知不觉中和谐地统一起来了,精气神完美地融入了花朵,产生了令艺术家也会惊叹的美。

友人突然叫我。他脸上放着光,说这趟梨园之行,使他的心灵受到了极大的震撼。他决定了,将来要来红色梨园拍一部电影。

“红色梨园”,我慢慢回味着这四个字,心中豁然开朗。

(选自《光明日报》2022年5月13日,有删改)

21.结合全文,简要概括作者与友人在赏花过程中的心境变化。(2分)

起初来到梨园,只是为了赏花和为电影拍摄预选外景;当看到梨花映衬下的红色群雕后, ;徜徉于梨园,

变得静默,感到振奋和自豪

22.请从修辞的角度简要赏析第④段中的画线句子。(3分)

赏花的心境完全变了,体会到庄严肃穆的意境 。

运用比喻的修辞手法,把园中依山而植的古树比作一道绿纱,生动形象地勾勒出一幅绿意盎然的绝美图画,让人仿佛身处其中。

23.作者写“梨园”,却又在文章第⑨、⑩两段写了红军占领会泽城后的有关事件,有何用意?(3分)

运用了插叙的记叙顺序;写红军占领会泽城后的有关事件,进一步突显了梨园蕴含的红色精神及承载的历史文化内涵;丰富了文章的内容,更利于表现文章主旨。(意对即可)

24.文章结尾作者为什么说自己“心中豁然开朗”?(3分)

经友人提醒,作者从梨园中感受到了红军的精神,明白了梨园不只是赏花的地方,它有着厚重的历史文化,更传承着红色精神。(意对即可)

四、写作(40分)

25.请从下面的题目中任选一题完成写作。(40分)

题目一:请以《_________在绽放》为题,写一篇作文。

题目二:海上的光/若隐若现/却依然明亮/就像成长/总会找到前进的方向……

请以《我们都有自己的方向》为题,写一篇文章。

要求:

(1)若选题目一,请先补全题目,然后写作。若选题目二,请按要求作文。

(2)立意自定,文体自选(诗歌除外)。

(3)不得在文中泄露个人和学校信息。

(4)不少于600字。书写工整,字迹清楚。

第一单元检测卷

一、积累与运用(1~5题,每题2分,第6题6分,共16分)

阅读下面的语段,按要求完成1~4题。

1970年4月24日,中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”发射成功,自此拉开了中国人探索宇宙奥秘、和平利用太空、造福人类的序暮。2016年,中国以此为________,将每年4月24日设立为“中国航天日”。

一曲星梦六十载,一路走来一路歌。2022年“中国航天日”之际,一首采用太空音频素材,由人工智能技术重新编曲制作的《东方红》乐曲崭(zǎn)新亮相,其中的太空特色别具一格。同时,这个航天日以“航天点亮梦想”为主题,旨在以进一步激发全民尤其是青少年崇(chóng)尚科学、探索未知、敢于创新的热情为目的,用航天梦托举中国梦,汇聚起追梦逐梦的磅礴(bó)力量。

探索浩瀚(hàn)宇宙,发展航天事业,建设航天强国,是中国不懈追求的航天梦。过去的一年,中国航天一次次飞天追梦,一次次将梦想变为现实,创造了一个个________的成就。“祝融”探火,在遥远的火星留下了属于中国的印迹;“羲和”逐日,________了中国太阳探测零的突破;“天和”遨游星辰,把家园拓展至浩瀚星空……一次次飞跃,不断________着中国航天的新高度。

“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里。”星空浩瀚无比,探索永无止境,让我们一起向每一位中国航天人致敬!

1.文中注音不正确的一项是( )

A.崭(zǎn) B.崇(chóng) C.礴(bó) D.瀚(hàn)

A

【解析】A.崭(zhǎn)。

2.文中加点词语有错别字的一项是( )

A.奥秘 B.序暮 C.不懈追求 D.永无止境

B

【解析】B.序幕。

3.文中横线上依次填入的词语,最恰当的一项是( )

A.标准 举世瞩目 实现 更新

B.标志 引人注目 展现 刷新

C.标准 引人注目 展现 更新

D.标志 举世瞩目 实现 刷新

D

4.对文中画线句子的修改,最恰当的一项是( )

A.旨在以激发全民尤其是青少年崇尚科学、探索未知、敢于创新的热情为目的。

B.旨在以激发青少年尤其是全民崇尚科学、探索未知、敢于创新的热情为目的。

C.旨在进一步激发全民尤其是青少年崇尚科学、探索未知、敢于创新的热情。

D.以进一步激发青少年尤其是全民崇尚科学、探索未知、敢于创新的热情为目的。

C

【解析】画线句子中“旨在”与“以……为目的”同时使用,造成句式杂糅,可任删其一。

5.下列有关文学常识的表述有误的一项是( )

A.《消息二则》的作者是毛泽东,两则消息报道的都是人民解放军横渡长江的事情。

B.《首届诺贝尔奖颁发》中,对奖金来源的介绍是消息的主体。

C.《“飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记》记叙的是跳水姑娘吕伟在印度新德里举行的第九届亚运会中夺冠一事。

D.《一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰》写的是我国第一艘航母辽宁舰上的歼-15舰载机成功着舰的过程。

B

【解析】B.《首届诺贝尔奖颁发》中,对奖金来源的介绍是消息的背景。

6.名篇名句默写。[(1)~(4)题中任选两题作答,(5)(6)题必答,每空1分,共6分]

(1)黄鹤一去不复返, 。(崔颢《黄鹤楼》)

(2) ,猎马带禽归。(王绩《野望》)

(3)山随平野尽, 。(李白《渡荆门送别》)

(4)神龟虽寿, 。(曹操《龟虽寿》)

(5)《答谢中书书》中所绘之景秀丽奇绝,其中描绘山高水清的句子是:

(6)刘桢的《赠从弟(其二)》中以山风的猛烈反衬松枝的刚劲的诗句是:

白云千载空悠悠

牧人驱犊返

江入大荒流

犹有竟时

高峰入云 , 清流见底 。

风声一何盛 , 松枝一何劲 !。

二、综合性学习(7~11题,共12分)

(一)学习与探究。(4分)

阅读下面的材料,完成7~8题。

材料一:2023年1月2日,多个在线旅游平台发布的旅游大数据显示,2023年元旦假期,在“南下避寒,北上滑雪”的拉动下,跨省游加快恢复,全国旅游迅速升温。昆明、大理、西双版纳等云南旅游目的地,成为国内游客青睐的避寒游热门目的地。

某旅游平台数据显示,元旦假期,近六成用户选择跨省游。对比2022年中秋假期,2023年元旦假期云南旅游订单量增长33个百分点,其中跨省游订单量占比达66%。在该旅游平台上,西双版纳、大理、腾冲的机票预订量增幅均超过一成,其中前往西双版纳的机票预订量同比增长71%。

元旦到昆明旅游,能观鸥、赏花、看雪、泡温泉、品美食。元旦假期,昆明上榜另一旅游平台热门出游目的地前十,高星级酒店预订量同比增长近五成。

材料二:西双版纳,古代傣语为“勐巴拉那西”,意思是“理想而神奇的乐土”。这里聚居着傣、哈尼、拉祜、布朗、基诺等12个少数民族,占全州人口的77.9%。西双版纳地处热带北部边缘,属热带季风气候。西双版纳是中国热带雨林生态系统保存最完整、最典型、面积最大的地区,也是当今地球上少有的动植物基因库,被誉为地球的一大自然奇观,在国内外享有“植物王国”“动物王国”“药物王国”等美誉。

7.请给材料一的新闻拟写一个标题。(不超过15个字)(2分)

“南下避寒”拉动云南旅游升温

8.假如你在四川的小姨打算春节来云南旅游,请你结合材料二为她推荐西双版纳游。(2分)

示例:小姨,我推荐你去西双版纳游玩。西双版纳地处热带,终年温暖、阳光充足,空气清新,既有绮丽秀美的热带风光,又有多姿多彩的民族风情,是来云南旅游必去的打卡点之一。

(二)名著阅读。(4分)

9.阅读下面的名著选段,回答问题。

选段一:他同部下一样,只有两套制服,他们都不佩戴军衔领章。他有一件个人衣服,孩子气地感到很得意,那是在长征途中击下敌机后用缴获的降落伞做的背心。

选段二:他喜欢运动,但是也喜欢读书。他仔细订出读书计划,熟读政治、经济的书籍。他也喜欢跟朋友们谈天,有时也开开玩笑,虽然并不像毛泽东那样幽默。他一般没有脾气,我从没有跟他吵过嘴,但他在战斗中却要发怒。

(有删改)

(1)选段一、二以上两个选段均出自《红星照耀中国》,两个选段中的“他”分别指的是谁?(2分)

彭德怀;朱德。

(2)请从上面两个选段中任选一个“他”,结合其形象特征,简要分析红军战士在“他”的领导下取得革命胜利的原因。(2分)

示例一:彭德怀。他大公无私、率真,能很好地将战士们团结起来;他乐观、豁达、勇敢,在艰苦的革命斗争中,鼓舞战士们奋勇向前;他身体素质好,动作敏捷,激励着战士们练好本领,克服困难。

示例二:朱德。他脾气温和,爱护部下,这为他奠定了良好的领导、指挥基础;他幽默、谦虚、朴实,赢得了部队官兵的敬爱,让部队更有凝聚力;他喜欢运动,喜欢读书,这让他有更充沛的精力和更睿智的头脑来领导革命。

(三)书法临写与鉴赏。(4分)

10.仔细观察下面的正楷字帖,从中挑选出八个不同的简体汉字,将它们临写在田字格中。(2分)

11.“笔法奔放不羁,如惊电激雷,倏忽万里”是对下列哪幅书法作品的书体的评价?( )(2分)

D

三、阅读(12~24题,共32分)

(一)阅读下面这首诗,完成12~13题。(4分)

钱塘湖春行

白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

12.诗歌颔联中的“几处”“谁家”用得极其精妙,换成“处处”“家家”就没有这样的表达效果了,这是为什么呢?(2分)

“几处”“谁家”照应“早莺”“新燕”,说明早莺尚少,新燕不多,表现了钱塘湖早春季节的特点,也表达了作者的欣喜之情,若改为“处处”“家家”就没有这种表达效果了。

13.请赏析颈联“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”。(2分)

这两句诗生动形象地写出了西湖早春的妩媚和生机,“乱花”“浅草”分别表现了花的繁多、草的柔嫩;“渐欲”“才能”表现了春天植物的发展变化,这些词突出了春天的勃勃生机。

(二)阅读下面的文言文,完成14~17题。(10分)

【甲】自三峡七百里中,两岸连山,略无阙处。重岩叠嶂,隐天蔽日,自非亭午夜分,不见曦月。

至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝〖XC献K.eps,JZ;P〗多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(选自郦道元《三峡》)

【乙】登山里许,飞流汩然下泻。俯瞰其下,亦有危壁,泉从壁半突出,疏竹掩映,殊有佳致。然业已上登,不及返顾,遂从三姑①又上半里,抵换骨岩,岩即幔亭峰②后崖也。岩前有庵。从岩后悬梯两层,更登一岩。岩不甚深,而环绕山巅如叠嶂。土人新以木板循岩为室,曲直高下,随岩宛转。

(节选自《徐霞客游记》,有删改)

【注释】①三姑:地名。②幔亭峰:山峰名。

14.解释下列句子中加点字词的意思。(2分)

(1)自非亭午夜分 自非:

(2)至于夏水襄陵 襄:

(3)不及返顾 顾:

(4)更登一岩 更:

如果不是

冲上、漫上

回头看

另,另外

15.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)每至晴初霜旦,林寒涧肃。

每到天刚放晴的时候或下霜的早晨,树林和山涧一片悲凉凄寒。

(2)登山里许,飞流汩然下泻。

登上山走了一里多路,就看见山泉汩汩地往下流泻。

16.请用简洁的语言分别概括甲文中三峡夏、秋两个季节“水”的特点。(2分)

夏季水大(急、凶险、迅疾等),秋季水枯(寒、凄凉、凄寒等)。

17.甲文结尾处引用渔歌,乙文最后提到“悬梯两层”,各有什么作用?请结合选文内容分析。(2分)

甲文引用渔歌丰富了文章内容,更能体现三峡之秋的肃杀和凄寒;乙文写当地人架设悬梯,从侧面体现了幔亭峰后崖的险峻。

【参考译文·乙】登上山走了一里多路,就看见山泉汩汩地往下流泻。俯视泉水下面,也有高耸的岩壁,(清澈的)泉水从岩壁的半腰处奔突流出,(附近有)稀疏的竹林相映,别有一种美好的景致。然而已经登上三姑峰,来不及返身回头看,于是从三姑峰又向上行走半里路,抵达换骨岩,换骨岩就是幔亭峰的后崖。换骨岩前面有座庵。从换骨岩后面架设的两层悬梯,另外登上一处悬岩。悬岩不是很深邃,环绕着山巅就像重峦叠嶂一般。当地人用木板沿岩壁修筑房屋,有的弯曲,有的笔直,有的高大,有的低矮,都是顺着蜿蜒的岩壁修筑。

(三)阅读下面的文章,完成18~20题。(7分)

太阳和霓虹灯

①这是我们来到北京的第三天,这一天的任务是采访三位文化艺术界名人。

②早晨,我们先来到一位著名女演员家里。用北京人的土话说,这位“大腕”现在正“火”。从见面到讲述完自己的奋斗经历,她的眼神一直是冷漠孤傲的。讲述完毕,“大腕”严肃地说:“你们的文章写好以后一定要让我过目。”快出门的时候,她又叮嘱我们:“如果没有把握写好的话,我可以为你们推荐作者。”我们谢绝了她的好意。

③第二个采访对象是某电视台节目主持人。见面地点定在京广大厦,这是主持人要求的。从顶层临窗的位置往下看,大街上的人如蚂蚁一样渺小,马上使人产生一种君临天下的感觉。主持人也的确给这种环境争气,不时打着标准的领袖手势,言语间也常常引经据典。

他偶尔也有卡壳的时候,说出文章中的一句甚至半句话后愣怔片刻,然后一挥手说:“你们回去再查吧,这么简单的东西还用从头到尾说完吗?”这使我们对他的“敬仰”又增加了一分。

④来到季羡林老人家里已是傍晚了。秘书出来挡驾,为难地说,老人今天已接待过几个外国代表团了,最好明天再来吧。我们的日程安排得很紧,明明知道老人很累,依然抱着试一试的态度。【A】秘书进去请示,老人〖ZZ(〗竟〖ZZ)〗答应了。秘书把时间限定为20分钟。

⑤老人的相貌、衣着和我们想象的竟非常吻合,这可能因为那个真实的故事:几年前一个新生入学,看见路边一个淳朴得像农民一样的老者,以为是工友,便让老人帮他看管一大堆行李。这位老人欣然同意,并尽职看管达半个小时之久。几天以后,北京大学举行新生入学典礼,这个学生惊讶地发现,坐在主席台正中的,被介绍为北京大学副校长的,正是那天为自己看管行李的老者。

⑥来之前就听说老人有两套房子,我们展开俗人的想象,非常羡慕。但看了才知道,室内空间大部分被书占据着,而供老人活动的空间

极小。老式家具,陈设简单、朴素。

⑦虽然某些问题问得幼稚,但在交谈的过程中,我们每提出一个问题,老人都要思考片刻,【B】有两次〖ZZ(〗竟〖ZZ)〗手抚额头陷入长时间的思考。老人留给我们最深刻的印象便是认真思考,这可能已经成为老人生活中的一种习惯。由此可以看出老人的两种美德:一、尊重知识,用老人的话说就是“板凳甘坐十年冷,文章不写半句空”。二、尊重别人,用老人的话说就是“我的自知之明有些过了头”。

⑧一个多小时眨眼之间就过去了。采访结束,老人一直把我们送到门口,一一握手告别。

⑨紫禁城的傍晚很美。太阳悬挂在地平线上,光线柔和。它是至高无上的,但在某些时候却情愿寻求平等,因为它知道这种姿态更有利于交流。都市的霓虹灯也亮了起来,五彩缤纷并且极富动感,竭力招揽着人们的目光。太阳和霓虹灯同时出现,看上去竟不觉得有什么不和谐,也许因为它们都发光吧。

(有删改)

18.文中A、B两句中加点的两个“竟”字是什么意思?分别暗含了作者怎样的情感?(2分)

两个“竟”字都有“出人意料”的意思。A句中的“竟”暗含着作者的惊喜之情,B句中的“竟”暗含着作者的敬佩(赞美)之情。

19.文章最后一段有何作用?(2分)

内容上:“太阳”指季羡林,“霓虹灯”指女演员和主持人,借太阳和霓虹灯委婉含蓄地表达作者对季羡林和女演员、主持人的情感和评价。结构上:照应题目,深化了“对季羡林地位崇高却平易近人的精神的赞美”这一主旨。

20.结合全文,谈谈你从季羡林先生身上学到了哪些优秀品质。(3分)

①平易近人:替青年学子看管行李;明明很累,也接待采访。②生活简朴:室内大部分空间被书占据,老式家具,陈设简单、朴素。③尊重知识:认真思考,“板凳甘坐十年冷,文章不写半句空”。④谦逊、尊重他人:即使一个简单的问题也认真思考;将“我们”送到门口,一一握手告别。(答出三点即可)

(四)阅读下面的文章,完成21~24题。(11分)

红色梨园

杨卓成

①在云南,鲜花盛开的季节似乎来得特别早,刚过完春节,人们便有了赏花的冲动。

②一位从北京来的友人约我去赏花。这位友人是电影制片人,他的赏花,其实就是在为电影拍摄预选外景。于是,我便向他推荐了会泽水城的梨园。这是一处坐落于乌蒙大山褶皱里的梨园,由于地理环境特别,这里的梨花花瓣厚实,花朵浓密,香味悠长,加之水城与国道相连,民风淳朴,应该会令朋友中意。

③其实,我邀友人去赏这片梨园,还有另一种考量。

④水城梨园的梨树大多种植于清末民初,全园3500余棵古梨树,最老的树龄已有300多年。这园古树,依山而植,地势高矮起伏,重重叠叠,绵延数里,宛如天庭的一道绿纱抖落在山梁,构成绝美图画。

⑤我边走边介绍,以为友人会惊愕,会好奇,会停下脚步向我询问。可他没有,仍然是那副若有所思的样子。我顺着他的视线,看到那组屹立于高台上的雕塑。

⑥这是一组名为《乌蒙磅礴》的大型雕塑。阳光下,巨大的历史人物群雕闪烁着石质特有的光泽。群雕呈现了当年红九军团长征到达会泽在梨园集结的情景,再现了那个对中国革命产生过重大影响的历史瞬间。雕塑不远处,是一片庄重的纪念建筑群,陈设着革命历史文物。

⑦我们沿台阶拾级而上,来到梨园的一个高台上,从这里看出去,雕塑掩映在白色的梨花中。一望无际的梨花衬着红色的群雕,雕塑的外延被无限地扩大了,仿佛千军万马正从梨园走出。我想,当年的梨园,就是这样的场景吧,无数贫苦青年跟着红军走出梨园,踏上了新的征程。

⑧我俩静静地看着,谁也没有说话。我们的视觉、听觉、联想有机地融为一体,梨园被赋予一种特殊的意境。在这里静静地阅读、品味梨园,会由衷地感到振奋和自豪,仿佛能听到当年红军战马的嘶鸣和梨园誓师的宣言。

⑨1935年5月,中央红军第九军团长征到达会泽。经过休整和补充,红军在会泽地下党的帮助下,迅速拿下会泽城。红军占领会泽城后,部队纪律严明,对群众秋毫无犯,及时开仓放粮,救济困难群众,宣传抗日主张。很快,红军得到了当地群众的热烈拥护,短短三天时间,就有1500余人报名参加红军。最传奇的是一位少年的参军故事。这个背着箩筐前来报名的少年,因岁数小个头矮,来了多次都没报上名。一位女战士借用他的箩筐垫在脚下登高宣讲,当女战士还给他箩筐并要支付报酬时,少年坚决不收,一心只想当红军。部队首长被他的真诚和执着打动,破例招他进入了红军队伍。

⑩红军最后是在这片梨园里集结整编的。1500多名会泽籍战士入伍,筹得十万银圆、400多匹棉布,收缴枪支1800多支,成为红九军团长征途中规模最大的一次“扩红”。那一簇簇、一团团的梨花下,

父送子参军,妇送夫入伍;在这片梨园中,有欢声,有笑语,也有泪水。从此,说不完的思念,道不尽的盼望,讲不尽的自豪,也就与这片梨园紧紧地连在了一起。

我随友人在梨园中徜徉。正是梨树开花的季节,放眼望去,整个梨园一片雪白。微风摇曳着梨枝,犹如梦幻世界。此刻,我们赏花的心境完全变了。我们走得很轻、很慢,像是怕惊动了岁月积淀下来的庄严肃穆的意境。

趁着风停的间隙,我惊奇地发现,梨树的每一朵花都是五瓣,在白色花瓣的中间,倔强地伸出了黑色的花蕊,或长或短,错落有致。大自然是如此神奇,这么强烈的色彩对比,竟然在不知不觉中和谐地统一起来了,精气神完美地融入了花朵,产生了令艺术家也会惊叹的美。

友人突然叫我。他脸上放着光,说这趟梨园之行,使他的心灵受到了极大的震撼。他决定了,将来要来红色梨园拍一部电影。

“红色梨园”,我慢慢回味着这四个字,心中豁然开朗。

(选自《光明日报》2022年5月13日,有删改)

21.结合全文,简要概括作者与友人在赏花过程中的心境变化。(2分)

起初来到梨园,只是为了赏花和为电影拍摄预选外景;当看到梨花映衬下的红色群雕后, ;徜徉于梨园,

变得静默,感到振奋和自豪

22.请从修辞的角度简要赏析第④段中的画线句子。(3分)

赏花的心境完全变了,体会到庄严肃穆的意境 。

运用比喻的修辞手法,把园中依山而植的古树比作一道绿纱,生动形象地勾勒出一幅绿意盎然的绝美图画,让人仿佛身处其中。

23.作者写“梨园”,却又在文章第⑨、⑩两段写了红军占领会泽城后的有关事件,有何用意?(3分)

运用了插叙的记叙顺序;写红军占领会泽城后的有关事件,进一步突显了梨园蕴含的红色精神及承载的历史文化内涵;丰富了文章的内容,更利于表现文章主旨。(意对即可)

24.文章结尾作者为什么说自己“心中豁然开朗”?(3分)

经友人提醒,作者从梨园中感受到了红军的精神,明白了梨园不只是赏花的地方,它有着厚重的历史文化,更传承着红色精神。(意对即可)

四、写作(40分)

25.请从下面的题目中任选一题完成写作。(40分)

题目一:请以《_________在绽放》为题,写一篇作文。

题目二:海上的光/若隐若现/却依然明亮/就像成长/总会找到前进的方向……

请以《我们都有自己的方向》为题,写一篇文章。

要求:

(1)若选题目一,请先补全题目,然后写作。若选题目二,请按要求作文。

(2)立意自定,文体自选(诗歌除外)。

(3)不得在文中泄露个人和学校信息。

(4)不少于600字。书写工整,字迹清楚。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读