1《消息二则》(课件)【2023秋统编八上语文评优课备课】(共70张PPT)

文档属性

| 名称 | 1《消息二则》(课件)【2023秋统编八上语文评优课备课】(共70张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-08-29 14:27:30 | ||

图片预览

文档简介

(共70张PPT)

人教八上语文同步精品课件

统编版八年级上册

部编版语文八年级上册第一单元

消息二则

第一课时

我三十万大军胜利南渡长江

新闻缩短了你、我、他之间的距离。让我们寻常百姓足不出户,便可了解国内外时事,获取各种生活的信息。好的新闻是可以穿越时空,供人们品读与回味的。今天,并让我们来共同研读一篇来自于解放战争时期的新闻佳作,让我们重温那段荡气回肠、青春激扬的硝烟岁月。

学习目标

1. 了解新闻的有关知识,培养阅读新闻的能力。重点

2.能根据新闻的结构,理清内容、层次并体会语言的准确、简洁。难点

3.感受人民解放军排山倒海、所向披靡的气势和一往无前、压倒敌人的大无畏精神。

毛泽东(1893-1976),字润之,湖南湘潭人。中国伟大的无产阶级革命家、军事家、思想家、诗人、书法家。“毛泽东思想”的主要创立者,中华人民共和国“开国领袖”之一。主要作品集有《毛泽东选集》《毛泽东文集》;著名诗词有《沁园春 雪》《七律 长征》《七律 人民解放军占领南京》等。

作者简介

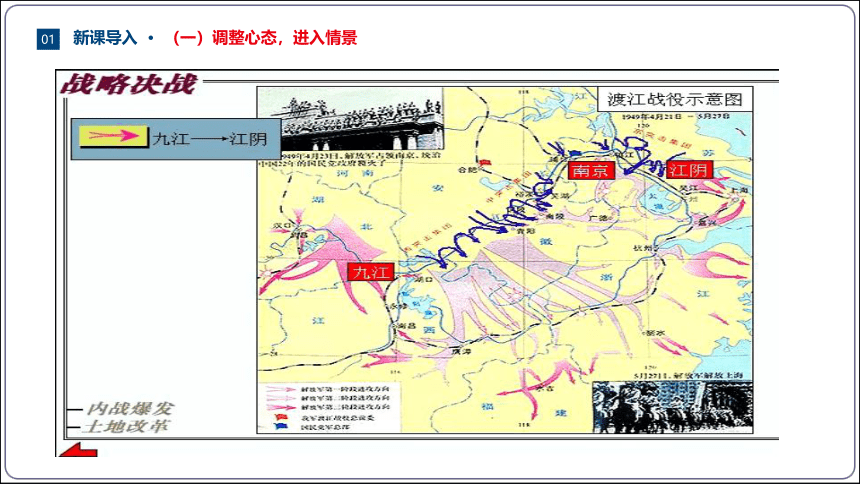

1949年初,人民解放军在中国共产党的领导下相继取得了辽沈、淮海、平津三大战役的伟大胜利,在长江以北歼灭了国民党反动军队的主力。国民党反动统治虽然已经面临总崩溃的局面,却一面展开“和平攻势”,玩弄和谈骗局,争取喘息时间,以便伺机反扑;一面积极部署所谓“千里江防”,企图以此阻止人民解放军南进,并且在对长江防线经过三个半月的苦心经营之后,于4月20日悍然拒绝签订国内和平协定。4月21日,毛泽东主席和朱德

写作背景

总司令立即发布了“向全国进军”的命令。4月22日2时,解放军在西起九江东北的湖口,东至江苏省江阴的长达五百公里的战线上强渡长江。在彻底摧垮敌人的长江防线的同时,新华社播发了毛泽东同志撰写的消息《我三十万大军胜利南渡长江》,报道了中路军的战况。同日夜,毛泽东同志又撰写了一则全面报道前线最新战况的新闻稿——《人民解放军百万大军横渡长江》。4月23日晚间,解放军占领了蒋家王朝巢穴——国民党反革命统治中心南京城,宣告国民党统治的彻底崩溃。

新闻,又称消息,通常分为动态新闻、综合新闻、典型报道和新闻述评四类。其中动态新闻是报纸、广播最常用的一种。它报道的是国内外最新发生的重大事件或新气象、新成就。每则新闻在结构上,一般包括标题、导语、主体、结语和背景五部分。前三者是主要部分,后二者是辅助部分。标题:用精练的语言概括事实,一般包括引题、正题、副题;导语,

文体知识

一般指“电头”后的第一句或第一段文字,用来提示消息的重要事实,使读者一目了然;主体,位于导语之后,是消息的主干,是集中叙述事件、阐发问题和表明观点的中心部分,是全篇新闻的关键所在;结语,一般指消息的最后一句或一段话,是消息的结尾,它依内容的需要,可有可无;背景,是新闻发生的社会环境和自然环境。

新闻的特点:①让事实说话,内容真实、准确;②报道及时;③语言简明准确。新闻的表达方式:主要是叙述,有时兼有议论、描写等。新闻六要素(记叙六要素):人物、时间、地点、事件发生的原因、经过、结果。

重点字音

芜湖( ) 督战( ) 荻港( )

诸城( ) 要塞( ) 泄气( )

溃退( ) 歼灭( )

锐不可当( ) 摧枯拉朽( )

wú

dū

dí

zhū

sài

kuì

xiè

jiān

dānɡ

kū

多音字

sāi( )

塞子

sè( )

闭塞

sài( )

要塞

dānɡ( )

当之无愧

dànɡ( )

安步当车

kuì( )

溃退

huì( )

溃脓

重点词语

1.锐不可当:

锋利无比,不可抵挡。当,抵挡。

“锐不可当、势不可挡”辨析

同:两词都有来势迅猛、不可抵挡的意思。

异:“锐不可当”指攻势凌厉;“势不可挡”指来势迅猛。

例:(1)人民解放军英勇善战,锐不可当。

(2)洪水汹涌而至,势不可挡。

重点词语

2.摧枯拉朽:

“枯”指枯草,“朽”指烂了的木头,比喻腐朽势力被迅速摧毁。文中指解放军攻势凌厉,不可阻挡。

“摧枯拉朽、势如破竹”辨析

同:二者都能形容不可抵挡的气势和很顺利地摧毁敌人的势力。异:“摧枯拉朽”强调毫不费气力,用于比喻打垮腐朽势力;“势如破竹”强调节节胜利,不可阻挡,适用范围广,除泛指气势迅猛,可用于军事、比赛外,还可用于工作。

例:(1)我军以摧枯拉朽之势摧毁了敌人的最后一道防线。

(2)这支军队乘胜追击,长驱直入,势如破竹。

听读课文

助读问题

1、文章讲述了什么事情?表现了解放军的什么品质?

2、采用了怎样的顺序来展现主题内容?

导图范例

1.“新华社长江前线1949年4月22日2时电”属于新闻的什么?在新闻中起什么作用?

【答案】是新闻的电头。交代了通讯社名称、发电地点和发电时间。电头的作用:表明材料真实,报道及时。

这则新闻的导语是哪一句?有什么作用?

【答案】正文的第一句是导语,这句话包括四个新闻要素:何日(二十一日)、何人(解放军)、何事(渡江)、何果(渡过长江)。简洁明了地介绍了渡江战役的情况,吸引读者的阅读兴趣。

3.“国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。”这句话运用了什么写作手法?有什么作用?

【答案】这里用“国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退”,反衬了我军的英勇善战、锐不可当。

4.文中的“不到”“即已”“突破”“占领”“正向”“进击”等词,有什么表达效果?

【答案】文中“不到”“即已”“突破”“占领”“正向”“进击”等词语,有什么表达效果?“不到” 表明时间短,“即已”“正向”表明速度快,“突破”“占领”“进击”等词语,表现了我军攻势猛烈、势如破竹的特点,抒发了作者激动的心情。

5.文章最后一段有什么作用?

【答案】此处为消息的结语,概括前文的内容。“英雄式的战斗”“坚决地执行”突出了解放军将士一如既往以英勇的气概取得更大的胜利。

【答案】这是一则消息,它的主要目的是及时准确地报道事实,而不是渲染大场面。这则消息虽然不到二百字,但是具备了消息的“五要素”和消息结构的导语、主体、结语三个部分,没有一个多余的字,做到了言简意赅。同时又不失生动,如用了一系列的四字词语:摧枯拉朽、军无斗志、纷纷溃退、风平浪静、万船齐发、直取对岸、突破敌阵,形象地

这篇消息报道的是一场大战,但只用不到二百字,效果却很好,请进行简要分析。

再现了战斗的情景。四字词语音节短促,与所表达的解放军攻势的迅猛、凌厉相得益彰。叙述层次清晰、一目了然,也起到了良好的表达效果。

本文主旨

《我三十万大军胜利南渡长江》这则消息以极其简练的语言报道了我军胜利渡江的事实,赞扬了人民解放军的英勇善战、锐不可当,也从侧面反映了国民党军队的军心涣散、毫无斗志。

1.本文运用了“倒金字塔式”结构写作。在这篇消息中,什么时间,多少人,结果如何是人们最关心的、分量最重的,应放在导语中表达,其他一些不太重要的内容在后面再一一列出。

2.短小精悍、一气呵成。本文所反映的是人民解放军胜利南渡长江的重大历史事件,这一战役声势浩大,值得报道、称颂的事迹很多,但作者只用了不到二百字,就对这次战役作了简洁又不失完整的报道,其短小精悍、一气呵成的写作特点,令人叹为观止。

3.四字词语的运用,简洁有力。

四字词语的运用,使该文言简意赅,生动而有气势和力度。如,“军无斗志”“纷纷溃退”“直取对岸”,把人民解放军横渡长江、长驱直入、英勇向前的进攻豪气生动地展现了出来。

第二课时

人民解放军百万大军横渡长江

学习目标

1. 了解新闻的有关知识,培养阅读新闻的能力。重点

2.能根据新闻的结构,理清内容、层次并体会语言的准确、简洁。难点

3.感受人民解放军排山倒海、所向披靡的气势和一往无前、压倒敌人的大无畏精神。

《人民解放军百万大军横渡长江》:选自1981年7月9日《人民日报》(原载1949年4月24日《人民日报》)。1949年,辽沈、淮海、平津三大战役结束,人民解放军在全国取得胜利已成定局,但国民党反动政府仍然负隅顽抗,在对长江防线经过三个半月的苦心经营之后,于4月20日悍然拒绝签订《国内和平协定》。

写作背景

毛泽东发布了“向全国进军”的命令,人民解放军于20日子夜发起了渡江战役。22日夜,毛泽东撰写了这则全面报道前线最新战况的新闻稿。

见第一课时

听读课文

助读问题

1、文章多次出现了一些具体的数字,有什么作用?这对表现人民解放军有什么作用?

2、除了民解放军外,为什么还要交代敌人的表现?有何作用?

导图范例

1. 文章开头部分的名称是什么?有什么作用?

【答案】电头。交代了通讯社的名称、发电地点和

时间,表明材料真实,报道及时。

2. 导语中括号中的“不含”一词能否去掉?为什么?

【答案】不能去掉。“不含”即不包括,说明九江并不在人民解放军渡江区域内,体现了新闻语言的准确性、严密性。

3.“此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系”,这句话运用了什么表达方式?有什么作用?

【答案】这句话运用了议论的表达方式,恰如其分地分析了我西路军取得胜利的原因,突出了我军的英勇善战,揭露了国民党反动派的反动本质,使新闻具有思想深度和政治高度,深化了文章的主题。

4. “不料正是汤恩伯到芜湖的那一天”句中的“ 不料”一词有什么作用?

【答案】“不料”是没有想到,没有预料到的意思。起转折作用,嘲讽了汤恩伯过高估计东面防线的稳固性,从侧面表现出人民解放军的英勇善战,也自然地过渡到对东路军的叙述。

5. 为表现我军的英勇善战,此处作者运用了哪些富有表现力的词语?有何作用?

【答案】 “歼灭”“击溃”“占领”“控制”“封锁”“切断”。这些动词铿锵有力,表现了我军英勇善战,锐不可当,节节胜利,所向无敌的气势。

【答案】中路军首先发起渡江作战,所以先说。西路军和中路军所遇敌情一样,敌军抵抗甚为微弱,而东线敌军抵抗较为顽强,所以西路军接着中路军说。最后说东路军激战,文势也涌起高潮。这个次序体现了作者谋篇布局的匠心,所以不能颠倒。

1. 为什么按中、西、东三路军的先后顺序叙述?次序能否调整?

【答案】(1)用词准确。例如,“冲破”与“突破” 词义有所区别,“冲破”指打破某种状态、限制等,“突破”是集中兵力向一点进攻或反攻,打开 缺口,因此“冲破敌阵”“突破安庆、芜湖线”“东面防线又被我军突破了”,都运用得很准确。又如,东面防线经过整天激战,敌军一部分被歼灭,另一部分被击溃,作者不是一概说“歼灭”,或者一概说“击溃”,而是说“我已歼灭及击溃一切抵抗之敌”。再如,“此处敌军抵抗较为顽强”,“较为”二字用得十分准确。而汤恩伯“认为南京江阴段防线是很巩固的”,一个“很”字,足见他骄傲自负的心理。

2.在语言运用上有什么特点?

(2)语言精练。一是能用单音节的词不用双音节词。二是适当采用文言词。例如,“至发电时止”简洁有力,如果写成“到发电文的时候为止”,就拖沓了。又如,“现已占领”不说“现在已经占领”。“余部”这一军事术语在文中指未渡江的部队,既确切又具体。

本文主旨

本文通过全面报道震惊中外的渡江战役的概况,赞扬了中国人民解放军各路军指挥部运筹帷幄之中,决胜千里之外的指挥才能,表现了全党全军团结一心、同仇敌忾、所向无敌的大无畏革命精神。

1.记叙详略得当。主体部分略写了中、西路军,而详写了东路军。因为东路军所遇抵抗比中、西路军顽强,敌人防守比较坚固,战略意义更加重大,直接关系到解放南京,是文章的高潮部分,所以要详写,而次要的则略写。这样详略得当,主次分明,更加表现出我军的锐不可当的气势和英勇善战的精神。

2.叙议结合。在报道西路军进展情况后,插入一段简要的议论,指出我军取得胜利的原因:一是我军英勇善战,锐不可当;二是国民党反动派拒绝签订和平协定,广大官兵一致希望和平,不想再打仗了。这种议论既交代了整个国民党反动政权必然覆灭的命运,又深化了报道的主题。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

人教八上语文同步精品课件

统编版八年级上册

部编版语文八年级上册第一单元

消息二则

第一课时

我三十万大军胜利南渡长江

新闻缩短了你、我、他之间的距离。让我们寻常百姓足不出户,便可了解国内外时事,获取各种生活的信息。好的新闻是可以穿越时空,供人们品读与回味的。今天,并让我们来共同研读一篇来自于解放战争时期的新闻佳作,让我们重温那段荡气回肠、青春激扬的硝烟岁月。

学习目标

1. 了解新闻的有关知识,培养阅读新闻的能力。重点

2.能根据新闻的结构,理清内容、层次并体会语言的准确、简洁。难点

3.感受人民解放军排山倒海、所向披靡的气势和一往无前、压倒敌人的大无畏精神。

毛泽东(1893-1976),字润之,湖南湘潭人。中国伟大的无产阶级革命家、军事家、思想家、诗人、书法家。“毛泽东思想”的主要创立者,中华人民共和国“开国领袖”之一。主要作品集有《毛泽东选集》《毛泽东文集》;著名诗词有《沁园春 雪》《七律 长征》《七律 人民解放军占领南京》等。

作者简介

1949年初,人民解放军在中国共产党的领导下相继取得了辽沈、淮海、平津三大战役的伟大胜利,在长江以北歼灭了国民党反动军队的主力。国民党反动统治虽然已经面临总崩溃的局面,却一面展开“和平攻势”,玩弄和谈骗局,争取喘息时间,以便伺机反扑;一面积极部署所谓“千里江防”,企图以此阻止人民解放军南进,并且在对长江防线经过三个半月的苦心经营之后,于4月20日悍然拒绝签订国内和平协定。4月21日,毛泽东主席和朱德

写作背景

总司令立即发布了“向全国进军”的命令。4月22日2时,解放军在西起九江东北的湖口,东至江苏省江阴的长达五百公里的战线上强渡长江。在彻底摧垮敌人的长江防线的同时,新华社播发了毛泽东同志撰写的消息《我三十万大军胜利南渡长江》,报道了中路军的战况。同日夜,毛泽东同志又撰写了一则全面报道前线最新战况的新闻稿——《人民解放军百万大军横渡长江》。4月23日晚间,解放军占领了蒋家王朝巢穴——国民党反革命统治中心南京城,宣告国民党统治的彻底崩溃。

新闻,又称消息,通常分为动态新闻、综合新闻、典型报道和新闻述评四类。其中动态新闻是报纸、广播最常用的一种。它报道的是国内外最新发生的重大事件或新气象、新成就。每则新闻在结构上,一般包括标题、导语、主体、结语和背景五部分。前三者是主要部分,后二者是辅助部分。标题:用精练的语言概括事实,一般包括引题、正题、副题;导语,

文体知识

一般指“电头”后的第一句或第一段文字,用来提示消息的重要事实,使读者一目了然;主体,位于导语之后,是消息的主干,是集中叙述事件、阐发问题和表明观点的中心部分,是全篇新闻的关键所在;结语,一般指消息的最后一句或一段话,是消息的结尾,它依内容的需要,可有可无;背景,是新闻发生的社会环境和自然环境。

新闻的特点:①让事实说话,内容真实、准确;②报道及时;③语言简明准确。新闻的表达方式:主要是叙述,有时兼有议论、描写等。新闻六要素(记叙六要素):人物、时间、地点、事件发生的原因、经过、结果。

重点字音

芜湖( ) 督战( ) 荻港( )

诸城( ) 要塞( ) 泄气( )

溃退( ) 歼灭( )

锐不可当( ) 摧枯拉朽( )

wú

dū

dí

zhū

sài

kuì

xiè

jiān

dānɡ

kū

多音字

sāi( )

塞子

sè( )

闭塞

sài( )

要塞

dānɡ( )

当之无愧

dànɡ( )

安步当车

kuì( )

溃退

huì( )

溃脓

重点词语

1.锐不可当:

锋利无比,不可抵挡。当,抵挡。

“锐不可当、势不可挡”辨析

同:两词都有来势迅猛、不可抵挡的意思。

异:“锐不可当”指攻势凌厉;“势不可挡”指来势迅猛。

例:(1)人民解放军英勇善战,锐不可当。

(2)洪水汹涌而至,势不可挡。

重点词语

2.摧枯拉朽:

“枯”指枯草,“朽”指烂了的木头,比喻腐朽势力被迅速摧毁。文中指解放军攻势凌厉,不可阻挡。

“摧枯拉朽、势如破竹”辨析

同:二者都能形容不可抵挡的气势和很顺利地摧毁敌人的势力。异:“摧枯拉朽”强调毫不费气力,用于比喻打垮腐朽势力;“势如破竹”强调节节胜利,不可阻挡,适用范围广,除泛指气势迅猛,可用于军事、比赛外,还可用于工作。

例:(1)我军以摧枯拉朽之势摧毁了敌人的最后一道防线。

(2)这支军队乘胜追击,长驱直入,势如破竹。

听读课文

助读问题

1、文章讲述了什么事情?表现了解放军的什么品质?

2、采用了怎样的顺序来展现主题内容?

导图范例

1.“新华社长江前线1949年4月22日2时电”属于新闻的什么?在新闻中起什么作用?

【答案】是新闻的电头。交代了通讯社名称、发电地点和发电时间。电头的作用:表明材料真实,报道及时。

这则新闻的导语是哪一句?有什么作用?

【答案】正文的第一句是导语,这句话包括四个新闻要素:何日(二十一日)、何人(解放军)、何事(渡江)、何果(渡过长江)。简洁明了地介绍了渡江战役的情况,吸引读者的阅读兴趣。

3.“国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。”这句话运用了什么写作手法?有什么作用?

【答案】这里用“国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退”,反衬了我军的英勇善战、锐不可当。

4.文中的“不到”“即已”“突破”“占领”“正向”“进击”等词,有什么表达效果?

【答案】文中“不到”“即已”“突破”“占领”“正向”“进击”等词语,有什么表达效果?“不到” 表明时间短,“即已”“正向”表明速度快,“突破”“占领”“进击”等词语,表现了我军攻势猛烈、势如破竹的特点,抒发了作者激动的心情。

5.文章最后一段有什么作用?

【答案】此处为消息的结语,概括前文的内容。“英雄式的战斗”“坚决地执行”突出了解放军将士一如既往以英勇的气概取得更大的胜利。

【答案】这是一则消息,它的主要目的是及时准确地报道事实,而不是渲染大场面。这则消息虽然不到二百字,但是具备了消息的“五要素”和消息结构的导语、主体、结语三个部分,没有一个多余的字,做到了言简意赅。同时又不失生动,如用了一系列的四字词语:摧枯拉朽、军无斗志、纷纷溃退、风平浪静、万船齐发、直取对岸、突破敌阵,形象地

这篇消息报道的是一场大战,但只用不到二百字,效果却很好,请进行简要分析。

再现了战斗的情景。四字词语音节短促,与所表达的解放军攻势的迅猛、凌厉相得益彰。叙述层次清晰、一目了然,也起到了良好的表达效果。

本文主旨

《我三十万大军胜利南渡长江》这则消息以极其简练的语言报道了我军胜利渡江的事实,赞扬了人民解放军的英勇善战、锐不可当,也从侧面反映了国民党军队的军心涣散、毫无斗志。

1.本文运用了“倒金字塔式”结构写作。在这篇消息中,什么时间,多少人,结果如何是人们最关心的、分量最重的,应放在导语中表达,其他一些不太重要的内容在后面再一一列出。

2.短小精悍、一气呵成。本文所反映的是人民解放军胜利南渡长江的重大历史事件,这一战役声势浩大,值得报道、称颂的事迹很多,但作者只用了不到二百字,就对这次战役作了简洁又不失完整的报道,其短小精悍、一气呵成的写作特点,令人叹为观止。

3.四字词语的运用,简洁有力。

四字词语的运用,使该文言简意赅,生动而有气势和力度。如,“军无斗志”“纷纷溃退”“直取对岸”,把人民解放军横渡长江、长驱直入、英勇向前的进攻豪气生动地展现了出来。

第二课时

人民解放军百万大军横渡长江

学习目标

1. 了解新闻的有关知识,培养阅读新闻的能力。重点

2.能根据新闻的结构,理清内容、层次并体会语言的准确、简洁。难点

3.感受人民解放军排山倒海、所向披靡的气势和一往无前、压倒敌人的大无畏精神。

《人民解放军百万大军横渡长江》:选自1981年7月9日《人民日报》(原载1949年4月24日《人民日报》)。1949年,辽沈、淮海、平津三大战役结束,人民解放军在全国取得胜利已成定局,但国民党反动政府仍然负隅顽抗,在对长江防线经过三个半月的苦心经营之后,于4月20日悍然拒绝签订《国内和平协定》。

写作背景

毛泽东发布了“向全国进军”的命令,人民解放军于20日子夜发起了渡江战役。22日夜,毛泽东撰写了这则全面报道前线最新战况的新闻稿。

见第一课时

听读课文

助读问题

1、文章多次出现了一些具体的数字,有什么作用?这对表现人民解放军有什么作用?

2、除了民解放军外,为什么还要交代敌人的表现?有何作用?

导图范例

1. 文章开头部分的名称是什么?有什么作用?

【答案】电头。交代了通讯社的名称、发电地点和

时间,表明材料真实,报道及时。

2. 导语中括号中的“不含”一词能否去掉?为什么?

【答案】不能去掉。“不含”即不包括,说明九江并不在人民解放军渡江区域内,体现了新闻语言的准确性、严密性。

3.“此种情况,一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面,这和国民党反动派拒绝签订和平协定,有很大关系”,这句话运用了什么表达方式?有什么作用?

【答案】这句话运用了议论的表达方式,恰如其分地分析了我西路军取得胜利的原因,突出了我军的英勇善战,揭露了国民党反动派的反动本质,使新闻具有思想深度和政治高度,深化了文章的主题。

4. “不料正是汤恩伯到芜湖的那一天”句中的“ 不料”一词有什么作用?

【答案】“不料”是没有想到,没有预料到的意思。起转折作用,嘲讽了汤恩伯过高估计东面防线的稳固性,从侧面表现出人民解放军的英勇善战,也自然地过渡到对东路军的叙述。

5. 为表现我军的英勇善战,此处作者运用了哪些富有表现力的词语?有何作用?

【答案】 “歼灭”“击溃”“占领”“控制”“封锁”“切断”。这些动词铿锵有力,表现了我军英勇善战,锐不可当,节节胜利,所向无敌的气势。

【答案】中路军首先发起渡江作战,所以先说。西路军和中路军所遇敌情一样,敌军抵抗甚为微弱,而东线敌军抵抗较为顽强,所以西路军接着中路军说。最后说东路军激战,文势也涌起高潮。这个次序体现了作者谋篇布局的匠心,所以不能颠倒。

1. 为什么按中、西、东三路军的先后顺序叙述?次序能否调整?

【答案】(1)用词准确。例如,“冲破”与“突破” 词义有所区别,“冲破”指打破某种状态、限制等,“突破”是集中兵力向一点进攻或反攻,打开 缺口,因此“冲破敌阵”“突破安庆、芜湖线”“东面防线又被我军突破了”,都运用得很准确。又如,东面防线经过整天激战,敌军一部分被歼灭,另一部分被击溃,作者不是一概说“歼灭”,或者一概说“击溃”,而是说“我已歼灭及击溃一切抵抗之敌”。再如,“此处敌军抵抗较为顽强”,“较为”二字用得十分准确。而汤恩伯“认为南京江阴段防线是很巩固的”,一个“很”字,足见他骄傲自负的心理。

2.在语言运用上有什么特点?

(2)语言精练。一是能用单音节的词不用双音节词。二是适当采用文言词。例如,“至发电时止”简洁有力,如果写成“到发电文的时候为止”,就拖沓了。又如,“现已占领”不说“现在已经占领”。“余部”这一军事术语在文中指未渡江的部队,既确切又具体。

本文主旨

本文通过全面报道震惊中外的渡江战役的概况,赞扬了中国人民解放军各路军指挥部运筹帷幄之中,决胜千里之外的指挥才能,表现了全党全军团结一心、同仇敌忾、所向无敌的大无畏革命精神。

1.记叙详略得当。主体部分略写了中、西路军,而详写了东路军。因为东路军所遇抵抗比中、西路军顽强,敌人防守比较坚固,战略意义更加重大,直接关系到解放南京,是文章的高潮部分,所以要详写,而次要的则略写。这样详略得当,主次分明,更加表现出我军的锐不可当的气势和英勇善战的精神。

2.叙议结合。在报道西路军进展情况后,插入一段简要的议论,指出我军取得胜利的原因:一是我军英勇善战,锐不可当;二是国民党反动派拒绝签订和平协定,广大官兵一致希望和平,不想再打仗了。这种议论既交代了整个国民党反动政权必然覆灭的命运,又深化了报道的主题。

谢谢

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

中小学教育资源网站

兼职招聘:

https://www.21cnjy.com/recruitment/home/admin

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读