沪教版(全国)九年级化学上册6.3物质的溶解性学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 沪教版(全国)九年级化学上册6.3物质的溶解性学案(含答案) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 392.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 沪教版 | ||

| 科目 | 化学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第3节 物质的溶解性

【学习目标】

1.知道物质的溶解性及影响物质溶解性的因素。

2.知道什么叫饱和溶液与不饱和溶液及相互转化。

【学习重点】

1.溶解度含义及溶解度曲线。

2.影响物质溶解性的因素及饱和溶液与不饱和溶液的关系以及相互转化。

【学习难点】

1.溶解度含义及溶解度曲线。

2.影响物质溶解性的因素及饱和溶液与不饱和溶液的关系以及相互转化。

学习过程

一、课前学习

阅读教材,回答以下问题:

一、影响物质溶解性的因素

1. 性质(如:硝酸钾和食盐在水中溶解性不同)。

2. 性质(如:食盐在水中和在油中溶解性不同)。

3. (如:KNO3在0 ℃和100 ℃时溶解性不同)。

二、饱和溶液与不饱和溶液

1.概念

在一定 下,一定量的 里, 再溶解 的溶液,叫做 的饱和溶液; 继续溶解 的溶液,叫做

的不饱和溶液。

2.饱和溶液与不饱和溶液的相互转化

不饱和溶液 饱和溶液

三.溶解度

1.溶解度概念:在 下,某固态物质在 (通常溶剂为水)中达到 时所溶解的 。

2.常温下溶解度和溶解性的关系

溶解度S S≥10 g 1 g≤S<10 g 0.01 g≤S<1 g S<0.01 g

溶解性 易溶 可溶 微溶 难溶

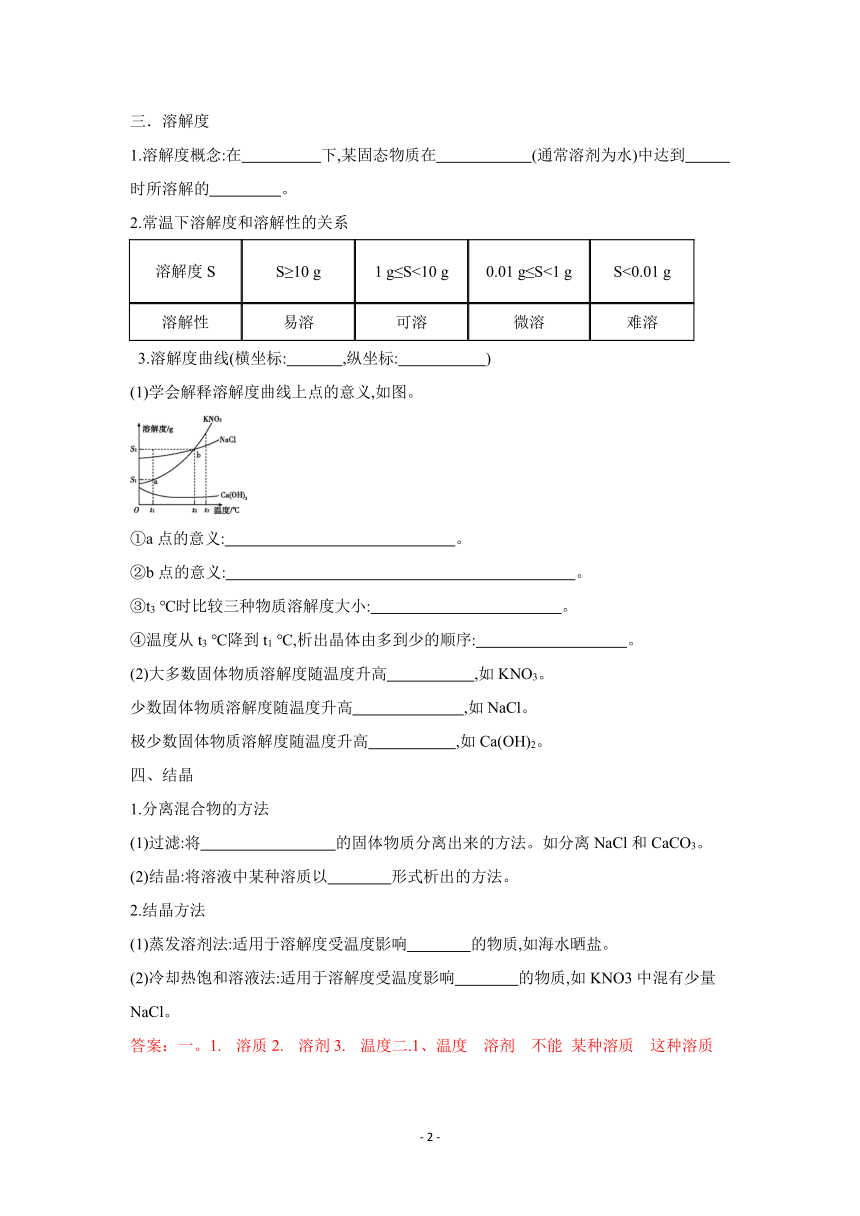

3.溶解度曲线(横坐标: ,纵坐标: )

(1)学会解释溶解度曲线上点的意义,如图。

①a点的意义: 。

②b点的意义: 。

③t3 ℃时比较三种物质溶解度大小: 。

④温度从t3 ℃降到t1 ℃,析出晶体由多到少的顺序: 。

(2)大多数固体物质溶解度随温度升高 ,如KNO3。

少数固体物质溶解度随温度升高 ,如NaCl。

极少数固体物质溶解度随温度升高 ,如Ca(OH)2。

四、结晶

1.分离混合物的方法

(1)过滤:将 的固体物质分离出来的方法。如分离NaCl和CaCO3。

(2)结晶:将溶液中某种溶质以 形式析出的方法。

2.结晶方法

(1)蒸发溶剂法:适用于溶解度受温度影响 的物质,如海水晒盐。

(2)冷却热饱和溶液法:适用于溶解度受温度影响 的物质,如KNO3中混有少量NaCl。

答案:一。1. 溶质2. 溶剂3. 温度二.1、温度 溶剂 不能 某种溶质 这种溶质

还能 某种溶质 这种溶质三。1.一定温度 100 g溶剂 饱和状态 质量3. 温度 溶解度(1)①t1 ℃时,KNO3溶解度为S1 g②t2 ℃时,KNO3和NaCl溶解度相等,都为S2 g③Ca(OH)2NaCl>Ca(OH)2(2)而增大 变化不大 而减小

四、1.(1)不溶于液体(2)晶体2.(1)较小(2)较大

我的疑惑:(请将预习中不能解决的问题写下来,供课堂解决。

三、课内学习,合作探究,展示汇报:

目标一:物质的溶解性与什么因素有关

实验1:

用量筒各量取5 mL水,分别加入A、B、C三支试管中,再分别加入食盐、蔗糖、消石灰各1 g,振荡片刻,静置,观察物质的溶解情况。

序号 溶质 溶剂 现象

1 食盐1 g 水5 mL 食盐完全溶解

2 蔗糖1 g 水5 mL 蔗糖完全溶解

3 消石灰1 g 水5 mL 消石灰不完全溶解

结论 溶解性与溶质的性质有关

实验2:

取A、B两支试管,分别滴入少量食用油。往试管A中加入少量水,往试管B中加入少量汽油,振荡,观察现象。

序号 溶质 溶剂 现象

4 食用油 水 食用油不溶于水

5 食用油 汽油 食用油溶于汽油中

结论 溶解性与溶剂的性质有关

实验3:

取一支试管,加入5 mL水,然后加入3 g硝酸钾,充分振荡,硝酸钾是否能完全溶解 如不能完全溶解,将试管加热,观察实验现象。

序号 溶质 溶剂 温度 现象

6 硝酸钾3 g 水5 mL 室温 固体没有全部溶解

7 硝酸钾3 g 水5 mL 加热 固体全部溶解

结论 溶解性与温度有关

目标二:物质是不是能无限制地溶解下去

实验步骤 实验现象 实验结论

实验1:分别取适量水加入A、B、C三支试管中,再分别向试管中加入少量硝酸钾晶体,振荡,观察固体是否溶解 试管中的硝酸钾固体不能再溶解 在一定温度、一定量的溶剂中,不能再溶解某种溶质的溶液,称为这种溶质的饱和溶液

实验2:在A试管中再加入适量水,观察未溶解的硝酸钾是否继续溶解 试管中的硝酸钾固体能继续溶解 在一定温度、一定量的溶剂中,还能继续溶解某种溶质的溶液,称为这种溶质的不饱和溶液

实验3:在酒精灯上加热B试管,观察未溶解的硝酸钾是否继续溶解 试管中的硝酸钾固体能继续溶解

实验4:在C试管中再加入适量氯化钠固体,观察氯化钠固体是否能溶解 试管中的氯化钠固体能继续溶解

目标三:物质溶解能力的大小如何定量示

1.溶解度

定义:在一定温度下,某固态物质在100 g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量。

20 ℃ 时硝酸钾的溶解度为31.6 g,

这句话的含义:在20 ℃时,硝酸钾在100 g水中达到饱和状态时溶解的质量为31.6 g。

或说:在20 ℃时,硝酸钾在100 g水中最多能溶解31.6 g。

2.溶解度与溶解性的关系(20 ℃时)

溶解性 易溶 可溶 微溶 难(不)溶

溶解度 >10 g >1 g <1 g <0.01 g

3.溶解度曲线

规律:固体物质溶解度受温度变化影响情况:

大多数固体物质溶解度随温度升高而增大,例如硝酸钾等。

少数固体物质溶解度受温度影响不大,例如食盐。

极少数固体物质溶解度随温度升高反而减小,例如熟石灰。

【一起探究】

实验步骤 实验现象 实验结论

实验1:用玻璃棒蘸取少量浓的氯化钠溶液,用酒精灯加热,观察实验现象 玻璃棒上留下白色的晶体 蒸发溶液中的溶剂可以析出溶质

实验2:将盛有30 mL水的试管进行加热至沸腾,并不断加入硝酸钾,配制成硝酸钾溶液,将试管放在冷水中降温,观察实验现象 试管底部慢慢有晶体析出 对溶解度受温度影响较大的物质,对热的饱和溶液降低温度可以析出溶质

实验3:将盛有30 mL水的试管进行加热,不断加入氯化钠,配制成氯化钠溶液,将烧杯放在冷水中降温,观察实验现象 与实验2相比,烧杯底部只有少量晶体析出 对溶解度受温度影响较小的固体物质一般采用蒸发溶剂法析出溶质

三、达标检测

1.下列因素不会影响物质溶解性的是( B )

A.溶质的性质 B.溶剂的质量

C.溶剂的性质 D.温度

2.在一定温度下,某物质的饱和溶液一定是( D )

A.浓溶液

B.不能溶解任何物质的溶液

C.稀溶液

D.不能继续溶解该物质的溶液

3.下列措施不能使不饱和溶液转变为饱和溶液的是( D )

A.蒸发溶剂 B.增加溶质

C.改变温度 D.加速搅拌

4.现有20 ℃时的硝酸钾饱和溶液100 g,能使该溶液变为不饱和溶液的方法是( D )

A.恒温蒸发掉20 g水

B.温度不变,加入20 g硝酸钾

C.降低温度到10 ℃

D.升高温度到30 ℃

5.如图是A、B两种固体物质的溶解度曲线。下列说法中错误的是( C )

A.t1 ℃时A、B的溶解度相等

B.t1 ℃时A、B的饱和溶液溶质质量分数相同

C.B中含有少量A时,用冷却热饱和溶液的方法提纯B

D.将t2 ℃时B的饱和溶液降温到t1 ℃时,溶液变稀了

【学习目标】

1.知道物质的溶解性及影响物质溶解性的因素。

2.知道什么叫饱和溶液与不饱和溶液及相互转化。

【学习重点】

1.溶解度含义及溶解度曲线。

2.影响物质溶解性的因素及饱和溶液与不饱和溶液的关系以及相互转化。

【学习难点】

1.溶解度含义及溶解度曲线。

2.影响物质溶解性的因素及饱和溶液与不饱和溶液的关系以及相互转化。

学习过程

一、课前学习

阅读教材,回答以下问题:

一、影响物质溶解性的因素

1. 性质(如:硝酸钾和食盐在水中溶解性不同)。

2. 性质(如:食盐在水中和在油中溶解性不同)。

3. (如:KNO3在0 ℃和100 ℃时溶解性不同)。

二、饱和溶液与不饱和溶液

1.概念

在一定 下,一定量的 里, 再溶解 的溶液,叫做 的饱和溶液; 继续溶解 的溶液,叫做

的不饱和溶液。

2.饱和溶液与不饱和溶液的相互转化

不饱和溶液 饱和溶液

三.溶解度

1.溶解度概念:在 下,某固态物质在 (通常溶剂为水)中达到 时所溶解的 。

2.常温下溶解度和溶解性的关系

溶解度S S≥10 g 1 g≤S<10 g 0.01 g≤S<1 g S<0.01 g

溶解性 易溶 可溶 微溶 难溶

3.溶解度曲线(横坐标: ,纵坐标: )

(1)学会解释溶解度曲线上点的意义,如图。

①a点的意义: 。

②b点的意义: 。

③t3 ℃时比较三种物质溶解度大小: 。

④温度从t3 ℃降到t1 ℃,析出晶体由多到少的顺序: 。

(2)大多数固体物质溶解度随温度升高 ,如KNO3。

少数固体物质溶解度随温度升高 ,如NaCl。

极少数固体物质溶解度随温度升高 ,如Ca(OH)2。

四、结晶

1.分离混合物的方法

(1)过滤:将 的固体物质分离出来的方法。如分离NaCl和CaCO3。

(2)结晶:将溶液中某种溶质以 形式析出的方法。

2.结晶方法

(1)蒸发溶剂法:适用于溶解度受温度影响 的物质,如海水晒盐。

(2)冷却热饱和溶液法:适用于溶解度受温度影响 的物质,如KNO3中混有少量NaCl。

答案:一。1. 溶质2. 溶剂3. 温度二.1、温度 溶剂 不能 某种溶质 这种溶质

还能 某种溶质 这种溶质三。1.一定温度 100 g溶剂 饱和状态 质量3. 温度 溶解度(1)①t1 ℃时,KNO3溶解度为S1 g②t2 ℃时,KNO3和NaCl溶解度相等,都为S2 g③Ca(OH)2

四、1.(1)不溶于液体(2)晶体2.(1)较小(2)较大

我的疑惑:(请将预习中不能解决的问题写下来,供课堂解决。

三、课内学习,合作探究,展示汇报:

目标一:物质的溶解性与什么因素有关

实验1:

用量筒各量取5 mL水,分别加入A、B、C三支试管中,再分别加入食盐、蔗糖、消石灰各1 g,振荡片刻,静置,观察物质的溶解情况。

序号 溶质 溶剂 现象

1 食盐1 g 水5 mL 食盐完全溶解

2 蔗糖1 g 水5 mL 蔗糖完全溶解

3 消石灰1 g 水5 mL 消石灰不完全溶解

结论 溶解性与溶质的性质有关

实验2:

取A、B两支试管,分别滴入少量食用油。往试管A中加入少量水,往试管B中加入少量汽油,振荡,观察现象。

序号 溶质 溶剂 现象

4 食用油 水 食用油不溶于水

5 食用油 汽油 食用油溶于汽油中

结论 溶解性与溶剂的性质有关

实验3:

取一支试管,加入5 mL水,然后加入3 g硝酸钾,充分振荡,硝酸钾是否能完全溶解 如不能完全溶解,将试管加热,观察实验现象。

序号 溶质 溶剂 温度 现象

6 硝酸钾3 g 水5 mL 室温 固体没有全部溶解

7 硝酸钾3 g 水5 mL 加热 固体全部溶解

结论 溶解性与温度有关

目标二:物质是不是能无限制地溶解下去

实验步骤 实验现象 实验结论

实验1:分别取适量水加入A、B、C三支试管中,再分别向试管中加入少量硝酸钾晶体,振荡,观察固体是否溶解 试管中的硝酸钾固体不能再溶解 在一定温度、一定量的溶剂中,不能再溶解某种溶质的溶液,称为这种溶质的饱和溶液

实验2:在A试管中再加入适量水,观察未溶解的硝酸钾是否继续溶解 试管中的硝酸钾固体能继续溶解 在一定温度、一定量的溶剂中,还能继续溶解某种溶质的溶液,称为这种溶质的不饱和溶液

实验3:在酒精灯上加热B试管,观察未溶解的硝酸钾是否继续溶解 试管中的硝酸钾固体能继续溶解

实验4:在C试管中再加入适量氯化钠固体,观察氯化钠固体是否能溶解 试管中的氯化钠固体能继续溶解

目标三:物质溶解能力的大小如何定量示

1.溶解度

定义:在一定温度下,某固态物质在100 g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量。

20 ℃ 时硝酸钾的溶解度为31.6 g,

这句话的含义:在20 ℃时,硝酸钾在100 g水中达到饱和状态时溶解的质量为31.6 g。

或说:在20 ℃时,硝酸钾在100 g水中最多能溶解31.6 g。

2.溶解度与溶解性的关系(20 ℃时)

溶解性 易溶 可溶 微溶 难(不)溶

溶解度 >10 g >1 g <1 g <0.01 g

3.溶解度曲线

规律:固体物质溶解度受温度变化影响情况:

大多数固体物质溶解度随温度升高而增大,例如硝酸钾等。

少数固体物质溶解度受温度影响不大,例如食盐。

极少数固体物质溶解度随温度升高反而减小,例如熟石灰。

【一起探究】

实验步骤 实验现象 实验结论

实验1:用玻璃棒蘸取少量浓的氯化钠溶液,用酒精灯加热,观察实验现象 玻璃棒上留下白色的晶体 蒸发溶液中的溶剂可以析出溶质

实验2:将盛有30 mL水的试管进行加热至沸腾,并不断加入硝酸钾,配制成硝酸钾溶液,将试管放在冷水中降温,观察实验现象 试管底部慢慢有晶体析出 对溶解度受温度影响较大的物质,对热的饱和溶液降低温度可以析出溶质

实验3:将盛有30 mL水的试管进行加热,不断加入氯化钠,配制成氯化钠溶液,将烧杯放在冷水中降温,观察实验现象 与实验2相比,烧杯底部只有少量晶体析出 对溶解度受温度影响较小的固体物质一般采用蒸发溶剂法析出溶质

三、达标检测

1.下列因素不会影响物质溶解性的是( B )

A.溶质的性质 B.溶剂的质量

C.溶剂的性质 D.温度

2.在一定温度下,某物质的饱和溶液一定是( D )

A.浓溶液

B.不能溶解任何物质的溶液

C.稀溶液

D.不能继续溶解该物质的溶液

3.下列措施不能使不饱和溶液转变为饱和溶液的是( D )

A.蒸发溶剂 B.增加溶质

C.改变温度 D.加速搅拌

4.现有20 ℃时的硝酸钾饱和溶液100 g,能使该溶液变为不饱和溶液的方法是( D )

A.恒温蒸发掉20 g水

B.温度不变,加入20 g硝酸钾

C.降低温度到10 ℃

D.升高温度到30 ℃

5.如图是A、B两种固体物质的溶解度曲线。下列说法中错误的是( C )

A.t1 ℃时A、B的溶解度相等

B.t1 ℃时A、B的饱和溶液溶质质量分数相同

C.B中含有少量A时,用冷却热饱和溶液的方法提纯B

D.将t2 ℃时B的饱和溶液降温到t1 ℃时,溶液变稀了