统编版语文八年级上册 19 苏州园林课件(共24张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级上册 19 苏州园林课件(共24张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-04 06:21:23 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

19 苏州园林

作者作品

走近作者

叶圣陶(1894—1988),原名叶绍钧,江苏苏州人,作家、教育家,有“优秀的语言艺术家”之称。代表作有长篇小说《倪焕之》,短篇小说《多收了三五斗》,童话集《稻草人》等。有《叶圣陶文集》。

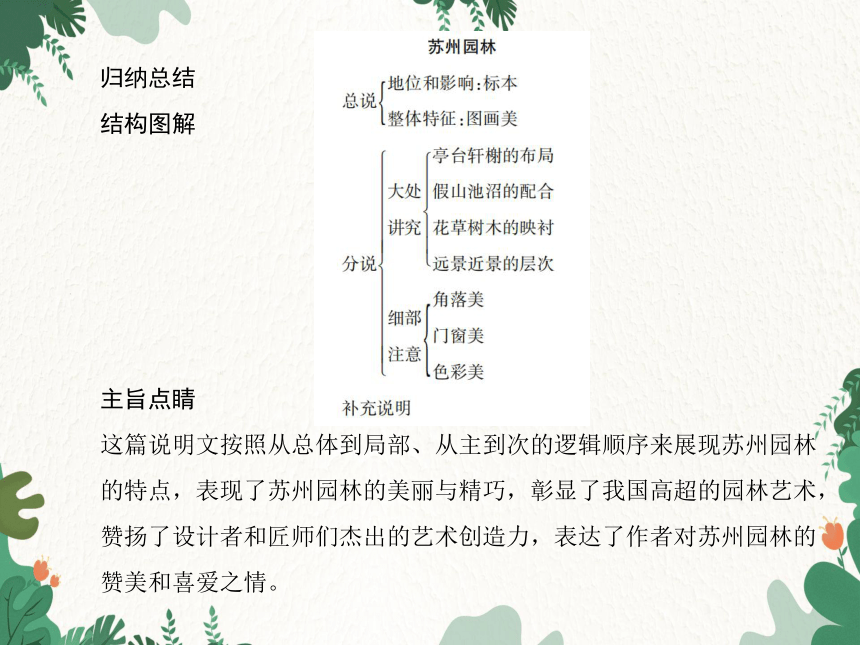

归纳总结

结构图解

主旨点睛

这篇说明文按照从总体到局部、从主到次的逻辑顺序来展现苏州园林的特点,表现了苏州园林的美丽与精巧,彰显了我国高超的园林艺术,赞扬了设计者和匠师们杰出的艺术创造力,表达了作者对苏州园林的赞美和喜爱之情。

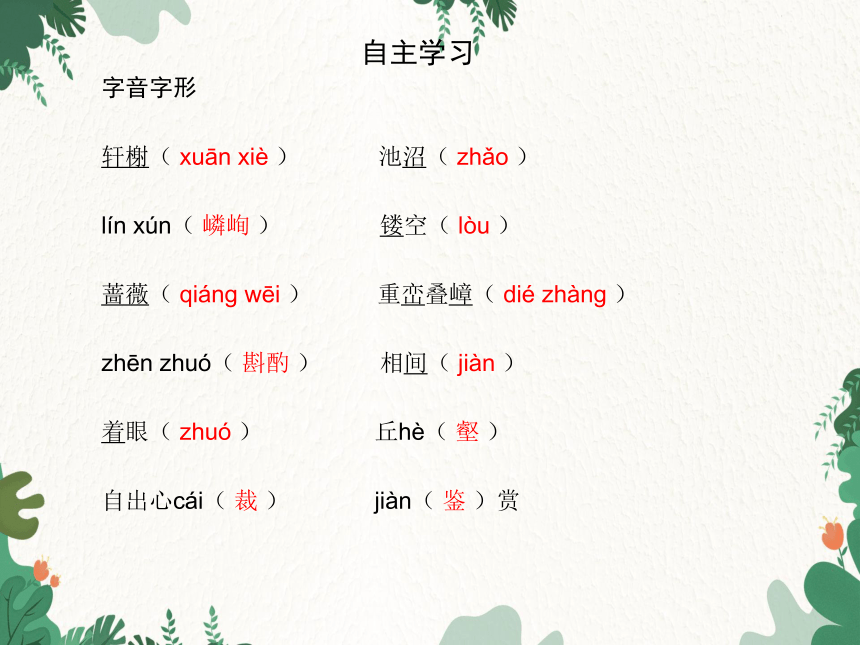

字音字形

轩榭( xuān xiè ) 池沼( zhǎo )

lín xún( 嶙峋 ) 镂空( lòu )

蔷薇( qiánɡ wēi ) 重峦叠嶂( dié zhànɡ )

zhēn zhuó( 斟酌 ) 相间( jiàn )

着眼( zhuó ) 丘hè( 壑 )

自出心cái( 裁 ) jiàn( 鉴 )赏

自主学习

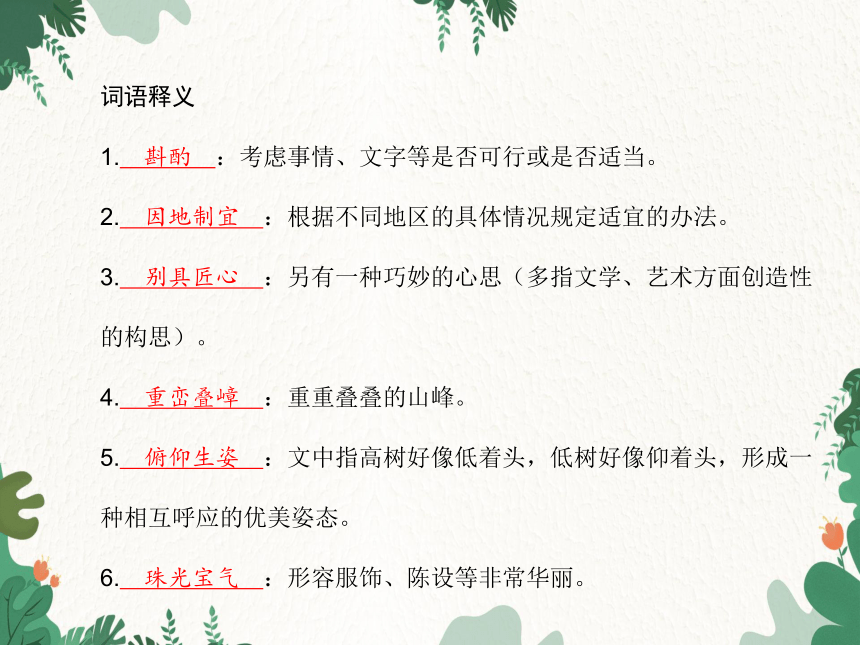

词语释义

1. 斟酌 :考虑事情、文字等是否可行或是否适当。

2. 因地制宜 :根据不同地区的具体情况规定适宜的办法。

3. 别具匠心 :另有一种巧妙的心思(多指文学、艺术方面创造性的构思)。

4. 重峦叠嶂 :重重叠叠的山峰。

5. 俯仰生姿 :文中指高树好像低着头,低树好像仰着头,形成一种相互呼应的优美姿态。

6. 珠光宝气 :形容服饰、陈设等非常华丽。

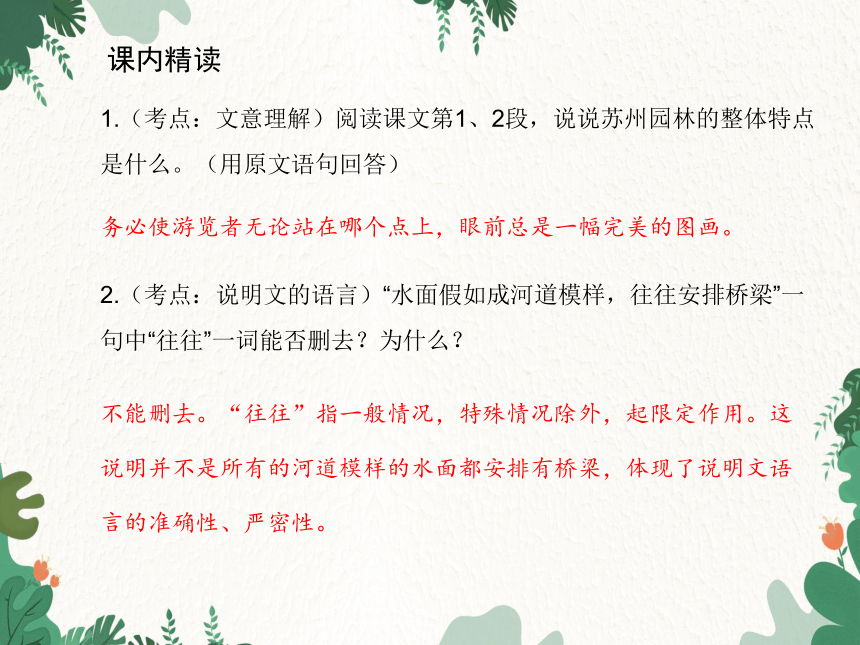

课内精读

1.(考点:文意理解)阅读课文第1、2段,说说苏州园林的整体特点是什么。(用原文语句回答)

务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

2.(考点:说明文的语言)“水面假如成河道模样,往往安排桥梁”一句中“往往”一词能否删去?为什么?

不能删去。“往往”指一般情况,特殊情况除外,起限定作用。这说明并不是所有的河道模样的水面都安排有桥梁,体现了说明文语言的准确性、严密性。

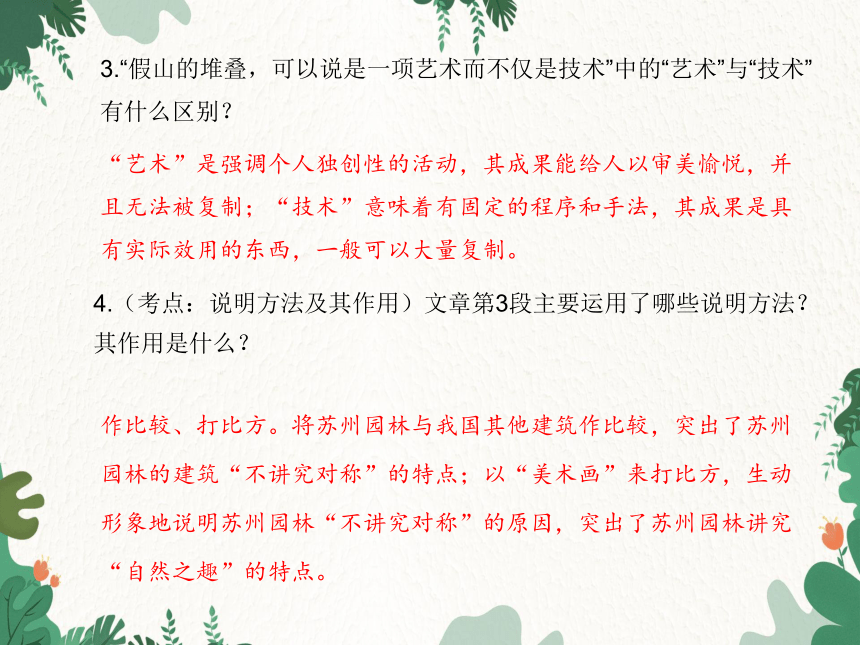

3.“假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术”中的“艺术”与“技术”有什么区别?

“艺术”是强调个人独创性的活动,其成果能给人以审美愉悦,并且无法被复制;“技术”意味着有固定的程序和手法,其成果是具有实际效用的东西,一般可以大量复制。

4.(考点:说明方法及其作用)文章第3段主要运用了哪些说明方法?其作用是什么?

作比较、打比方。将苏州园林与我国其他建筑作比较,突出了苏州园林的建筑“不讲究对称”的特点;以“美术画”来打比方,生动形象地说明苏州园林“不讲究对称”的原因,突出了苏州园林讲究“自然之趣”的特点。

巩固提升

积累运用

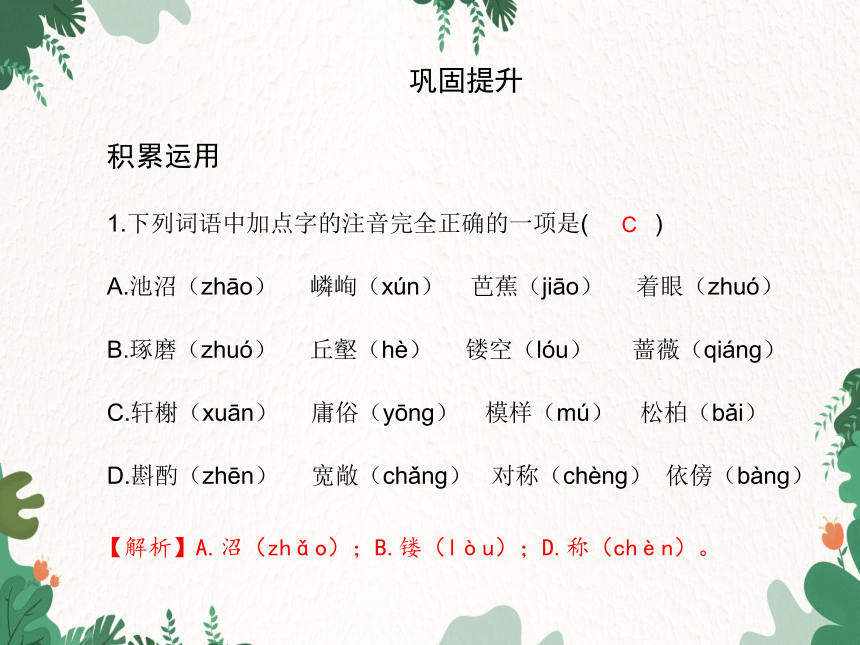

1.下列词语中加点字的注音完全正确的一项是( )

A.池沼(zhāo) 嶙峋(xún) 芭蕉(jiāo) 着眼(zhuó)

B.琢磨(zhuó) 丘壑(hè) 镂空(lóu) 蔷薇(qiánɡ)

C.轩榭(xuān) 庸俗(yōnɡ) 模样(mú) 松柏(bǎi)

D.斟酌(zhēn) 宽敞(chǎng) 对称(chènɡ) 依傍(bànɡ)

C

【解析】A.沼(zhǎo);B.镂(lòu);D.称(chèn)。

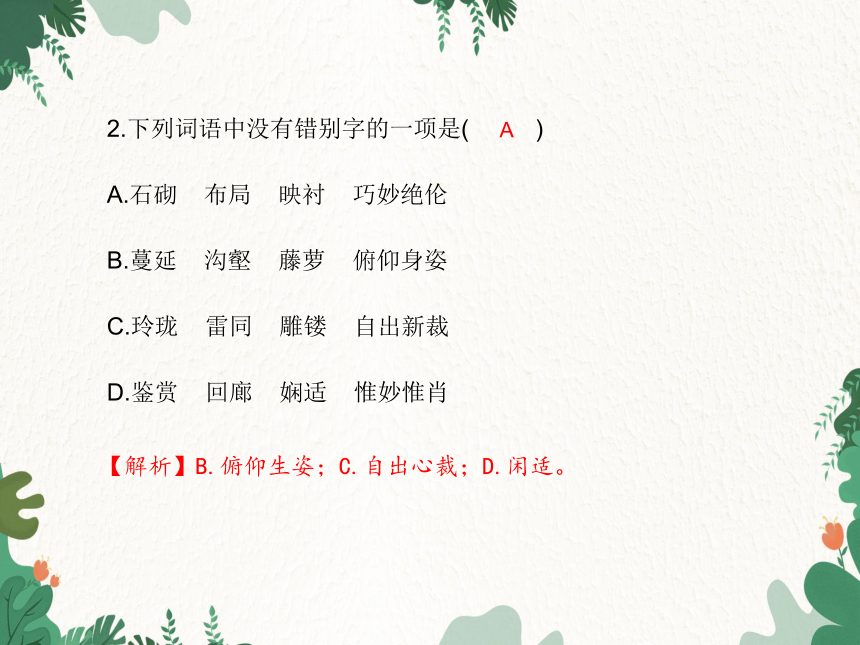

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.石砌 布局 映衬 巧妙绝伦

B.蔓延 沟壑 藤萝 俯仰身姿

C.玲珑 雷同 雕镂 自出新裁

D.鉴赏 回廊 娴适 惟妙惟肖

A

【解析】B.俯仰生姿;C.自出心裁;D.闲适。

3.下列句子中加点词语使用有误的一项是( )

A.城市绿化必须因地制宜,突出环境保护与人文景观和谐统一的发展理念。

B.站在泰山玉皇顶上向远处望去,只见重峦叠嶂,分外壮观。

C.他办事不与人商量,喜欢自出心裁,不考虑后果,常常妨害大家的利益。

D.在学校创新作文比赛中,八(2)班李明的《心中的温暖》一文,构思别具匠心、选材新颖典型,获得了老师和同学们的好评。

C

【解析】C.“自出心裁”指出于自己的创造,不抄袭、模仿别人。在句中使用不当。

4.下列句子中没有语病的一项是( )

A.中国古代园林起源于古代帝王的“囿”,至今大约有2000余年的历史。

B.中国园林南北风格不一,南方多为清秀婉约,北方多为宏伟壮丽。

C.中国园林中,颐和园成为布局完整、建筑完好的造园特色。

D.通过阅读《中国古代园林》,让我感受到了前人的非凡智慧与杰出创造力。

B

【解析】A.语义重复,“大约”和“余”应任删其一;C.搭配不当,可将“成为”改为“具有”;D.“通过”和“让”连用造成主语残缺,应任删其一。

5.(2022江西中考)给下列句子排序,最恰当的一项是( )

①但包括诗词、书法、绘画在内的传统文艺,对我创作的影响更为深远。

②身为一名建筑师,中国古人的造园手法及其营造的意境,的确给我带来许多启示。

③我也常常从怀素、黄庭坚的书法中领悟线条构成,感受空间实与虚、水墨浓与淡的关系,从中国传统绘画中汲取“意到笔不到”“似与不似之间”的艺术理念。

④不论是苏东坡、辛弃疾,还是秦观、李清照,我对建筑意境的感悟,很大一部分来自他们笔下的诗词。

A.②④①③ B.③②①④ C.③①④② D.②①④③

D

6.下列表述有误的一项是( )

A.在中国传统习俗中,正月初一称为“元日”,清明节前一天称为“寒食”,九月初九称为“重阳”。

B.律诗是近体诗的一种,通常要求每首八句,每两句为一联,共四联,依次称为首联、颈联、颔联、尾联。

C.《三峡》选自《水经注校证》,作者是北魏地理学家郦道元;《与朱元思书》选自《吴均集校注》,作者是南朝梁文学家吴均。两篇短文都是描写山水的佳作。

D.王维,字摩诘,唐代诗人。他的诗作色彩鲜明,意境恬淡。苏轼称赞他的作品“诗中有画,画中有诗”。

B

【解析】B.律诗四联依次称为首联、颔联、颈联、尾联。

综合运用

7.【核心素养·审美创造】阅读下面的材料,回答问题。

茶文化是雅俗共赏的文化,在它的发展过程中,一直表现出高雅和通俗两个方面,并在高雅和通俗的统一中向前发展。历史上,宫廷贵族的茶宴,僧侣士大夫的斗茶,文坛墨客的品茗,是上层社会高雅的精致文化。由此派生茶的诗词、歌舞、戏曲、书画、雕塑,又是具有很高欣赏价值的艺术作品,这是茶文化高雅性的表现。而民间的饮茶习俗,又是非常通俗化的,老少咸宜,贴近生活,贴近百姓,并由此产生了茶的民间故事、传说和谚语等,这是茶文化的通俗性所在。但精致高雅的茶文化,是植根于通俗的茶文化之中的,经过吸收提炼,上升到精致的茶文化。如果没有粗犷、通俗的民间茶文化土壤,高雅茶文化也就失去了生存的基础。

(1)请简要概括茶文化的主要特征。

茶文化是雅俗共赏的,在高雅和通俗的统一中向前发展。

(2)班级准备开展以“茶文化”为主题的班会,请你为班会拟写一段开场白。

示例:我国是茶文化的发源地,“以茶待客”是我国人民传统的、最常见的礼节。学习茶文化,能够让我们在潜移默化中获得中华优秀传统文化的浸润,树立知礼仪、平心境的意识。让我们追随古人的脚步,一起来学习茶文化,提高人文修养吧!

阅读迁移(2022凉山州中考)【核心素养·文化自信】

中国刺绣,针尖上的千年国粹

①小小的一根针,传承着历史,联结着古今。刺绣作为我国优秀的民族传统工艺之一,具有深厚的历史文化底蕴。在闻名遐迩的古代丝绸之路上,刺绣和蚕丝不仅是珍贵的货物,更是中外文化交流的“使者”,是除了瓷器之外中华文明的又一张名片。

②我国刺绣艺术历史悠久,源远流长,举世闻名。据《尚书》记载,远在4000多年前的章服制度就规定“衣画而裳绣”。至周代,有“绣缋共职”的记载。西周的染织刺绣已有专门的分工,文献记载了素衣朱绣、流畅的刺绣线条等情况。

③战国是我国刺绣史上第一个极盛时期,刺绣的工艺已达到很高水平,该时期的刺绣品是丝绸之路上对外运输的重要商品之一。

④汉代,刺绣开始展露艺术之美。因为经济繁荣,百业兴盛,丝织业尤为发达,手工刺绣制作也迈向专业化,技艺突飞猛进。汉代王充所

著的《论衡》中记有“齐郡世刺绣,恒女无不能”,足以说明当时刺

绣技艺的高超和生产的普及。最具代表性的是湖南长沙马王堆汉墓出土的刺绣残片,它们虽在地下埋藏了几千年,但出土时仍然精美绝伦,配色、针工都运用得恰到好处。

⑤到了唐朝,刺绣艺术的发展到了一个新的阶段,各种针法基本均已出现。此时的刺绣一般用作服饰用品的装饰,做工精巧,色彩华美,在唐代的文献和诗文中都有所反映。如李白诗“翡翠黄金缕,绣成歌舞衣”、白居易诗“红楼富家女,金缕绣罗襦”等,都是对刺绣的咏颂。

⑥宋代是手工刺绣发展臻至高峰的时期,特别是在开创纯审美的画绣方面,更堪称绝后。宋代改良了工具和材料,使用精制钢针和发细丝线,针法极细密,色彩运用淡雅、素净。南宋时,针法已达十五六种之多。

⑦中国刺绣有锁绣、彩绣、平绣、雕绣、包梗绣、贴布绣、绚带绣、鱼骨绣、挑花绣、钉线绣等很多种绣法。光是看到这些绣法,我们就知道一个刺绣图案的完成有多难了!

⑧中国的刺绣技艺精湛、鬼斧神工,不仅有针法之分,也有地域之别。我国各地均有刺绣的痕迹,不仅有湘绣、苏绣、粤绣、蜀绣、京绣、秦绣、鲁绣、晋绣、汴绣、瓯绣、杭绣、汉绣、闽绣等地方名绣,少数民族也都有自己特色的民族刺绣,可谓流光溢彩,各具特色!其中,最具代表性的是“四大名绣”,即苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣。

⑨700多年前,马可·波罗来到杭州,琳琅满目的中国工艺品使他目眩神迷。中国刺绣也随商船漂洋过海,风靡了西方上流社会,成了享誉世界的中式奢侈品!至此,中国刺绣的传统手艺在全世界得以融合与发展。然而,中国刺绣这一心手合一的传世绝技,其高超技艺、时间厚度、文化深度、人情温度,都使之成为他国无法超越的经典。

⑩雅艳相宜,典雅奢华。如今,刺绣这项精美绝伦的工艺还被呈现在各大秀场之中,成为时尚界的宠儿,更是国际舞台上一道亮丽的风景。中国刺绣已经不再是记忆中那样简单,更是一种艺术和时尚。

中国刺绣凭借它独有的魅力,穿越沙漠、远渡重洋,成为中外文化交流的“使者”。

(选自《科学大众·小诺贝尔》,有删改)

从刺绣的历史与发展、刺绣的绣法、刺绣的种类、刺绣走向世界(刺绣与世界的融合)四方面介绍了中国刺绣。

8.(考点:内容概括)本文从哪些方面介绍了中国刺绣?

9.(考点:说明顺序)文章第②~⑥段采用了哪种说明顺序?有什么好处?

时间顺序。条理清晰、具体详实地说明了中国刺绣艺术历史悠久、源远流长、举世闻名的特点。

10.(考点:说明方法)第④段中画线的句子主要采用了哪种说明方法?请说说其作用。

举例子。举了长沙马王堆汉墓出土的精美绝伦的刺绣残片这一例子,真实具体地说明了汉代刺绣开始展露艺术之美,刺绣技艺高超,从而增强了文章的说服力。

11.(考点:说明文的语言)结合下面句子中加点的词语,体会说明文语言的准确、严谨。

据《尚书》记载,远在4000多年前的章服制度就规定“衣画而裳绣”。

“据《尚书》记载”表明“4000多年前的章服制度就规定‘衣画而裳绣’”出处准确、权威,增强了可信度,体现了说明文语言的准确、严谨。

12.(考点:说明对象的特征)中国刺绣具有什么特点?请结合文章内容简要概括。

①历史悠久,具有深厚的历史文化底蕴;②是中外文化交流的“使者”;③技艺精湛,有绣法之分和地域之别;④雅艳相宜,典雅奢华,如今成为一种艺术和时尚。

技法点拨

品析说明文的语言

【常见题型】句中加点词语有何作用?(句中加点词语能否删除?)

【方法技巧】①若是问加点词语的作用,首先要明确加点词语的本义和语境义,然后说明该词体现了说明文语言准确、严谨的特点。

②若是问加点词语能否删除,首先要亮明观点:不能删除,然后解释词语,分析该词在语境中的意义和作用,最后紧扣语言的准确性和严密性答题。

【答题模式】①“加点词语有何作用”答题模式:“××”一词的意思是……,准确地说明了事物的……特征,体现了说明文语言准确、严谨的特点。

②“加点词语能否删除”答题模式:不能删除。“××”一词是……的意思,若删除,就成了……,显得绝对化(与事实不符)。使用“××”一词,准确地说明了……,符合实际情况,具有科学性,体现了说明文语言准确、严谨的特点。

19 苏州园林

作者作品

走近作者

叶圣陶(1894—1988),原名叶绍钧,江苏苏州人,作家、教育家,有“优秀的语言艺术家”之称。代表作有长篇小说《倪焕之》,短篇小说《多收了三五斗》,童话集《稻草人》等。有《叶圣陶文集》。

归纳总结

结构图解

主旨点睛

这篇说明文按照从总体到局部、从主到次的逻辑顺序来展现苏州园林的特点,表现了苏州园林的美丽与精巧,彰显了我国高超的园林艺术,赞扬了设计者和匠师们杰出的艺术创造力,表达了作者对苏州园林的赞美和喜爱之情。

字音字形

轩榭( xuān xiè ) 池沼( zhǎo )

lín xún( 嶙峋 ) 镂空( lòu )

蔷薇( qiánɡ wēi ) 重峦叠嶂( dié zhànɡ )

zhēn zhuó( 斟酌 ) 相间( jiàn )

着眼( zhuó ) 丘hè( 壑 )

自出心cái( 裁 ) jiàn( 鉴 )赏

自主学习

词语释义

1. 斟酌 :考虑事情、文字等是否可行或是否适当。

2. 因地制宜 :根据不同地区的具体情况规定适宜的办法。

3. 别具匠心 :另有一种巧妙的心思(多指文学、艺术方面创造性的构思)。

4. 重峦叠嶂 :重重叠叠的山峰。

5. 俯仰生姿 :文中指高树好像低着头,低树好像仰着头,形成一种相互呼应的优美姿态。

6. 珠光宝气 :形容服饰、陈设等非常华丽。

课内精读

1.(考点:文意理解)阅读课文第1、2段,说说苏州园林的整体特点是什么。(用原文语句回答)

务必使游览者无论站在哪个点上,眼前总是一幅完美的图画。

2.(考点:说明文的语言)“水面假如成河道模样,往往安排桥梁”一句中“往往”一词能否删去?为什么?

不能删去。“往往”指一般情况,特殊情况除外,起限定作用。这说明并不是所有的河道模样的水面都安排有桥梁,体现了说明文语言的准确性、严密性。

3.“假山的堆叠,可以说是一项艺术而不仅是技术”中的“艺术”与“技术”有什么区别?

“艺术”是强调个人独创性的活动,其成果能给人以审美愉悦,并且无法被复制;“技术”意味着有固定的程序和手法,其成果是具有实际效用的东西,一般可以大量复制。

4.(考点:说明方法及其作用)文章第3段主要运用了哪些说明方法?其作用是什么?

作比较、打比方。将苏州园林与我国其他建筑作比较,突出了苏州园林的建筑“不讲究对称”的特点;以“美术画”来打比方,生动形象地说明苏州园林“不讲究对称”的原因,突出了苏州园林讲究“自然之趣”的特点。

巩固提升

积累运用

1.下列词语中加点字的注音完全正确的一项是( )

A.池沼(zhāo) 嶙峋(xún) 芭蕉(jiāo) 着眼(zhuó)

B.琢磨(zhuó) 丘壑(hè) 镂空(lóu) 蔷薇(qiánɡ)

C.轩榭(xuān) 庸俗(yōnɡ) 模样(mú) 松柏(bǎi)

D.斟酌(zhēn) 宽敞(chǎng) 对称(chènɡ) 依傍(bànɡ)

C

【解析】A.沼(zhǎo);B.镂(lòu);D.称(chèn)。

2.下列词语中没有错别字的一项是( )

A.石砌 布局 映衬 巧妙绝伦

B.蔓延 沟壑 藤萝 俯仰身姿

C.玲珑 雷同 雕镂 自出新裁

D.鉴赏 回廊 娴适 惟妙惟肖

A

【解析】B.俯仰生姿;C.自出心裁;D.闲适。

3.下列句子中加点词语使用有误的一项是( )

A.城市绿化必须因地制宜,突出环境保护与人文景观和谐统一的发展理念。

B.站在泰山玉皇顶上向远处望去,只见重峦叠嶂,分外壮观。

C.他办事不与人商量,喜欢自出心裁,不考虑后果,常常妨害大家的利益。

D.在学校创新作文比赛中,八(2)班李明的《心中的温暖》一文,构思别具匠心、选材新颖典型,获得了老师和同学们的好评。

C

【解析】C.“自出心裁”指出于自己的创造,不抄袭、模仿别人。在句中使用不当。

4.下列句子中没有语病的一项是( )

A.中国古代园林起源于古代帝王的“囿”,至今大约有2000余年的历史。

B.中国园林南北风格不一,南方多为清秀婉约,北方多为宏伟壮丽。

C.中国园林中,颐和园成为布局完整、建筑完好的造园特色。

D.通过阅读《中国古代园林》,让我感受到了前人的非凡智慧与杰出创造力。

B

【解析】A.语义重复,“大约”和“余”应任删其一;C.搭配不当,可将“成为”改为“具有”;D.“通过”和“让”连用造成主语残缺,应任删其一。

5.(2022江西中考)给下列句子排序,最恰当的一项是( )

①但包括诗词、书法、绘画在内的传统文艺,对我创作的影响更为深远。

②身为一名建筑师,中国古人的造园手法及其营造的意境,的确给我带来许多启示。

③我也常常从怀素、黄庭坚的书法中领悟线条构成,感受空间实与虚、水墨浓与淡的关系,从中国传统绘画中汲取“意到笔不到”“似与不似之间”的艺术理念。

④不论是苏东坡、辛弃疾,还是秦观、李清照,我对建筑意境的感悟,很大一部分来自他们笔下的诗词。

A.②④①③ B.③②①④ C.③①④② D.②①④③

D

6.下列表述有误的一项是( )

A.在中国传统习俗中,正月初一称为“元日”,清明节前一天称为“寒食”,九月初九称为“重阳”。

B.律诗是近体诗的一种,通常要求每首八句,每两句为一联,共四联,依次称为首联、颈联、颔联、尾联。

C.《三峡》选自《水经注校证》,作者是北魏地理学家郦道元;《与朱元思书》选自《吴均集校注》,作者是南朝梁文学家吴均。两篇短文都是描写山水的佳作。

D.王维,字摩诘,唐代诗人。他的诗作色彩鲜明,意境恬淡。苏轼称赞他的作品“诗中有画,画中有诗”。

B

【解析】B.律诗四联依次称为首联、颔联、颈联、尾联。

综合运用

7.【核心素养·审美创造】阅读下面的材料,回答问题。

茶文化是雅俗共赏的文化,在它的发展过程中,一直表现出高雅和通俗两个方面,并在高雅和通俗的统一中向前发展。历史上,宫廷贵族的茶宴,僧侣士大夫的斗茶,文坛墨客的品茗,是上层社会高雅的精致文化。由此派生茶的诗词、歌舞、戏曲、书画、雕塑,又是具有很高欣赏价值的艺术作品,这是茶文化高雅性的表现。而民间的饮茶习俗,又是非常通俗化的,老少咸宜,贴近生活,贴近百姓,并由此产生了茶的民间故事、传说和谚语等,这是茶文化的通俗性所在。但精致高雅的茶文化,是植根于通俗的茶文化之中的,经过吸收提炼,上升到精致的茶文化。如果没有粗犷、通俗的民间茶文化土壤,高雅茶文化也就失去了生存的基础。

(1)请简要概括茶文化的主要特征。

茶文化是雅俗共赏的,在高雅和通俗的统一中向前发展。

(2)班级准备开展以“茶文化”为主题的班会,请你为班会拟写一段开场白。

示例:我国是茶文化的发源地,“以茶待客”是我国人民传统的、最常见的礼节。学习茶文化,能够让我们在潜移默化中获得中华优秀传统文化的浸润,树立知礼仪、平心境的意识。让我们追随古人的脚步,一起来学习茶文化,提高人文修养吧!

阅读迁移(2022凉山州中考)【核心素养·文化自信】

中国刺绣,针尖上的千年国粹

①小小的一根针,传承着历史,联结着古今。刺绣作为我国优秀的民族传统工艺之一,具有深厚的历史文化底蕴。在闻名遐迩的古代丝绸之路上,刺绣和蚕丝不仅是珍贵的货物,更是中外文化交流的“使者”,是除了瓷器之外中华文明的又一张名片。

②我国刺绣艺术历史悠久,源远流长,举世闻名。据《尚书》记载,远在4000多年前的章服制度就规定“衣画而裳绣”。至周代,有“绣缋共职”的记载。西周的染织刺绣已有专门的分工,文献记载了素衣朱绣、流畅的刺绣线条等情况。

③战国是我国刺绣史上第一个极盛时期,刺绣的工艺已达到很高水平,该时期的刺绣品是丝绸之路上对外运输的重要商品之一。

④汉代,刺绣开始展露艺术之美。因为经济繁荣,百业兴盛,丝织业尤为发达,手工刺绣制作也迈向专业化,技艺突飞猛进。汉代王充所

著的《论衡》中记有“齐郡世刺绣,恒女无不能”,足以说明当时刺

绣技艺的高超和生产的普及。最具代表性的是湖南长沙马王堆汉墓出土的刺绣残片,它们虽在地下埋藏了几千年,但出土时仍然精美绝伦,配色、针工都运用得恰到好处。

⑤到了唐朝,刺绣艺术的发展到了一个新的阶段,各种针法基本均已出现。此时的刺绣一般用作服饰用品的装饰,做工精巧,色彩华美,在唐代的文献和诗文中都有所反映。如李白诗“翡翠黄金缕,绣成歌舞衣”、白居易诗“红楼富家女,金缕绣罗襦”等,都是对刺绣的咏颂。

⑥宋代是手工刺绣发展臻至高峰的时期,特别是在开创纯审美的画绣方面,更堪称绝后。宋代改良了工具和材料,使用精制钢针和发细丝线,针法极细密,色彩运用淡雅、素净。南宋时,针法已达十五六种之多。

⑦中国刺绣有锁绣、彩绣、平绣、雕绣、包梗绣、贴布绣、绚带绣、鱼骨绣、挑花绣、钉线绣等很多种绣法。光是看到这些绣法,我们就知道一个刺绣图案的完成有多难了!

⑧中国的刺绣技艺精湛、鬼斧神工,不仅有针法之分,也有地域之别。我国各地均有刺绣的痕迹,不仅有湘绣、苏绣、粤绣、蜀绣、京绣、秦绣、鲁绣、晋绣、汴绣、瓯绣、杭绣、汉绣、闽绣等地方名绣,少数民族也都有自己特色的民族刺绣,可谓流光溢彩,各具特色!其中,最具代表性的是“四大名绣”,即苏绣、湘绣、粤绣和蜀绣。

⑨700多年前,马可·波罗来到杭州,琳琅满目的中国工艺品使他目眩神迷。中国刺绣也随商船漂洋过海,风靡了西方上流社会,成了享誉世界的中式奢侈品!至此,中国刺绣的传统手艺在全世界得以融合与发展。然而,中国刺绣这一心手合一的传世绝技,其高超技艺、时间厚度、文化深度、人情温度,都使之成为他国无法超越的经典。

⑩雅艳相宜,典雅奢华。如今,刺绣这项精美绝伦的工艺还被呈现在各大秀场之中,成为时尚界的宠儿,更是国际舞台上一道亮丽的风景。中国刺绣已经不再是记忆中那样简单,更是一种艺术和时尚。

中国刺绣凭借它独有的魅力,穿越沙漠、远渡重洋,成为中外文化交流的“使者”。

(选自《科学大众·小诺贝尔》,有删改)

从刺绣的历史与发展、刺绣的绣法、刺绣的种类、刺绣走向世界(刺绣与世界的融合)四方面介绍了中国刺绣。

8.(考点:内容概括)本文从哪些方面介绍了中国刺绣?

9.(考点:说明顺序)文章第②~⑥段采用了哪种说明顺序?有什么好处?

时间顺序。条理清晰、具体详实地说明了中国刺绣艺术历史悠久、源远流长、举世闻名的特点。

10.(考点:说明方法)第④段中画线的句子主要采用了哪种说明方法?请说说其作用。

举例子。举了长沙马王堆汉墓出土的精美绝伦的刺绣残片这一例子,真实具体地说明了汉代刺绣开始展露艺术之美,刺绣技艺高超,从而增强了文章的说服力。

11.(考点:说明文的语言)结合下面句子中加点的词语,体会说明文语言的准确、严谨。

据《尚书》记载,远在4000多年前的章服制度就规定“衣画而裳绣”。

“据《尚书》记载”表明“4000多年前的章服制度就规定‘衣画而裳绣’”出处准确、权威,增强了可信度,体现了说明文语言的准确、严谨。

12.(考点:说明对象的特征)中国刺绣具有什么特点?请结合文章内容简要概括。

①历史悠久,具有深厚的历史文化底蕴;②是中外文化交流的“使者”;③技艺精湛,有绣法之分和地域之别;④雅艳相宜,典雅奢华,如今成为一种艺术和时尚。

技法点拨

品析说明文的语言

【常见题型】句中加点词语有何作用?(句中加点词语能否删除?)

【方法技巧】①若是问加点词语的作用,首先要明确加点词语的本义和语境义,然后说明该词体现了说明文语言准确、严谨的特点。

②若是问加点词语能否删除,首先要亮明观点:不能删除,然后解释词语,分析该词在语境中的意义和作用,最后紧扣语言的准确性和严密性答题。

【答题模式】①“加点词语有何作用”答题模式:“××”一词的意思是……,准确地说明了事物的……特征,体现了说明文语言准确、严谨的特点。

②“加点词语能否删除”答题模式:不能删除。“××”一词是……的意思,若删除,就成了……,显得绝对化(与事实不符)。使用“××”一词,准确地说明了……,符合实际情况,具有科学性,体现了说明文语言准确、严谨的特点。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读