统编版语文八年级上册 第三单元检测卷课件(共34张ppt)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级上册 第三单元检测卷课件(共34张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-05 09:13:13 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

第三单元检测卷

一、积累与运用(1~5题,每题2分,第6题6分,共16分)

阅读下面的语段,按要求完成1~4题。

中华之美,古来共谈。美的熏(xūn)陶无处不在。咿呀学语时,我们含混地吐出“小时不识月,呼作白玉盘”,这是我们对美最初的朦胧体验;学海泛舟时,我们高声诵读“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁”,让我们悄然感受到大自然的________。演绎(yì)教育之美。犹记得蔡元培先生曾大声疾呼:“美育是最重要、最基础的人生观教育。”(A)的确,美是有力量的,没有美育的教育也是不完整的教育。而美育正是以润物细无声的姿态,一直________着人们的精神家园。

________,(B)从这个意义上讲,美育的突围显得刻不容缓。我真诚地希望同学们能够懂得美的重要性,让智与美一起萌(méng)发,相得易彰,共同助力自己的成长;我真诚地祈愿家长与学校能够摒(píng)弃教育的功利心,保护好学生的想象力与创造力,(C)引导、激发学生的审美能力和审美情趣,________科学的美育思路与方法,(D)彻底从只重视知识传授、技能训练,轻视人格养成与心灵教化的功利式教育中解放出来。

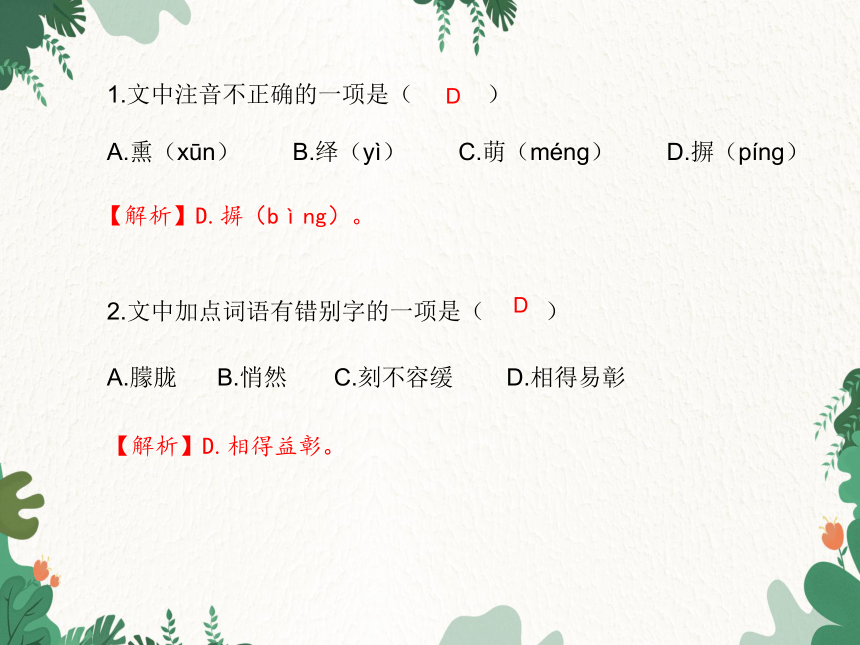

1.文中注音不正确的一项是( )

A.熏(xūn) B.绎(yì) C.萌(méng) D.摒(píng)

D

【解析】D.摒(bìng)。

2.文中加点词语有错别字的一项是( )

A.朦胧 B.悄然 C.刻不容缓 D.相得易彰

D

【解析】D.相得益彰。

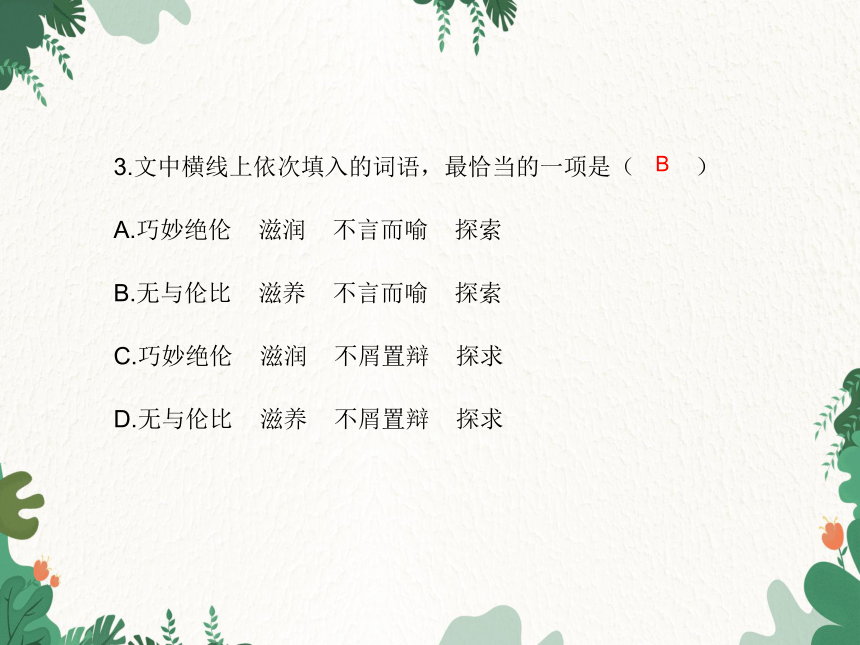

3.文中横线上依次填入的词语,最恰当的一项是( )

A.巧妙绝伦 滋润 不言而喻 探索

B.无与伦比 滋养 不言而喻 探索

C.巧妙绝伦 滋润 不屑置辩 探求

D.无与伦比 滋养 不屑置辩 探求

B

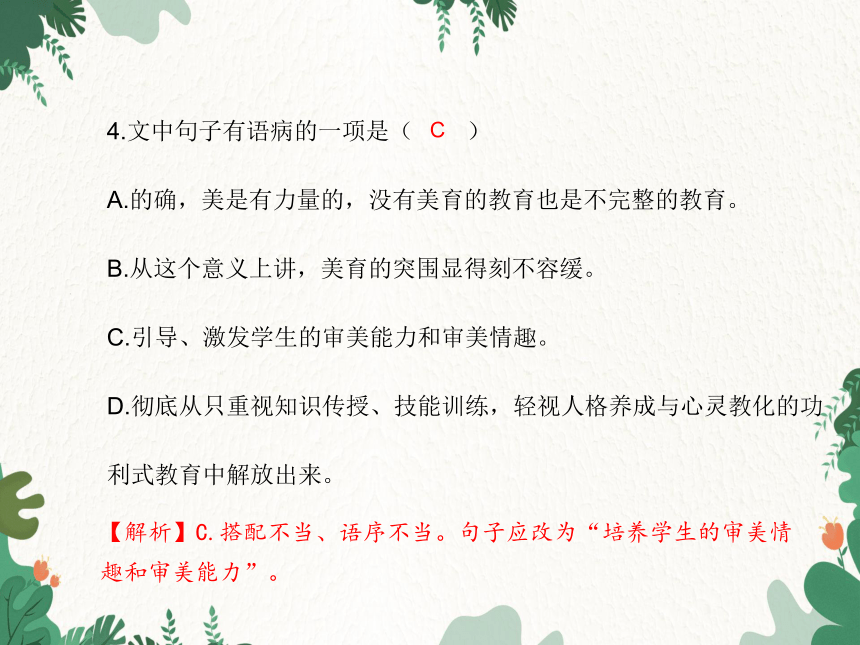

4.文中句子有语病的一项是( )

A.的确,美是有力量的,没有美育的教育也是不完整的教育。

B.从这个意义上讲,美育的突围显得刻不容缓。

C.引导、激发学生的审美能力和审美情趣。

D.彻底从只重视知识传授、技能训练,轻视人格养成与心灵教化的功利式教育中解放出来。

C

【解析】C.搭配不当、语序不当。句子应改为“培养学生的审美情趣和审美能力”。

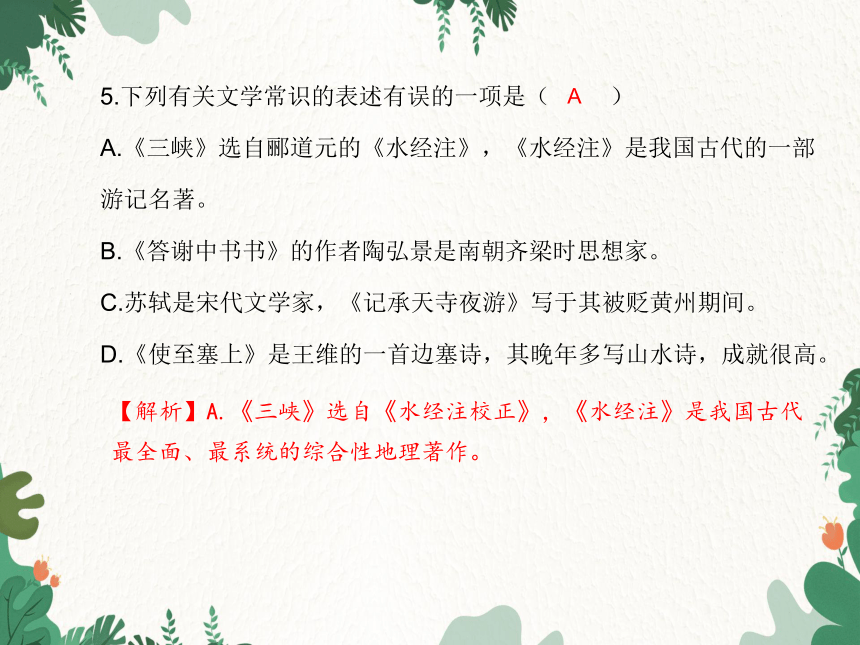

5.下列有关文学常识的表述有误的一项是( )

A.《三峡》选自郦道元的《水经注》,《水经注》是我国古代的一部游记名著。

B.《答谢中书书》的作者陶弘景是南朝齐梁时思想家。

C.苏轼是宋代文学家,《记承天寺夜游》写于其被贬黄州期间。

D.《使至塞上》是王维的一首边塞诗,其晚年多写山水诗,成就很高。

A

【解析】A.《三峡》选自《水经注校正》,《水经注》是我国古代最全面、最系统的综合性地理著作。

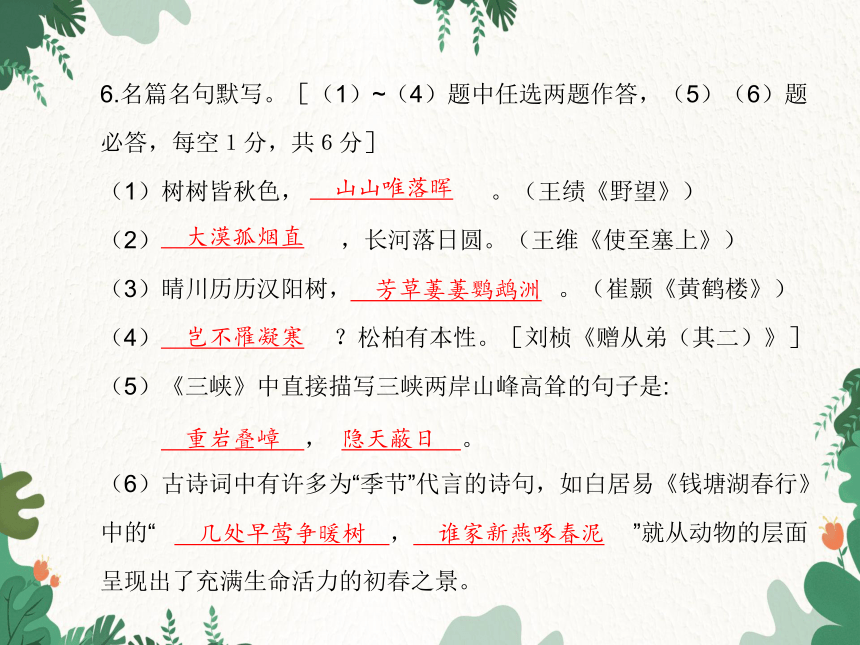

6.名篇名句默写。[(1)~(4)题中任选两题作答,(5)(6)题必答,每空1分,共6分]

(1)树树皆秋色, 。(王绩《野望》)

(2) ,长河落日圆。(王维《使至塞上》)

(3)晴川历历汉阳树, 。(崔颢《黄鹤楼》)

(4) ?松柏有本性。[刘桢《赠从弟(其二)》]

(5)《三峡》中直接描写三峡两岸山峰高耸的句子是:

(6)古诗词中有许多为“季节”代言的诗句,如白居易《钱塘湖春行》中的“ ”就从动物的层面呈现出了充满生命活力的初春之景。

山山唯落晖

大漠孤烟直

芳草萋萋鹦鹉洲

岂不罹凝寒

重岩叠嶂 , 隐天蔽日 。

几处早莺争暖树 , 谁家新燕啄春泥

二、综合性学习(7~11题,共12分)

(一)学习与探究。(4分)

近年来,“国潮”文创产品实用性、艺术性显著提升,品类也更加丰富。某班开展了以“国潮,有新意的文创”为主题的综合性学习活动,请你参与并完成7~8题。

材料一:“国潮”创作者把古老、丰富、深邃的传统文化,用人们易于理解、乐于接受的方式呈现。一个印有“飞天”形象的杯子、一段博物馆互动短视频,都能让人在不经意间感受诗意、受到熏陶。比如,敦煌研究院推出的丝巾、书签、茶杯等一系列文创产品,受到人们的青睐。

材料二:打卡文化地标、购买“国潮”文创,这样的消费方式成为越来越多人的选择。帆布袋、纪念戳、马克杯、书签、折扇、贴纸……走进西南联大蒙自分校纪念馆游客中心,一系列主题文创产品映入眼帘。

西南联大系列文创产品将妙趣横生的名言名句、联大标志性LOGO等元素,印制在日常生活中的常用物品上,既传播了西南联大精神文化,又兼顾了产品的使用和观赏价值,让历史文化“活”起来,让景区更具吸引力。

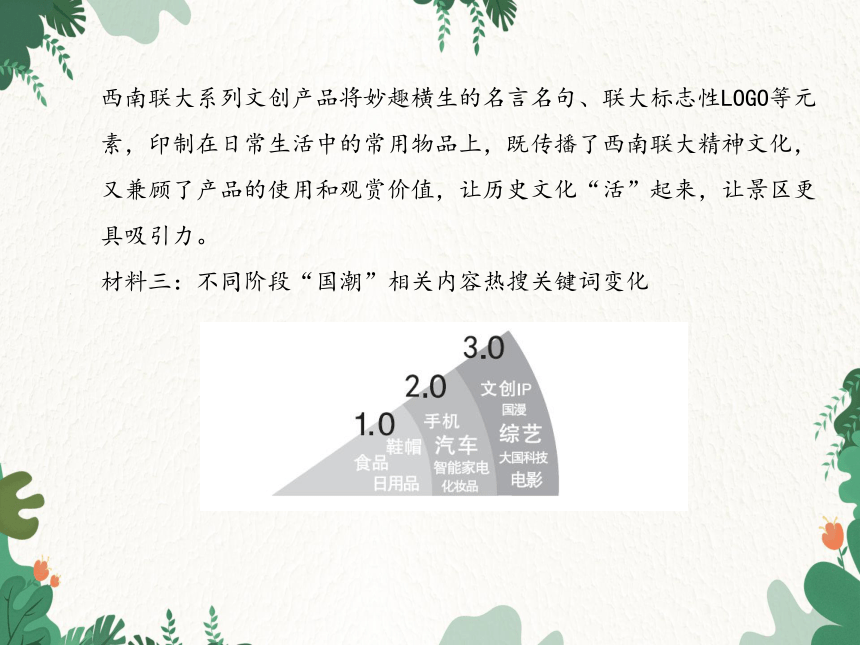

材料三:不同阶段“国潮”相关内容热搜关键词变化

7.结合材料一和材料二,从“国潮”创作者的角度谈谈如何创作出好的“国潮”文创产品。(2分)

①文创产品应将古老、丰富、深邃的传统文化,用人们易于理解、乐于接受的方式呈现;②文创产品要结合实际,有适合自身文化特色的创意和主题;③文创产品要兼顾精神文化、使用价值与观赏价值的有机统一;④文创产品要能让历史文化“活”起来,传播历史文化。(答出两点,言之有理即可)

8.请探究材料三的内容,简要写出你的结论。(2分)

示例:“国潮”的内涵在不断丰富,逐步从生活消费范畴扩展至文化、科技等领域。

(二)名著阅读。(4分)

9.阅读下面的名著选段,回答问题。

选段一:我在宁夏和甘肃所看到的红军部队,住在窑洞里、富有地主原来的马厩里、用泥土和木料草率建成的营房里、以前的官吏或驻军丢弃的场地和房子里。他们睡在硬炕上,甚至没有草垫,每人只有一条棉毯……

选段二:红军战士一个个站出来愿意冒生命危险,于是在报名的人中最后选了三十个人。他们身上背了毛瑟枪和手榴弹,马上就爬到沸腾的河流上去了,紧紧地抓住了铁索一步一抓地前进。红军机枪向敌军碉堡开火,子弹都飞迸在桥头堡上。敌军也以机枪回击,狙击手向着在河流上空摇晃地向他们慢慢爬行前进的红军射击。第一个战士中了弹,掉到了下面的急流中,接着又有第二个、第三个……

(有删改)

(1)以上选段出自纪实作品《红星照耀中国》,书名中的“红星”象征着 。(2分)

中国共产党及其领导的红色革命

(2)埃德加·斯诺看到的中国工农红军是一支怎样的队伍?结合以上选段简要概括。(2分)

示例:中国工农红军是一支甘于奉献、甘于吃苦、不怕牺牲的队伍。

(三)书法临写与鉴赏。(4分)

10.仔细观察下面的正楷字帖,从中挑选出八个不同的简体汉字,将它们临写在田字格中。(2分)

11.苏轼长于行书、楷书,其书法的特点是字迹娟秀,用墨丰腴,笔画舒展,笔法肉丰骨劲,跌宕自然,给人以“大海风涛之气”的艺术美感。下列三幅书法作品中属于苏轼作品的是 图。(2分)

乙

三、阅读(12~24题,共32分)

(一)阅读下面这首诗,完成12~13题。(4分)

渡荆门送别

李 白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

12.这首诗融情于景,抒发了作者怎样的思想感情?(2分)

抒发了作者对祖国壮丽山河的赞美以及对故乡的热爱和依依不舍之情。

13.请对“月下飞天镜,云生结海楼”这两句诗所呈现的画面加以描绘。(2分)

示例:月亮映入清澈的江水中,像从天上飞下来的一面明镜,皎洁明亮;天边云霞飘飞,如海市蜃楼般变幻多姿,让人陶醉。

(二)阅读下面的文言文,完成14~17题。(10分)

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(选自苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】余尝寓居惠州嘉祐寺,纵步松风亭下。足力疲乏,思欲就亭止息。望亭宇尚在木末①,意谓是如何得到?良久,忽曰:“此间有甚么歇不得处?”由是如挂钩之鱼,忽得解脱。若人悟此,虽兵阵相接,鼓声如雷霆,进则死敌②,退则死法③,当恁么④时也不妨熟歇。(选自苏轼《记游松风亭》,有删改)

【注释】①木末:树梢,这里形容位置高。②死敌:死于敌手。③死法:死于军法。④恁么:如此,这样。

14.解释下列句子中加点字词的意思。(2分)

(1)解衣欲睡 欲:

(2)欣然起行 欣然:

(3)但少闲人如吾两人者耳 但:

(4)余尝寓居惠州嘉祐寺 寓:

打算

高兴地

只是

寄居

15.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

考虑到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺寻找张怀民。

(2)由是如挂钩之鱼,忽得解脱。

于是这样就好像挂在鱼钩上的鱼,忽然得到了解脱。

16.请从用词的角度对下面的句子作简要赏析。(2分)

月色入户,欣然起行。

17.甲、乙两文分别是苏轼被贬黄州、惠州期间所作,虽然时间、地点不同,但所展露的胸怀却有共同之处,请将其写出来。(2分)

“入”字运用拟人的修辞手法,写月似乎也通人情,善解人意,知道人的寂寞,主动来与人为伴。

共同之处:乐观、旷达、洒脱,随遇而安,善于自我排遣。

【参考译文·乙】我曾经寄居在惠州的嘉祐寺,信步走到松风亭下。(途中)感到腿酸疲乏,想着要到亭子中停下来休息。(抬头)望向松风亭还在高处,心想(这么高),这样我如何能够到达(亭子休息)呢?(就这样想了)很久,忽然(对自己)说:“这里有什么不能休息的呢?”于是这样就好像挂在鱼钩上的鱼,忽然得到了解脱。如果人们都能领悟这个道理,即使马上就要上阵杀敌,战鼓声声像震雷,(想到)前进会死于敌手,逃跑会死于军法,在这样的时候不如(放下顾虑)很好地休息一番。

(三)阅读下面的文章,完成18~20题。(7分)

怎样学习国文

朱自清

①古人在文字里隐藏着他的灵魂,使旁人读了能够与他共感共鸣。我们现在读文言,能否从文字中体会古人的感情呢?这需要训练,需要用心,慢慢地去揣摩古人的心怀,然后才发现其中的奥蕴。

②文言文,大学生与中学生都不大喜欢读的,大半因为文言文中的词汇不容易了解,譬如文言文中的“吾谁欺”在白话文中是“我欺负哪一个”的意思。如果你不了解古代文法,也许会想到别的意义上去,然而只要多读它几遍,多体会一下,了解的程度就不同;所以“读”的功夫,我是以为非常重要的。

③我们之所以对于典籍冷淡,另一方面,是因为它里面的事实,与我们现在不同。电影汽车飞机等类,在古代书籍中就见不到。反之,古

代许多事物在我们现在也无从看到,譬如官制、礼节、服装等等,必须考据才能知道,这都阻碍我们阅读的兴趣。然而只要用心,是没有什么困难不可以克服的。而且我们阅读它,研究它,可以得到古代的学术思想,了解古代的生活状况,这便是中国人对中国历史认识的任务,你多读文言,多研究历史、典籍、古文,这阅读工作的本身就是值得尊重的!

④读文言最难的一步,是需要查字典,找考证,死记忆。有一种人图省事,对这步工作疏忽,囫囵吞枣地读下去,还自号“不求甚解”,这种态度太错误了。陶渊明的“好读书,不求甚解”的态度是因为学问已经很渊博了,隐居时才自称“不求甚解”的,这句话含着他的人生观,青年人是万万不能从表面去仿效的。

⑤碰见文言中不懂的词汇,必须自己去查字典,以求“甚解”。如文

言中的“驰骋文场”这成语,有一个人译到外国去是“人在书堆里跑马”的意思,这岂不是笑话吗?又如“巨壁”,原意是指拇指叫做巨擘。而它普通的意义是用来表扬“第一等”或“刮刮叫”等意义的赞语,这些地方就得留神,才不会出错。再举一例:“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”它在辞句上直接表示的意境已非常优美,但这首诗更说出另一种道理,它暗示人生,必须往高处走。所以我们读这首诗的时候,最要紧的是要懂得“言外之意”。又如下例:“铜炉在向往深山的矿苗,瓷壶在向往江边的陶泥……”这两句新诗,它的含义似乎更深了,有些人不解,但如果读了全文,便知道是非常容易明白的话。由此可见,诗里含着高尚的感情,要你多欣赏,多诵读,必能了解得更深刻。

⑥此外关于了解文章的组织,也是必须的,须得把每篇文章做大纲,

研究它怎样发展出来,中心在哪里,还要注意它表面的次序。这种功夫,须得从现在就养成习惯,训练这种精神。

⑦最后是关于写作方面,那你必须了解“创作”与“写作”的性质是不同的。自“五四运动”以后,许多人都希望成为一个作家,可是在今天,我们所能看见成功了的,出名的,确是寥寥无几。推究失败的原因,是到处滥用文学的感情和用语,时时借文字发泄情感,文学的成分太多了,不能恰到好处,反而失去文学真正的意义。

⑧来纠正我们这些坏习惯,必须从报章文体学习。新闻事业在今世突飞猛进,发展速度可以超乎其他文体之上,因为它是简洁而扼要的。这种文体,我希望大家能努力去学。

(本文是朱自清1944年在昆明中法中学的演讲词,有删改)

18.文章第①段和第③段中加点的“这”分别指什么?(2分)

第①段中加点的“这”指我们现在读文言时,能够从文字中体会古人的感情。第③段中加点的“这”指我们需要通过阅读、研究典籍来得到古代的学术思想,了解古代的生活状况。

19.作者认为应该怎样学习国文?请结合文章第④~⑧段的内容简要概括。(3分)

需要查字典、找考证、死记忆,以求“甚解”;要多欣赏、多诵读,理解“言外之意”;必须了解文章的组织;必须了解“创作”与“写作”的性质是不同的;要从报章文体学习写作。

20.文章第⑤段列举“驰骋文场”“巨壁”这两个人们易理解错误的例子,有什么作用?(2分)

运用举例论证,具体有力地论证了“碰见文言中不懂的词汇,必须自己去查字典,以求‘甚解’”的观点,使论证更加深刻、更有说服力。

(四)阅读下面的文章,完成21~24题。(11分)

晨曦里的莫高窟

李宝堂

①记得第一次到莫高窟,是在20世纪70年代初,我在甘肃师范大学学习的时候。从那以后,莫高窟成了我魂牵梦萦的地方,几十年间不分春夏秋冬,数十次到访。或参观洞窟,或临摹壁画,或现场写生,或学术交流,每次都有新的感悟和收获。

②在莫高窟,我瞻仰过雄伟壮观的弥勒大佛,临摹过美丽善良的九色鹿、慈眉善目的菩萨和神采飞扬的飞天,描绘过姿态万千的“反弹琵琶”,欣赏过张议潮统军出行收复河西的雄强之气……正是在这“东方民族之文艺渊海”,我寻到了中国美术的古老渊源,确立了“心随敦煌”的艺术追求。

③新中国成立后,在党和政府的关心支持下,经过几代人的精心保护和整理,莫高窟成为全世界瞩目、光彩熠熠的古代美术“博物馆”。作为甘肃的本土画家,我们有责任用画笔表达对于敦煌艺术的崇敬与理解。

④我们阅读了有关史料与书籍,领略了敦煌艺术的伟大与神奇,深为常书鸿、段文杰、樊锦诗先生的艺术人生和“夜夜敦煌入梦来”“一画入眼中,万事离心头”“我心归处是敦煌”的炽热情怀所感动。经过反复探讨,我们确定创作一幅以莫高窟为主体形象的绝版套色木刻版画。为增强现场体验,在动笔之前,我又一次走进莫高窟,感受金秋时节莫高日出的壮美。

⑤大约清晨七点钟,我在朋友的陪同下来到莫高窟,登上莫高窟对面的三危山。站在山顶,微风吹拂,山色朦胧。三危山巅有个牌坊叫南天门,由此俯瞰群山,逶迤连绵,莽莽苍苍,一派雄风。而鸣沙山和莫高窟则静静地沉浸在黎明的晨曦里。

⑥很快,天边泛起了红色,群山渐渐亮了起来。我知道太阳就要出来了,连忙来到正对莫高窟九层楼的宕泉河畔,在当年常书鸿先生写生过的地方,等待莫高日出的动人时刻。

⑦八点二十几分,太阳出来了,最先沐浴到阳光的是鸣沙山主峰。高峻厚重的山体,连绵起伏的沙丘,自然流畅的流沙线条,温暖厚重的赭红色彩和涌动着的大漠气息,在明亮的晨光里呈现出勃勃生机。这时,就像一块大幕缓缓拉开,阳光渐渐下移,刹那间照在了依崖而建的九层楼上。只见宏伟的九层楼渐次变得清晰,高耸的攒尖宝顶、错落的彩绘窟檐、挺拔的红色立柱和高深莫测的红门,在阳光下光彩熠熠,亮丽夺目。陡峭的崖壁和一个个洞窟也瞬间显现,凹凸有致,光影斑驳,如梦如幻。

⑧很快,阳光倾泻于莫高窟前繁茂蓊郁的树丛上,亮黄色的树叶在明媚的晨光里如金子般闪耀,飞鸟凭空翱翔,天地一片辉煌,呈现出史诗般壮丽的图景。

⑨看着眼前的美景,我激动地挥动画笔,记录下这醉人的绝美瞬间。

⑩回到兰州,带着激情,我和朋友投入了创作。我们商量后决定这样描绘:一位画家伫立在莫高窟前,画架已经支起,画布尚是空白,

他在起笔之际深情凝望九层楼,激情涌动,一切尽待挥洒。

画面上的人物形象不是很大,但姿态优美,非常醒目。和煦的阳光把九层楼、石窟、崖壁和秋树染得绚丽灿烂,人物与环境自然融合,形成优美的情调和意境。

经过半年多的紧张创作,作品终于完成了。展出后画界朋友评论,主题鲜明,形象生动,色彩强烈,具有较强的视觉冲击力和艺术感染力,使人在美的享受中产生无限遐想。

而对于我来说,这不仅仅是完成了一幅画作,更是把莫高窟的秋天、把敦煌之美,永远镌刻在了心中。

(选自《人民日报》2022年5月24日,有删改)

21.请根据文章内容,将下列表格填充完整。(3分)

“我”确立了“心随敦煌”的艺术追求(或:莫高窟成了“我”魂牵梦萦的地方)

文章脉络 “我”的情感态度

自从求学时期第一次到莫高窟至以后几十年间到访 ①

② “我”想用画笔表达对于敦煌艺术的崇敬与理解

回到兰州完成与莫高窟相关的画作 ③

作为本土画家又一次走进莫高窟(或:“我”又一次走进莫高窟欣赏晨曦里的莫高窟)

作“我”把莫高窟的秋天以及敦煌之美镌刻在心中(或:“我”通过创作作品表达对敦煌艺术的崇敬和理解)

22.请从修辞的角度赏析第⑧段中画线的句子。(2分)

示例一:运用比喻的修辞手法,把晨光里亮黄色的树叶比作闪耀的金子,生动形象地写出了树叶在阳光下光彩熠熠的情景,表达了作者的惊叹与喜爱之情。

示例二:运用比喻的修辞手法,把眼前的美景比作史诗般壮丽的图景,生动形象地写出了晨曦里莫高窟前的壮丽景象,表达了作者的惊叹与赞美之情。

23.文章以《晨曦里的莫高窟》为题有什么作用?说说你的看法。(3分)

“晨曦里的莫高窟”交代了文章内容或写作对象;“晨曦”一词表现特定情境下莫高窟独特的美,蕴含莫高窟在新的时代焕发出新的生命活力之意;“莫高窟”是文章的线索,也是作者感情的出发点。(意对即可)

24.文章结尾作者写道:“把敦煌之美,永远镌刻在了心中。”说说作者镌刻在心中的“美”指哪些?(3分)

①晨曦里莫高窟的风景之美;②莫高窟的洞窟、壁画等艺术之美;③为莫高窟的艺术传承做出贡献的情怀之美。

四、写作(40分)

25.请从下面的题目中任选一题完成写作。(40分)

题目一:请以《比看上去更有意思》为题,写一篇文章。

题目二:在旅途中,我们可以在心灵交流时品析生活原味,览读世间万象。

请以《_________纪行》为题,写一篇作文。

要求:

(1)若选题目一,请按要求作文。若选题目二,请先补全题目,然后写作。

(2)立意自定,文体自选(诗歌除外)。

(3)不得在文中泄露个人和学校信息。

(4)不少于600字。书写工整,字迹清楚。

第三单元检测卷

一、积累与运用(1~5题,每题2分,第6题6分,共16分)

阅读下面的语段,按要求完成1~4题。

中华之美,古来共谈。美的熏(xūn)陶无处不在。咿呀学语时,我们含混地吐出“小时不识月,呼作白玉盘”,这是我们对美最初的朦胧体验;学海泛舟时,我们高声诵读“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁”,让我们悄然感受到大自然的________。演绎(yì)教育之美。犹记得蔡元培先生曾大声疾呼:“美育是最重要、最基础的人生观教育。”(A)的确,美是有力量的,没有美育的教育也是不完整的教育。而美育正是以润物细无声的姿态,一直________着人们的精神家园。

________,(B)从这个意义上讲,美育的突围显得刻不容缓。我真诚地希望同学们能够懂得美的重要性,让智与美一起萌(méng)发,相得易彰,共同助力自己的成长;我真诚地祈愿家长与学校能够摒(píng)弃教育的功利心,保护好学生的想象力与创造力,(C)引导、激发学生的审美能力和审美情趣,________科学的美育思路与方法,(D)彻底从只重视知识传授、技能训练,轻视人格养成与心灵教化的功利式教育中解放出来。

1.文中注音不正确的一项是( )

A.熏(xūn) B.绎(yì) C.萌(méng) D.摒(píng)

D

【解析】D.摒(bìng)。

2.文中加点词语有错别字的一项是( )

A.朦胧 B.悄然 C.刻不容缓 D.相得易彰

D

【解析】D.相得益彰。

3.文中横线上依次填入的词语,最恰当的一项是( )

A.巧妙绝伦 滋润 不言而喻 探索

B.无与伦比 滋养 不言而喻 探索

C.巧妙绝伦 滋润 不屑置辩 探求

D.无与伦比 滋养 不屑置辩 探求

B

4.文中句子有语病的一项是( )

A.的确,美是有力量的,没有美育的教育也是不完整的教育。

B.从这个意义上讲,美育的突围显得刻不容缓。

C.引导、激发学生的审美能力和审美情趣。

D.彻底从只重视知识传授、技能训练,轻视人格养成与心灵教化的功利式教育中解放出来。

C

【解析】C.搭配不当、语序不当。句子应改为“培养学生的审美情趣和审美能力”。

5.下列有关文学常识的表述有误的一项是( )

A.《三峡》选自郦道元的《水经注》,《水经注》是我国古代的一部游记名著。

B.《答谢中书书》的作者陶弘景是南朝齐梁时思想家。

C.苏轼是宋代文学家,《记承天寺夜游》写于其被贬黄州期间。

D.《使至塞上》是王维的一首边塞诗,其晚年多写山水诗,成就很高。

A

【解析】A.《三峡》选自《水经注校正》,《水经注》是我国古代最全面、最系统的综合性地理著作。

6.名篇名句默写。[(1)~(4)题中任选两题作答,(5)(6)题必答,每空1分,共6分]

(1)树树皆秋色, 。(王绩《野望》)

(2) ,长河落日圆。(王维《使至塞上》)

(3)晴川历历汉阳树, 。(崔颢《黄鹤楼》)

(4) ?松柏有本性。[刘桢《赠从弟(其二)》]

(5)《三峡》中直接描写三峡两岸山峰高耸的句子是:

(6)古诗词中有许多为“季节”代言的诗句,如白居易《钱塘湖春行》中的“ ”就从动物的层面呈现出了充满生命活力的初春之景。

山山唯落晖

大漠孤烟直

芳草萋萋鹦鹉洲

岂不罹凝寒

重岩叠嶂 , 隐天蔽日 。

几处早莺争暖树 , 谁家新燕啄春泥

二、综合性学习(7~11题,共12分)

(一)学习与探究。(4分)

近年来,“国潮”文创产品实用性、艺术性显著提升,品类也更加丰富。某班开展了以“国潮,有新意的文创”为主题的综合性学习活动,请你参与并完成7~8题。

材料一:“国潮”创作者把古老、丰富、深邃的传统文化,用人们易于理解、乐于接受的方式呈现。一个印有“飞天”形象的杯子、一段博物馆互动短视频,都能让人在不经意间感受诗意、受到熏陶。比如,敦煌研究院推出的丝巾、书签、茶杯等一系列文创产品,受到人们的青睐。

材料二:打卡文化地标、购买“国潮”文创,这样的消费方式成为越来越多人的选择。帆布袋、纪念戳、马克杯、书签、折扇、贴纸……走进西南联大蒙自分校纪念馆游客中心,一系列主题文创产品映入眼帘。

西南联大系列文创产品将妙趣横生的名言名句、联大标志性LOGO等元素,印制在日常生活中的常用物品上,既传播了西南联大精神文化,又兼顾了产品的使用和观赏价值,让历史文化“活”起来,让景区更具吸引力。

材料三:不同阶段“国潮”相关内容热搜关键词变化

7.结合材料一和材料二,从“国潮”创作者的角度谈谈如何创作出好的“国潮”文创产品。(2分)

①文创产品应将古老、丰富、深邃的传统文化,用人们易于理解、乐于接受的方式呈现;②文创产品要结合实际,有适合自身文化特色的创意和主题;③文创产品要兼顾精神文化、使用价值与观赏价值的有机统一;④文创产品要能让历史文化“活”起来,传播历史文化。(答出两点,言之有理即可)

8.请探究材料三的内容,简要写出你的结论。(2分)

示例:“国潮”的内涵在不断丰富,逐步从生活消费范畴扩展至文化、科技等领域。

(二)名著阅读。(4分)

9.阅读下面的名著选段,回答问题。

选段一:我在宁夏和甘肃所看到的红军部队,住在窑洞里、富有地主原来的马厩里、用泥土和木料草率建成的营房里、以前的官吏或驻军丢弃的场地和房子里。他们睡在硬炕上,甚至没有草垫,每人只有一条棉毯……

选段二:红军战士一个个站出来愿意冒生命危险,于是在报名的人中最后选了三十个人。他们身上背了毛瑟枪和手榴弹,马上就爬到沸腾的河流上去了,紧紧地抓住了铁索一步一抓地前进。红军机枪向敌军碉堡开火,子弹都飞迸在桥头堡上。敌军也以机枪回击,狙击手向着在河流上空摇晃地向他们慢慢爬行前进的红军射击。第一个战士中了弹,掉到了下面的急流中,接着又有第二个、第三个……

(有删改)

(1)以上选段出自纪实作品《红星照耀中国》,书名中的“红星”象征着 。(2分)

中国共产党及其领导的红色革命

(2)埃德加·斯诺看到的中国工农红军是一支怎样的队伍?结合以上选段简要概括。(2分)

示例:中国工农红军是一支甘于奉献、甘于吃苦、不怕牺牲的队伍。

(三)书法临写与鉴赏。(4分)

10.仔细观察下面的正楷字帖,从中挑选出八个不同的简体汉字,将它们临写在田字格中。(2分)

11.苏轼长于行书、楷书,其书法的特点是字迹娟秀,用墨丰腴,笔画舒展,笔法肉丰骨劲,跌宕自然,给人以“大海风涛之气”的艺术美感。下列三幅书法作品中属于苏轼作品的是 图。(2分)

乙

三、阅读(12~24题,共32分)

(一)阅读下面这首诗,完成12~13题。(4分)

渡荆门送别

李 白

渡远荆门外,来从楚国游。

山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。

仍怜故乡水,万里送行舟。

12.这首诗融情于景,抒发了作者怎样的思想感情?(2分)

抒发了作者对祖国壮丽山河的赞美以及对故乡的热爱和依依不舍之情。

13.请对“月下飞天镜,云生结海楼”这两句诗所呈现的画面加以描绘。(2分)

示例:月亮映入清澈的江水中,像从天上飞下来的一面明镜,皎洁明亮;天边云霞飘飞,如海市蜃楼般变幻多姿,让人陶醉。

(二)阅读下面的文言文,完成14~17题。(10分)

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。(选自苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】余尝寓居惠州嘉祐寺,纵步松风亭下。足力疲乏,思欲就亭止息。望亭宇尚在木末①,意谓是如何得到?良久,忽曰:“此间有甚么歇不得处?”由是如挂钩之鱼,忽得解脱。若人悟此,虽兵阵相接,鼓声如雷霆,进则死敌②,退则死法③,当恁么④时也不妨熟歇。(选自苏轼《记游松风亭》,有删改)

【注释】①木末:树梢,这里形容位置高。②死敌:死于敌手。③死法:死于军法。④恁么:如此,这样。

14.解释下列句子中加点字词的意思。(2分)

(1)解衣欲睡 欲:

(2)欣然起行 欣然:

(3)但少闲人如吾两人者耳 但:

(4)余尝寓居惠州嘉祐寺 寓:

打算

高兴地

只是

寄居

15.用现代汉语翻译下列句子。(4分)

(1)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

考虑到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺寻找张怀民。

(2)由是如挂钩之鱼,忽得解脱。

于是这样就好像挂在鱼钩上的鱼,忽然得到了解脱。

16.请从用词的角度对下面的句子作简要赏析。(2分)

月色入户,欣然起行。

17.甲、乙两文分别是苏轼被贬黄州、惠州期间所作,虽然时间、地点不同,但所展露的胸怀却有共同之处,请将其写出来。(2分)

“入”字运用拟人的修辞手法,写月似乎也通人情,善解人意,知道人的寂寞,主动来与人为伴。

共同之处:乐观、旷达、洒脱,随遇而安,善于自我排遣。

【参考译文·乙】我曾经寄居在惠州的嘉祐寺,信步走到松风亭下。(途中)感到腿酸疲乏,想着要到亭子中停下来休息。(抬头)望向松风亭还在高处,心想(这么高),这样我如何能够到达(亭子休息)呢?(就这样想了)很久,忽然(对自己)说:“这里有什么不能休息的呢?”于是这样就好像挂在鱼钩上的鱼,忽然得到了解脱。如果人们都能领悟这个道理,即使马上就要上阵杀敌,战鼓声声像震雷,(想到)前进会死于敌手,逃跑会死于军法,在这样的时候不如(放下顾虑)很好地休息一番。

(三)阅读下面的文章,完成18~20题。(7分)

怎样学习国文

朱自清

①古人在文字里隐藏着他的灵魂,使旁人读了能够与他共感共鸣。我们现在读文言,能否从文字中体会古人的感情呢?这需要训练,需要用心,慢慢地去揣摩古人的心怀,然后才发现其中的奥蕴。

②文言文,大学生与中学生都不大喜欢读的,大半因为文言文中的词汇不容易了解,譬如文言文中的“吾谁欺”在白话文中是“我欺负哪一个”的意思。如果你不了解古代文法,也许会想到别的意义上去,然而只要多读它几遍,多体会一下,了解的程度就不同;所以“读”的功夫,我是以为非常重要的。

③我们之所以对于典籍冷淡,另一方面,是因为它里面的事实,与我们现在不同。电影汽车飞机等类,在古代书籍中就见不到。反之,古

代许多事物在我们现在也无从看到,譬如官制、礼节、服装等等,必须考据才能知道,这都阻碍我们阅读的兴趣。然而只要用心,是没有什么困难不可以克服的。而且我们阅读它,研究它,可以得到古代的学术思想,了解古代的生活状况,这便是中国人对中国历史认识的任务,你多读文言,多研究历史、典籍、古文,这阅读工作的本身就是值得尊重的!

④读文言最难的一步,是需要查字典,找考证,死记忆。有一种人图省事,对这步工作疏忽,囫囵吞枣地读下去,还自号“不求甚解”,这种态度太错误了。陶渊明的“好读书,不求甚解”的态度是因为学问已经很渊博了,隐居时才自称“不求甚解”的,这句话含着他的人生观,青年人是万万不能从表面去仿效的。

⑤碰见文言中不懂的词汇,必须自己去查字典,以求“甚解”。如文

言中的“驰骋文场”这成语,有一个人译到外国去是“人在书堆里跑马”的意思,这岂不是笑话吗?又如“巨壁”,原意是指拇指叫做巨擘。而它普通的意义是用来表扬“第一等”或“刮刮叫”等意义的赞语,这些地方就得留神,才不会出错。再举一例:“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”它在辞句上直接表示的意境已非常优美,但这首诗更说出另一种道理,它暗示人生,必须往高处走。所以我们读这首诗的时候,最要紧的是要懂得“言外之意”。又如下例:“铜炉在向往深山的矿苗,瓷壶在向往江边的陶泥……”这两句新诗,它的含义似乎更深了,有些人不解,但如果读了全文,便知道是非常容易明白的话。由此可见,诗里含着高尚的感情,要你多欣赏,多诵读,必能了解得更深刻。

⑥此外关于了解文章的组织,也是必须的,须得把每篇文章做大纲,

研究它怎样发展出来,中心在哪里,还要注意它表面的次序。这种功夫,须得从现在就养成习惯,训练这种精神。

⑦最后是关于写作方面,那你必须了解“创作”与“写作”的性质是不同的。自“五四运动”以后,许多人都希望成为一个作家,可是在今天,我们所能看见成功了的,出名的,确是寥寥无几。推究失败的原因,是到处滥用文学的感情和用语,时时借文字发泄情感,文学的成分太多了,不能恰到好处,反而失去文学真正的意义。

⑧来纠正我们这些坏习惯,必须从报章文体学习。新闻事业在今世突飞猛进,发展速度可以超乎其他文体之上,因为它是简洁而扼要的。这种文体,我希望大家能努力去学。

(本文是朱自清1944年在昆明中法中学的演讲词,有删改)

18.文章第①段和第③段中加点的“这”分别指什么?(2分)

第①段中加点的“这”指我们现在读文言时,能够从文字中体会古人的感情。第③段中加点的“这”指我们需要通过阅读、研究典籍来得到古代的学术思想,了解古代的生活状况。

19.作者认为应该怎样学习国文?请结合文章第④~⑧段的内容简要概括。(3分)

需要查字典、找考证、死记忆,以求“甚解”;要多欣赏、多诵读,理解“言外之意”;必须了解文章的组织;必须了解“创作”与“写作”的性质是不同的;要从报章文体学习写作。

20.文章第⑤段列举“驰骋文场”“巨壁”这两个人们易理解错误的例子,有什么作用?(2分)

运用举例论证,具体有力地论证了“碰见文言中不懂的词汇,必须自己去查字典,以求‘甚解’”的观点,使论证更加深刻、更有说服力。

(四)阅读下面的文章,完成21~24题。(11分)

晨曦里的莫高窟

李宝堂

①记得第一次到莫高窟,是在20世纪70年代初,我在甘肃师范大学学习的时候。从那以后,莫高窟成了我魂牵梦萦的地方,几十年间不分春夏秋冬,数十次到访。或参观洞窟,或临摹壁画,或现场写生,或学术交流,每次都有新的感悟和收获。

②在莫高窟,我瞻仰过雄伟壮观的弥勒大佛,临摹过美丽善良的九色鹿、慈眉善目的菩萨和神采飞扬的飞天,描绘过姿态万千的“反弹琵琶”,欣赏过张议潮统军出行收复河西的雄强之气……正是在这“东方民族之文艺渊海”,我寻到了中国美术的古老渊源,确立了“心随敦煌”的艺术追求。

③新中国成立后,在党和政府的关心支持下,经过几代人的精心保护和整理,莫高窟成为全世界瞩目、光彩熠熠的古代美术“博物馆”。作为甘肃的本土画家,我们有责任用画笔表达对于敦煌艺术的崇敬与理解。

④我们阅读了有关史料与书籍,领略了敦煌艺术的伟大与神奇,深为常书鸿、段文杰、樊锦诗先生的艺术人生和“夜夜敦煌入梦来”“一画入眼中,万事离心头”“我心归处是敦煌”的炽热情怀所感动。经过反复探讨,我们确定创作一幅以莫高窟为主体形象的绝版套色木刻版画。为增强现场体验,在动笔之前,我又一次走进莫高窟,感受金秋时节莫高日出的壮美。

⑤大约清晨七点钟,我在朋友的陪同下来到莫高窟,登上莫高窟对面的三危山。站在山顶,微风吹拂,山色朦胧。三危山巅有个牌坊叫南天门,由此俯瞰群山,逶迤连绵,莽莽苍苍,一派雄风。而鸣沙山和莫高窟则静静地沉浸在黎明的晨曦里。

⑥很快,天边泛起了红色,群山渐渐亮了起来。我知道太阳就要出来了,连忙来到正对莫高窟九层楼的宕泉河畔,在当年常书鸿先生写生过的地方,等待莫高日出的动人时刻。

⑦八点二十几分,太阳出来了,最先沐浴到阳光的是鸣沙山主峰。高峻厚重的山体,连绵起伏的沙丘,自然流畅的流沙线条,温暖厚重的赭红色彩和涌动着的大漠气息,在明亮的晨光里呈现出勃勃生机。这时,就像一块大幕缓缓拉开,阳光渐渐下移,刹那间照在了依崖而建的九层楼上。只见宏伟的九层楼渐次变得清晰,高耸的攒尖宝顶、错落的彩绘窟檐、挺拔的红色立柱和高深莫测的红门,在阳光下光彩熠熠,亮丽夺目。陡峭的崖壁和一个个洞窟也瞬间显现,凹凸有致,光影斑驳,如梦如幻。

⑧很快,阳光倾泻于莫高窟前繁茂蓊郁的树丛上,亮黄色的树叶在明媚的晨光里如金子般闪耀,飞鸟凭空翱翔,天地一片辉煌,呈现出史诗般壮丽的图景。

⑨看着眼前的美景,我激动地挥动画笔,记录下这醉人的绝美瞬间。

⑩回到兰州,带着激情,我和朋友投入了创作。我们商量后决定这样描绘:一位画家伫立在莫高窟前,画架已经支起,画布尚是空白,

他在起笔之际深情凝望九层楼,激情涌动,一切尽待挥洒。

画面上的人物形象不是很大,但姿态优美,非常醒目。和煦的阳光把九层楼、石窟、崖壁和秋树染得绚丽灿烂,人物与环境自然融合,形成优美的情调和意境。

经过半年多的紧张创作,作品终于完成了。展出后画界朋友评论,主题鲜明,形象生动,色彩强烈,具有较强的视觉冲击力和艺术感染力,使人在美的享受中产生无限遐想。

而对于我来说,这不仅仅是完成了一幅画作,更是把莫高窟的秋天、把敦煌之美,永远镌刻在了心中。

(选自《人民日报》2022年5月24日,有删改)

21.请根据文章内容,将下列表格填充完整。(3分)

“我”确立了“心随敦煌”的艺术追求(或:莫高窟成了“我”魂牵梦萦的地方)

文章脉络 “我”的情感态度

自从求学时期第一次到莫高窟至以后几十年间到访 ①

② “我”想用画笔表达对于敦煌艺术的崇敬与理解

回到兰州完成与莫高窟相关的画作 ③

作为本土画家又一次走进莫高窟(或:“我”又一次走进莫高窟欣赏晨曦里的莫高窟)

作“我”把莫高窟的秋天以及敦煌之美镌刻在心中(或:“我”通过创作作品表达对敦煌艺术的崇敬和理解)

22.请从修辞的角度赏析第⑧段中画线的句子。(2分)

示例一:运用比喻的修辞手法,把晨光里亮黄色的树叶比作闪耀的金子,生动形象地写出了树叶在阳光下光彩熠熠的情景,表达了作者的惊叹与喜爱之情。

示例二:运用比喻的修辞手法,把眼前的美景比作史诗般壮丽的图景,生动形象地写出了晨曦里莫高窟前的壮丽景象,表达了作者的惊叹与赞美之情。

23.文章以《晨曦里的莫高窟》为题有什么作用?说说你的看法。(3分)

“晨曦里的莫高窟”交代了文章内容或写作对象;“晨曦”一词表现特定情境下莫高窟独特的美,蕴含莫高窟在新的时代焕发出新的生命活力之意;“莫高窟”是文章的线索,也是作者感情的出发点。(意对即可)

24.文章结尾作者写道:“把敦煌之美,永远镌刻在了心中。”说说作者镌刻在心中的“美”指哪些?(3分)

①晨曦里莫高窟的风景之美;②莫高窟的洞窟、壁画等艺术之美;③为莫高窟的艺术传承做出贡献的情怀之美。

四、写作(40分)

25.请从下面的题目中任选一题完成写作。(40分)

题目一:请以《比看上去更有意思》为题,写一篇文章。

题目二:在旅途中,我们可以在心灵交流时品析生活原味,览读世间万象。

请以《_________纪行》为题,写一篇作文。

要求:

(1)若选题目一,请按要求作文。若选题目二,请先补全题目,然后写作。

(2)立意自定,文体自选(诗歌除外)。

(3)不得在文中泄露个人和学校信息。

(4)不少于600字。书写工整,字迹清楚。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读