第13课唐诗五首(课堂10分钟)同步素养提升卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第13课唐诗五首(课堂10分钟)同步素养提升卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 69.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-07 15:14:52 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第13课 唐诗五首(课堂10分钟)同步素养提升卷

一、选择题

1.下面对诗词的理解,不恰当的一项是( )

使至塞上

王维

单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

A.首联用“属国”借指作者的使者身份,“单车欲问边”写作者轻车简从,要前往边境慰问将士。

B.颔联诗人以“征蓬”“归雁”自比,抒写了诗人漂泊无定的内心感受和被排挤出朝廷的抑郁。

C.颈联“诗中有画”,把作者的孤寂情绪巧妙地融化在广阔的自然景象描绘中,再次表现出心中的抑郁悲凉。

D.尾联诗人的情绪已经高涨起来,似为前线的大捷而欢欣鼓舞,个人失意的情绪已消散。

2.阅读下面一首诗,选出赏析有误的一项( )

野望

王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

A.首联“望”字点题,“徙倚”即徘徊,写出了诗人内心的苦闷和矛盾。“欲何依”表现出诗人想在政治上有所作为,却始终不得志的迷茫和失意情绪。

B.颔联写景,描写了残阳尽染的萧败秋景,寄寓了诗人孤独落寞的情怀。

C.颈联写人,描写了农人劳作晚归的场景,表现了诗人无限悲悯的的济世情怀。

D.尾联表明了诗人在现实当中难觅知音,只好追怀古代的高士贤人。

3.阅读下面的诗歌,选出鉴赏有误的一项( )

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

A.这首诗从楼名之由来写起,描写诗人登临黄鹤楼的见闻感受,是吊古怀乡的佳作。

B.颔联描绘了黄鹤楼的远景,表现了此楼耸入天际、白云缭绕的壮观。

C.“历历”“萋萋”两个叠词描写出汉阳城清晰可见的树木、鹦鹉洲上长势茂盛的芳草,描绘了一个空明、悠远的画面,为表达诗人的喜悦之情做了铺垫。

D.诗作以一“愁”收篇,准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情,同时与首联相照应,表达了缠绵的乡愁。

4.下列对《渡荆门送别》一诗的赏析,不恰当的一项是( )

渡荆门送别

李白

渡远荆门外,来从楚国游。山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。仍怜故乡水,万里送行舟。

A.首联紧扣诗题写诗人乘舟来到遥远的荆门外,将到楚地游览,交代了此行的地点和事由。

B.颔联中,“随”字将群山与平野位置的逐渐变换、推移,生动地展现出来,给人以空间的流动感。“入”字,写出江水流向远方,水天相接的开阔境界。

C.颈联描摹江上美景,富有画面感:朗月映照下江水澄净明澈,黄昏天边云霞飘飞,犹如海市蜃楼,变幻多姿,让人陶醉。

D.尾联直抒胸臆,写故乡之水不远万里送自己行舟远游,表达了自己尽快到达楚地的急切心情。

5.下列对古诗的理解和分析,不正确的一项是( )

钱塘湖春行

白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

A.这首诗是唐代诗人白居易所写的描绘西湖早春明媚春光的七言律诗。

B.诗人紧扣“早春”这个时节,准确抓住景物特征,运用富有表现力的语言加以描绘,形象鲜活,色彩鲜明。

C.诗的颈联以“渐欲”和“才能”两词,表现出百花的纷繁、野草的茂盛。

D.诗的尾联中,“最爱湖东行不足”既点明诗人行踪,又表明游兴未尽,有“含不尽之意,见于言外”的效果。

二、填空题

6.《黄鹤楼》的作者是___________,___________代诗人。

7.填空。

(1)《使至塞上》是唐代诗人______的作品。他与_______合称“王孟”,是唐代______诗派的代表人物。

(2)《渡荆门送别》是唐代______主义诗人______所作,他被称为“______”

(3)白居易是唐代伟大的现实主义诗人,字乐天,晚年号______,人称“______”,他的诗收录在《______》里。

三、情景默写

8.根据语意,写出相关的句子。

(1)《野望》中写在“薄暮”中诗人所见景物的诗句是“______________________,______________________。______________________,______________________”。

(2)崔颢在黄鹤楼上远眺,见到了草木明丽之景,抒发了“_____________________?________________________”的漂泊异乡的伤感和思念故乡的情怀。

(3)王维在《使至塞上》一诗中,用写景来交代行踪,用比喻来暗示内心抑郁、飘零之感的语句是“_____________________,____________________”。

(4)王维的《使至塞上》以传神的笔墨,刻画奇特壮美的沙漠景象的句子是“____________________,_____________________”。

(5)《渡荆门送别》中,描写渡过荆门进入楚地的壮阔景色的句子是“____________________,_____________________”。

(6)白居易《钱塘湖春行》中,“_____________________,_____________________”描绘了一幅花儿渐放,草儿初长的早春花草图。

四、综合性学习

9.(汉川一模)综合性学习。材料一:《中国诗词大会》徽标(右)

材料二:《中国诗词大会》以“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”为主旨,通过演播室比赛的形式,重温经典诗词。节目中所有诗词题目几乎全部出自中小学课本,涵盖豪放、婉约、田园、边塞、咏物、咏怀、咏史等各个类别,聚焦忠孝、仁义、爱国等中华优秀传统文化主题。

材料三:《中国诗词大会》一方面运用舞蹈、动画、音乐等视听技术手段,对演播室进行360度意境营造,让诗词在演播室中“活”起来;另一方面精心设计嘉宾解读环节,让“冷”知识在“热”背景中复活。

(1)结合材料,解释下列词语的含义。

“活”: ( )

“热”: ( )

(2)马腾同学想编辑一个诗集《金戈铁马——唐代经典边塞诗赏析》作为初中生活的特别纪念,请你从下列作品中推荐合适的篇目( )(至少四首,填写序号即可)

A.崔颢《黄鹤楼》 B.岑参《逢入京使》

C. 杜牧《泊秦淮》 D.王翰《凉州词》

E. 杜甫《石壕吏》 F. 王维《使至塞上》

G.王昌龄《出塞》 H. 李贺《雁门太守行》

I. 杨炯《从军行》 J.夏完淳《别云间》

(3)《中国诗词大会》播出以后,网友对其徽标赞声一片。请你说说徽标设计的妙处。( )

五、诗歌鉴赏

10.阅读下面这首诗,然后回答问题。

渡荆门送别

李白

渡远荆门外,来从楚国游。山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。仍怜故乡水,万里送行舟。

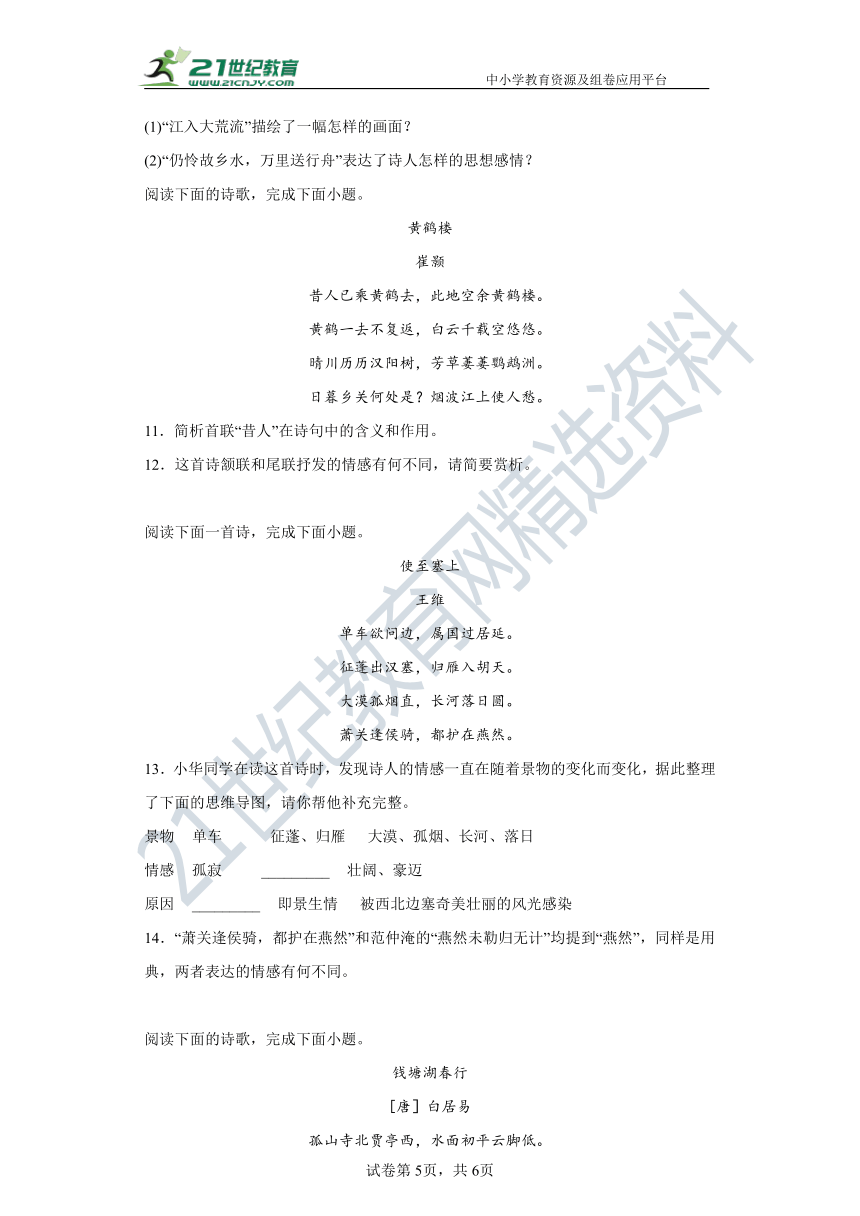

(1)“江入大荒流”描绘了一幅怎样的画面?

(2)“仍怜故乡水,万里送行舟”表达了诗人怎样的思想感情?

阅读下面的诗歌,完成下面小题。

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

11.简析首联“昔人”在诗句中的含义和作用。

12.这首诗颔联和尾联抒发的情感有何不同,请简要赏析。

阅读下面一首诗,完成下面小题。

使至塞上

王维

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢侯骑,都护在燕然。

13.小华同学在读这首诗时,发现诗人的情感一直在随着景物的变化而变化,据此整理了下面的思维导图,请你帮他补充完整。

景物 单车 征蓬、归雁 大漠、孤烟、长河、落日

情感 孤寂 _________ 壮阔、豪迈

原因 _________ 即景生情 被西北边塞奇美壮丽的风光感染

14.“萧关逢侯骑,都护在燕然”和范仲淹的“燕然未勒归无计”均提到“燕然”,同样是用典,两者表达的情感有何不同。

阅读下面的诗歌,完成下面小题。

钱塘湖春行

[唐]白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

15.妹妹不知道律诗怎么辨别,请你运用你的知识积累以上面这首诗为例向妹妹解释一下。

16.小娟作为一名电影爱好者,决定要把这首诗拍成一个小短片,请你为短片中花草报春场景的布置和演绎向小娟提出建议。(场景、氛围、情感)

阅读《野望》,完成下面小题。

野望

王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

17.依据你对这首诗的理解,在下面横线处填写恰当的内容。

诗歌首联交代了时间“_____”和地点“东皋”,此时此地的诗人满腹心事,无可诉说。尾联呼应首联,以“相顾无相识”的处境,表达_____的心境。

18.元末明初文学家宋濂认为“诗缘情而托物”,即诗歌借助景物来寄托情感。请你从《野望》的颔联和颈联中任选一联,简要分析诗人是如何缘情托物的。

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】本题考查对诗歌内容的理解分析。

C.“再次表现出心中的抑郁悲凉”有误,显露出豁达的情怀;

故选C。

2.C

【详解】本题考查赏析。

C.“表现了诗人无限悲悯的的济世情怀”错误,颈联,写傍晚时分人的活动,从反面衬托诗人的郁闷孤单的心境。诗人给我们描绘了一幅乡野之人放牧归来的动态场景。放牛的牧童唱着山歌,欢快的赶着牛儿返回家中,猎人骑着骏马,大声吆喝着,带着猎物满意而归,多么安逸的场景,多么令人陶醉的画面啊。但是这些热闹是他们的,诗人什么也没有,有的只是寂寞和孤寂。并没有“无限悲悯的的济世情怀”;

故选C。

3.C

【详解】本题考查诗歌内容的理解与分析。

C.“为喜悦之情做铺垫”表述错误,“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。”两句笔锋一转,由写传说中的仙人、黄鹤及黄鹤楼,转而写诗人眼前登黄鹤楼所见,由写虚幻的传说转为实写眼前的所见景物,晴空里,隔水相望的汉阳城清晰可见的树木,鹦鹉洲上长势茂盛的芳草,描绘了一个空明、悠远的画面,为引发诗人的乡愁设置了铺垫。

故选C。

4.D

【详解】本题考查诗句鉴赏。

D. “直抒胸臆”“表达了自己尽快到达楚地的急切心情”表述有误,这一句运用了拟人的修辞手法,将故乡水拟人化,借写故乡水有情,不远万里,依恋不舍送“我”远别故乡,委婉含蓄地表达了诗人离开故乡时依依不舍,思念故乡的感情;

故选D。

5.C

【详解】本题考查诗歌赏析。

C.理解和分析不正确。颈联“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”意思是:野花竞相开放就要让人眼花缭乱,春草还没有长高才刚刚没过马蹄。“渐欲”和“才能”两词,表现的是百花将开未开,野草还未盛,将会是一片繁花似锦、野草茂盛的情景,而非“表现出百花的纷繁、野草的茂盛”。

故选C。

6. 崔颢 唐

【详解】《黄鹤楼》是唐代诗人崔颢创作的一首七言律诗。此诗描写了在黄鹤楼上远眺的美好景色,是一首吊古怀乡之佳作。这首诗首联巧用典故由仙人乘鹤归去引出黄鹤楼;颔联紧承首联,说自从仙人离去,黄鹤楼已经历经千百年之久;颈联诗意一转,进入景物描写,写晴日在黄鹤楼所见之景;尾联以写烟波江上日暮怀归之情作结,使诗意重归于开头那种渺茫不可见的境界。

7. (1)王维 孟浩然 山水田园 (2)浪漫 李白 诗仙 (3)香山居士 诗魔 白氏长庆集

【详解】考查文学常识的理解。文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。(1)王维,唐朝著名诗人、画家,字摩诘,号摩诘居士。他与孟浩然合称“王孟”,是唐代山水田园诗派的代表人物。(2)李白,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”。是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。(3)白居易(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,祖籍太原,到其曾祖父时迁居下邽,生于河南新郑。是唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。白居易与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。官至翰林学士、左赞善大夫。公元846年,白居易在洛阳逝世,葬于香山。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等。

8. 树树皆秋色 山山唯落晖 牧人驱犊返 猎马带禽归 日暮乡关何处是 烟波江上使人愁 征蓬出汉塞 归雁入胡天 大漠孤烟直 长河落日圆 山随平野尽 江入大荒流 乱花渐欲迷人眼 浅草才能没马蹄

【详解】“唯、晖、驱、犊、禽、暮、蓬、雁、圆、渐、蹄”是易错字,注意正确书写。

9. 生动,指传统诗词在声光电的背景中变得生动起来。 指多元的呈现方式。 B、D、F、G、H、I 示例:图标的上半部分为极具中国元素的弯月和彩云,下半部分为极具书法特点的“中国诗词大会”六个字。其中,“中”字作了变形处理,让我们似乎看见飘逸的诗仙李白在对月饮酒或伟大的词人苏轼在望月思亲,给人一种浓郁的诗意感。

【详解】(1)要求结合材料解读汉字,结合材料二《中国诗词大会》一方面运用舞蹈、动画、音乐等视听技术手段,对演播室进行360度意境营造,让诗词在演播室中“活”起来,这里的“活”是指借助声光电的背景变得生动起来。(2)“热”是热度,古诗词是古老文化的积淀,《中国诗词大会》使古诗词又焕发了生机。(3)徽标不是一般的图标,往往高度凝练,蕴含着丰富的寓意。做此题时,需要细致观察,读懂标志的整体构思,然后用说明性的语言和按照一定的说明顺序对构成要素、含义和造型特点进行介绍即可。

点睛:图文转换试题。解答此题首先要弄清题目要求,其次是要结合要求审懂图意,最后是用通顺的语句表达出图意。

10.(1)江水仿佛流入辽远无际的原野,描绘出了一幅气势磅礴/视野辽阔/境界高远的万里长江图。

(2)故乡的水好,深情地把我的船送到万里之外,不忍分别,表达了诗人对故乡的依恋(思念)之情。

【详解】(1)本题考查学生描绘诗歌画面的能力。用自己的话描述某句诗中的画面,一定要在正确理解诗句意思的基础上,适当添加自己合理的想象与联想,用生动的语言描述画面即可。句意是:江水滔滔奔涌,流入广袤荒原。据此,展开合理的想象描写江水流入辽阔原野的景象来作答即可。

示例:从荆门远远望去,江水仿佛流入了辽阔的原野,显得天空辽阔,境界高远。

(2)本题考查诗歌情感分析。

“仍怜故乡水,万里送行舟”,意思是我还是怜爱故乡的水,流过万里送我远行。这一句运用了拟人的修辞手法,将故乡水拟人化,借写故乡水有情,不远万里,依恋不舍送我远别故乡。诗人不说自己思念故乡,而说故乡之水恋恋不舍地一路送我远行,怀着深情厚意,万里送行舟,从对面写来,越发显出自己思乡深情。

11.昔人指传说中骑鹤飞去的仙人。诗人引用传说,为诗歌增加神秘烂漫的色彩,为下文抒情做铺垫。 12.颔联借景抒情,借“黄鹤”“白云”等意象抒发了诗人吊古伤今,世事苍茫的无限惆怅;尾联直抒胸臆,抒发了诗人强烈的思乡之情。

【解析】11.考查对诗歌重点词语含义及作用的理解。昔人:指传说中的骑鹤飞去的仙人。诗歌从神话传说落笔,遥想“昔人”已乘鹤而去,既写出了黄鹤楼的历史悠久,又增添了黄鹤楼的神异色彩。诗人满怀对黄鹤楼的美好憧憬慕名前来,可仙人驾鹤杳无踪迹,物是人非、鹤去楼空,抒发了诗人岁月难再、世事茫然的空幻感,也为下文写乡关难归的无限愁思铺垫。

12.考查体会诗句表达情感的不同。

颔联“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”,写由黄鹤楼生发的联想,江天相接的自然画面因白云的衬托愈显宏丽阔大,受此景象的感染,诗人的心境渐渐开朗,胸中的情思也随之插上了纵横驰骋的翅膀:黄鹤楼久远的历史和美丽的传说一幕幕在眼前回放,但终归物是人非、鹤去楼空。借景抒情,吊古怀乡,仰望天空,千载以来只有悠悠飘荡的白云,抒发了物是人非、世事苍茫的感慨,给人一种孤寂惆怅之感。

尾联“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”,太阳落山,黑夜来临,鸟要归巢,船要归航,游子要归乡,然而天下游子的故乡又在何处呢?江上的雾霭一片迷蒙,眼底也生出的浓浓迷雾,那是一种隐隐的泪花和心系天下苍生的广义乡愁,问乡乡不语,思乡不见乡。面对此情此景,谁人不生乡愁也无由。“日暮乡关何处是”直抒胸臆,表达诗人对故乡深深的思念之情。

13. 抑郁、激愤 形单影只,被排挤出朝廷 14.王维诗借用东汉窦宪“勒石记功”的典故,暗示前方战事已胜,表达诗人对都护及边关将士们的赞扬和自豪之情;范仲淹诗借用东汉窦宪“勒石记功”的典故,含蓄委婉地表达了将士们渴望建功立业又思乡怀家的情感。

【解析】13.本题考查对诗歌内容和情感的理解。

解答此题时,首先要了解这首诗的写作背景。当时的王维名义上是出使边关,实际上是被排挤出朝廷,所以他选择了一系列特殊意象来表达幽微难言的内心情感,故“单车”可见他形单影只的情形,内心的孤独寂寞油然而生;“征蓬”是飘飞的蓬草,这里是诗人自况;“归雁”指雁北归旧巢育雏,是得其所,而诗人却要远离家乡,飘零之感、抑郁愤懑之情填满胸中;但是他的这一情感并没有持续太久,当他看到大漠雄奇壮阔的美景时,顿时被打动。又遇到前线的斥候,得知边关将士们卫国戍边不辞死,捷报指日可待,内心的自豪感油然而生。据此可作答。

14.本题考查诗歌情感对比分析。

同样是用典,王维和范仲淹表现的情感大不相同。“萧关逢候骑,都护在燕然”意思是到了边塞,却没有遇到将官,侦察兵告诉使臣:首将正在燕然前线。结合全诗不难发现,王维借助典故暗示战争已然胜利,都护已在前线,表达的是对都护和边关将士们的赞扬和自豪之情;范仲淹则是表明“燕然未勒”,功业未成,归去无期,表达的是将士们渴望建功立业又思乡怀家的情感。据此可概括作答。

15.示例:妹妹,律诗是唐朝时才出现并且达到鼎盛时期的。第一,律诗讲求诗有定句,句有定字。你看这首诗就是七言律诗,八句四联。第二,律诗讲求押韵而且是平声韵。你看这首诗的韵脚就是西、低、泥、蹄、堤几个字,它们的韵母相同,而且声调都是阴平(第一声)、阳平(第二声)。第三,律诗讲求对仗,其中颔联和颈联必须对仗。你看,这首诗的颔联“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”和颈联“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”对仗就非常工整。第四,律诗讲求上下句平仄相对,这样读起来抑扬顿挫,和谐悦耳。你看这首诗的首联就是“平平仄仄仄平平,人仄平平平仄仄”。 16.示例:小娟,我的建议是:场景设置为颜色、形状纷繁的小花让人眼花缭乱,浅浅的春草刚刚能够没过马蹄。因为这样能够展现出西湖早春花繁草浅的景象,更能突出诗人对西湖早春的喜爱之情。(符合语境,大意对即可若有其他答案言之成理亦可)

【解析】15.本题考查文化常识。律诗属于近体诗范畴,因格律要求非常严格而得名,盛行于唐宋时期。律诗在字句、押韵、平仄、对仗各方面都有严格规定。

律诗讲求诗有定句,句有定字。本诗一共八句,每句为七个字,所以本诗是七言律诗,一共有四联(首联、颔联、颈联、尾联)。

律诗讲求押韵而且是平声韵。这首诗的韵脚就是西(xī)、低(dī)、泥(ní)、蹄(tí)、堤(dī)几个字,它们的韵母相同,而且声调都是阴平(第一声)、阳平(第二声)。

律诗讲求对仗,其中颔联和颈联必须对仗。颔联“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”中“几处早莺”与“谁家新燕”均为偏正短语,“争暖树”“啄春泥”均为动宾短语;颈联中“乱花渐欲迷人眼”“浅草才能没马蹄”均符合“主语+谓语+宾语”的形式,结构对应,对仗工整。

律诗讲求上下句平仄相对,读起来抑扬顿挫,和谐悦耳。这首诗的首联就是“平平仄仄仄平平,人仄平平平仄仄”,注意“一、二声为平声,三、四声为仄声”。

16.本题考查诗句理解、画面描绘。

与“花草报春场景”关系密切的诗句是“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”,意思是:纷繁的花朵渐渐开放使人眼花缭乱,浅浅的青草刚刚够上遮没马蹄。因为是早春,还未到百花盛开季节,所以能见到的尚不是姹紫嫣红开遍,而是东一团,西一簇,用一个“乱”字来形容。而春草也还没有长得丰茂,仅只有没过马蹄那么长,所以用一个“浅”字来形容。所以可以展现“颜色、形状纷繁的小花让人眼花缭乱,浅浅的春草刚刚能够没过马蹄”的场景。“乱花”“浅草”写出了花的繁多、草的柔嫩,突出了春的妩媚动人,突出诗人对西湖早春的喜爱。

17. 薄暮 孤独失意 18.示例:诗人举目四望,满眼秋色,山间草木在夕阳的余晖中显得越发萧瑟,别有一种凄清落寞之感。

【解析】17.本题考查诗歌内容的理解。

第一空,“东皋薄暮望”意为:傍晚时分站在东皋纵目远望。这句话点明了地点为“东皋”,时间为“薄暮”;

第二空,首联后半句“徙倚欲何依”意为:我徘徊不定不知该归依何方。尾联的意思为:大家相对无言彼此互不相识,我长啸高歌真想隐居在山冈!此句中“采薇”运用典故,指伯夷、叔齐那样的隐居生活,写出诗人自己在现实中孤独无依,只好追怀古代的隐士,和伯夷、叔齐那样的人交朋友了。表达了诗人孤独失意的心境。

18.本题考查诗歌的赏析。解答此题,应重点分析借景抒情的手法,联系诗歌的颔联或颈联具体分析即可。

颔联意为:层层树林都染上秋天的色彩,重重山岭披覆着落日的余光。作者用此句给我们勾勒一幅秋天晚景图,描写诗人站在东皋山上举目四望,满眼尽是落日余晖下的秋日景象,更加萧瑟凄凉,给人以荒凉落寞之感,抒发了诗人的惆怅、孤寂的心情。

颈联意为:牧人驱赶着那牛群返还家园,猎人带着诸多猎物回归家园。描绘出一幅乡野之人放牧归来的动态图景,牧童驱赶着牛群,猎人满载猎物。安逸而又让人陶醉,但这些热闹与诗人无关,更表现了诗人内心的孤独与寂寞。

示例:颈联描写了牧人驱赶着那牛群返还家园,猎人带着诸多猎物回归家园的温馨图景,充满生机与活力,但这些热闹与美好与诗人无关,让人更感受到诗人内心的孤独与寂寞。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

第13课 唐诗五首(课堂10分钟)同步素养提升卷

一、选择题

1.下面对诗词的理解,不恰当的一项是( )

使至塞上

王维

单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

A.首联用“属国”借指作者的使者身份,“单车欲问边”写作者轻车简从,要前往边境慰问将士。

B.颔联诗人以“征蓬”“归雁”自比,抒写了诗人漂泊无定的内心感受和被排挤出朝廷的抑郁。

C.颈联“诗中有画”,把作者的孤寂情绪巧妙地融化在广阔的自然景象描绘中,再次表现出心中的抑郁悲凉。

D.尾联诗人的情绪已经高涨起来,似为前线的大捷而欢欣鼓舞,个人失意的情绪已消散。

2.阅读下面一首诗,选出赏析有误的一项( )

野望

王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

A.首联“望”字点题,“徙倚”即徘徊,写出了诗人内心的苦闷和矛盾。“欲何依”表现出诗人想在政治上有所作为,却始终不得志的迷茫和失意情绪。

B.颔联写景,描写了残阳尽染的萧败秋景,寄寓了诗人孤独落寞的情怀。

C.颈联写人,描写了农人劳作晚归的场景,表现了诗人无限悲悯的的济世情怀。

D.尾联表明了诗人在现实当中难觅知音,只好追怀古代的高士贤人。

3.阅读下面的诗歌,选出鉴赏有误的一项( )

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

A.这首诗从楼名之由来写起,描写诗人登临黄鹤楼的见闻感受,是吊古怀乡的佳作。

B.颔联描绘了黄鹤楼的远景,表现了此楼耸入天际、白云缭绕的壮观。

C.“历历”“萋萋”两个叠词描写出汉阳城清晰可见的树木、鹦鹉洲上长势茂盛的芳草,描绘了一个空明、悠远的画面,为表达诗人的喜悦之情做了铺垫。

D.诗作以一“愁”收篇,准确地表达了日暮时分诗人登临黄鹤楼的心情,同时与首联相照应,表达了缠绵的乡愁。

4.下列对《渡荆门送别》一诗的赏析,不恰当的一项是( )

渡荆门送别

李白

渡远荆门外,来从楚国游。山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。仍怜故乡水,万里送行舟。

A.首联紧扣诗题写诗人乘舟来到遥远的荆门外,将到楚地游览,交代了此行的地点和事由。

B.颔联中,“随”字将群山与平野位置的逐渐变换、推移,生动地展现出来,给人以空间的流动感。“入”字,写出江水流向远方,水天相接的开阔境界。

C.颈联描摹江上美景,富有画面感:朗月映照下江水澄净明澈,黄昏天边云霞飘飞,犹如海市蜃楼,变幻多姿,让人陶醉。

D.尾联直抒胸臆,写故乡之水不远万里送自己行舟远游,表达了自己尽快到达楚地的急切心情。

5.下列对古诗的理解和分析,不正确的一项是( )

钱塘湖春行

白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

A.这首诗是唐代诗人白居易所写的描绘西湖早春明媚春光的七言律诗。

B.诗人紧扣“早春”这个时节,准确抓住景物特征,运用富有表现力的语言加以描绘,形象鲜活,色彩鲜明。

C.诗的颈联以“渐欲”和“才能”两词,表现出百花的纷繁、野草的茂盛。

D.诗的尾联中,“最爱湖东行不足”既点明诗人行踪,又表明游兴未尽,有“含不尽之意,见于言外”的效果。

二、填空题

6.《黄鹤楼》的作者是___________,___________代诗人。

7.填空。

(1)《使至塞上》是唐代诗人______的作品。他与_______合称“王孟”,是唐代______诗派的代表人物。

(2)《渡荆门送别》是唐代______主义诗人______所作,他被称为“______”

(3)白居易是唐代伟大的现实主义诗人,字乐天,晚年号______,人称“______”,他的诗收录在《______》里。

三、情景默写

8.根据语意,写出相关的句子。

(1)《野望》中写在“薄暮”中诗人所见景物的诗句是“______________________,______________________。______________________,______________________”。

(2)崔颢在黄鹤楼上远眺,见到了草木明丽之景,抒发了“_____________________?________________________”的漂泊异乡的伤感和思念故乡的情怀。

(3)王维在《使至塞上》一诗中,用写景来交代行踪,用比喻来暗示内心抑郁、飘零之感的语句是“_____________________,____________________”。

(4)王维的《使至塞上》以传神的笔墨,刻画奇特壮美的沙漠景象的句子是“____________________,_____________________”。

(5)《渡荆门送别》中,描写渡过荆门进入楚地的壮阔景色的句子是“____________________,_____________________”。

(6)白居易《钱塘湖春行》中,“_____________________,_____________________”描绘了一幅花儿渐放,草儿初长的早春花草图。

四、综合性学习

9.(汉川一模)综合性学习。材料一:《中国诗词大会》徽标(右)

材料二:《中国诗词大会》以“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”为主旨,通过演播室比赛的形式,重温经典诗词。节目中所有诗词题目几乎全部出自中小学课本,涵盖豪放、婉约、田园、边塞、咏物、咏怀、咏史等各个类别,聚焦忠孝、仁义、爱国等中华优秀传统文化主题。

材料三:《中国诗词大会》一方面运用舞蹈、动画、音乐等视听技术手段,对演播室进行360度意境营造,让诗词在演播室中“活”起来;另一方面精心设计嘉宾解读环节,让“冷”知识在“热”背景中复活。

(1)结合材料,解释下列词语的含义。

“活”: ( )

“热”: ( )

(2)马腾同学想编辑一个诗集《金戈铁马——唐代经典边塞诗赏析》作为初中生活的特别纪念,请你从下列作品中推荐合适的篇目( )(至少四首,填写序号即可)

A.崔颢《黄鹤楼》 B.岑参《逢入京使》

C. 杜牧《泊秦淮》 D.王翰《凉州词》

E. 杜甫《石壕吏》 F. 王维《使至塞上》

G.王昌龄《出塞》 H. 李贺《雁门太守行》

I. 杨炯《从军行》 J.夏完淳《别云间》

(3)《中国诗词大会》播出以后,网友对其徽标赞声一片。请你说说徽标设计的妙处。( )

五、诗歌鉴赏

10.阅读下面这首诗,然后回答问题。

渡荆门送别

李白

渡远荆门外,来从楚国游。山随平野尽,江入大荒流。

月下飞天镜,云生结海楼。仍怜故乡水,万里送行舟。

(1)“江入大荒流”描绘了一幅怎样的画面?

(2)“仍怜故乡水,万里送行舟”表达了诗人怎样的思想感情?

阅读下面的诗歌,完成下面小题。

黄鹤楼

崔颢

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

11.简析首联“昔人”在诗句中的含义和作用。

12.这首诗颔联和尾联抒发的情感有何不同,请简要赏析。

阅读下面一首诗,完成下面小题。

使至塞上

王维

单车欲问边,属国过居延。

征蓬出汉塞,归雁入胡天。

大漠孤烟直,长河落日圆。

萧关逢侯骑,都护在燕然。

13.小华同学在读这首诗时,发现诗人的情感一直在随着景物的变化而变化,据此整理了下面的思维导图,请你帮他补充完整。

景物 单车 征蓬、归雁 大漠、孤烟、长河、落日

情感 孤寂 _________ 壮阔、豪迈

原因 _________ 即景生情 被西北边塞奇美壮丽的风光感染

14.“萧关逢侯骑,都护在燕然”和范仲淹的“燕然未勒归无计”均提到“燕然”,同样是用典,两者表达的情感有何不同。

阅读下面的诗歌,完成下面小题。

钱塘湖春行

[唐]白居易

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。

几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。

最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

15.妹妹不知道律诗怎么辨别,请你运用你的知识积累以上面这首诗为例向妹妹解释一下。

16.小娟作为一名电影爱好者,决定要把这首诗拍成一个小短片,请你为短片中花草报春场景的布置和演绎向小娟提出建议。(场景、氛围、情感)

阅读《野望》,完成下面小题。

野望

王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

17.依据你对这首诗的理解,在下面横线处填写恰当的内容。

诗歌首联交代了时间“_____”和地点“东皋”,此时此地的诗人满腹心事,无可诉说。尾联呼应首联,以“相顾无相识”的处境,表达_____的心境。

18.元末明初文学家宋濂认为“诗缘情而托物”,即诗歌借助景物来寄托情感。请你从《野望》的颔联和颈联中任选一联,简要分析诗人是如何缘情托物的。

中小学教育资源及组卷应用平台

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1.C

【详解】本题考查对诗歌内容的理解分析。

C.“再次表现出心中的抑郁悲凉”有误,显露出豁达的情怀;

故选C。

2.C

【详解】本题考查赏析。

C.“表现了诗人无限悲悯的的济世情怀”错误,颈联,写傍晚时分人的活动,从反面衬托诗人的郁闷孤单的心境。诗人给我们描绘了一幅乡野之人放牧归来的动态场景。放牛的牧童唱着山歌,欢快的赶着牛儿返回家中,猎人骑着骏马,大声吆喝着,带着猎物满意而归,多么安逸的场景,多么令人陶醉的画面啊。但是这些热闹是他们的,诗人什么也没有,有的只是寂寞和孤寂。并没有“无限悲悯的的济世情怀”;

故选C。

3.C

【详解】本题考查诗歌内容的理解与分析。

C.“为喜悦之情做铺垫”表述错误,“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。”两句笔锋一转,由写传说中的仙人、黄鹤及黄鹤楼,转而写诗人眼前登黄鹤楼所见,由写虚幻的传说转为实写眼前的所见景物,晴空里,隔水相望的汉阳城清晰可见的树木,鹦鹉洲上长势茂盛的芳草,描绘了一个空明、悠远的画面,为引发诗人的乡愁设置了铺垫。

故选C。

4.D

【详解】本题考查诗句鉴赏。

D. “直抒胸臆”“表达了自己尽快到达楚地的急切心情”表述有误,这一句运用了拟人的修辞手法,将故乡水拟人化,借写故乡水有情,不远万里,依恋不舍送“我”远别故乡,委婉含蓄地表达了诗人离开故乡时依依不舍,思念故乡的感情;

故选D。

5.C

【详解】本题考查诗歌赏析。

C.理解和分析不正确。颈联“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”意思是:野花竞相开放就要让人眼花缭乱,春草还没有长高才刚刚没过马蹄。“渐欲”和“才能”两词,表现的是百花将开未开,野草还未盛,将会是一片繁花似锦、野草茂盛的情景,而非“表现出百花的纷繁、野草的茂盛”。

故选C。

6. 崔颢 唐

【详解】《黄鹤楼》是唐代诗人崔颢创作的一首七言律诗。此诗描写了在黄鹤楼上远眺的美好景色,是一首吊古怀乡之佳作。这首诗首联巧用典故由仙人乘鹤归去引出黄鹤楼;颔联紧承首联,说自从仙人离去,黄鹤楼已经历经千百年之久;颈联诗意一转,进入景物描写,写晴日在黄鹤楼所见之景;尾联以写烟波江上日暮怀归之情作结,使诗意重归于开头那种渺茫不可见的境界。

7. (1)王维 孟浩然 山水田园 (2)浪漫 李白 诗仙 (3)香山居士 诗魔 白氏长庆集

【详解】考查文学常识的理解。文学常识正误的判断点是:作者名、称谓、生活时代、作品名、体裁、书中人物、主要情节、作品主题及风格、流派等。回顾所读文章的相关情节,根据问题作答即可。(1)王维,唐朝著名诗人、画家,字摩诘,号摩诘居士。他与孟浩然合称“王孟”,是唐代山水田园诗派的代表人物。(2)李白,字太白,号青莲居士,又号“谪仙人”。是唐代伟大的浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。与杜甫并称为“李杜”,为了与另两位诗人李商隐与杜牧即“小李杜”区别,杜甫与李白又合称“大李杜”。(3)白居易(772年-846年),字乐天,号香山居士,又号醉吟先生,祖籍太原,到其曾祖父时迁居下邽,生于河南新郑。是唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。白居易与元稹共同倡导新乐府运动,世称“元白”,与刘禹锡并称“刘白”。白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。官至翰林学士、左赞善大夫。公元846年,白居易在洛阳逝世,葬于香山。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》《卖炭翁》《琵琶行》等。

8. 树树皆秋色 山山唯落晖 牧人驱犊返 猎马带禽归 日暮乡关何处是 烟波江上使人愁 征蓬出汉塞 归雁入胡天 大漠孤烟直 长河落日圆 山随平野尽 江入大荒流 乱花渐欲迷人眼 浅草才能没马蹄

【详解】“唯、晖、驱、犊、禽、暮、蓬、雁、圆、渐、蹄”是易错字,注意正确书写。

9. 生动,指传统诗词在声光电的背景中变得生动起来。 指多元的呈现方式。 B、D、F、G、H、I 示例:图标的上半部分为极具中国元素的弯月和彩云,下半部分为极具书法特点的“中国诗词大会”六个字。其中,“中”字作了变形处理,让我们似乎看见飘逸的诗仙李白在对月饮酒或伟大的词人苏轼在望月思亲,给人一种浓郁的诗意感。

【详解】(1)要求结合材料解读汉字,结合材料二《中国诗词大会》一方面运用舞蹈、动画、音乐等视听技术手段,对演播室进行360度意境营造,让诗词在演播室中“活”起来,这里的“活”是指借助声光电的背景变得生动起来。(2)“热”是热度,古诗词是古老文化的积淀,《中国诗词大会》使古诗词又焕发了生机。(3)徽标不是一般的图标,往往高度凝练,蕴含着丰富的寓意。做此题时,需要细致观察,读懂标志的整体构思,然后用说明性的语言和按照一定的说明顺序对构成要素、含义和造型特点进行介绍即可。

点睛:图文转换试题。解答此题首先要弄清题目要求,其次是要结合要求审懂图意,最后是用通顺的语句表达出图意。

10.(1)江水仿佛流入辽远无际的原野,描绘出了一幅气势磅礴/视野辽阔/境界高远的万里长江图。

(2)故乡的水好,深情地把我的船送到万里之外,不忍分别,表达了诗人对故乡的依恋(思念)之情。

【详解】(1)本题考查学生描绘诗歌画面的能力。用自己的话描述某句诗中的画面,一定要在正确理解诗句意思的基础上,适当添加自己合理的想象与联想,用生动的语言描述画面即可。句意是:江水滔滔奔涌,流入广袤荒原。据此,展开合理的想象描写江水流入辽阔原野的景象来作答即可。

示例:从荆门远远望去,江水仿佛流入了辽阔的原野,显得天空辽阔,境界高远。

(2)本题考查诗歌情感分析。

“仍怜故乡水,万里送行舟”,意思是我还是怜爱故乡的水,流过万里送我远行。这一句运用了拟人的修辞手法,将故乡水拟人化,借写故乡水有情,不远万里,依恋不舍送我远别故乡。诗人不说自己思念故乡,而说故乡之水恋恋不舍地一路送我远行,怀着深情厚意,万里送行舟,从对面写来,越发显出自己思乡深情。

11.昔人指传说中骑鹤飞去的仙人。诗人引用传说,为诗歌增加神秘烂漫的色彩,为下文抒情做铺垫。 12.颔联借景抒情,借“黄鹤”“白云”等意象抒发了诗人吊古伤今,世事苍茫的无限惆怅;尾联直抒胸臆,抒发了诗人强烈的思乡之情。

【解析】11.考查对诗歌重点词语含义及作用的理解。昔人:指传说中的骑鹤飞去的仙人。诗歌从神话传说落笔,遥想“昔人”已乘鹤而去,既写出了黄鹤楼的历史悠久,又增添了黄鹤楼的神异色彩。诗人满怀对黄鹤楼的美好憧憬慕名前来,可仙人驾鹤杳无踪迹,物是人非、鹤去楼空,抒发了诗人岁月难再、世事茫然的空幻感,也为下文写乡关难归的无限愁思铺垫。

12.考查体会诗句表达情感的不同。

颔联“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”,写由黄鹤楼生发的联想,江天相接的自然画面因白云的衬托愈显宏丽阔大,受此景象的感染,诗人的心境渐渐开朗,胸中的情思也随之插上了纵横驰骋的翅膀:黄鹤楼久远的历史和美丽的传说一幕幕在眼前回放,但终归物是人非、鹤去楼空。借景抒情,吊古怀乡,仰望天空,千载以来只有悠悠飘荡的白云,抒发了物是人非、世事苍茫的感慨,给人一种孤寂惆怅之感。

尾联“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁”,太阳落山,黑夜来临,鸟要归巢,船要归航,游子要归乡,然而天下游子的故乡又在何处呢?江上的雾霭一片迷蒙,眼底也生出的浓浓迷雾,那是一种隐隐的泪花和心系天下苍生的广义乡愁,问乡乡不语,思乡不见乡。面对此情此景,谁人不生乡愁也无由。“日暮乡关何处是”直抒胸臆,表达诗人对故乡深深的思念之情。

13. 抑郁、激愤 形单影只,被排挤出朝廷 14.王维诗借用东汉窦宪“勒石记功”的典故,暗示前方战事已胜,表达诗人对都护及边关将士们的赞扬和自豪之情;范仲淹诗借用东汉窦宪“勒石记功”的典故,含蓄委婉地表达了将士们渴望建功立业又思乡怀家的情感。

【解析】13.本题考查对诗歌内容和情感的理解。

解答此题时,首先要了解这首诗的写作背景。当时的王维名义上是出使边关,实际上是被排挤出朝廷,所以他选择了一系列特殊意象来表达幽微难言的内心情感,故“单车”可见他形单影只的情形,内心的孤独寂寞油然而生;“征蓬”是飘飞的蓬草,这里是诗人自况;“归雁”指雁北归旧巢育雏,是得其所,而诗人却要远离家乡,飘零之感、抑郁愤懑之情填满胸中;但是他的这一情感并没有持续太久,当他看到大漠雄奇壮阔的美景时,顿时被打动。又遇到前线的斥候,得知边关将士们卫国戍边不辞死,捷报指日可待,内心的自豪感油然而生。据此可作答。

14.本题考查诗歌情感对比分析。

同样是用典,王维和范仲淹表现的情感大不相同。“萧关逢候骑,都护在燕然”意思是到了边塞,却没有遇到将官,侦察兵告诉使臣:首将正在燕然前线。结合全诗不难发现,王维借助典故暗示战争已然胜利,都护已在前线,表达的是对都护和边关将士们的赞扬和自豪之情;范仲淹则是表明“燕然未勒”,功业未成,归去无期,表达的是将士们渴望建功立业又思乡怀家的情感。据此可概括作答。

15.示例:妹妹,律诗是唐朝时才出现并且达到鼎盛时期的。第一,律诗讲求诗有定句,句有定字。你看这首诗就是七言律诗,八句四联。第二,律诗讲求押韵而且是平声韵。你看这首诗的韵脚就是西、低、泥、蹄、堤几个字,它们的韵母相同,而且声调都是阴平(第一声)、阳平(第二声)。第三,律诗讲求对仗,其中颔联和颈联必须对仗。你看,这首诗的颔联“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”和颈联“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”对仗就非常工整。第四,律诗讲求上下句平仄相对,这样读起来抑扬顿挫,和谐悦耳。你看这首诗的首联就是“平平仄仄仄平平,人仄平平平仄仄”。 16.示例:小娟,我的建议是:场景设置为颜色、形状纷繁的小花让人眼花缭乱,浅浅的春草刚刚能够没过马蹄。因为这样能够展现出西湖早春花繁草浅的景象,更能突出诗人对西湖早春的喜爱之情。(符合语境,大意对即可若有其他答案言之成理亦可)

【解析】15.本题考查文化常识。律诗属于近体诗范畴,因格律要求非常严格而得名,盛行于唐宋时期。律诗在字句、押韵、平仄、对仗各方面都有严格规定。

律诗讲求诗有定句,句有定字。本诗一共八句,每句为七个字,所以本诗是七言律诗,一共有四联(首联、颔联、颈联、尾联)。

律诗讲求押韵而且是平声韵。这首诗的韵脚就是西(xī)、低(dī)、泥(ní)、蹄(tí)、堤(dī)几个字,它们的韵母相同,而且声调都是阴平(第一声)、阳平(第二声)。

律诗讲求对仗,其中颔联和颈联必须对仗。颔联“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”中“几处早莺”与“谁家新燕”均为偏正短语,“争暖树”“啄春泥”均为动宾短语;颈联中“乱花渐欲迷人眼”“浅草才能没马蹄”均符合“主语+谓语+宾语”的形式,结构对应,对仗工整。

律诗讲求上下句平仄相对,读起来抑扬顿挫,和谐悦耳。这首诗的首联就是“平平仄仄仄平平,人仄平平平仄仄”,注意“一、二声为平声,三、四声为仄声”。

16.本题考查诗句理解、画面描绘。

与“花草报春场景”关系密切的诗句是“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”,意思是:纷繁的花朵渐渐开放使人眼花缭乱,浅浅的青草刚刚够上遮没马蹄。因为是早春,还未到百花盛开季节,所以能见到的尚不是姹紫嫣红开遍,而是东一团,西一簇,用一个“乱”字来形容。而春草也还没有长得丰茂,仅只有没过马蹄那么长,所以用一个“浅”字来形容。所以可以展现“颜色、形状纷繁的小花让人眼花缭乱,浅浅的春草刚刚能够没过马蹄”的场景。“乱花”“浅草”写出了花的繁多、草的柔嫩,突出了春的妩媚动人,突出诗人对西湖早春的喜爱。

17. 薄暮 孤独失意 18.示例:诗人举目四望,满眼秋色,山间草木在夕阳的余晖中显得越发萧瑟,别有一种凄清落寞之感。

【解析】17.本题考查诗歌内容的理解。

第一空,“东皋薄暮望”意为:傍晚时分站在东皋纵目远望。这句话点明了地点为“东皋”,时间为“薄暮”;

第二空,首联后半句“徙倚欲何依”意为:我徘徊不定不知该归依何方。尾联的意思为:大家相对无言彼此互不相识,我长啸高歌真想隐居在山冈!此句中“采薇”运用典故,指伯夷、叔齐那样的隐居生活,写出诗人自己在现实中孤独无依,只好追怀古代的隐士,和伯夷、叔齐那样的人交朋友了。表达了诗人孤独失意的心境。

18.本题考查诗歌的赏析。解答此题,应重点分析借景抒情的手法,联系诗歌的颔联或颈联具体分析即可。

颔联意为:层层树林都染上秋天的色彩,重重山岭披覆着落日的余光。作者用此句给我们勾勒一幅秋天晚景图,描写诗人站在东皋山上举目四望,满眼尽是落日余晖下的秋日景象,更加萧瑟凄凉,给人以荒凉落寞之感,抒发了诗人的惆怅、孤寂的心情。

颈联意为:牧人驱赶着那牛群返还家园,猎人带着诸多猎物回归家园。描绘出一幅乡野之人放牧归来的动态图景,牧童驱赶着牛群,猎人满载猎物。安逸而又让人陶醉,但这些热闹与诗人无关,更表现了诗人内心的孤独与寂寞。

示例:颈联描写了牧人驱赶着那牛群返还家园,猎人带着诸多猎物回归家园的温馨图景,充满生机与活力,但这些热闹与美好与诗人无关,让人更感受到诗人内心的孤独与寂寞。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读