第16课《散文二篇·我为什么而活着》课件(共26张ppt)

文档属性

| 名称 | 第16课《散文二篇·我为什么而活着》课件(共26张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 972.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-08 06:33:41 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

我为什么而活着

罗 素

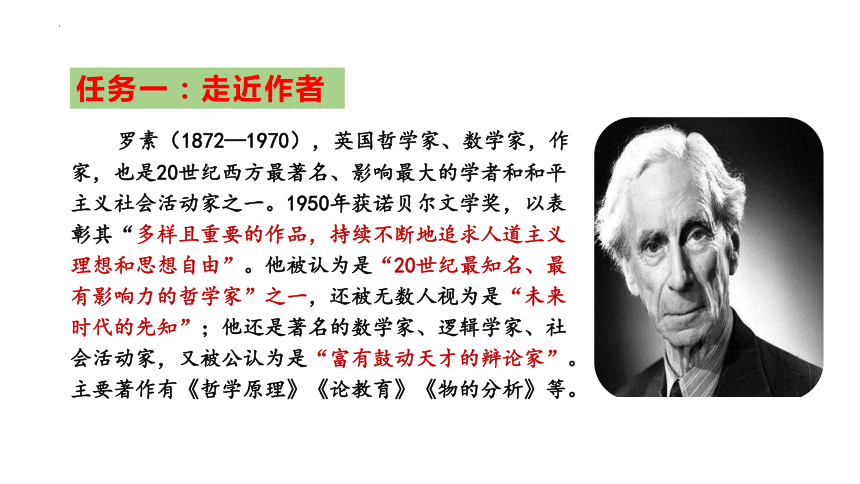

罗素(1872—1970),英国哲学家、数学家,作家,也是20世纪西方最著名、影响最大的学者和和平主义社会活动家之一。1950年获诺贝尔文学奖,以表彰其“多样且重要的作品,持续不断地追求人道主义理想和思想自由”。他被认为是“20世纪最知名、最有影响力的哲学家”之一,还被无数人视为是“未来时代的先知”;他还是著名的数学家、逻辑学家、社会活动家,又被公认为是“富有鼓动天才的辩论家”。主要著作有《哲学原理》《论教育》《物的分析》等。

任务一:走近作者

遏制( ) 飓风( ) 肆意( )

濒临( ) 震颤( ) 俯瞰( )

深渊( ) 云霄( )

è

jù

sì

bīn

kàn

yuān

chàn

xiāo

任务二:检查预习

读准字音

积累词语

俯瞰:俯视。

深不可测:深得难以测量。形容水、洞穴等很深。

濒临:紧接,临近。

缩影:指同一类型的人或事物中具有代表性的一个。

遏制:制止,控制。

流转:流动转移,不固定在一个地方。

无能为力:用不上力量;没有能力或能力达不到。

对爱情的渴望

对知识的追求

对人类苦难不可遏制的同情

1.本文的题目是“我为什么而活着”作者罗素一生到底是为什么而活着?

任务三:初读课文,整体感知

2.作者怎样论述自己的观点?

第一部分(1):开篇提出总的观点,即“对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情心,这三种纯洁但无比强烈的感情支配着我的一生。”

第二部分(2—4):作者分别叙述了人生的三大追求即爱情、知识、同情心。

第三部分(5):总结全文,“这就是我的一生,我觉得我活着值得”。

总写

分写

总写

3.作者寻求爱情的原因有哪些?

爱情可以带来狂喜;

爱情可以解除孤寂;

爱情的结合可以使人看到想象的仙境的神秘缩影。

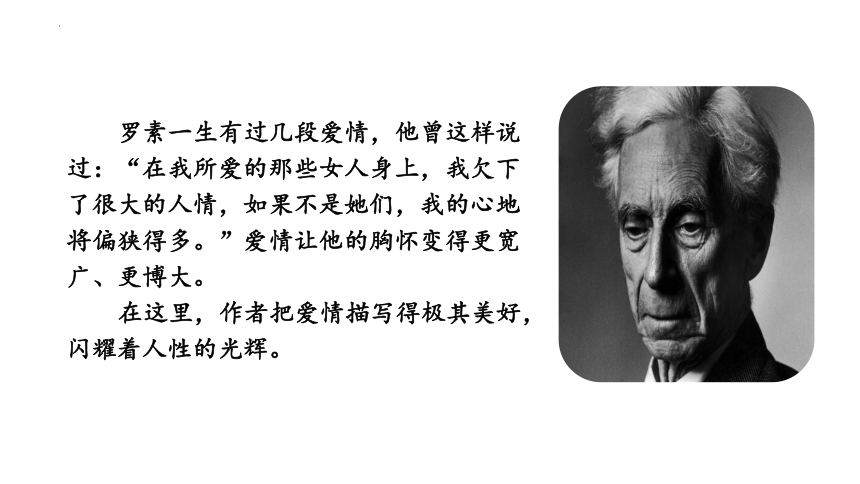

罗素一生有过几段爱情,他曾这样说过:“在我所爱的那些女人身上,我欠下了很大的人情,如果不是她们,我的心地将偏狭得多。”爱情让他的胸怀变得更宽广、更博大。

在这里,作者把爱情描写得极其美好,闪耀着人性的光辉。

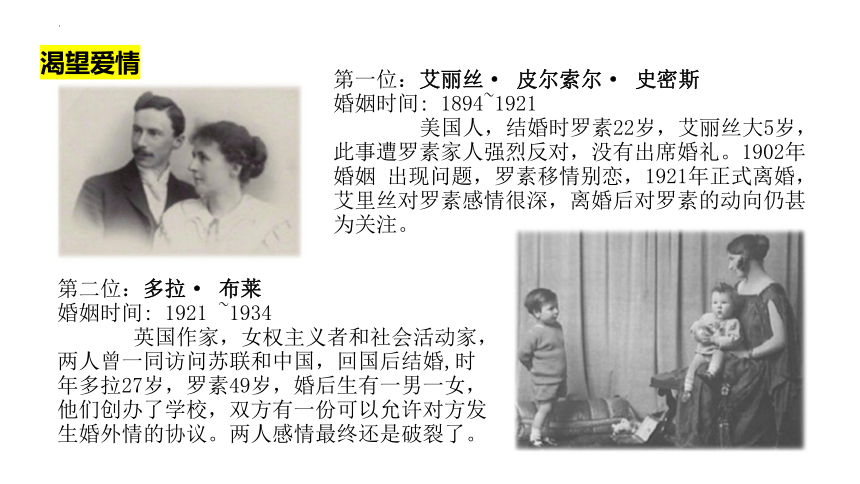

第一位:艾丽丝· 皮尔索尔· 史密斯

婚姻时间: 1894~1921

美国人,结婚时罗素22岁,艾丽丝大5岁,此事遭罗素家人强烈反对,没有出席婚礼。1902年婚姻 出现问题,罗素移情别恋,1921年正式离婚,艾里丝对罗素感情很深,离婚后对罗素的动向仍甚为关注。

第二位:多拉· 布莱

婚姻时间: 1921 ~1934

英国作家,女权主义者和社会活动家,两人曾一同访问苏联和中国,回国后结婚,时年多拉27岁,罗素49岁,婚后生有一男一女,他们创办了学校,双方有一份可以允许对方发生婚外情的协议。两人感情最终还是破裂了。

渴望爱情

第三位:皮特· 斯彭斯

婚姻时间: 1936~1952

她是多拉雇的家庭教师,两人在这段时间产生感情,结婚时皮特26岁,罗素64岁,婚后生有一个男孩,她对罗素完成《西方哲学史》有很大贡献。1949年双方感情破裂,1952年皮特以罗素遗弃她为由与之离婚。

第四位:伊迪丝· 芬奇

婚姻时间: 1952~1970 (罗素去世)

美国人,结婚时罗素已经80岁了,伊迪丝照顾罗素直到他去世,这段婚姻带给晚年的罗素很大幸福。

4.罗素寻求哪些领域的知识?

希望了解人类心灵

希望知道星辰为什么发光

试图理解毕达哥拉斯的思想威力

人

自然

社会

从中可以感受到作者希望了解人类自身、探索自然和社会奥秘的强烈愿望。

追求知识

罗素一生著书71种。

20世纪初,他取得了现代数学基础研究的重大成果“罗素悖论”及解决这一悖论的“类型论”。

罗素于1950年获诺贝尔文学奖。

95岁高龄完成《罗素自传》。

5.罗素同情的人类苦难,具体指哪些?

具体指饿中的儿童,被压迫被折磨者,孤苦无依的老人,全球性的孤独、贫穷和痛苦。

体现了一个伟大的思想家对人类苦难的同情和对人类的关爱。

1955年初,罗素、爱因斯坦和各国科学家发起了禁核签名运动。

1958年为促进核裁军活动,罗素创立非暴力反抗运动百人委员会。

1960年,他反对越南战争,和萨特一起成立了罗素-萨特特别法庭。

1961年,89岁高龄的罗素偕夫人到英国国防部门前静坐示威。

1964年创立罗素和平基金会。

同情人类的苦难

6.三种追求,哪一个让作者更执着、更痛苦呢?从中你看到了一个怎样的罗素?

对人类苦难不可遏制的同情

渴望爱情、追求知识是理想

同情苦难则是现实

渴望爱情、追求知识是为了自己

同情苦难则是为了他人

我们可以看到一个有爱心,有责任心,敢于奉献自己,对自己的生命负责,胸怀宽广,精神崇高的罗素。

真正动力

1.作者的这几种追求有没有内在的逻辑顺序?

这三种激情是按照境界、感情的由浅入深的逻辑顺序排列的。对爱情的追求是人本能的追求,对知识的渴望则进了一层,而对人类苦难的同情则升华到了博爱的境界。

任务三:再读课文,合作探究

2.爱情和知识,尽其可能地把我引上天堂,但是同情心却总把我带回尘世。

这句话点明了爱情、知识与同情的内在联系。作者用含蓄而充满理性的语言揭示了三者之间的关系:“对人类苦难不可遏制的同情”是追求爱情、知识的真正动力。这体现了一个伟大的思想家拯救人类苦难的良知。

3.既然活得这么痛苦,为什么罗素说是“值得”的?

胸怀广阔,勇于担当

不以苦为苦,而以苦为乐

苦中伴随着乐

苦乐相伴的体验

努力过,奋斗过

付出辛苦

痛苦的生活

没能减轻人类的不幸

值得

1.它充满了希望,永不休止地繁殖着,蔓延着,随处宣示它的快乐和威势。

感叹生命的神奇,提示生命的规律,又为这一规律而欢呼。暗含着正义终将战胜邪恶,戕害生命的暴君必将被充满生命力的人民打倒。

任务四:细读课文,赏析语言

2.其次是因为爱情解除孤寂——那是一颗震颤的心,在世界的边缘,俯瞰那冰冷死寂、深不可测的深渊。

运用了比喻的修辞手法,表现出没有爱情的生活是孤寂的在深不可测,令人胆战心惊的无底深渊中,作者完全不能自拔,作者几乎会上丧失生活的希望,这样就从反面衬托出爱情的美好。

这个句子运用比喻的修辞手法,形象地说明理想很美好,但是现实很残酷。作者因为追求理想,在现实中遭遇各种困窘,最严重的的时候是已经绝望了,强调追求过程的艰难。作者把自己的感情融入形象的比喻中,使得文章的语言含蓄生动,充满激情,富于理性色彩。

3.这三种感情就像飓风一样,在深深的苦海上,肆意地把我吹来吹去,吹到濒临绝望的边缘。

这篇散文从对爱情的渴望、对知识的追求和对人类苦难不可遏制的同情三个方面简述了作者为什么而活着,字里行间透露出作者作为思想家的博大胸怀和崇高人格。

任务五:课堂小结

罗素是一个具有社会关怀的人道主义者、和平主义者,他充满正义、良知、睿智、温情。本文在平淡质朴的叙述中,充分显示了作者博大的情怀和崇高的人格。

是在知识海洋愉快遨游、不息求索的一生;

罗

素

的

一

生

是对人类的苦难充满同情、关爱的一生;

是激情澎湃、热情浪漫的一生;

是丰富充实、精彩纷呈的一生。

1.以“人为什么而活着”为话题,写一篇短文,体现出你对人生价值的认识和思考。

2.完成《补充习题》课内外阅读。

课外作业

板书设计

我为什么而活着

罗 素

罗素(1872—1970),英国哲学家、数学家,作家,也是20世纪西方最著名、影响最大的学者和和平主义社会活动家之一。1950年获诺贝尔文学奖,以表彰其“多样且重要的作品,持续不断地追求人道主义理想和思想自由”。他被认为是“20世纪最知名、最有影响力的哲学家”之一,还被无数人视为是“未来时代的先知”;他还是著名的数学家、逻辑学家、社会活动家,又被公认为是“富有鼓动天才的辩论家”。主要著作有《哲学原理》《论教育》《物的分析》等。

任务一:走近作者

遏制( ) 飓风( ) 肆意( )

濒临( ) 震颤( ) 俯瞰( )

深渊( ) 云霄( )

è

jù

sì

bīn

kàn

yuān

chàn

xiāo

任务二:检查预习

读准字音

积累词语

俯瞰:俯视。

深不可测:深得难以测量。形容水、洞穴等很深。

濒临:紧接,临近。

缩影:指同一类型的人或事物中具有代表性的一个。

遏制:制止,控制。

流转:流动转移,不固定在一个地方。

无能为力:用不上力量;没有能力或能力达不到。

对爱情的渴望

对知识的追求

对人类苦难不可遏制的同情

1.本文的题目是“我为什么而活着”作者罗素一生到底是为什么而活着?

任务三:初读课文,整体感知

2.作者怎样论述自己的观点?

第一部分(1):开篇提出总的观点,即“对爱情的渴望,对知识的追求,对人类苦难不可遏制的同情心,这三种纯洁但无比强烈的感情支配着我的一生。”

第二部分(2—4):作者分别叙述了人生的三大追求即爱情、知识、同情心。

第三部分(5):总结全文,“这就是我的一生,我觉得我活着值得”。

总写

分写

总写

3.作者寻求爱情的原因有哪些?

爱情可以带来狂喜;

爱情可以解除孤寂;

爱情的结合可以使人看到想象的仙境的神秘缩影。

罗素一生有过几段爱情,他曾这样说过:“在我所爱的那些女人身上,我欠下了很大的人情,如果不是她们,我的心地将偏狭得多。”爱情让他的胸怀变得更宽广、更博大。

在这里,作者把爱情描写得极其美好,闪耀着人性的光辉。

第一位:艾丽丝· 皮尔索尔· 史密斯

婚姻时间: 1894~1921

美国人,结婚时罗素22岁,艾丽丝大5岁,此事遭罗素家人强烈反对,没有出席婚礼。1902年婚姻 出现问题,罗素移情别恋,1921年正式离婚,艾里丝对罗素感情很深,离婚后对罗素的动向仍甚为关注。

第二位:多拉· 布莱

婚姻时间: 1921 ~1934

英国作家,女权主义者和社会活动家,两人曾一同访问苏联和中国,回国后结婚,时年多拉27岁,罗素49岁,婚后生有一男一女,他们创办了学校,双方有一份可以允许对方发生婚外情的协议。两人感情最终还是破裂了。

渴望爱情

第三位:皮特· 斯彭斯

婚姻时间: 1936~1952

她是多拉雇的家庭教师,两人在这段时间产生感情,结婚时皮特26岁,罗素64岁,婚后生有一个男孩,她对罗素完成《西方哲学史》有很大贡献。1949年双方感情破裂,1952年皮特以罗素遗弃她为由与之离婚。

第四位:伊迪丝· 芬奇

婚姻时间: 1952~1970 (罗素去世)

美国人,结婚时罗素已经80岁了,伊迪丝照顾罗素直到他去世,这段婚姻带给晚年的罗素很大幸福。

4.罗素寻求哪些领域的知识?

希望了解人类心灵

希望知道星辰为什么发光

试图理解毕达哥拉斯的思想威力

人

自然

社会

从中可以感受到作者希望了解人类自身、探索自然和社会奥秘的强烈愿望。

追求知识

罗素一生著书71种。

20世纪初,他取得了现代数学基础研究的重大成果“罗素悖论”及解决这一悖论的“类型论”。

罗素于1950年获诺贝尔文学奖。

95岁高龄完成《罗素自传》。

5.罗素同情的人类苦难,具体指哪些?

具体指饿中的儿童,被压迫被折磨者,孤苦无依的老人,全球性的孤独、贫穷和痛苦。

体现了一个伟大的思想家对人类苦难的同情和对人类的关爱。

1955年初,罗素、爱因斯坦和各国科学家发起了禁核签名运动。

1958年为促进核裁军活动,罗素创立非暴力反抗运动百人委员会。

1960年,他反对越南战争,和萨特一起成立了罗素-萨特特别法庭。

1961年,89岁高龄的罗素偕夫人到英国国防部门前静坐示威。

1964年创立罗素和平基金会。

同情人类的苦难

6.三种追求,哪一个让作者更执着、更痛苦呢?从中你看到了一个怎样的罗素?

对人类苦难不可遏制的同情

渴望爱情、追求知识是理想

同情苦难则是现实

渴望爱情、追求知识是为了自己

同情苦难则是为了他人

我们可以看到一个有爱心,有责任心,敢于奉献自己,对自己的生命负责,胸怀宽广,精神崇高的罗素。

真正动力

1.作者的这几种追求有没有内在的逻辑顺序?

这三种激情是按照境界、感情的由浅入深的逻辑顺序排列的。对爱情的追求是人本能的追求,对知识的渴望则进了一层,而对人类苦难的同情则升华到了博爱的境界。

任务三:再读课文,合作探究

2.爱情和知识,尽其可能地把我引上天堂,但是同情心却总把我带回尘世。

这句话点明了爱情、知识与同情的内在联系。作者用含蓄而充满理性的语言揭示了三者之间的关系:“对人类苦难不可遏制的同情”是追求爱情、知识的真正动力。这体现了一个伟大的思想家拯救人类苦难的良知。

3.既然活得这么痛苦,为什么罗素说是“值得”的?

胸怀广阔,勇于担当

不以苦为苦,而以苦为乐

苦中伴随着乐

苦乐相伴的体验

努力过,奋斗过

付出辛苦

痛苦的生活

没能减轻人类的不幸

值得

1.它充满了希望,永不休止地繁殖着,蔓延着,随处宣示它的快乐和威势。

感叹生命的神奇,提示生命的规律,又为这一规律而欢呼。暗含着正义终将战胜邪恶,戕害生命的暴君必将被充满生命力的人民打倒。

任务四:细读课文,赏析语言

2.其次是因为爱情解除孤寂——那是一颗震颤的心,在世界的边缘,俯瞰那冰冷死寂、深不可测的深渊。

运用了比喻的修辞手法,表现出没有爱情的生活是孤寂的在深不可测,令人胆战心惊的无底深渊中,作者完全不能自拔,作者几乎会上丧失生活的希望,这样就从反面衬托出爱情的美好。

这个句子运用比喻的修辞手法,形象地说明理想很美好,但是现实很残酷。作者因为追求理想,在现实中遭遇各种困窘,最严重的的时候是已经绝望了,强调追求过程的艰难。作者把自己的感情融入形象的比喻中,使得文章的语言含蓄生动,充满激情,富于理性色彩。

3.这三种感情就像飓风一样,在深深的苦海上,肆意地把我吹来吹去,吹到濒临绝望的边缘。

这篇散文从对爱情的渴望、对知识的追求和对人类苦难不可遏制的同情三个方面简述了作者为什么而活着,字里行间透露出作者作为思想家的博大胸怀和崇高人格。

任务五:课堂小结

罗素是一个具有社会关怀的人道主义者、和平主义者,他充满正义、良知、睿智、温情。本文在平淡质朴的叙述中,充分显示了作者博大的情怀和崇高的人格。

是在知识海洋愉快遨游、不息求索的一生;

罗

素

的

一

生

是对人类的苦难充满同情、关爱的一生;

是激情澎湃、热情浪漫的一生;

是丰富充实、精彩纷呈的一生。

1.以“人为什么而活着”为话题,写一篇短文,体现出你对人生价值的认识和思考。

2.完成《补充习题》课内外阅读。

课外作业

板书设计

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读