八年级语文上册第四单元培优试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 八年级语文上册第四单元培优试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 28.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-10 09:05:27 | ||

图片预览

文档简介

八年级语文上册第四单元培优试卷

一、积累与运用

1.请运用积累的知识,完成习题题。

松毛虫们最怕坏天气,一滴雨就能使它们发抖,一片雪花就能惹起它们的怒火。如果能预先料到这种坏天气,那么对松毛虫的日常生活是非常有意义的。在黑夜里,这样一支庞大的队伍到相当远的地方去觅食,如果遇到坏天气,那实在是一件危险的事。如果突然遭到风雨的xí击,那么松毛虫就要遭yāng了,而这样的不幸在坏的季节里是常常会发生的。可松毛虫们自有办法。

(1)给下列加点的字注音,或根据拼音写出相应的汉字。

觅食( ) xí击( ) 遭yāng( )

(2)下列对画线句子成分的分析有误的一项是( )

A. “这样一支庞大的”和“相当远的”都是定语,起修饰作用。

B. “队伍”是主语中心语,“到”“觅”是谓语中心语。

C. “地方”是动词“到”的宾语,“食”是动词“觅”的宾语。

D. “在黑夜里”是状语,表示处所,起限定作用。

(3)文中提到“季节”,下面对诗句描写季节的判断正确的一项是( )

A. 杨花落尽子规啼(秋季) B. 卢橘花开枫叶衰(夏季)

C. 绿槐高柳咽新蝉(春季) D. 北风吹日昼多阴(冬季)

(4)以上文段选自《昆虫记》,文中“自有办法”指的是______________________。文中作者为什么认为松毛虫“败絮其中”?请结合作品简要概括。

2.选择

(1)下列说法有误的一项是( )

A.汪曾祺,京派作家的代表人物,被誉为“抒情的人道主义者”。其代表作有《受戒》《大淖记事》等。

B.《背影》一文中三次写到“背影”,重点描写了父亲买橘子时的“背影”。

C.古人注重谦敬之分,例如:恭贺、拜读、令尊、贵姓是敬辞,愚兄、拙作、薄礼是谦辞。

D.散文是一种抒发作者真情实感、写作方式灵活的文学体裁。本单元的课文中,朱自清的《背影》属于写人记事散文,茅盾的《白杨礼赞》属于托物言志散文,严文井的《永久的生命》和罗素的《我为什么而活着》属于议论性散文,汪曾祺的《昆明的雨》属于写景抒情散文。

(2)下列词语中,加点字的读音全都正确的一项是( )

A. 牛犊(dú) 搀扶(chān) 炽红(zhì) 不能自已(jǐ)

B. 颓唐(tuí) 拭干(shì) 遏制(è) 潜滋暗长(qiǎn)

C. 秀颀(qí) 辟邪(bì) 菌子(jùn) 恹恹欲睡(yān)

D. 鲜腴(yǔ) 濒临(bīn) 暮年(mù) 张目结舌(jié)

(3)下列词语中,汉字书写全都正确的一项是( )

A. 茸毛 星晨 倦怠 连绵不断

B. 调谢 踌躇 篱笆 坦荡如坻

C. 马褂 狼籍 蹒跚 不折不挠

D. 消逝 琐屑 开垦 纵横决荡

二、文学积累

(1),恨别鸟惊心。 (杜甫《春望》)

(2)此中有真意,。 [陶渊明《饮酒》(其五)]

(3) ,星河欲转千帆舞。

(李清照《渔家傲》)

(4)轻舟短棹西湖好,。,。 (欧阳修《采桑子》)

(5),,?试倩悲风吹泪过扬州。

(朱敦儒《相见欢》)

(6)晏殊的《浣溪沙》中以花的逝去、燕的归来表达出对时光流逝的感叹的词句是:,。

三、名著阅读。

《昆虫记》是一部介绍昆虫的种类、特征、习性等的昆虫学著作,记录了昆虫真实的生活,描述了昆虫为生存而斗争时表现出的灵性。书中还记载了_________(填人名)痴迷昆虫研究的动因、生平抱负、知识背景、生活状况等内容。作者将昆虫的多彩生活与自己的人生感悟融为一体,用人性去看待昆虫,字里行间都透露出作者对生命的尊重与热爱。鲁迅先生称赞这部书是“_____________________________

__________________”。

四、综合性学习

某中学八年级学生在校图书馆开展“提高中学生语文素养”的综合性实践活动,请你参与并完成下列任务。

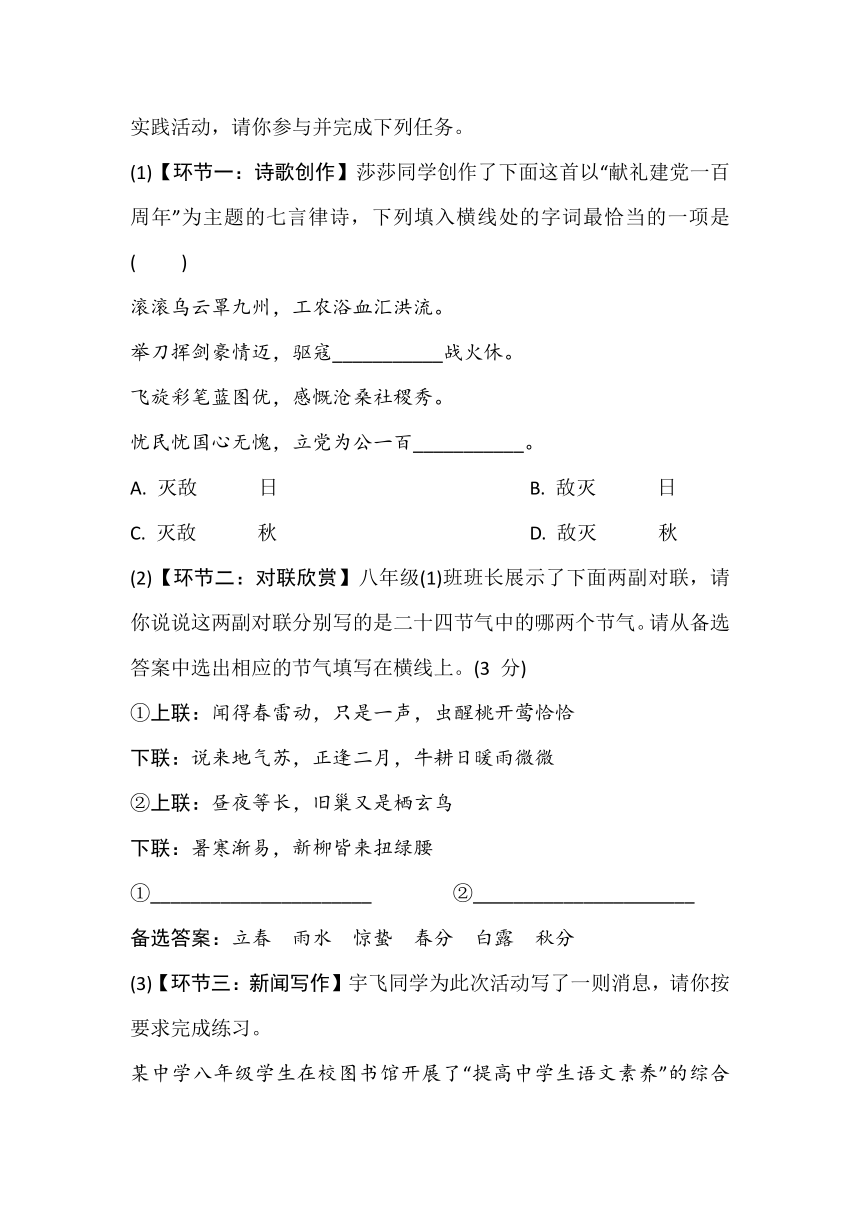

(1)【环节一:诗歌创作】莎莎同学创作了下面这首以“献礼建党一百周年”为主题的七言律诗,下列填入横线处的字词最恰当的一项是( )

滚滚乌云罩九州,工农浴血汇洪流。

举刀挥剑豪情迈,驱寇___________战火休。

飞旋彩笔蓝图优,感慨沧桑社稷秀。

忧民忧国心无愧,立党为公一百___________。

A. 灭敌 日 B. 敌灭 日

C. 灭敌 秋 D. 敌灭 秋

(2)【环节二:对联欣赏】八年级(1)班班长展示了下面两副对联,请你说说这两副对联分别写的是二十四节气中的哪两个节气。请从备选答案中选出相应的节气填写在横线上。(3 分)

①上联:闻得春雷动,只是一声,虫醒桃开莺恰恰

下联:说来地气苏,正逢二月,牛耕日暖雨微微

②上联:昼夜等长,旧巢又是栖玄鸟

下联:暑寒渐易,新柳皆来扭绿腰

①______________________ ②______________________

备选答案:立春 雨水 惊蛰 春分 白露 秋分

(3)【环节三:新闻写作】宇飞同学为此次活动写了一则消息,请你按要求完成练习。

某中学八年级学生在校图书馆开展了“提高中学生语文素养”的综合性实践活动。活动主题是《传承中华文化,共担时代使命》。活动旨在弘扬中华民族优秀传统文化,提高青少年对中华文化的自信心和荣誉感。活动共分为三个环节,分别是诗歌创作、对联欣赏和新闻写作。最后,八年级(1)班代表队在此次活动比拼中独占鳌头。

①画横线的句子有搭配不当的语病,应将“_________”改为“_________”。

②画波浪线的句子标点使用有误,应将“_________”改为 “_________”。

③下列与加点词语“独占鳌头”表达的意思不同的一项是( )

A. 摘桂冠 B. 摘榜眼 C. 夺魁

五、诗歌阅读

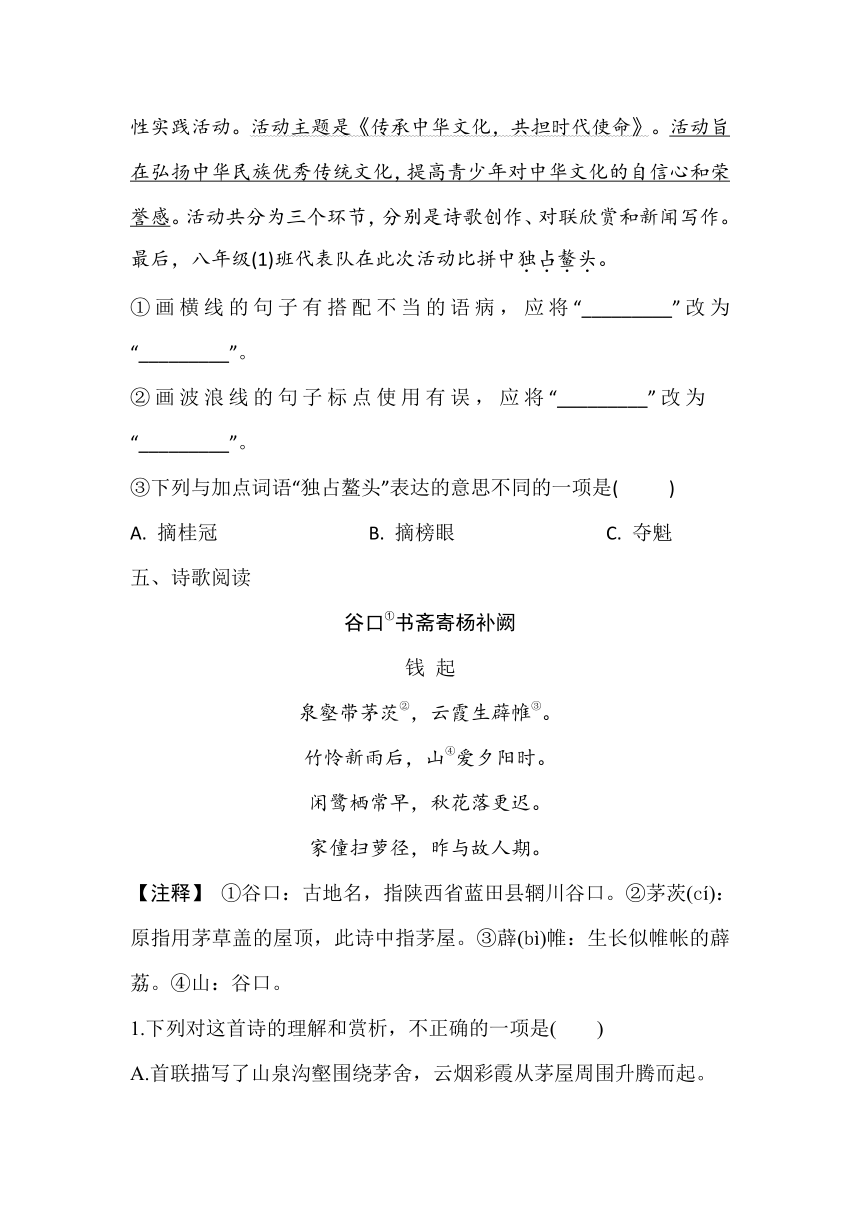

谷口①书斋寄杨补阙

钱 起

泉壑带茅茨②,云霞生薜帷③。

竹怜新雨后,山④爱夕阳时。

闲鹭栖常早,秋花落更迟。

家僮扫萝径,昨与故人期。

【注释】 ①谷口:古地名,指陕西省蓝田县辋川谷口。②茅茨(cí):原指用茅草盖的屋顶,此诗中指茅屋。③薜(bì)帷:生长似帷帐的薜荔。④山:谷口。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联描写了山泉沟壑围绕茅舍,云烟彩霞从茅屋周围升腾而起。

B.颔联中的“怜”是怜爱之意,而颈联中的“闲”也是诗人生活的写照。

C.本诗融叙事、写景、抒情、议论等表达方式于一体,情感沉郁感伤。

D.本诗用字准确,写景唯美,有着较强的艺术感染力。

2.联系标题,说说最后一联表达了作者怎样的思想感情。

_________________________________________________________

__________________________________________________________

六、现代文阅读

变沙漠为绿地的新方法:点沙成土

①土地沙漠化的问题,在全世界都是一个不容忽视的难题。沙漠不断地与人类抢夺生存空间,它不停地吞噬周围的绿洲,以每年几万平方千米的速度扩大。如果任其蔓延,地球只会仅存海洋与沙漠,不再有绿洲。因此,如何有效治理沙漠化、将沙漠变绿洲一直是全球性的难题。

②传统的沙漠改造主要有三种方法:第一种是工程方法,最著名和常用的是“草方格沙障”,也就是用正方形的麦草墙来固定沙土,通常用于沙漠公路两旁,缺点是在风沙过大的地方收效甚微;第二种是化学方法,即在沙表面喷洒固沙剂,将沙体表面固化来防止沙子流动;第三种则是大家熟知的植物方法,例如种植沙生植物,并采用滴灌技术来保持土地水分,这对沙化治理有一定的效果,但由于沙体中植物难以生长,其成本极高,难以大规模推广。

③于是,人们想如果能够“点沙成土”就好了。现在,这种幻想被重庆交通大学易志坚教授带领的科研团队实现了,他们找到了破解土壤的“力学密码”。他们仔细地分析了土壤的力学特性,发现土壤具有两种力学状态:干时是固体状态,湿时是流变状态,并且这两种状态能够相互转化。由于土壤的这两种特性,使得土壤有自修复和自调节两种功能。自修复就是土壤在干时的固体状态下开裂破坏,吸收水分后能够变为流变状态,从而可以修复破坏的土壤。它是稳定、持久的,是使土壤生生不息的前提。自调节即土壤颗粒排列的改变不会破坏土壤的性质,也就是土壤随便怎么捏合,其性质不变,只有这样,土壤才能让植物生长在其中,并以“温柔”的力保住植物,成为植物的理想载体。接着,他们探讨了土壤出现这种形式的原因。他们认为这是因为土壤有“万象结合约束”的特性,即土壤中任何两个颗粒从任何方向都能够结合,从而使得土壤拥有自修复和自调节的生态力学特性。正是这种约束使土壤能够维持植物稳定,并且能够保水、保肥和透气。但是,沙粒间不具备这种约束,所以表现为一盘散沙。于是,他们想如果让沙粒间有了这种“万象结合约束”,沙漠土壤化就有可能实现。

④在此理论基础上,2009 年易教授首次提出沙变土的原理。要想将沙变成土壤,就需要给沙子“万象结合约束”。于是易志坚团队集中力量寻找可以产生“万象结合约束”的黏合剂。最终,经过反复实验,他们从植物中提取了一种植物纤维黏合剂。将一桶水浇到普通沙地上后,水会迅速下渗;而将这种黏合剂混合到沙子中,再加入同样量的水,2 分钟左右,原先金黄色的沙子就变成了深褐色,摸上去很有黏性,并不会散掉。混合好的“土”圈成一个凹坑倒入水后,水也不流失。

⑤有了沙漠土壤化原理和方法,是不是就可以把所有的沙漠变成绿洲?并不是这样,要在改良的沙土上种植植物,还有两个问题要解决。第一个问题是这项技术改变沙土的物理黏合力,无法改变土壤本身的肥力,所以在第一次耕作时需人工施加水肥。第二个问题是缺水。沙漠土壤化改造一定要用水,因为沙漠存不住水。不少沙漠本身也有水资源,就可以利用那里的水资源。实验地点是否有水,的确已经成为其扩大种植面积的制约条件。但是,无论如何,此项技术是治沙领域的重大创新,有望成为沙漠变绿洲的一种重要手段。 (有改动)

1. 下列说法与文章不相符的一项是( )

A.土壤具有干时是固体状态,湿时是流变状态且能相互转化的两种力学状态。

B.传统的沙漠改造方法主要有工程方法、化学方法、植物方法三种。

C.因为土壤能够自修复和自调节,所以土壤具有“万象结合约束”的特性。

D.实验地点是否有水,是实现点沙成土、扩大种植面积的制约条件。

2.选文第②段画线句使用了什么说明方法?有什么作用?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.选文第④段加点词语能否删去?为什么?

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

七、习作

作家史铁生的《那个星期天》,记述了自己小时候一个星期天的经历,表达了真实的情感体验。在你的记忆中是否有一个星期天,发生过特别的事情,遇见过特殊的风景,获得了别样的体验?在你的想象中是否有一个星期天,经历一场奇遇,解开一个谜团,见证一个奇迹?

请以《那个星期天》为题作文。可写实,可想象。文体不限,诗歌除外。

要求:作文内容积极向上,字数在600—800之间,不要出现所在学校的校名或师生姓名。

参考答案

一、1. (1)mì 袭 殃

(2)D

(3)D

(4)松毛虫能预测天气

因为松毛虫的巢不整洁,里面堆积着杂物和垃圾,并不像巢的外表那样干净。

2. (1)B (2)C (3)D

二、(1)感时花溅泪 (2)欲辨已忘言

(3)天接云涛连晓雾

(4)绿水逶迤 芳草长堤 隐隐笙歌处处随

(5)中原乱 簪缨散 几时收

(6)无可奈何花落去 似曾相识燕归来

三、法布尔 一部很有趣,也很有益的书

四、(1)C

(2)①惊蛰 ②春分

①提高 增强 ②书名号 双引号 ③ B

五、1.C

2.最后一联是说家里已经打扫干净了,诚挚邀请朋友杨补阙来做客,表达了作者对朋友的热切盼望,期待他能如期来访。

六、1. C

2.举例子。举种植沙生植物的例子,具体真实地说明“植物方法”这种改造沙漠的传统做法难以大规模推广的原因。

3.不能删去。“左右”是概数,准确地说明了“植物纤维黏合剂”生效所需要的时间大约在2 分钟,删去后与实际情况不符。该词体现了说明文语言的准确性。

七、略

一、积累与运用

1.请运用积累的知识,完成习题题。

松毛虫们最怕坏天气,一滴雨就能使它们发抖,一片雪花就能惹起它们的怒火。如果能预先料到这种坏天气,那么对松毛虫的日常生活是非常有意义的。在黑夜里,这样一支庞大的队伍到相当远的地方去觅食,如果遇到坏天气,那实在是一件危险的事。如果突然遭到风雨的xí击,那么松毛虫就要遭yāng了,而这样的不幸在坏的季节里是常常会发生的。可松毛虫们自有办法。

(1)给下列加点的字注音,或根据拼音写出相应的汉字。

觅食( ) xí击( ) 遭yāng( )

(2)下列对画线句子成分的分析有误的一项是( )

A. “这样一支庞大的”和“相当远的”都是定语,起修饰作用。

B. “队伍”是主语中心语,“到”“觅”是谓语中心语。

C. “地方”是动词“到”的宾语,“食”是动词“觅”的宾语。

D. “在黑夜里”是状语,表示处所,起限定作用。

(3)文中提到“季节”,下面对诗句描写季节的判断正确的一项是( )

A. 杨花落尽子规啼(秋季) B. 卢橘花开枫叶衰(夏季)

C. 绿槐高柳咽新蝉(春季) D. 北风吹日昼多阴(冬季)

(4)以上文段选自《昆虫记》,文中“自有办法”指的是______________________。文中作者为什么认为松毛虫“败絮其中”?请结合作品简要概括。

2.选择

(1)下列说法有误的一项是( )

A.汪曾祺,京派作家的代表人物,被誉为“抒情的人道主义者”。其代表作有《受戒》《大淖记事》等。

B.《背影》一文中三次写到“背影”,重点描写了父亲买橘子时的“背影”。

C.古人注重谦敬之分,例如:恭贺、拜读、令尊、贵姓是敬辞,愚兄、拙作、薄礼是谦辞。

D.散文是一种抒发作者真情实感、写作方式灵活的文学体裁。本单元的课文中,朱自清的《背影》属于写人记事散文,茅盾的《白杨礼赞》属于托物言志散文,严文井的《永久的生命》和罗素的《我为什么而活着》属于议论性散文,汪曾祺的《昆明的雨》属于写景抒情散文。

(2)下列词语中,加点字的读音全都正确的一项是( )

A. 牛犊(dú) 搀扶(chān) 炽红(zhì) 不能自已(jǐ)

B. 颓唐(tuí) 拭干(shì) 遏制(è) 潜滋暗长(qiǎn)

C. 秀颀(qí) 辟邪(bì) 菌子(jùn) 恹恹欲睡(yān)

D. 鲜腴(yǔ) 濒临(bīn) 暮年(mù) 张目结舌(jié)

(3)下列词语中,汉字书写全都正确的一项是( )

A. 茸毛 星晨 倦怠 连绵不断

B. 调谢 踌躇 篱笆 坦荡如坻

C. 马褂 狼籍 蹒跚 不折不挠

D. 消逝 琐屑 开垦 纵横决荡

二、文学积累

(1),恨别鸟惊心。 (杜甫《春望》)

(2)此中有真意,。 [陶渊明《饮酒》(其五)]

(3) ,星河欲转千帆舞。

(李清照《渔家傲》)

(4)轻舟短棹西湖好,。,。 (欧阳修《采桑子》)

(5),,?试倩悲风吹泪过扬州。

(朱敦儒《相见欢》)

(6)晏殊的《浣溪沙》中以花的逝去、燕的归来表达出对时光流逝的感叹的词句是:,。

三、名著阅读。

《昆虫记》是一部介绍昆虫的种类、特征、习性等的昆虫学著作,记录了昆虫真实的生活,描述了昆虫为生存而斗争时表现出的灵性。书中还记载了_________(填人名)痴迷昆虫研究的动因、生平抱负、知识背景、生活状况等内容。作者将昆虫的多彩生活与自己的人生感悟融为一体,用人性去看待昆虫,字里行间都透露出作者对生命的尊重与热爱。鲁迅先生称赞这部书是“_____________________________

__________________”。

四、综合性学习

某中学八年级学生在校图书馆开展“提高中学生语文素养”的综合性实践活动,请你参与并完成下列任务。

(1)【环节一:诗歌创作】莎莎同学创作了下面这首以“献礼建党一百周年”为主题的七言律诗,下列填入横线处的字词最恰当的一项是( )

滚滚乌云罩九州,工农浴血汇洪流。

举刀挥剑豪情迈,驱寇___________战火休。

飞旋彩笔蓝图优,感慨沧桑社稷秀。

忧民忧国心无愧,立党为公一百___________。

A. 灭敌 日 B. 敌灭 日

C. 灭敌 秋 D. 敌灭 秋

(2)【环节二:对联欣赏】八年级(1)班班长展示了下面两副对联,请你说说这两副对联分别写的是二十四节气中的哪两个节气。请从备选答案中选出相应的节气填写在横线上。(3 分)

①上联:闻得春雷动,只是一声,虫醒桃开莺恰恰

下联:说来地气苏,正逢二月,牛耕日暖雨微微

②上联:昼夜等长,旧巢又是栖玄鸟

下联:暑寒渐易,新柳皆来扭绿腰

①______________________ ②______________________

备选答案:立春 雨水 惊蛰 春分 白露 秋分

(3)【环节三:新闻写作】宇飞同学为此次活动写了一则消息,请你按要求完成练习。

某中学八年级学生在校图书馆开展了“提高中学生语文素养”的综合性实践活动。活动主题是《传承中华文化,共担时代使命》。活动旨在弘扬中华民族优秀传统文化,提高青少年对中华文化的自信心和荣誉感。活动共分为三个环节,分别是诗歌创作、对联欣赏和新闻写作。最后,八年级(1)班代表队在此次活动比拼中独占鳌头。

①画横线的句子有搭配不当的语病,应将“_________”改为“_________”。

②画波浪线的句子标点使用有误,应将“_________”改为 “_________”。

③下列与加点词语“独占鳌头”表达的意思不同的一项是( )

A. 摘桂冠 B. 摘榜眼 C. 夺魁

五、诗歌阅读

谷口①书斋寄杨补阙

钱 起

泉壑带茅茨②,云霞生薜帷③。

竹怜新雨后,山④爱夕阳时。

闲鹭栖常早,秋花落更迟。

家僮扫萝径,昨与故人期。

【注释】 ①谷口:古地名,指陕西省蓝田县辋川谷口。②茅茨(cí):原指用茅草盖的屋顶,此诗中指茅屋。③薜(bì)帷:生长似帷帐的薜荔。④山:谷口。

1.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.首联描写了山泉沟壑围绕茅舍,云烟彩霞从茅屋周围升腾而起。

B.颔联中的“怜”是怜爱之意,而颈联中的“闲”也是诗人生活的写照。

C.本诗融叙事、写景、抒情、议论等表达方式于一体,情感沉郁感伤。

D.本诗用字准确,写景唯美,有着较强的艺术感染力。

2.联系标题,说说最后一联表达了作者怎样的思想感情。

_________________________________________________________

__________________________________________________________

六、现代文阅读

变沙漠为绿地的新方法:点沙成土

①土地沙漠化的问题,在全世界都是一个不容忽视的难题。沙漠不断地与人类抢夺生存空间,它不停地吞噬周围的绿洲,以每年几万平方千米的速度扩大。如果任其蔓延,地球只会仅存海洋与沙漠,不再有绿洲。因此,如何有效治理沙漠化、将沙漠变绿洲一直是全球性的难题。

②传统的沙漠改造主要有三种方法:第一种是工程方法,最著名和常用的是“草方格沙障”,也就是用正方形的麦草墙来固定沙土,通常用于沙漠公路两旁,缺点是在风沙过大的地方收效甚微;第二种是化学方法,即在沙表面喷洒固沙剂,将沙体表面固化来防止沙子流动;第三种则是大家熟知的植物方法,例如种植沙生植物,并采用滴灌技术来保持土地水分,这对沙化治理有一定的效果,但由于沙体中植物难以生长,其成本极高,难以大规模推广。

③于是,人们想如果能够“点沙成土”就好了。现在,这种幻想被重庆交通大学易志坚教授带领的科研团队实现了,他们找到了破解土壤的“力学密码”。他们仔细地分析了土壤的力学特性,发现土壤具有两种力学状态:干时是固体状态,湿时是流变状态,并且这两种状态能够相互转化。由于土壤的这两种特性,使得土壤有自修复和自调节两种功能。自修复就是土壤在干时的固体状态下开裂破坏,吸收水分后能够变为流变状态,从而可以修复破坏的土壤。它是稳定、持久的,是使土壤生生不息的前提。自调节即土壤颗粒排列的改变不会破坏土壤的性质,也就是土壤随便怎么捏合,其性质不变,只有这样,土壤才能让植物生长在其中,并以“温柔”的力保住植物,成为植物的理想载体。接着,他们探讨了土壤出现这种形式的原因。他们认为这是因为土壤有“万象结合约束”的特性,即土壤中任何两个颗粒从任何方向都能够结合,从而使得土壤拥有自修复和自调节的生态力学特性。正是这种约束使土壤能够维持植物稳定,并且能够保水、保肥和透气。但是,沙粒间不具备这种约束,所以表现为一盘散沙。于是,他们想如果让沙粒间有了这种“万象结合约束”,沙漠土壤化就有可能实现。

④在此理论基础上,2009 年易教授首次提出沙变土的原理。要想将沙变成土壤,就需要给沙子“万象结合约束”。于是易志坚团队集中力量寻找可以产生“万象结合约束”的黏合剂。最终,经过反复实验,他们从植物中提取了一种植物纤维黏合剂。将一桶水浇到普通沙地上后,水会迅速下渗;而将这种黏合剂混合到沙子中,再加入同样量的水,2 分钟左右,原先金黄色的沙子就变成了深褐色,摸上去很有黏性,并不会散掉。混合好的“土”圈成一个凹坑倒入水后,水也不流失。

⑤有了沙漠土壤化原理和方法,是不是就可以把所有的沙漠变成绿洲?并不是这样,要在改良的沙土上种植植物,还有两个问题要解决。第一个问题是这项技术改变沙土的物理黏合力,无法改变土壤本身的肥力,所以在第一次耕作时需人工施加水肥。第二个问题是缺水。沙漠土壤化改造一定要用水,因为沙漠存不住水。不少沙漠本身也有水资源,就可以利用那里的水资源。实验地点是否有水,的确已经成为其扩大种植面积的制约条件。但是,无论如何,此项技术是治沙领域的重大创新,有望成为沙漠变绿洲的一种重要手段。 (有改动)

1. 下列说法与文章不相符的一项是( )

A.土壤具有干时是固体状态,湿时是流变状态且能相互转化的两种力学状态。

B.传统的沙漠改造方法主要有工程方法、化学方法、植物方法三种。

C.因为土壤能够自修复和自调节,所以土壤具有“万象结合约束”的特性。

D.实验地点是否有水,是实现点沙成土、扩大种植面积的制约条件。

2.选文第②段画线句使用了什么说明方法?有什么作用?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.选文第④段加点词语能否删去?为什么?

________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________

七、习作

作家史铁生的《那个星期天》,记述了自己小时候一个星期天的经历,表达了真实的情感体验。在你的记忆中是否有一个星期天,发生过特别的事情,遇见过特殊的风景,获得了别样的体验?在你的想象中是否有一个星期天,经历一场奇遇,解开一个谜团,见证一个奇迹?

请以《那个星期天》为题作文。可写实,可想象。文体不限,诗歌除外。

要求:作文内容积极向上,字数在600—800之间,不要出现所在学校的校名或师生姓名。

参考答案

一、1. (1)mì 袭 殃

(2)D

(3)D

(4)松毛虫能预测天气

因为松毛虫的巢不整洁,里面堆积着杂物和垃圾,并不像巢的外表那样干净。

2. (1)B (2)C (3)D

二、(1)感时花溅泪 (2)欲辨已忘言

(3)天接云涛连晓雾

(4)绿水逶迤 芳草长堤 隐隐笙歌处处随

(5)中原乱 簪缨散 几时收

(6)无可奈何花落去 似曾相识燕归来

三、法布尔 一部很有趣,也很有益的书

四、(1)C

(2)①惊蛰 ②春分

①提高 增强 ②书名号 双引号 ③ B

五、1.C

2.最后一联是说家里已经打扫干净了,诚挚邀请朋友杨补阙来做客,表达了作者对朋友的热切盼望,期待他能如期来访。

六、1. C

2.举例子。举种植沙生植物的例子,具体真实地说明“植物方法”这种改造沙漠的传统做法难以大规模推广的原因。

3.不能删去。“左右”是概数,准确地说明了“植物纤维黏合剂”生效所需要的时间大约在2 分钟,删去后与实际情况不符。该词体现了说明文语言的准确性。

七、略

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读