第8课《列夫·托尔斯泰》课件(共32张ppt)

文档属性

| 名称 | 第8课《列夫·托尔斯泰》课件(共32张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 28.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-12 06:21:14 | ||

图片预览

文档简介

(共32张PPT)

列夫·托尔斯泰

茨威格

今天我们要了解一位世界级的大作家,他是19世纪俄国最伟大的作家——列夫·托尔斯泰。现在,就让我们跟随作者,去凝视托尔斯泰的眼睛,并由此进入他那深邃而丰富的内心世界。

导入

1、了解托尔斯泰的生平和作品,包括思想变化和人生追求。

2、通过文本的阅读,感悟托尔斯泰深邃而卓越的精神世界。

3、学习本文欲扬先抑的写作手法和比喻夸张等修辞手法的运用。

学习目标

斯帝芬·茨威格1881-1942奥地利着名作家,是20世纪 二、三十年代最着名的作家之一;他的写作成就以小说和人物传记见著。他为著名文学和历史人物所作的评论和传记,使他享有很高的声誉。

本文是一幅列夫·托尔斯泰的“肖像画”,作者不仅为我们展现了托尔斯泰的外貌特征,更为我们揭示了托尔斯泰深邃的精神世界。

作者

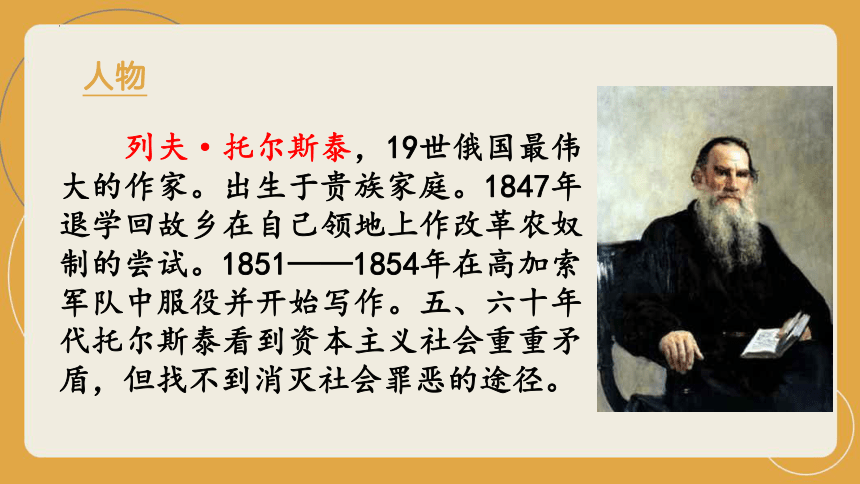

列夫·托尔斯泰,19世俄国最伟大的作家。出生于贵族家庭。1847年退学回故乡在自己领地上作改革农奴制的尝试。1851——1854年在高加索军队中服役并开始写作。五、六十年代托尔斯泰看到资本主义社会重重矛盾,但找不到消灭社会罪恶的途径。

人物

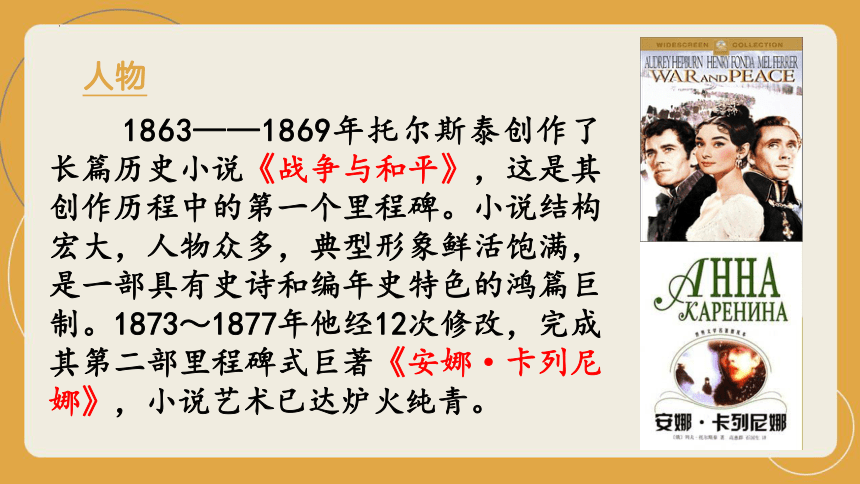

1863——1869年托尔斯泰创作了长篇历史小说《战争与和平》,这是其创作历程中的第一个里程碑。小说结构宏大,人物众多,典型形象鲜活饱满,是一部具有史诗和编年史特色的鸿篇巨制。1873~1877年他经12次修改,完成其第二部里程碑式巨著《安娜·卡列尼娜》,小说艺术已达炉火纯青。

人物

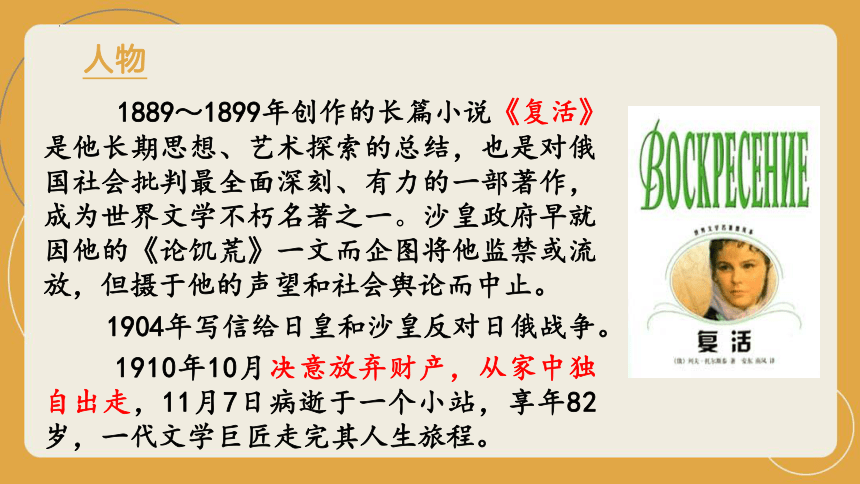

1889~1899年创作的长篇小说《复活》是他长期思想、艺术探索的总结,也是对俄国社会批判最全面深刻、有力的一部著作,成为世界文学不朽名著之一。沙皇政府早就因他的《论饥荒》一文而企图将他监禁或流放,但摄于他的声望和社会舆论而中止。

1904年写信给日皇和沙皇反对日俄战争。

1910年10月决意放弃财产,从家中独自出走,11月7日病逝于一个小站,享年82岁,一代文学巨匠走完其人生旅程。

人物

他逝世以后,遵照他的遗嘱,遗体安葬在一个小森林中,没有墓碑,没有十字架,茨威格称之为世间最美的坟墓。

人物

本文节选自《托尔斯泰》(《三作家》,安徽文艺出版社2000年版)。王雪飞译。有改动。题目是编者加的。1928年茨威格访问俄国,正值列夫·托尔斯泰100周年诞辰。他怀着无比崇敬的心情参观了托尔斯泰的故居和坟墓,领会到托尔斯泰的伟大。回国后,他写成了传记《三作家》,其一即为《列夫·托尔斯泰》。

写作背景

传记 通过对典型人物的生平、精神等领域进行系统描述、介绍的一种文学作品形式。可分“自传”和“他传”。前者是作者为自己撰写的,后者是作者为他人撰写的。其特点是:记言记行并重,大节细节并重,优点缺点并重,主观客观并重。

文体知识

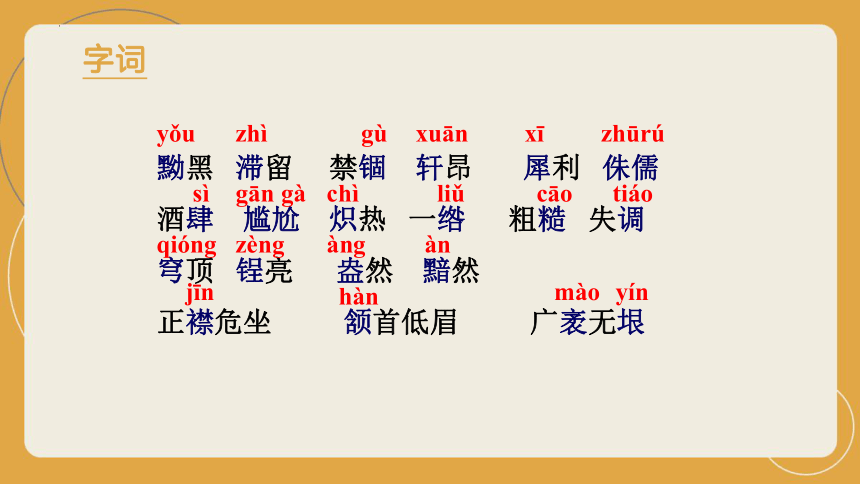

黝黑 滞留 禁锢 轩昂 犀利 侏儒

酒肆 尴尬 炽热 一绺 粗糙 失调

穹顶 锃亮 盎然 黯然

正襟危坐 颔首低眉 广袤无垠

yǒu

gù

zhì

xuān

xī

zhūrú

sì

gān gà

chì

liǔ

cāo

tiáo

qióng

zèng

àng

àn

jīn

hàn

mào

yín

字词

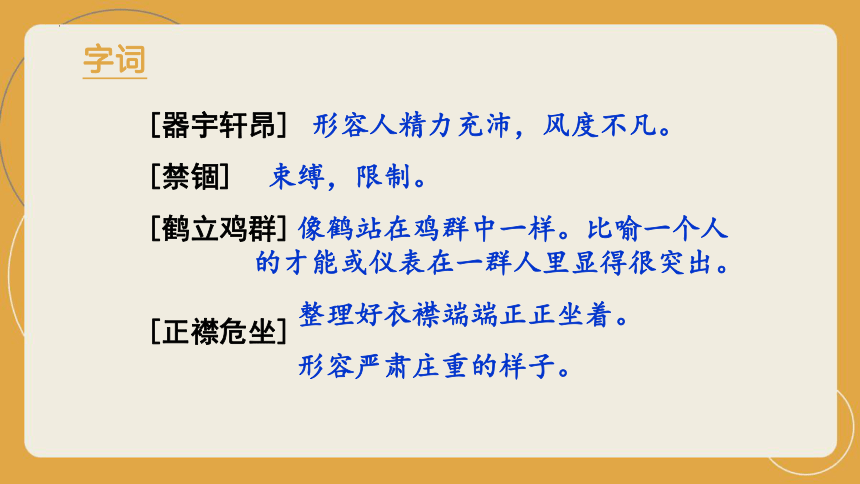

[器宇轩昂]

[禁锢]

[鹤立鸡群]

[正襟危坐]

形容人精力充沛,风度不凡。

束缚,限制。

像鹤站在鸡群中一样。比喻一个人的才能或仪表在一群人里显得很突出。

整理好衣襟端端正正坐着。

形容严肃庄重的样子。

字词

[颔首低眉]

[诚惶诚恐]

[广袤无垠]

低着头显得很谦卑恭顺的样子。

惶恐不安。/ 非常小心谨慎以至达到害怕不安的程度。

广阔无边。古代以东西长度为“广”,南北长度为“袤”。

字词

学生自行朗读课文思考:

课文主要可分几部分 每部分的主要内容是什么

列夫·托尔斯泰

第一部分(1~5)刻画外貌特征。

第二部分(6~9)描写那双非同寻常的眼睛。

整体感知

第一部分

1.作者是从哪些方面来刻画托尔斯泰的外貌特征的

(1)须发多毛、胡须浓密

(2)面部轮廓结构:失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙

(3)面部特征:忧郁、愚钝、压抑

(4)长相:长相平平、普通

(5)拜访者失望之情

合作探究

2.刻画这些特征时,作者运用了怎样的修辞手法,找出来并说说作用。

夸张

比喻

气韵生动

生动可感

3.你如何评价托尔斯泰的相貌

长相粗鄙;

多毛、浓胡须、矮身材

普通、平凡

学生推荐朗读能力强的同学朗读第二部分,其他同学听读思考:

1.本部分是从哪几方面来描写托尔斯泰的眼睛的

(1)写犀利目光;

(2)写目光蕴情丰富;

(3)写眼睛有威力;

(4)赞美目光犀利,同时揭示他人生的不幸。

2.课文通过描写眼睛,还写出了什么 (标画原文回答)

1

这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。——目光犀利,有准确的洞察力。

这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。一一写出托尔斯泰观察社会、人生、时代的广度和深度,展现了时代的本质和要求。

2

托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。——引用高尔基的话,夸张地道出了托尔斯泰那种能把万事万物尽收眼底的全方位的观察力。

3

1. 托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

作者引用高尔基的话,并运用夸张的修辞手法,写出了托尔斯泰那种能把万事万物尽收眼底的全方位的观察力以及内心世界的丰富和充沛。

这双眼睛因优美的音乐而热泪涟涟,因精神上的满足自在而闪闪发光,因忧郁而黯淡、麻木,神秘莫测;或者冷酷锐利,或者意趣盎然。

品味语言

2. ……这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代发射出精确无误的频波。

比喻。他对现实的批判是极其深刻而准确的。他的笔锋几乎指向社会的各个方面,特别是对沙皇的专制、法律的虚伪、贵族的腐朽、农民贫困的原因无不给予深刻的揭示。

3. 当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。

这句话写出了托尔斯泰对自我的审视也是相当冷酷而锐利的。他是自我灵魂的不断探寻者、解剖者。他执着地追求生命的真谛,审视社会的上层与下层、地主与农奴,还有宗教、革命......他在这种探寻中发现自己灵魂中的丑恶,为之痛苦并深深地忏悔。

1.作者在课文前半部分极力描写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外貌,但联系全文看,读者仍能感觉到这位文豪的不凡之处。这是为什么?这对塑造人物形象有何作用?

深入探究

前半部分描写托尔斯泰的外貌,突出了两个方面的特点:一是托尔斯泰外貌的平庸甚至丑陋,二是他和普通人毫无二致。写他外貌平庸既是对他外貌真实的刻画,也是为了说明他是普通的俄国人,与全体俄国人民同呼吸共命运。

联系全文看,写他平庸甚至丑陋的外表,正是为了反衬他灵魂的高贵,反衬他的眼睛精美绝伦。(先抑后扬)全文既对托尔斯泰的“形”“神”进行了独到细致的刻画,同时也在字里行间渗透着作者对托尔斯泰的崇敬、赞美之情。这样,前半部分的描写非但没有损害托尔斯泰在读者心目中的形象,反而收到了相反的艺术效果,使托尔斯泰的外貌,尤其是眼睛给读者留下深刻的印象。

2.课文一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自己的那一份幸福”,这是否矛盾?谈谈你的理解。

不矛盾。作者认为“可以任意支配整个世界及其知识财富”的是其犀利眼光,是对托尔斯泰准确而深刻的观察能力的肯定。正是因为托尔斯泰有这种能力,所以他才会超越自我,看到社会和人间的苦难,而这是一般人不具备的才能;也正是这种敏锐的洞察力,让托尔斯泰处在痛苦中,所以他又得不到“属于自己的那一份幸福 ”。

矛盾。因为托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”的是其犀利眼光,正是这种眼光,他才看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,但无力改变,所以他并不是幸福的。晚年托尔斯泰放弃财产,以致和家人产生矛盾,也说明他不幸福。

这篇人物小传运用大量的比喻和夸张手法,为我们展现了托尔斯泰独特的外貌特征,揭示了他丰富深邃的精神世界,展现了他灵魂的高贵不凡,字里行间洋溢着作者对他的仰慕、崇敬之情。

主旨

阅读指导

文章的字里行间渗透着作者对托尔斯泰的崇敬赞美之情;只有当我们阅读了他的有关作品,才会理解茨威格为什么会对托尔斯泰的眼睛做出如此的评价。

1.人生不是一种享乐,而是一桩十分沉重的工作。

2.人生的价值,并不是用时间,而是用深度去衡量的。

3.理想的书籍,是智慧的钥匙。

4.心灵纯洁的人,生活充满甜蜜和喜悦。

5.天才的十分之一是灵感,十分之九是血汗。

6.如果学生在学校里学习的结果是使自己什么也不会创造,那他的一生永远是模仿和抄袭 。

列夫·托尔斯泰名言

再 见

列夫·托尔斯泰

茨威格

今天我们要了解一位世界级的大作家,他是19世纪俄国最伟大的作家——列夫·托尔斯泰。现在,就让我们跟随作者,去凝视托尔斯泰的眼睛,并由此进入他那深邃而丰富的内心世界。

导入

1、了解托尔斯泰的生平和作品,包括思想变化和人生追求。

2、通过文本的阅读,感悟托尔斯泰深邃而卓越的精神世界。

3、学习本文欲扬先抑的写作手法和比喻夸张等修辞手法的运用。

学习目标

斯帝芬·茨威格1881-1942奥地利着名作家,是20世纪 二、三十年代最着名的作家之一;他的写作成就以小说和人物传记见著。他为著名文学和历史人物所作的评论和传记,使他享有很高的声誉。

本文是一幅列夫·托尔斯泰的“肖像画”,作者不仅为我们展现了托尔斯泰的外貌特征,更为我们揭示了托尔斯泰深邃的精神世界。

作者

列夫·托尔斯泰,19世俄国最伟大的作家。出生于贵族家庭。1847年退学回故乡在自己领地上作改革农奴制的尝试。1851——1854年在高加索军队中服役并开始写作。五、六十年代托尔斯泰看到资本主义社会重重矛盾,但找不到消灭社会罪恶的途径。

人物

1863——1869年托尔斯泰创作了长篇历史小说《战争与和平》,这是其创作历程中的第一个里程碑。小说结构宏大,人物众多,典型形象鲜活饱满,是一部具有史诗和编年史特色的鸿篇巨制。1873~1877年他经12次修改,完成其第二部里程碑式巨著《安娜·卡列尼娜》,小说艺术已达炉火纯青。

人物

1889~1899年创作的长篇小说《复活》是他长期思想、艺术探索的总结,也是对俄国社会批判最全面深刻、有力的一部著作,成为世界文学不朽名著之一。沙皇政府早就因他的《论饥荒》一文而企图将他监禁或流放,但摄于他的声望和社会舆论而中止。

1904年写信给日皇和沙皇反对日俄战争。

1910年10月决意放弃财产,从家中独自出走,11月7日病逝于一个小站,享年82岁,一代文学巨匠走完其人生旅程。

人物

他逝世以后,遵照他的遗嘱,遗体安葬在一个小森林中,没有墓碑,没有十字架,茨威格称之为世间最美的坟墓。

人物

本文节选自《托尔斯泰》(《三作家》,安徽文艺出版社2000年版)。王雪飞译。有改动。题目是编者加的。1928年茨威格访问俄国,正值列夫·托尔斯泰100周年诞辰。他怀着无比崇敬的心情参观了托尔斯泰的故居和坟墓,领会到托尔斯泰的伟大。回国后,他写成了传记《三作家》,其一即为《列夫·托尔斯泰》。

写作背景

传记 通过对典型人物的生平、精神等领域进行系统描述、介绍的一种文学作品形式。可分“自传”和“他传”。前者是作者为自己撰写的,后者是作者为他人撰写的。其特点是:记言记行并重,大节细节并重,优点缺点并重,主观客观并重。

文体知识

黝黑 滞留 禁锢 轩昂 犀利 侏儒

酒肆 尴尬 炽热 一绺 粗糙 失调

穹顶 锃亮 盎然 黯然

正襟危坐 颔首低眉 广袤无垠

yǒu

gù

zhì

xuān

xī

zhūrú

sì

gān gà

chì

liǔ

cāo

tiáo

qióng

zèng

àng

àn

jīn

hàn

mào

yín

字词

[器宇轩昂]

[禁锢]

[鹤立鸡群]

[正襟危坐]

形容人精力充沛,风度不凡。

束缚,限制。

像鹤站在鸡群中一样。比喻一个人的才能或仪表在一群人里显得很突出。

整理好衣襟端端正正坐着。

形容严肃庄重的样子。

字词

[颔首低眉]

[诚惶诚恐]

[广袤无垠]

低着头显得很谦卑恭顺的样子。

惶恐不安。/ 非常小心谨慎以至达到害怕不安的程度。

广阔无边。古代以东西长度为“广”,南北长度为“袤”。

字词

学生自行朗读课文思考:

课文主要可分几部分 每部分的主要内容是什么

列夫·托尔斯泰

第一部分(1~5)刻画外貌特征。

第二部分(6~9)描写那双非同寻常的眼睛。

整体感知

第一部分

1.作者是从哪些方面来刻画托尔斯泰的外貌特征的

(1)须发多毛、胡须浓密

(2)面部轮廓结构:失调、崎岖、平庸,甚至粗鄙

(3)面部特征:忧郁、愚钝、压抑

(4)长相:长相平平、普通

(5)拜访者失望之情

合作探究

2.刻画这些特征时,作者运用了怎样的修辞手法,找出来并说说作用。

夸张

比喻

气韵生动

生动可感

3.你如何评价托尔斯泰的相貌

长相粗鄙;

多毛、浓胡须、矮身材

普通、平凡

学生推荐朗读能力强的同学朗读第二部分,其他同学听读思考:

1.本部分是从哪几方面来描写托尔斯泰的眼睛的

(1)写犀利目光;

(2)写目光蕴情丰富;

(3)写眼睛有威力;

(4)赞美目光犀利,同时揭示他人生的不幸。

2.课文通过描写眼睛,还写出了什么 (标画原文回答)

1

这道目光就像一把锃亮的钢刀刺了过来,又稳又准,击中要害,令你无法动弹,无法躲避。——目光犀利,有准确的洞察力。

这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代放射出精确无误的频波。一一写出托尔斯泰观察社会、人生、时代的广度和深度,展现了时代的本质和要求。

2

托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。——引用高尔基的话,夸张地道出了托尔斯泰那种能把万事万物尽收眼底的全方位的观察力。

3

1. 托尔斯泰这对眼睛里有一百只眼珠。

作者引用高尔基的话,并运用夸张的修辞手法,写出了托尔斯泰那种能把万事万物尽收眼底的全方位的观察力以及内心世界的丰富和充沛。

这双眼睛因优美的音乐而热泪涟涟,因精神上的满足自在而闪闪发光,因忧郁而黯淡、麻木,神秘莫测;或者冷酷锐利,或者意趣盎然。

品味语言

2. ……这对珠宝有魔力,有磁性,可以把人世间的物质吸进去,然后向我们这个时代发射出精确无误的频波。

比喻。他对现实的批判是极其深刻而准确的。他的笔锋几乎指向社会的各个方面,特别是对沙皇的专制、法律的虚伪、贵族的腐朽、农民贫困的原因无不给予深刻的揭示。

3. 当这一副寒光四射的匕首转而对准它们的主人时是十分可怕的,因为锋刃无情,直戳要害,正好刺中了他的心窝。

这句话写出了托尔斯泰对自我的审视也是相当冷酷而锐利的。他是自我灵魂的不断探寻者、解剖者。他执着地追求生命的真谛,审视社会的上层与下层、地主与农奴,还有宗教、革命......他在这种探寻中发现自己灵魂中的丑恶,为之痛苦并深深地忏悔。

1.作者在课文前半部分极力描写托尔斯泰平庸甚至丑陋的外貌,但联系全文看,读者仍能感觉到这位文豪的不凡之处。这是为什么?这对塑造人物形象有何作用?

深入探究

前半部分描写托尔斯泰的外貌,突出了两个方面的特点:一是托尔斯泰外貌的平庸甚至丑陋,二是他和普通人毫无二致。写他外貌平庸既是对他外貌真实的刻画,也是为了说明他是普通的俄国人,与全体俄国人民同呼吸共命运。

联系全文看,写他平庸甚至丑陋的外表,正是为了反衬他灵魂的高贵,反衬他的眼睛精美绝伦。(先抑后扬)全文既对托尔斯泰的“形”“神”进行了独到细致的刻画,同时也在字里行间渗透着作者对托尔斯泰的崇敬、赞美之情。这样,前半部分的描写非但没有损害托尔斯泰在读者心目中的形象,反而收到了相反的艺术效果,使托尔斯泰的外貌,尤其是眼睛给读者留下深刻的印象。

2.课文一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自己的那一份幸福”,这是否矛盾?谈谈你的理解。

不矛盾。作者认为“可以任意支配整个世界及其知识财富”的是其犀利眼光,是对托尔斯泰准确而深刻的观察能力的肯定。正是因为托尔斯泰有这种能力,所以他才会超越自我,看到社会和人间的苦难,而这是一般人不具备的才能;也正是这种敏锐的洞察力,让托尔斯泰处在痛苦中,所以他又得不到“属于自己的那一份幸福 ”。

矛盾。因为托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”的是其犀利眼光,正是这种眼光,他才看透了暴政、丑恶、虚伪和苦难,也看清了造成人间种种罪恶的原因,但无力改变,所以他并不是幸福的。晚年托尔斯泰放弃财产,以致和家人产生矛盾,也说明他不幸福。

这篇人物小传运用大量的比喻和夸张手法,为我们展现了托尔斯泰独特的外貌特征,揭示了他丰富深邃的精神世界,展现了他灵魂的高贵不凡,字里行间洋溢着作者对他的仰慕、崇敬之情。

主旨

阅读指导

文章的字里行间渗透着作者对托尔斯泰的崇敬赞美之情;只有当我们阅读了他的有关作品,才会理解茨威格为什么会对托尔斯泰的眼睛做出如此的评价。

1.人生不是一种享乐,而是一桩十分沉重的工作。

2.人生的价值,并不是用时间,而是用深度去衡量的。

3.理想的书籍,是智慧的钥匙。

4.心灵纯洁的人,生活充满甜蜜和喜悦。

5.天才的十分之一是灵感,十分之九是血汗。

6.如果学生在学校里学习的结果是使自己什么也不会创造,那他的一生永远是模仿和抄袭 。

列夫·托尔斯泰名言

再 见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读