诗歌鉴赏专项训练八年级上册13《野望》同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 诗歌鉴赏专项训练八年级上册13《野望》同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 149.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-13 23:10:31 | ||

图片预览

文档简介

野望

野望

王绩:(585年-644年),字无功,号东皋子,祖籍山西祁县,隋大儒王通之弟,中国唐代诗人,隋唐大臣。家族“六世冠冕”,他是隋末大儒王通的弟弟,初唐四杰王勃的叔爷爷。

被后世公认为是五言律诗的奠基人,扭转齐梁余风,为开创唐诗做出了重要贡献,在中国的诗歌史上,也具有非常重要的地位。他的山水田园诗朴素自然,意境浑厚,“以真率疏浅之格,入初唐诸家中,如鸢凤群飞,忽逢野鹿,正是不可多得也。”主要作品有:诗歌《野望》《秋夜喜遇王处士》《醉后》《独酌》《过酒家》等。去世之后,挚友吕才收录其诗文编纂成《东皋子集》五卷。

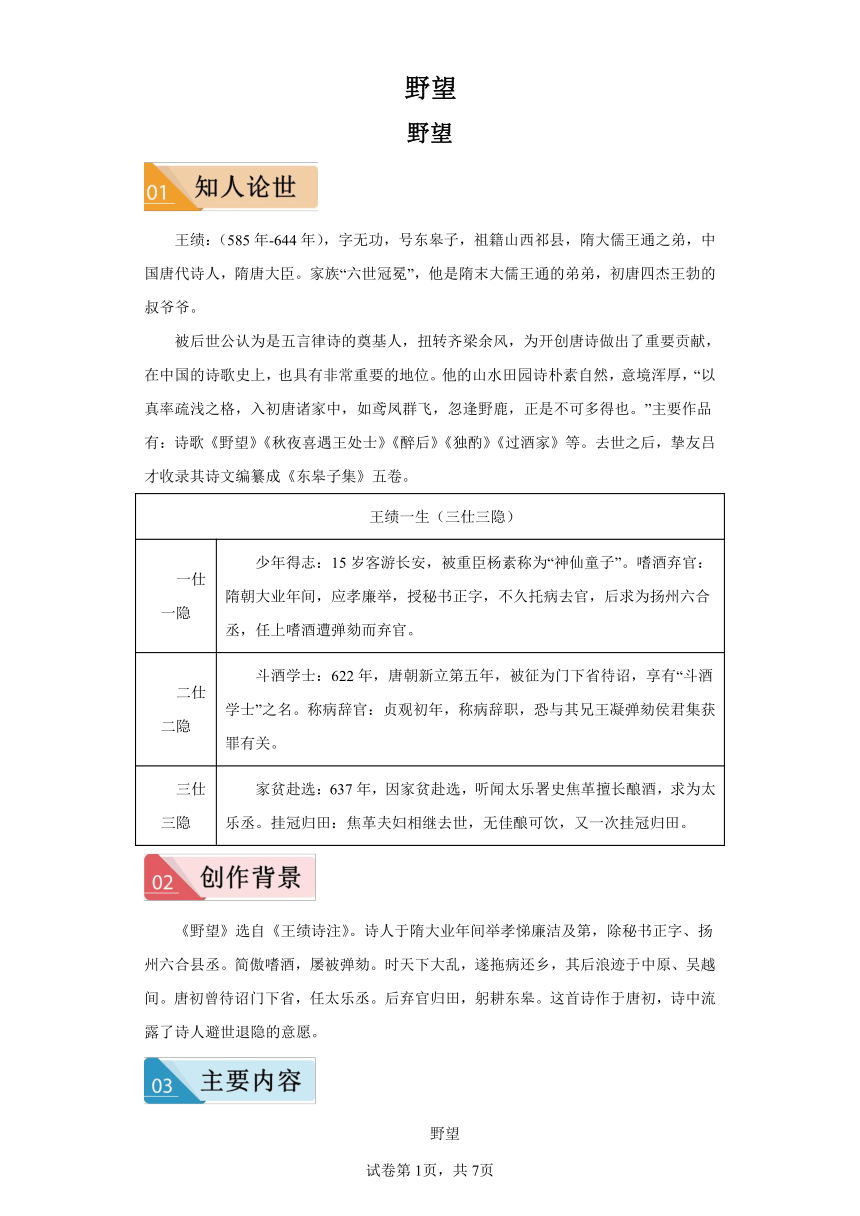

王绩一生(三仕三隐)

一仕一隐 少年得志:15岁客游长安,被重臣杨素称为“神仙童子”。嗜酒弃官:隋朝大业年间,应孝廉举,授秘书正字,不久托病去官,后求为扬州六合丞,任上嗜酒遭弹劾而弃官。

二仕二隐 斗酒学士:622年,唐朝新立第五年,被征为门下省待诏,享有“斗酒学士”之名。称病辞官:贞观初年,称病辞职,恐与其兄王凝弹劾侯君集获罪有关。

三仕三隐 家贫赴选:637年,因家贫赴选,听闻太乐署史焦革擅长酿酒,求为太乐丞。挂冠归田:焦革夫妇相继去世,无佳酿可饮,又一次挂冠归田。

《野望》选自《王绩诗注》。诗人于隋大业年间举孝悌廉洁及第,除秘书正字、扬州六合县丞。简傲嗜酒,屡被弹劾。时天下大乱,遂拖病还乡,其后浪迹于中原、吴越间。唐初曾待诏门下省,任太乐丞。后弃官归田,躬耕东皋。这首诗作于唐初,诗中流露了诗人避世退隐的意愿。

野望

王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

【译文】

傍晚时分站在东皋纵目远望,我徘徊不定不知该归依何方。

层层树林都染上秋天的色彩,重重山岭披覆着落日的余光。

牧人驱赶着那牛群返还家园,猎人带着猎物驰过我的身旁。

大家相对无言彼此互不相识,我长啸高歌真想隐居在山冈!

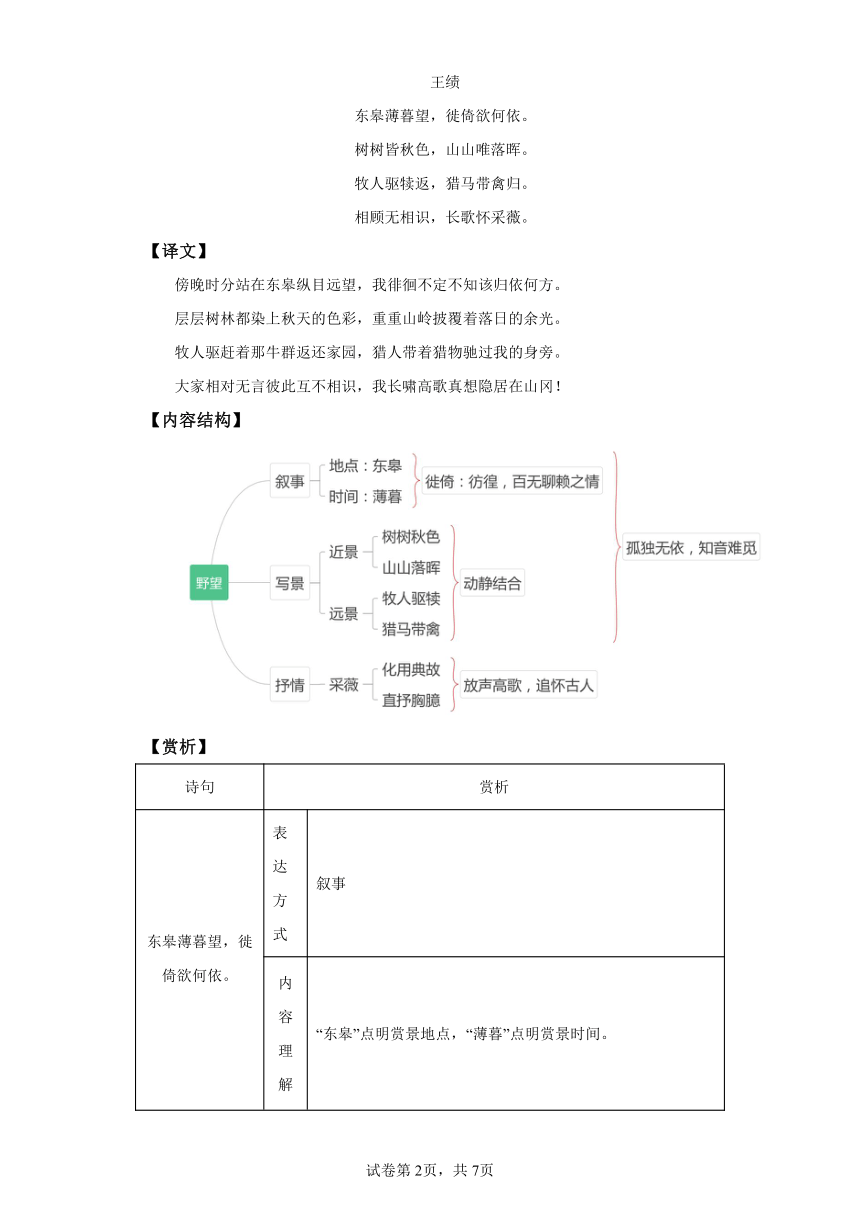

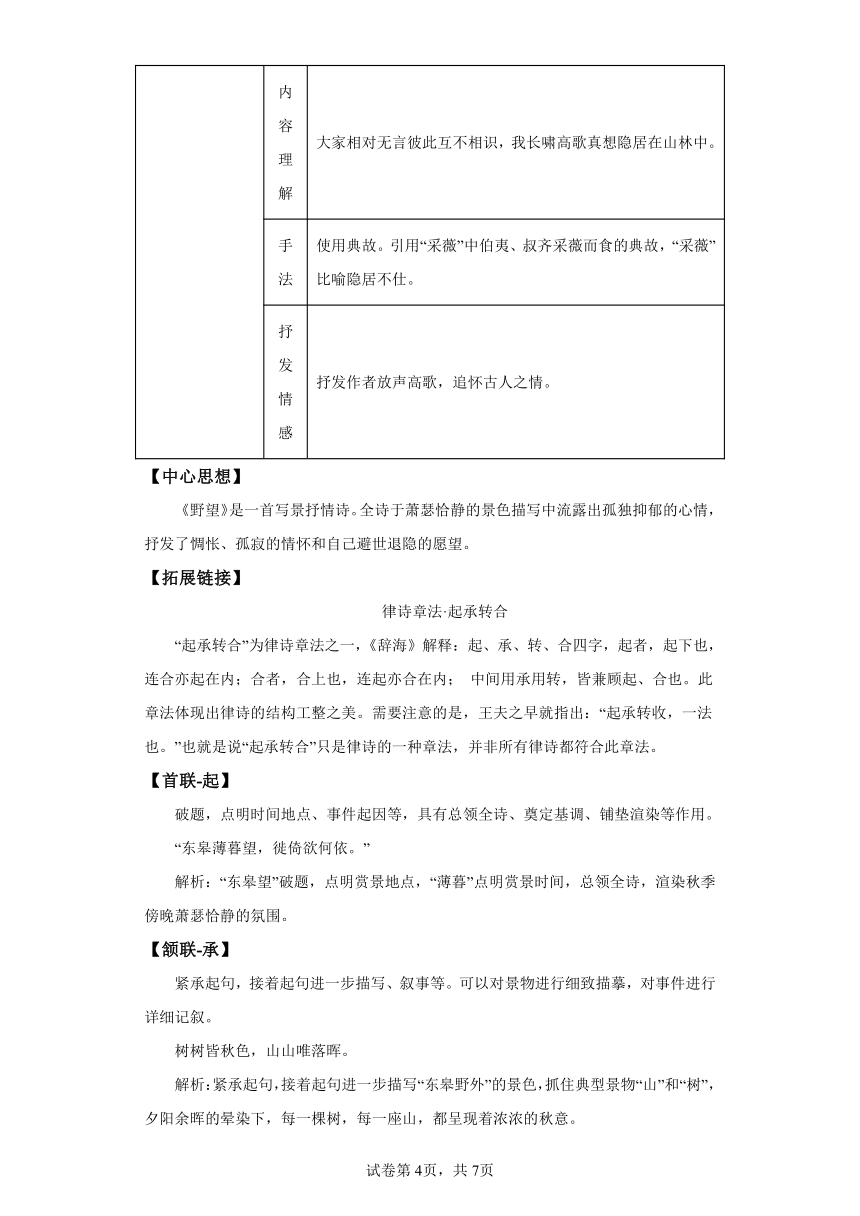

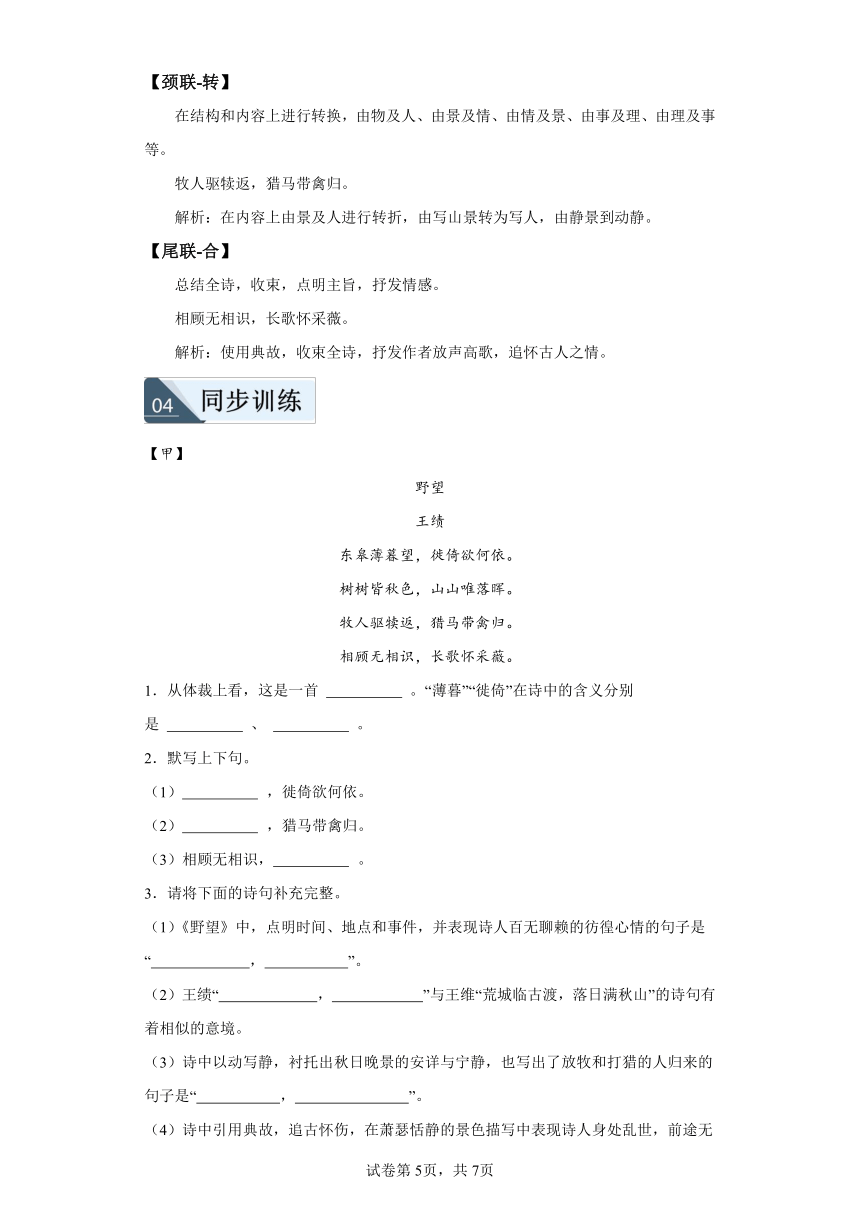

【内容结构】

【赏析】

诗句 赏析

东皋薄暮望,徙倚欲何依。 表达方式 叙事

内容理解 “东皋”点明赏景地点,“薄暮”点明赏景时间。

炼字 徙倚:徘徊,写出了诗人彷徨的情态,表达出百无聊赖的情感。

抒发情感 表达诗人的怅惘、孤寂之情。

树树皆秋色,山山唯落晖。牧人驱犊返,猎马带禽归。 表达方式 写景

内容理解 “树树皆秋色,山山唯落晖”描写出夕阳余晖的晕染下,每一棵树,每一座山,都呈现着浓浓的秋意。“牧人驱犊返,猎马带禽归”描写出放牛的牧童唱着山歌,欢快的赶着牛儿返回家中,猎人骑着骏马,大声吆喝着,带着猎物满意而归。

手法 动静结合:“树树”和“山山”为静景,“牧人”和“猎马”为动景,动静结合,相得益彰,描绘出一幅山林晚秋萧瑟恬静的画面。

视角转换:“树树”和“山山”为近景,牧人”和“猎马”为远景,远近视角转换,描绘出一幅静逸安闲、自然和谐的乡村美景图。

抒发情感 以乐衬哀,反衬出诗人的郁闷孤寂的心境。

相顾无相识,长歌怀采薇。 表达方式 抒情

内容理解 大家相对无言彼此互不相识,我长啸高歌真想隐居在山林中。

手法 使用典故。引用“采薇”中伯夷、叔齐采薇而食的典故,“采薇”比喻隐居不仕。

抒发情感 抒发作者放声高歌,追怀古人之情。

【中心思想】

《野望》是一首写景抒情诗。全诗于萧瑟恰静的景色描写中流露出孤独抑郁的心情,抒发了惆怅、孤寂的情怀和自己避世退隐的愿望。

【拓展链接】

律诗章法·起承转合

“起承转合”为律诗章法之一,《辞海》解释:起、承、转、合四字,起者,起下也,连合亦起在内;合者,合上也,连起亦合在内; 中间用承用转,皆兼顾起、合也。此章法体现出律诗的结构工整之美。需要注意的是,王夫之早就指出:“起承转收,一法也。”也就是说“起承转合”只是律诗的一种章法,并非所有律诗都符合此章法。

【首联-起】

破题,点明时间地点、事件起因等,具有总领全诗、奠定基调、铺垫渲染等作用。

“东皋薄暮望,徙倚欲何依。”

解析:“东皋望”破题,点明赏景地点,“薄暮”点明赏景时间,总领全诗,渲染秋季傍晚萧瑟恰静的氛围。

【颔联-承】

紧承起句,接着起句进一步描写、叙事等。可以对景物进行细致描摹,对事件进行详细记叙。

树树皆秋色,山山唯落晖。

解析:紧承起句,接着起句进一步描写“东皋野外”的景色,抓住典型景物“山”和“树”,夕阳余晖的晕染下,每一棵树,每一座山,都呈现着浓浓的秋意。

【颈联-转】

在结构和内容上进行转换,由物及人、由景及情、由情及景、由事及理、由理及事等。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

解析:在内容上由景及人进行转折,由写山景转为写人,由静景到动静。

【尾联-合】

总结全诗,收束,点明主旨,抒发情感。

相顾无相识,长歌怀采薇。

解析:使用典故,收束全诗,抒发作者放声高歌,追怀古人之情。

【甲】

野望

王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

1.从体裁上看,这是一首 。“薄暮”“徙倚”在诗中的含义分别是 、 。

2.默写上下句。

(1) ,徙倚欲何依。

(2) ,猎马带禽归。

(3)相顾无相识, 。

3.请将下面的诗句补充完整。

(1)《野望》中,点明时间、地点和事件,并表现诗人百无聊赖的彷徨心情的句子是“ , ”。

(2)王绩“ , ”与王维“荒城临古渡,落日满秋山”的诗句有着相似的意境。

(3)诗中以动写静,衬托出秋日晚景的安详与宁静,也写出了放牧和打猎的人归来的句子是“ , ”。

(4)诗中引用典故,追古怀伤,在萧瑟恬静的景色描写中表现诗人身处乱世,前途无望,孤独抑郁的心情的句子是“ , ”。

4.选出赏析有误的一项( )

A.首联,“望”字点题。傍晚时分,夕阳西下,天边满是烟霞,牛羊归家,鸡栖于埘,诗人独自一人登上东皋极目远望,左右徘徊不已,迷茫和失意之情顿生。

B.颔联,写远望秋天山林之静景,勾勒了一幅秋之晚景图。一望无际的树林都染上了暮秋时分憔悴枯黄的颜色,连绵起伏的群山在夕阳的映照下染上了萧瑟的暮光。

C.颈联,写傍晚时分人的活动,描绘了一幅乡野之人放牧归来的动态场景,安逸而又令人陶醉,从反面衬托诗人的郁闷孤单的心境。

D.尾联,诗人从美好而热闹的场景中回过神,由外物回归自身,唱着《采薇》之歌,抒发自己对古时候的隐者陶渊明的无限怀念之情。

5.“树树皆秋色,山山唯落晖”描写了什么样的画面?

6.诗句“牧人驱犊返,猎马带禽归”描绘了一幅什么样的画面?

7.请就“景”与“情”的关系,赏析本诗的颔联。

8.“牧人驱犊返,猎马带禽归”中的动词使用很有特色,尝试进行分析。

9.诗歌的最后一句运用了什么样写作手法?全诗表达了作者怎么样的思想感情?

10.阅读链接材料,回答问题。

【乙】【链接材料一】

王绩,字无功,绛州龙门人。贞观初,以疾罢归。河渚①间有仲长子光②者,亦隐士也,无妻子。绩爱其真,遂相近结庐,日与对酌。君有奴婢数人,多种黍,春秋酿酒,养凫③雁、莳④药草自供。以《周易》《庄》《老》置床头,无他用心也。自号“东皋子”。虽刺史谒见,皆不答。

性简傲⑤,好饮酒,能尽五斗,自著《五斗先生传》。弹琴、为诗、著文,高情胜气,独步当时。

(节选自《唐才子传》)

【注】①渚:水中间的小块陆地。②仲长子光:字不耀,洛阳人。③凫:野鸭。④莳:移植。⑤傲:放纵。

(1)用“/”标出下面句子的两处朗读停顿。

遂 相 近 结 庐

(2)解释下列句中加点词的意思。

东皋薄暮望 薄:

以疾罢归 以:

日与对酌 日:

好饮酒 好:

(3)用现代汉语翻译下列句子。

虽刺史谒见,皆不答。

好饮酒,能尽五斗,自著《五斗先生传》。

(4)品味《野望》颔联中“皆”的精妙之处。

(5)结合材料和注释,探寻“采薇”的内涵。

为表达不同情感,“采薇”这一典故可能有三种使用角度:①伯夷、叔齐扣马而谏。②伯夷、叔齐隐居于首阳山,采薇蕨而食。③伯夷、叔齐义不食周粟,饿死于首阳山。

《野望》侧重从( )(填序号)角度用典,表达的情感是 。

(6)结合【乙】文,分析【甲】诗中王绩“徙倚欲何依”的原因。

(7)【链接材料二】

有一些典故,在不同的文学作品中可以抒发不同的感情。《史记卷六十一伯夷列传》记载:“武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之。”说的是伯夷、叔齐隐居山野,义不仕周、最终饿死的故事。

请分析下面这首诗和《野望》中作者借“采薇”典故抒发的不同感情。

南安军

文天祥

梅花南北路,风雨湿征衣。出岭同谁出?归乡如此归!

山河千古在,城郭一时非。饿死真吾志,梦中行采薇。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1. (五言)律诗 傍晚 徘徊 2. 东皋薄暮望 牧人驱犊返 长歌怀采薇 3. 东皋薄暮望 徙倚欲何依 树树皆秋色 山山唯落晖 牧人驱犊返 猎马带禽归 相顾无相识 长歌怀采薇 4.D 5.每棵树都染上秋天的色彩,重重山岭都披覆着落日的余光。描绘出一副孤独(萧瑟、清冷)的山村秋日夕照图。 6.牧人驱赶着牛群回家,猎人们带着收货的猎物回家,好一派田园气象(一幅温馨愉悦的农村生活画面)。 7.颔联融情于景,描写了漫山遍野,树叶枯黄,更兼残阳尽染的萧瑟画面,寄寓了诗人惆怅、孤寂的情怀。 8.“驱”“返”“带”“归”用得自然准确,这种动态式的描写愈发衬托出秋日晚景的安详宁静,诗人于一静一动的描写之中,把山山树树、牛犊猎马交织成一幅绝妙的艺术画卷。同时,远景和近景的搭配,自然和谐,令人不能不产生某种遐想,甚至忘情在安逸闲适的田野之中。 9.用典(运用典故),表达了作者孤独无依、彷徨抑郁的心情,同时反映出作者对现实的不满与无奈。 10.(1)遂/相近/结庐。

(2)接近;因,因为;每天,天天;喜欢,喜好

(3)即使有刺史来拜见他,他都不应答人家。

嗜好饮酒,能一次喝尽五斗酒,为自己写的自传命名为《五斗先生传》。

(4)“皆”的意思是“全,都”。写出了层层树林都染上了秋天的色彩,没有例外,表现出秋色的广阔、萧瑟。

(5)③;对隐居不仕的向往。

(6)①因患疾病而免职,仕途不顺;②薄暮时分,满腹心事,无处诉说;③性情简易放纵,喜好饮酒,“无他用心”。

(7)《野望》中作者借“采薇”典故表明归隐之意。《南安军》中文天祥借“采薇”典故表明以死明志、以身殉国的决心。

【解析】1.一问考查文学常识。律诗通常每首八句。以八句完篇的律诗,每二句成一联,计四联,习惯上称第一联为首联,第二联为颔联,第三联为颈联,第四联为尾联。律诗句子字数整齐划一,每句或五言,或七言,分别称五言律诗、七言律诗。五律规定每句五字,全首共四十字;七律规定每句七字,全首共五十六字字。据此分析,《野望》为五言律诗。

二、三问考查文言实词含义。“东皋薄暮望,徙倚欲何依”意思是:傍晚时分站在东皋纵目远望,我徘徊不定不知该归依何方。“薄暮”“徙倚”在诗中的含义分别是“傍晚”“徘徊”。

2.考查默写。本题中“皋、暮、犊、薇”等字是易错字,作答时要注意。

3.考查默写。默写题作答时,一是要透彻理解诗文的内容;二是要认真审题,找出符合题意的诗文句子;三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错字。注意重点字词“皋、薄、徙倚、皆、唯、晖、犊、返、禽、薇”等字是易错字,作答时要注意。

4.本题考查对诗歌内容的理解分析。

D.“抒发自己对古时候的隐者陶渊明的无限怀念之情”有误。“相顾无相识,长歌怀采薇”这一句运用典故,“采薇”本指菜食野菜,出自《史记·伯夷列传》:商末孤竹君之子伯夷、叔齐在商亡之后,“不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之”。后比喻隐居不仕,用在这里表示诗人怀念古时候的隐者伯夷和叔齐。故选D。

5.考查诗句画面的理解。颔联“树树皆秋色,山山唯落晖”融情于景,情景交融,描写薄暮中的秋野静景:山山、树树,一片秋色,一抹落晖。萧条、静谧,触发诗人彷徨无依之感。山山、树树,秋色、落晖中展现的画面是漫山遍野,树叶枯黄,更兼残阳尽染的萧瑟衰败景象,景中寄寓了诗人孤独、落寞的情怀,表达了作者在现实生活里的苦闷、孤独、惆怅和抑郁。

6.本题考查诗句画面的描述。颈联“牧人驱犊返,猎马带禽归”句意:牧人驱赶着那牛群返还家园,猎人带着诸多猎物回归家园。注意抓住“牧人”“犊”“猎马”“禽”的特点描述。比如:放牧的人赶着牛返回,猎人骑着马带着猎获的禽鸟归来。

7.本题考查诗句赏析。《野望》是隋末唐初诗人王绩的作品。此诗描写了隐居之地的清幽秋景,在闲逸的情调中,带着几分彷徨,孤独和苦闷,这首诗是王绩的代表作。“树树皆秋色,山山唯落晖”的意思“每棵树都染上秋天的色彩,重重山岭都披覆着落日的余光”,是写静景,看似安静开阔的景象,却给人一种荒凉落寞之感,宛如一幅山家秋晚图,光与色搭配得恰到好处。

8.本题考查对词语的赏析。“牧人驱犊返,猎马带禽归”一句,是动景描写,诗人给我们描绘了一幅乡野之人放牧归来的动态场景。放牛的牧童唱着山歌,欢快的赶着牛儿返回家中,猎人骑着骏马,大声吆喝着,带着猎物满意而归。“驱、返、带、归”等一系列动词的运用,自然而精警,写出了秋日安逸的场景,令人陶醉的画面。结合前一句“树树皆秋色,山山唯落晖”,这一句是远处的静景描写,“牧人驱犊返,猎马带禽归”则为整个静谧的画面,注入一股跳动的情致和欣然的意趣,一动一静,一远一近中,把树树、山山、牧人、牛犊、猎马、禽等景物融合在一起,描绘出一幅静逸安闲、自然和谐的乡村美景图,让人忘情不已。

9.本题考查写作手法及作者的思想感情。

第一问:“相顾无相识,长歌怀采薇”一句,“采薇”是指采食野菜。据《史记·伯夷列传》,商末孤竹君之子伯夷、叔齐在商亡后,“不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之”。后遂以“采薇”比喻隐居不仕。所以,这里是运用了“用典”的修辞手法。

第二问:尾联诗人由外物回归自身,抒发感情,收束全诗。夕阳下景色的宁谧,农人们归家的喜悦,却都冲散不了诗人心头的忧郁。在这田园的生活中周围的一切都显得很陌生,诗人感觉自己虽然身处陶渊明般的境地,却与之若即若离,并不能融入这诗一般的田园山水。表达了诗人孤独、苦闷、彷徨的心情。此时作者只好从前贤那里寻找慰藉,放声高歌,怀念古时候的隐者伯夷和叔齐,借此来反映对现实的不满和无奈。

10.(1)考查断句。句意:所以在相近的地方建了座茅屋。“遂”是句首连词,其后应断开。“相近”为状语,其后应断开。故断句为:遂/相近/结庐。

(2)本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

“东皋薄暮望”句意:黄昏的时候伫立在房舍东边的高地怅望。薄:接近。

“以疾罢归”句意:以疾病的理由辞官回乡。以:因,因为。

“日与对酌”句意:每日与他相对饮酒。日:每天,天天。

“好饮酒”句意:喜好饮。好:喜欢,爱好。

(3)本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。重点词语:虽:即使。谒见:拜见。皆:都。好:爱好。尽:喝完。

(4)考查字词赏析。树树皆秋色:每棵树都染上秋天的色彩。皆:都。一望无际的树林都染上了暮秋时分憔悴枯黄的颜色,无一例外。“皆”字表现了秋色的广阔与浓郁,给人无尽的凄凉萧瑟之感。

(5)考查赏析诗歌的用典。“伯夷、叔齐扣马而谏”表达的是忠于国家之义。“伯夷、叔齐隐居于首阳山,采薇蕨而食”表达了是对隐居生活的向往。“伯夷、叔齐义不食周粟,饿死于首阳山”表达的是忠贞不屈之义。本诗尾联用典,诗人从美好而热闹的场景中回过神,又回到了起始的心境之中了,更加平添了一种茫然若失、孤独无依、苦闷惆怅的心绪。诗人身边没有一个相识的熟人和朋友,没有人能够分担这份寂寥,只好拉来已经远去的伯夷、叔齐了。诗人唱着《采薇》之歌,抒发自己隐逸山林之志。

(6)考查比较阅读。根据乙文中的“贞观初,以疾罢归”可得:因患疾病而免职,仕途不顺。

根据甲诗中的“相顾无相识,长歌怀采薇”可知,诗人从美好而热闹的场景中回过神,又回到了起始的心境之中了,更加平添了一种茫然若失、孤独无依、苦闷惆怅的心绪。诗人身边没有一个相识的熟人和朋友,没有人能够分担这份寂寥。可得:薄暮时分,满腹心事,无处诉说。

根据乙文中的“以《周易》《庄》《老》置床头,无他用心也”“性简傲,好饮酒,能尽五斗”可得:性情简易放纵,喜好饮酒,“无他用心”。

(7)本题考查诗歌的思想感情。《野望》描写了一幅略显苍凉的田园牧歌式的山村秋晚图,抒发了孤独抑郁的心情和避世退隐的愿望。王绩在隋朝做官认真勤勉,到了唐朝反倒在政治上消极低迷,尽管唐朝开明鼎盛,但其建立过程实是与儒家提倡的“忠”背道而驰。这就是王绩不屑于在唐朝为官的重要原因。因此,王绩这样一个深受儒家思想影响的前朝遗臣,是不能忍受唐朝的,所以他后来辞官还乡,过上了隐居的生活。隐居后的王绩并不能像陶渊明那样从田园中找到慰藉,所以写出了“相顾无相识,长歌怀采薇”。他诉说自己在现实中孤独无依,只能追怀古代隐士,和伯夷、叔齐神交了。所以《野望》中作者借“采薇”典故表明归隐之意。

《南安军》这首诗前两联叙述了行程中的地点和景色,以及作者的感慨,抒写了这次行程中的悲苦心情。颈联以祖国山河万世永存与城郭一时沦陷进行对比,突出诗人对恢复大宋江山的信念和对元人的蔑视。尾联“饿死真吾志,梦中行采薇”写诗人文天祥宁愿绝食饿死在家乡,也不与元兵合作,决心饿死殉国,完成“首丘”之义的心愿。诗人常常梦见自己像伯夷、叔齐一样在首阳山采野菜为生。从广东开始,文天祥就开始绝食,准备饿死在家乡,绝食八日依然没事,就继续进食。就在文天祥写《南安军》的同一年十月初一晚上,文天祥被押送到元大都,作了三年两个月零九天的囚徒后壮烈牺牲,表现出强烈的爱国感情,显示出民族正气。故《南安军》中文天祥借“采薇”典故表明以死明志、以身殉国的决心。

【点睛】参考译文:

王绩,字无功,是绛州龙门人。贞观初年,以疾病的理由辞官回乡。河渚附近有个仲长子名叫光的,也是一个隐士,没有家室子女。王绩喜欢他的真挚真纯,所以在相近的地方建了座茅屋,每日与他相对饮酒。王绩有几个奴婢,大多种黄米,春秋两季酿黄米酒。养凫雁、种植药草用于自己的生活。把《周易》《庄子》《老子》放在自己的床头,没有特别的目的。自己取了名号,叫“东皋子”。即使有刺史来拜见他,他都不应答人家。

他的性格简单而高傲,喜好饮酒,一次可以喝尽五斗,自己写了《五斗先生传》。弹琴、赋诗、写文章,才情高,气度不凡,与他同时代的人比不上他。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

野望

王绩:(585年-644年),字无功,号东皋子,祖籍山西祁县,隋大儒王通之弟,中国唐代诗人,隋唐大臣。家族“六世冠冕”,他是隋末大儒王通的弟弟,初唐四杰王勃的叔爷爷。

被后世公认为是五言律诗的奠基人,扭转齐梁余风,为开创唐诗做出了重要贡献,在中国的诗歌史上,也具有非常重要的地位。他的山水田园诗朴素自然,意境浑厚,“以真率疏浅之格,入初唐诸家中,如鸢凤群飞,忽逢野鹿,正是不可多得也。”主要作品有:诗歌《野望》《秋夜喜遇王处士》《醉后》《独酌》《过酒家》等。去世之后,挚友吕才收录其诗文编纂成《东皋子集》五卷。

王绩一生(三仕三隐)

一仕一隐 少年得志:15岁客游长安,被重臣杨素称为“神仙童子”。嗜酒弃官:隋朝大业年间,应孝廉举,授秘书正字,不久托病去官,后求为扬州六合丞,任上嗜酒遭弹劾而弃官。

二仕二隐 斗酒学士:622年,唐朝新立第五年,被征为门下省待诏,享有“斗酒学士”之名。称病辞官:贞观初年,称病辞职,恐与其兄王凝弹劾侯君集获罪有关。

三仕三隐 家贫赴选:637年,因家贫赴选,听闻太乐署史焦革擅长酿酒,求为太乐丞。挂冠归田:焦革夫妇相继去世,无佳酿可饮,又一次挂冠归田。

《野望》选自《王绩诗注》。诗人于隋大业年间举孝悌廉洁及第,除秘书正字、扬州六合县丞。简傲嗜酒,屡被弹劾。时天下大乱,遂拖病还乡,其后浪迹于中原、吴越间。唐初曾待诏门下省,任太乐丞。后弃官归田,躬耕东皋。这首诗作于唐初,诗中流露了诗人避世退隐的意愿。

野望

王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

【译文】

傍晚时分站在东皋纵目远望,我徘徊不定不知该归依何方。

层层树林都染上秋天的色彩,重重山岭披覆着落日的余光。

牧人驱赶着那牛群返还家园,猎人带着猎物驰过我的身旁。

大家相对无言彼此互不相识,我长啸高歌真想隐居在山冈!

【内容结构】

【赏析】

诗句 赏析

东皋薄暮望,徙倚欲何依。 表达方式 叙事

内容理解 “东皋”点明赏景地点,“薄暮”点明赏景时间。

炼字 徙倚:徘徊,写出了诗人彷徨的情态,表达出百无聊赖的情感。

抒发情感 表达诗人的怅惘、孤寂之情。

树树皆秋色,山山唯落晖。牧人驱犊返,猎马带禽归。 表达方式 写景

内容理解 “树树皆秋色,山山唯落晖”描写出夕阳余晖的晕染下,每一棵树,每一座山,都呈现着浓浓的秋意。“牧人驱犊返,猎马带禽归”描写出放牛的牧童唱着山歌,欢快的赶着牛儿返回家中,猎人骑着骏马,大声吆喝着,带着猎物满意而归。

手法 动静结合:“树树”和“山山”为静景,“牧人”和“猎马”为动景,动静结合,相得益彰,描绘出一幅山林晚秋萧瑟恬静的画面。

视角转换:“树树”和“山山”为近景,牧人”和“猎马”为远景,远近视角转换,描绘出一幅静逸安闲、自然和谐的乡村美景图。

抒发情感 以乐衬哀,反衬出诗人的郁闷孤寂的心境。

相顾无相识,长歌怀采薇。 表达方式 抒情

内容理解 大家相对无言彼此互不相识,我长啸高歌真想隐居在山林中。

手法 使用典故。引用“采薇”中伯夷、叔齐采薇而食的典故,“采薇”比喻隐居不仕。

抒发情感 抒发作者放声高歌,追怀古人之情。

【中心思想】

《野望》是一首写景抒情诗。全诗于萧瑟恰静的景色描写中流露出孤独抑郁的心情,抒发了惆怅、孤寂的情怀和自己避世退隐的愿望。

【拓展链接】

律诗章法·起承转合

“起承转合”为律诗章法之一,《辞海》解释:起、承、转、合四字,起者,起下也,连合亦起在内;合者,合上也,连起亦合在内; 中间用承用转,皆兼顾起、合也。此章法体现出律诗的结构工整之美。需要注意的是,王夫之早就指出:“起承转收,一法也。”也就是说“起承转合”只是律诗的一种章法,并非所有律诗都符合此章法。

【首联-起】

破题,点明时间地点、事件起因等,具有总领全诗、奠定基调、铺垫渲染等作用。

“东皋薄暮望,徙倚欲何依。”

解析:“东皋望”破题,点明赏景地点,“薄暮”点明赏景时间,总领全诗,渲染秋季傍晚萧瑟恰静的氛围。

【颔联-承】

紧承起句,接着起句进一步描写、叙事等。可以对景物进行细致描摹,对事件进行详细记叙。

树树皆秋色,山山唯落晖。

解析:紧承起句,接着起句进一步描写“东皋野外”的景色,抓住典型景物“山”和“树”,夕阳余晖的晕染下,每一棵树,每一座山,都呈现着浓浓的秋意。

【颈联-转】

在结构和内容上进行转换,由物及人、由景及情、由情及景、由事及理、由理及事等。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

解析:在内容上由景及人进行转折,由写山景转为写人,由静景到动静。

【尾联-合】

总结全诗,收束,点明主旨,抒发情感。

相顾无相识,长歌怀采薇。

解析:使用典故,收束全诗,抒发作者放声高歌,追怀古人之情。

【甲】

野望

王绩

东皋薄暮望,徙倚欲何依。

树树皆秋色,山山唯落晖。

牧人驱犊返,猎马带禽归。

相顾无相识,长歌怀采薇。

1.从体裁上看,这是一首 。“薄暮”“徙倚”在诗中的含义分别是 、 。

2.默写上下句。

(1) ,徙倚欲何依。

(2) ,猎马带禽归。

(3)相顾无相识, 。

3.请将下面的诗句补充完整。

(1)《野望》中,点明时间、地点和事件,并表现诗人百无聊赖的彷徨心情的句子是“ , ”。

(2)王绩“ , ”与王维“荒城临古渡,落日满秋山”的诗句有着相似的意境。

(3)诗中以动写静,衬托出秋日晚景的安详与宁静,也写出了放牧和打猎的人归来的句子是“ , ”。

(4)诗中引用典故,追古怀伤,在萧瑟恬静的景色描写中表现诗人身处乱世,前途无望,孤独抑郁的心情的句子是“ , ”。

4.选出赏析有误的一项( )

A.首联,“望”字点题。傍晚时分,夕阳西下,天边满是烟霞,牛羊归家,鸡栖于埘,诗人独自一人登上东皋极目远望,左右徘徊不已,迷茫和失意之情顿生。

B.颔联,写远望秋天山林之静景,勾勒了一幅秋之晚景图。一望无际的树林都染上了暮秋时分憔悴枯黄的颜色,连绵起伏的群山在夕阳的映照下染上了萧瑟的暮光。

C.颈联,写傍晚时分人的活动,描绘了一幅乡野之人放牧归来的动态场景,安逸而又令人陶醉,从反面衬托诗人的郁闷孤单的心境。

D.尾联,诗人从美好而热闹的场景中回过神,由外物回归自身,唱着《采薇》之歌,抒发自己对古时候的隐者陶渊明的无限怀念之情。

5.“树树皆秋色,山山唯落晖”描写了什么样的画面?

6.诗句“牧人驱犊返,猎马带禽归”描绘了一幅什么样的画面?

7.请就“景”与“情”的关系,赏析本诗的颔联。

8.“牧人驱犊返,猎马带禽归”中的动词使用很有特色,尝试进行分析。

9.诗歌的最后一句运用了什么样写作手法?全诗表达了作者怎么样的思想感情?

10.阅读链接材料,回答问题。

【乙】【链接材料一】

王绩,字无功,绛州龙门人。贞观初,以疾罢归。河渚①间有仲长子光②者,亦隐士也,无妻子。绩爱其真,遂相近结庐,日与对酌。君有奴婢数人,多种黍,春秋酿酒,养凫③雁、莳④药草自供。以《周易》《庄》《老》置床头,无他用心也。自号“东皋子”。虽刺史谒见,皆不答。

性简傲⑤,好饮酒,能尽五斗,自著《五斗先生传》。弹琴、为诗、著文,高情胜气,独步当时。

(节选自《唐才子传》)

【注】①渚:水中间的小块陆地。②仲长子光:字不耀,洛阳人。③凫:野鸭。④莳:移植。⑤傲:放纵。

(1)用“/”标出下面句子的两处朗读停顿。

遂 相 近 结 庐

(2)解释下列句中加点词的意思。

东皋薄暮望 薄:

以疾罢归 以:

日与对酌 日:

好饮酒 好:

(3)用现代汉语翻译下列句子。

虽刺史谒见,皆不答。

好饮酒,能尽五斗,自著《五斗先生传》。

(4)品味《野望》颔联中“皆”的精妙之处。

(5)结合材料和注释,探寻“采薇”的内涵。

为表达不同情感,“采薇”这一典故可能有三种使用角度:①伯夷、叔齐扣马而谏。②伯夷、叔齐隐居于首阳山,采薇蕨而食。③伯夷、叔齐义不食周粟,饿死于首阳山。

《野望》侧重从( )(填序号)角度用典,表达的情感是 。

(6)结合【乙】文,分析【甲】诗中王绩“徙倚欲何依”的原因。

(7)【链接材料二】

有一些典故,在不同的文学作品中可以抒发不同的感情。《史记卷六十一伯夷列传》记载:“武王已平殷乱,天下宗周,而伯夷、叔齐耻之,义不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之。”说的是伯夷、叔齐隐居山野,义不仕周、最终饿死的故事。

请分析下面这首诗和《野望》中作者借“采薇”典故抒发的不同感情。

南安军

文天祥

梅花南北路,风雨湿征衣。出岭同谁出?归乡如此归!

山河千古在,城郭一时非。饿死真吾志,梦中行采薇。

试卷第1页,共3页

试卷第1页,共3页

参考答案:

1. (五言)律诗 傍晚 徘徊 2. 东皋薄暮望 牧人驱犊返 长歌怀采薇 3. 东皋薄暮望 徙倚欲何依 树树皆秋色 山山唯落晖 牧人驱犊返 猎马带禽归 相顾无相识 长歌怀采薇 4.D 5.每棵树都染上秋天的色彩,重重山岭都披覆着落日的余光。描绘出一副孤独(萧瑟、清冷)的山村秋日夕照图。 6.牧人驱赶着牛群回家,猎人们带着收货的猎物回家,好一派田园气象(一幅温馨愉悦的农村生活画面)。 7.颔联融情于景,描写了漫山遍野,树叶枯黄,更兼残阳尽染的萧瑟画面,寄寓了诗人惆怅、孤寂的情怀。 8.“驱”“返”“带”“归”用得自然准确,这种动态式的描写愈发衬托出秋日晚景的安详宁静,诗人于一静一动的描写之中,把山山树树、牛犊猎马交织成一幅绝妙的艺术画卷。同时,远景和近景的搭配,自然和谐,令人不能不产生某种遐想,甚至忘情在安逸闲适的田野之中。 9.用典(运用典故),表达了作者孤独无依、彷徨抑郁的心情,同时反映出作者对现实的不满与无奈。 10.(1)遂/相近/结庐。

(2)接近;因,因为;每天,天天;喜欢,喜好

(3)即使有刺史来拜见他,他都不应答人家。

嗜好饮酒,能一次喝尽五斗酒,为自己写的自传命名为《五斗先生传》。

(4)“皆”的意思是“全,都”。写出了层层树林都染上了秋天的色彩,没有例外,表现出秋色的广阔、萧瑟。

(5)③;对隐居不仕的向往。

(6)①因患疾病而免职,仕途不顺;②薄暮时分,满腹心事,无处诉说;③性情简易放纵,喜好饮酒,“无他用心”。

(7)《野望》中作者借“采薇”典故表明归隐之意。《南安军》中文天祥借“采薇”典故表明以死明志、以身殉国的决心。

【解析】1.一问考查文学常识。律诗通常每首八句。以八句完篇的律诗,每二句成一联,计四联,习惯上称第一联为首联,第二联为颔联,第三联为颈联,第四联为尾联。律诗句子字数整齐划一,每句或五言,或七言,分别称五言律诗、七言律诗。五律规定每句五字,全首共四十字;七律规定每句七字,全首共五十六字字。据此分析,《野望》为五言律诗。

二、三问考查文言实词含义。“东皋薄暮望,徙倚欲何依”意思是:傍晚时分站在东皋纵目远望,我徘徊不定不知该归依何方。“薄暮”“徙倚”在诗中的含义分别是“傍晚”“徘徊”。

2.考查默写。本题中“皋、暮、犊、薇”等字是易错字,作答时要注意。

3.考查默写。默写题作答时,一是要透彻理解诗文的内容;二是要认真审题,找出符合题意的诗文句子;三是答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错字。注意重点字词“皋、薄、徙倚、皆、唯、晖、犊、返、禽、薇”等字是易错字,作答时要注意。

4.本题考查对诗歌内容的理解分析。

D.“抒发自己对古时候的隐者陶渊明的无限怀念之情”有误。“相顾无相识,长歌怀采薇”这一句运用典故,“采薇”本指菜食野菜,出自《史记·伯夷列传》:商末孤竹君之子伯夷、叔齐在商亡之后,“不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之”。后比喻隐居不仕,用在这里表示诗人怀念古时候的隐者伯夷和叔齐。故选D。

5.考查诗句画面的理解。颔联“树树皆秋色,山山唯落晖”融情于景,情景交融,描写薄暮中的秋野静景:山山、树树,一片秋色,一抹落晖。萧条、静谧,触发诗人彷徨无依之感。山山、树树,秋色、落晖中展现的画面是漫山遍野,树叶枯黄,更兼残阳尽染的萧瑟衰败景象,景中寄寓了诗人孤独、落寞的情怀,表达了作者在现实生活里的苦闷、孤独、惆怅和抑郁。

6.本题考查诗句画面的描述。颈联“牧人驱犊返,猎马带禽归”句意:牧人驱赶着那牛群返还家园,猎人带着诸多猎物回归家园。注意抓住“牧人”“犊”“猎马”“禽”的特点描述。比如:放牧的人赶着牛返回,猎人骑着马带着猎获的禽鸟归来。

7.本题考查诗句赏析。《野望》是隋末唐初诗人王绩的作品。此诗描写了隐居之地的清幽秋景,在闲逸的情调中,带着几分彷徨,孤独和苦闷,这首诗是王绩的代表作。“树树皆秋色,山山唯落晖”的意思“每棵树都染上秋天的色彩,重重山岭都披覆着落日的余光”,是写静景,看似安静开阔的景象,却给人一种荒凉落寞之感,宛如一幅山家秋晚图,光与色搭配得恰到好处。

8.本题考查对词语的赏析。“牧人驱犊返,猎马带禽归”一句,是动景描写,诗人给我们描绘了一幅乡野之人放牧归来的动态场景。放牛的牧童唱着山歌,欢快的赶着牛儿返回家中,猎人骑着骏马,大声吆喝着,带着猎物满意而归。“驱、返、带、归”等一系列动词的运用,自然而精警,写出了秋日安逸的场景,令人陶醉的画面。结合前一句“树树皆秋色,山山唯落晖”,这一句是远处的静景描写,“牧人驱犊返,猎马带禽归”则为整个静谧的画面,注入一股跳动的情致和欣然的意趣,一动一静,一远一近中,把树树、山山、牧人、牛犊、猎马、禽等景物融合在一起,描绘出一幅静逸安闲、自然和谐的乡村美景图,让人忘情不已。

9.本题考查写作手法及作者的思想感情。

第一问:“相顾无相识,长歌怀采薇”一句,“采薇”是指采食野菜。据《史记·伯夷列传》,商末孤竹君之子伯夷、叔齐在商亡后,“不食周粟,隐于首阳山,采薇而食之”。后遂以“采薇”比喻隐居不仕。所以,这里是运用了“用典”的修辞手法。

第二问:尾联诗人由外物回归自身,抒发感情,收束全诗。夕阳下景色的宁谧,农人们归家的喜悦,却都冲散不了诗人心头的忧郁。在这田园的生活中周围的一切都显得很陌生,诗人感觉自己虽然身处陶渊明般的境地,却与之若即若离,并不能融入这诗一般的田园山水。表达了诗人孤独、苦闷、彷徨的心情。此时作者只好从前贤那里寻找慰藉,放声高歌,怀念古时候的隐者伯夷和叔齐,借此来反映对现实的不满和无奈。

10.(1)考查断句。句意:所以在相近的地方建了座茅屋。“遂”是句首连词,其后应断开。“相近”为状语,其后应断开。故断句为:遂/相近/结庐。

(2)本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

“东皋薄暮望”句意:黄昏的时候伫立在房舍东边的高地怅望。薄:接近。

“以疾罢归”句意:以疾病的理由辞官回乡。以:因,因为。

“日与对酌”句意:每日与他相对饮酒。日:每天,天天。

“好饮酒”句意:喜好饮。好:喜欢,爱好。

(3)本题考查文言翻译。要求:完整,流畅,准确。重点词语:虽:即使。谒见:拜见。皆:都。好:爱好。尽:喝完。

(4)考查字词赏析。树树皆秋色:每棵树都染上秋天的色彩。皆:都。一望无际的树林都染上了暮秋时分憔悴枯黄的颜色,无一例外。“皆”字表现了秋色的广阔与浓郁,给人无尽的凄凉萧瑟之感。

(5)考查赏析诗歌的用典。“伯夷、叔齐扣马而谏”表达的是忠于国家之义。“伯夷、叔齐隐居于首阳山,采薇蕨而食”表达了是对隐居生活的向往。“伯夷、叔齐义不食周粟,饿死于首阳山”表达的是忠贞不屈之义。本诗尾联用典,诗人从美好而热闹的场景中回过神,又回到了起始的心境之中了,更加平添了一种茫然若失、孤独无依、苦闷惆怅的心绪。诗人身边没有一个相识的熟人和朋友,没有人能够分担这份寂寥,只好拉来已经远去的伯夷、叔齐了。诗人唱着《采薇》之歌,抒发自己隐逸山林之志。

(6)考查比较阅读。根据乙文中的“贞观初,以疾罢归”可得:因患疾病而免职,仕途不顺。

根据甲诗中的“相顾无相识,长歌怀采薇”可知,诗人从美好而热闹的场景中回过神,又回到了起始的心境之中了,更加平添了一种茫然若失、孤独无依、苦闷惆怅的心绪。诗人身边没有一个相识的熟人和朋友,没有人能够分担这份寂寥。可得:薄暮时分,满腹心事,无处诉说。

根据乙文中的“以《周易》《庄》《老》置床头,无他用心也”“性简傲,好饮酒,能尽五斗”可得:性情简易放纵,喜好饮酒,“无他用心”。

(7)本题考查诗歌的思想感情。《野望》描写了一幅略显苍凉的田园牧歌式的山村秋晚图,抒发了孤独抑郁的心情和避世退隐的愿望。王绩在隋朝做官认真勤勉,到了唐朝反倒在政治上消极低迷,尽管唐朝开明鼎盛,但其建立过程实是与儒家提倡的“忠”背道而驰。这就是王绩不屑于在唐朝为官的重要原因。因此,王绩这样一个深受儒家思想影响的前朝遗臣,是不能忍受唐朝的,所以他后来辞官还乡,过上了隐居的生活。隐居后的王绩并不能像陶渊明那样从田园中找到慰藉,所以写出了“相顾无相识,长歌怀采薇”。他诉说自己在现实中孤独无依,只能追怀古代隐士,和伯夷、叔齐神交了。所以《野望》中作者借“采薇”典故表明归隐之意。

《南安军》这首诗前两联叙述了行程中的地点和景色,以及作者的感慨,抒写了这次行程中的悲苦心情。颈联以祖国山河万世永存与城郭一时沦陷进行对比,突出诗人对恢复大宋江山的信念和对元人的蔑视。尾联“饿死真吾志,梦中行采薇”写诗人文天祥宁愿绝食饿死在家乡,也不与元兵合作,决心饿死殉国,完成“首丘”之义的心愿。诗人常常梦见自己像伯夷、叔齐一样在首阳山采野菜为生。从广东开始,文天祥就开始绝食,准备饿死在家乡,绝食八日依然没事,就继续进食。就在文天祥写《南安军》的同一年十月初一晚上,文天祥被押送到元大都,作了三年两个月零九天的囚徒后壮烈牺牲,表现出强烈的爱国感情,显示出民族正气。故《南安军》中文天祥借“采薇”典故表明以死明志、以身殉国的决心。

【点睛】参考译文:

王绩,字无功,是绛州龙门人。贞观初年,以疾病的理由辞官回乡。河渚附近有个仲长子名叫光的,也是一个隐士,没有家室子女。王绩喜欢他的真挚真纯,所以在相近的地方建了座茅屋,每日与他相对饮酒。王绩有几个奴婢,大多种黄米,春秋两季酿黄米酒。养凫雁、种植药草用于自己的生活。把《周易》《庄子》《老子》放在自己的床头,没有特别的目的。自己取了名号,叫“东皋子”。即使有刺史来拜见他,他都不应答人家。

他的性格简单而高傲,喜好饮酒,一次可以喝尽五斗,自己写了《五斗先生传》。弹琴、赋诗、写文章,才情高,气度不凡,与他同时代的人比不上他。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读