教科版(2017秋)科学 一年级下册 2.4给动物建个“家” 教案

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋)科学 一年级下册 2.4给动物建个“家” 教案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 125.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2023-09-14 23:23:44 | ||

图片预览

文档简介

《给动物建个“家”》教学设计

【设计理念】

新版小学科学课程标准中,新增了技术与工程领域,并且首次提出“倡导跨学科学习方式”,即STEM。STEM教育作为一种理念,能够培养学生的实践能力和创新能力,体现以生为本的思想,并且体现认知、合作、创新的有机融合。因此,在小学科学课堂教学中融入STEM理念有利于提高学生的科学素养,是有效而且有价值的教学方式。

在本课中,学生第一次接触到技术与工程领域,面临工程设计和制作的任务——给动物建一个“家”。这对于知识欠缺、能力不足的一年级学生来说是一个挑战,但同时也是一个机遇:让学生在教师的指导下初步了解工程设计、制作的一般步骤和理念,让学生在讨论、设计、制作、改进的过程中逐渐培养学习、思维、合作和创新等能力。因此,本设计对教材内容进行了删减和调整,融入STEM理念,尝试将其设计成一个STEM课例。

【教材分析】

本课是一年级下册教材《动物》单元的第四课。在前一课中,学生对蜗牛的身体结构以及运动方式等进行了细致的观察和研究。为了进一步观察蜗牛的生活习性,加深学生对动物的认识,本课提出了一个工程任务——给蜗牛建个“家”,实际上是给蜗牛营造一个栖息地。接下来学生将对蜗牛进行长期、深入的观察,从而加深对动物生长变化、生存环境等概念的认识和理解。因此,本课在内容和结构上都起到了承上启下的作用。

教材共分为三部分:

聚焦:从前一课内容切入,聚焦到给蜗牛建个“家”的任务,目的是继续观察、了解蜗牛。

探索:

1.组织学生交流蜗牛的“家”应该是什么样的,并进行搭建活动。

2.观察蜗牛怎样吃菜叶,了解蜗牛主动进食的现象。

研讨:

学生通过展示和介绍,交流蜗牛生活需求,并且分享自己在观察中的有趣发现。

本设计对教材进行了调整,将观察蜗牛进食部分去掉,突出设计前的交流,关注“家”的设计、搭建、展示、讨论和改进等内容,让学生经历较为完整的STEM活动过程。

【学情分析】

一年级学生已经可以运用感官观察和探知周围世界,并且在动物生长、运动、进食、呼吸、繁殖等方面,他们已经有了较多的认识。而且在经历了一年级上册“植物”单元和本单元前三课的学习,学生已经能够用简单的图文表达自己的观察结果和想法。

学生在了解了蜗牛的身体构造、运动方式之后,必然想要继续探寻蜗牛的秘密,这时就遇到了一个现实问题——蜗牛住哪里?联系自己,学生很容易想到要给蜗牛建一个“家”,想到蜗牛的各种需求。虽然学生在上课前已经给蜗牛找了一个“住所”,但是往往并不适合蜗牛。因此给蜗牛建一个“家”的活动就显得非常有意义而且有利于学生理解生物与环境的关系。

【教学目标】

1.科学概念:知道蜗牛需要生活在适宜的环境中。

2.科学探究:尝试给蜗牛建一个能满足它多种需要的“家”;能够坚持一段时间饲养蜗牛,并持续观察蜗牛的生活。

3.科学态度:体会持续、细致地观察对获取信息的重要性。

4.科学、技术、社会与环境:体会动物的生存与环境息息相关,体会保护环境的重要性。

【教学重难点】

1.教学重点:知道蜗牛需要生活在适宜的环境中。

2.教学难点:能够用简单的图文表达自己的想法并根据设计图完成“家”的搭。

【教学准备】

1.学生:菜叶、透明塑料盒、KT板、沙土、水、小铲子、小树枝、树叶、《学生活动手册》等。

2.教师:课件,写有上课所需词语和拼音的贴纸。

【教学过程】

一.聚焦:给蜗牛建个“家”

1.提问:“上节课,我们对蜗牛进行了细致的观察和研究,谁来说说看蜗牛的身体有哪几部分?它又是怎样运动的?”

2.提问:“想要继续寻找蜗牛的小秘密,我们应该把蜗牛养在哪里呢?”

3.提出任务:“小朋友们都有自己的家,让我们来给蜗牛建个‘家’吧!”

出示课题《给动物建个“家”》并在班级记录表贴上:“家”。

【设计意图:基于真实情境和问题——学生要长期深入地观察蜗牛,提出工程任务——给蜗牛建个家。有趣而真实的任务是STEM活动的良好开端。】

二.讨论:蜗牛的“家”是什么样的?

1.出示鸟窝、蜂巢、狗窝等图片,引导学生思考:“蜗牛的‘家’是这样的吗?”

2.提问:“小鸟的家有什么特点?为什么适合小鸟生活呢?”

预设:用树枝稻草做的,比较软、比较舒服;小鸟的蛋在里面不容易掉下来。

3.进一步提问:“什么样的“家”适合蜗牛生活呢?”“如果你是一只小蜗牛,你希望自己的‘家’是怎样的?”

预设:有吃得(食物)、有水喝、有地方爬(运动)、比较大(空间)等。

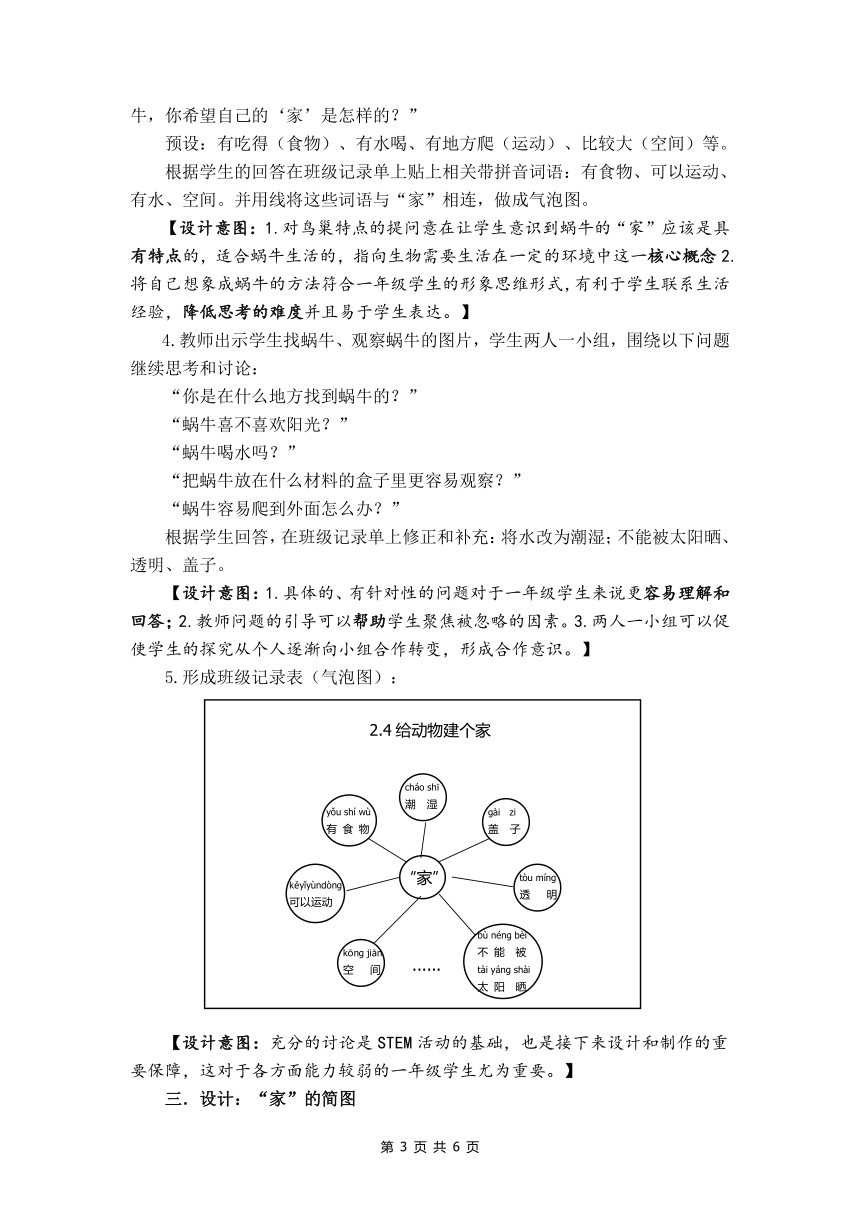

根据学生的回答在班级记录单上贴上相关带拼音词语:有食物、可以运动、有水、空间。并用线将这些词语与“家”相连,做成气泡图。

【设计意图:1.对鸟巢特点的提问意在让学生意识到蜗牛的“家”应该是具有特点的,适合蜗牛生活的,指向生物需要生活在一定的环境中这一核心概念2.将自己想象成蜗牛的方法符合一年级学生的形象思维形式,有利于学生联系生活经验,降低思考的难度并且易于学生表达。】

4.教师出示学生找蜗牛、观察蜗牛的图片,学生两人一小组,围绕以下问题继续思考和讨论:

“你是在什么地方找到蜗牛的?”

“蜗牛喜不喜欢阳光?”

“蜗牛喝水吗?”

“把蜗牛放在什么材料的盒子里更容易观察?”

“蜗牛容易爬到外面怎么办?”

根据学生回答,在班级记录单上修正和补充:将水改为潮湿;不能被太阳晒、透明、盖子。

【设计意图:1.具体的、有针对性的问题对于一年级学生来说更容易理解和回答;2.教师问题的引导可以帮助学生聚焦被忽略的因素。3.两人一小组可以促使学生的探究从个人逐渐向小组合作转变,形成合作意识。】

5.形成班级记录表(气泡图):

【设计意图:充分的讨论是STEM活动的基础,也是接下来设计和制作的重要保障,这对于各方面能力较弱的一年级学生尤为重要。】

三.设计:“家”的简图

1.引导:“同学们对蜗牛的‘家’有了自己的想法,小组商量一下,用简单的图案和字把你们的想法画在《活动手册》上!不会的字可以用拼音。”

2.发放直尺,提示学生可以借助这一工具来帮自己完成设计图。

【设计意图:1.画设计图对一年级学生来说有一定难度,简图、拼音以及直尺的使用符合学生能力,可以适当降低画图难度。】

四.制作:蜗牛的“家”

1.教师出示菜叶、透明塑料盒(去掉盖子的鱼缸)、KT板、沙土、水、小铲子、小树枝、树叶等学生可能需要的材料。

2.小组根据设计图上台领取材料。

3.小组合作,按照设计图,利用提供的材料进行搭建,教师要提醒学生作品和设计图要尽可能一致。

【设计意图:充足而有结构的材料,能够满足学生所需,降低制作难度。学生只要将材料按设计图进行组合即可完成搭建,节省了时间。】

五.展示与交流

1.以小组为单位上台展示设计图和作品,并要求学生按照“我们设计的作品用了……,这样设计的目的是……”的形式,面向所有学生进行汇报。

2.其他小组按照“优点+不足”的形式对汇报小组的作品进行评价。

【设计意图:1.一年级学生语言表达能力较弱,用固定的格式汇报可以规范学生语言,降低表达的难度;2.“优点+不足”的评价方式可以促进学生全面地看待他人的作品。】

改进:在家长的帮助下完成

1.提问:听了刚才的汇报和交流,再看看我们的作品,是否还有可以改进的地方呢?

2.发放《亲子活动卡》,要求学生认真思考作品的不足,回家后在家长的帮助下完成对作品的改进。

【设计意图:学生独自改进是有困难的,而家长的积极参与和协助直接影响着学生后续饲养和观察的效果,因此布置亲子活动既能降低改进难度,又可以提高家长对学生学习的关注度。】

作业布置

在家长的帮助下完成对作品的改进,持续观察蜗牛。

板书设计

九.教学反思

本课中,学生经历了较为完整的STEM活动过程,无论是思考能力、表达能力还是动手操作能力都得到了一定的提高,而且还初步形成了质疑、反思的思想。本课的亮点是:

1.基于真实情境和问题

真实情境问题解决的学习贴近学生生活,能使学生进行有意义、有目的的活动,并能把获得的知识和经验有效迁移应用到解决社会生活问题中去。

2.搭建脚手架,降低活动难度

一年级学生的表达和动手等能力还比较弱,想要经历完整的STEM活动是比较困难的,因此需要教师搭建脚手架,降低学生学习和活动的难度。

3.教师合理引导,强调科学规范

一年级学生正处于行为习惯及各方面能力的养成阶段,因此培养学生规范操作、规范表达的习惯十分重要。本设计中,教师将及时纠正学生的错误描述,渗透使用科学词汇进行表达的思想,同时在汇报中要求学生按照格式进行表达。

在实际教学过程中,仍在存在着许多问题和不足:

1.在问题的设计和提出中,仍然存在学生较难理解的描述,不能很好的使用儿童化的语言;

2.对一年级学生的心理特点和能力预估不足,部分环节难度略高;

3.一年级学生能力较弱,很难在一节课中很好的完成设计中的活动,导致上课超时;

4.由于时间原因,没能让所有的小组进行展示,并充分的交流、研讨。

附件1:

附件2:《亲子活动卡》

【设计理念】

新版小学科学课程标准中,新增了技术与工程领域,并且首次提出“倡导跨学科学习方式”,即STEM。STEM教育作为一种理念,能够培养学生的实践能力和创新能力,体现以生为本的思想,并且体现认知、合作、创新的有机融合。因此,在小学科学课堂教学中融入STEM理念有利于提高学生的科学素养,是有效而且有价值的教学方式。

在本课中,学生第一次接触到技术与工程领域,面临工程设计和制作的任务——给动物建一个“家”。这对于知识欠缺、能力不足的一年级学生来说是一个挑战,但同时也是一个机遇:让学生在教师的指导下初步了解工程设计、制作的一般步骤和理念,让学生在讨论、设计、制作、改进的过程中逐渐培养学习、思维、合作和创新等能力。因此,本设计对教材内容进行了删减和调整,融入STEM理念,尝试将其设计成一个STEM课例。

【教材分析】

本课是一年级下册教材《动物》单元的第四课。在前一课中,学生对蜗牛的身体结构以及运动方式等进行了细致的观察和研究。为了进一步观察蜗牛的生活习性,加深学生对动物的认识,本课提出了一个工程任务——给蜗牛建个“家”,实际上是给蜗牛营造一个栖息地。接下来学生将对蜗牛进行长期、深入的观察,从而加深对动物生长变化、生存环境等概念的认识和理解。因此,本课在内容和结构上都起到了承上启下的作用。

教材共分为三部分:

聚焦:从前一课内容切入,聚焦到给蜗牛建个“家”的任务,目的是继续观察、了解蜗牛。

探索:

1.组织学生交流蜗牛的“家”应该是什么样的,并进行搭建活动。

2.观察蜗牛怎样吃菜叶,了解蜗牛主动进食的现象。

研讨:

学生通过展示和介绍,交流蜗牛生活需求,并且分享自己在观察中的有趣发现。

本设计对教材进行了调整,将观察蜗牛进食部分去掉,突出设计前的交流,关注“家”的设计、搭建、展示、讨论和改进等内容,让学生经历较为完整的STEM活动过程。

【学情分析】

一年级学生已经可以运用感官观察和探知周围世界,并且在动物生长、运动、进食、呼吸、繁殖等方面,他们已经有了较多的认识。而且在经历了一年级上册“植物”单元和本单元前三课的学习,学生已经能够用简单的图文表达自己的观察结果和想法。

学生在了解了蜗牛的身体构造、运动方式之后,必然想要继续探寻蜗牛的秘密,这时就遇到了一个现实问题——蜗牛住哪里?联系自己,学生很容易想到要给蜗牛建一个“家”,想到蜗牛的各种需求。虽然学生在上课前已经给蜗牛找了一个“住所”,但是往往并不适合蜗牛。因此给蜗牛建一个“家”的活动就显得非常有意义而且有利于学生理解生物与环境的关系。

【教学目标】

1.科学概念:知道蜗牛需要生活在适宜的环境中。

2.科学探究:尝试给蜗牛建一个能满足它多种需要的“家”;能够坚持一段时间饲养蜗牛,并持续观察蜗牛的生活。

3.科学态度:体会持续、细致地观察对获取信息的重要性。

4.科学、技术、社会与环境:体会动物的生存与环境息息相关,体会保护环境的重要性。

【教学重难点】

1.教学重点:知道蜗牛需要生活在适宜的环境中。

2.教学难点:能够用简单的图文表达自己的想法并根据设计图完成“家”的搭。

【教学准备】

1.学生:菜叶、透明塑料盒、KT板、沙土、水、小铲子、小树枝、树叶、《学生活动手册》等。

2.教师:课件,写有上课所需词语和拼音的贴纸。

【教学过程】

一.聚焦:给蜗牛建个“家”

1.提问:“上节课,我们对蜗牛进行了细致的观察和研究,谁来说说看蜗牛的身体有哪几部分?它又是怎样运动的?”

2.提问:“想要继续寻找蜗牛的小秘密,我们应该把蜗牛养在哪里呢?”

3.提出任务:“小朋友们都有自己的家,让我们来给蜗牛建个‘家’吧!”

出示课题《给动物建个“家”》并在班级记录表贴上:“家”。

【设计意图:基于真实情境和问题——学生要长期深入地观察蜗牛,提出工程任务——给蜗牛建个家。有趣而真实的任务是STEM活动的良好开端。】

二.讨论:蜗牛的“家”是什么样的?

1.出示鸟窝、蜂巢、狗窝等图片,引导学生思考:“蜗牛的‘家’是这样的吗?”

2.提问:“小鸟的家有什么特点?为什么适合小鸟生活呢?”

预设:用树枝稻草做的,比较软、比较舒服;小鸟的蛋在里面不容易掉下来。

3.进一步提问:“什么样的“家”适合蜗牛生活呢?”“如果你是一只小蜗牛,你希望自己的‘家’是怎样的?”

预设:有吃得(食物)、有水喝、有地方爬(运动)、比较大(空间)等。

根据学生的回答在班级记录单上贴上相关带拼音词语:有食物、可以运动、有水、空间。并用线将这些词语与“家”相连,做成气泡图。

【设计意图:1.对鸟巢特点的提问意在让学生意识到蜗牛的“家”应该是具有特点的,适合蜗牛生活的,指向生物需要生活在一定的环境中这一核心概念2.将自己想象成蜗牛的方法符合一年级学生的形象思维形式,有利于学生联系生活经验,降低思考的难度并且易于学生表达。】

4.教师出示学生找蜗牛、观察蜗牛的图片,学生两人一小组,围绕以下问题继续思考和讨论:

“你是在什么地方找到蜗牛的?”

“蜗牛喜不喜欢阳光?”

“蜗牛喝水吗?”

“把蜗牛放在什么材料的盒子里更容易观察?”

“蜗牛容易爬到外面怎么办?”

根据学生回答,在班级记录单上修正和补充:将水改为潮湿;不能被太阳晒、透明、盖子。

【设计意图:1.具体的、有针对性的问题对于一年级学生来说更容易理解和回答;2.教师问题的引导可以帮助学生聚焦被忽略的因素。3.两人一小组可以促使学生的探究从个人逐渐向小组合作转变,形成合作意识。】

5.形成班级记录表(气泡图):

【设计意图:充分的讨论是STEM活动的基础,也是接下来设计和制作的重要保障,这对于各方面能力较弱的一年级学生尤为重要。】

三.设计:“家”的简图

1.引导:“同学们对蜗牛的‘家’有了自己的想法,小组商量一下,用简单的图案和字把你们的想法画在《活动手册》上!不会的字可以用拼音。”

2.发放直尺,提示学生可以借助这一工具来帮自己完成设计图。

【设计意图:1.画设计图对一年级学生来说有一定难度,简图、拼音以及直尺的使用符合学生能力,可以适当降低画图难度。】

四.制作:蜗牛的“家”

1.教师出示菜叶、透明塑料盒(去掉盖子的鱼缸)、KT板、沙土、水、小铲子、小树枝、树叶等学生可能需要的材料。

2.小组根据设计图上台领取材料。

3.小组合作,按照设计图,利用提供的材料进行搭建,教师要提醒学生作品和设计图要尽可能一致。

【设计意图:充足而有结构的材料,能够满足学生所需,降低制作难度。学生只要将材料按设计图进行组合即可完成搭建,节省了时间。】

五.展示与交流

1.以小组为单位上台展示设计图和作品,并要求学生按照“我们设计的作品用了……,这样设计的目的是……”的形式,面向所有学生进行汇报。

2.其他小组按照“优点+不足”的形式对汇报小组的作品进行评价。

【设计意图:1.一年级学生语言表达能力较弱,用固定的格式汇报可以规范学生语言,降低表达的难度;2.“优点+不足”的评价方式可以促进学生全面地看待他人的作品。】

改进:在家长的帮助下完成

1.提问:听了刚才的汇报和交流,再看看我们的作品,是否还有可以改进的地方呢?

2.发放《亲子活动卡》,要求学生认真思考作品的不足,回家后在家长的帮助下完成对作品的改进。

【设计意图:学生独自改进是有困难的,而家长的积极参与和协助直接影响着学生后续饲养和观察的效果,因此布置亲子活动既能降低改进难度,又可以提高家长对学生学习的关注度。】

作业布置

在家长的帮助下完成对作品的改进,持续观察蜗牛。

板书设计

九.教学反思

本课中,学生经历了较为完整的STEM活动过程,无论是思考能力、表达能力还是动手操作能力都得到了一定的提高,而且还初步形成了质疑、反思的思想。本课的亮点是:

1.基于真实情境和问题

真实情境问题解决的学习贴近学生生活,能使学生进行有意义、有目的的活动,并能把获得的知识和经验有效迁移应用到解决社会生活问题中去。

2.搭建脚手架,降低活动难度

一年级学生的表达和动手等能力还比较弱,想要经历完整的STEM活动是比较困难的,因此需要教师搭建脚手架,降低学生学习和活动的难度。

3.教师合理引导,强调科学规范

一年级学生正处于行为习惯及各方面能力的养成阶段,因此培养学生规范操作、规范表达的习惯十分重要。本设计中,教师将及时纠正学生的错误描述,渗透使用科学词汇进行表达的思想,同时在汇报中要求学生按照格式进行表达。

在实际教学过程中,仍在存在着许多问题和不足:

1.在问题的设计和提出中,仍然存在学生较难理解的描述,不能很好的使用儿童化的语言;

2.对一年级学生的心理特点和能力预估不足,部分环节难度略高;

3.一年级学生能力较弱,很难在一节课中很好的完成设计中的活动,导致上课超时;

4.由于时间原因,没能让所有的小组进行展示,并充分的交流、研讨。

附件1:

附件2:《亲子活动卡》