四川省2014-2015学年高中历史(人民版)必修三复习提纲:专题三 近代中国思想解放的潮流

文档属性

| 名称 | 四川省2014-2015学年高中历史(人民版)必修三复习提纲:专题三 近代中国思想解放的潮流 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 70.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-01-01 16:04:26 | ||

图片预览

文档简介

www.

专题三 近代中国思想解放的潮流(复习提纲)

一、地主阶级抵抗派——睁眼看世界

1、背景:

⑴民族危机和封建统治危机日益加深。

⑵经世致用思想的影响。

⑶林则徐、魏源在与西方人打交道中改变了对西方看法。

⑷鸦片战争失败的刺激下,先进知识分子开始觉醒。

2、概况

⑴林则徐:近代中国第一个睁眼看世界的人。

①收集西方国家信息,编译西方书报;

②主持编写《四洲志》《华事夷言》,为当时抗英斗争提供了参考。

《四 洲 志》:是近代中国第一部系统的世界地理志。

《华事夷言》:主要介绍外国人对中国的看法。

⑵魏源:《海国图志》

①性质:第一部由中国人编撰的最详备的史地著作。

②思想:“师夷长技以制夷”。主张学习外国先进技术,以抵御外侮,使国家富强。

③意义:“师夷长技以制夷”成为近代向西方学习的口号,同时也是对几千年传统心态一次挑战,迈出了近代中国向西方学习的第一步。

⑶徐继畲:《瀛环志略》系统介绍各国史地、政治和风俗情况,介绍美国民主制度,赞扬华盛顿。

⑷姚 莹:《康輶纪行》特别关注西藏地区,提醒注意英国对西藏的侵略野心。

3、特点:只学“器物”,不变制度。即只学习西方先进技术,而不变革封建专制制度。

二、资产阶级维新派——维新变法

1、背景:

⑴甲午战败后,帝国主义掀起了瓜分中国的狂潮,使民族危机深重。

⑵洋务运动和民族资本主义兴起,民族资级力量不断壮大。

⑶早期维新思想的影响。

2、概况

代表 地位 主要思想

康有为 维新变法第一人 ①1898年《孔子改制考》,打着孔子的旗号,宣扬变法理论.②借用进化论观点,论证君主立宪制符合历史潮流。

梁启超 维新思想主要宣传者 ①指出变法是历史发展的必然。②文章立论新颖,有很强的鼓动性和感染力。

谭嗣同 维新派中的激进派 ①对君主专制政体和纲常名教大胆批判。②谴责专制君主是“大盗”,号召同封建束缚决裂。

严 复 中国启蒙思想第一人 ①翻译:《天演论》提出“物竟天择,适者生存”,坚信“世道必进,后胜于今”的进化论观点②意义:他的进化论观点增强无数仁人志士救亡图存的信心。

3、戊戌变法

⑴主张:发展资本主义,建立君主立宪制度。

⑵性质:既是救亡爱国运动,又是资产阶级政治变革运动。

⑶影响:①是近代中国先进知识分子探索救国救民真理的一次爱国运动。

②是一场资产阶级思想启蒙运动。

③客观上有利于资产阶级革命思想的传播。

★☆探究:维新派与抵抗派的思想有何异同?

抵抗派 维新派

不同 代 表 人物

学西方目的

学西方内容

性 质 不同

相同

三、资产阶级革命派——走向共和

1、资产阶级民主共和国方案的实现:

⑴方案提出:1894年兴中会“驱逐鞑虏,恢复中华,创立合众政府”。

⑵正式确立:1905年同盟会“驱逐鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”。

⑶初步实现:1912年1月1日,中华民国的成立

2、革命派和改良派的论战

类别 要 点

时间 1905年—1907年

阵地 改良派的《新民丛报》与革命派的《民报》

内容 ①要不要推翻清政府。②要不要建立共和政体。③要不要改变封建土地制度。

实质 围绕三民主义开展论战。(即改良道路与革命道路,君主立宪政体与民主共和政体之争)

影响 ①大大促进了民主思想的传播,为民主革命的爆发做好了舆论准备。②共和国的主张得到进步人士的拥护,扩大了革命影响,壮大了革命的阵营。

★☆探究:比较维新派与革命派救国方案的异同:

相同:主要目的相同:

①走资本主义道路; ②改变封建专制制度; ③挽救民族危机。

不同:两者的方式和政体目标不同:

①维新派主张实行维护清王朝统治前提下进行改革,实行君主立宪制。

②革命派主张用暴力革命推翻清政府统治,建立资产阶级民主共和国。

★☆探究:近代前期向西方学习特点及主要主张

特 点:逐步深入、由表及里、由浅到深

主要主张: 抵抗派 洋务派 维新派 革命派 新文化运动

师夷长技以制夷 中体西用 君主立宪制 民主共和 民主与科学

一、背景

1、政治: ①辛亥革命失败,中国社会性质没有改变;

②袁世凯专制独裁、复辟帝制。

2、经济:民族资本主义的进一步发展(根本原因)。

3、思想:民主共和观念深入人心;而袁世凯掀起尊孔复古逆流(直接原因)。

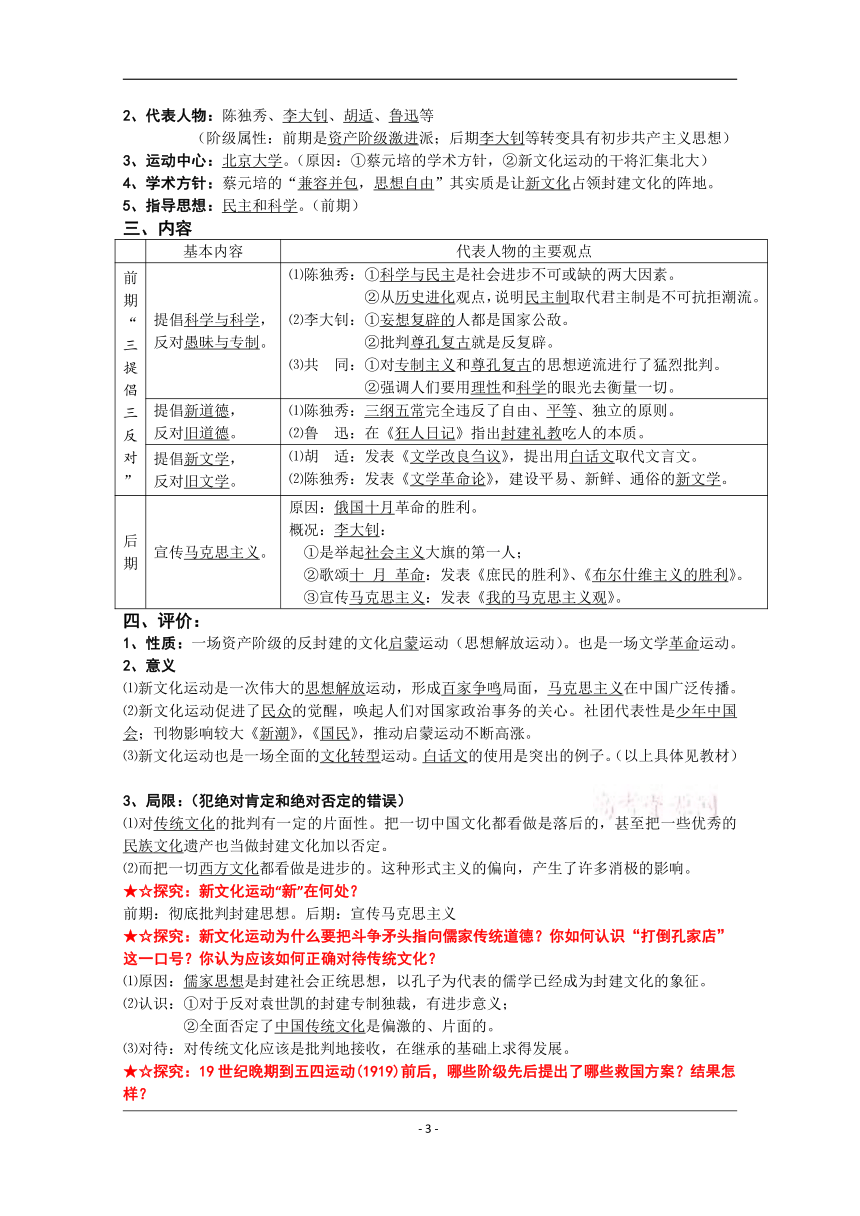

二、兴起:

1、兴起标志:1915年陈独秀在上海创办《青年杂志》

2、代表人物:陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等

(阶级属性:前期是资产阶级激进派;后期李大钊等转变具有初步共产主义思想)

3、运动中心:北京大学。(原因:①蔡元培的学术方针,②新文化运动的干将汇集北大)

4、学术方针:蔡元培的“兼容并包,思想自由”其实质是让新文化占领封建文化的阵地。

5、指导思想:民主和科学。(前期)

三、内容

基本内容 代表人物的主要观点

前期“三提倡三反对” 提倡科学与科学,反对愚昧与专制。 ⑴陈独秀:①科学与民主是社会进步不可或缺的两大因素。②从历史进化观点,说明民主制取代君主制是不可抗拒潮流。⑵李大钊:①妄想复辟的人都是国家公敌。②批判尊孔复古就是反复辟。⑶共 同:①对专制主义和尊孔复古的思想逆流进行了猛烈批判。②强调人们要用理性和科学的眼光去衡量一切。

提倡新道德,反对旧道德。 ⑴陈独秀:三纲五常完全违反了自由、平等、独立的原则。⑵鲁 迅:在《狂人日记》指出封建礼教吃人的本质。

提倡新文学,反对旧文学。 ⑴胡 适:发表《文学改良刍议》,提出用白话文取代文言文。⑵陈独秀:发表《文学革命论》,建设平易、新鲜、通俗的新文学。

后期 宣传马克思主义。 原因:俄国十月革命的胜利。概况:李大钊:①是举起社会主义大旗的第一人;②歌颂十 月 革命:发表《庶民的胜利》、《布尔什维主义的胜利》。③宣传马克思主义:发表《我的马克思主义观》。

四、评价:

1、性质:一场资产阶级的反封建的文化启蒙运动(思想解放运动)。也是一场文学革命运动。

2、意义

⑴新文化运动是一次伟大的思想解放运动,形成百家争鸣局面,马克思主义在中国广泛传播。

⑵新文化运动促进了民众的觉醒,唤起人们对国家政治事务的关心。社团代表性是少年中国会;刊物影响较大《新潮》,《国民》,推动启蒙运动不断高涨。

⑶新文化运动也是一场全面的文化转型运动。白话文的使用是突出的例子。(以上具体见教材)

3、局限:(犯绝对肯定和绝对否定的错误)

⑴对传统文化的批判有一定的片面性。把一切中国文化都看做是落后的,甚至把一些优秀的民族文化遗产也当做封建文化加以否定。

⑵而把一切西方文化都看做是进步的。这种形式主义的偏向,产生了许多消极的影响。

★☆探究:新文化运动“新”在何处?

前期:彻底批判封建思想。后期:宣传马克思主义

★☆探究:新文化运动为什么要把斗争矛头指向儒家传统道德?你如何认识“打倒孔家店”这一口号?你认为应该如何正确对待传统文化?

⑴原因:儒家思想是封建社会正统思想,以孔子为代表的儒学已经成为封建文化的象征。

⑵认识:①对于反对袁世凯的封建专制独裁,有进步意义;

②全面否定了中国传统文化是偏激的、片面的。

⑶对待:对传统文化应该是批判地接收,在继承的基础上求得发展。

★☆探究:19世纪晚期到五四运动(1919)前后,哪些阶级先后提出了哪些救国方案?结果怎样?

派 别 主 张

抵抗派 “师夷长技以制夷”

维新派 变法改革,实行君主立宪制,发展资本主义,挽救民族危亡。

革命派 暴力革命,推翻清王朝,建立资阶共和国,发展资本主义。

激进派 提倡民主、科学,实行真正的民主政治。

★☆探究:近代前期中国思想界向西方学习的历程

第一阶段——器 物 阶 段(抵抗派和洋务派)

1、时 间:从鸦片战争到甲午战争;

2、主要内容:主要学习以船坚炮利为中心的西方物质文明,即“器物”变革;

3、代 表:林则徐、魏源(“师夷长技以制夷”)、洋务派(“中体西用”);

4、指导思想:“中体西用”;

5、特 点:用西方先进技术维护封建统治,挽救民族危机,开始“器物”阶段。

第二阶段——制 度 阶 段(戊戌变法和辛亥革命)

1、时 间:从甲午中日战争到辛亥革命;

2、主要内容:主要学习西方政治制度,变革旧的封建体制;

3、代 表:康有为、梁启超(君主立宪政体方案)、孙中山(民主共和方案);

4、指导思想:由天赋人权、自由平等发展为“三民主义”;

5、特 点:学习西方先进技术和政治制度,挽救民族危机,但没有对封建文化彻底批判。进入“制度”阶段

第三阶段——思想文化阶段(新文化运动和马克思主义传播)

1、时 间:新文化运动时期;

2、主要内容:前期“三提倡三反对”,后期宣传马克思主义;

3、代 表:陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等;

4、指导思想:前期是民主和科学,后期是马克思主义;

5、特 点:前期彻底否定封建传统,后期宣传马克思主义。进入思想的核心阶段。

但前期存在绝对肯定和绝对否定的偏向,也没有与工农群众运动相结合。

★☆探究:近代前期三次思想解放运动

一、马克思主义进入中国

1、开始传入(19世纪末20世纪初)

⑴传入条件

①资产阶级和小资产阶级知识分子队伍的壮大,成为宣传马克思主义的主力。

②新文化运动为各种思潮的传入创造了良好的社会环境。

③知识分子探索民族独立和国家富强的爱国心。

⑵代表人物:

①资产阶级改良派——梁启超:较早介绍马克思主义,并称马克思是社会主义的鼻祖。

②资产阶级革命派——朱执信:介绍马克思及其学说较详细。

③无 政 府 主 义 者:也曾介绍马克思的学说和思想。

⑶宣传特点:阶级和历史的局限性导致他们不能科学认识马克思主义。

2、正式传播

⑴主要原因:

①十月革命和五四运动的影响,马克思主义成为强大的社会思潮。

②新文化运动的方向和性质发生变化。

③对资本主义失望的知识分子急切寻求改造中国的新出路。

⑵代表人物:李大钊

①李大钊号召走俄国十月革命的道路,是举起社会主义大旗的第一人;

②五四运动前:歌颂 十月 革命:发表《庶民的胜利》、《布尔什维主义的胜利》。

③五四运动后:宣传马克思主义:1919年5月《新青年》出版《马克思主义专号》,

他发表《我的马克思主义观》。

二、新思潮的竞起

1、原因:

⑴经过五四运动的洗礼,爱国青年的思想得到了进一步解放,出现宣传社会主义的热潮。

⑵各种刊物对社会主义思想的介绍。

⑶资产阶级改良主义思潮的影响。

2、新思潮竞起的表现

⑴无政府主义:主力:20世纪初经留日本和法国学生介绍进入中国;流行较早,影响较大。

主张:个人绝对自由,反对一切政府,希望建立没有任何政府的社会。

⑵新村主义: 主力:五四运动前从日本传入。

主张:赞扬共同劳动、相互协作和共同消费的新生活。

⑶工读互助团:主张:幻想打破“劳力”和“劳心”的差别,改造社会。

主力:北京大学学生。

⑷改良主义:

①实用主义:

发源及代表:发源于美国;代表人物胡适。

思 想 主张:反对阶级斗争和无产阶级革命学说,主张社会改良和阶级调和。

②基尔特社会主义:

发源及代表:发源于英国;代表人物梁启超。

思 想 主张:主张阶级调和,劳资合作,反对无产阶级革命和无产阶级专政。

三、马克思主义的广泛传播

1、背景:新思潮竞相争鸣,马克思主义进一步传播。

2、问题和主义之争:

⑴论战:胡 适发表《多研究些问题,少谈些“主义”》。

李大钊发表《再论问题与主义》。

⑵实质:要不要用马克思主义解决中国问题。

⑶影响:预示着新文化运动的阵营开始分裂。

3、“工读互助团”实践的失败:促使更多的青年开始接受科学社会主义。⑴失败原因:①经济上入不敷者出,

②内部意见不合和热情减退,但最根本是因为缺乏存在的社会条件。

⑵影响:使许多青年认识到改良道路在中国行不通,开始接受科学社会主义,谋求对社会根本改造。

4、早期的马克思主义者继续宣传马克思主义

⑴组织学会:李大钊在北京创办了“马克思主义学说研究会”。

陈独秀在上海创办了“马克思主义研究会”。

⑵通过论战:论战双方马克思主义者和基尔特社会主义者。(最主要途径)

①目的:为了同形形色色的社会主义划清界线,

②焦点:革命道路和方法

基尔特社会主义者:主张发展资本主义,否认中国有工人阶级,反对成立无产阶级政党。

马 克 思 主 义者:资本主义道路行不可行,只有发展社会主义才行得通。

③意义:通过论战进一步扩大马克思主义在中国的影响。

★☆总结:马克思主义传播四个阶段:

开始传入—— 十月革命前(代表:梁启超,朱执信,无政府主义者)

正式传播—— 十月革命后(代表:李大钊)

争鸣竞逐—— 五四运动后(流派:无政府主义,新村主义,工读互助团,实用主义,基尔特社会主义)

广泛传播—— 五四运动后(代表:李大钊,陈独秀)

★☆探究:概括指出维新派和激进派对待孔子和儒学态度的特点及原因。

⑴特点:①维新派认为孔子是托古改制、主张变革的先师,将西方政治学说以儒学形式进行宣传。

②激进派对孔子进行绝对否定,加以批判,对儒家的传统道德进行了深刻的揭露和批判。⑵原因:①维新时期,顽固派势力强大,借用孔子是为减少变法的阻力;与资产阶级上层两面性有关。

②新文化时期,袁利用孔子企图达到复古复辟的目的;与辛亥革命后的思想潮流及陈独秀等人的学说、经历有关。

制度

器物

思想文化

PAGE

- 1 -

专题三 近代中国思想解放的潮流(复习提纲)

一、地主阶级抵抗派——睁眼看世界

1、背景:

⑴民族危机和封建统治危机日益加深。

⑵经世致用思想的影响。

⑶林则徐、魏源在与西方人打交道中改变了对西方看法。

⑷鸦片战争失败的刺激下,先进知识分子开始觉醒。

2、概况

⑴林则徐:近代中国第一个睁眼看世界的人。

①收集西方国家信息,编译西方书报;

②主持编写《四洲志》《华事夷言》,为当时抗英斗争提供了参考。

《四 洲 志》:是近代中国第一部系统的世界地理志。

《华事夷言》:主要介绍外国人对中国的看法。

⑵魏源:《海国图志》

①性质:第一部由中国人编撰的最详备的史地著作。

②思想:“师夷长技以制夷”。主张学习外国先进技术,以抵御外侮,使国家富强。

③意义:“师夷长技以制夷”成为近代向西方学习的口号,同时也是对几千年传统心态一次挑战,迈出了近代中国向西方学习的第一步。

⑶徐继畲:《瀛环志略》系统介绍各国史地、政治和风俗情况,介绍美国民主制度,赞扬华盛顿。

⑷姚 莹:《康輶纪行》特别关注西藏地区,提醒注意英国对西藏的侵略野心。

3、特点:只学“器物”,不变制度。即只学习西方先进技术,而不变革封建专制制度。

二、资产阶级维新派——维新变法

1、背景:

⑴甲午战败后,帝国主义掀起了瓜分中国的狂潮,使民族危机深重。

⑵洋务运动和民族资本主义兴起,民族资级力量不断壮大。

⑶早期维新思想的影响。

2、概况

代表 地位 主要思想

康有为 维新变法第一人 ①1898年《孔子改制考》,打着孔子的旗号,宣扬变法理论.②借用进化论观点,论证君主立宪制符合历史潮流。

梁启超 维新思想主要宣传者 ①指出变法是历史发展的必然。②文章立论新颖,有很强的鼓动性和感染力。

谭嗣同 维新派中的激进派 ①对君主专制政体和纲常名教大胆批判。②谴责专制君主是“大盗”,号召同封建束缚决裂。

严 复 中国启蒙思想第一人 ①翻译:《天演论》提出“物竟天择,适者生存”,坚信“世道必进,后胜于今”的进化论观点②意义:他的进化论观点增强无数仁人志士救亡图存的信心。

3、戊戌变法

⑴主张:发展资本主义,建立君主立宪制度。

⑵性质:既是救亡爱国运动,又是资产阶级政治变革运动。

⑶影响:①是近代中国先进知识分子探索救国救民真理的一次爱国运动。

②是一场资产阶级思想启蒙运动。

③客观上有利于资产阶级革命思想的传播。

★☆探究:维新派与抵抗派的思想有何异同?

抵抗派 维新派

不同 代 表 人物

学西方目的

学西方内容

性 质 不同

相同

三、资产阶级革命派——走向共和

1、资产阶级民主共和国方案的实现:

⑴方案提出:1894年兴中会“驱逐鞑虏,恢复中华,创立合众政府”。

⑵正式确立:1905年同盟会“驱逐鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”。

⑶初步实现:1912年1月1日,中华民国的成立

2、革命派和改良派的论战

类别 要 点

时间 1905年—1907年

阵地 改良派的《新民丛报》与革命派的《民报》

内容 ①要不要推翻清政府。②要不要建立共和政体。③要不要改变封建土地制度。

实质 围绕三民主义开展论战。(即改良道路与革命道路,君主立宪政体与民主共和政体之争)

影响 ①大大促进了民主思想的传播,为民主革命的爆发做好了舆论准备。②共和国的主张得到进步人士的拥护,扩大了革命影响,壮大了革命的阵营。

★☆探究:比较维新派与革命派救国方案的异同:

相同:主要目的相同:

①走资本主义道路; ②改变封建专制制度; ③挽救民族危机。

不同:两者的方式和政体目标不同:

①维新派主张实行维护清王朝统治前提下进行改革,实行君主立宪制。

②革命派主张用暴力革命推翻清政府统治,建立资产阶级民主共和国。

★☆探究:近代前期向西方学习特点及主要主张

特 点:逐步深入、由表及里、由浅到深

主要主张: 抵抗派 洋务派 维新派 革命派 新文化运动

师夷长技以制夷 中体西用 君主立宪制 民主共和 民主与科学

一、背景

1、政治: ①辛亥革命失败,中国社会性质没有改变;

②袁世凯专制独裁、复辟帝制。

2、经济:民族资本主义的进一步发展(根本原因)。

3、思想:民主共和观念深入人心;而袁世凯掀起尊孔复古逆流(直接原因)。

二、兴起:

1、兴起标志:1915年陈独秀在上海创办《青年杂志》

2、代表人物:陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等

(阶级属性:前期是资产阶级激进派;后期李大钊等转变具有初步共产主义思想)

3、运动中心:北京大学。(原因:①蔡元培的学术方针,②新文化运动的干将汇集北大)

4、学术方针:蔡元培的“兼容并包,思想自由”其实质是让新文化占领封建文化的阵地。

5、指导思想:民主和科学。(前期)

三、内容

基本内容 代表人物的主要观点

前期“三提倡三反对” 提倡科学与科学,反对愚昧与专制。 ⑴陈独秀:①科学与民主是社会进步不可或缺的两大因素。②从历史进化观点,说明民主制取代君主制是不可抗拒潮流。⑵李大钊:①妄想复辟的人都是国家公敌。②批判尊孔复古就是反复辟。⑶共 同:①对专制主义和尊孔复古的思想逆流进行了猛烈批判。②强调人们要用理性和科学的眼光去衡量一切。

提倡新道德,反对旧道德。 ⑴陈独秀:三纲五常完全违反了自由、平等、独立的原则。⑵鲁 迅:在《狂人日记》指出封建礼教吃人的本质。

提倡新文学,反对旧文学。 ⑴胡 适:发表《文学改良刍议》,提出用白话文取代文言文。⑵陈独秀:发表《文学革命论》,建设平易、新鲜、通俗的新文学。

后期 宣传马克思主义。 原因:俄国十月革命的胜利。概况:李大钊:①是举起社会主义大旗的第一人;②歌颂十 月 革命:发表《庶民的胜利》、《布尔什维主义的胜利》。③宣传马克思主义:发表《我的马克思主义观》。

四、评价:

1、性质:一场资产阶级的反封建的文化启蒙运动(思想解放运动)。也是一场文学革命运动。

2、意义

⑴新文化运动是一次伟大的思想解放运动,形成百家争鸣局面,马克思主义在中国广泛传播。

⑵新文化运动促进了民众的觉醒,唤起人们对国家政治事务的关心。社团代表性是少年中国会;刊物影响较大《新潮》,《国民》,推动启蒙运动不断高涨。

⑶新文化运动也是一场全面的文化转型运动。白话文的使用是突出的例子。(以上具体见教材)

3、局限:(犯绝对肯定和绝对否定的错误)

⑴对传统文化的批判有一定的片面性。把一切中国文化都看做是落后的,甚至把一些优秀的民族文化遗产也当做封建文化加以否定。

⑵而把一切西方文化都看做是进步的。这种形式主义的偏向,产生了许多消极的影响。

★☆探究:新文化运动“新”在何处?

前期:彻底批判封建思想。后期:宣传马克思主义

★☆探究:新文化运动为什么要把斗争矛头指向儒家传统道德?你如何认识“打倒孔家店”这一口号?你认为应该如何正确对待传统文化?

⑴原因:儒家思想是封建社会正统思想,以孔子为代表的儒学已经成为封建文化的象征。

⑵认识:①对于反对袁世凯的封建专制独裁,有进步意义;

②全面否定了中国传统文化是偏激的、片面的。

⑶对待:对传统文化应该是批判地接收,在继承的基础上求得发展。

★☆探究:19世纪晚期到五四运动(1919)前后,哪些阶级先后提出了哪些救国方案?结果怎样?

派 别 主 张

抵抗派 “师夷长技以制夷”

维新派 变法改革,实行君主立宪制,发展资本主义,挽救民族危亡。

革命派 暴力革命,推翻清王朝,建立资阶共和国,发展资本主义。

激进派 提倡民主、科学,实行真正的民主政治。

★☆探究:近代前期中国思想界向西方学习的历程

第一阶段——器 物 阶 段(抵抗派和洋务派)

1、时 间:从鸦片战争到甲午战争;

2、主要内容:主要学习以船坚炮利为中心的西方物质文明,即“器物”变革;

3、代 表:林则徐、魏源(“师夷长技以制夷”)、洋务派(“中体西用”);

4、指导思想:“中体西用”;

5、特 点:用西方先进技术维护封建统治,挽救民族危机,开始“器物”阶段。

第二阶段——制 度 阶 段(戊戌变法和辛亥革命)

1、时 间:从甲午中日战争到辛亥革命;

2、主要内容:主要学习西方政治制度,变革旧的封建体制;

3、代 表:康有为、梁启超(君主立宪政体方案)、孙中山(民主共和方案);

4、指导思想:由天赋人权、自由平等发展为“三民主义”;

5、特 点:学习西方先进技术和政治制度,挽救民族危机,但没有对封建文化彻底批判。进入“制度”阶段

第三阶段——思想文化阶段(新文化运动和马克思主义传播)

1、时 间:新文化运动时期;

2、主要内容:前期“三提倡三反对”,后期宣传马克思主义;

3、代 表:陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等;

4、指导思想:前期是民主和科学,后期是马克思主义;

5、特 点:前期彻底否定封建传统,后期宣传马克思主义。进入思想的核心阶段。

但前期存在绝对肯定和绝对否定的偏向,也没有与工农群众运动相结合。

★☆探究:近代前期三次思想解放运动

一、马克思主义进入中国

1、开始传入(19世纪末20世纪初)

⑴传入条件

①资产阶级和小资产阶级知识分子队伍的壮大,成为宣传马克思主义的主力。

②新文化运动为各种思潮的传入创造了良好的社会环境。

③知识分子探索民族独立和国家富强的爱国心。

⑵代表人物:

①资产阶级改良派——梁启超:较早介绍马克思主义,并称马克思是社会主义的鼻祖。

②资产阶级革命派——朱执信:介绍马克思及其学说较详细。

③无 政 府 主 义 者:也曾介绍马克思的学说和思想。

⑶宣传特点:阶级和历史的局限性导致他们不能科学认识马克思主义。

2、正式传播

⑴主要原因:

①十月革命和五四运动的影响,马克思主义成为强大的社会思潮。

②新文化运动的方向和性质发生变化。

③对资本主义失望的知识分子急切寻求改造中国的新出路。

⑵代表人物:李大钊

①李大钊号召走俄国十月革命的道路,是举起社会主义大旗的第一人;

②五四运动前:歌颂 十月 革命:发表《庶民的胜利》、《布尔什维主义的胜利》。

③五四运动后:宣传马克思主义:1919年5月《新青年》出版《马克思主义专号》,

他发表《我的马克思主义观》。

二、新思潮的竞起

1、原因:

⑴经过五四运动的洗礼,爱国青年的思想得到了进一步解放,出现宣传社会主义的热潮。

⑵各种刊物对社会主义思想的介绍。

⑶资产阶级改良主义思潮的影响。

2、新思潮竞起的表现

⑴无政府主义:主力:20世纪初经留日本和法国学生介绍进入中国;流行较早,影响较大。

主张:个人绝对自由,反对一切政府,希望建立没有任何政府的社会。

⑵新村主义: 主力:五四运动前从日本传入。

主张:赞扬共同劳动、相互协作和共同消费的新生活。

⑶工读互助团:主张:幻想打破“劳力”和“劳心”的差别,改造社会。

主力:北京大学学生。

⑷改良主义:

①实用主义:

发源及代表:发源于美国;代表人物胡适。

思 想 主张:反对阶级斗争和无产阶级革命学说,主张社会改良和阶级调和。

②基尔特社会主义:

发源及代表:发源于英国;代表人物梁启超。

思 想 主张:主张阶级调和,劳资合作,反对无产阶级革命和无产阶级专政。

三、马克思主义的广泛传播

1、背景:新思潮竞相争鸣,马克思主义进一步传播。

2、问题和主义之争:

⑴论战:胡 适发表《多研究些问题,少谈些“主义”》。

李大钊发表《再论问题与主义》。

⑵实质:要不要用马克思主义解决中国问题。

⑶影响:预示着新文化运动的阵营开始分裂。

3、“工读互助团”实践的失败:促使更多的青年开始接受科学社会主义。⑴失败原因:①经济上入不敷者出,

②内部意见不合和热情减退,但最根本是因为缺乏存在的社会条件。

⑵影响:使许多青年认识到改良道路在中国行不通,开始接受科学社会主义,谋求对社会根本改造。

4、早期的马克思主义者继续宣传马克思主义

⑴组织学会:李大钊在北京创办了“马克思主义学说研究会”。

陈独秀在上海创办了“马克思主义研究会”。

⑵通过论战:论战双方马克思主义者和基尔特社会主义者。(最主要途径)

①目的:为了同形形色色的社会主义划清界线,

②焦点:革命道路和方法

基尔特社会主义者:主张发展资本主义,否认中国有工人阶级,反对成立无产阶级政党。

马 克 思 主 义者:资本主义道路行不可行,只有发展社会主义才行得通。

③意义:通过论战进一步扩大马克思主义在中国的影响。

★☆总结:马克思主义传播四个阶段:

开始传入—— 十月革命前(代表:梁启超,朱执信,无政府主义者)

正式传播—— 十月革命后(代表:李大钊)

争鸣竞逐—— 五四运动后(流派:无政府主义,新村主义,工读互助团,实用主义,基尔特社会主义)

广泛传播—— 五四运动后(代表:李大钊,陈独秀)

★☆探究:概括指出维新派和激进派对待孔子和儒学态度的特点及原因。

⑴特点:①维新派认为孔子是托古改制、主张变革的先师,将西方政治学说以儒学形式进行宣传。

②激进派对孔子进行绝对否定,加以批判,对儒家的传统道德进行了深刻的揭露和批判。⑵原因:①维新时期,顽固派势力强大,借用孔子是为减少变法的阻力;与资产阶级上层两面性有关。

②新文化时期,袁利用孔子企图达到复古复辟的目的;与辛亥革命后的思想潮流及陈独秀等人的学说、经历有关。

制度

器物

思想文化

PAGE

- 1 -

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史