人民版必修3专题一第三节宋明理学(共21张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版必修3专题一第三节宋明理学(共21张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 588.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-01-02 09:45:26 | ||

图片预览

文档简介

课件21张PPT。福清康辉中学 历史教研组 张征为往圣继绝学

——宋明理学学习要求:列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。程门立雪程门立雪(汉语拼音:chéng mén lì xuě) 旧指学生恭敬受教。现比喻尊敬师长。比喻求学心切和对有学问长者的尊敬。成语出自《宋史·杨时传》:“至是,杨时见程颐于洛,时盖年四十矣。一日见颐,颐偶瞑坐,时与游酢(音zuò)侍立不去。颐既觉,则门外雪深一尺矣。” 江南春绝句

(唐) 杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

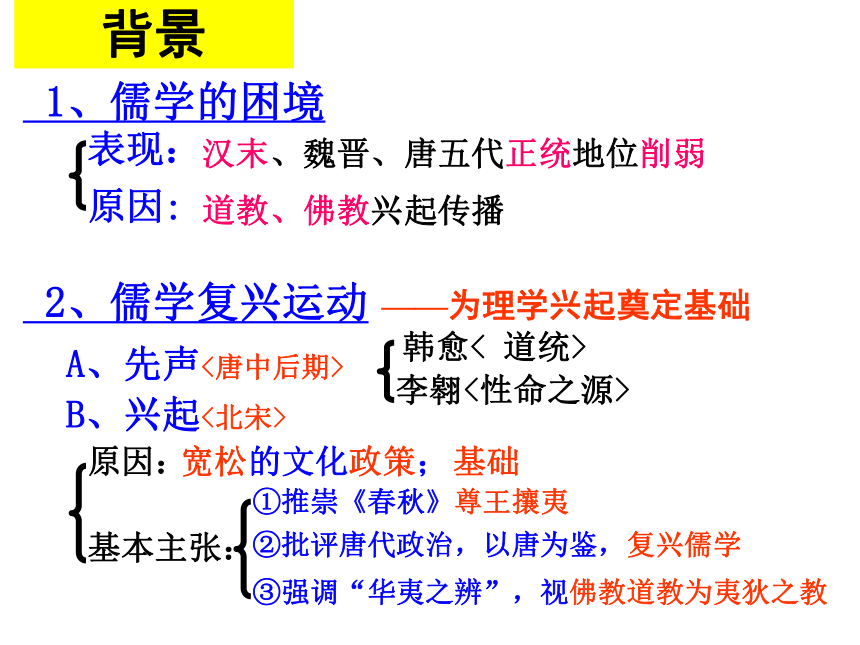

此诗反映了怎样的社会现实?背景 1、儒学的困境汉末、魏晋、唐五代正统地位削弱韩愈< 道统>李翱<性命之源>表现:原因:道教、佛教兴起传播 2、儒学复兴运动A、先声<唐中后期>B、兴起<北宋>——为理学兴起奠定基础基本主张:宽松的文化政策;②批评唐代政治,以唐为鉴,复兴儒学③强调“华夷之辨”,视佛教道教为夷狄之教①推崇《春秋》尊王攘夷原因:基础周敦颐 昔受学于周茂叔,每令寻仲尼、颜子乐处,所乐何事?

——《二程遗书》 一、寻孔颜乐处:理学的发端 周敦颐,号濂溪,字茂叔,湖南道县人。程 颢 天者,理也。

——《二程遗书》二、二程悟理:理学的建立 万物皆有理,顺之则易,逆之则难,各循其理,何劳于己力哉。

——《二程遗书》程 颐性即理 二、二程悟理:理学的建立涵养须用敬,进学则在致知。

——《二程遗书》朱 熹三、格物致知:理学的成熟 朱熹,字元晦,号晦庵,

徽州婺源(今属江西)人,

生活在南宋孝宗至宁宗时代。 "格物致知":《现代汉语词典》解释为:穷究事物的原理法则而总结为理性知识。"格物致知"一词出自《大学》。格,至也。物,犹事也。致,推极也,知,犹识也。格物致知是儒家的一个十分重要的哲学概念。北宋朱熹认为,"致知在格物者,言欲尽吾之知,在即物而穷其理也。"这是朱子对"格物致知"最概括、精确的表述。推极吾之知识,欲其所知无不尽也。穷至事物之理,欲其极处无不到也。对于朱熹的的解释,我们的理解是,格物就是即物穷理,凡事都要弄个明白,探个究竟;致知,即做个真正的明白人,为人行事决不湖涂。 学生问:“昨谓未有天地之先,毕竟是先有理,如何?”

朱熹答:“未有天地之先,毕竟也只是理。有此理,便有此天地。若无此理,便亦无此天地……”

学生问:“理在先,气在后?”

朱熹答:“理与气本无先后之可言,但推上去时,却如理在先,气在后相似。”

学生问:“必有是理,然后有是气,如何?”

朱熹答:“此本无先后之可言,然必欲推其所从来,则须说先有是理。然理又非别为一物,即存乎是气之中,无是气,则是理亦无挂塔处……”

——朱熹:《朱子语类》 朱熹是如何看待“理”与“气”的?三、格物致知:理学的成熟 观书有感

(宋)朱熹

半亩方塘一鉴开,

天光云影共徘徊。

问渠哪得清如许,

为有源头活水来。 三、格物致知:理学的成熟 所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?

——朱熹

天理人欲,不容并立,天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。

——朱熹 上述两则材料反映出朱熹在治国问题上有着怎样的主张?三、格物致知:理学的成熟 三、格物致知:理学的成熟 穿衣:要颈紧、腰紧、脚紧;

说话:凡为人子弟必须低声下气,语言详缓;

读书:要端正身体面对书册,祥缓看字;

饮食:在长辈面前,必须轻嚼缓咽,不可闻饮食之声。

——朱熹:《童蒙须知》 鹅湖之会 宋淳熙二年(1175年)六月,吕祖谦为了调和朱熹“理学”和陆九渊“心学”之间的理论分歧,使两人的哲学观点“会归于一”,于是出面邀请陆九龄、陆九渊兄弟前来与朱熹见面。六月初,陆氏兄弟应约来到鹅湖寺,双方就各自的哲学观点展开了激烈的辩论,这就是著名的“鹅湖之会”。 陆九渊-新学开创者宇宙便是吾心,

吾心便是宇宙。四、发明本心:理学的发展 发明本心心即理 王守仁-心学集大者自号“阳明子”阳明先生四、发明本心:理学的发展 王守仁“知行合一”龙场悟道“致良知”四、发明本心:理学的发展 阶段小结程颢、程颐朱熹陆九渊王守仁天理、“孔颜之乐”格物致知发明本心

“心既理”“致良知”

“知行合一”理学的开创者理学的集大成者,他的思想成为官方正统儒学心学的开创者建立系统的心学理论 凡时代非皆有思潮,有思潮之时代,必文化昂进之时代也。其在我国自秦以后,确能成为时代思潮者,则汉之经学,隋唐之佛学,宋及明之理学,清之考证学,四者而已。

——梁启超:《清代学术概论》 19世纪后期以来,我们面临着新的社会变迁的时代,处于更广泛的世界文明的 环境,同样也遇到了社会价值重建的课题,重新审视宋明理学的产生、建立和发展,可以为我们今天提供哪些思想文化上的启发? 问题探讨为天地立心,

为生民立命,

为往圣继绝学,

为万世开太平。

——︵宋︶张载

——宋明理学学习要求:列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。程门立雪程门立雪(汉语拼音:chéng mén lì xuě) 旧指学生恭敬受教。现比喻尊敬师长。比喻求学心切和对有学问长者的尊敬。成语出自《宋史·杨时传》:“至是,杨时见程颐于洛,时盖年四十矣。一日见颐,颐偶瞑坐,时与游酢(音zuò)侍立不去。颐既觉,则门外雪深一尺矣。” 江南春绝句

(唐) 杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

此诗反映了怎样的社会现实?背景 1、儒学的困境汉末、魏晋、唐五代正统地位削弱韩愈< 道统>李翱<性命之源>表现:原因:道教、佛教兴起传播 2、儒学复兴运动A、先声<唐中后期>B、兴起<北宋>——为理学兴起奠定基础基本主张:宽松的文化政策;②批评唐代政治,以唐为鉴,复兴儒学③强调“华夷之辨”,视佛教道教为夷狄之教①推崇《春秋》尊王攘夷原因:基础周敦颐 昔受学于周茂叔,每令寻仲尼、颜子乐处,所乐何事?

——《二程遗书》 一、寻孔颜乐处:理学的发端 周敦颐,号濂溪,字茂叔,湖南道县人。程 颢 天者,理也。

——《二程遗书》二、二程悟理:理学的建立 万物皆有理,顺之则易,逆之则难,各循其理,何劳于己力哉。

——《二程遗书》程 颐性即理 二、二程悟理:理学的建立涵养须用敬,进学则在致知。

——《二程遗书》朱 熹三、格物致知:理学的成熟 朱熹,字元晦,号晦庵,

徽州婺源(今属江西)人,

生活在南宋孝宗至宁宗时代。 "格物致知":《现代汉语词典》解释为:穷究事物的原理法则而总结为理性知识。"格物致知"一词出自《大学》。格,至也。物,犹事也。致,推极也,知,犹识也。格物致知是儒家的一个十分重要的哲学概念。北宋朱熹认为,"致知在格物者,言欲尽吾之知,在即物而穷其理也。"这是朱子对"格物致知"最概括、精确的表述。推极吾之知识,欲其所知无不尽也。穷至事物之理,欲其极处无不到也。对于朱熹的的解释,我们的理解是,格物就是即物穷理,凡事都要弄个明白,探个究竟;致知,即做个真正的明白人,为人行事决不湖涂。 学生问:“昨谓未有天地之先,毕竟是先有理,如何?”

朱熹答:“未有天地之先,毕竟也只是理。有此理,便有此天地。若无此理,便亦无此天地……”

学生问:“理在先,气在后?”

朱熹答:“理与气本无先后之可言,但推上去时,却如理在先,气在后相似。”

学生问:“必有是理,然后有是气,如何?”

朱熹答:“此本无先后之可言,然必欲推其所从来,则须说先有是理。然理又非别为一物,即存乎是气之中,无是气,则是理亦无挂塔处……”

——朱熹:《朱子语类》 朱熹是如何看待“理”与“气”的?三、格物致知:理学的成熟 观书有感

(宋)朱熹

半亩方塘一鉴开,

天光云影共徘徊。

问渠哪得清如许,

为有源头活水来。 三、格物致知:理学的成熟 所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智岂不是天理?君臣、父子、兄弟、夫妇、朋友岂不是天理?

——朱熹

天理人欲,不容并立,天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。

——朱熹 上述两则材料反映出朱熹在治国问题上有着怎样的主张?三、格物致知:理学的成熟 三、格物致知:理学的成熟 穿衣:要颈紧、腰紧、脚紧;

说话:凡为人子弟必须低声下气,语言详缓;

读书:要端正身体面对书册,祥缓看字;

饮食:在长辈面前,必须轻嚼缓咽,不可闻饮食之声。

——朱熹:《童蒙须知》 鹅湖之会 宋淳熙二年(1175年)六月,吕祖谦为了调和朱熹“理学”和陆九渊“心学”之间的理论分歧,使两人的哲学观点“会归于一”,于是出面邀请陆九龄、陆九渊兄弟前来与朱熹见面。六月初,陆氏兄弟应约来到鹅湖寺,双方就各自的哲学观点展开了激烈的辩论,这就是著名的“鹅湖之会”。 陆九渊-新学开创者宇宙便是吾心,

吾心便是宇宙。四、发明本心:理学的发展 发明本心心即理 王守仁-心学集大者自号“阳明子”阳明先生四、发明本心:理学的发展 王守仁“知行合一”龙场悟道“致良知”四、发明本心:理学的发展 阶段小结程颢、程颐朱熹陆九渊王守仁天理、“孔颜之乐”格物致知发明本心

“心既理”“致良知”

“知行合一”理学的开创者理学的集大成者,他的思想成为官方正统儒学心学的开创者建立系统的心学理论 凡时代非皆有思潮,有思潮之时代,必文化昂进之时代也。其在我国自秦以后,确能成为时代思潮者,则汉之经学,隋唐之佛学,宋及明之理学,清之考证学,四者而已。

——梁启超:《清代学术概论》 19世纪后期以来,我们面临着新的社会变迁的时代,处于更广泛的世界文明的 环境,同样也遇到了社会价值重建的课题,重新审视宋明理学的产生、建立和发展,可以为我们今天提供哪些思想文化上的启发? 问题探讨为天地立心,

为生民立命,

为往圣继绝学,

为万世开太平。

——︵宋︶张载

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史