11 短文二篇《记承天寺夜游》课件(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 11 短文二篇《记承天寺夜游》课件(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 427.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-17 09:06:33 | ||

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

是一个无可救药的乐天派、

一个伟大的人道主义者、

一个百姓的朋友、

一个大文豪、大书法家、创新的画家、造酒试验家、一个工程师、

一个憎恨清教徒主义的人、

一位瑜伽修行者佛教徒、巨儒政治家、一个皇帝的秘书、酒仙、厚道的法官、一位在政治上专唱反调的人。

一个月夜徘徊者、一个诗人。

猜猜他是谁?

记承天寺夜游

苏轼

1. 读“神品之文”

1. 品“月色之美”

2. 悟“闲人之情”

学习目标

景

情

谈谈我所了解的苏轼

1.朝代 身份 号

2. 他的人生经历:三次贬谪

3.他的诗词成就、代表作

4.他的处世态度

……

知人论世

读“神品之文”

读出一点文言的味道

读出一点宁静的氛围

读出一点夜游的兴致

读出一点复杂的情愫

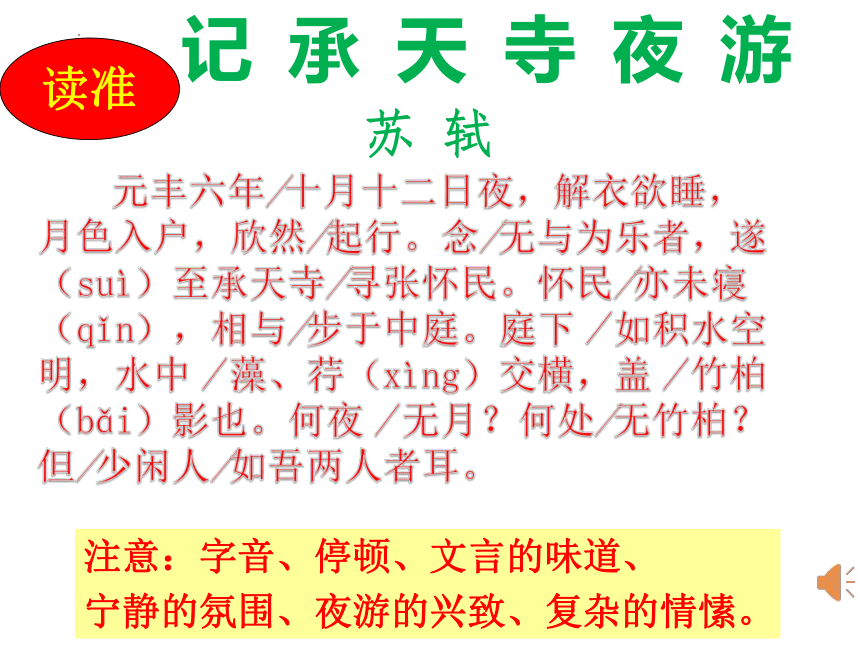

记 承 天 寺 夜 游

苏 轼

元丰六年/十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂(suì)至承天寺/寻张怀民。怀民/亦未寝(qǐn),相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇(xìng)交横,盖/竹柏(bǎi)影也。何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

读准

注意:字音、停顿、文言的味道、

宁静的氛围、夜游的兴致、复杂的情愫。

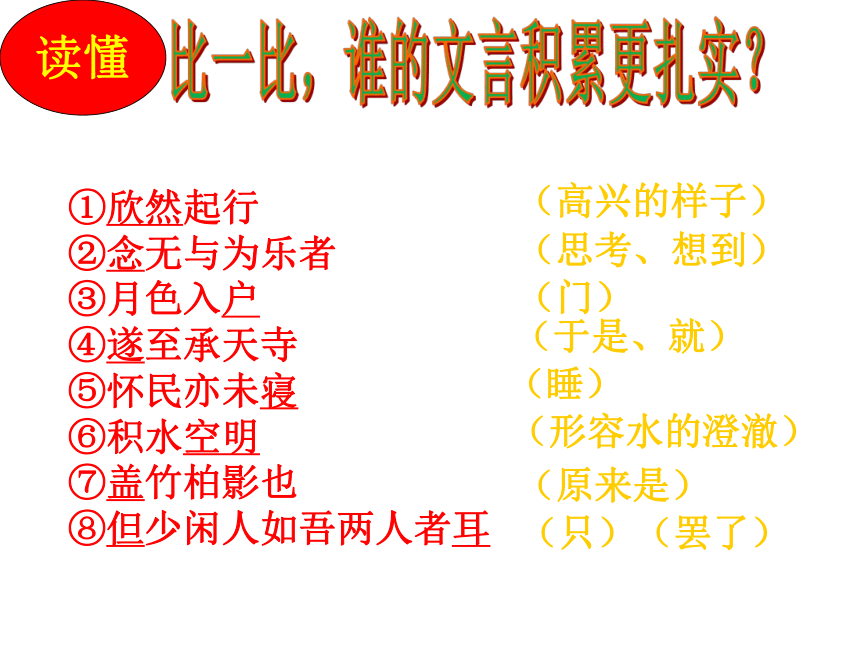

比一比,谁的文言积累更扎实?

①欣然起行

②念无与为乐者

③月色入户

④遂至承天寺

⑤怀民亦未寝

⑥积水空明

⑦盖竹柏影也

⑧但少闲人如吾两人者耳

(高兴的样子)

(思考、想到)

(门)

(形容水的澄澈)

(原来是)

(于是、就)

(只)(罢了)

(睡)

读懂

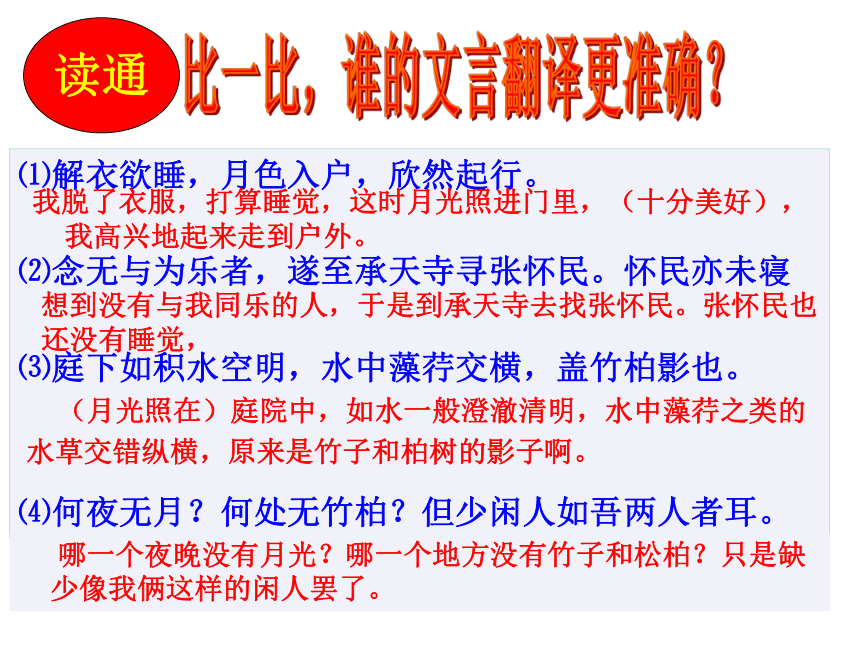

比一比,谁的文言翻译更准确?

读通

⑴解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

⑵念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝

⑶庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

⑷何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

想到没有与我同乐的人,于是到承天寺去找张怀民。张怀民也还没有睡觉,

哪一个夜晚没有月光?哪一个地方没有竹子和松柏?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

(月光照在)庭院中,如水一般澄澈清明,水中藻荇之类的

水草交错纵横,原来是竹子和柏树的影子啊。

我脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好),我高兴地起来走到户外。

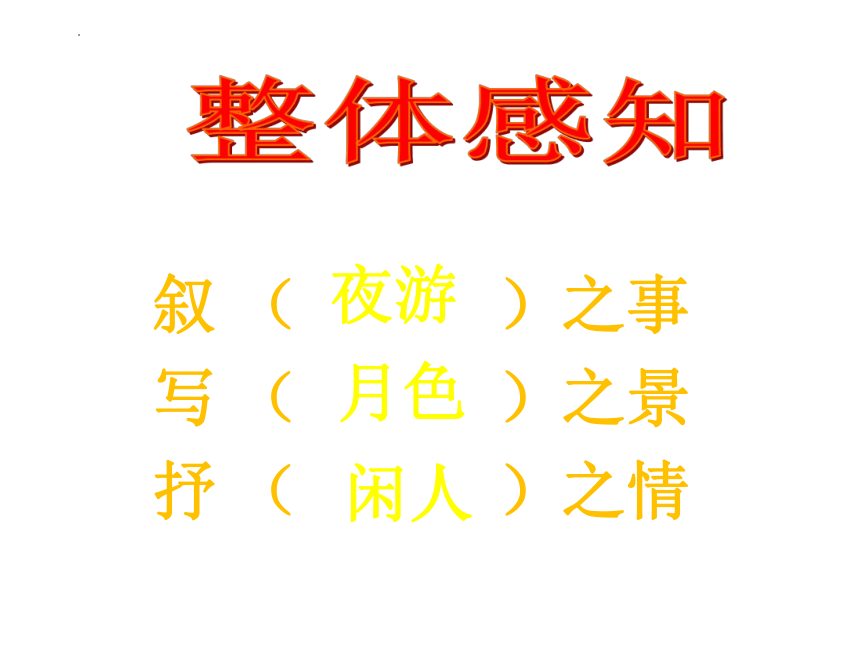

整体感知

叙 ( )之事

写 ( )之景

抒 ( )之情

夜游

月色

闲人

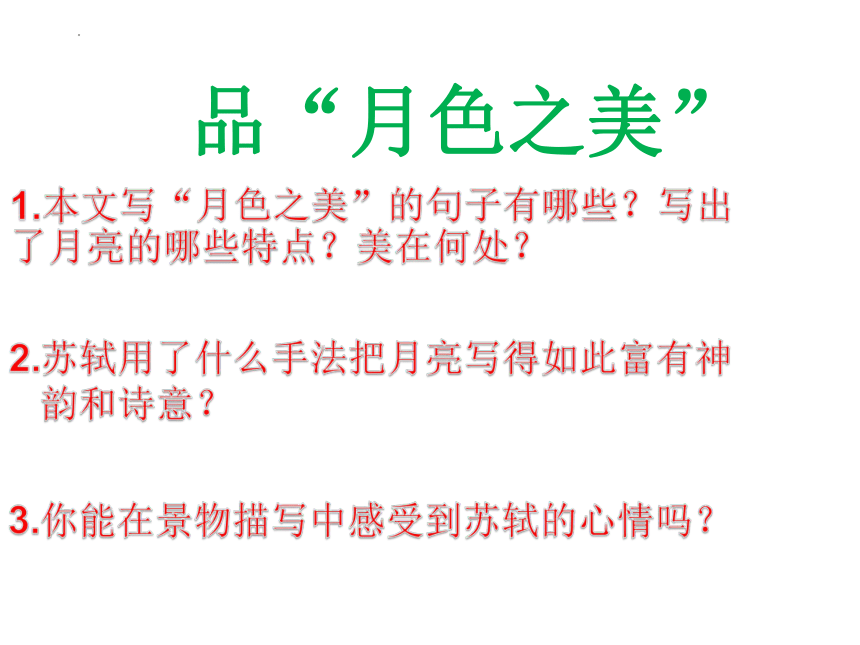

品“月色之美”

1.本文写“月色之美”的句子有哪些?写出了月亮的哪些特点?美在何处?

2.苏轼用了什么手法把月亮写得如此富有神韵和诗意?

3.你能在景物描写中感受到苏轼的心情吗?

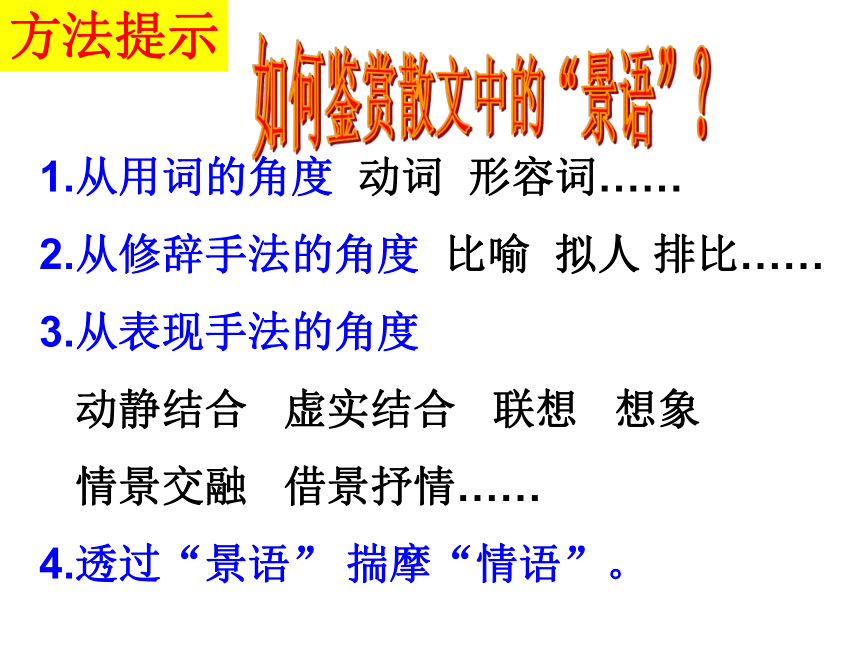

如何鉴赏散文中的“景语”?

1.从用词的角度 动词 形容词……

2.从修辞手法的角度 比喻 拟人 排比……

3.从表现手法的角度

动静结合 虚实结合 联想 想象

情景交融 借景抒情……

4.透过“景语” 揣摩“情语”。

方法提示

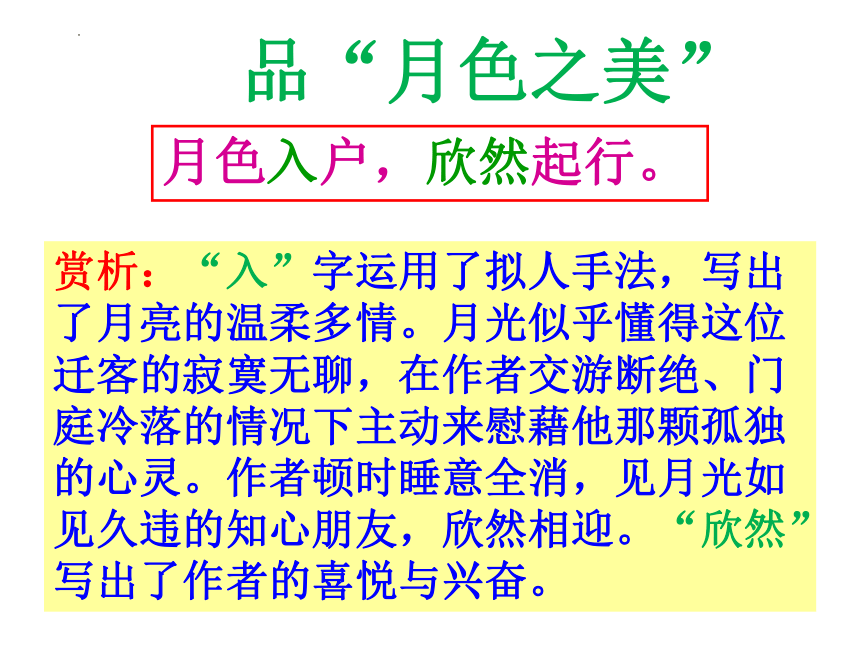

月色入户,欣然起行。

赏析:“入”字运用了拟人手法,写出了月亮的温柔多情。月光似乎懂得这位迁客的寂寞无聊,在作者交游断绝、门庭冷落的情况下主动来慰藉他那颗孤独的心灵。作者顿时睡意全消,见月光如见久违的知心朋友,欣然相迎。“欣然”写出了作者的喜悦与兴奋。

品“月色之美”

庭下如积水空明,水中藻荇交横,

盖竹柏影也。

水——月色

藻荇——竹柏影子

皎洁空灵清澈透明

疏影摇曳清丽淡雅

奇特的想象,新奇的比喻

虚实相生 动静结合 正侧面描写

静

动

品“月色之美”

正

侧

悟“闲人之情”

1、作者为什么要夜游承天寺?

2、作者同谁一起夜游承天寺?两人关系如何?从哪些句子可以看出?

1、作者为什么要夜游承天寺?

2、作者同谁一起夜游承天寺?两人关系如何?从哪些句子可以看出?

苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。官衔上还加了:本州安置“字样,不得签署公事,不得擅离安置所,也就是做着有职无权的闲官.本文写于元丰六年,苏轼被贬谪到黄州已经有四年了。

“乌台诗案”

政治上遭受打击、不被重用的闲官,会有怎样的心情?

郁郁不得志的悲凉,以“闲”自嘲。

悟“闲人之情”

1、作者为什么要夜游承天寺?

一是因为被贬,心情郁闷,孤独,想出去走走。

二是因为月色很美。

悟“闲人之情”

2、作者同谁一起夜游承天寺?两人关系如何?从哪些句子可以看出?

张怀民:1083年被贬黄州,初寓居

承天寺,张怀民虽屈居主簿之类的

小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪

之事,公务之余,以山水怡情悦性

,处逆境而无悲戚之容,是位品格

清高超逸的人。

2、作者同谁一起夜游承天寺?两人关系如何?从哪些句子可以看出?

①遂至承天寺寻张怀民。 理由:唯民同乐。

②怀民亦未寝 。 理由:心境相同。

③相与步于中庭。 理由:关系亲密。

④但少闲人如吾两人者耳。 理由:命运相同 。

张怀民;

志同道合的朋友。

2、作者同谁一起夜游承天寺?两人关系如何?从哪些句子可以看出?

3、“但少闲人如吾两人者耳”中的”“闲人”是指什么样的人?

为何自称“闲人”? “闲人”二字表现了苏轼怎样的复杂情感?

悟“闲人之情”

苏轼以犯人身份贬黄州,无薪俸,故租50亩荒地经营,有诗曰:“不令寸土闲,饥寒未知免。”“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺。今年刈草盖雪堂,日炙风吹面如墨。”又有“自笑平生为口忙”之句。《记承天寺夜游》是苏轼在被贬黄州的困苦境遇中写的.

生活如此艰难忙碌,为何还称自己是“闲人”呢?

具有闲情雅致、热爱生活、热爱美,懂得自我排遣、自我释放。

“闲人”是指什么样的人?

①虽有远大政治抱负却抑郁不得志的人,即政治生活清闲之人。

②具有闲情逸致、兴趣高雅的人。

作者并未想做闲人,因为壮志难酬,无奈写悲诗,只不过是借月抒情,自我排遣罢了。

“闲”字的情感:

④人生的感慨(自我排解的达观)

②赏月的欣喜

③漫步的悠闲

①贬谪的悲凉

结尾句看似多余,但仔细品味则又感到文章因此而意味更深一层,是不可缺少的,十分精彩的一笔。这两句话所传达的思想感情相当复杂,既有欣喜愉悦,又有落寞孤寂,还透出某种鄙视尘俗的自慰之情。这种复杂的心情,一方面是由于苏轼政治上失意,内心苦闷才放情山水,在江山风月中寻找寄托;另一方面,大自然的美所给予人的无穷愉悦,是那些追逐名利的世俗之人所无法领受的。苏轼得到一种世人难以得到的满足和愉悦,这是身处逆境的苏轼聊以自慰的。

本句话是抒怀。略带凄清的月夜美景与作者旷达而幽冷的心境浑然一体,达到完美和谐的至境,令人回味不已。确实做到了文短而意深。

“心如死灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。”

他频遭贬谪,一生历典八州,身行万里,走过无数穷山恶水,却都如处天堂。他说:“此心安处是吾家。”

他被无数小人中伤下狱,朋友背叛,同道反目,见尽了人间丑态,却说:“眼前天下无一个不是好人!”

苏轼坎坷而豁达的一生

贬杭州——“我本无家更安在,故乡无此好湖山”;

贬密州 ——“老夫聊发少年狂”,抒报国之志,

“人有悲欢离合,月有阴晴月缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟”,发安慰之语;

贬黄州——“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香”;

贬惠州——“日啖荔枝三百颗,不辞长做岭南人。

贬琼州——“垂天雌霓云端下,快意雄风海上来。”

坎坷人生 豁达胸襟

面对赤壁的滔滔江水,他豪迈奔放地说:

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”

面对青春的一去不复返,他积极乐观地说:

“谁道人生无再少,

门前流水尚能西,

休将白发唱黄鸡。”

面对自然界的风吹雨打,他从容洒脱地说:

“谁怕?

一蓑烟雨任平生。”

获人生哲理

短短84字让闲人苏轼踏着如水的月光步入了经典,他空明的心境、豁达的情怀闪耀着独具魅力的光彩!

结合苏轼的人生经历和处世态度,

你将获得怎样的人生感悟?

拓展延伸

畅谈人生感悟

●在逆境中磨练自己的意志,丰富自己的人生,让逆境成为塑造完美人格的雕塑家。

●只要心中有景,何处不是花香满径?

●自然是心灵的最佳归宿。在物欲横流的社会中,我们难免会遇到各种困扰,这时,我们不妨像苏轼那样到自然中去释放心灵,寻求寄托,让人生更豁达。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

1.请用现代汉语描绘此句所呈现出的画面。

写法要点:

1、恰当的修饰语;2、准确的修辞手法;3、适时的联想与想像;4、作者的主观感受等。

课后拓展:

拓展延伸

参考示例:

皎洁的月光如水般倾泄而下,洒满了整个庭院,铺了一地银白。微风徐来,翠竹舞动,柏枝摇曳,又恰似那水中的藻荇。好一个静美的月夜,怎不叫人痴迷留恋?又怎能让人忍心入睡?

2.主题阅读

林语堂《苏东坡传》

是一个无可救药的乐天派、

一个伟大的人道主义者、

一个百姓的朋友、

一个大文豪、大书法家、创新的画家、造酒试验家、一个工程师、

一个憎恨清教徒主义的人、

一位瑜伽修行者佛教徒、巨儒政治家、一个皇帝的秘书、酒仙、厚道的法官、一位在政治上专唱反调的人。

一个月夜徘徊者、一个诗人。

猜猜他是谁?

记承天寺夜游

苏轼

1. 读“神品之文”

1. 品“月色之美”

2. 悟“闲人之情”

学习目标

景

情

谈谈我所了解的苏轼

1.朝代 身份 号

2. 他的人生经历:三次贬谪

3.他的诗词成就、代表作

4.他的处世态度

……

知人论世

读“神品之文”

读出一点文言的味道

读出一点宁静的氛围

读出一点夜游的兴致

读出一点复杂的情愫

记 承 天 寺 夜 游

苏 轼

元丰六年/十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然/起行。念/无与为乐者,遂(suì)至承天寺/寻张怀民。怀民/亦未寝(qǐn),相与/步于中庭。庭下/如积水空明,水中/藻、荇(xìng)交横,盖/竹柏(bǎi)影也。何夜/无月?何处/无竹柏?但/少闲人/如吾两人者耳。

读准

注意:字音、停顿、文言的味道、

宁静的氛围、夜游的兴致、复杂的情愫。

比一比,谁的文言积累更扎实?

①欣然起行

②念无与为乐者

③月色入户

④遂至承天寺

⑤怀民亦未寝

⑥积水空明

⑦盖竹柏影也

⑧但少闲人如吾两人者耳

(高兴的样子)

(思考、想到)

(门)

(形容水的澄澈)

(原来是)

(于是、就)

(只)(罢了)

(睡)

读懂

比一比,谁的文言翻译更准确?

读通

⑴解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

⑵念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝

⑶庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

⑷何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

想到没有与我同乐的人,于是到承天寺去找张怀民。张怀民也还没有睡觉,

哪一个夜晚没有月光?哪一个地方没有竹子和松柏?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

(月光照在)庭院中,如水一般澄澈清明,水中藻荇之类的

水草交错纵横,原来是竹子和柏树的影子啊。

我脱了衣服,打算睡觉,这时月光照进门里,(十分美好),我高兴地起来走到户外。

整体感知

叙 ( )之事

写 ( )之景

抒 ( )之情

夜游

月色

闲人

品“月色之美”

1.本文写“月色之美”的句子有哪些?写出了月亮的哪些特点?美在何处?

2.苏轼用了什么手法把月亮写得如此富有神韵和诗意?

3.你能在景物描写中感受到苏轼的心情吗?

如何鉴赏散文中的“景语”?

1.从用词的角度 动词 形容词……

2.从修辞手法的角度 比喻 拟人 排比……

3.从表现手法的角度

动静结合 虚实结合 联想 想象

情景交融 借景抒情……

4.透过“景语” 揣摩“情语”。

方法提示

月色入户,欣然起行。

赏析:“入”字运用了拟人手法,写出了月亮的温柔多情。月光似乎懂得这位迁客的寂寞无聊,在作者交游断绝、门庭冷落的情况下主动来慰藉他那颗孤独的心灵。作者顿时睡意全消,见月光如见久违的知心朋友,欣然相迎。“欣然”写出了作者的喜悦与兴奋。

品“月色之美”

庭下如积水空明,水中藻荇交横,

盖竹柏影也。

水——月色

藻荇——竹柏影子

皎洁空灵清澈透明

疏影摇曳清丽淡雅

奇特的想象,新奇的比喻

虚实相生 动静结合 正侧面描写

静

动

品“月色之美”

正

侧

悟“闲人之情”

1、作者为什么要夜游承天寺?

2、作者同谁一起夜游承天寺?两人关系如何?从哪些句子可以看出?

1、作者为什么要夜游承天寺?

2、作者同谁一起夜游承天寺?两人关系如何?从哪些句子可以看出?

苏轼生活的时代大兴“新法”,改革之风大盛。由于他反对王安石“新法”而被调离出京。神宗元丰二年(1079年),因御史李定、何正臣等说他写诗讽刺了“新法”而被捕入狱。这就是当年有名的“乌台诗案”(乌台,指当时的御史府)。出狱后贬为黄州团练副使。官衔上还加了:本州安置“字样,不得签署公事,不得擅离安置所,也就是做着有职无权的闲官.本文写于元丰六年,苏轼被贬谪到黄州已经有四年了。

“乌台诗案”

政治上遭受打击、不被重用的闲官,会有怎样的心情?

郁郁不得志的悲凉,以“闲”自嘲。

悟“闲人之情”

1、作者为什么要夜游承天寺?

一是因为被贬,心情郁闷,孤独,想出去走走。

二是因为月色很美。

悟“闲人之情”

2、作者同谁一起夜游承天寺?两人关系如何?从哪些句子可以看出?

张怀民:1083年被贬黄州,初寓居

承天寺,张怀民虽屈居主簿之类的

小官,但心胸坦然,决不挂怀贬谪

之事,公务之余,以山水怡情悦性

,处逆境而无悲戚之容,是位品格

清高超逸的人。

2、作者同谁一起夜游承天寺?两人关系如何?从哪些句子可以看出?

①遂至承天寺寻张怀民。 理由:唯民同乐。

②怀民亦未寝 。 理由:心境相同。

③相与步于中庭。 理由:关系亲密。

④但少闲人如吾两人者耳。 理由:命运相同 。

张怀民;

志同道合的朋友。

2、作者同谁一起夜游承天寺?两人关系如何?从哪些句子可以看出?

3、“但少闲人如吾两人者耳”中的”“闲人”是指什么样的人?

为何自称“闲人”? “闲人”二字表现了苏轼怎样的复杂情感?

悟“闲人之情”

苏轼以犯人身份贬黄州,无薪俸,故租50亩荒地经营,有诗曰:“不令寸土闲,饥寒未知免。”“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺。今年刈草盖雪堂,日炙风吹面如墨。”又有“自笑平生为口忙”之句。《记承天寺夜游》是苏轼在被贬黄州的困苦境遇中写的.

生活如此艰难忙碌,为何还称自己是“闲人”呢?

具有闲情雅致、热爱生活、热爱美,懂得自我排遣、自我释放。

“闲人”是指什么样的人?

①虽有远大政治抱负却抑郁不得志的人,即政治生活清闲之人。

②具有闲情逸致、兴趣高雅的人。

作者并未想做闲人,因为壮志难酬,无奈写悲诗,只不过是借月抒情,自我排遣罢了。

“闲”字的情感:

④人生的感慨(自我排解的达观)

②赏月的欣喜

③漫步的悠闲

①贬谪的悲凉

结尾句看似多余,但仔细品味则又感到文章因此而意味更深一层,是不可缺少的,十分精彩的一笔。这两句话所传达的思想感情相当复杂,既有欣喜愉悦,又有落寞孤寂,还透出某种鄙视尘俗的自慰之情。这种复杂的心情,一方面是由于苏轼政治上失意,内心苦闷才放情山水,在江山风月中寻找寄托;另一方面,大自然的美所给予人的无穷愉悦,是那些追逐名利的世俗之人所无法领受的。苏轼得到一种世人难以得到的满足和愉悦,这是身处逆境的苏轼聊以自慰的。

本句话是抒怀。略带凄清的月夜美景与作者旷达而幽冷的心境浑然一体,达到完美和谐的至境,令人回味不已。确实做到了文短而意深。

“心如死灰之木,身如不系之舟。

问汝平生功业,黄州惠州儋州。”

他频遭贬谪,一生历典八州,身行万里,走过无数穷山恶水,却都如处天堂。他说:“此心安处是吾家。”

他被无数小人中伤下狱,朋友背叛,同道反目,见尽了人间丑态,却说:“眼前天下无一个不是好人!”

苏轼坎坷而豁达的一生

贬杭州——“我本无家更安在,故乡无此好湖山”;

贬密州 ——“老夫聊发少年狂”,抒报国之志,

“人有悲欢离合,月有阴晴月缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟”,发安慰之语;

贬黄州——“长江绕郭知鱼美,好竹连山觉笋香”;

贬惠州——“日啖荔枝三百颗,不辞长做岭南人。

贬琼州——“垂天雌霓云端下,快意雄风海上来。”

坎坷人生 豁达胸襟

面对赤壁的滔滔江水,他豪迈奔放地说:

“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”

面对青春的一去不复返,他积极乐观地说:

“谁道人生无再少,

门前流水尚能西,

休将白发唱黄鸡。”

面对自然界的风吹雨打,他从容洒脱地说:

“谁怕?

一蓑烟雨任平生。”

获人生哲理

短短84字让闲人苏轼踏着如水的月光步入了经典,他空明的心境、豁达的情怀闪耀着独具魅力的光彩!

结合苏轼的人生经历和处世态度,

你将获得怎样的人生感悟?

拓展延伸

畅谈人生感悟

●在逆境中磨练自己的意志,丰富自己的人生,让逆境成为塑造完美人格的雕塑家。

●只要心中有景,何处不是花香满径?

●自然是心灵的最佳归宿。在物欲横流的社会中,我们难免会遇到各种困扰,这时,我们不妨像苏轼那样到自然中去释放心灵,寻求寄托,让人生更豁达。

庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

1.请用现代汉语描绘此句所呈现出的画面。

写法要点:

1、恰当的修饰语;2、准确的修辞手法;3、适时的联想与想像;4、作者的主观感受等。

课后拓展:

拓展延伸

参考示例:

皎洁的月光如水般倾泄而下,洒满了整个庭院,铺了一地银白。微风徐来,翠竹舞动,柏枝摇曳,又恰似那水中的藻荇。好一个静美的月夜,怎不叫人痴迷留恋?又怎能让人忍心入睡?

2.主题阅读

林语堂《苏东坡传》

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读