统编版语文八年级上册 第6单元 23 《孟子》三章 习题课件(共68张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级上册 第6单元 23 《孟子》三章 习题课件(共68张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-19 12:53:28 | ||

图片预览

文档简介

(共68张PPT)

第六单元 品格志趣

23

《孟子》三章

一

课前预习篇

二

课中研学篇

三

课后精练篇

四

1.借助注释和工具书大致读懂课文,了解主要内容,在疏通文意的基础上,把握文章观点和论述思路。

2.通过反复诵读,揣摩体会孟子善用比喻、类比手法和对举、排比句式说理的特点。

3.深入理解课文中某些名言警句的意思(如“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”),并学会恰当运用。

名家作品

《孟子》:中国儒家典籍中的一部,记录了战国时期思想家孟子的治国思想和政治策略,是孟子和他的弟子记录并整理而成的。《孟子》在儒家典籍中占有重要的地位,是“四书”之一。

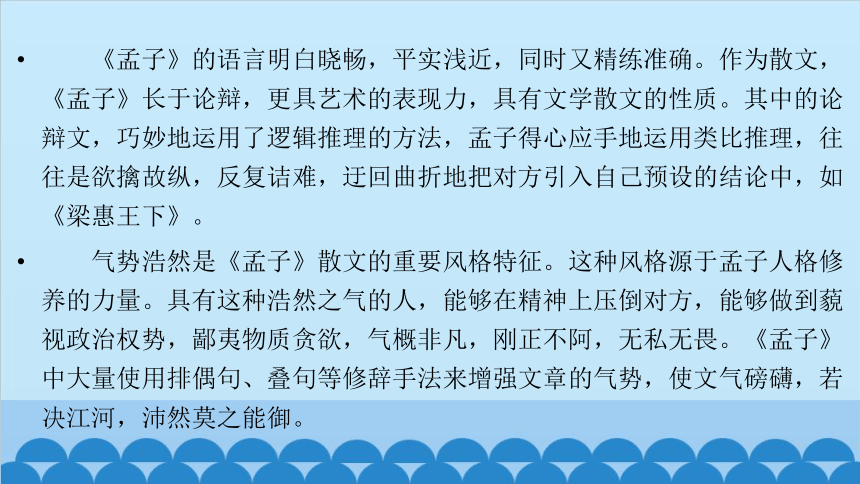

《孟子》的语言明白晓畅,平实浅近,同时又精练准确。作为散文,《孟子》长于论辩,更具艺术的表现力,具有文学散文的性质。其中的论辩文,巧妙地运用了逻辑推理的方法,孟子得心应手地运用类比推理,往往是欲擒故纵,反复诘难,迂回曲折地把对方引入自己预设的结论中,如《梁惠王下》。

气势浩然是《孟子》散文的重要风格特征。这种风格源于孟子人格修养的力量。具有这种浩然之气的人,能够在精神上压倒对方,能够做到藐视政治权势,鄙夷物质贪欲,气概非凡,刚正不阿,无私无畏。《孟子》中大量使用排偶句、叠句等修辞手法来增强文章的气势,使文气磅礴,若决江河,沛然莫之能御。

(一)得道多助,失道寡助

语文要素

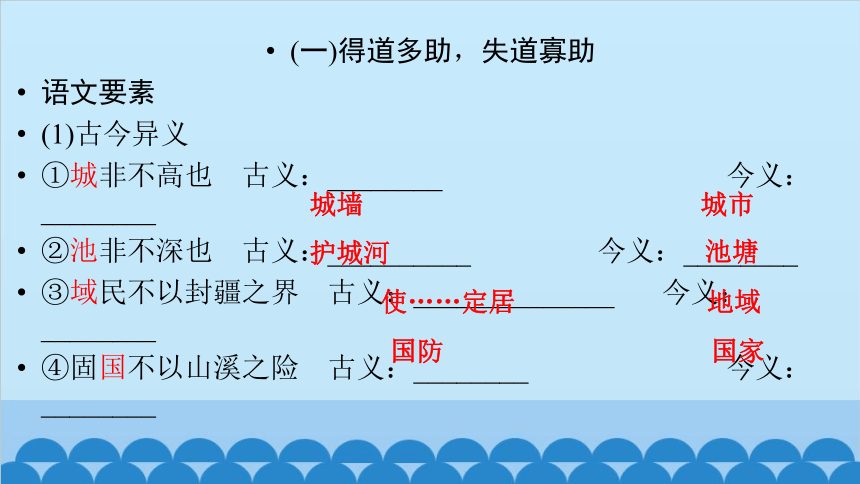

(1)古今异义

①城非不高也 古义:________ 今义:________

②池非不深也 古义:__________ 今义:________

③域民不以封疆之界 古义:______________ 今义:________

④固国不以山溪之险 古义:________ 今义:________

城墙

城市

护城河

池塘

使……定居

地域

国防

国家

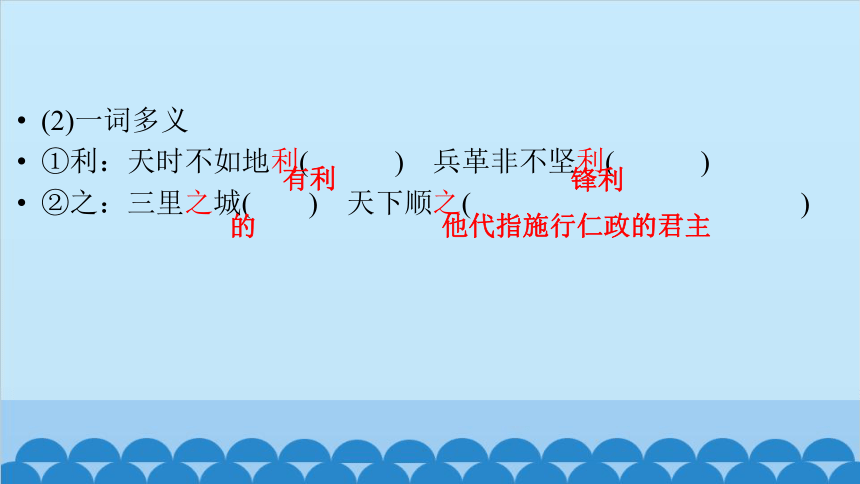

(2)一词多义

①利:天时不如地利( ) 兵革非不坚利( )

②之:三里之城( ) 天下顺之( )

有利

锋利

的

他代指施行仁政的君主

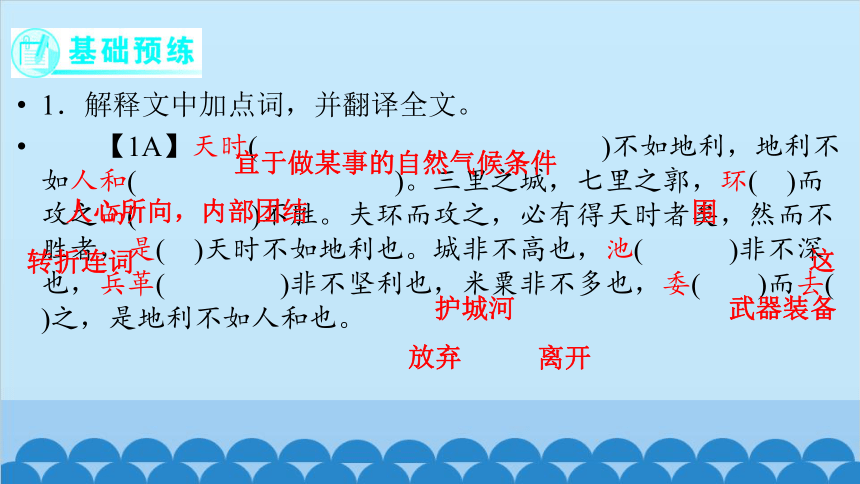

1.解释文中加点词,并翻译全文。

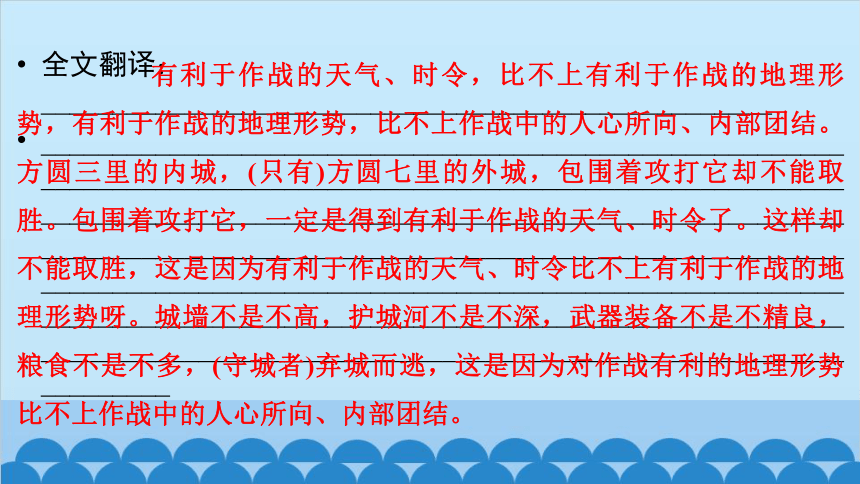

【1A】天时( )不如地利,地利不如人和( )。三里之城,七里之郭,环( )而攻之而( )不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是( )天时不如地利也。城非不高也,池( )非不深也,兵革( )非不坚利也,米粟非不多也,委( )而去( )之,是地利不如人和也。

宜于做某事的自然气候条件

人心所向,内部团结

围

转折连词

这

护城河

武器装备

放弃

离开

全文翻译:___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。方圆三里的内城,(只有)方圆七里的外城,包围着攻打它却不能取胜。包围着攻打它,一定是得到有利于作战的天气、时令了。这样却不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。城墙不是不高,护城河不是不深,武器装备不是不精良,粮食不是不多,(守城者)弃城而逃,这是因为对作战有利的地理形势比不上作战中的人心所向、内部团结。

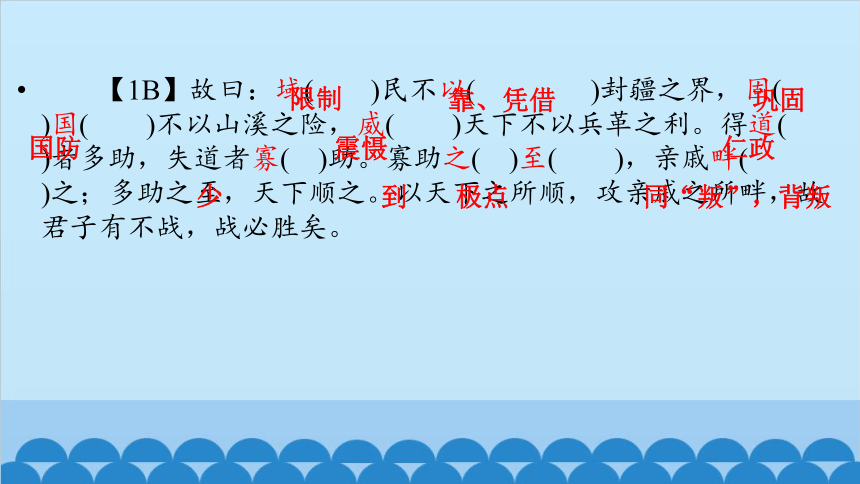

【1B】故曰:域( )民不以( )封疆之界,固( )国( )不以山溪之险,威( )天下不以兵革之利。得道( )者多助,失道者寡( )助。寡助之( )至( ),亲戚畔( )之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

限制

靠、凭借

巩固

国防

震慑

仁政

少

到

极点

同“叛”,背叛

全文翻译:___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

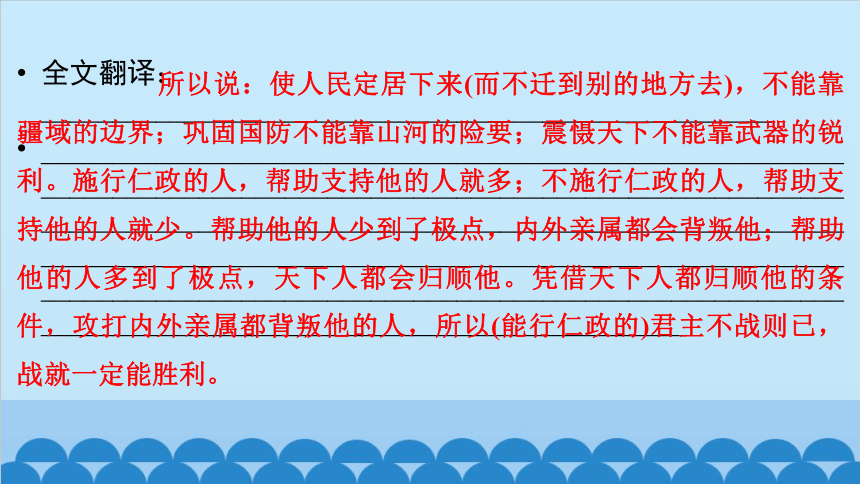

所以说:使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界;巩固国防不能靠山河的险要;震慑天下不能靠武器的锐利。施行仁政的人,帮助支持他的人就多;不施行仁政的人,帮助支持他的人就少。帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下人都会归顺他。凭借天下人都归顺他的条件,攻打内外亲属都背叛他的人,所以(能行仁政的)君主不战则已,战就一定能胜利。

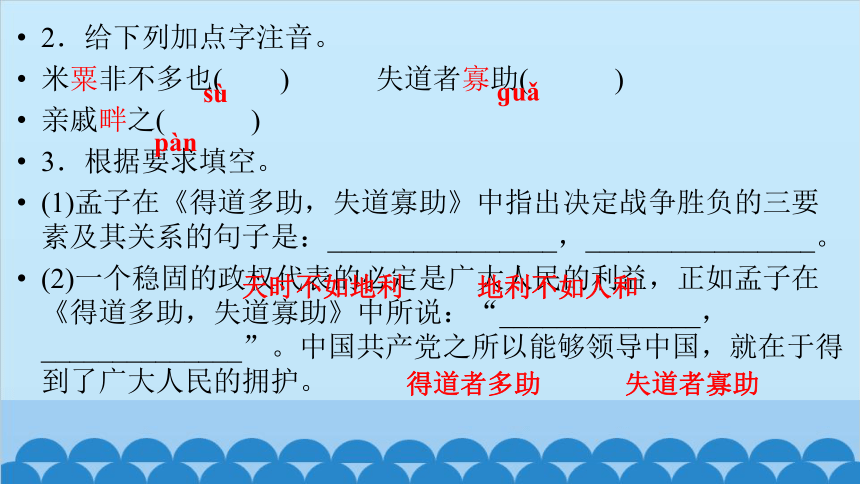

2.给下列加点字注音。

米粟非不多也( ) 失道者寡助( )

亲戚畔之( )

3.根据要求填空。

(1)孟子在《得道多助,失道寡助》中指出决定战争胜负的三要素及其关系的句子是:________________,________________。

(2)一个稳固的政权代表的必定是广大人民的利益,正如孟子在《得道多助,失道寡助》中所说:“______________,______________”。中国共产党之所以能够领导中国,就在于得到了广大人民的拥护。

sù

ɡuǎ

pàn

天时不如地利

地利不如人和

得道者多助

失道者寡助

得道多助,

失道寡助

城高兵利粮足不守

战争需要“人和”

固国不以山溪之险

得道多助

失道寡助

(一)

1.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)七里之郭( ) (2)委而去之( ) (3)亲戚畔之( )

2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

__________________________________________________________________________________________________________________

(2)以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

______________________________________________________________________________________________________

外城

放弃

同“叛”,背叛

使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

凭借天下人都归顺他的条件,攻打内外亲属都背叛他的人,所以能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

3.下面对文章内容理解不正确的一项是( )

A.中心论点即篇首两句。孟子提出三个概念:天时、地利、人和,并将这三者加以比较,层层推进。

B.“故曰”后面用了三个形式相同的否定句,得出“地利”不足恃的道理,也从正面强调了“人和”的重要性。

C.文章善于运用设喻的方法。从文章末尾看,孟子虽反对战争,却多次提到战争。这是为了迎合诸侯们的心理打个比方,以便有机会向诸侯们宣传自己的“仁政”主张。

D.文章析理精微,议论恢宏,气势奔放,阐明引申层层深入,逻辑性很强;还采用了排比的修辞手法,使文章语气强烈,具有说服力。

B

(二)

1.下列句子中加点词意思和用法相同的一项是( )

A.七里之郭/妾妇之道也

B.委而去之/委以重任

C.然而不胜者/舍然大喜

D.池非不深也/良田、美池、桑竹之属

A

2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)委而去之,是地利不如人和也。

__________________________________________________________________________________________

(2)寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

______________________________________________________________________________________

守城者弃城而逃走,这是因为(有利于作战的)地理形势比不上作战中的人心所向、上下团结。

帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下人都会归顺他。

3.“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利”这一组排比句的顺序能否颠倒?为什么?

______________________________________________________________________________________________________________

不能。从“域民”到“固国”再到“威天下”是治国的顺序,必须将前一个阶段的事情做好,才有可能实现后一个目标。

【甲】天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

【乙】吴子曰:“昔之图①国家者,必先教百姓而亲万民②,有四不和:不和于国,不可以出军;不和于军,不可以出陈③;不和于陈,不可以进战;不和于战,不可以决胜。是以有道之主,将用其民,必先和而造大事④,不敢信其私谋,必告于祖庙,启于元龟⑤,参之天时,吉乃后举。民知君之爱其命,惜其死,若此之至,而与之临难,则士以进死为荣,退生为辱矣。”

(选自吴起《吴子·图国第一》)

【注释】①图:治理。②百姓:本意为百官族姓,先秦时百姓是贵族的通称。万民:亦称黎民、庶民。从春秋后期起,百姓与万民为通用词。③陈:同“阵”。④大事:指战争。⑤元龟:大龟,古人认为龟有神灵,可用来占卜吉凶。

1.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)池非不深也( ) (2)域民不以封疆之界( )

(3)若此之至( )

2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)天时不如地利,地利不如人和。

________________________________________________________________________________________________________________

(2)昔之图国家者,必先教百姓而亲万民。

____________________________________________________________

护城河

限制

极点

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

从前谋求治好国家的君主,必先教育“百姓”,亲近“万民”。

3.下列句子中节奏划分有误的一项是( )

A.环而攻之/而不胜

B.故/君子/有不战,战/必胜矣

C.民知君/之爱其命,惜/其死

D.必先/教百姓/而亲万民

C

4.下列对两篇选文的理解和分析有误的一项是( )

A.【甲】文语句整齐、流畅,一气贯注,气势充沛,有说服力。

B.【甲】文由“人和”进一步推演,指出“域民”“固国”“威天下”不能只靠“封疆之界”“山溪之险” “兵革之利”,这就从正面强调了“人和”的重要性。

C.【甲】【乙】两文谈战争要取胜时都强调了“人和”的重要性,都提到了要借用“天时”。

D.相比【甲】文,【乙】文中没有谈到战争中“地利”的作用。

B

5.【甲】文中对怎样做到“人和”缺乏具体论述,【乙】文则表述得很清晰。请简要说明【乙】文中达到“和”的方法是什么?

_____________________________________________________________

有道之主亲万民;(吉乃后举,)使民知君之爱其命,惜其死。

(二)富贵不能淫

语文要素

(1)通假字

往之女家( )

(2)古今异义

①丈夫之冠 古义:__________________ 今义:__________________

②与民由之 古义:_______ 今义:________

同“汝”,你

古时对男子的称呼

已婚女子的配偶

遵循

由于

(3)一词多义

①戒:戒之曰( ) 必敬必戒( )

②得:是焉得为大丈夫乎( ) 得志( )

③居:居天下之广居( ) 居天下之广居( )

(4)词类活用

①富贵不能淫( )

②贫贱不能移( )

③威武不能屈( )

告诫

谨慎

能够

实现

居住

住宅

使……迷惑

使……动摇

使……屈服

1.解释文中加点词,并翻译全文。

【1】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚( )大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄( )。”

全文翻译:___________________________________________________

_________________________________________________________

确实、真正

停息

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,天下便平安无事。”

【2】孟子曰:“是焉( )得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠( )也,父命( )之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒( )之曰:‘往之女家,必敬必戒( ),无违夫子!'以顺为正( )者,妾妇之道也。居( )天下之广居( ),立( )天下之正位( ),行天下之大道。得志,与民由( )之;不得志,独行其道。富贵不能淫( ),贫贱不能移( ),威武不能屈( )。此之谓大丈夫。”

怎么、哪里

行冠礼

教导、训诲

告诫

谨慎

常法

居住

最宽广的住宅,喻指“仁”

站在

最正确的位置,喻指“礼”

遵从

惑乱、迷惑,这里是使动用法

改变、动摇,这里是使动用法

屈服,这里是使动用法

全文翻译:__________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

孟子说:“这怎么能算大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子成年举行冠礼时,父亲教导他;女儿出嫁时,母亲教导她,送到门口,告诫她说:‘到了你的夫家,一定要恭敬、小心谨慎,不要违背你的丈夫!’以顺从为原则的,是妇女之道。(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。得志的时候与百姓一同遵循正道而行,不得志的时候独自走自己的道路。富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服。这样的人才称得上大丈夫。”

2.给下列加点字注音。

(1)丈夫之冠( ) (2)往之女家( )

(3)富贵不能淫( )

3.根据要求填空。

(1)孟子提出真正的大丈夫之道,即他那流传千古的名言:______________,______________,______________。

(2)孟子提出要有大丈夫之道,贯彻儒家倡导的“仁、义、礼”的句子是:________________,________________,________________。

(3)孟子提出的与“用之则行,舍之则藏”的立身处世态度相似的句子是:________,____________;__________,____________。

ɡuàn

rǔ

yín

富贵不能淫

贫贱不能移

威武不能屈

居天下之广居

立天下之正位

行天下之大道

得志

与民由之

不得志

独行其道

整体感知课文内容,理清作者思路,完成下面结构图。

富

贵

不

能

淫

一怒而诸侯惧,安居而天下熄

妾妇之道

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈

(一)

1.解释下列加点的词。

(1)居天下之广居( )

(2)戒之曰( )

(3)威武不能屈( )

居所,住宅

告诫

使……屈服

2.用现代汉语翻译下列文言语句。

(1)是焉得为大丈夫乎?

________________________________

(2)得志,与民由之;不得志,独行其道。

____________________________________________________________________________

这怎么能够称得上是大丈夫呢?

得志的时候,便与老百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,独自走自己的道路。

3.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.景春认为大丈夫应该是那种叱咤风云、声震宇内的,如公孙衍、张仪一样的英雄人物。

B.孟子认为公孙衍、张仪之流所为不过是“妾妇之道”,只知道摇唇鼓舌、曲意顺从诸侯的意思往上爬,没有仁义道德的原则。

C.孟子认为,真正的大丈夫,应该居于仁,立于礼,行于义,而不应该只知道顺从君命。可见孟子反对臣子对君王的顺从。

D.“得志,与民由之;不得志,独行其道”概括了孟子所认为的大丈夫所为,与“穷则独善其身,达则兼济天下”异曲同工。

C

(二)

1.下列句子中加点词意思和用法相同的一项是( )

A.行天下之大道/策之不以其道

B.是焉得为大丈夫乎/三人行,必有我师焉

C.往送之门/已而之细柳军

D.丈夫之冠也/山东堂邑人也

C

2.用现代汉语翻译下列文言语句。

(1)一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

__________________________________________________________________

(2)居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

______________________________________________________________________________________________________

他们一发怒,诸侯们就都害怕;他们安静下来,战争停息,天下太平。

(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。

3.结合文章内容,概括孟子心目中“大丈夫”的标准。

______________________________________________________________________________________________________________

①讲仁德,守礼法,做事合乎道义;②无论得志与否,都不放弃做人的原则;③富贵不迷乱,贫贱不动摇,威逼不屈服。

【甲】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!'以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

【乙】古人云:“穷则独善其身,达则兼济天下。”仆虽不肖①,常师此语。大丈夫所守者道,所待者时②。时之来也,为云龙,为风鹏,勃然突然,陈力③以出;时之不来也,为雾豹④,为冥鸿,寂兮寥兮,奉身而退。进退出处⑤,何往而不自得哉!故仆志在兼济,行在独善,奉而始终之则为道,言而发明⑥之则为诗。谓之讽谕诗兼济之志也谓之闲适诗独善之义也。故览仆诗者,知仆之道焉。

——《与元九书》

【注释】①仆虽不肖:我虽不贤。②所守者道,所待者时:所坚守的是大道,所等待的是时机。③陈力:尽全力。④雾豹:藏在深山的豹,与“冥鸿”均喻指隐退的贤人。⑤出处:出,出仕;处,退隐。⑥言而发明:用语言阐发清楚。

1.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)张仪岂不诚大丈夫哉( ) (2)必敬必戒( )

(3)寂兮寥兮( )

2.下列各组中加点词的意义和用法不相同的一项是( )

A.一怒而天下惧 学而不思则罔

B.言而发明之则为诗 中峨冠而多髯者为东坡

C.妾妇之道也 不闻天子之诏

D.独行其道 不独亲其亲

真正,确实

谨慎

空虚;寂静

A

3.将下面句子翻译成现代汉语。

(1)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

__________________________________________________________ (2)穷则独善其身,达则兼济天下。

________________________________________________________ 4.请用“/”给文中画线的句子断句。

谓 之 讽 谕 诗 兼 济 之 志 也 谓 之 闲 适 诗 独 善 之 义 也

/

/

/

富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服。

穷困之时就要修养个人品德,显达之时就要造福天下百姓。

5.下面对【甲】【乙】两文内容理解不准确的一项是( )

A.【甲】文中景春非常崇拜公孙衍、张仪等人的雄才大略,认为他们是大丈夫。

B.【甲】文以“妾妇之道”作比,指出顺从君王的意志是坚守儒家仁义之道。

C.【乙】文首句引用孟子的话,统领全段,也明确地表达了自己的行事准则。

D.【乙】文提出了“志在兼济,行在独善”的人生观、价值观和创作观。

B

6.类比论证是常用的论证方法,结合【甲】文说说孟子是如何运用类比论证的方法的。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

在【甲】文中,孟子用“妾妇之道”进行类比,指出公孙衍和张仪的本质是顺从君王的意志,与妾妇之道相类似,为下文提出自己心中大丈夫的标准做铺垫。

(三)生于忧患,死于安乐

语文要素

(1)通假字

①曾益其所不能( )

②衡于虑( )

③入则无法家拂士( )

同“增”,增加

同“横”,梗塞,不顺

同“弼”,辅佐

(2)古今异义

①所以动心忍性 古义:_______ 今义:___________

②入则无法家拂士 古义:__________ 今义:________

③出则无敌国外患者 古义:__________ 今义:________

④曾益其所不能 古义:____________________ 今义:__________

⑤出则无敌国外患者 古义:_______________________

今义:______________

用来

因此,因而

在国内

进入

在国外

出来

本来不具备的才能

不可以

势力、地位相当的国家

敌对的国家

(3)一词多义

①发:舜发于畎亩之中( ) 发于声( )

②拂:行拂乱其所为( ) 入则无法家拂士( )

被任用

显露、流露

违背

同“弼”,辅佐

(4)词类活用

①劳其筋骨( )

②饿其体肤( )

③所以动心忍性( )

④行拂乱其所为( )

⑤人恒过( )

使……劳累,使动用法

使……饥饿,使动用法

使……震撼,使动用法;使……坚忍,使动用法

使……违背扰乱,使动用法

犯错误,名词作动词

1.解释文中加点词,并翻译全文。

【1】舜发( )于( )畎亩之中,傅说举( )于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士( ),孙叔敖举于海,百里奚举于市( )。故天将降大任于( )是人( )也,必先苦( )其心志,劳( )其筋骨,饿( )其体肤,空乏( )其身,行拂( )乱( )其所为,所以( )动( )心忍( )性,曾益( )其所不能( )。

兴起,被任用

从,在

任用,选拔

狱官

集市

给

这样的人

使……痛苦

使……劳累

使……受饥饿

财资缺乏

违背

扰乱

用这些办法

使……震撼

使……坚忍

增加

本来不具备的才能

全文翻译:___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

舜从田野中被起用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲自鱼盐贩中被举用,管夷吾从狱官手里获释被任用为相,孙叔敖从隐居的海边被召为相,百里奚从市井之间被赎出而用为大夫。所以,上天将要下达重大的使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,筋骨劳累,体肤饿瘦,身受贫困之苦,使他做事不顺,(通过这些)来让他的内心受到震撼,使他的性格坚忍起来,以不断增长他的才干。

【2】人恒( )过( ),然后能改;困( )于心,衡( )于虑,而后作( );征( )于色,发于声,而后喻( )。入( )则无法家拂( )士,出( )则无敌国外患者,国恒亡。然后知生( )于忧患而死于安乐也。

常常

犯错误

困惑

同“横”,梗塞、不顺

征验,表现

奋起,有所作为

了解、明白

在国内

同“弼”,辅佐

在国外

使……生存

全文翻译:___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

一个人常犯错误,然后才能改正;内心忧困,思虑阻塞,然后才能有所作为;(一个人的想法,只有)表现在脸色上,流露在言谈中,才能被人们了解。(一个国家)内部如果没有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士,外部没有能匹敌的邻国和外患的侵扰,这个国家往往就容易灭亡。了解到这一切之后,就会明白常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸快乐之中可以使人灭亡的道理了。

2.给下列加点字注音。

(1)胶鬲举于鱼盐之中( ) (2)百里奚举于市( ) (3)入则无法家拂士( )

3.根据要求填空。

(1)《生于忧患,死于安乐》中用“________________,________________”交代了挫折和磨砺对于增长人的才干的积极作用。

(2)《生于忧患,死于安乐》中体现“知错能改,善莫大焉”的句子是:__________,____________。

(3)《生于忧患,死于安乐》中的句子“__________________,____________________”从内、外两个方面点明了国家走向覆灭的原因,告诫君主要居安思危。

ɡé

xī

bì

所以动心忍性

曾益其所不能

人恒过

然后能改

入则无法家拂士

出则无敌国外患者

整体感知课文内容,理清作者思路,完成下面结构图。

生于忧患,

死于安乐

道理:

___________

舜、傅说、胶鬲、管夷吾、孙叔敖、百里奚

对比

道理

反面

国家——处安乐,国恒亡

逆境造就人才

(一)

1.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)傅说举于版筑之间( )

(2)苦其心志( )

(3)入则无法家拂士( )

选拔、任用

使……痛苦

同“弼”,辅佐

2.把下面句子翻译成现代汉语。

(1)所以动心忍性,曾益其所不能。

_____________________________________________________________________

(2)征于色,发于声,而后喻。

____________________________________________________________________________

通过这些来使他的内心受到震撼,使他的性格坚忍起来,以不断增长才干。

(一个人的想法,只有)表现在脸色上,流露在言谈中,然后才能为人们所了解。

3.下面对文章内容理解不正确的一项是( )

A.“天将降大任于是人”的“人”,指的是没有贵族身份的普通人,这些普通人在成就自己的事业前需经受磨难的考验。

B.“人恒过,然后能改”中的“能”含义深刻,不仅体现了人在改正错误时的愿望和决心,还体现了人改正错误的能力。

C.“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”重点论说的是“死于安乐”,该句加强了警告作用,反衬了“生于忧患”。

D.本文论人才的造就着眼于“生于忧患”,论国家的治理着眼于“死于安乐”,最后自然地提出“生于忧患,死于安乐”的中心论点。

A

(二)

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A.必先苦其心志 何苦而不平

B.行拂乱其所为 无丝竹之乱耳

C.发于声 有时朝发白帝

D.出则无敌国外患者 恐前后受其敌

B

2.用现代汉语翻译下列文言语句。

(1)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)然后知生于忧患而死于安乐也。

__________________________________________________________________________________________________________

(一个国家)在国内如果没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有势力、地位相当的国家和外患的侵扰,这个国家就往往容易灭亡。

了解到这一切之后,人们才会明白常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸快乐之中可以使人死亡(的道理)。

3.孟子认为人怎样才能成才?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①首先,人才是在艰苦的环境中造就的。所以只有“先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”,才能“动心忍性,曾益其所不能”。②其次,还要重视人的主观因素,做到“困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻”。只有主客观条件相互结合,才有可能成就一番事业。

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

【乙】卫人束氏,举世之物,咸无所好,唯好畜狸猫。狸猫,捕鼠兽也。畜至百余,家东西之鼠捕且尽。狸猫无所食,饥而嗥。束氏日市肉啖①之。狸猫生子若②孙,以啖肉故,竟不知世之有鼠;但饥辄嗥,嗥则得肉食。

南郭有士病鼠,急从束氏假狸猫以去。狸猫见鼠双耳耸,眼突露如漆,赤鬣,意为异物也,沿鼠行不敢下。士怒,推入之。狸猫怖甚,对之大嗥。久之鼠度其无他技啮其足狸猫奋掷而出③。

【注释】①啖:吃。②若:及,至于。③奋掷而出:用力纵身逃出。

1.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)行拂乱其所为( ) (2)而后作( ) (3)狸猫怖甚( )

2.下列句中加点字意思相同的一项是( )

A.衡于虑 殚精竭虑

B.空乏其身 空谷传响

C.国恒亡 亡羊补牢

D.嗥则得肉食 出则无敌国外患者

扰乱

奋起

恐惧

A

3.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)困于心,衡于虑,而后作。

__________________________________________

(2)南郭有士病鼠,急从束氏假狸猫以去。

____________________________________________________________

内心忧困,思虑阻塞,然后才能有所作为。

城南有个读书人家里正遭鼠患,急忙到束氏家借了猫用来去除鼠患。

4.请用“/”给文中画线的句子断句。

久 之 鼠 度 其 无 他 技 啮 其 足 狸 猫 奋 掷 而 出

5.下列对两篇选文的理解和分析有误的一项是( )

A.【甲】文善用排比,而且句式灵活,既增添了气势,也给人以美感。

B.【甲】文从国家兴亡的角度阐述了治国之道,强调国家兴盛内要有“法家拂士”,外要有“敌国外患”。

C.狸猫因为不爱捕鼠长期享乐而丧失了本领。

D.【乙】文告诉人们缺乏锻炼,长期不锻炼业务,必然丧失专业技能。

/

/

/

C

6.请结合【甲】文内容,概括外在客观的艰苦环境对人才的造就会产生哪些影响。

_________________________________________________________________________________________

(1)精神受到震撼,努力有所作为,产生奋斗的动力;(2)性格更加坚忍;(3)才干不断增长。

谢谢大家

第六单元 品格志趣

23

《孟子》三章

一

课前预习篇

二

课中研学篇

三

课后精练篇

四

1.借助注释和工具书大致读懂课文,了解主要内容,在疏通文意的基础上,把握文章观点和论述思路。

2.通过反复诵读,揣摩体会孟子善用比喻、类比手法和对举、排比句式说理的特点。

3.深入理解课文中某些名言警句的意思(如“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”),并学会恰当运用。

名家作品

《孟子》:中国儒家典籍中的一部,记录了战国时期思想家孟子的治国思想和政治策略,是孟子和他的弟子记录并整理而成的。《孟子》在儒家典籍中占有重要的地位,是“四书”之一。

《孟子》的语言明白晓畅,平实浅近,同时又精练准确。作为散文,《孟子》长于论辩,更具艺术的表现力,具有文学散文的性质。其中的论辩文,巧妙地运用了逻辑推理的方法,孟子得心应手地运用类比推理,往往是欲擒故纵,反复诘难,迂回曲折地把对方引入自己预设的结论中,如《梁惠王下》。

气势浩然是《孟子》散文的重要风格特征。这种风格源于孟子人格修养的力量。具有这种浩然之气的人,能够在精神上压倒对方,能够做到藐视政治权势,鄙夷物质贪欲,气概非凡,刚正不阿,无私无畏。《孟子》中大量使用排偶句、叠句等修辞手法来增强文章的气势,使文气磅礴,若决江河,沛然莫之能御。

(一)得道多助,失道寡助

语文要素

(1)古今异义

①城非不高也 古义:________ 今义:________

②池非不深也 古义:__________ 今义:________

③域民不以封疆之界 古义:______________ 今义:________

④固国不以山溪之险 古义:________ 今义:________

城墙

城市

护城河

池塘

使……定居

地域

国防

国家

(2)一词多义

①利:天时不如地利( ) 兵革非不坚利( )

②之:三里之城( ) 天下顺之( )

有利

锋利

的

他代指施行仁政的君主

1.解释文中加点词,并翻译全文。

【1A】天时( )不如地利,地利不如人和( )。三里之城,七里之郭,环( )而攻之而( )不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是( )天时不如地利也。城非不高也,池( )非不深也,兵革( )非不坚利也,米粟非不多也,委( )而去( )之,是地利不如人和也。

宜于做某事的自然气候条件

人心所向,内部团结

围

转折连词

这

护城河

武器装备

放弃

离开

全文翻译:___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。方圆三里的内城,(只有)方圆七里的外城,包围着攻打它却不能取胜。包围着攻打它,一定是得到有利于作战的天气、时令了。这样却不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。城墙不是不高,护城河不是不深,武器装备不是不精良,粮食不是不多,(守城者)弃城而逃,这是因为对作战有利的地理形势比不上作战中的人心所向、内部团结。

【1B】故曰:域( )民不以( )封疆之界,固( )国( )不以山溪之险,威( )天下不以兵革之利。得道( )者多助,失道者寡( )助。寡助之( )至( ),亲戚畔( )之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

限制

靠、凭借

巩固

国防

震慑

仁政

少

到

极点

同“叛”,背叛

全文翻译:___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

所以说:使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界;巩固国防不能靠山河的险要;震慑天下不能靠武器的锐利。施行仁政的人,帮助支持他的人就多;不施行仁政的人,帮助支持他的人就少。帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下人都会归顺他。凭借天下人都归顺他的条件,攻打内外亲属都背叛他的人,所以(能行仁政的)君主不战则已,战就一定能胜利。

2.给下列加点字注音。

米粟非不多也( ) 失道者寡助( )

亲戚畔之( )

3.根据要求填空。

(1)孟子在《得道多助,失道寡助》中指出决定战争胜负的三要素及其关系的句子是:________________,________________。

(2)一个稳固的政权代表的必定是广大人民的利益,正如孟子在《得道多助,失道寡助》中所说:“______________,______________”。中国共产党之所以能够领导中国,就在于得到了广大人民的拥护。

sù

ɡuǎ

pàn

天时不如地利

地利不如人和

得道者多助

失道者寡助

得道多助,

失道寡助

城高兵利粮足不守

战争需要“人和”

固国不以山溪之险

得道多助

失道寡助

(一)

1.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)七里之郭( ) (2)委而去之( ) (3)亲戚畔之( )

2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。

__________________________________________________________________________________________________________________

(2)以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

______________________________________________________________________________________________________

外城

放弃

同“叛”,背叛

使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。

凭借天下人都归顺他的条件,攻打内外亲属都背叛他的人,所以能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

3.下面对文章内容理解不正确的一项是( )

A.中心论点即篇首两句。孟子提出三个概念:天时、地利、人和,并将这三者加以比较,层层推进。

B.“故曰”后面用了三个形式相同的否定句,得出“地利”不足恃的道理,也从正面强调了“人和”的重要性。

C.文章善于运用设喻的方法。从文章末尾看,孟子虽反对战争,却多次提到战争。这是为了迎合诸侯们的心理打个比方,以便有机会向诸侯们宣传自己的“仁政”主张。

D.文章析理精微,议论恢宏,气势奔放,阐明引申层层深入,逻辑性很强;还采用了排比的修辞手法,使文章语气强烈,具有说服力。

B

(二)

1.下列句子中加点词意思和用法相同的一项是( )

A.七里之郭/妾妇之道也

B.委而去之/委以重任

C.然而不胜者/舍然大喜

D.池非不深也/良田、美池、桑竹之属

A

2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)委而去之,是地利不如人和也。

__________________________________________________________________________________________

(2)寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。

______________________________________________________________________________________

守城者弃城而逃走,这是因为(有利于作战的)地理形势比不上作战中的人心所向、上下团结。

帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下人都会归顺他。

3.“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利”这一组排比句的顺序能否颠倒?为什么?

______________________________________________________________________________________________________________

不能。从“域民”到“固国”再到“威天下”是治国的顺序,必须将前一个阶段的事情做好,才有可能实现后一个目标。

【甲】天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。

【乙】吴子曰:“昔之图①国家者,必先教百姓而亲万民②,有四不和:不和于国,不可以出军;不和于军,不可以出陈③;不和于陈,不可以进战;不和于战,不可以决胜。是以有道之主,将用其民,必先和而造大事④,不敢信其私谋,必告于祖庙,启于元龟⑤,参之天时,吉乃后举。民知君之爱其命,惜其死,若此之至,而与之临难,则士以进死为荣,退生为辱矣。”

(选自吴起《吴子·图国第一》)

【注释】①图:治理。②百姓:本意为百官族姓,先秦时百姓是贵族的通称。万民:亦称黎民、庶民。从春秋后期起,百姓与万民为通用词。③陈:同“阵”。④大事:指战争。⑤元龟:大龟,古人认为龟有神灵,可用来占卜吉凶。

1.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)池非不深也( ) (2)域民不以封疆之界( )

(3)若此之至( )

2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)天时不如地利,地利不如人和。

________________________________________________________________________________________________________________

(2)昔之图国家者,必先教百姓而亲万民。

____________________________________________________________

护城河

限制

极点

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。

从前谋求治好国家的君主,必先教育“百姓”,亲近“万民”。

3.下列句子中节奏划分有误的一项是( )

A.环而攻之/而不胜

B.故/君子/有不战,战/必胜矣

C.民知君/之爱其命,惜/其死

D.必先/教百姓/而亲万民

C

4.下列对两篇选文的理解和分析有误的一项是( )

A.【甲】文语句整齐、流畅,一气贯注,气势充沛,有说服力。

B.【甲】文由“人和”进一步推演,指出“域民”“固国”“威天下”不能只靠“封疆之界”“山溪之险” “兵革之利”,这就从正面强调了“人和”的重要性。

C.【甲】【乙】两文谈战争要取胜时都强调了“人和”的重要性,都提到了要借用“天时”。

D.相比【甲】文,【乙】文中没有谈到战争中“地利”的作用。

B

5.【甲】文中对怎样做到“人和”缺乏具体论述,【乙】文则表述得很清晰。请简要说明【乙】文中达到“和”的方法是什么?

_____________________________________________________________

有道之主亲万民;(吉乃后举,)使民知君之爱其命,惜其死。

(二)富贵不能淫

语文要素

(1)通假字

往之女家( )

(2)古今异义

①丈夫之冠 古义:__________________ 今义:__________________

②与民由之 古义:_______ 今义:________

同“汝”,你

古时对男子的称呼

已婚女子的配偶

遵循

由于

(3)一词多义

①戒:戒之曰( ) 必敬必戒( )

②得:是焉得为大丈夫乎( ) 得志( )

③居:居天下之广居( ) 居天下之广居( )

(4)词类活用

①富贵不能淫( )

②贫贱不能移( )

③威武不能屈( )

告诫

谨慎

能够

实现

居住

住宅

使……迷惑

使……动摇

使……屈服

1.解释文中加点词,并翻译全文。

【1】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚( )大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄( )。”

全文翻译:___________________________________________________

_________________________________________________________

确实、真正

停息

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,天下便平安无事。”

【2】孟子曰:“是焉( )得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠( )也,父命( )之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒( )之曰:‘往之女家,必敬必戒( ),无违夫子!'以顺为正( )者,妾妇之道也。居( )天下之广居( ),立( )天下之正位( ),行天下之大道。得志,与民由( )之;不得志,独行其道。富贵不能淫( ),贫贱不能移( ),威武不能屈( )。此之谓大丈夫。”

怎么、哪里

行冠礼

教导、训诲

告诫

谨慎

常法

居住

最宽广的住宅,喻指“仁”

站在

最正确的位置,喻指“礼”

遵从

惑乱、迷惑,这里是使动用法

改变、动摇,这里是使动用法

屈服,这里是使动用法

全文翻译:__________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

孟子说:“这怎么能算大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子成年举行冠礼时,父亲教导他;女儿出嫁时,母亲教导她,送到门口,告诫她说:‘到了你的夫家,一定要恭敬、小心谨慎,不要违背你的丈夫!’以顺从为原则的,是妇女之道。(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。得志的时候与百姓一同遵循正道而行,不得志的时候独自走自己的道路。富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服。这样的人才称得上大丈夫。”

2.给下列加点字注音。

(1)丈夫之冠( ) (2)往之女家( )

(3)富贵不能淫( )

3.根据要求填空。

(1)孟子提出真正的大丈夫之道,即他那流传千古的名言:______________,______________,______________。

(2)孟子提出要有大丈夫之道,贯彻儒家倡导的“仁、义、礼”的句子是:________________,________________,________________。

(3)孟子提出的与“用之则行,舍之则藏”的立身处世态度相似的句子是:________,____________;__________,____________。

ɡuàn

rǔ

yín

富贵不能淫

贫贱不能移

威武不能屈

居天下之广居

立天下之正位

行天下之大道

得志

与民由之

不得志

独行其道

整体感知课文内容,理清作者思路,完成下面结构图。

富

贵

不

能

淫

一怒而诸侯惧,安居而天下熄

妾妇之道

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈

(一)

1.解释下列加点的词。

(1)居天下之广居( )

(2)戒之曰( )

(3)威武不能屈( )

居所,住宅

告诫

使……屈服

2.用现代汉语翻译下列文言语句。

(1)是焉得为大丈夫乎?

________________________________

(2)得志,与民由之;不得志,独行其道。

____________________________________________________________________________

这怎么能够称得上是大丈夫呢?

得志的时候,便与老百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,独自走自己的道路。

3.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是( )

A.景春认为大丈夫应该是那种叱咤风云、声震宇内的,如公孙衍、张仪一样的英雄人物。

B.孟子认为公孙衍、张仪之流所为不过是“妾妇之道”,只知道摇唇鼓舌、曲意顺从诸侯的意思往上爬,没有仁义道德的原则。

C.孟子认为,真正的大丈夫,应该居于仁,立于礼,行于义,而不应该只知道顺从君命。可见孟子反对臣子对君王的顺从。

D.“得志,与民由之;不得志,独行其道”概括了孟子所认为的大丈夫所为,与“穷则独善其身,达则兼济天下”异曲同工。

C

(二)

1.下列句子中加点词意思和用法相同的一项是( )

A.行天下之大道/策之不以其道

B.是焉得为大丈夫乎/三人行,必有我师焉

C.往送之门/已而之细柳军

D.丈夫之冠也/山东堂邑人也

C

2.用现代汉语翻译下列文言语句。

(1)一怒而诸侯惧,安居而天下熄。

__________________________________________________________________

(2)居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。

______________________________________________________________________________________________________

他们一发怒,诸侯们就都害怕;他们安静下来,战争停息,天下太平。

(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。

3.结合文章内容,概括孟子心目中“大丈夫”的标准。

______________________________________________________________________________________________________________

①讲仁德,守礼法,做事合乎道义;②无论得志与否,都不放弃做人的原则;③富贵不迷乱,贫贱不动摇,威逼不屈服。

【甲】景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!'以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

【乙】古人云:“穷则独善其身,达则兼济天下。”仆虽不肖①,常师此语。大丈夫所守者道,所待者时②。时之来也,为云龙,为风鹏,勃然突然,陈力③以出;时之不来也,为雾豹④,为冥鸿,寂兮寥兮,奉身而退。进退出处⑤,何往而不自得哉!故仆志在兼济,行在独善,奉而始终之则为道,言而发明⑥之则为诗。谓之讽谕诗兼济之志也谓之闲适诗独善之义也。故览仆诗者,知仆之道焉。

——《与元九书》

【注释】①仆虽不肖:我虽不贤。②所守者道,所待者时:所坚守的是大道,所等待的是时机。③陈力:尽全力。④雾豹:藏在深山的豹,与“冥鸿”均喻指隐退的贤人。⑤出处:出,出仕;处,退隐。⑥言而发明:用语言阐发清楚。

1.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)张仪岂不诚大丈夫哉( ) (2)必敬必戒( )

(3)寂兮寥兮( )

2.下列各组中加点词的意义和用法不相同的一项是( )

A.一怒而天下惧 学而不思则罔

B.言而发明之则为诗 中峨冠而多髯者为东坡

C.妾妇之道也 不闻天子之诏

D.独行其道 不独亲其亲

真正,确实

谨慎

空虚;寂静

A

3.将下面句子翻译成现代汉语。

(1)富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

__________________________________________________________ (2)穷则独善其身,达则兼济天下。

________________________________________________________ 4.请用“/”给文中画线的句子断句。

谓 之 讽 谕 诗 兼 济 之 志 也 谓 之 闲 适 诗 独 善 之 义 也

/

/

/

富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服。

穷困之时就要修养个人品德,显达之时就要造福天下百姓。

5.下面对【甲】【乙】两文内容理解不准确的一项是( )

A.【甲】文中景春非常崇拜公孙衍、张仪等人的雄才大略,认为他们是大丈夫。

B.【甲】文以“妾妇之道”作比,指出顺从君王的意志是坚守儒家仁义之道。

C.【乙】文首句引用孟子的话,统领全段,也明确地表达了自己的行事准则。

D.【乙】文提出了“志在兼济,行在独善”的人生观、价值观和创作观。

B

6.类比论证是常用的论证方法,结合【甲】文说说孟子是如何运用类比论证的方法的。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

在【甲】文中,孟子用“妾妇之道”进行类比,指出公孙衍和张仪的本质是顺从君王的意志,与妾妇之道相类似,为下文提出自己心中大丈夫的标准做铺垫。

(三)生于忧患,死于安乐

语文要素

(1)通假字

①曾益其所不能( )

②衡于虑( )

③入则无法家拂士( )

同“增”,增加

同“横”,梗塞,不顺

同“弼”,辅佐

(2)古今异义

①所以动心忍性 古义:_______ 今义:___________

②入则无法家拂士 古义:__________ 今义:________

③出则无敌国外患者 古义:__________ 今义:________

④曾益其所不能 古义:____________________ 今义:__________

⑤出则无敌国外患者 古义:_______________________

今义:______________

用来

因此,因而

在国内

进入

在国外

出来

本来不具备的才能

不可以

势力、地位相当的国家

敌对的国家

(3)一词多义

①发:舜发于畎亩之中( ) 发于声( )

②拂:行拂乱其所为( ) 入则无法家拂士( )

被任用

显露、流露

违背

同“弼”,辅佐

(4)词类活用

①劳其筋骨( )

②饿其体肤( )

③所以动心忍性( )

④行拂乱其所为( )

⑤人恒过( )

使……劳累,使动用法

使……饥饿,使动用法

使……震撼,使动用法;使……坚忍,使动用法

使……违背扰乱,使动用法

犯错误,名词作动词

1.解释文中加点词,并翻译全文。

【1】舜发( )于( )畎亩之中,傅说举( )于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士( ),孙叔敖举于海,百里奚举于市( )。故天将降大任于( )是人( )也,必先苦( )其心志,劳( )其筋骨,饿( )其体肤,空乏( )其身,行拂( )乱( )其所为,所以( )动( )心忍( )性,曾益( )其所不能( )。

兴起,被任用

从,在

任用,选拔

狱官

集市

给

这样的人

使……痛苦

使……劳累

使……受饥饿

财资缺乏

违背

扰乱

用这些办法

使……震撼

使……坚忍

增加

本来不具备的才能

全文翻译:___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

舜从田野中被起用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲自鱼盐贩中被举用,管夷吾从狱官手里获释被任用为相,孙叔敖从隐居的海边被召为相,百里奚从市井之间被赎出而用为大夫。所以,上天将要下达重大的使命给这样的人,一定要先使他的内心痛苦,筋骨劳累,体肤饿瘦,身受贫困之苦,使他做事不顺,(通过这些)来让他的内心受到震撼,使他的性格坚忍起来,以不断增长他的才干。

【2】人恒( )过( ),然后能改;困( )于心,衡( )于虑,而后作( );征( )于色,发于声,而后喻( )。入( )则无法家拂( )士,出( )则无敌国外患者,国恒亡。然后知生( )于忧患而死于安乐也。

常常

犯错误

困惑

同“横”,梗塞、不顺

征验,表现

奋起,有所作为

了解、明白

在国内

同“弼”,辅佐

在国外

使……生存

全文翻译:___________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

一个人常犯错误,然后才能改正;内心忧困,思虑阻塞,然后才能有所作为;(一个人的想法,只有)表现在脸色上,流露在言谈中,才能被人们了解。(一个国家)内部如果没有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士,外部没有能匹敌的邻国和外患的侵扰,这个国家往往就容易灭亡。了解到这一切之后,就会明白常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸快乐之中可以使人灭亡的道理了。

2.给下列加点字注音。

(1)胶鬲举于鱼盐之中( ) (2)百里奚举于市( ) (3)入则无法家拂士( )

3.根据要求填空。

(1)《生于忧患,死于安乐》中用“________________,________________”交代了挫折和磨砺对于增长人的才干的积极作用。

(2)《生于忧患,死于安乐》中体现“知错能改,善莫大焉”的句子是:__________,____________。

(3)《生于忧患,死于安乐》中的句子“__________________,____________________”从内、外两个方面点明了国家走向覆灭的原因,告诫君主要居安思危。

ɡé

xī

bì

所以动心忍性

曾益其所不能

人恒过

然后能改

入则无法家拂士

出则无敌国外患者

整体感知课文内容,理清作者思路,完成下面结构图。

生于忧患,

死于安乐

道理:

___________

舜、傅说、胶鬲、管夷吾、孙叔敖、百里奚

对比

道理

反面

国家——处安乐,国恒亡

逆境造就人才

(一)

1.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)傅说举于版筑之间( )

(2)苦其心志( )

(3)入则无法家拂士( )

选拔、任用

使……痛苦

同“弼”,辅佐

2.把下面句子翻译成现代汉语。

(1)所以动心忍性,曾益其所不能。

_____________________________________________________________________

(2)征于色,发于声,而后喻。

____________________________________________________________________________

通过这些来使他的内心受到震撼,使他的性格坚忍起来,以不断增长才干。

(一个人的想法,只有)表现在脸色上,流露在言谈中,然后才能为人们所了解。

3.下面对文章内容理解不正确的一项是( )

A.“天将降大任于是人”的“人”,指的是没有贵族身份的普通人,这些普通人在成就自己的事业前需经受磨难的考验。

B.“人恒过,然后能改”中的“能”含义深刻,不仅体现了人在改正错误时的愿望和决心,还体现了人改正错误的能力。

C.“入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡”重点论说的是“死于安乐”,该句加强了警告作用,反衬了“生于忧患”。

D.本文论人才的造就着眼于“生于忧患”,论国家的治理着眼于“死于安乐”,最后自然地提出“生于忧患,死于安乐”的中心论点。

A

(二)

1.下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

A.必先苦其心志 何苦而不平

B.行拂乱其所为 无丝竹之乱耳

C.发于声 有时朝发白帝

D.出则无敌国外患者 恐前后受其敌

B

2.用现代汉语翻译下列文言语句。

(1)入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)然后知生于忧患而死于安乐也。

__________________________________________________________________________________________________________

(一个国家)在国内如果没有守法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有势力、地位相当的国家和外患的侵扰,这个国家就往往容易灭亡。

了解到这一切之后,人们才会明白常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸快乐之中可以使人死亡(的道理)。

3.孟子认为人怎样才能成才?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①首先,人才是在艰苦的环境中造就的。所以只有“先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为”,才能“动心忍性,曾益其所不能”。②其次,还要重视人的主观因素,做到“困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻”。只有主客观条件相互结合,才有可能成就一番事业。

【甲】舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

【乙】卫人束氏,举世之物,咸无所好,唯好畜狸猫。狸猫,捕鼠兽也。畜至百余,家东西之鼠捕且尽。狸猫无所食,饥而嗥。束氏日市肉啖①之。狸猫生子若②孙,以啖肉故,竟不知世之有鼠;但饥辄嗥,嗥则得肉食。

南郭有士病鼠,急从束氏假狸猫以去。狸猫见鼠双耳耸,眼突露如漆,赤鬣,意为异物也,沿鼠行不敢下。士怒,推入之。狸猫怖甚,对之大嗥。久之鼠度其无他技啮其足狸猫奋掷而出③。

【注释】①啖:吃。②若:及,至于。③奋掷而出:用力纵身逃出。

1.解释下列加点词语在句子中的意思。

(1)行拂乱其所为( ) (2)而后作( ) (3)狸猫怖甚( )

2.下列句中加点字意思相同的一项是( )

A.衡于虑 殚精竭虑

B.空乏其身 空谷传响

C.国恒亡 亡羊补牢

D.嗥则得肉食 出则无敌国外患者

扰乱

奋起

恐惧

A

3.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)困于心,衡于虑,而后作。

__________________________________________

(2)南郭有士病鼠,急从束氏假狸猫以去。

____________________________________________________________

内心忧困,思虑阻塞,然后才能有所作为。

城南有个读书人家里正遭鼠患,急忙到束氏家借了猫用来去除鼠患。

4.请用“/”给文中画线的句子断句。

久 之 鼠 度 其 无 他 技 啮 其 足 狸 猫 奋 掷 而 出

5.下列对两篇选文的理解和分析有误的一项是( )

A.【甲】文善用排比,而且句式灵活,既增添了气势,也给人以美感。

B.【甲】文从国家兴亡的角度阐述了治国之道,强调国家兴盛内要有“法家拂士”,外要有“敌国外患”。

C.狸猫因为不爱捕鼠长期享乐而丧失了本领。

D.【乙】文告诉人们缺乏锻炼,长期不锻炼业务,必然丧失专业技能。

/

/

/

C

6.请结合【甲】文内容,概括外在客观的艰苦环境对人才的造就会产生哪些影响。

_________________________________________________________________________________________

(1)精神受到震撼,努力有所作为,产生奋斗的动力;(2)性格更加坚忍;(3)才干不断增长。

谢谢大家

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读