2024湘教版新教材高中地理选择性必修2同步练习--第二章 区域发展综合拔高练(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024湘教版新教材高中地理选择性必修2同步练习--第二章 区域发展综合拔高练(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-20 18:57:10 | ||

图片预览

文档简介

2024湘教版新教材高中地理选择性必修2

综合拔高练

五年高考练

考点1 大都市的集聚与辐射带动作用

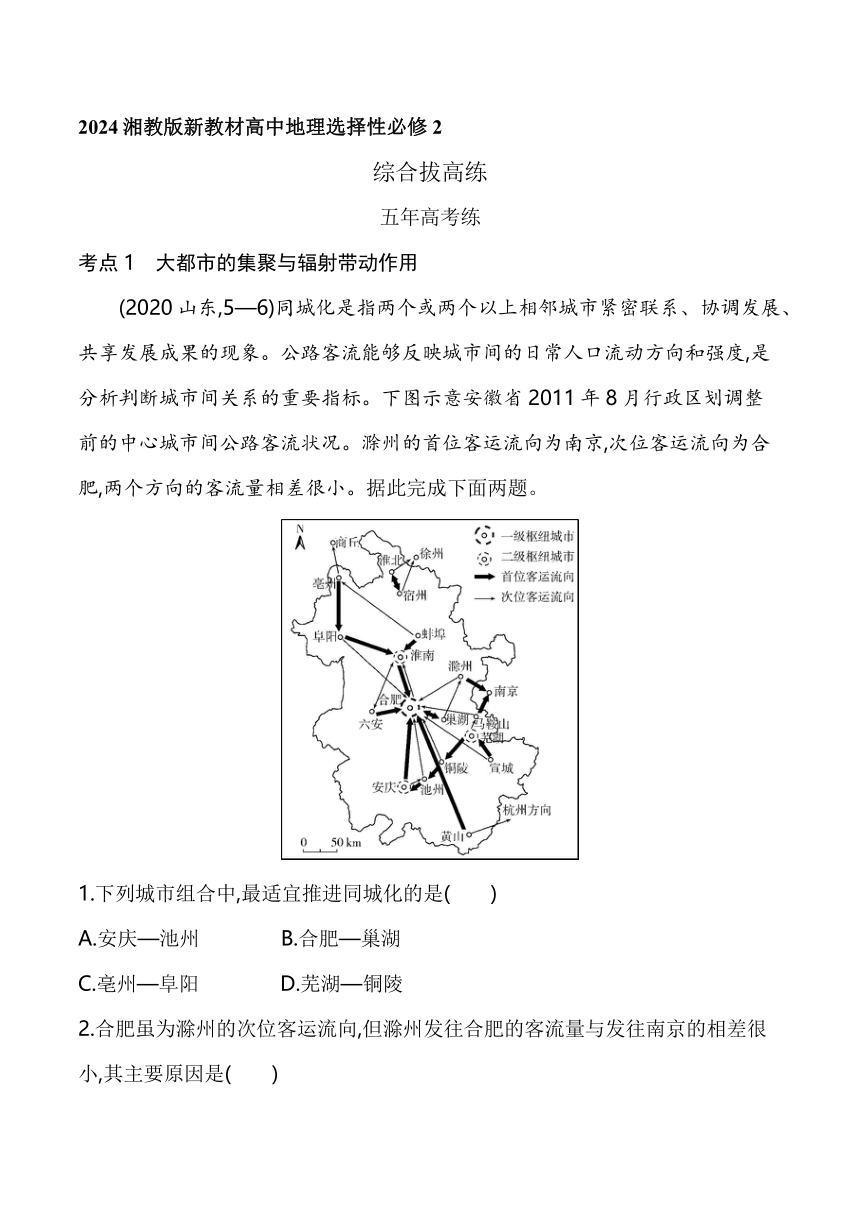

(2020山东,5—6)同城化是指两个或两个以上相邻城市紧密联系、协调发展、共享发展成果的现象。公路客流能够反映城市间的日常人口流动方向和强度,是分析判断城市间关系的重要指标。下图示意安徽省2011年8月行政区划调整前的中心城市间公路客流状况。滁州的首位客运流向为南京,次位客运流向为合肥,两个方向的客流量相差很小。据此完成下面两题。

1.下列城市组合中,最适宜推进同城化的是( )

A.安庆—池州 B.合肥—巢湖

C.亳州—阜阳 D.芜湖—铜陵

2.合肥虽为滁州的次位客运流向,但滁州发往合肥的客流量与发往南京的相差很小,其主要原因是( )

A.南京经济发展水平高

B.滁州与南京距离更近

C.滁州与合肥行政联系密切

D.合肥与南京均为省会城市

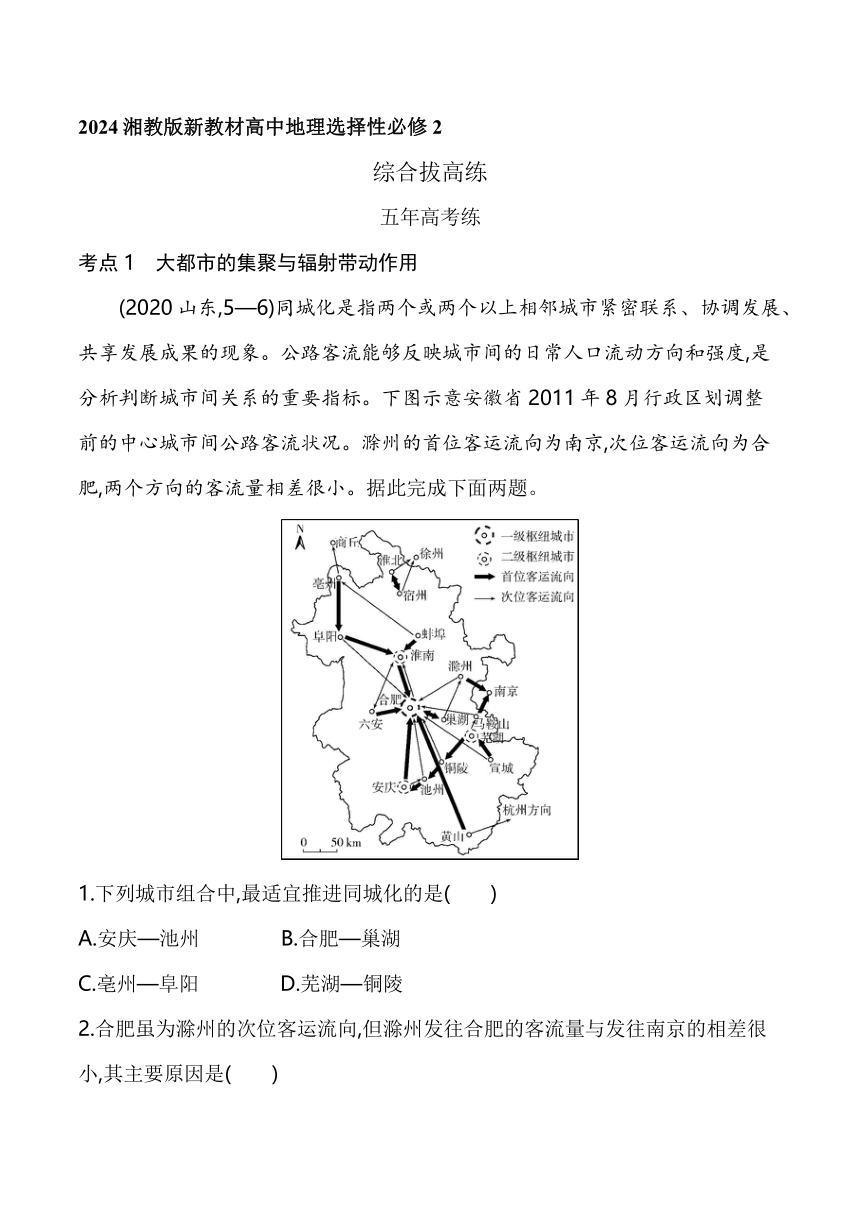

(2019课标Ⅱ,1—3)在城镇化进程中,城市人口、土地利用和产业需要协调发展。根据协调发展水平,将长江三角洲城市群的城市由高到低分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级类型。图1为2001年至2016年长江三角洲城市群的城市协调发展水平变化,图2示意长江三角洲城市群的范围及城市分布。据此完成下面三题。

图1

图2

3.2016年协调发展水平Ⅰ型中的多数城市( )

A.海港规模大

B.沿长江分布

C.集聚长江口

D.行政等级较高

4.以上海为核心,协调发展水平Ⅳ型的城市,在空间分布上呈现( )

A.均衡性 B.边缘性

C.集中性 D.对称性

5.与2001年相比,2016年协调发展水平上升的城市,多数与上海( )

A.空间位置邻近 B.发展模式相同

C.城市性质相似 D.产业部门接近

考点2 产业转型

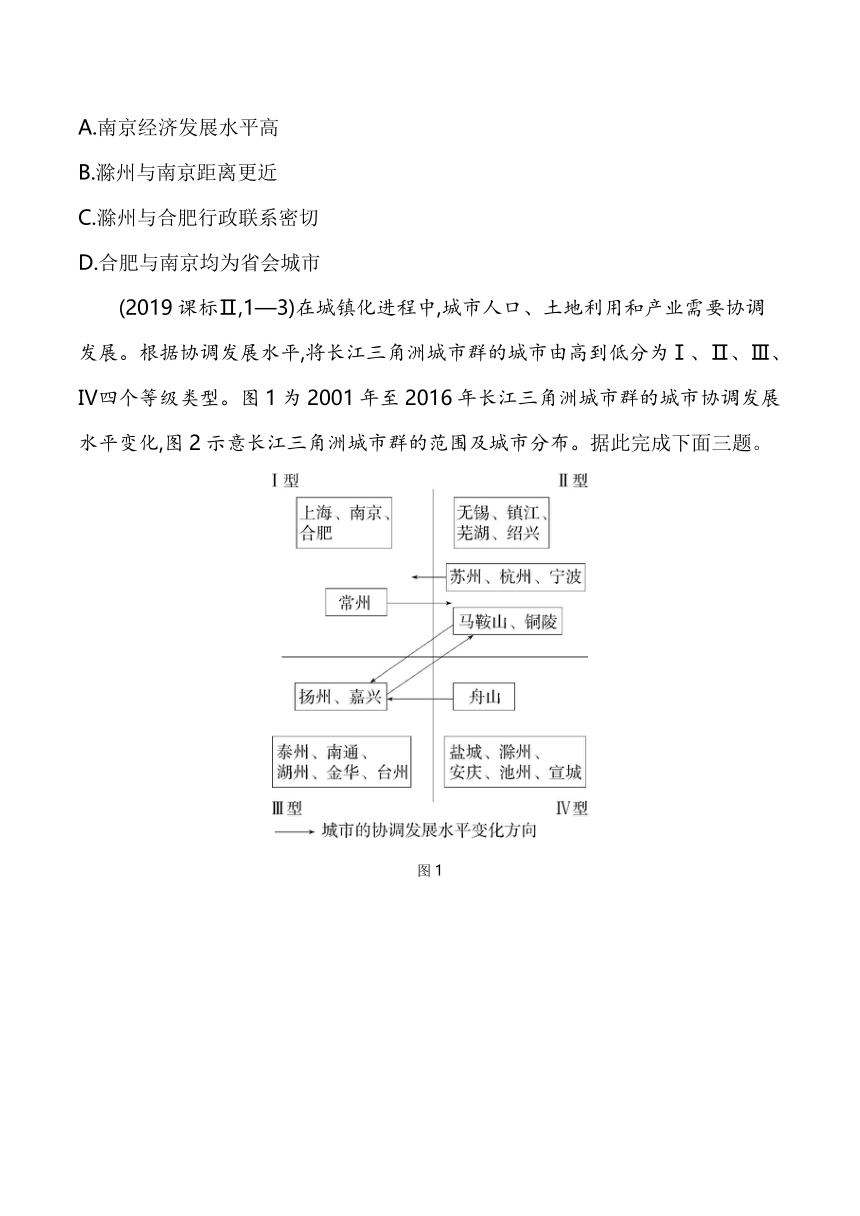

(2019天津文综,6—7)太湖流域Z镇植桑养蚕、丝绸纺织的历史悠久。近年来,Z镇积极发展桑蚕及相关产业,形成了特色小镇。读图文材料,回答下面两题。

Z镇特色产业的发展过程示意图

6.据图中信息判断,对该镇特色产业发展方式最准确的概括是( )

A.扩大丝绸服装制造业,形成规模优势

B.新增蚕丝被制造业,培育新的产业链

C.基于植桑养蚕,逐步形成多元化产业

D.传播桑蚕文化,发展丝绸专题旅游业

7.该特色小镇实现了社会与经济协调发展,其最主要的原因是( )

A.特色产业发展与城镇建设互动并进

B.利用地域文化吸引外来人口

C.通过延长桑蚕产业链提高经济效益

D.在城镇化过程中保护了环境

考点3 资源枯竭型地区的可持续发展

8.[2020课标Ⅲ,36(2)]阅读图文材料,完成下列要求。

马来西亚曾为世界最大的锡精矿生产国。自1986年开始实施工业化战略,经济持续数年高速增长,迅速进入新兴工业化国家的行列。20世纪80年代,该国锡矿资源枯竭,最大的锡矿坑积水成湖,周边矿场废置。自1990年起,利用该矿坑湖和废置矿场,陆续建起集主题公园、高尔夫俱乐部及球场、酒店和度假村、购物中心和商业城、国际会展中心、高档住宅区等为一体的休闲城。该休闲城成为闻名世界的旅游和休闲中心,下图示意该休闲城的位置。

说明废置矿场和矿坑湖为建设该休闲城提供的有利条件。

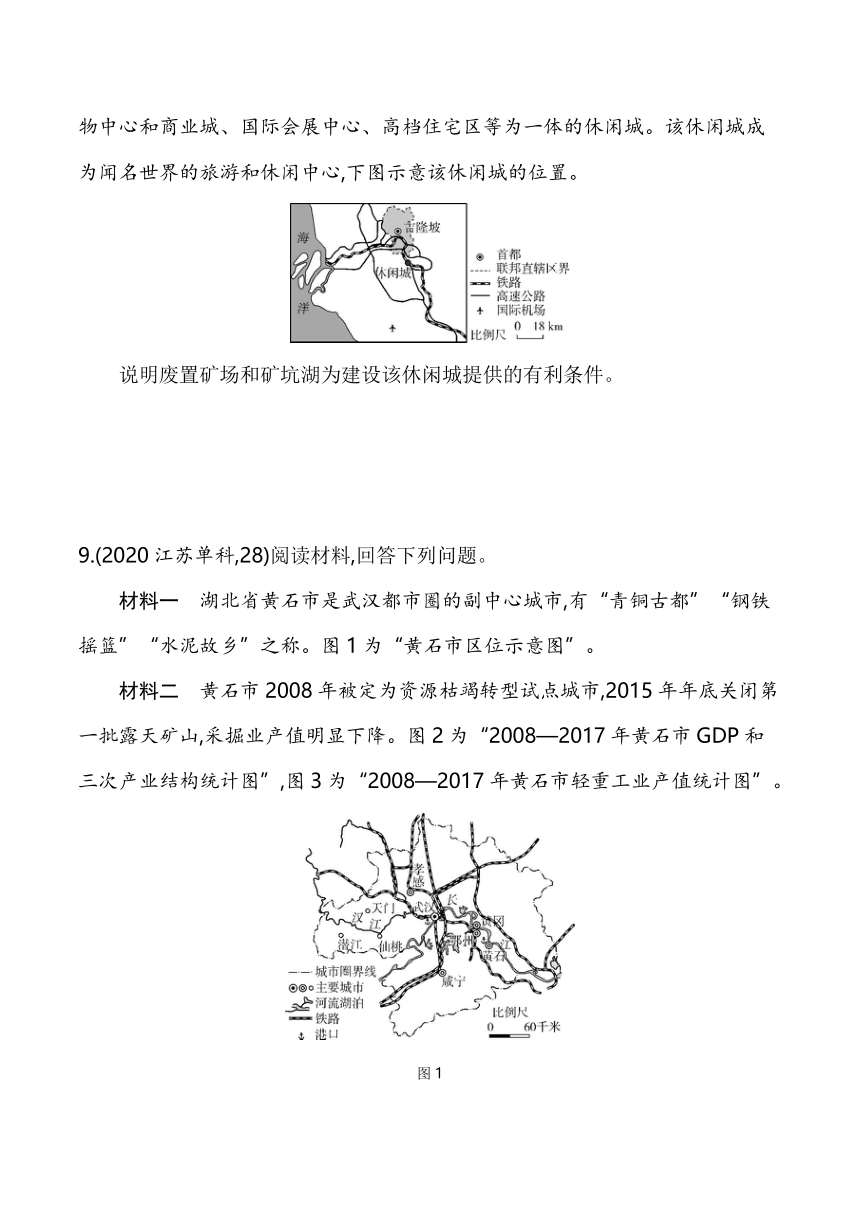

9.(2020江苏单科,28)阅读材料,回答下列问题。

材料一 湖北省黄石市是武汉都市圈的副中心城市,有“青铜古都”“钢铁摇篮”“水泥故乡”之称。图1为“黄石市区位示意图”。

材料二 黄石市2008年被定为资源枯竭转型试点城市,2015年年底关闭第一批露天矿山,采掘业产值明显下降。图2为“2008—2017年黄石市GDP和三次产业结构统计图”,图3为“2008—2017年黄石市轻重工业产值统计图”。

图1

图2

图3

(1)简述当前黄石市产业结构的特点。

(2)说明目前黄石市第二产业发展的有利条件。

(3)简析黄石市第二产业转型升级的主要方向。

(4)要实现黄石市可持续发展,你认为可采取哪些有效措施

考点4 荒漠化的综合治理

10.(2020课标Ⅲ,37)阅读图文材料,完成下列要求。

毛乌素沙地中流动沙地、固定沙地与湖泊、河流、沼泽等景观并存。上述景观在自然和人文因素影响下可发生转化。1995—2013年,流动沙地趋于固定,湖沼面积减小。一般而言,风沙沉积越多,风沙活动越强。某科研团队调查1万年以来毛乌素沙地东南部湖沼沉积和风沙沉积数量的变化,结果如图1所示。图2示意毛乌素沙地1995—2013年气温、降水的变化。

图1

图2

(1)分别简述图1所示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个阶段湖沼面积和风沙活动的变化特征,并归纳湖沼面积与风沙活动的关系。

(2)说明毛乌素沙地1995—2013年流动沙地趋于固定的自然原因。

(3)毛乌素沙地1995—2013年湖沼面积减小,试对此做出合理解释。

(4)近些年来,毛乌素沙地绿化面积逐渐增大,有人认为“毛乌素沙地即将消失”。你是否赞同 表明你的态度并说明理由。

(2020课标Ⅰ,1—3)治沟造地是陕西省延安市对黄土高原的丘陵沟壑区,在传统打坝淤地的基础上,集耕地营造、坝系修复、生态建设和新农村发展为一体的“田水路林村”综合整治模式,实现了乡村生产、生活、生态协调发展(下图)。据此完成下面三题。

11.与传统的打坝淤地工程相比,治沟造地更加关注( )

A.增加耕地面积 B.防治水土流失

C.改善人居环境 D.提高作物产量

12.治沟造地对当地生产条件的改善主要体现在 ( )

A.优化农业结构 B.方便田间耕作

C.健全公共服务 D.提高耕地肥力

13.推测开展治沟造地的地方( )

①居住用地紧张

②生态环境脆弱

③坡耕地比例大

④农业生产精耕细作

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

三年模拟练

(2021北京丰台期末改编)农牧交错带指我国东部农耕区与西部草原牧区相连接的半干旱生态过渡带。下图为我国农牧交错带分布图。据此完成下面三题。

1.农牧交错带有很强的过渡性,北方农牧交错带的过渡性表现有( )

①高原地形向平原地形过渡

②半干旱区向半湿润区过渡

③荒漠景观向草原景观过渡

④人口稀疏区向密集区过渡

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

2.农牧交错带主要的生态环境问题表现有( )

①耕地减少 ②水土流失

③土地荒漠化 ④物种多样性减少

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

3.在农牧交错带,宜( )

A.退耕还牧,扩大载畜量

B.开垦荒地,增大人均耕地面积

C.退耕还林,大量植树造林

D.发展草、粮轮作,提高土壤肥力

(2022河南新乡期末)城市扩散度指城市发展过程中向周边传递资本、知识、技术、制度、观念和信息的程度,其数值越大,说明城市对周边地区影响越强烈。下面为大连市核心区2000—2009年城市扩散度统计图。完成下面两题。

4.大连市核心区城市扩散度升高带来的影响有( )

A.拉大城市核心区与郊区的经济发展差距

B.人口空间布局趋向市中心

C.带动郊区经济发展

D.逆城市化进程延缓

5.图示期间大连市核心区城市扩散度出现两个升高幅度较大的时期,其主要原因最可能是 ( )

①经济发展突飞猛进

②大型交通设施建设完工

③政府政策干预

④郊区农业发展加快

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

(2022辽宁沈阳一二○中学质检)抽水蓄能电站是利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库,在电力负荷高峰期再放水至下水库发电的水电站。下图为德国煤炭巨头鲁尔集团将某废弃煤矿地下采空区改造成抽水蓄能设施的示意图。读图,回答下面两题。

6.图示抽水蓄能电站建设的主要目的是( )

A.提高矿产开采效率 B.提高能源利用效率

C.恢复地表生态环境 D.促进矿产开发利用

7.我国西北矿区若借鉴该模式,则需要调整的是 ( )

A.降低发电功率

B.扩大水库和蓄水池容量

C.废除太阳能和风力发电

D.缩小水库和蓄水池容量

8.阅读图文材料,回答下列问题。

上海大都市圈以上海为核心,以与上海具有紧密联系的地区作为辐射范围,包括上海、苏州、无锡、常州、南通、宁波、湖州、嘉兴和舟山,总面积为2.99万平方千米。下图为上海大都市区示意图。下表为2020年上海和南通产业结构统计数据。

城 市 第一产业 第二产业 第三产业

生产 总值 (亿元) 比重 (%) 生产 总值 (亿元) 比重 (%) 生产 总值 (亿元) 比重 (%)

103.57 0.27 10 289.47 26.59 28 307.54 73.15

458.70 4.57 4 765.85 47.49 4 811.76 47.94

(1)绘制2020年上海与南通产业结构比重统计图,结合统计图和表,比较说明2020年南通市的产业结构特征。

改革开放以来,随着苏通大桥和崇启大桥相继建成、沪通铁路长江大桥开工建设,上海和南通两地联系日益紧密,南通50%以上的企业与上海有合作,并逐渐发展出三种产业模式。一是研发在上海、生产在南通。生物医药、工业机器人、半导体等领域高端制造环节加快向南通转移。二是孵化在上海、转化在南通。不少项目与上海知名高校、科研院所深化科技研发合作,在南通实现产业化。三是前台在上海、后台在南通。企业把总部营销窗口设在上海,而金融后台、呼叫中心、工业设计等配套产业逐步在南通集聚。

(2)从辐射方式和内容等角度,阐述上海对南通的辐射作用。

9.(2022山东临沂一中月考)阅读图文材料,完成下列要求。

白银市地处黄土高原和腾格里沙漠过渡地带,境内绝大部分是山区,地貌特征以基岩山地和山间盆地为主,地表基岩裸露。白银市因矿得名、因企设市,是全国唯一以贵金属命名的城市,也是我国有色金属工业的发祥地,被誉为中国“铜城”。经过50多年的开采,白银市已探明的铜矿资源濒临枯竭,伴生矿产资源也开始萎缩,支柱产业辉煌不再,2008年白银市被确定为全国首批典型资源枯竭型城市。下图示意白银市的地理位置。

(1)推测白银市20世纪50年代开发矿产资源的有利自然条件。

(2)说明白银市开发矿产资源对当地的影响。

(3)简述白银市产业转型可能面临的困境。

10.阅读材料,完成下列问题。

材料一 下图为我国黄河流域局部简图。库布齐沙漠表面覆盖着由古代黄河形成的深厚冲积物。沙漠东部属半干旱地区,西部为干旱地区。中、东部有季节性沟川十余条,夏汛冬枯,西部地表水少。在3 000年前,库布齐地区森林葱郁、水草肥美、牛羊遍地,到了明清时期,竟演变成为寸草不生的“死亡之海”。它每年向黄河岸边推进数十米、向黄河输入泥沙1.6亿吨。

材料二 经过30年的艰辛治沙,库布齐沙漠出现了几百万亩厘米级厚的土壤迹象,改良出大规模的沙漠土地,初步具备了农业耕作条件。作为全球唯一被整体治理的沙漠,库布齐创造了世界治沙史上的奇迹。下表为库布齐沙漠治理前后对比。

年降水量 生物种类 植被覆盖率

1988年 <100 mm 不足10种 3%~5%

2016年 456 mm 530种 53%

(1)分析库布齐地区演变成“死亡之海”的主要原因。

(2)简述库布齐沙漠推进过程中给黄河带来的不利影响。

(3)说明库布齐沙漠能被整体有效治理的自然地理条件。

答案与分层梯度式解析

五年高考练

1.B 由材料“同城化是指两个或两个以上相邻城市紧密联系、协调发展、共享发展成果的现象”“公路客流能够反映城市间的日常人口流动方向和强度”可知,两个相邻城市相互以对方为首位客运流向城市,说明两城市联系紧密,适宜推进同城化。图中具有这一公路客流特征的城市组合主要有淮北和宿州、合肥和巢湖,结合选项中四组城市,选择B项。

2.C 滁州在地理位置上离南京较近,且南京经济发展水平高,故滁州的首位客运流向为南京;滁州在行政区划上隶属安徽省,合肥是安徽省省会城市,两城市之间行政联系紧密,故虽然合肥为滁州的次位客运流向,但滁州发往合肥的客流量与发往南京的相差很小,C项正确。南京经济发展水平高及与滁州距离近是其成为滁州首位客运流向的原因,A、B项错误;南京是江苏省省会,与安徽省的滁州之间的行政联系少,D项错误。

3.D 从图1可知,2016年协调发展水平Ⅰ型的城市主要有上海、南京、合肥、苏州、杭州、宁波,这些城市中上海、南京、合肥、杭州是该区域省级行政中心,行政等级较高,D项正确;上述城市只有上海、宁波是海港城市,多数城市不沿海,A项错误;上述城市中位于长江沿岸的是南京、苏州、上海,B、C项错误。

4.B 协调发展水平Ⅳ型的城市主要有盐城、滁州、安庆、池州、宣城,其中盐城和滁州位于上海的西北部,安庆、宣城位于上海的西部,这些城市分布于长江三角洲的不同地区、不同方向,空间分布不均,也没有对称性,故A、C、D错;它们的共同点是处于以上海为核心的长江三角洲城市群的边缘地带,在空间分布上呈现边缘性,B对。

5.A 读图可知,与2001年相比,2016年协调发展水平上升的城市主要有苏州、杭州、宁波、扬州、嘉兴、舟山,这些城市在空间位置上多与上海邻近,有利于承接上海产业的扩散,促进这些城市发展水平的提高,A项正确;上海是全国性的中心城市,与这些城市性质不相似,C项错误;上海是长江三角洲城市群的核心城市,区位优势明显,若这些城市选择与上海相同或接近的发展模式和产业部门,将面临激烈的竞争,不利于协调发展,B、D项错误。

6.C 据Z镇特色产业的发展过程示意图分析可知:该特色小镇在纺织、服装产业的基础上拓展了蚕丝被产业、旅游业、服务和创意产业等,实现了基于植桑养蚕的产业多元化发展,C项正确;其他选项的描述都具有片面性、不能准确表达该地产业发展方式。故选C。

7.A 材料说明,该小镇特色产业(养蚕、丝绸纺织)历史悠久,产业发展形成了特色小镇,故该小镇实现社会与经济协调发展的主要原因是特色产业发展与城镇建设互动并进,A项正确;利用地域文化吸引外来人口,会促进经济发展,但外来人口进入也会带来一定的社会问题,B项错误;通过延长桑蚕产业链提高经济效益,不能体现社会发展,C项错误;在城镇化过程中保护了环境,属于生态保护范畴,D项错误。

8.答案 废置矿场土地价格低,拆迁方便、投入低;矿坑湖水面较开阔,可作为休闲城环境景观营造的核心。

解析 该国锡矿资源枯竭,周边矿场废置,废置矿场土地价格低,拆迁方便,投入低;最大的锡矿坑积水成湖,矿坑湖水面较开阔,可作为休闲城环境景观营造的核心。

9.答案 (1)以第二产业为主;第二产业中重工业占主导;第一、第三产业占比较低;第三产业占比大于第一产业。

(2)产业基础好;临江水运便利;政策扶持;距中心城市武汉近;劳动力丰富。

(3)轻型化(提高轻工业比重);高附加值化(提升产品的附加值);高科技化(积极发展高新技术产业);加强传统优势工业技术改造。

(4)优化产业结构;增加就业岗位;提高资源利用率;加快生态恢复;防治环境污染;推进城市化进程。

解析 (1)根据2017年黄石市三次产业结构统计数据可知,当前黄石市产业结构以第二产业为主;当前黄石市第一、第三产业占比低,且第三产业占比大于第一产业。结合2017年黄石市轻重工业产值统计数据可知,第二产业中重工业占主导(重工业的工业产值远高于轻工业的工业产值)。

(2)首先,黄石市距中心城市武汉较近,可获得一定的技术支持;其次,黄石市靠近长江,水源充足,水运便利;再次,作为武汉都市圈的副中心城市,其劳动力丰富;最后,根据材料信息可知,2008年黄石市被定为资源枯竭转型试点城市,工业的转型发展有一定的政策扶持。并且,黄石市被称为“钢铁摇篮”“水泥故乡”,其产业基础较好。

(3)根据2008—2017年黄石市轻重工业产值统计图可知,黄石市第二产业以重工业为主,轻工业占比很小,可提高轻工业比重,同时,可加强传统优势工业的技术改造;其工业生产总值虽有增加,但近年来工业产值增速并不快,应加大技术投入,提升产品的附加值;同时,积极发展高新技术产业;等。

(4)资源枯竭型城市的转型与可持续发展一般可采取以下措施:优化产业结构,积极发展第三产业和高新技术产业,增加就业岗位,进一步吸引劳动力向城镇迁移,推进城市化进程;加大技术投入,提高资源利用率;资源枯竭型城市环境污染一般较为严重,可加快生态恢复,治理环境污染;等。

10.答案 (1)Ⅰ阶段湖沼面积有所扩大,风沙活动波动中略有减弱;Ⅱ阶段湖沼面积达到最大(极盛),风沙活动先弱后强;Ⅲ阶段湖沼面积骤减,风沙活动剧烈波动、增强。湖沼面积与风沙活动此消彼长。

(2)气温无明显变化趋势,降水呈波动增加,有利于当地植被生长,流动沙丘(地)趋于固定。

(3)人类活动强度增加,生产生活消耗的水量增加,导致蒸发(腾)增加,地表水减少。

(4)赞同。理由:年降水量已增加到近450毫米,趋向湿润,自然条件改善,流动沙地逐渐固定;随着科学技术进步,植树造林及农业生产水平不断提高,沙地景观最终消失。

反对。理由:沙地是一种自然景观,1万年以来,尽管气候波动变化,这里沙地与湖沼景观共存(目前虽然偏湿润,可能过些年偏干旱;该沙地东南部降水偏多,但西北部降水较少);过度绿化(农业发展和植树造林),蒸腾量大增,会加重区域的干旱程度,导致风沙活动加强。

解析 (1)首先明确风沙沉积越多,风沙活动越强;湖沼沉积数量越多,湖沼面积越大。然后分析图1中三个阶段湖沼沉积与风沙沉积数量的变化可知:Ⅰ阶段湖沼沉积数量呈增多趋势,说明湖沼面积有所扩大;风沙沉积数量呈减少趋势,说明风沙活动有所减弱。Ⅱ阶段湖沼沉积数量保持高水平状态,说明湖沼面积达到最大;风沙沉积数量先减少后增加,说明风沙活动先弱后强。Ⅲ阶段湖沼沉积数量快速减少,说明湖沼面积骤减;风沙沉积数量整体增多但波动明显,说明风沙活动在剧烈波动中增强。由此可归纳得出,湖沼面积越大,风沙活动越弱;湖沼面积越小,风沙活动越强,湖沼面积和风沙活动此消彼长。

(2)根据图2中毛乌素沙地气温、降水的变化可知,1995—2013年该地年平均气温变化不大,年降水量总体呈上升趋势,说明气候逐渐湿润,有利于植被生长,植被可以减弱风沙活动,因此流动沙地趋于固定。

(3)毛乌素沙地中的各种景观在自然和人文因素影响下可发生转化。结合上题可知,1995—2013年毛乌素沙地年降水量总体呈上升趋势,气候逐渐湿润,但同期湖沼面积减小,说明湖沼面积减小是人类活动造成的。因此可以推理得出,1995—2013年毛乌素沙地人类活动强度增加,生活和生产用水量增加,导致地表水分因蒸发和农作物蒸腾作用增强而减少,因此湖沼在年降水量增加的情况下面积减小。

(4)本题属于开放性论证问题,首先要有明确的观点,其次是从自然和人类活动两个方面论述理由。若赞同“毛乌素沙地即将消失”的观点,则理由可以从降水增加、气候湿润和植被增多等自然方面及技术进步、生态治理与保护等人类活动方面有利于减弱风沙活动角度说明。若反对“毛乌素沙地即将消失”的观点,则可说明历史上自然条件的改善并未使沙地消失,同时人类活动如过度绿化、发展农业会导致蒸腾量加大,气候更加干旱,风沙活动增强。

11.C 治沟造地与传统的打坝淤地均能达到防治水土流失和增加耕地面积的效果,A、B不符合题意;结合材料可知,治沟造地实现了乡村生产、生活、生态协调发展,由此可推断治沟造地更加关注生活宜居、改善人居环境,C符合题意;无相关信息说明治沟造地更关注提高作物产量,D不符合题意。

12.B 设问中提到“生产条件的改善”,优化农业结构和健全公共服务不属于生产条件改善,A、C错误;由图可知,该地通过沟道覆土造地、完善支渠排水灌溉系统,方便了田间耕作,B正确;无相关信息说明治沟造地能提高耕地肥力,D错误。

13.C 图中出现“复垦空废宅基地”,说明当地空废宅基地多,居住用地充裕,①错误;黄土高原的丘陵沟壑区坡度大,坡耕地比例大,水土流失严重,植被少,生态环境脆弱,②③正确;黄土高原地区生产力水平较低,农民主要采用广种薄收、粗放落后的方式发展农业,而不是精耕细作,④错误。故选C。

三年模拟练

1.D 北方农牧交错带位于内蒙古高原、黄土高原向东北平原、华北平原的过渡地带,①正确;内蒙古高原、黄土高原部分为半干旱区,华北平原、东北平原部分为半湿润区,所以北方农牧交错带是半干旱区向半湿润区的过渡地带,②正确;内蒙古高原东部为草原带,华北平原和东北平原为森林带,所以北方农牧交错带是森林景观向草原景观的过渡地带,③错误;黑河—腾冲一线穿过北方农牧交错带,所以北方农牧交错带是人口稀疏区向密集区的过渡地带,④正确。故选D。

2.B 农牧交错带地处半干旱区向半湿润区过渡的地带,人类破坏植被后会导致水土流失、土地荒漠化等生态环境问题,②③正确;该区域随着人口的增加,会出现草地减少、耕地增多的情况,①错误;物种多样性减少不明显,④错误。综上所述,故选B。

3.D 农牧交错带地处半干旱区向半湿润区的过渡地带,扩大载畜量、开垦荒地都容易导致植被破坏,A、B错误;农牧交错带水分条件较差,大量植树造林,会导致当地水资源更加紧张,C错误;发展草、粮轮作,提高土壤肥力,有利于实现农牧交错带的可持续发展,D正确。故选D。

4.C 城市扩散度数值越大,说明城市对周边地区影响越强烈。大连市核心区城市扩散度升高,城市发展过程中向周边传递资本、知识、技术、制度、观念和信息的程度增大,从而带动了郊区经济发展。在此期间城市核心区与郊区的差距缩小;人口空间布局也趋向郊区。A、B错误,C正确。我国目前还未进入逆城市化阶段,D错误。

5.D 由图可知,大连市核心区城市扩散度两个升高幅度较大的时期分别为2005年和2009年,主要原因可能是大型交通设施建设完工,郊区的交通通达度提高,以及政府政策干预,使得城市对周边地区影响力加大。经济发展突飞猛进,不会只在某一年份;郊区农业发展对于城市的扩散度影响不大。故选D。

6.B 抽水蓄能电站建设的主要目的是提高能源利用效率,B正确。图示抽水蓄能设施是由某废弃煤矿地下采空区改造成的,没有矿产可开采利用,A、D错误。抽水蓄能电站主要设备在地下,且其主要目的不是恢复地表生态环境,C错误。故选B。

7.B 我国西北地区属于温带大陆性气候,太阳能和风能资源丰富,应加大太阳能和风力发电的力度,C错误。降低发电功率不利于能源的利用,A错误。当地能源需求量较少而剩余较多,为避免发生弃电现象,应该扩大水库和蓄水池容量以保证足够蓄电容量,B正确,D错误。

8.答案 (1)2020年上海与南通产业结构比重统计图如下:

南通第一产业生产总值和产业比重比上海高,第二、第三产业生产总值远远低于上海,第二产业比重高于上海,第三产业比重低于上海。

(2)依托苏通大桥等发达的交通网络,促进上海与南通之间人和物的流动,为南通农产品提供消费市场;加强与南通产业分工合作,为南通提供资金、技术和经验,使南通承接产业转移,促进产业升级。

解析 (1)绘制2020年上海与南通产业结构比重统计图,可利用表中相关数据,绘制柱状统计图、扇状统计图或其他形式统计图。依据所绘统计图和表中2020年上海和南通产业结构统计数据可知,2020年南通第一产业生产总值和产业比重都高于上海;南通第二、第三产业生产总值远低于上海,第二产业比重高于上海,第三产业比重低于上海。

(2)由图可知,南通与上海仅一江之隔。随着苏通大桥和崇启大桥相继建成、沪通铁路长江大桥建设,不断促进上海和南通之间人和物的流动。上海第二、第三产业发达,主要农、副产品需由外部调入,两地联系日益紧密有利于南通农、副产品进入上海市场。上海作为我国经济中心,资金、技术、人才、信息等优势明显,“三种产业模式”加强了上海与南通产业分工合作,上海可为南通提供资金、技术和经验。南通工业的基础,也有能力为上海搞好配套服务,承接产业转移,同时带动了南通的产业升级。

9.答案 (1)有色金属矿产资源丰富、储量大;地表基岩裸露,矿石埋藏浅,开采难度小;临近黄河,水资源丰富;等。

(2)有利影响:将当地的资源优势转变成经济效益;吸引人口迁入,促进矿业城市的形成;带动与矿产资源开发相关的产业发展;增加就业机会,提高居民经济收入;等。

不利影响:开挖地表,破坏植被;破坏地下水系统,导致荒漠化较易发生;产生扬尘,污染大气;消耗大量水资源,污染水源,加剧当地用水紧张状况;等。

(3)位于我国中西部地区,经济较为落后;产业结构单一,科技含量低;环境污染严重,修复和治理周期长;长期受单一经济发展模式的影响,缺乏创新思想和理念;缺乏技术人才;等。

解析 (1)区域矿产资源开采条件可从资源条件、开采条件两方面分析。

(2)矿产资源开发的影响,要从有利、不利两方面分析。有利方面从经济和社会两个角度分析,不利方面从生态角度分析。

(3)结合材料可知,白银市是资源枯竭型城市,其产业转型面临的困境需结合其具体情况从经济水平、科技水平、产业结构、环境状况等方面分析。

10.答案 (1)该地区气候干旱(位于温带大陆性气候区),降水量小于蒸发量(或“降水少、蒸发旺盛”);地表多疏松的沙质沉积物;靠近冬季风源地,风力强劲;人口迅速增加,人类不合理的活动(如过度放牧、毁林开荒等),使地表缺少植被的保护,导致荒漠化迅速蔓延。

(2)大量流沙进入黄河,使黄河含沙量增加;荒漠化面积扩大,涵养水源能力下降,且气候变得更加干旱,补给黄河的水量减少;淤塞河床,加重洪涝(或“泥沙阻塞河道,可能会导致河流改道”)。

(3)冲积物深厚、疏松;位于温带地区,光热条件较好;东部位于半干旱区,降水较多,地表水较丰富,地下水埋藏较浅;西部和北部距黄河近,引黄便利(或者“西部和北部受黄河影响,地下水丰富”),利于植被生长。

解析 (1)库布齐地区演变成“死亡之海”的主要原因应从自然原因和人为原因两方面分析。据图可知,该地区地处我国西北内陆地区,属于典型的温带大陆性气候,气候干旱,降水少,蒸发旺盛;沙漠广布,地表多疏松的沙质沉积物;靠近冬季风的源地,风力强劲,加剧蒸发;同时该地区人口迅速增加,为了增加粮食产量,过度放牧、毁林开荒等不合理的人类活动,使地表缺少植被的保护,导致荒漠化迅速蔓延,最终库布齐地区演变成“死亡之海”。

(2)据材料可知,库布齐沙漠每年向黄河岸边推进数十米,向黄河输送大量泥沙,使黄河含沙量剧增,水质变差;同时会淤塞河床,导致洪涝灾害更加频繁;流沙阻塞河道,可能会导致河流改道;荒漠化面积扩大,植被减少,涵养水源能力下降,且气候变得更加干旱,补给黄河的水量减少。

(3)库布齐沙漠位于温带地区,光热条件较好,库布齐沙漠表面覆盖着由古代黄河形成的深厚冲积物,冲积物深厚、疏松;库布齐沙漠东部位于半干旱区,降水较多,地表水较丰富,地下水埋藏较浅;从图中可以看出,西部和北部距黄河近,引黄便利,地下水丰富,利于植被生长。

综合拔高练

五年高考练

考点1 大都市的集聚与辐射带动作用

(2020山东,5—6)同城化是指两个或两个以上相邻城市紧密联系、协调发展、共享发展成果的现象。公路客流能够反映城市间的日常人口流动方向和强度,是分析判断城市间关系的重要指标。下图示意安徽省2011年8月行政区划调整前的中心城市间公路客流状况。滁州的首位客运流向为南京,次位客运流向为合肥,两个方向的客流量相差很小。据此完成下面两题。

1.下列城市组合中,最适宜推进同城化的是( )

A.安庆—池州 B.合肥—巢湖

C.亳州—阜阳 D.芜湖—铜陵

2.合肥虽为滁州的次位客运流向,但滁州发往合肥的客流量与发往南京的相差很小,其主要原因是( )

A.南京经济发展水平高

B.滁州与南京距离更近

C.滁州与合肥行政联系密切

D.合肥与南京均为省会城市

(2019课标Ⅱ,1—3)在城镇化进程中,城市人口、土地利用和产业需要协调发展。根据协调发展水平,将长江三角洲城市群的城市由高到低分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个等级类型。图1为2001年至2016年长江三角洲城市群的城市协调发展水平变化,图2示意长江三角洲城市群的范围及城市分布。据此完成下面三题。

图1

图2

3.2016年协调发展水平Ⅰ型中的多数城市( )

A.海港规模大

B.沿长江分布

C.集聚长江口

D.行政等级较高

4.以上海为核心,协调发展水平Ⅳ型的城市,在空间分布上呈现( )

A.均衡性 B.边缘性

C.集中性 D.对称性

5.与2001年相比,2016年协调发展水平上升的城市,多数与上海( )

A.空间位置邻近 B.发展模式相同

C.城市性质相似 D.产业部门接近

考点2 产业转型

(2019天津文综,6—7)太湖流域Z镇植桑养蚕、丝绸纺织的历史悠久。近年来,Z镇积极发展桑蚕及相关产业,形成了特色小镇。读图文材料,回答下面两题。

Z镇特色产业的发展过程示意图

6.据图中信息判断,对该镇特色产业发展方式最准确的概括是( )

A.扩大丝绸服装制造业,形成规模优势

B.新增蚕丝被制造业,培育新的产业链

C.基于植桑养蚕,逐步形成多元化产业

D.传播桑蚕文化,发展丝绸专题旅游业

7.该特色小镇实现了社会与经济协调发展,其最主要的原因是( )

A.特色产业发展与城镇建设互动并进

B.利用地域文化吸引外来人口

C.通过延长桑蚕产业链提高经济效益

D.在城镇化过程中保护了环境

考点3 资源枯竭型地区的可持续发展

8.[2020课标Ⅲ,36(2)]阅读图文材料,完成下列要求。

马来西亚曾为世界最大的锡精矿生产国。自1986年开始实施工业化战略,经济持续数年高速增长,迅速进入新兴工业化国家的行列。20世纪80年代,该国锡矿资源枯竭,最大的锡矿坑积水成湖,周边矿场废置。自1990年起,利用该矿坑湖和废置矿场,陆续建起集主题公园、高尔夫俱乐部及球场、酒店和度假村、购物中心和商业城、国际会展中心、高档住宅区等为一体的休闲城。该休闲城成为闻名世界的旅游和休闲中心,下图示意该休闲城的位置。

说明废置矿场和矿坑湖为建设该休闲城提供的有利条件。

9.(2020江苏单科,28)阅读材料,回答下列问题。

材料一 湖北省黄石市是武汉都市圈的副中心城市,有“青铜古都”“钢铁摇篮”“水泥故乡”之称。图1为“黄石市区位示意图”。

材料二 黄石市2008年被定为资源枯竭转型试点城市,2015年年底关闭第一批露天矿山,采掘业产值明显下降。图2为“2008—2017年黄石市GDP和三次产业结构统计图”,图3为“2008—2017年黄石市轻重工业产值统计图”。

图1

图2

图3

(1)简述当前黄石市产业结构的特点。

(2)说明目前黄石市第二产业发展的有利条件。

(3)简析黄石市第二产业转型升级的主要方向。

(4)要实现黄石市可持续发展,你认为可采取哪些有效措施

考点4 荒漠化的综合治理

10.(2020课标Ⅲ,37)阅读图文材料,完成下列要求。

毛乌素沙地中流动沙地、固定沙地与湖泊、河流、沼泽等景观并存。上述景观在自然和人文因素影响下可发生转化。1995—2013年,流动沙地趋于固定,湖沼面积减小。一般而言,风沙沉积越多,风沙活动越强。某科研团队调查1万年以来毛乌素沙地东南部湖沼沉积和风沙沉积数量的变化,结果如图1所示。图2示意毛乌素沙地1995—2013年气温、降水的变化。

图1

图2

(1)分别简述图1所示Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个阶段湖沼面积和风沙活动的变化特征,并归纳湖沼面积与风沙活动的关系。

(2)说明毛乌素沙地1995—2013年流动沙地趋于固定的自然原因。

(3)毛乌素沙地1995—2013年湖沼面积减小,试对此做出合理解释。

(4)近些年来,毛乌素沙地绿化面积逐渐增大,有人认为“毛乌素沙地即将消失”。你是否赞同 表明你的态度并说明理由。

(2020课标Ⅰ,1—3)治沟造地是陕西省延安市对黄土高原的丘陵沟壑区,在传统打坝淤地的基础上,集耕地营造、坝系修复、生态建设和新农村发展为一体的“田水路林村”综合整治模式,实现了乡村生产、生活、生态协调发展(下图)。据此完成下面三题。

11.与传统的打坝淤地工程相比,治沟造地更加关注( )

A.增加耕地面积 B.防治水土流失

C.改善人居环境 D.提高作物产量

12.治沟造地对当地生产条件的改善主要体现在 ( )

A.优化农业结构 B.方便田间耕作

C.健全公共服务 D.提高耕地肥力

13.推测开展治沟造地的地方( )

①居住用地紧张

②生态环境脆弱

③坡耕地比例大

④农业生产精耕细作

A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

三年模拟练

(2021北京丰台期末改编)农牧交错带指我国东部农耕区与西部草原牧区相连接的半干旱生态过渡带。下图为我国农牧交错带分布图。据此完成下面三题。

1.农牧交错带有很强的过渡性,北方农牧交错带的过渡性表现有( )

①高原地形向平原地形过渡

②半干旱区向半湿润区过渡

③荒漠景观向草原景观过渡

④人口稀疏区向密集区过渡

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

2.农牧交错带主要的生态环境问题表现有( )

①耕地减少 ②水土流失

③土地荒漠化 ④物种多样性减少

A.①② B.②③

C.③④ D.①④

3.在农牧交错带,宜( )

A.退耕还牧,扩大载畜量

B.开垦荒地,增大人均耕地面积

C.退耕还林,大量植树造林

D.发展草、粮轮作,提高土壤肥力

(2022河南新乡期末)城市扩散度指城市发展过程中向周边传递资本、知识、技术、制度、观念和信息的程度,其数值越大,说明城市对周边地区影响越强烈。下面为大连市核心区2000—2009年城市扩散度统计图。完成下面两题。

4.大连市核心区城市扩散度升高带来的影响有( )

A.拉大城市核心区与郊区的经济发展差距

B.人口空间布局趋向市中心

C.带动郊区经济发展

D.逆城市化进程延缓

5.图示期间大连市核心区城市扩散度出现两个升高幅度较大的时期,其主要原因最可能是 ( )

①经济发展突飞猛进

②大型交通设施建设完工

③政府政策干预

④郊区农业发展加快

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

(2022辽宁沈阳一二○中学质检)抽水蓄能电站是利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库,在电力负荷高峰期再放水至下水库发电的水电站。下图为德国煤炭巨头鲁尔集团将某废弃煤矿地下采空区改造成抽水蓄能设施的示意图。读图,回答下面两题。

6.图示抽水蓄能电站建设的主要目的是( )

A.提高矿产开采效率 B.提高能源利用效率

C.恢复地表生态环境 D.促进矿产开发利用

7.我国西北矿区若借鉴该模式,则需要调整的是 ( )

A.降低发电功率

B.扩大水库和蓄水池容量

C.废除太阳能和风力发电

D.缩小水库和蓄水池容量

8.阅读图文材料,回答下列问题。

上海大都市圈以上海为核心,以与上海具有紧密联系的地区作为辐射范围,包括上海、苏州、无锡、常州、南通、宁波、湖州、嘉兴和舟山,总面积为2.99万平方千米。下图为上海大都市区示意图。下表为2020年上海和南通产业结构统计数据。

城 市 第一产业 第二产业 第三产业

生产 总值 (亿元) 比重 (%) 生产 总值 (亿元) 比重 (%) 生产 总值 (亿元) 比重 (%)

103.57 0.27 10 289.47 26.59 28 307.54 73.15

458.70 4.57 4 765.85 47.49 4 811.76 47.94

(1)绘制2020年上海与南通产业结构比重统计图,结合统计图和表,比较说明2020年南通市的产业结构特征。

改革开放以来,随着苏通大桥和崇启大桥相继建成、沪通铁路长江大桥开工建设,上海和南通两地联系日益紧密,南通50%以上的企业与上海有合作,并逐渐发展出三种产业模式。一是研发在上海、生产在南通。生物医药、工业机器人、半导体等领域高端制造环节加快向南通转移。二是孵化在上海、转化在南通。不少项目与上海知名高校、科研院所深化科技研发合作,在南通实现产业化。三是前台在上海、后台在南通。企业把总部营销窗口设在上海,而金融后台、呼叫中心、工业设计等配套产业逐步在南通集聚。

(2)从辐射方式和内容等角度,阐述上海对南通的辐射作用。

9.(2022山东临沂一中月考)阅读图文材料,完成下列要求。

白银市地处黄土高原和腾格里沙漠过渡地带,境内绝大部分是山区,地貌特征以基岩山地和山间盆地为主,地表基岩裸露。白银市因矿得名、因企设市,是全国唯一以贵金属命名的城市,也是我国有色金属工业的发祥地,被誉为中国“铜城”。经过50多年的开采,白银市已探明的铜矿资源濒临枯竭,伴生矿产资源也开始萎缩,支柱产业辉煌不再,2008年白银市被确定为全国首批典型资源枯竭型城市。下图示意白银市的地理位置。

(1)推测白银市20世纪50年代开发矿产资源的有利自然条件。

(2)说明白银市开发矿产资源对当地的影响。

(3)简述白银市产业转型可能面临的困境。

10.阅读材料,完成下列问题。

材料一 下图为我国黄河流域局部简图。库布齐沙漠表面覆盖着由古代黄河形成的深厚冲积物。沙漠东部属半干旱地区,西部为干旱地区。中、东部有季节性沟川十余条,夏汛冬枯,西部地表水少。在3 000年前,库布齐地区森林葱郁、水草肥美、牛羊遍地,到了明清时期,竟演变成为寸草不生的“死亡之海”。它每年向黄河岸边推进数十米、向黄河输入泥沙1.6亿吨。

材料二 经过30年的艰辛治沙,库布齐沙漠出现了几百万亩厘米级厚的土壤迹象,改良出大规模的沙漠土地,初步具备了农业耕作条件。作为全球唯一被整体治理的沙漠,库布齐创造了世界治沙史上的奇迹。下表为库布齐沙漠治理前后对比。

年降水量 生物种类 植被覆盖率

1988年 <100 mm 不足10种 3%~5%

2016年 456 mm 530种 53%

(1)分析库布齐地区演变成“死亡之海”的主要原因。

(2)简述库布齐沙漠推进过程中给黄河带来的不利影响。

(3)说明库布齐沙漠能被整体有效治理的自然地理条件。

答案与分层梯度式解析

五年高考练

1.B 由材料“同城化是指两个或两个以上相邻城市紧密联系、协调发展、共享发展成果的现象”“公路客流能够反映城市间的日常人口流动方向和强度”可知,两个相邻城市相互以对方为首位客运流向城市,说明两城市联系紧密,适宜推进同城化。图中具有这一公路客流特征的城市组合主要有淮北和宿州、合肥和巢湖,结合选项中四组城市,选择B项。

2.C 滁州在地理位置上离南京较近,且南京经济发展水平高,故滁州的首位客运流向为南京;滁州在行政区划上隶属安徽省,合肥是安徽省省会城市,两城市之间行政联系紧密,故虽然合肥为滁州的次位客运流向,但滁州发往合肥的客流量与发往南京的相差很小,C项正确。南京经济发展水平高及与滁州距离近是其成为滁州首位客运流向的原因,A、B项错误;南京是江苏省省会,与安徽省的滁州之间的行政联系少,D项错误。

3.D 从图1可知,2016年协调发展水平Ⅰ型的城市主要有上海、南京、合肥、苏州、杭州、宁波,这些城市中上海、南京、合肥、杭州是该区域省级行政中心,行政等级较高,D项正确;上述城市只有上海、宁波是海港城市,多数城市不沿海,A项错误;上述城市中位于长江沿岸的是南京、苏州、上海,B、C项错误。

4.B 协调发展水平Ⅳ型的城市主要有盐城、滁州、安庆、池州、宣城,其中盐城和滁州位于上海的西北部,安庆、宣城位于上海的西部,这些城市分布于长江三角洲的不同地区、不同方向,空间分布不均,也没有对称性,故A、C、D错;它们的共同点是处于以上海为核心的长江三角洲城市群的边缘地带,在空间分布上呈现边缘性,B对。

5.A 读图可知,与2001年相比,2016年协调发展水平上升的城市主要有苏州、杭州、宁波、扬州、嘉兴、舟山,这些城市在空间位置上多与上海邻近,有利于承接上海产业的扩散,促进这些城市发展水平的提高,A项正确;上海是全国性的中心城市,与这些城市性质不相似,C项错误;上海是长江三角洲城市群的核心城市,区位优势明显,若这些城市选择与上海相同或接近的发展模式和产业部门,将面临激烈的竞争,不利于协调发展,B、D项错误。

6.C 据Z镇特色产业的发展过程示意图分析可知:该特色小镇在纺织、服装产业的基础上拓展了蚕丝被产业、旅游业、服务和创意产业等,实现了基于植桑养蚕的产业多元化发展,C项正确;其他选项的描述都具有片面性、不能准确表达该地产业发展方式。故选C。

7.A 材料说明,该小镇特色产业(养蚕、丝绸纺织)历史悠久,产业发展形成了特色小镇,故该小镇实现社会与经济协调发展的主要原因是特色产业发展与城镇建设互动并进,A项正确;利用地域文化吸引外来人口,会促进经济发展,但外来人口进入也会带来一定的社会问题,B项错误;通过延长桑蚕产业链提高经济效益,不能体现社会发展,C项错误;在城镇化过程中保护了环境,属于生态保护范畴,D项错误。

8.答案 废置矿场土地价格低,拆迁方便、投入低;矿坑湖水面较开阔,可作为休闲城环境景观营造的核心。

解析 该国锡矿资源枯竭,周边矿场废置,废置矿场土地价格低,拆迁方便,投入低;最大的锡矿坑积水成湖,矿坑湖水面较开阔,可作为休闲城环境景观营造的核心。

9.答案 (1)以第二产业为主;第二产业中重工业占主导;第一、第三产业占比较低;第三产业占比大于第一产业。

(2)产业基础好;临江水运便利;政策扶持;距中心城市武汉近;劳动力丰富。

(3)轻型化(提高轻工业比重);高附加值化(提升产品的附加值);高科技化(积极发展高新技术产业);加强传统优势工业技术改造。

(4)优化产业结构;增加就业岗位;提高资源利用率;加快生态恢复;防治环境污染;推进城市化进程。

解析 (1)根据2017年黄石市三次产业结构统计数据可知,当前黄石市产业结构以第二产业为主;当前黄石市第一、第三产业占比低,且第三产业占比大于第一产业。结合2017年黄石市轻重工业产值统计数据可知,第二产业中重工业占主导(重工业的工业产值远高于轻工业的工业产值)。

(2)首先,黄石市距中心城市武汉较近,可获得一定的技术支持;其次,黄石市靠近长江,水源充足,水运便利;再次,作为武汉都市圈的副中心城市,其劳动力丰富;最后,根据材料信息可知,2008年黄石市被定为资源枯竭转型试点城市,工业的转型发展有一定的政策扶持。并且,黄石市被称为“钢铁摇篮”“水泥故乡”,其产业基础较好。

(3)根据2008—2017年黄石市轻重工业产值统计图可知,黄石市第二产业以重工业为主,轻工业占比很小,可提高轻工业比重,同时,可加强传统优势工业的技术改造;其工业生产总值虽有增加,但近年来工业产值增速并不快,应加大技术投入,提升产品的附加值;同时,积极发展高新技术产业;等。

(4)资源枯竭型城市的转型与可持续发展一般可采取以下措施:优化产业结构,积极发展第三产业和高新技术产业,增加就业岗位,进一步吸引劳动力向城镇迁移,推进城市化进程;加大技术投入,提高资源利用率;资源枯竭型城市环境污染一般较为严重,可加快生态恢复,治理环境污染;等。

10.答案 (1)Ⅰ阶段湖沼面积有所扩大,风沙活动波动中略有减弱;Ⅱ阶段湖沼面积达到最大(极盛),风沙活动先弱后强;Ⅲ阶段湖沼面积骤减,风沙活动剧烈波动、增强。湖沼面积与风沙活动此消彼长。

(2)气温无明显变化趋势,降水呈波动增加,有利于当地植被生长,流动沙丘(地)趋于固定。

(3)人类活动强度增加,生产生活消耗的水量增加,导致蒸发(腾)增加,地表水减少。

(4)赞同。理由:年降水量已增加到近450毫米,趋向湿润,自然条件改善,流动沙地逐渐固定;随着科学技术进步,植树造林及农业生产水平不断提高,沙地景观最终消失。

反对。理由:沙地是一种自然景观,1万年以来,尽管气候波动变化,这里沙地与湖沼景观共存(目前虽然偏湿润,可能过些年偏干旱;该沙地东南部降水偏多,但西北部降水较少);过度绿化(农业发展和植树造林),蒸腾量大增,会加重区域的干旱程度,导致风沙活动加强。

解析 (1)首先明确风沙沉积越多,风沙活动越强;湖沼沉积数量越多,湖沼面积越大。然后分析图1中三个阶段湖沼沉积与风沙沉积数量的变化可知:Ⅰ阶段湖沼沉积数量呈增多趋势,说明湖沼面积有所扩大;风沙沉积数量呈减少趋势,说明风沙活动有所减弱。Ⅱ阶段湖沼沉积数量保持高水平状态,说明湖沼面积达到最大;风沙沉积数量先减少后增加,说明风沙活动先弱后强。Ⅲ阶段湖沼沉积数量快速减少,说明湖沼面积骤减;风沙沉积数量整体增多但波动明显,说明风沙活动在剧烈波动中增强。由此可归纳得出,湖沼面积越大,风沙活动越弱;湖沼面积越小,风沙活动越强,湖沼面积和风沙活动此消彼长。

(2)根据图2中毛乌素沙地气温、降水的变化可知,1995—2013年该地年平均气温变化不大,年降水量总体呈上升趋势,说明气候逐渐湿润,有利于植被生长,植被可以减弱风沙活动,因此流动沙地趋于固定。

(3)毛乌素沙地中的各种景观在自然和人文因素影响下可发生转化。结合上题可知,1995—2013年毛乌素沙地年降水量总体呈上升趋势,气候逐渐湿润,但同期湖沼面积减小,说明湖沼面积减小是人类活动造成的。因此可以推理得出,1995—2013年毛乌素沙地人类活动强度增加,生活和生产用水量增加,导致地表水分因蒸发和农作物蒸腾作用增强而减少,因此湖沼在年降水量增加的情况下面积减小。

(4)本题属于开放性论证问题,首先要有明确的观点,其次是从自然和人类活动两个方面论述理由。若赞同“毛乌素沙地即将消失”的观点,则理由可以从降水增加、气候湿润和植被增多等自然方面及技术进步、生态治理与保护等人类活动方面有利于减弱风沙活动角度说明。若反对“毛乌素沙地即将消失”的观点,则可说明历史上自然条件的改善并未使沙地消失,同时人类活动如过度绿化、发展农业会导致蒸腾量加大,气候更加干旱,风沙活动增强。

11.C 治沟造地与传统的打坝淤地均能达到防治水土流失和增加耕地面积的效果,A、B不符合题意;结合材料可知,治沟造地实现了乡村生产、生活、生态协调发展,由此可推断治沟造地更加关注生活宜居、改善人居环境,C符合题意;无相关信息说明治沟造地更关注提高作物产量,D不符合题意。

12.B 设问中提到“生产条件的改善”,优化农业结构和健全公共服务不属于生产条件改善,A、C错误;由图可知,该地通过沟道覆土造地、完善支渠排水灌溉系统,方便了田间耕作,B正确;无相关信息说明治沟造地能提高耕地肥力,D错误。

13.C 图中出现“复垦空废宅基地”,说明当地空废宅基地多,居住用地充裕,①错误;黄土高原的丘陵沟壑区坡度大,坡耕地比例大,水土流失严重,植被少,生态环境脆弱,②③正确;黄土高原地区生产力水平较低,农民主要采用广种薄收、粗放落后的方式发展农业,而不是精耕细作,④错误。故选C。

三年模拟练

1.D 北方农牧交错带位于内蒙古高原、黄土高原向东北平原、华北平原的过渡地带,①正确;内蒙古高原、黄土高原部分为半干旱区,华北平原、东北平原部分为半湿润区,所以北方农牧交错带是半干旱区向半湿润区的过渡地带,②正确;内蒙古高原东部为草原带,华北平原和东北平原为森林带,所以北方农牧交错带是森林景观向草原景观的过渡地带,③错误;黑河—腾冲一线穿过北方农牧交错带,所以北方农牧交错带是人口稀疏区向密集区的过渡地带,④正确。故选D。

2.B 农牧交错带地处半干旱区向半湿润区过渡的地带,人类破坏植被后会导致水土流失、土地荒漠化等生态环境问题,②③正确;该区域随着人口的增加,会出现草地减少、耕地增多的情况,①错误;物种多样性减少不明显,④错误。综上所述,故选B。

3.D 农牧交错带地处半干旱区向半湿润区的过渡地带,扩大载畜量、开垦荒地都容易导致植被破坏,A、B错误;农牧交错带水分条件较差,大量植树造林,会导致当地水资源更加紧张,C错误;发展草、粮轮作,提高土壤肥力,有利于实现农牧交错带的可持续发展,D正确。故选D。

4.C 城市扩散度数值越大,说明城市对周边地区影响越强烈。大连市核心区城市扩散度升高,城市发展过程中向周边传递资本、知识、技术、制度、观念和信息的程度增大,从而带动了郊区经济发展。在此期间城市核心区与郊区的差距缩小;人口空间布局也趋向郊区。A、B错误,C正确。我国目前还未进入逆城市化阶段,D错误。

5.D 由图可知,大连市核心区城市扩散度两个升高幅度较大的时期分别为2005年和2009年,主要原因可能是大型交通设施建设完工,郊区的交通通达度提高,以及政府政策干预,使得城市对周边地区影响力加大。经济发展突飞猛进,不会只在某一年份;郊区农业发展对于城市的扩散度影响不大。故选D。

6.B 抽水蓄能电站建设的主要目的是提高能源利用效率,B正确。图示抽水蓄能设施是由某废弃煤矿地下采空区改造成的,没有矿产可开采利用,A、D错误。抽水蓄能电站主要设备在地下,且其主要目的不是恢复地表生态环境,C错误。故选B。

7.B 我国西北地区属于温带大陆性气候,太阳能和风能资源丰富,应加大太阳能和风力发电的力度,C错误。降低发电功率不利于能源的利用,A错误。当地能源需求量较少而剩余较多,为避免发生弃电现象,应该扩大水库和蓄水池容量以保证足够蓄电容量,B正确,D错误。

8.答案 (1)2020年上海与南通产业结构比重统计图如下:

南通第一产业生产总值和产业比重比上海高,第二、第三产业生产总值远远低于上海,第二产业比重高于上海,第三产业比重低于上海。

(2)依托苏通大桥等发达的交通网络,促进上海与南通之间人和物的流动,为南通农产品提供消费市场;加强与南通产业分工合作,为南通提供资金、技术和经验,使南通承接产业转移,促进产业升级。

解析 (1)绘制2020年上海与南通产业结构比重统计图,可利用表中相关数据,绘制柱状统计图、扇状统计图或其他形式统计图。依据所绘统计图和表中2020年上海和南通产业结构统计数据可知,2020年南通第一产业生产总值和产业比重都高于上海;南通第二、第三产业生产总值远低于上海,第二产业比重高于上海,第三产业比重低于上海。

(2)由图可知,南通与上海仅一江之隔。随着苏通大桥和崇启大桥相继建成、沪通铁路长江大桥建设,不断促进上海和南通之间人和物的流动。上海第二、第三产业发达,主要农、副产品需由外部调入,两地联系日益紧密有利于南通农、副产品进入上海市场。上海作为我国经济中心,资金、技术、人才、信息等优势明显,“三种产业模式”加强了上海与南通产业分工合作,上海可为南通提供资金、技术和经验。南通工业的基础,也有能力为上海搞好配套服务,承接产业转移,同时带动了南通的产业升级。

9.答案 (1)有色金属矿产资源丰富、储量大;地表基岩裸露,矿石埋藏浅,开采难度小;临近黄河,水资源丰富;等。

(2)有利影响:将当地的资源优势转变成经济效益;吸引人口迁入,促进矿业城市的形成;带动与矿产资源开发相关的产业发展;增加就业机会,提高居民经济收入;等。

不利影响:开挖地表,破坏植被;破坏地下水系统,导致荒漠化较易发生;产生扬尘,污染大气;消耗大量水资源,污染水源,加剧当地用水紧张状况;等。

(3)位于我国中西部地区,经济较为落后;产业结构单一,科技含量低;环境污染严重,修复和治理周期长;长期受单一经济发展模式的影响,缺乏创新思想和理念;缺乏技术人才;等。

解析 (1)区域矿产资源开采条件可从资源条件、开采条件两方面分析。

(2)矿产资源开发的影响,要从有利、不利两方面分析。有利方面从经济和社会两个角度分析,不利方面从生态角度分析。

(3)结合材料可知,白银市是资源枯竭型城市,其产业转型面临的困境需结合其具体情况从经济水平、科技水平、产业结构、环境状况等方面分析。

10.答案 (1)该地区气候干旱(位于温带大陆性气候区),降水量小于蒸发量(或“降水少、蒸发旺盛”);地表多疏松的沙质沉积物;靠近冬季风源地,风力强劲;人口迅速增加,人类不合理的活动(如过度放牧、毁林开荒等),使地表缺少植被的保护,导致荒漠化迅速蔓延。

(2)大量流沙进入黄河,使黄河含沙量增加;荒漠化面积扩大,涵养水源能力下降,且气候变得更加干旱,补给黄河的水量减少;淤塞河床,加重洪涝(或“泥沙阻塞河道,可能会导致河流改道”)。

(3)冲积物深厚、疏松;位于温带地区,光热条件较好;东部位于半干旱区,降水较多,地表水较丰富,地下水埋藏较浅;西部和北部距黄河近,引黄便利(或者“西部和北部受黄河影响,地下水丰富”),利于植被生长。

解析 (1)库布齐地区演变成“死亡之海”的主要原因应从自然原因和人为原因两方面分析。据图可知,该地区地处我国西北内陆地区,属于典型的温带大陆性气候,气候干旱,降水少,蒸发旺盛;沙漠广布,地表多疏松的沙质沉积物;靠近冬季风的源地,风力强劲,加剧蒸发;同时该地区人口迅速增加,为了增加粮食产量,过度放牧、毁林开荒等不合理的人类活动,使地表缺少植被的保护,导致荒漠化迅速蔓延,最终库布齐地区演变成“死亡之海”。

(2)据材料可知,库布齐沙漠每年向黄河岸边推进数十米,向黄河输送大量泥沙,使黄河含沙量剧增,水质变差;同时会淤塞河床,导致洪涝灾害更加频繁;流沙阻塞河道,可能会导致河流改道;荒漠化面积扩大,植被减少,涵养水源能力下降,且气候变得更加干旱,补给黄河的水量减少。

(3)库布齐沙漠位于温带地区,光热条件较好,库布齐沙漠表面覆盖着由古代黄河形成的深厚冲积物,冲积物深厚、疏松;库布齐沙漠东部位于半干旱区,降水较多,地表水较丰富,地下水埋藏较浅;从图中可以看出,西部和北部距黄河近,引黄便利,地下水丰富,利于植被生长。