2024湘教版新教材高中地理选择性必修2同步练习--第一章 认识区域综合拔高练(含解析)

文档属性

| 名称 | 2024湘教版新教材高中地理选择性必修2同步练习--第一章 认识区域综合拔高练(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 515.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-09-20 19:02:46 | ||

图片预览

文档简介

2024湘教版新教材高中地理选择性必修2

综合拔高练

五年高考练

考点1 区域的特征

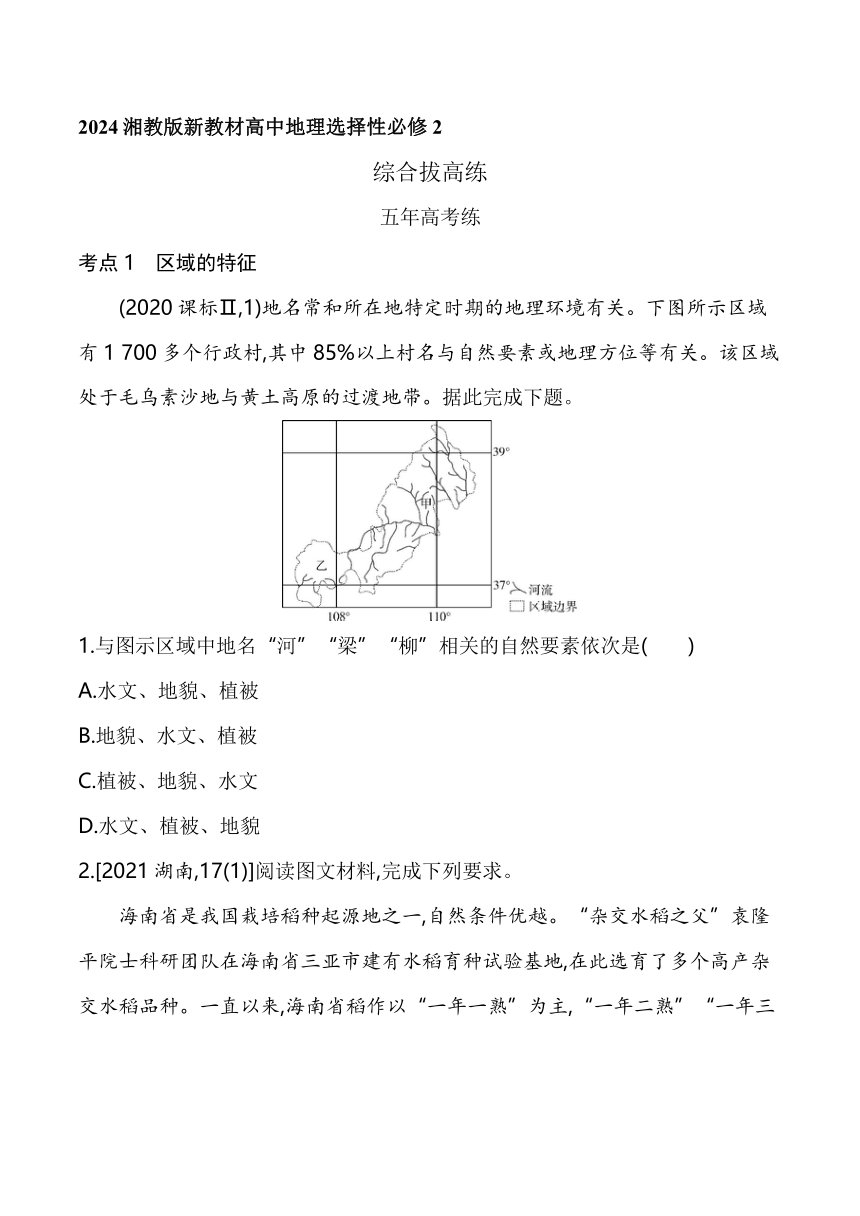

(2020课标Ⅱ,1)地名常和所在地特定时期的地理环境有关。下图所示区域有1 700多个行政村,其中85%以上村名与自然要素或地理方位等有关。该区域处于毛乌素沙地与黄土高原的过渡地带。据此完成下题。

1.与图示区域中地名“河”“梁”“柳”相关的自然要素依次是( )

A.水文、地貌、植被

B.地貌、水文、植被

C.植被、地貌、水文

D.水文、植被、地貌

2.[2021湖南,17(1)]阅读图文材料,完成下列要求。

海南省是我国栽培稻种起源地之一,自然条件优越。“杂交水稻之父”袁隆平院士科研团队在海南省三亚市建有水稻育种试验基地,在此选育了多个高产杂交水稻品种。一直以来,海南省稻作以“一年一熟”为主,“一年二熟”“一年三熟”仅分布在水源充足地区且总面积不大。海南省目前稻米缺口仍然较大。下表为海南省和湖南省2019年水稻生产的相关数据。

项目 省份

海南 湖南

水稻占农作物播种面积比重(%) 34.0 47.5

水稻播种面积(千公顷) 229.7 3 855.2

水稻产量(万吨) 126.5 2 611.5

人均水稻产量(千克) 133.9 377.5

湖南省与海南省拟加强杂交水稻育种试验合作,指出各自的优势条件。

考点2 区域发展的差异性

(2021浙江6月选考,6—7)下表为2019年全国及四大地区人口增长幅度(与2012年相比)、三次产业结构统计表。完成下面两题。

地区 全国 甲 乙 丙 丁

人口增幅(%) 3.4 -1.7 4.5 2.6 4.2

三次 产业 结构 (%) 第一产业 7.2 13.2 4.6 8.2 11.0

第二产业 39.1 34.4 38.9 41.8 37.9

第三产业 53.7 52.4 56.5 50.0 51.1

3.甲是( )

A.东部地区 B.中部地区

C.西部地区 D.东北地区

4.四大地区中( )

A.主导丁地区发展的因素是高科技

B.人口增幅最大的地区,城市化水平最高

C.吸纳外资能力由强到弱依次为丙、甲、丁、乙

D.乙、丙地区第二产业比重较高,以重型工业为主

(2022全国甲,4)近年来,吉林、河南两省相继提出实施“秸秆变肉”工程和“秸秆变肉换奶”计划。一是重点推进秸秆饲料化进程(2021年吉林、河南秸秆产量分别为4 000万吨和6 550万吨);二是稳妥推进具有良好经济与生态意义的“粮改饲”工作,即在玉米产区规模化种植青贮玉米、甜高粱、苜蓿等饲料作物,以满足肉牛等发展需求。据此完成下题。

5.导致吉林、河南两省年秸秆产量差异的主要因素是( )

A.年降水量 B.作物结构

C.耕地质量 D.作物熟制

考点3 区域协调发展

6.(2020浙江1月选考,28)阅读材料,完成下列问题。

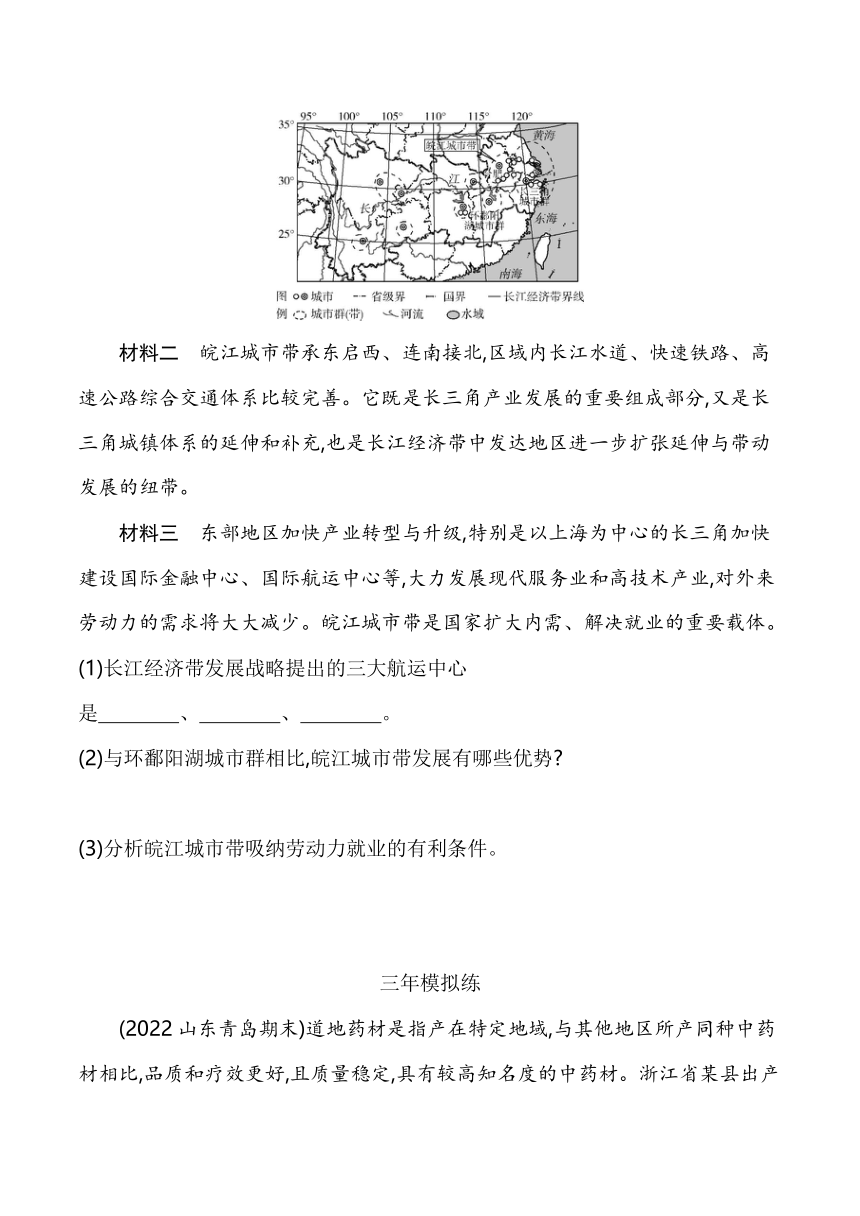

材料一 皖江城市带在长江经济带位置示意图。

材料二 皖江城市带承东启西、连南接北,区域内长江水道、快速铁路、高速公路综合交通体系比较完善。它既是长三角产业发展的重要组成部分,又是长三角城镇体系的延伸和补充,也是长江经济带中发达地区进一步扩张延伸与带动发展的纽带。

材料三 东部地区加快产业转型与升级,特别是以上海为中心的长三角加快建设国际金融中心、国际航运中心等,大力发展现代服务业和高技术产业,对外来劳动力的需求将大大减少。皖江城市带是国家扩大内需、解决就业的重要载体。

(1)长江经济带发展战略提出的三大航运中心是 、 、 。

(2)与环鄱阳湖城市群相比,皖江城市带发展有哪些优势

(3)分析皖江城市带吸纳劳动力就业的有利条件。

三年模拟练

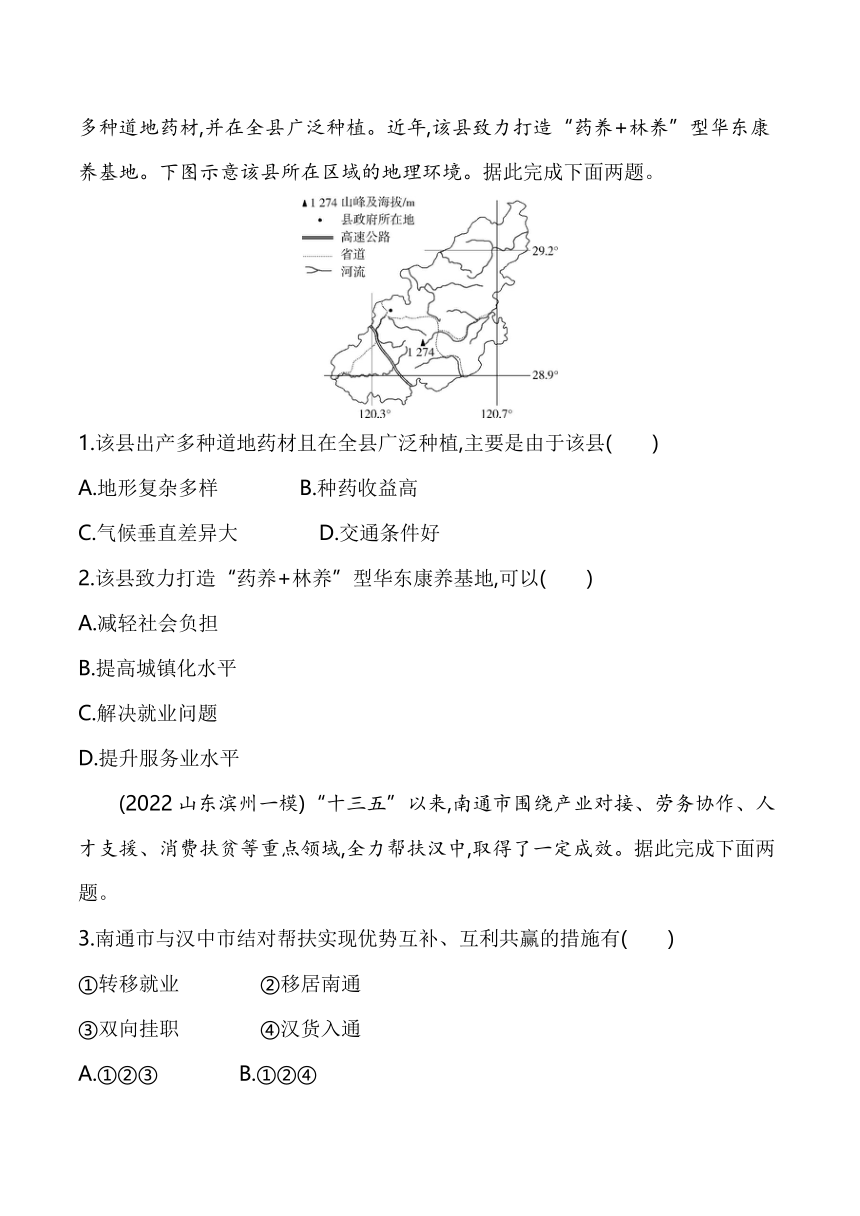

(2022山东青岛期末)道地药材是指产在特定地域,与其他地区所产同种中药材相比,品质和疗效更好,且质量稳定,具有较高知名度的中药材。浙江省某县出产多种道地药材,并在全县广泛种植。近年,该县致力打造“药养+林养”型华东康养基地。下图示意该县所在区域的地理环境。据此完成下面两题。

1.该县出产多种道地药材且在全县广泛种植,主要是由于该县( )

A.地形复杂多样 B.种药收益高

C.气候垂直差异大 D.交通条件好

2.该县致力打造“药养+林养”型华东康养基地,可以( )

A.减轻社会负担

B.提高城镇化水平

C.解决就业问题

D.提升服务业水平

(2022山东滨州一模)“十三五”以来,南通市围绕产业对接、劳务协作、人才支援、消费扶贫等重点领域,全力帮扶汉中,取得了一定成效。据此完成下面两题。

3.南通市与汉中市结对帮扶实现优势互补、互利共赢的措施有( )

①转移就业 ②移居南通

③双向挂职 ④汉货入通

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

4.在巩固扶贫成果同乡村振兴有效衔接的关键时刻,下列措施合理的有( )

①产业振兴,增加群众收入

②生态振兴,治理农村环境

③文化振兴,保留传统习俗

④人才振兴,提升教育水平

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

(2022辽宁大连八中期中)十九大将“美丽中国”建设提上议程,“新常态”下的中国经济面临向高质量发展转型,未来中国经济在增长的同时将更加关注与环境改善、社会进步统一协调发展。下图为2006—2016年我国三大城市群经济与环境协调度。据此完成下面两题。

5.有关我国三大城市群经济与环境协调度的说法,正确的是( )

A.从增长速度看,珠三角年均增长率高于京津冀和长三角的增长速度

B.京津冀和珠三角均于2008年从濒临失调等级进入勉强协调等级

C.2006—2016年长三角都处于勉强协调等级,且协调度始终高于其他城市群

D.2006—2016年各城市群的经济与环境协调度都呈上升趋势6.下列有关我国三大城市群经济与环境协调度影响因素的说法,正确的是( )

A.京津冀是传统重工业基地,能源消耗水平对其经济与环境协调度正向影响大

B.科技进步对城市群经济与环境的协调度具有显著正向影响

C.对第二产业的大规模投资有利于经济与环境协调发展

D.发展中国家环境管制标准低,可利用环境准入门槛提高外资依存度

(2022云南昆明“三诊一模”测试) 我国某村落2013年前为深度贫困村,2014年开始经济结构多元化探索和优化调整,2017年实现了产业结构的快速转型。下图为该村经济结构演变示意图。据此完成下面两题。

7.促进该村2014年进行经济结构多元化探索的根本原因是( )

A.交通发展 B.政策扶持

C.科技进步 D.资源丰富

8.关于该村经济结构演变带来的影响,叙述正确的是( )

A.农业生产空间扩大 B.文化习俗显著改变

C.大量村民返乡就业 D.生态环境趋于恶化

9.(2022辽宁辽东南协作体期中)阅读图文材料,回答下列问题。

材料一 我国流传深远、脍炙人口的“东北八大怪”“云南十八怪”等传统民谣是对当地自然环境和传统民俗风情的精准描述,具有深刻的地理学内涵。其中“大缸小缸腌酸菜”是“东北八大怪”之一。“四季衣服同穿戴”是“云南十八怪”之一。

材料二 隋唐以后,我国经济中心和人口重心逐步转移到南方,在长达1 000多年的历史长河中,江浙地区的经济迅速发展。以稻米、桑蚕生产为代表的农业,以丝绸、陶瓷为代表的手工业名扬天下。下图为沪宁杭地区的全国历史文化名城分布图。

(1)在我国各地中以云南之“怪”为最多,简析其原因。

(2)随着时代的进步,传统民谣中所描述的部分民俗现象目前已经消逝。以东北“大缸小缸腌酸菜”为例,简析其过去形成和现在少见的原因。

(3)“水巷小桥多”“人家尽枕河”(参见图中照片)。简析图示区域内形成众多历史文化名城聚落景观的地理原因。

答案与分层梯度式解析

五年高考练

1.A “河”是水文要素;“梁”是指山体中间隆起的地方;“柳”属于植物。故选A。

2.答案 湖南省:水稻科研力量雄厚;地域范围广,水稻播种面积大,试验推广条件好。

海南省:全年高温,热量条件好(生长期长),育种周期短;野生稻种丰富;环境质量好,育种试验自然条件好。

解析 表中数据表明,湖南省水稻播种面积大,利于试验推广;湖南省是杂交水稻发源地,科研力量雄厚。文字信息表明,海南省是我国栽培稻种起源地之一,野生稻资源丰富;自然条件好,环境质量好,利于育种试验;海南省地处热带,全年高温,作物可一年三熟,可缩短育种周期。

3.D 分析表格中的数据可知,甲地区2012年至2019年人口增幅为负值,是人口的净迁出地区;从三次产业结构来看,甲地区第一产业比重在四个地区中最高,说明其农业地位突出,因此为东北地区。D项正确。

4.B 结合上题分析,乙地区人口增幅最高,说明吸引大量人口迁入,其产业结构最优,因此为经济最发达的东部地区,东部地区城市化水平也最高,B项正确。丁地区虽然人口增幅较高,但产业结构层次较低,因此高科技产业比例并不高,A项错误。吸纳外资能力最强的为东部地区,因此C项排序错误。乙地区和丙地区第二产业比重较高,但随着产业结构的发展优化,东部地区重型工业比重会降低,因此D项错误。

5.D 由材料“2021年吉林、河南秸秆产量分别为4 000万吨和6 550万吨”可知,吉林秸秆产量小于河南。吉林和河南均位于我国东部季风区,降水丰富,故年降水量不是导致两省秸秆产量差异的主要因素,A错误。两省农业发展均以旱作谷物为主,作物结构相差不大,B错误。吉林有黑土分布,土壤肥力充足,条件更好,C错误。吉林主要位于寒温带、中温带,作物熟制是一年一熟;而河南地处暖温带和北亚热带地区,热量资源可满足作物一年两熟或喜温作物两年三熟的要求,故河南比吉林秸秆产量更多,D正确。故选D。

6.答案 (1)上海 武汉 重庆

(2)毗邻长三角;产业基础良好;交通条件优越;环境容量大。

(3)承接产业的能力强;地价水平相对较低,城市开发空间广;便于接纳长三角产业转型回流的劳动力。

解析 (1)国家提出长江经济带发展战略,充分依托长江三角洲城市群、长江中游城市群、成渝城市群,做大做强上海、武汉、重庆三大航运中心,推进长江中上游腹地开发,促进上海的国际化开发。长江经济带战略的推进,有助于国家的生产力布局重心由沿海向内地推移,有利于形成东部、中部、西部地区良性互动的协调发展局面。

(2)材料没有提供环鄱阳湖城市群的背景信息,因此我们只能从图中的位置出发,比较皖江城市带与环鄱阳湖城市群的位置差异,发现皖江城市带毗邻长江三角洲,进而得出其产业基础较好的结论;由材料二可知皖江城市带的交通条件优越;因其产业基础较好,交通便利可知其对外开放程度较高,得出其环境容量大的结论。

(3)吸纳劳动力就业的过程即城市化过程,分析皖江城市带吸纳劳动力就业的有利条件,可以解读为分析皖江城市带加速城市化发展的有利条件。城市化概念包括人口城市化、产业城市化、土地城市化。根据材料三可知,因皖江城市带毗邻长三角,地价较低,城市开发空间广;接受长三角产业转移的机会多;便于接纳长三角产业转型回流的(以及当地农村的)劳动力。

三年模拟练

1.B 结合图中山峰以及河流众多等信息推测,该县地形复杂,相对高差较大,气候的垂直差异大,有利于多种道地药材的种植,但这是该县能够种植多种道地药材的基本条件,而该县出产多种道地药材并且在全县广泛种植,主要是由于该地中药材品质高,疗效好,知名度高,市场需求量大,其种药收益高,利润空间大,B正确,A、C错误;交通条件好有利于药材的外运,但这并不能决定道地药材在当地种植多且种植范围广,D错误。故选B。

2.D 打造“药养+林养”型华东康养基地,该地由传统的药材种植业向康养旅游服务业转型,可以提升服务业水平,进一步促进区域经济发展,D正确;打造“药养+林养”型华东康养基地与减轻当地社会负担没有必然的联系,A错误;“药养+林养”型基地的打造多依托于当地特色山林和药材种植园,并不会促进人口大规模向城市迁移,所以不一定能提高城镇化水平,B错误;当地就业问题并不突出,打造“药养+林养”型华东康养基地对解决就业问题影响不大,C错误。故选D。

3.C 南通市位于江苏省,经济发展水平较高,汉中市位于陕南地区,经济发展水平相对较低。对汉中市就业困难地区进行转移就业,可促进当地经济发展;南通市相关扶贫干部双向挂职,对口帮扶,可促进两区域优势互补,互利共赢;汉货入通,可使汉中市优势资源外运,促进当地的经济发展,①③④正确。移居南通并不会实现优势互补,也不会显著带动汉中的经济发展,②错误。故选C。

4.D 乡村振兴的关键在于产业振兴和人才振兴;通过产业振兴,带动当地相关产业发展,增加群众收入;通过人才振兴,提高当地的教育水平,为当地的经济发展提供后续人才支持;另外,还要加大乡村生态振兴,大力治理农村环境,改善人居环境,提高居民生活幸福感,①②④正确;对于传统习俗的保留需要去其糟粕,取其精华,对于落后的传统习俗不一定需要保留,③错误。故选D。

5.D 据图可知,从增长速度看,三大城市群年均增长率大致相等,A错误;京津冀和长三角均于2008年从濒临失调等级进入勉强协调等级,B错误;珠三角在2006—2016年协调度始终高于其他城市群,C错误;2006—2016年各城市群的经济与环境协调度都呈上升趋势,D正确。

6.B 京津冀不是传统重工业基地,能源消耗水平对其经济与环境协调度正向影响不大,A错误;科技进步有利于产业升级转型,对城市群经济与环境的协调度具有显著正向影响,B正确;对第二产业的大规模投资会增大城市环境压力,不利于经济与环境协调发展,C错误;我国是发展中国家,但是环境管制标准较高,D错误。故选B。

7.B 读图可知,2013年前当地主要是外出务工经济,其次是种植养殖业。从2014年起该村经济结构趋于多元化,乡村旅游、苗绣加工产业发展趋势上升,种植养殖业出现波动变化后其中猕猴桃种植业出现缓慢上升的趋势,外出务工经济呈现下降的趋势,说明大量村民返乡就业,这些得益于当地政策的扶持,B正确;交通发展是重要原因,但不是促进经济结构多元化探索的根本原因,A错误;从图中可看出,当地的产业发展未涉及高科技产业,且当地是乡村,因此其根本原因不是科技进步,C错误;资源在2014年前后应该变化不大,因此不是促进该村进行经济结构多元化探索的原因,D错误。故选B。

8.C 从2014年起该村乡村旅游、苗绣加工产业发展趋势上升,本地经济不断发展,出现更多的就业岗位,大量村民返乡就业,从图中也可看出外出务工经济呈现下降的趋势,也说明大量村民返乡就业,C对;当地的农业生产空间没有扩大,A错;当地的乡村旅游主要面向当地的城市居民,外来人口较少,且本地村民返乡就业对当地的文化习俗影响较小,B错;乡村旅游业的发展要依靠当地优美的自然环境,因此生态环境不会趋于恶化,D错。故选C。

9.答案 (1)云南纬度低,地势起伏大(地形复杂),自然环境复杂;多民族聚居,生产和生活方式多样。

(2)过去东北“大缸小缸腌酸菜”的原因:东北冬季严寒而漫长,蔬菜不能越冬生长,且新鲜蔬菜不易储存,过去需要大量腌制蔬菜以备冬荒。

现在大量腌制蔬菜的现象已很少见的原因:温室栽培技术、保鲜和冷藏技术的普及以及交通运输条件的改善,时鲜蔬菜可随时大量供应;人们收入提高,购买力增强(经济的发展);人们食品卫生安全意识的提高(生活方式和生活习惯的改变)。

(3)该地区地势低平,水网密布,陆上交通不便;人们傍水而居,水运便利,用水方便。

解析 (1)“怪”为当地独有的自然或人文地理特征。云南地处云贵高原,是一个典型的低纬度,高海拔地区,地势起伏较大,自然环境复杂多样;又是我国少数民族最多的地区之一,各民族都有自己独特的生产生活方式。

(2)不同的历史阶段,经济发展水平不同,决定了人们的生活水平和思想观念的不同,最终表现在生活方式上的不同。过去东北“大缸小缸腌酸菜”,是由于冬季严寒,保鲜和冷藏技术、交通条件等较落后,人们为了保证冬季口粮,而利用腌制的方法储存菜品;现在科技水平提升、交通便利、保鲜技术提高,蔬菜能够保证供给需求,加之人们食品卫生安全意识提高,整体上对酸菜需求量减少,因此少见。

(3)河流对聚落分布、规模有着深远影响,河网密布的地区,地形破碎,聚落规模小;河网密布导致陆路交通不便,人们的出行方式主要依靠水路,傍水而居水运交通便利;傍水而居取水方便,能够保障居民生产生活用水;等。

综合拔高练

五年高考练

考点1 区域的特征

(2020课标Ⅱ,1)地名常和所在地特定时期的地理环境有关。下图所示区域有1 700多个行政村,其中85%以上村名与自然要素或地理方位等有关。该区域处于毛乌素沙地与黄土高原的过渡地带。据此完成下题。

1.与图示区域中地名“河”“梁”“柳”相关的自然要素依次是( )

A.水文、地貌、植被

B.地貌、水文、植被

C.植被、地貌、水文

D.水文、植被、地貌

2.[2021湖南,17(1)]阅读图文材料,完成下列要求。

海南省是我国栽培稻种起源地之一,自然条件优越。“杂交水稻之父”袁隆平院士科研团队在海南省三亚市建有水稻育种试验基地,在此选育了多个高产杂交水稻品种。一直以来,海南省稻作以“一年一熟”为主,“一年二熟”“一年三熟”仅分布在水源充足地区且总面积不大。海南省目前稻米缺口仍然较大。下表为海南省和湖南省2019年水稻生产的相关数据。

项目 省份

海南 湖南

水稻占农作物播种面积比重(%) 34.0 47.5

水稻播种面积(千公顷) 229.7 3 855.2

水稻产量(万吨) 126.5 2 611.5

人均水稻产量(千克) 133.9 377.5

湖南省与海南省拟加强杂交水稻育种试验合作,指出各自的优势条件。

考点2 区域发展的差异性

(2021浙江6月选考,6—7)下表为2019年全国及四大地区人口增长幅度(与2012年相比)、三次产业结构统计表。完成下面两题。

地区 全国 甲 乙 丙 丁

人口增幅(%) 3.4 -1.7 4.5 2.6 4.2

三次 产业 结构 (%) 第一产业 7.2 13.2 4.6 8.2 11.0

第二产业 39.1 34.4 38.9 41.8 37.9

第三产业 53.7 52.4 56.5 50.0 51.1

3.甲是( )

A.东部地区 B.中部地区

C.西部地区 D.东北地区

4.四大地区中( )

A.主导丁地区发展的因素是高科技

B.人口增幅最大的地区,城市化水平最高

C.吸纳外资能力由强到弱依次为丙、甲、丁、乙

D.乙、丙地区第二产业比重较高,以重型工业为主

(2022全国甲,4)近年来,吉林、河南两省相继提出实施“秸秆变肉”工程和“秸秆变肉换奶”计划。一是重点推进秸秆饲料化进程(2021年吉林、河南秸秆产量分别为4 000万吨和6 550万吨);二是稳妥推进具有良好经济与生态意义的“粮改饲”工作,即在玉米产区规模化种植青贮玉米、甜高粱、苜蓿等饲料作物,以满足肉牛等发展需求。据此完成下题。

5.导致吉林、河南两省年秸秆产量差异的主要因素是( )

A.年降水量 B.作物结构

C.耕地质量 D.作物熟制

考点3 区域协调发展

6.(2020浙江1月选考,28)阅读材料,完成下列问题。

材料一 皖江城市带在长江经济带位置示意图。

材料二 皖江城市带承东启西、连南接北,区域内长江水道、快速铁路、高速公路综合交通体系比较完善。它既是长三角产业发展的重要组成部分,又是长三角城镇体系的延伸和补充,也是长江经济带中发达地区进一步扩张延伸与带动发展的纽带。

材料三 东部地区加快产业转型与升级,特别是以上海为中心的长三角加快建设国际金融中心、国际航运中心等,大力发展现代服务业和高技术产业,对外来劳动力的需求将大大减少。皖江城市带是国家扩大内需、解决就业的重要载体。

(1)长江经济带发展战略提出的三大航运中心是 、 、 。

(2)与环鄱阳湖城市群相比,皖江城市带发展有哪些优势

(3)分析皖江城市带吸纳劳动力就业的有利条件。

三年模拟练

(2022山东青岛期末)道地药材是指产在特定地域,与其他地区所产同种中药材相比,品质和疗效更好,且质量稳定,具有较高知名度的中药材。浙江省某县出产多种道地药材,并在全县广泛种植。近年,该县致力打造“药养+林养”型华东康养基地。下图示意该县所在区域的地理环境。据此完成下面两题。

1.该县出产多种道地药材且在全县广泛种植,主要是由于该县( )

A.地形复杂多样 B.种药收益高

C.气候垂直差异大 D.交通条件好

2.该县致力打造“药养+林养”型华东康养基地,可以( )

A.减轻社会负担

B.提高城镇化水平

C.解决就业问题

D.提升服务业水平

(2022山东滨州一模)“十三五”以来,南通市围绕产业对接、劳务协作、人才支援、消费扶贫等重点领域,全力帮扶汉中,取得了一定成效。据此完成下面两题。

3.南通市与汉中市结对帮扶实现优势互补、互利共赢的措施有( )

①转移就业 ②移居南通

③双向挂职 ④汉货入通

A.①②③ B.①②④

C.①③④ D.②③④

4.在巩固扶贫成果同乡村振兴有效衔接的关键时刻,下列措施合理的有( )

①产业振兴,增加群众收入

②生态振兴,治理农村环境

③文化振兴,保留传统习俗

④人才振兴,提升教育水平

A.①②③ B.②③④

C.①③④ D.①②④

(2022辽宁大连八中期中)十九大将“美丽中国”建设提上议程,“新常态”下的中国经济面临向高质量发展转型,未来中国经济在增长的同时将更加关注与环境改善、社会进步统一协调发展。下图为2006—2016年我国三大城市群经济与环境协调度。据此完成下面两题。

5.有关我国三大城市群经济与环境协调度的说法,正确的是( )

A.从增长速度看,珠三角年均增长率高于京津冀和长三角的增长速度

B.京津冀和珠三角均于2008年从濒临失调等级进入勉强协调等级

C.2006—2016年长三角都处于勉强协调等级,且协调度始终高于其他城市群

D.2006—2016年各城市群的经济与环境协调度都呈上升趋势6.下列有关我国三大城市群经济与环境协调度影响因素的说法,正确的是( )

A.京津冀是传统重工业基地,能源消耗水平对其经济与环境协调度正向影响大

B.科技进步对城市群经济与环境的协调度具有显著正向影响

C.对第二产业的大规模投资有利于经济与环境协调发展

D.发展中国家环境管制标准低,可利用环境准入门槛提高外资依存度

(2022云南昆明“三诊一模”测试) 我国某村落2013年前为深度贫困村,2014年开始经济结构多元化探索和优化调整,2017年实现了产业结构的快速转型。下图为该村经济结构演变示意图。据此完成下面两题。

7.促进该村2014年进行经济结构多元化探索的根本原因是( )

A.交通发展 B.政策扶持

C.科技进步 D.资源丰富

8.关于该村经济结构演变带来的影响,叙述正确的是( )

A.农业生产空间扩大 B.文化习俗显著改变

C.大量村民返乡就业 D.生态环境趋于恶化

9.(2022辽宁辽东南协作体期中)阅读图文材料,回答下列问题。

材料一 我国流传深远、脍炙人口的“东北八大怪”“云南十八怪”等传统民谣是对当地自然环境和传统民俗风情的精准描述,具有深刻的地理学内涵。其中“大缸小缸腌酸菜”是“东北八大怪”之一。“四季衣服同穿戴”是“云南十八怪”之一。

材料二 隋唐以后,我国经济中心和人口重心逐步转移到南方,在长达1 000多年的历史长河中,江浙地区的经济迅速发展。以稻米、桑蚕生产为代表的农业,以丝绸、陶瓷为代表的手工业名扬天下。下图为沪宁杭地区的全国历史文化名城分布图。

(1)在我国各地中以云南之“怪”为最多,简析其原因。

(2)随着时代的进步,传统民谣中所描述的部分民俗现象目前已经消逝。以东北“大缸小缸腌酸菜”为例,简析其过去形成和现在少见的原因。

(3)“水巷小桥多”“人家尽枕河”(参见图中照片)。简析图示区域内形成众多历史文化名城聚落景观的地理原因。

答案与分层梯度式解析

五年高考练

1.A “河”是水文要素;“梁”是指山体中间隆起的地方;“柳”属于植物。故选A。

2.答案 湖南省:水稻科研力量雄厚;地域范围广,水稻播种面积大,试验推广条件好。

海南省:全年高温,热量条件好(生长期长),育种周期短;野生稻种丰富;环境质量好,育种试验自然条件好。

解析 表中数据表明,湖南省水稻播种面积大,利于试验推广;湖南省是杂交水稻发源地,科研力量雄厚。文字信息表明,海南省是我国栽培稻种起源地之一,野生稻资源丰富;自然条件好,环境质量好,利于育种试验;海南省地处热带,全年高温,作物可一年三熟,可缩短育种周期。

3.D 分析表格中的数据可知,甲地区2012年至2019年人口增幅为负值,是人口的净迁出地区;从三次产业结构来看,甲地区第一产业比重在四个地区中最高,说明其农业地位突出,因此为东北地区。D项正确。

4.B 结合上题分析,乙地区人口增幅最高,说明吸引大量人口迁入,其产业结构最优,因此为经济最发达的东部地区,东部地区城市化水平也最高,B项正确。丁地区虽然人口增幅较高,但产业结构层次较低,因此高科技产业比例并不高,A项错误。吸纳外资能力最强的为东部地区,因此C项排序错误。乙地区和丙地区第二产业比重较高,但随着产业结构的发展优化,东部地区重型工业比重会降低,因此D项错误。

5.D 由材料“2021年吉林、河南秸秆产量分别为4 000万吨和6 550万吨”可知,吉林秸秆产量小于河南。吉林和河南均位于我国东部季风区,降水丰富,故年降水量不是导致两省秸秆产量差异的主要因素,A错误。两省农业发展均以旱作谷物为主,作物结构相差不大,B错误。吉林有黑土分布,土壤肥力充足,条件更好,C错误。吉林主要位于寒温带、中温带,作物熟制是一年一熟;而河南地处暖温带和北亚热带地区,热量资源可满足作物一年两熟或喜温作物两年三熟的要求,故河南比吉林秸秆产量更多,D正确。故选D。

6.答案 (1)上海 武汉 重庆

(2)毗邻长三角;产业基础良好;交通条件优越;环境容量大。

(3)承接产业的能力强;地价水平相对较低,城市开发空间广;便于接纳长三角产业转型回流的劳动力。

解析 (1)国家提出长江经济带发展战略,充分依托长江三角洲城市群、长江中游城市群、成渝城市群,做大做强上海、武汉、重庆三大航运中心,推进长江中上游腹地开发,促进上海的国际化开发。长江经济带战略的推进,有助于国家的生产力布局重心由沿海向内地推移,有利于形成东部、中部、西部地区良性互动的协调发展局面。

(2)材料没有提供环鄱阳湖城市群的背景信息,因此我们只能从图中的位置出发,比较皖江城市带与环鄱阳湖城市群的位置差异,发现皖江城市带毗邻长江三角洲,进而得出其产业基础较好的结论;由材料二可知皖江城市带的交通条件优越;因其产业基础较好,交通便利可知其对外开放程度较高,得出其环境容量大的结论。

(3)吸纳劳动力就业的过程即城市化过程,分析皖江城市带吸纳劳动力就业的有利条件,可以解读为分析皖江城市带加速城市化发展的有利条件。城市化概念包括人口城市化、产业城市化、土地城市化。根据材料三可知,因皖江城市带毗邻长三角,地价较低,城市开发空间广;接受长三角产业转移的机会多;便于接纳长三角产业转型回流的(以及当地农村的)劳动力。

三年模拟练

1.B 结合图中山峰以及河流众多等信息推测,该县地形复杂,相对高差较大,气候的垂直差异大,有利于多种道地药材的种植,但这是该县能够种植多种道地药材的基本条件,而该县出产多种道地药材并且在全县广泛种植,主要是由于该地中药材品质高,疗效好,知名度高,市场需求量大,其种药收益高,利润空间大,B正确,A、C错误;交通条件好有利于药材的外运,但这并不能决定道地药材在当地种植多且种植范围广,D错误。故选B。

2.D 打造“药养+林养”型华东康养基地,该地由传统的药材种植业向康养旅游服务业转型,可以提升服务业水平,进一步促进区域经济发展,D正确;打造“药养+林养”型华东康养基地与减轻当地社会负担没有必然的联系,A错误;“药养+林养”型基地的打造多依托于当地特色山林和药材种植园,并不会促进人口大规模向城市迁移,所以不一定能提高城镇化水平,B错误;当地就业问题并不突出,打造“药养+林养”型华东康养基地对解决就业问题影响不大,C错误。故选D。

3.C 南通市位于江苏省,经济发展水平较高,汉中市位于陕南地区,经济发展水平相对较低。对汉中市就业困难地区进行转移就业,可促进当地经济发展;南通市相关扶贫干部双向挂职,对口帮扶,可促进两区域优势互补,互利共赢;汉货入通,可使汉中市优势资源外运,促进当地的经济发展,①③④正确。移居南通并不会实现优势互补,也不会显著带动汉中的经济发展,②错误。故选C。

4.D 乡村振兴的关键在于产业振兴和人才振兴;通过产业振兴,带动当地相关产业发展,增加群众收入;通过人才振兴,提高当地的教育水平,为当地的经济发展提供后续人才支持;另外,还要加大乡村生态振兴,大力治理农村环境,改善人居环境,提高居民生活幸福感,①②④正确;对于传统习俗的保留需要去其糟粕,取其精华,对于落后的传统习俗不一定需要保留,③错误。故选D。

5.D 据图可知,从增长速度看,三大城市群年均增长率大致相等,A错误;京津冀和长三角均于2008年从濒临失调等级进入勉强协调等级,B错误;珠三角在2006—2016年协调度始终高于其他城市群,C错误;2006—2016年各城市群的经济与环境协调度都呈上升趋势,D正确。

6.B 京津冀不是传统重工业基地,能源消耗水平对其经济与环境协调度正向影响不大,A错误;科技进步有利于产业升级转型,对城市群经济与环境的协调度具有显著正向影响,B正确;对第二产业的大规模投资会增大城市环境压力,不利于经济与环境协调发展,C错误;我国是发展中国家,但是环境管制标准较高,D错误。故选B。

7.B 读图可知,2013年前当地主要是外出务工经济,其次是种植养殖业。从2014年起该村经济结构趋于多元化,乡村旅游、苗绣加工产业发展趋势上升,种植养殖业出现波动变化后其中猕猴桃种植业出现缓慢上升的趋势,外出务工经济呈现下降的趋势,说明大量村民返乡就业,这些得益于当地政策的扶持,B正确;交通发展是重要原因,但不是促进经济结构多元化探索的根本原因,A错误;从图中可看出,当地的产业发展未涉及高科技产业,且当地是乡村,因此其根本原因不是科技进步,C错误;资源在2014年前后应该变化不大,因此不是促进该村进行经济结构多元化探索的原因,D错误。故选B。

8.C 从2014年起该村乡村旅游、苗绣加工产业发展趋势上升,本地经济不断发展,出现更多的就业岗位,大量村民返乡就业,从图中也可看出外出务工经济呈现下降的趋势,也说明大量村民返乡就业,C对;当地的农业生产空间没有扩大,A错;当地的乡村旅游主要面向当地的城市居民,外来人口较少,且本地村民返乡就业对当地的文化习俗影响较小,B错;乡村旅游业的发展要依靠当地优美的自然环境,因此生态环境不会趋于恶化,D错。故选C。

9.答案 (1)云南纬度低,地势起伏大(地形复杂),自然环境复杂;多民族聚居,生产和生活方式多样。

(2)过去东北“大缸小缸腌酸菜”的原因:东北冬季严寒而漫长,蔬菜不能越冬生长,且新鲜蔬菜不易储存,过去需要大量腌制蔬菜以备冬荒。

现在大量腌制蔬菜的现象已很少见的原因:温室栽培技术、保鲜和冷藏技术的普及以及交通运输条件的改善,时鲜蔬菜可随时大量供应;人们收入提高,购买力增强(经济的发展);人们食品卫生安全意识的提高(生活方式和生活习惯的改变)。

(3)该地区地势低平,水网密布,陆上交通不便;人们傍水而居,水运便利,用水方便。

解析 (1)“怪”为当地独有的自然或人文地理特征。云南地处云贵高原,是一个典型的低纬度,高海拔地区,地势起伏较大,自然环境复杂多样;又是我国少数民族最多的地区之一,各民族都有自己独特的生产生活方式。

(2)不同的历史阶段,经济发展水平不同,决定了人们的生活水平和思想观念的不同,最终表现在生活方式上的不同。过去东北“大缸小缸腌酸菜”,是由于冬季严寒,保鲜和冷藏技术、交通条件等较落后,人们为了保证冬季口粮,而利用腌制的方法储存菜品;现在科技水平提升、交通便利、保鲜技术提高,蔬菜能够保证供给需求,加之人们食品卫生安全意识提高,整体上对酸菜需求量减少,因此少见。

(3)河流对聚落分布、规模有着深远影响,河网密布的地区,地形破碎,聚落规模小;河网密布导致陆路交通不便,人们的出行方式主要依靠水路,傍水而居水运交通便利;傍水而居取水方便,能够保障居民生产生活用水;等。