统编版语文八年级上册 适应性训练6 (第4单元)习题课件(共50张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级上册 适应性训练6 (第4单元)习题课件(共50张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 367.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-21 21:44:42 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

适应性训练6 (第四单元)

温馨提示:1.训练内容:第三单元,第四单元,第六单元以及其后的课外古诗词诵读,《红星照耀中国》《昆虫记》。

2.所有答案必须填写到答题卡相应的位置上。

一、积累与运用(25分)

1.根据语境,补写出古代诗文名句。(10分)

山川之美,古来共谈。崔颢的诗里有“晴川历历汉阳树,

①______________”;欧阳修的词中有“轻舟短棹西湖好,②_________”;陶渊明不染世俗,俯仰之间享受“③____________,悠然见南山”的闲

适自得;李清照梦回帝所,生发出追求“九万里风鹏正举。风休住,

④_________________”的理想。

芳草萋萋鹦鹉洲

绿水逶迤

采菊东篱下

蓬舟吹取三山去

览物之情,各有不同。晏殊在《浣溪沙》中借“⑤________________,⑥__________________”表达惋惜伤感与通达欣慰;杜牧在《赤壁》中以“⑦___________________,⑧___________________”来倾吐自己怀才不遇的悲愤;面对奇山幽谷,吴均产生了“经纶世务者,⑨ ______________”的感受;面对夕阳西下,朱敦儒发出了“中原乱,簪缨散,几时收?

⑩ ____________________”的感慨……容天下诸事,抒万千情思,这就是古诗文流传至今的魅力所在。

无可奈何花落去

似曾相识燕归来

东风不与周郎便

铜雀春深锁二乔

窥谷忘反

试倩悲风吹泪过扬州

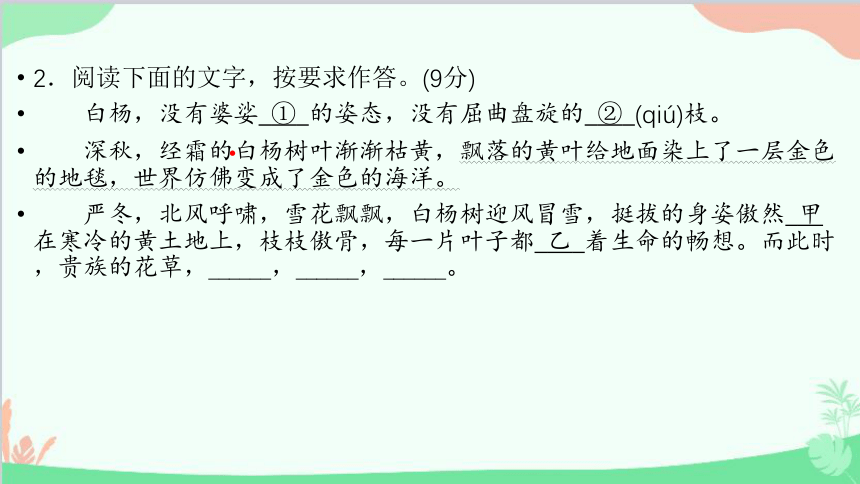

2.阅读下面的文字,按要求作答。(9分)

白杨,没有婆娑 ① 的姿态,没有屈曲盘旋的 ② (qiú)枝。

深秋,经霜的白杨树叶渐渐枯黄,飘落的黄叶给地面染上了一层金色的地毯,世界仿佛变成了金色的海洋。

严冬,北风呼啸,雪花飘飘,白杨树迎风冒雪,挺拔的身姿傲然 甲 在寒冷的黄土地上,枝枝傲骨,每一片叶子都 乙 着生命的畅想。而此时,贵族的花草,______,______,______。

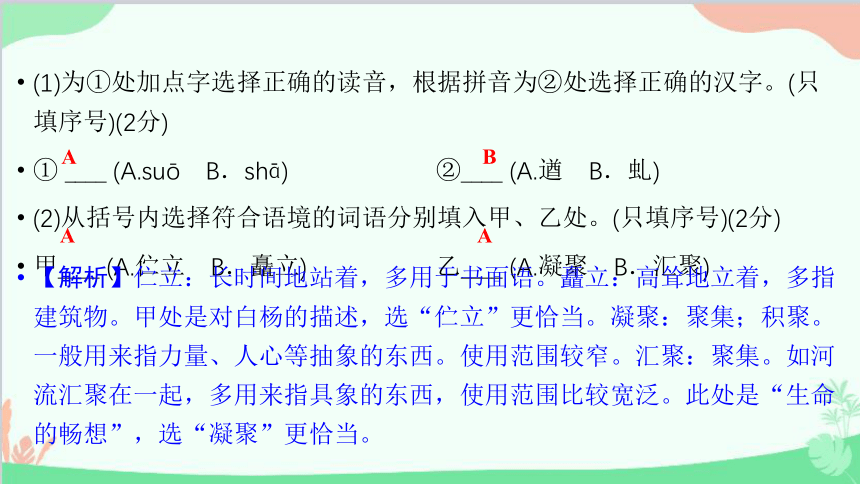

(1)为①处加点字选择正确的读音,根据拼音为②处选择正确的汉字。(只填序号)(2分)

① ____ (A.suō B.shā) ②____ (A.遒 B.虬)

(2)从括号内选择符合语境的词语分别填入甲、乙处。(只填序号)(2分)

甲____ (A.伫立 B.矗立) 乙____ (A.凝聚 B.汇聚)

【解析】伫立:长时间地站着,多用于书面语。矗立:高耸地立着,多指建筑物。甲处是对白杨的描述,选“伫立”更恰当。凝聚:聚集;积聚。一般用来指力量、人心等抽象的东西。使用范围较窄。汇聚:聚集。如河流汇聚在一起,多用来指具象的东西,使用范围比较宽泛。此处是“生命的畅想”,选“凝聚”更恰当。

A

B

A

A

(3)文中画波浪线的句子有语病,请写出修改后的句子。(3分)

_________________________________________________________________

(4)下列三个句子填入文中横线处,排序最恰当的一项是(2分)( )

①懒洋洋地打发着没有血色的日子

②接受着送到叶面和根部的养料

③却在暖房里

A.①②③ B.②①③ C.③②① D.③①②

【解析】结合上下文,贵族的花草与前文白杨形成对比,所以先用③“却在暖房里”转折;再按照逻辑,应是先“接受养料”再“打发日子”,故②应在①前。综合全段内容,排序是③②①,故选C。

C

飘落的黄叶给地面铺上了一层金色的地毯,世界仿佛变成了金色的海洋。

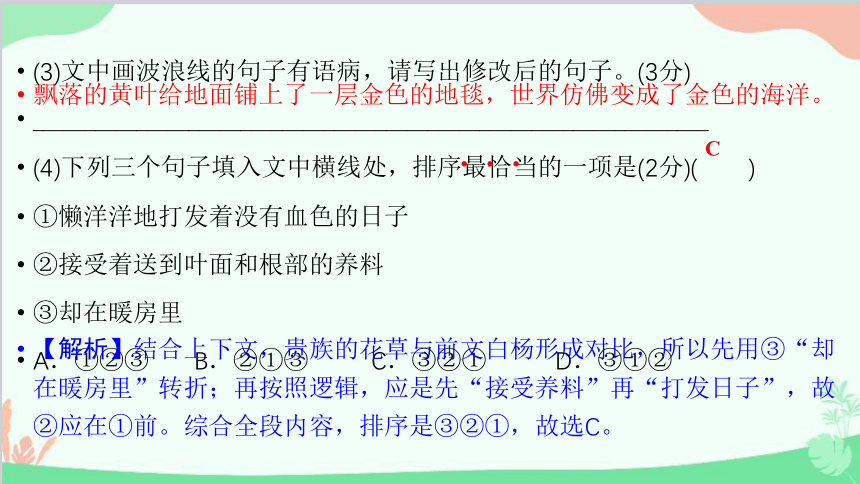

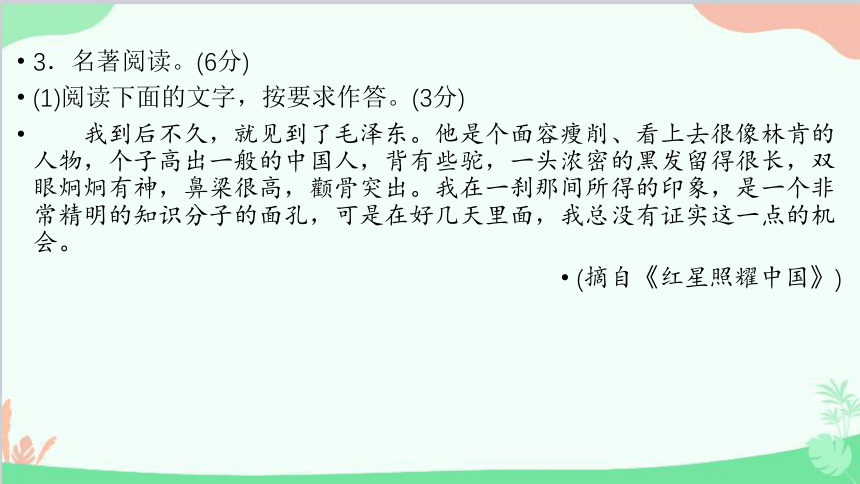

3.名著阅读。(6分)

(1)阅读下面的文字,按要求作答。(3分)

我到后不久,就见到了毛泽东。他是个面容瘦削、看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨突出。我在一刹那间所得的印象,是一个非常精明的知识分子的面孔,可是在好几天里面,我总没有证实这一点的机会。

(摘自《红星照耀中国》)

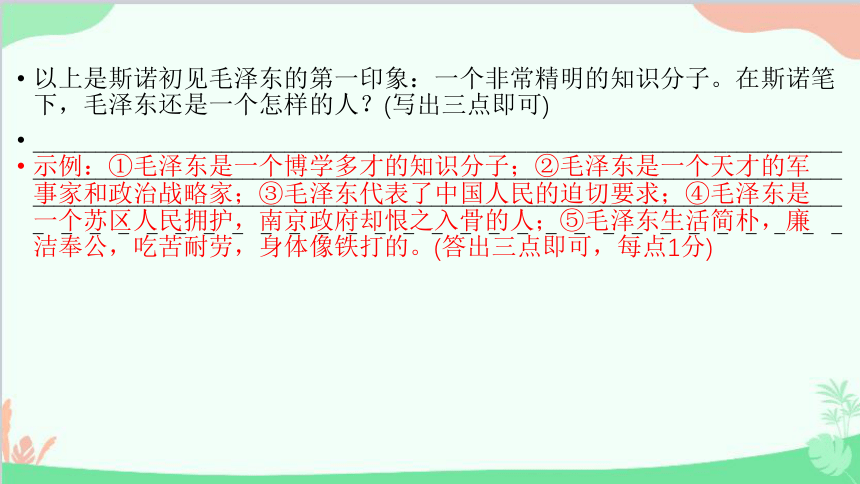

以上是斯诺初见毛泽东的第一印象:一个非常精明的知识分子。在斯诺笔下,毛泽东还是一个怎样的人?(写出三点即可)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:①毛泽东是一个博学多才的知识分子;②毛泽东是一个天才的军事家和政治战略家;③毛泽东代表了中国人民的迫切要求;④毛泽东是一个苏区人民拥护,南京政府却恨之入骨的人;⑤毛泽东生活简朴,廉洁奉公,吃苦耐劳,身体像铁打的。(答出三点即可,每点1分)

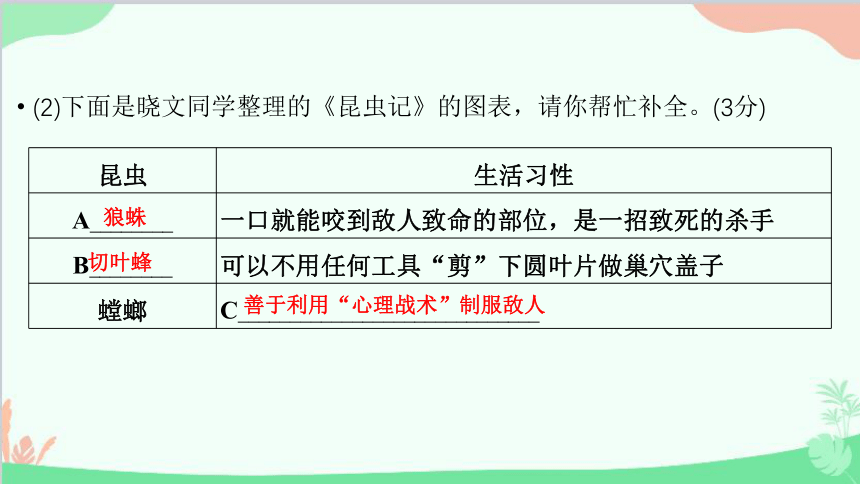

(2)下面是晓文同学整理的《昆虫记》的图表,请你帮忙补全。(3分)

昆虫 生活习性

A________ 一口就能咬到敌人致命的部位,是一招致死的杀手

B________ 可以不用任何工具“剪”下圆叶片做巢穴盖子

螳螂 C_____________________________

狼蛛

切叶蜂

善于利用“心理战术”制服敌人

二、阅读(65分)

(一)阅读下面的诗歌,完成4~5题。(7分)

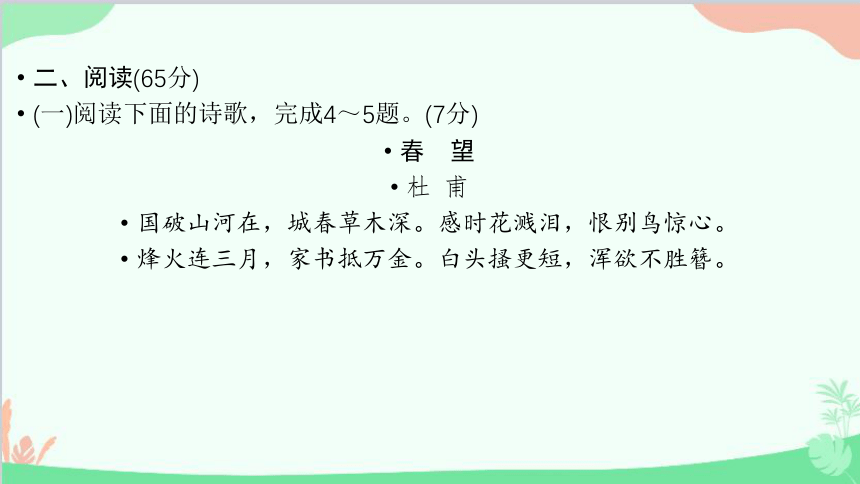

春 望

杜 甫

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

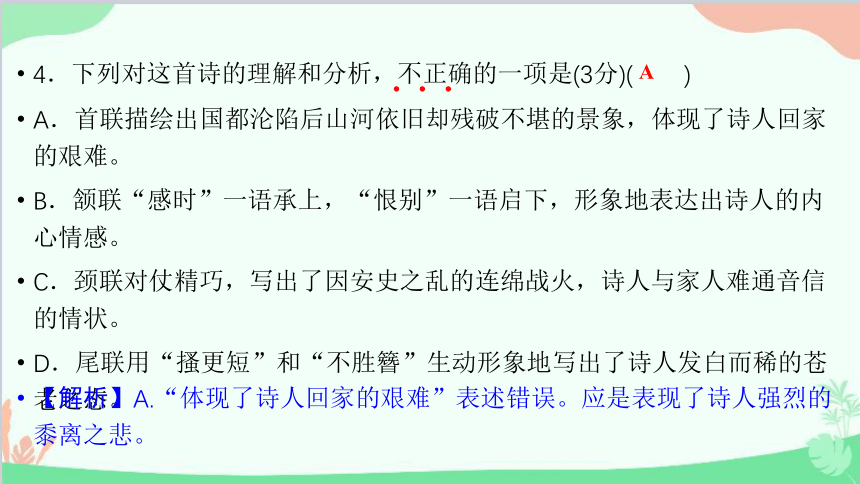

4.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.首联描绘出国都沦陷后山河依旧却残破不堪的景象,体现了诗人回家的艰难。

B.颔联“感时”一语承上,“恨别”一语启下,形象地表达出诗人的内心情感。

C.颈联对仗精巧,写出了因安史之乱的连绵战火,诗人与家人难通音信的情状。

D.尾联用“搔更短”和“不胜簪”生动形象地写出了诗人发白而稀的苍老之态。

【解析】A.“体现了诗人回家的艰难”表述错误。应是表现了诗人强烈的黍离之悲。

A

5.这首诗抒发了诗人怎样的情感?请简要概括。(4分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

这首诗抒发了诗人忧伤国事、思亲悲己、渴望和平、期待团圆的情感。(每点1分)

(二)阅读下面的文言文,完成6~9题。(16分)

良将李牧

李牧者,赵之北边良将也。常居代雁门,备匈奴。以便宜①置吏,市租皆输入莫府②,为士卒费。日击数牛飨③士,习射骑,谨烽火,多间谍,厚遇战士。为约曰:“匈奴即入盗④,急入收保⑤,有敢捕虏者斩。”匈奴每入,烽火起,辄入收保,不敢战。如是数岁,亦不亡失。然匈奴以李牧为怯,虽赵边兵亦以为吾将怯。

赵王让⑥李牧,李牧如故。赵王怒,召之,使他人代将。岁余,匈奴每来,出战。数不利,失亡多,复请李牧。李牧至如故约匈奴数岁无所得。边士日得赏赐而不用,皆愿一战。于是乃具选车得千三百乘,选骑得万三千匹,百金之士⑦五万人,彀者十万人,悉勒习战。李牧多为奇阵,大破匈奴十余万骑。其后十余岁,匈奴不敢近赵边城。

(选自司马迁《史记》,有改动)

【注】①便(biàn)宜:依照实际情况灵活掌握。②莫府:幕府。③飨(xiǎng):用酒食招待。④入盗:入侵。⑤收保:收拢人马物资退入营堡。保,同“堡”。⑥让:责备。⑦百金之士:能冲锋陷阵的勇士。

6.解释下列加点词语。(3分)

(1)李牧如故 故: ______

(2)使他人代将 使: ______

(3)于是乃具选车得千三百乘 具:_______

原来

派

准备

7.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.李牧至如/故约匈奴/数岁无所得

B.李牧至/如故约/匈奴数岁无所得

C.李牧至/如故约匈奴/数岁无所得

D.李牧至如故约/匈奴数岁/无所得

【解析】“李牧至”主语为“李牧”,语意为李牧到达边境;“如故约”承前省略主语“李牧”;“匈奴数岁无所得”是“如故约”的结果。故选B。

B

8.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)然匈奴以李牧为怯,虽赵边兵亦以为吾将怯。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)其后十余岁,匈奴不敢近赵边城。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

可是匈奴认为李牧胆小,即使是赵国守边的官兵也认为自己的主将胆小怯战。(关键词“然”“以”“亦”翻译准确,语句通顺即可)

此后十多年,匈奴不敢接近赵国边境城镇。(关键词“余”“近”翻译准确,语句通顺即可)

9.请细读上文,结合【链接材料】,从文中找出一处运用对比手法的地方,并分析其作用。(4分)

【链接材料】《史记》写人时常“用两种突出的性格或两种不同的情势,抑或两种不同的结果,作为对照”(李长之语)。《周亚夫军细柳》一文就有多处对比。如:文帝在霸上及棘门军“直驰入”与在细柳军的两次入营受阻、在营中“不得驱驰”“按辔徐行”形成对比,以强烈的反差突显了周亚夫的治军严明,使得周亚夫这一形象更加鲜明。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“赵王怒,召之,使他人代将。岁余,匈奴每来,出战。数不利,失亡多”与下文“李牧至,如故约,匈奴数岁无所得”“李牧多为奇阵,大破匈奴十余万骑。其后十余岁,匈奴不敢近赵边城”形成对比。(1分)他人替代李牧领军与匈奴作战,多是失利,而且伤亡众多。(1分)而李牧重新领军后,大破匈奴,迫使匈奴十多年不敢进犯。(1分)鲜明的对比,突显了李牧杰出的军事才能。(1分)

【参考译文】

李牧是赵国镇守北部边境的优秀将领。(他)常年驻扎在代地雁门郡,防御匈奴。(他有权)根据实际需要任命官吏,城市的税收都送进将军幕府中,作为士兵的费用。(他下令)每天杀几头牛犒劳士兵,教士兵射箭、骑马,谨慎地把守烽火台,多派侦察人员,优待战士。(他)制定规章说:“匈奴如果入侵边境(来抢掠),应立即收拢人马物资退入营堡,有胆敢擅自捕捉俘虏的处斩刑。”匈奴每次入侵,烽火台传来警报,就立即收拢人马物资退入营堡,不敢应战。像这样(过了)好几年,也没有什么伤亡和损失。可是匈奴认为李牧胆小,即使是赵国守边的官兵也认为自己的主将胆小怯战。

赵王责备李牧,李牧(仍然)像原来一样。赵王发怒,调他回京,派另外的人替代他边将的职务。一年多,匈奴每次来(侵犯),(新将领都领兵)出战。多是失利,损失伤亡很多,又请李牧(出山)。李牧到达(边境),按照原来的法规、号令办事。匈奴好几年一无所得。守边的士兵常得到奖赏却不被使用,都希望(与匈奴)一战。于是(李牧)就准备了经过挑选的兵车一千三百辆,精选出战马一万三千匹,能冲锋陷阵的勇士五万人,能拉硬弓的优秀射手十万人,全部组织起来进行军事演习。李牧布下大量灵活奇特的战阵,大败匈奴十几万人马。此后十多年,匈奴不敢接近赵国边境城镇。

(三)阅读下面的文字,完成10~14题。(20分)

菌山深处是故乡

宁显福

①“每岁五六月,日晒雨复滋。晔晔长新菌,五色转参差。”每到立夏时节,雨水丰茂,野生菌便春笋般地冒出头来,这时云南游子对家乡的思念,往往会具化为对一种食物和味道的执念。

②对土生土长的云南人来说,捡菌子似乎是从小就会的技艺。菌子季一来,不论大人、小孩还是上了年纪的老者,都会戴上头巾、披起雨笠、挎上箩筐、拎着棍子,自然而然加入上山捡菌子的大军。而我捡菌子的功夫,却多半缘自父亲。

③父亲是远近闻名的捡菌高手,从小在山里长大,对这里的一草一木再熟悉不过。父亲捡菌讲究精准,熟知菌窝,按图索骥很快就能寻得菌子的下落。大抵每年六月起,家里餐桌上就不乏菌子的靓影。上学前,父亲赶早捡菌子,出发再早也会叫上我,通过他我学到三条诀窍:一要腿勤,起得早、跑得远,自然得到的也多;二要用心,“把自个儿当菌子,自然就知道它们的下落了”;三要眼尖,菌子到处都有,只不过掩在薄土下、盖在枝叶里、藏在草丛边,靠的就是一双善于发现的眼睛……

④父亲每次出行,都会有不小的收获。捡回的菌子,往往细致地用松毛包衬着,搁在箩筐最高处,走时一颤一颤的,显得招摇得意。不过对于上好的菌子,即便有人再软磨硬泡,父亲定然也是不会出手的,因为他要亲自调制成美食,留给自己的孩子……斯人已去,而我坚信,这一座一座的大山,就是父亲一个人的菌山,他不曾离开,每年的雨季,他都在那里……

⑤在云南,菌子并不算贵,但捡菌却是云南人一项不可或缺的活动。菌子季来临,你会看到那些在外打工多时的人,无论多远,贴上车费都要从四面八方赶回来。“饮菌若之朝露兮,构桂木而为室”,甚至有些捡菌人,还在山里临时搭起了小屋子,就住在山里。

⑥初一、十五,是山乡雷打不动的集日。这时候,山间原本并不宽阔的马路,会无限胀大和延伸,顿时变成了偌大的超级市场,新下的板栗、核桃等各种山货一字排开,琳琅满目,足足能摆几公里,而各种各样的野生菌是其中最耀眼的明珠。

⑦这些菌子大部分是头一天甚至是清晨刚捡回来的新鲜货,青头菌、奶浆菌、谷熟菌、鸡油菌、干巴菌……菌子铺满一地,有的红如胭脂,有的褐似猪肝,还有的洁如玉盘……不仅有鲜亮的色彩、好听的名字,还有可爱的形状。“老人头”活似敦厚的老人,鸡 菌宛如亭亭玉立的邻家姑娘,而颜值最高的要数竹荪,那是身着蕾丝小白裙翩翩起舞的仙子……

⑧云南是中国的后花园,菌子是云南的味觉密码。在云南,料理菌子从来不是简单的事。炒、煎、烤、炖、涮、蒸样样俱全,不同菌子都有自己最适宜的烹饪方式。青头菌可以大蒜爆炒,加上宣威火腿味道更佳,但在资深吃货眼里,椒盐炭烤才是王道;白参定然是要用来炒鸡蛋的,厚厚一层菌末细致撒落在鸡蛋上,本身就是一幅天然小品画,再佐以一小勺猪油,开文火稍加炖煮,那味道足以经久侵占你的鼻息;至于竹荪定然是用来做汽锅鸡的,鸡 肯定要用老鸡汤来炖……

⑨菌子之出,最讲究天时和地气。乡恋也是如此,是童心,更是初心,像菌子一般,只要遇到适宜的土壤和空气,就立刻生出最美丽的花。千百年来,人们在滇中高原从刀耕火种一路走来,这满山的菌子,也正像平凡的父辈,始终坚守自己的土地,孕育、生发和消逝,年年岁岁,岁岁年年……

⑩人间至味是故乡。菌子,有情且美,走出深山,却走不出故乡的“结界”。没有了云,云南就不谓之云南;离开了菌子,云南人生活里便缺少了滋味。守住这个味道,无论走到哪里,走得多远,都不会忘记来时的路,都忘不了远方的家园。

(选自《解放军报》,有删改)

10.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文章“形散神不散”,写事、写人,又写物,但贯串全文的感情线索却很清晰明了。

B.第③段详细介绍“我”学到的捡菌子的诀窍,从侧面表现了父亲是个捡菌子的高手。

C.文章的词语、短句间多用顿号,如第②段,既丰富了内容,又使语言生动而有气势。

D.文章以记叙为主,注重细节描写,又有精当的抒情、议论,是一篇典型的哲理散文。

【解析】本文是一篇写景抒情散文,选项中“是一篇典型的哲理散文”表述有误。

D

11.文章从哪些方面写“菌子”?请简要概括。(2分)

捡菌子的技艺→______________→集日上的菌子→_________________

12.结合语境,按要求赏析。(6分)

(1)捡回的菌子,往往细致地用松毛包衬着,搁在箩筐最高处,走时一颤一颤的,显得招摇得意。(赏析加点词语)(3分)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

捡菌子的活动

菌子的烹饪方式

“招摇”原指“炫耀自己”,(1分)这里是贬词褒用,生动地写出菌子被父亲挑着走时的样子,(1分)表达了父亲收获菌子的愉快得意之情。(1分)

(2)守住这个味道,无论走到哪里,走得多远,都不会忘记来时的路,都忘不了远方的家园。(赏析句子)(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

人间至味是故乡,(1分)只要守住代表故乡味道的菌子,无论走多远,故乡永远在心中。(1分)作者通过这句话,抒发了对故乡的思念和眷恋之情。(1分)

13.第⑨段主要运用了什么表现手法?其作用是什么?请简要分析。(4分)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.第④段画线句写“斯人已去”,又写“他不曾离开”,是否矛盾?联系全文,说明理由。(5分)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

主要运用了象征手法,以菌子象征乡恋和平凡的父辈,(2分)表达了对故乡的依恋及对普通劳动人民的赞美,同时点明中心,使文章立意高远,含蓄深刻。(2分)

不矛盾。(1分)“斯人已去”指父亲已经去世,但他对孩子的爱却不曾消逝,表达了作者对父亲的怀念;(2分)以父亲为代表的“平凡的父辈”们始终坚守土地,把自己的一生奉献给了土地,所以又写“他不曾离开”。(2分)

(四)阅读下面的文字,完成15~17题。(12分)

昙花终于怒放

①我爱昙花。

②三年前的春天,朋友亲自给我送来一株昙花苗,种在白瓷壶里,枝叶铁青如剑,精心系上的红丝带随风飘拂。我高兴极了!

③不久,我便依照朋友的嘱咐,把这株昙花移植到花盆里,天天浇水,日日松土,不时除草,但由于阳光不足,长得很慢。我有点心急了,但急有何用?一天一天过去,一年一年到来,一直未见她结蕾开花。这株昙花长势还算正常,从原来的一枝发成三枝,叶子变得厚实起来,三年时间差不多长高三倍。时间久了,心情也淡然了,花开不开任由她去吧。心想,她终是一株昙花在生长着,只要她能延续生命,也就可以了。

④今年中秋佳节将临的前几天,我突然发现最长的那枝已冒出小蕾来,每隔一天就大了许多,如小型的佛手。农历八月十三日,我来到花架边观察,只见嫩绿的花苞低首含羞,微启小口。我预感到,今夜昙花要怒放了。大约在晚上九时,她便开始悄然开放。原先柔软下垂的筒状萼部,徐徐向上翘升,作白天鹅抬头状。随之花瓣缓缓展开,如玉女提裙起舞,清香阵阵,优美绝伦。啊,她就是“月下美人”啊!

⑤过去未见昙花开放,感到非常神秘,想一睹其仙姿芳颜。以前看到的都只是画家笔下的清影和摄影家镜头下的清艳,见不到她的动态美姿,也闻不到她的清香。今夜如愿以偿,真正见到鲜活美丽的昙花怒放,真是欢喜欲狂!

⑥这朵昙花,花冠硕大,高雅洁丽,雍容华贵,香气清新诱人。皓月当空,一家人在花架边,尽情欣赏“月下美人”,乃是今秋最美好的享受。

⑦种昙花三年,不开属自然,开了亦属自然,何必计较时间的迟早?里尔克说:“有何胜利可言,挺立就意味着一切。”此乃真理名言。她一年不开,两年不开,第三年终于怒放了。世上一切美好的事物,只要能坚持,锲而不舍,就能开花结果。

⑧昙花的品性令人感佩:她不急功近利,不争宠于群芳,只求一瞬的辉煌就已满足。昙花的生命力可谓强矣!她随处能够生存,叶可青万年,花可放万年!

⑨我爱昙花。

【链接材料】昙花,常绿灌木,主枝圆筒状,分枝扁平呈叶状,绿色,没有叶片,花大,白色,在分枝边缘上,多在夜间开放,开花的时间极短。可供观赏。原产于墨西哥。

15.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.本文写“我”种昙花、赏昙花,运用了语言和动作描写,表达了对昙花的喜爱之情。

B.散文具有“形散而神不散”的特点,本文以昙花为线索,写昙花生长与开花的过程。

C.文章第⑨段进一步抒发了作者喜爱昙花的感情,首尾呼应,使文章结构严谨。

D.本文运用托物言志的手法,通过写“我”种昙花的经历表达人生哲理。

【解析】A.这篇文章是一篇叙事抒情散文,运用了动作描写和心理描写,没有运用语言描写,故本项表述有误。

A

16.简要分析文章第④段画线句子的表达效果。(3分)

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

17.文章第⑧段和【链接材料】运用的表达方式有什么不同?请具体分析。(6分)

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

运用了拟人的修辞手法,(1分)生动形象地描写了昙花含苞待放的情态,

(1分)表达了作者对昙花的喜爱之情。(1分)

根据文章第⑧段“昙花的品性令人感佩:她不急功近利,不争宠于群芳,只求一瞬的辉煌就已满足。昙花的生命力可谓强矣!她随处能够生存,叶可青万年,花可放万年”,可知作者运用了议论和抒情的表达方式。(3分)【链接材料】用简明的语言说明了昙花的形态特征、开花时间、产地等,运用的是说明的表达方式。(3分)

(五)阅读下面的材料,完成18~20题。(10分)

材料一:

中华农耕文化是指中华民族在漫长农耕时代创造、形成和传承下来的文化成果和精神财富。珍藏农耕记忆,弘扬传统文化,渐成社会共识。河南省中原农耕文化博物馆就是比较突出的一例。该馆于2012年12月正式开馆。馆舍建筑面积1 500平方米,藏品3 000多件(套)。“接地气、通民情、贯古今、重文化”是该馆的突出特色。开馆以来产生的社会效益和受欢迎的程度远远超出预期。该馆对青少年的教育作用十分突出。

材料二:

(数据来源: 中国青年报社社会调查中心)

材料三:

农耕文化中不可缺少农耕教育传承,中国教育不能抛弃农耕教育,而且必须把农耕教育放在重要的基础教育位置。专家表示,要把农耕教育作为劳动教育课程的一部分,奠定课程地位,把包括农耕学习在内的劳动教育学业成绩纳入学生的成长档案。落实农耕教育的场地也不容忽视。这需要各类学校根据各自情况去联系、建设农耕教育场地。此外,具有农耕经验的劳动者缺乏教育教学经验,而一线教师又缺乏农耕实践。只有培养专业的劳动教育师资队伍,才能不断提高农耕教育的质量。最后,还需要建设一支劳动教育研究与实践探索的队伍。通过吸收专家学者、教师、学生、劳动致富能人等方面的人才来组建队伍,获得理论上有高度、实践上接地气的农耕教育研究成果。

18.下列对材料的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.农耕教育对孩子品德养成的影响是多方面的。

B.河南省中原农耕文化博物馆已产生良好的社会效益。

C.开展农耕教育,能让孩子有常识、爱劳动、知勤俭。

D.具有农耕经验的劳动者可担任农耕教育的专业教师。

【解析】D.根据材料三“具有农耕经验的劳动者缺乏教育教学经验,而一线教师又缺乏农耕实践。只有培养专业的劳动教育师资队伍,才能不断提高农耕教育的质量”,可知具有农耕经验的劳动者未必能够成为农耕教育的专业教师。

D

19.晓叶同学根据材料二分析农耕教育的必要性,请帮助她简要梳理。(3分)

中国青年报社调查数据显示:___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________。可见,开展农耕教育是必要的。

20.如何落实农耕教育?请根据材料三简要概括。(4分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:超九成的受访者感到身边五谷不分的青少年多,(1分)学校开展农耕教育得到广泛支持,(1分)受访者普遍认为农耕教育对孩子品德的养成具有积极意义。(1分)(言之有理即可)

①奠定农耕教育的课程地位;(1分)②落实农耕教育的场地;(1分)③培养专业的劳动教育师资队伍;(1分)④建设劳动教育研究与实践探索的队伍。(1分)

三、写作(60分)

21.阅读下面的材料,按要求写作。(60分)

居里夫人虽身处简陋棚屋,但醉心科学的岁月,是她一生中的好时光;青年鲁迅只身异域学医,藤野先生与他相处的点滴,是他难忘的好时光;吴均记录了他畅游富春江,忘情于天地大美的好时光……好时光,也许是你的现在,也许是你的回忆,也许是你的憧憬;也许你是好时光的亲历者,也许你是好时光的见证者;也许是一段独特的悠长岁月,也许是一段简单的寻常日子……

请以《好时光》为题,写一篇作文。

要求:要有真情实感;自定立意,自选文体(诗歌除外);不少于600字;不得抄袭、套作;不得出现真实的人名、校名和地名。

略。(参考中考评分标准)

谢谢大家!

适应性训练6 (第四单元)

温馨提示:1.训练内容:第三单元,第四单元,第六单元以及其后的课外古诗词诵读,《红星照耀中国》《昆虫记》。

2.所有答案必须填写到答题卡相应的位置上。

一、积累与运用(25分)

1.根据语境,补写出古代诗文名句。(10分)

山川之美,古来共谈。崔颢的诗里有“晴川历历汉阳树,

①______________”;欧阳修的词中有“轻舟短棹西湖好,②_________”;陶渊明不染世俗,俯仰之间享受“③____________,悠然见南山”的闲

适自得;李清照梦回帝所,生发出追求“九万里风鹏正举。风休住,

④_________________”的理想。

芳草萋萋鹦鹉洲

绿水逶迤

采菊东篱下

蓬舟吹取三山去

览物之情,各有不同。晏殊在《浣溪沙》中借“⑤________________,⑥__________________”表达惋惜伤感与通达欣慰;杜牧在《赤壁》中以“⑦___________________,⑧___________________”来倾吐自己怀才不遇的悲愤;面对奇山幽谷,吴均产生了“经纶世务者,⑨ ______________”的感受;面对夕阳西下,朱敦儒发出了“中原乱,簪缨散,几时收?

⑩ ____________________”的感慨……容天下诸事,抒万千情思,这就是古诗文流传至今的魅力所在。

无可奈何花落去

似曾相识燕归来

东风不与周郎便

铜雀春深锁二乔

窥谷忘反

试倩悲风吹泪过扬州

2.阅读下面的文字,按要求作答。(9分)

白杨,没有婆娑 ① 的姿态,没有屈曲盘旋的 ② (qiú)枝。

深秋,经霜的白杨树叶渐渐枯黄,飘落的黄叶给地面染上了一层金色的地毯,世界仿佛变成了金色的海洋。

严冬,北风呼啸,雪花飘飘,白杨树迎风冒雪,挺拔的身姿傲然 甲 在寒冷的黄土地上,枝枝傲骨,每一片叶子都 乙 着生命的畅想。而此时,贵族的花草,______,______,______。

(1)为①处加点字选择正确的读音,根据拼音为②处选择正确的汉字。(只填序号)(2分)

① ____ (A.suō B.shā) ②____ (A.遒 B.虬)

(2)从括号内选择符合语境的词语分别填入甲、乙处。(只填序号)(2分)

甲____ (A.伫立 B.矗立) 乙____ (A.凝聚 B.汇聚)

【解析】伫立:长时间地站着,多用于书面语。矗立:高耸地立着,多指建筑物。甲处是对白杨的描述,选“伫立”更恰当。凝聚:聚集;积聚。一般用来指力量、人心等抽象的东西。使用范围较窄。汇聚:聚集。如河流汇聚在一起,多用来指具象的东西,使用范围比较宽泛。此处是“生命的畅想”,选“凝聚”更恰当。

A

B

A

A

(3)文中画波浪线的句子有语病,请写出修改后的句子。(3分)

_________________________________________________________________

(4)下列三个句子填入文中横线处,排序最恰当的一项是(2分)( )

①懒洋洋地打发着没有血色的日子

②接受着送到叶面和根部的养料

③却在暖房里

A.①②③ B.②①③ C.③②① D.③①②

【解析】结合上下文,贵族的花草与前文白杨形成对比,所以先用③“却在暖房里”转折;再按照逻辑,应是先“接受养料”再“打发日子”,故②应在①前。综合全段内容,排序是③②①,故选C。

C

飘落的黄叶给地面铺上了一层金色的地毯,世界仿佛变成了金色的海洋。

3.名著阅读。(6分)

(1)阅读下面的文字,按要求作答。(3分)

我到后不久,就见到了毛泽东。他是个面容瘦削、看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨突出。我在一刹那间所得的印象,是一个非常精明的知识分子的面孔,可是在好几天里面,我总没有证实这一点的机会。

(摘自《红星照耀中国》)

以上是斯诺初见毛泽东的第一印象:一个非常精明的知识分子。在斯诺笔下,毛泽东还是一个怎样的人?(写出三点即可)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:①毛泽东是一个博学多才的知识分子;②毛泽东是一个天才的军事家和政治战略家;③毛泽东代表了中国人民的迫切要求;④毛泽东是一个苏区人民拥护,南京政府却恨之入骨的人;⑤毛泽东生活简朴,廉洁奉公,吃苦耐劳,身体像铁打的。(答出三点即可,每点1分)

(2)下面是晓文同学整理的《昆虫记》的图表,请你帮忙补全。(3分)

昆虫 生活习性

A________ 一口就能咬到敌人致命的部位,是一招致死的杀手

B________ 可以不用任何工具“剪”下圆叶片做巢穴盖子

螳螂 C_____________________________

狼蛛

切叶蜂

善于利用“心理战术”制服敌人

二、阅读(65分)

(一)阅读下面的诗歌,完成4~5题。(7分)

春 望

杜 甫

国破山河在,城春草木深。感时花溅泪,恨别鸟惊心。

烽火连三月,家书抵万金。白头搔更短,浑欲不胜簪。

4.下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.首联描绘出国都沦陷后山河依旧却残破不堪的景象,体现了诗人回家的艰难。

B.颔联“感时”一语承上,“恨别”一语启下,形象地表达出诗人的内心情感。

C.颈联对仗精巧,写出了因安史之乱的连绵战火,诗人与家人难通音信的情状。

D.尾联用“搔更短”和“不胜簪”生动形象地写出了诗人发白而稀的苍老之态。

【解析】A.“体现了诗人回家的艰难”表述错误。应是表现了诗人强烈的黍离之悲。

A

5.这首诗抒发了诗人怎样的情感?请简要概括。(4分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

这首诗抒发了诗人忧伤国事、思亲悲己、渴望和平、期待团圆的情感。(每点1分)

(二)阅读下面的文言文,完成6~9题。(16分)

良将李牧

李牧者,赵之北边良将也。常居代雁门,备匈奴。以便宜①置吏,市租皆输入莫府②,为士卒费。日击数牛飨③士,习射骑,谨烽火,多间谍,厚遇战士。为约曰:“匈奴即入盗④,急入收保⑤,有敢捕虏者斩。”匈奴每入,烽火起,辄入收保,不敢战。如是数岁,亦不亡失。然匈奴以李牧为怯,虽赵边兵亦以为吾将怯。

赵王让⑥李牧,李牧如故。赵王怒,召之,使他人代将。岁余,匈奴每来,出战。数不利,失亡多,复请李牧。李牧至如故约匈奴数岁无所得。边士日得赏赐而不用,皆愿一战。于是乃具选车得千三百乘,选骑得万三千匹,百金之士⑦五万人,彀者十万人,悉勒习战。李牧多为奇阵,大破匈奴十余万骑。其后十余岁,匈奴不敢近赵边城。

(选自司马迁《史记》,有改动)

【注】①便(biàn)宜:依照实际情况灵活掌握。②莫府:幕府。③飨(xiǎng):用酒食招待。④入盗:入侵。⑤收保:收拢人马物资退入营堡。保,同“堡”。⑥让:责备。⑦百金之士:能冲锋陷阵的勇士。

6.解释下列加点词语。(3分)

(1)李牧如故 故: ______

(2)使他人代将 使: ______

(3)于是乃具选车得千三百乘 具:_______

原来

派

准备

7.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )

A.李牧至如/故约匈奴/数岁无所得

B.李牧至/如故约/匈奴数岁无所得

C.李牧至/如故约匈奴/数岁无所得

D.李牧至如故约/匈奴数岁/无所得

【解析】“李牧至”主语为“李牧”,语意为李牧到达边境;“如故约”承前省略主语“李牧”;“匈奴数岁无所得”是“如故约”的结果。故选B。

B

8.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(6分)

(1)然匈奴以李牧为怯,虽赵边兵亦以为吾将怯。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

(2)其后十余岁,匈奴不敢近赵边城。(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

可是匈奴认为李牧胆小,即使是赵国守边的官兵也认为自己的主将胆小怯战。(关键词“然”“以”“亦”翻译准确,语句通顺即可)

此后十多年,匈奴不敢接近赵国边境城镇。(关键词“余”“近”翻译准确,语句通顺即可)

9.请细读上文,结合【链接材料】,从文中找出一处运用对比手法的地方,并分析其作用。(4分)

【链接材料】《史记》写人时常“用两种突出的性格或两种不同的情势,抑或两种不同的结果,作为对照”(李长之语)。《周亚夫军细柳》一文就有多处对比。如:文帝在霸上及棘门军“直驰入”与在细柳军的两次入营受阻、在营中“不得驱驰”“按辔徐行”形成对比,以强烈的反差突显了周亚夫的治军严明,使得周亚夫这一形象更加鲜明。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

“赵王怒,召之,使他人代将。岁余,匈奴每来,出战。数不利,失亡多”与下文“李牧至,如故约,匈奴数岁无所得”“李牧多为奇阵,大破匈奴十余万骑。其后十余岁,匈奴不敢近赵边城”形成对比。(1分)他人替代李牧领军与匈奴作战,多是失利,而且伤亡众多。(1分)而李牧重新领军后,大破匈奴,迫使匈奴十多年不敢进犯。(1分)鲜明的对比,突显了李牧杰出的军事才能。(1分)

【参考译文】

李牧是赵国镇守北部边境的优秀将领。(他)常年驻扎在代地雁门郡,防御匈奴。(他有权)根据实际需要任命官吏,城市的税收都送进将军幕府中,作为士兵的费用。(他下令)每天杀几头牛犒劳士兵,教士兵射箭、骑马,谨慎地把守烽火台,多派侦察人员,优待战士。(他)制定规章说:“匈奴如果入侵边境(来抢掠),应立即收拢人马物资退入营堡,有胆敢擅自捕捉俘虏的处斩刑。”匈奴每次入侵,烽火台传来警报,就立即收拢人马物资退入营堡,不敢应战。像这样(过了)好几年,也没有什么伤亡和损失。可是匈奴认为李牧胆小,即使是赵国守边的官兵也认为自己的主将胆小怯战。

赵王责备李牧,李牧(仍然)像原来一样。赵王发怒,调他回京,派另外的人替代他边将的职务。一年多,匈奴每次来(侵犯),(新将领都领兵)出战。多是失利,损失伤亡很多,又请李牧(出山)。李牧到达(边境),按照原来的法规、号令办事。匈奴好几年一无所得。守边的士兵常得到奖赏却不被使用,都希望(与匈奴)一战。于是(李牧)就准备了经过挑选的兵车一千三百辆,精选出战马一万三千匹,能冲锋陷阵的勇士五万人,能拉硬弓的优秀射手十万人,全部组织起来进行军事演习。李牧布下大量灵活奇特的战阵,大败匈奴十几万人马。此后十多年,匈奴不敢接近赵国边境城镇。

(三)阅读下面的文字,完成10~14题。(20分)

菌山深处是故乡

宁显福

①“每岁五六月,日晒雨复滋。晔晔长新菌,五色转参差。”每到立夏时节,雨水丰茂,野生菌便春笋般地冒出头来,这时云南游子对家乡的思念,往往会具化为对一种食物和味道的执念。

②对土生土长的云南人来说,捡菌子似乎是从小就会的技艺。菌子季一来,不论大人、小孩还是上了年纪的老者,都会戴上头巾、披起雨笠、挎上箩筐、拎着棍子,自然而然加入上山捡菌子的大军。而我捡菌子的功夫,却多半缘自父亲。

③父亲是远近闻名的捡菌高手,从小在山里长大,对这里的一草一木再熟悉不过。父亲捡菌讲究精准,熟知菌窝,按图索骥很快就能寻得菌子的下落。大抵每年六月起,家里餐桌上就不乏菌子的靓影。上学前,父亲赶早捡菌子,出发再早也会叫上我,通过他我学到三条诀窍:一要腿勤,起得早、跑得远,自然得到的也多;二要用心,“把自个儿当菌子,自然就知道它们的下落了”;三要眼尖,菌子到处都有,只不过掩在薄土下、盖在枝叶里、藏在草丛边,靠的就是一双善于发现的眼睛……

④父亲每次出行,都会有不小的收获。捡回的菌子,往往细致地用松毛包衬着,搁在箩筐最高处,走时一颤一颤的,显得招摇得意。不过对于上好的菌子,即便有人再软磨硬泡,父亲定然也是不会出手的,因为他要亲自调制成美食,留给自己的孩子……斯人已去,而我坚信,这一座一座的大山,就是父亲一个人的菌山,他不曾离开,每年的雨季,他都在那里……

⑤在云南,菌子并不算贵,但捡菌却是云南人一项不可或缺的活动。菌子季来临,你会看到那些在外打工多时的人,无论多远,贴上车费都要从四面八方赶回来。“饮菌若之朝露兮,构桂木而为室”,甚至有些捡菌人,还在山里临时搭起了小屋子,就住在山里。

⑥初一、十五,是山乡雷打不动的集日。这时候,山间原本并不宽阔的马路,会无限胀大和延伸,顿时变成了偌大的超级市场,新下的板栗、核桃等各种山货一字排开,琳琅满目,足足能摆几公里,而各种各样的野生菌是其中最耀眼的明珠。

⑦这些菌子大部分是头一天甚至是清晨刚捡回来的新鲜货,青头菌、奶浆菌、谷熟菌、鸡油菌、干巴菌……菌子铺满一地,有的红如胭脂,有的褐似猪肝,还有的洁如玉盘……不仅有鲜亮的色彩、好听的名字,还有可爱的形状。“老人头”活似敦厚的老人,鸡 菌宛如亭亭玉立的邻家姑娘,而颜值最高的要数竹荪,那是身着蕾丝小白裙翩翩起舞的仙子……

⑧云南是中国的后花园,菌子是云南的味觉密码。在云南,料理菌子从来不是简单的事。炒、煎、烤、炖、涮、蒸样样俱全,不同菌子都有自己最适宜的烹饪方式。青头菌可以大蒜爆炒,加上宣威火腿味道更佳,但在资深吃货眼里,椒盐炭烤才是王道;白参定然是要用来炒鸡蛋的,厚厚一层菌末细致撒落在鸡蛋上,本身就是一幅天然小品画,再佐以一小勺猪油,开文火稍加炖煮,那味道足以经久侵占你的鼻息;至于竹荪定然是用来做汽锅鸡的,鸡 肯定要用老鸡汤来炖……

⑨菌子之出,最讲究天时和地气。乡恋也是如此,是童心,更是初心,像菌子一般,只要遇到适宜的土壤和空气,就立刻生出最美丽的花。千百年来,人们在滇中高原从刀耕火种一路走来,这满山的菌子,也正像平凡的父辈,始终坚守自己的土地,孕育、生发和消逝,年年岁岁,岁岁年年……

⑩人间至味是故乡。菌子,有情且美,走出深山,却走不出故乡的“结界”。没有了云,云南就不谓之云南;离开了菌子,云南人生活里便缺少了滋味。守住这个味道,无论走到哪里,走得多远,都不会忘记来时的路,都忘不了远方的家园。

(选自《解放军报》,有删改)

10.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.文章“形散神不散”,写事、写人,又写物,但贯串全文的感情线索却很清晰明了。

B.第③段详细介绍“我”学到的捡菌子的诀窍,从侧面表现了父亲是个捡菌子的高手。

C.文章的词语、短句间多用顿号,如第②段,既丰富了内容,又使语言生动而有气势。

D.文章以记叙为主,注重细节描写,又有精当的抒情、议论,是一篇典型的哲理散文。

【解析】本文是一篇写景抒情散文,选项中“是一篇典型的哲理散文”表述有误。

D

11.文章从哪些方面写“菌子”?请简要概括。(2分)

捡菌子的技艺→______________→集日上的菌子→_________________

12.结合语境,按要求赏析。(6分)

(1)捡回的菌子,往往细致地用松毛包衬着,搁在箩筐最高处,走时一颤一颤的,显得招摇得意。(赏析加点词语)(3分)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

捡菌子的活动

菌子的烹饪方式

“招摇”原指“炫耀自己”,(1分)这里是贬词褒用,生动地写出菌子被父亲挑着走时的样子,(1分)表达了父亲收获菌子的愉快得意之情。(1分)

(2)守住这个味道,无论走到哪里,走得多远,都不会忘记来时的路,都忘不了远方的家园。(赏析句子)(3分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

人间至味是故乡,(1分)只要守住代表故乡味道的菌子,无论走多远,故乡永远在心中。(1分)作者通过这句话,抒发了对故乡的思念和眷恋之情。(1分)

13.第⑨段主要运用了什么表现手法?其作用是什么?请简要分析。(4分)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14.第④段画线句写“斯人已去”,又写“他不曾离开”,是否矛盾?联系全文,说明理由。(5分)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

主要运用了象征手法,以菌子象征乡恋和平凡的父辈,(2分)表达了对故乡的依恋及对普通劳动人民的赞美,同时点明中心,使文章立意高远,含蓄深刻。(2分)

不矛盾。(1分)“斯人已去”指父亲已经去世,但他对孩子的爱却不曾消逝,表达了作者对父亲的怀念;(2分)以父亲为代表的“平凡的父辈”们始终坚守土地,把自己的一生奉献给了土地,所以又写“他不曾离开”。(2分)

(四)阅读下面的文字,完成15~17题。(12分)

昙花终于怒放

①我爱昙花。

②三年前的春天,朋友亲自给我送来一株昙花苗,种在白瓷壶里,枝叶铁青如剑,精心系上的红丝带随风飘拂。我高兴极了!

③不久,我便依照朋友的嘱咐,把这株昙花移植到花盆里,天天浇水,日日松土,不时除草,但由于阳光不足,长得很慢。我有点心急了,但急有何用?一天一天过去,一年一年到来,一直未见她结蕾开花。这株昙花长势还算正常,从原来的一枝发成三枝,叶子变得厚实起来,三年时间差不多长高三倍。时间久了,心情也淡然了,花开不开任由她去吧。心想,她终是一株昙花在生长着,只要她能延续生命,也就可以了。

④今年中秋佳节将临的前几天,我突然发现最长的那枝已冒出小蕾来,每隔一天就大了许多,如小型的佛手。农历八月十三日,我来到花架边观察,只见嫩绿的花苞低首含羞,微启小口。我预感到,今夜昙花要怒放了。大约在晚上九时,她便开始悄然开放。原先柔软下垂的筒状萼部,徐徐向上翘升,作白天鹅抬头状。随之花瓣缓缓展开,如玉女提裙起舞,清香阵阵,优美绝伦。啊,她就是“月下美人”啊!

⑤过去未见昙花开放,感到非常神秘,想一睹其仙姿芳颜。以前看到的都只是画家笔下的清影和摄影家镜头下的清艳,见不到她的动态美姿,也闻不到她的清香。今夜如愿以偿,真正见到鲜活美丽的昙花怒放,真是欢喜欲狂!

⑥这朵昙花,花冠硕大,高雅洁丽,雍容华贵,香气清新诱人。皓月当空,一家人在花架边,尽情欣赏“月下美人”,乃是今秋最美好的享受。

⑦种昙花三年,不开属自然,开了亦属自然,何必计较时间的迟早?里尔克说:“有何胜利可言,挺立就意味着一切。”此乃真理名言。她一年不开,两年不开,第三年终于怒放了。世上一切美好的事物,只要能坚持,锲而不舍,就能开花结果。

⑧昙花的品性令人感佩:她不急功近利,不争宠于群芳,只求一瞬的辉煌就已满足。昙花的生命力可谓强矣!她随处能够生存,叶可青万年,花可放万年!

⑨我爱昙花。

【链接材料】昙花,常绿灌木,主枝圆筒状,分枝扁平呈叶状,绿色,没有叶片,花大,白色,在分枝边缘上,多在夜间开放,开花的时间极短。可供观赏。原产于墨西哥。

15.下列对文章的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.本文写“我”种昙花、赏昙花,运用了语言和动作描写,表达了对昙花的喜爱之情。

B.散文具有“形散而神不散”的特点,本文以昙花为线索,写昙花生长与开花的过程。

C.文章第⑨段进一步抒发了作者喜爱昙花的感情,首尾呼应,使文章结构严谨。

D.本文运用托物言志的手法,通过写“我”种昙花的经历表达人生哲理。

【解析】A.这篇文章是一篇叙事抒情散文,运用了动作描写和心理描写,没有运用语言描写,故本项表述有误。

A

16.简要分析文章第④段画线句子的表达效果。(3分)

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________

17.文章第⑧段和【链接材料】运用的表达方式有什么不同?请具体分析。(6分)

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

运用了拟人的修辞手法,(1分)生动形象地描写了昙花含苞待放的情态,

(1分)表达了作者对昙花的喜爱之情。(1分)

根据文章第⑧段“昙花的品性令人感佩:她不急功近利,不争宠于群芳,只求一瞬的辉煌就已满足。昙花的生命力可谓强矣!她随处能够生存,叶可青万年,花可放万年”,可知作者运用了议论和抒情的表达方式。(3分)【链接材料】用简明的语言说明了昙花的形态特征、开花时间、产地等,运用的是说明的表达方式。(3分)

(五)阅读下面的材料,完成18~20题。(10分)

材料一:

中华农耕文化是指中华民族在漫长农耕时代创造、形成和传承下来的文化成果和精神财富。珍藏农耕记忆,弘扬传统文化,渐成社会共识。河南省中原农耕文化博物馆就是比较突出的一例。该馆于2012年12月正式开馆。馆舍建筑面积1 500平方米,藏品3 000多件(套)。“接地气、通民情、贯古今、重文化”是该馆的突出特色。开馆以来产生的社会效益和受欢迎的程度远远超出预期。该馆对青少年的教育作用十分突出。

材料二:

(数据来源: 中国青年报社社会调查中心)

材料三:

农耕文化中不可缺少农耕教育传承,中国教育不能抛弃农耕教育,而且必须把农耕教育放在重要的基础教育位置。专家表示,要把农耕教育作为劳动教育课程的一部分,奠定课程地位,把包括农耕学习在内的劳动教育学业成绩纳入学生的成长档案。落实农耕教育的场地也不容忽视。这需要各类学校根据各自情况去联系、建设农耕教育场地。此外,具有农耕经验的劳动者缺乏教育教学经验,而一线教师又缺乏农耕实践。只有培养专业的劳动教育师资队伍,才能不断提高农耕教育的质量。最后,还需要建设一支劳动教育研究与实践探索的队伍。通过吸收专家学者、教师、学生、劳动致富能人等方面的人才来组建队伍,获得理论上有高度、实践上接地气的农耕教育研究成果。

18.下列对材料的理解和分析,不正确的一项是(3分)( )

A.农耕教育对孩子品德养成的影响是多方面的。

B.河南省中原农耕文化博物馆已产生良好的社会效益。

C.开展农耕教育,能让孩子有常识、爱劳动、知勤俭。

D.具有农耕经验的劳动者可担任农耕教育的专业教师。

【解析】D.根据材料三“具有农耕经验的劳动者缺乏教育教学经验,而一线教师又缺乏农耕实践。只有培养专业的劳动教育师资队伍,才能不断提高农耕教育的质量”,可知具有农耕经验的劳动者未必能够成为农耕教育的专业教师。

D

19.晓叶同学根据材料二分析农耕教育的必要性,请帮助她简要梳理。(3分)

中国青年报社调查数据显示:___________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________。可见,开展农耕教育是必要的。

20.如何落实农耕教育?请根据材料三简要概括。(4分)

__________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:超九成的受访者感到身边五谷不分的青少年多,(1分)学校开展农耕教育得到广泛支持,(1分)受访者普遍认为农耕教育对孩子品德的养成具有积极意义。(1分)(言之有理即可)

①奠定农耕教育的课程地位;(1分)②落实农耕教育的场地;(1分)③培养专业的劳动教育师资队伍;(1分)④建设劳动教育研究与实践探索的队伍。(1分)

三、写作(60分)

21.阅读下面的材料,按要求写作。(60分)

居里夫人虽身处简陋棚屋,但醉心科学的岁月,是她一生中的好时光;青年鲁迅只身异域学医,藤野先生与他相处的点滴,是他难忘的好时光;吴均记录了他畅游富春江,忘情于天地大美的好时光……好时光,也许是你的现在,也许是你的回忆,也许是你的憧憬;也许你是好时光的亲历者,也许你是好时光的见证者;也许是一段独特的悠长岁月,也许是一段简单的寻常日子……

请以《好时光》为题,写一篇作文。

要求:要有真情实感;自定立意,自选文体(诗歌除外);不少于600字;不得抄袭、套作;不得出现真实的人名、校名和地名。

略。(参考中考评分标准)

谢谢大家!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读