第一单元作业2内容分析 语文八年级上册(含解析)

文档属性

| 名称 | 第一单元作业2内容分析 语文八年级上册(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 35.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-21 23:04:39 | ||

图片预览

文档简介

第一单元·作业2·内容分析

文本阅读鉴赏

阅读下文,回答问题。

中原我军解放南阳

新华社郑州1948年11月5日电 ①在人民解放军伟大的胜利的攻势下,南阳守敌王凌云于四日下午弃城南逃,我军当即占领南阳。②南阳为古宛县,三国时曹操与张绣曾于此城发生争夺战,后汉光武帝刘秀,曾于此地发起兵,发动反对王莽王朝的战争,创立了后汉王朝。③民间所传二十八宿,即刘秀的二十八个主要干部,多是出生于南阳一带。④在过去一年中,蒋介石极重视南阳,曾于此设立所谓绥靖区,以王凌云为司令官,企图阻遏人民解放军向南发展的道路。⑤上月,白崇禧使用黄维兵团三个军的力量,经营整月,企图打通信阳、南阳间的运输道路,但始终未能达到目的。……

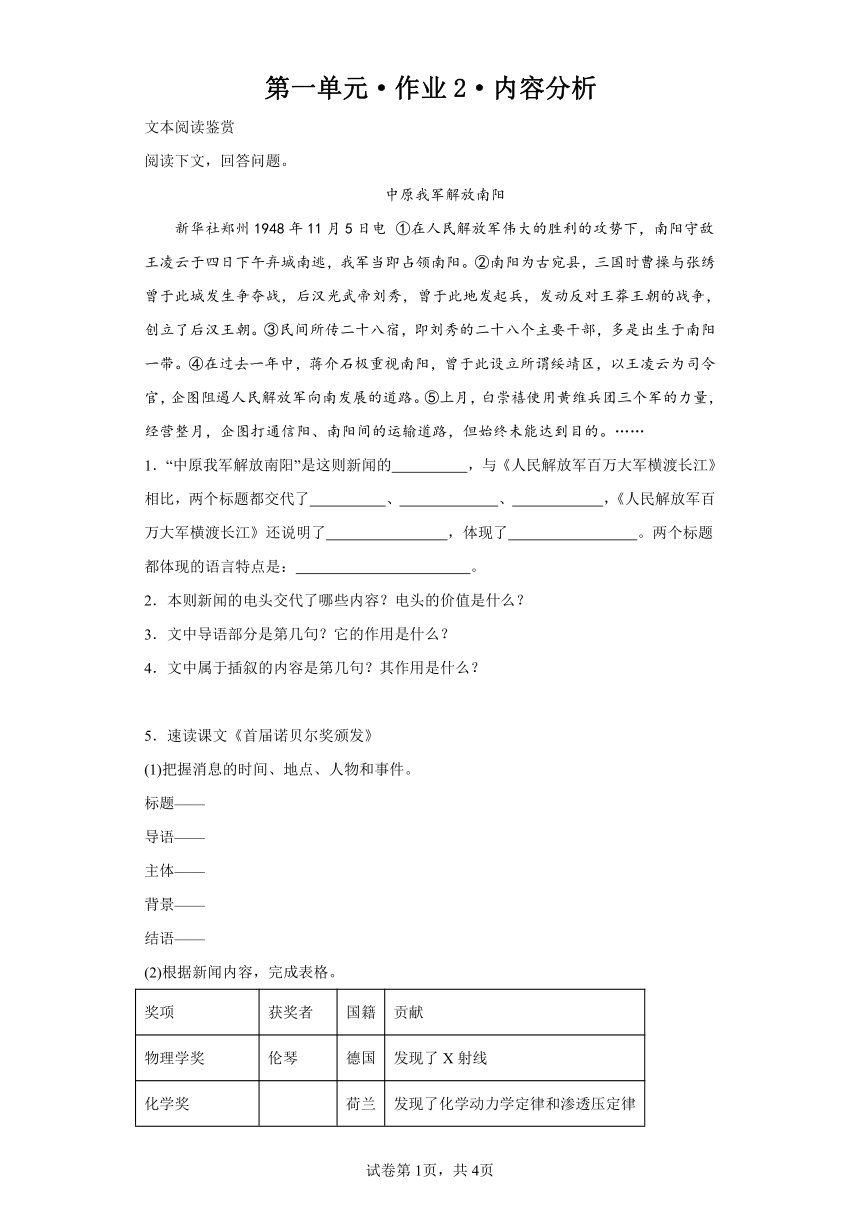

1.“中原我军解放南阳”是这则新闻的 ,与《人民解放军百万大军横渡长江》相比,两个标题都交代了 、 、 ,《人民解放军百万大军横渡长江》还说明了 ,体现了 。两个标题都体现的语言特点是: 。

2.本则新闻的电头交代了哪些内容?电头的价值是什么?

3.文中导语部分是第几句?它的作用是什么?

4.文中属于插叙的内容是第几句?其作用是什么?

5.速读课文《首届诺贝尔奖颁发》

(1)把握消息的时间、地点、人物和事件。

标题——

导语——

主体——

背景——

结语——

(2)根据新闻内容,完成表格。

奖项 获奖者 国籍 贡献

物理学奖 伦琴 德国 发现了X射线

化学奖 荷兰 发现了化学动力学定律和渗透压定律

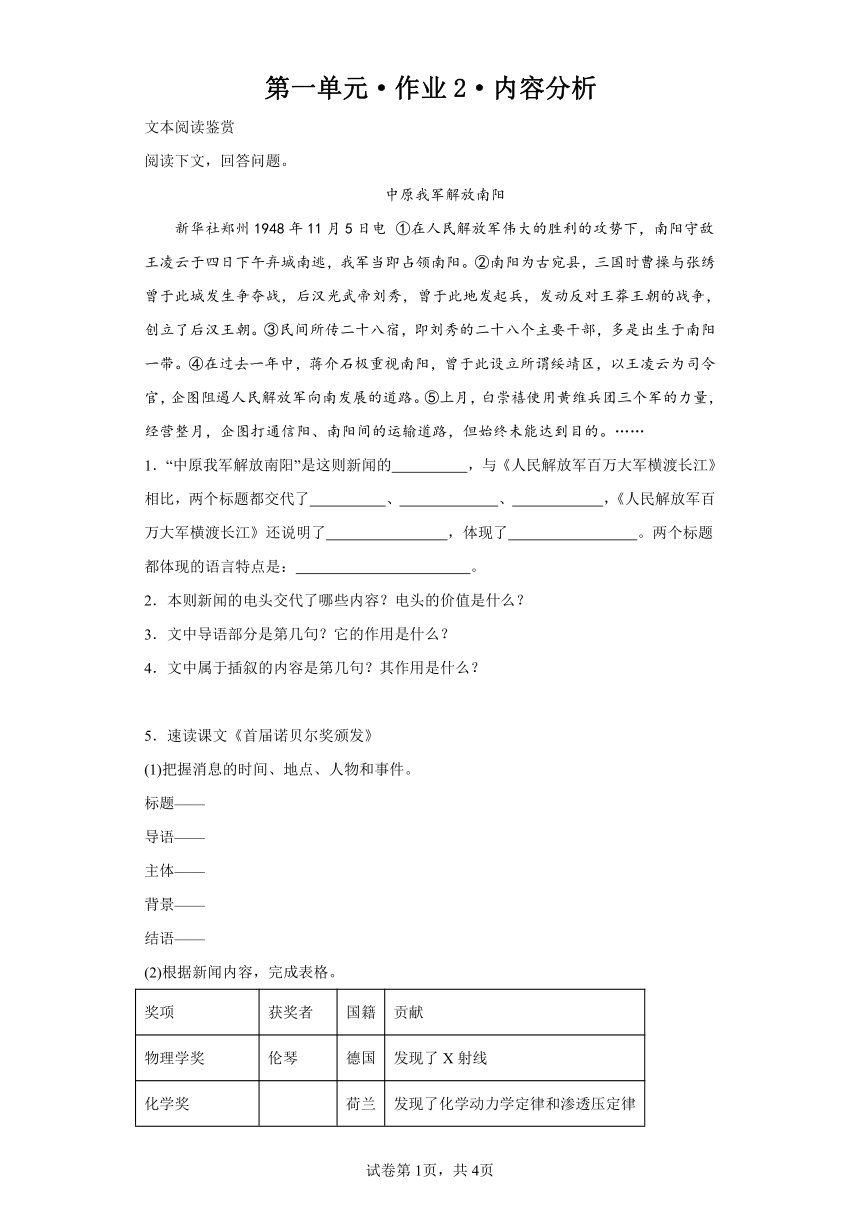

生理学或医学奖 贝林

文学奖 普吕多姆 法国

迪南 瑞士 建立了红十字会

帕西 法国

阅读《“飞天”凌空》一文,完成下面小题。

①她站在10米高台的前沿,沉静自若,风度优雅,白云似在她的头顶飘浮,飞鸟掠过她的身旁。这是达卡多拉游泳场的八千名观众一齐翘首而望、屏息敛声的一刹那。

②轻舒双臂,向上举起,只见吕伟轻轻一蹬,就向空中飞去。一瞬间,她那修长美妙的身体犹如被空气托住了,衬着蓝天白云,酷似敦煌壁画中凌空翔舞的“飞天”。

③紧接着,是向前翻腾一周半,同时伴随着旋风般地空中转体三周,动作疾如流星,又潇洒自如,1.7秒的时间对她似乎特别慷慨,让她从容不迫地展示身体优美的线条,从前伸的手指,一直延续到绷直的足尖。

④还没等观众从眼花缭乱中反应过来,她已经展开身体,像轻盈的、笔直的箭,“哧”地插进碧波之中,几串白色的气泡拥抱了这位自天而降的“仙女”,四面水花则悄然不惊。

⑤“妙!妙极了!”站在我们旁边的一名外国记者跳了起来。这时,整个游泳场都沸腾了。如梦初醒的观众用震耳欲聋的掌声和欢呼声,来向他们喜爱的运动员表达由衷的赞赏。

⑥吕伟精彩的表演,将游泳场的气氛推向了高潮。她的这个动作“5136”,让几位裁判亮出了9.5分的高分。

⑦这位年方十六的中国姑娘,赢得了金牌。

⑧当一个印度观众了解到这个姑娘是中国跳水集训队中最年轻的新秀时,惊讶不已。他说:“了不起,你们中国的人才太多了!”

6.一句文章内容补写下列对联。

上联:忆往昔,邓工鞠躬尽瘁“两弹”扬国威

下联:

7.任选一个角度分析下面句子划线部分的精妙之处。

还没等观众从眼花缭乱中反应过来,她已经展开身体,像轻盈的、笔直的箭,“哧”地插进碧波之中,几串白色的气泡拥抱了这位自天而降的“仙女”,四面水花则悄然不惊。

8.原文在“这位年方十六的中国姑娘,赢得了金牌。”一句后,还有一句:“她的娇小苗条的女伴,十七岁的周继红,已接近的分数赢得了银牌。”选入课文时把这句删掉了,你认为这样好不好?请简述理由。

9.吕伟跳水的整套动作只有1.7秒,作者是如何让读者从容欣赏和品味的?这对你的写作有什么启示?

10.下列对本文理解和分析正确的一项是( )

A.本文是一则新闻评论,侧重评论了中国姑娘夺取冠军的1.7秒在现场所引起的巨大反应。

B.文章开头写“白云似在她的头顶飘浮,飞鸟掠过她的身旁”目的在于渲染赛场热烈气氛,比赛紧张,扣人心弦。

C.“一瞬间,她那修长美妙的身体犹如被空中托住了,衬着蓝天白云,酷似敦煌壁画中凌空翔舞的‘飞天’”与标题呼应。

D.文章一开头只说“她”而不直接说出吕伟的名字,是因为文章用的是第三人称写法有很大的灵活性,以此增强文章的可读性。

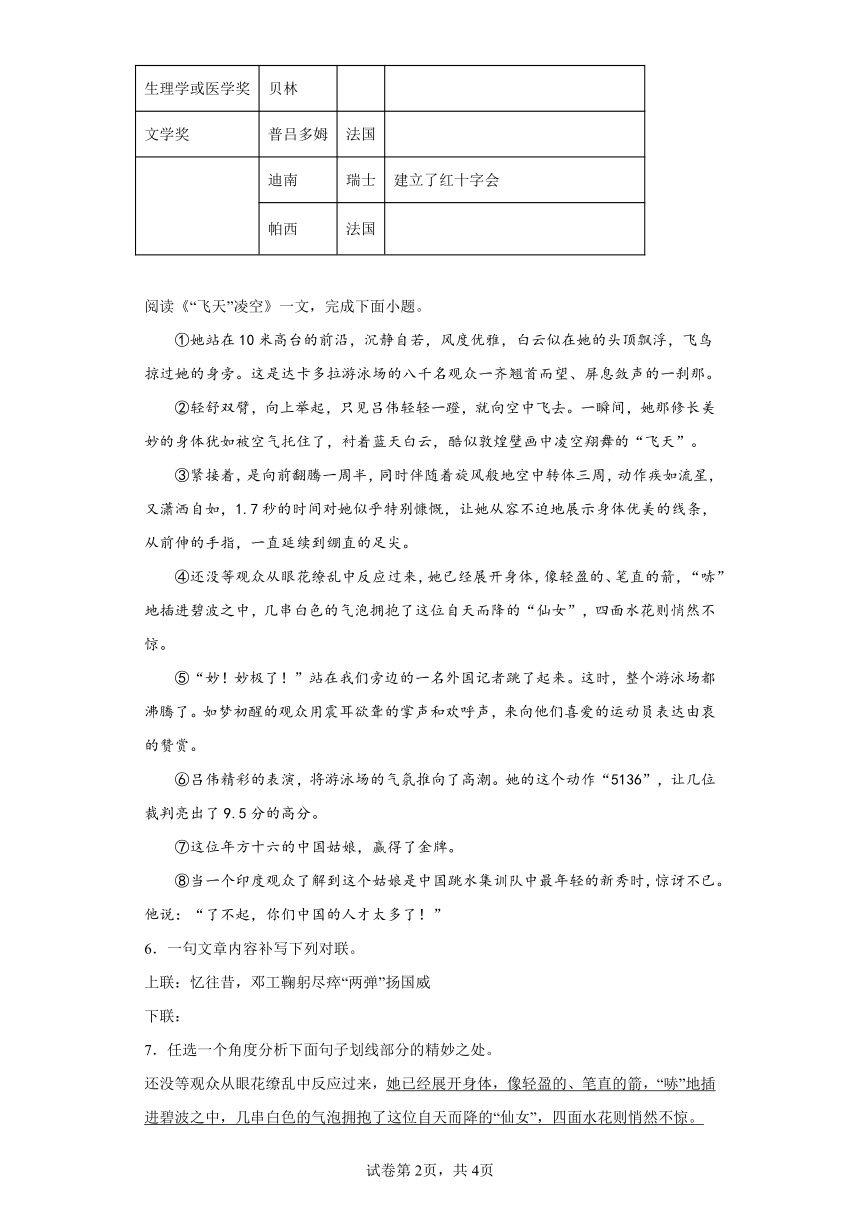

11.阅读下文,回答问题。

①80年,沧海桑田。1937年12月18日,《纽约时报》在一则报道中写道:“大规模抢劫、侵犯妇女、杀害平民……日军将南京变成了一座恐怖之城。”2017年9月,国际和平城市协会宣布,南京成为国际和平城市。国际和平城市协会项目执行会长弗雷德 寇兹指出,南京这座城市是第二次世界大战中饱受战火摧残的一个典型,如今成为国际和平城市后,方便全世界的人们更多地了解中华民族热爱、追求和平的悠久历史。

②从“恐怖之城”到“和平之城”,南京的命运变迁足证和平是何等珍贵。中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平。铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,中国一以贯之的和平誓言,彰显坚定的信念、磅礴的力量。

(1)第①段运用了哪些论证方法?有什么表达作用?

(2)请分析下面句子中加粗词语的表达效果。

从“恐怖之城”到“和平之城”,南京的命运变迁足证和平是何等珍贵。

(3)结合南京城的历史变迁,作者要表达什么观点?

(4)第①段和第②段的顺序能否调换?为什么?

评价量表

设计意图 评价指标水 平 优秀 良好 合格

辨析不同体裁的新闻作品,把握各自的特点,学会阅读新闻的策略 熟悉课文,判断迅速

答案完整,准确

信息提炼精准,有条理

总体评价结果

试卷第2页,共4页

试卷第1页,共4页

参考答案:

1. 示例:标题 人物 地点 事件 数量 气势 准确、简洁 2.示例:电头交代了发电单位(通讯社)、发电时间、地点。电头的价值是表明材料真实、报道及时。 3.示例:第①句,简明扼要地揭示新闻的核心内容。 4.示例:②③句,说明南阳重要的地理位置,是兵家必争之地。

【详解】1.考查对标题的理解和分析。“中原我军解放南阳”是这则新闻的标题。“中原我军解放南阳”与“人民解放军百万大军横渡长江”两个题目中,“中原我军”“人民解放军百万大军”是人物,“南阳”“长江”是地点,“解放南阳”“横渡长江”是事件,故两篇文章的标题都交代了人物、地点、事件;另外“百万大军”还说明了数量,体现了气势。两篇文章的标题都对新闻内容加以概括或评价,语言文字十分准确、简洁。

2.考查对电头的把握。电头是每则新闻正文前依次标明发报通讯社、地点、时间的文字,又叫做“消息头”。文中“新华社”表明新闻稿发报的单位,“郑州”是地点,“1948年11月5日”是时间;电头用来说明新闻的来源时效,,借以传达材料是真实的,报道及时的。

3.考查对导语的把握。新闻的五个部分:标题、导语、主体、背景、结语。新闻导语即消息的开头,它以极其简洁的文字,写出消息中最重要、最精彩的事实。导语一般是新闻的第一句话或者是第一段,导语的作用一般扼要地揭示新闻的要旨,提纲挈领,牵引全文,吸引读者进一步阅读文章。本则新闻的导语是第①句,作用是简要地揭示了新闻的内容,即揭示了主要人物:南阳守敌王凌云;主要事件:四日下午弃城南逃,我军当即占领南阳。

4.考查插叙及其作用。插叙是在叙述中心事件的过程中,插入一些与主要情节有关的内容。文中②句的“三国时曹操与张绣曾于此城发生争夺战”“后汉光武帝刘秀,曾于此地起兵”,③句的“刘秀的二十八个主要干部,多是出生于南阳一带”,是在当前新闻叙述中插入过去的相关历史,补充交代了南阳的地理位置及在历史上的重要地位,由此具体说明了南阳重要的地理位置,是兵家必争之地。

5.(1)标题:首届诺贝尔奖颁发

导语:瑞典国王和挪威诺贝尔基金会今天首次颁发了诺贝尔奖。根据诺贝尔的遗嘱:“诺贝尔奖每年发给那些在过去的一年里,在物理学、化学、生理学或医学、文学及和平事业方面为人类作出最大贡献的人。”

主体:今年的诺贝尔奖的获得者有:德国的伦琴(物理学奖),他发现了X射线;荷兰的范托夫(化学奖),他发现了化学动力学定律和渗透压定律;德国的贝林(生理学或医学奖),他在血清法的研究方面卓有成就;法国的普吕多姆(文学奖),他在诗歌创作方面颇有建树。诺贝尔和平奖的获得者有:瑞士的迪南,他于1864年建立了红十字会;经济学家帕西,他建立了促进国际仲裁的各国议会联盟。

背景:1867年,瑞典化学家诺贝尔发明了黄色炸药,以后又发明了多种炸药,这使他获得了巨额收入。1896年诺贝尔逝世时,这笔巨款用来设立诺贝尔奖金。他留下来的资金每年的利息将支付这5种诺贝尔奖金。诺贝尔基金会是这笔资金的合法拥有者,并管理这笔资金的投资,但与诺贝尔奖的评定无关。诺贝尔的评议权属于瑞典和挪威的诺贝尔奖评委会。

结语:从即日起,根据诺贝尔的遗嘱,诺贝尔奖由4个机构(瑞典3个、挪威1个)颁发,从按诺贝尔遗嘱建立的基金中拨款。授奖仪式每年于12月10日诺贝尔逝世周年纪念日,在瑞典的斯德哥尔摩和挪威的奥斯陆举行。

(2)化学奖获得者是范托夫。

贝林是德国人,他在血清法的研究方面卓有成就。

普吕多姆在诗歌创作方面颇有建树。

迪南和帕西获得了诺贝尔和平奖。

【解析】(1)

考查新闻结果。

本则新闻的标题是“首届诺贝尔奖颁发”。

导语是第一段,简要交代诺贝尔奖颁发者和颁发机构、诺贝尔奖涉及的领域。

主体是第二段,交代了首届诺贝尔奖获得者的情况,包括国籍、姓名、所获奖项和所做贡献。

背景是末段,交代了消息的背景,即诺贝尔奖资金的来源,同时这段还补充说明了资金管理权和评奖权的分离,这样写意在表明诺贝尔奖评选的公正性。

结语是第三段,明确颁奖机构、颁奖时间和颁奖地点。

(2)

考查筛选信息。根据第二段中的“荷兰的范托夫(化学奖),他发现了化学动力学定律和渗透压定律;德国的贝林(生理学或医学奖),他在血清法的研究方面卓有成就;法国的普吕多姆(文学奖),他在诗歌创作方面颇有建树。诺贝尔和平奖的获得者有:瑞士的迪南,他于1864年建立了红十字会;经济学家帕西,他建立了促进国际仲裁的各国议会联盟。”可知,获得化学奖的是荷兰的范托夫。贝林的贡献是血清法的研究。普吕多姆在诗歌创作方面颇有建树。迪南和帕西获得了诺贝尔和平奖。

6.看今朝,吕伟惊天一跳(精彩一跳)夺难(夺冠、夺金、金牌、桂冠)展风采(竞风流显风采,展英姿) 7.角度一:修辞用的好,“像轻盈的箭”用比喻手法写吕伟身体笔直,动作规范:“白色的气泡拥抱了……”用拟人的手法写出了吕伟跳的精彩:角度二:拟声词用的好,“哧”呼应“箭”,生动地写出了运动分入水的精彩表现。角度三:侧面描写用的好,“四面水花悄然不惊”侧面写水花来表现其跳的精彩。 8.示例一,不好,这样就不能照应后文印度观众的话,体现不出我国体育人才之多。

示例二:好,因为本文是报道运动员吕伟夺冠的新闻特写,另一位运动员获奖与报道主题无关。 9.(1)作者的巧她之处在于把跳水的瞬间动作进行了画面的分解“起跳”“腾空”“入水”三个步骤,逐一描写,像镜头一样。所以能让读者从容欣赏品味。

(2)要善于观察,抓住人物(事件)特点来写:要在写作过程中调动人的视觉、听觉等不同感官,要发挥象善用修辞给读者一种身临其境的感觉…… 10.C

【解析】6.本题考查对联的填写。

根据题干要求“一句文章内容补写”可知,此对联主要内容契合即可。

根据第①③⑥⑦段“轻舒双臂,向上举起,只见吕伟轻轻一蹬,就向空中飞去”“紧接着,是向前翻腾一周半,同时伴随着旋风般地空中转体三周,动作疾如流星,又潇洒自如,1.7秒的时间对她似乎特别慷慨”“吕伟精彩的表演,将游泳场的气氛推向了高潮。她的这个动作“5136”,让几位裁判亮出了9.5分的高分”“这位年方十六的中国姑娘,赢得了金牌”可知本文主要讲了中国跳水姑娘吕伟精彩的跳水瞬间惊艳裁判,夺得金牌;

上联中“忆”为动词,下联此处可为“看”;上联中“往昔”表时间,侧重过去,下联此处可为“今朝”,表时间,侧重现在;上联中“邓工”为人名,下联此处可为“吕伟”;上联中“鞠躬尽瘁”是对人物工作精神态度的表达,下联此处可为“惊天一跳”来表现吕伟跳水的精彩;上联中“两弹”是邓工的成就,下联此处可为“夺金”来表现吕伟跳水的的成果;上联中“扬国威”是“两弹”的意义,下联此处可为“展风采”,表现吕伟跳水的风姿。

7.本题考查语句赏析。

在赏析语句时可从修辞手法,用词,句式,表达方式,表现手法等方面进行赏析。

修辞手法:“她已经展开身体,像轻盈的、笔直的箭”中,将“吕伟跳水时伸展之姿”比作“轻盈的、笔直的箭”运用了比喻的修辞手法,生动形象的表现了吕伟跳水时身体笔直,动作标准的特点;“‘哧’地插进碧波之中,几串白色的气泡拥抱了这位自天而降的‘仙女’”将吴伟跳入水中的水泡赋予人的情态,运用了拟人的修辞手法,生动形象的表现了吴伟跳入水中的水花小,只有几串气泡而已,表现吴伟跳水技艺高超;

用词角度:“哧”为拟声词,形容箭入水的声音,承接语句中“她已经展开身体,像轻盈的、笔直的箭”一句,“哧”表现速度快,声音小,表现吴伟入水姿态美,技术高;

描写角度:“四面水花则悄然不惊”表现吴伟跳入水中并每层有激起太多的水花,运用侧面描写,表现吴伟跳水技艺高超,跳水之精彩;

启示:我们在作文创作过程中,应该注意修辞手法的运用,表现生动形象的场面,注意运用听觉视觉等多种感官描写场面,再现其美好。

8.本题考查语句作用。

围绕该句的内容与上下文、主题的联系表述理由即可。

示例:不好;“她的娇小苗条的女伴,十七岁的周继红,已接近的分数赢得了银牌”表现的是我国另一位跳水选手的成绩,此句与下文(第⑧段)“了不起,你们中国的人才太多了”一句相照应,表现我国体育人才之多,技艺之高,所以删去这一句不好。

示例:好;文章主要围绕吴伟跳水之精彩展开,表现其跳水技艺高超,是针对报道运动员吕伟夺冠的新闻特写,而与“周继红”无关,与本文主题无关,添加此句略显多余。

9.本题考查写作特点。

根据第②③④段“轻舒双臂,向上举起,只见吕伟轻轻一蹬,就向空中飞去”“紧接着,是向前翻腾一周半,同时伴随着旋风般地空中转体三周”“她已经展开身体,像轻盈的、笔直的箭,‘哧’地插进碧波之中,几串白色的气泡拥抱了这位自天而降的‘仙女’,四面水花则悄然不惊”可知,作者将我国跳水运动员吴伟的跳水过程,分为三段、三层——起跳、腾空、入水,将跳水动作拆解,聚集跳水运动员某一刻的姿态,抓住细节,抓住了人物特点,属于特写镜头,符合新闻特写的创作;从第④段“她已经展开身体,像轻盈的、笔直的箭,‘哧’地插进碧波之中,几串白色的气泡拥抱了这位自天而降的‘仙女’”此句,从听觉、视觉角度对吴伟入水的姿态进行了细致描绘,运用了比喻、拟人的修辞手法,生动形象的表现了吴伟跳水动作优雅、标准;从第④⑤段“四面水花则悄然不惊”“站在我们旁边的一名外国记者跳了起来”等语句可知,作者表现吴伟入水时水面的平静,外国记者观看跳水后的动作等,通过侧面描写展现我国运动员吴伟的跳水技艺高招,表现文章主题。

10.本题考查文章内容理解。

A.本文是新闻特写,主要是对我国运动员吴伟跳水过程的细致描绘,侧重表现中国姑娘跳水时“飞天”凌空姿态;本项表述有误;

B.文章开头写“白云似在她的头顶飘浮,飞鸟掠过她的身旁”烘托了安静和谐的氛围,表现了我国运动员跳水前镇定自若、胸有成竹。本项表述有误;

D.文章一开头只说“她”而不直接说出吕伟的名字,是为了给读者留下悬念,产生阅读兴趣,“她”站得很高,下面的人看不清楚她是谁,外国观众叫不出“她”的名字;本项表述有误;

故选C。

11.(1)举例论证和对比论证,充分有力地强调、突出了中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平的观点。

(2)“何等”用感叹语气强调和赞叹程度深,不寻常,强调了和平的珍贵,更加突出了中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平的观点。

(3)中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平。

(4)第②段是第①段的总结和延伸,它们之间是递进的关系,如果调换了,则不符合逻辑,故不能调换。

【解析】(1)

考查论证方法。

由“《纽约时报》在一则报道中写道:‘大规模抢劫、侵犯妇女、杀害平民……日军将南京变成了一座恐怖之城。’”可知,首段中列举了《纽约时报》的报道和南京成为国际和平城市的事例,这是举例论证。

再由“南京这座城市是第二次世界大战中饱受战火摧残的一个典型,如今成为国际和平城市后,方便全世界的人们更多地了解中华民族热爱、追求和平的悠久历史”可知,南京在第二次世界大战中饱受战火摧残,现在成为了国际和平城市,古今对比,这是对比论证。

联系末段中的“中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平”可知,此处举例和对比,是为了突出有力地证明“中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平”的观点。

(2)

考查赏析词语。

“何等”的意思是用感叹的语气表示不同寻常。在句中“何等”强调了和平珍贵的程度。联系末段中的“中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平”可知,“何等”更加突出了中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平的观点。

(3)

考查筛选信息。

根据末段中的“南京的命运变迁足证和平是何等珍贵。中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平”可知,结合南京城的历史变迁,作者要表达的观点是:中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平。

(4)

考查语段顺序。

第一段陈述事实,八十年前,南京是一座恐怖之城,八十年后的今天,南京成为了国际和平城市。第二段总结论述,阐释了南京从恐怖之城成为和平之城的原因,得出作者观点。这两段之间的关系是递进的,如果调换,不符合人们认识事物的一般规律,所以不能调换。

答案第6页,共6页

答案第5页,共6页

文本阅读鉴赏

阅读下文,回答问题。

中原我军解放南阳

新华社郑州1948年11月5日电 ①在人民解放军伟大的胜利的攻势下,南阳守敌王凌云于四日下午弃城南逃,我军当即占领南阳。②南阳为古宛县,三国时曹操与张绣曾于此城发生争夺战,后汉光武帝刘秀,曾于此地发起兵,发动反对王莽王朝的战争,创立了后汉王朝。③民间所传二十八宿,即刘秀的二十八个主要干部,多是出生于南阳一带。④在过去一年中,蒋介石极重视南阳,曾于此设立所谓绥靖区,以王凌云为司令官,企图阻遏人民解放军向南发展的道路。⑤上月,白崇禧使用黄维兵团三个军的力量,经营整月,企图打通信阳、南阳间的运输道路,但始终未能达到目的。……

1.“中原我军解放南阳”是这则新闻的 ,与《人民解放军百万大军横渡长江》相比,两个标题都交代了 、 、 ,《人民解放军百万大军横渡长江》还说明了 ,体现了 。两个标题都体现的语言特点是: 。

2.本则新闻的电头交代了哪些内容?电头的价值是什么?

3.文中导语部分是第几句?它的作用是什么?

4.文中属于插叙的内容是第几句?其作用是什么?

5.速读课文《首届诺贝尔奖颁发》

(1)把握消息的时间、地点、人物和事件。

标题——

导语——

主体——

背景——

结语——

(2)根据新闻内容,完成表格。

奖项 获奖者 国籍 贡献

物理学奖 伦琴 德国 发现了X射线

化学奖 荷兰 发现了化学动力学定律和渗透压定律

生理学或医学奖 贝林

文学奖 普吕多姆 法国

迪南 瑞士 建立了红十字会

帕西 法国

阅读《“飞天”凌空》一文,完成下面小题。

①她站在10米高台的前沿,沉静自若,风度优雅,白云似在她的头顶飘浮,飞鸟掠过她的身旁。这是达卡多拉游泳场的八千名观众一齐翘首而望、屏息敛声的一刹那。

②轻舒双臂,向上举起,只见吕伟轻轻一蹬,就向空中飞去。一瞬间,她那修长美妙的身体犹如被空气托住了,衬着蓝天白云,酷似敦煌壁画中凌空翔舞的“飞天”。

③紧接着,是向前翻腾一周半,同时伴随着旋风般地空中转体三周,动作疾如流星,又潇洒自如,1.7秒的时间对她似乎特别慷慨,让她从容不迫地展示身体优美的线条,从前伸的手指,一直延续到绷直的足尖。

④还没等观众从眼花缭乱中反应过来,她已经展开身体,像轻盈的、笔直的箭,“哧”地插进碧波之中,几串白色的气泡拥抱了这位自天而降的“仙女”,四面水花则悄然不惊。

⑤“妙!妙极了!”站在我们旁边的一名外国记者跳了起来。这时,整个游泳场都沸腾了。如梦初醒的观众用震耳欲聋的掌声和欢呼声,来向他们喜爱的运动员表达由衷的赞赏。

⑥吕伟精彩的表演,将游泳场的气氛推向了高潮。她的这个动作“5136”,让几位裁判亮出了9.5分的高分。

⑦这位年方十六的中国姑娘,赢得了金牌。

⑧当一个印度观众了解到这个姑娘是中国跳水集训队中最年轻的新秀时,惊讶不已。他说:“了不起,你们中国的人才太多了!”

6.一句文章内容补写下列对联。

上联:忆往昔,邓工鞠躬尽瘁“两弹”扬国威

下联:

7.任选一个角度分析下面句子划线部分的精妙之处。

还没等观众从眼花缭乱中反应过来,她已经展开身体,像轻盈的、笔直的箭,“哧”地插进碧波之中,几串白色的气泡拥抱了这位自天而降的“仙女”,四面水花则悄然不惊。

8.原文在“这位年方十六的中国姑娘,赢得了金牌。”一句后,还有一句:“她的娇小苗条的女伴,十七岁的周继红,已接近的分数赢得了银牌。”选入课文时把这句删掉了,你认为这样好不好?请简述理由。

9.吕伟跳水的整套动作只有1.7秒,作者是如何让读者从容欣赏和品味的?这对你的写作有什么启示?

10.下列对本文理解和分析正确的一项是( )

A.本文是一则新闻评论,侧重评论了中国姑娘夺取冠军的1.7秒在现场所引起的巨大反应。

B.文章开头写“白云似在她的头顶飘浮,飞鸟掠过她的身旁”目的在于渲染赛场热烈气氛,比赛紧张,扣人心弦。

C.“一瞬间,她那修长美妙的身体犹如被空中托住了,衬着蓝天白云,酷似敦煌壁画中凌空翔舞的‘飞天’”与标题呼应。

D.文章一开头只说“她”而不直接说出吕伟的名字,是因为文章用的是第三人称写法有很大的灵活性,以此增强文章的可读性。

11.阅读下文,回答问题。

①80年,沧海桑田。1937年12月18日,《纽约时报》在一则报道中写道:“大规模抢劫、侵犯妇女、杀害平民……日军将南京变成了一座恐怖之城。”2017年9月,国际和平城市协会宣布,南京成为国际和平城市。国际和平城市协会项目执行会长弗雷德 寇兹指出,南京这座城市是第二次世界大战中饱受战火摧残的一个典型,如今成为国际和平城市后,方便全世界的人们更多地了解中华民族热爱、追求和平的悠久历史。

②从“恐怖之城”到“和平之城”,南京的命运变迁足证和平是何等珍贵。中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平。铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来,中国一以贯之的和平誓言,彰显坚定的信念、磅礴的力量。

(1)第①段运用了哪些论证方法?有什么表达作用?

(2)请分析下面句子中加粗词语的表达效果。

从“恐怖之城”到“和平之城”,南京的命运变迁足证和平是何等珍贵。

(3)结合南京城的历史变迁,作者要表达什么观点?

(4)第①段和第②段的顺序能否调换?为什么?

评价量表

设计意图 评价指标水 平 优秀 良好 合格

辨析不同体裁的新闻作品,把握各自的特点,学会阅读新闻的策略 熟悉课文,判断迅速

答案完整,准确

信息提炼精准,有条理

总体评价结果

试卷第2页,共4页

试卷第1页,共4页

参考答案:

1. 示例:标题 人物 地点 事件 数量 气势 准确、简洁 2.示例:电头交代了发电单位(通讯社)、发电时间、地点。电头的价值是表明材料真实、报道及时。 3.示例:第①句,简明扼要地揭示新闻的核心内容。 4.示例:②③句,说明南阳重要的地理位置,是兵家必争之地。

【详解】1.考查对标题的理解和分析。“中原我军解放南阳”是这则新闻的标题。“中原我军解放南阳”与“人民解放军百万大军横渡长江”两个题目中,“中原我军”“人民解放军百万大军”是人物,“南阳”“长江”是地点,“解放南阳”“横渡长江”是事件,故两篇文章的标题都交代了人物、地点、事件;另外“百万大军”还说明了数量,体现了气势。两篇文章的标题都对新闻内容加以概括或评价,语言文字十分准确、简洁。

2.考查对电头的把握。电头是每则新闻正文前依次标明发报通讯社、地点、时间的文字,又叫做“消息头”。文中“新华社”表明新闻稿发报的单位,“郑州”是地点,“1948年11月5日”是时间;电头用来说明新闻的来源时效,,借以传达材料是真实的,报道及时的。

3.考查对导语的把握。新闻的五个部分:标题、导语、主体、背景、结语。新闻导语即消息的开头,它以极其简洁的文字,写出消息中最重要、最精彩的事实。导语一般是新闻的第一句话或者是第一段,导语的作用一般扼要地揭示新闻的要旨,提纲挈领,牵引全文,吸引读者进一步阅读文章。本则新闻的导语是第①句,作用是简要地揭示了新闻的内容,即揭示了主要人物:南阳守敌王凌云;主要事件:四日下午弃城南逃,我军当即占领南阳。

4.考查插叙及其作用。插叙是在叙述中心事件的过程中,插入一些与主要情节有关的内容。文中②句的“三国时曹操与张绣曾于此城发生争夺战”“后汉光武帝刘秀,曾于此地起兵”,③句的“刘秀的二十八个主要干部,多是出生于南阳一带”,是在当前新闻叙述中插入过去的相关历史,补充交代了南阳的地理位置及在历史上的重要地位,由此具体说明了南阳重要的地理位置,是兵家必争之地。

5.(1)标题:首届诺贝尔奖颁发

导语:瑞典国王和挪威诺贝尔基金会今天首次颁发了诺贝尔奖。根据诺贝尔的遗嘱:“诺贝尔奖每年发给那些在过去的一年里,在物理学、化学、生理学或医学、文学及和平事业方面为人类作出最大贡献的人。”

主体:今年的诺贝尔奖的获得者有:德国的伦琴(物理学奖),他发现了X射线;荷兰的范托夫(化学奖),他发现了化学动力学定律和渗透压定律;德国的贝林(生理学或医学奖),他在血清法的研究方面卓有成就;法国的普吕多姆(文学奖),他在诗歌创作方面颇有建树。诺贝尔和平奖的获得者有:瑞士的迪南,他于1864年建立了红十字会;经济学家帕西,他建立了促进国际仲裁的各国议会联盟。

背景:1867年,瑞典化学家诺贝尔发明了黄色炸药,以后又发明了多种炸药,这使他获得了巨额收入。1896年诺贝尔逝世时,这笔巨款用来设立诺贝尔奖金。他留下来的资金每年的利息将支付这5种诺贝尔奖金。诺贝尔基金会是这笔资金的合法拥有者,并管理这笔资金的投资,但与诺贝尔奖的评定无关。诺贝尔的评议权属于瑞典和挪威的诺贝尔奖评委会。

结语:从即日起,根据诺贝尔的遗嘱,诺贝尔奖由4个机构(瑞典3个、挪威1个)颁发,从按诺贝尔遗嘱建立的基金中拨款。授奖仪式每年于12月10日诺贝尔逝世周年纪念日,在瑞典的斯德哥尔摩和挪威的奥斯陆举行。

(2)化学奖获得者是范托夫。

贝林是德国人,他在血清法的研究方面卓有成就。

普吕多姆在诗歌创作方面颇有建树。

迪南和帕西获得了诺贝尔和平奖。

【解析】(1)

考查新闻结果。

本则新闻的标题是“首届诺贝尔奖颁发”。

导语是第一段,简要交代诺贝尔奖颁发者和颁发机构、诺贝尔奖涉及的领域。

主体是第二段,交代了首届诺贝尔奖获得者的情况,包括国籍、姓名、所获奖项和所做贡献。

背景是末段,交代了消息的背景,即诺贝尔奖资金的来源,同时这段还补充说明了资金管理权和评奖权的分离,这样写意在表明诺贝尔奖评选的公正性。

结语是第三段,明确颁奖机构、颁奖时间和颁奖地点。

(2)

考查筛选信息。根据第二段中的“荷兰的范托夫(化学奖),他发现了化学动力学定律和渗透压定律;德国的贝林(生理学或医学奖),他在血清法的研究方面卓有成就;法国的普吕多姆(文学奖),他在诗歌创作方面颇有建树。诺贝尔和平奖的获得者有:瑞士的迪南,他于1864年建立了红十字会;经济学家帕西,他建立了促进国际仲裁的各国议会联盟。”可知,获得化学奖的是荷兰的范托夫。贝林的贡献是血清法的研究。普吕多姆在诗歌创作方面颇有建树。迪南和帕西获得了诺贝尔和平奖。

6.看今朝,吕伟惊天一跳(精彩一跳)夺难(夺冠、夺金、金牌、桂冠)展风采(竞风流显风采,展英姿) 7.角度一:修辞用的好,“像轻盈的箭”用比喻手法写吕伟身体笔直,动作规范:“白色的气泡拥抱了……”用拟人的手法写出了吕伟跳的精彩:角度二:拟声词用的好,“哧”呼应“箭”,生动地写出了运动分入水的精彩表现。角度三:侧面描写用的好,“四面水花悄然不惊”侧面写水花来表现其跳的精彩。 8.示例一,不好,这样就不能照应后文印度观众的话,体现不出我国体育人才之多。

示例二:好,因为本文是报道运动员吕伟夺冠的新闻特写,另一位运动员获奖与报道主题无关。 9.(1)作者的巧她之处在于把跳水的瞬间动作进行了画面的分解“起跳”“腾空”“入水”三个步骤,逐一描写,像镜头一样。所以能让读者从容欣赏品味。

(2)要善于观察,抓住人物(事件)特点来写:要在写作过程中调动人的视觉、听觉等不同感官,要发挥象善用修辞给读者一种身临其境的感觉…… 10.C

【解析】6.本题考查对联的填写。

根据题干要求“一句文章内容补写”可知,此对联主要内容契合即可。

根据第①③⑥⑦段“轻舒双臂,向上举起,只见吕伟轻轻一蹬,就向空中飞去”“紧接着,是向前翻腾一周半,同时伴随着旋风般地空中转体三周,动作疾如流星,又潇洒自如,1.7秒的时间对她似乎特别慷慨”“吕伟精彩的表演,将游泳场的气氛推向了高潮。她的这个动作“5136”,让几位裁判亮出了9.5分的高分”“这位年方十六的中国姑娘,赢得了金牌”可知本文主要讲了中国跳水姑娘吕伟精彩的跳水瞬间惊艳裁判,夺得金牌;

上联中“忆”为动词,下联此处可为“看”;上联中“往昔”表时间,侧重过去,下联此处可为“今朝”,表时间,侧重现在;上联中“邓工”为人名,下联此处可为“吕伟”;上联中“鞠躬尽瘁”是对人物工作精神态度的表达,下联此处可为“惊天一跳”来表现吕伟跳水的精彩;上联中“两弹”是邓工的成就,下联此处可为“夺金”来表现吕伟跳水的的成果;上联中“扬国威”是“两弹”的意义,下联此处可为“展风采”,表现吕伟跳水的风姿。

7.本题考查语句赏析。

在赏析语句时可从修辞手法,用词,句式,表达方式,表现手法等方面进行赏析。

修辞手法:“她已经展开身体,像轻盈的、笔直的箭”中,将“吕伟跳水时伸展之姿”比作“轻盈的、笔直的箭”运用了比喻的修辞手法,生动形象的表现了吕伟跳水时身体笔直,动作标准的特点;“‘哧’地插进碧波之中,几串白色的气泡拥抱了这位自天而降的‘仙女’”将吴伟跳入水中的水泡赋予人的情态,运用了拟人的修辞手法,生动形象的表现了吴伟跳入水中的水花小,只有几串气泡而已,表现吴伟跳水技艺高超;

用词角度:“哧”为拟声词,形容箭入水的声音,承接语句中“她已经展开身体,像轻盈的、笔直的箭”一句,“哧”表现速度快,声音小,表现吴伟入水姿态美,技术高;

描写角度:“四面水花则悄然不惊”表现吴伟跳入水中并每层有激起太多的水花,运用侧面描写,表现吴伟跳水技艺高超,跳水之精彩;

启示:我们在作文创作过程中,应该注意修辞手法的运用,表现生动形象的场面,注意运用听觉视觉等多种感官描写场面,再现其美好。

8.本题考查语句作用。

围绕该句的内容与上下文、主题的联系表述理由即可。

示例:不好;“她的娇小苗条的女伴,十七岁的周继红,已接近的分数赢得了银牌”表现的是我国另一位跳水选手的成绩,此句与下文(第⑧段)“了不起,你们中国的人才太多了”一句相照应,表现我国体育人才之多,技艺之高,所以删去这一句不好。

示例:好;文章主要围绕吴伟跳水之精彩展开,表现其跳水技艺高超,是针对报道运动员吕伟夺冠的新闻特写,而与“周继红”无关,与本文主题无关,添加此句略显多余。

9.本题考查写作特点。

根据第②③④段“轻舒双臂,向上举起,只见吕伟轻轻一蹬,就向空中飞去”“紧接着,是向前翻腾一周半,同时伴随着旋风般地空中转体三周”“她已经展开身体,像轻盈的、笔直的箭,‘哧’地插进碧波之中,几串白色的气泡拥抱了这位自天而降的‘仙女’,四面水花则悄然不惊”可知,作者将我国跳水运动员吴伟的跳水过程,分为三段、三层——起跳、腾空、入水,将跳水动作拆解,聚集跳水运动员某一刻的姿态,抓住细节,抓住了人物特点,属于特写镜头,符合新闻特写的创作;从第④段“她已经展开身体,像轻盈的、笔直的箭,‘哧’地插进碧波之中,几串白色的气泡拥抱了这位自天而降的‘仙女’”此句,从听觉、视觉角度对吴伟入水的姿态进行了细致描绘,运用了比喻、拟人的修辞手法,生动形象的表现了吴伟跳水动作优雅、标准;从第④⑤段“四面水花则悄然不惊”“站在我们旁边的一名外国记者跳了起来”等语句可知,作者表现吴伟入水时水面的平静,外国记者观看跳水后的动作等,通过侧面描写展现我国运动员吴伟的跳水技艺高招,表现文章主题。

10.本题考查文章内容理解。

A.本文是新闻特写,主要是对我国运动员吴伟跳水过程的细致描绘,侧重表现中国姑娘跳水时“飞天”凌空姿态;本项表述有误;

B.文章开头写“白云似在她的头顶飘浮,飞鸟掠过她的身旁”烘托了安静和谐的氛围,表现了我国运动员跳水前镇定自若、胸有成竹。本项表述有误;

D.文章一开头只说“她”而不直接说出吕伟的名字,是为了给读者留下悬念,产生阅读兴趣,“她”站得很高,下面的人看不清楚她是谁,外国观众叫不出“她”的名字;本项表述有误;

故选C。

11.(1)举例论证和对比论证,充分有力地强调、突出了中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平的观点。

(2)“何等”用感叹语气强调和赞叹程度深,不寻常,强调了和平的珍贵,更加突出了中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平的观点。

(3)中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平。

(4)第②段是第①段的总结和延伸,它们之间是递进的关系,如果调换了,则不符合逻辑,故不能调换。

【解析】(1)

考查论证方法。

由“《纽约时报》在一则报道中写道:‘大规模抢劫、侵犯妇女、杀害平民……日军将南京变成了一座恐怖之城。’”可知,首段中列举了《纽约时报》的报道和南京成为国际和平城市的事例,这是举例论证。

再由“南京这座城市是第二次世界大战中饱受战火摧残的一个典型,如今成为国际和平城市后,方便全世界的人们更多地了解中华民族热爱、追求和平的悠久历史”可知,南京在第二次世界大战中饱受战火摧残,现在成为了国际和平城市,古今对比,这是对比论证。

联系末段中的“中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平”可知,此处举例和对比,是为了突出有力地证明“中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平”的观点。

(2)

考查赏析词语。

“何等”的意思是用感叹的语气表示不同寻常。在句中“何等”强调了和平珍贵的程度。联系末段中的“中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平”可知,“何等”更加突出了中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平的观点。

(3)

考查筛选信息。

根据末段中的“南京的命运变迁足证和平是何等珍贵。中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平”可知,结合南京城的历史变迁,作者要表达的观点是:中国早已成为具有保卫人民和平生活坚强能力的伟大国家,矢志捍卫世界和平。

(4)

考查语段顺序。

第一段陈述事实,八十年前,南京是一座恐怖之城,八十年后的今天,南京成为了国际和平城市。第二段总结论述,阐释了南京从恐怖之城成为和平之城的原因,得出作者观点。这两段之间的关系是递进的,如果调换,不符合人们认识事物的一般规律,所以不能调换。

答案第6页,共6页

答案第5页,共6页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读