第四单元单元检测 语文八年级上册(含解析)

文档属性

| 名称 | 第四单元单元检测 语文八年级上册(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 122.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-21 23:12:56 | ||

图片预览

文档简介

第四单元·单元检测

(时间:90分钟)

一、积累与运用(共22分)

1.默写古诗文中的名句名篇。

(1)请在下列横线上填写出古诗文名句。(任选其中6句,不得多选)

①柴门何萧条, 。(曹植《梁甫行》)

② ,一览众山小。(杜甫《望岳》)

③ ,猎马带禽归。(王绩《野望》)

④晴川历历汉阳树, 。(崔颢《黄鹤楼》)

⑤ ,长河落日圆。(王维《使至塞上》)

⑥ ,不以疾也。(郦道元《三峡》)

⑦烟笼寒水月笼沙, 。(杜牧《泊秦淮》)

⑧ ,谁家新燕啄春泥。(白居易《钱塘湖春行》)

(2)默写李白《渡荆门送别》的后四句。

, 。

, 。

2.①冬日离去,暖春中一觉醒来,你会( )发现大自然已开始分配工作了【 】②小草,就交给细密的春雨去染绿吧;繁花,就交给殷勤的蜜蜂去细数吧;群星,就交给淘气的萤火虫去点亮吧; , 。

(1)填入第①处括号里的词语,恰当的一项是:( )

A、竟然 B、突然 C、虽然 D、果然

(2)请第①句的【 】内填上正确的标点。【 】

(3)“繁花,就交给殷勤的蜜蜂去细数吧”这句话有语病,请改正。 。

(4)请在第②句横线处续写一句话,使之与前面的句式句意相同。 。

综合性学习。

3.综合性学习。阅读下面材料,完成下列各题。

当前,互联网已成为学生获取信息和知识的媒介。为了培养学生良好的上网习惯,某学校举办了“健康上网”的宣传活动。在宣传活动中,请你完成下面的任务。

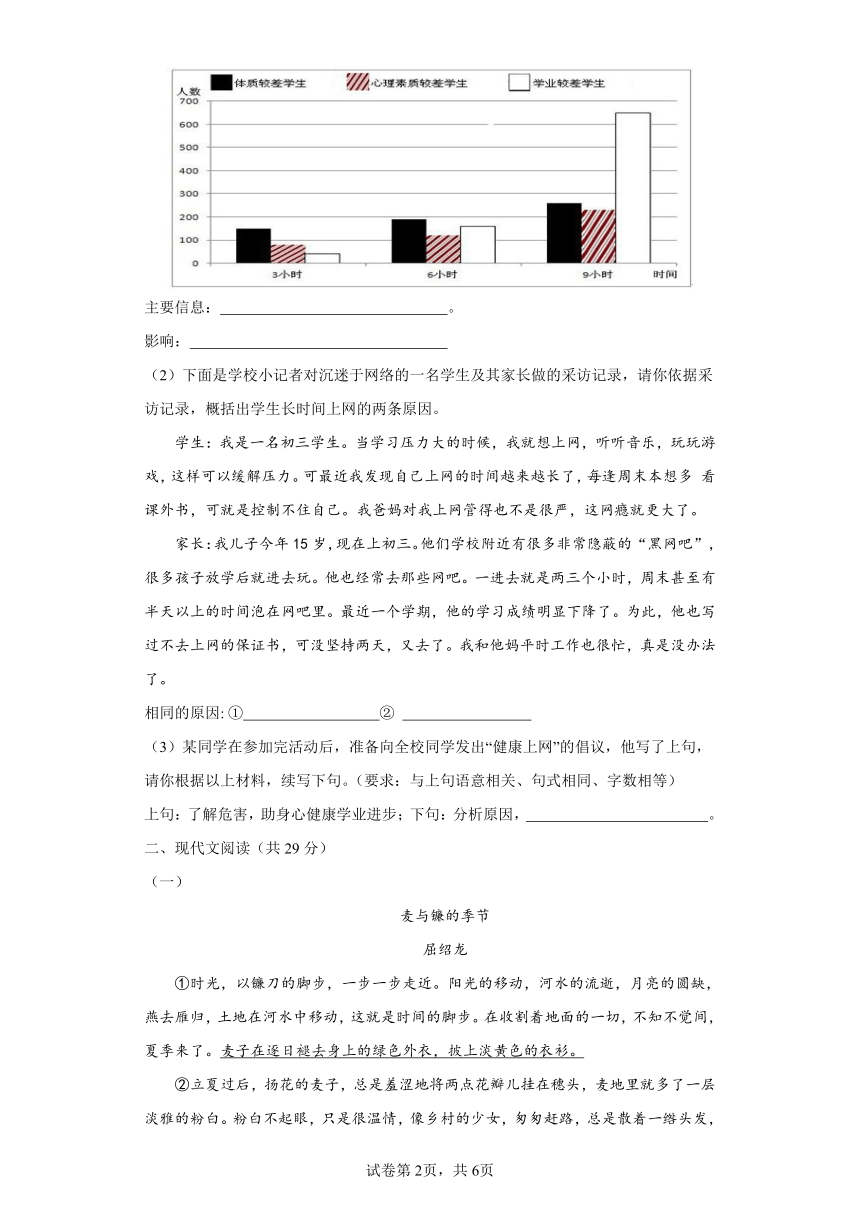

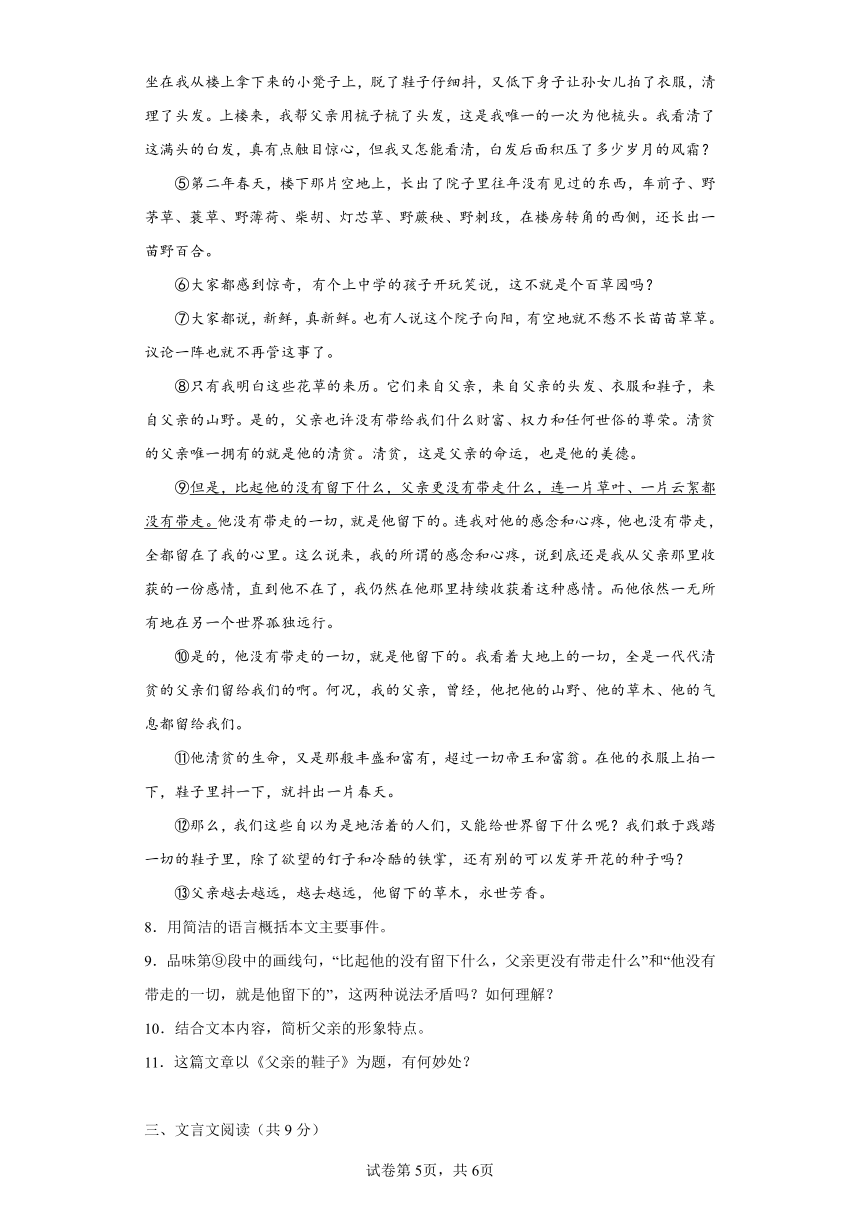

(1)分析下图,提取主要信息,并概括上网对学生的影响。

学生上网相关数据对比图

主要信息: 。

影响:

(2)下面是学校小记者对沉迷于网络的一名学生及其家长做的采访记录,请你依据采访记录,概括出学生长时间上网的两条原因。

学生:我是一名初三学生。当学习压力大的时候,我就想上网,听听音乐,玩玩游戏,这样可以缓解压力。可最近我发现自己上网的时间越来越长了,每逢周末本想多 看课外书,可就是控制不住自己。我爸妈对我上网管得也不是很严,这网瘾就更大了。

家长:我儿子今年15岁,现在上初三。他们学校附近有很多非常隐蔽的“黑网吧”,很多孩子放学后就进去玩。他也经常去那些网吧。一进去就是两三个小时,周末甚至有半天以上的时间泡在网吧里。最近一个学期,他的学习成绩明显下降了。为此,他也写过不去上网的保证书,可没坚持两天,又去了。我和他妈平时工作也很忙,真是没办法了。

相同的原因: ① ②

(3)某同学在参加完活动后,准备向全校同学发出“健康上网”的倡议,他写了上句,请你根据以上材料,续写下句。(要求:与上句语意相关、句式相同、字数相等)

上句:了解危害,助身心健康学业进步;下句:分析原因, 。

二、现代文阅读(共29分)

(一)

麦与镰的季节

屈绍龙

①时光,以镰刀的脚步,一步一步走近。阳光的移动,河水的流逝,月亮的圆缺,燕去雁归,土地在河水中移动,这就是时间的脚步。在收割着地面的一切,不知不觉间,夏季来了。麦子在逐日褪去身上的绿色外衣,披上淡黄色的衣衫。

②立夏过后,扬花的麦子,总是羞涩地将两点花瓣儿挂在穗头,麦地里就多了一层淡雅的粉白。粉白不起眼,只是很温情,像乡村的少女,匆匆赶路,总是散着一绺头发,低着眉,红着脸,青春的气息,舒畅而又细腻。

③麦子是土地的女儿,也是养育乡村的母亲。就像乡村的女孩儿有一天也会感到受孕的幸福,以生命创造生命,在痛苦的幸福中祈福。

④初夏,楝子花开,是麦子逐渐成熟的标志。羽状的复叶是苦的,粗糙的树皮是苦的,椭圆的果实是苦的,深埋的根须也是苦的,苦心的苦楝树,淡紫色的小花朵浓郁地开满整个灌浆时节,一种独特的苦香四处弥漫。麦子的成熟,是和石榴花开相应和的,饱满的麦粒,堆满我们的院落,火红的花朵,摇曳在我们的每一段岁月。岁月,让人的感情发生着变化,就像葡萄在时间的催化下变成美酒一样,浓郁芳香醉人。

⑤我曾在柔和的春夜漫步田间,微朦的月光下,小麦,在风中摇曳,显示出努力生长的模样,土地是软绵绵的,踏上去有一种舒服的感觉,新翻的泥土散发着一种特有的气息,与小麦散发的清香味糅合在一起,有一种给人向上的力量的感觉。月光如水,静静地泻在田野作物的叶面之上,像洁白的乳汁。作物在春的时节,努力地拔节生长,似乎能听到生长的声音,一种向上的音响。

⑥麦子是温柔的女子,在召唤阳刚的镰刀。初夏时节,麦子成了待阁的少女。

⑦我手握镰刀,弯腰低头,向麦子致敬。或许是她们太矮小,不,是她们太牵挂母亲。我只好蹲下,与她们近距离接触。我再一次对她们感念,我单膝跪下,进一步向她们致敬。

⑧一分神,手指被锋利的镰刀轻轻划破,殷红的血液,在光洁的镰刀上留下斑斑痕迹。不知是麦子柔弱,还是土壤疏松,镰刀时而割断麦子,时而又将麦子连根拔起,麦芒刺伤我的手指和手背,隐隐作痛。

⑨远方的养牛院子里,牛的尾巴在不停地摇摆,驱赶着身边的蚊蝇,姿态很甜美,旋律也很优雅。或许,牛儿们知道麦子成熟,收割后,被轧扁的麦秸是它们最好的食粮,麦田就是它们天然的谷场和食料厂。

⑩有些植物追求肥沃,有些植物则追求空间,而麦子,是既追求肥沃,又追求空间的农作物。当冬日万物沉睡时,麦子则在广袤的土地之上苏醒,绿色在田野间镶上了边框,她们是那么纤细,是那么弱小,是那么新绿。此刻面对金色麦田,她们过往的绿色身影,在我们的眼前不停地晃动。绿色,是最感人,最有情的。她们不像红色那样热,不像蓝色那样冷,她们柔和美好,给人安慰,使人安静,叫人思索。

手指的鲜血,给她们配上热烈的色彩,使她们显得更加美好柔和,给人安慰,给人安静,让人增添无限的思索……

(选自2017年第5期《散文选刊》有删节)

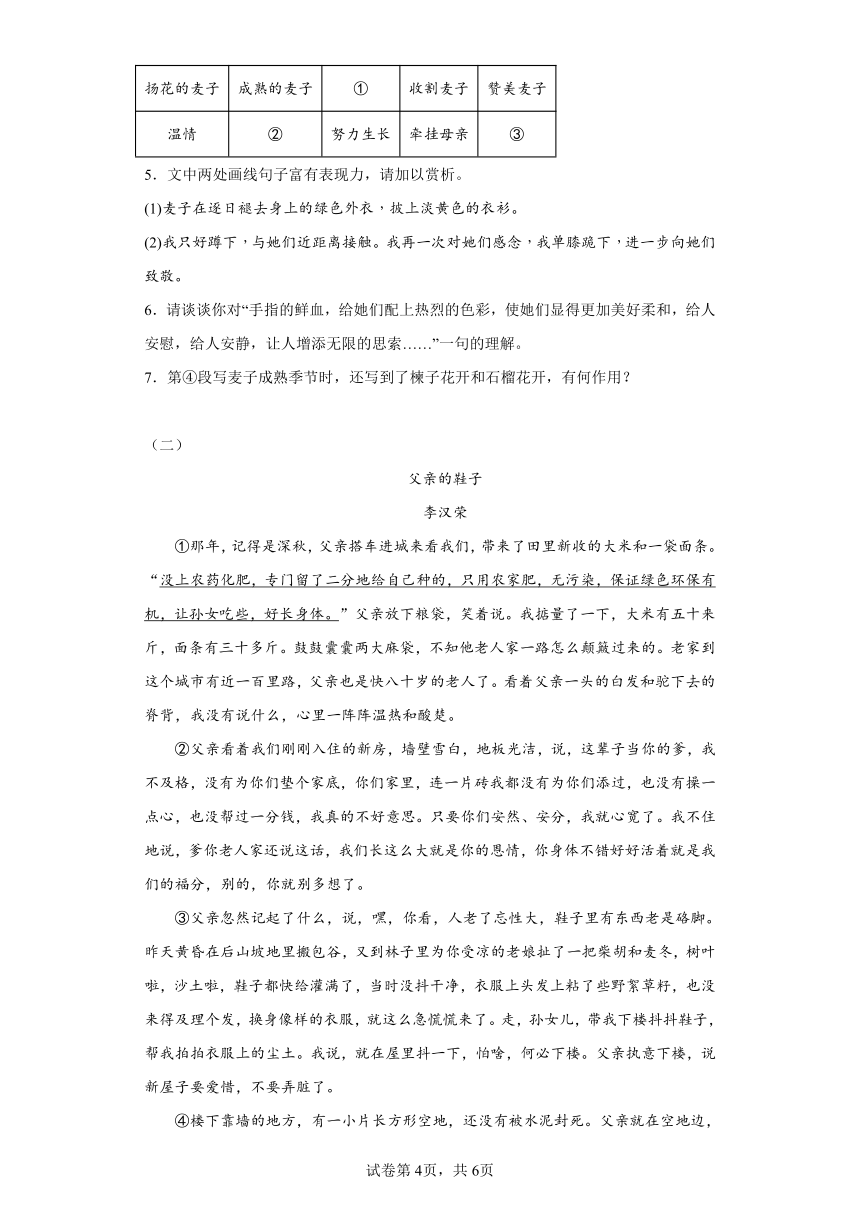

4.根据文章内容,将表格补充完整。

扬花的麦子 成熟的麦子 ① 收割麦子 赞美麦子

温情 ② 努力生长 牵挂母亲 ③

5.文中两处画线句子富有表现力,请加以赏析。

(1)麦子在逐日褪去身上的绿色外衣,披上淡黄色的衣衫。

(2)我只好蹲下,与她们近距离接触。我再一次对她们感念,我单膝跪下,进一步向她们致敬。

6.请谈谈你对“手指的鲜血,给她们配上热烈的色彩,使她们显得更加美好柔和,给人安慰,给人安静,让人增添无限的思索……”一句的理解。

7.第④段写麦子成熟季节时,还写到了楝子花开和石榴花开,有何作用?

(二)

父亲的鞋子

李汉荣

①那年,记得是深秋,父亲搭车进城来看我们,带来了田里新收的大米和一袋面条。“没上农药化肥,专门留了二分地给自己种的,只用农家肥,无污染,保证绿色环保有机,让孙女吃些,好长身体。”父亲放下粮袋,笑着说。我掂量了一下,大米有五十来斤,面条有三十多斤。鼓鼓囊囊两大麻袋,不知他老人家一路怎么颠簸过来的。老家到这个城市有近一百里路,父亲也是快八十岁的老人了。看着父亲一头的白发和驼下去的脊背,我没有说什么,心里一阵阵温热和酸楚。

②父亲看着我们刚刚入住的新房,墙壁雪白,地板光洁,说,这辈子当你的爹,我不及格,没有为你们垫个家底,你们家里,连一片砖我都没有为你们添过,也没有操一点心,也没帮过一分钱,我真的不好意思。只要你们安然、安分,我就心宽了。我不住地说,爹你老人家还说这话,我们长这么大就是你的恩情,你身体不错好好活着就是我们的福分,别的,你就别多想了。

③父亲忽然记起了什么,说,嘿,你看,人老了忘性大,鞋子里有东西老是硌脚。昨天黄昏在后山坡地里搬包谷,又到林子里为你受凉的老娘扯了一把柴胡和麦冬,树叶啦,沙土啦,鞋子都快给灌满了,当时没抖干净,衣服上头发上粘了些野絮草籽,也没来得及理个发,换身像样的衣服,就这么急慌慌来了。走,孙女儿,带我下楼抖抖鞋子,帮我拍拍衣服上的尘土。我说,就在屋里抖一下,怕啥,何必下楼。父亲执意下楼,说新屋子要爱惜,不要弄脏了。

④楼下靠墙的地方,有一小片长方形空地,还没有被水泥封死。父亲就在空地边,坐在我从楼上拿下来的小凳子上,脱了鞋子仔细抖,又低下身子让孙女儿拍了衣服,清理了头发。上楼来,我帮父亲用梳子梳了头发,这是我唯一的一次为他梳头。我看清了这满头的白发,真有点触目惊心,但我又怎能看清,白发后面积压了多少岁月的风霜?

⑤第二年春天,楼下那片空地上,长出了院子里往年没有见过的东西,车前子、野茅草、蓑草、野薄荷、柴胡、灯芯草、野蕨秧、野刺玫,在楼房转角的西侧,还长出一苗野百合。

⑥大家都感到惊奇,有个上中学的孩子开玩笑说,这不就是个百草园吗?

⑦大家都说,新鲜,真新鲜。也有人说这个院子向阳,有空地就不愁不长苗苗草草。议论一阵也就不再管这事了。

⑧只有我明白这些花草的来历。它们来自父亲,来自父亲的头发、衣服和鞋子,来自父亲的山野。是的,父亲也许没有带给我们什么财富、权力和任何世俗的尊荣。清贫的父亲唯一拥有的就是他的清贫。清贫,这是父亲的命运,也是他的美德。

⑨但是,比起他的没有留下什么,父亲更没有带走什么,连一片草叶、一片云絮都没有带走。他没有带走的一切,就是他留下的。连我对他的感念和心疼,他也没有带走,全都留在了我的心里。这么说来,我的所谓的感念和心疼,说到底还是我从父亲那里收获的一份感情,直到他不在了,我仍然在他那里持续收获着这种感情。而他依然一无所有地在另一个世界孤独远行。

⑩是的,他没有带走的一切,就是他留下的。我看着大地上的一切,全是一代代清贫的父亲们留给我们的啊。何况,我的父亲,曾经,他把他的山野、他的草木、他的气息都留给我们。

他清贫的生命,又是那般丰盛和富有,超过一切帝王和富翁。在他的衣服上拍一下,鞋子里抖一下,就抖出一片春天。

那么,我们这些自以为是地活着的人们,又能给世界留下什么呢?我们敢于践踏一切的鞋子里,除了欲望的钉子和冷酷的铁掌,还有别的可以发芽开花的种子吗?

父亲越去越远,越去越远,他留下的草木,永世芳香。

8.用简洁的语言概括本文主要事件。

9.品味第⑨段中的画线句,“比起他的没有留下什么,父亲更没有带走什么”和“他没有带走的一切,就是他留下的”,这两种说法矛盾吗?如何理解?

10.结合文本内容,简析父亲的形象特点。

11.这篇文章以《父亲的鞋子》为题,有何妙处?

三、文言文阅读(共9分)

阅读下面短文,完成后面小题

二翁登泰山

昔有二翁,同邑而居。甲翁之妻子去乡,唯叟一人而已。一日,叟携酒至乙翁第,二人对酌,不亦乐乎!乙翁曰:"向吾远游冀﹑雍,然(但)未尝登泰山,君有意同行乎 "甲翁曰:"是山余亦未登,然老矣,恐力不胜。"乙翁曰:"差矣,汝之言!曩(nǎng ,第三声)者愚公年且九十而移山,今吾辈方逾六旬,何老之有!"甲翁曰:"甚善!"翌日,二翁偕往,越钱塘,绝长江,而至泰阴。夜宿,凌晨上山。乙翁欲扶之,甲翁曰:"吾力尚可,无需相扶。"自日出至薄暮,已至半山矣。

12.解释“是山余亦未登”中“是”的意思: 。

13.用自己的话说说甲翁刚开始拒绝乙翁的理由。

14.两位老者一起登泰山的故事,给了你怎样的启示?

四、作文(共40分)

15.按要求作文

指南针,是帮助我们辨别方向的。现实生活中,有很多人,同学、朋友、老师、父母等,他们会在我们人生道路上徘徊不定时,给予我们方向的指引。

请以“你是我的指南针”为题,写一篇文章。要求:①叙写具体,内容充实;②有真情实感,不要套作,不得抄袭;③不少于600字。

评价量表

题型 评价指标水 平 优秀 良好 合格

古诗文默写 识记

语言应用 理解、应用

综合性学习 理解

现代文阅读 理解、应用

文言文阅读 理解、应用

写作 应用

总体评价结果

试卷第6页,共6页

试卷第1页,共6页

参考答案:

1. (1)①狐兔翔我宇 ②会当凌绝顶 ③牧人驱犊返 ④芳草萋萋鹦鹉洲 ⑤大漠孤烟直 ⑥虽乘奔御风 ⑦夜泊秦淮近酒家 ⑧几处早莺争暖树 (2)月下飞天镜 云生结海楼 仍怜故乡水 万里送行舟

【详解】古诗文名句默写试题的题型主要是填写题,复习古诗文名句,首先是要记诵清楚背诵的古诗文篇段和名句;其次是要正确理解古诗文篇段和名句的基本内容;第三是要记清楚古诗文名句中的每个字,默写古诗文名句不能写错别字。此题要注意“翔”“凌”“犊”“御”等字的书写。

2. (1)B (2):冒号。 (3)“殷勤”改为“辛勤” (4)天空,叫交给孤傲的雄鹰去丈量吧。

【详解】这是一道综合试题。(1)考查对关联词的理解。“果然”指确实如此,表示事实与所说或所料相符。“竟然”表示出乎意料之外。“虽然”表转折关系。“突然”表示发生得很急促。语境是:冬日离去,暖春中一觉醒来“突然”发现大自然已开始分配工作了。

(2)考查标点符号的运用。“小草”“繁花”“群星”是大自然开始的具体工作。所以之前用冒号,提示下文的内容。

(3)考查句子的语病辨析。“殷勤”与“蜜蜂”不搭配。

(4)本题考查的是句子的仿写能力。句子仿写要能做到句式相同、结构相似,内容与上下文衔接。前文使用了拟人的手法,后面续写的句子也要运用拟人手法,用“大自然”中的某一意象,来写出其“工作”。

3. :(1)主要信息:随着上网时间的不断延长,问题学生的人数也逐渐增多(体质、心理素质、学业较差的学生人数越来越多),其中学业较差学生人数增长的幅度最大。 影响:长时间上网使越来越多的孩子的身心和学业出现问题,其中学业方面受影响的情况更严重。 (2)示例:①学生自控能力差。 ②家长监护教育不力。 (3)促学生自制家长尽责

【详解】(1)此题考查图表分析,这类题一般问从该图中得出什么观点或结论。答题要认真审题,明确要求。要注意表头和表脚的文字,弄清说明对象和比较角度。答题格式为思考比较数字后得出的结果+调查的目的或调查得出的结果所蕴含的意义。答案用语不能离开调查的对象、目的,可优先选用题干(表题)中的词语。此题就抓住学生上网时间、人数的数据比较得出结论。从图标表上看出上网时间对体质和心理素质都有影响,上网时间越长,对学业的影响就越大。

(2)考查学生对材料的分析能力。学生的这段话,说明网瘾大的原因“就是控制不住自己”,家长的这段话,孩子成绩下降的原因“他也写过不去上网的保证书,可没坚持两天,又去了。我和他妈平时工作也很忙,真是没办法了。”明显看出了原因,一是:学生自控能力差;二是:家长监护教育不到位。

(3)仿句,要求有三,一是所述事物属于同类事物,二是句子的结构要相同,三是句式和语气要一致,有的还要求写作手法相同,比如修辞方法相同。本句的例句由两分句构成,注意它们之间的意义关联,按照“动词+主谓短语+主谓短语”的句式仿写即可。

4.①春夜小麦 ②饱满 ③既追求肥沃,又追求空间(柔和美好) 5.(1)运用拟人的修辞手法,形象生动地描绘了小麦不断成长、逐渐成熟的情态。 (2)收割小麦的动作描写,“蹲下”“单膝跪下”这两个带有递进关系的动作,充分表现了“我”对小麦虔诚的“感念”与“致敬”。 6.“手指的鲜血,给她们配上热烈的色彩”,是对小麦的真挚感恩,并使小麦显得更加美好柔和。因为敬畏与感恩,更加能够感受到小麦赠予的“安慰”与“安静”,并增加对自然生命的深刻思考。 7.写“楝子花开”衬托小麦“灌浆时节”的艰苦。写“石榴花开”衬托小麦成熟后丰收的喜悦。丰富了文章内容,深化了文章主旨,升华了文章情感。

【解析】4.试题分析:本题考查文中重要信息的筛选和概括。解答此题根据表格中给出的内容或特点提示,找到相对应的段落内容,从段落中提取出相关的词或短语作答即可。文章在第④段描写了成熟的麦子,“饱满的麦粒”中提取出“饱满”作答;描述小麦努力生长的是文章的第五段,由段首句“我曾在柔和的春夜漫步田间”,概括出此段写的是春夜小麦;文章在文末赞美麦子,可用文中的“既追求肥沃,又追求空间的农作物”填写作答。

5.试题分析:本题考查句子的赏析。解答此题关键要选择好赏析的角度,语句赏析的角度一般有:修辞(比喻、拟人、夸张、反问、设问、排比等)、词语(动词、形容词、副词、叠词等)、描写方法(语言、动作、心理、神态)句式、手法、内容、情感等。本题①句赋予小麦以人的情态,运用了拟人的手法,形象生动地描绘了小麦不断成长、逐渐成熟的情态。从拟人修辞的角度进行分析。②句用“蹲下”“跪下”等词语,具体描写了“我”收割小麦时的动作,表达了“我”对小麦感激与感恩。可从描写的角度赏析,分析人物当时的情感作答。

6.试题分析:本题考查句子含意的理解。句子深层含意的把握,应从探究作者的写作目的入手,结合中心思想来分析。本文作者写小麦,是为了表达对小麦的深情赞美。结合这一主旨,“手指上的鲜血,给她们配上热烈的色彩”,可以看出作者对小麦的那份感恩之情,认为“鲜血”是为了陪衬它们的美;“给人安慰,给人安静,让人增添无限的思索”表现作者对小麦精神的思考与赞美。结合这些理解概括作答。

7.试题分析:考查对文章写作手法的理解分析。衬托(侧面烘托)手法,就是以次要的人或事物衬托主要的人或事物,突出主要的人或事物的特点、性格、思想、感情等。作答时,要结合文章内容和主旨进行分析。作者写“楝子花开”和“石榴花开”目的都在于陪衬:用“楝子花开”衬托小麦“灌浆时节”的艰苦;用“石榴花开”衬托小麦丰收后的喜悦,从而表达作者对麦子的深情与赞美,进而深化了文章的主旨——感悟到只有奋斗的岁月和成长的生命才有醉人的芳香和永恒的价值。

【点睛】对重点语句含意的理解。这类试题,不要浮于语句的表面意思,如果简单地理解为词句的表层意思,就容易理解偏差,一般要重点进行片段研读和探究,结合语境,联系上下文,紧扣文章中心主题分析其深层意思即可作答。

8.父亲带着大米和面条进城来看“我们”;父亲怕弄脏新房子,到楼下空地抖鞋子;来年春天,空地上长出个“百草园”;父亲走了,却给“我”留下宝贵的精神财富。 9.不矛盾。因为说父亲“没有留下什么”是指父亲的清贫,父亲辛勤劳碌一辈子,却没有留下什么钱财;父亲“没有带走的一切”就是指父亲留下的精神财富,让“我”收获了情感。 10.①父亲是一个朴实、善良的人,他怕弄脏新房子,特意跑到楼下空地抖鞋子;②父亲是一个爱子情深的人,专门送来大米和面条。 11.①“父亲的鞋子”既是文中的重要物象,又是行文的线索,串起了全文的叙事、议论和抒情。②以小见大,寻常的物象背后寄寓了深刻的人生意蕴。

【解析】8.此题考查学生概括故事情节的能力。概括文章情节,可以先迅速浏览,获得整体印象,同时,可边读边用笔画出文段中的过渡句、提纲挈领的句子、文章或文段的中心句、总结性的句子。需要说明的是有的可以直接借用中心句来概括,有的还需要将提炼的信息整合,并用恰当的词语或句子把它表达出来。从“父亲搭车进城来看我们,带来了田里新收的大米和一袋面条”“父亲就在空地边,坐在我从楼上拿下来的小凳子上,脱了鞋子仔细抖”“第二年春天,楼下那片空地上,长出了院子里往年没有见过的东西”“我的所谓的感念和心疼,说到底还是我从父亲那里收获的一份感情”可以提炼出问题的答案。

9.本题考查理解重点句子含义的能力。解答此题要理解“没有留下的”和“没有带走的”分别指什么。联系全文内容可知,父亲“没有留下的”指的是物质方面的;“没有带走的”是父亲留给我们的影响,是精神财富。

10.本题考查欣赏作品的形象,领悟作品的艺术魅力的能力。分析一个人的形象时,一定要根据文章内容、故事情节、人物的言行举止来整体感知的。概括时要做到既全面,又要突出重点。父亲年近八十,还劳作不辍,可见父亲的勤劳;不管路途遥远和自己年迈,进城给儿子送大米和面条,可以看出父亲深爱孩子;为没给儿子买房出过力而感到内疚,连掸身上的尘土也要到楼下去,可见父亲的朴实善良。

点睛:概括人物形象,实际上是考查整体把握文本的能力。概括人物形象的前提要把握品读全文,防止回答不全或流于表面。答题时,可采用如下方法:找出句中能体现人物性格品质的原词;通过人物的具体事例概括出人物的品质和个性;从对人物的外貌、语言、动作描写中整体感受人物形象的特点。然后精心组织,做到言简意赅,尽量不要重复。

11.记叙文题目的作用常见的有以下几类: 1、概括文章的主要内容。2、作为文章线索(文章情节围绕这一线索展开)。3、作者感情的出发点。4、具有象征意义。5、语带双关。6、是全文的“文眼”(提示文章中心)。7、吸引读者兴趣。一个标题往往同时具备多种作用,答题时要进行全面分析。全文围绕“父亲的鞋子”组织材料,由此可知,这个题目是贯穿全文的线索;同时,“父亲的鞋子”也是作者感情的触发点,抒发了对父亲品质的赞美,凸显了文章主旨。

12.代词,这。 13.甲翁觉得自己老了,恐怕力气不够了。 14.两位老人能够克服困难去实现梦想,我们也应该学习他们,以锲而不舍的精神和顽强的意志,实现自己的人生理想。

【解析】12.本题考查对文言实词的理解能力。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。此题一词多义词,如“是”:这里是代词,这。所以千万不要以今释古。理解好上下文内容是作答的关键。

13.考查对文意的理解。解答此题要先疏通文意,然后找到与题目有关的句子,明显能找到此句:甲翁曰:“是山余亦未登,然老矣,恐力不胜。”,再用自己的话加以翻译即是答案。

14.考查对文章主旨的理解。甲翁开始以自己老了,不肯登山,在乙翁的鼓励下,两个老人一起登山的故事,表现了他们乐观向上,老当益壮,热爱生活,奋进的精神。告诉人们只要有锲而不舍的精神和顽强的意志,就能战胜客观困难,取得胜利。

【点睛】译文

从前有两个老翁,住在同一个城市里。甲老翁的妻子和孩子早离开了家乡,只有他自己罢了。一天,他带着酒去乙翁的家,两个人一起喝酒,十分快乐!乙翁说:"以前我曾去河北陕西郊游,但没有登过泰山,心中很悔恨,你能不能和我一起去呢 "甲翁说:"那山很陡峭,我也没有登过,总想着它,然而老了,恐怕力气不够了。"乙翁说:"你的话错了,以前的愚公,年纪将近九十岁的时候还可以移山,现在我们才六十多岁,哪里老呢!"甲翁说:"那太好了!"第二天,两个老人都去了,走过钱塘,横渡长江,走着从鸸到泰山的北面。晚上住下休息,凌晨上山,乙翁要扶他,甲翁说:"我的力气还可以,不用互相搀扶。"从太阳出来到傍晚时分,已经走过了半座大山。

15.你是我的指南针

在我的脑海里,有许多令我感动的事,它们都像海边的贝壳一串串地排列在我的脑海中。但其中有一件事,令我最受感动,提起这件事,我至今记忆犹新。

那一天早晨,我到了学校,今天是公布期中考试成绩的日子。放眼望去,同学们无一不是惴惴不安地猜测着自己的成绩,当然,我也一样。不过,我已经有了几分胜券在握的把握。因为我平时考试就是名列前茅,这次的考试与平时的考题相比,还略显简单,那么这样的话,考一个好成绩不是张飞吃豆芽——小菜一碟吗?想着又能够得一次优异成绩,又能够接受同学们羡慕的目光,我不禁把背往椅背上一靠,悠哉悠哉地看起课外书来,边看边哼起了小曲:“今儿咱老百姓真呀真高兴……”。

“铃铃铃”平日最讨厌的上课铃也变成了学校颁发奖状时的背景音乐,为谁颁发奖状呢?当然是我啦!这时,老师夹着一摞卷子走进了教室,清了清嗓子:“现在开始按顺序读成绩,第一名……”被读到名字的同学都长长舒了一口气,但是已经读到了第三十名,为什么还没有读到我?我一边竭力地思考着原因,一边不自觉地开始了“正襟危坐”。这时,一个声音入了我的耳畔,使我感到“山崩地裂”:“王兴原,第三十五名……”我从巅峰刹时跌入低谷,胳膊都不知道是怎么抬起来的了,颤颤巍巍地接过了“伤痕累累”的考卷

接下来的一节课,老师讲解卷子,可我一句话也没有听进去,我只是想,老师看见我退步这么快,难道不会批评我吗?我甚至有些后悔,后悔我没有多检查就交了考卷,后悔考试前几天没有好好复习……

下了课,老师果真把我叫进了走廊。我低下头,等待老师的批评,哎,老师白天为我们讲课,到了晚上,还要为我们备课,那劳倦可想而知!而我,却不体谅老师,还给班级拖后腿,这怎么能行呢!就在我沉浸在深深的自责中时,老师开口了:“王兴原,你的成绩现在不稳定完全是因为你太马虎了,多细心一些,也要专心听讲,这样成绩才能有所提高。”那话语是轻轻的,是柔和的,不像是严师的严厉批评,更像是一位慈母正在悉心教育孩子。可是,说是不马虎,专心听讲,又谈何容易呢!老师仿佛看出了我的疑惑,在我走进教室的瞬间,老师俯身说了一句话:“世上无难事,只怕有心人。”我茅塞顿开,从此成绩直线上升。

老师,您就是我学习道路上的指南针!

【详解】这是一篇命题作文。前面有一段提示性的语段,可以帮助学生打开写作的思路,明确写作的方向。题目“你是我的指南针”是一个比喻式的题目,“指南针”的作用是指明方向,给迷途的人以指引。“你”可以是人,如为你指明人生方向的老师,为你指点迷津的父母,帮你找到方向的朋友;也可以是物,如一棵不怕风雪的树,一朵在雨中摇曳生姿的莲,一只不怕艰难、慢慢前行的蜗牛。注意写作中要突出人或物对自己的“指引”作用,从而契合题目中“指南针”这一喻体。

【点睛】命题作文首先要审好题。不管遇到什么样的题目,都要咬文嚼字,仔细琢磨,找出题目的关键字眼在哪儿。找准它,根据它弄清题目的要求、重点和范围,确定文章的中心。确定好文章的中心之后,就需要围绕中心选取最能表达中心的材料。确定中心,选好材料以后,就需要列出一个简要的提纲,确定先写什么,再写什么,后写什么。

答案第6页,共6页

答案第5页,共6页

(时间:90分钟)

一、积累与运用(共22分)

1.默写古诗文中的名句名篇。

(1)请在下列横线上填写出古诗文名句。(任选其中6句,不得多选)

①柴门何萧条, 。(曹植《梁甫行》)

② ,一览众山小。(杜甫《望岳》)

③ ,猎马带禽归。(王绩《野望》)

④晴川历历汉阳树, 。(崔颢《黄鹤楼》)

⑤ ,长河落日圆。(王维《使至塞上》)

⑥ ,不以疾也。(郦道元《三峡》)

⑦烟笼寒水月笼沙, 。(杜牧《泊秦淮》)

⑧ ,谁家新燕啄春泥。(白居易《钱塘湖春行》)

(2)默写李白《渡荆门送别》的后四句。

, 。

, 。

2.①冬日离去,暖春中一觉醒来,你会( )发现大自然已开始分配工作了【 】②小草,就交给细密的春雨去染绿吧;繁花,就交给殷勤的蜜蜂去细数吧;群星,就交给淘气的萤火虫去点亮吧; , 。

(1)填入第①处括号里的词语,恰当的一项是:( )

A、竟然 B、突然 C、虽然 D、果然

(2)请第①句的【 】内填上正确的标点。【 】

(3)“繁花,就交给殷勤的蜜蜂去细数吧”这句话有语病,请改正。 。

(4)请在第②句横线处续写一句话,使之与前面的句式句意相同。 。

综合性学习。

3.综合性学习。阅读下面材料,完成下列各题。

当前,互联网已成为学生获取信息和知识的媒介。为了培养学生良好的上网习惯,某学校举办了“健康上网”的宣传活动。在宣传活动中,请你完成下面的任务。

(1)分析下图,提取主要信息,并概括上网对学生的影响。

学生上网相关数据对比图

主要信息: 。

影响:

(2)下面是学校小记者对沉迷于网络的一名学生及其家长做的采访记录,请你依据采访记录,概括出学生长时间上网的两条原因。

学生:我是一名初三学生。当学习压力大的时候,我就想上网,听听音乐,玩玩游戏,这样可以缓解压力。可最近我发现自己上网的时间越来越长了,每逢周末本想多 看课外书,可就是控制不住自己。我爸妈对我上网管得也不是很严,这网瘾就更大了。

家长:我儿子今年15岁,现在上初三。他们学校附近有很多非常隐蔽的“黑网吧”,很多孩子放学后就进去玩。他也经常去那些网吧。一进去就是两三个小时,周末甚至有半天以上的时间泡在网吧里。最近一个学期,他的学习成绩明显下降了。为此,他也写过不去上网的保证书,可没坚持两天,又去了。我和他妈平时工作也很忙,真是没办法了。

相同的原因: ① ②

(3)某同学在参加完活动后,准备向全校同学发出“健康上网”的倡议,他写了上句,请你根据以上材料,续写下句。(要求:与上句语意相关、句式相同、字数相等)

上句:了解危害,助身心健康学业进步;下句:分析原因, 。

二、现代文阅读(共29分)

(一)

麦与镰的季节

屈绍龙

①时光,以镰刀的脚步,一步一步走近。阳光的移动,河水的流逝,月亮的圆缺,燕去雁归,土地在河水中移动,这就是时间的脚步。在收割着地面的一切,不知不觉间,夏季来了。麦子在逐日褪去身上的绿色外衣,披上淡黄色的衣衫。

②立夏过后,扬花的麦子,总是羞涩地将两点花瓣儿挂在穗头,麦地里就多了一层淡雅的粉白。粉白不起眼,只是很温情,像乡村的少女,匆匆赶路,总是散着一绺头发,低着眉,红着脸,青春的气息,舒畅而又细腻。

③麦子是土地的女儿,也是养育乡村的母亲。就像乡村的女孩儿有一天也会感到受孕的幸福,以生命创造生命,在痛苦的幸福中祈福。

④初夏,楝子花开,是麦子逐渐成熟的标志。羽状的复叶是苦的,粗糙的树皮是苦的,椭圆的果实是苦的,深埋的根须也是苦的,苦心的苦楝树,淡紫色的小花朵浓郁地开满整个灌浆时节,一种独特的苦香四处弥漫。麦子的成熟,是和石榴花开相应和的,饱满的麦粒,堆满我们的院落,火红的花朵,摇曳在我们的每一段岁月。岁月,让人的感情发生着变化,就像葡萄在时间的催化下变成美酒一样,浓郁芳香醉人。

⑤我曾在柔和的春夜漫步田间,微朦的月光下,小麦,在风中摇曳,显示出努力生长的模样,土地是软绵绵的,踏上去有一种舒服的感觉,新翻的泥土散发着一种特有的气息,与小麦散发的清香味糅合在一起,有一种给人向上的力量的感觉。月光如水,静静地泻在田野作物的叶面之上,像洁白的乳汁。作物在春的时节,努力地拔节生长,似乎能听到生长的声音,一种向上的音响。

⑥麦子是温柔的女子,在召唤阳刚的镰刀。初夏时节,麦子成了待阁的少女。

⑦我手握镰刀,弯腰低头,向麦子致敬。或许是她们太矮小,不,是她们太牵挂母亲。我只好蹲下,与她们近距离接触。我再一次对她们感念,我单膝跪下,进一步向她们致敬。

⑧一分神,手指被锋利的镰刀轻轻划破,殷红的血液,在光洁的镰刀上留下斑斑痕迹。不知是麦子柔弱,还是土壤疏松,镰刀时而割断麦子,时而又将麦子连根拔起,麦芒刺伤我的手指和手背,隐隐作痛。

⑨远方的养牛院子里,牛的尾巴在不停地摇摆,驱赶着身边的蚊蝇,姿态很甜美,旋律也很优雅。或许,牛儿们知道麦子成熟,收割后,被轧扁的麦秸是它们最好的食粮,麦田就是它们天然的谷场和食料厂。

⑩有些植物追求肥沃,有些植物则追求空间,而麦子,是既追求肥沃,又追求空间的农作物。当冬日万物沉睡时,麦子则在广袤的土地之上苏醒,绿色在田野间镶上了边框,她们是那么纤细,是那么弱小,是那么新绿。此刻面对金色麦田,她们过往的绿色身影,在我们的眼前不停地晃动。绿色,是最感人,最有情的。她们不像红色那样热,不像蓝色那样冷,她们柔和美好,给人安慰,使人安静,叫人思索。

手指的鲜血,给她们配上热烈的色彩,使她们显得更加美好柔和,给人安慰,给人安静,让人增添无限的思索……

(选自2017年第5期《散文选刊》有删节)

4.根据文章内容,将表格补充完整。

扬花的麦子 成熟的麦子 ① 收割麦子 赞美麦子

温情 ② 努力生长 牵挂母亲 ③

5.文中两处画线句子富有表现力,请加以赏析。

(1)麦子在逐日褪去身上的绿色外衣,披上淡黄色的衣衫。

(2)我只好蹲下,与她们近距离接触。我再一次对她们感念,我单膝跪下,进一步向她们致敬。

6.请谈谈你对“手指的鲜血,给她们配上热烈的色彩,使她们显得更加美好柔和,给人安慰,给人安静,让人增添无限的思索……”一句的理解。

7.第④段写麦子成熟季节时,还写到了楝子花开和石榴花开,有何作用?

(二)

父亲的鞋子

李汉荣

①那年,记得是深秋,父亲搭车进城来看我们,带来了田里新收的大米和一袋面条。“没上农药化肥,专门留了二分地给自己种的,只用农家肥,无污染,保证绿色环保有机,让孙女吃些,好长身体。”父亲放下粮袋,笑着说。我掂量了一下,大米有五十来斤,面条有三十多斤。鼓鼓囊囊两大麻袋,不知他老人家一路怎么颠簸过来的。老家到这个城市有近一百里路,父亲也是快八十岁的老人了。看着父亲一头的白发和驼下去的脊背,我没有说什么,心里一阵阵温热和酸楚。

②父亲看着我们刚刚入住的新房,墙壁雪白,地板光洁,说,这辈子当你的爹,我不及格,没有为你们垫个家底,你们家里,连一片砖我都没有为你们添过,也没有操一点心,也没帮过一分钱,我真的不好意思。只要你们安然、安分,我就心宽了。我不住地说,爹你老人家还说这话,我们长这么大就是你的恩情,你身体不错好好活着就是我们的福分,别的,你就别多想了。

③父亲忽然记起了什么,说,嘿,你看,人老了忘性大,鞋子里有东西老是硌脚。昨天黄昏在后山坡地里搬包谷,又到林子里为你受凉的老娘扯了一把柴胡和麦冬,树叶啦,沙土啦,鞋子都快给灌满了,当时没抖干净,衣服上头发上粘了些野絮草籽,也没来得及理个发,换身像样的衣服,就这么急慌慌来了。走,孙女儿,带我下楼抖抖鞋子,帮我拍拍衣服上的尘土。我说,就在屋里抖一下,怕啥,何必下楼。父亲执意下楼,说新屋子要爱惜,不要弄脏了。

④楼下靠墙的地方,有一小片长方形空地,还没有被水泥封死。父亲就在空地边,坐在我从楼上拿下来的小凳子上,脱了鞋子仔细抖,又低下身子让孙女儿拍了衣服,清理了头发。上楼来,我帮父亲用梳子梳了头发,这是我唯一的一次为他梳头。我看清了这满头的白发,真有点触目惊心,但我又怎能看清,白发后面积压了多少岁月的风霜?

⑤第二年春天,楼下那片空地上,长出了院子里往年没有见过的东西,车前子、野茅草、蓑草、野薄荷、柴胡、灯芯草、野蕨秧、野刺玫,在楼房转角的西侧,还长出一苗野百合。

⑥大家都感到惊奇,有个上中学的孩子开玩笑说,这不就是个百草园吗?

⑦大家都说,新鲜,真新鲜。也有人说这个院子向阳,有空地就不愁不长苗苗草草。议论一阵也就不再管这事了。

⑧只有我明白这些花草的来历。它们来自父亲,来自父亲的头发、衣服和鞋子,来自父亲的山野。是的,父亲也许没有带给我们什么财富、权力和任何世俗的尊荣。清贫的父亲唯一拥有的就是他的清贫。清贫,这是父亲的命运,也是他的美德。

⑨但是,比起他的没有留下什么,父亲更没有带走什么,连一片草叶、一片云絮都没有带走。他没有带走的一切,就是他留下的。连我对他的感念和心疼,他也没有带走,全都留在了我的心里。这么说来,我的所谓的感念和心疼,说到底还是我从父亲那里收获的一份感情,直到他不在了,我仍然在他那里持续收获着这种感情。而他依然一无所有地在另一个世界孤独远行。

⑩是的,他没有带走的一切,就是他留下的。我看着大地上的一切,全是一代代清贫的父亲们留给我们的啊。何况,我的父亲,曾经,他把他的山野、他的草木、他的气息都留给我们。

他清贫的生命,又是那般丰盛和富有,超过一切帝王和富翁。在他的衣服上拍一下,鞋子里抖一下,就抖出一片春天。

那么,我们这些自以为是地活着的人们,又能给世界留下什么呢?我们敢于践踏一切的鞋子里,除了欲望的钉子和冷酷的铁掌,还有别的可以发芽开花的种子吗?

父亲越去越远,越去越远,他留下的草木,永世芳香。

8.用简洁的语言概括本文主要事件。

9.品味第⑨段中的画线句,“比起他的没有留下什么,父亲更没有带走什么”和“他没有带走的一切,就是他留下的”,这两种说法矛盾吗?如何理解?

10.结合文本内容,简析父亲的形象特点。

11.这篇文章以《父亲的鞋子》为题,有何妙处?

三、文言文阅读(共9分)

阅读下面短文,完成后面小题

二翁登泰山

昔有二翁,同邑而居。甲翁之妻子去乡,唯叟一人而已。一日,叟携酒至乙翁第,二人对酌,不亦乐乎!乙翁曰:"向吾远游冀﹑雍,然(但)未尝登泰山,君有意同行乎 "甲翁曰:"是山余亦未登,然老矣,恐力不胜。"乙翁曰:"差矣,汝之言!曩(nǎng ,第三声)者愚公年且九十而移山,今吾辈方逾六旬,何老之有!"甲翁曰:"甚善!"翌日,二翁偕往,越钱塘,绝长江,而至泰阴。夜宿,凌晨上山。乙翁欲扶之,甲翁曰:"吾力尚可,无需相扶。"自日出至薄暮,已至半山矣。

12.解释“是山余亦未登”中“是”的意思: 。

13.用自己的话说说甲翁刚开始拒绝乙翁的理由。

14.两位老者一起登泰山的故事,给了你怎样的启示?

四、作文(共40分)

15.按要求作文

指南针,是帮助我们辨别方向的。现实生活中,有很多人,同学、朋友、老师、父母等,他们会在我们人生道路上徘徊不定时,给予我们方向的指引。

请以“你是我的指南针”为题,写一篇文章。要求:①叙写具体,内容充实;②有真情实感,不要套作,不得抄袭;③不少于600字。

评价量表

题型 评价指标水 平 优秀 良好 合格

古诗文默写 识记

语言应用 理解、应用

综合性学习 理解

现代文阅读 理解、应用

文言文阅读 理解、应用

写作 应用

总体评价结果

试卷第6页,共6页

试卷第1页,共6页

参考答案:

1. (1)①狐兔翔我宇 ②会当凌绝顶 ③牧人驱犊返 ④芳草萋萋鹦鹉洲 ⑤大漠孤烟直 ⑥虽乘奔御风 ⑦夜泊秦淮近酒家 ⑧几处早莺争暖树 (2)月下飞天镜 云生结海楼 仍怜故乡水 万里送行舟

【详解】古诗文名句默写试题的题型主要是填写题,复习古诗文名句,首先是要记诵清楚背诵的古诗文篇段和名句;其次是要正确理解古诗文篇段和名句的基本内容;第三是要记清楚古诗文名句中的每个字,默写古诗文名句不能写错别字。此题要注意“翔”“凌”“犊”“御”等字的书写。

2. (1)B (2):冒号。 (3)“殷勤”改为“辛勤” (4)天空,叫交给孤傲的雄鹰去丈量吧。

【详解】这是一道综合试题。(1)考查对关联词的理解。“果然”指确实如此,表示事实与所说或所料相符。“竟然”表示出乎意料之外。“虽然”表转折关系。“突然”表示发生得很急促。语境是:冬日离去,暖春中一觉醒来“突然”发现大自然已开始分配工作了。

(2)考查标点符号的运用。“小草”“繁花”“群星”是大自然开始的具体工作。所以之前用冒号,提示下文的内容。

(3)考查句子的语病辨析。“殷勤”与“蜜蜂”不搭配。

(4)本题考查的是句子的仿写能力。句子仿写要能做到句式相同、结构相似,内容与上下文衔接。前文使用了拟人的手法,后面续写的句子也要运用拟人手法,用“大自然”中的某一意象,来写出其“工作”。

3. :(1)主要信息:随着上网时间的不断延长,问题学生的人数也逐渐增多(体质、心理素质、学业较差的学生人数越来越多),其中学业较差学生人数增长的幅度最大。 影响:长时间上网使越来越多的孩子的身心和学业出现问题,其中学业方面受影响的情况更严重。 (2)示例:①学生自控能力差。 ②家长监护教育不力。 (3)促学生自制家长尽责

【详解】(1)此题考查图表分析,这类题一般问从该图中得出什么观点或结论。答题要认真审题,明确要求。要注意表头和表脚的文字,弄清说明对象和比较角度。答题格式为思考比较数字后得出的结果+调查的目的或调查得出的结果所蕴含的意义。答案用语不能离开调查的对象、目的,可优先选用题干(表题)中的词语。此题就抓住学生上网时间、人数的数据比较得出结论。从图标表上看出上网时间对体质和心理素质都有影响,上网时间越长,对学业的影响就越大。

(2)考查学生对材料的分析能力。学生的这段话,说明网瘾大的原因“就是控制不住自己”,家长的这段话,孩子成绩下降的原因“他也写过不去上网的保证书,可没坚持两天,又去了。我和他妈平时工作也很忙,真是没办法了。”明显看出了原因,一是:学生自控能力差;二是:家长监护教育不到位。

(3)仿句,要求有三,一是所述事物属于同类事物,二是句子的结构要相同,三是句式和语气要一致,有的还要求写作手法相同,比如修辞方法相同。本句的例句由两分句构成,注意它们之间的意义关联,按照“动词+主谓短语+主谓短语”的句式仿写即可。

4.①春夜小麦 ②饱满 ③既追求肥沃,又追求空间(柔和美好) 5.(1)运用拟人的修辞手法,形象生动地描绘了小麦不断成长、逐渐成熟的情态。 (2)收割小麦的动作描写,“蹲下”“单膝跪下”这两个带有递进关系的动作,充分表现了“我”对小麦虔诚的“感念”与“致敬”。 6.“手指的鲜血,给她们配上热烈的色彩”,是对小麦的真挚感恩,并使小麦显得更加美好柔和。因为敬畏与感恩,更加能够感受到小麦赠予的“安慰”与“安静”,并增加对自然生命的深刻思考。 7.写“楝子花开”衬托小麦“灌浆时节”的艰苦。写“石榴花开”衬托小麦成熟后丰收的喜悦。丰富了文章内容,深化了文章主旨,升华了文章情感。

【解析】4.试题分析:本题考查文中重要信息的筛选和概括。解答此题根据表格中给出的内容或特点提示,找到相对应的段落内容,从段落中提取出相关的词或短语作答即可。文章在第④段描写了成熟的麦子,“饱满的麦粒”中提取出“饱满”作答;描述小麦努力生长的是文章的第五段,由段首句“我曾在柔和的春夜漫步田间”,概括出此段写的是春夜小麦;文章在文末赞美麦子,可用文中的“既追求肥沃,又追求空间的农作物”填写作答。

5.试题分析:本题考查句子的赏析。解答此题关键要选择好赏析的角度,语句赏析的角度一般有:修辞(比喻、拟人、夸张、反问、设问、排比等)、词语(动词、形容词、副词、叠词等)、描写方法(语言、动作、心理、神态)句式、手法、内容、情感等。本题①句赋予小麦以人的情态,运用了拟人的手法,形象生动地描绘了小麦不断成长、逐渐成熟的情态。从拟人修辞的角度进行分析。②句用“蹲下”“跪下”等词语,具体描写了“我”收割小麦时的动作,表达了“我”对小麦感激与感恩。可从描写的角度赏析,分析人物当时的情感作答。

6.试题分析:本题考查句子含意的理解。句子深层含意的把握,应从探究作者的写作目的入手,结合中心思想来分析。本文作者写小麦,是为了表达对小麦的深情赞美。结合这一主旨,“手指上的鲜血,给她们配上热烈的色彩”,可以看出作者对小麦的那份感恩之情,认为“鲜血”是为了陪衬它们的美;“给人安慰,给人安静,让人增添无限的思索”表现作者对小麦精神的思考与赞美。结合这些理解概括作答。

7.试题分析:考查对文章写作手法的理解分析。衬托(侧面烘托)手法,就是以次要的人或事物衬托主要的人或事物,突出主要的人或事物的特点、性格、思想、感情等。作答时,要结合文章内容和主旨进行分析。作者写“楝子花开”和“石榴花开”目的都在于陪衬:用“楝子花开”衬托小麦“灌浆时节”的艰苦;用“石榴花开”衬托小麦丰收后的喜悦,从而表达作者对麦子的深情与赞美,进而深化了文章的主旨——感悟到只有奋斗的岁月和成长的生命才有醉人的芳香和永恒的价值。

【点睛】对重点语句含意的理解。这类试题,不要浮于语句的表面意思,如果简单地理解为词句的表层意思,就容易理解偏差,一般要重点进行片段研读和探究,结合语境,联系上下文,紧扣文章中心主题分析其深层意思即可作答。

8.父亲带着大米和面条进城来看“我们”;父亲怕弄脏新房子,到楼下空地抖鞋子;来年春天,空地上长出个“百草园”;父亲走了,却给“我”留下宝贵的精神财富。 9.不矛盾。因为说父亲“没有留下什么”是指父亲的清贫,父亲辛勤劳碌一辈子,却没有留下什么钱财;父亲“没有带走的一切”就是指父亲留下的精神财富,让“我”收获了情感。 10.①父亲是一个朴实、善良的人,他怕弄脏新房子,特意跑到楼下空地抖鞋子;②父亲是一个爱子情深的人,专门送来大米和面条。 11.①“父亲的鞋子”既是文中的重要物象,又是行文的线索,串起了全文的叙事、议论和抒情。②以小见大,寻常的物象背后寄寓了深刻的人生意蕴。

【解析】8.此题考查学生概括故事情节的能力。概括文章情节,可以先迅速浏览,获得整体印象,同时,可边读边用笔画出文段中的过渡句、提纲挈领的句子、文章或文段的中心句、总结性的句子。需要说明的是有的可以直接借用中心句来概括,有的还需要将提炼的信息整合,并用恰当的词语或句子把它表达出来。从“父亲搭车进城来看我们,带来了田里新收的大米和一袋面条”“父亲就在空地边,坐在我从楼上拿下来的小凳子上,脱了鞋子仔细抖”“第二年春天,楼下那片空地上,长出了院子里往年没有见过的东西”“我的所谓的感念和心疼,说到底还是我从父亲那里收获的一份感情”可以提炼出问题的答案。

9.本题考查理解重点句子含义的能力。解答此题要理解“没有留下的”和“没有带走的”分别指什么。联系全文内容可知,父亲“没有留下的”指的是物质方面的;“没有带走的”是父亲留给我们的影响,是精神财富。

10.本题考查欣赏作品的形象,领悟作品的艺术魅力的能力。分析一个人的形象时,一定要根据文章内容、故事情节、人物的言行举止来整体感知的。概括时要做到既全面,又要突出重点。父亲年近八十,还劳作不辍,可见父亲的勤劳;不管路途遥远和自己年迈,进城给儿子送大米和面条,可以看出父亲深爱孩子;为没给儿子买房出过力而感到内疚,连掸身上的尘土也要到楼下去,可见父亲的朴实善良。

点睛:概括人物形象,实际上是考查整体把握文本的能力。概括人物形象的前提要把握品读全文,防止回答不全或流于表面。答题时,可采用如下方法:找出句中能体现人物性格品质的原词;通过人物的具体事例概括出人物的品质和个性;从对人物的外貌、语言、动作描写中整体感受人物形象的特点。然后精心组织,做到言简意赅,尽量不要重复。

11.记叙文题目的作用常见的有以下几类: 1、概括文章的主要内容。2、作为文章线索(文章情节围绕这一线索展开)。3、作者感情的出发点。4、具有象征意义。5、语带双关。6、是全文的“文眼”(提示文章中心)。7、吸引读者兴趣。一个标题往往同时具备多种作用,答题时要进行全面分析。全文围绕“父亲的鞋子”组织材料,由此可知,这个题目是贯穿全文的线索;同时,“父亲的鞋子”也是作者感情的触发点,抒发了对父亲品质的赞美,凸显了文章主旨。

12.代词,这。 13.甲翁觉得自己老了,恐怕力气不够了。 14.两位老人能够克服困难去实现梦想,我们也应该学习他们,以锲而不舍的精神和顽强的意志,实现自己的人生理想。

【解析】12.本题考查对文言实词的理解能力。作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断。此题一词多义词,如“是”:这里是代词,这。所以千万不要以今释古。理解好上下文内容是作答的关键。

13.考查对文意的理解。解答此题要先疏通文意,然后找到与题目有关的句子,明显能找到此句:甲翁曰:“是山余亦未登,然老矣,恐力不胜。”,再用自己的话加以翻译即是答案。

14.考查对文章主旨的理解。甲翁开始以自己老了,不肯登山,在乙翁的鼓励下,两个老人一起登山的故事,表现了他们乐观向上,老当益壮,热爱生活,奋进的精神。告诉人们只要有锲而不舍的精神和顽强的意志,就能战胜客观困难,取得胜利。

【点睛】译文

从前有两个老翁,住在同一个城市里。甲老翁的妻子和孩子早离开了家乡,只有他自己罢了。一天,他带着酒去乙翁的家,两个人一起喝酒,十分快乐!乙翁说:"以前我曾去河北陕西郊游,但没有登过泰山,心中很悔恨,你能不能和我一起去呢 "甲翁说:"那山很陡峭,我也没有登过,总想着它,然而老了,恐怕力气不够了。"乙翁说:"你的话错了,以前的愚公,年纪将近九十岁的时候还可以移山,现在我们才六十多岁,哪里老呢!"甲翁说:"那太好了!"第二天,两个老人都去了,走过钱塘,横渡长江,走着从鸸到泰山的北面。晚上住下休息,凌晨上山,乙翁要扶他,甲翁说:"我的力气还可以,不用互相搀扶。"从太阳出来到傍晚时分,已经走过了半座大山。

15.你是我的指南针

在我的脑海里,有许多令我感动的事,它们都像海边的贝壳一串串地排列在我的脑海中。但其中有一件事,令我最受感动,提起这件事,我至今记忆犹新。

那一天早晨,我到了学校,今天是公布期中考试成绩的日子。放眼望去,同学们无一不是惴惴不安地猜测着自己的成绩,当然,我也一样。不过,我已经有了几分胜券在握的把握。因为我平时考试就是名列前茅,这次的考试与平时的考题相比,还略显简单,那么这样的话,考一个好成绩不是张飞吃豆芽——小菜一碟吗?想着又能够得一次优异成绩,又能够接受同学们羡慕的目光,我不禁把背往椅背上一靠,悠哉悠哉地看起课外书来,边看边哼起了小曲:“今儿咱老百姓真呀真高兴……”。

“铃铃铃”平日最讨厌的上课铃也变成了学校颁发奖状时的背景音乐,为谁颁发奖状呢?当然是我啦!这时,老师夹着一摞卷子走进了教室,清了清嗓子:“现在开始按顺序读成绩,第一名……”被读到名字的同学都长长舒了一口气,但是已经读到了第三十名,为什么还没有读到我?我一边竭力地思考着原因,一边不自觉地开始了“正襟危坐”。这时,一个声音入了我的耳畔,使我感到“山崩地裂”:“王兴原,第三十五名……”我从巅峰刹时跌入低谷,胳膊都不知道是怎么抬起来的了,颤颤巍巍地接过了“伤痕累累”的考卷

接下来的一节课,老师讲解卷子,可我一句话也没有听进去,我只是想,老师看见我退步这么快,难道不会批评我吗?我甚至有些后悔,后悔我没有多检查就交了考卷,后悔考试前几天没有好好复习……

下了课,老师果真把我叫进了走廊。我低下头,等待老师的批评,哎,老师白天为我们讲课,到了晚上,还要为我们备课,那劳倦可想而知!而我,却不体谅老师,还给班级拖后腿,这怎么能行呢!就在我沉浸在深深的自责中时,老师开口了:“王兴原,你的成绩现在不稳定完全是因为你太马虎了,多细心一些,也要专心听讲,这样成绩才能有所提高。”那话语是轻轻的,是柔和的,不像是严师的严厉批评,更像是一位慈母正在悉心教育孩子。可是,说是不马虎,专心听讲,又谈何容易呢!老师仿佛看出了我的疑惑,在我走进教室的瞬间,老师俯身说了一句话:“世上无难事,只怕有心人。”我茅塞顿开,从此成绩直线上升。

老师,您就是我学习道路上的指南针!

【详解】这是一篇命题作文。前面有一段提示性的语段,可以帮助学生打开写作的思路,明确写作的方向。题目“你是我的指南针”是一个比喻式的题目,“指南针”的作用是指明方向,给迷途的人以指引。“你”可以是人,如为你指明人生方向的老师,为你指点迷津的父母,帮你找到方向的朋友;也可以是物,如一棵不怕风雪的树,一朵在雨中摇曳生姿的莲,一只不怕艰难、慢慢前行的蜗牛。注意写作中要突出人或物对自己的“指引”作用,从而契合题目中“指南针”这一喻体。

【点睛】命题作文首先要审好题。不管遇到什么样的题目,都要咬文嚼字,仔细琢磨,找出题目的关键字眼在哪儿。找准它,根据它弄清题目的要求、重点和范围,确定文章的中心。确定好文章的中心之后,就需要围绕中心选取最能表达中心的材料。确定中心,选好材料以后,就需要列出一个简要的提纲,确定先写什么,再写什么,后写什么。

答案第6页,共6页

答案第5页,共6页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读