第1课《消息二则》课件(共22张ppt)2023-2024学年统编版语文八年级上册

文档属性

| 名称 | 第1课《消息二则》课件(共22张ppt)2023-2024学年统编版语文八年级上册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 809.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-09-27 16:12:57 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

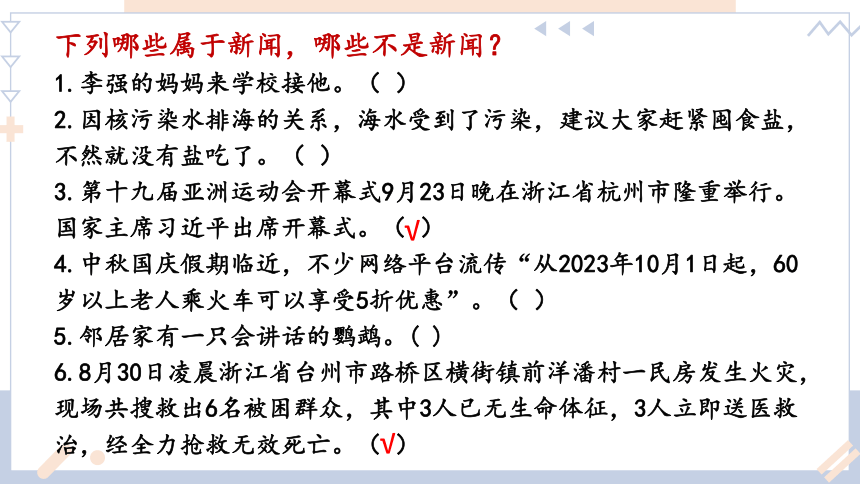

下列哪些属于新闻,哪些不是新闻?

1.李强的妈妈来学校接他。( )

2.因核污染水排海的关系,海水受到了污染,建议大家赶紧囤食盐,不然就没有盐吃了。( )

3.第十九届亚洲运动会开幕式9月23日晚在浙江省杭州市隆重举行。国家主席习近平出席开幕式。( )

4.中秋国庆假期临近,不少网络平台流传“从2023年10月1日起,60岁以上老人乘火车可以享受5折优惠”。( )

5.邻居家有一只会讲话的鹦鹉。( )

6.8月30日凌晨浙江省台州市路桥区横街镇前洋潘村一民房发生火灾,现场共搜救出6名被困群众,其中3人已无生命体征,3人立即送医救治,经全力抢救无效死亡。( )

√

√

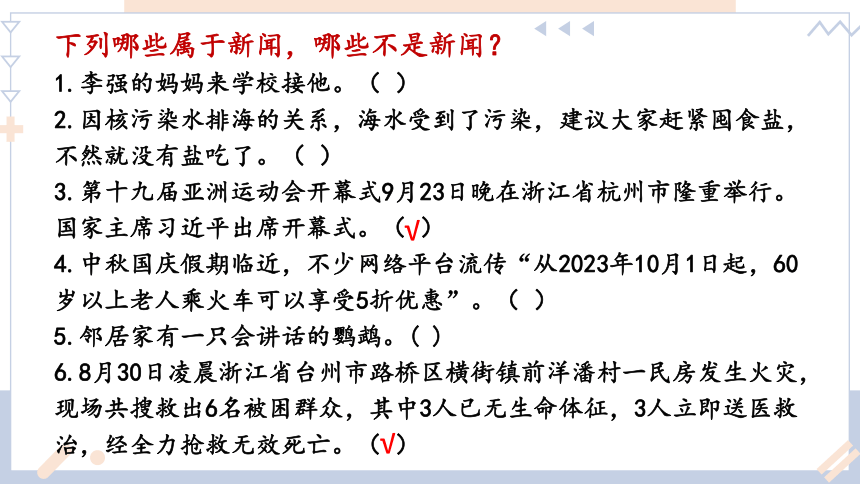

报道新闻整体

突出呈现新闻事件的某一场景

新闻

消息

特写

通讯

评论

……

详细记述新闻事件,具体表现特定人物

对新闻事件、社会现象、重要问题等发表评论

时效性

主要内容

分类

篇幅

强

一般

较弱

较强

一般而言较短

灵活

较长

一般而言比较短

《消息二则》

毛泽东

渡江战役是解放战争时期中国人民解放军对国民党军汤恩伯、白崇禧两集团进行的战略性进攻战役。经过辽沈、淮海、平津三大战役,国民党军已经失去了战略防御能力,但仍有204万兵力据守长江以南,并借“和谈”烟幕,构筑长江防线,企图依托长江天堑,与人民解放军隔江对峙。

中央早已洞悉国民党政府的意图,组织百万大军逼近长江,分东、中、西三个集团,做好了渡江准备。1949年4月20日,国民党政府拒绝签订《国内和平协定》,渡江战役于当天午夜打响。毛泽东主席与朱德总司令旋即发布《向全国进军》的命令。

本文所选的两则消息分别刊载于1949年4月22日、24日《人民日报》。

一、知晓写作背景

合作探究:

二、寻找消息特点

自读两则消息,参照旁批,总结消息的结构特点。

二、寻找消息特点

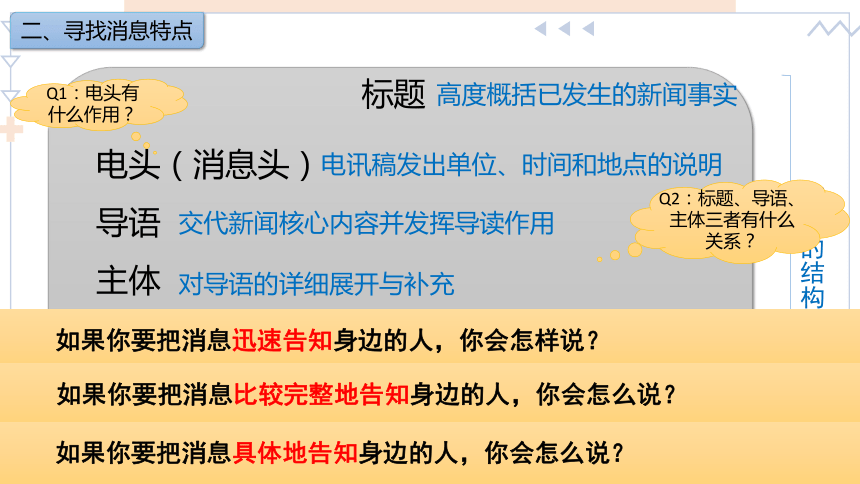

标题

电头(消息头)

导语

主体

背景

结语

消息的结构

高度概括已发生的新闻事实

电讯稿发出单位、时间和地点的说明

交代新闻核心内容并发挥导读作用

对导语的详细展开与补充

是新闻事实发生的历史条件或现实环境

Q1:电头有什么作用?

如果你要把消息迅速告知身边的人,你会怎样说?

如果你要把消息比较完整地告知身边的人,你会怎么说?

如果你要把消息具体地告知身边的人,你会怎么说?

Q2:标题、导语、主体三者有什么关系?

二、寻找消息特点

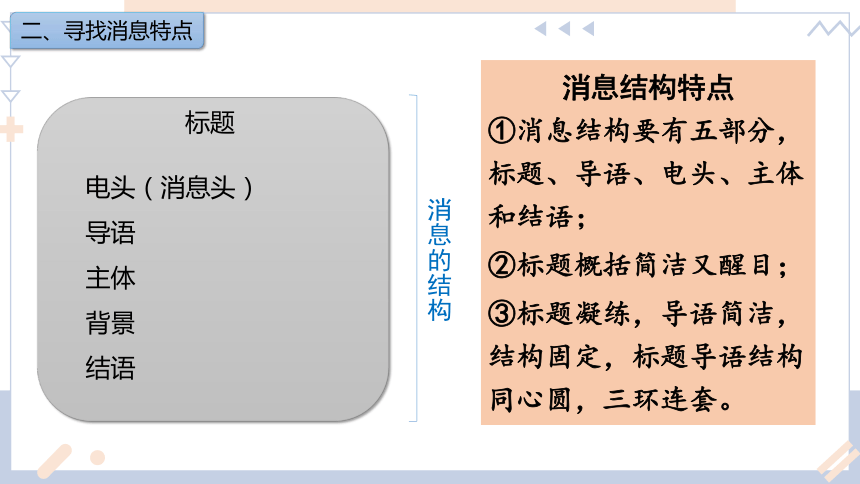

标题

电头(消息头)

导语

主体

背景

结语

消息的结构

消息结构特点

①消息结构要有五部分,标题、导语、电头、主体和结语;

②标题概括简洁又醒目;

③标题凝练,导语简洁,结构固定,标题导语结构同心圆,三环连套。

三、比较消息异同

我三十万大军胜利南渡长江

(一九四九年四月二十二日)

新华社长江前线二十二日二时电 英勇的人民解放军二十一日已有大约三十万人渡过长江。

人民解放军百万大军横渡长江

(一九四九年四月二十二日)

新华社长江前线22日22时电 人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

我三十万大军胜利南渡长江

新华社长江前线二十二日二时电 ①英勇的人民解放军二十一日已有大约三十万人渡过长江。 ②渡江战斗于二十日午夜开始,地点在芜湖、安庆之间。 ③国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。 ④长江风平浪静,我军万船齐放,直取对岸,不到二十四小时,三十万人民解放军即已突破敌阵,占领南岸广大地区,现正向繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港诸城进击中。 ⑤人民解放军正以自己的英雄式的战斗,坚决地执行毛主席朱总司令的命令。

胜

负

战

况

展

望

“倒金字塔体”图示

导 语:最 有 价 值 的 新 闻 事 实

对导语的展开:支撑性新闻细节和新闻背景

导语中未交待的其他新闻事实及支撑性材料

其他解疑释惑

的材料

标 题:简 明 醒 目 揭 示 新 闻 内 容

重要性依次递减

消息写作的“倒金字塔”结构

按新闻价值由高到低的顺序组织事实材料,由重及轻地展开报道,不同于从开端、发展、高潮到结局的故事化叙事。这是消息的性质决定的,把最重要的内容最迅速地让人们了解。这种写法很有意义:

一是这种结构便于阅读。比如,读者可能在任何时候放下报纸,因此有必要把重要材料首先让读者读到。“一个只读了一段的人可以知道该消息中的精华部分。”这个说法是很有道理的,新闻的作者和编者不能总是指望读者把全篇文章读完。事实上,我们在阅读新闻的时候常常半途而废。倒金字塔结构可以让读者在任何地方停止阅读都能获得对新闻事实的较完整认识,只不过读完了知道得较详细,没读完知道得较粗略罢了。

二是便于写稿。倒金字塔结构形式也给作者写稿带来了方便。作者在采访时对材料已有了较充分的认识,在写作时只需按重要程度将材料组织在一起,一篇新闻的结构就安排妥当了,无须创造性的构思,使稿子出手更为快捷。

三是便于编辑。采用倒金字塔结构形式的消息,编辑、删节起来十分容易,编辑只需要从消息的后面开始删就可以了。这样,删改时就不必对文章大动刀斧,打乱重写。

人物:

时间:

地点:

事件:

背景:

结果:

新闻要素

三十万人民解放军

二十一日,于二十日午夜开始

芜湖、安庆之间

渡过长江

国民党反动派拒绝签订和平协定,人民解放军为打败蒋介石,解放全中国而发起渡江战役。

三十万人民解放军胜利南渡

部队及 渡江区域 开始时间 (预计)完成渡江时间 已渡江人数 结果

东路军 (南京—江阴)

中路军 (安庆—芜湖)

西路军 (九江—安庆)

请你在书本第四页的插图上分别标出三路大军的渡江区域、兵力分布情况、渡江开始及预计完成时间。

四、理清写作思路

九江

江阴

安庆

芜湖

江阴

安庆

芜湖

中路军

西路军

(35万)

(30万)

(35万)

九江

20日夜--21日夜

21日17时--22日22时

21日17时--22日22时

1.主体部分为什么按“中路军、西路军、东路军”的顺序叙述?

中路军首先发起渡江作战,所以先写。西路军和中路军所遇情况比较相像,敌军抵抗都比较微弱,而东路敌军抵抗较为顽强,所以中、西两路军合写在前,东路单写在后。详写东路激战,文势也涌起高潮。

2.三路大军的渡江情况,哪路详写?哪路略写?为什么要这样安排?

中路军写得简略,是因为新华社在此前已经有关于中路军的详细报道,此处简略交代即可转入下文。西路军写得稍详,是因为渡江正在进行中,有些事情需要交代,如“至发电时止,该路三十五万人民解放军已渡过三分之二,余部二十三日可渡完”。已渡过的“正向南扩展中”,预示了战役的前景。东路军写得最详,因为它所遇抵抗“较为顽强”,胜利来之不易,故作详细报道。不仅较具体地写了战斗情况;而且更详尽地写了战果。三个层次写得有同有异,有详有略,统一中有变化,避免了重复雷同。

——主体的写作思路

五、感受语言特点

歼灭一切抵抗之敌,

控制扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,

并占领江阴要塞、切断长江。

我军前锋,业已封锁镇江无锡段铁路线。

五、感受语言特点

占领扬中、镇江、江阴等县的广大地区

我军前锋,已经切断镇江、无锡段铁路线

(原文:诸)

(原文:业已)

五、感受语言特点

③国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。

④长江风平浪静,我军万船齐放,直取对岸,不到二十四小时,三十万人民解放军即已突破敌阵,占领南岸广大地区,现正向繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港诸城进击中。

消息讲究准确、凝练,但不等于不可以有文采,更不等于不能描写。因为描写本身与准确、凝练不矛盾,只要这种描写是客观的,它就能起到“准确传递信息”的作用。

二十一日下午五时起,我西路军开始渡江

我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志

我军所遇之抵抗,甚为微弱

东面防线又被我军突破了

我东路三十五万大军与西路同日同时发起渡江作战

我东路各军已大部渡过南岸,余部二十三日可以渡完

我已歼灭及其击溃一切抵抗之敌

我军前锋,业已切断镇江、无锡段铁路线

六、读出情感态度

二十一日下午五时起,我西路军开始渡江

我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志

我军所遇之抵抗,甚为微弱

东面防线又被我军突破了

我东路三十五万大军与西路同日同时发起渡江作战

我东路各军已大部渡过南岸,余部二十三日可以渡完

我已歼灭及其击溃一切抵抗之敌

我军前锋,业已切断镇江、无锡段铁路线

六、读出情感态度

六、读出情感态度

新闻作者在写作时必然考虑到不同的读者对象,因而必定会有某种写作目的和意图,以期达到一定的交际效果。

根据你的理解,分析作者写作的目的、意图。

读者对象 达成效果 作者的目的、意图

人民解放军

持中立态度的民众

国民党政府及军队

了解渡江战役的丰硕战果,激发更大的战斗热情

渐渐清楚时局的变化,改变原先摇摆不定的立场

战斗信念受到打击,军心涣散

鼓舞前方战士的士气,进一步摧毁敌人的信心,向全国人民宣告战争的大势所趋

示范:下列词语,怎样朗读更好,说说你的理解。

·冲破”“横渡”“英勇善战”“锐不可当”等应:

·封锁”“控制”“切断”“歼灭”“击溃”应:

·不料”“纷纷溃退”“毫无斗志”应:

重读,读出胜利的豪情。

干脆利落、斩钉截铁地读,读出自豪和胜利的喜悦。

读出奚落,嘲讽的语气。

下列哪些属于新闻,哪些不是新闻?

1.李强的妈妈来学校接他。( )

2.因核污染水排海的关系,海水受到了污染,建议大家赶紧囤食盐,不然就没有盐吃了。( )

3.第十九届亚洲运动会开幕式9月23日晚在浙江省杭州市隆重举行。国家主席习近平出席开幕式。( )

4.中秋国庆假期临近,不少网络平台流传“从2023年10月1日起,60岁以上老人乘火车可以享受5折优惠”。( )

5.邻居家有一只会讲话的鹦鹉。( )

6.8月30日凌晨浙江省台州市路桥区横街镇前洋潘村一民房发生火灾,现场共搜救出6名被困群众,其中3人已无生命体征,3人立即送医救治,经全力抢救无效死亡。( )

√

√

报道新闻整体

突出呈现新闻事件的某一场景

新闻

消息

特写

通讯

评论

……

详细记述新闻事件,具体表现特定人物

对新闻事件、社会现象、重要问题等发表评论

时效性

主要内容

分类

篇幅

强

一般

较弱

较强

一般而言较短

灵活

较长

一般而言比较短

《消息二则》

毛泽东

渡江战役是解放战争时期中国人民解放军对国民党军汤恩伯、白崇禧两集团进行的战略性进攻战役。经过辽沈、淮海、平津三大战役,国民党军已经失去了战略防御能力,但仍有204万兵力据守长江以南,并借“和谈”烟幕,构筑长江防线,企图依托长江天堑,与人民解放军隔江对峙。

中央早已洞悉国民党政府的意图,组织百万大军逼近长江,分东、中、西三个集团,做好了渡江准备。1949年4月20日,国民党政府拒绝签订《国内和平协定》,渡江战役于当天午夜打响。毛泽东主席与朱德总司令旋即发布《向全国进军》的命令。

本文所选的两则消息分别刊载于1949年4月22日、24日《人民日报》。

一、知晓写作背景

合作探究:

二、寻找消息特点

自读两则消息,参照旁批,总结消息的结构特点。

二、寻找消息特点

标题

电头(消息头)

导语

主体

背景

结语

消息的结构

高度概括已发生的新闻事实

电讯稿发出单位、时间和地点的说明

交代新闻核心内容并发挥导读作用

对导语的详细展开与补充

是新闻事实发生的历史条件或现实环境

Q1:电头有什么作用?

如果你要把消息迅速告知身边的人,你会怎样说?

如果你要把消息比较完整地告知身边的人,你会怎么说?

如果你要把消息具体地告知身边的人,你会怎么说?

Q2:标题、导语、主体三者有什么关系?

二、寻找消息特点

标题

电头(消息头)

导语

主体

背景

结语

消息的结构

消息结构特点

①消息结构要有五部分,标题、导语、电头、主体和结语;

②标题概括简洁又醒目;

③标题凝练,导语简洁,结构固定,标题导语结构同心圆,三环连套。

三、比较消息异同

我三十万大军胜利南渡长江

(一九四九年四月二十二日)

新华社长江前线二十二日二时电 英勇的人民解放军二十一日已有大约三十万人渡过长江。

人民解放军百万大军横渡长江

(一九四九年四月二十二日)

新华社长江前线22日22时电 人民解放军百万大军,从一千余华里的战线上,冲破敌阵,横渡长江。西起九江(不含),东至江阴,均是人民解放军的渡江区域。

我三十万大军胜利南渡长江

新华社长江前线二十二日二时电 ①英勇的人民解放军二十一日已有大约三十万人渡过长江。 ②渡江战斗于二十日午夜开始,地点在芜湖、安庆之间。 ③国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。 ④长江风平浪静,我军万船齐放,直取对岸,不到二十四小时,三十万人民解放军即已突破敌阵,占领南岸广大地区,现正向繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港诸城进击中。 ⑤人民解放军正以自己的英雄式的战斗,坚决地执行毛主席朱总司令的命令。

胜

负

战

况

展

望

“倒金字塔体”图示

导 语:最 有 价 值 的 新 闻 事 实

对导语的展开:支撑性新闻细节和新闻背景

导语中未交待的其他新闻事实及支撑性材料

其他解疑释惑

的材料

标 题:简 明 醒 目 揭 示 新 闻 内 容

重要性依次递减

消息写作的“倒金字塔”结构

按新闻价值由高到低的顺序组织事实材料,由重及轻地展开报道,不同于从开端、发展、高潮到结局的故事化叙事。这是消息的性质决定的,把最重要的内容最迅速地让人们了解。这种写法很有意义:

一是这种结构便于阅读。比如,读者可能在任何时候放下报纸,因此有必要把重要材料首先让读者读到。“一个只读了一段的人可以知道该消息中的精华部分。”这个说法是很有道理的,新闻的作者和编者不能总是指望读者把全篇文章读完。事实上,我们在阅读新闻的时候常常半途而废。倒金字塔结构可以让读者在任何地方停止阅读都能获得对新闻事实的较完整认识,只不过读完了知道得较详细,没读完知道得较粗略罢了。

二是便于写稿。倒金字塔结构形式也给作者写稿带来了方便。作者在采访时对材料已有了较充分的认识,在写作时只需按重要程度将材料组织在一起,一篇新闻的结构就安排妥当了,无须创造性的构思,使稿子出手更为快捷。

三是便于编辑。采用倒金字塔结构形式的消息,编辑、删节起来十分容易,编辑只需要从消息的后面开始删就可以了。这样,删改时就不必对文章大动刀斧,打乱重写。

人物:

时间:

地点:

事件:

背景:

结果:

新闻要素

三十万人民解放军

二十一日,于二十日午夜开始

芜湖、安庆之间

渡过长江

国民党反动派拒绝签订和平协定,人民解放军为打败蒋介石,解放全中国而发起渡江战役。

三十万人民解放军胜利南渡

部队及 渡江区域 开始时间 (预计)完成渡江时间 已渡江人数 结果

东路军 (南京—江阴)

中路军 (安庆—芜湖)

西路军 (九江—安庆)

请你在书本第四页的插图上分别标出三路大军的渡江区域、兵力分布情况、渡江开始及预计完成时间。

四、理清写作思路

九江

江阴

安庆

芜湖

江阴

安庆

芜湖

中路军

西路军

(35万)

(30万)

(35万)

九江

20日夜--21日夜

21日17时--22日22时

21日17时--22日22时

1.主体部分为什么按“中路军、西路军、东路军”的顺序叙述?

中路军首先发起渡江作战,所以先写。西路军和中路军所遇情况比较相像,敌军抵抗都比较微弱,而东路敌军抵抗较为顽强,所以中、西两路军合写在前,东路单写在后。详写东路激战,文势也涌起高潮。

2.三路大军的渡江情况,哪路详写?哪路略写?为什么要这样安排?

中路军写得简略,是因为新华社在此前已经有关于中路军的详细报道,此处简略交代即可转入下文。西路军写得稍详,是因为渡江正在进行中,有些事情需要交代,如“至发电时止,该路三十五万人民解放军已渡过三分之二,余部二十三日可渡完”。已渡过的“正向南扩展中”,预示了战役的前景。东路军写得最详,因为它所遇抵抗“较为顽强”,胜利来之不易,故作详细报道。不仅较具体地写了战斗情况;而且更详尽地写了战果。三个层次写得有同有异,有详有略,统一中有变化,避免了重复雷同。

——主体的写作思路

五、感受语言特点

歼灭一切抵抗之敌,

控制扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,

并占领江阴要塞、切断长江。

我军前锋,业已封锁镇江无锡段铁路线。

五、感受语言特点

占领扬中、镇江、江阴等县的广大地区

我军前锋,已经切断镇江、无锡段铁路线

(原文:诸)

(原文:业已)

五、感受语言特点

③国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。

④长江风平浪静,我军万船齐放,直取对岸,不到二十四小时,三十万人民解放军即已突破敌阵,占领南岸广大地区,现正向繁昌、铜陵、青阳、荻港、鲁港诸城进击中。

消息讲究准确、凝练,但不等于不可以有文采,更不等于不能描写。因为描写本身与准确、凝练不矛盾,只要这种描写是客观的,它就能起到“准确传递信息”的作用。

二十一日下午五时起,我西路军开始渡江

我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志

我军所遇之抵抗,甚为微弱

东面防线又被我军突破了

我东路三十五万大军与西路同日同时发起渡江作战

我东路各军已大部渡过南岸,余部二十三日可以渡完

我已歼灭及其击溃一切抵抗之敌

我军前锋,业已切断镇江、无锡段铁路线

六、读出情感态度

二十一日下午五时起,我西路军开始渡江

我西路军当面之敌亦纷纷溃退,毫无斗志

我军所遇之抵抗,甚为微弱

东面防线又被我军突破了

我东路三十五万大军与西路同日同时发起渡江作战

我东路各军已大部渡过南岸,余部二十三日可以渡完

我已歼灭及其击溃一切抵抗之敌

我军前锋,业已切断镇江、无锡段铁路线

六、读出情感态度

六、读出情感态度

新闻作者在写作时必然考虑到不同的读者对象,因而必定会有某种写作目的和意图,以期达到一定的交际效果。

根据你的理解,分析作者写作的目的、意图。

读者对象 达成效果 作者的目的、意图

人民解放军

持中立态度的民众

国民党政府及军队

了解渡江战役的丰硕战果,激发更大的战斗热情

渐渐清楚时局的变化,改变原先摇摆不定的立场

战斗信念受到打击,军心涣散

鼓舞前方战士的士气,进一步摧毁敌人的信心,向全国人民宣告战争的大势所趋

示范:下列词语,怎样朗读更好,说说你的理解。

·冲破”“横渡”“英勇善战”“锐不可当”等应:

·封锁”“控制”“切断”“歼灭”“击溃”应:

·不料”“纷纷溃退”“毫无斗志”应:

重读,读出胜利的豪情。

干脆利落、斩钉截铁地读,读出自豪和胜利的喜悦。

读出奚落,嘲讽的语气。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读