第六单元检测 (含解析)语文八年级上册

文档属性

| 名称 | 第六单元检测 (含解析)语文八年级上册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 44.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-04 13:19:04 | ||

图片预览

文档简介

第六单元检测 八年级语文上册(部编版 )

一、积累与运用(30分)

1.下列加点字注音有误的一项是( )

A.燕脂(yān) 箕畚(běn) 始龀(chèn) 往之女家(rǔ)

B.夯实(hāng) 折戟(jǐ) 介胄(zhòu) 一厝朔东(cuò)

C.角声(jiǎo) 畎亩(quǎn) 提携(xié) 荷担者(hè)

D.塞上(sài) 弓弩(nú) 曩者(nǎng) 山北之塞(sè)

2.下列对加点词解释有误的一项是( )

A.丈夫之冠也,父命之 命:教导,训诲

B.人恒过,然后能改 恒:一直

C.聚室而谋曰 室:家,全家

D.军细柳,以备胡 备:防备

3.下列句子中加点词的解释全对的一项是( )

A.年且九十(将近) 且焉置土石(况且)

B.居无何(居住) 居天下之广居(屋子,住宅)

C.上自劳军(慰问) 劳其筋骨(劳苦)

D.帝感其诚(诚心) 公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉(诚实)

4.下列句子的朗读节奏划分有误的一项是( )

A.壁门士吏/谓从属车骑曰

B.故天/将降大任于是/人也

C.念/无与为乐者,遂至/承天寺,寻/张怀明

D.九万里/风鹏正举

5.下列关于文字、文学和文化常识表述错误的一项是( )

A.《富贵不能淫》选自《孟子》,该书与《论语》《大学》《中庸》合称 “四书”。

B.《愚公移山》选自《列子》,列子是战国时期思想家,道家思想代表人物之一。

C.《周亚夫军细柳》选自我国第一部编年体通史《史记》,作者是西汉时期的司马迁。《史记》曾被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

D.《饮酒》的作者是东晋诗人陶渊明,他是我国田园诗派的创始人。

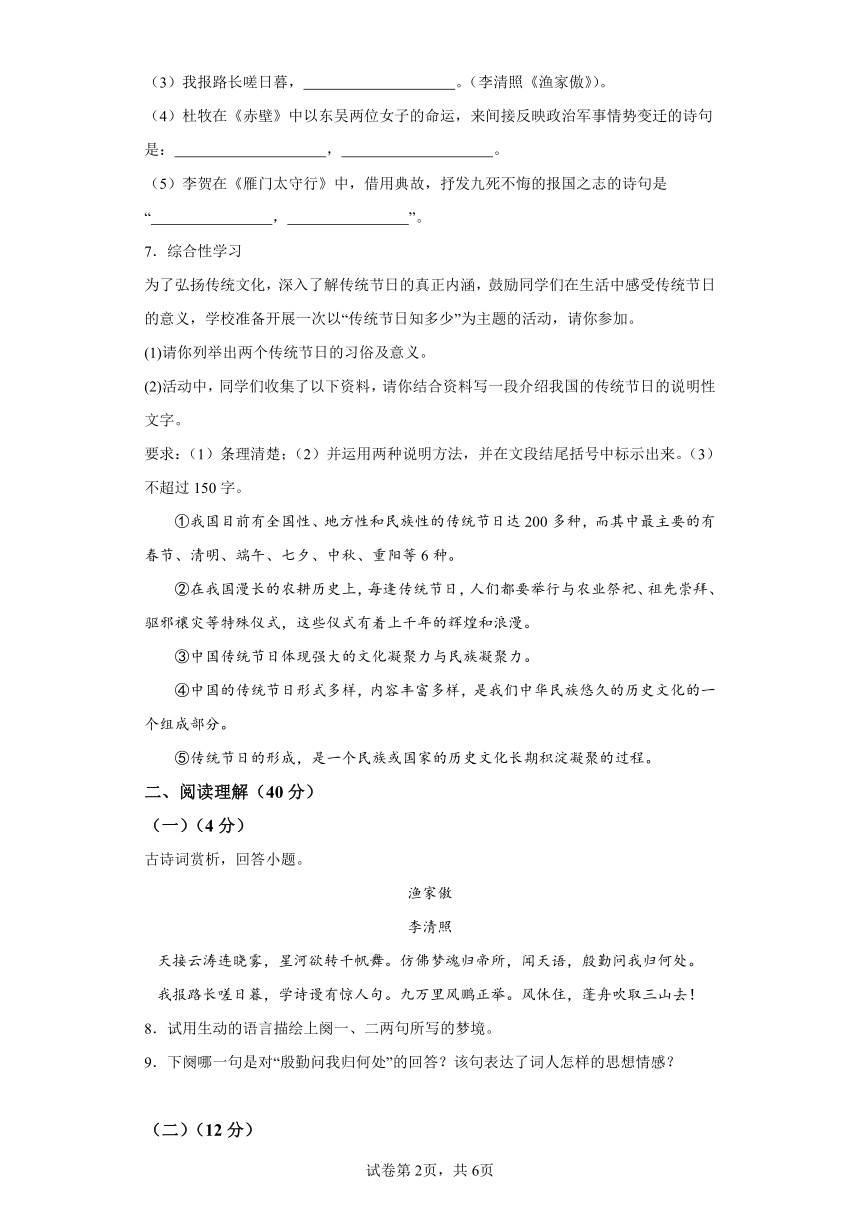

6.默写

(1)采菊东篱下, 。(陶渊明《饮酒》)

(2) , , 。此之谓大丈夫。(孟子《富贵不能淫》)

(3)我报路长嗟日暮, 。(李清照《渔家傲》)。

(4)杜牧在《赤壁》中以东吴两位女子的命运,来间接反映政治军事情势变迁的诗句是: , 。

(5)李贺在《雁门太守行》中,借用典故,抒发九死不悔的报国之志的诗句是“ , ”。

7.综合性学习

为了弘扬传统文化,深入了解传统节日的真正内涵,鼓励同学们在生活中感受传统节日的意义,学校准备开展一次以“传统节日知多少”为主题的活动,请你参加。

(1)请你列举出两个传统节日的习俗及意义。

(2)活动中,同学们收集了以下资料,请你结合资料写一段介绍我国的传统节日的说明性文字。

要求:(1)条理清楚;(2)并运用两种说明方法,并在文段结尾括号中标示出来。(3)不超过150字。

①我国目前有全国性、地方性和民族性的传统节日达200多种,而其中最主要的有春节、清明、端午、七夕、中秋、重阳等6种。

②在我国漫长的农耕历史上,每逢传统节日,人们都要举行与农业祭祀、祖先崇拜、驱邪禳灾等特殊仪式,这些仪式有着上千年的辉煌和浪漫。

③中国传统节日体现强大的文化凝聚力与民族凝聚力。

④中国的传统节日形式多样,内容丰富多样,是我们中华民族悠久的历史文化的一个组成部分。

⑤传统节日的形成,是一个民族或国家的历史文化长期积淀凝聚的过程。

二、阅读理解(40分)

(一)(4分)

古诗词赏析,回答小题。

渔家傲

李清照

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

8.试用生动的语言描绘上阕一、二两句所写的梦境。

9.下阕哪一句是对“殷勤问我归何处”的回答?该句表达了词人怎样的思想情感?

(二)(12分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

[甲]人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(选自《生于忧患,死于安乐》)

[乙]孟子少时诵①,其母方②织。孟子辍然③中止,乃复进。其母知其喧④也,呼而问之曰:“何为中止?”对曰:“有所失复得。”其母引刀裂其织,以此诫之。自是之后,孟子不复喧矣。

(选自《韩诗外传》卷九)

注①诵:背诵。②方:正在。③辍然:突然中止的样子。辍,停止,废止。④喧:遗忘。

10.解释下列加点的词。

(1)人恒过,然后能改( )

(2)其母引刀裂其织( )

11.用现代汉语翻译下列句子。

(1)困于心,衡于虑,而后作。

(2)自是之后,孟子不复喧矣。

12.甲、乙两文在表达方面有什么不同?

13.你认为乙文中孟母教子的方法有什么独特的地方?这个故事说明了什么道理?

(三)(12分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

(选自《孟子 富贵不能淫》)

【乙】

豫让①臣事智伯,及赵襄子杀智伯,让为之报仇,声名烈烈,虽愚夫愚妇莫不知其为忠臣义士也。呜呼!让之死固忠矣,惜乎处死之道有未忠者存焉②。何也?观其漆身吞炭③,谓其友曰:“凡吾所为者极难,将以愧天下后世之为人臣而怀二心者也。”谓非忠可乎?及观斩衣三跃④,襄子责以不死于中行氏而独死于智伯,让应曰:“中行氏以众人待我,我故以众人报之;智伯以国士待我,我故以国士报之。”即此而论,让有余憾矣。

让既自谓智伯待以国士矣,国士,济国之士也。当伯请地无厌之日,纵欲荒暴之时,为让者,正宜陈力就列,谆谆然而告之曰:“诸侯大夫,各安分地,无相侵夺,古之制也。今无故而取地于人,人不与,而吾之忿心必生;与之,则吾之骄心以起。忿必争,争必败;骄必傲,傲必亡。”谆切恳告,谏不从,再谏之,再谏不从,三谏之,三谏不从,移其伏剑之死,死于是日。若然,则让虽死犹生也,岂不胜于斩衣而死乎?

(选自方孝孺《豫让论》,有改动)

【注释】①豫让:战国时晋国人。最初投于晋国贵族范氏、中行氏门下,因为不得重用而改投智伯门下,智伯对他十分器重。后来智伯被赵襄子所杀,豫让曾两次计划为智伯报仇,均未成功。②惜乎处死之道有未忠者存焉:可惜他这样死的方式还存在不忠的成分。③漆身吞炭:豫让第一次行刺未遂,赵襄子把他释放了,但他继续图谋为智伯报仇。他将全身涂上漆,吞下火炭,改变自己的容貌声音,准备第二次行刺。④斩衣三跃:第二次刺杀未遂后,豫让被赵襄子的侍从包围,无奈之下,他请求赵襄子将衣服脱下来让他刺几剑以成全他,刺完后伏剑自杀。

14.下列句中加点词的意思相同的一项是( )

A.是焉得为大丈夫乎 实是欲界之仙都

B.富贵不能淫 若夫淫雨霏霏,连月不开

C.让之死固忠矣 汝心之固,固不可彻

D.及观斩衣三跃 及鲁肃过寻阳

15.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)得志,与民由之;不得志,独行其道。

(2)中行氏以众人待我,我故以众人报之;智伯以国士待我,我故以国士报之。

16.用“ /”为文中画线的部分断句。(限断一处)

谆谆然而告之曰

17.甲乙两文都是议论性文章,观点鲜明破中有立。孟子首先批驳了无原则顺从的(1)“ ”(用原文语句回答) ,然后提出了“大丈夫”的具体标准;方孝孺认为,“国士”即(2)“”(用原文语句回答)。“大丈夫”“国士”都是将个人命运与国家、民族命运紧密结合在一起,为之不懈奋斗,并作出了卓越贡献的人。时代要求不同,“国士”的内涵会各有侧重:唐代“国士”可能侧重于建功立业,元代“国士”可能侧重于民族气节,今天的“国士”可能侧重于社会责任与担当。

(四)(12分)

阅读下面文言文,完成后面小题.

献山雉①为凤凰

楚人有担山雉者,路人问曰:“何鸟也?”担雉者欺之曰:“凤凰也。”路人曰:“我闻有凤凰,今始见之。汝贩②之乎?”曰:“然。”买以十金,弗与。请加倍,乃与之。

将欲献楚王,经宿③而鸟死。路人不遑④惜金,惟恨不得以献楚王。国人传之,咸以为真凤凰。贵欲以献之,遂闻楚王。楚王感其欲献于己,召而厚赐之,过于买鸟之金十倍。

【注释】①雉:俗称野鸡。②贩:卖。③经宿:经过一夜。④不遑:来不及。

18.下面句子朗读节奏的划分不正确的一项是( )

A.楚人/有担山雉者

B.我闻/有凤凰

C.楚王/感其欲献于己

D.过于/买鸟之金十倍。

19.解释文中加点词语的意思。

(1)始( )

(2)与( )

(3)咸( )

20.翻译文中划线的句子。

(1)路人不遑惜金,惟恨不得以献楚王。

(2)贵欲以献之,遂闻楚王。

21.简要分析文中的三个人的人物形象。

(1)担雉者:

(2)路人:

(3)楚王:

三、作文(50分)

22.阅读下面文字,根据要求作文。

当你看到“财富”二字时,可能会想到家里的财产、父母的地位等,其实财富的内涵很丰富:师友的支持,亲人的关爱是财富;良好的习惯,优秀的品格是财富;就连那遭遇的挫折,经历的失败,也可能成为一个人的财富……

请以“最宝贵的财富”为题,写一篇文章。

要求:①除诗歌、戏剧外,文体不限;②内容具体,感情真实健康,不要原文照抄提示语;③标点正确,书写规范整洁,不少于600字;④文中不要出现自己的真实姓名、班名等有关信息。

试卷第6页,共6页

试卷第1页,共6页

参考答案:

1.D

【详解】本题考查汉字的注音。

D. 弓弩(nú)——nǔ;

故选D。

2.B

【详解】本题考查文言词语意思理解。

B.句意:一个人经常犯错误,然后才能改正。恒:经常、常常的意思;

故选B。

3.A

【详解】考查文言实词。

B.“居无何”的意思是过了不久。居:经过,表示相隔一段时间。“居天下之广居”句意:居住在天下最宽广的住宅“仁”里。第一个“居”:居住;

C.“劳其筋骨”句意:使他筋骨劳累。劳:使……劳累;

D.“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉”句意:公孙衍、张仪难道不是真正有大志、有作为、有气节的男子吗?诚:真正,确实;

故选A。

4.B

【详解】本题考查句子朗读节奏划分。要根据句意和结构进行分析划分。

B.句意:所以上天要把重任降临在某人的身上。“故”,“所以”的意思,起总领作用;应在此断开。“天将降大任”是句子主体;“于是人也”是补充成分,两者之间应断开。故断句为:故/天将降大任/于是人也;

故选B。

5.C

【详解】C.《周亚夫军细柳》选自我国第一部纪传体通史《史记》;

故选C。

6. 悠然见南山 富贵不能淫 贫贱不能移 威武不能屈 学诗谩有惊人句 东风不与周郎便 铜雀春深锁二乔 报君黄金台上意 提携玉龙为君死

【详解】默写题作答时,一是要透彻理解诗文内容;二要认真审题,找出符合题意的诗文句子;三,答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错别字。本题中的“悠、淫、贱、屈、谩、郎、提携”等字词容易写错。

7.(1)①中秋节,中秋吃月饼,象征亲人团团圆圆。②清明节,清明扫墓,寄托对逝去亲人的哀思。

(2)中国的传统节日形式多样,内容丰富多样,是我们中华民族悠久的历史文化的一个组成部分。传统节日的形成过程,是一个民族或国家的历史文化长期积淀凝聚的过程,我国的传统节日,无一不是从远古发展过来的。从这些流传至今的节日风俗里,还可以清晰地看到古代人民社会生活的精彩画面。自2008起,国家法定节假日中,新加了清明、端午、中秋三个传统节日。(做诠释,举例子)

【详解】(1)本题考查积累运用能力。

中国的传统节日主要有春节(正月初一)、元宵节(正月十五)、龙抬头(二月二)、上巳节(农历三月初三)、清明节(阳历4月5日前后)、端午节(农历五月初五)、七夕节(农历七月初七)、七月半(农历七月十四/十五)、中秋节(农历八月十五)、重阳节(农历九月九)、冬至节(阳历12月21—23日)、岁除(年尾最后一天) 等。

春节,即农历新年,一年之岁首,传统上的“年节”。俗称新春、新岁、新年、新禧、年禧、大年等,口头上又称度岁、庆岁、过年、过大年。春节历史悠久,由上古时代岁首祈年祭祀活动演变来。万物本乎天、人本乎祖,祈年祭祀、敬天法祖,报本反始也。

元宵节,又称上元节、小正月、元夕或灯节,为每年农历正月十五日,是中国春节年俗中最后一个重要节令。元宵节是中国与汉字文化圈地区以及海外华人的传统节日之一。正月是农历的元月,古人称“夜”为“宵”,所以把一年中第一个月圆之夜正月十五称为元宵节。

龙抬头(农历二月二),又被称为“春耕节”、“农事节”、“春龙节”,是中国民间传统节日。每年农历二月初二,传说是龙抬头的日子,它是中国的一个传统节日。庆祝“龙头节”,以示敬龙祈雨,让老天保佑丰收。

清明节,又称踏青节,节期在仲春与暮春之交。清明兼具自然与人文两大内涵,既是自然节气点,也是传统节日。清明节是传统的重大春祭节日,扫墓祭祀、缅怀祖先,是中华民族数千年来留下的优良传统,不仅有利于弘扬孝道亲情、唤醒家族共同记忆,还可促进家族成员乃至民族的凝聚力和认同感。

七夕节,为每年农历七月初七,又名乞巧节、七巧节、双七、香日、星期、兰夜、女儿节或七姐诞等。“七夕”最早来源于人们对自然天象的崇拜,早在远古时代,古人将天文星区与地理区域相互对应,这个对应关系就天文来说,称作“分星”,就地面来说,称作“分野”。

从中选择两个即可。

(2)本题考查语言表达。题目要求写一段说明性文字,就是说,答案要符合说明文的基本特点。如:有一定的说明顺序,使用适当的说明方法,语言以平实为主。

示例:目前,我国有全国性、地方性和民族性的传统节日200多种。中国的传统节日形式多样,内容丰富,是我们中华民族悠久的历史文化的一个组成部分。在我国漫长的农耕历史上,每逢传统节日,人们都要举行与农业祭祀、祖先崇拜、驱邪禳灾等特殊仪式,这些仪式有着上千年的辉煌和浪漫,是一个民族或国家的历史文化长期积淀凝聚的过程,可以清晰地看到古代人民社会生活的精彩画面。(作诠释,列数字)。

8.示例:清晨,茫茫的大海上,云雾弥漫,波涛汹涌海风呼啸,从颠簸的船舱中仰望天空,天上的银河似乎要转动一般,而无数的船帆在风浪中飞舞前进。 9.我报路长嗟日暮,学诗漫有惊人句。表达了词人晚年在现实生活中怀才不遇、孤独无依、奋力挣扎的苦闷和对现实的强烈不满。

【解析】8.本题考查描绘诗歌画面。描绘画面要注意抓住意象,加入想象合理描绘。上阕一、二两句通过意象“天、云、雾、星河、千帆”展现了壮丽的景象。又用“接”“连”二字把四垂的天幕、汹涌的波涛、弥漫的云雾,自然地组合在一起,形成一种浑茫无际的境界。而“转”“舞”两字,则将词人在风浪颠簸中的感受,逼真地传递给读者。作答时,展开合理的想象,结合词中的意象描绘情境来作答。如:苍茫的海天一线,云雾弥漫,波涛汹涌。船在海上颠簸,千帆竞舞。远望天空,星星和银河转动。

9.本题考查对词人思想感情的分析。上片末二句是写天帝的问话“殷勤问我归何处”,下片二句“我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句”是写词人的对答。问答之间,语气衔接,毫不停顿。“路长日暮”,反映了词人晚年孤独无依的痛苦经历,然词人结合自己身世,把屈原在《离骚》中所表达的不惮长途远征,只求日长不暮,以便寻觅天帝,不辞“上下求索”的情怀隐括入内,只用“路长”“日暮”四字,便概括了“上下求索”的意念与过程,语言简净自然,浑化无迹。“学诗谩有惊人句”,是词人在天帝面前倾诉自己空有才华而遭逢不幸,奋力挣扎的苦闷。一个“谩”字,流露出对现实的强烈不满。

10. 常常 拿起 11.(1)心中困苦,思虑阻塞,然后才能有所作为。

(2)从此以后,孟子不再(因为分心而)遗忘书中的内容了。 12.甲文以议论为主,语言精练,分析透辟;乙文以叙述为主,用引刀裂织的故事明理,自然巧妙。 13.孟母是用实际行动来教育孩子。说明了做任何事情都要全神贯注、一心一意、不能分心的道理。

【解析】10.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意为:一个人常常犯错误,这样以后才会改正。恒:常常;

(2)句意为:孟母拿起刀割断了布。引:拿起;

11.本题考查的翻译能力。直译为主,意译为辅。

(1)重点字词:困,被难住。于,被。衡,通“横”,梗塞,指不顺。作:奋起,指有所作为。

(2)重点字词:自是,从此;复,再。

12.本题是对写作手法和表达方式的考查。结合甲文内容,从“人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻”等语句中可知,注重说理,以议论为主,语言精练,分析透辟;结合乙文内容可知,讲述了孟母断织戒子的故事,以记叙为主,用引刀裂织的方法明理,自然巧妙。

13.第一问:本题考查理解文章的主旨。解答此题的关键是在通晓全文大意的基础上,结合孟母的言行概括总结出孟母教子方法的独特。结合“其母引刀裂其织,以此诫之。自是之后,孟子不复喧矣”可知,孟母教子不是一味的简单说教,孟母是用实际行动“引刀裂其织”来教育孩子。

第二问:本题属于开放性题目。在通晓全文大意的基础上,体悟故事的深刻内涵,要从孟子学习态度的转变上获得启示。结合内容可知,围绕着“做任何事情都要全神贯注,不能分心”来阐述,言之有理即可。

示例:这一个故事告诉我们,学习必须全神贯注,专心致志,否则将半途而废;父母教育孩子要采取适当的方法,不可用粗鲁的打和骂,言传身教事半功倍。

【点睛】参考译文:

(甲):一个人常常犯错误,这样以后才会改正;内心困惑,思绪阻塞,然后才能有所作为;憔悴枯槁,表现在脸色上,吟咏叹息之气发于声音。(看到他的脸色,听到他的声音)然后人们才了解他。在国内如果没有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有敌对国家的忧患,往往容易亡国。这样以后,人们才会明白忧患可以使人生存,而安逸享乐使人死亡。

(乙):孟子年少的时候,有一次他正在背诵诗文,他的母亲在一旁织布。孟子突然停止,过了一会儿又继续背诵下去。孟子的母亲知道他遗忘了书中的内容,(于是)把他叫来问道:“为什么中止了?”孟子回答说:“有些地方忘记了,后来又记起来了。”(这时)孟母拿起刀割断了布,以此来告诫孟子,从此以后,孟子不再因分心而遗忘书中的内容了。

14.D 15.(1)得志的时候,与百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,独自走自己的道路。

(2)中行氏用对待一般人的态度对待我,所以我用一般人的行为报答他;智伯用对待国士的态度对待我,所以我用国士的行为报答他。 16.谆谆然/而告之曰 17.(1)妾妇之道 (2)济国之士

【解析】14.考查一词多义。要确定它在句子中的意思,就要根据上下文的内容来考虑。在平时文言文的学习中,要特别重视并掌握这类一词多义的单音节词。

A.这/表判断,是;

B.惑乱,迷惑,这里是使动用法/连绵不断;

C.固然,本来/顽固;

D.等到/等到;

故选D。

15.考查学生对文言句子的理解及翻译能力。翻译以直译为主,意译为辅,要落实重点字词,不能遗漏,句意通顺连贯。还要注意通假字、古今异义词、词类活用、一词多义等特殊用法的词语,以及省略句、被动句、倒装句等特殊句式的翻译。

(1)关键词:得志:实现理想。由:顺随,听从。

(2)关键词:众人:普通人。待:对待;故:因此。报:报答。

16.考查文言断句的能力。做“断句题”要通读全句,理解句子主要意思,在此基础上再根据文意和常用的断句方法加以判读。常见的断句方法有:语法分析、对话标志、常见虚词、结构对称、固定句式等。这句话的意思是:诚恳地劝告他。“而”在句中,应在“而”前断开。据此可知这个句子断句为:谆谆然/而告之曰。

17.考查学生对文章内容的理解能力。

(1)根据原文“以顺为正者,妾妇之道也”,可知孟子认为无原则的顺从是“妾妇之道”。

(2)根据原文“国士,济国之士也”,可知方孝孺认为“国士”就是“济国之士”。

【点睛】参考译文:

【甲】

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯就害怕,他们安静下来,天下就太平无事。”

孟子说:“这哪能算是大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子行加冠礼时,父亲训导他;女子出嫁时,母亲训导她,送她到门口,告诫她说:‘到了你家,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背丈夫!’把顺从当作正理,是妇人家遵循的道理。居住在天下最宽广的住宅‘仁’里,站立在天下最正确的位置‘礼’上,行走在天下最宽广的道路‘义’上;能实现理想时,就同人民一起走这条正道;不能实现理想时,就独自行走在这条正道上。富贵不能迷乱他的思想,贫贱不能改变他的操守,威武不能压服他的意志,这才叫作大丈夫。”

【乙】

豫让以家臣的身份来侍奉智伯,等到赵襄子杀了智伯以后,豫让为他报仇,忠义的声名显赫,即使是愚昧的男子和无知的妇女,也没有不知道他是忠臣义士的。唉!豫让的死固然是忠心的了,可惜,他选择牺牲的方式还存在有不能称为忠心的地方哩。为什么呢?试看他用漆涂身改变容貌,吞食炭块改变声音后,对友人说:“我所做的都是极其艰难的事,我将以此来使天下后世为人臣而怀二心的人感到惭愧。”能说这不是忠心吗?但看到他劈斩赵襄子的衣服而三次跳跃刺杀时,赵襄子责问他为什么不替中行氏而死,却单单替智伯而死;豫让回答说:“中行氏用对待普通人的态度来待我,我因此也用普通人的态度来回报他;智伯用对待国士的态度来待我,我所以用国士的行为来报答他。”就只从这一点来分析,豫让是死而有余憾的。

豫让既然自己说智伯以国士对待他,国士就是救国之士嘛!当智伯索求土地而贪心不已之日,纵欲肆暴之时,做为国士的豫让,正应该拿出自己的能力站在应有的地位上,诚恳地劝告他:“诸侯和大夫都应该安守各自的封地,不应互相争夺,这是自古以来的制度。如今无故向人家索取土地,人家不给,我们必然要心生气愤;人家给了,那我们就必然要心生骄气。气愤必定会争夺,争夺必然会失败;骄纵必定要傲慢,傲慢必然要灭亡。”把话说得谆谆亲切而态度又极其诚恳,劝谏不听,就第二次劝谏,第二次劝谏不听,就第三次劝谏他。三次劝谏如果还不听从,把那事后的“伏剑而死”挪到这个时候来死。如能像这样,那么,豫让即使死了也会像活着一样让人怀念,难道这不胜过刺杀他人衣服后再自尽吗?

18.B 19. (1) 才 (2)给 (3)全、都 20.(1)路人对花去的钱财不感到可惜,只遗憾没能把“凤凰”献给楚王。(2)想要把珍贵的东西献给楚王,于是这件事被楚王听到了。 21.(1)奸诈,欺骗他人。(2)鲁莽,忠君。(3)心怀感动,厚待忠己者。

【解析】18.本题考查学生划分文言句子节奏的能力。划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。此题较容易,根据文意即可推断出断句错误的一项B。改为:我/闻有凤凰。此题要注意把主语部分与谓语部分划开。

19.先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断字词义。解释时要注意辨析词义和用法的变化,根据语境判断字词义。此题都是古今异义词,如“始”:才。所以千万不要以今释古。理解好上下文内容是作答的关键。

20.本题考查学生对文言句子的翻译能力。翻译文言语句是文言文阅读的必考题。直译讲究字字落实,特别是关键词语的意思必须要呈现出来。文言语句的翻译首先要知道文言词语的意思,把词语放到语境中,根据上下文推断也不失是一种较好的方法。注意“遑”“恨”“贵”“闻”等字词的翻译。

21.把握好文言文的人物形象,概括人物的性格的特点,我们可以分析具体事件,因为事件可以反映人物的品格;分析各种描写,因为通过描写可以表现人物的性格特征。如“凤凰也”“买以十金,弗与。请加倍,乃与之”是写担雉者奸诈,欺骗他人。再如“路人不遑惜金,惟恨不得以献楚王”是写路人的鲁莽,忠君的性格。再如“感其欲献于己,召而厚赐之,过于买鸟之金十倍”是写楚王的心怀感动,厚待忠己者的品格。

【点睛】文言文翻译的原则。在文言文翻译过程中,必须遵循“字字有着落,直译、意译相结合,以直译为主”的原则。这就要求我们,在具体翻译时,对句子中的每个字词,只要它有一定的实在意义,都必须字字落实,对号入座。翻译时,要直接按照原文的词义和词序,把文言文对换成相应的现代汉语,使字不离词,词不离句。如果直译后语意不畅,还应用意译作为辅助手段,使句意尽量达到完美。

译文:楚地有人挑着一担山鸡,路人问他:“这是什么鸟啊 ”挑担的人撒谎说:“凤凰。”路人说:“我听说凤凰已经很久了,到今天才算真正见到,你肯卖吗 ”担鸡者说:“可以。”路人就用千金来买,挑担人故意不卖,路人用加倍的钱,才买得“凤凰”。

这个人准备把“凤凰”献给楚王,因路途遥远,几天后“凤凰”死掉了。路人并不可惜2000金,只是遗憾不能用来献给楚王了。到了国都,大家传看,都认为是真凤凰,很珍贵,应当想法献给大王。楚王听说此事,很感激路人对自己的诚意,就召见他,用10倍于买凤凰的钱赏赐了他。

22.范文:

最宝贵的财富

几天前我读了一篇文章,题目是《我不能失信》,讲的是宋庆龄小时候诚实守信的故事。作者的话语像涓涓细流,流入我的心田,使我懂得了诚实是多么的重要啊!诚实是做人应有的品质,是最可贵的美德。

想到这里,我不禁脸红了。这使我想起不久前发生的一件事。

那是一个炎热的下午,我独自一人到超市买学习用品,在拿双面胶时,由于好玩,我顺手将它套在了手腕上。选好了商品结账时,我居然忘了手上的那个“手镯”,交完款,拿着购物小票高高兴兴的回家了。回到家里,整理物品时,忽然发现手腕上的双面胶。呀!居然没付钱。我立刻抓起双面胶,带上钱,就想到超市付钱。可是一想到外面炎热的天气,我又犹豫了:唉,不就五角钱吗,没什么大不了的,反正没人看见,再说我也不是故意的,算了吧。

一分钟,两分钟,三分钟……时间艰涩地流动着,像沙漏坠入我忐忑不安的心房。无奈我便拿出一本书来看,想让它来消除我心中的不安,可是,我根本看不进去,心里总是胡思乱想。我仿佛听见无数个声音再说:“哼,不诚实的孩子,没人会喜欢你。”我的头嗡嗡作响,我的心痛的厉害!不行,我可不能因为五角钱而丢了诚信遭人耻笑,还是去付钱吧,不要贪这点小便宜啦!我下定决心,去超市付钱。

顶着炎炎烈日,到了超市,我把双面胶递了上去,拿出钱诚恳地说:“阿姨,我刚才买东西的时候把双面胶套在了手腕上,忘了付钱,现在付给您。”阿姨一边接过钱,一边笑着说:“小朋友,你真棒。”此时此刻,我才如释重负,好像搬掉了压在心上的那块沉重的大石头,轻松极了。

我走出超市,路边的小树随风舞蹈,发出“沙沙”声,似乎在为我鼓掌;鸟儿在枝头鸣叫,好像在为我歌唱。

诚实是最宝贵的财富,如果一个人能从小在心中播下诚实的种子,并且悉心呵护它,经常给它浇水、施肥、除虫,它就能开出美丽的文明之花!

【详解】这是一篇命题作文。

一、审题立意。“财富”意思是具有价值的东西,包括物质财富、精神财富等。根据材料“财富的内涵很丰富:师友的支持,亲人的关爱是财富;良好的习惯,优秀的品格是财富;就连那遭遇的挫折,经历的失败,也可能成为一个人的财富……”的提示可知,本题指精神财富。“宝贵”指难得的,极富价值的;值得重视的。“最”副词,表示在程度上达到极点,超过一切同类的人或事物。立意上,应表达对真善美的追求和积极向上的人生态度。

二、选材构思。应先根据对题意的理解,确定“最宝贵”的是指什么,如良好的习惯、顽强的意志、师友的鼓励、亲人的关爱等,然后根据自己熟悉的体裁选定文体。如写成记叙文,应讲述“最宝贵”的故事,要写清楚时间、地点、人物,起因、经过和结果;要用心理描写写出自己的感受,用议论抒情语句点明“最宝贵”的对自己的意义或揭示出为什么“它”最宝贵。如写成议论文,应先明确中心论点,如人生最宝贵的财富是良好的习惯,然后按照是什么、为什么、怎么样的思路安排文章结构;选取名人名言和典型事例,旁征博引,从道理和事实两个角度充分论证,做到论点鲜明、论据充分、论证有力。

答案第8页,共9页

答案第9页,共9页

一、积累与运用(30分)

1.下列加点字注音有误的一项是( )

A.燕脂(yān) 箕畚(běn) 始龀(chèn) 往之女家(rǔ)

B.夯实(hāng) 折戟(jǐ) 介胄(zhòu) 一厝朔东(cuò)

C.角声(jiǎo) 畎亩(quǎn) 提携(xié) 荷担者(hè)

D.塞上(sài) 弓弩(nú) 曩者(nǎng) 山北之塞(sè)

2.下列对加点词解释有误的一项是( )

A.丈夫之冠也,父命之 命:教导,训诲

B.人恒过,然后能改 恒:一直

C.聚室而谋曰 室:家,全家

D.军细柳,以备胡 备:防备

3.下列句子中加点词的解释全对的一项是( )

A.年且九十(将近) 且焉置土石(况且)

B.居无何(居住) 居天下之广居(屋子,住宅)

C.上自劳军(慰问) 劳其筋骨(劳苦)

D.帝感其诚(诚心) 公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉(诚实)

4.下列句子的朗读节奏划分有误的一项是( )

A.壁门士吏/谓从属车骑曰

B.故天/将降大任于是/人也

C.念/无与为乐者,遂至/承天寺,寻/张怀明

D.九万里/风鹏正举

5.下列关于文字、文学和文化常识表述错误的一项是( )

A.《富贵不能淫》选自《孟子》,该书与《论语》《大学》《中庸》合称 “四书”。

B.《愚公移山》选自《列子》,列子是战国时期思想家,道家思想代表人物之一。

C.《周亚夫军细柳》选自我国第一部编年体通史《史记》,作者是西汉时期的司马迁。《史记》曾被鲁迅誉为“史家之绝唱,无韵之《离骚》”。

D.《饮酒》的作者是东晋诗人陶渊明,他是我国田园诗派的创始人。

6.默写

(1)采菊东篱下, 。(陶渊明《饮酒》)

(2) , , 。此之谓大丈夫。(孟子《富贵不能淫》)

(3)我报路长嗟日暮, 。(李清照《渔家傲》)。

(4)杜牧在《赤壁》中以东吴两位女子的命运,来间接反映政治军事情势变迁的诗句是: , 。

(5)李贺在《雁门太守行》中,借用典故,抒发九死不悔的报国之志的诗句是“ , ”。

7.综合性学习

为了弘扬传统文化,深入了解传统节日的真正内涵,鼓励同学们在生活中感受传统节日的意义,学校准备开展一次以“传统节日知多少”为主题的活动,请你参加。

(1)请你列举出两个传统节日的习俗及意义。

(2)活动中,同学们收集了以下资料,请你结合资料写一段介绍我国的传统节日的说明性文字。

要求:(1)条理清楚;(2)并运用两种说明方法,并在文段结尾括号中标示出来。(3)不超过150字。

①我国目前有全国性、地方性和民族性的传统节日达200多种,而其中最主要的有春节、清明、端午、七夕、中秋、重阳等6种。

②在我国漫长的农耕历史上,每逢传统节日,人们都要举行与农业祭祀、祖先崇拜、驱邪禳灾等特殊仪式,这些仪式有着上千年的辉煌和浪漫。

③中国传统节日体现强大的文化凝聚力与民族凝聚力。

④中国的传统节日形式多样,内容丰富多样,是我们中华民族悠久的历史文化的一个组成部分。

⑤传统节日的形成,是一个民族或国家的历史文化长期积淀凝聚的过程。

二、阅读理解(40分)

(一)(4分)

古诗词赏析,回答小题。

渔家傲

李清照

天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞。仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。

我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句。九万里风鹏正举。风休住,蓬舟吹取三山去!

8.试用生动的语言描绘上阕一、二两句所写的梦境。

9.下阕哪一句是对“殷勤问我归何处”的回答?该句表达了词人怎样的思想情感?

(二)(12分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

[甲]人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(选自《生于忧患,死于安乐》)

[乙]孟子少时诵①,其母方②织。孟子辍然③中止,乃复进。其母知其喧④也,呼而问之曰:“何为中止?”对曰:“有所失复得。”其母引刀裂其织,以此诫之。自是之后,孟子不复喧矣。

(选自《韩诗外传》卷九)

注①诵:背诵。②方:正在。③辍然:突然中止的样子。辍,停止,废止。④喧:遗忘。

10.解释下列加点的词。

(1)人恒过,然后能改( )

(2)其母引刀裂其织( )

11.用现代汉语翻译下列句子。

(1)困于心,衡于虑,而后作。

(2)自是之后,孟子不复喧矣。

12.甲、乙两文在表达方面有什么不同?

13.你认为乙文中孟母教子的方法有什么独特的地方?这个故事说明了什么道理?

(三)(12分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

【甲】

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。此之谓大丈夫。”

(选自《孟子 富贵不能淫》)

【乙】

豫让①臣事智伯,及赵襄子杀智伯,让为之报仇,声名烈烈,虽愚夫愚妇莫不知其为忠臣义士也。呜呼!让之死固忠矣,惜乎处死之道有未忠者存焉②。何也?观其漆身吞炭③,谓其友曰:“凡吾所为者极难,将以愧天下后世之为人臣而怀二心者也。”谓非忠可乎?及观斩衣三跃④,襄子责以不死于中行氏而独死于智伯,让应曰:“中行氏以众人待我,我故以众人报之;智伯以国士待我,我故以国士报之。”即此而论,让有余憾矣。

让既自谓智伯待以国士矣,国士,济国之士也。当伯请地无厌之日,纵欲荒暴之时,为让者,正宜陈力就列,谆谆然而告之曰:“诸侯大夫,各安分地,无相侵夺,古之制也。今无故而取地于人,人不与,而吾之忿心必生;与之,则吾之骄心以起。忿必争,争必败;骄必傲,傲必亡。”谆切恳告,谏不从,再谏之,再谏不从,三谏之,三谏不从,移其伏剑之死,死于是日。若然,则让虽死犹生也,岂不胜于斩衣而死乎?

(选自方孝孺《豫让论》,有改动)

【注释】①豫让:战国时晋国人。最初投于晋国贵族范氏、中行氏门下,因为不得重用而改投智伯门下,智伯对他十分器重。后来智伯被赵襄子所杀,豫让曾两次计划为智伯报仇,均未成功。②惜乎处死之道有未忠者存焉:可惜他这样死的方式还存在不忠的成分。③漆身吞炭:豫让第一次行刺未遂,赵襄子把他释放了,但他继续图谋为智伯报仇。他将全身涂上漆,吞下火炭,改变自己的容貌声音,准备第二次行刺。④斩衣三跃:第二次刺杀未遂后,豫让被赵襄子的侍从包围,无奈之下,他请求赵襄子将衣服脱下来让他刺几剑以成全他,刺完后伏剑自杀。

14.下列句中加点词的意思相同的一项是( )

A.是焉得为大丈夫乎 实是欲界之仙都

B.富贵不能淫 若夫淫雨霏霏,连月不开

C.让之死固忠矣 汝心之固,固不可彻

D.及观斩衣三跃 及鲁肃过寻阳

15.用现代汉语写出下列句子的意思。

(1)得志,与民由之;不得志,独行其道。

(2)中行氏以众人待我,我故以众人报之;智伯以国士待我,我故以国士报之。

16.用“ /”为文中画线的部分断句。(限断一处)

谆谆然而告之曰

17.甲乙两文都是议论性文章,观点鲜明破中有立。孟子首先批驳了无原则顺从的(1)“ ”(用原文语句回答) ,然后提出了“大丈夫”的具体标准;方孝孺认为,“国士”即(2)“”(用原文语句回答)。“大丈夫”“国士”都是将个人命运与国家、民族命运紧密结合在一起,为之不懈奋斗,并作出了卓越贡献的人。时代要求不同,“国士”的内涵会各有侧重:唐代“国士”可能侧重于建功立业,元代“国士”可能侧重于民族气节,今天的“国士”可能侧重于社会责任与担当。

(四)(12分)

阅读下面文言文,完成后面小题.

献山雉①为凤凰

楚人有担山雉者,路人问曰:“何鸟也?”担雉者欺之曰:“凤凰也。”路人曰:“我闻有凤凰,今始见之。汝贩②之乎?”曰:“然。”买以十金,弗与。请加倍,乃与之。

将欲献楚王,经宿③而鸟死。路人不遑④惜金,惟恨不得以献楚王。国人传之,咸以为真凤凰。贵欲以献之,遂闻楚王。楚王感其欲献于己,召而厚赐之,过于买鸟之金十倍。

【注释】①雉:俗称野鸡。②贩:卖。③经宿:经过一夜。④不遑:来不及。

18.下面句子朗读节奏的划分不正确的一项是( )

A.楚人/有担山雉者

B.我闻/有凤凰

C.楚王/感其欲献于己

D.过于/买鸟之金十倍。

19.解释文中加点词语的意思。

(1)始( )

(2)与( )

(3)咸( )

20.翻译文中划线的句子。

(1)路人不遑惜金,惟恨不得以献楚王。

(2)贵欲以献之,遂闻楚王。

21.简要分析文中的三个人的人物形象。

(1)担雉者:

(2)路人:

(3)楚王:

三、作文(50分)

22.阅读下面文字,根据要求作文。

当你看到“财富”二字时,可能会想到家里的财产、父母的地位等,其实财富的内涵很丰富:师友的支持,亲人的关爱是财富;良好的习惯,优秀的品格是财富;就连那遭遇的挫折,经历的失败,也可能成为一个人的财富……

请以“最宝贵的财富”为题,写一篇文章。

要求:①除诗歌、戏剧外,文体不限;②内容具体,感情真实健康,不要原文照抄提示语;③标点正确,书写规范整洁,不少于600字;④文中不要出现自己的真实姓名、班名等有关信息。

试卷第6页,共6页

试卷第1页,共6页

参考答案:

1.D

【详解】本题考查汉字的注音。

D. 弓弩(nú)——nǔ;

故选D。

2.B

【详解】本题考查文言词语意思理解。

B.句意:一个人经常犯错误,然后才能改正。恒:经常、常常的意思;

故选B。

3.A

【详解】考查文言实词。

B.“居无何”的意思是过了不久。居:经过,表示相隔一段时间。“居天下之广居”句意:居住在天下最宽广的住宅“仁”里。第一个“居”:居住;

C.“劳其筋骨”句意:使他筋骨劳累。劳:使……劳累;

D.“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉”句意:公孙衍、张仪难道不是真正有大志、有作为、有气节的男子吗?诚:真正,确实;

故选A。

4.B

【详解】本题考查句子朗读节奏划分。要根据句意和结构进行分析划分。

B.句意:所以上天要把重任降临在某人的身上。“故”,“所以”的意思,起总领作用;应在此断开。“天将降大任”是句子主体;“于是人也”是补充成分,两者之间应断开。故断句为:故/天将降大任/于是人也;

故选B。

5.C

【详解】C.《周亚夫军细柳》选自我国第一部纪传体通史《史记》;

故选C。

6. 悠然见南山 富贵不能淫 贫贱不能移 威武不能屈 学诗谩有惊人句 东风不与周郎便 铜雀春深锁二乔 报君黄金台上意 提携玉龙为君死

【详解】默写题作答时,一是要透彻理解诗文内容;二要认真审题,找出符合题意的诗文句子;三,答题内容要准确,做到不添字、不漏字、不写错别字。本题中的“悠、淫、贱、屈、谩、郎、提携”等字词容易写错。

7.(1)①中秋节,中秋吃月饼,象征亲人团团圆圆。②清明节,清明扫墓,寄托对逝去亲人的哀思。

(2)中国的传统节日形式多样,内容丰富多样,是我们中华民族悠久的历史文化的一个组成部分。传统节日的形成过程,是一个民族或国家的历史文化长期积淀凝聚的过程,我国的传统节日,无一不是从远古发展过来的。从这些流传至今的节日风俗里,还可以清晰地看到古代人民社会生活的精彩画面。自2008起,国家法定节假日中,新加了清明、端午、中秋三个传统节日。(做诠释,举例子)

【详解】(1)本题考查积累运用能力。

中国的传统节日主要有春节(正月初一)、元宵节(正月十五)、龙抬头(二月二)、上巳节(农历三月初三)、清明节(阳历4月5日前后)、端午节(农历五月初五)、七夕节(农历七月初七)、七月半(农历七月十四/十五)、中秋节(农历八月十五)、重阳节(农历九月九)、冬至节(阳历12月21—23日)、岁除(年尾最后一天) 等。

春节,即农历新年,一年之岁首,传统上的“年节”。俗称新春、新岁、新年、新禧、年禧、大年等,口头上又称度岁、庆岁、过年、过大年。春节历史悠久,由上古时代岁首祈年祭祀活动演变来。万物本乎天、人本乎祖,祈年祭祀、敬天法祖,报本反始也。

元宵节,又称上元节、小正月、元夕或灯节,为每年农历正月十五日,是中国春节年俗中最后一个重要节令。元宵节是中国与汉字文化圈地区以及海外华人的传统节日之一。正月是农历的元月,古人称“夜”为“宵”,所以把一年中第一个月圆之夜正月十五称为元宵节。

龙抬头(农历二月二),又被称为“春耕节”、“农事节”、“春龙节”,是中国民间传统节日。每年农历二月初二,传说是龙抬头的日子,它是中国的一个传统节日。庆祝“龙头节”,以示敬龙祈雨,让老天保佑丰收。

清明节,又称踏青节,节期在仲春与暮春之交。清明兼具自然与人文两大内涵,既是自然节气点,也是传统节日。清明节是传统的重大春祭节日,扫墓祭祀、缅怀祖先,是中华民族数千年来留下的优良传统,不仅有利于弘扬孝道亲情、唤醒家族共同记忆,还可促进家族成员乃至民族的凝聚力和认同感。

七夕节,为每年农历七月初七,又名乞巧节、七巧节、双七、香日、星期、兰夜、女儿节或七姐诞等。“七夕”最早来源于人们对自然天象的崇拜,早在远古时代,古人将天文星区与地理区域相互对应,这个对应关系就天文来说,称作“分星”,就地面来说,称作“分野”。

从中选择两个即可。

(2)本题考查语言表达。题目要求写一段说明性文字,就是说,答案要符合说明文的基本特点。如:有一定的说明顺序,使用适当的说明方法,语言以平实为主。

示例:目前,我国有全国性、地方性和民族性的传统节日200多种。中国的传统节日形式多样,内容丰富,是我们中华民族悠久的历史文化的一个组成部分。在我国漫长的农耕历史上,每逢传统节日,人们都要举行与农业祭祀、祖先崇拜、驱邪禳灾等特殊仪式,这些仪式有着上千年的辉煌和浪漫,是一个民族或国家的历史文化长期积淀凝聚的过程,可以清晰地看到古代人民社会生活的精彩画面。(作诠释,列数字)。

8.示例:清晨,茫茫的大海上,云雾弥漫,波涛汹涌海风呼啸,从颠簸的船舱中仰望天空,天上的银河似乎要转动一般,而无数的船帆在风浪中飞舞前进。 9.我报路长嗟日暮,学诗漫有惊人句。表达了词人晚年在现实生活中怀才不遇、孤独无依、奋力挣扎的苦闷和对现实的强烈不满。

【解析】8.本题考查描绘诗歌画面。描绘画面要注意抓住意象,加入想象合理描绘。上阕一、二两句通过意象“天、云、雾、星河、千帆”展现了壮丽的景象。又用“接”“连”二字把四垂的天幕、汹涌的波涛、弥漫的云雾,自然地组合在一起,形成一种浑茫无际的境界。而“转”“舞”两字,则将词人在风浪颠簸中的感受,逼真地传递给读者。作答时,展开合理的想象,结合词中的意象描绘情境来作答。如:苍茫的海天一线,云雾弥漫,波涛汹涌。船在海上颠簸,千帆竞舞。远望天空,星星和银河转动。

9.本题考查对词人思想感情的分析。上片末二句是写天帝的问话“殷勤问我归何处”,下片二句“我报路长嗟日暮,学诗谩有惊人句”是写词人的对答。问答之间,语气衔接,毫不停顿。“路长日暮”,反映了词人晚年孤独无依的痛苦经历,然词人结合自己身世,把屈原在《离骚》中所表达的不惮长途远征,只求日长不暮,以便寻觅天帝,不辞“上下求索”的情怀隐括入内,只用“路长”“日暮”四字,便概括了“上下求索”的意念与过程,语言简净自然,浑化无迹。“学诗谩有惊人句”,是词人在天帝面前倾诉自己空有才华而遭逢不幸,奋力挣扎的苦闷。一个“谩”字,流露出对现实的强烈不满。

10. 常常 拿起 11.(1)心中困苦,思虑阻塞,然后才能有所作为。

(2)从此以后,孟子不再(因为分心而)遗忘书中的内容了。 12.甲文以议论为主,语言精练,分析透辟;乙文以叙述为主,用引刀裂织的故事明理,自然巧妙。 13.孟母是用实际行动来教育孩子。说明了做任何事情都要全神贯注、一心一意、不能分心的道理。

【解析】10.本题考查重点文言词语在文中的含义。解释词语要注意理解文言词语在具体语言环境中的用法,如通假字、词性活用、古今异义等现象。

(1)句意为:一个人常常犯错误,这样以后才会改正。恒:常常;

(2)句意为:孟母拿起刀割断了布。引:拿起;

11.本题考查的翻译能力。直译为主,意译为辅。

(1)重点字词:困,被难住。于,被。衡,通“横”,梗塞,指不顺。作:奋起,指有所作为。

(2)重点字词:自是,从此;复,再。

12.本题是对写作手法和表达方式的考查。结合甲文内容,从“人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻”等语句中可知,注重说理,以议论为主,语言精练,分析透辟;结合乙文内容可知,讲述了孟母断织戒子的故事,以记叙为主,用引刀裂织的方法明理,自然巧妙。

13.第一问:本题考查理解文章的主旨。解答此题的关键是在通晓全文大意的基础上,结合孟母的言行概括总结出孟母教子方法的独特。结合“其母引刀裂其织,以此诫之。自是之后,孟子不复喧矣”可知,孟母教子不是一味的简单说教,孟母是用实际行动“引刀裂其织”来教育孩子。

第二问:本题属于开放性题目。在通晓全文大意的基础上,体悟故事的深刻内涵,要从孟子学习态度的转变上获得启示。结合内容可知,围绕着“做任何事情都要全神贯注,不能分心”来阐述,言之有理即可。

示例:这一个故事告诉我们,学习必须全神贯注,专心致志,否则将半途而废;父母教育孩子要采取适当的方法,不可用粗鲁的打和骂,言传身教事半功倍。

【点睛】参考译文:

(甲):一个人常常犯错误,这样以后才会改正;内心困惑,思绪阻塞,然后才能有所作为;憔悴枯槁,表现在脸色上,吟咏叹息之气发于声音。(看到他的脸色,听到他的声音)然后人们才了解他。在国内如果没有坚持法度的大臣和辅佐君王的贤士,在国外如果没有敌对国家的忧患,往往容易亡国。这样以后,人们才会明白忧患可以使人生存,而安逸享乐使人死亡。

(乙):孟子年少的时候,有一次他正在背诵诗文,他的母亲在一旁织布。孟子突然停止,过了一会儿又继续背诵下去。孟子的母亲知道他遗忘了书中的内容,(于是)把他叫来问道:“为什么中止了?”孟子回答说:“有些地方忘记了,后来又记起来了。”(这时)孟母拿起刀割断了布,以此来告诫孟子,从此以后,孟子不再因分心而遗忘书中的内容了。

14.D 15.(1)得志的时候,与百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,独自走自己的道路。

(2)中行氏用对待一般人的态度对待我,所以我用一般人的行为报答他;智伯用对待国士的态度对待我,所以我用国士的行为报答他。 16.谆谆然/而告之曰 17.(1)妾妇之道 (2)济国之士

【解析】14.考查一词多义。要确定它在句子中的意思,就要根据上下文的内容来考虑。在平时文言文的学习中,要特别重视并掌握这类一词多义的单音节词。

A.这/表判断,是;

B.惑乱,迷惑,这里是使动用法/连绵不断;

C.固然,本来/顽固;

D.等到/等到;

故选D。

15.考查学生对文言句子的理解及翻译能力。翻译以直译为主,意译为辅,要落实重点字词,不能遗漏,句意通顺连贯。还要注意通假字、古今异义词、词类活用、一词多义等特殊用法的词语,以及省略句、被动句、倒装句等特殊句式的翻译。

(1)关键词:得志:实现理想。由:顺随,听从。

(2)关键词:众人:普通人。待:对待;故:因此。报:报答。

16.考查文言断句的能力。做“断句题”要通读全句,理解句子主要意思,在此基础上再根据文意和常用的断句方法加以判读。常见的断句方法有:语法分析、对话标志、常见虚词、结构对称、固定句式等。这句话的意思是:诚恳地劝告他。“而”在句中,应在“而”前断开。据此可知这个句子断句为:谆谆然/而告之曰。

17.考查学生对文章内容的理解能力。

(1)根据原文“以顺为正者,妾妇之道也”,可知孟子认为无原则的顺从是“妾妇之道”。

(2)根据原文“国士,济国之士也”,可知方孝孺认为“国士”就是“济国之士”。

【点睛】参考译文:

【甲】

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗?他们一发怒,诸侯就害怕,他们安静下来,天下就太平无事。”

孟子说:“这哪能算是大丈夫呢?你没有学过礼吗?男子行加冠礼时,父亲训导他;女子出嫁时,母亲训导她,送她到门口,告诫她说:‘到了你家,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背丈夫!’把顺从当作正理,是妇人家遵循的道理。居住在天下最宽广的住宅‘仁’里,站立在天下最正确的位置‘礼’上,行走在天下最宽广的道路‘义’上;能实现理想时,就同人民一起走这条正道;不能实现理想时,就独自行走在这条正道上。富贵不能迷乱他的思想,贫贱不能改变他的操守,威武不能压服他的意志,这才叫作大丈夫。”

【乙】

豫让以家臣的身份来侍奉智伯,等到赵襄子杀了智伯以后,豫让为他报仇,忠义的声名显赫,即使是愚昧的男子和无知的妇女,也没有不知道他是忠臣义士的。唉!豫让的死固然是忠心的了,可惜,他选择牺牲的方式还存在有不能称为忠心的地方哩。为什么呢?试看他用漆涂身改变容貌,吞食炭块改变声音后,对友人说:“我所做的都是极其艰难的事,我将以此来使天下后世为人臣而怀二心的人感到惭愧。”能说这不是忠心吗?但看到他劈斩赵襄子的衣服而三次跳跃刺杀时,赵襄子责问他为什么不替中行氏而死,却单单替智伯而死;豫让回答说:“中行氏用对待普通人的态度来待我,我因此也用普通人的态度来回报他;智伯用对待国士的态度来待我,我所以用国士的行为来报答他。”就只从这一点来分析,豫让是死而有余憾的。

豫让既然自己说智伯以国士对待他,国士就是救国之士嘛!当智伯索求土地而贪心不已之日,纵欲肆暴之时,做为国士的豫让,正应该拿出自己的能力站在应有的地位上,诚恳地劝告他:“诸侯和大夫都应该安守各自的封地,不应互相争夺,这是自古以来的制度。如今无故向人家索取土地,人家不给,我们必然要心生气愤;人家给了,那我们就必然要心生骄气。气愤必定会争夺,争夺必然会失败;骄纵必定要傲慢,傲慢必然要灭亡。”把话说得谆谆亲切而态度又极其诚恳,劝谏不听,就第二次劝谏,第二次劝谏不听,就第三次劝谏他。三次劝谏如果还不听从,把那事后的“伏剑而死”挪到这个时候来死。如能像这样,那么,豫让即使死了也会像活着一样让人怀念,难道这不胜过刺杀他人衣服后再自尽吗?

18.B 19. (1) 才 (2)给 (3)全、都 20.(1)路人对花去的钱财不感到可惜,只遗憾没能把“凤凰”献给楚王。(2)想要把珍贵的东西献给楚王,于是这件事被楚王听到了。 21.(1)奸诈,欺骗他人。(2)鲁莽,忠君。(3)心怀感动,厚待忠己者。

【解析】18.本题考查学生划分文言句子节奏的能力。划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。此题较容易,根据文意即可推断出断句错误的一项B。改为:我/闻有凤凰。此题要注意把主语部分与谓语部分划开。

19.先要大致了解文章内容,弄清句子的意思,根据句意和对文言常用词的掌握来判断字词义。解释时要注意辨析词义和用法的变化,根据语境判断字词义。此题都是古今异义词,如“始”:才。所以千万不要以今释古。理解好上下文内容是作答的关键。

20.本题考查学生对文言句子的翻译能力。翻译文言语句是文言文阅读的必考题。直译讲究字字落实,特别是关键词语的意思必须要呈现出来。文言语句的翻译首先要知道文言词语的意思,把词语放到语境中,根据上下文推断也不失是一种较好的方法。注意“遑”“恨”“贵”“闻”等字词的翻译。

21.把握好文言文的人物形象,概括人物的性格的特点,我们可以分析具体事件,因为事件可以反映人物的品格;分析各种描写,因为通过描写可以表现人物的性格特征。如“凤凰也”“买以十金,弗与。请加倍,乃与之”是写担雉者奸诈,欺骗他人。再如“路人不遑惜金,惟恨不得以献楚王”是写路人的鲁莽,忠君的性格。再如“感其欲献于己,召而厚赐之,过于买鸟之金十倍”是写楚王的心怀感动,厚待忠己者的品格。

【点睛】文言文翻译的原则。在文言文翻译过程中,必须遵循“字字有着落,直译、意译相结合,以直译为主”的原则。这就要求我们,在具体翻译时,对句子中的每个字词,只要它有一定的实在意义,都必须字字落实,对号入座。翻译时,要直接按照原文的词义和词序,把文言文对换成相应的现代汉语,使字不离词,词不离句。如果直译后语意不畅,还应用意译作为辅助手段,使句意尽量达到完美。

译文:楚地有人挑着一担山鸡,路人问他:“这是什么鸟啊 ”挑担的人撒谎说:“凤凰。”路人说:“我听说凤凰已经很久了,到今天才算真正见到,你肯卖吗 ”担鸡者说:“可以。”路人就用千金来买,挑担人故意不卖,路人用加倍的钱,才买得“凤凰”。

这个人准备把“凤凰”献给楚王,因路途遥远,几天后“凤凰”死掉了。路人并不可惜2000金,只是遗憾不能用来献给楚王了。到了国都,大家传看,都认为是真凤凰,很珍贵,应当想法献给大王。楚王听说此事,很感激路人对自己的诚意,就召见他,用10倍于买凤凰的钱赏赐了他。

22.范文:

最宝贵的财富

几天前我读了一篇文章,题目是《我不能失信》,讲的是宋庆龄小时候诚实守信的故事。作者的话语像涓涓细流,流入我的心田,使我懂得了诚实是多么的重要啊!诚实是做人应有的品质,是最可贵的美德。

想到这里,我不禁脸红了。这使我想起不久前发生的一件事。

那是一个炎热的下午,我独自一人到超市买学习用品,在拿双面胶时,由于好玩,我顺手将它套在了手腕上。选好了商品结账时,我居然忘了手上的那个“手镯”,交完款,拿着购物小票高高兴兴的回家了。回到家里,整理物品时,忽然发现手腕上的双面胶。呀!居然没付钱。我立刻抓起双面胶,带上钱,就想到超市付钱。可是一想到外面炎热的天气,我又犹豫了:唉,不就五角钱吗,没什么大不了的,反正没人看见,再说我也不是故意的,算了吧。

一分钟,两分钟,三分钟……时间艰涩地流动着,像沙漏坠入我忐忑不安的心房。无奈我便拿出一本书来看,想让它来消除我心中的不安,可是,我根本看不进去,心里总是胡思乱想。我仿佛听见无数个声音再说:“哼,不诚实的孩子,没人会喜欢你。”我的头嗡嗡作响,我的心痛的厉害!不行,我可不能因为五角钱而丢了诚信遭人耻笑,还是去付钱吧,不要贪这点小便宜啦!我下定决心,去超市付钱。

顶着炎炎烈日,到了超市,我把双面胶递了上去,拿出钱诚恳地说:“阿姨,我刚才买东西的时候把双面胶套在了手腕上,忘了付钱,现在付给您。”阿姨一边接过钱,一边笑着说:“小朋友,你真棒。”此时此刻,我才如释重负,好像搬掉了压在心上的那块沉重的大石头,轻松极了。

我走出超市,路边的小树随风舞蹈,发出“沙沙”声,似乎在为我鼓掌;鸟儿在枝头鸣叫,好像在为我歌唱。

诚实是最宝贵的财富,如果一个人能从小在心中播下诚实的种子,并且悉心呵护它,经常给它浇水、施肥、除虫,它就能开出美丽的文明之花!

【详解】这是一篇命题作文。

一、审题立意。“财富”意思是具有价值的东西,包括物质财富、精神财富等。根据材料“财富的内涵很丰富:师友的支持,亲人的关爱是财富;良好的习惯,优秀的品格是财富;就连那遭遇的挫折,经历的失败,也可能成为一个人的财富……”的提示可知,本题指精神财富。“宝贵”指难得的,极富价值的;值得重视的。“最”副词,表示在程度上达到极点,超过一切同类的人或事物。立意上,应表达对真善美的追求和积极向上的人生态度。

二、选材构思。应先根据对题意的理解,确定“最宝贵”的是指什么,如良好的习惯、顽强的意志、师友的鼓励、亲人的关爱等,然后根据自己熟悉的体裁选定文体。如写成记叙文,应讲述“最宝贵”的故事,要写清楚时间、地点、人物,起因、经过和结果;要用心理描写写出自己的感受,用议论抒情语句点明“最宝贵”的对自己的意义或揭示出为什么“它”最宝贵。如写成议论文,应先明确中心论点,如人生最宝贵的财富是良好的习惯,然后按照是什么、为什么、怎么样的思路安排文章结构;选取名人名言和典型事例,旁征博引,从道理和事实两个角度充分论证,做到论点鲜明、论据充分、论证有力。

答案第8页,共9页

答案第9页,共9页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读