人民版必修3+专题一第三节宋明理学(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版必修3+专题一第三节宋明理学(共40张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-01-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件40张PPT。课标要求

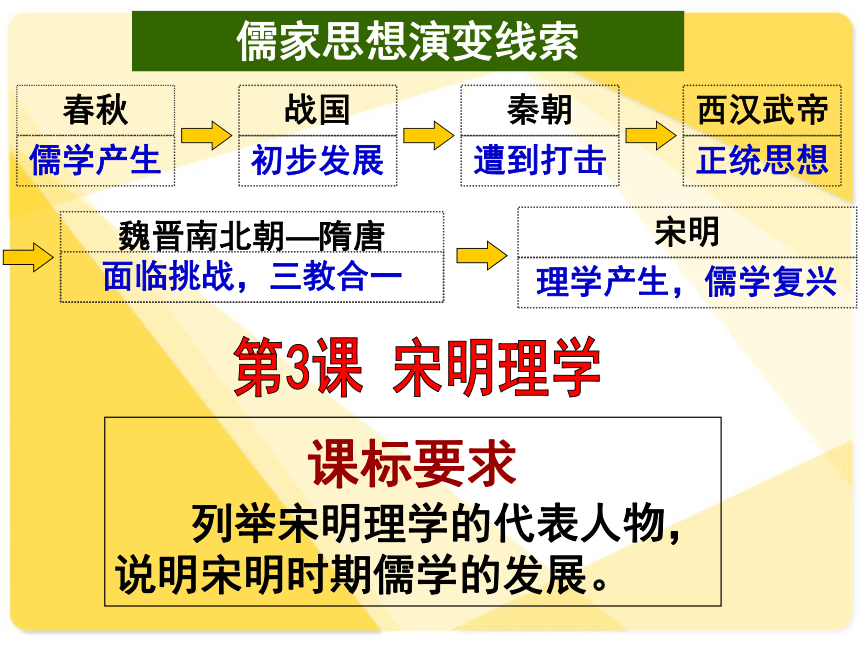

列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。 第3课 宋明理学儒学产生初步发展春秋儒家思想演变线索魏晋南北朝—隋唐

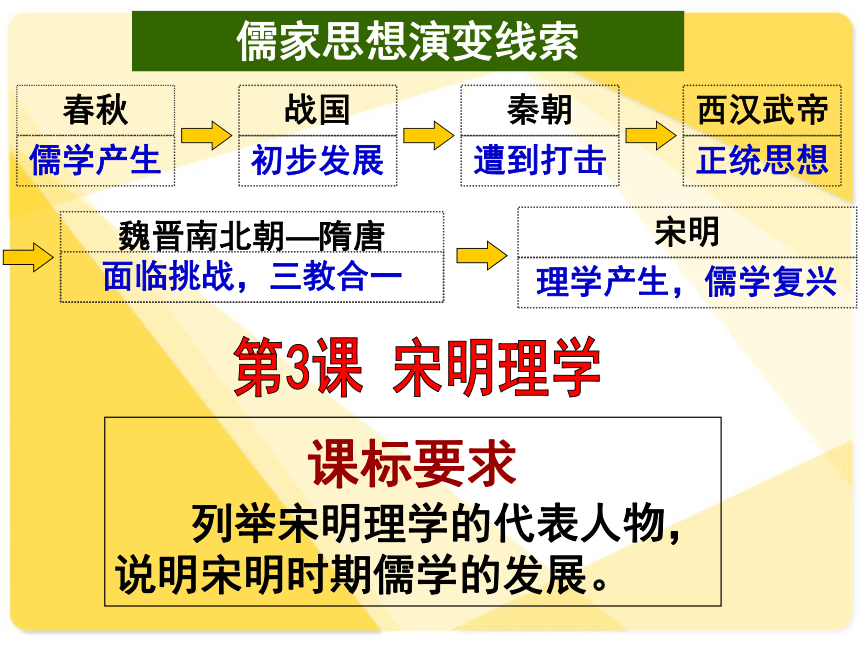

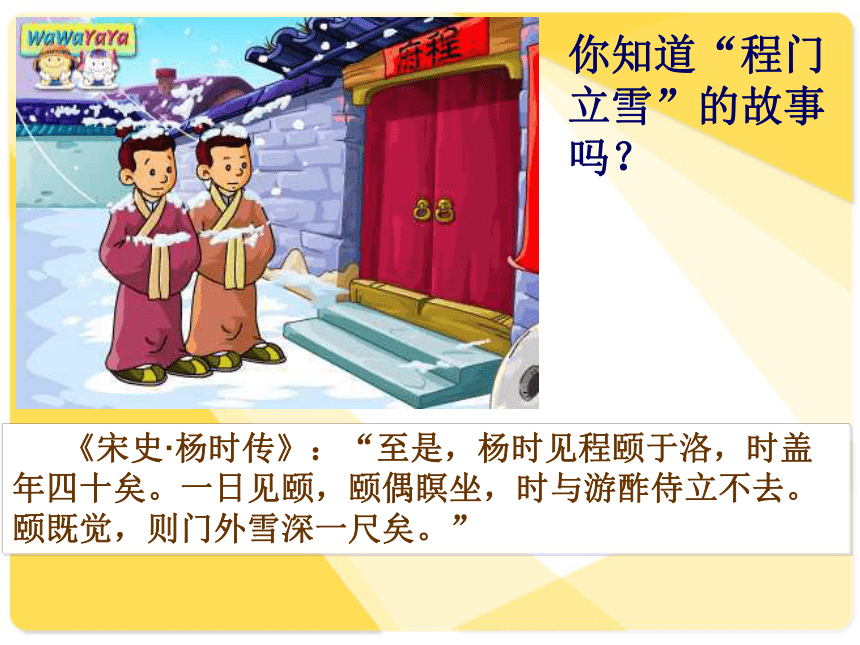

正统思想遭到打击西汉武帝秦朝战国宋明面临挑战,三教合一理学产生,儒学复兴你知道“程门立雪”的故事吗? 《宋史·杨时传》:“至是,杨时见程颐于洛,时盖年四十矣。一日见颐,颐偶瞑坐,时与游酢侍立不去。颐既觉,则门外雪深一尺矣。” 一、宋明理学产生的背景1、魏晋以来道教、佛教广泛传播对儒学的冲击①佛教盛行;

②道教在民间的传播;

③儒学本身的问题和缺陷。①佛教盛行。

魏晋南北朝时期,封建统治阶级大力支持和扶持佛教,同时,当时南北对峙,王朝更迭频繁,兵戈不息,剥削残酷,压迫深重,人民要寻求精神上的寄托,佛教宣扬的来生幸福迎合了这种需要,加上当时寺院占有大量土地,僧尼不入国家户籍,可以逃避赋役,破产农民大量投身寺院,寺院形成了独立的经济力量;加上佛教为了适应中国的国情,在自身传统方面作了自我改造,给处于不平等地位的各种人,提供了一种精神上机会均等的满足。所有这些导致佛教的盛行。

②道教在民间的传播。

东汉末期,道教开始主要在受苦受难的民众中流行,太平道和五斗米道是道教最早的表现形式,太平道发动了东汉末年的黄巾军大起义。黄巾起义失败后,太平道遭到镇压,但道教作为一种宗教,在江南江北广大地区仍然继续流传,在上层社会中也拥有不少信徒。东晋时道教日盛,不仅有皇帝、大臣信奉,下层民众中也拥有众多的信徒。

③儒学本身的问题和缺陷。

儒学本身在思辩性和理论性方面存在着严重的不足。儒学在孔子创立之时,只是一些伦理原则和教条。在宋明儒学家看来,以往的这样论证要么是“不备”,要么是“不明”。一、宋明理学产生的背景2、“三教合一”潮流的出现 另类皇帝 梁武帝

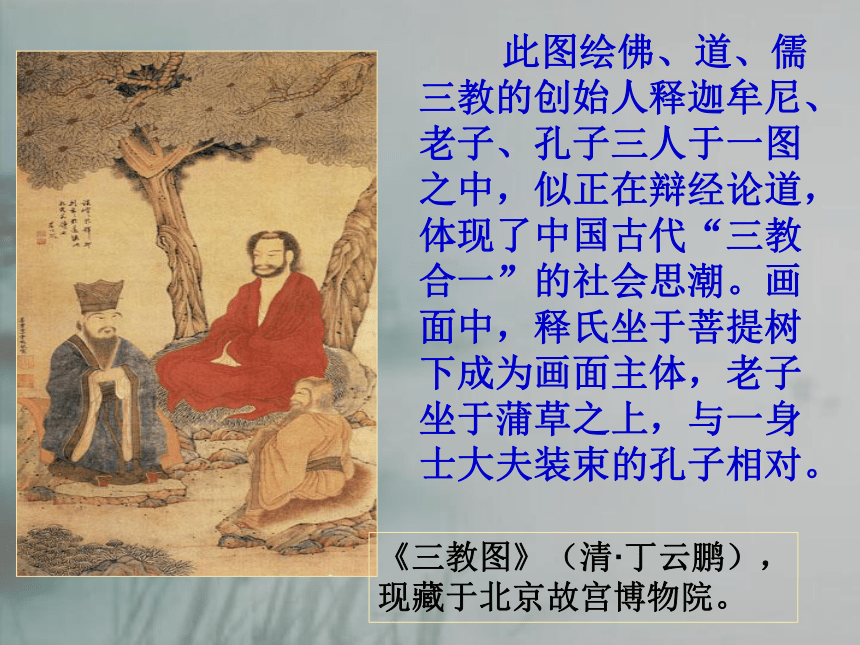

梁武帝名萧衍,自幼饱读儒家经书,一度又信奉道教,经常屈驾拜访著名道士陶弘景,以至于当时人们将陶称为“山中宰相”。后梁武帝又“舍道释佛”,以皇帝之身出家,“舍身”同泰寺,把推崇佛教推向戏剧性的高潮。 此图绘佛、道、儒三教的创始人释迦牟尼、老子、孔子三人于一图之中,似正在辩经论道,体现了中国古代“三教合一”的社会思潮。画面中,释氏坐于菩提树下成为画面主体,老子坐于蒲草之上,与一身士大夫装束的孔子相对。《三教图》(清·丁云鹏),

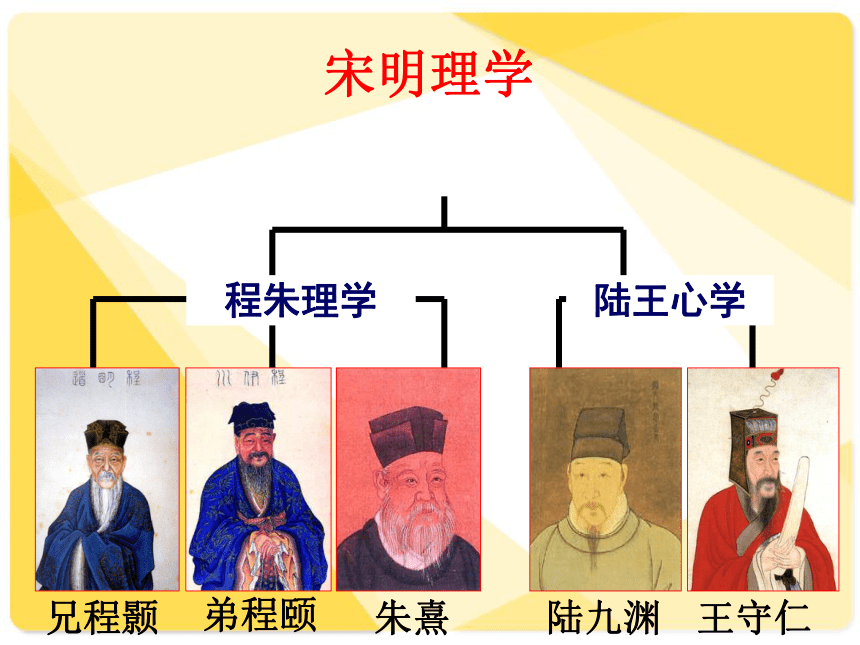

现藏于北京故宫博物院。1、唐代韩愈、李翱提出复兴儒学韩愈李翱 3、儒学体系的更新2、北宋掀起儒学复兴运动二、理学的创立1、新儒学——理学的形成儒家思想为基础,吸收佛、道思想 “理”或“天理”的含义

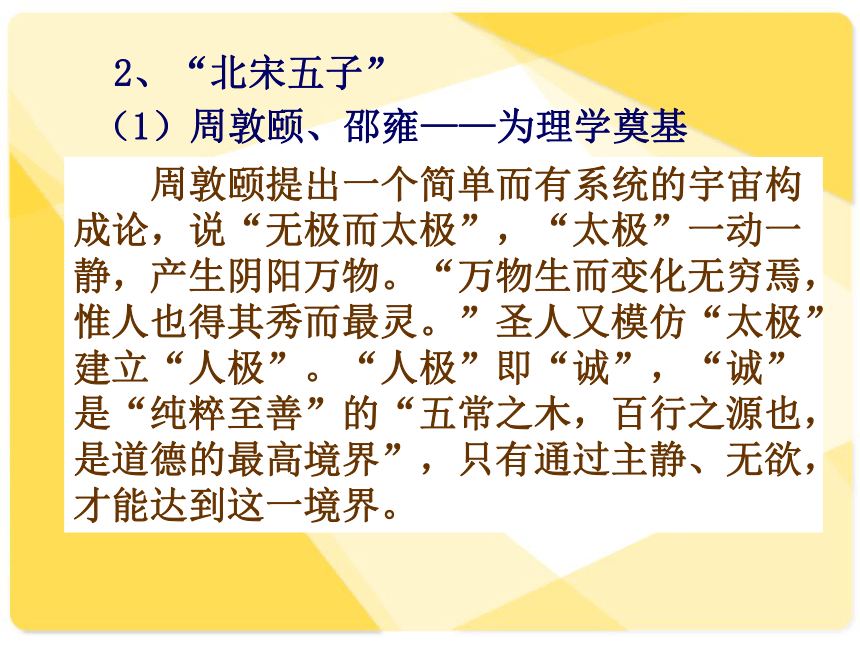

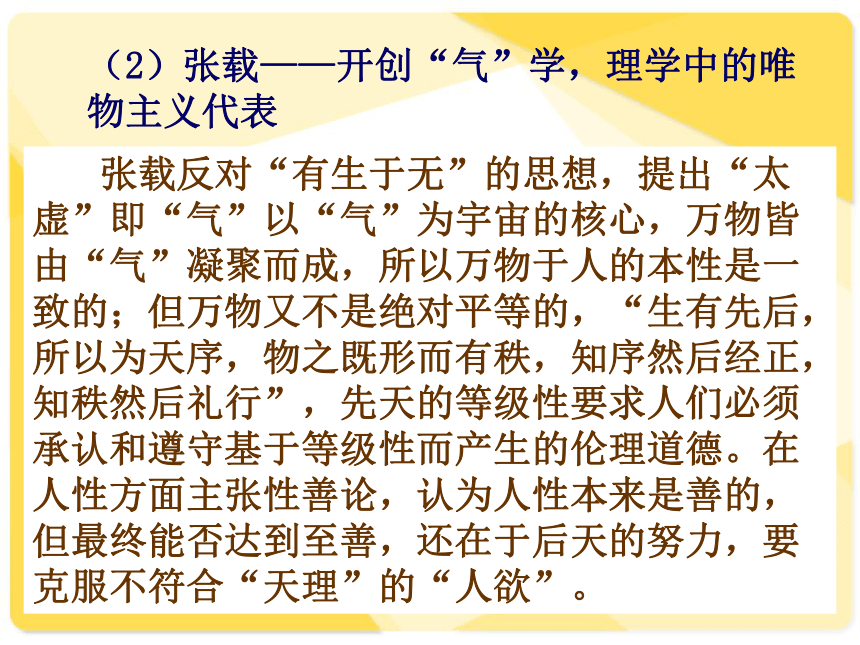

“理”是宋明理学的核心,是宇宙万物的本源,是离开事物而能独立存在的一种东西,是自然界和人类社会的主宰,是天下万物永恒的普遍法则。它体现在社会上是儒家“三纲五常”伦理道德,体现在人身上就是人性。宋明理学程朱理学陆王心学2、“北宋五子”(1)周敦颐、邵雍——为理学奠基 周敦颐提出一个简单而有系统的宇宙构成论,说“无极而太极”,“太极”一动一静,产生阴阳万物。“万物生而变化无穷焉,惟人也得其秀而最灵。”圣人又模仿“太极”建立“人极”。“人极”即“诚”,“诚”是“纯粹至善”的“五常之木,百行之源也,是道德的最高境界”,只有通过主静、无欲,才能达到这一境界。 邵雍力图构建一个能够说明宇宙、自然、社会、人生的完整体系,并力求追寻出一个贯穿于整个体系的最高法则。他认为天地万物是由一个总体的“道”产生出来的,这种天地运化、道在物先的自然观和宇宙观受到其他理学家的推崇。(2)张载——开创“气”学,理学中的唯物主义代表 张载反对“有生于无”的思想,提出“太虚”即“气”以“气”为宇宙的核心,万物皆由“气”凝聚而成,所以万物于人的本性是一致的;但万物又不是绝对平等的,“生有先后,所以为天序,物之既形而有秩,知序然后经正,知秩然后礼行”,先天的等级性要求人们必须承认和遵守基于等级性而产生的伦理道德。在人性方面主张性善论,认为人性本来是善的,但最终能否达到至善,还在于后天的努力,要克服不符合“天理”的“人欲”。(3)程颢、程颐(二程)——提出“天理”,核心是“仁” 程颢程颐 二程认为万物皆出于“天理”,即天理是世界的本体,认为“理”是永恒存在、无所不包的,先有“理”,然后产生万物,同时统辖万物。在天理的基础之上,号召建立与封建等级制度相适应的道德规范。眼珠子,鼻孔子,朱子高于孔子。眉先生,胡后生,后生长于先生。朱熹三、理学的成熟1、“理”一“气”二(理在气先) “宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性,其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。” 未有天地之先,毕竟也只是理。有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物,都无该载了!有理,便有气流行,发育万物。

——《朱子语类》客观唯心主义2、重学习、实践,主张有强烈的社会责任感 “格物”就是了解天下万事万物的道理即穷理;“致知”就是心里明白了。“格物致知” 即通过接触天下万事万物去体会、加深对先天存在的“理”的体验与最终贯通。 朱熹认为:“今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。” 小学是事,如事君、事父兄等事。大学是发明此事之理,就上面讲究所以事君、事父兄等事是如何。

——《朱文公文集》3、主张“三纲五常”为核心的道统论 “人之异于禽兽,是父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。” “仰不愧,俯不怍,其乐可知” 人之一心,天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭,未有天理人欲夹杂者。去其气质之偏,物欲之蔽,以复其性,以尽其伦。

——《朱子语类》“存天理,灭人欲”穿衣:要颈紧、腰紧、脚紧;

说话:凡为人子弟必须低声下气,语言详缓;

读书:要端正身体面对书册,祥缓看字;

饮食:在长辈面前,必须轻嚼缓咽,不可闻饮食之声。

——朱熹《童蒙须知》 4、对学术文化的整理长沙岳麓书院河南嵩阳书院湖南衡阳石鼓书院“理”是宇宙万物的本原---本体论

“格物致知”的认识论-----方法论

“存天理,灭人欲”-----伦理观程朱理学1.主要观点适应了统治阶级的需要,维护了封建专制统治;南宋以后成为官方哲学。

《四书章句集注》成为教科书。

学术思想流传海外。2.影响四、理学的发展——陆王心学1、陆九渊(南宋) 陆九渊从小就聪明好思,三四岁时就向父亲提出“天地何所之”这样深邃的哲学问题;七八岁时,“举止异凡儿,见者敬之”。他读古书,见“宇宙”两字,别人解说道:“四方上下曰宇;往古来今曰宙。”他顿然大悟说:“宇宙内事乃己分内事;己分内事乃宇宙内事。”在京师,“士争从之游,言论感发,闻而兴起者甚众”。当时名望之高,每开讲席,学者群集,“户外屡满,耆老扶杖观听”。主观唯心主义2、王守仁(明)(1)人心是世界万物的本源 王阳明和朋友赏风景,朋友指着山岩中美丽的花树说,它们自生自长,与人心感觉并无关系,你认为呢?王阳明说:你来看此花树,它才存在。你不来时,它并不存在。另一个朋友打趣道:“哈哈!看来,我不认识的人,就如同没出生一样啦。”(2)“致良知”“致良知为圣人教人第一义” “致”就是达到;“良知”即本心,是人所固有的善性,就是“理”。“致良知”就是通过内心反省克服私欲,回复良知就能成为圣贤 。(3)“知行合一”“知行合一”:“知”和“行”是同一个活动的两个方面,不能缺一。知了要去行,不行不能算做真知。自我测评:

朱熹是理学的集大成者,在人生修养方面,他主张日积月累、循序渐进,即所谓的“慎思明辨,格物致知”,以穷各种事物的原理,最终通晓与把握天理。王守仁是心学的集大成者,他强调本心体悟,以探索自我内心,并通过道德自省和知行合一来实践天理。二十四孝之为母埋儿 (有人问程颐:如果有妇人死了丈夫,贫穷无所依靠,可不可以再嫁?)程颐回答:饿死事小,失节事大。 “酷吏以法杀人,后儒以理杀人”“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”

——(清)戴震 翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人”。

----鲁迅 在封建统治者的倡导下,在理学卫道士的鼓吹下,节妇烈女越来越多。这些妇女不仅有夫亡不嫁,从一而终的“节妇”,还有丈夫死后,以死尽节的“烈妇”;不仅有未婚夫死不嫁他人的“望门寡”,还有未出嫁的男方死亡以自杀表明贞节的“烈女”。中国的“节烈”文化,要求妇女为男子守节,守得越苦越好,节得越惨烈越佳。死了以后那些卫道士的父母还附掌大叫:“死得好,死得好!”——这样的社会是变相的妇女屠宰场。“美丽”的三寸金莲人生自古谁无死

留取丹心照汗青

——宋·文天祥粉身碎骨浑不怕

要留清白在人间

——明·于谦苟利国家生死以

岂因祸福避趋之

——清·林则徐粉身碎骨寻常事

但愿牺牲报国家

——清·秋瑾 宋明理学重视主观意志力量,注重气节、品德,讲求以理统情、自我节制、发奋立志,强调人的社会责任和历史使命,对塑造中华民族的性格有着积极影响。积极消极 宋明理学用三纲五常维系专制统治,压抑、扼杀人的自然欲求,产生了消极影响。①尊卑等级观念;②重男轻女的观念;③轻视自然科学的观念;④轻视个体自由的观念;⑤重礼轻法的观念等。

(2011·山东基能·23)山西悬空寺始建于北魏时期,是一处木质框架结构古建筑,紧贴崖壁,半悬空中。下列说法正确的是

①北魏时期佛教已传入我国

②该建筑架构简单,稳定性差

③木柱和横梁之间的连接方式主要为钉连接

④插进岩石内的横木飞梁和木柱起主要支撑作用

A.①② B.①④ C.②③ D.③④(B)(2011·广东文综·14)“虎溪三笑”讲的是儒者陶渊明、道士陆修静、僧人慧远一起品茗畅谈、乐而忘返的故事。故事本身是虚构的,却在唐宋诗歌、绘画作品中时有出现。据此可以得出符合史实的结论是,当时

A.儒道佛出现融合的趋势

B.佛教开始传入中国

C.诗歌创作呈现繁荣局面

D.绘画风格以写实为主(A)(2011·上海单科·13)理学家王守仁提出“致良知”说。这里的“良知”是指

A.人心固有的是非善恶标准

B.圣人独有的是非道德标准

C.通过学习获得的良好知识

D.存在于外部世界的规律(A)(2010·广东文综·15)“人人自有定盘针,万化根源总在心。却笑从前颠倒见,枝枝叶叶外头寻。”这首诗反映了

A.孟子的“仁政”??????

B.董仲舒的“独尊儒术”

C.王阳明的“心学”????

D.顾炎武的“经世致用”(C)(2010·浙江文综·17)中国古代学术史上曾发生过一次著名的理学家辩论,甲方批评乙方做学问“支离”,乙方批评甲方做学问“太简”。下列各项中,属于当时甲方代表人物主要观点的是

A.格物致知 B.发明本心

C.知行合一 D.万物皆只是一个天理(B)(2010·辽宁、湖南、宁夏文综·26)王安石提出“形者,有生之本”。与之相对立的观点是

A.“心外无物”

B.“天地为万物之本”

C.“夫形于天地之间也,物也”

D.“舍天地则无以为道”(A)(2010·上海单科·9)宋代,儒学家开始从一个新的角度来思考人间的伦理纲常。这个新的角度是

A.从矛盾对立转换出发

B.从天人感应出发

C.从万物本源出发

D.从人的本性出发(C)

列举宋明理学的代表人物,说明宋明时期儒学的发展。 第3课 宋明理学儒学产生初步发展春秋儒家思想演变线索魏晋南北朝—隋唐

正统思想遭到打击西汉武帝秦朝战国宋明面临挑战,三教合一理学产生,儒学复兴你知道“程门立雪”的故事吗? 《宋史·杨时传》:“至是,杨时见程颐于洛,时盖年四十矣。一日见颐,颐偶瞑坐,时与游酢侍立不去。颐既觉,则门外雪深一尺矣。” 一、宋明理学产生的背景1、魏晋以来道教、佛教广泛传播对儒学的冲击①佛教盛行;

②道教在民间的传播;

③儒学本身的问题和缺陷。①佛教盛行。

魏晋南北朝时期,封建统治阶级大力支持和扶持佛教,同时,当时南北对峙,王朝更迭频繁,兵戈不息,剥削残酷,压迫深重,人民要寻求精神上的寄托,佛教宣扬的来生幸福迎合了这种需要,加上当时寺院占有大量土地,僧尼不入国家户籍,可以逃避赋役,破产农民大量投身寺院,寺院形成了独立的经济力量;加上佛教为了适应中国的国情,在自身传统方面作了自我改造,给处于不平等地位的各种人,提供了一种精神上机会均等的满足。所有这些导致佛教的盛行。

②道教在民间的传播。

东汉末期,道教开始主要在受苦受难的民众中流行,太平道和五斗米道是道教最早的表现形式,太平道发动了东汉末年的黄巾军大起义。黄巾起义失败后,太平道遭到镇压,但道教作为一种宗教,在江南江北广大地区仍然继续流传,在上层社会中也拥有不少信徒。东晋时道教日盛,不仅有皇帝、大臣信奉,下层民众中也拥有众多的信徒。

③儒学本身的问题和缺陷。

儒学本身在思辩性和理论性方面存在着严重的不足。儒学在孔子创立之时,只是一些伦理原则和教条。在宋明儒学家看来,以往的这样论证要么是“不备”,要么是“不明”。一、宋明理学产生的背景2、“三教合一”潮流的出现 另类皇帝 梁武帝

梁武帝名萧衍,自幼饱读儒家经书,一度又信奉道教,经常屈驾拜访著名道士陶弘景,以至于当时人们将陶称为“山中宰相”。后梁武帝又“舍道释佛”,以皇帝之身出家,“舍身”同泰寺,把推崇佛教推向戏剧性的高潮。 此图绘佛、道、儒三教的创始人释迦牟尼、老子、孔子三人于一图之中,似正在辩经论道,体现了中国古代“三教合一”的社会思潮。画面中,释氏坐于菩提树下成为画面主体,老子坐于蒲草之上,与一身士大夫装束的孔子相对。《三教图》(清·丁云鹏),

现藏于北京故宫博物院。1、唐代韩愈、李翱提出复兴儒学韩愈李翱 3、儒学体系的更新2、北宋掀起儒学复兴运动二、理学的创立1、新儒学——理学的形成儒家思想为基础,吸收佛、道思想 “理”或“天理”的含义

“理”是宋明理学的核心,是宇宙万物的本源,是离开事物而能独立存在的一种东西,是自然界和人类社会的主宰,是天下万物永恒的普遍法则。它体现在社会上是儒家“三纲五常”伦理道德,体现在人身上就是人性。宋明理学程朱理学陆王心学2、“北宋五子”(1)周敦颐、邵雍——为理学奠基 周敦颐提出一个简单而有系统的宇宙构成论,说“无极而太极”,“太极”一动一静,产生阴阳万物。“万物生而变化无穷焉,惟人也得其秀而最灵。”圣人又模仿“太极”建立“人极”。“人极”即“诚”,“诚”是“纯粹至善”的“五常之木,百行之源也,是道德的最高境界”,只有通过主静、无欲,才能达到这一境界。 邵雍力图构建一个能够说明宇宙、自然、社会、人生的完整体系,并力求追寻出一个贯穿于整个体系的最高法则。他认为天地万物是由一个总体的“道”产生出来的,这种天地运化、道在物先的自然观和宇宙观受到其他理学家的推崇。(2)张载——开创“气”学,理学中的唯物主义代表 张载反对“有生于无”的思想,提出“太虚”即“气”以“气”为宇宙的核心,万物皆由“气”凝聚而成,所以万物于人的本性是一致的;但万物又不是绝对平等的,“生有先后,所以为天序,物之既形而有秩,知序然后经正,知秩然后礼行”,先天的等级性要求人们必须承认和遵守基于等级性而产生的伦理道德。在人性方面主张性善论,认为人性本来是善的,但最终能否达到至善,还在于后天的努力,要克服不符合“天理”的“人欲”。(3)程颢、程颐(二程)——提出“天理”,核心是“仁” 程颢程颐 二程认为万物皆出于“天理”,即天理是世界的本体,认为“理”是永恒存在、无所不包的,先有“理”,然后产生万物,同时统辖万物。在天理的基础之上,号召建立与封建等级制度相适应的道德规范。眼珠子,鼻孔子,朱子高于孔子。眉先生,胡后生,后生长于先生。朱熹三、理学的成熟1、“理”一“气”二(理在气先) “宇宙之间,一理而已。天得之而为天,地得之而为地,而凡生于天地之间者,又各得之以为性,其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。” 未有天地之先,毕竟也只是理。有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物,都无该载了!有理,便有气流行,发育万物。

——《朱子语类》客观唯心主义2、重学习、实践,主张有强烈的社会责任感 “格物”就是了解天下万事万物的道理即穷理;“致知”就是心里明白了。“格物致知” 即通过接触天下万事万物去体会、加深对先天存在的“理”的体验与最终贯通。 朱熹认为:“今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。” 小学是事,如事君、事父兄等事。大学是发明此事之理,就上面讲究所以事君、事父兄等事是如何。

——《朱文公文集》3、主张“三纲五常”为核心的道统论 “人之异于禽兽,是父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。” “仰不愧,俯不怍,其乐可知” 人之一心,天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭,未有天理人欲夹杂者。去其气质之偏,物欲之蔽,以复其性,以尽其伦。

——《朱子语类》“存天理,灭人欲”穿衣:要颈紧、腰紧、脚紧;

说话:凡为人子弟必须低声下气,语言详缓;

读书:要端正身体面对书册,祥缓看字;

饮食:在长辈面前,必须轻嚼缓咽,不可闻饮食之声。

——朱熹《童蒙须知》 4、对学术文化的整理长沙岳麓书院河南嵩阳书院湖南衡阳石鼓书院“理”是宇宙万物的本原---本体论

“格物致知”的认识论-----方法论

“存天理,灭人欲”-----伦理观程朱理学1.主要观点适应了统治阶级的需要,维护了封建专制统治;南宋以后成为官方哲学。

《四书章句集注》成为教科书。

学术思想流传海外。2.影响四、理学的发展——陆王心学1、陆九渊(南宋) 陆九渊从小就聪明好思,三四岁时就向父亲提出“天地何所之”这样深邃的哲学问题;七八岁时,“举止异凡儿,见者敬之”。他读古书,见“宇宙”两字,别人解说道:“四方上下曰宇;往古来今曰宙。”他顿然大悟说:“宇宙内事乃己分内事;己分内事乃宇宙内事。”在京师,“士争从之游,言论感发,闻而兴起者甚众”。当时名望之高,每开讲席,学者群集,“户外屡满,耆老扶杖观听”。主观唯心主义2、王守仁(明)(1)人心是世界万物的本源 王阳明和朋友赏风景,朋友指着山岩中美丽的花树说,它们自生自长,与人心感觉并无关系,你认为呢?王阳明说:你来看此花树,它才存在。你不来时,它并不存在。另一个朋友打趣道:“哈哈!看来,我不认识的人,就如同没出生一样啦。”(2)“致良知”“致良知为圣人教人第一义” “致”就是达到;“良知”即本心,是人所固有的善性,就是“理”。“致良知”就是通过内心反省克服私欲,回复良知就能成为圣贤 。(3)“知行合一”“知行合一”:“知”和“行”是同一个活动的两个方面,不能缺一。知了要去行,不行不能算做真知。自我测评:

朱熹是理学的集大成者,在人生修养方面,他主张日积月累、循序渐进,即所谓的“慎思明辨,格物致知”,以穷各种事物的原理,最终通晓与把握天理。王守仁是心学的集大成者,他强调本心体悟,以探索自我内心,并通过道德自省和知行合一来实践天理。二十四孝之为母埋儿 (有人问程颐:如果有妇人死了丈夫,贫穷无所依靠,可不可以再嫁?)程颐回答:饿死事小,失节事大。 “酷吏以法杀人,后儒以理杀人”“人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”

——(清)戴震 翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人”。

----鲁迅 在封建统治者的倡导下,在理学卫道士的鼓吹下,节妇烈女越来越多。这些妇女不仅有夫亡不嫁,从一而终的“节妇”,还有丈夫死后,以死尽节的“烈妇”;不仅有未婚夫死不嫁他人的“望门寡”,还有未出嫁的男方死亡以自杀表明贞节的“烈女”。中国的“节烈”文化,要求妇女为男子守节,守得越苦越好,节得越惨烈越佳。死了以后那些卫道士的父母还附掌大叫:“死得好,死得好!”——这样的社会是变相的妇女屠宰场。“美丽”的三寸金莲人生自古谁无死

留取丹心照汗青

——宋·文天祥粉身碎骨浑不怕

要留清白在人间

——明·于谦苟利国家生死以

岂因祸福避趋之

——清·林则徐粉身碎骨寻常事

但愿牺牲报国家

——清·秋瑾 宋明理学重视主观意志力量,注重气节、品德,讲求以理统情、自我节制、发奋立志,强调人的社会责任和历史使命,对塑造中华民族的性格有着积极影响。积极消极 宋明理学用三纲五常维系专制统治,压抑、扼杀人的自然欲求,产生了消极影响。①尊卑等级观念;②重男轻女的观念;③轻视自然科学的观念;④轻视个体自由的观念;⑤重礼轻法的观念等。

(2011·山东基能·23)山西悬空寺始建于北魏时期,是一处木质框架结构古建筑,紧贴崖壁,半悬空中。下列说法正确的是

①北魏时期佛教已传入我国

②该建筑架构简单,稳定性差

③木柱和横梁之间的连接方式主要为钉连接

④插进岩石内的横木飞梁和木柱起主要支撑作用

A.①② B.①④ C.②③ D.③④(B)(2011·广东文综·14)“虎溪三笑”讲的是儒者陶渊明、道士陆修静、僧人慧远一起品茗畅谈、乐而忘返的故事。故事本身是虚构的,却在唐宋诗歌、绘画作品中时有出现。据此可以得出符合史实的结论是,当时

A.儒道佛出现融合的趋势

B.佛教开始传入中国

C.诗歌创作呈现繁荣局面

D.绘画风格以写实为主(A)(2011·上海单科·13)理学家王守仁提出“致良知”说。这里的“良知”是指

A.人心固有的是非善恶标准

B.圣人独有的是非道德标准

C.通过学习获得的良好知识

D.存在于外部世界的规律(A)(2010·广东文综·15)“人人自有定盘针,万化根源总在心。却笑从前颠倒见,枝枝叶叶外头寻。”这首诗反映了

A.孟子的“仁政”??????

B.董仲舒的“独尊儒术”

C.王阳明的“心学”????

D.顾炎武的“经世致用”(C)(2010·浙江文综·17)中国古代学术史上曾发生过一次著名的理学家辩论,甲方批评乙方做学问“支离”,乙方批评甲方做学问“太简”。下列各项中,属于当时甲方代表人物主要观点的是

A.格物致知 B.发明本心

C.知行合一 D.万物皆只是一个天理(B)(2010·辽宁、湖南、宁夏文综·26)王安石提出“形者,有生之本”。与之相对立的观点是

A.“心外无物”

B.“天地为万物之本”

C.“夫形于天地之间也,物也”

D.“舍天地则无以为道”(A)(2010·上海单科·9)宋代,儒学家开始从一个新的角度来思考人间的伦理纲常。这个新的角度是

A.从矛盾对立转换出发

B.从天人感应出发

C.从万物本源出发

D.从人的本性出发(C)

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史