1.2区域发展差异与因地制宜-2023-2024学年高二地理湘教版(2019)选择性必修2同步练习

文档属性

| 名称 | 1.2区域发展差异与因地制宜-2023-2024学年高二地理湘教版(2019)选择性必修2同步练习 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 675.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-10-20 10:10:01 | ||

图片预览

文档简介

1.2区域发展差异与因地制宜

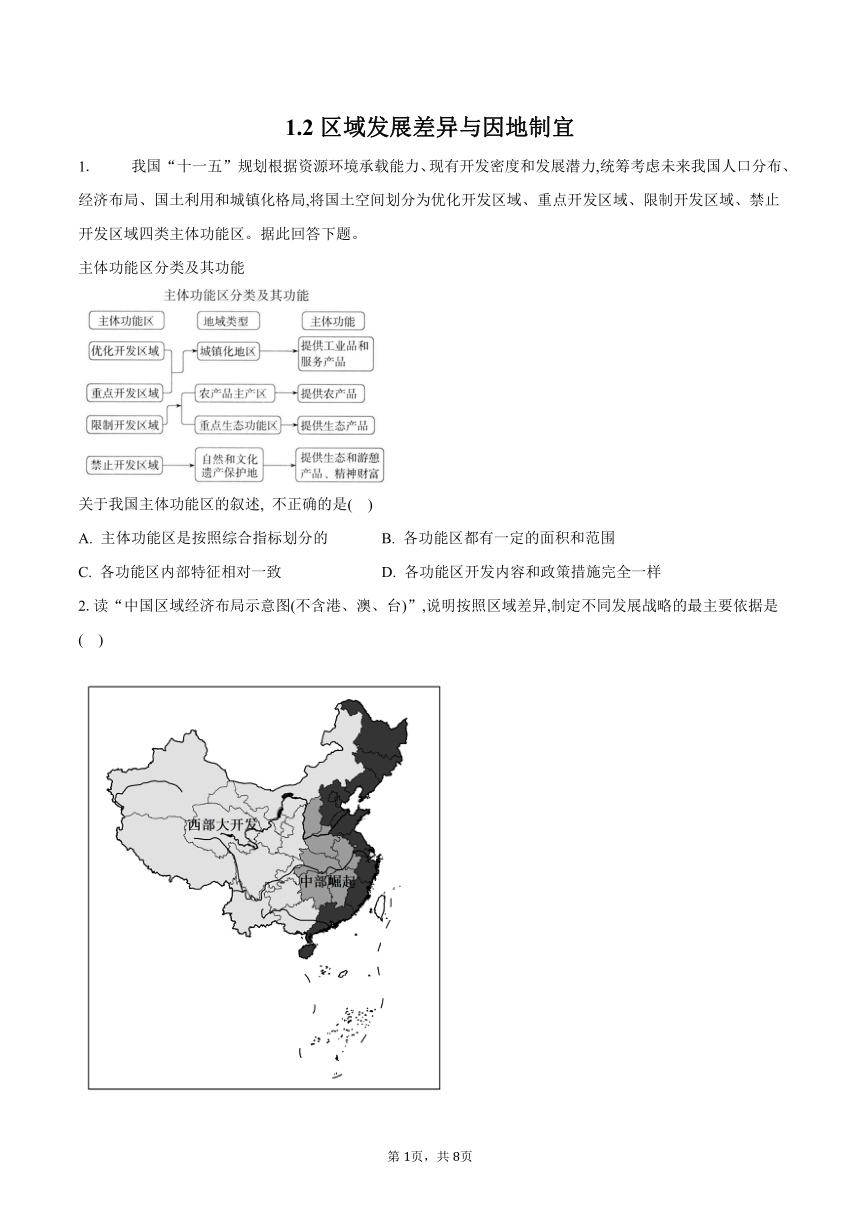

1. 我国“十一五”规划根据资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力,统筹考虑未来我国人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局,将国土空间划分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域四类主体功能区。据此回答下题。

主体功能区分类及其功能

关于我国主体功能区的叙述, 不正确的是( )

A. 主体功能区是按照综合指标划分的 B. 各功能区都有一定的面积和范围

C. 各功能区内部特征相对一致 D. 各功能区开发内容和政策措施完全一样

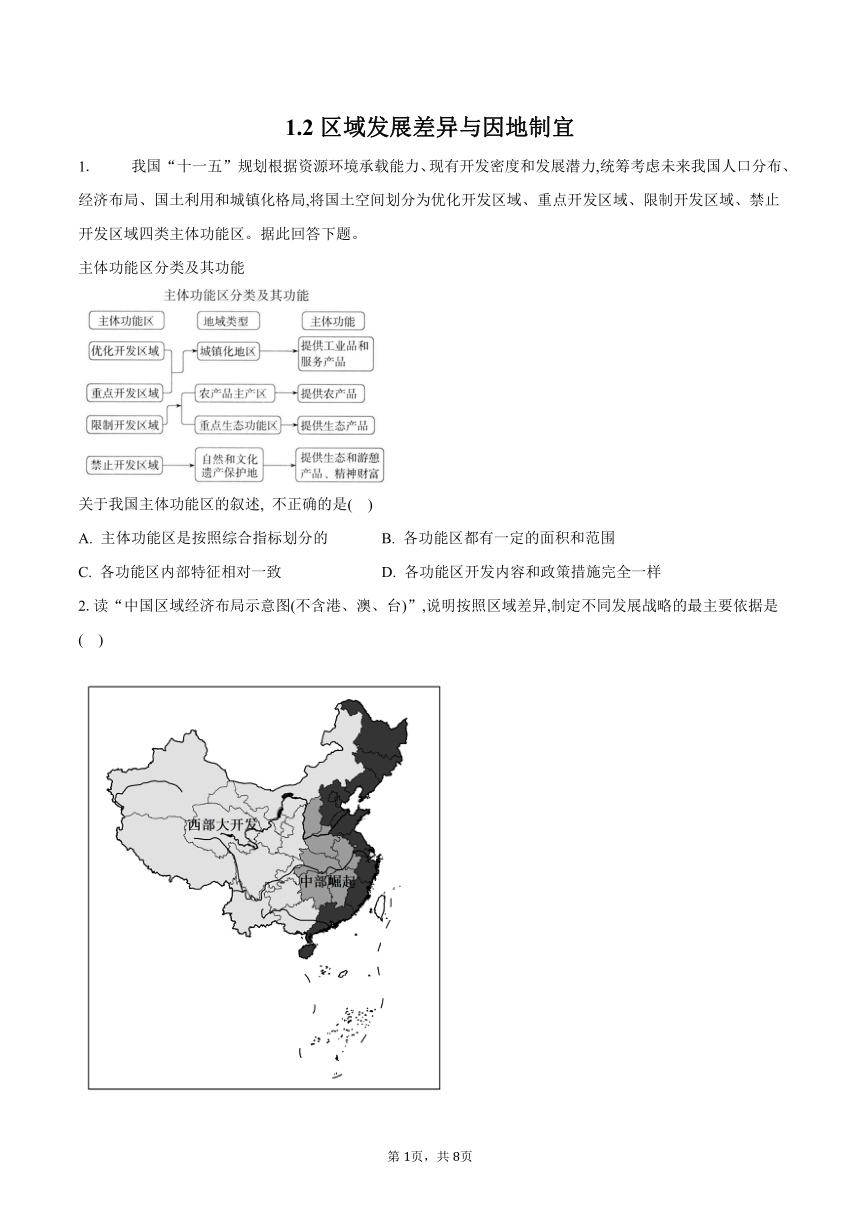

2.读“中国区域经济布局示意图(不含港、澳、台)”,说明按照区域差异,制定不同发展战略的最主要依据是( )

A. 地理位置差异 B. 自然条件差异

C. 社会经济发展水平差异 D. 文化习俗差异

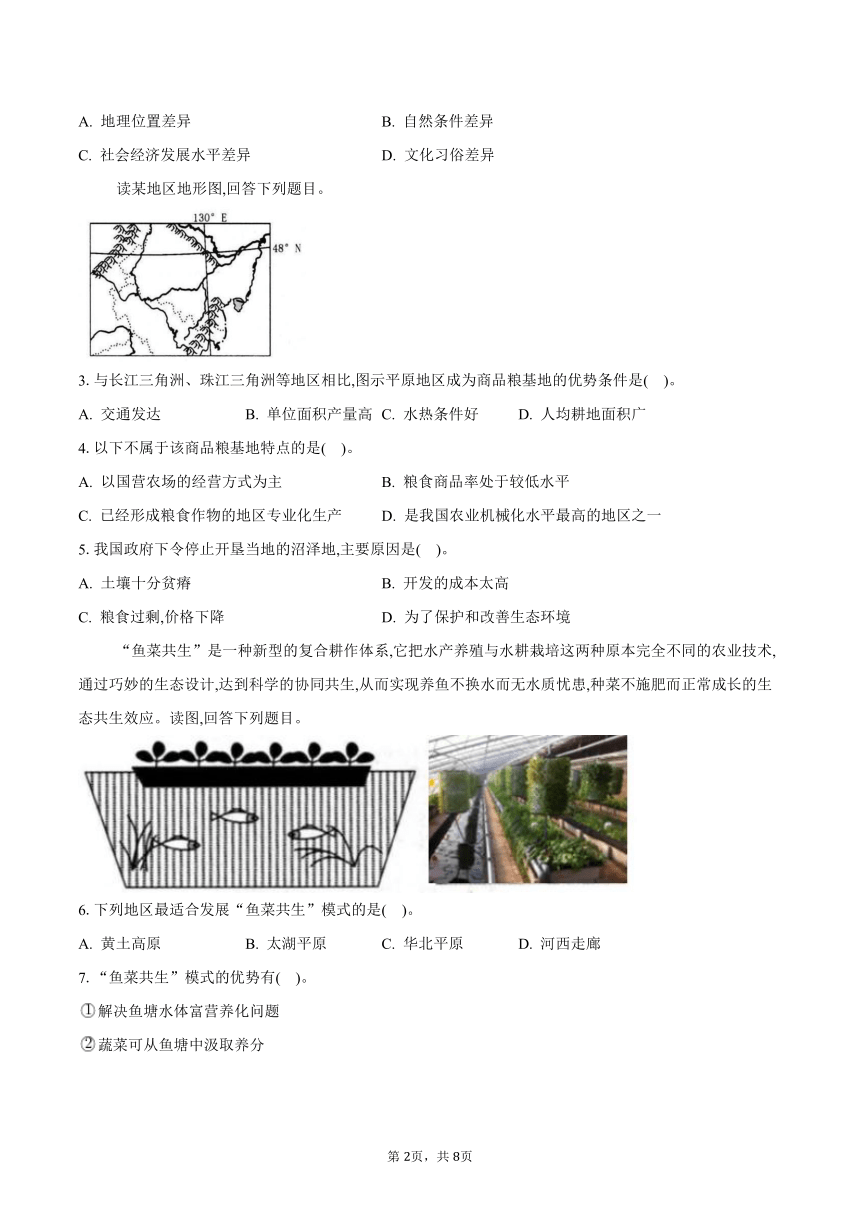

读某地区地形图,回答下列题目。

3.与长江三角洲、珠江三角洲等地区相比,图示平原地区成为商品粮基地的优势条件是( )。

A. 交通发达 B. 单位面积产量高 C. 水热条件好 D. 人均耕地面积广

4.以下不属于该商品粮基地特点的是( )。

A. 以国营农场的经营方式为主 B. 粮食商品率处于较低水平

C. 已经形成粮食作物的地区专业化生产 D. 是我国农业机械化水平最高的地区之一

5.我国政府下令停止开垦当地的沼泽地,主要原因是( )。

A. 土壤十分贫瘠 B. 开发的成本太高

C. 粮食过剩,价格下降 D. 为了保护和改善生态环境

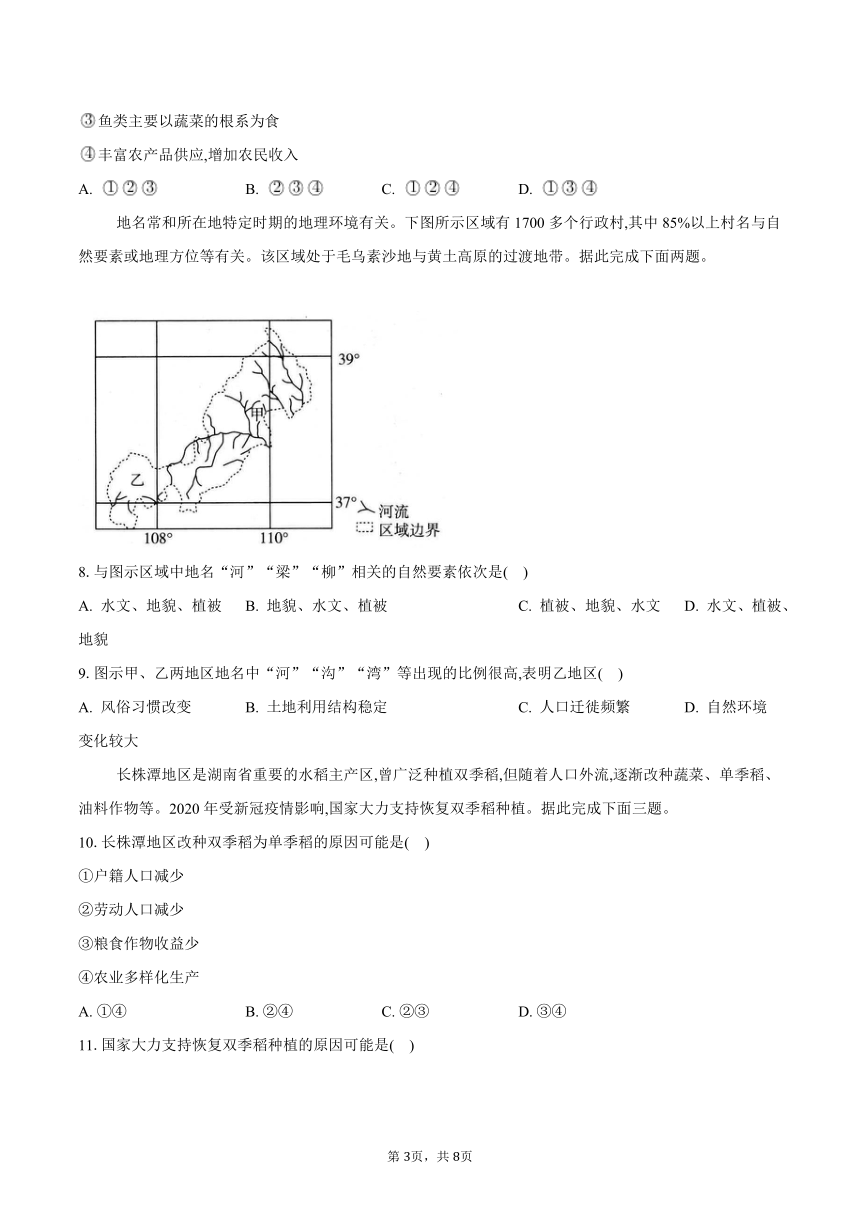

“鱼菜共生”是一种新型的复合耕作体系,它把水产养殖与水耕栽培这两种原本完全不同的农业技术,通过巧妙的生态设计,达到科学的协同共生,从而实现养鱼不换水而无水质忧患,种菜不施肥而正常成长的生态共生效应。读图,回答下列题目。

6.下列地区最适合发展“鱼菜共生”模式的是( )。

A. 黄土高原 B. 太湖平原 C. 华北平原 D. 河西走廊

7.“鱼菜共生”模式的优势有( )。

解决鱼塘水体富营养化问题

蔬菜可从鱼塘中汲取养分

鱼类主要以蔬菜的根系为食

丰富农产品供应,增加农民收入

A. B. C. D.

地名常和所在地特定时期的地理环境有关。下图所示区域有1700多个行政村,其中85%以上村名与自然要素或地理方位等有关。该区域处于毛乌素沙地与黄土高原的过渡地带。据此完成下面两题。

8.与图示区域中地名“河”“梁”“柳”相关的自然要素依次是( )

A. 水文、地貌、植被 B. 地貌、水文、植被 C. 植被、地貌、水文 D. 水文、植被、地貌

9.图示甲、乙两地区地名中“河”“沟”“湾”等出现的比例很高,表明乙地区( )

A. 风俗习惯改变 B. 土地利用结构稳定 C. 人口迁徙频繁 D. 自然环境变化较大

长株潭地区是湖南省重要的水稻主产区,曾广泛种植双季稻,但随着人口外流,逐渐改种蔬菜、单季稻、油料作物等。2020年受新冠疫情影响,国家大力支持恢复双季稻种植。据此完成下面三题。

10.长株潭地区改种双季稻为单季稻的原因可能是( )

①户籍人口减少

②劳动人口减少

③粮食作物收益少

④农业多样化生产

A. ①④ B. ②④ C. ②③ D. ③④

11.国家大力支持恢复双季稻种植的原因可能是( )

A. 双季稻较单季稻品质好 B. 保障国家的粮食安全

C. 促进滞留的劳动力就业 D. 提高农业现代化水平

12.该地种植双季稻比种植蔬菜( )

A. 利于保护生物多样性 B. 利于增加农民收入

C. 肥料使用量可能增加 D. 利于地方产业转型

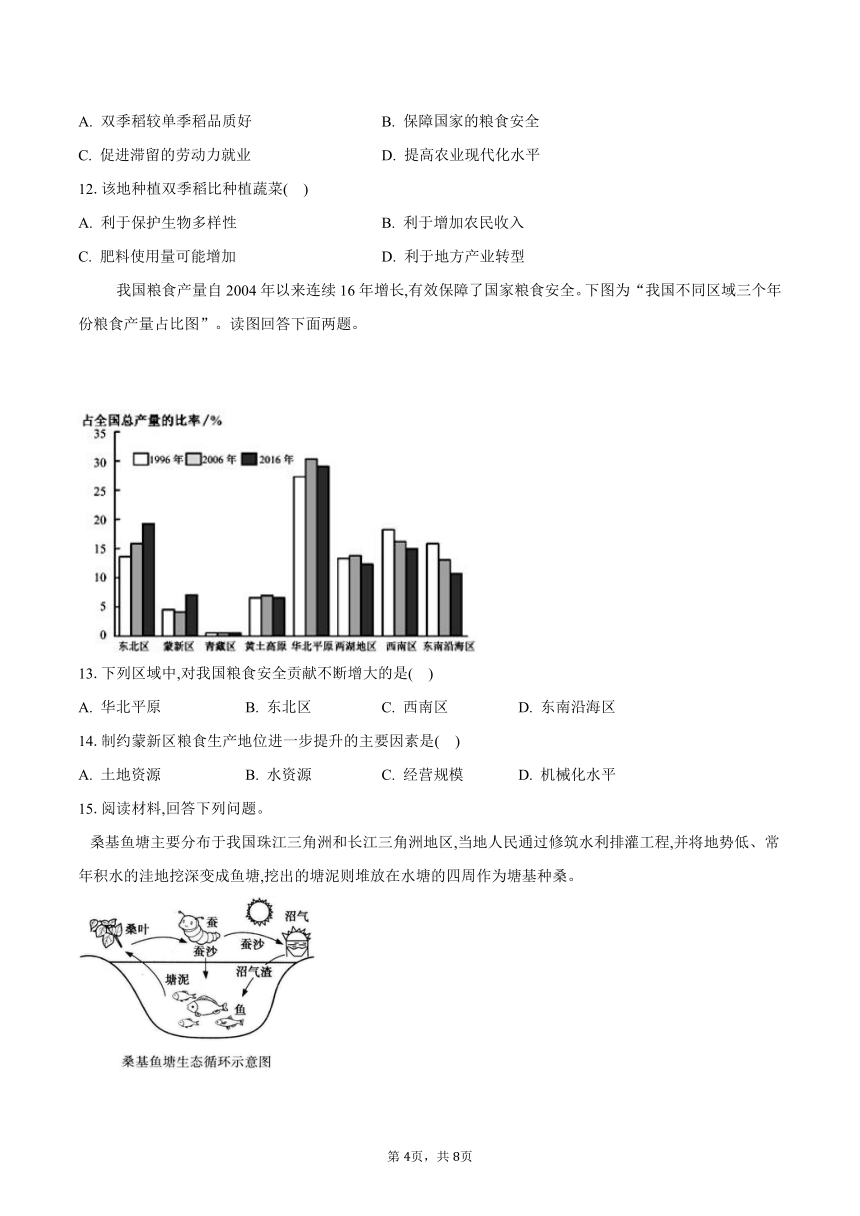

我国粮食产量自2004年以来连续16年增长,有效保障了国家粮食安全。下图为“我国不同区域三个年份粮食产量占比图”。读图回答下面两题。

13.下列区域中,对我国粮食安全贡献不断增大的是( )

A. 华北平原 B. 东北区 C. 西南区 D. 东南沿海区

14.制约蒙新区粮食生产地位进一步提升的主要因素是( )

A. 土地资源 B. 水资源 C. 经营规模 D. 机械化水平

15.阅读材料,回答下列问题。

桑基鱼塘主要分布于我国珠江三角洲和长江三角洲地区,当地人民通过修筑水利排灌工程,并将地势低、常年积水的洼地挖深变成鱼塘,挖出的塘泥则堆放在水塘的四周作为塘基种桑。

(1)桑基鱼塘被称为科学化的生态系统,说明其原因。

(2)20世纪80年代,珠三角基塘农业发展规模迅速减小,推测其原因。

(3)从区域整体性角度,指出基塘农业用地减少对当地气候的影响。

16.阅读材料,回答下列问题。

陕西省可以划分为陕南、关中和陕北三大地理单元。图Ⅰ为陕西省一月和七月平均气温等温线分布及部分城市年均降水量图。图Ⅱ为陕西省沿109°E经线地形剖面示意图。

(1)七月,在关中地区出现高温中心的主要原因是______________________________________________________________,24℃等温线沿晋陕边界向北凸出的主要影响因素是________________。

(2)从地形和植被的角度,简述陕西省三大地理单元的自然景观特征。

(3)指出陕西省三大地理单元的农业发展方向。

答案和解析

1.D

【解析】据材料可知,主体功能区是按照综合指标划分的;从区域的角度来看,各功能区都有一定面积、范围,内部特征相对一致,符合区域特点;但各功能区开发内容和政策措施大不相同,D项符合题意,故选D。

2.C

【解析】从平衡社会经济发展水平的角度出发,规划区域经济布局,并制定不同发展战略,故最主要依据是社会经济发展水平。故选C。

3~5.D、B、D

【解析】1.

根据图示的经纬度位置和河流、轮廓的分布判断,该平原为东北平原,由于地广人稀,人均耕地面积广,故商品率高于长三角和珠三角地区,D项正确。

2.

结合上题分析,东北平原地广人稀,是我国主要的商品谷物农业生产地区,故农业生产主要以国营农场的经营方式为主,由于人均耕地面积广,故商品率高,故B项不属于该商品粮基地的特点,符合题意。

3.

三江平原是我国沼泽分布最集中的地区,沼泽地有强大的生态环境功能,故停止开垦当地的沼泽是为了保护湿地,改善当地的生态环境。

6~7.B、C

【解析】1.

由材料信息以及所学知识可知“鱼菜共生”的农业生产模式需要在水热条件比较好的地区进行生产,尤其是水资源比较丰富的地区,黄土高原、华北平原以及河西走廊这些地区降水都比较少,水资源较为短缺且热量条件较差,无法满足“鱼菜共生”模式对热量水分的需求,可知A、C、D三项错误。太湖平原一带水热条件良好,可以满足“鱼菜共生”模式对水资源和热量条件的需求,B项正确。

2.

蔬菜属于植物,其对水体污染物具有一定的净化作用,因此可知“鱼菜共生”模式一定程度上可以解决鱼塘水体富营养化的问题,正确;鱼类在生长时会产生一些排泄物,这些排泄物最终会转化成蔬菜生长时所需要的营养物质,因此可知蔬菜可从鱼塘中汲取养分,正确;鱼类主要以菜地的昆虫和人为投放的食物为主,不会以蔬菜的根系为食,错误;“鱼菜共生”模式可以在一块地里生产不同的农产品,不仅丰富了农产品的种类,还可以增加经济效益,提高农民的收入,正确。

8~9.A、D

【解析】1.

“河”是水文要素;“梁”是指山体中间隆起的地方(本为陕北方言用语,后来专用于黄土高原地貌类型名称);“柳”属于植被。

2.

“河”“湾”“沟”都与河流有关,但读图可知,目前乙地河流明显少于甲地,说明乙地可能由于气候变暖等原因,河流水量减少甚至消失,自然环境变化较大。

10~12.B、B、A

【解析】1.

据题干可知,长株潭地区人口外流导致劳动力减少,劳动力不足导致不能满足双季稻的种植需求,②正确。据材料可知双季稻改种其他品种农作物,农业多样性增加,④正确。人口外流主要为外出务工经商,户籍人口并未显著减少,①错误。双季稻与单季稻均为水稻,品质相同,③错误。

2.

双季稻与单季稻均为水稻,品质相似,A错误。与单季稻相比,双季稻可以有效增加粮食产量,保障国家的粮食安全,B正确。长株潭地区大量人口外流,并没有劳动力过剩的状况,C错误。单季稻、双季稻的种植与农业现代化水平无关,D错误。

3. 双季稻在种植过程中,水田中生物多样性更丰富,A正确。蔬菜种植的收入更高,B错误。蔬菜的种植过程中需要施洒农药、化肥,种植双季稻肥料使用量不会增加,C错误。双季稻与蔬菜均为农业生产,与地方产业转型无关,D错误。

13~14.B、B

【解析】1.

根据图示可知,三个年份粮食产量占比不断增大的是东北区,说明其对我国粮食安全贡献不断增大,B项正确;三个年份粮食产量占比华北平原先增大后减小,说明其对我国粮食安全贡献也是先增大后减小,A项错误;三个年份粮食产量占比西南区、东南沿海区不断减小,说明其对我国粮食安全贡献不断减小,C、D项错误。

2.

蒙新区地处我国西北地区,深居内陆,为温带大陆性气候,故制约蒙新区粮食生产地位进一步提升的主要因素是水资源,B项正确;蒙新区地广人稀,土地资源丰富,A项错误;经营规模可以扩大,C项错误;土地面积大,地块大,适宜发展大规模机械化生产,D项错误。

15.(1)桑叶养蚕,蚕沙可以生产沼气;蚕沙和沼气渣可以成为鱼的饵料;塘泥可以作为桑树肥料;桑基鱼塘形成了经济和生态上的良性循环,实现了农业的可持续发展。

(2)工业化、城镇化进程快,工业、城镇建设用地占用大量耕地;农村青壮年劳动力进城务工,农业发展的劳动力短缺;土地和劳动力价格大幅度提高,导致农业生产成本提高;基塘农业生产技术水平低,生产效率低,经济收入难以提高;果蔬、花卉等市场需求量增大,高收益的城郊农业迅速发展。

(3)大气湿度降低,降水减少;空气干燥,气温变率增大;地表粗糙程度变大,风速减小。

【解析】第(1)题,读图可知,桑树通过根系吸收水和其他营养元素,经过光合作用,把无机物质制造成有机物质(桑叶),桑叶经过蚕的消化吸收,蚕获得了能量,而蚕的排泄物蚕沙又成为鱼的饵料和微生物分解的对象(生产沼气),鱼的排泄物和其他有机物的残渣最后又都经过微生物的分解,成为无机物(塘泥等)作为桑树的肥料,实现了物质的良性循环。

第(2)题,工业化、城镇化背景下的农业发展问题,主要从耕地面积、劳动力、生产成本、市场等角度分析。如20世纪80年代,珠三角地区的工业化、城镇化进程快,工业、城镇建设用地扩大,耕地面积逐渐减小;农村青壮年劳动力进城务工,农业发展的劳动力短缺。

第(3)题,基塘农业用地减少,使水域面积和地表植被减少,导致蒸发和植物蒸腾作用减弱,从而使局部大气湿度降低,空气变干,降水减少;近地面风速的变化与地表粗糙程度相关,基塘大部分转变为建设用地,导致粗糙程度变大,风速减小。

16.(1)海拔较低,处于夏季风背风坡,有焚风效应 地形

(2)陕南地形以山地、谷地为主,植被以亚热带常绿阔叶林为主;关中地形以平原(盆地)为主,植被以温带落叶阔叶林为主;陕北地形以黄土高原为主,植被以温带草原(森林草原)为主。

(3)陕南农林结合(水田农业和林业结合);关中种植业为主(旱作为主);陕北农林牧结合。

【解析】第(1)题,结合图示可知,关中地区北侧是黄土高原,南侧为秦岭山脉,关中平原地势较低,且夏季盛行东南风,关中地区处于夏季风背风坡,焚风效应明显,所以气温较高。晋陕边界为黄河,黄河河谷地区由于海拔较低,散热慢,气温较高,所以24℃等温线向北凸出。

第(2)题,陕南为汉中谷地和大巴山、秦岭,植被以亚热带常绿阔叶林为主。关中主要为渭河平原(或渭河谷地),主要植被为温带落叶阔叶林。陕北为黄土高原,植被以温带草原(或森林草原)为主。

第(3)题,陕南地区为亚热带季风气候,河流谷地适合发展水稻种植业,广大山区适合发展林业。关中地区地势平坦,水源充足,适合发展旱作种植业。陕北高原降水偏少,植被以森林草原为主,农业发展方向为农林牧业结合。

第2页,共8页

1. 我国“十一五”规划根据资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力,统筹考虑未来我国人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局,将国土空间划分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域、禁止开发区域四类主体功能区。据此回答下题。

主体功能区分类及其功能

关于我国主体功能区的叙述, 不正确的是( )

A. 主体功能区是按照综合指标划分的 B. 各功能区都有一定的面积和范围

C. 各功能区内部特征相对一致 D. 各功能区开发内容和政策措施完全一样

2.读“中国区域经济布局示意图(不含港、澳、台)”,说明按照区域差异,制定不同发展战略的最主要依据是( )

A. 地理位置差异 B. 自然条件差异

C. 社会经济发展水平差异 D. 文化习俗差异

读某地区地形图,回答下列题目。

3.与长江三角洲、珠江三角洲等地区相比,图示平原地区成为商品粮基地的优势条件是( )。

A. 交通发达 B. 单位面积产量高 C. 水热条件好 D. 人均耕地面积广

4.以下不属于该商品粮基地特点的是( )。

A. 以国营农场的经营方式为主 B. 粮食商品率处于较低水平

C. 已经形成粮食作物的地区专业化生产 D. 是我国农业机械化水平最高的地区之一

5.我国政府下令停止开垦当地的沼泽地,主要原因是( )。

A. 土壤十分贫瘠 B. 开发的成本太高

C. 粮食过剩,价格下降 D. 为了保护和改善生态环境

“鱼菜共生”是一种新型的复合耕作体系,它把水产养殖与水耕栽培这两种原本完全不同的农业技术,通过巧妙的生态设计,达到科学的协同共生,从而实现养鱼不换水而无水质忧患,种菜不施肥而正常成长的生态共生效应。读图,回答下列题目。

6.下列地区最适合发展“鱼菜共生”模式的是( )。

A. 黄土高原 B. 太湖平原 C. 华北平原 D. 河西走廊

7.“鱼菜共生”模式的优势有( )。

解决鱼塘水体富营养化问题

蔬菜可从鱼塘中汲取养分

鱼类主要以蔬菜的根系为食

丰富农产品供应,增加农民收入

A. B. C. D.

地名常和所在地特定时期的地理环境有关。下图所示区域有1700多个行政村,其中85%以上村名与自然要素或地理方位等有关。该区域处于毛乌素沙地与黄土高原的过渡地带。据此完成下面两题。

8.与图示区域中地名“河”“梁”“柳”相关的自然要素依次是( )

A. 水文、地貌、植被 B. 地貌、水文、植被 C. 植被、地貌、水文 D. 水文、植被、地貌

9.图示甲、乙两地区地名中“河”“沟”“湾”等出现的比例很高,表明乙地区( )

A. 风俗习惯改变 B. 土地利用结构稳定 C. 人口迁徙频繁 D. 自然环境变化较大

长株潭地区是湖南省重要的水稻主产区,曾广泛种植双季稻,但随着人口外流,逐渐改种蔬菜、单季稻、油料作物等。2020年受新冠疫情影响,国家大力支持恢复双季稻种植。据此完成下面三题。

10.长株潭地区改种双季稻为单季稻的原因可能是( )

①户籍人口减少

②劳动人口减少

③粮食作物收益少

④农业多样化生产

A. ①④ B. ②④ C. ②③ D. ③④

11.国家大力支持恢复双季稻种植的原因可能是( )

A. 双季稻较单季稻品质好 B. 保障国家的粮食安全

C. 促进滞留的劳动力就业 D. 提高农业现代化水平

12.该地种植双季稻比种植蔬菜( )

A. 利于保护生物多样性 B. 利于增加农民收入

C. 肥料使用量可能增加 D. 利于地方产业转型

我国粮食产量自2004年以来连续16年增长,有效保障了国家粮食安全。下图为“我国不同区域三个年份粮食产量占比图”。读图回答下面两题。

13.下列区域中,对我国粮食安全贡献不断增大的是( )

A. 华北平原 B. 东北区 C. 西南区 D. 东南沿海区

14.制约蒙新区粮食生产地位进一步提升的主要因素是( )

A. 土地资源 B. 水资源 C. 经营规模 D. 机械化水平

15.阅读材料,回答下列问题。

桑基鱼塘主要分布于我国珠江三角洲和长江三角洲地区,当地人民通过修筑水利排灌工程,并将地势低、常年积水的洼地挖深变成鱼塘,挖出的塘泥则堆放在水塘的四周作为塘基种桑。

(1)桑基鱼塘被称为科学化的生态系统,说明其原因。

(2)20世纪80年代,珠三角基塘农业发展规模迅速减小,推测其原因。

(3)从区域整体性角度,指出基塘农业用地减少对当地气候的影响。

16.阅读材料,回答下列问题。

陕西省可以划分为陕南、关中和陕北三大地理单元。图Ⅰ为陕西省一月和七月平均气温等温线分布及部分城市年均降水量图。图Ⅱ为陕西省沿109°E经线地形剖面示意图。

(1)七月,在关中地区出现高温中心的主要原因是______________________________________________________________,24℃等温线沿晋陕边界向北凸出的主要影响因素是________________。

(2)从地形和植被的角度,简述陕西省三大地理单元的自然景观特征。

(3)指出陕西省三大地理单元的农业发展方向。

答案和解析

1.D

【解析】据材料可知,主体功能区是按照综合指标划分的;从区域的角度来看,各功能区都有一定面积、范围,内部特征相对一致,符合区域特点;但各功能区开发内容和政策措施大不相同,D项符合题意,故选D。

2.C

【解析】从平衡社会经济发展水平的角度出发,规划区域经济布局,并制定不同发展战略,故最主要依据是社会经济发展水平。故选C。

3~5.D、B、D

【解析】1.

根据图示的经纬度位置和河流、轮廓的分布判断,该平原为东北平原,由于地广人稀,人均耕地面积广,故商品率高于长三角和珠三角地区,D项正确。

2.

结合上题分析,东北平原地广人稀,是我国主要的商品谷物农业生产地区,故农业生产主要以国营农场的经营方式为主,由于人均耕地面积广,故商品率高,故B项不属于该商品粮基地的特点,符合题意。

3.

三江平原是我国沼泽分布最集中的地区,沼泽地有强大的生态环境功能,故停止开垦当地的沼泽是为了保护湿地,改善当地的生态环境。

6~7.B、C

【解析】1.

由材料信息以及所学知识可知“鱼菜共生”的农业生产模式需要在水热条件比较好的地区进行生产,尤其是水资源比较丰富的地区,黄土高原、华北平原以及河西走廊这些地区降水都比较少,水资源较为短缺且热量条件较差,无法满足“鱼菜共生”模式对热量水分的需求,可知A、C、D三项错误。太湖平原一带水热条件良好,可以满足“鱼菜共生”模式对水资源和热量条件的需求,B项正确。

2.

蔬菜属于植物,其对水体污染物具有一定的净化作用,因此可知“鱼菜共生”模式一定程度上可以解决鱼塘水体富营养化的问题,正确;鱼类在生长时会产生一些排泄物,这些排泄物最终会转化成蔬菜生长时所需要的营养物质,因此可知蔬菜可从鱼塘中汲取养分,正确;鱼类主要以菜地的昆虫和人为投放的食物为主,不会以蔬菜的根系为食,错误;“鱼菜共生”模式可以在一块地里生产不同的农产品,不仅丰富了农产品的种类,还可以增加经济效益,提高农民的收入,正确。

8~9.A、D

【解析】1.

“河”是水文要素;“梁”是指山体中间隆起的地方(本为陕北方言用语,后来专用于黄土高原地貌类型名称);“柳”属于植被。

2.

“河”“湾”“沟”都与河流有关,但读图可知,目前乙地河流明显少于甲地,说明乙地可能由于气候变暖等原因,河流水量减少甚至消失,自然环境变化较大。

10~12.B、B、A

【解析】1.

据题干可知,长株潭地区人口外流导致劳动力减少,劳动力不足导致不能满足双季稻的种植需求,②正确。据材料可知双季稻改种其他品种农作物,农业多样性增加,④正确。人口外流主要为外出务工经商,户籍人口并未显著减少,①错误。双季稻与单季稻均为水稻,品质相同,③错误。

2.

双季稻与单季稻均为水稻,品质相似,A错误。与单季稻相比,双季稻可以有效增加粮食产量,保障国家的粮食安全,B正确。长株潭地区大量人口外流,并没有劳动力过剩的状况,C错误。单季稻、双季稻的种植与农业现代化水平无关,D错误。

3. 双季稻在种植过程中,水田中生物多样性更丰富,A正确。蔬菜种植的收入更高,B错误。蔬菜的种植过程中需要施洒农药、化肥,种植双季稻肥料使用量不会增加,C错误。双季稻与蔬菜均为农业生产,与地方产业转型无关,D错误。

13~14.B、B

【解析】1.

根据图示可知,三个年份粮食产量占比不断增大的是东北区,说明其对我国粮食安全贡献不断增大,B项正确;三个年份粮食产量占比华北平原先增大后减小,说明其对我国粮食安全贡献也是先增大后减小,A项错误;三个年份粮食产量占比西南区、东南沿海区不断减小,说明其对我国粮食安全贡献不断减小,C、D项错误。

2.

蒙新区地处我国西北地区,深居内陆,为温带大陆性气候,故制约蒙新区粮食生产地位进一步提升的主要因素是水资源,B项正确;蒙新区地广人稀,土地资源丰富,A项错误;经营规模可以扩大,C项错误;土地面积大,地块大,适宜发展大规模机械化生产,D项错误。

15.(1)桑叶养蚕,蚕沙可以生产沼气;蚕沙和沼气渣可以成为鱼的饵料;塘泥可以作为桑树肥料;桑基鱼塘形成了经济和生态上的良性循环,实现了农业的可持续发展。

(2)工业化、城镇化进程快,工业、城镇建设用地占用大量耕地;农村青壮年劳动力进城务工,农业发展的劳动力短缺;土地和劳动力价格大幅度提高,导致农业生产成本提高;基塘农业生产技术水平低,生产效率低,经济收入难以提高;果蔬、花卉等市场需求量增大,高收益的城郊农业迅速发展。

(3)大气湿度降低,降水减少;空气干燥,气温变率增大;地表粗糙程度变大,风速减小。

【解析】第(1)题,读图可知,桑树通过根系吸收水和其他营养元素,经过光合作用,把无机物质制造成有机物质(桑叶),桑叶经过蚕的消化吸收,蚕获得了能量,而蚕的排泄物蚕沙又成为鱼的饵料和微生物分解的对象(生产沼气),鱼的排泄物和其他有机物的残渣最后又都经过微生物的分解,成为无机物(塘泥等)作为桑树的肥料,实现了物质的良性循环。

第(2)题,工业化、城镇化背景下的农业发展问题,主要从耕地面积、劳动力、生产成本、市场等角度分析。如20世纪80年代,珠三角地区的工业化、城镇化进程快,工业、城镇建设用地扩大,耕地面积逐渐减小;农村青壮年劳动力进城务工,农业发展的劳动力短缺。

第(3)题,基塘农业用地减少,使水域面积和地表植被减少,导致蒸发和植物蒸腾作用减弱,从而使局部大气湿度降低,空气变干,降水减少;近地面风速的变化与地表粗糙程度相关,基塘大部分转变为建设用地,导致粗糙程度变大,风速减小。

16.(1)海拔较低,处于夏季风背风坡,有焚风效应 地形

(2)陕南地形以山地、谷地为主,植被以亚热带常绿阔叶林为主;关中地形以平原(盆地)为主,植被以温带落叶阔叶林为主;陕北地形以黄土高原为主,植被以温带草原(森林草原)为主。

(3)陕南农林结合(水田农业和林业结合);关中种植业为主(旱作为主);陕北农林牧结合。

【解析】第(1)题,结合图示可知,关中地区北侧是黄土高原,南侧为秦岭山脉,关中平原地势较低,且夏季盛行东南风,关中地区处于夏季风背风坡,焚风效应明显,所以气温较高。晋陕边界为黄河,黄河河谷地区由于海拔较低,散热慢,气温较高,所以24℃等温线向北凸出。

第(2)题,陕南为汉中谷地和大巴山、秦岭,植被以亚热带常绿阔叶林为主。关中主要为渭河平原(或渭河谷地),主要植被为温带落叶阔叶林。陕北为黄土高原,植被以温带草原(或森林草原)为主。

第(3)题,陕南地区为亚热带季风气候,河流谷地适合发展水稻种植业,广大山区适合发展林业。关中地区地势平坦,水源充足,适合发展旱作种植业。陕北高原降水偏少,植被以森林草原为主,农业发展方向为农林牧业结合。

第2页,共8页