13.2《唐诗五首》之《黄鹤楼》课件(共20张PPT)

文档属性

| 名称 | 13.2《唐诗五首》之《黄鹤楼》课件(共20张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-22 17:16:36 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

黄鹤楼

黄鹤楼,与湖南岳阳楼,江西滕王阁并称为“江南三大名楼”。故址在今湖北武汉蛇山的黄鹄矶上。《太平寰宇记》:“昔费登仙,每乘黄鹤于此憩驾,故号为黄鹤楼。”此楼屡建屡毁,现在的黄鹤楼是1985年重建的。

助读资料

【崔颢】( ~754),汴州(今河南开封)人。盛唐诗人。其《黄鹤楼》诗,是吊古怀乡之佳作,据说李白为之搁笔,曾有“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”的赞叹。有《崔颢集》。本诗选自《全唐诗》。

作者简介

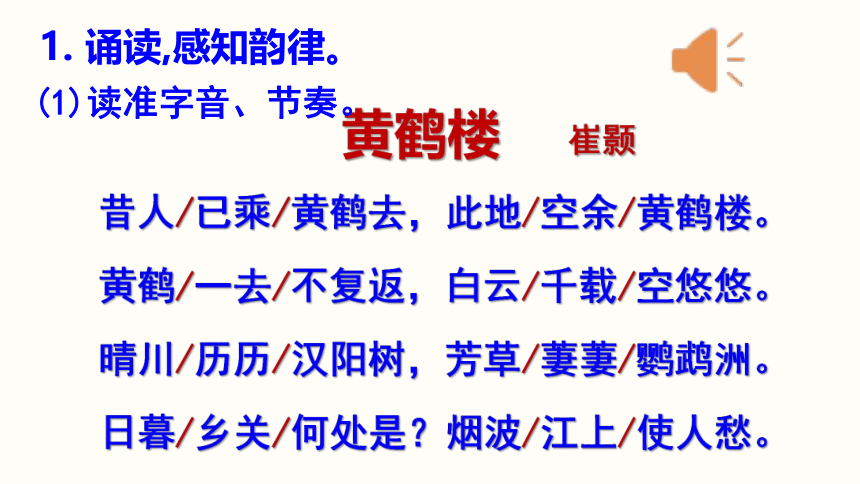

黄鹤楼 崔颢

昔人/已乘/黄鹤去,此地/空余/黄鹤楼。

黄鹤/一去/不复返,白云/千载/空悠悠。

晴川/历历/汉阳树,芳草/萋萋/鹦鹉洲。

日暮/乡关/何处是?烟波/江上/使人愁。

(1)读准字音、节奏。

1. 诵读,感知韵律。

(2)点读诗歌。

诵读注意事项:律诗,颔联、颈联两联一般为对偶,形式整齐雅致,音韵华美。读时速度要慢,边读边体味,尝试还原诗歌中呈现的画面,想象诗人当时的情态。

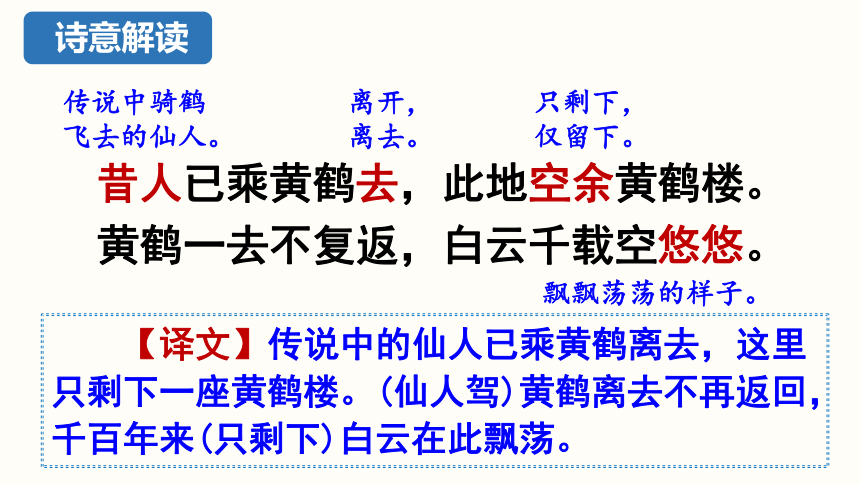

传说中骑鹤飞去的仙人。

离开,离去。

只剩下,仅留下。

飘飘荡荡的样子。

【译文】传说中的仙人已乘黄鹤离去,这里只剩下一座黄鹤楼。(仙人驾)黄鹤离去不再返回,千百年来(只剩下)白云在此飘荡。

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

诗意解读

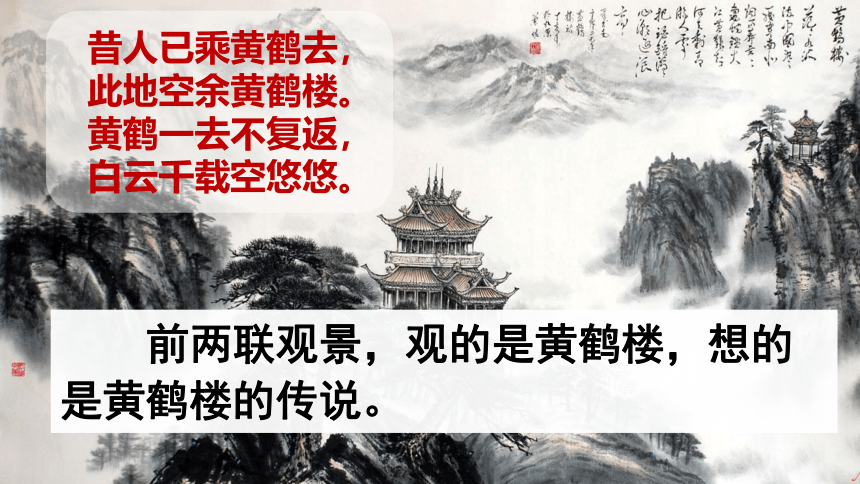

昔人已乘黄鹤去,

此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,

白云千载空悠悠。

前两联观景,观的是黄鹤楼,想的是黄鹤楼的传说。

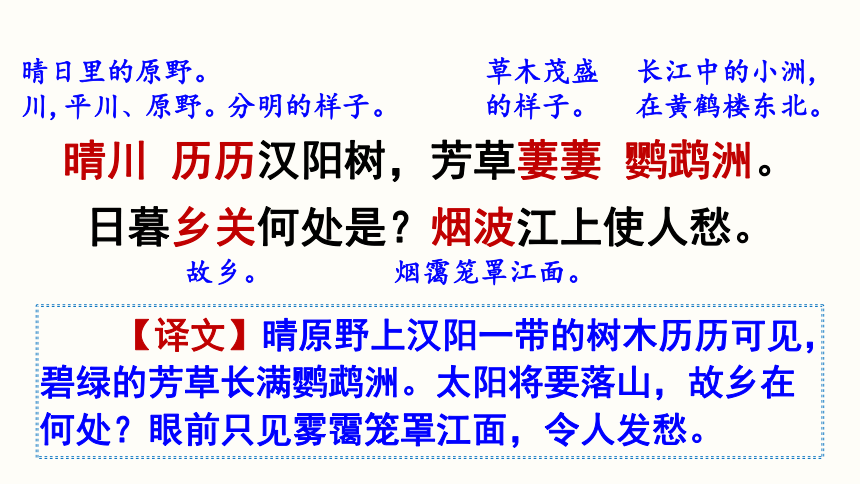

晴川 历历汉阳树,芳草萋萋 鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

晴日里的原野。川,平川、原野。

长江中的小洲,在黄鹤楼东北。

故乡。

烟霭笼罩江面。

草木茂盛的样子。

分明的样子。

【译文】晴原野上汉阳一带的树木历历可见,碧绿的芳草长满鹦鹉洲。太阳将要落山,故乡在何处?眼前只见雾霭笼罩江面,令人发愁。

晴川历历汉阳树,

芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?

烟波江上使人愁。

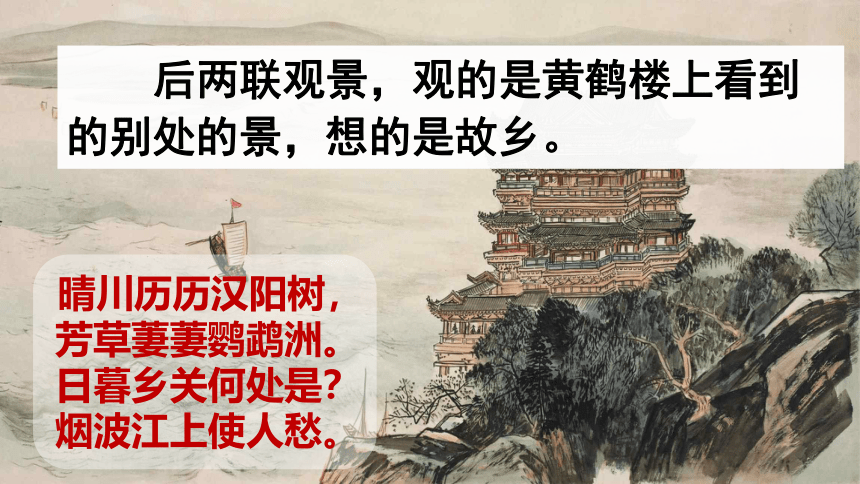

后两联观景,观的是黄鹤楼上看到的别处的景,想的是故乡。

小组内分析诗歌,探究每一联的情感。

2. 品读诗歌,把握情感。

首联:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。”

诗人满怀对黄鹤楼的美好憧憬慕名前来,可仙人驾鹤而去,杳无踪迹,眼前只有一座寻常可见的江楼。美好憧憬与寻常江楼的落差,在诗人心中布上了一层怅然若失的底色。

颔联:“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。”

江天相接的自然画面因白云的衬托愈显宏丽阔大,受此景象的感染,诗人的心境渐渐开朗,胸中的情思也随之插上了纵横驰骋的翅膀:黄鹤楼久远的历史和美丽的传说一幕幕在眼前回放,但终归物是人非、鹤去楼空。抒发了诗人世事茫茫之慨。

首联、颔联都是前一句虚写,后一句实写。虚中有实,抚今追昔,写出了对世事变化难以预料的感慨;以神话传说起笔,增添了黄鹤楼的神秘色彩。两个“空”字,第一个“空”强调空间上的虚无。仙人驾鹤离去后,兀立于苍茫宇宙下的黄鹤楼似乎无所凭依,这个“空”字传达的是诗人内心的孤独感。第二个“空”强调时间上的邈远。千载白云,空自飘荡,这个“空”字传达的是诗人内心的失落与惆怅。

颈联:“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。”

这两句笔锋一转,由写传说中的仙人、黄鹤及黄鹤楼,转而写诗人眼前登黄鹤楼所见,由写虚幻的传说转为实写眼前的所见景物,晴空下,隔水相望的汉阳川清晰可见的树木,鹦鹉洲上长势茂盛的芳草,描绘了一幅空明、悠远的画面,为引发诗人的乡愁做了铺垫。

尾联:“日暮乡关何处是 烟波江上使人愁。”

太阳落山,黑夜来临,鸟要归巢,船要归航,然而天下游子的故乡又在何处呢 江上的雾霭一片迷蒙。面对此情此景,谁人不生思乡之愁。乐景反衬哀愁,抒发了思乡之情。

巍峨的黄鹤楼成就了崔颢的这首千古绝唱,这首诗在让崔颢扬名天下的同时,也让更多人知道了这座千古名楼。

诗歌小结

首联:叙事——仙人去,楼空寂(起)

黄鹤楼

思乡之情

颔联:虚景——黄鹤去,白云在(承)

颈联:实景——川历历,草萋萋(转)

尾联:抒情——家何处,游子愁(合)

诗词中的黄鹤楼

唐代诗人崔颢的题咏,使黄鹤楼赢得“天下江山第一楼”的美誉。《黄鹤楼》这首诗运用了优美的神话传说,写出黄鹤楼的来历、登楼所见以及触景生情引起的乡愁。宋代人把这首诗推为唐人七律第一。

拓展阅读

据说,唐朝大诗人李白经过武昌,也登上黄鹤楼,放眼楚天,胸襟开阔,诗兴大发,正要提笔写诗时,却见到崔颢的诗,自愧不如,只好说:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”。崔颢题诗,使李白搁笔,崔颢从此名气大盛。大约黄鹤楼边的“搁笔亭”就是因此而建的。

此外,李白还写了不少诗反映他对黄鹤楼的眷恋之情。不过,他专写黄鹤楼的诗确实没有。这大约正是由于崔颢的诗写的太好的缘故吧。据说李白受崔颢这首诗的影响,写了一首《登金陵凤凰台》,以同《黄鹤楼》一较胜负。“凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。三山半落青天外,二水中分白鸳洲。总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”

黄鹤楼

黄鹤楼,与湖南岳阳楼,江西滕王阁并称为“江南三大名楼”。故址在今湖北武汉蛇山的黄鹄矶上。《太平寰宇记》:“昔费登仙,每乘黄鹤于此憩驾,故号为黄鹤楼。”此楼屡建屡毁,现在的黄鹤楼是1985年重建的。

助读资料

【崔颢】( ~754),汴州(今河南开封)人。盛唐诗人。其《黄鹤楼》诗,是吊古怀乡之佳作,据说李白为之搁笔,曾有“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”的赞叹。有《崔颢集》。本诗选自《全唐诗》。

作者简介

黄鹤楼 崔颢

昔人/已乘/黄鹤去,此地/空余/黄鹤楼。

黄鹤/一去/不复返,白云/千载/空悠悠。

晴川/历历/汉阳树,芳草/萋萋/鹦鹉洲。

日暮/乡关/何处是?烟波/江上/使人愁。

(1)读准字音、节奏。

1. 诵读,感知韵律。

(2)点读诗歌。

诵读注意事项:律诗,颔联、颈联两联一般为对偶,形式整齐雅致,音韵华美。读时速度要慢,边读边体味,尝试还原诗歌中呈现的画面,想象诗人当时的情态。

传说中骑鹤飞去的仙人。

离开,离去。

只剩下,仅留下。

飘飘荡荡的样子。

【译文】传说中的仙人已乘黄鹤离去,这里只剩下一座黄鹤楼。(仙人驾)黄鹤离去不再返回,千百年来(只剩下)白云在此飘荡。

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。

诗意解读

昔人已乘黄鹤去,

此地空余黄鹤楼。

黄鹤一去不复返,

白云千载空悠悠。

前两联观景,观的是黄鹤楼,想的是黄鹤楼的传说。

晴川 历历汉阳树,芳草萋萋 鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

晴日里的原野。川,平川、原野。

长江中的小洲,在黄鹤楼东北。

故乡。

烟霭笼罩江面。

草木茂盛的样子。

分明的样子。

【译文】晴原野上汉阳一带的树木历历可见,碧绿的芳草长满鹦鹉洲。太阳将要落山,故乡在何处?眼前只见雾霭笼罩江面,令人发愁。

晴川历历汉阳树,

芳草萋萋鹦鹉洲。

日暮乡关何处是?

烟波江上使人愁。

后两联观景,观的是黄鹤楼上看到的别处的景,想的是故乡。

小组内分析诗歌,探究每一联的情感。

2. 品读诗歌,把握情感。

首联:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。”

诗人满怀对黄鹤楼的美好憧憬慕名前来,可仙人驾鹤而去,杳无踪迹,眼前只有一座寻常可见的江楼。美好憧憬与寻常江楼的落差,在诗人心中布上了一层怅然若失的底色。

颔联:“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。”

江天相接的自然画面因白云的衬托愈显宏丽阔大,受此景象的感染,诗人的心境渐渐开朗,胸中的情思也随之插上了纵横驰骋的翅膀:黄鹤楼久远的历史和美丽的传说一幕幕在眼前回放,但终归物是人非、鹤去楼空。抒发了诗人世事茫茫之慨。

首联、颔联都是前一句虚写,后一句实写。虚中有实,抚今追昔,写出了对世事变化难以预料的感慨;以神话传说起笔,增添了黄鹤楼的神秘色彩。两个“空”字,第一个“空”强调空间上的虚无。仙人驾鹤离去后,兀立于苍茫宇宙下的黄鹤楼似乎无所凭依,这个“空”字传达的是诗人内心的孤独感。第二个“空”强调时间上的邈远。千载白云,空自飘荡,这个“空”字传达的是诗人内心的失落与惆怅。

颈联:“晴川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。”

这两句笔锋一转,由写传说中的仙人、黄鹤及黄鹤楼,转而写诗人眼前登黄鹤楼所见,由写虚幻的传说转为实写眼前的所见景物,晴空下,隔水相望的汉阳川清晰可见的树木,鹦鹉洲上长势茂盛的芳草,描绘了一幅空明、悠远的画面,为引发诗人的乡愁做了铺垫。

尾联:“日暮乡关何处是 烟波江上使人愁。”

太阳落山,黑夜来临,鸟要归巢,船要归航,然而天下游子的故乡又在何处呢 江上的雾霭一片迷蒙。面对此情此景,谁人不生思乡之愁。乐景反衬哀愁,抒发了思乡之情。

巍峨的黄鹤楼成就了崔颢的这首千古绝唱,这首诗在让崔颢扬名天下的同时,也让更多人知道了这座千古名楼。

诗歌小结

首联:叙事——仙人去,楼空寂(起)

黄鹤楼

思乡之情

颔联:虚景——黄鹤去,白云在(承)

颈联:实景——川历历,草萋萋(转)

尾联:抒情——家何处,游子愁(合)

诗词中的黄鹤楼

唐代诗人崔颢的题咏,使黄鹤楼赢得“天下江山第一楼”的美誉。《黄鹤楼》这首诗运用了优美的神话传说,写出黄鹤楼的来历、登楼所见以及触景生情引起的乡愁。宋代人把这首诗推为唐人七律第一。

拓展阅读

据说,唐朝大诗人李白经过武昌,也登上黄鹤楼,放眼楚天,胸襟开阔,诗兴大发,正要提笔写诗时,却见到崔颢的诗,自愧不如,只好说:“眼前有景道不得,崔颢题诗在上头”。崔颢题诗,使李白搁笔,崔颢从此名气大盛。大约黄鹤楼边的“搁笔亭”就是因此而建的。

此外,李白还写了不少诗反映他对黄鹤楼的眷恋之情。不过,他专写黄鹤楼的诗确实没有。这大约正是由于崔颢的诗写的太好的缘故吧。据说李白受崔颢这首诗的影响,写了一首《登金陵凤凰台》,以同《黄鹤楼》一较胜负。“凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。三山半落青天外,二水中分白鸳洲。总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。”

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读