人教版(2019)高中生物选修1稳态与调节4.4免疫学的应用章节综合必刷题(含解析)

文档属性

| 名称 | 人教版(2019)高中生物选修1稳态与调节4.4免疫学的应用章节综合必刷题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 664.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-24 00:27:41 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

4.4免疫学的应用

一、单选题

1.(2022高三下·浙江开学考)2020年,新冠疫情席卷全球,研究发现新冠病毒利用包膜上的棘突蛋白(S蛋白)与宿主细胞的受体结合,完成侵染。科学家在研制新冠疫苗的同时,也研发了“中和抗体”,能抢先与病毒包膜上的棘突蛋白结合,阻断病毒侵染宿主细胞。下列叙述错误的是( )

A.新冠疫苗可能引发机体主动免疫产生“中和抗体”

B.新冠病毒变异株的产生可能导致该“中和抗体”失效

C.“中和抗体”作用后,机体通过细胞免疫将病毒彻底消灭

D.“中和抗体”起效快、亲和力高,适合于老人和小孩

2.预防流感的有效方法是接种流感疫苗。以下有关叙述正确的是( )

①当向人体注入流感灭活疫苗后,机体细胞免疫产生抗体 ②接种过流感疫苗的健康人也可能在短期内不止一次地患流感 ③从免疫学角度考虑,流感患者可以通过输入细胞因子进行治疗 ④从免疫学角度考虑,流感患者可以通过输入流感病毒疫苗进行治疗

A.①②③ B.②③ C.④ D.①②④

3.(2023·福州模拟)新冠疫情发生以来,几种基于不同技术平台的新冠疫苗已被成功研发出来,包括mRNA疫苗(a),腺病毒载体疫苗(b)和亚单位疫苗(c)。mRNA疫苗是将能表达新冠病毒抗原的mRNA导入细胞,产生抗原刺激免疫反应。腺病毒载体疫苗是将新冠病毒抗原基因整合到腺病毒基因组中,导入细胞中表达抗原刺激免疫反应。亚单位疫苗是利用新冠病毒某蛋白的一部分制成的。多次接种同一疫苗后,产生的抗体水平:a>c>b≈自然感染,疫苗诱导辅助性T细胞活化的能力:a>c>自然感染>b。a疫苗和b疫苗在诱导辅助性T细胞活化的同时也能够诱导细胞毒性T细胞活化。下列相关叙述错误的是( )

A.接种三种疫苗后,直接引起机体免疫反应的物质均为蛋白质

B.分别接种三种疫苗后,机体均会发生体液免疫和细胞免疫

C.a疫苗诱导抗体水平最高可能与其诱导辅肋性T细胞活化能力最强有关

D.a、b疫苗诱导细胞毒性T细胞的活化过程涉及辅助性T细胞分泌细胞因子

4.(2021·郑州模拟)目前很多国家都在针对新冠肺炎积极研发疫苗,有减毒疫苗、蛋白疫苗、mRNA疫苗等。接种疫苗后,人体会产生相应抗体。下列叙述中,正确的是( )

A.B细胞接受抗原刺激后,迅速增殖分化,形成浆细胞和记忆B细胞

B.当病毒进入人体后,记忆 B细胞快速合成并分泌大量抗体,与病毒的抗原结合

C.二次免疫时抗体的量更多,免疫效果更强,说明抗体是一种高能化合物

D.mRNA疫苗能在人体细胞内合成引起新冠肺炎的病毒所特有的抗原

5.(2020高二上·马鞍山期末)我国政府高度重视计划免疫工作,规定新生儿必须在六个月内三次接种乙肝疫苗,下列有关叙述正确的是( )

A.接种的疫苗是抗体

B.三次间隔注射,能使机体产生更多的记忆细胞

C.在疫苗的刺激下,浆细胞加速增殖,产生抗体

D.吞噬细胞能产生淋巴因子促进B细胞增殖分化

6.(2021·杨浦模拟)核酸检测是新冠疫情期间实施“早发现早隔离”的重要手段,其基本原理是采用被称为“探针”的单链核酸识别新冠病毒特征性的核酸序列。据所学知识判断,该识别的原理属于( )

A.核酸碱基互补配对 B.抗体抗原特异性识别

C.蛋白质与核酸空间结合 D.磷酸与五碳糖之间共价结合

7.(2021·大同模拟)如图为某人被狗咬后的处理和治疗情况。下列叙述不正确的是( )

A.清理伤口,不包扎,能减少人被狂犬病病毒、厌氧菌等感染的机会

B.注射狂犬疫苗,是为了刺激机体产生抗体和记忆细胞

C.每隔一定时间注射狂犬疫苗,对机体抗体和记忆细胞的产生起到增强作用

D.注射狂犬免疫球蛋白能直接消灭侵入细胞内的狂犬病病毒

8.(2021高二下·安庆开学考)健康人体接种乙肝疫苗后一般不会发生的是( )

A.吞噬细胞摄取和处理病原体,并传递抗原

B.B细胞增殖分化形成浆细胞和记忆细胞

C.T细胞和相应的靶细胞密切接触,使靶细胞裂解

D.抗原—抗体特异性结合的产物被吞噬细胞吞噬消化

9.(2023高三上·湛江开学考)CD3单克隆抗体(OKT3)为第一个用于临床的抗T细胞单克隆抗体,该抗体针对T细胞上CD3抗原,能抑制免疫系统的功能,有利于器官移植。下列有关叙述错误的是( )

A.OKT3的制备过程中利用了细胞膜有一定流动性的生物学原理

B.将提纯的OKT3抗原注入小鼠体内可产生免疫,分离出B细胞

C.制备OKT3时,可用胰蛋白酶和聚乙二醇等进行处理培养

D.经1次筛选就能获得既能产生抗体,又能无限增殖的细胞

10.(2020高二上·扬州期末)宫颈癌是由人乳头瘤病毒(HPV)引起的发病率较高的癌症之一。2018年4月九价HPV疫苗批准进入我国,该疫苗能预防9种类型的HPV,建议接种年龄在16至26岁,半年内需进行3次注射。下列叙述错误的是( )

A.HPV侵入人体宫颈等细胞内才能增殖

B.九价HPV疫苗具有与9种HPV相似的抗原结构

C.注射疫苗后产生的效应T细胞能识别和消灭HPV

D.3次注射可获得大量的抗体和记忆细胞

11.(2023高二下·玉溪期末)乙肝疫苗的接种需在一定时期内间隔注射三次,其目的是( )

A.使机体积累更多数量的疫苗

B.使机体产生更多种类的记忆细胞

C.使机体产生更多数量的抗体和记忆细胞

D.使机体产生更强的非特异性免疫

12.婴幼儿的气管、支气管管腔狭窄,易被分泌物阻塞,当局部出现炎症时,容易出现咳嗽、发热等症状,需要药物治疗才能康复。下列说法错误的是( )

A.体温升高过程中,机体的产热量大于散热量

B.气管、支气管中的分泌物属于免疫系统第一道防线

C.药物治疗的目的是增加婴幼儿的特异性免疫功能

D.康复过程中需要神经、体液和免系统共同参与调节

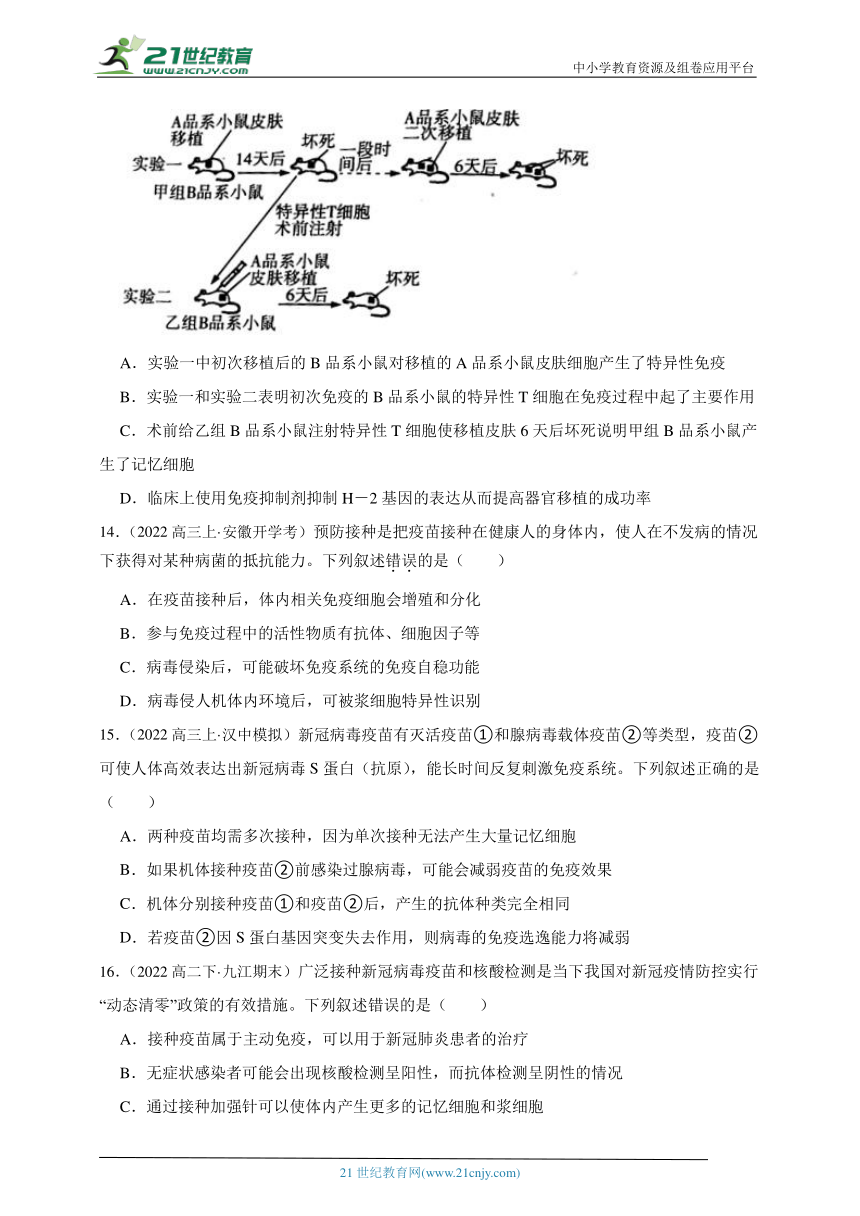

13.(2022高二下·丽水开学考)如图为科学家研究不同纯种品系小鼠的皮肤移植实验,发现了小鼠的组织相容性及控制这一特性的H-2基因。通常把器官移植中引起急而快排斥反应的抗原称为主要组织相容性抗原,其主要存在于白细胞中。目前已经发现了小鼠几十种组织相容性抗原,为免疫系统提供了识别的标志。异体器官移植能否成功,主要取决于组织相容性抗原的相似程度。下列叙述不正确的是( )

A.实验一中初次移植后的B品系小鼠对移植的A品系小鼠皮肤细胞产生了特异性免疫

B.实验一和实验二表明初次免疫的B品系小鼠的特异性T细胞在免疫过程中起了主要作用

C.术前给乙组B品系小鼠注射特异性T细胞使移植皮肤6天后坏死说明甲组B品系小鼠产生了记忆细胞

D.临床上使用免疫抑制剂抑制H-2基因的表达从而提高器官移植的成功率

14.(2022高三上·安徽开学考)预防接种是把疫苗接种在健康人的身体内,使人在不发病的情况下获得对某种病菌的抵抗能力。下列叙述错误的是( )

A.在疫苗接种后,体内相关免疫细胞会增殖和分化

B.参与免疫过程中的活性物质有抗体、细胞因子等

C.病毒侵染后,可能破坏免疫系统的免疫自稳功能

D.病毒侵人机体内环境后,可被浆细胞特异性识别

15.(2022高三上·汉中模拟)新冠病毒疫苗有灭活疫苗①和腺病毒载体疫苗②等类型,疫苗②可使人体高效表达出新冠病毒S蛋白(抗原),能长时间反复刺激免疫系统。下列叙述正确的是( )

A.两种疫苗均需多次接种,因为单次接种无法产生大量记忆细胞

B.如果机体接种疫苗②前感染过腺病毒,可能会减弱疫苗的免疫效果

C.机体分别接种疫苗①和疫苗②后,产生的抗体种类完全相同

D.若疫苗②因S蛋白基因突变失去作用,则病毒的免疫选逸能力将减弱

16.(2022高二下·九江期末)广泛接种新冠病毒疫苗和核酸检测是当下我国对新冠疫情防控实行“动态清零”政策的有效措施。下列叙述错误的是( )

A.接种疫苗属于主动免疫,可以用于新冠肺炎患者的治疗

B.无症状感染者可能会出现核酸检测呈阳性,而抗体检测呈阴性的情况

C.通过接种加强针可以使体内产生更多的记忆细胞和浆细胞

D.保持适当的社交距离、佩戴口罩等可以有效降低新冠病毒的感染率

17.(2022高二上·南阳期中)下列有关免疫失调和免疫学应用的叙述,正确的是()

A.器官移植后病人应服用免疫抑制剂防止术后感染

B.HLA必须完全相同才可以进行器官移植

C.注射青霉素前进行皮试能判断机体是否对青霉素过敏

D.HIV主要侵染人体的辅助性T细胞,引起自身免疫病

18.(2022·淮北模拟)初步研究发现,奥密克戎这个突变株有太多突变。研究者在南非发现一名患有AIDS的女性感染了新冠病毒,216天之后新冠病毒核酸检测才由阳性转为阴性。在216天的时间里,病毒在她体内一代代的接力变异。经采样测序,她体内的新冠病毒发生了32次突变。2021年12月消息,中国科兴实验室最新研究结果表明,接种加强针后血清中的奥密克戎抗体阳性率为94%。下列叙述错误的是( )

A.免疫力低下人群清除病毒的能力弱,病毒不容易积累突变

B.不应孤立地看待某一种传染病,传染病之间也可能有联系

C.加强针的接种可有效提高血清中抗体对奥密克戎病毒株的中和能力

D.减少疫区旅行、戴好口罩、注意洗手,是关键而有效的防疫措施

19.下图表示使人体获得免疫的两种方法,下列叙述正确的是( )

A.当人被狗咬伤时,为预防狂犬病,此时采用方法②比较好

B.医学上采用方法②可进行免疫预防

C.采用方法②使人体获得抗体的过程属于细胞免疫

D.采用方法①可使人获得比方法②更持久的免疫力

20.(2022高二下·玉溪月考)下列有关“新冠肺炎”病毒疫苗的叙述,错误的是( )

A.“新冠肺炎”病毒疫苗属于抗原,会刺激辅助T细胞产生细胞因子

B.“新冠肺炎”病毒疫苗刺激B细胞增殖分化成能与“新冠肺炎”病毒结合的浆细胞

C.“新冠肺炎”病毒疫苗可使人体获得特异性免疫,从而增强人体免疫力

D.“新冠肺炎”病毒疫苗能刺激人体的辅助T细胞合成特定mRNA分子

21.(2021高三下·南海月考)机体感染病毒后的检测方法主要有病毒的分离与鉴定、病毒抗原及核酸检测等。下列相关说法错误的是( )

A.将病毒分离后可采用活细胞接种进行培养

B.病毒抗原及核酸检测的原理是抗原一抗体反应

C.可通过检测血清中是否存在特异性抗体来确定机体是否感染病毒

D.机体感染病毒后,能依赖特异性免疫和非特异性免疫将病毒清除

22.(2022高二上·邢台期中)中国国药集团生产的新冠灭活疫苗是通过先培养出新型冠状病毒,然后通过加热或者加入化学试剂的方法,将其灭活后制成的疫苗。美国辉瑞公司生产的新冠mRNA疫苗是先人工合成含有编码某种抗原蛋白的mRNA,然后注入人体,通过在mRNA外包裹的脂质纳米颗粒进入细胞直接进行翻译,形成相应的抗原蛋白。 我国陈薇院士团队合作研发出针对新型冠状病毒的腺病毒载体疫苗。腺病毒载体疫苗是以腺病毒作为载体,携带一定量的病毒基因片段感染人体,从而达到免疫的效果,重组腺病毒在结构上比较稳定,实验证明,腺病毒DNA保持在染色体外(除卵细胞外)。图1为腺病毒载体疫苗研制部分示意图,图2为腺病毒载体疫苗进入人体细胞的过程示意图。相关叙述错误的是( )

A.灭活疫苗对于生产的安全要求高于RNA疫苗

B.灭活疫苗刺激机体产生抗体的种类多于RNA疫苗

C.腺病毒载体疫苗进入人体细胞时不需要膜上蛋白质的参与

D.腺病毒载体携带的S蛋白基因在人体细胞内能表达S蛋白

23.(2023·湖南)某少年意外被锈钉扎出一较深伤口,经查体内无抗破伤风的抗体。医生建议使用破伤风类毒素(抗原)和破伤风抗毒素(抗体)以预防破伤风。下列叙述正确的是( )

A.伤口清理后,须尽快密闭包扎,以防止感染

B.注射破伤风抗毒素可能出现的过敏反应属于免疫防御

C.注射破伤风类毒素后激活的记忆细胞能产生抗体

D.有效注射破伤风抗毒素对人体的保护时间长于注射破伤风类毒素

24.预防流感的有效方法是接种流感疫苗。以下有关叙述正确的是( )

①当向人体注入流感灭活疫苗后,机体细胞免疫产生抗体 ②接种过流感疫苗的健康人也可能在短期内不止一次地患流感 ③从免疫学角度考虑,流感患者可以通过输入淋巴因子进行治疗 ④从免疫学角度考虑,流感患者可以通过输入流感病毒疫苗进行治疗

A.①②③ B.②③ C.④ D.①②④

25.(2022·广东模拟)新冠病毒mRNA疫苗的技术路线是:体外设计编码新冠病毒抗原蛋白的mRNA序列.经脂质体包裹后注射到人体内。以下是新冠病毒mRNA疫苗的部分说明书,相关叙述错误的是( )

【产品特性】冷冻,无菌、不含防腐剂的多剂浓缩液,给药前需稀释 【建议接种年龄】16岁及以上,建议老年人接种,没有年龄上限 【建议程序】2剂,建议间隔时间21-28天 【禁忌症】已知对mRNA疫苗的任何成分有过敏性反应的个人,接种第一剂mRNA疫苗后出现速发型过敏反应的个人

A.注射mRNA疫苗引起的免疫反应属于特异性免疫

B.mRNA疫苗需冷冻保存是因为RNA不稳定,易降解

C.应及时接种加强针的目的是为了提高机体内抗体和记忆细胞的数量

D.接种第一剂mRNA疫苗后出现速发型过敏反应的个人属于第一次接触过敏原

二、实验探究题

26.(2023·江门模拟)CAR-T疗法又称嵌合抗原受体T细胞免疫疗法,是一种治疗肿瘤的新型精准靶向疗法。研究人员通常需要从患者体内分离采集得到T细胞,通过基因工程技术,使其表达特定的CAR(肿瘤嵌合抗原受体),即成CAR-T细胞。该细胞能专门识别体内肿瘤细胞,并通过免疫作用释放大量的多种效应因子,从而高效地杀灭肿瘤细胞而不会攻击自身正常细胞,达到治疗恶性肿瘤的目的。图1为CAR-T细胞免疫治疗流程,图2为CAR-T细胞及CAR的结构。

请回答下列问题:

(1)在CAR-T疗法中,CAR的作用是 。

(2)实现CAR在T细胞的表达,是制备CAR-T细胞的关键。制备CAR-T细胞时,研究者需要构建一种基因表达载体,该载体的作用是 ,并使CAR基因在T细胞稳定存在和发挥作用。该载体包括了启动子、终止子和荧光素酶基因等,其中荧光素酶基因的作用是 。该载体进入T细胞后,启动子被 识别和结合,驱动转录过程,最终表达得到CAR。

(3)为使CAR-T细胞大量扩增至治疗所需剂量,需要对其进行体外培养。培养时,除满足营养等条件外,培养箱培养参数应设置为:温度约37℃、95%空气和5%的 。

(4)从图1可知,该疗法要用患者自身的T细胞才能构建出富有疗效的CAR-T细胞(否则,回输后会产生多种免疫病),这使得该疗法的个性化很强且价格昂贵。为满足广大人民群众的需求,研究人员正在努力开发通用型的CAR-T细胞。与制备常规CAR-T细胞技术不同的是,制备通用型CAR-T细胞需要对CAR-T细胞进行基因编辑以避免 和 。

27.(2021高二下·嘉兴期末)异体器官移植的主要技术难题是免疫排斥反应。在不同品系的大鼠间移植皮肤时,大多会产生免疫排斥反应,而有些大鼠上述反应不明显,出现“免疫耐受”。研究发现,免疫耐受通常与在胚胎时期或新出生时期有异体细胞进入体内有关。为了验证上述发现,提出了如下实验思路:

实验分组:

组1:体内未注入B系大鼠脾细胞的A系大鼠+B系大鼠皮肤

组2:新出生时体内注入B系大鼠脾细胞的A系大鼠+B系大鼠皮肤

组3:成年后体内注入B系大鼠脾细胞的A系大鼠+B系大鼠皮肤

对上述各组大鼠进行皮肤移植,定期统计手术后的皮肤存活率。

回答下列问题:

(1)预测能证实上述发现的实验结果(以柱形图表示移植1周和2周时的结果)。

(2)为了研究A系大鼠针对B系大鼠皮肤的免疫耐受是否对C系大鼠皮肤同样有效,需增加二组实验,二组的具体处理分别是 。

(3)生物体对自身组织成分不会产生免疫应答,与胚胎时期建立的对自身组织的免疫耐受有关,其机理是针对自身组织的免疫细胞会凋亡,如A型血的人体内不存在抗A

凝集素是因为 。

(4)异体器官移植,供体器官作为 会诱导受体产生 细胞,从而裂解移植器官的细胞,导致移植的器官死亡。为了提高异体器官移植成功率,医学上形成了不同的研究方向:对受体建立免疫耐受;对供体的胚胎干细胞进行 ,使供体相应抗原的基因不表达。

三、综合题

28.(2020·长春模拟)某病毒侵入人体,会诱发人体产生特异性免疫反应,如下图所示。请分析回答:

(1)图中的S蛋白称为 ,X和Y分别是 细胞和 细胞。据所学知识推测,活化Th细胞可分泌 作用于初始B细胞和前体X细胞。

(2)病毒诱导人体产生的物质a还可能会攻击人体的正常组织和细胞,这种异常的免疫引起的疾病是 。

(3)科研人员获得病毒的S蛋白将其制成疫苗,定期多次注射到健康人体内使其获得免疫力,多次注射的原因是 。对免疫力低的人优先接种疫苗,这是从保护 的角度对传染病进行防控的有效措施。医学检测人员可通过标记图中的a物质来检测人体内的病毒,这是利用了a物质 的特性。

29.(2021高二上·龙江期末)下图是特异性免疫的大致过程,图中数字表示生理过程,大写字母表示相关细胞,小写字母表示相关物质或结构。请分析回答下列问题。

(1)抗原经抗原呈递细胞摄取、处理后呈递在细胞表面,然后传递给 (填细胞名字)。图中属于免疫活性物质的有 (填字母)。由图可知,机体通过特异性免疫发挥了 功能,这是免疫系统最基本的功能。

(2)某人接种新型冠状病毒疫苗一年后感染了新型冠状病毒,机体仍然具备对该病毒的免疫能力。此时机体获得关于新型冠状病毒的免疫能力,主要与图中细胞 (填字母)有关。

(3)为验证 细胞是细胞免疫过程中发挥主要作用的细胞,通过是否切除 (器官)来控制自变量;通过器官移植后,观察有无 现象来断定细胞免疫是否发挥作用。

30.T细胞借助表面的蛋白质“PD1”来识别癌细胞。有的癌细胞能合成一种分布于细胞膜表面的“PD- L1”蛋白,该蛋白与T细胞表面的“PD1”结合后,会抑制T细胞的活性和增殖,使肿瘤细胞逃过免疫细胞的攻击。临床实验证明,PD1抑制剂药物附着于T细胞,通过阻断PD1和PD-L1结合,阻断了癌细胞的隐藏能力,使T细胞能识别癌细胞,进而癌细胞被免疫细胞摧毁。这种治疗癌症的方法叫作癌症免疫疗法。

(1)T细胞在 中成熟,参与的免疫过程有 免疫。其中PD-L1会导致人体免疫系统针对癌细胞的 功能降低。

(2)免疫细胞中,可以产生抗体的是 ,在癌症的临床检测中,根据抗原能和特异性抗体相结合的特性,用 对组织内的抗原进行检测,可以帮助人们发现体内癌变组织中的特殊抗原。

(3)放疗是用放射性元素对人体肿瘤的部位进行局部方面的扫描和照射,通过辐射杀死瘤细胞。化疗是通过药物的手段,使药物进入人体血液,并去除人体中的癌细胞。放疗和化疗对人体正常细胞也有杀伤作用。相对于放疗和化疗,癌症免疫疗法的优点有 。

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【解答】A、新冠病毒感染后,机体启动主动免疫,产生抗体,抗体可与细胞外的病毒结合,使病毒失去进入宿主细胞的能力,这一功能与题干中“中和抗体”类似,A正确;

B、新冠病毒变异株上S蛋白可能发生改变,使得“中和抗体”无法与之结合而失效,B正确;

C、“中和抗体”与病毒结合后,将由巨噬细胞吞噬消灭,该过程不属于细胞免疫,C错误;

D、“中和抗体”不同于疫苗,不会引起个体产生免疫应答,因其起效快、亲和力高的特点,更适合于老人和小孩,D正确。

故答案为:C。

【分析】1、体液免疫的过程:

2、细胞免疫的过程:

2.【答案】B

【解析】【解答】当向人体注入流感灭活疫苗后,机体体液免疫产生抗体,①错误;流感病毒易突变,使原来的疫苗失去效用,故接种过流感疫苗的健康人也可能在短期内不止一次地患流感,②正确;通过输入细胞因子可以增强各种免疫细胞的作用,所以流感患者可以通过输入细胞因子,进行免疫治疗,增强机体免疫力,③正确;免疫学角度考虑,流感患者可以通过输入流感病毒抗体进行治疗,疫苗只能用于预防,④错误。

【分析】 1、体液免疫的过程具有浆细胞,浆细胞可以分泌抗体;

2、病毒具有易突变的特点,接种的疫苗对于之前的病毒可以产生免疫;

3、细胞因子是免疫活性物质,增强免疫功能;

4、疫苗用于预防。

3.【答案】B

【解析】【解答】A、mRNA疫苗是将能表达新冠病毒抗原的mRNA导入细胞,然后在宿主细胞中翻译出相应的病毒蛋白作为抗原刺激免疫反应;腺病毒载体疫苗是将新冠病毒抗原基因整合到腺病毒基因组中,导入细胞中表达病毒蛋白,作为抗原刺激免疫反应;亚单位疫苗(c)是病毒蛋白,进入机体后可直接作为抗原刺激机体发生免疫反应,可见,接种三种疫苗后,直接引起机体免疫反应的物质均为蛋白质,A正确;

B、分析题意可知,mRNA疫苗(a)和腺病毒载体疫苗(b),在诱导辅助性T细胞活化的同时也能够诱导细胞毒性T细胞活化,说明这两种疫苗会引起细胞免疫,而亚单位疫苗是利用新冠病毒某蛋白的一部分制成,不会引起细胞免疫,B错误;

C、a疫苗诱导抗体水平最高可能与其诱导辅肋性T细胞活化能力最强有关,因为辅助性T细胞产生的细胞因子能促进B细胞的增殖、分化,进而是浆细胞和记忆B细胞的数目增多,因而会导致抗体水平较高,C正确;

D、细胞毒性T细胞的活化过程涉及辅助性T细胞分泌细胞因子的作用,据此可推测a、b疫苗诱导细胞毒性T细胞的活化过程同样也涉及辅助性T细胞分泌的细胞因子的作用,D正确。

故答案为:B。

【分析】1、疫苗通常是用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品。接种疫苗后,人体内可产生相应的抗体和记忆细胞,从而对特定传染病具有抵抗力。

2、腺病毒载体疫苗属于一种基因工程疫苗,腺病毒载体疫苗是通过技术手段将病毒的核酸片段装到经过安全处理的腺病毒身上,然后再注射到人体内,刺激机体的免疫系统,从而获得免疫力,起到预防疾病的作用。

3、 mRNA疫苗是将能表达新冠病毒抗原的mRNA导入细胞,然后在宿主细胞中翻译出相应的病毒蛋白作为抗原刺激免疫反应。

4.【答案】D

【解析】【解答】A、体液免疫过程中,B细胞接受抗原和淋巴因子的双重刺激后,增殖分化形成浆细胞和记忆B细胞,A错误;

B、当同种病毒再次进入人体后,记忆B细胞快速增殖分化形成浆细胞和记忆细胞,浆细胞再产生抗体消灭抗原,B错误;

C、抗体化学本质是免疫球蛋白,不是高能化合物,C错误;

D、mRNA疫苗能在人体细胞内通过翻译得到相应蛋白质(新冠肺炎的病毒所特有的抗原),刺激机体产生特异性免疫反应,D正确。

故答案为:D。

【分析】 1、体液免疫:由B淋巴细胞产生抗体实现免疫效应的免疫方式。(抗原没有进入细胞内)

吞噬细胞将抗原呈递给T细胞,刺激T细胞产生淋巴因子,淋巴因子刺激B细胞进一步增殖分化成浆细胞和记忆细胞,浆细胞分泌抗体和抗原特异性结合,成沉淀或者细胞团,最后被吞噬细胞吞噬消化。

2、二次免疫是指机体在受到相同抗原再次入侵机体时,记忆细胞识别后,记忆细胞迅速增殖、分化成大量浆细胞,合成比第一次免疫更多的抗体,和抗原进行特异性结合。二次免疫的显著特点是“更快、更强、更有效”。

5.【答案】B

【解析】【解答】A、接种的疫苗相当于抗原,可以引发机体的免疫反应,A错误;

B、三次间隔注射疫苗,相当于二次免疫,可以使机体产生更多的抗体和记忆细胞,B正确;

C、浆细胞是高度分化的细胞,不能继续增殖,C错误;

D、淋巴因子是由T细胞分泌的,吞噬细胞不能分泌淋巴因子,D错误。

故答案为:B。

【分析】 1、免疫预防是根据特异性免疫原理,即把疫苗接种到人体内,使人产生对传染病的抵抗能力,增强了人的免疫力。通过预防接种,使机体产生相应的抗体和记忆细胞(主要是得到记忆细胞),人们能够积极地预防多种传染病,但不能预防所有传染病。

2、初次免疫和二次免疫相比较,首次感染抗原,机体通过体液免疫产生抗体和记忆细胞,相同抗原再次入侵时,记忆细胞比普通的B细胞更快地作出反应,即很快分裂产生新的浆细胞和记忆细胞,浆细胞再产生大量抗体消灭抗原,使得二次免疫反应快而强。据此答题。

6.【答案】A

【解析】【解答】核酸检测基本原理是采用被称为“探针”的单链核酸识别新冠病毒特征性的核酸序列,核酸与核酸之间是通过碱基互补配对识别的,A符合题意。

故答案为:A。

【分析】新型冠状病毒的核酸检测流程:

(1)对于新型冠状病毒的核酸检测,首先根据试剂盒说明书”样本要求“部分进行样本采集,常规的样本类型包括咽拭子、鼻拭子、痰液、支气管灌洗液、肺泡灌洗液等。

(2)获得患者样本后,需尽快进行检测,如无法立即检测需要转运的样本,应按照说明书的要求进行低温封装,并送到专门的检测机构进行检测。检测机构收到样本后,对样本进行核酸提取,核酸提取试剂应使用批准产品说明书中指定的核酸提取试剂盒。

(3)病毒RNA需要首先逆转录为cDNA,再进行扩增检测。PCR扩增和检测应使用批准产品说明书中指定的荧光定量PCR仪,通过荧光定量PCR所得到的样本Ct值的大小,可以判断患者样本中是否含有新型冠状病毒。

7.【答案】D

【解析】【解答】A、清理伤口不包扎,能减少人被狂犬病病毒、厌氧菌等感染的机会,A正确;

B、狂犬病病毒具有一定的潜伏期,注射狂犬疫苗,是为了刺激机体产生抗体和记忆细胞,B正确;

C、每隔一定时间注射狂犬疫苗,对机体抗体和记忆细胞的产生起到增强作用,C正确;

D、狂犬免疫球蛋白即抗体,不能直接消灭病毒,D错误。

故答案为:D。

【分析】 1、不包扎,可使细胞进行有氧呼吸;

2、注射狂犬疫苗,是为了刺激机体浆细胞产生抗体和机体形成记忆细胞;

3、再次免疫具有更快、更强、更有效的特点;

4、抗体的本质是免疫球蛋白。

8.【答案】C

【解析】【解答】A、健康人体接种乙肝疫苗(减毒或灭活的病原体)后, 病原体被吞噬细胞摄取和处理,并呈递给T细胞,A正确;

B、B细胞受病原体刺激后增殖分化形成浆细胞和记忆细胞,B正确;

C、与靶细胞结合并使得靶细胞裂解死亡的是效应T细胞,而不是T细胞,C错误;

D、抗原-抗体特异性结合的产物被吞噬细胞吞噬消化,D正确。

故答案为:C。

【分析】 健康人体接种乙肝疫苗后 ,机体将疫苗当做抗原进行体液免疫。 体液免疫的过程:由B淋巴细胞产生抗体实现免疫效应的免疫方式。(抗原没有进入细胞内)吞噬细胞将抗原呈递给T细胞,刺激T细胞产生淋巴因子,淋巴因子刺激B细胞进一步增殖分化成浆细胞和记忆细胞,浆细胞分泌抗体和抗原特异性结合,成沉淀或者细胞团,最后被吞噬细胞吞噬消化。

9.【答案】D

【解析】【解答】A、 OKT3的制备过程中涉及了细胞的融合,其利用的原理就是“细胞膜有一定流动性”,A正确;

B、 将提纯的OKT3抗原注入小鼠体内可刺激小鼠产生特异性免疫,分离出能够产生特定抗体的B细胞,B正确;

C、 制备OKT3时,需要使能够产生特定抗体的B淋巴细胞与肿瘤细胞融合,该过程中需用胰蛋白酶和聚乙二醇等进行处理,诱导细胞融合培养,C正确;

D、经第一次筛选只能得到杂交瘤细胞,但其可能肿瘤细胞和肿瘤细胞融合,也可能是肿瘤细胞和B细胞融合,即其不一定会产生抗体,D错误。

故答案为:D。

【分析】(1)医学上把用正常的器官置换丧失功能的器官,以重建其生理功能的技术叫作器官移植。随着器官保存技术和外科手术方法等的不断改进,以及高效免疫抑制剂的陆续问世,器官移植已经成为治疗多种重要疾病的有效手段。但是,器官移植依然面临很多问题,这些问题的解决,也涉及免疫学的应用。(2)早期人们为了获得杭体,就向动物体内反复注射某种抗原,使动物产生抗体,然后从动物血清中分离所需抗体,用这种方法制备的抗体不仅产量低,纯度低,而且特异性差。为了解决这一难题, 科学家进行了多年的研究和探索,他们发现:哺孔动物感染病原体后,体内形成相应的B淋巴

细胞,这些组胞能分泌抗体,抗体识别并特异性结合病原体,从而抑制病原体的增殖等。科学家利用能够产生特异性抗体的淋巴细胞与肿瘤细胞融合,进而得出单克隆抗体,在短时间内获得大量目标抗体。该技术涉及了细胞融合技术,体现了细胞膜的流动性,

10.【答案】C

【解析】【解答】解:病毒为专性寄生,根据“宫颈癌是由人乳头瘤病毒(HPV)引起的发病率较高的癌症之一”,可知HPV侵入人体宫颈等细胞内才能增殖,A正确;抗原具有特异性,可刺激机体产生特异性的抗体、记忆细胞或效应T细胞,根据“该疫苗能预防9种类型的HPV”,说明九价HPV疫苗具有与9种HPV相似的抗原结构,B正确;效应T细胞可识别抗原,作用是使靶细胞裂解死亡,释放抗原,效应T细胞不能直接消灭抗原(HPV),C错误;初次免疫产生的抗体和记忆细胞相对较少,而二次免疫可刺激记忆细胞迅速增殖分化形成浆细胞,产生大量抗体,故3次注射可获得大量的抗体和记忆细胞,D正确。

故答案为:C。

【分析】病毒没有细胞结构,为专性寄生,注射疫苗可刺激机体产生体液免疫和细胞免疫,体液免疫主要依靠抗体发挥作用,而细胞免疫则主要依靠效应T细胞发挥作用。

11.【答案】C

【解析】【解答】乙肝疫苗作为一种抗原,每注射一次就可以促进机体发生体液免疫,从而产生抗体和记忆B细胞,所以在一定时期内间隔注射三次该疫苗的目的是使机体产生更多数量的抗体和记忆细胞,C符合题意,A、B、D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】疫苗通常是用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品。接种疫苗后,人体内可产生相应的抗体和记忆细胞,从而对特定传染病具有抵抗力。

12.【答案】C

【解析】【解答】A、当机体产热量大于散热量时,体温升高,A正确;

B、气管、支气管与外界直接相通,其中的分泌物抵抗病原体的入侵属于免疫系统第一道防线,B正确;

C、药物的治疗直接消灭病原体,并不能增强幼儿的特异性免疫功能,C错误;

D、康复过程中使婴幼儿内环境达到稳态,内环境稳态的调节需要神经、体液和免系统共同参与调节,D正确。

故答案为:C。

【分析】1、体温调节过程中,通过反射弧使效应器(如皮肤)作出反应属于神经调节,寒冷条件下,甲状腺分泌相关激素参与调节属于体液调节;受血糖浓度刺激,胰岛B细胞分泌胰岛素或胰岛A细胞分泌胰高血糖素调节血糖浓度属于体液调节;人的手被针扎时,其调节过程为神经调节;水盐平衡调节的过程中有神经、激素参与,属于神经一体液调节。

2、保护人体健康的三道防线是:第一道防线由皮肤和黏膜组成,能够阻挡和杀死病原体,阻挡和清除异物;第二道防线由体液中的杀菌物质和吞噬细胞组成,能够溶解杀死病原体;第三道防线包括免疫器官和免疫细胞,能够产生抗体来抵抗抗原。第三道防线是后天获得的,只针对某特定的病原体或异物起作用,具有特异性,因此叫做特异性免疫,前两种称为非特异性免疫。

3、内环境稳态(1)实质:体内渗透压、温度、pH等理化特性和化学成分呈现动态平衡的过程;(2)定义:在神经系统和体液的调节下,通过各个器言、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态;(3)调节机制:神经-体液-免疫调节网络;(4)层面:水、无机盐、血糖、体温等的平衡与调节;(5)意义:机体进行正常生命活动的必要条件。

13.【答案】D

【解析】【解答】A、由于不同品系的小鼠组织相容性抗原不同,故实验一中初次移植后的B品系小鼠对移植的A品系小鼠皮肤细胞会产生特异性免疫,A正确;

B、实验二在术前给小鼠注射了从甲组经过免疫的小鼠中提取的特异性T细胞,然后再移植A品系小鼠的皮肤,6天后移植的皮肤坏死,而实验一中甲组小鼠初次移植14天后移植的皮肤坏死,说明甲组中初次免疫的B品系小鼠的特异性T细胞在免疫过程中起了主要作用,B正确;

C、术前给乙组B品系小鼠注射特异性T细胞使移植皮肤6天后坏死,说明甲组B品系小鼠产生了记忆细胞,在再次免疫过程中记忆细胞迅速增殖分化形成了大量的效应T细胞发挥作用,完成对移植皮肤的排斥反应所需要的时间缩短,C正确;

D、免疫抑制剂不能抑制H-2基因的表达,只能抑制机体免疫能力,D错误。

故答案为:D。

【分析】1、体液免疫过程:

2、细胞免疫过程:

14.【答案】D

【解析】【解答】A、接种疫苗后,在抗原的刺激以及细胞因子的作用下,B淋巴细胞会增殖分化形成浆细胞和记忆细胞,A正确;

B、注射疫苗、病原体侵染都会使人体产生特异性免疫反应,特异性免疫反应过程中的免疫活性物质有抗体、细胞因子等,B正确;

C、病毒侵染后,若病毒抗原的空间结构与机体自身的某些组织、器官上的结构类似,会导致出现自身免疫病,该病是免疫系统的自稳功能出现异常的结果,C正确;

D、浆细胞通过产生抗体作用于抗原,但不能直接识别抗原,D错误。

故答案为:D。

【分析】体液免疫和细胞免疫:

15.【答案】B

【解析】【解答】A、疫苗②可使人体高效表达出新冠病毒S蛋白(抗原),能长时间反复刺激免疫系统,所以疫苗②不需要多次接种,A错误;

B、如果机体接种疫苗②前感染过腺病毒,则接种疫苗②以后机体的免疫系统会清除疫苗②,会减弱疫苗的免疫效果,B正确;

C、疫苗①和疫苗②的抗原不完全相同,所以机体分别接种疫苗①和疫苗②后,产生的抗体种类不完全相同,C错误;

D、若疫苗②因S蛋白基因突变失去作用,机体产生的免疫细胞及免疫活性物质不起作用,则病毒的免疫选逸能力将增强,D错误。

故答案为:B。

【分析】疫苗:进行免疫预防。 (1)概念:通常用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品。 (2)机制:疫苗刺激机体产生特异性抗体和相应的记忆细胞,当病原体入侵时可以消灭病原体或引发二次免疫快速消灭病原体。

16.【答案】A

【解析】【解答】A、接种疫苗属于主动免疫,疫苗可用于预防,但不能用于治疗,A错误;

B、无症状感染早期,新冠病毒的核酸已进入机体,但机体可能尚未产生抗体,此时期会出现能检测出核酸而呈阳性、但检测不出抗体而呈阴性的情况,B正确;

C、通过接种加强针可以激发机体的二次免疫,使体内产生更多的记忆细胞和浆细胞,C正确;

D、因为新冠病毒的主要传播途径是飞沫传播和密切接触传播,因此保持适当的社交距离、佩戴口罩等可以有效的降低新冠病毒感染率,D正确。

故答案为:A。

【分析】体液免疫和细胞免疫:

17.【答案】C

【解析】【解答】A、器官移植后病人应服用免疫抑制剂防止对移植的器官产生免疫排斥,免疫抑制剂使免疫功能下降,不能防止术后感染,A错误;

B、HLA必须一半以上相同就可以进行器官移植,B错误;

C、过敏反应是机体再次接触相同抗原引起的免疫反应,注射青霉素前进行皮试能判断机体是否对青霉素过敏,C正确;

D、HIV主要侵染人体的辅助性T细胞,但不属于自身免疫病 ,自身免疫病是免疫功能过强,艾滋病是由病原体感染的免疫功能不足,D错误。

故答案为:C。

【分析】1、过敏反应:指已免疫的机体在再次接受相同物质的刺激时所发生的反应。引起过敏反应的物质叫做过敏原。如花粉、油漆鱼虾等海鲜、青霉素、磺胺类药物等(因人而异)。

2、器官移植:外源器官相当于抗原、自身T细胞会对其进行攻击,人体器官移植面临的主要问题有免疫排斥和供体器官不足等,器官移植发生的免疫反应属于细胞免疫,可以通过使用免疫抑制剂抑制T细胞的增殖来提高器官移植的成活率。

3、艾滋病的致病原理:HIV病毒进入人体后,与人体的T淋巴细胞结合,破坏T淋巴细胞,使免疫调节受到抑制,使人的免疫系统瘫痪,最后使人无法抵抗其他细菌、病毒的入侵,让人死亡。

18.【答案】A

【解析】【解答】A、免疫力低下人群清除病毒的能力弱,病毒易在体内繁殖,繁殖代数越多,越容易积累突变,A错误;

B、不应孤立地看待某一种传染病,传染病之间也可能有联系,如感染了艾滋病病毒,可导致人体免疫力下降,此时若再感染新冠病毒,就有可能因为新冠病毒长期得不到清除而成为发生变异的温床,B正确;

C、加强针的接种可有效提高血清中抗体的数量,增强对奥密克戎病毒株的中和能力,C正确;

D、除尽快完成疫苗接种外,减少疫区旅行、戴好口罩、注意洗手,避免个体间的传染,是关键而有效的防疫措施,D正确。

故答案为:A。

【分析】预防接种:接种疫苗。疫苗有三种类型:(1)灭活的微生物;(2)分离的微生物成分或其他产物;(3)减毒微生物。使机体产生相应的抗体和记忆细胞(主要是得到记忆细胞),使人在不发病的情况下产生抗体,获得免疫力。

19.【答案】B

【解析】【解答】若某人被狗咬伤,不确定该狗是否带有狂犬病毒,最保险的办法是按方法①注射抗体,以尽快清除可能存在的病毒,A项错误;根据上述方法②的优点,记忆细胞可以存活更长时间,二次免疫时产生抗体快而多,相对于方法①注射的抗体只能存活较短的时间,方法②的免疫预防效果更好,医学上一般采用方法②进行免疫预防,B项正确;采用方法②使人体获得抗体的过程属于体液免疫,C项错误;抗体发挥了作用后就会失活,在人体内存留的时间不长;记忆细胞的特点是寿命长,对抗原十分敏感,能“记住”入侵的抗原,因此采用方法②可使人获得比方法①更持久的免疫力,D项错误。

【分析】 1、对于致死、致畸较强的病原体引发的疾病,可以尽快采取注射抗体,尽快清除病原体;

2、注射减毒或者灭毒后的抗原或者抗原的蛋白质,可以进行免疫预防,当机体再次接触同种抗原会有更强、更持久的二次免疫;

3、病原体侵入到细胞内部可以触发细胞免疫。

20.【答案】B

【解析】【解答】A、疫苗的本质是抗原,经吞噬细胞处理和呈递后可刺激辅助性T细胞产生淋巴因子,A正确;

B、“新冠肺炎”病毒疫苗刺激B细胞,促进其增殖、分化成浆细胞,而浆细胞不能与“新冠肺炎”病毒结合,B错误;

C、接种疫苗可使人体获得特异性免疫,从而增强人体免疫力,C正确;

D、“新冠肺炎”病毒疫苗能刺激人体的辅助T细胞合成细胞因子,而细胞因子的合成包括转录和翻译两个过程,其中转录过程能合成特定mRNA分子,D正确。

故答案为:B。

【分析】浆细胞:唯一能产生抗体的细胞是浆细胞,唯一没有识别功能的细胞是浆细胞,浆细胞(效应T细胞)的来源有两个,一是由B细胞(T细胞)分化而来,二是由记忆细胞分化而来。浆细胞产生抗体与抗原结合,形成沉淀或细胞集团,进而被吞噬细胞吞噬消化。

21.【答案】C

【解析】【解答】A、病毒分离后的培养方式主要有三种,分别为鸡胚培养、动物接种和组织培养。其中组织培养即活细胞培养,A正确;

B、抗原与抗体能特异性结合形成沉淀或细胞集团,而病毒抗原及核酸检测的原理就是抗原—抗体反应,B正确;

C、一般病毒具有潜伏期,检测血清中的特异性抗体只能作为一种辅助手段,而不能作为依据来直接确定机体是否感染病毒,C错误;

D、机体感染病毒后,可以通过机体的非特异性免疫和特异性免疫(体液免疫和细胞免疫)将病毒清除,D正确。

故答案为:C。

【分析】病毒在体内引起的特异性免疫既有体液免疫又有细胞免疫。先是通过体液免疫阻止病毒随血液循环而散播,再通过细胞免疫清除侵入宿主细胞的病毒。

22.【答案】C

【解析】【解答】A、生产灭活疫苗需要对病原体进行灭活,对于生产的安全要求高于RNA疫苗,A正确;

B、灭活疫苗的病原体表面不只有一种抗原,RNA疫苗只能合成特定的抗原蛋白,故灭活疫苗刺激机体产生抗体的种类多于RNA疫苗,B正确;

C、据图可知,腺病毒载体疫苗进入人体细胞时需要膜上蛋白质的参与,C错误;

D、腺病毒载体携带的S蛋白基因在人体细胞内能表达S蛋白,S蛋白是新冠病毒侵染宿主细胞的关键蛋白,可以作为抗原,引起机体的免疫反应,产生更多的记忆细胞和抗体,D正确。

故答案为:C。

【分析】1、体液免疫:

2、疫苗:进行免疫预防。 (1)概念:通常用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品。 (2)机制:疫苗刺激机体产生特异性抗体和相应的记忆细胞,当病原体入侵时可以消灭病原体或引发二次免疫快速消灭病原体。

23.【答案】B

【解析】【解答】A、破伤风杆菌是厌氧菌,伤口清理后,不应密闭包扎,否则造成缺氧环境导致破伤风杆菌大量繁殖,A错误;

B、注射破伤风抗毒素可能出现的过敏反应是机体排除外来异物的一种免疫防护功能,属于免疫防御,B正确;

C、抗体是浆细胞产生的,C错误;

D、有效注射破伤风抗毒素即抗体,引发的是被动免疫,抗体一段时间后会消失,保护时间较短;而注射破伤风类毒素属于抗原,刺激机体产生抗体和记忆细胞,记忆细胞的寿命长,保护时间较长,D错误。

故答案为:B。

【分析】免疫的三大基本功能:免疫防御、免疫自稳、免疫监视。①免疫防御:是机体排除外来抗原性异物的一种免疫防护作用,这是免疫系统的基本功能。②免疫自稳:是指机体清除衰老或损伤的细胞进行自身调节,维持内环境稳态的功能。③免疫监视是指机体识别和清除突变的细胞,防止肿瘤发生的功能。

24.【答案】B

【解析】【解答】①当向人体注入流感灭活疫苗后,机体体液免疫产生抗体, ①错误;

②流感病毒易突变,使原来的疫苗失去效用,故接种过流感疫苗的健康人也可能在短期内不止一次地患流感,②正确;

③通过输入淋巴因子可以增强各种免疫细胞的作用,所以流感患者可以通过输入淋巴因子,进行免疫治疗,增强机体免疫力,③正确;

④从免疫学角度考虑,流感患者可以通过输入流感病毒抗体进行治疗,疫苗只能用于预防,④错误。

故答案为:B。

【分析】1、疫苗是将病原微生物(如细菌、立克次氏体、病毒等)及其代谢产物,经过人工减毒、灭活或利用基因工程等方法制成的用于预防传染病的自动免疫制剂。疫苗保留了病原菌刺激动物体免疫系统的特性。当动物体接触到这种不具伤害力的病原菌后,免疫系统便会产生一定的保护物质,如免疫激素、活性生理物质、特殊抗体等;当动物再次接触到这种病原菌时,动物体的免疫系统便会依循其原有的记忆,制造更多的保护物质来阻止病原菌的伤害。

2、免疫治疗注射抗体,抗体可以直接清除病毒,发挥作用快,可起到治疗的作用。一般使用于紧急治疗。此法缺点是抗体存活时间比较短,没有长期预防的作用。

3、免疫预防抗原,引起人体的免疫反应,在体内产生抗体和记忆细胞,进而获得了对该抗原的抵抗能力。因为记忆细胞能存活时间长,所以人可以保持较长时间的免疫力。

25.【答案】D

【解析】【解答】A、疫苗相当于抗原,可以引起人体产生记忆细胞和抗体,属于特异性免疫,A正确;

B、RNA不稳定,易降解,因此mRNA疫苗需冷冻保存,B正确;

C、加强针及再次注射相同疫苗,可以提高机体内抗体和记忆细胞的数量,增强免疫力,C正确;

D、过敏反应是第二次接触过敏原才有的反应,接种第一剂mRNA疫苗后出现速发型过敏反应的个人属于第二次接触过敏原,D错误。

故答案为:D。

【分析】1、保护人体健康的三道防线是:第一道防线由皮肤和黏膜组成,能够阻挡和杀死病原体,阻挡和清除异物;第二道防线由体液中的杀菌物质和吞噬细胞组成,能够溶解杀死病原体;第三道防线包括免疫器官和免疫细胞,能够产生抗体来抵抗抗原。第三道防线是后天获得的,只针对某特定的病原体或异物起作用,具有特异性,因此叫做特异性免疫,前两道防线属于非特异性免疫。非特异性免疫是人生来就有的,不针对某一种特定病原体,而是对多种病原体都有防御作用;特异性免疫是后天逐渐形成的,只针对一种抗原发挥免疫作用。

2、疫苗有三种类型:a、灭活的微生物;b、分离的微生物成分或其他产物;c、减毒微生物。使机体产生相应的抗体和记忆细胞(主要是得到记忆细胞),使人在不发病的情况下产生抗体,获得免疫力。

3、过敏反应:指已产生免疫的机体在再次接受相同抗原刺激时所发生的组织损伤或功能紊乱的反应。引起过敏反应的物质叫做过敏原。如花粉、油漆鱼虾等海鲜、青霉素、磺胺类药物等(因人而异)。

26.【答案】(1)识别肿瘤细胞

(2)让CAR基因在受体细胞中稳定存在,并且遗传给下一代;筛选重组DNA;RNA聚合酶

(3)CO2培养箱

(4)免疫排斥反应;肿瘤细胞识别能力弱

【解析】【解答】(1)CAR是肿瘤嵌合抗原受体,其作用是识别肿瘤细胞。

(2)构建基因表达载体是为了让CAR基因在受体细胞中稳定存在,并且遗传给下一代,同时,使CAR基因能够表达和发挥作用。荧光素酶基因是标记基因,作用是便于重组DNA分子的筛选。启动子是一段有特殊序列结构的DNA片段,位于基因的上游,紧挨转录的起始位点,它是RNA聚合酶识别和结合的部位,有了它才能驱动基因转录出mRNA,最终表达出人类需要的蛋白质。

(3)CO2的主要作用是维持培养液的pH,在进行细胞培养时,通常采用培养皿或松盖培养瓶,并将它们置于含有95%空气和5%CO2的混合气体的CO2培养箱中进行培养。

(4)通用型的CAR-T细胞对所有个体都能发挥作用,需要避免免疫排斥反应和对肿瘤的识别能力弱。

【分析】1、受体是一种生物大分子,存在于细胞膜或细胞内的特殊蛋白质,多为糖蛋白。受体可以识别并与相对应的有生物活性的化学信号分子相结合,从而使细胞内发生一系列的生物化学反应。2、基因表达载体包括启动子、终止子、目的基因、标记基因和复制原点。3、动物细胞培养需要满足以下条件:(1)无菌、无毒的环境:培养液应进行无菌处理.通常还要在培养液中添加一定量的抗生素,以防培养过程中的污染。此外,应定期更换培养液,防止代谢产物积累对细胞自身造成危害。(2)营养:糖、氨基酸、促生长因子、无机盐、微量元素等。通常需加入血清、血浆等天然成分。(4)温度:适宜温度:哺乳动物多是36.5℃+0.5℃;pH:7.2~7.4。(5)气体环境:95%空气+5%CO2。O2是细胞代谢所必需的,CO2的主要作用是维持培养液的pH。4、免疫排斥是机体对移植物(异体细胞、组织或器官)通过特异性免疫应答使其破坏的过程。

27.【答案】(1) 移植后皮肤的存活率

(2)体内未注入B系大鼠脾细胞的A系大鼠+C系大鼠皮肤; 新出生时体内注入B系大鼠脾细胞的A系大鼠+C系大鼠皮肤

(3)合成抗A凝集素的B淋巴细胞凋亡

(4)抗原;效应细胞毒性T;基因敲除

【解析】【解答】(1)根据题意,在胚胎时期或新出生时期有异体细胞进入体内的大鼠会出现“免疫耐受”。组1会出现免疫排斥反应,移植的异体皮肤成活率低;组2出现“免疫耐受”,移植的异体皮肤成活率高;组3出现免疫排斥反应,移植的异体皮肤成活率低。成年后的A系大鼠,若在其体内注入B系大鼠脾细胞,则A系大鼠发生免疫反应,再移植B系大鼠皮肤,皮肤的存活率会更低。用柱形图表示如下:

。

(2)为了研究A系大鼠针对B系大鼠皮肤的免疫耐受是否对C系大鼠皮肤同样有效,自变量为A系大鼠对B系大鼠皮肤是否有免疫耐受,故需增加二组实验,一组为体内未注入B系大鼠脾细胞的A系大鼠+C系大鼠皮肤,另一组为新出生时体内注入B系大鼠脾细胞的A系大鼠+C系大鼠皮肤。

(3)生物体对自身组织成分不会产生免疫应答,与胚胎时期建立的对自身组织的免疫耐受有关,其机理是针对自身组织的免疫细胞会凋亡,如A型血的人体内不存在抗A 凝集素是因为合成抗A凝集素的B淋巴细胞凋亡。

(4)异体器官移植时,供体器官相当于抗原,会诱导受体产生效应细胞毒性T细胞,从而裂解移植器官的细胞,导致移植的器官死亡。为了提高异体器官移植成功率,可以对受体建立免疫耐受;也可以对供体的胚胎干细胞进行基因敲除,从而使供体相应抗原的基因不表达。

【分析】 1、 有些大鼠出现“免疫耐受”,可能与在胚胎时期或新出生时期有异体细胞进入体内有关。于是可以设计器官移植实验,对比各组不同条件下大鼠进行皮肤移植的情况,定期统计手术后的皮肤存活率。从而证明实验的假说。

2、移植的器官相对于受体来说属于异己成分,会被机体免疫系统当做抗原处理,被机体免疫细胞攻击。

28.【答案】(1)抗原;效应T(细胞);浆细胞或效应B细胞;淋巴因子(细胞因子)

(2)自身免疫病

(3)能提高血清中特定抗体的含量,使人产生更多的抗体和记忆细胞;易感人群;能与抗原特异性结合、具有特异性、具有专一性

【解析】【解答】(1)据图分析可知,图中的S蛋白为抗原,X攻击靶细胞,为效应T细胞,Y是由B细胞增殖分化而来,且能合成分泌抗体,为浆细胞。活化Th细胞可分泌淋巴因子作用于初始B细胞和前体X细胞。(2)病毒诱导人体产生的物质a抗体,还可能会攻击人体的正常组织和细胞,这种异常的免疫引起的疾病是自身免疫病。(3)科研人员获得病毒的S蛋白将其制成疫苗,定期多次注射到健康人体内使其获得免疫力,多次注射的原因是使人产生更多的抗体和记忆细胞。对免疫力低的人优先接种疫苗,这是从保护易感人群的角度对传染病进行防控的有效措施。医学检测人员可通过标记抗体来检测人体内的病毒,这是利用了抗体能与抗原特异性结合的特性。

【分析】1、体液免疫过程为:(1)感应阶段:除少数抗原可以直接刺激B细胞外,大多数抗原被吞噬细胞摄取和处理,并暴露出其抗原决定簇;吞噬细胞将抗原呈递给T细胞,T细胞分泌淋巴因子,促进B细胞的增殖分化(2)反应阶段:B细胞接受抗原刺激后,开始进行一系列的增殖、分化,形成记忆细胞和浆细胞;(3)效应阶段:浆细胞分泌抗体与相应的抗原特异性结合,发挥免疫效应。2、细胞免疫过程为:(1)感应阶段:吞噬细胞摄取和处理抗原,并暴露出其抗原决定簇,然后将抗原呈递给T细胞;(2)反应阶段:T细胞接受抗原刺激后增殖、分化形成记忆细胞和效应T细胞。(3)效应阶段:效应T细胞发挥效应。

29.【答案】(1)辅助性T细胞;d、e;免疫防御

(2)D、G

(3)胸腺;免疫排斥反应

【解析】【解答】由图可知,A表示吞噬细胞,B表示T细胞,C表示B细胞,D表示记忆细胞,E表示浆细胞,F表示细胞毒性T细胞,G表示记忆T细胞。

(1)B表示辅助性T细胞,图中d细胞因子、e抗体均为免疫活性物质。由图可知,机体发挥了免疫防御功能。

(2)接种疫苗后,体内会产生D记忆B细胞和G记忆T细胞,会获得关于新冠病毒的免疫力。

(3)T细胞成熟的场所是胸腺,故可以通过是否切除胸腺来控制变量有无T细胞,进行器官移植后,观察有无免疫排斥现象,来判断细胞免疫是否发挥作用,预期的结果是:实验组不发生免疫排斥,对照组会发生免疫排斥。

【分析】1.T细胞成熟的场所是胸腺,B细胞成熟的场所是骨髓。

2.特异性免疫分为细胞免疫和体液免疫,过程如图

30.【答案】(1)胸腺;体液、细胞;免疫监视

(2)浆细胞;人工标记的抗体

(3)它不杀伤正常细胞,可以增强免疫系统对癌细胞的识别能力和杀伤力

【解析】【解答】(1)由分析可知:T细胞在胸腺中成熟,参与的免疫过程有体液、细胞免疫。其中PD-L1会导致人体免疫系统针对癌细胞的免疫监视功能降低。(2)免疫细胞中,可以产生抗体的是浆细胞,在癌症的临床检测中,根据抗原能和特异性抗体相结合的特性,用人工标记的抗体对组织内的抗原进行检测,可以帮助人们发现体内癌变组织中的特殊抗原。(3)化疗是通过药物的手段,使药物进入人体血液,并去除人体中的癌细胞。放疗和化疗对人体正常细胞也有杀伤作用。相对于放疗和化疗,癌症免疫疗法的优点有它不杀伤正常细胞,可以增强免疫系统对癌细胞的识别能力和杀伤力。

【分析】 1、T细胞由造血干细胞分化产生,迁移到胸腺成熟,接受抗原呈递细胞呈递来的抗原,进行体液免疫和细胞免疫。

2、体液免疫:由B淋巴细胞产生抗体实现免疫效应的免疫方式。(抗原没有进入细胞内)

吞噬细胞将抗原呈递给T细胞,刺激T细胞产生淋巴因子,淋巴因子刺激B细胞进一步增殖分化成浆细胞和记忆细胞,浆细胞分泌抗体和抗原特异性结合,成沉淀或者细胞团,最后被吞噬细胞吞噬消化。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

4.4免疫学的应用

一、单选题

1.(2022高三下·浙江开学考)2020年,新冠疫情席卷全球,研究发现新冠病毒利用包膜上的棘突蛋白(S蛋白)与宿主细胞的受体结合,完成侵染。科学家在研制新冠疫苗的同时,也研发了“中和抗体”,能抢先与病毒包膜上的棘突蛋白结合,阻断病毒侵染宿主细胞。下列叙述错误的是( )

A.新冠疫苗可能引发机体主动免疫产生“中和抗体”

B.新冠病毒变异株的产生可能导致该“中和抗体”失效

C.“中和抗体”作用后,机体通过细胞免疫将病毒彻底消灭

D.“中和抗体”起效快、亲和力高,适合于老人和小孩

2.预防流感的有效方法是接种流感疫苗。以下有关叙述正确的是( )

①当向人体注入流感灭活疫苗后,机体细胞免疫产生抗体 ②接种过流感疫苗的健康人也可能在短期内不止一次地患流感 ③从免疫学角度考虑,流感患者可以通过输入细胞因子进行治疗 ④从免疫学角度考虑,流感患者可以通过输入流感病毒疫苗进行治疗

A.①②③ B.②③ C.④ D.①②④

3.(2023·福州模拟)新冠疫情发生以来,几种基于不同技术平台的新冠疫苗已被成功研发出来,包括mRNA疫苗(a),腺病毒载体疫苗(b)和亚单位疫苗(c)。mRNA疫苗是将能表达新冠病毒抗原的mRNA导入细胞,产生抗原刺激免疫反应。腺病毒载体疫苗是将新冠病毒抗原基因整合到腺病毒基因组中,导入细胞中表达抗原刺激免疫反应。亚单位疫苗是利用新冠病毒某蛋白的一部分制成的。多次接种同一疫苗后,产生的抗体水平:a>c>b≈自然感染,疫苗诱导辅助性T细胞活化的能力:a>c>自然感染>b。a疫苗和b疫苗在诱导辅助性T细胞活化的同时也能够诱导细胞毒性T细胞活化。下列相关叙述错误的是( )

A.接种三种疫苗后,直接引起机体免疫反应的物质均为蛋白质

B.分别接种三种疫苗后,机体均会发生体液免疫和细胞免疫

C.a疫苗诱导抗体水平最高可能与其诱导辅肋性T细胞活化能力最强有关

D.a、b疫苗诱导细胞毒性T细胞的活化过程涉及辅助性T细胞分泌细胞因子

4.(2021·郑州模拟)目前很多国家都在针对新冠肺炎积极研发疫苗,有减毒疫苗、蛋白疫苗、mRNA疫苗等。接种疫苗后,人体会产生相应抗体。下列叙述中,正确的是( )

A.B细胞接受抗原刺激后,迅速增殖分化,形成浆细胞和记忆B细胞

B.当病毒进入人体后,记忆 B细胞快速合成并分泌大量抗体,与病毒的抗原结合

C.二次免疫时抗体的量更多,免疫效果更强,说明抗体是一种高能化合物

D.mRNA疫苗能在人体细胞内合成引起新冠肺炎的病毒所特有的抗原

5.(2020高二上·马鞍山期末)我国政府高度重视计划免疫工作,规定新生儿必须在六个月内三次接种乙肝疫苗,下列有关叙述正确的是( )

A.接种的疫苗是抗体

B.三次间隔注射,能使机体产生更多的记忆细胞

C.在疫苗的刺激下,浆细胞加速增殖,产生抗体

D.吞噬细胞能产生淋巴因子促进B细胞增殖分化

6.(2021·杨浦模拟)核酸检测是新冠疫情期间实施“早发现早隔离”的重要手段,其基本原理是采用被称为“探针”的单链核酸识别新冠病毒特征性的核酸序列。据所学知识判断,该识别的原理属于( )

A.核酸碱基互补配对 B.抗体抗原特异性识别

C.蛋白质与核酸空间结合 D.磷酸与五碳糖之间共价结合

7.(2021·大同模拟)如图为某人被狗咬后的处理和治疗情况。下列叙述不正确的是( )

A.清理伤口,不包扎,能减少人被狂犬病病毒、厌氧菌等感染的机会

B.注射狂犬疫苗,是为了刺激机体产生抗体和记忆细胞

C.每隔一定时间注射狂犬疫苗,对机体抗体和记忆细胞的产生起到增强作用

D.注射狂犬免疫球蛋白能直接消灭侵入细胞内的狂犬病病毒

8.(2021高二下·安庆开学考)健康人体接种乙肝疫苗后一般不会发生的是( )

A.吞噬细胞摄取和处理病原体,并传递抗原

B.B细胞增殖分化形成浆细胞和记忆细胞

C.T细胞和相应的靶细胞密切接触,使靶细胞裂解

D.抗原—抗体特异性结合的产物被吞噬细胞吞噬消化

9.(2023高三上·湛江开学考)CD3单克隆抗体(OKT3)为第一个用于临床的抗T细胞单克隆抗体,该抗体针对T细胞上CD3抗原,能抑制免疫系统的功能,有利于器官移植。下列有关叙述错误的是( )

A.OKT3的制备过程中利用了细胞膜有一定流动性的生物学原理

B.将提纯的OKT3抗原注入小鼠体内可产生免疫,分离出B细胞

C.制备OKT3时,可用胰蛋白酶和聚乙二醇等进行处理培养

D.经1次筛选就能获得既能产生抗体,又能无限增殖的细胞

10.(2020高二上·扬州期末)宫颈癌是由人乳头瘤病毒(HPV)引起的发病率较高的癌症之一。2018年4月九价HPV疫苗批准进入我国,该疫苗能预防9种类型的HPV,建议接种年龄在16至26岁,半年内需进行3次注射。下列叙述错误的是( )

A.HPV侵入人体宫颈等细胞内才能增殖

B.九价HPV疫苗具有与9种HPV相似的抗原结构

C.注射疫苗后产生的效应T细胞能识别和消灭HPV

D.3次注射可获得大量的抗体和记忆细胞

11.(2023高二下·玉溪期末)乙肝疫苗的接种需在一定时期内间隔注射三次,其目的是( )

A.使机体积累更多数量的疫苗

B.使机体产生更多种类的记忆细胞

C.使机体产生更多数量的抗体和记忆细胞

D.使机体产生更强的非特异性免疫

12.婴幼儿的气管、支气管管腔狭窄,易被分泌物阻塞,当局部出现炎症时,容易出现咳嗽、发热等症状,需要药物治疗才能康复。下列说法错误的是( )

A.体温升高过程中,机体的产热量大于散热量

B.气管、支气管中的分泌物属于免疫系统第一道防线

C.药物治疗的目的是增加婴幼儿的特异性免疫功能

D.康复过程中需要神经、体液和免系统共同参与调节

13.(2022高二下·丽水开学考)如图为科学家研究不同纯种品系小鼠的皮肤移植实验,发现了小鼠的组织相容性及控制这一特性的H-2基因。通常把器官移植中引起急而快排斥反应的抗原称为主要组织相容性抗原,其主要存在于白细胞中。目前已经发现了小鼠几十种组织相容性抗原,为免疫系统提供了识别的标志。异体器官移植能否成功,主要取决于组织相容性抗原的相似程度。下列叙述不正确的是( )

A.实验一中初次移植后的B品系小鼠对移植的A品系小鼠皮肤细胞产生了特异性免疫

B.实验一和实验二表明初次免疫的B品系小鼠的特异性T细胞在免疫过程中起了主要作用

C.术前给乙组B品系小鼠注射特异性T细胞使移植皮肤6天后坏死说明甲组B品系小鼠产生了记忆细胞

D.临床上使用免疫抑制剂抑制H-2基因的表达从而提高器官移植的成功率

14.(2022高三上·安徽开学考)预防接种是把疫苗接种在健康人的身体内,使人在不发病的情况下获得对某种病菌的抵抗能力。下列叙述错误的是( )

A.在疫苗接种后,体内相关免疫细胞会增殖和分化

B.参与免疫过程中的活性物质有抗体、细胞因子等

C.病毒侵染后,可能破坏免疫系统的免疫自稳功能

D.病毒侵人机体内环境后,可被浆细胞特异性识别

15.(2022高三上·汉中模拟)新冠病毒疫苗有灭活疫苗①和腺病毒载体疫苗②等类型,疫苗②可使人体高效表达出新冠病毒S蛋白(抗原),能长时间反复刺激免疫系统。下列叙述正确的是( )

A.两种疫苗均需多次接种,因为单次接种无法产生大量记忆细胞

B.如果机体接种疫苗②前感染过腺病毒,可能会减弱疫苗的免疫效果

C.机体分别接种疫苗①和疫苗②后,产生的抗体种类完全相同

D.若疫苗②因S蛋白基因突变失去作用,则病毒的免疫选逸能力将减弱

16.(2022高二下·九江期末)广泛接种新冠病毒疫苗和核酸检测是当下我国对新冠疫情防控实行“动态清零”政策的有效措施。下列叙述错误的是( )

A.接种疫苗属于主动免疫,可以用于新冠肺炎患者的治疗

B.无症状感染者可能会出现核酸检测呈阳性,而抗体检测呈阴性的情况

C.通过接种加强针可以使体内产生更多的记忆细胞和浆细胞

D.保持适当的社交距离、佩戴口罩等可以有效降低新冠病毒的感染率

17.(2022高二上·南阳期中)下列有关免疫失调和免疫学应用的叙述,正确的是()

A.器官移植后病人应服用免疫抑制剂防止术后感染

B.HLA必须完全相同才可以进行器官移植

C.注射青霉素前进行皮试能判断机体是否对青霉素过敏

D.HIV主要侵染人体的辅助性T细胞,引起自身免疫病

18.(2022·淮北模拟)初步研究发现,奥密克戎这个突变株有太多突变。研究者在南非发现一名患有AIDS的女性感染了新冠病毒,216天之后新冠病毒核酸检测才由阳性转为阴性。在216天的时间里,病毒在她体内一代代的接力变异。经采样测序,她体内的新冠病毒发生了32次突变。2021年12月消息,中国科兴实验室最新研究结果表明,接种加强针后血清中的奥密克戎抗体阳性率为94%。下列叙述错误的是( )

A.免疫力低下人群清除病毒的能力弱,病毒不容易积累突变

B.不应孤立地看待某一种传染病,传染病之间也可能有联系

C.加强针的接种可有效提高血清中抗体对奥密克戎病毒株的中和能力

D.减少疫区旅行、戴好口罩、注意洗手,是关键而有效的防疫措施

19.下图表示使人体获得免疫的两种方法,下列叙述正确的是( )

A.当人被狗咬伤时,为预防狂犬病,此时采用方法②比较好

B.医学上采用方法②可进行免疫预防

C.采用方法②使人体获得抗体的过程属于细胞免疫

D.采用方法①可使人获得比方法②更持久的免疫力

20.(2022高二下·玉溪月考)下列有关“新冠肺炎”病毒疫苗的叙述,错误的是( )

A.“新冠肺炎”病毒疫苗属于抗原,会刺激辅助T细胞产生细胞因子

B.“新冠肺炎”病毒疫苗刺激B细胞增殖分化成能与“新冠肺炎”病毒结合的浆细胞

C.“新冠肺炎”病毒疫苗可使人体获得特异性免疫,从而增强人体免疫力

D.“新冠肺炎”病毒疫苗能刺激人体的辅助T细胞合成特定mRNA分子

21.(2021高三下·南海月考)机体感染病毒后的检测方法主要有病毒的分离与鉴定、病毒抗原及核酸检测等。下列相关说法错误的是( )

A.将病毒分离后可采用活细胞接种进行培养

B.病毒抗原及核酸检测的原理是抗原一抗体反应

C.可通过检测血清中是否存在特异性抗体来确定机体是否感染病毒

D.机体感染病毒后,能依赖特异性免疫和非特异性免疫将病毒清除

22.(2022高二上·邢台期中)中国国药集团生产的新冠灭活疫苗是通过先培养出新型冠状病毒,然后通过加热或者加入化学试剂的方法,将其灭活后制成的疫苗。美国辉瑞公司生产的新冠mRNA疫苗是先人工合成含有编码某种抗原蛋白的mRNA,然后注入人体,通过在mRNA外包裹的脂质纳米颗粒进入细胞直接进行翻译,形成相应的抗原蛋白。 我国陈薇院士团队合作研发出针对新型冠状病毒的腺病毒载体疫苗。腺病毒载体疫苗是以腺病毒作为载体,携带一定量的病毒基因片段感染人体,从而达到免疫的效果,重组腺病毒在结构上比较稳定,实验证明,腺病毒DNA保持在染色体外(除卵细胞外)。图1为腺病毒载体疫苗研制部分示意图,图2为腺病毒载体疫苗进入人体细胞的过程示意图。相关叙述错误的是( )

A.灭活疫苗对于生产的安全要求高于RNA疫苗

B.灭活疫苗刺激机体产生抗体的种类多于RNA疫苗

C.腺病毒载体疫苗进入人体细胞时不需要膜上蛋白质的参与

D.腺病毒载体携带的S蛋白基因在人体细胞内能表达S蛋白

23.(2023·湖南)某少年意外被锈钉扎出一较深伤口,经查体内无抗破伤风的抗体。医生建议使用破伤风类毒素(抗原)和破伤风抗毒素(抗体)以预防破伤风。下列叙述正确的是( )

A.伤口清理后,须尽快密闭包扎,以防止感染

B.注射破伤风抗毒素可能出现的过敏反应属于免疫防御

C.注射破伤风类毒素后激活的记忆细胞能产生抗体

D.有效注射破伤风抗毒素对人体的保护时间长于注射破伤风类毒素

24.预防流感的有效方法是接种流感疫苗。以下有关叙述正确的是( )

①当向人体注入流感灭活疫苗后,机体细胞免疫产生抗体 ②接种过流感疫苗的健康人也可能在短期内不止一次地患流感 ③从免疫学角度考虑,流感患者可以通过输入淋巴因子进行治疗 ④从免疫学角度考虑,流感患者可以通过输入流感病毒疫苗进行治疗

A.①②③ B.②③ C.④ D.①②④

25.(2022·广东模拟)新冠病毒mRNA疫苗的技术路线是:体外设计编码新冠病毒抗原蛋白的mRNA序列.经脂质体包裹后注射到人体内。以下是新冠病毒mRNA疫苗的部分说明书,相关叙述错误的是( )

【产品特性】冷冻,无菌、不含防腐剂的多剂浓缩液,给药前需稀释 【建议接种年龄】16岁及以上,建议老年人接种,没有年龄上限 【建议程序】2剂,建议间隔时间21-28天 【禁忌症】已知对mRNA疫苗的任何成分有过敏性反应的个人,接种第一剂mRNA疫苗后出现速发型过敏反应的个人

A.注射mRNA疫苗引起的免疫反应属于特异性免疫

B.mRNA疫苗需冷冻保存是因为RNA不稳定,易降解

C.应及时接种加强针的目的是为了提高机体内抗体和记忆细胞的数量

D.接种第一剂mRNA疫苗后出现速发型过敏反应的个人属于第一次接触过敏原

二、实验探究题

26.(2023·江门模拟)CAR-T疗法又称嵌合抗原受体T细胞免疫疗法,是一种治疗肿瘤的新型精准靶向疗法。研究人员通常需要从患者体内分离采集得到T细胞,通过基因工程技术,使其表达特定的CAR(肿瘤嵌合抗原受体),即成CAR-T细胞。该细胞能专门识别体内肿瘤细胞,并通过免疫作用释放大量的多种效应因子,从而高效地杀灭肿瘤细胞而不会攻击自身正常细胞,达到治疗恶性肿瘤的目的。图1为CAR-T细胞免疫治疗流程,图2为CAR-T细胞及CAR的结构。

请回答下列问题:

(1)在CAR-T疗法中,CAR的作用是 。

(2)实现CAR在T细胞的表达,是制备CAR-T细胞的关键。制备CAR-T细胞时,研究者需要构建一种基因表达载体,该载体的作用是 ,并使CAR基因在T细胞稳定存在和发挥作用。该载体包括了启动子、终止子和荧光素酶基因等,其中荧光素酶基因的作用是 。该载体进入T细胞后,启动子被 识别和结合,驱动转录过程,最终表达得到CAR。

(3)为使CAR-T细胞大量扩增至治疗所需剂量,需要对其进行体外培养。培养时,除满足营养等条件外,培养箱培养参数应设置为:温度约37℃、95%空气和5%的 。

(4)从图1可知,该疗法要用患者自身的T细胞才能构建出富有疗效的CAR-T细胞(否则,回输后会产生多种免疫病),这使得该疗法的个性化很强且价格昂贵。为满足广大人民群众的需求,研究人员正在努力开发通用型的CAR-T细胞。与制备常规CAR-T细胞技术不同的是,制备通用型CAR-T细胞需要对CAR-T细胞进行基因编辑以避免 和 。

27.(2021高二下·嘉兴期末)异体器官移植的主要技术难题是免疫排斥反应。在不同品系的大鼠间移植皮肤时,大多会产生免疫排斥反应,而有些大鼠上述反应不明显,出现“免疫耐受”。研究发现,免疫耐受通常与在胚胎时期或新出生时期有异体细胞进入体内有关。为了验证上述发现,提出了如下实验思路:

实验分组:

组1:体内未注入B系大鼠脾细胞的A系大鼠+B系大鼠皮肤

组2:新出生时体内注入B系大鼠脾细胞的A系大鼠+B系大鼠皮肤

组3:成年后体内注入B系大鼠脾细胞的A系大鼠+B系大鼠皮肤

对上述各组大鼠进行皮肤移植,定期统计手术后的皮肤存活率。

回答下列问题:

(1)预测能证实上述发现的实验结果(以柱形图表示移植1周和2周时的结果)。

(2)为了研究A系大鼠针对B系大鼠皮肤的免疫耐受是否对C系大鼠皮肤同样有效,需增加二组实验,二组的具体处理分别是 。

(3)生物体对自身组织成分不会产生免疫应答,与胚胎时期建立的对自身组织的免疫耐受有关,其机理是针对自身组织的免疫细胞会凋亡,如A型血的人体内不存在抗A

凝集素是因为 。

(4)异体器官移植,供体器官作为 会诱导受体产生 细胞,从而裂解移植器官的细胞,导致移植的器官死亡。为了提高异体器官移植成功率,医学上形成了不同的研究方向:对受体建立免疫耐受;对供体的胚胎干细胞进行 ,使供体相应抗原的基因不表达。

三、综合题

28.(2020·长春模拟)某病毒侵入人体,会诱发人体产生特异性免疫反应,如下图所示。请分析回答:

(1)图中的S蛋白称为 ,X和Y分别是 细胞和 细胞。据所学知识推测,活化Th细胞可分泌 作用于初始B细胞和前体X细胞。

(2)病毒诱导人体产生的物质a还可能会攻击人体的正常组织和细胞,这种异常的免疫引起的疾病是 。

(3)科研人员获得病毒的S蛋白将其制成疫苗,定期多次注射到健康人体内使其获得免疫力,多次注射的原因是 。对免疫力低的人优先接种疫苗,这是从保护 的角度对传染病进行防控的有效措施。医学检测人员可通过标记图中的a物质来检测人体内的病毒,这是利用了a物质 的特性。

29.(2021高二上·龙江期末)下图是特异性免疫的大致过程,图中数字表示生理过程,大写字母表示相关细胞,小写字母表示相关物质或结构。请分析回答下列问题。

(1)抗原经抗原呈递细胞摄取、处理后呈递在细胞表面,然后传递给 (填细胞名字)。图中属于免疫活性物质的有 (填字母)。由图可知,机体通过特异性免疫发挥了 功能,这是免疫系统最基本的功能。

(2)某人接种新型冠状病毒疫苗一年后感染了新型冠状病毒,机体仍然具备对该病毒的免疫能力。此时机体获得关于新型冠状病毒的免疫能力,主要与图中细胞 (填字母)有关。

(3)为验证 细胞是细胞免疫过程中发挥主要作用的细胞,通过是否切除 (器官)来控制自变量;通过器官移植后,观察有无 现象来断定细胞免疫是否发挥作用。

30.T细胞借助表面的蛋白质“PD1”来识别癌细胞。有的癌细胞能合成一种分布于细胞膜表面的“PD- L1”蛋白,该蛋白与T细胞表面的“PD1”结合后,会抑制T细胞的活性和增殖,使肿瘤细胞逃过免疫细胞的攻击。临床实验证明,PD1抑制剂药物附着于T细胞,通过阻断PD1和PD-L1结合,阻断了癌细胞的隐藏能力,使T细胞能识别癌细胞,进而癌细胞被免疫细胞摧毁。这种治疗癌症的方法叫作癌症免疫疗法。

(1)T细胞在 中成熟,参与的免疫过程有 免疫。其中PD-L1会导致人体免疫系统针对癌细胞的 功能降低。

(2)免疫细胞中,可以产生抗体的是 ,在癌症的临床检测中,根据抗原能和特异性抗体相结合的特性,用 对组织内的抗原进行检测,可以帮助人们发现体内癌变组织中的特殊抗原。

(3)放疗是用放射性元素对人体肿瘤的部位进行局部方面的扫描和照射,通过辐射杀死瘤细胞。化疗是通过药物的手段,使药物进入人体血液,并去除人体中的癌细胞。放疗和化疗对人体正常细胞也有杀伤作用。相对于放疗和化疗,癌症免疫疗法的优点有 。

答案解析部分

1.【答案】C

【解析】【解答】A、新冠病毒感染后,机体启动主动免疫,产生抗体,抗体可与细胞外的病毒结合,使病毒失去进入宿主细胞的能力,这一功能与题干中“中和抗体”类似,A正确;

B、新冠病毒变异株上S蛋白可能发生改变,使得“中和抗体”无法与之结合而失效,B正确;

C、“中和抗体”与病毒结合后,将由巨噬细胞吞噬消灭,该过程不属于细胞免疫,C错误;

D、“中和抗体”不同于疫苗,不会引起个体产生免疫应答,因其起效快、亲和力高的特点,更适合于老人和小孩,D正确。

故答案为:C。

【分析】1、体液免疫的过程:

2、细胞免疫的过程:

2.【答案】B

【解析】【解答】当向人体注入流感灭活疫苗后,机体体液免疫产生抗体,①错误;流感病毒易突变,使原来的疫苗失去效用,故接种过流感疫苗的健康人也可能在短期内不止一次地患流感,②正确;通过输入细胞因子可以增强各种免疫细胞的作用,所以流感患者可以通过输入细胞因子,进行免疫治疗,增强机体免疫力,③正确;免疫学角度考虑,流感患者可以通过输入流感病毒抗体进行治疗,疫苗只能用于预防,④错误。

【分析】 1、体液免疫的过程具有浆细胞,浆细胞可以分泌抗体;

2、病毒具有易突变的特点,接种的疫苗对于之前的病毒可以产生免疫;

3、细胞因子是免疫活性物质,增强免疫功能;

4、疫苗用于预防。

3.【答案】B

【解析】【解答】A、mRNA疫苗是将能表达新冠病毒抗原的mRNA导入细胞,然后在宿主细胞中翻译出相应的病毒蛋白作为抗原刺激免疫反应;腺病毒载体疫苗是将新冠病毒抗原基因整合到腺病毒基因组中,导入细胞中表达病毒蛋白,作为抗原刺激免疫反应;亚单位疫苗(c)是病毒蛋白,进入机体后可直接作为抗原刺激机体发生免疫反应,可见,接种三种疫苗后,直接引起机体免疫反应的物质均为蛋白质,A正确;

B、分析题意可知,mRNA疫苗(a)和腺病毒载体疫苗(b),在诱导辅助性T细胞活化的同时也能够诱导细胞毒性T细胞活化,说明这两种疫苗会引起细胞免疫,而亚单位疫苗是利用新冠病毒某蛋白的一部分制成,不会引起细胞免疫,B错误;

C、a疫苗诱导抗体水平最高可能与其诱导辅肋性T细胞活化能力最强有关,因为辅助性T细胞产生的细胞因子能促进B细胞的增殖、分化,进而是浆细胞和记忆B细胞的数目增多,因而会导致抗体水平较高,C正确;

D、细胞毒性T细胞的活化过程涉及辅助性T细胞分泌细胞因子的作用,据此可推测a、b疫苗诱导细胞毒性T细胞的活化过程同样也涉及辅助性T细胞分泌的细胞因子的作用,D正确。

故答案为:B。

【分析】1、疫苗通常是用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品。接种疫苗后,人体内可产生相应的抗体和记忆细胞,从而对特定传染病具有抵抗力。

2、腺病毒载体疫苗属于一种基因工程疫苗,腺病毒载体疫苗是通过技术手段将病毒的核酸片段装到经过安全处理的腺病毒身上,然后再注射到人体内,刺激机体的免疫系统,从而获得免疫力,起到预防疾病的作用。

3、 mRNA疫苗是将能表达新冠病毒抗原的mRNA导入细胞,然后在宿主细胞中翻译出相应的病毒蛋白作为抗原刺激免疫反应。

4.【答案】D

【解析】【解答】A、体液免疫过程中,B细胞接受抗原和淋巴因子的双重刺激后,增殖分化形成浆细胞和记忆B细胞,A错误;

B、当同种病毒再次进入人体后,记忆B细胞快速增殖分化形成浆细胞和记忆细胞,浆细胞再产生抗体消灭抗原,B错误;

C、抗体化学本质是免疫球蛋白,不是高能化合物,C错误;

D、mRNA疫苗能在人体细胞内通过翻译得到相应蛋白质(新冠肺炎的病毒所特有的抗原),刺激机体产生特异性免疫反应,D正确。

故答案为:D。

【分析】 1、体液免疫:由B淋巴细胞产生抗体实现免疫效应的免疫方式。(抗原没有进入细胞内)

吞噬细胞将抗原呈递给T细胞,刺激T细胞产生淋巴因子,淋巴因子刺激B细胞进一步增殖分化成浆细胞和记忆细胞,浆细胞分泌抗体和抗原特异性结合,成沉淀或者细胞团,最后被吞噬细胞吞噬消化。

2、二次免疫是指机体在受到相同抗原再次入侵机体时,记忆细胞识别后,记忆细胞迅速增殖、分化成大量浆细胞,合成比第一次免疫更多的抗体,和抗原进行特异性结合。二次免疫的显著特点是“更快、更强、更有效”。

5.【答案】B

【解析】【解答】A、接种的疫苗相当于抗原,可以引发机体的免疫反应,A错误;

B、三次间隔注射疫苗,相当于二次免疫,可以使机体产生更多的抗体和记忆细胞,B正确;

C、浆细胞是高度分化的细胞,不能继续增殖,C错误;

D、淋巴因子是由T细胞分泌的,吞噬细胞不能分泌淋巴因子,D错误。

故答案为:B。

【分析】 1、免疫预防是根据特异性免疫原理,即把疫苗接种到人体内,使人产生对传染病的抵抗能力,增强了人的免疫力。通过预防接种,使机体产生相应的抗体和记忆细胞(主要是得到记忆细胞),人们能够积极地预防多种传染病,但不能预防所有传染病。

2、初次免疫和二次免疫相比较,首次感染抗原,机体通过体液免疫产生抗体和记忆细胞,相同抗原再次入侵时,记忆细胞比普通的B细胞更快地作出反应,即很快分裂产生新的浆细胞和记忆细胞,浆细胞再产生大量抗体消灭抗原,使得二次免疫反应快而强。据此答题。

6.【答案】A

【解析】【解答】核酸检测基本原理是采用被称为“探针”的单链核酸识别新冠病毒特征性的核酸序列,核酸与核酸之间是通过碱基互补配对识别的,A符合题意。

故答案为:A。

【分析】新型冠状病毒的核酸检测流程:

(1)对于新型冠状病毒的核酸检测,首先根据试剂盒说明书”样本要求“部分进行样本采集,常规的样本类型包括咽拭子、鼻拭子、痰液、支气管灌洗液、肺泡灌洗液等。

(2)获得患者样本后,需尽快进行检测,如无法立即检测需要转运的样本,应按照说明书的要求进行低温封装,并送到专门的检测机构进行检测。检测机构收到样本后,对样本进行核酸提取,核酸提取试剂应使用批准产品说明书中指定的核酸提取试剂盒。

(3)病毒RNA需要首先逆转录为cDNA,再进行扩增检测。PCR扩增和检测应使用批准产品说明书中指定的荧光定量PCR仪,通过荧光定量PCR所得到的样本Ct值的大小,可以判断患者样本中是否含有新型冠状病毒。

7.【答案】D

【解析】【解答】A、清理伤口不包扎,能减少人被狂犬病病毒、厌氧菌等感染的机会,A正确;

B、狂犬病病毒具有一定的潜伏期,注射狂犬疫苗,是为了刺激机体产生抗体和记忆细胞,B正确;

C、每隔一定时间注射狂犬疫苗,对机体抗体和记忆细胞的产生起到增强作用,C正确;

D、狂犬免疫球蛋白即抗体,不能直接消灭病毒,D错误。

故答案为:D。

【分析】 1、不包扎,可使细胞进行有氧呼吸;

2、注射狂犬疫苗,是为了刺激机体浆细胞产生抗体和机体形成记忆细胞;

3、再次免疫具有更快、更强、更有效的特点;

4、抗体的本质是免疫球蛋白。

8.【答案】C

【解析】【解答】A、健康人体接种乙肝疫苗(减毒或灭活的病原体)后, 病原体被吞噬细胞摄取和处理,并呈递给T细胞,A正确;

B、B细胞受病原体刺激后增殖分化形成浆细胞和记忆细胞,B正确;

C、与靶细胞结合并使得靶细胞裂解死亡的是效应T细胞,而不是T细胞,C错误;

D、抗原-抗体特异性结合的产物被吞噬细胞吞噬消化,D正确。

故答案为:C。

【分析】 健康人体接种乙肝疫苗后 ,机体将疫苗当做抗原进行体液免疫。 体液免疫的过程:由B淋巴细胞产生抗体实现免疫效应的免疫方式。(抗原没有进入细胞内)吞噬细胞将抗原呈递给T细胞,刺激T细胞产生淋巴因子,淋巴因子刺激B细胞进一步增殖分化成浆细胞和记忆细胞,浆细胞分泌抗体和抗原特异性结合,成沉淀或者细胞团,最后被吞噬细胞吞噬消化。

9.【答案】D

【解析】【解答】A、 OKT3的制备过程中涉及了细胞的融合,其利用的原理就是“细胞膜有一定流动性”,A正确;

B、 将提纯的OKT3抗原注入小鼠体内可刺激小鼠产生特异性免疫,分离出能够产生特定抗体的B细胞,B正确;

C、 制备OKT3时,需要使能够产生特定抗体的B淋巴细胞与肿瘤细胞融合,该过程中需用胰蛋白酶和聚乙二醇等进行处理,诱导细胞融合培养,C正确;

D、经第一次筛选只能得到杂交瘤细胞,但其可能肿瘤细胞和肿瘤细胞融合,也可能是肿瘤细胞和B细胞融合,即其不一定会产生抗体,D错误。

故答案为:D。

【分析】(1)医学上把用正常的器官置换丧失功能的器官,以重建其生理功能的技术叫作器官移植。随着器官保存技术和外科手术方法等的不断改进,以及高效免疫抑制剂的陆续问世,器官移植已经成为治疗多种重要疾病的有效手段。但是,器官移植依然面临很多问题,这些问题的解决,也涉及免疫学的应用。(2)早期人们为了获得杭体,就向动物体内反复注射某种抗原,使动物产生抗体,然后从动物血清中分离所需抗体,用这种方法制备的抗体不仅产量低,纯度低,而且特异性差。为了解决这一难题, 科学家进行了多年的研究和探索,他们发现:哺孔动物感染病原体后,体内形成相应的B淋巴

细胞,这些组胞能分泌抗体,抗体识别并特异性结合病原体,从而抑制病原体的增殖等。科学家利用能够产生特异性抗体的淋巴细胞与肿瘤细胞融合,进而得出单克隆抗体,在短时间内获得大量目标抗体。该技术涉及了细胞融合技术,体现了细胞膜的流动性,

10.【答案】C

【解析】【解答】解:病毒为专性寄生,根据“宫颈癌是由人乳头瘤病毒(HPV)引起的发病率较高的癌症之一”,可知HPV侵入人体宫颈等细胞内才能增殖,A正确;抗原具有特异性,可刺激机体产生特异性的抗体、记忆细胞或效应T细胞,根据“该疫苗能预防9种类型的HPV”,说明九价HPV疫苗具有与9种HPV相似的抗原结构,B正确;效应T细胞可识别抗原,作用是使靶细胞裂解死亡,释放抗原,效应T细胞不能直接消灭抗原(HPV),C错误;初次免疫产生的抗体和记忆细胞相对较少,而二次免疫可刺激记忆细胞迅速增殖分化形成浆细胞,产生大量抗体,故3次注射可获得大量的抗体和记忆细胞,D正确。

故答案为:C。

【分析】病毒没有细胞结构,为专性寄生,注射疫苗可刺激机体产生体液免疫和细胞免疫,体液免疫主要依靠抗体发挥作用,而细胞免疫则主要依靠效应T细胞发挥作用。

11.【答案】C

【解析】【解答】乙肝疫苗作为一种抗原,每注射一次就可以促进机体发生体液免疫,从而产生抗体和记忆B细胞,所以在一定时期内间隔注射三次该疫苗的目的是使机体产生更多数量的抗体和记忆细胞,C符合题意,A、B、D不符合题意。

故答案为:C。

【分析】疫苗通常是用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品。接种疫苗后,人体内可产生相应的抗体和记忆细胞,从而对特定传染病具有抵抗力。

12.【答案】C

【解析】【解答】A、当机体产热量大于散热量时,体温升高,A正确;

B、气管、支气管与外界直接相通,其中的分泌物抵抗病原体的入侵属于免疫系统第一道防线,B正确;

C、药物的治疗直接消灭病原体,并不能增强幼儿的特异性免疫功能,C错误;

D、康复过程中使婴幼儿内环境达到稳态,内环境稳态的调节需要神经、体液和免系统共同参与调节,D正确。

故答案为:C。

【分析】1、体温调节过程中,通过反射弧使效应器(如皮肤)作出反应属于神经调节,寒冷条件下,甲状腺分泌相关激素参与调节属于体液调节;受血糖浓度刺激,胰岛B细胞分泌胰岛素或胰岛A细胞分泌胰高血糖素调节血糖浓度属于体液调节;人的手被针扎时,其调节过程为神经调节;水盐平衡调节的过程中有神经、激素参与,属于神经一体液调节。

2、保护人体健康的三道防线是:第一道防线由皮肤和黏膜组成,能够阻挡和杀死病原体,阻挡和清除异物;第二道防线由体液中的杀菌物质和吞噬细胞组成,能够溶解杀死病原体;第三道防线包括免疫器官和免疫细胞,能够产生抗体来抵抗抗原。第三道防线是后天获得的,只针对某特定的病原体或异物起作用,具有特异性,因此叫做特异性免疫,前两种称为非特异性免疫。

3、内环境稳态(1)实质:体内渗透压、温度、pH等理化特性和化学成分呈现动态平衡的过程;(2)定义:在神经系统和体液的调节下,通过各个器言、系统的协调活动,共同维持内环境相对稳定的状态;(3)调节机制:神经-体液-免疫调节网络;(4)层面:水、无机盐、血糖、体温等的平衡与调节;(5)意义:机体进行正常生命活动的必要条件。

13.【答案】D

【解析】【解答】A、由于不同品系的小鼠组织相容性抗原不同,故实验一中初次移植后的B品系小鼠对移植的A品系小鼠皮肤细胞会产生特异性免疫,A正确;

B、实验二在术前给小鼠注射了从甲组经过免疫的小鼠中提取的特异性T细胞,然后再移植A品系小鼠的皮肤,6天后移植的皮肤坏死,而实验一中甲组小鼠初次移植14天后移植的皮肤坏死,说明甲组中初次免疫的B品系小鼠的特异性T细胞在免疫过程中起了主要作用,B正确;

C、术前给乙组B品系小鼠注射特异性T细胞使移植皮肤6天后坏死,说明甲组B品系小鼠产生了记忆细胞,在再次免疫过程中记忆细胞迅速增殖分化形成了大量的效应T细胞发挥作用,完成对移植皮肤的排斥反应所需要的时间缩短,C正确;

D、免疫抑制剂不能抑制H-2基因的表达,只能抑制机体免疫能力,D错误。

故答案为:D。

【分析】1、体液免疫过程:

2、细胞免疫过程:

14.【答案】D

【解析】【解答】A、接种疫苗后,在抗原的刺激以及细胞因子的作用下,B淋巴细胞会增殖分化形成浆细胞和记忆细胞,A正确;

B、注射疫苗、病原体侵染都会使人体产生特异性免疫反应,特异性免疫反应过程中的免疫活性物质有抗体、细胞因子等,B正确;

C、病毒侵染后,若病毒抗原的空间结构与机体自身的某些组织、器官上的结构类似,会导致出现自身免疫病,该病是免疫系统的自稳功能出现异常的结果,C正确;

D、浆细胞通过产生抗体作用于抗原,但不能直接识别抗原,D错误。

故答案为:D。

【分析】体液免疫和细胞免疫:

15.【答案】B

【解析】【解答】A、疫苗②可使人体高效表达出新冠病毒S蛋白(抗原),能长时间反复刺激免疫系统,所以疫苗②不需要多次接种,A错误;

B、如果机体接种疫苗②前感染过腺病毒,则接种疫苗②以后机体的免疫系统会清除疫苗②,会减弱疫苗的免疫效果,B正确;

C、疫苗①和疫苗②的抗原不完全相同,所以机体分别接种疫苗①和疫苗②后,产生的抗体种类不完全相同,C错误;

D、若疫苗②因S蛋白基因突变失去作用,机体产生的免疫细胞及免疫活性物质不起作用,则病毒的免疫选逸能力将增强,D错误。

故答案为:B。

【分析】疫苗:进行免疫预防。 (1)概念:通常用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品。 (2)机制:疫苗刺激机体产生特异性抗体和相应的记忆细胞,当病原体入侵时可以消灭病原体或引发二次免疫快速消灭病原体。

16.【答案】A

【解析】【解答】A、接种疫苗属于主动免疫,疫苗可用于预防,但不能用于治疗,A错误;

B、无症状感染早期,新冠病毒的核酸已进入机体,但机体可能尚未产生抗体,此时期会出现能检测出核酸而呈阳性、但检测不出抗体而呈阴性的情况,B正确;

C、通过接种加强针可以激发机体的二次免疫,使体内产生更多的记忆细胞和浆细胞,C正确;

D、因为新冠病毒的主要传播途径是飞沫传播和密切接触传播,因此保持适当的社交距离、佩戴口罩等可以有效的降低新冠病毒感染率,D正确。

故答案为:A。

【分析】体液免疫和细胞免疫:

17.【答案】C

【解析】【解答】A、器官移植后病人应服用免疫抑制剂防止对移植的器官产生免疫排斥,免疫抑制剂使免疫功能下降,不能防止术后感染,A错误;

B、HLA必须一半以上相同就可以进行器官移植,B错误;

C、过敏反应是机体再次接触相同抗原引起的免疫反应,注射青霉素前进行皮试能判断机体是否对青霉素过敏,C正确;

D、HIV主要侵染人体的辅助性T细胞,但不属于自身免疫病 ,自身免疫病是免疫功能过强,艾滋病是由病原体感染的免疫功能不足,D错误。

故答案为:C。

【分析】1、过敏反应:指已免疫的机体在再次接受相同物质的刺激时所发生的反应。引起过敏反应的物质叫做过敏原。如花粉、油漆鱼虾等海鲜、青霉素、磺胺类药物等(因人而异)。

2、器官移植:外源器官相当于抗原、自身T细胞会对其进行攻击,人体器官移植面临的主要问题有免疫排斥和供体器官不足等,器官移植发生的免疫反应属于细胞免疫,可以通过使用免疫抑制剂抑制T细胞的增殖来提高器官移植的成活率。

3、艾滋病的致病原理:HIV病毒进入人体后,与人体的T淋巴细胞结合,破坏T淋巴细胞,使免疫调节受到抑制,使人的免疫系统瘫痪,最后使人无法抵抗其他细菌、病毒的入侵,让人死亡。

18.【答案】A

【解析】【解答】A、免疫力低下人群清除病毒的能力弱,病毒易在体内繁殖,繁殖代数越多,越容易积累突变,A错误;

B、不应孤立地看待某一种传染病,传染病之间也可能有联系,如感染了艾滋病病毒,可导致人体免疫力下降,此时若再感染新冠病毒,就有可能因为新冠病毒长期得不到清除而成为发生变异的温床,B正确;

C、加强针的接种可有效提高血清中抗体的数量,增强对奥密克戎病毒株的中和能力,C正确;

D、除尽快完成疫苗接种外,减少疫区旅行、戴好口罩、注意洗手,避免个体间的传染,是关键而有效的防疫措施,D正确。

故答案为:A。

【分析】预防接种:接种疫苗。疫苗有三种类型:(1)灭活的微生物;(2)分离的微生物成分或其他产物;(3)减毒微生物。使机体产生相应的抗体和记忆细胞(主要是得到记忆细胞),使人在不发病的情况下产生抗体,获得免疫力。

19.【答案】B

【解析】【解答】若某人被狗咬伤,不确定该狗是否带有狂犬病毒,最保险的办法是按方法①注射抗体,以尽快清除可能存在的病毒,A项错误;根据上述方法②的优点,记忆细胞可以存活更长时间,二次免疫时产生抗体快而多,相对于方法①注射的抗体只能存活较短的时间,方法②的免疫预防效果更好,医学上一般采用方法②进行免疫预防,B项正确;采用方法②使人体获得抗体的过程属于体液免疫,C项错误;抗体发挥了作用后就会失活,在人体内存留的时间不长;记忆细胞的特点是寿命长,对抗原十分敏感,能“记住”入侵的抗原,因此采用方法②可使人获得比方法①更持久的免疫力,D项错误。

【分析】 1、对于致死、致畸较强的病原体引发的疾病,可以尽快采取注射抗体,尽快清除病原体;

2、注射减毒或者灭毒后的抗原或者抗原的蛋白质,可以进行免疫预防,当机体再次接触同种抗原会有更强、更持久的二次免疫;

3、病原体侵入到细胞内部可以触发细胞免疫。

20.【答案】B

【解析】【解答】A、疫苗的本质是抗原,经吞噬细胞处理和呈递后可刺激辅助性T细胞产生淋巴因子,A正确;

B、“新冠肺炎”病毒疫苗刺激B细胞,促进其增殖、分化成浆细胞,而浆细胞不能与“新冠肺炎”病毒结合,B错误;

C、接种疫苗可使人体获得特异性免疫,从而增强人体免疫力,C正确;

D、“新冠肺炎”病毒疫苗能刺激人体的辅助T细胞合成细胞因子,而细胞因子的合成包括转录和翻译两个过程,其中转录过程能合成特定mRNA分子,D正确。

故答案为:B。

【分析】浆细胞:唯一能产生抗体的细胞是浆细胞,唯一没有识别功能的细胞是浆细胞,浆细胞(效应T细胞)的来源有两个,一是由B细胞(T细胞)分化而来,二是由记忆细胞分化而来。浆细胞产生抗体与抗原结合,形成沉淀或细胞集团,进而被吞噬细胞吞噬消化。

21.【答案】C

【解析】【解答】A、病毒分离后的培养方式主要有三种,分别为鸡胚培养、动物接种和组织培养。其中组织培养即活细胞培养,A正确;

B、抗原与抗体能特异性结合形成沉淀或细胞集团,而病毒抗原及核酸检测的原理就是抗原—抗体反应,B正确;

C、一般病毒具有潜伏期,检测血清中的特异性抗体只能作为一种辅助手段,而不能作为依据来直接确定机体是否感染病毒,C错误;

D、机体感染病毒后,可以通过机体的非特异性免疫和特异性免疫(体液免疫和细胞免疫)将病毒清除,D正确。

故答案为:C。

【分析】病毒在体内引起的特异性免疫既有体液免疫又有细胞免疫。先是通过体液免疫阻止病毒随血液循环而散播,再通过细胞免疫清除侵入宿主细胞的病毒。

22.【答案】C

【解析】【解答】A、生产灭活疫苗需要对病原体进行灭活,对于生产的安全要求高于RNA疫苗,A正确;

B、灭活疫苗的病原体表面不只有一种抗原,RNA疫苗只能合成特定的抗原蛋白,故灭活疫苗刺激机体产生抗体的种类多于RNA疫苗,B正确;

C、据图可知,腺病毒载体疫苗进入人体细胞时需要膜上蛋白质的参与,C错误;

D、腺病毒载体携带的S蛋白基因在人体细胞内能表达S蛋白,S蛋白是新冠病毒侵染宿主细胞的关键蛋白,可以作为抗原,引起机体的免疫反应,产生更多的记忆细胞和抗体,D正确。

故答案为:C。

【分析】1、体液免疫:

2、疫苗:进行免疫预防。 (1)概念:通常用灭活的或减毒的病原体制成的生物制品。 (2)机制:疫苗刺激机体产生特异性抗体和相应的记忆细胞,当病原体入侵时可以消灭病原体或引发二次免疫快速消灭病原体。

23.【答案】B

【解析】【解答】A、破伤风杆菌是厌氧菌,伤口清理后,不应密闭包扎,否则造成缺氧环境导致破伤风杆菌大量繁殖,A错误;

B、注射破伤风抗毒素可能出现的过敏反应是机体排除外来异物的一种免疫防护功能,属于免疫防御,B正确;

C、抗体是浆细胞产生的,C错误;

D、有效注射破伤风抗毒素即抗体,引发的是被动免疫,抗体一段时间后会消失,保护时间较短;而注射破伤风类毒素属于抗原,刺激机体产生抗体和记忆细胞,记忆细胞的寿命长,保护时间较长,D错误。

故答案为:B。

【分析】免疫的三大基本功能:免疫防御、免疫自稳、免疫监视。①免疫防御:是机体排除外来抗原性异物的一种免疫防护作用,这是免疫系统的基本功能。②免疫自稳:是指机体清除衰老或损伤的细胞进行自身调节,维持内环境稳态的功能。③免疫监视是指机体识别和清除突变的细胞,防止肿瘤发生的功能。

24.【答案】B

【解析】【解答】①当向人体注入流感灭活疫苗后,机体体液免疫产生抗体, ①错误;

②流感病毒易突变,使原来的疫苗失去效用,故接种过流感疫苗的健康人也可能在短期内不止一次地患流感,②正确;

③通过输入淋巴因子可以增强各种免疫细胞的作用,所以流感患者可以通过输入淋巴因子,进行免疫治疗,增强机体免疫力,③正确;

④从免疫学角度考虑,流感患者可以通过输入流感病毒抗体进行治疗,疫苗只能用于预防,④错误。

故答案为:B。

【分析】1、疫苗是将病原微生物(如细菌、立克次氏体、病毒等)及其代谢产物,经过人工减毒、灭活或利用基因工程等方法制成的用于预防传染病的自动免疫制剂。疫苗保留了病原菌刺激动物体免疫系统的特性。当动物体接触到这种不具伤害力的病原菌后,免疫系统便会产生一定的保护物质,如免疫激素、活性生理物质、特殊抗体等;当动物再次接触到这种病原菌时,动物体的免疫系统便会依循其原有的记忆,制造更多的保护物质来阻止病原菌的伤害。

2、免疫治疗注射抗体,抗体可以直接清除病毒,发挥作用快,可起到治疗的作用。一般使用于紧急治疗。此法缺点是抗体存活时间比较短,没有长期预防的作用。

3、免疫预防抗原,引起人体的免疫反应,在体内产生抗体和记忆细胞,进而获得了对该抗原的抵抗能力。因为记忆细胞能存活时间长,所以人可以保持较长时间的免疫力。

25.【答案】D

【解析】【解答】A、疫苗相当于抗原,可以引起人体产生记忆细胞和抗体,属于特异性免疫,A正确;

B、RNA不稳定,易降解,因此mRNA疫苗需冷冻保存,B正确;

C、加强针及再次注射相同疫苗,可以提高机体内抗体和记忆细胞的数量,增强免疫力,C正确;

D、过敏反应是第二次接触过敏原才有的反应,接种第一剂mRNA疫苗后出现速发型过敏反应的个人属于第二次接触过敏原,D错误。

故答案为:D。

【分析】1、保护人体健康的三道防线是:第一道防线由皮肤和黏膜组成,能够阻挡和杀死病原体,阻挡和清除异物;第二道防线由体液中的杀菌物质和吞噬细胞组成,能够溶解杀死病原体;第三道防线包括免疫器官和免疫细胞,能够产生抗体来抵抗抗原。第三道防线是后天获得的,只针对某特定的病原体或异物起作用,具有特异性,因此叫做特异性免疫,前两道防线属于非特异性免疫。非特异性免疫是人生来就有的,不针对某一种特定病原体,而是对多种病原体都有防御作用;特异性免疫是后天逐渐形成的,只针对一种抗原发挥免疫作用。

2、疫苗有三种类型:a、灭活的微生物;b、分离的微生物成分或其他产物;c、减毒微生物。使机体产生相应的抗体和记忆细胞(主要是得到记忆细胞),使人在不发病的情况下产生抗体,获得免疫力。

3、过敏反应:指已产生免疫的机体在再次接受相同抗原刺激时所发生的组织损伤或功能紊乱的反应。引起过敏反应的物质叫做过敏原。如花粉、油漆鱼虾等海鲜、青霉素、磺胺类药物等(因人而异)。

26.【答案】(1)识别肿瘤细胞

(2)让CAR基因在受体细胞中稳定存在,并且遗传给下一代;筛选重组DNA;RNA聚合酶

(3)CO2培养箱

(4)免疫排斥反应;肿瘤细胞识别能力弱

【解析】【解答】(1)CAR是肿瘤嵌合抗原受体,其作用是识别肿瘤细胞。

(2)构建基因表达载体是为了让CAR基因在受体细胞中稳定存在,并且遗传给下一代,同时,使CAR基因能够表达和发挥作用。荧光素酶基因是标记基因,作用是便于重组DNA分子的筛选。启动子是一段有特殊序列结构的DNA片段,位于基因的上游,紧挨转录的起始位点,它是RNA聚合酶识别和结合的部位,有了它才能驱动基因转录出mRNA,最终表达出人类需要的蛋白质。

(3)CO2的主要作用是维持培养液的pH,在进行细胞培养时,通常采用培养皿或松盖培养瓶,并将它们置于含有95%空气和5%CO2的混合气体的CO2培养箱中进行培养。

(4)通用型的CAR-T细胞对所有个体都能发挥作用,需要避免免疫排斥反应和对肿瘤的识别能力弱。

【分析】1、受体是一种生物大分子,存在于细胞膜或细胞内的特殊蛋白质,多为糖蛋白。受体可以识别并与相对应的有生物活性的化学信号分子相结合,从而使细胞内发生一系列的生物化学反应。2、基因表达载体包括启动子、终止子、目的基因、标记基因和复制原点。3、动物细胞培养需要满足以下条件:(1)无菌、无毒的环境:培养液应进行无菌处理.通常还要在培养液中添加一定量的抗生素,以防培养过程中的污染。此外,应定期更换培养液,防止代谢产物积累对细胞自身造成危害。(2)营养:糖、氨基酸、促生长因子、无机盐、微量元素等。通常需加入血清、血浆等天然成分。(4)温度:适宜温度:哺乳动物多是36.5℃+0.5℃;pH:7.2~7.4。(5)气体环境:95%空气+5%CO2。O2是细胞代谢所必需的,CO2的主要作用是维持培养液的pH。4、免疫排斥是机体对移植物(异体细胞、组织或器官)通过特异性免疫应答使其破坏的过程。

27.【答案】(1) 移植后皮肤的存活率

(2)体内未注入B系大鼠脾细胞的A系大鼠+C系大鼠皮肤; 新出生时体内注入B系大鼠脾细胞的A系大鼠+C系大鼠皮肤

(3)合成抗A凝集素的B淋巴细胞凋亡

(4)抗原;效应细胞毒性T;基因敲除

【解析】【解答】(1)根据题意,在胚胎时期或新出生时期有异体细胞进入体内的大鼠会出现“免疫耐受”。组1会出现免疫排斥反应,移植的异体皮肤成活率低;组2出现“免疫耐受”,移植的异体皮肤成活率高;组3出现免疫排斥反应,移植的异体皮肤成活率低。成年后的A系大鼠,若在其体内注入B系大鼠脾细胞,则A系大鼠发生免疫反应,再移植B系大鼠皮肤,皮肤的存活率会更低。用柱形图表示如下:

。

(2)为了研究A系大鼠针对B系大鼠皮肤的免疫耐受是否对C系大鼠皮肤同样有效,自变量为A系大鼠对B系大鼠皮肤是否有免疫耐受,故需增加二组实验,一组为体内未注入B系大鼠脾细胞的A系大鼠+C系大鼠皮肤,另一组为新出生时体内注入B系大鼠脾细胞的A系大鼠+C系大鼠皮肤。

(3)生物体对自身组织成分不会产生免疫应答,与胚胎时期建立的对自身组织的免疫耐受有关,其机理是针对自身组织的免疫细胞会凋亡,如A型血的人体内不存在抗A 凝集素是因为合成抗A凝集素的B淋巴细胞凋亡。

(4)异体器官移植时,供体器官相当于抗原,会诱导受体产生效应细胞毒性T细胞,从而裂解移植器官的细胞,导致移植的器官死亡。为了提高异体器官移植成功率,可以对受体建立免疫耐受;也可以对供体的胚胎干细胞进行基因敲除,从而使供体相应抗原的基因不表达。

【分析】 1、 有些大鼠出现“免疫耐受”,可能与在胚胎时期或新出生时期有异体细胞进入体内有关。于是可以设计器官移植实验,对比各组不同条件下大鼠进行皮肤移植的情况,定期统计手术后的皮肤存活率。从而证明实验的假说。

2、移植的器官相对于受体来说属于异己成分,会被机体免疫系统当做抗原处理,被机体免疫细胞攻击。

28.【答案】(1)抗原;效应T(细胞);浆细胞或效应B细胞;淋巴因子(细胞因子)

(2)自身免疫病

(3)能提高血清中特定抗体的含量,使人产生更多的抗体和记忆细胞;易感人群;能与抗原特异性结合、具有特异性、具有专一性

【解析】【解答】(1)据图分析可知,图中的S蛋白为抗原,X攻击靶细胞,为效应T细胞,Y是由B细胞增殖分化而来,且能合成分泌抗体,为浆细胞。活化Th细胞可分泌淋巴因子作用于初始B细胞和前体X细胞。(2)病毒诱导人体产生的物质a抗体,还可能会攻击人体的正常组织和细胞,这种异常的免疫引起的疾病是自身免疫病。(3)科研人员获得病毒的S蛋白将其制成疫苗,定期多次注射到健康人体内使其获得免疫力,多次注射的原因是使人产生更多的抗体和记忆细胞。对免疫力低的人优先接种疫苗,这是从保护易感人群的角度对传染病进行防控的有效措施。医学检测人员可通过标记抗体来检测人体内的病毒,这是利用了抗体能与抗原特异性结合的特性。

【分析】1、体液免疫过程为:(1)感应阶段:除少数抗原可以直接刺激B细胞外,大多数抗原被吞噬细胞摄取和处理,并暴露出其抗原决定簇;吞噬细胞将抗原呈递给T细胞,T细胞分泌淋巴因子,促进B细胞的增殖分化(2)反应阶段:B细胞接受抗原刺激后,开始进行一系列的增殖、分化,形成记忆细胞和浆细胞;(3)效应阶段:浆细胞分泌抗体与相应的抗原特异性结合,发挥免疫效应。2、细胞免疫过程为:(1)感应阶段:吞噬细胞摄取和处理抗原,并暴露出其抗原决定簇,然后将抗原呈递给T细胞;(2)反应阶段:T细胞接受抗原刺激后增殖、分化形成记忆细胞和效应T细胞。(3)效应阶段:效应T细胞发挥效应。

29.【答案】(1)辅助性T细胞;d、e;免疫防御

(2)D、G

(3)胸腺;免疫排斥反应

【解析】【解答】由图可知,A表示吞噬细胞,B表示T细胞,C表示B细胞,D表示记忆细胞,E表示浆细胞,F表示细胞毒性T细胞,G表示记忆T细胞。

(1)B表示辅助性T细胞,图中d细胞因子、e抗体均为免疫活性物质。由图可知,机体发挥了免疫防御功能。

(2)接种疫苗后,体内会产生D记忆B细胞和G记忆T细胞,会获得关于新冠病毒的免疫力。

(3)T细胞成熟的场所是胸腺,故可以通过是否切除胸腺来控制变量有无T细胞,进行器官移植后,观察有无免疫排斥现象,来判断细胞免疫是否发挥作用,预期的结果是:实验组不发生免疫排斥,对照组会发生免疫排斥。

【分析】1.T细胞成熟的场所是胸腺,B细胞成熟的场所是骨髓。

2.特异性免疫分为细胞免疫和体液免疫,过程如图

30.【答案】(1)胸腺;体液、细胞;免疫监视

(2)浆细胞;人工标记的抗体

(3)它不杀伤正常细胞,可以增强免疫系统对癌细胞的识别能力和杀伤力

【解析】【解答】(1)由分析可知:T细胞在胸腺中成熟,参与的免疫过程有体液、细胞免疫。其中PD-L1会导致人体免疫系统针对癌细胞的免疫监视功能降低。(2)免疫细胞中,可以产生抗体的是浆细胞,在癌症的临床检测中,根据抗原能和特异性抗体相结合的特性,用人工标记的抗体对组织内的抗原进行检测,可以帮助人们发现体内癌变组织中的特殊抗原。(3)化疗是通过药物的手段,使药物进入人体血液,并去除人体中的癌细胞。放疗和化疗对人体正常细胞也有杀伤作用。相对于放疗和化疗,癌症免疫疗法的优点有它不杀伤正常细胞,可以增强免疫系统对癌细胞的识别能力和杀伤力。

【分析】 1、T细胞由造血干细胞分化产生,迁移到胸腺成熟,接受抗原呈递细胞呈递来的抗原,进行体液免疫和细胞免疫。

2、体液免疫:由B淋巴细胞产生抗体实现免疫效应的免疫方式。(抗原没有进入细胞内)

吞噬细胞将抗原呈递给T细胞,刺激T细胞产生淋巴因子,淋巴因子刺激B细胞进一步增殖分化成浆细胞和记忆细胞,浆细胞分泌抗体和抗原特异性结合,成沉淀或者细胞团,最后被吞噬细胞吞噬消化。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)