人民版必修3专题一第二节汉代儒学(共41张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版必修3专题一第二节汉代儒学(共41张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 596.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-02-17 14:57:13 | ||

图片预览

文档简介

课件41张PPT。汉代儒学 孔子孟子荀子孔子、孟子、荀子

在儒学的产生、发

展中起到什么重要

作用?

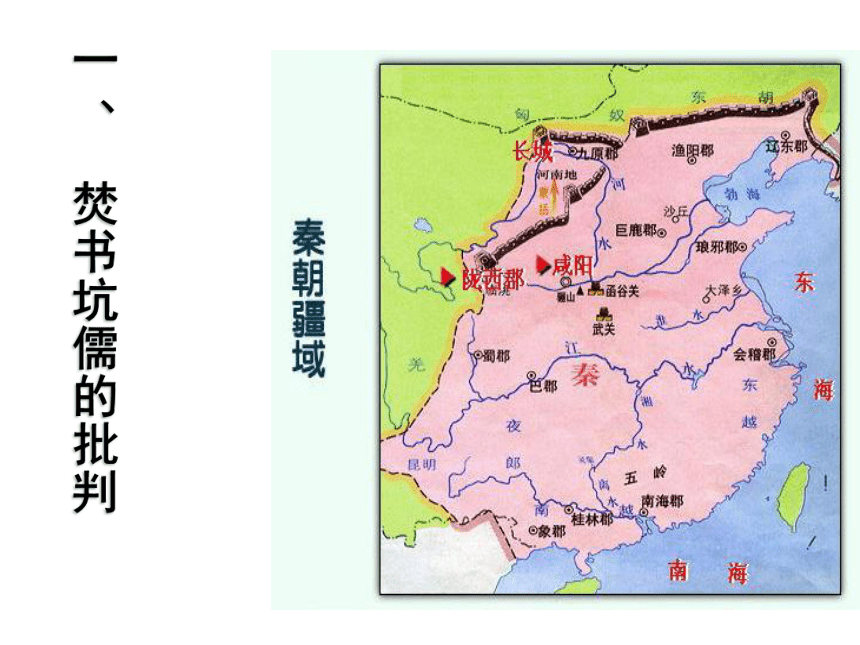

导入汉代儒学一、“焚书坑儒”批判

二、罢黜百家(标志)

三、太学的出现(途径之一)

四、科举制的文化影响(途径之二)一、 焚书坑儒的批判课堂探究一

和战国时期相比,秦的文化氛围发生了怎样的变化?为什么会有这样的变化?(1)变化:战国时期:百家争鸣,思想解放;秦朝时期死气沉沉。秦始皇像课堂探究一

和战国时期相比,秦的文化氛围发生了怎样的变化?为什么会有这样的变化?(1)变化:战国时期:百家争鸣,思想解放;秦朝时期死气沉沉。

(2)原因

战国时期尚未形成统一的中央集权制度,各国纷争的局面造成了宽松的学术氛围。

秦专制主义中央集权政治创立,出于政治统一的需要,思想也走向专制。秦始皇像课堂探究2 为什么儒学在秦时受到严厉打击?儒学以古非今,抨击时政,不利于秦的统治课堂探究3 为什么秦王朝不焚禁医药、卜筮、种树之书?秦王朝焚书的目的是为了遏制知识分子的思想,而医学、卜筮、种树之书是实用之学,对社会国家直接有益。课堂探究4 如何评价秦王朝的“焚书坑儒”的举措?

(重点)(1)积极作用:

“焚书坑儒”有当时特定的历史背景;有利于巩固刚刚建立的政权。

(2)消极影响(占主导地位):

“焚书坑儒”是对先秦思想文化成就的粗暴否定,是中国文化史上的一场浩劫。 实质:是一种文化专制政策二、罢黜百家汉武帝即位时面临的社会问题匈奴威胁,边患不止

诸侯坐大,威胁中央

土地兼并,豪强势大

……

要解决这一系列问题,都迫切需要变汉初的“无为”为“有为”,那么,汉武帝该选择怎样的治国思想呢?以思想统一巩固政治统一尊儒倡儒起用儒者参政;

罢黜百家,独尊儒术。①兴办太学——儒学官方化和制度化

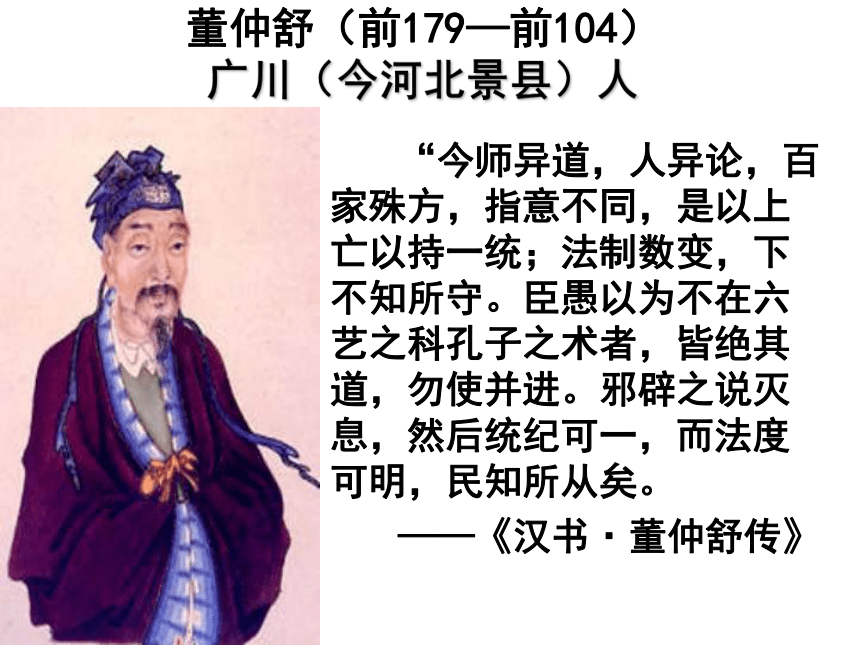

②兴办郡县学——儒学在民间开始处于独尊地位董仲舒(前179—前104) 广川(今河北景县)人“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》 材料一“天子受命于天,天下受命于天子” ,“受命之君,天意之所予也。”

材料二 与天同者大治,与天异者大乱,故为人主之道,莫明于在身之与天同者而用之 。

材料三 “ 今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。 臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——《汉书?董仲舒传》董仲舒像理解历史——董仲舒《春秋繁露》合作探究:上述材料中包含了董仲舒的哪些观点? 汉武帝为什么会接受他的主张?思想主张1、“儒学独尊”2、“君权神授” “天人合一” “天人感应”3、发挥儒家仁政思想4、“三纲五常”作用思想统一、国家安宁,加强中央集权加强君权,服从统治;减轻负担,缓和矛盾,改善生活提出为人处事标准,维护统治秩序君权

中央集权

统一特点:以儒家思想为主,外儒内法,兼有道家、阴阳家等思想。(继承和改造了先秦儒学) 董仲舒的儒学思想从理论上解决了汉武帝国家“大一统”的需要,有利于巩固统治. (以思想的大一统巩固政治的大一统)有人认为:就其实质而言,“罢黜百家,独尊儒术”与秦朝的“焚书坑儒”是相同的.

请回答:你认为上述观点是否有道理?结合秦汉史实指出依据。问题探究有道理.

都是加强思想控制.材料一:有人认为,儒学的本质是消极的、保守的,中国社会要进步,必须彻底“打倒孔家店”。然而儒家思想在今天东亚、东南亚一些国家仍被广泛推崇,新加坡甚至用儒家思想来治国。“取其精华,去其糟粕”。感悟历史:大一统意识民本意识和谐意识维护中华民族统一建立和谐的人际关系,谋求社会的可持续发展。道德意识增强历史的使命感和责任感价值态度:材料二、“天行健,君子当自强不息”“民为贵,社稷次之,君为轻”。“天人协调、和与中”结合本课你认为儒学的现代价值在哪?我们该怎样对待儒学? 1、秦朝实行“焚书坑儒”,西汉实行“罢黜百家,独尊儒术”,二者的根本着眼点是?

? 加强君主专制统治2、从战国“百家争鸣”到西汉“独尊儒术”的转变体现了什么? ①中央集权的强化 ②思想控制的加强 ③大一统局面的形成三、太学的出现汉代讲学图材料二:据《后汉书》,汉明帝曾亲自去太学,就儒学经典的内容和诸博士相互讨论,前来围观听讲的人不可胜数。上述材料反映了什么问题?儒学地位的提高,统治者对儒学教育的重视。材料一:汉武帝时期太学规模十分有限只有几位经学博士和50名博士弟子,到东汉中期太学生已有30000多人。请思考太学建立的影响?太学的影响:(2)对社会风气:太学的兴立,带动了民间积极向学的风气,对于文化的传播起了积极作用;(3)对统治基础:使大官僚和大地主子嗣垄断官位的情形得到改变,少数出身于社会中下层的人,也得到入仕的机会。(1)对教育:太学的建立,是儒家教育官方化和制度化的标志;(4)对政坛:东汉太学生的议政活动,迫使黑暗政治势力有所收敛。 [问题探究] 汉武帝通过哪些措施确立了儒学的正统地位?①重用儒生

②罢黜百家

③表彰六经

④创建太学

⑤建立郡国学校。1、古代选官制度的变化:中国古代的三种选官制——世官制、察举制和科举制2、科举制度:(1)特点:以考试成绩为标准选定官员;考试内容是儒学经典。(2)影响:四、科举制的文化影响(1)一方面:

①儒学全面影响了社会政治和文化生活;

②有益于中国专制主义政治体制的稳固;

③促成比较广泛、持久的读书风尚。

④一定意义上体现了公平公正的原则;

⑤使整个知识阶层成为官僚队伍的后备力量。

(2)另一方面:

①儒学因此而荣,同时也成为执政者奴化臣民的工具。

②导致中国古代专心从事科学技术研究的人才力量相对薄弱。兴起 ,成正统成体系,遭冷遇 春秋战国 秦朝 孔子的创立,孟子荀子的发展 焚书坑儒 沉重打击汉代 “罢黜百家,表彰六经”创建太学郡国学 科举制 正统地位强化……隋唐 知识小结 1、秦朝实行“焚书坑儒”,西汉实行“罢黜百家,独尊儒术”,二者的根本着眼点是

?A.压制知识分子

B.区别对待古代文化

C.完善法律机制

D.加强君主专制统治 答案:D学以致用课堂训练2。秦始皇“焚书坑儒”摧残了先秦文化,钳制了思想。他的这一作为主要是针对 ( )

A.儒学的独尊地位 B.主张分封的思想

C.妄议朝政的儒生 D.企图判乱的六国旧贵族

3、汉武帝的哪些措施,对于促使儒家思想居于正统地位起了直接的作用( )

①举贤良对策 ②重用文学儒者 ③举办太学,讲授儒家经典 ④设立地方郡国学校,广泛传播儒学

A①②③ B①③④ C②③④ D①②③④

BC4.教材中引用唐章碣诗:“竹帛烟销帝业虚,关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱,刘项原来不读书。”该诗提到了哪些历史事件

A.统一六国,焚书坑儒

B.政治改革,平定山东

C.焚书坑儒、农民起义

D.农民起义、刘项文盲C 5.下列书籍,在秦朝时不同于其他三项的是( )

A、医药之书 B、卜筮之书

C、种树之书 D、墨家

6.汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家、独尊儒术”的建议,主要是为了( )

A、强调君权神授B、宣扬“天人合一”

C、实现“大一统”D、缓和社会矛盾DC 7.从战国“百家争鸣”到西汉“独尊儒术”的转变体现了( )

①中央集权的强化②思想控制的加强③大一统局面的形成④儒家以外各学派的消亡

A、②④ B、①②④ C、①③ D、①②③

8.儒家思想由一个学派发展为封建社会占统治地位的思想,根本原因是因为它( )

A、主张“君轻民贵”和仁政

B、得到人民的拥护

C、吸收了其它各家思想

D、适应君主专制的时代需要D D 9.秦始皇“焚书坑儒”的目的是( )

①崇法反儒 ②防止旧势力复辟

③毁灭文化 ④加强思想控制

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④10.汉武帝问贤良文学,董仲舒对曰:”臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”董的对策( )

A.指出了汉武帝的弱点

B.违背了汉武帝的初衷

C.触犯了汉武帝的忌讳

D.迎合了汉武帝的意愿11、儒学到了汉被赋予了新的含义

A、人定胜天 B、无为而治

C、君权神授 D、仁政思想

12、汉武帝的“独尊儒术”主要利用了儒学

A、 “己所不欲勿施于人”

B、民贵君轻

C、性善论

D、大一统?13.下列关于西汉太学创立的评述正确的有( )

①是中国历史上第一次出现的国家培养政治管理人才的官办学校

②教师称五经博士,学员称博士弟子,博士弟子由地方官举荐

③太学建立是儒学教育官方化和制度化的标志

④有利于文化的积极传播,弘扬光大了儒家学说

A. ①②③ B. ①③④

C. ①②④ D. ①②③④14.关于科举制度在隋唐时期的作用,下列提法中不正确的是( )

A.打破了门第的限制

B.削弱了皇权

C.有利于选拔人才

D.促进了文化教育事业的发展15.顾炎武说:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者凡四百六十余人也。”试评述顾炎武的观点。答:(1)顾炎武这句话是对八股取士的尖锐批评,他的观点是正确的(2)指出科举制度到了明清时期弊端的体现(3)总结:八股取士同秦始皇焚书一样,起到了禁锢思想的作用;而他所带来的脱离实际的学风,对学术文化的发展的影响比坑儒更加严峻。 丞相臣斯昧死言:“今皇帝并有天下,别黑白而定一尊。私学而相与非法教,人闻令下,则各以其学议之,入则心非,出则巷议,夸主以为名,异取以为高,率群下以造谤。如此弗禁,则主势降乎上,党与成乎下。禁之便。臣请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏诗、书、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语诗书者弃市。以古非今者族。” ——《史记·秦始皇本纪》重点突破题:材料一(1)据材料一,归纳李斯的言论要点。(不得摘抄材料原文)①私学兴盛不利于加强中央集权

②建议“焚书”,控制思想,实行文化专制主义 臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务。立太学以教于国,设庠序以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼。故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也 。

——《汉书·董仲舒传》材料二(2)据材料二,归纳董仲舒的言论要点。(不得摘抄材料原文) 罢黜百家,独尊儒术;兴办儒学教育,注重思想教化,以礼治民(3)概括指出这两种言论的共同之处和不同之处.共同之处不同之处适应加强君主专制中央集权的需要,加强思想控制①前者强调以法家思想排斥其它各家,后者以儒家思想来取代百家争鸣

②前者强调以残暴手段来实现文化专制,后者强调教化和灌输

③前者主张依法治国,后者主张以德治国再见

在儒学的产生、发

展中起到什么重要

作用?

导入汉代儒学一、“焚书坑儒”批判

二、罢黜百家(标志)

三、太学的出现(途径之一)

四、科举制的文化影响(途径之二)一、 焚书坑儒的批判课堂探究一

和战国时期相比,秦的文化氛围发生了怎样的变化?为什么会有这样的变化?(1)变化:战国时期:百家争鸣,思想解放;秦朝时期死气沉沉。秦始皇像课堂探究一

和战国时期相比,秦的文化氛围发生了怎样的变化?为什么会有这样的变化?(1)变化:战国时期:百家争鸣,思想解放;秦朝时期死气沉沉。

(2)原因

战国时期尚未形成统一的中央集权制度,各国纷争的局面造成了宽松的学术氛围。

秦专制主义中央集权政治创立,出于政治统一的需要,思想也走向专制。秦始皇像课堂探究2 为什么儒学在秦时受到严厉打击?儒学以古非今,抨击时政,不利于秦的统治课堂探究3 为什么秦王朝不焚禁医药、卜筮、种树之书?秦王朝焚书的目的是为了遏制知识分子的思想,而医学、卜筮、种树之书是实用之学,对社会国家直接有益。课堂探究4 如何评价秦王朝的“焚书坑儒”的举措?

(重点)(1)积极作用:

“焚书坑儒”有当时特定的历史背景;有利于巩固刚刚建立的政权。

(2)消极影响(占主导地位):

“焚书坑儒”是对先秦思想文化成就的粗暴否定,是中国文化史上的一场浩劫。 实质:是一种文化专制政策二、罢黜百家汉武帝即位时面临的社会问题匈奴威胁,边患不止

诸侯坐大,威胁中央

土地兼并,豪强势大

……

要解决这一系列问题,都迫切需要变汉初的“无为”为“有为”,那么,汉武帝该选择怎样的治国思想呢?以思想统一巩固政治统一尊儒倡儒起用儒者参政;

罢黜百家,独尊儒术。①兴办太学——儒学官方化和制度化

②兴办郡县学——儒学在民间开始处于独尊地位董仲舒(前179—前104) 广川(今河北景县)人“今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。臣愚以为不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一,而法度可明,民知所从矣。

——《汉书·董仲舒传》 材料一“天子受命于天,天下受命于天子” ,“受命之君,天意之所予也。”

材料二 与天同者大治,与天异者大乱,故为人主之道,莫明于在身之与天同者而用之 。

材料三 “ 今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统;法制数变,下不知所守。 臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——《汉书?董仲舒传》董仲舒像理解历史——董仲舒《春秋繁露》合作探究:上述材料中包含了董仲舒的哪些观点? 汉武帝为什么会接受他的主张?思想主张1、“儒学独尊”2、“君权神授” “天人合一” “天人感应”3、发挥儒家仁政思想4、“三纲五常”作用思想统一、国家安宁,加强中央集权加强君权,服从统治;减轻负担,缓和矛盾,改善生活提出为人处事标准,维护统治秩序君权

中央集权

统一特点:以儒家思想为主,外儒内法,兼有道家、阴阳家等思想。(继承和改造了先秦儒学) 董仲舒的儒学思想从理论上解决了汉武帝国家“大一统”的需要,有利于巩固统治. (以思想的大一统巩固政治的大一统)有人认为:就其实质而言,“罢黜百家,独尊儒术”与秦朝的“焚书坑儒”是相同的.

请回答:你认为上述观点是否有道理?结合秦汉史实指出依据。问题探究有道理.

都是加强思想控制.材料一:有人认为,儒学的本质是消极的、保守的,中国社会要进步,必须彻底“打倒孔家店”。然而儒家思想在今天东亚、东南亚一些国家仍被广泛推崇,新加坡甚至用儒家思想来治国。“取其精华,去其糟粕”。感悟历史:大一统意识民本意识和谐意识维护中华民族统一建立和谐的人际关系,谋求社会的可持续发展。道德意识增强历史的使命感和责任感价值态度:材料二、“天行健,君子当自强不息”“民为贵,社稷次之,君为轻”。“天人协调、和与中”结合本课你认为儒学的现代价值在哪?我们该怎样对待儒学? 1、秦朝实行“焚书坑儒”,西汉实行“罢黜百家,独尊儒术”,二者的根本着眼点是?

? 加强君主专制统治2、从战国“百家争鸣”到西汉“独尊儒术”的转变体现了什么? ①中央集权的强化 ②思想控制的加强 ③大一统局面的形成三、太学的出现汉代讲学图材料二:据《后汉书》,汉明帝曾亲自去太学,就儒学经典的内容和诸博士相互讨论,前来围观听讲的人不可胜数。上述材料反映了什么问题?儒学地位的提高,统治者对儒学教育的重视。材料一:汉武帝时期太学规模十分有限只有几位经学博士和50名博士弟子,到东汉中期太学生已有30000多人。请思考太学建立的影响?太学的影响:(2)对社会风气:太学的兴立,带动了民间积极向学的风气,对于文化的传播起了积极作用;(3)对统治基础:使大官僚和大地主子嗣垄断官位的情形得到改变,少数出身于社会中下层的人,也得到入仕的机会。(1)对教育:太学的建立,是儒家教育官方化和制度化的标志;(4)对政坛:东汉太学生的议政活动,迫使黑暗政治势力有所收敛。 [问题探究] 汉武帝通过哪些措施确立了儒学的正统地位?①重用儒生

②罢黜百家

③表彰六经

④创建太学

⑤建立郡国学校。1、古代选官制度的变化:中国古代的三种选官制——世官制、察举制和科举制2、科举制度:(1)特点:以考试成绩为标准选定官员;考试内容是儒学经典。(2)影响:四、科举制的文化影响(1)一方面:

①儒学全面影响了社会政治和文化生活;

②有益于中国专制主义政治体制的稳固;

③促成比较广泛、持久的读书风尚。

④一定意义上体现了公平公正的原则;

⑤使整个知识阶层成为官僚队伍的后备力量。

(2)另一方面:

①儒学因此而荣,同时也成为执政者奴化臣民的工具。

②导致中国古代专心从事科学技术研究的人才力量相对薄弱。兴起 ,成正统成体系,遭冷遇 春秋战国 秦朝 孔子的创立,孟子荀子的发展 焚书坑儒 沉重打击汉代 “罢黜百家,表彰六经”创建太学郡国学 科举制 正统地位强化……隋唐 知识小结 1、秦朝实行“焚书坑儒”,西汉实行“罢黜百家,独尊儒术”,二者的根本着眼点是

?A.压制知识分子

B.区别对待古代文化

C.完善法律机制

D.加强君主专制统治 答案:D学以致用课堂训练2。秦始皇“焚书坑儒”摧残了先秦文化,钳制了思想。他的这一作为主要是针对 ( )

A.儒学的独尊地位 B.主张分封的思想

C.妄议朝政的儒生 D.企图判乱的六国旧贵族

3、汉武帝的哪些措施,对于促使儒家思想居于正统地位起了直接的作用( )

①举贤良对策 ②重用文学儒者 ③举办太学,讲授儒家经典 ④设立地方郡国学校,广泛传播儒学

A①②③ B①③④ C②③④ D①②③④

BC4.教材中引用唐章碣诗:“竹帛烟销帝业虚,关河空锁祖龙居。坑灰未冷山东乱,刘项原来不读书。”该诗提到了哪些历史事件

A.统一六国,焚书坑儒

B.政治改革,平定山东

C.焚书坑儒、农民起义

D.农民起义、刘项文盲C 5.下列书籍,在秦朝时不同于其他三项的是( )

A、医药之书 B、卜筮之书

C、种树之书 D、墨家

6.汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家、独尊儒术”的建议,主要是为了( )

A、强调君权神授B、宣扬“天人合一”

C、实现“大一统”D、缓和社会矛盾DC 7.从战国“百家争鸣”到西汉“独尊儒术”的转变体现了( )

①中央集权的强化②思想控制的加强③大一统局面的形成④儒家以外各学派的消亡

A、②④ B、①②④ C、①③ D、①②③

8.儒家思想由一个学派发展为封建社会占统治地位的思想,根本原因是因为它( )

A、主张“君轻民贵”和仁政

B、得到人民的拥护

C、吸收了其它各家思想

D、适应君主专制的时代需要D D 9.秦始皇“焚书坑儒”的目的是( )

①崇法反儒 ②防止旧势力复辟

③毁灭文化 ④加强思想控制

A.①②③ B.①②④

C.②③④ D.①③④10.汉武帝问贤良文学,董仲舒对曰:”臣愚以为诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”董的对策( )

A.指出了汉武帝的弱点

B.违背了汉武帝的初衷

C.触犯了汉武帝的忌讳

D.迎合了汉武帝的意愿11、儒学到了汉被赋予了新的含义

A、人定胜天 B、无为而治

C、君权神授 D、仁政思想

12、汉武帝的“独尊儒术”主要利用了儒学

A、 “己所不欲勿施于人”

B、民贵君轻

C、性善论

D、大一统?13.下列关于西汉太学创立的评述正确的有( )

①是中国历史上第一次出现的国家培养政治管理人才的官办学校

②教师称五经博士,学员称博士弟子,博士弟子由地方官举荐

③太学建立是儒学教育官方化和制度化的标志

④有利于文化的积极传播,弘扬光大了儒家学说

A. ①②③ B. ①③④

C. ①②④ D. ①②③④14.关于科举制度在隋唐时期的作用,下列提法中不正确的是( )

A.打破了门第的限制

B.削弱了皇权

C.有利于选拔人才

D.促进了文化教育事业的发展15.顾炎武说:“八股之害,等于焚书,而败坏人才,有甚于咸阳之郊所坑者凡四百六十余人也。”试评述顾炎武的观点。答:(1)顾炎武这句话是对八股取士的尖锐批评,他的观点是正确的(2)指出科举制度到了明清时期弊端的体现(3)总结:八股取士同秦始皇焚书一样,起到了禁锢思想的作用;而他所带来的脱离实际的学风,对学术文化的发展的影响比坑儒更加严峻。 丞相臣斯昧死言:“今皇帝并有天下,别黑白而定一尊。私学而相与非法教,人闻令下,则各以其学议之,入则心非,出则巷议,夸主以为名,异取以为高,率群下以造谤。如此弗禁,则主势降乎上,党与成乎下。禁之便。臣请史官非秦记皆烧之。非博士官所职,天下敢有藏诗、书、百家语者,悉诣守、尉杂烧之。有敢偶语诗书者弃市。以古非今者族。” ——《史记·秦始皇本纪》重点突破题:材料一(1)据材料一,归纳李斯的言论要点。(不得摘抄材料原文)①私学兴盛不利于加强中央集权

②建议“焚书”,控制思想,实行文化专制主义 臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务。立太学以教于国,设庠序以化于邑,渐民以仁,摩民以谊,节民以礼。故其刑罚甚轻而禁不犯者,教化行而习俗美也 。

——《汉书·董仲舒传》材料二(2)据材料二,归纳董仲舒的言论要点。(不得摘抄材料原文) 罢黜百家,独尊儒术;兴办儒学教育,注重思想教化,以礼治民(3)概括指出这两种言论的共同之处和不同之处.共同之处不同之处适应加强君主专制中央集权的需要,加强思想控制①前者强调以法家思想排斥其它各家,后者以儒家思想来取代百家争鸣

②前者强调以残暴手段来实现文化专制,后者强调教化和灌输

③前者主张依法治国,后者主张以德治国再见

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史