第26课 诗词五首《赤壁》课件(共19张ppt)2023-2024学年统编版语文八年级上册

文档属性

| 名称 | 第26课 诗词五首《赤壁》课件(共19张ppt)2023-2024学年统编版语文八年级上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

赤 壁

杜牧(803—853) 唐代文学家。字牧之,京兆万年(今陕西西安)人。其诗在晚唐成就颇高,后人称杜甫为“老杜”,称杜牧为“小杜”。又与李商隐并称“小李杜”。亦能文,《阿房宫赋》颇有名。有《樊川文集》。

作者简介

2.写作背景

赤壁是东汉末年周瑜大败曹操的地方。赤壁之战发生于东汉献帝建安十三年,是对三国鼎立的历史形成起着决定性作用的一次重大战役。其结果是孙、刘联军击败曹军,而34岁的东吴军统帅周瑜,乃是这次战争中的头号风云人物。诗人经过赤壁时,有感于历史,借题发挥,写下了这首怀古咏史之作。

咏史诗:

古代诗歌一个重要类型。不仅是对历史的歌咏,更包含了作者的认识和感情。名为咏史,实为咏怀。

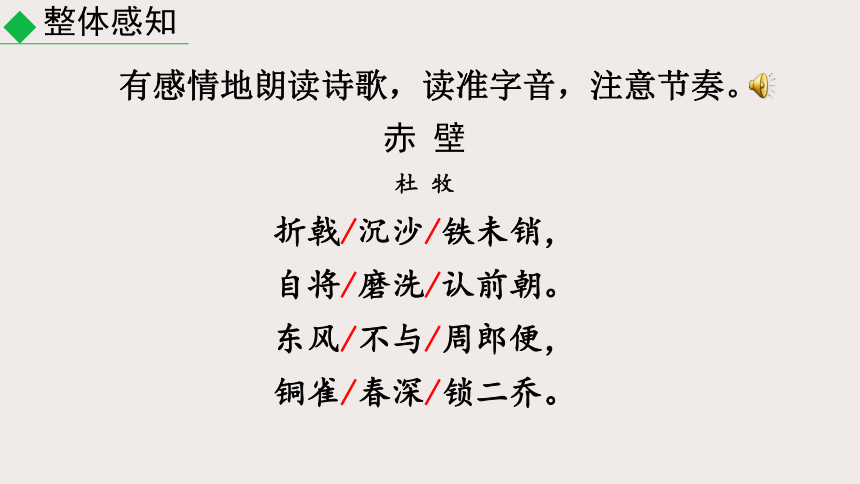

赤 壁

杜 牧

折戟/沉沙/铁未销,

自将/磨洗/认前朝。

东风/不与/周郎便,

铜雀/春深/锁二乔。

整体感知

有感情地朗读诗歌,读准字音,注意节奏。

折戟(j )沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

一支古老的断戟沉落在江底泥沙中,流逝的岁月也未使它销蚀;自己拿起磨出铮铮亮光的断戟,认出它是东吴破曹的遗物。

翻译

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

假如东风不给周瑜援助,江南已是一片废墟;美丽的大、小乔,只有永远被锁在铜雀台里。

这两句诗是说,如果不是东风给了周瑜以方便,取得胜利的就可能是曹操,历史将要重写。

诗歌赏析

《赤壁》开头为什么从一把很不起眼的折戟写起,这样写有何作用?

这一片折戟与古代战争有联系,很自然地引起后文对历史的咏叹。沙里沉埋着断戟,点出了此地曾有过历史风云。战戟折断沉沙却未被销蚀,暗含着岁月流逝而物是人非之感。

诗人对历史的评价因何而发?

折戟沉沙铁未销

正是由于发现了这一件沉埋江底六百多年、锈迹斑斑的“折戟”,使得诗人思绪万千,因此他要磨洗干净出来辨认一番,发现原来是赤壁之战遗留下来的兵器。这样前朝的遗物又进一步引发作者浮想联翩的思绪,为后文抒怀做了很好的铺垫。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。”表达了诗人怎样的情感?

这二句曲折地反映出他的抑郁不平和豪爽胸襟。诗人慨叹历史上英雄成名的机遇,是因为他自己生不逢时,有政治军事才能而不得一展。它似乎还有一层意思:只要有机遇,相信自己总会有所作为,显示出一种逼人的英气。蕴含机遇造人的哲理,且隐含着诗人对自己生不逢时,怀才不遇的慨叹之情 。

这是一首咏史诗。杜牧好谈兵论战,虽有用世之心,却无用武之地。在这首诗歌中,诗人见解独到,不以成败论英雄,把历史上赤壁之战的胜利归于东风,把周瑜的成功归为偶然机遇,有悖于史家的评论,其用意恐怕在于借史事,吐露心中的抑郁不平。

前后两句在表达上有什么不同?有什么内在联系?

前两句是叙事。借一件事物来兴起对前朝人物和事迹的慨叹。后两句是议论。假使这次东风不给周郞方便,那么双方就要易位,历史形势将完全改观。由叙事引发议论。

历史上一般怎样评价赤壁之战?诗人是怎样评价赤壁之战的?

周瑜火烧赤壁,是历史上以少胜多的著名战役,多赞美之词。不以成败论英雄,认为赤壁之战的胜利,不过是借助东风而已,有很大的偶然性,否则,就是相反的结果。诗人见解独到,有悖于史家的评论。)其用意恐怕在于借史事,吐露心中的抑郁不平。

全诗抒发了作者怎样的思想感情?

诗人慨叹历史上英雄成名的机遇,是因为他自己生不逢时,怀才不遇。

借周瑜曹操的故事来反映了诗人的抑郁不平和豪爽胸襟:只要有机遇,相信自己也会大有作为。

板书设计

兴感之由

未销蚀的铁戟

是前朝之物

感慨咏叹

若非东风之便

历史将会改写

表现英雄无用武之地的抑郁不平之气

告诫统治者不要有侥幸心理

反面落笔,论述深远

反说其事,不直接叙述政治变迁,而是通过写东吴两位美女的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响。二乔的命运在这里形象地代表了东吴的命运,以小见大,深刻警策。

艺术特色

这首咏史抒怀诗,借对赤壁之战的评述来抒发诗人的自负感慨,吐露壮志未酬、报国无门的抑郁不平,也告诫统治者不要寄希望于偶然的侥幸。

主题思想

积累杜牧的名句

1.一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。 (《过华清宫绝句》)

2.商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。 (《泊秦淮》)

3.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。(《山行》)

4.借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。(《清明》)

5.千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风.(《江南春绝句》)

6.此生此夜不长好,明月明年何处看。(《中秋月》)

历史观点

不以成败论英雄,对曹操的评价有异于史家

历史上英雄的成败都有某种机遇。

赤 壁

杜牧(803—853) 唐代文学家。字牧之,京兆万年(今陕西西安)人。其诗在晚唐成就颇高,后人称杜甫为“老杜”,称杜牧为“小杜”。又与李商隐并称“小李杜”。亦能文,《阿房宫赋》颇有名。有《樊川文集》。

作者简介

2.写作背景

赤壁是东汉末年周瑜大败曹操的地方。赤壁之战发生于东汉献帝建安十三年,是对三国鼎立的历史形成起着决定性作用的一次重大战役。其结果是孙、刘联军击败曹军,而34岁的东吴军统帅周瑜,乃是这次战争中的头号风云人物。诗人经过赤壁时,有感于历史,借题发挥,写下了这首怀古咏史之作。

咏史诗:

古代诗歌一个重要类型。不仅是对历史的歌咏,更包含了作者的认识和感情。名为咏史,实为咏怀。

赤 壁

杜 牧

折戟/沉沙/铁未销,

自将/磨洗/认前朝。

东风/不与/周郎便,

铜雀/春深/锁二乔。

整体感知

有感情地朗读诗歌,读准字音,注意节奏。

折戟(j )沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

一支古老的断戟沉落在江底泥沙中,流逝的岁月也未使它销蚀;自己拿起磨出铮铮亮光的断戟,认出它是东吴破曹的遗物。

翻译

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

假如东风不给周瑜援助,江南已是一片废墟;美丽的大、小乔,只有永远被锁在铜雀台里。

这两句诗是说,如果不是东风给了周瑜以方便,取得胜利的就可能是曹操,历史将要重写。

诗歌赏析

《赤壁》开头为什么从一把很不起眼的折戟写起,这样写有何作用?

这一片折戟与古代战争有联系,很自然地引起后文对历史的咏叹。沙里沉埋着断戟,点出了此地曾有过历史风云。战戟折断沉沙却未被销蚀,暗含着岁月流逝而物是人非之感。

诗人对历史的评价因何而发?

折戟沉沙铁未销

正是由于发现了这一件沉埋江底六百多年、锈迹斑斑的“折戟”,使得诗人思绪万千,因此他要磨洗干净出来辨认一番,发现原来是赤壁之战遗留下来的兵器。这样前朝的遗物又进一步引发作者浮想联翩的思绪,为后文抒怀做了很好的铺垫。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。”表达了诗人怎样的情感?

这二句曲折地反映出他的抑郁不平和豪爽胸襟。诗人慨叹历史上英雄成名的机遇,是因为他自己生不逢时,有政治军事才能而不得一展。它似乎还有一层意思:只要有机遇,相信自己总会有所作为,显示出一种逼人的英气。蕴含机遇造人的哲理,且隐含着诗人对自己生不逢时,怀才不遇的慨叹之情 。

这是一首咏史诗。杜牧好谈兵论战,虽有用世之心,却无用武之地。在这首诗歌中,诗人见解独到,不以成败论英雄,把历史上赤壁之战的胜利归于东风,把周瑜的成功归为偶然机遇,有悖于史家的评论,其用意恐怕在于借史事,吐露心中的抑郁不平。

前后两句在表达上有什么不同?有什么内在联系?

前两句是叙事。借一件事物来兴起对前朝人物和事迹的慨叹。后两句是议论。假使这次东风不给周郞方便,那么双方就要易位,历史形势将完全改观。由叙事引发议论。

历史上一般怎样评价赤壁之战?诗人是怎样评价赤壁之战的?

周瑜火烧赤壁,是历史上以少胜多的著名战役,多赞美之词。不以成败论英雄,认为赤壁之战的胜利,不过是借助东风而已,有很大的偶然性,否则,就是相反的结果。诗人见解独到,有悖于史家的评论。)其用意恐怕在于借史事,吐露心中的抑郁不平。

全诗抒发了作者怎样的思想感情?

诗人慨叹历史上英雄成名的机遇,是因为他自己生不逢时,怀才不遇。

借周瑜曹操的故事来反映了诗人的抑郁不平和豪爽胸襟:只要有机遇,相信自己也会大有作为。

板书设计

兴感之由

未销蚀的铁戟

是前朝之物

感慨咏叹

若非东风之便

历史将会改写

表现英雄无用武之地的抑郁不平之气

告诫统治者不要有侥幸心理

反面落笔,论述深远

反说其事,不直接叙述政治变迁,而是通过写东吴两位美女的命运来反映赤壁之战对东吴政治军事形势的重大影响。二乔的命运在这里形象地代表了东吴的命运,以小见大,深刻警策。

艺术特色

这首咏史抒怀诗,借对赤壁之战的评述来抒发诗人的自负感慨,吐露壮志未酬、报国无门的抑郁不平,也告诫统治者不要寄希望于偶然的侥幸。

主题思想

积累杜牧的名句

1.一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。 (《过华清宫绝句》)

2.商女不知亡国恨,隔江犹唱《后庭花》。 (《泊秦淮》)

3.停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。(《山行》)

4.借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。(《清明》)

5.千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风.(《江南春绝句》)

6.此生此夜不长好,明月明年何处看。(《中秋月》)

历史观点

不以成败论英雄,对曹操的评价有异于史家

历史上英雄的成败都有某种机遇。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读