统编版语文八年级上册 23 《孟子》三章 课件(共71张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级上册 23 《孟子》三章 课件(共71张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-26 08:06:05 | ||

图片预览

文档简介

(共71张PPT)

第六单元

23 《孟子》三章

目

语文

02

课内文言文阅读

03

课内外比较阅读

录

01

单元教学导航

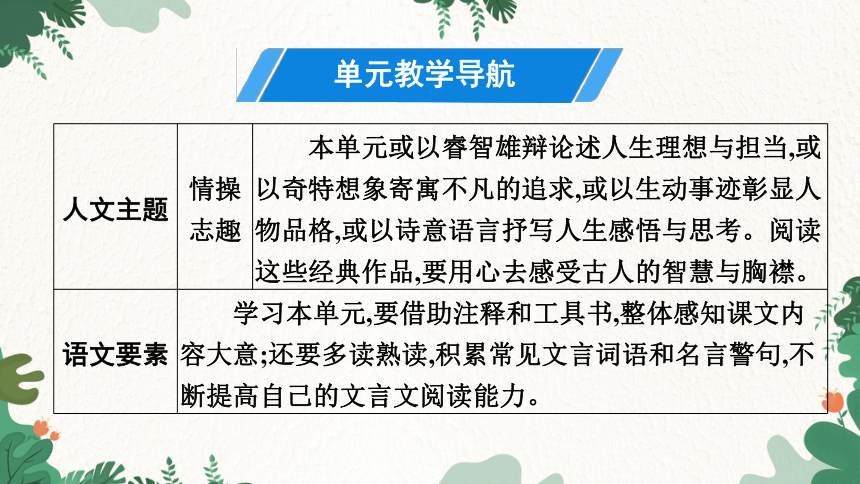

单元教学导航

人文主题 情操志趣 本单元或以睿智雄辩论述人生理想与担当,或以奇特想象寄寓不凡的追求,或以生动事迹彰显人物品格,或以诗意语言抒写人生感悟与思考。阅读这些经典作品,要用心去感受古人的智慧与胸襟。

语文要素 学习本单元,要借助注释和工具书,整体感知课文内容大意;还要多读熟读,积累常见文言词语和名言警句,不断提高自己的文言文阅读能力。

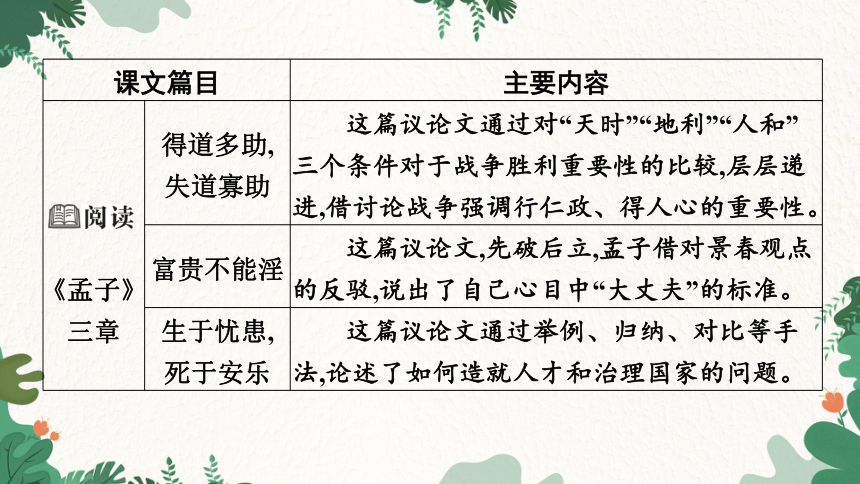

课文篇目 主要内容

《孟子》 三章 得道多助, 失道寡助 这篇议论文通过对“天时”“地利”“人和”三个条件对于战争胜利重要性的比较,层层递进,借讨论战争强调行仁政、得人心的重要性。

富贵不能淫 这篇议论文,先破后立,孟子借对景春观点的反驳,说出了自己心目中“大丈夫”的标准。

生于忧患, 死于安乐 这篇议论文通过举例、归纳、对比等手法,论述了如何造就人才和治理国家的问题。

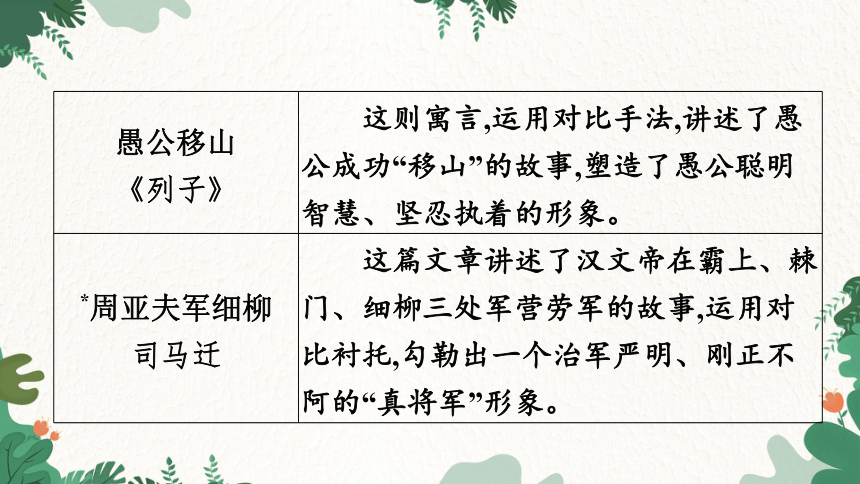

愚公移山 《列子》 这则寓言,运用对比手法,讲述了愚公成功“移山”的故事,塑造了愚公聪明智慧、坚忍执着的形象。

*周亚夫军细柳 司马迁 这篇文章讲述了汉文帝在霸上、棘门、细柳三处军营劳军的故事,运用对比衬托,勾勒出一个治军严明、刚正不阿的“真将军”形象。

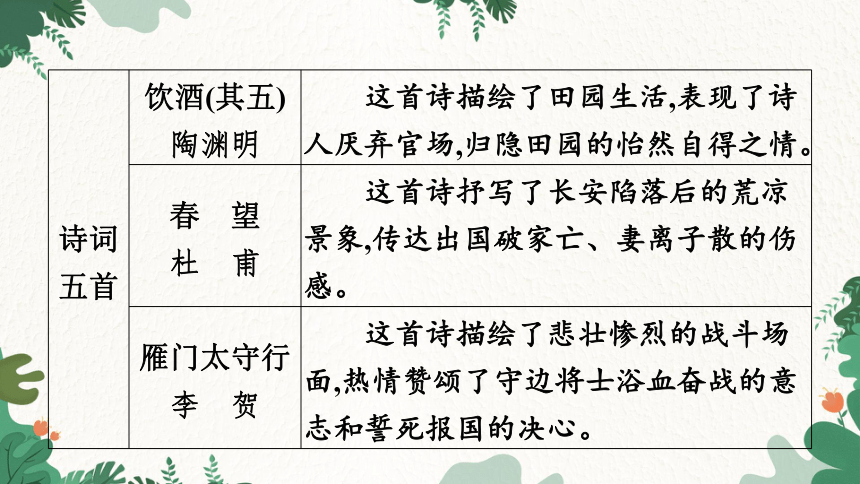

诗词五首 饮酒(其五) 陶渊明 这首诗描绘了田园生活,表现了诗人厌弃官场,归隐田园的怡然自得之情。

春 望 杜 甫 这首诗抒写了长安陷落后的荒凉景象,传达出国破家亡、妻离子散的伤感。

雁门太守行 李 贺 这首诗描绘了悲壮惨烈的战斗场面,热情赞颂了守边将士浴血奋战的意志和誓死报国的决心。

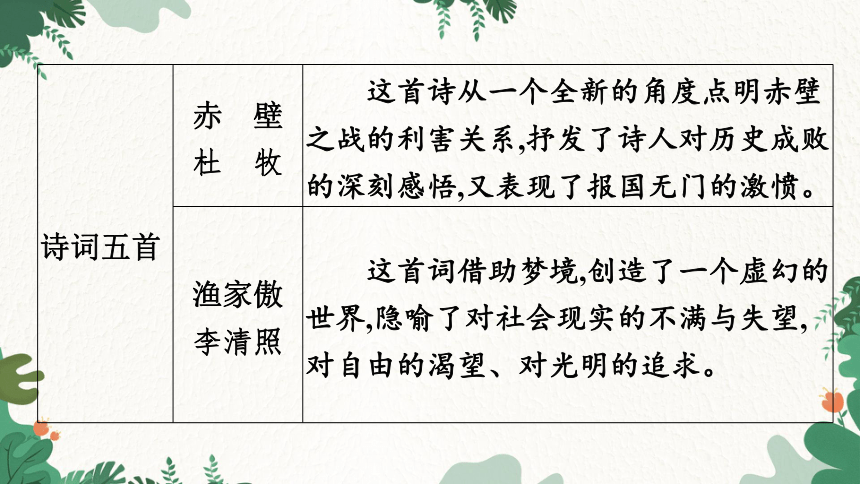

诗词五首 赤 壁 杜 牧 这首诗从一个全新的角度点明赤壁之战的利害关系,抒发了诗人对历史成败的深刻感悟,又表现了报国无门的激愤。

渔家傲 李清照 这首词借助梦境,创造了一个虚幻的世界,隐喻了对社会现实的不满与失望,对自由的渴望、对光明的追求。

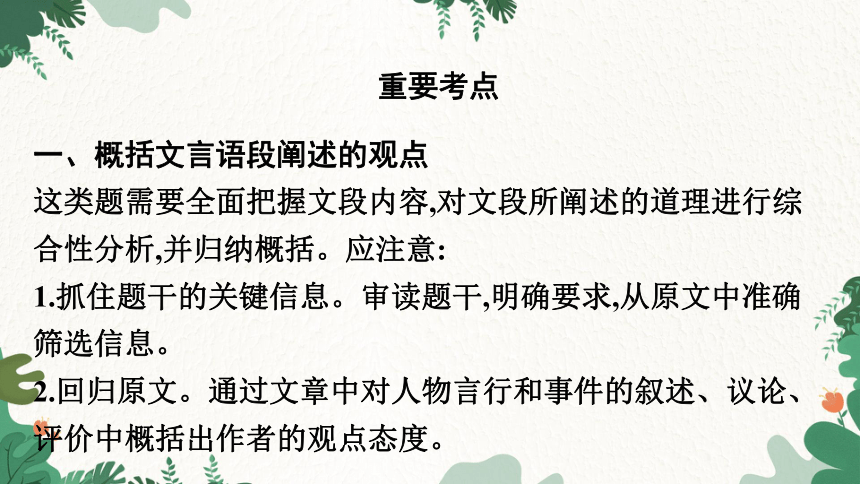

重要考点

一、概括文言语段阐述的观点

这类题需要全面把握文段内容,对文段所阐述的道理进行综合性分析,并归纳概括。应注意:

1.抓住题干的关键信息。审读题干,明确要求,从原文中准确筛选信息。

2.回归原文。通过文章中对人物言行和事件的叙述、议论、评价中概括出作者的观点态度。

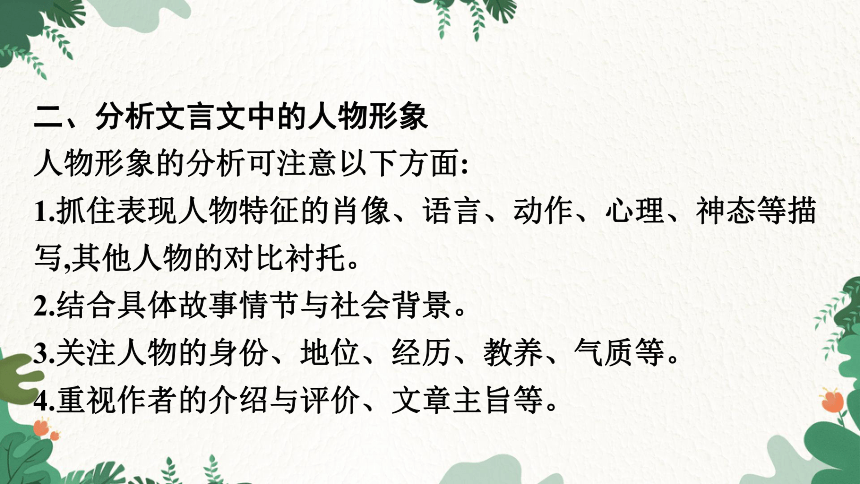

二、分析文言文中的人物形象

人物形象的分析可注意以下方面:

1.抓住表现人物特征的肖像、语言、动作、心理、神态等描写,其他人物的对比衬托。

2.结合具体故事情节与社会背景。

3.关注人物的身份、地位、经历、教养、气质等。

4.重视作者的介绍与评价、文章主旨等。

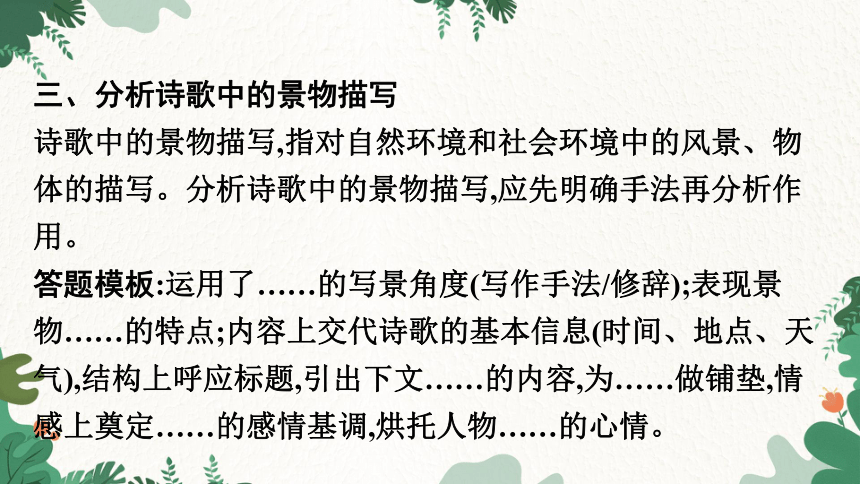

三、分析诗歌中的景物描写

诗歌中的景物描写,指对自然环境和社会环境中的风景、物体的描写。分析诗歌中的景物描写,应先明确手法再分析作用。

答题模板:运用了……的写景角度(写作手法/修辞);表现景物……的特点;内容上交代诗歌的基本信息(时间、地点、天气),结构上呼应标题,引出下文……的内容,为……做铺垫,情感上奠定……的感情基调,烘托人物……的心情。

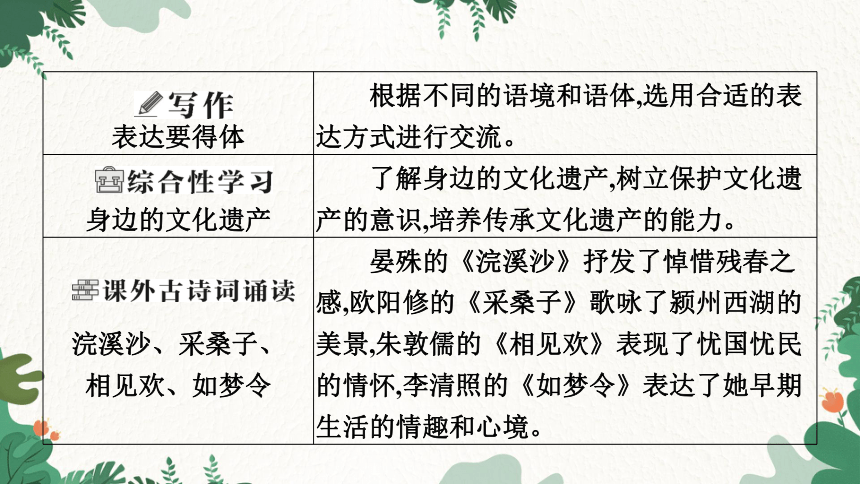

表达要得体 根据不同的语境和语体,选用合适的表达方式进行交流。

身边的文化遗产 了解身边的文化遗产,树立保护文化遗产的意识,培养传承文化遗产的能力。

浣溪沙、采桑子、 相见欢、如梦令 晏殊的《浣溪沙》抒发了悼惜残春之感,欧阳修的《采桑子》歌咏了颍州西湖的美景,朱敦儒的《相见欢》表现了忧国忧民的情怀,李清照的《如梦令》表达了她早期生活的情趣和心境。

课内文言文阅读

得道多助,失道寡助

一、基础积累

1.解释文中加点字词,并翻译全文

围

归顺,服从

背叛

同“叛”,

极点

少

震慑

巩固

这里是限制的意思

离开

放弃

泛指武器装备

护城河

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。(比如一座)方圆三里的内城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备并不是不精良,粮食供给也并不是不充足,但守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势比不上人心所向、内部团结啊。

所以说,使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。能行仁政的君主,支持、帮助他的人就多,不行仁政的君主,支持、帮助他的人就少。帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归顺的条件,去攻打那连亲属都背叛的君主,所以能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

同“叛”,背叛

3.一词多义

有利

锐利

结构助词,的

到

代词,他

放弃

委屈、不甘心

离开

往、到

城墙

城市

护城河

旁边高中间洼的地方

这样却

表转折的连词

这里用作动词,限制

地域

国防

国家

5.文言词汇选择题

(1)下列各句中对加点字解释有误的一项是( )

解析:归顺,服从。

C

(2)下列各组中加点的词的意思相同的一项是( )

解析:A.极点/到;B.离开;C.兵器/军队;D.内城/城墙。

B

二、理解鉴赏

(一)填空题

1.本文的中心论点是“____________,_____________”。本文论述得到的结论是“___________,___________”。(用原文语句回答)

2.本文认为“以天下之所顺,攻亲戚之所畔”的结果是

“____________,_________”。(用原文语句回答)

战必胜矣

故君子有不战

失道者寡助

得道者多助

地利不如人和

天时不如地利

(二)简答题

1.基础问答

(1)为了证明论点,作者主要运用了哪些论证方法

举例论证、对比论证、道理论证。

(2)“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。” 这三个句子的顺序能否改变 为什么

不能。从“域民”到“固国”到“威天下”是治国的顺序,必须做好前一阶段的事,才能实现后一个目标,它们之间是递进的关系。

(3)“人和”在文中的含义是什么 请你结合历史或现实,再举出一个相关的事例。

含义:人心所向、内部团结。相关事例如:①抗日战争时期,全国人民紧密团结,经过十四年的艰苦奋战,终于取得抗战胜利。②1998年我国军民团结,取得抗洪救灾的胜利。③2003年,我们万众一心,战胜“非典”。④2008年全国人民众志成城,抗击冰冻灾害。⑤2008年汶川大地震,13亿中国人手牵手,心连心,共克时艰。(能举类似一例即可)

2.教材母题

《孟子》文章以雄辩著称,大量使用排比句,气势非凡。反复朗读并背诵《得道多助,失道寡助》,从中举一个例子做具体分析。

“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”这四个双重否定句构成的排比句,意在说明防御者占有极为有利的条件,结果他们仍“委而去之”,这就有力地说明了“地利不如人和”。

(三)选择题

1.下列对文章内容的理解不正确的一项是( )

A.“天时不如地利,地利不如人和”是全文的中心论点。

B.文中第二、三句用攻城而未能取胜的例子来论证“地利不如人和”;第四句写地理条件虽优越而守城失利,来论证“天时不如地利”。

C.文中第五至八句深入论证“得道”即“得人和”,“得人和”则“战必胜”。

D.本文所论述的决定战争胜负的最重要因素是“人和”。

B

解析:第二、三句是论证了“天时不如地利”,第四句才是论证了“地利不如人和”。

2.下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A.文章采用了“总—分—总”的结构模式。

B.文中“得道者多助”一句中的“道”是指施行仁政。

C.全文语句整齐,气势磅礴,反映了孟子“君贵民轻”的政治思想。

D.本文骈散结合,读来琅琅上口,朗读时要注意节奏正确。比如“城/非不高也”“故/君子有不战,战/必胜矣”。

解析:此文应是反映了孟子“民贵君轻”的政治思想。

C

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗 他们一发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,便战争停息,天下太平。”

真正,确实

害怕

停息

道路

走

遵从

走

站在

住

准则,标准

谨慎

恭敬

同“汝”,你

告诫

教导,训诲

行冠礼

是

怎么,哪里

这

是

这里是使动用法

屈服。

改变,动摇。这里是使动用法

惑乱,迷惑。这里是使动用法

孟子说:“这怎么能算大丈夫呢 你没有学过礼吗 男子成年举行冠礼的时候,父亲给以训导;女子出嫁时,母亲教导她,送到门口,告诫她说:‘到了你夫家,一定要恭敬、小心谨慎,不要违背你的丈夫!’以顺从为常法,是妇女遵循的规则。(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。得志的时候,与百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,独自走自己的道路。富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服。这样的人才称得上大丈夫。”

同“汝”,你

3.一词多义

告诫

谨慎

能够

实现

规则

道路

成年男子

女子的配偶

停息

熄灭

教导、训诲

命令

5.词类活用

(1)富贵不能 ( )

(2)贫贱不能 ( )

(3)威武不能 ( )

(4)居天下之广 ( )

动词用作名词:居所,住宅

动词使动用法:使……屈服

动词使动用法:使……改变、动摇

形容词使动用法:使……迷惑

6.文言词汇选择题

(1)下列加点词语解释有误的一项是( )

解析:谨慎。

C

(2)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

解析:A.你/孔子;B.害怕;C.同“汝”,你/女儿;D.道路/讲述。

B

二、理解鉴赏

(一)填空题

(1)景春认定公孙衍与张仪是大丈夫的理由是:

“____________, _____________。”(用原文语句回答)

(2)孟子说:“穷则独善其身,达则兼济天下。”文中与这句话的意思相近的句子是“____, ________;______,_________”。

独行其道

不得志

与民由之

得志

安居而天下熄

一怒而诸侯惧

(二)简答题

1.基础问答

(1)孟子对“大丈夫”的阐释,哪三句话能概括其精髓

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

(2)谈谈你所了解的“大丈夫”形象,请举例说明。

富贵不能淫:丞相的官位也诱惑不了文天祥降元、也不能让方志敏动摇对党和国家的忠诚;贫贱不能移:陶渊明不为五斗米折腰、朱自清宁愿挨饿也不领美国救济粮;威武不能屈:闻一多怒对国民党手枪、刘胡兰誓死不出卖党。

2.教材母题

(1)孟子为什么认为公孙衍、张仪不配称为大丈夫

孟子认为公孙衍、张仪既没有独立的人格,也没有独立的判断善恶、是非、曲直的标准,他们所做的一切无非是在迎合君王的喜好,这样的人当然算不上大丈夫。

(2)在孟子心目中,什么样的人才是真正的大丈夫

在孟子看来,大丈夫要讲仁德,守礼法,做事合乎道义;无论得志与否,都不能放弃自己的原则;更不能为富贵、贫贱、威武这些外部因素所迷惑、动摇、屈服。

(三)选择题

1.下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A.景春心目中的大丈夫,是像公孙衍、张仪那样的位高权重,令人望而生畏的当权者。

B.孟子认为的“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心的仁、义、礼的坚守。

C.“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”在今天的现实生活中,依然富有意义。

D.在我国光辉灿烂的古代文化中,会不时隐藏着某些封建主义的糟粕,本文却是个例外。

D

解析:本文也不例外,如其中提到的“三从四德、父母之命不可违”都是封建糟粕。

2.下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A.本文第一段内容为景春提出大丈夫的标准。

B.本文第二段内容为孟子反驳并提出自己关于大丈夫的标准。

C.在说理方面孟子由浅入深,由此及彼,从大丈夫之道谈到妾妇之道,深入浅出,极具说服力。

D.孟子关于大丈夫的名言闪耀着思想和人格力量的光辉,在历史上激励了无数仁人志士,成为他们坚守正义的座右铭。

解析:应是“从妾妇之道谈到大丈夫之道”。

C

集市

狱官

选拔、任用

生于忧患,死于安乐

一、基础积累

1.解释文中加点字词,并翻译全文

兴起,指被任用

增加

使……坚忍

使……受到震撼

扰乱

违背

财资缺乏

使……饥饿

使……劳累

使……痛苦

这

给

使命

下达

所以

舜从田地之中被起用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲自鱼盐贩中被举用,管夷吾从狱官手里获释并被任用为相,孙叔敖从隐居的海边被召为相,百里奚从市井之间被赎出而用为大夫。所以上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他内心痛苦,筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,使他身处贫困之中,使他做事不顺,(通过这些)来使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来,以不断增长他的才干。

灭亡

匹敌、相当

在国外

同“弼”,辅佐

在国内

了解、明白

显露、流露

脸色

征验、表现

奋起。这里指有所作为

同“横”,梗塞、不顺

犯错误

常常

一个人常常犯错误,然后才能改正,内心忧困,思虑堵塞,然后才能有所作为,(一个人的想法只有)表现在脸色上,流露在言谈中,才能被人们了解。(一个国家)在内部如果没有坚守法度的大臣和辅佐君王的贤士,外部如果没有能匹敌的邻国和外患的侵扰,这个国家往往就容易灭亡。了解到这一切之后,就会明白常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸快乐之中可以使人死亡的道理了。

2.通假字

(1) 益其所不能( )

(2) 于虑( )

(3)入则无法家 士( )

同“弼”,辅佐

同“横”,梗塞、不顺

同“增”,增加

3.一词多义

被任用

显露、流露

被提拔

举荐

不可以

不具备的才能

士兵

狱官

出去

在国外

进入

在国内

表因果关系的关联词

用来

5.词类活用

(1) 其筋骨( )

(2) 其体肤( )

(3) 其身( )

(4)所以 性

( )

(5)行 其所为( )

(6)人恒 ( )

名词用作动词,犯错误

形容词使动用法,使……做事不顺

动词使动用法,使……震撼;形容词使动用法,使……坚忍

形容词使动用法,使……财资缺乏

形容词使动用法,使……饥饿

形容词使动用法,使……劳累

6.文言词汇选择题

(1)下面各句中对加点字解释有误的一项是( )

解析:在国外。

D

(2)下列句子中加点字词意思相同的一项是( )

D

解析:A.这/表判断;B.兴起,指被任用/显露、流露;C.犯错误/经过;D.集市。

二、理解鉴赏

(一)填空题

文章第二段,论证“__________”的观点时,只谈到了个人的例子,论证“__________”的观点时,只谈到了国家的例子,但这种论证方式也是严密的,这里运用了互文见义的手法。(用原文语句回答)

死于安乐

生于忧患

(二)简答题

1.基础问答

(1)本文的中心论点是什么 请说说作者是如何论述这一论点的,写出作者的论证思路。

中心论点:生于忧患,死于安乐。论证思路:先摆事实,举出古代六位人物成就事业的例子,从中归纳出造就人才的客观因素,经历磨难,忧患可以激励人奋发有为。再分析说理,说明个人成才的主观因素,重点论证生于忧患,并以一简练的对偶句,由个人谈到治国,说明国家要发展,也要有忧患意识。最后归纳出中心论点:生于忧患,死于安乐。

(2)孟子认为,一个国家要想避免“亡”的命运,必须具备哪些条件

内有法家拂士;外有敌国外患。

(3)作者说“故天将降大任于是人也”的“大任”指什么 “是人”指哪些人

“大任”指治理天下的任务。“是人”指前面叙述的六个人,又不限于他们, 还包括其他能担任“大任”的人。

(4)第一段列举了哪六个历史人物的事迹 作者写这些人物有什么作用

第一段列举了舜、傅说、胶鬲、管夷吾、孙叔敖、百里奚这六个历史人物的事迹。作用:以六人的事迹为例证,为下文“故天将降大任于是人也”的论理奠定事实基础。

2.教材母题

结合课文内容说说你对 “生于忧患而死于安乐”的理解,并另举一个事例来证明这个观点。

理解:文中的“生于忧患而死于安乐”是指,忧患和磨难可使一个人奋发有为,使一个国家兴旺发达;安逸和享乐会让人不思进取,使国家衰败灭亡。越王勾践和吴王夫差的故事就能证明这一观点。吴越交战,越国战败,越王勾践卧薪尝胆、发愤图强,后来越国逐渐恢复元气,兵强马壮,具备了复仇的条件。反观吴王夫差,战胜越国之后,以为忧患已除,生活骄奢淫逸,狂妄自大,最终为勾践所败,身死而国灭。

3.中考真题

(黑龙江绥化中考)本文开篇列举的六个事例可以印证“逆境出人才”的道理,而当代中学生大多处于“顺境”之中,在这样的“顺境”中怎样才能避免“死于安乐”呢 请结合生活实际谈谈你的看法。

示例:人的一生不可能总是一帆风顺,挫折与磨难有时会不期而至。所以生活在“顺境”中的我们要拥有“居安思危”的意识,在平时的学习和生活中不断地磨炼自己,让自己的性格变得坚忍起来,自立自强,勤奋进取,使自己成为全面发展的新时期中学生。只有这样,当危难来临时,我们才不会“死于安乐”。

(三)选择题

1.下列对课文内容理解不正确的一项是( )

A.文章一开始连用六个排比,用事实说明这些人虽出身贫寒,但他们在经受了艰苦磨炼之后,终于成就了不平凡的事业。

B.“古人大业成,皆自忧患始”和“自古雄才多磨难,从来纨绔少伟男”能证明孟子“生于忧患”的观点。

C.文章重视人的主观因素,第二段提出“困于心,衡于虑,而后作”的观点,这样就把造就人才的主、客观条件都说到了。

D.文章中孟子表明了决定国家存亡的因素和个人能否成就大事业的因素不相同。

解析:因素是相同的。

D

2.下面对原文内容和写法分析不正确的一项是( )

A.文章一开始就列举了一系列由卑微到显贵的历史人物为事实论据,然后分析论证,兼之正反对比,最后水到渠成,得出结论。

B.本文主要强调艰苦奋斗的生活对人的磨砺作用。标题为文章的“眉目”,本文以论点为题,文章眉目分明,主旨显豁。

C.原文第二段从正反两方面论述经受磨炼的好处,从反面讲磨炼激发人的斗志,从正面揭示国家灭亡的原因。

D.文章第一段中承上启下的句子是“故天将降大任于是人也”。其中“是人”指上述六人和与此相似的其他人。

解析:从正面讲磨炼激发人的斗志,从反面揭示国家灭亡的原因。

C

课内外比较阅读

【注释】①弘范:指张弘范,元军将领。 ②张世杰:宋军将领。

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

解析:命令。

B

2.请用“/”给文中画线的句子断句。

国 亡 丞 相 忠 孝 尽 矣 能 改 以 事 宋 者 事 皇 上 将 不 失 为 宰 相 也

国 亡 /丞 相 忠 孝 尽 矣 /能 改 以 事 宋 者 事 皇 上 /将 不 失 为 宰 相 也

3.结合孟子的《富贵不能淫》一章,具体分析选文反映了文天祥的哪些精神。(高阶思维)

“不拜”表现了文天祥“威武不能屈”的精神,而不接受弘范用宰相一职的劝降,则表现了文天祥“富贵不能淫”的精神。

【参考译文】文天祥被押到潮阳,见张弘范,左右元军命令文天祥叩拜,文天祥拒不叩拜,张弘范于是用宾客的礼节接见他。文天祥与元军一起进入厓山,张弘范让文天祥写信招降张世杰。文天祥说:“我不能保卫自己的父母,却教唆别人也背叛自己父母,这可能吗 ”张弘范还是坚决要求他就范。文天祥于是写下自己所作的《过零丁洋》给他,诗的末尾有这样的句子:“人生自古谁无死 留取丹心照汗青。”

张弘范说:“国家已亡,丞相你已经尽了忠孝之心了,如果你改变对南宋的忠心来效忠于元朝皇上,还给你宰相的官职。”文天祥流泪说:“国家灭亡不能拯救,做人臣子的死有余罪,怎么还敢逃脱杀头之罪而怀有二心呢 ”张弘范敬佩他的仁义。

谢谢大家!

第六单元

23 《孟子》三章

目

语文

02

课内文言文阅读

03

课内外比较阅读

录

01

单元教学导航

单元教学导航

人文主题 情操志趣 本单元或以睿智雄辩论述人生理想与担当,或以奇特想象寄寓不凡的追求,或以生动事迹彰显人物品格,或以诗意语言抒写人生感悟与思考。阅读这些经典作品,要用心去感受古人的智慧与胸襟。

语文要素 学习本单元,要借助注释和工具书,整体感知课文内容大意;还要多读熟读,积累常见文言词语和名言警句,不断提高自己的文言文阅读能力。

课文篇目 主要内容

《孟子》 三章 得道多助, 失道寡助 这篇议论文通过对“天时”“地利”“人和”三个条件对于战争胜利重要性的比较,层层递进,借讨论战争强调行仁政、得人心的重要性。

富贵不能淫 这篇议论文,先破后立,孟子借对景春观点的反驳,说出了自己心目中“大丈夫”的标准。

生于忧患, 死于安乐 这篇议论文通过举例、归纳、对比等手法,论述了如何造就人才和治理国家的问题。

愚公移山 《列子》 这则寓言,运用对比手法,讲述了愚公成功“移山”的故事,塑造了愚公聪明智慧、坚忍执着的形象。

*周亚夫军细柳 司马迁 这篇文章讲述了汉文帝在霸上、棘门、细柳三处军营劳军的故事,运用对比衬托,勾勒出一个治军严明、刚正不阿的“真将军”形象。

诗词五首 饮酒(其五) 陶渊明 这首诗描绘了田园生活,表现了诗人厌弃官场,归隐田园的怡然自得之情。

春 望 杜 甫 这首诗抒写了长安陷落后的荒凉景象,传达出国破家亡、妻离子散的伤感。

雁门太守行 李 贺 这首诗描绘了悲壮惨烈的战斗场面,热情赞颂了守边将士浴血奋战的意志和誓死报国的决心。

诗词五首 赤 壁 杜 牧 这首诗从一个全新的角度点明赤壁之战的利害关系,抒发了诗人对历史成败的深刻感悟,又表现了报国无门的激愤。

渔家傲 李清照 这首词借助梦境,创造了一个虚幻的世界,隐喻了对社会现实的不满与失望,对自由的渴望、对光明的追求。

重要考点

一、概括文言语段阐述的观点

这类题需要全面把握文段内容,对文段所阐述的道理进行综合性分析,并归纳概括。应注意:

1.抓住题干的关键信息。审读题干,明确要求,从原文中准确筛选信息。

2.回归原文。通过文章中对人物言行和事件的叙述、议论、评价中概括出作者的观点态度。

二、分析文言文中的人物形象

人物形象的分析可注意以下方面:

1.抓住表现人物特征的肖像、语言、动作、心理、神态等描写,其他人物的对比衬托。

2.结合具体故事情节与社会背景。

3.关注人物的身份、地位、经历、教养、气质等。

4.重视作者的介绍与评价、文章主旨等。

三、分析诗歌中的景物描写

诗歌中的景物描写,指对自然环境和社会环境中的风景、物体的描写。分析诗歌中的景物描写,应先明确手法再分析作用。

答题模板:运用了……的写景角度(写作手法/修辞);表现景物……的特点;内容上交代诗歌的基本信息(时间、地点、天气),结构上呼应标题,引出下文……的内容,为……做铺垫,情感上奠定……的感情基调,烘托人物……的心情。

表达要得体 根据不同的语境和语体,选用合适的表达方式进行交流。

身边的文化遗产 了解身边的文化遗产,树立保护文化遗产的意识,培养传承文化遗产的能力。

浣溪沙、采桑子、 相见欢、如梦令 晏殊的《浣溪沙》抒发了悼惜残春之感,欧阳修的《采桑子》歌咏了颍州西湖的美景,朱敦儒的《相见欢》表现了忧国忧民的情怀,李清照的《如梦令》表达了她早期生活的情趣和心境。

课内文言文阅读

得道多助,失道寡助

一、基础积累

1.解释文中加点字词,并翻译全文

围

归顺,服从

背叛

同“叛”,

极点

少

震慑

巩固

这里是限制的意思

离开

放弃

泛指武器装备

护城河

有利于作战的天气、时令,比不上有利于作战的地理形势;有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。(比如一座)方圆三里的内城,只有方圆七里的外城,四面包围起来攻打它,却不能取胜。采用四面包围的方式攻城,一定是得到有利于作战的天气、时令了,可是不能取胜,这是因为有利于作战的天气、时令比不上有利于作战的地理形势呀。城墙并不是不高,护城河并不是不深,武器装备并不是不精良,粮食供给也并不是不充足,但守城一方还是弃城而逃,这是因为作战的地理形势比不上人心所向、内部团结啊。

所以说,使人民定居下来(而不迁到别的地方去),不能靠疆域的边界,巩固国防不能靠山河的险要,震慑天下不能靠武器的锐利。能行仁政的君主,支持、帮助他的人就多,不行仁政的君主,支持、帮助他的人就少。帮助他的人少到了极点,内外亲属都会背叛他;帮助他的人多到了极点,天下的人都会归顺他。凭着天下人都归顺的条件,去攻打那连亲属都背叛的君主,所以能行仁政的君主不战则已,战就一定能胜利。

同“叛”,背叛

3.一词多义

有利

锐利

结构助词,的

到

代词,他

放弃

委屈、不甘心

离开

往、到

城墙

城市

护城河

旁边高中间洼的地方

这样却

表转折的连词

这里用作动词,限制

地域

国防

国家

5.文言词汇选择题

(1)下列各句中对加点字解释有误的一项是( )

解析:归顺,服从。

C

(2)下列各组中加点的词的意思相同的一项是( )

解析:A.极点/到;B.离开;C.兵器/军队;D.内城/城墙。

B

二、理解鉴赏

(一)填空题

1.本文的中心论点是“____________,_____________”。本文论述得到的结论是“___________,___________”。(用原文语句回答)

2.本文认为“以天下之所顺,攻亲戚之所畔”的结果是

“____________,_________”。(用原文语句回答)

战必胜矣

故君子有不战

失道者寡助

得道者多助

地利不如人和

天时不如地利

(二)简答题

1.基础问答

(1)为了证明论点,作者主要运用了哪些论证方法

举例论证、对比论证、道理论证。

(2)“域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。” 这三个句子的顺序能否改变 为什么

不能。从“域民”到“固国”到“威天下”是治国的顺序,必须做好前一阶段的事,才能实现后一个目标,它们之间是递进的关系。

(3)“人和”在文中的含义是什么 请你结合历史或现实,再举出一个相关的事例。

含义:人心所向、内部团结。相关事例如:①抗日战争时期,全国人民紧密团结,经过十四年的艰苦奋战,终于取得抗战胜利。②1998年我国军民团结,取得抗洪救灾的胜利。③2003年,我们万众一心,战胜“非典”。④2008年全国人民众志成城,抗击冰冻灾害。⑤2008年汶川大地震,13亿中国人手牵手,心连心,共克时艰。(能举类似一例即可)

2.教材母题

《孟子》文章以雄辩著称,大量使用排比句,气势非凡。反复朗读并背诵《得道多助,失道寡助》,从中举一个例子做具体分析。

“城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也”这四个双重否定句构成的排比句,意在说明防御者占有极为有利的条件,结果他们仍“委而去之”,这就有力地说明了“地利不如人和”。

(三)选择题

1.下列对文章内容的理解不正确的一项是( )

A.“天时不如地利,地利不如人和”是全文的中心论点。

B.文中第二、三句用攻城而未能取胜的例子来论证“地利不如人和”;第四句写地理条件虽优越而守城失利,来论证“天时不如地利”。

C.文中第五至八句深入论证“得道”即“得人和”,“得人和”则“战必胜”。

D.本文所论述的决定战争胜负的最重要因素是“人和”。

B

解析:第二、三句是论证了“天时不如地利”,第四句才是论证了“地利不如人和”。

2.下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A.文章采用了“总—分—总”的结构模式。

B.文中“得道者多助”一句中的“道”是指施行仁政。

C.全文语句整齐,气势磅礴,反映了孟子“君贵民轻”的政治思想。

D.本文骈散结合,读来琅琅上口,朗读时要注意节奏正确。比如“城/非不高也”“故/君子有不战,战/必胜矣”。

解析:此文应是反映了孟子“民贵君轻”的政治思想。

C

景春说:“公孙衍、张仪难道不是真正的大丈夫吗 他们一发怒,诸侯就都害怕;他们安静下来,便战争停息,天下太平。”

真正,确实

害怕

停息

道路

走

遵从

走

站在

住

准则,标准

谨慎

恭敬

同“汝”,你

告诫

教导,训诲

行冠礼

是

怎么,哪里

这

是

这里是使动用法

屈服。

改变,动摇。这里是使动用法

惑乱,迷惑。这里是使动用法

孟子说:“这怎么能算大丈夫呢 你没有学过礼吗 男子成年举行冠礼的时候,父亲给以训导;女子出嫁时,母亲教导她,送到门口,告诫她说:‘到了你夫家,一定要恭敬、小心谨慎,不要违背你的丈夫!’以顺从为常法,是妇女遵循的规则。(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。得志的时候,与百姓一同遵循正道而行;不得志的时候,独自走自己的道路。富贵不能使他迷惑,贫贱不能使他动摇,威武不能使他屈服。这样的人才称得上大丈夫。”

同“汝”,你

3.一词多义

告诫

谨慎

能够

实现

规则

道路

成年男子

女子的配偶

停息

熄灭

教导、训诲

命令

5.词类活用

(1)富贵不能 ( )

(2)贫贱不能 ( )

(3)威武不能 ( )

(4)居天下之广 ( )

动词用作名词:居所,住宅

动词使动用法:使……屈服

动词使动用法:使……改变、动摇

形容词使动用法:使……迷惑

6.文言词汇选择题

(1)下列加点词语解释有误的一项是( )

解析:谨慎。

C

(2)下列各组句子中,加点词语意思相同的一项是( )

解析:A.你/孔子;B.害怕;C.同“汝”,你/女儿;D.道路/讲述。

B

二、理解鉴赏

(一)填空题

(1)景春认定公孙衍与张仪是大丈夫的理由是:

“____________, _____________。”(用原文语句回答)

(2)孟子说:“穷则独善其身,达则兼济天下。”文中与这句话的意思相近的句子是“____, ________;______,_________”。

独行其道

不得志

与民由之

得志

安居而天下熄

一怒而诸侯惧

(二)简答题

1.基础问答

(1)孟子对“大丈夫”的阐释,哪三句话能概括其精髓

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

(2)谈谈你所了解的“大丈夫”形象,请举例说明。

富贵不能淫:丞相的官位也诱惑不了文天祥降元、也不能让方志敏动摇对党和国家的忠诚;贫贱不能移:陶渊明不为五斗米折腰、朱自清宁愿挨饿也不领美国救济粮;威武不能屈:闻一多怒对国民党手枪、刘胡兰誓死不出卖党。

2.教材母题

(1)孟子为什么认为公孙衍、张仪不配称为大丈夫

孟子认为公孙衍、张仪既没有独立的人格,也没有独立的判断善恶、是非、曲直的标准,他们所做的一切无非是在迎合君王的喜好,这样的人当然算不上大丈夫。

(2)在孟子心目中,什么样的人才是真正的大丈夫

在孟子看来,大丈夫要讲仁德,守礼法,做事合乎道义;无论得志与否,都不能放弃自己的原则;更不能为富贵、贫贱、威武这些外部因素所迷惑、动摇、屈服。

(三)选择题

1.下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A.景春心目中的大丈夫,是像公孙衍、张仪那样的位高权重,令人望而生畏的当权者。

B.孟子认为的“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心的仁、义、礼的坚守。

C.“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”在今天的现实生活中,依然富有意义。

D.在我国光辉灿烂的古代文化中,会不时隐藏着某些封建主义的糟粕,本文却是个例外。

D

解析:本文也不例外,如其中提到的“三从四德、父母之命不可违”都是封建糟粕。

2.下列对文章的分析理解,不正确的一项是( )

A.本文第一段内容为景春提出大丈夫的标准。

B.本文第二段内容为孟子反驳并提出自己关于大丈夫的标准。

C.在说理方面孟子由浅入深,由此及彼,从大丈夫之道谈到妾妇之道,深入浅出,极具说服力。

D.孟子关于大丈夫的名言闪耀着思想和人格力量的光辉,在历史上激励了无数仁人志士,成为他们坚守正义的座右铭。

解析:应是“从妾妇之道谈到大丈夫之道”。

C

集市

狱官

选拔、任用

生于忧患,死于安乐

一、基础积累

1.解释文中加点字词,并翻译全文

兴起,指被任用

增加

使……坚忍

使……受到震撼

扰乱

违背

财资缺乏

使……饥饿

使……劳累

使……痛苦

这

给

使命

下达

所以

舜从田地之中被起用,傅说从筑墙的泥水匠中被选拔,胶鬲自鱼盐贩中被举用,管夷吾从狱官手里获释并被任用为相,孙叔敖从隐居的海边被召为相,百里奚从市井之间被赎出而用为大夫。所以上天将要下达重大使命给这样的人,一定要先使他内心痛苦,筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,使他身处贫困之中,使他做事不顺,(通过这些)来使他的心受到震撼,使他的性格坚忍起来,以不断增长他的才干。

灭亡

匹敌、相当

在国外

同“弼”,辅佐

在国内

了解、明白

显露、流露

脸色

征验、表现

奋起。这里指有所作为

同“横”,梗塞、不顺

犯错误

常常

一个人常常犯错误,然后才能改正,内心忧困,思虑堵塞,然后才能有所作为,(一个人的想法只有)表现在脸色上,流露在言谈中,才能被人们了解。(一个国家)在内部如果没有坚守法度的大臣和辅佐君王的贤士,外部如果没有能匹敌的邻国和外患的侵扰,这个国家往往就容易灭亡。了解到这一切之后,就会明白常处忧愁祸患之中可以使人生存,常处安逸快乐之中可以使人死亡的道理了。

2.通假字

(1) 益其所不能( )

(2) 于虑( )

(3)入则无法家 士( )

同“弼”,辅佐

同“横”,梗塞、不顺

同“增”,增加

3.一词多义

被任用

显露、流露

被提拔

举荐

不可以

不具备的才能

士兵

狱官

出去

在国外

进入

在国内

表因果关系的关联词

用来

5.词类活用

(1) 其筋骨( )

(2) 其体肤( )

(3) 其身( )

(4)所以 性

( )

(5)行 其所为( )

(6)人恒 ( )

名词用作动词,犯错误

形容词使动用法,使……做事不顺

动词使动用法,使……震撼;形容词使动用法,使……坚忍

形容词使动用法,使……财资缺乏

形容词使动用法,使……饥饿

形容词使动用法,使……劳累

6.文言词汇选择题

(1)下面各句中对加点字解释有误的一项是( )

解析:在国外。

D

(2)下列句子中加点字词意思相同的一项是( )

D

解析:A.这/表判断;B.兴起,指被任用/显露、流露;C.犯错误/经过;D.集市。

二、理解鉴赏

(一)填空题

文章第二段,论证“__________”的观点时,只谈到了个人的例子,论证“__________”的观点时,只谈到了国家的例子,但这种论证方式也是严密的,这里运用了互文见义的手法。(用原文语句回答)

死于安乐

生于忧患

(二)简答题

1.基础问答

(1)本文的中心论点是什么 请说说作者是如何论述这一论点的,写出作者的论证思路。

中心论点:生于忧患,死于安乐。论证思路:先摆事实,举出古代六位人物成就事业的例子,从中归纳出造就人才的客观因素,经历磨难,忧患可以激励人奋发有为。再分析说理,说明个人成才的主观因素,重点论证生于忧患,并以一简练的对偶句,由个人谈到治国,说明国家要发展,也要有忧患意识。最后归纳出中心论点:生于忧患,死于安乐。

(2)孟子认为,一个国家要想避免“亡”的命运,必须具备哪些条件

内有法家拂士;外有敌国外患。

(3)作者说“故天将降大任于是人也”的“大任”指什么 “是人”指哪些人

“大任”指治理天下的任务。“是人”指前面叙述的六个人,又不限于他们, 还包括其他能担任“大任”的人。

(4)第一段列举了哪六个历史人物的事迹 作者写这些人物有什么作用

第一段列举了舜、傅说、胶鬲、管夷吾、孙叔敖、百里奚这六个历史人物的事迹。作用:以六人的事迹为例证,为下文“故天将降大任于是人也”的论理奠定事实基础。

2.教材母题

结合课文内容说说你对 “生于忧患而死于安乐”的理解,并另举一个事例来证明这个观点。

理解:文中的“生于忧患而死于安乐”是指,忧患和磨难可使一个人奋发有为,使一个国家兴旺发达;安逸和享乐会让人不思进取,使国家衰败灭亡。越王勾践和吴王夫差的故事就能证明这一观点。吴越交战,越国战败,越王勾践卧薪尝胆、发愤图强,后来越国逐渐恢复元气,兵强马壮,具备了复仇的条件。反观吴王夫差,战胜越国之后,以为忧患已除,生活骄奢淫逸,狂妄自大,最终为勾践所败,身死而国灭。

3.中考真题

(黑龙江绥化中考)本文开篇列举的六个事例可以印证“逆境出人才”的道理,而当代中学生大多处于“顺境”之中,在这样的“顺境”中怎样才能避免“死于安乐”呢 请结合生活实际谈谈你的看法。

示例:人的一生不可能总是一帆风顺,挫折与磨难有时会不期而至。所以生活在“顺境”中的我们要拥有“居安思危”的意识,在平时的学习和生活中不断地磨炼自己,让自己的性格变得坚忍起来,自立自强,勤奋进取,使自己成为全面发展的新时期中学生。只有这样,当危难来临时,我们才不会“死于安乐”。

(三)选择题

1.下列对课文内容理解不正确的一项是( )

A.文章一开始连用六个排比,用事实说明这些人虽出身贫寒,但他们在经受了艰苦磨炼之后,终于成就了不平凡的事业。

B.“古人大业成,皆自忧患始”和“自古雄才多磨难,从来纨绔少伟男”能证明孟子“生于忧患”的观点。

C.文章重视人的主观因素,第二段提出“困于心,衡于虑,而后作”的观点,这样就把造就人才的主、客观条件都说到了。

D.文章中孟子表明了决定国家存亡的因素和个人能否成就大事业的因素不相同。

解析:因素是相同的。

D

2.下面对原文内容和写法分析不正确的一项是( )

A.文章一开始就列举了一系列由卑微到显贵的历史人物为事实论据,然后分析论证,兼之正反对比,最后水到渠成,得出结论。

B.本文主要强调艰苦奋斗的生活对人的磨砺作用。标题为文章的“眉目”,本文以论点为题,文章眉目分明,主旨显豁。

C.原文第二段从正反两方面论述经受磨炼的好处,从反面讲磨炼激发人的斗志,从正面揭示国家灭亡的原因。

D.文章第一段中承上启下的句子是“故天将降大任于是人也”。其中“是人”指上述六人和与此相似的其他人。

解析:从正面讲磨炼激发人的斗志,从反面揭示国家灭亡的原因。

C

课内外比较阅读

【注释】①弘范:指张弘范,元军将领。 ②张世杰:宋军将领。

1.下列句子中加点词语解释不正确的一项是( )

解析:命令。

B

2.请用“/”给文中画线的句子断句。

国 亡 丞 相 忠 孝 尽 矣 能 改 以 事 宋 者 事 皇 上 将 不 失 为 宰 相 也

国 亡 /丞 相 忠 孝 尽 矣 /能 改 以 事 宋 者 事 皇 上 /将 不 失 为 宰 相 也

3.结合孟子的《富贵不能淫》一章,具体分析选文反映了文天祥的哪些精神。(高阶思维)

“不拜”表现了文天祥“威武不能屈”的精神,而不接受弘范用宰相一职的劝降,则表现了文天祥“富贵不能淫”的精神。

【参考译文】文天祥被押到潮阳,见张弘范,左右元军命令文天祥叩拜,文天祥拒不叩拜,张弘范于是用宾客的礼节接见他。文天祥与元军一起进入厓山,张弘范让文天祥写信招降张世杰。文天祥说:“我不能保卫自己的父母,却教唆别人也背叛自己父母,这可能吗 ”张弘范还是坚决要求他就范。文天祥于是写下自己所作的《过零丁洋》给他,诗的末尾有这样的句子:“人生自古谁无死 留取丹心照汗青。”

张弘范说:“国家已亡,丞相你已经尽了忠孝之心了,如果你改变对南宋的忠心来效忠于元朝皇上,还给你宰相的官职。”文天祥流泪说:“国家灭亡不能拯救,做人臣子的死有余罪,怎么还敢逃脱杀头之罪而怀有二心呢 ”张弘范敬佩他的仁义。

谢谢大家!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读