统编版语文八年级上册 第四单元 大单元整体教学作业设计 课件(共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级上册 第四单元 大单元整体教学作业设计 课件(共27张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共27张PPT)

第四单元

第四单元 大单元整体教学作业设计

【原创内容,侵权必究】

第四单元整体教学主题:情感哲思

单元目标

1.感知课文内容,体会文章表达的情感,理解作者对生活的感悟和思考,丰富自己的精神世界。

2.了解不同类型散文的特点,着重把握各类散文在写法上的独特之处。

3.反复朗读课文,品味、欣赏各具特色的语言,培养对散文语言的赏析能力。

各课重点

《背影》

思考探究:1.标题的作用,写作方式及缘由。2.情感态度的变化。3.理解人物的心理活动。

积累拓展:4.赏析语句。5.内容理解,联系自我谈体会。

《白杨礼赞》

思考探究:1.线索作用,概括内容。2.烘托、映衬、做铺垫、抑扬手法、对比手法。3.理解重点词语含义。

积累拓展:4.象征意义。5.使用象征手法片段写作。

《散文二篇》

1.理解含义及表达效果。2.理解作者胸怀和境界。3.谈认识思考。4.类文阅读。

《昆明的雨》

1.情感线索。2.圈点批注,朗读品味。

梳理探究

1.【体裁探究】形散神聚是散文的特点。请结合《白杨礼赞》和《昆明的雨》加以分析。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

《白杨礼赞》以赞美白杨树的不平凡为线索,先写白杨树生长环境的不平凡,再写白杨树外形气质的不平凡,最后直陈白杨树的象征意义,大声疾呼“我”要高声赞美白杨树以深化主题,表达作者对北方抗战军民的崇敬和赞颂。《昆明的雨》不仅仅写了雨,还写了仙人掌、菌类、杨梅、缅桂花,看起来有些“散”,但其中贯穿着一条线索——对昆明生活的怀念之情。

2.【标题作用】标题是文章的眼睛,散文也不例外。请分别分析《背影》《我为什么而活着》这两个标题的作用。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

《背影》:从内容来看,作者以“背影”为父爱的象征点、父子之情的交汇点、父子关系改善的触发点;从结构来看,“背影”是文章中“我”的情感变化的转折点,也是文章的线索。

《我为什么而活着》:作者用一个问句做标题,既点明了文章要论说的话题,又制造了悬念,能够引发作者对“我为什么而活着”这一问题进行深刻思考。

3.【表现手法】欲扬先抑是《永久的生命》和《白杨礼赞》共同使用的手法,请结合文章内容加以分析。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

《永久的生命》先谈生命的易逝,欲扬先抑;再从正面展开,谈生命的永久;最后联系现实生活,高唱生命的凯歌。《白杨礼赞》第二段描述完高原景色后,接着写这样的景色带给作者的感受:先是感受到“雄壮”“伟大”,接着又觉得有一些“单调”,为接下来写猛然见到白杨树时“惊奇地叫了一声”做衬托,为突出白杨树的“不平凡”蓄足气势,这是欲扬先抑。三个层次,条理清晰,章法井然。

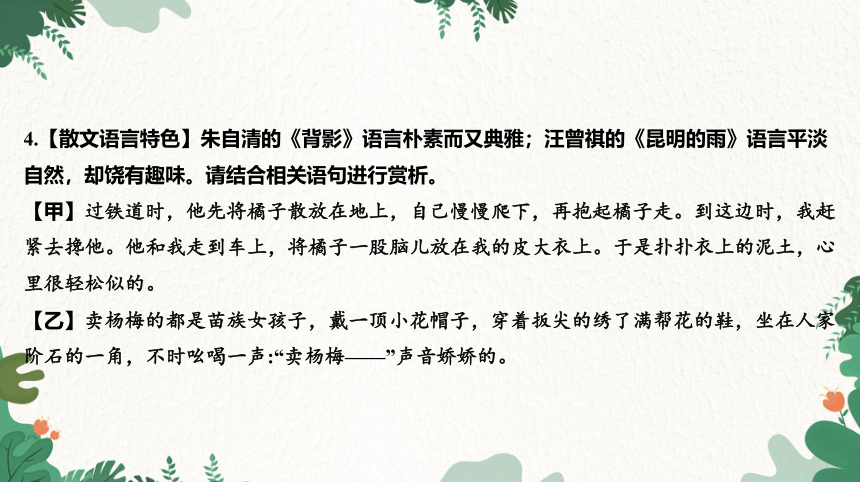

4.【散文语言特色】朱自清的《背影》语言朴素而又典雅;汪曾祺的《昆明的雨》语言平淡自然,却饶有趣味。请结合相关语句进行赏析。

【甲】过铁道时,他先将橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。

【乙】卖杨梅的都是苗族女孩子,戴一顶小花帽子,穿着扳尖的绣了满帮花的鞋,坐在人家阶石的一角,不时吆喝一声:“卖杨梅——”声音娇娇的。

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

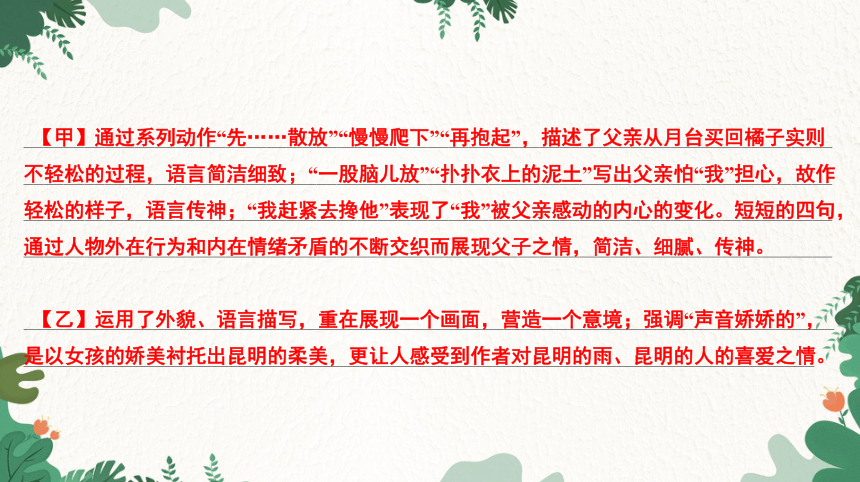

【甲】通过系列动作“先……散放”“慢慢爬下”“再抱起”,描述了父亲从月台买回橘子实则不轻松的过程,语言简洁细致;“一股脑儿放”“扑扑衣上的泥土”写出父亲怕“我”担心,故作轻松的样子,语言传神;“我赶紧去搀他”表现了“我”被父亲感动的内心的变化。短短的四句,通过人物外在行为和内在情绪矛盾的不断交织而展现父子之情,简洁、细腻、传神。

【乙】运用了外貌、语言描写,重在展现一个画面,营造一个意境;强调“声音娇娇的”,是以女孩的娇美衬托出昆明的柔美,更让人感受到作者对昆明的雨、昆明的人的喜爱之情。

群文阅读

散文:冯骥才《白发》

散文:汪曾祺《夏天》

表达交流

房东母女送出的缅桂花,含着温情,透着智慧,让人“心软软的”。讲一讲你与亲人、师友、邻里……相处时,含着温情,透着智慧的故事;或者谈一谈你对人与人相处之道的理解。

读写结合

片段作文:以统一的话题,表达真挚的情感(详见《作文专项训练本》P19~21)

整篇训练:以“感动”为话题,写一篇记叙文(详见《作文专项训练本》P24)

群文阅读

(一)白 发

冯骥才

①人生入秋,便开始被友人指着脑袋说:呀,你怎么也有白发了?听罢偶尔笑答一句:因为头发里的色素都跑到稿纸上去了。就这样,嘻嘻哈哈、糊里糊涂地翻过了生命的山峰,开始渐渐下坡来。或者再努力,往上登一登。

②对镜看白发,有时也会认真起来:这白发中的第一根是何时出现的?为了什么?思绪往往会超越时空,一下子回到了少年时那次同母亲聊天,母亲背窗而坐,窗子敞开着,微风无声地轻轻掀动母亲的头发。忽见母亲的一根头发被吹立起来,在夕照里竟然银亮银亮,是根白发!这根细细的白发在风里柔弱摇曳,却不肯倒下,好似对我召唤。我第一次看见母亲的白发,第一次强烈地感受到母亲也会老,这是多可怕的事啊!我禁不住过去扑在母亲怀里。母亲不知出了什么事,问我。她用力想托我起来,我却紧紧抱住母亲,好似生怕她离去。事后,我一直没有告诉母亲这究竟为了什么。最浓烈的感情难以表达出来,最脆弱的感情只能珍藏在自己心里。如今,母亲已是满头白发。但初见她白发的感受却深刻难忘。那种人生感叹,那种凄然,那种无可奈何,正像我们无法把地上的落叶抛回树枝上去。

③当妻子把一小酒盅染发剂和一枝扁头油画笔拿到我面前,叫我帮她染发时,我心里一动,怎么,我们这一代生命的森林也开始落叶了?我瞥一眼她的头发,笑道:不过两三根白头发,也要这样小题大做?可是待我用手指撩开她的头发,我惊讶了,在这黑黑的头发里怎么会埋藏这么多的白发!我竟如此粗心大意,至今才发现才看到。也正是由于这样多的白发,才迫使她动用这遮掩青春衰退的颜色,可是她明明一头乌黑而清香的秀发呀,究竟怎样一根根悄悄变白的?是在我不停歇的忙忙碌碌、侃侃而谈中,还是在我不舍昼夜的埋头写作中?是那些年在大地震后寄人篱下的茹苦含辛的生活所致?还是为了我那次重病内心焦虑而催白的?

④黑发如同绿草,白发犹如枯草;黑发像绿草那样散发着生命诱人的气息,白发却像枯草那样晃动着刺目、凄凉的,枯竭的颜色。我怎样做才能还给她一如当年那一头美丽的黑发?我急于把她所有变白的头发染黑。她却说:“你是不是把染发剂滴在我头顶上了?”我一怔,赶忙用眼皮擒住泪水,不叫它再滴落下来。

⑤一次,我把剩下的染发剂交给她,请她也给我的头发染一染。这一染,居然年轻许多!谁说时光难返,谁说青春难再,就这样我也加入了用染发剂追回岁月的行列。谁知染发是件愈来愈艰难的事情。不仅日日增多的白发需要加工,而且这时才知道,白发并不是由黑发变的,它们是从走向衰老的生命深处滋生出来的。当染过的头发看上去一片乌黑青黛,它们的根部又齐刷刷冒出一茬雪白。任你怎样去染,去遮盖,它还是茬茬涌现。人生的秋天和大自然的春天一样顽强。挡不住的白发呀!

⑥开始时精心细染,不肯漏掉一根。但事情忙起来,没有闲暇染发,只好任由它花白。染又麻烦,不染难看,渐而成了负担。

⑦一日,邻家一位老者来访。这位老者阅历深、博学,又健朗,鹤发童颜,很有神采。他进屋,正坐在阳光里。一个画面令我震惊,他不单头发通白,连胡须眉毛也一概全白,在强光的照耀下,蓬松柔和,光亮透明,宛如银丝,真是美极了!我禁不住说,将来我也修炼出您这一头漂亮潇洒的白发就好了,现在的我,染和不染,成了两难。老者听了,朗声大笑,然后对我说:小老弟,你挺明白的人,怎么在白发面前糊涂了?孩童有稚嫩的美,青年有健旺的美,你有中年成熟的美,我有老来恬淡自如的美。这就像大自然的四季——春天葱茏,夏天繁盛,秋天斑斓,冬天纯净。各有各的美感,谁也不必羡慕谁,更不能模仿谁,模仿必累,勉强更累。人的事,生而尽其动,死而尽其静,听其自然。

⑧我听罢,顿觉地阔天宽,心情快活。摆一摆脑袋,头上花发来回一晃,宛如摇动一片秋光中的芦花。

(选自《河北日报》,有改动)

1.围绕白发,作者回忆了自己生活中的四个场景。阅读作品,填写下面的表格。

同母亲聊天时第一次看到母亲的白发

惊讶、内疚、自责

看到自己的白发层出,染与不染两难

羡慕、释然

2.一叶知秋,见白发而知岁月,本文通过白发写尽了发丝上的人生。为什么第③④段将白发比作“落叶”“枯草”,文末却比作“芦花”呢?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第③④段,作者看到妻子的白发而生惊讶、内疚、自责之情,感慨生命流逝,把白发比作“落叶”“枯草”表现出作者的伤感。文末,老者的话让作者懂得人生四季各有各的美感,不必为时光流逝而伤心,作者顿觉醒悟,心中释然。把白发比作“芦花”可见作者懂得欣赏自己处于中年时期的美,表现了作者心情、认识的转变。

3.结合语境,理解第⑤段画线句的深刻含意。

人生的秋天和大自然的春天一样顽强。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

把中年人比作人生的秋天,并与自然界的春天比较,生动形象地写出了白发茬茬涌现,挡也挡不住,表达了作者对时光难追、青春难返、生命衰老的悲叹。

★4.比较下面两段话,结合文本内容说说甲、乙两段在刻画父亲和母亲时描写方法、表达情感上有什么异同点。(高阶思维)

【甲】我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

——节选自朱自清《背影》

【乙】忽见母亲的一根头发被吹立起来,在夕照里竟然银亮银亮,是根白发!这根细细的白发在风里柔弱摇曳,却不肯倒下,好似对我召唤。我第一次看见母亲的白发,第一次强烈地感受到母亲也会老,这是多可怕的事啊!我禁不住过去扑在母亲怀里。

——节选自冯骥才《白发》

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

描写方法:甲乙两段都运用了外貌描写、动作描写。乙段还运用了心理描写。

情感分析:甲段表现了作者看到父亲过铁道为自己买橘子艰难的动作时,被父爱感动的情感。乙段表现了作者看到母亲的白发,感到母亲也会变老,心中震惊、凄然的情感。

(二)夏 天

汪曾祺

①夏天的早晨真舒服。空气很凉爽,草上还挂着露水(蜘蛛网上也挂着露水)。写大字一张,读古文一篇。夏天的早晨真舒服。

②凡花大都是五瓣,栀子花却是六瓣。山歌云:“栀子花开六瓣头。”栀子花粗粗大大,色白,近蒂处微绿,极香,香气简直有点叫人受不了,我的家乡人说是“碰鼻子香”。栀子花粗粗大大,又香得掸都掸不开,于是为文雅人不取,以为品格不高。栀子花说:“去你的,我就是要这样香,香得痛痛快快,你们管得着吗!”

③夏天的花里最为幽静的是珠兰。

④牵牛花短命。早晨沾露才开,午时即已萎谢。

⑤秋葵也命薄。瓣淡黄,白心,心外有紫晕。风吹薄瓣,楚楚可怜。

⑥凤仙花有单瓣者,有重瓣者。重瓣者如小牡丹,凤仙花茎粗肥,湖南人用以腌“臭咸菜” ,此吾乡所未有。

⑦马齿苋、狗尾巴草、益母草,都长得非常旺盛。

⑧淡竹叶开浅蓝色小花,如小蝴蝶,很好看。叶片微似竹叶而较柔软。

⑨“万把钩”即苍耳。因为结的小果上有许多小钩,碰到它就会挂在衣服上,得小心摘去,所以孩子叫它“万把钩”。

⑩我们那里有一种“巴根草”,贴地而长,见缝扎根,一棵草蔓延开来,长了很多根,横的,竖的,一大片。而且非常顽强,拉扯不断。很小的孩子就会唱:巴根草,绿茵茵,唱个唱,把狗听。

最讨厌的是“臭芝麻”。掏蟋蟀、捉金铃子,常常沾了一裤腿。奇臭无比,很难除净。

西瓜以绳络悬之井中,下午剖食,一刀下去,喀嚓有声,凉气四溢,连眼睛都是凉的。天下皆重“黑籽红瓤”,吾乡独以“三白”为贵:白皮、白瓤、白籽。“三白”以东墩产者最佳。

香瓜有:牛角酥,状似牛角,瓜皮淡绿色,刨去皮,则瓜肉浓绿,籽赤红,味浓而肉脆,北京亦有,谓之“羊角蜜”;蛤蟆酥,不甚甜而脆,嚼之有黄瓜香;梨瓜,大如拳,白皮,白瓤,生脆有梨香;有一种较大,皮色如蛤蟆,不甚甜,而极“面”,孩子们称之为“奶奶哼”,说奶奶一边吃,一边“哼”。

蝈蝈,我的家乡叫作“叫蚰子”。叫蚰子有两种。一种叫“侉叫蚰子”,那真是“侉”,跟一个叫驴子似的,叫起来“咶咶咶咶”很吵人。喂它一点辣椒,更吵得厉害。一种叫“秋叫蚰子”,全身碧绿如玻璃翠,小巧玲珑,鸣声亦柔细。

别出声,金铃子在小玻璃盒子里爬哪!它停下来,吃两口食,——鸭梨切成小骰子块。于是它叫了“丁零零零”……

乘凉。

搬一张大竹床放在天井里,横七竖八一躺,浑身爽利,暑气全消。看月华。月华五色晶莹,变幻不定,非常好看。月亮周围有了一个模模糊糊的大圆圈,谓之“风圈”,近几天会刮风。 “乌猪子过江了”——黑云漫过天河,要下大雨。

一直到露水下来,竹床子的栏杆都湿了,才回去,这时已经很困了,才沾藤枕(我们那里夏天都枕藤枕或漆枕),已入梦乡。

鸡头米老了,新核桃下来了,夏天就快过去了。

(选自《人间草木》,有删改)

1.文章开头两次提到“夏天的早晨真舒服”,请简要分析其表达效果。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

运用了反复手法,突出了夏天早晨的舒服。第一次,开门见山,直接写出夏天早晨给人带来的舒适感,同时引出下文“令人舒服”的具体内容描写。第二次是为了强调夏天早晨的舒服。

2.第②段的栀子花之言,比较粗俗,作者的用意是什么?

_____________________________________________________________________________

突出栀子花“粗粗大大”“碰鼻子香”等极为朴实的特点,使栀子花的形象更生动传神。

★3.赏析文中画线的句子,至少选择两个角度。

西瓜以绳络悬之井中,下午剖食,一刀下去,喀嚓有声,凉气四溢,连眼睛都是凉的。

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①文白夹杂,有淡淡的幽默;②写出剖瓜时的声响和感受,有声音,有动作,有感受,给人丰富的想象,读来饶有趣味;③“连眼睛都是凉的”运用夸张的手法,写出凉气四溢的感受,让凉的感觉生动可感,真实可信。(写对两点即可)

★4.有人说:“散落世间的趣味儿,却可以被汪曾祺老先生以神奇的丝线加以串连。他的散文可以说是‘形散神不散’的典范。”请结合文章内容,从“形散神不散”的角度对本文进行赏析。(高阶思维)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:本文将散文“形散神不散”的特点表现到了极致。“形散”主要指没有主要人物、主要故事、主要景致。作品首先写夏天早晨的感觉,接着一种接一种地谈夏天的事物。作者写这些事物,只是淡淡地谈,写完即止,决不铺张。但看似散漫,实则贯穿全文的是对夏天的一种感受,是对夏天的喜爱之情,体现了“形散神不散”的特点。(意对即可)

谢谢大家!

第四单元

第四单元 大单元整体教学作业设计

【原创内容,侵权必究】

第四单元整体教学主题:情感哲思

单元目标

1.感知课文内容,体会文章表达的情感,理解作者对生活的感悟和思考,丰富自己的精神世界。

2.了解不同类型散文的特点,着重把握各类散文在写法上的独特之处。

3.反复朗读课文,品味、欣赏各具特色的语言,培养对散文语言的赏析能力。

各课重点

《背影》

思考探究:1.标题的作用,写作方式及缘由。2.情感态度的变化。3.理解人物的心理活动。

积累拓展:4.赏析语句。5.内容理解,联系自我谈体会。

《白杨礼赞》

思考探究:1.线索作用,概括内容。2.烘托、映衬、做铺垫、抑扬手法、对比手法。3.理解重点词语含义。

积累拓展:4.象征意义。5.使用象征手法片段写作。

《散文二篇》

1.理解含义及表达效果。2.理解作者胸怀和境界。3.谈认识思考。4.类文阅读。

《昆明的雨》

1.情感线索。2.圈点批注,朗读品味。

梳理探究

1.【体裁探究】形散神聚是散文的特点。请结合《白杨礼赞》和《昆明的雨》加以分析。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

《白杨礼赞》以赞美白杨树的不平凡为线索,先写白杨树生长环境的不平凡,再写白杨树外形气质的不平凡,最后直陈白杨树的象征意义,大声疾呼“我”要高声赞美白杨树以深化主题,表达作者对北方抗战军民的崇敬和赞颂。《昆明的雨》不仅仅写了雨,还写了仙人掌、菌类、杨梅、缅桂花,看起来有些“散”,但其中贯穿着一条线索——对昆明生活的怀念之情。

2.【标题作用】标题是文章的眼睛,散文也不例外。请分别分析《背影》《我为什么而活着》这两个标题的作用。

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

《背影》:从内容来看,作者以“背影”为父爱的象征点、父子之情的交汇点、父子关系改善的触发点;从结构来看,“背影”是文章中“我”的情感变化的转折点,也是文章的线索。

《我为什么而活着》:作者用一个问句做标题,既点明了文章要论说的话题,又制造了悬念,能够引发作者对“我为什么而活着”这一问题进行深刻思考。

3.【表现手法】欲扬先抑是《永久的生命》和《白杨礼赞》共同使用的手法,请结合文章内容加以分析。

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

《永久的生命》先谈生命的易逝,欲扬先抑;再从正面展开,谈生命的永久;最后联系现实生活,高唱生命的凯歌。《白杨礼赞》第二段描述完高原景色后,接着写这样的景色带给作者的感受:先是感受到“雄壮”“伟大”,接着又觉得有一些“单调”,为接下来写猛然见到白杨树时“惊奇地叫了一声”做衬托,为突出白杨树的“不平凡”蓄足气势,这是欲扬先抑。三个层次,条理清晰,章法井然。

4.【散文语言特色】朱自清的《背影》语言朴素而又典雅;汪曾祺的《昆明的雨》语言平淡自然,却饶有趣味。请结合相关语句进行赏析。

【甲】过铁道时,他先将橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。

【乙】卖杨梅的都是苗族女孩子,戴一顶小花帽子,穿着扳尖的绣了满帮花的鞋,坐在人家阶石的一角,不时吆喝一声:“卖杨梅——”声音娇娇的。

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

【甲】通过系列动作“先……散放”“慢慢爬下”“再抱起”,描述了父亲从月台买回橘子实则不轻松的过程,语言简洁细致;“一股脑儿放”“扑扑衣上的泥土”写出父亲怕“我”担心,故作轻松的样子,语言传神;“我赶紧去搀他”表现了“我”被父亲感动的内心的变化。短短的四句,通过人物外在行为和内在情绪矛盾的不断交织而展现父子之情,简洁、细腻、传神。

【乙】运用了外貌、语言描写,重在展现一个画面,营造一个意境;强调“声音娇娇的”,是以女孩的娇美衬托出昆明的柔美,更让人感受到作者对昆明的雨、昆明的人的喜爱之情。

群文阅读

散文:冯骥才《白发》

散文:汪曾祺《夏天》

表达交流

房东母女送出的缅桂花,含着温情,透着智慧,让人“心软软的”。讲一讲你与亲人、师友、邻里……相处时,含着温情,透着智慧的故事;或者谈一谈你对人与人相处之道的理解。

读写结合

片段作文:以统一的话题,表达真挚的情感(详见《作文专项训练本》P19~21)

整篇训练:以“感动”为话题,写一篇记叙文(详见《作文专项训练本》P24)

群文阅读

(一)白 发

冯骥才

①人生入秋,便开始被友人指着脑袋说:呀,你怎么也有白发了?听罢偶尔笑答一句:因为头发里的色素都跑到稿纸上去了。就这样,嘻嘻哈哈、糊里糊涂地翻过了生命的山峰,开始渐渐下坡来。或者再努力,往上登一登。

②对镜看白发,有时也会认真起来:这白发中的第一根是何时出现的?为了什么?思绪往往会超越时空,一下子回到了少年时那次同母亲聊天,母亲背窗而坐,窗子敞开着,微风无声地轻轻掀动母亲的头发。忽见母亲的一根头发被吹立起来,在夕照里竟然银亮银亮,是根白发!这根细细的白发在风里柔弱摇曳,却不肯倒下,好似对我召唤。我第一次看见母亲的白发,第一次强烈地感受到母亲也会老,这是多可怕的事啊!我禁不住过去扑在母亲怀里。母亲不知出了什么事,问我。她用力想托我起来,我却紧紧抱住母亲,好似生怕她离去。事后,我一直没有告诉母亲这究竟为了什么。最浓烈的感情难以表达出来,最脆弱的感情只能珍藏在自己心里。如今,母亲已是满头白发。但初见她白发的感受却深刻难忘。那种人生感叹,那种凄然,那种无可奈何,正像我们无法把地上的落叶抛回树枝上去。

③当妻子把一小酒盅染发剂和一枝扁头油画笔拿到我面前,叫我帮她染发时,我心里一动,怎么,我们这一代生命的森林也开始落叶了?我瞥一眼她的头发,笑道:不过两三根白头发,也要这样小题大做?可是待我用手指撩开她的头发,我惊讶了,在这黑黑的头发里怎么会埋藏这么多的白发!我竟如此粗心大意,至今才发现才看到。也正是由于这样多的白发,才迫使她动用这遮掩青春衰退的颜色,可是她明明一头乌黑而清香的秀发呀,究竟怎样一根根悄悄变白的?是在我不停歇的忙忙碌碌、侃侃而谈中,还是在我不舍昼夜的埋头写作中?是那些年在大地震后寄人篱下的茹苦含辛的生活所致?还是为了我那次重病内心焦虑而催白的?

④黑发如同绿草,白发犹如枯草;黑发像绿草那样散发着生命诱人的气息,白发却像枯草那样晃动着刺目、凄凉的,枯竭的颜色。我怎样做才能还给她一如当年那一头美丽的黑发?我急于把她所有变白的头发染黑。她却说:“你是不是把染发剂滴在我头顶上了?”我一怔,赶忙用眼皮擒住泪水,不叫它再滴落下来。

⑤一次,我把剩下的染发剂交给她,请她也给我的头发染一染。这一染,居然年轻许多!谁说时光难返,谁说青春难再,就这样我也加入了用染发剂追回岁月的行列。谁知染发是件愈来愈艰难的事情。不仅日日增多的白发需要加工,而且这时才知道,白发并不是由黑发变的,它们是从走向衰老的生命深处滋生出来的。当染过的头发看上去一片乌黑青黛,它们的根部又齐刷刷冒出一茬雪白。任你怎样去染,去遮盖,它还是茬茬涌现。人生的秋天和大自然的春天一样顽强。挡不住的白发呀!

⑥开始时精心细染,不肯漏掉一根。但事情忙起来,没有闲暇染发,只好任由它花白。染又麻烦,不染难看,渐而成了负担。

⑦一日,邻家一位老者来访。这位老者阅历深、博学,又健朗,鹤发童颜,很有神采。他进屋,正坐在阳光里。一个画面令我震惊,他不单头发通白,连胡须眉毛也一概全白,在强光的照耀下,蓬松柔和,光亮透明,宛如银丝,真是美极了!我禁不住说,将来我也修炼出您这一头漂亮潇洒的白发就好了,现在的我,染和不染,成了两难。老者听了,朗声大笑,然后对我说:小老弟,你挺明白的人,怎么在白发面前糊涂了?孩童有稚嫩的美,青年有健旺的美,你有中年成熟的美,我有老来恬淡自如的美。这就像大自然的四季——春天葱茏,夏天繁盛,秋天斑斓,冬天纯净。各有各的美感,谁也不必羡慕谁,更不能模仿谁,模仿必累,勉强更累。人的事,生而尽其动,死而尽其静,听其自然。

⑧我听罢,顿觉地阔天宽,心情快活。摆一摆脑袋,头上花发来回一晃,宛如摇动一片秋光中的芦花。

(选自《河北日报》,有改动)

1.围绕白发,作者回忆了自己生活中的四个场景。阅读作品,填写下面的表格。

同母亲聊天时第一次看到母亲的白发

惊讶、内疚、自责

看到自己的白发层出,染与不染两难

羡慕、释然

2.一叶知秋,见白发而知岁月,本文通过白发写尽了发丝上的人生。为什么第③④段将白发比作“落叶”“枯草”,文末却比作“芦花”呢?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

第③④段,作者看到妻子的白发而生惊讶、内疚、自责之情,感慨生命流逝,把白发比作“落叶”“枯草”表现出作者的伤感。文末,老者的话让作者懂得人生四季各有各的美感,不必为时光流逝而伤心,作者顿觉醒悟,心中释然。把白发比作“芦花”可见作者懂得欣赏自己处于中年时期的美,表现了作者心情、认识的转变。

3.结合语境,理解第⑤段画线句的深刻含意。

人生的秋天和大自然的春天一样顽强。

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

把中年人比作人生的秋天,并与自然界的春天比较,生动形象地写出了白发茬茬涌现,挡也挡不住,表达了作者对时光难追、青春难返、生命衰老的悲叹。

★4.比较下面两段话,结合文本内容说说甲、乙两段在刻画父亲和母亲时描写方法、表达情感上有什么异同点。(高阶思维)

【甲】我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子。这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

——节选自朱自清《背影》

【乙】忽见母亲的一根头发被吹立起来,在夕照里竟然银亮银亮,是根白发!这根细细的白发在风里柔弱摇曳,却不肯倒下,好似对我召唤。我第一次看见母亲的白发,第一次强烈地感受到母亲也会老,这是多可怕的事啊!我禁不住过去扑在母亲怀里。

——节选自冯骥才《白发》

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

描写方法:甲乙两段都运用了外貌描写、动作描写。乙段还运用了心理描写。

情感分析:甲段表现了作者看到父亲过铁道为自己买橘子艰难的动作时,被父爱感动的情感。乙段表现了作者看到母亲的白发,感到母亲也会变老,心中震惊、凄然的情感。

(二)夏 天

汪曾祺

①夏天的早晨真舒服。空气很凉爽,草上还挂着露水(蜘蛛网上也挂着露水)。写大字一张,读古文一篇。夏天的早晨真舒服。

②凡花大都是五瓣,栀子花却是六瓣。山歌云:“栀子花开六瓣头。”栀子花粗粗大大,色白,近蒂处微绿,极香,香气简直有点叫人受不了,我的家乡人说是“碰鼻子香”。栀子花粗粗大大,又香得掸都掸不开,于是为文雅人不取,以为品格不高。栀子花说:“去你的,我就是要这样香,香得痛痛快快,你们管得着吗!”

③夏天的花里最为幽静的是珠兰。

④牵牛花短命。早晨沾露才开,午时即已萎谢。

⑤秋葵也命薄。瓣淡黄,白心,心外有紫晕。风吹薄瓣,楚楚可怜。

⑥凤仙花有单瓣者,有重瓣者。重瓣者如小牡丹,凤仙花茎粗肥,湖南人用以腌“臭咸菜” ,此吾乡所未有。

⑦马齿苋、狗尾巴草、益母草,都长得非常旺盛。

⑧淡竹叶开浅蓝色小花,如小蝴蝶,很好看。叶片微似竹叶而较柔软。

⑨“万把钩”即苍耳。因为结的小果上有许多小钩,碰到它就会挂在衣服上,得小心摘去,所以孩子叫它“万把钩”。

⑩我们那里有一种“巴根草”,贴地而长,见缝扎根,一棵草蔓延开来,长了很多根,横的,竖的,一大片。而且非常顽强,拉扯不断。很小的孩子就会唱:巴根草,绿茵茵,唱个唱,把狗听。

最讨厌的是“臭芝麻”。掏蟋蟀、捉金铃子,常常沾了一裤腿。奇臭无比,很难除净。

西瓜以绳络悬之井中,下午剖食,一刀下去,喀嚓有声,凉气四溢,连眼睛都是凉的。天下皆重“黑籽红瓤”,吾乡独以“三白”为贵:白皮、白瓤、白籽。“三白”以东墩产者最佳。

香瓜有:牛角酥,状似牛角,瓜皮淡绿色,刨去皮,则瓜肉浓绿,籽赤红,味浓而肉脆,北京亦有,谓之“羊角蜜”;蛤蟆酥,不甚甜而脆,嚼之有黄瓜香;梨瓜,大如拳,白皮,白瓤,生脆有梨香;有一种较大,皮色如蛤蟆,不甚甜,而极“面”,孩子们称之为“奶奶哼”,说奶奶一边吃,一边“哼”。

蝈蝈,我的家乡叫作“叫蚰子”。叫蚰子有两种。一种叫“侉叫蚰子”,那真是“侉”,跟一个叫驴子似的,叫起来“咶咶咶咶”很吵人。喂它一点辣椒,更吵得厉害。一种叫“秋叫蚰子”,全身碧绿如玻璃翠,小巧玲珑,鸣声亦柔细。

别出声,金铃子在小玻璃盒子里爬哪!它停下来,吃两口食,——鸭梨切成小骰子块。于是它叫了“丁零零零”……

乘凉。

搬一张大竹床放在天井里,横七竖八一躺,浑身爽利,暑气全消。看月华。月华五色晶莹,变幻不定,非常好看。月亮周围有了一个模模糊糊的大圆圈,谓之“风圈”,近几天会刮风。 “乌猪子过江了”——黑云漫过天河,要下大雨。

一直到露水下来,竹床子的栏杆都湿了,才回去,这时已经很困了,才沾藤枕(我们那里夏天都枕藤枕或漆枕),已入梦乡。

鸡头米老了,新核桃下来了,夏天就快过去了。

(选自《人间草木》,有删改)

1.文章开头两次提到“夏天的早晨真舒服”,请简要分析其表达效果。

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

运用了反复手法,突出了夏天早晨的舒服。第一次,开门见山,直接写出夏天早晨给人带来的舒适感,同时引出下文“令人舒服”的具体内容描写。第二次是为了强调夏天早晨的舒服。

2.第②段的栀子花之言,比较粗俗,作者的用意是什么?

_____________________________________________________________________________

突出栀子花“粗粗大大”“碰鼻子香”等极为朴实的特点,使栀子花的形象更生动传神。

★3.赏析文中画线的句子,至少选择两个角度。

西瓜以绳络悬之井中,下午剖食,一刀下去,喀嚓有声,凉气四溢,连眼睛都是凉的。

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

①文白夹杂,有淡淡的幽默;②写出剖瓜时的声响和感受,有声音,有动作,有感受,给人丰富的想象,读来饶有趣味;③“连眼睛都是凉的”运用夸张的手法,写出凉气四溢的感受,让凉的感觉生动可感,真实可信。(写对两点即可)

★4.有人说:“散落世间的趣味儿,却可以被汪曾祺老先生以神奇的丝线加以串连。他的散文可以说是‘形散神不散’的典范。”请结合文章内容,从“形散神不散”的角度对本文进行赏析。(高阶思维)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

示例:本文将散文“形散神不散”的特点表现到了极致。“形散”主要指没有主要人物、主要故事、主要景致。作品首先写夏天早晨的感觉,接着一种接一种地谈夏天的事物。作者写这些事物,只是淡淡地谈,写完即止,决不铺张。但看似散漫,实则贯穿全文的是对夏天的一种感受,是对夏天的喜爱之情,体现了“形散神不散”的特点。(意对即可)

谢谢大家!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读