统编版语文八年级上册 第三单元-11 短文二篇 习题课件(共25张PPT)

文档属性

| 名称 | 统编版语文八年级上册 第三单元-11 短文二篇 习题课件(共25张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-26 08:38:17 | ||

图片预览

文档简介

(共25张PPT)

第三单元

11 短文二篇

课内文言文阅读

课内外比较阅读

答谢中书书

一、基础积累

1.解释文中加点字词,并翻译全文

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱 ( )备。晓雾将歇 ( ),猿鸟乱鸣;夕日欲颓 ( ),沉鳞竞 ( )跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与 ( )其奇者。

都

参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思

消散

坠落

争相

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

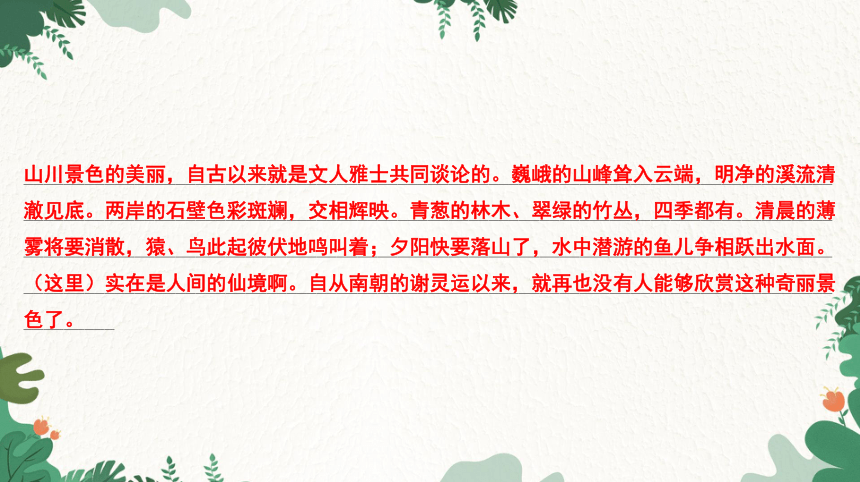

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。青葱的林木、翠绿的竹丛,四季都有。清晨的薄雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫着;夕阳快要落山了,水中潜游的鱼儿争相跃出水面。(这里)实在是人间的仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

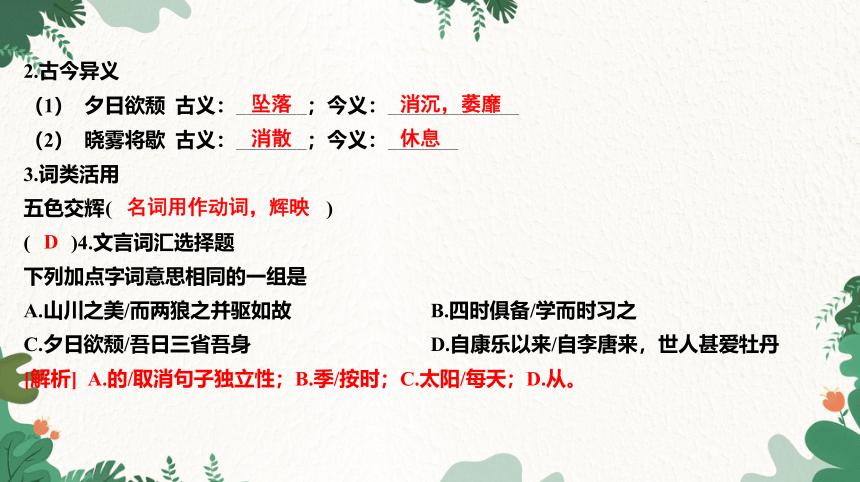

2.古今异义

(1) 夕日欲颓 古义:_______;今义:_____________

坠落

消沉,萎靡

(2) 晓雾将歇 古义:_______;今义:_______

消散

休息

3.词类活用

五色交辉 ( )

名词用作动词,辉映

( @7@ )4.文言词汇选择题

下列加点字词意思相同的一组是

A.山川之 美/而两狼之 并驱如故 B.四时 俱备/学而时 习之

C.夕日 欲颓/吾日 三省吾身 D.自 康乐以来/自 李唐来,世人甚爱牡丹

D

[解析] A.的/取消句子独立性;B.季/按时;C.太阳/每天;D.从。

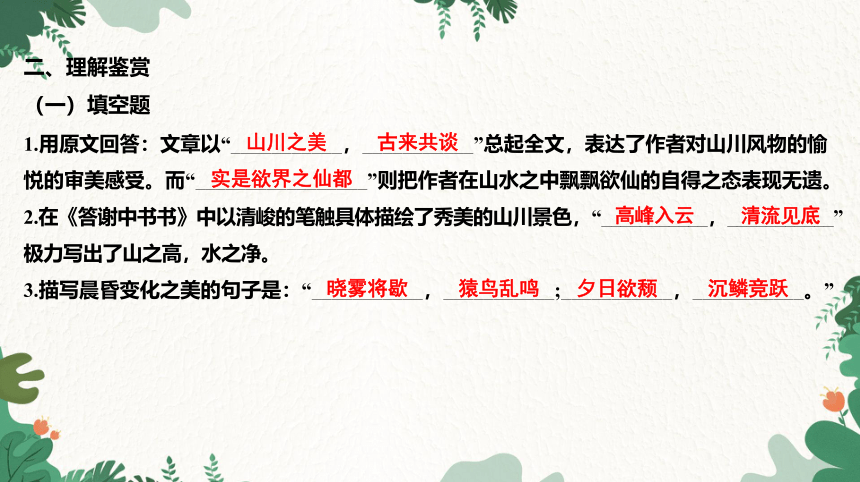

二、理解鉴赏

(一)填空题

1.用原文回答:文章以“___________,___________”总起全文,表达了作者对山川风物的愉悦的审美感受。而“_________________”则把作者在山水之中飘飘欲仙的自得之态表现无遗。

山川之美

古来共谈

实是欲界之仙都

2.在《答谢中书书》中以清峻的笔触具体描绘了秀美的山川景色,“___________,___________”极力写出了山之高,水之净。

高峰入云

清流见底

3.描写晨昏变化之美的句子是:“___________,___________;___________,___________。”

晓雾将歇

猿鸟乱鸣

夕日欲颓

沉鳞竞跃

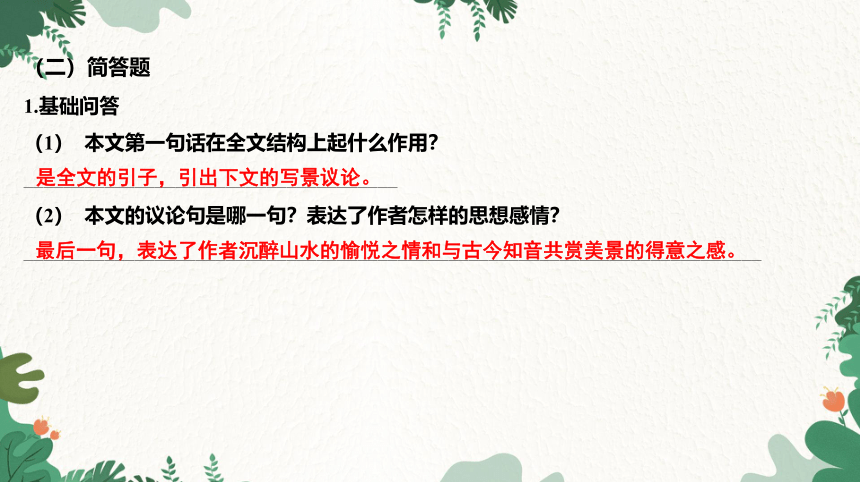

(二)简答题

1.基础问答

(1) 本文第一句话在全文结构上起什么作用?

_____________________________________

是全文的引子,引出下文的写景议论。

(2) 本文的议论句是哪一句?表达了作者怎样的思想感情?

_________________________________________________________________________

最后一句,表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

2.教材母题

《答谢中书书》所写的景物有什么特征?文章结尾说:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”想一想,其中有什么言外之意?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1)所写景物特征:景物非常秀美,山高水净,绚烂多彩,充满无穷生机。(2)结尾一句,含有三层言外之意:其一,康乐是“能与其奇者”,表现出作者对谢灵运的钦慕;其二,自谢灵运之后,不再有人“能与其奇”,惋惜于世人对秀美山水的无动于衷;其三,“我”是继谢灵运之后又一“能与其奇者”,为自己的审美情趣而自许,期与谢公比肩之意溢于言表。

3.[山东德州中考] 中考真题

本文是一篇美文,请从不同角度简要赏析。

________________________________________________________________________________

对仗工整,节奏鲜明;色彩斑斓,动静结合;言简义丰,耐人寻味;情景交融,忘情山水。

(三)选择题

( @22@ )下列对文章的分析理解,不正确 的一项是

A.本文通过描写山水相映之美、色彩配合之美、晨昏变化之美和动静相衬之美,勾画出了一幅令人心旷神怡的山水画卷。

B.全文分三部分。“山川之美,古来共谈”总领全文,中间部分则具体叙写山川之美,最后以“实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者”的感慨结束。

C.文中的“自康乐以来,未复有能与其奇者”这句话的用意在于表明自谢灵运以来,没有人能够欣赏山水的妙处,而作者能够从中发现无尽的乐趣。

D.本文描绘了“山川之美”,表达了作者热爱自然,沉醉山水的思想感情,并含蓄委婉地表达了自己仕途不得意之情。

D

[解析] 没有表达“自己仕途不得意之情”。

记承天寺夜游

一、基础积累

1.解释文中加点字词,并翻译全文

元丰六年十月十二日夜,解衣欲 ( )睡,月色入户,欣然起行。念 ( )无与 ( )为乐者,遂 ( )至 ( )承天寺寻张怀民。怀民亦未寝 ( ),相与 (

)步于中庭。庭下如 ( )积水空明,水中藻、荇交 ( )横 ( ),盖 ( )竹柏影也。何夜无月?何处 ( )无竹柏?但 ( )少闲人如吾两人者耳 ( )。

只是语气词,相当于“罢了”

想要

考虑,想到

一起

于是

到

睡

共同,

一起

好像

交错

纵横

大概是

地方

只是

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里,(十分幽美,动人游兴,)于是我高兴地起来走到户外。想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

2.一词多义

(1)

夕日欲 颓( )

解衣欲 睡( )

将要

想要

(2)

未复有能与 其奇者( )

相与 步于中庭( )

参与,这里指欣赏、领悟

共同,一起

欲

与

(3)

寻 张怀民( )

飞来山上千寻 塔( )

(4)

庭下如积水空 明( )

空 谷传响( )

寻

空

寻找

长度单位

形容水的澄澈

空荡荡的

3.古今异义

(1)但 少闲人如吾两人者耳 古义:_______________;今义:_________________________

只是,只不过

但是,表转折关系的连词

(2) 如吾两人者耳 古义:___________________________;今义:_____________

助词,相当于“而已”“罢了”

名词,耳朵

4.词类活用

相与步 于中庭 ( )

名词用作动词,散步

5.文言词汇选择题

( @38@ )(1) 下面各句中对加点字解释有误 的一项是

A.月色入户,欣然起 行 起:起床 B.念无与为乐 者 乐:快乐

C.庭下如积水空 明 空:空白 D.水中藻、荇交 横 交:交错

C

[解析] 形容水的澄澈。

( @40@ )(2) 下列各组句子中,加点词意思相同的一项是

A.月色入 户/元方入 门不顾 B.解衣欲 睡/夕日欲 颓

C.遂 至承天寺寻张怀民/肃遂 拜蒙母 D.念无与 为乐者/未复有能与 其奇者

C

[解析] A.照进/走入;B.想要/将要;C.于是;D.一起/参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思。

二、理解鉴赏

(一)填空题

1.作者至承天寺邀请张怀民前的心理活动是“_______________”;张怀民和作者有同样的愁思,大概也是由“___________”引起的吧。可见二人境遇相同,心意亦有相通之处,才能“心有灵犀一点通”。(用原文句子填空)

念无与为乐者

月色入户

2.原本打算就此入睡的作者因“___________”而欣然出行,因“_______________”而寻张怀民,因“_________________”而产生无尽的遐想。(用原文句子填空)

月色入户

念无与为乐者

庭下如积水空明

3.本文以寥寥数笔勾勒出人、情、景合一的意境。先写因“___________”勾起作者夜游的兴致,再以写实笔法描绘了“_________________,_________、_________,_____________”的澄澈的月光,最后用“_______________________”抒发了对世人汲汲于名利而无人赏月的惋惜。(用原文填空)

月色入户

庭下如积水空明

水中藻

荇交横

盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳

(二)简答题

1.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”一句中蕴含着作者怎样微妙而复杂的思想感情?

_______________________________________________________________

透露出作者在贬谪中感慨深微而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。

2.作者的复杂感情(旷达胸怀)主要表现在哪些方面?用简洁的语言概括。

_______________________________________________

①贬谪悲凉;②人生感慨;③赏月喜悦;④漫步悠闲。

3.此文为作者遭贬之后所作,作者此时心情应抑郁才对,可作者却“欣然起行”,不但描绘了月景,还自诩“闲人”。对于作者这种做法,你怎样看待?结合实际谈谈。(高阶思维)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

作者此时心情虽抑郁,但作者的“欣然起行”“赏月”和自诩“闲人”,都是苦中作乐,用寓情于景来排遣抑郁。这种做法是值得称赞的,因为人不论遇到什么困难,多么抑郁,都应学会苦中作乐,找到生活的希望和乐趣,尽可能给自己一个快乐的心情。因为即使痛苦也是于事无补的。

(三)选择题

( @56@ )1.下列对文章的分析理解,不正确 的一项是

A.自比“闲人”,则所有意味尽含其中。透露出作者在贬谪中虽感慨深微,而又随缘自适,自我排遣的特殊心境。

B.作者对月夜的景色做了美妙的描绘,真实地记录了他当时生活的一个片段,也体现了他与张怀民的深厚友谊和对知音甚多的无限感慨。

C.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”虚实相生,一正一侧。作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

D.文章表达的感情是微妙而复杂的:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。

B

[解析] “对知音甚多的无限感慨”有误。

( @58@ )2.下列对《答谢中书书》和《记承天寺夜游》两文的理解,有误 的一项是

A.《答谢中书书》的文体是书信,这时的书信,不仅是一种应用文体,且已发展为书信体散文。

B.《答谢中书书》“实是欲界之仙都”一句表达作者沉醉于山水之美,《记承天寺夜游》结尾“闲人”二字表达作者的闲情雅致,两篇文章都表现出不想为官的思想。

C.《答谢中书书》和《记承天寺夜游》两文综合运用了不同的表达方式,《答谢中书书》感慨开端,然后具体描绘景物,最后赞美和感慨收束;《记承天寺夜游》则熔叙事、写景、议论于一炉,环环相扣。

D.在行文风格上,《答谢中书书》有骈文的特点,句式整齐,节奏感强,兼用散句。《记承天寺夜游》自然成文,不事雕琢,散句为主,节奏舒缓,读来有种散淡自然的感觉。

B

[解析] 《记承天寺夜游》根据作者写作时的境遇,可以看出“闲”指的是悠闲,这里蕴含着赏月的欣喜、漫步的悠闲,也有被贬谪的悲凉和人生的感慨。此文没有表现出不想为官的思想。

【甲】《记承天寺夜游》

【乙】书上元夜游

[宋]苏 轼

己卯上元,予在儋州(地名,现在属于海南),有老书生数人来过 ,曰:“良月嘉夜,先生能一出乎 ”予欣然从 之,步城西,入僧舍历小巷民夷杂糅屠沽纷然。归舍已三鼓矣。舍中掩关熟睡,已再鼾矣。放杖而笑,孰为得失 过(苏轼的小儿子)问先生何笑,盖自笑也。然 亦笑韩退之钓鱼无得,更欲 远去,不知走海者未必得大鱼也。

( @60@ )1.下列各组中,加点词语意思相同的一项是

A.有老书生数人来过 /及鲁肃过 寻阳 B.予欣然从 之/择其善者而从 之

C.然 亦笑韩退之钓鱼无得/欣然 起行 D.更欲 远去/解衣欲 睡

D

[解析] A.拜访,探望/经过;B.跟随/学习;C.然而,但是/……的样子;D.想要。

2.请用“/”给文中画横线的句子断句。

入 僧 舍 历 小 巷 民 夷 杂 糅 屠 沽 纷 然

[答案] 入 僧 舍/ 历 小 巷 /民 夷 杂 糅 /屠 沽 纷 然

3.短文中,作者借“走海者未必得大鱼也”道出了什么生活哲理?

_____________________________________________

道出了因缘自适,随遇而安,达观的生活哲理。

( @64@ )4.下列对【甲】【乙】两文的理解和分析,不正确 的一项是

A.【甲】文“月色入户,欣然起行”八个字,高度概括了作者在寂寞夜晚难得的喜悦与兴奋。

B.【乙】文中“笑韩退之”是笑韩愈被贬后不能看破人生得失,不能做到随遇而安。

C.【甲】【乙】两文分别用凝练的笔墨描写了庭中夜色之美和上元之夜的繁华景象、祥和淳朴的民风。

D.【甲】【乙】两文都表现了作者被贬后抑郁不能排遣,追求解脱而不得的苦闷心情。

D

[解析] D项中“两文都表现了作者被贬后抑郁不能排遣,追求解脱而不得的苦闷心情”不正确,从【甲】文最后一句“但少闲人如吾两人者耳”、【乙】文“放杖而笑,孰为得失?”一句可知,作者的心情都是达观的。

【乙】【参考译文】己卯年正月十五,我在儋州,有几个老书生来拜访时对我说:“如此好的月夜,先生能不能一起出去呢?”我便很高兴地跟随他们,走到了城西,进入了和尚的住所,穿过了小巷,只见汉族和少数民族居于此,屠户与卖酒者多得很。回到家中已经三更了,家里的人闭门熟睡,睡得很鼾甜。我放下拐杖,然后笑了笑,什么是得,什么是失呢?苏过问我为什么笑,大概是自己笑自己吧。然而也是笑韩愈钓鱼没有钓到,还想要到更远的地方钓鱼,却不知道在海边的人也未必能钓到大鱼。

谢谢大家!

第三单元

11 短文二篇

课内文言文阅读

课内外比较阅读

答谢中书书

一、基础积累

1.解释文中加点字词,并翻译全文

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时

都

参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思

消散

坠落

争相

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

山川景色的美丽,自古以来就是文人雅士共同谈论的。巍峨的山峰耸入云端,明净的溪流清澈见底。两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。青葱的林木、翠绿的竹丛,四季都有。清晨的薄雾将要消散,猿、鸟此起彼伏地鸣叫着;夕阳快要落山了,水中潜游的鱼儿争相跃出水面。(这里)实在是人间的仙境啊。自从南朝的谢灵运以来,就再也没有人能够欣赏这种奇丽景色了。

2.古今异义

(1) 夕日欲

坠落

消沉,萎靡

(2) 晓雾将

消散

休息

3.词类活用

五色交

名词用作动词,辉映

( @7@ )4.文言词汇选择题

下列加点字词意思相同的一组是

A.山川

C.夕

D

[解析] A.的/取消句子独立性;B.季/按时;C.太阳/每天;D.从。

二、理解鉴赏

(一)填空题

1.用原文回答:文章以“___________,___________”总起全文,表达了作者对山川风物的愉悦的审美感受。而“_________________”则把作者在山水之中飘飘欲仙的自得之态表现无遗。

山川之美

古来共谈

实是欲界之仙都

2.在《答谢中书书》中以清峻的笔触具体描绘了秀美的山川景色,“___________,___________”极力写出了山之高,水之净。

高峰入云

清流见底

3.描写晨昏变化之美的句子是:“___________,___________;___________,___________。”

晓雾将歇

猿鸟乱鸣

夕日欲颓

沉鳞竞跃

(二)简答题

1.基础问答

(1) 本文第一句话在全文结构上起什么作用?

_____________________________________

是全文的引子,引出下文的写景议论。

(2) 本文的议论句是哪一句?表达了作者怎样的思想感情?

_________________________________________________________________________

最后一句,表达了作者沉醉山水的愉悦之情和与古今知音共赏美景的得意之感。

2.教材母题

《答谢中书书》所写的景物有什么特征?文章结尾说:“自康乐以来,未复有能与其奇者。”想一想,其中有什么言外之意?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(1)所写景物特征:景物非常秀美,山高水净,绚烂多彩,充满无穷生机。(2)结尾一句,含有三层言外之意:其一,康乐是“能与其奇者”,表现出作者对谢灵运的钦慕;其二,自谢灵运之后,不再有人“能与其奇”,惋惜于世人对秀美山水的无动于衷;其三,“我”是继谢灵运之后又一“能与其奇者”,为自己的审美情趣而自许,期与谢公比肩之意溢于言表。

3.[山东德州中考] 中考真题

本文是一篇美文,请从不同角度简要赏析。

________________________________________________________________________________

对仗工整,节奏鲜明;色彩斑斓,动静结合;言简义丰,耐人寻味;情景交融,忘情山水。

(三)选择题

( @22@ )下列对文章的分析理解,

A.本文通过描写山水相映之美、色彩配合之美、晨昏变化之美和动静相衬之美,勾画出了一幅令人心旷神怡的山水画卷。

B.全文分三部分。“山川之美,古来共谈”总领全文,中间部分则具体叙写山川之美,最后以“实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者”的感慨结束。

C.文中的“自康乐以来,未复有能与其奇者”这句话的用意在于表明自谢灵运以来,没有人能够欣赏山水的妙处,而作者能够从中发现无尽的乐趣。

D.本文描绘了“山川之美”,表达了作者热爱自然,沉醉山水的思想感情,并含蓄委婉地表达了自己仕途不得意之情。

D

[解析] 没有表达“自己仕途不得意之情”。

记承天寺夜游

一、基础积累

1.解释文中加点字词,并翻译全文

元丰六年十月十二日夜,解衣

)步于中庭。庭下

只是语气词,相当于“罢了”

想要

考虑,想到

一起

于是

到

睡

共同,

一起

好像

交错

纵横

大概是

地方

只是

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

元丰六年十月十二日夜晚,我解开衣服,正打算睡觉,这时月光照进门里,(十分幽美,动人游兴,)于是我高兴地起来走到户外。想到没有人与我共同游乐,于是来到承天寺寻找张怀民。张怀民也还没有睡觉,(于是)我们一起在院子里散步。庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。哪一夜没有月光?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

2.一词多义

(1)

夕日

解衣

将要

想要

(2)

未复有能

相

参与,这里指欣赏、领悟

共同,一起

欲

与

(3)

飞来山上千

(4)

庭下如积水

寻

空

寻找

长度单位

形容水的澄澈

空荡荡的

3.古今异义

(1)

只是,只不过

但是,表转折关系的连词

(2) 如吾两人者

助词,相当于“而已”“罢了”

名词,耳朵

4.词类活用

相与

名词用作动词,散步

5.文言词汇选择题

( @38@ )(1) 下面各句中对加点字解释

A.月色入户,欣然

C.庭下如积水

C

[解析] 形容水的澄澈。

( @40@ )(2) 下列各组句子中,加点词意思相同的一项是

A.月色

C.

C

[解析] A.照进/走入;B.想要/将要;C.于是;D.一起/参与。这里有“欣赏”“领悟”的意思。

二、理解鉴赏

(一)填空题

1.作者至承天寺邀请张怀民前的心理活动是“_______________”;张怀民和作者有同样的愁思,大概也是由“___________”引起的吧。可见二人境遇相同,心意亦有相通之处,才能“心有灵犀一点通”。(用原文句子填空)

念无与为乐者

月色入户

2.原本打算就此入睡的作者因“___________”而欣然出行,因“_______________”而寻张怀民,因“_________________”而产生无尽的遐想。(用原文句子填空)

月色入户

念无与为乐者

庭下如积水空明

3.本文以寥寥数笔勾勒出人、情、景合一的意境。先写因“___________”勾起作者夜游的兴致,再以写实笔法描绘了“_________________,_________、_________,_____________”的澄澈的月光,最后用“_______________________”抒发了对世人汲汲于名利而无人赏月的惋惜。(用原文填空)

月色入户

庭下如积水空明

水中藻

荇交横

盖竹柏影也

但少闲人如吾两人者耳

(二)简答题

1.“何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。”一句中蕴含着作者怎样微妙而复杂的思想感情?

_______________________________________________________________

透露出作者在贬谪中感慨深微而又随缘自适、自我排遣的特殊心境。

2.作者的复杂感情(旷达胸怀)主要表现在哪些方面?用简洁的语言概括。

_______________________________________________

①贬谪悲凉;②人生感慨;③赏月喜悦;④漫步悠闲。

3.此文为作者遭贬之后所作,作者此时心情应抑郁才对,可作者却“欣然起行”,不但描绘了月景,还自诩“闲人”。对于作者这种做法,你怎样看待?结合实际谈谈。(高阶思维)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

作者此时心情虽抑郁,但作者的“欣然起行”“赏月”和自诩“闲人”,都是苦中作乐,用寓情于景来排遣抑郁。这种做法是值得称赞的,因为人不论遇到什么困难,多么抑郁,都应学会苦中作乐,找到生活的希望和乐趣,尽可能给自己一个快乐的心情。因为即使痛苦也是于事无补的。

(三)选择题

( @56@ )1.下列对文章的分析理解,

A.自比“闲人”,则所有意味尽含其中。透露出作者在贬谪中虽感慨深微,而又随缘自适,自我排遣的特殊心境。

B.作者对月夜的景色做了美妙的描绘,真实地记录了他当时生活的一个片段,也体现了他与张怀民的深厚友谊和对知音甚多的无限感慨。

C.“庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。”虚实相生,一正一侧。作者以高度凝练的笔墨,点染出一个空明澄澈、疏影摇曳、似真似幻的美妙境界。

D.文章表达的感情是微妙而复杂的:贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲都包含其中。

B

[解析] “对知音甚多的无限感慨”有误。

( @58@ )2.下列对《答谢中书书》和《记承天寺夜游》两文的理解,

A.《答谢中书书》的文体是书信,这时的书信,不仅是一种应用文体,且已发展为书信体散文。

B.《答谢中书书》“实是欲界之仙都”一句表达作者沉醉于山水之美,《记承天寺夜游》结尾“闲人”二字表达作者的闲情雅致,两篇文章都表现出不想为官的思想。

C.《答谢中书书》和《记承天寺夜游》两文综合运用了不同的表达方式,《答谢中书书》感慨开端,然后具体描绘景物,最后赞美和感慨收束;《记承天寺夜游》则熔叙事、写景、议论于一炉,环环相扣。

D.在行文风格上,《答谢中书书》有骈文的特点,句式整齐,节奏感强,兼用散句。《记承天寺夜游》自然成文,不事雕琢,散句为主,节奏舒缓,读来有种散淡自然的感觉。

B

[解析] 《记承天寺夜游》根据作者写作时的境遇,可以看出“闲”指的是悠闲,这里蕴含着赏月的欣喜、漫步的悠闲,也有被贬谪的悲凉和人生的感慨。此文没有表现出不想为官的思想。

【甲】《记承天寺夜游》

【乙】书上元夜游

[宋]苏 轼

己卯上元,予在儋州(地名,现在属于海南),有老书生数人来

( @60@ )1.下列各组中,加点词语意思相同的一项是

A.有老书生数人来

C.

D

[解析] A.拜访,探望/经过;B.跟随/学习;C.然而,但是/……的样子;D.想要。

2.请用“/”给文中画横线的句子断句。

入 僧 舍 历 小 巷 民 夷 杂 糅 屠 沽 纷 然

[答案] 入 僧 舍/ 历 小 巷 /民 夷 杂 糅 /屠 沽 纷 然

3.短文中,作者借“走海者未必得大鱼也”道出了什么生活哲理?

_____________________________________________

道出了因缘自适,随遇而安,达观的生活哲理。

( @64@ )4.下列对【甲】【乙】两文的理解和分析,

A.【甲】文“月色入户,欣然起行”八个字,高度概括了作者在寂寞夜晚难得的喜悦与兴奋。

B.【乙】文中“笑韩退之”是笑韩愈被贬后不能看破人生得失,不能做到随遇而安。

C.【甲】【乙】两文分别用凝练的笔墨描写了庭中夜色之美和上元之夜的繁华景象、祥和淳朴的民风。

D.【甲】【乙】两文都表现了作者被贬后抑郁不能排遣,追求解脱而不得的苦闷心情。

D

[解析] D项中“两文都表现了作者被贬后抑郁不能排遣,追求解脱而不得的苦闷心情”不正确,从【甲】文最后一句“但少闲人如吾两人者耳”、【乙】文“放杖而笑,孰为得失?”一句可知,作者的心情都是达观的。

【乙】【参考译文】己卯年正月十五,我在儋州,有几个老书生来拜访时对我说:“如此好的月夜,先生能不能一起出去呢?”我便很高兴地跟随他们,走到了城西,进入了和尚的住所,穿过了小巷,只见汉族和少数民族居于此,屠户与卖酒者多得很。回到家中已经三更了,家里的人闭门熟睡,睡得很鼾甜。我放下拐杖,然后笑了笑,什么是得,什么是失呢?苏过问我为什么笑,大概是自己笑自己吧。然而也是笑韩愈钓鱼没有钓到,还想要到更远的地方钓鱼,却不知道在海边的人也未必能钓到大鱼。

谢谢大家!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读