北师大版必修3第1课从百家争鸣到独尊儒术(共34张PPT)

文档属性

| 名称 | 北师大版必修3第1课从百家争鸣到独尊儒术(共34张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 51.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 北师大版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-03-06 09:22:10 | ||

图片预览

文档简介

课件34张PPT。 第一课 从百家争鸣到独尊儒术知 识 要 点●百家争鸣局面的形成

●老子、庄子、韩非子的基本思想主张

●孔子、孟子、荀子和儒家思想的形成

●董仲舒新儒学体系的形成

●儒学正统地位的确立 一、百家争鸣局面的出现(春秋战国时期)1.“诸子百家”和“百家争鸣”的含义※诸子百家(百家只是一个概数,并不是指一百家,而是指很多的学术流派)

九流:儒家、道家、墨家、法家、阴阳家、

纵橫家、农家、名家、杂家 (三教九流)

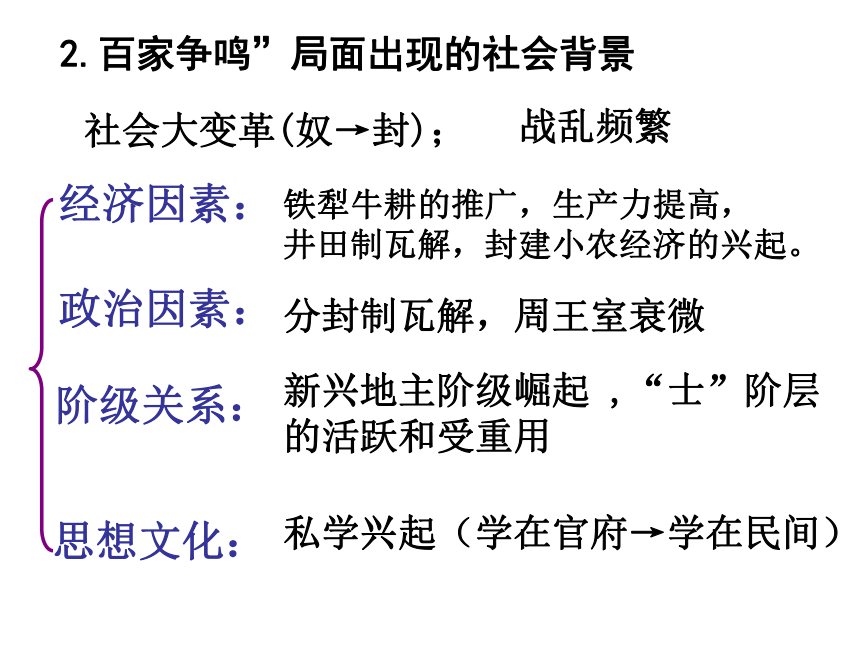

十家:儒家、道家、墨家、法家、阴阳家、纵橫家、农家、名家、杂家、小说家※百家争鸣春秋战国时期,代表不同政治势力的思想家,按照各自的利益和要求,提出自己的主张,批驳他人的主张,形成“百家争鸣”的局面。2.百家争鸣”局面出现的社会背景 社会大变革(奴→封); 战乱频繁铁犁牛耕的推广,生产力提高,

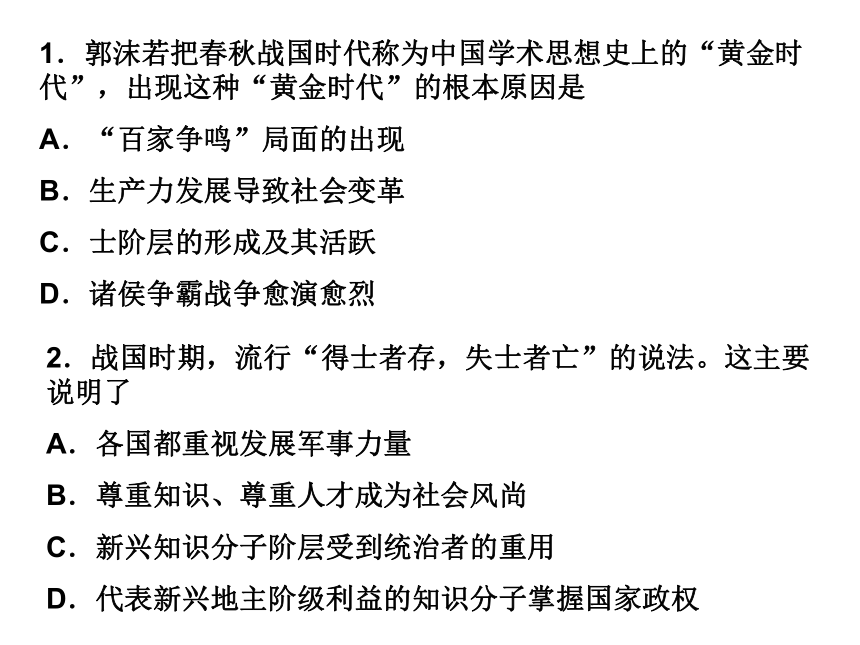

井田制瓦解,封建小农经济的兴起。分封制瓦解,周王室衰微新兴地主阶级崛起 ,“士”阶层的活跃和受重用私学兴起(学在官府→学在民间)1.郭沫若把春秋战国时代称为中国学术思想史上的“黄金时代”,出现这种“黄金时代”的根本原因是

A.“百家争鸣”局面的出现

B.生产力发展导致社会变革

C.士阶层的形成及其活跃

D.诸侯争霸战争愈演愈烈2.战国时期,流行“得士者存,失士者亡”的说法。这主要说明了

A.各国都重视发展军事力量

B.尊重知识、尊重人才成为社会风尚

C.新兴知识分子阶层受到统治者的重用

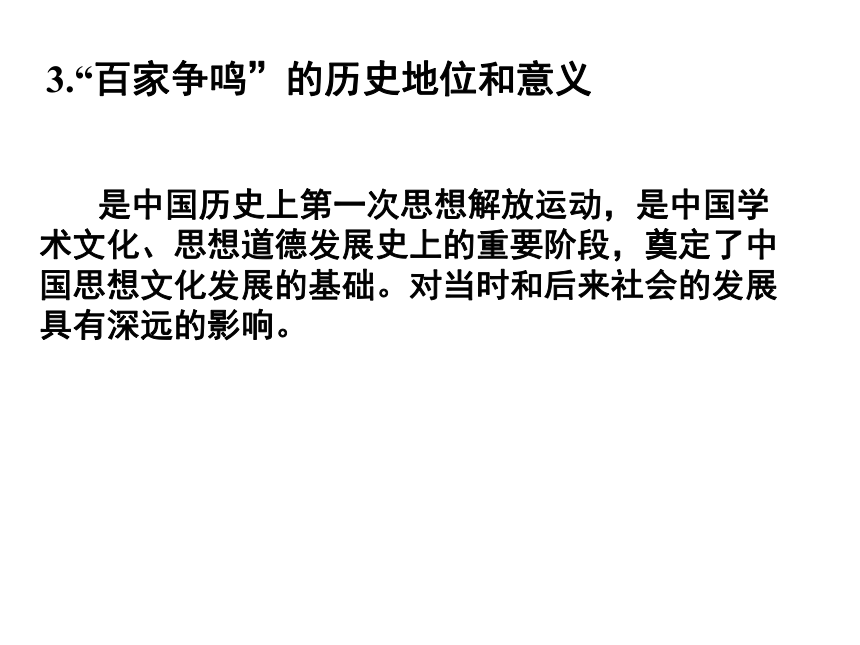

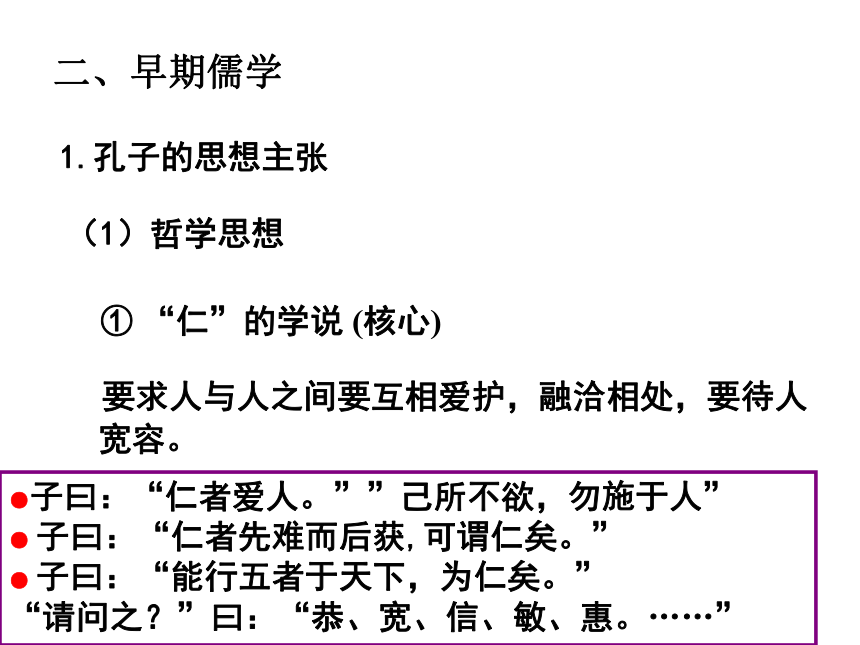

D.代表新兴地主阶级利益的知识分子掌握国家政权3.“百家争鸣”的历史地位和意义 是中国历史上第一次思想解放运动,是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。对当时和后来社会的发展具有深远的影响。二、早期儒学1.孔子的思想主张(1)哲学思想① “仁”的学说 (核心) 要求人与人之间要互相爱护,融洽相处,要待人宽容。●子曰:“仁者爱人。””己所不欲,勿施于人”

● 子曰:“仁者先难而后获,可谓仁矣。”

● 子曰:“能行五者于天下,为仁矣。”

“请问之?”曰:“恭、宽、信、敏、惠。……”(2)政治思想①“为政以德”(民本思想)以德治民,爱惜民力,取信于民,反对苛政和任意刑杀※“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”《论语·为政》

②“克己复礼”希望恢复周礼,维护等级制度※齐景公问政于孔子。孔子对曰:“君君,臣臣,父父,子子。”公曰:“善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,子不子,虽有粱,吾得而食诸?” 3.文化教育贡献①创办私学(教学内容:礼、乐、射、御、书、数)② “有教无类”的教育思想③ “因材施教”等教育、学习方法●子曰:“有教无类。” (论语·卫灵公)(教育思想)

● 子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。”(论语·为政) (学习态度)

● 子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(论语·为政); ● 子曰:“学而时习之,不亦乐乎。”(论语·学而);

● 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(论语·为政) (学习方法)4.整理编订“六经”《诗》、《书》、《礼》、《易》、

《乐》、《春秋》※四书五经四书;《大学》《中庸》《论语》《孟子》

五经:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》 ※六艺:礼、乐、射、御、书、数礼包含政治、道德、爱国主义、行为习惯等内容;乐包含音乐、舞蹈、诗歌等内容;射是射箭技术的训;御是驾驭战车的技术的培养;书是识字教育;数包含数学等自然科学技术及宗教技术的传授。 2.孔子政治主张中的核心内容在其教育思想上的最主要体现是

A.“中庸之道” B.有教无类

C.因材施教 D.创办私学1.针对春秋时期鲁国大夫季氏跳“八佾舞”,孔子表示反对,主张“克己复礼”,其实质是

A.提高个人修养 B.维护传统礼制

C.扭转天下乱局 D.规范人际交往3.《论语》载,孔子曾说:“中人以上,可以语上(深奥学问)也;中人以下,不可以语上也。”这表明他在教学方法上主张

A.启发诱导 B.学思结合

C.因材施教 D.温故知新三、战国时期儒家思想的继承发展1.孟子的思想(著作《孟子》)① “仁政” ※ “施仁政于民,省刑罚,薄税敛。”② “民贵君轻”(民本思想) ※“民为贵,社稷次之,君为轻。”③ 人性论:性本善 ※ “恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之,是非之心,人皆有之‥‥‥仁义礼智非由外铄我也,我固有之也。”1.春秋战国时期,告子曾与某人辩论人性问题。告子曰:“人性之无分于善不善也,犹水之不分于东西也。”某人反驳曰:“人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。今夫水,搏而跃之,可使过颡;激而行之,可使在山。是岂水之性哉?其势则然也。人之可使为不善,其性亦犹是也。”此人可能是

A.孟子 B.荀子 C.老子 D.孔子2.“中新网”2010年7月22日电:中共中央政治局会议指出“切实保障和改善民生,巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果,促进经济长期平稳较快发展”。这一指示精神与下列哪一中国古代思想相一致

A.“礼之用,和为贵” B.“仁人无敌于天下”

C.“民为贵,社稷次之,君为轻”D.“养心莫善于寡欲”2.荀子的思想① “仁义”和“王道”(施政)② “君舟民水”(君民关系、重民思想)③ 人性论: “性本恶”(主张礼仪和制度规范人的行为)※“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水亦覆舟。”※人之性恶,其善者伪也。④朴素的唯物思想※“天行有常,不为尧舜,不为桀亡”。“制天命而用之” 比较孔子、孟子、荀子思想的异同仁为政以德仁 政仁 义民贵君轻君舟民水性善论性恶论 ※孟子、荀子对儒家思想加以总结和改造,又吸收了一些其他学派的积极合理成份,使儒学体系更加完善,儒学思想更能适应社会的需要。战国后期发展成为诸子百家中的巍然大宗(显学)。1.《论语?子张》:“子夏曰:‘仕而优则学,学而优则仕。’”孟子说:“天下有道,以道殉身,天下无道,以身殉道。”由此判断先秦时期儒家思想的特点是

A.人本主义 B.积极入世

C.重道轻器 D.经世致用2.荀子的政治思想是在人性恶的认识基础上建立的。他认为:人生而有各种欲望,性好利,因此人性恶;所以要改造人性,通过自我改造和社会改造,人皆可以为尧舜;社会改造在于强化礼法。这说明当时

A.荀子在继承儒家思想基础上开创了法家学派

B.战国时期出现思想学说相互融合的现象

C.儒法并用逐渐成为统治者的治国思想

D.儒家学派与法家学派之间结成了利益同盟四、道家的创立与发展道家创始人,春秋晚期楚国人,姓李名耳,号“老聃”。著作《道德经》。1.老子:(1)哲学思想①世界本原是“道”(客观唯心主义)②认为任何事都存在对立面,并相互转化。(朴素的辩证法思想)※“道生一,一生二,二生三,三生万物。”※祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。(2)政治思想:主张“无为而治”和“小国寡民”※“小国寡民,使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。”“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。” (体现消极悲观态度)※“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴”,2.庄子对道家学说的发展(1)一切事物都是相对的※物无非彼,物无非是;自彼则不见,自知则知之。故曰:彼出于是,是亦因彼。《庄子?齐物论》

【翻译】世上一切事物,无不存在对立的另一面,无不存在对立的这一面。从另一面看不明白的,从这一面就可以看得明白些。所以说,彼出于此,此也离不开彼。(2)“齐物”的哲学观点和主张放弃一切欲念,获取精神自由。※不知周之梦为胡蝶与,胡蝶之梦为周与?《庄子?齐物论》

【翻译】:不知是庄周在梦里化成了蝴蝶呢,还是蝴蝶在梦里化成了庄周呢?庄子现身说法,认为梦与觉并无不同,都是道的物化现象。因此,若要齐同物论,就必须首先破除有我之见,而与万物混为一体。“齐物论”包含齐物与齐论两个意思。庄子认为世界万物包括人的品性和感情,看起来是千差万别,归根结底却又是齐一的,这就是“齐物”。庄子还认为人们的各种看法和观点,看起来也是千差万别的,但世间万物既是齐一的,言论归根结底也应是齐一的,没有所谓是非和不同,这就是“齐论”。1.“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。”又说:“甘其食,美其服,安其居,乐其俗。使民复结绳而用之。”这主要反映了先秦时期

A.孔子“仁”和“礼”的学说 B.庄子“齐物”的自由精神

C老子“小国寡民”的思想 D.墨子“节用”、“兼爱”的主张五、 法家的集大成者——韩非子(代表新兴地主阶级)1.基本主张①认为今胜于昔,主张变法②主张以法治国③主张建立专制主义中央集权(提法、术、势相结合的君主统治术)※以法为本,法不阿贵——《韩非子》※事在四方,要在中央;圣人执要,四方来。 ——《韩非子》“宋人有耕者,田中有株。兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也。”1.“奉法者强,则国强;奉法者弱,则国弱。”持这一观点的人应

A.墨翟 B.孟轲 C.荀况 D.韩非子2.“文王行仁义而王天下,偃王行仁义而丧其国,是仁义用于古而不用于今也。故曰:‘世异则事异’。”这段话反映了

A.孟子的“仁政”学说 B.墨子的“兼爱”思想

C.韩非的变法革新主张 D.庄子的“齐物”观点3.一兔走,百人逐之,非以兔可分以为百也,由名分之未定也。夫卖兔者满市,而盗不敢取,由名分已定也。……故夫名分定,势治之道也;名分不定,势乱之道也。”请根据所节录文献内容判断,这段文字最有可能表达的是下列哪一派的观点

A.儒家 B.道家C.墨家 D.法家六、 墨家创始人——墨子(代表小生产者追求公平的愿望)主张:兼爱、非攻、尚贤、节俭※孔子主张社会和谐,墨子主张“兼爱”“非攻”,孟子主张“政在得民”。这些主张产生的共同社会背景是

A.社会长期动荡不安 B.百家争鸣趋于合流

C.奴隶制度全面崩溃 D.封建制度逐步建立※“欲求兴天下之利,除天下之害,当若繁为攻伐,此实天下之巨害也。”这一观点应出自先秦

A.儒家 B.法家 C.墨家 D.道家七、董仲舒的新儒学和“罢黜百家”(一)董仲舒的新儒学的形成1.背景:汉初“无为而治”。汉武帝时,国力强盛,但面临诸侯国的势力膨胀,匈奴为患,威胁汉的稳定。为加强中央集权,适应国家统一的发展形势,有为的政治思想成为时代需要。2.特点:以儒家宗法思想为中心,糅合道家 、法家、 阴阳五行家的思想。3.董仲舒的新儒学体系内容(1)“君权神授” “天人合一” “天人感应”

——加强君权 (神化皇权)材料一:天子受命于天,诸侯受命于天子,子受命于父,臣受命于君,妻受命于夫,诸所受命者,其尊皆天也。虽谓受命于天亦可。?

──董仲舒《春秋繁露·顺命》

材料二:人之为人,本于天也。天亦人之曾祖父也,此人之所以乃上类天也。人之形体,化天数而成;人之血气,化天志而仁;人之德行,化天理而义;人之好恶,化天之暖清;人之喜怒,化天之寒暑;人之受命,化天之四时;人生有喜怒哀乐之答,春秋冬夏之类也。喜,春之答也;怒,秋之答也;乐,夏之答也;哀,冬之答也。

──董仲舒《春秋繁露·为人者天》

材料三: “与天同者大治,与天异者大乱”。 观点:

目的:“君权神授” “天人合一” “天人感应”加强君权(2)“三纲五常”材料一?儒家学派认为社会是由五种伦常关系组成的:君臣、父子、夫妇、昆弟、朋友。董仲舒从中选出君臣、父子、夫妇三项,称为“三纲”。三纲是社会伦理道德的规范。

材料二 夫仁、义、礼、智、信五常之道,王者所当修饬也,五者修饬,故受天之祐,而享鬼神之灵,德施于方外,延及群生也。?目的:巩固君权,维护统治秩序(3)“春秋大一统” “罢黜百家,独尊儒术”——加强中央集权※“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统,法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之道者,皆绝其道,勿使并进,邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”(二)儒学成为正统1.儒学成为正统的原因:新儒学适应了加强中央集权和维护国家统一的需要。(1)政治上

(2)教育上

儒家学说成为政府选拔人才、任官授爵的标准,士人纷纷研习儒家经典,儒学得以大兴。起用很多儒学家参与国家大政①儒家经典成为国家规定的教科书;

②兴办太学;

③初建地方教育系统教育被儒家垄断儒学地位大大提高儒学在民间开始处于独尊的地位2.汉武帝尊儒的措施1、“罢黜百家,独尊儒术”与“大一统”思想之间的关系是( )

A 用政治上的统一保证思想上的统一

B 用君权神授的思想来巩固统一

C 用思想上的统一为巩固政治上的统一服务

D 儒家思想逐步成为封建社会的正统思想

C2、董仲舒的新儒学为汉武帝加强中央集权奠定了理论基础。其主要是因为董仲舒提出了( )

A“春秋大一统”思想

B“罢黜百家,独尊儒术”

C“君权神授”“天人感应”

D“限民名田”“塞兼并之路”A3、汉武帝的哪些措施,对于促使儒家思想居于正统地位起了直接的作用( )

①“春秋大一统” ②重用儒学家

③举办太学,讲授儒家经典 ④设立地方郡国学校,广泛传播儒学

A①②③ B①③④

C②③④ D①②③④C4、西汉时期儒家思想之所以成为正统思想,主要是因为( )

A、法家思想导致秦朝短命而亡

B、儒家提出了“君权神授”的理论

C、汉武帝重用信奉儒家思想的人

D、儒家思想适应了时代的需要D

●老子、庄子、韩非子的基本思想主张

●孔子、孟子、荀子和儒家思想的形成

●董仲舒新儒学体系的形成

●儒学正统地位的确立 一、百家争鸣局面的出现(春秋战国时期)1.“诸子百家”和“百家争鸣”的含义※诸子百家(百家只是一个概数,并不是指一百家,而是指很多的学术流派)

九流:儒家、道家、墨家、法家、阴阳家、

纵橫家、农家、名家、杂家 (三教九流)

十家:儒家、道家、墨家、法家、阴阳家、纵橫家、农家、名家、杂家、小说家※百家争鸣春秋战国时期,代表不同政治势力的思想家,按照各自的利益和要求,提出自己的主张,批驳他人的主张,形成“百家争鸣”的局面。2.百家争鸣”局面出现的社会背景 社会大变革(奴→封); 战乱频繁铁犁牛耕的推广,生产力提高,

井田制瓦解,封建小农经济的兴起。分封制瓦解,周王室衰微新兴地主阶级崛起 ,“士”阶层的活跃和受重用私学兴起(学在官府→学在民间)1.郭沫若把春秋战国时代称为中国学术思想史上的“黄金时代”,出现这种“黄金时代”的根本原因是

A.“百家争鸣”局面的出现

B.生产力发展导致社会变革

C.士阶层的形成及其活跃

D.诸侯争霸战争愈演愈烈2.战国时期,流行“得士者存,失士者亡”的说法。这主要说明了

A.各国都重视发展军事力量

B.尊重知识、尊重人才成为社会风尚

C.新兴知识分子阶层受到统治者的重用

D.代表新兴地主阶级利益的知识分子掌握国家政权3.“百家争鸣”的历史地位和意义 是中国历史上第一次思想解放运动,是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础。对当时和后来社会的发展具有深远的影响。二、早期儒学1.孔子的思想主张(1)哲学思想① “仁”的学说 (核心) 要求人与人之间要互相爱护,融洽相处,要待人宽容。●子曰:“仁者爱人。””己所不欲,勿施于人”

● 子曰:“仁者先难而后获,可谓仁矣。”

● 子曰:“能行五者于天下,为仁矣。”

“请问之?”曰:“恭、宽、信、敏、惠。……”(2)政治思想①“为政以德”(民本思想)以德治民,爱惜民力,取信于民,反对苛政和任意刑杀※“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”《论语·为政》

②“克己复礼”希望恢复周礼,维护等级制度※齐景公问政于孔子。孔子对曰:“君君,臣臣,父父,子子。”公曰:“善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,子不子,虽有粱,吾得而食诸?” 3.文化教育贡献①创办私学(教学内容:礼、乐、射、御、书、数)② “有教无类”的教育思想③ “因材施教”等教育、学习方法●子曰:“有教无类。” (论语·卫灵公)(教育思想)

● 子曰:“知之为知之,不知为不知,是知也。”(论语·为政) (学习态度)

● 子曰:“温故而知新,可以为师矣。”(论语·为政); ● 子曰:“学而时习之,不亦乐乎。”(论语·学而);

● 子曰:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(论语·为政) (学习方法)4.整理编订“六经”《诗》、《书》、《礼》、《易》、

《乐》、《春秋》※四书五经四书;《大学》《中庸》《论语》《孟子》

五经:《诗》《书》《礼》《易》《春秋》 ※六艺:礼、乐、射、御、书、数礼包含政治、道德、爱国主义、行为习惯等内容;乐包含音乐、舞蹈、诗歌等内容;射是射箭技术的训;御是驾驭战车的技术的培养;书是识字教育;数包含数学等自然科学技术及宗教技术的传授。 2.孔子政治主张中的核心内容在其教育思想上的最主要体现是

A.“中庸之道” B.有教无类

C.因材施教 D.创办私学1.针对春秋时期鲁国大夫季氏跳“八佾舞”,孔子表示反对,主张“克己复礼”,其实质是

A.提高个人修养 B.维护传统礼制

C.扭转天下乱局 D.规范人际交往3.《论语》载,孔子曾说:“中人以上,可以语上(深奥学问)也;中人以下,不可以语上也。”这表明他在教学方法上主张

A.启发诱导 B.学思结合

C.因材施教 D.温故知新三、战国时期儒家思想的继承发展1.孟子的思想(著作《孟子》)① “仁政” ※ “施仁政于民,省刑罚,薄税敛。”② “民贵君轻”(民本思想) ※“民为贵,社稷次之,君为轻。”③ 人性论:性本善 ※ “恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之,是非之心,人皆有之‥‥‥仁义礼智非由外铄我也,我固有之也。”1.春秋战国时期,告子曾与某人辩论人性问题。告子曰:“人性之无分于善不善也,犹水之不分于东西也。”某人反驳曰:“人性之善也,犹水之就下也。人无有不善,水无有不下。今夫水,搏而跃之,可使过颡;激而行之,可使在山。是岂水之性哉?其势则然也。人之可使为不善,其性亦犹是也。”此人可能是

A.孟子 B.荀子 C.老子 D.孔子2.“中新网”2010年7月22日电:中共中央政治局会议指出“切实保障和改善民生,巩固和扩大应对国际金融危机冲击成果,促进经济长期平稳较快发展”。这一指示精神与下列哪一中国古代思想相一致

A.“礼之用,和为贵” B.“仁人无敌于天下”

C.“民为贵,社稷次之,君为轻”D.“养心莫善于寡欲”2.荀子的思想① “仁义”和“王道”(施政)② “君舟民水”(君民关系、重民思想)③ 人性论: “性本恶”(主张礼仪和制度规范人的行为)※“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水亦覆舟。”※人之性恶,其善者伪也。④朴素的唯物思想※“天行有常,不为尧舜,不为桀亡”。“制天命而用之” 比较孔子、孟子、荀子思想的异同仁为政以德仁 政仁 义民贵君轻君舟民水性善论性恶论 ※孟子、荀子对儒家思想加以总结和改造,又吸收了一些其他学派的积极合理成份,使儒学体系更加完善,儒学思想更能适应社会的需要。战国后期发展成为诸子百家中的巍然大宗(显学)。1.《论语?子张》:“子夏曰:‘仕而优则学,学而优则仕。’”孟子说:“天下有道,以道殉身,天下无道,以身殉道。”由此判断先秦时期儒家思想的特点是

A.人本主义 B.积极入世

C.重道轻器 D.经世致用2.荀子的政治思想是在人性恶的认识基础上建立的。他认为:人生而有各种欲望,性好利,因此人性恶;所以要改造人性,通过自我改造和社会改造,人皆可以为尧舜;社会改造在于强化礼法。这说明当时

A.荀子在继承儒家思想基础上开创了法家学派

B.战国时期出现思想学说相互融合的现象

C.儒法并用逐渐成为统治者的治国思想

D.儒家学派与法家学派之间结成了利益同盟四、道家的创立与发展道家创始人,春秋晚期楚国人,姓李名耳,号“老聃”。著作《道德经》。1.老子:(1)哲学思想①世界本原是“道”(客观唯心主义)②认为任何事都存在对立面,并相互转化。(朴素的辩证法思想)※“道生一,一生二,二生三,三生万物。”※祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。(2)政治思想:主张“无为而治”和“小国寡民”※“小国寡民,使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙。”“邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死,不相往来。” (体现消极悲观态度)※“我无为,而民自化;我好静,而民自正;我无事,而民自富;我无欲,而民自朴”,2.庄子对道家学说的发展(1)一切事物都是相对的※物无非彼,物无非是;自彼则不见,自知则知之。故曰:彼出于是,是亦因彼。《庄子?齐物论》

【翻译】世上一切事物,无不存在对立的另一面,无不存在对立的这一面。从另一面看不明白的,从这一面就可以看得明白些。所以说,彼出于此,此也离不开彼。(2)“齐物”的哲学观点和主张放弃一切欲念,获取精神自由。※不知周之梦为胡蝶与,胡蝶之梦为周与?《庄子?齐物论》

【翻译】:不知是庄周在梦里化成了蝴蝶呢,还是蝴蝶在梦里化成了庄周呢?庄子现身说法,认为梦与觉并无不同,都是道的物化现象。因此,若要齐同物论,就必须首先破除有我之见,而与万物混为一体。“齐物论”包含齐物与齐论两个意思。庄子认为世界万物包括人的品性和感情,看起来是千差万别,归根结底却又是齐一的,这就是“齐物”。庄子还认为人们的各种看法和观点,看起来也是千差万别的,但世间万物既是齐一的,言论归根结底也应是齐一的,没有所谓是非和不同,这就是“齐论”。1.“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有。”又说:“甘其食,美其服,安其居,乐其俗。使民复结绳而用之。”这主要反映了先秦时期

A.孔子“仁”和“礼”的学说 B.庄子“齐物”的自由精神

C老子“小国寡民”的思想 D.墨子“节用”、“兼爱”的主张五、 法家的集大成者——韩非子(代表新兴地主阶级)1.基本主张①认为今胜于昔,主张变法②主张以法治国③主张建立专制主义中央集权(提法、术、势相结合的君主统治术)※以法为本,法不阿贵——《韩非子》※事在四方,要在中央;圣人执要,四方来。 ——《韩非子》“宋人有耕者,田中有株。兔走触株,折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。今欲以先王之政,治当世之民,皆守株之类也。”1.“奉法者强,则国强;奉法者弱,则国弱。”持这一观点的人应

A.墨翟 B.孟轲 C.荀况 D.韩非子2.“文王行仁义而王天下,偃王行仁义而丧其国,是仁义用于古而不用于今也。故曰:‘世异则事异’。”这段话反映了

A.孟子的“仁政”学说 B.墨子的“兼爱”思想

C.韩非的变法革新主张 D.庄子的“齐物”观点3.一兔走,百人逐之,非以兔可分以为百也,由名分之未定也。夫卖兔者满市,而盗不敢取,由名分已定也。……故夫名分定,势治之道也;名分不定,势乱之道也。”请根据所节录文献内容判断,这段文字最有可能表达的是下列哪一派的观点

A.儒家 B.道家C.墨家 D.法家六、 墨家创始人——墨子(代表小生产者追求公平的愿望)主张:兼爱、非攻、尚贤、节俭※孔子主张社会和谐,墨子主张“兼爱”“非攻”,孟子主张“政在得民”。这些主张产生的共同社会背景是

A.社会长期动荡不安 B.百家争鸣趋于合流

C.奴隶制度全面崩溃 D.封建制度逐步建立※“欲求兴天下之利,除天下之害,当若繁为攻伐,此实天下之巨害也。”这一观点应出自先秦

A.儒家 B.法家 C.墨家 D.道家七、董仲舒的新儒学和“罢黜百家”(一)董仲舒的新儒学的形成1.背景:汉初“无为而治”。汉武帝时,国力强盛,但面临诸侯国的势力膨胀,匈奴为患,威胁汉的稳定。为加强中央集权,适应国家统一的发展形势,有为的政治思想成为时代需要。2.特点:以儒家宗法思想为中心,糅合道家 、法家、 阴阳五行家的思想。3.董仲舒的新儒学体系内容(1)“君权神授” “天人合一” “天人感应”

——加强君权 (神化皇权)材料一:天子受命于天,诸侯受命于天子,子受命于父,臣受命于君,妻受命于夫,诸所受命者,其尊皆天也。虽谓受命于天亦可。?

──董仲舒《春秋繁露·顺命》

材料二:人之为人,本于天也。天亦人之曾祖父也,此人之所以乃上类天也。人之形体,化天数而成;人之血气,化天志而仁;人之德行,化天理而义;人之好恶,化天之暖清;人之喜怒,化天之寒暑;人之受命,化天之四时;人生有喜怒哀乐之答,春秋冬夏之类也。喜,春之答也;怒,秋之答也;乐,夏之答也;哀,冬之答也。

──董仲舒《春秋繁露·为人者天》

材料三: “与天同者大治,与天异者大乱”。 观点:

目的:“君权神授” “天人合一” “天人感应”加强君权(2)“三纲五常”材料一?儒家学派认为社会是由五种伦常关系组成的:君臣、父子、夫妇、昆弟、朋友。董仲舒从中选出君臣、父子、夫妇三项,称为“三纲”。三纲是社会伦理道德的规范。

材料二 夫仁、义、礼、智、信五常之道,王者所当修饬也,五者修饬,故受天之祐,而享鬼神之灵,德施于方外,延及群生也。?目的:巩固君权,维护统治秩序(3)“春秋大一统” “罢黜百家,独尊儒术”——加强中央集权※“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡以持一统,法制数变,下不知所守。臣愚以为诸不在六艺之科,孔子之道者,皆绝其道,勿使并进,邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”(二)儒学成为正统1.儒学成为正统的原因:新儒学适应了加强中央集权和维护国家统一的需要。(1)政治上

(2)教育上

儒家学说成为政府选拔人才、任官授爵的标准,士人纷纷研习儒家经典,儒学得以大兴。起用很多儒学家参与国家大政①儒家经典成为国家规定的教科书;

②兴办太学;

③初建地方教育系统教育被儒家垄断儒学地位大大提高儒学在民间开始处于独尊的地位2.汉武帝尊儒的措施1、“罢黜百家,独尊儒术”与“大一统”思想之间的关系是( )

A 用政治上的统一保证思想上的统一

B 用君权神授的思想来巩固统一

C 用思想上的统一为巩固政治上的统一服务

D 儒家思想逐步成为封建社会的正统思想

C2、董仲舒的新儒学为汉武帝加强中央集权奠定了理论基础。其主要是因为董仲舒提出了( )

A“春秋大一统”思想

B“罢黜百家,独尊儒术”

C“君权神授”“天人感应”

D“限民名田”“塞兼并之路”A3、汉武帝的哪些措施,对于促使儒家思想居于正统地位起了直接的作用( )

①“春秋大一统” ②重用儒学家

③举办太学,讲授儒家经典 ④设立地方郡国学校,广泛传播儒学

A①②③ B①③④

C②③④ D①②③④C4、西汉时期儒家思想之所以成为正统思想,主要是因为( )

A、法家思想导致秦朝短命而亡

B、儒家提出了“君权神授”的理论

C、汉武帝重用信奉儒家思想的人

D、儒家思想适应了时代的需要D

同课章节目录

- 第一单元 中国传统文化主流思想的演变

- 第1课 从百家争鸣到独尊儒术

- 第2课 宋明理学

- 第3课 明清之际儒学的发展

- 第二单元 古代中国的科技与文化

- 第4课 “发明和发现的国度”

- 第5课 古代文学的辉煌成就

- 第6课 绚丽多彩的古典戏曲

- 第7课 魅力独特的书画

- 第三单元 近代中国的思想解放潮流

- 第8课 “从开眼看世界”到维新变法

- 第9课 新文化运动和马克思主义的传播

- 第四单元 20世纪以来中国的重大思想理论成果

- 第10课 孙中山的三民主义

- 第11课 中国化的马克思主义—毛泽东思想

- 第12课 新时期的理论成果

- 第五单元 现代中国的科技与文化

- 第13课 新中国的科技成就

- 第14课 “百花齐放,百家争鸣”

- 第15课 新中国的教育事业

- 第六单元 西方人文精神的起源与发展

- 第16课 西方人文精神的起源

- 第17课 14—16世纪西方人文主义的复兴

- 第18课 西方启蒙思想家的人文主义思想

- 第七单元 近代世界科学技术的发展

- 第19课 物理学的长足进步

- 第20课 破解生命起源谜团的进化论

- 第21课 从蒸汽时代到互联网时代

- 第八单元 19世纪以来的世界文学艺术

- 第22课 多姿多彩的世界文学

- 第23课 流派纷呈的世界美术

- 第24课 蓬勃发展的音乐和影视艺术