14.《背影》第2课时(教学设计)【统编八上语文精品备课】

文档属性

| 名称 | 14.《背影》第2课时(教学设计)【统编八上语文精品备课】 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 997.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-10-30 17:18:17 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

部编版初中语文八年级上册

《背影》(第二课时)教学设计

课题 背影 单元 第四单元 学科 语文 年级 八年级上册

教材分析 本单元的几篇文章都是散文,或写人记事,或写景状物,或抒情议论,展示了丰富多彩的自然景象和社会生活,表达出独特的情感体验和深刻的人生感悟。 这几篇散文的表现手法各有特色,所抒发的情感也各不相同,如朱自清的《背影》一文抓住“背影”这一独特的角度,集中表现父亲的背影这一形象,以真挚朴素的语言表现出永恒的父子之情,感人至深;茅盾的《白杨礼赞》则运用象征手法,借白杨树的不平凡形象,托物言志,讴歌了昂扬刚健的民族精神,激人奋起;《散文二篇》中,严文井的《永久的生命》用简短精粹的议论,表达出对生命的思考和讴歌,罗素的《我为什么而活着》用凝练的语言表达了自己一生的三大追求,引发人对生命意义的深思;汪曾祺的《昆明的雨》以优美的语言、如诗的笔调描绘出一个“明亮的、丰满的,使人动情的”昆明雨季,展现昆明雨季中寻常生活的美感和诗意,令人回味。教学本单元课文时,要引导学生以“我”为主,读懂理解作者之“我”抒发的情感态度;多读、多品、多思、多悟、多总结,把握散文的写法,品析散文的语言,从而获得生活的感悟,丰富自己的精神世界。

学情分析 在学习方法上,对于初中生而言,接触到记叙性散文的并不多,领会散文的能力是不足的,多数学生缺乏正确的学习方法与良好的语文学习习惯;在思想情感上,当代中学生多是独生子女,对于生活他们在很大程度上还仍是“生在福中难知福”,所以,本课情感态度价值观的教育是重中之重,并且不能停留于课堂,而应走入家庭,走向社会。

核心素养 文化自信:通过体会主人公的动作、形态,体会作者的情感。 语言运用:培养学生主动积累词语和精彩语段,丰富知识储备,了解文字的特点和运用规律,能在具体的语言情境中有效沟通,提高语言运用能力。 思维能力:学习细节描写,能根据人物描写的特点,把握课文基本内容,通过人物描写体会作者情感。

审美创造:品味文中简洁而富有表现力的语言,感知语言魅力,涵养高雅情趣,培养学生具备健康的审美意识和正确的审美观念。

教学目标 1.通过对“背影”的分析感知父亲形象,体会父子之间的深厚情感。 2.把握文中“我”的情感变化,深入理解课文。 3.品味课文独具特色的语言。

教学重点 把握文中“我”的情感变化,深入理解课文。

教学难点 品味课文独具特色的语言。

教学方法 朗读法、资料助读法、研读品味法、拓展演练法

教学准备 教师准备:PPT 学生准备:课前预习

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 通过上节课的学习,我们已经初步了解了课文内容,感受到父子情深——父亲对儿子的疼爱和儿子对父爱的感念——这人间至情。那么这人间至情蕴含在作品的何处呢?感人的力量又是从何而来?带着这些问题,请让我们再次走近《背影》。 文章以“背影”为线索,四次描绘了父亲的背影,刻画了一位慈爱且伟大的父亲,四次写自己的流泪,表现了浓浓的父子深情。 学生思考上节课所学 直接导入本课,简洁明了,让学生迅速走进文本。

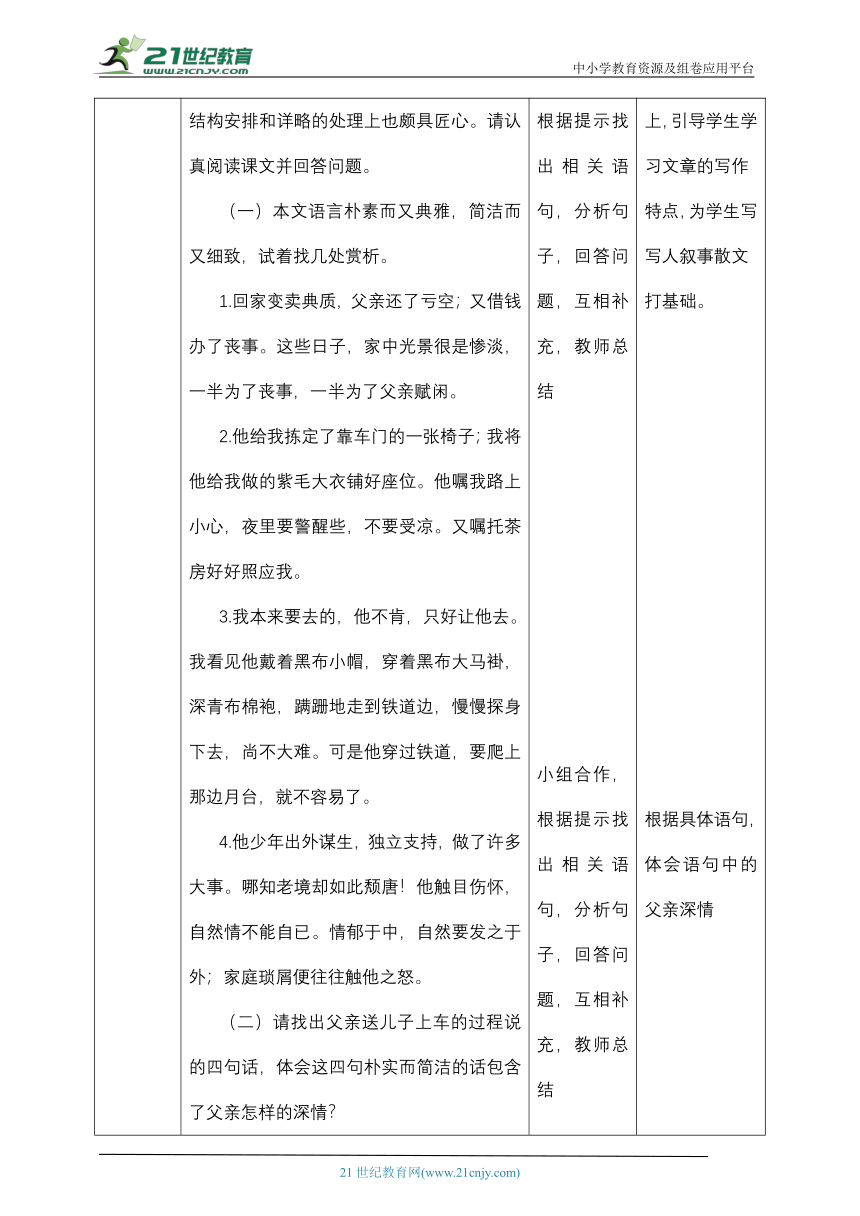

讲授新课 一、精读细研 1《背影》中作者流了几次泪?请分别指出。 2.这四次背影和四次流泪,与文章主旨有什么联系? 3.《背影》中父亲送儿子上学时,身为儿子的朱自清“那年已二十岁”,他本不让父亲送,父亲“本已说定不送我”,却“终于决定还是自己送我去”。你赞成朱自清父亲的这种做法吗?为什么? 4.“我那时真是聪明过分。”“那时真是太聪明了!”文中作者一再说自己“聪明过分”“太聪明”,他为什么这样说? 5.文章中,“我”对父亲情感态度有怎样的变化?这种变化的原因是什么? 二、合作探究 这篇课文把父子之间的真挚感情表现得淋漓尽致,除了抓住人物形象的一个典型特征“背影”,不惜笔墨作具体细致的刻画外,对人物的语言和动作也作了传神的描写,在结构安排和详略的处理上也颇具匠心。请认真阅读课文并回答问题。 (一)本文语言朴素而又典雅,简洁而又细致,试着找几处赏析。 1.回家变卖典质,父亲还了亏空;又借钱办了丧事。这些日子,家中光景很是惨淡,一半为了丧事,一半为了父亲赋闲。 2.他给我拣定了靠车门的一张椅子;我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。 3.我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。 4.他少年出外谋生,独立支持,做了许多大事。哪知老境却如此颓唐!他触目伤怀,自然情不能自已。情郁于中,自然要发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。 (二)请找出父亲送儿子上车的过程说的四句话,体会这四句朴实而简洁的话包含了父亲怎样的深情? 1.不要紧,他们去不好! 2.我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。 3.我走了,到那边来信。 4.进去吧,里边没人。 (三)阅读下面选段,体会其中动词使用的精妙。 我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。 (四)本文结构安排巧妙,叙述详略得当。阅读课文,思考下面几个问题: 1.本文是通过写“我”与父亲在车站离别,表现父亲的爱子之情的,为什么又要写与主题关系不大的第2、3段内容? 2.文中四次出现“背影”,作者重点刻画详写的是哪一次?从哪些角度描写父亲的“背影”? 3.文章最后一段属于补叙,这一段在内容和结构上有何作用? 学生思考问题,回答问题,互相补充纠错。 小组合作,根据提示找出相关语句,分析句子,回答问题,互相补充,教师总结 小组合作,根据提示找出相关语句,分析句子,回答问题,互相补充,教师总结 小组合作,根据提示找出相关语句,分析句子,回答问题,互相补充,教师总结 这个环节想引领学生更深入地理解文本,理解父亲含蓄深沉的爱和儿子顿悟后的愧疚与感念。 在深入文本、理解主题的基础上,引导学生学习文章的写作特点,为学生写写人叙事散文打基础。 根据具体语句,体会语句中的父亲深情 在具体的语句中分析写法,体会文章构思的巧妙,体会详略得当的写作手法。

课堂小结 文章通过追忆作者八年前和父亲在浦口车站分别时的情景,刻画了一个感人至深的父亲形象,也抒发了作者对父亲深切的思念之情,表达出真挚深沉的父子之情。

板书设计

课后作业 1.选出画线字解释完全正确的一组( ) A.变卖典质(抵押) 妥贴(恰当,合适) B.颓唐(失败的样子) 不能自已(控制,抑制住) C.琐屑(细小而繁多) 家中光景(时光) D.举箸提笔(筷子) 触目伤怀(心) 背 影 三 毛 我缓缓地开着车子,堤防对面的人行道上也沾满了风吹过去的海水,突然,在那一排排被海风剥蚀得几乎成了骨灰色的老木房子前面,我看见了在风里,水雾里,踽踽独行的母亲。 母亲腋下紧紧地 着她的皮包,双手重沉沉地各 了两个很大的超级市场的口袋,那些东西是这么重,使得母亲快 下去了般地 着,小腿在慢慢地一步又一步地 着。 她的头发在大风里翻飞着,有时候上来盖住了她的眼睛,可是她手上有那么多的东西,几乎没有一点儿法子拂去她脸上的乱发。 我赶紧停了车向她跑过去:“姆妈,你去哪里了?怎么不叫我?” “我去买菜啊!”母亲没事似的回答着。 我跑上去抢母亲袋子里沉得不堪的一瓶矿泉水,她叫了起来:“你脊椎不好,快放手。” 这时,我的心脏不争气地狂跳起来,又不能通畅地呼 吸了,肋骨边针尖似的刺痛又来了,我放了母亲,自己慢 慢地走回车上去,趴在驾驶盘上,这才将手压住痛的地方。等我稍稍喘过气来,母亲已经走远了。 我坐在车里,车子斜斜地停在街口,后视镜里,还看得见母亲的背影,她的双手被那些东西拖得好似要掉到地上,可是她仍是一步又一步地在那里走下去。 母亲踏着石板,是一片又一片碎掉的心,她几乎步伐踉跄了,可是手上的重担却不肯放下来交给我,我知道,只要我活着一天,她便不肯委屈我一秒。 回忆到这儿,我突然热泪如倾……母亲,你此时正在安睡,那么让我悄悄地流一次泪吧。 孩子真情流露的时候,好似总是背着你们,你们向我显明最深的爱的时候,也好似恰巧都是一次又一次的背影。 1.文中第2段五处横线上依次应填入的一组词语是( ) A.夹 拎 蹭 曲 拽 B.夹 提 蹲 弯 拖 C.夹 提 趴 弯 拽 D.揣 抓 蹲 绷 蹭 2.三毛的这篇《背影》与朱自清的《背影》异曲同工,也感人至深。朱自清的《背影》将人物放在 去世、 差事交卸、 离别这个特定环境中来描写;三毛的《背影》则是把人物放在三毛的丈夫刚刚猝死,三毛痛苦得近乎麻木,在异国母亲语言不通的特殊环境下来写的,所以这两篇文章的共同点是来描写人物。 3.本文前三个段的景物描写的作用是什么? 4.第5段写“母亲没事似的回答着”,你如何理解母亲的“没事似的”? 5.第9段中的“我知道,只要我活着一天,她便不肯委屈我一秒”一句,运用了怎样的修辞手法和表达方式?表现了什么内容和情感?

课后反思 亮点:结构明确,思路清晰 不足之处:内容略多 课堂教学建议:可适当删减,详略得当

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

部编版初中语文八年级上册

《背影》(第二课时)教学设计

课题 背影 单元 第四单元 学科 语文 年级 八年级上册

教材分析 本单元的几篇文章都是散文,或写人记事,或写景状物,或抒情议论,展示了丰富多彩的自然景象和社会生活,表达出独特的情感体验和深刻的人生感悟。 这几篇散文的表现手法各有特色,所抒发的情感也各不相同,如朱自清的《背影》一文抓住“背影”这一独特的角度,集中表现父亲的背影这一形象,以真挚朴素的语言表现出永恒的父子之情,感人至深;茅盾的《白杨礼赞》则运用象征手法,借白杨树的不平凡形象,托物言志,讴歌了昂扬刚健的民族精神,激人奋起;《散文二篇》中,严文井的《永久的生命》用简短精粹的议论,表达出对生命的思考和讴歌,罗素的《我为什么而活着》用凝练的语言表达了自己一生的三大追求,引发人对生命意义的深思;汪曾祺的《昆明的雨》以优美的语言、如诗的笔调描绘出一个“明亮的、丰满的,使人动情的”昆明雨季,展现昆明雨季中寻常生活的美感和诗意,令人回味。教学本单元课文时,要引导学生以“我”为主,读懂理解作者之“我”抒发的情感态度;多读、多品、多思、多悟、多总结,把握散文的写法,品析散文的语言,从而获得生活的感悟,丰富自己的精神世界。

学情分析 在学习方法上,对于初中生而言,接触到记叙性散文的并不多,领会散文的能力是不足的,多数学生缺乏正确的学习方法与良好的语文学习习惯;在思想情感上,当代中学生多是独生子女,对于生活他们在很大程度上还仍是“生在福中难知福”,所以,本课情感态度价值观的教育是重中之重,并且不能停留于课堂,而应走入家庭,走向社会。

核心素养 文化自信:通过体会主人公的动作、形态,体会作者的情感。 语言运用:培养学生主动积累词语和精彩语段,丰富知识储备,了解文字的特点和运用规律,能在具体的语言情境中有效沟通,提高语言运用能力。 思维能力:学习细节描写,能根据人物描写的特点,把握课文基本内容,通过人物描写体会作者情感。

审美创造:品味文中简洁而富有表现力的语言,感知语言魅力,涵养高雅情趣,培养学生具备健康的审美意识和正确的审美观念。

教学目标 1.通过对“背影”的分析感知父亲形象,体会父子之间的深厚情感。 2.把握文中“我”的情感变化,深入理解课文。 3.品味课文独具特色的语言。

教学重点 把握文中“我”的情感变化,深入理解课文。

教学难点 品味课文独具特色的语言。

教学方法 朗读法、资料助读法、研读品味法、拓展演练法

教学准备 教师准备:PPT 学生准备:课前预习

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 通过上节课的学习,我们已经初步了解了课文内容,感受到父子情深——父亲对儿子的疼爱和儿子对父爱的感念——这人间至情。那么这人间至情蕴含在作品的何处呢?感人的力量又是从何而来?带着这些问题,请让我们再次走近《背影》。 文章以“背影”为线索,四次描绘了父亲的背影,刻画了一位慈爱且伟大的父亲,四次写自己的流泪,表现了浓浓的父子深情。 学生思考上节课所学 直接导入本课,简洁明了,让学生迅速走进文本。

讲授新课 一、精读细研 1《背影》中作者流了几次泪?请分别指出。 2.这四次背影和四次流泪,与文章主旨有什么联系? 3.《背影》中父亲送儿子上学时,身为儿子的朱自清“那年已二十岁”,他本不让父亲送,父亲“本已说定不送我”,却“终于决定还是自己送我去”。你赞成朱自清父亲的这种做法吗?为什么? 4.“我那时真是聪明过分。”“那时真是太聪明了!”文中作者一再说自己“聪明过分”“太聪明”,他为什么这样说? 5.文章中,“我”对父亲情感态度有怎样的变化?这种变化的原因是什么? 二、合作探究 这篇课文把父子之间的真挚感情表现得淋漓尽致,除了抓住人物形象的一个典型特征“背影”,不惜笔墨作具体细致的刻画外,对人物的语言和动作也作了传神的描写,在结构安排和详略的处理上也颇具匠心。请认真阅读课文并回答问题。 (一)本文语言朴素而又典雅,简洁而又细致,试着找几处赏析。 1.回家变卖典质,父亲还了亏空;又借钱办了丧事。这些日子,家中光景很是惨淡,一半为了丧事,一半为了父亲赋闲。 2.他给我拣定了靠车门的一张椅子;我将他给我做的紫毛大衣铺好座位。他嘱我路上小心,夜里要警醒些,不要受凉。又嘱托茶房好好照应我。 3.我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。 4.他少年出外谋生,独立支持,做了许多大事。哪知老境却如此颓唐!他触目伤怀,自然情不能自已。情郁于中,自然要发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。 (二)请找出父亲送儿子上车的过程说的四句话,体会这四句朴实而简洁的话包含了父亲怎样的深情? 1.不要紧,他们去不好! 2.我买几个橘子去。你就在此地,不要走动。 3.我走了,到那边来信。 4.进去吧,里边没人。 (三)阅读下面选段,体会其中动词使用的精妙。 我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。 (四)本文结构安排巧妙,叙述详略得当。阅读课文,思考下面几个问题: 1.本文是通过写“我”与父亲在车站离别,表现父亲的爱子之情的,为什么又要写与主题关系不大的第2、3段内容? 2.文中四次出现“背影”,作者重点刻画详写的是哪一次?从哪些角度描写父亲的“背影”? 3.文章最后一段属于补叙,这一段在内容和结构上有何作用? 学生思考问题,回答问题,互相补充纠错。 小组合作,根据提示找出相关语句,分析句子,回答问题,互相补充,教师总结 小组合作,根据提示找出相关语句,分析句子,回答问题,互相补充,教师总结 小组合作,根据提示找出相关语句,分析句子,回答问题,互相补充,教师总结 这个环节想引领学生更深入地理解文本,理解父亲含蓄深沉的爱和儿子顿悟后的愧疚与感念。 在深入文本、理解主题的基础上,引导学生学习文章的写作特点,为学生写写人叙事散文打基础。 根据具体语句,体会语句中的父亲深情 在具体的语句中分析写法,体会文章构思的巧妙,体会详略得当的写作手法。

课堂小结 文章通过追忆作者八年前和父亲在浦口车站分别时的情景,刻画了一个感人至深的父亲形象,也抒发了作者对父亲深切的思念之情,表达出真挚深沉的父子之情。

板书设计

课后作业 1.选出画线字解释完全正确的一组( ) A.变卖典质(抵押) 妥贴(恰当,合适) B.颓唐(失败的样子) 不能自已(控制,抑制住) C.琐屑(细小而繁多) 家中光景(时光) D.举箸提笔(筷子) 触目伤怀(心) 背 影 三 毛 我缓缓地开着车子,堤防对面的人行道上也沾满了风吹过去的海水,突然,在那一排排被海风剥蚀得几乎成了骨灰色的老木房子前面,我看见了在风里,水雾里,踽踽独行的母亲。 母亲腋下紧紧地 着她的皮包,双手重沉沉地各 了两个很大的超级市场的口袋,那些东西是这么重,使得母亲快 下去了般地 着,小腿在慢慢地一步又一步地 着。 她的头发在大风里翻飞着,有时候上来盖住了她的眼睛,可是她手上有那么多的东西,几乎没有一点儿法子拂去她脸上的乱发。 我赶紧停了车向她跑过去:“姆妈,你去哪里了?怎么不叫我?” “我去买菜啊!”母亲没事似的回答着。 我跑上去抢母亲袋子里沉得不堪的一瓶矿泉水,她叫了起来:“你脊椎不好,快放手。” 这时,我的心脏不争气地狂跳起来,又不能通畅地呼 吸了,肋骨边针尖似的刺痛又来了,我放了母亲,自己慢 慢地走回车上去,趴在驾驶盘上,这才将手压住痛的地方。等我稍稍喘过气来,母亲已经走远了。 我坐在车里,车子斜斜地停在街口,后视镜里,还看得见母亲的背影,她的双手被那些东西拖得好似要掉到地上,可是她仍是一步又一步地在那里走下去。 母亲踏着石板,是一片又一片碎掉的心,她几乎步伐踉跄了,可是手上的重担却不肯放下来交给我,我知道,只要我活着一天,她便不肯委屈我一秒。 回忆到这儿,我突然热泪如倾……母亲,你此时正在安睡,那么让我悄悄地流一次泪吧。 孩子真情流露的时候,好似总是背着你们,你们向我显明最深的爱的时候,也好似恰巧都是一次又一次的背影。 1.文中第2段五处横线上依次应填入的一组词语是( ) A.夹 拎 蹭 曲 拽 B.夹 提 蹲 弯 拖 C.夹 提 趴 弯 拽 D.揣 抓 蹲 绷 蹭 2.三毛的这篇《背影》与朱自清的《背影》异曲同工,也感人至深。朱自清的《背影》将人物放在 去世、 差事交卸、 离别这个特定环境中来描写;三毛的《背影》则是把人物放在三毛的丈夫刚刚猝死,三毛痛苦得近乎麻木,在异国母亲语言不通的特殊环境下来写的,所以这两篇文章的共同点是来描写人物。 3.本文前三个段的景物描写的作用是什么? 4.第5段写“母亲没事似的回答着”,你如何理解母亲的“没事似的”? 5.第9段中的“我知道,只要我活着一天,她便不肯委屈我一秒”一句,运用了怎样的修辞手法和表达方式?表现了什么内容和情感?

课后反思 亮点:结构明确,思路清晰 不足之处:内容略多 课堂教学建议:可适当删减,详略得当

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读