4.4.2 性状的遗传(精品课件)(共24张PPT)

文档属性

| 名称 | 4.4.2 性状的遗传(精品课件)(共24张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 济南版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-10-31 12:56:44 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

复习提问

1、什么叫遗传?遗传物质的控制中心在哪?

2、染色体的化学组成组成?

3、染色体有何特点?

4、主要遗传物质是?其结构特征?

5、什么是基因?基因的作用?

6、基因、DNA、染色体三者在位置和数量上的关系

1、位置关系

2、数量关系

细

胞

核

染

色

体

D

N

A

基因

4

3

2

1

细胞核内有 条染色体;

一对染色体上有 个DNA分子;

一个DNA分子上有 个基因.

多

2

多

小明同学说:“我的父亲、母亲都是双眼皮,我却是单眼皮,我是不是被抱错了?”

济南版生物八年级上册第四单元第四章第二节

性状的遗传

1、识别生物的性状和相对性状,举例说出身边生物的性状和相对性状 ;

2、举例说出显性基因、隐性基因,显性性状、隐性性状的概念及关系;

3、用遗传图解说出亲代与后代的基因组成和性状表现。

学习目标

(重点)

(重点)

(难点)

自学指导1

任务:看课本P98-101,快速找到以下问题答案背记:

要求:在课本上标注,并记忆(4分钟)

1.什么是性状?

2.什么是相对性状?(找出三个关键词)。

3.性状是由什么控制?

4.基因和染色体有什么关系?

5.基因有哪两种类型?如何表示?

两种类型的基因各控制什么性状?

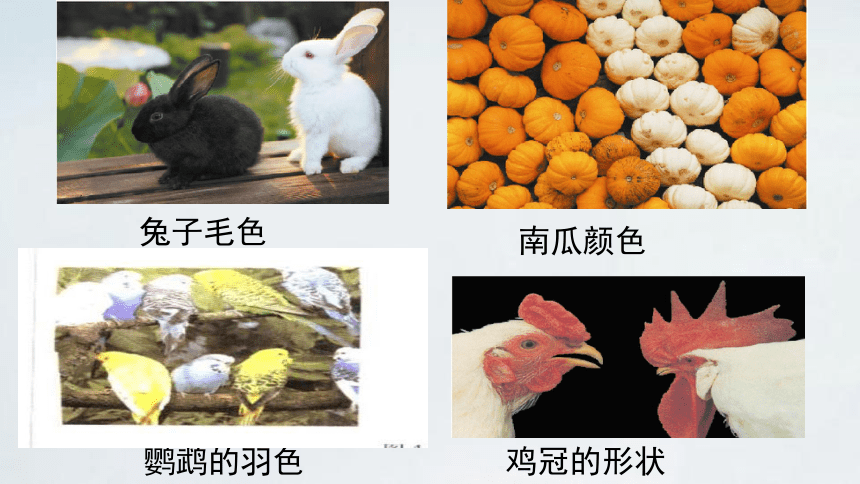

兔子毛色

南瓜颜色

鹦鹉的羽色

鸡冠的形状

2 相对性状: 在遗传学上,把同种生物同一性状的不同表现类型称为相对性状。

3 相对性状的三要素: 同种生物、同一性状、不同的表现类型

1 性状:生物体的形态、结构、生理特征和行为方式统称为性状。

小结:

4 自己列举几个相对性状的例子

同桌二人互为镜子,10秒钟后说出你同桌是单眼皮还是双眼皮,是有酒窝还是无酒窝?

跟踪训练:

判断下列性状是否属于相对性状,为什么?

1. 兔的白毛和狗的黑毛

2.狗的短毛和狗的卷毛

3.番茄的黄果和红果

4.母亲的双眼皮和儿子的双眼皮

判断依据:两同一不同

√

×

×

×

助学合作探究

当堂达标T1

3.性状是由什么控制 ?

4.观察染色体图片,基因与染色体关系:

(1)成对的基因位于同一条染色体上吗?

(2)成对的两个基因在两条染色体上的位置对应吗?

合作交流

重

难

点

DNA上的基因

体细胞中染色体成对存在,因此基因也是成对存在,成对的基因位于成对的两条染色体上

成对基因分别位于成对染色体的同一位置,控制着一对相对性状。

Ab不是一对基因

助学P88 T2

某细胞中有两对基因,分别位于两对染色体上,下列图解正确的是( )

C

5.基因有哪两种类型?如何表示?

两种类型的基因各控制什么性状?

基因有显性基因和隐性基因。

显性基因控制显性性状,用大写英文字母表示。

隐性基因控制隐性性状,用小写英文字母表示。

1.一对基因控制一个性状,这对基因有几种组合方式?(以A,a为例)?

显性基因 显性性状

隐性基因 隐性性状

AA Aa aa

大家谈

aa

有显是显,无显则隐

2.在哪种成对基因控制下,生物个体表现出显性性状?哪种成对基因控制下能表现出隐性性状?

AA或Aa

A

a

体细胞

生殖细胞

生殖细胞

成对的基因随成对的染色体的分开而分离

基因如何遗传给子代

任务:看课本101页第二段-102页,通过对长翅果蝇和残翅果蝇遗传图解的学习总结遗传图解的写法,并能根据图解说出亲代与子代的基因组成和性状表现。

时间:3分钟

要求:完成助学P88合作探究T1(2)

自学指导2

(1)杂合体一般表示为“Aa”(“A”前)

(2)遗传图解中需要标注出:

亲代、生殖细胞、子代,以及亲代和子代的性状表现。

(3)从亲代到生殖细胞再到子代,这三者之间都应该用“↓”连接。

(4)生殖细胞的结合是随机的,应写出所有可能性。

画遗传图解注意问题:

b

b

bb

b

b

母亲

父亲

儿子

×

卵细胞

精子

B

B

已知:控制单眼皮的为隐性基因b

控制双眼皮的为显性基因B

来分析一下父母双眼皮,儿子单眼皮的遗传图谱?

P102 T2(3)遗传图解

D

d

D

d

DD

Dd

Dd

dd

有耳垂

有耳垂

有耳垂

有耳垂 有耳垂

无耳垂

Dd x Dd

亲代

生殖细胞

子代

基因与性状的遗传

(1)下图中在豌豆花色、鹦鹉体色的遗传中,我们要研究的分别是哪一对相对性状?

(2)豌豆花色和鹦鹉羽色的遗传中哪个是显性性状?哪个是隐性性状?

凭空消失、无中生有的性状均为隐形性状

形态

结构

生理特性

行为方式

性状

同种性状

不同表现

相对性状

显性性状

隐性性状

隐性基因

控 制

基因

基因

控 制

控 制

显性基因

控 制

性状的遗传

作业

1.完成助学当堂达标

2.整理背过本节知识点

明天第五节课前完成

3.预习完成助学P90-91自主学习

周三前完成

相关链接

八年耕耘源于对科学的痴迷,

一畦(qi)畦豌豆蕴藏遗传的秘密。

实验设计开辟了研究的新路,

数学统计揭示出遗传的规律。

孟德尔 遗传学的鼻祖,发现了遗传的两个规律,被称为“现代遗传学之父”。

复习提问

1、什么叫遗传?遗传物质的控制中心在哪?

2、染色体的化学组成组成?

3、染色体有何特点?

4、主要遗传物质是?其结构特征?

5、什么是基因?基因的作用?

6、基因、DNA、染色体三者在位置和数量上的关系

1、位置关系

2、数量关系

细

胞

核

染

色

体

D

N

A

基因

4

3

2

1

细胞核内有 条染色体;

一对染色体上有 个DNA分子;

一个DNA分子上有 个基因.

多

2

多

小明同学说:“我的父亲、母亲都是双眼皮,我却是单眼皮,我是不是被抱错了?”

济南版生物八年级上册第四单元第四章第二节

性状的遗传

1、识别生物的性状和相对性状,举例说出身边生物的性状和相对性状 ;

2、举例说出显性基因、隐性基因,显性性状、隐性性状的概念及关系;

3、用遗传图解说出亲代与后代的基因组成和性状表现。

学习目标

(重点)

(重点)

(难点)

自学指导1

任务:看课本P98-101,快速找到以下问题答案背记:

要求:在课本上标注,并记忆(4分钟)

1.什么是性状?

2.什么是相对性状?(找出三个关键词)。

3.性状是由什么控制?

4.基因和染色体有什么关系?

5.基因有哪两种类型?如何表示?

两种类型的基因各控制什么性状?

兔子毛色

南瓜颜色

鹦鹉的羽色

鸡冠的形状

2 相对性状: 在遗传学上,把同种生物同一性状的不同表现类型称为相对性状。

3 相对性状的三要素: 同种生物、同一性状、不同的表现类型

1 性状:生物体的形态、结构、生理特征和行为方式统称为性状。

小结:

4 自己列举几个相对性状的例子

同桌二人互为镜子,10秒钟后说出你同桌是单眼皮还是双眼皮,是有酒窝还是无酒窝?

跟踪训练:

判断下列性状是否属于相对性状,为什么?

1. 兔的白毛和狗的黑毛

2.狗的短毛和狗的卷毛

3.番茄的黄果和红果

4.母亲的双眼皮和儿子的双眼皮

判断依据:两同一不同

√

×

×

×

助学合作探究

当堂达标T1

3.性状是由什么控制 ?

4.观察染色体图片,基因与染色体关系:

(1)成对的基因位于同一条染色体上吗?

(2)成对的两个基因在两条染色体上的位置对应吗?

合作交流

重

难

点

DNA上的基因

体细胞中染色体成对存在,因此基因也是成对存在,成对的基因位于成对的两条染色体上

成对基因分别位于成对染色体的同一位置,控制着一对相对性状。

Ab不是一对基因

助学P88 T2

某细胞中有两对基因,分别位于两对染色体上,下列图解正确的是( )

C

5.基因有哪两种类型?如何表示?

两种类型的基因各控制什么性状?

基因有显性基因和隐性基因。

显性基因控制显性性状,用大写英文字母表示。

隐性基因控制隐性性状,用小写英文字母表示。

1.一对基因控制一个性状,这对基因有几种组合方式?(以A,a为例)?

显性基因 显性性状

隐性基因 隐性性状

AA Aa aa

大家谈

aa

有显是显,无显则隐

2.在哪种成对基因控制下,生物个体表现出显性性状?哪种成对基因控制下能表现出隐性性状?

AA或Aa

A

a

体细胞

生殖细胞

生殖细胞

成对的基因随成对的染色体的分开而分离

基因如何遗传给子代

任务:看课本101页第二段-102页,通过对长翅果蝇和残翅果蝇遗传图解的学习总结遗传图解的写法,并能根据图解说出亲代与子代的基因组成和性状表现。

时间:3分钟

要求:完成助学P88合作探究T1(2)

自学指导2

(1)杂合体一般表示为“Aa”(“A”前)

(2)遗传图解中需要标注出:

亲代、生殖细胞、子代,以及亲代和子代的性状表现。

(3)从亲代到生殖细胞再到子代,这三者之间都应该用“↓”连接。

(4)生殖细胞的结合是随机的,应写出所有可能性。

画遗传图解注意问题:

b

b

bb

b

b

母亲

父亲

儿子

×

卵细胞

精子

B

B

已知:控制单眼皮的为隐性基因b

控制双眼皮的为显性基因B

来分析一下父母双眼皮,儿子单眼皮的遗传图谱?

P102 T2(3)遗传图解

D

d

D

d

DD

Dd

Dd

dd

有耳垂

有耳垂

有耳垂

有耳垂 有耳垂

无耳垂

Dd x Dd

亲代

生殖细胞

子代

基因与性状的遗传

(1)下图中在豌豆花色、鹦鹉体色的遗传中,我们要研究的分别是哪一对相对性状?

(2)豌豆花色和鹦鹉羽色的遗传中哪个是显性性状?哪个是隐性性状?

凭空消失、无中生有的性状均为隐形性状

形态

结构

生理特性

行为方式

性状

同种性状

不同表现

相对性状

显性性状

隐性性状

隐性基因

控 制

基因

基因

控 制

控 制

显性基因

控 制

性状的遗传

作业

1.完成助学当堂达标

2.整理背过本节知识点

明天第五节课前完成

3.预习完成助学P90-91自主学习

周三前完成

相关链接

八年耕耘源于对科学的痴迷,

一畦(qi)畦豌豆蕴藏遗传的秘密。

实验设计开辟了研究的新路,

数学统计揭示出遗传的规律。

孟德尔 遗传学的鼻祖,发现了遗传的两个规律,被称为“现代遗传学之父”。