1.2 区域发展差异与因地制宜学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 1.2 区域发展差异与因地制宜学案(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 137.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-11-01 08:40:25 | ||

图片预览

文档简介

高中地理

第一章 认识区域

第二节 区域发展差异与因地制宜

学习目标:

1.结合案例,掌握区域发展不同阶段的空间结构、产业结构的主要特征。

2.结合案例,分析区域发展不同阶段地理环境和人类活动的关系。

3.理解区域发展水平的衡量指标、类型及发展趋势。

4.结合案例,理解因地制宜与区域发展的关系。

学习过程:

一、区域的发展阶段

1.以传统农业为主的初级阶段

(1)特点

①产业结构:传统 为经济主体,工业处于起步阶段,以 密集型和资源型产业为主体。

②经济特点:表现出典型的 特征。

(2)人地关系:人类活动对地理环境的影响比较 。

(3)区域发展状态:处于 状态。

2.以工业化为主体的成长阶段

(1)特点

①区域 结构和空间结构渐趋复杂,呈现由点到 、再到面的发展态势,加工制造业和服务业趋于集聚。

②以工业化为主要特征, 成为区域经济发展的主要动力。

③ 呈现加速发展的趋势。

④交通运输建设显著加快, 程度不断提高。

(2)人地关系:出现日益严重的环境问题,人地关系明显不协调。

(3)区域发展状态: 中心城市呈现率先发展的势头,对区域的辐射带动作用大幅度增强。

3.以结构优化和整体提升为主体的转型阶段

(1)特点

①区域原有优势逐渐丧失, 增长缓慢甚至停滞,产品市场竞争力下降,效益降低。

②区域原先具有的 减弱,导致区域经济整体呈现萎缩、衰败状态。

③带来高失业率、 等严重社会问题。

(2)措施:区域 ,寻求新的发展。

(3)案例:中国新型工业化。

4.以创新驱动为主的高效益综合发展阶段

(1)发展特点:经济 的转变和增长动力的转换。

(2)具体措施

①以 为引领:产业创新、城市创新、科技创新和开放创新。

②路径:以信息化、 、智能化、循环化为路径。

③目的:经济、社会、环境的协调发展和 发展。

二、区域发展的差异性

1.区域发展的衡量指标

(1)常用指标:地区生产总值、 、三次产业构成等。

(2)人文发展指数:预期寿命、教育程度和地区生产总值。

2.区域发展差异:发达地区与发展中地区,或高收入地区、中等收入地区和低收入地区。

三、坚持因地制宜,促进区域发展

1.原因:区域具有显著的 。

2.措施:

知识探究:

探究点1:区域的发展阶段

材料 匹兹堡在工业化时期迅速崛起成为领导城市,第二次世界大战后沦为萎靡不振的老工业城市,后经著名的“匹兹堡复兴”而成为面目一新、充满勃勃生机的后工业化白领城市。匹兹堡的成功转型令人瞩目。

(1)匹兹堡的发展变化过程体现了什么?

(2)工业化阶段的区域产业结构有什么特点?

(3)第二次世界大战后匹兹堡沦为萎靡不振的老工业城市,处于区域的哪个发展阶段?该阶段出现的社会问题有哪些?

探究点2:区域发展的差异性

材料 2019年8月24日至26日,七国集团国家元首和政府首脑峰会在比亚里茨举行。七国集团由当今世界经济发达的七个国家(美国、日本、英国、法国、德国、意大利和加拿大)组成。

(1)当今世界分为发达国家和发展中国家,划分的指标是什么?

(2)七国集团成员国作为当今世界经济发达的国家,其经济发展有何特点?

课后练习:

傍晚,我漫步在银行、公司、商店、事务所密集的街头。高楼耸立夜空,像陡峻的山峰,墙壁是透明的玻璃,好像水晶宫。五颜六色的街灯闪闪烁烁,远远近近,高高低低,时隐时现,走在路上,就像浮游在布满繁星的天空。汽车如风如龙,飞驰而过,车上的尾灯,似无数条红色丝带不断地向远方延伸。(丁玲《曼哈顿街头夜景》,有改动)据此完成1~2题。

1.材料中描述的区域处于的阶段是( )

A.初级阶段 B.成长阶段

C.转型阶段 D.高效益综合发展阶段

2.该区域( )

A.对外开放程度较低

B.经济以“自给自足”为特征

C.劳动力由农业向制造业大规模转移

D.加工制造业向资金密集型和技术密集型全面升级

读下列国家城市化水平与人均GDP(按购买力平价法计算得出)水平统计图,完成3~4题。

3.图中反映的城市化与人均GDP的关系是( )

A.不同发展阶段,城市化水平与人均GDP水平相互影响的程度不同

B.某阶段人均GDP水平与城市化水平呈负相关

C.城市化发展是提高人均GDP水平的主要动力

D.人均GDP水平越高,城市化发展速度越快

4.20世纪50年代至80年代,图中四个国家的城市化水平和人均GDP平均增长速度最快的是( )

A.印度 B.中国

C.日本 D.德国

读我国东南沿海某城市及其郊区工业布局变化图,完成5~6题。

5.图中A地早期是我国重要商品粮棉油基地,中期当地改种蔬菜、瓜果、花卉,现在成为市区。导致A地土地利用方式变化的主要原因正确的是( )

①早期到中期:农业科技的发展 ②早期到中期:市场需求的增加 ③中期到现在:城市化的发展 ④中期到现在:传统工业的发展

A.①③ B.②③

C.①④ D.②④

6.该城市传统工业区规模的变化与原因正确的是( )

①规模:先增大后缩小 ②规模:先缩小后增大 ③原因:早期到中期——交通的发展 ④原因:中期到现在——产业的升级

A.①③ B.②③

C.①④ D.②④

参考答案

探究点1

(1)体现了区域的不同发展阶段。

(2)伴随着工业化、城市化的加速推进,第二产业在国民经济中所占的比例不断上升,第三产业呈现出加速发展的趋势。

(3)以结构优化和整体提升为主体的转型阶段。高失业率、人口大量外迁、人口减少等社会问题。

探究点2

(1)地区生产总值、人均国民收入、三次产业构成等。

(2)经济发展水平高,将其经济发展放在全球经济一体化的背景上综合考虑,十分关注国内外市场的变化和科学技术的进展;开放性强,与外界保持密切的社会、经济和技术联系。

课后练习:

1.D 2.D [第1题,“银行、公司、商店、事务所密集”说明这里的金融、贸易、信息等第三产业高度发达,属于高效益的综合发展阶段。第2题,A、B选项属于以传统农业为主体发展阶段的特征;C选项为工业化阶段的特征。]

3.A 4.C [从图上曲线可以看出,四个国家明显分为两组,一组是德国和日本,一组是中国和印度,这代表了两类国家,即发达国家和发展中国家城市化的差异。第3题,从城市化水平和人均GDP曲线的变化可以看出,在不同的发展阶段,两者相互影响的程度是不同的。总的来说,人均GDP水平越高,城市化水平相应越高,不存在某阶段的负相关问题。城市化水平的高低,受经济发展的影响,加快经济发展,提高人均GDP水平,这是城市化发展的主要动力。发达国家自“二战”以来,随着人均GDP的高速增长,城市化进程相对缓慢;发展中国家随着人均GDP的增长,城市化进程发展很快。第4题,从图上曲线的变化可以看出,20世纪50年代到80年代,在城市化水平和人均GDP方面,日本增长是最快的。]

5.B 6.C [第5题,A地由早期的商品粮棉油基地到中期变成了蔬菜、瓜果、花卉基地是因为城市规模扩大,对蔬菜、瓜果、花卉等农副产品的需求增加;A地现在变为市区,说明该地区城市规模正在扩大。第6题,结合图例很容易看出该城市传统工业区的规模为先增大后缩小;从早期到中期,该城市传统工业规模扩大,与经济发展和政策因素有关,布局也从市中心迁往城市东北郊区,与地价和环境因素有关;从中期到现在,传统工业区规模在缩小,出现了高新技术区,这与该城市产业升级有关。]

第一章 认识区域

第二节 区域发展差异与因地制宜

学习目标:

1.结合案例,掌握区域发展不同阶段的空间结构、产业结构的主要特征。

2.结合案例,分析区域发展不同阶段地理环境和人类活动的关系。

3.理解区域发展水平的衡量指标、类型及发展趋势。

4.结合案例,理解因地制宜与区域发展的关系。

学习过程:

一、区域的发展阶段

1.以传统农业为主的初级阶段

(1)特点

①产业结构:传统 为经济主体,工业处于起步阶段,以 密集型和资源型产业为主体。

②经济特点:表现出典型的 特征。

(2)人地关系:人类活动对地理环境的影响比较 。

(3)区域发展状态:处于 状态。

2.以工业化为主体的成长阶段

(1)特点

①区域 结构和空间结构渐趋复杂,呈现由点到 、再到面的发展态势,加工制造业和服务业趋于集聚。

②以工业化为主要特征, 成为区域经济发展的主要动力。

③ 呈现加速发展的趋势。

④交通运输建设显著加快, 程度不断提高。

(2)人地关系:出现日益严重的环境问题,人地关系明显不协调。

(3)区域发展状态: 中心城市呈现率先发展的势头,对区域的辐射带动作用大幅度增强。

3.以结构优化和整体提升为主体的转型阶段

(1)特点

①区域原有优势逐渐丧失, 增长缓慢甚至停滞,产品市场竞争力下降,效益降低。

②区域原先具有的 减弱,导致区域经济整体呈现萎缩、衰败状态。

③带来高失业率、 等严重社会问题。

(2)措施:区域 ,寻求新的发展。

(3)案例:中国新型工业化。

4.以创新驱动为主的高效益综合发展阶段

(1)发展特点:经济 的转变和增长动力的转换。

(2)具体措施

①以 为引领:产业创新、城市创新、科技创新和开放创新。

②路径:以信息化、 、智能化、循环化为路径。

③目的:经济、社会、环境的协调发展和 发展。

二、区域发展的差异性

1.区域发展的衡量指标

(1)常用指标:地区生产总值、 、三次产业构成等。

(2)人文发展指数:预期寿命、教育程度和地区生产总值。

2.区域发展差异:发达地区与发展中地区,或高收入地区、中等收入地区和低收入地区。

三、坚持因地制宜,促进区域发展

1.原因:区域具有显著的 。

2.措施:

知识探究:

探究点1:区域的发展阶段

材料 匹兹堡在工业化时期迅速崛起成为领导城市,第二次世界大战后沦为萎靡不振的老工业城市,后经著名的“匹兹堡复兴”而成为面目一新、充满勃勃生机的后工业化白领城市。匹兹堡的成功转型令人瞩目。

(1)匹兹堡的发展变化过程体现了什么?

(2)工业化阶段的区域产业结构有什么特点?

(3)第二次世界大战后匹兹堡沦为萎靡不振的老工业城市,处于区域的哪个发展阶段?该阶段出现的社会问题有哪些?

探究点2:区域发展的差异性

材料 2019年8月24日至26日,七国集团国家元首和政府首脑峰会在比亚里茨举行。七国集团由当今世界经济发达的七个国家(美国、日本、英国、法国、德国、意大利和加拿大)组成。

(1)当今世界分为发达国家和发展中国家,划分的指标是什么?

(2)七国集团成员国作为当今世界经济发达的国家,其经济发展有何特点?

课后练习:

傍晚,我漫步在银行、公司、商店、事务所密集的街头。高楼耸立夜空,像陡峻的山峰,墙壁是透明的玻璃,好像水晶宫。五颜六色的街灯闪闪烁烁,远远近近,高高低低,时隐时现,走在路上,就像浮游在布满繁星的天空。汽车如风如龙,飞驰而过,车上的尾灯,似无数条红色丝带不断地向远方延伸。(丁玲《曼哈顿街头夜景》,有改动)据此完成1~2题。

1.材料中描述的区域处于的阶段是( )

A.初级阶段 B.成长阶段

C.转型阶段 D.高效益综合发展阶段

2.该区域( )

A.对外开放程度较低

B.经济以“自给自足”为特征

C.劳动力由农业向制造业大规模转移

D.加工制造业向资金密集型和技术密集型全面升级

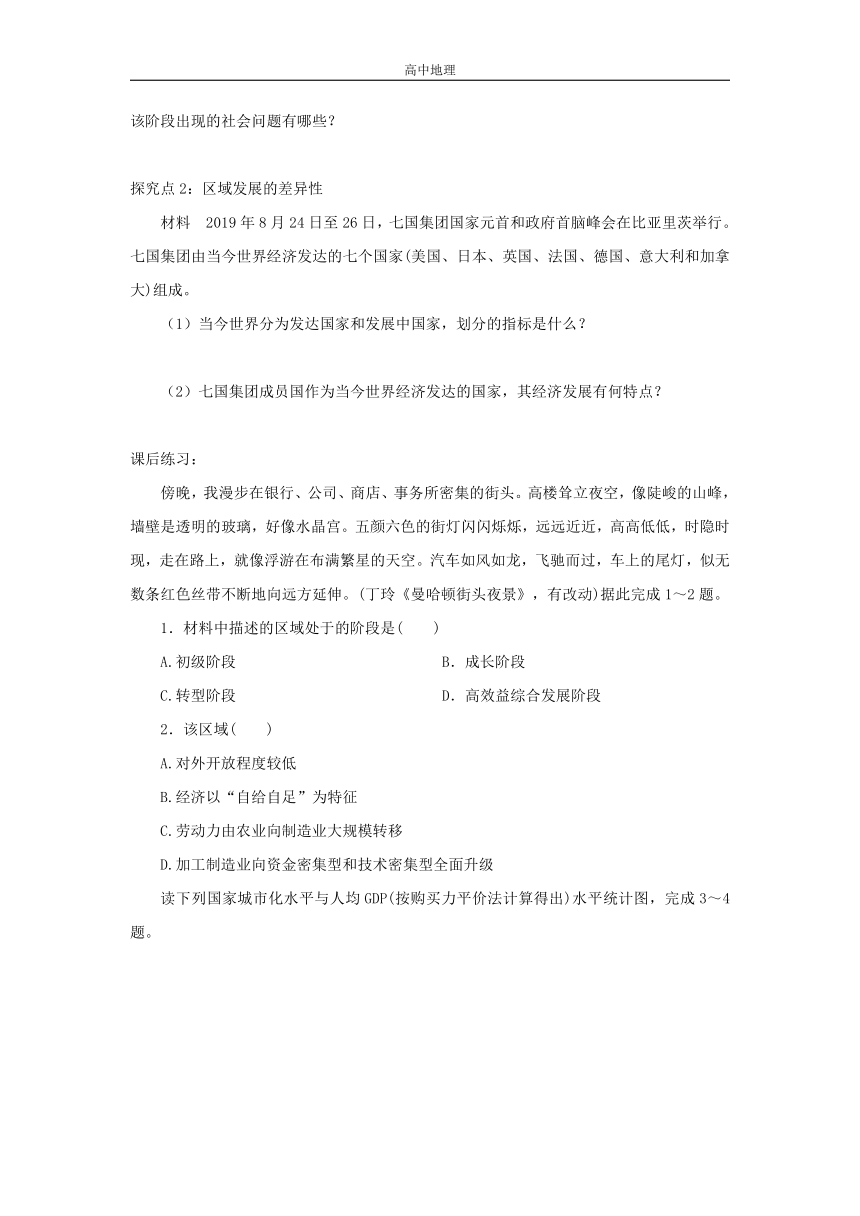

读下列国家城市化水平与人均GDP(按购买力平价法计算得出)水平统计图,完成3~4题。

3.图中反映的城市化与人均GDP的关系是( )

A.不同发展阶段,城市化水平与人均GDP水平相互影响的程度不同

B.某阶段人均GDP水平与城市化水平呈负相关

C.城市化发展是提高人均GDP水平的主要动力

D.人均GDP水平越高,城市化发展速度越快

4.20世纪50年代至80年代,图中四个国家的城市化水平和人均GDP平均增长速度最快的是( )

A.印度 B.中国

C.日本 D.德国

读我国东南沿海某城市及其郊区工业布局变化图,完成5~6题。

5.图中A地早期是我国重要商品粮棉油基地,中期当地改种蔬菜、瓜果、花卉,现在成为市区。导致A地土地利用方式变化的主要原因正确的是( )

①早期到中期:农业科技的发展 ②早期到中期:市场需求的增加 ③中期到现在:城市化的发展 ④中期到现在:传统工业的发展

A.①③ B.②③

C.①④ D.②④

6.该城市传统工业区规模的变化与原因正确的是( )

①规模:先增大后缩小 ②规模:先缩小后增大 ③原因:早期到中期——交通的发展 ④原因:中期到现在——产业的升级

A.①③ B.②③

C.①④ D.②④

参考答案

探究点1

(1)体现了区域的不同发展阶段。

(2)伴随着工业化、城市化的加速推进,第二产业在国民经济中所占的比例不断上升,第三产业呈现出加速发展的趋势。

(3)以结构优化和整体提升为主体的转型阶段。高失业率、人口大量外迁、人口减少等社会问题。

探究点2

(1)地区生产总值、人均国民收入、三次产业构成等。

(2)经济发展水平高,将其经济发展放在全球经济一体化的背景上综合考虑,十分关注国内外市场的变化和科学技术的进展;开放性强,与外界保持密切的社会、经济和技术联系。

课后练习:

1.D 2.D [第1题,“银行、公司、商店、事务所密集”说明这里的金融、贸易、信息等第三产业高度发达,属于高效益的综合发展阶段。第2题,A、B选项属于以传统农业为主体发展阶段的特征;C选项为工业化阶段的特征。]

3.A 4.C [从图上曲线可以看出,四个国家明显分为两组,一组是德国和日本,一组是中国和印度,这代表了两类国家,即发达国家和发展中国家城市化的差异。第3题,从城市化水平和人均GDP曲线的变化可以看出,在不同的发展阶段,两者相互影响的程度是不同的。总的来说,人均GDP水平越高,城市化水平相应越高,不存在某阶段的负相关问题。城市化水平的高低,受经济发展的影响,加快经济发展,提高人均GDP水平,这是城市化发展的主要动力。发达国家自“二战”以来,随着人均GDP的高速增长,城市化进程相对缓慢;发展中国家随着人均GDP的增长,城市化进程发展很快。第4题,从图上曲线的变化可以看出,20世纪50年代到80年代,在城市化水平和人均GDP方面,日本增长是最快的。]

5.B 6.C [第5题,A地由早期的商品粮棉油基地到中期变成了蔬菜、瓜果、花卉基地是因为城市规模扩大,对蔬菜、瓜果、花卉等农副产品的需求增加;A地现在变为市区,说明该地区城市规模正在扩大。第6题,结合图例很容易看出该城市传统工业区的规模为先增大后缩小;从早期到中期,该城市传统工业规模扩大,与经济发展和政策因素有关,布局也从市中心迁往城市东北郊区,与地价和环境因素有关;从中期到现在,传统工业区规模在缩小,出现了高新技术区,这与该城市产业升级有关。]