2023-2024学年初中生物济南版七年级上册1.1认识生命现象章节同步练习(答案+解析)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年初中生物济南版七年级上册1.1认识生命现象章节同步练习(答案+解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 446.7KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 济南版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2023-11-05 21:57:35 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

1.1认识生命现象

(共27题)

一、选择题(共20题)

(2018·期末)下列关于生物基本特征的叙述,正确的是

A.生物都能运动 B.生物都由细胞构成

C.生物都能繁殖后代 D.生物都必须生活在水中

(2018·甘肃兰州市·期末)向日葵的花盘会随着太阳转动,这种现象体现出生物具有的特征是

A.能够运动 B.需要呼吸

C.能对外界刺激作出反应 D.能生长和繁殖

(2018·甘肃兰州市·期末)下列不属于生物的是

A.病毒 B.蘑菇 C.鱼化石 D.梨树

(2018·杭州市拱墅区·期末) 年 月 日,第五届世界互联网大会 乌镇峰会在浙江乌镇召开。新华社和搜狗公司联合开发的“人工智能新闻主播”( 主播)在大会上展出,引发热议。下列能作为判断“ 主播”是否属于生物的依据是

A.有无表情 B.能否播报新闻

C.能否自由移动 D.能否生长和繁殖

(2019·杭州市余杭区·期末)“柴门闻犬吠,风雪夜归人”,这两句诗给人展示了一个人归犬吠的场面。人归来时狗叫,这种现象说明生物具有的特征是

A.能对外界刺激做出反应 B.具有生长和繁殖的特性

C.能将体内物质进行转化 D.能适应环境并影响环境

(2019·德州市禹城市·期中)下列关于生物圈的叙述,错误的是

A.生物圈是指地球表面有生物生存的圈层

B.生物圈包括大气圈下层、水圈和岩石圈上层

C.生物圈是指陆地以上和海洋以下各约 米厚的范围

D.生物圈能为生物提供生存所需的基本条件

(2019·大庆市龙凤区·期中)下列关于生物的说法,请判断正确的是

A.生物圈包括所有的大气圈、水圈和岩石墨

B.生物圈是指地球上所有生物及其生活的环境

C.生物圈是指地球上的人类及人类生活的环境

D.生物圈就是地球上所有的生物

(2018·天津宝坻区·期中)生物圈的范围是

A.大气圈的底部 B.水圈的大部 C.岩石圈的表面 D.包括A、B、C

(2019·淮安市淮阴区·期中)地球上最大的生态系统是

A.海洋生态系统 B.森林生态系统 C.生物圈 D.湿地生态系统

(2019·青岛市莱西市·期中)下列对于生态系统的描述正确的是

A.森林生态系统有“绿色水库”之称,植物种类繁多,但其调节能力差

B.草原生态系统有“地球之肺”之称,典型的草原生态系统是沼泽

C.各种生态系统地域差异很大,所以以各生态系统彼此之间不发生联系

D.最大的生态系统是生物圈,它包括大气圈的底部、岩石圈的表面、水圈的大部分

(2018·北京东城区·期末)某课外小组探究“光照对鼠妇生活的影响”,设计实验方案如下表,其中需要修改的是

A.鼠妇数量 B.光照 C.温度 D.湿度

(2019·北京东城区·期末)要了解全校学生视力变化的情况,应该采取的研究方法是

A.实验法 B.文献法 C.调查法 D.观察法

(2019·杭州市余杭区·期末)科硏人员按如下步骤进行实验:③将香菇菌种经无菌操作后等量接种到两份相同的培养基中;②把接种后的培养基分别放在两个箱子中,在其中的一个箱子中央放入磁铁,另一个不放磁铁作为对照组;③每天观察测量并记录菌丝的长度。该实验要研究的问题是

A.磁场对香菇生长是否有影响 B.水分对香菇生长是否有影响

C.培养基对香菇生长是否有影响 D.光照对香菇生长是否有影响

(2019·杭州市萧山区·期末)最早的抗生素—青霉素是弗莱明发明的,在一次偶然的机会,他发现培养皿上不小心沾有青霉菌,而在青霉菌的周围没有其他的细菌生存。为什么会产生这种现象?于是他多次实验考查青霉菌对细菌繁殖的影响,在实验前,最适合做实验猜想的是

A.青霉菌与细菌间是互利关系

B.青霉菌污染了细菌生存的环境

C.青霉菌产生了对人类有益的物质

D.青霉菌产生了可以抑制细菌增殖的物质

(2019·石家庄市新华区·期末)下面是调查某生物存在状况的几个步骤,正确排序的是

①选择调查范围

②设计调查路线和方案

④明确调查目的和对象

③作好记录

A.①②③④ B.②③④① C.③②①④ D.④①②③

(2018·北京密云区·期末)显微镜对光以后,从目镜中看到的视野应该是

A.有直射阳光的 B.暗灰的 C.白亮的 D.黑暗的

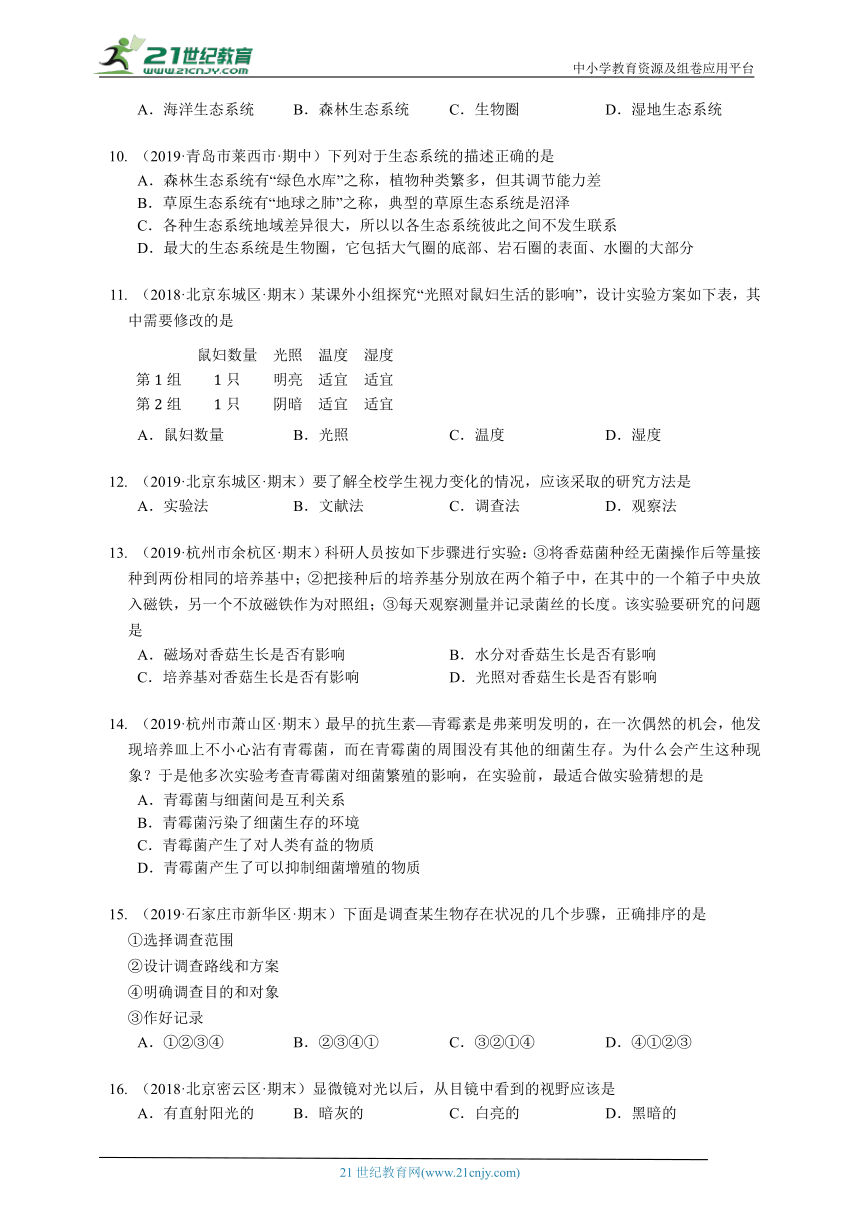

(2019·深圳市龙岗区·期末)小王同学用显微镜观察口腔上皮细胞临时玻片标本时,要使视野内看到的细胞数目最多,应选择的镜头组合是

A.甲、乙 B.甲、丁 C.乙、丙 D.乙、丁

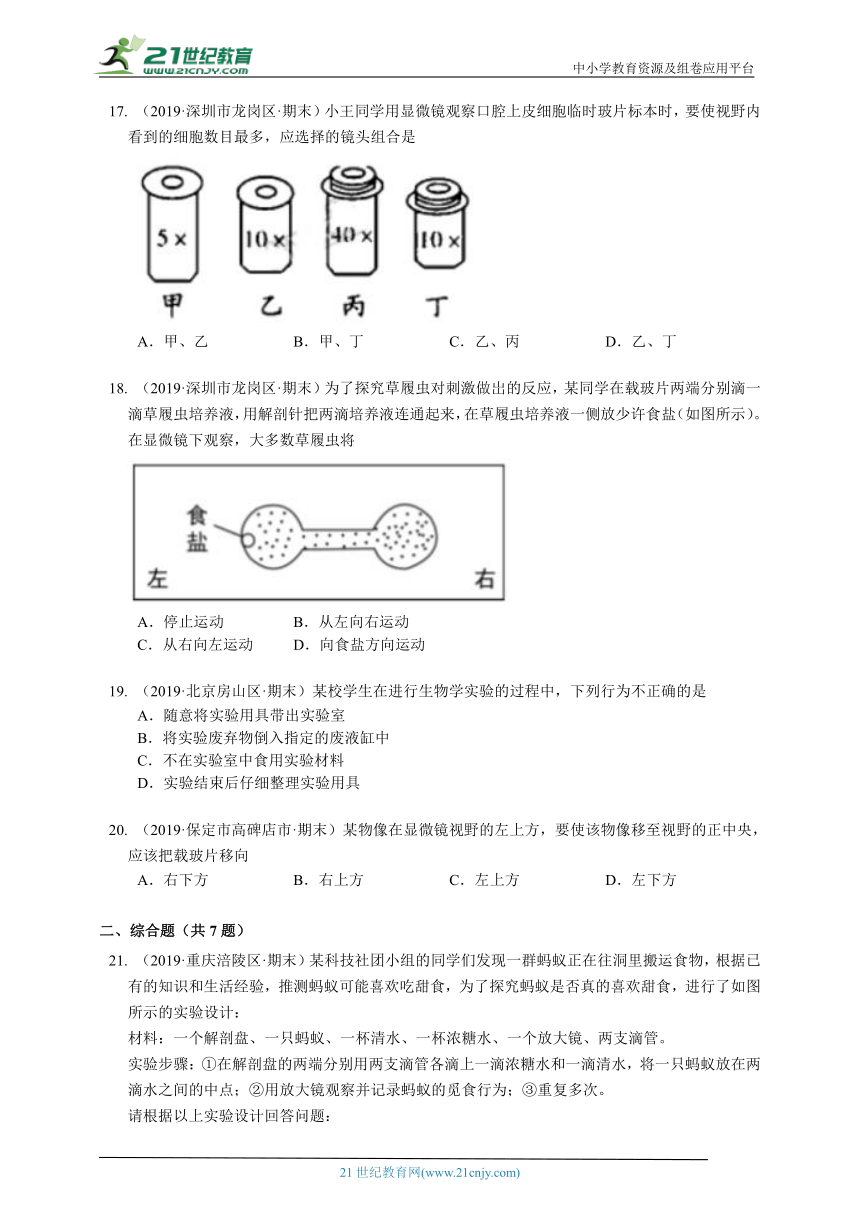

(2019·深圳市龙岗区·期末)为了探究草履虫对刺激做岀的反应,某同学在载玻片两端分别滴一滴草履虫培养液,用解剖针把两滴培养液连通起来,在草履虫培养液一侧放少许食盐(如图所示)。在显微镜下观察,大多数草履虫将

A.停止运动 B.从左向右运动

C.从右向左运动 D.向食盐方向运动

(2019·北京房山区·期末)某校学生在进行生物学实验的过程中,下列行为不正确的是

A.随意将实验用具带出实验室

B.将实验废弃物倒入指定的废液缸中

C.不在实验室中食用实验材料

D.实验结束后仔细整理实验用具

(2019·保定市高碑店市·期末)某物像在显微镜视野的左上方,要使该物像移至视野的正中央,应该把载玻片移向

A.右下方 B.右上方 C.左上方 D.左下方

二、综合题(共7题)

(2019·重庆涪陵区·期末)某科技社团小组的同学们发现一群蚂蚁正在往洞里搬运食物,根据已有的知识和生活经验,推测蚂蚁可能喜欢吃甜食,为了探究蚂蚁是否真的喜欢甜食,进行了如图所示的实验设计:

材料:一个解剖盘、一只蚂蚁、一杯清水、一杯浓糖水、一个放大镜、两支滴管。

实验步骤:①在解剖盘的两端分别用两支滴管各滴上一滴浓糖水和一滴清水,将一只蚂蚁放在两滴水之间的中点;②用放大镜观察并记录蚂蚁的觅食行为;③重复多次。

请根据以上实验设计回答问题:

(1) 本实验中,同学们提出的问题是 作出的假设是 。

(2) 本实验的变量是 。

(3) 对实验结果进行预测和分析:如果实验结果是蚂蚁爬向清水一端或不定向爬动,说明 ;如果实验结果是蚂蚁爬向浓糖水一端,则说明 。

(4) 本实验中,有一处错误,请指出 。

(5) 本实验的步骤③重复多次的目的是 。

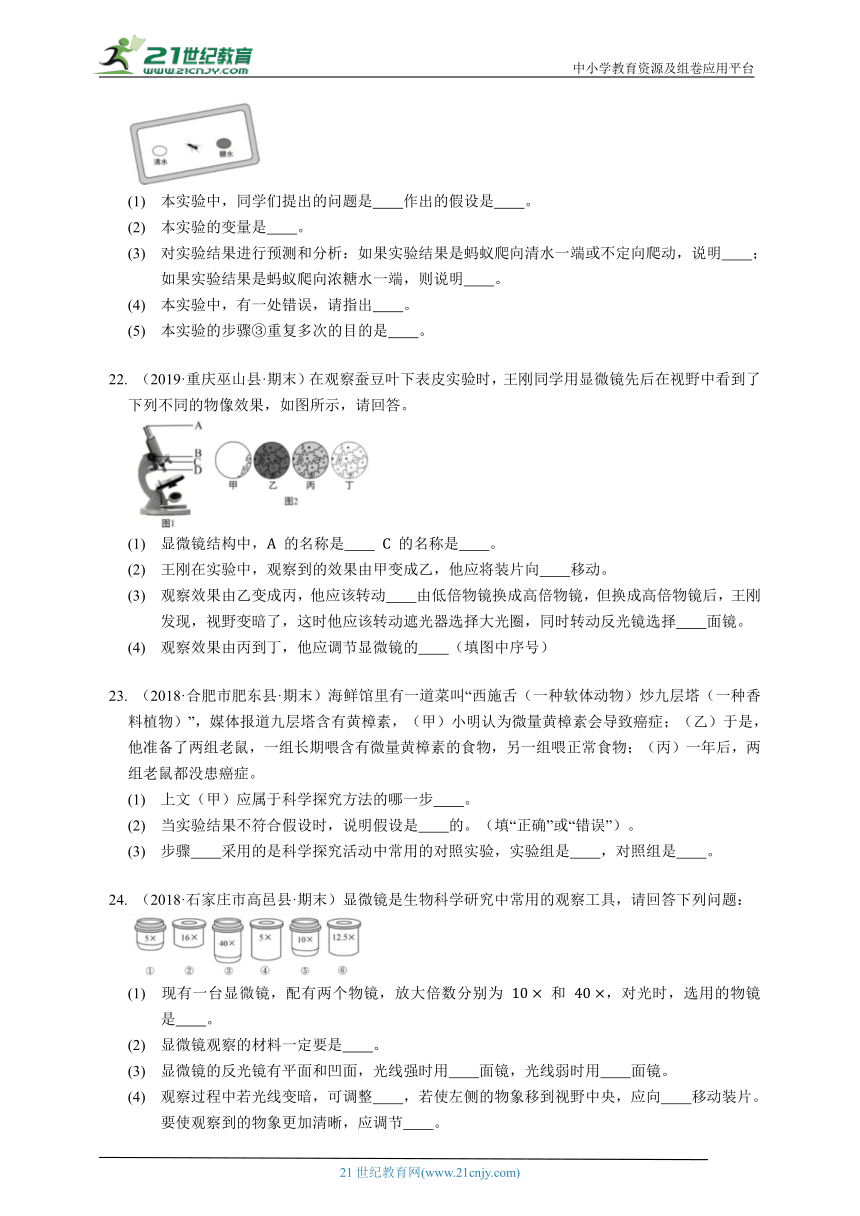

(2019·重庆巫山县·期末)在观察蚕豆叶下表皮实验时,王刚同学用显微镜先后在视野中看到了下列不同的物像效果,如图所示,请回答。

(1) 显微镜结构中, 的名称是 的名称是 。

(2) 王刚在实验中,观察到的效果由甲变成乙,他应将装片向 移动。

(3) 观察效果由乙变成丙,他应该转动 由低倍物镜换成高倍物镜,但换成高倍物镜后,王刚发现,视野变暗了,这时他应该转动遮光器选择大光圈,同时转动反光镜选择 面镜。

(4) 观察效果由丙到丁,他应调节显微镜的 (填图中序号)

(2018·合肥市肥东县·期末)海鲜馆里有一道菜叫“西施舌(一种软体动物)炒九层塔(一种香料植物)”,媒体报道九层塔含有黄樟素,(甲)小明认为微量黄樟素会导致癌症;(乙)于是,他准备了两组老鼠,一组长期喂含有微量黄樟素的食物,另一组喂正常食物;(丙)一年后,两组老鼠都没患癌症。

(1) 上文(甲)应属于科学探究方法的哪一步 。

(2) 当实验结果不符合假设时,说明假设是 的。(填“正确”或“错误”)。

(3) 步骤 采用的是科学探究活动中常用的对照实验,实验组是 ,对照组是 。

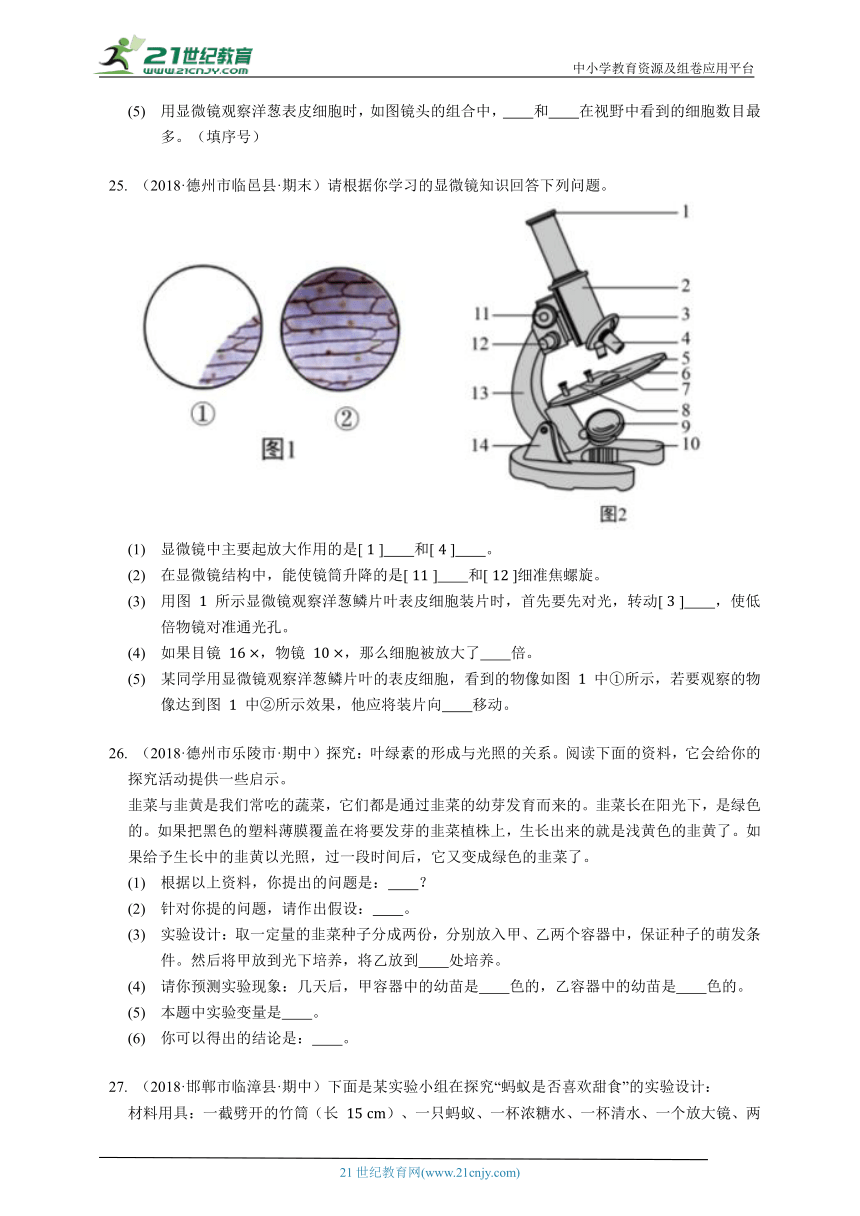

(2018·石家庄市高邑县·期末)显微镜是生物科学研究中常用的观察工具,请回答下列问题:

(1) 现有一台显微镜,配有两个物镜,放大倍数分别为 和 ,对光时,选用的物镜是 。

(2) 显微镜观察的材料一定要是 。

(3) 显微镜的反光镜有平面和凹面,光线强时用 面镜,光线弱时用 面镜。

(4) 观察过程中若光线变暗,可调整 ,若使左侧的物象移到视野中央,应向 移动装片。要使观察到的物象更加清晰,应调节 。

(5) 用显微镜观察洋葱表皮细胞时,如图镜头的组合中, 和 在视野中看到的细胞数目最多。(填序号)

(2018·德州市临邑县·期末)请根据你学习的显微镜知识回答下列问题。

(1) 显微镜中主要起放大作用的是[ ] 和[ ] 。

(2) 在显微镜结构中,能使镜筒升降的是[ ] 和[ ]细准焦螺旋。

(3) 用图 所示显微镜观察洋葱鳞片叶表皮细胞装片时,首先要先对光,转动[ ] ,使低倍物镜对准通光孔。

(4) 如果目镜 ,物镜 ,那么细胞被放大了 倍。

(5) 某同学用显微镜观察洋葱鳞片叶的表皮细胞,看到的物像如图 中①所示,若要观察的物像达到图 中②所示效果,他应将装片向 移动。

(2018·德州市乐陵市·期中)探究:叶绿素的形成与光照的关系。阅读下面的资料,它会给你的探究活动提供一些启示。

韭菜与韭黄是我们常吃的蔬菜,它们都是通过韭菜的幼芽发育而来的。韭菜长在阳光下,是绿色的。如果把黑色的塑料薄膜覆盖在将要发芽的韭菜植株上,生长出来的就是浅黄色的韭黄了。如果给予生长中的韭黄以光照,过一段时间后,它又变成绿色的韭菜了。

(1) 根据以上资料,你提出的问题是: ?

(2) 针对你提的问题,请作出假设: 。

(3) 实验设计:取一定量的韭菜种子分成两份,分别放入甲、乙两个容器中,保证种子的萌发条件。然后将甲放到光下培养,将乙放到 处培养。

(4) 请你预测实验现象:几天后,甲容器中的幼苗是 色的,乙容器中的幼苗是 色的。

(5) 本题中实验变量是 。

(6) 你可以得出的结论是: 。

(2018·邯郸市临漳县·期中)下面是某实验小组在探究“蚂蚁是否喜欢甜食”的实验设计:

材料用具:一截劈开的竹筒(长 )、一只蚂蚁、一杯浓糖水、一杯清水、一个放大镜、两支滴管。

实验步骤:

①在竹筒的两端,分别用两支滴管各滴上一滴浓糖水和一滴清水,将一只蚂放在两滴水之间的中点。

②用放大镜观察并记录蚂蚁的觅食行为。

③重复多次。

请根据以上实验设计回答下列问题:

(1) 本实验的假设是 。

(2) 本实验的变量是 。

(3) 对实验结果的预测和分析:

预测①:若实验结果是蚂蚁爬向清水一端或停留在原处不动或不定向爬动,则说明 。

预测②:若实验结果是蚂蚁爬向浓糖水一端取食,则说明 。

(4) 本实验设计的不足之处主要是 。

(5) 一窝蚂蚁由不同的成员组成,蚂蚁是具有明显的 行为特征的动物。

答案

一、选择题(共20题)

1. 【答案】C

【知识点】生物的特征

2. 【答案】C

【解析】向日葵的花盘会随着太阳转动,这种现象体现出生物具有的特征是生物能够对外界刺激作出反应,故C正确;故选C。

【知识点】生物的特征

3. 【答案】C

【解析】生物具有以下特征: 、生物的生活需要营养, 、生物能够进行呼吸, 、生物能排出体内产生的废物, 、生物能够对外界刺激作出反应, 、生物能够生长和繁殖, 、除病毒外,生物都是由细胞构成的,梨树、蘑菇、病毒具有这些特征,所以属于生物,鱼化石不具有这些特征,所以不属于生物。

故选C。

【知识点】生物的特征

4. 【答案】D

【解析】生物的共同特征:生物的生活需要营养;生物能进行呼吸,生物能排出体内产生的废物,生物能生长繁殖,生物都有遗传和变异的特性,生物能对外界刺激作出反应,除病毒外,生物都由细胞构成。故选D。

【知识点】生物的特征

5. 【答案】A

【解析】生物的特征主要有:①生物的生活需要营养;②生物能进行呼吸;③生物能排出身体内产生的废物;④生物能对外界刺激作出反应;⑤生物能生长和繁殖;⑥生物都有遗传和变异的特性;⑦除病毒以外,生物都是由细胞构成的。生物能够对来自环境中的各种刺激作出一定的反应,“柴门闻犬吠,风雪夜归人”,这两句诗给人展示了一个人归犬吠的场面。人归来时狗叫,说明生物具有能对外界刺激作出反应的生物特征,故A正确。

故选A。

【知识点】生物的特征

6. 【答案】C

【解析】生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约 千米的高度,向下可深入 千米左右深处,厚度为 千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面,但是整个的水圈几乎都有生物存在,有时生物圈的范围也说是大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的表面,是最大的生态系统。

故选C。

【知识点】生物圈的范围

7. 【答案】B

【解析】生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生物圈的范围,以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约 千米的高度,向下可深入 千米左右深处,厚度为 千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面,是最大的生态系统,故B正确。

【知识点】生物圈的概念

8. 【答案】D

【解析】生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约 千米的高度,向下可深入 千米左右深处,厚度为 千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部分和岩石圈的表面。

故选D。

【知识点】生物圈的范围

9. 【答案】C

【解析】生物圈是地球上所有的生物及其生存的全部环境的总称,是最大的生态系统,它为生物提供了营养物质、阳光、空气、水、适宜的温度和一定的生存空间等生存的基本条件,适合生物的生存,生物圈是人类和其它生物生存的共同家园,我们要好好保护它。故选C。

【知识点】生物圈的概念

10. 【答案】D

【知识点】生物圈是一个统一的整体,是最大的生态系统、生物圈的范围

11. 【答案】A

【解析】表中鼠妇数量对照组和实验组都仅有一只,不具有说服力,还会造成较大实验误差,应增添鼠妇的数量,再进行实验。

故选择A选项。

【知识点】单一变量原则、科学探究的基本环节

12. 【答案】C

【解析】调查是科学探究常用的方法之一。我国的森林资源每五年清査一次,这就是调查。人口普査也是调查。调查时首先要明确调查目的和调査对象,并制定合理的调査方案。有时因为调查的范围很大,不可能逐一调查,就要选取一部分调查对象作为样本。调查过程中要如实记录。对调查的结果要进行整理和分析,有时还要用数学方法进行统计。要了解全校学生视力变化的情况,应采取调查法。

故选C。

【知识点】科学探究的常用方法

13. 【答案】A

【解析】该实验的实验变量是否放入磁铁,除了是否放入磁铁的条件不同外,其他条件都应该相同,因此该实验要研究的问题是磁场对香菇生长是否有影响。BCD选项的实验变量分别是水分、培养基、光照均不符合题。

故选A。

【知识点】科学探究的基本环节、设计对照实验、单一变量原则

14. 【答案】D

【知识点】科学探究的基本环节

15. 【答案】D

【解析】调查某生物存在状况的几个步骤,正确的顺序是:④明确调查目的和对象①选择调査范围②设计调查路线和方案③作好记录,故D正确;

故选D。

【知识点】科学探究的基本环节

16. 【答案】C

【解析】在使用显微镜进行对光时,转动转换器,使低倍物镜对准通光孔。把一个较大的光圈对准通光孔。左眼注视目镜内,右眼睁开。转动反光镜,使光线通过通光孔反射到镜筒内。光线依次要通过反光镜、光圈、通光孔、玻片标本、物镜、镜筒、目镜,才能进入到人的眼睛。若显微镜视野是暗色,观察的物像模猢,不清晰,甚至会看不出物像;只有从目镜中看到的视野是白亮的时,观察到的物像才会清晰,C正确。故选择C选项。

【知识点】显微镜的使用方法

17. 【答案】B

【解析】甲和乙一端无螺纹为目镜,丙和丁有螺纹为物镜。显微镜放大倍数 目镜 放大倍数 物镜放大倍数。显微镜的放大倍数越大,视野就越小,亮度越暗,看到的细胞就越大,但看到的数目较少;显微镜的放大倍数越小,视野就越大,亮度越大,看到的细胞就越多,但看到的数目细胞数目就越多。物镜放大倍数最小的是甲,物镜放大倍数最小的是丁,这样甲和丁镜头组合放大的倍数是 倍,放大的倍数最小,视野内看到的细胞数目最多。故选:B。

【知识点】显微镜的成像原理、特点

18. 【答案】B

【解析】生物具有以下特征:

.生物的生活需要营养。

.生物能够进行呼吸。

.生物能排出体内产生的废物。

.生物能够对外界刺激作出反应。

.生物能够生长和繁殖。

.除病毒外,生物都是由细胞构成的。草履虫具有应激性,即逃避有害刺激,趋向有利刺激;在草履虫培养液左侧放少许食盐,会使培养液的浓度増大,草履虫失水,甚至会把草履虫杀死,因此食盐对草履虫来说是不利刺激,故草履虫从左向右运动。

故选择B选项。

【知识点】显微镜的成像原理、特点、生物的特征

19. 【答案】A

【解析】根据生物实验室的安全规则、剩余药品的处理原则等,进行分析判断,随意将实验用具带出实验室不符合规范。故选择A选项。

【知识点】科学探究的常用工具

20. 【答案】C

【解析】由于显微镜下看到的像是倒像,在视野中所观察到的物像居于左上方,标本应位于视野的右下方,而移动物像实际上是通过移动标本实现的,所以需要将玻片标本向左上方移动。

故选:C。

【知识点】显微镜的成像原理、特点

二、综合题(共7题)

21. 【答案】

(1) 蚂蚁喜欢甜食吗?(答对意思即可,一定要是问号);蚂蚁喜欢甜食(或蚂蚁不喜欢甜食)

(2) 甜食(或甜食与清水)

(3) 蚂蚁不喜欢甜食;蚂蚁喜欢甜食

(4) 蚂蚁数量太少

(5) 减少实验的误差

【解析】

(1) 探究的一般过程即:提出问题、作出假设制定计划、收集证据、得出结论、表达和交流。上述材料中,同学们提出了一个问题:蚂蚁爱吃甜食吗?所以作出假设是蚂蚁喜欢甜食。

(2) 该实验的变量是甜食(糖水)。该实验探究蚂蚁是否爱吃甜的食物。

(3) 如果实验结果是蚂蚁爬向清水一端或不定向爬动,说明蚂蚁不喜欢甜食;如果实验结果是蚂蚁爬向浓糖水一端,则说明蚂蚁喜欢甜食。

(4) 实验错误之处是蚂蚁数量少,偶然性较大,实验结果不够准确。

(5) 重复多次实验的目的是为了减少实验的误差。

【知识点】科学探究的基本环节、单一变量原则、重复性原则

22. 【答案】

(1) 目镜;物镜

(2) 右下方

(3) 转换器;凹

(4)

【解析】

(1) 图中显微镜结构中各部分的名称分别[ ]目镜、[ ]粗准焦螺旋、[ ]细准焦螺旋、[ ]物镜。

(2) 显微镜下形成的物像是一个放大的倒像,物像的移动方向和玻片的移动方向相反,如果要观察的物像不在视野中央,使在视野的右下方的物像移动到视野中央,就要向左上方移动物像,应该把临时装片向下方移动,使物像位于视野中央;所以王刚在试验中,观察到效果由甲变乙,他应装片向右下方移动。

(3) 观察效果由乙变成丙物像放大了,显微镜的放大倍数增大了,目镜没有变化,物镜放大倍数应增大,他应该转动转换器,由低倍物镜换成高倍物镜,但换成髙倍物镜后,视野变暗了。显微镜的反光镜有两个面,一个是平面镜只能反光,不能聚光,一个是凹面镜既能反光又能聚光,使用显微镜进行观察时光线较弱时,使用较大的光圈和反光镜的凹面镜聚光;光线较强时,使用较小的光圈和反光镜的平面镜聚光。这时他应转动遮光器选择大光圈,同时转动反光镜选择凹面镜。

(4) 升降镜筒的结构是粗准焦螺旋和细准焦螺旋,粗准焦螺旋,使用镜筒升降的幅度大,通过调节粗准焦螺旋找到物像,细准焦螺旋使镜筒的升降幅度小,通过调节细准焦螺旋,使物镜更清楚。要使观察效果由丙变为丁,物像变得清楚了,他应调节显微镜[ ]细准焦螺旋。

【知识点】显微镜的成像原理、特点、显微镜的基本结构和作用

23. 【答案】

(1) 作出假设

(2) 错误

(3) 乙;长期喂含有微量黄樟素的食物;喂正常食物

【解析】

(1) 作出假设:根据自己已有的知识和生活经验对提出问题作出肯定或否定的回答。因此(甲)小明认为微量黄樟素会导致癌症,应属于科学探究方法的作出假设。

(2) 探究的一般过程,并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论。有时,由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论。因此,在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思。因此当实验结果不符合假设时,说明假设是错误的。

(3) 对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。其中不同的条件就是实验变量。因此步骤乙采用的是科学探究活动中常用的对照实验。实验组是长期喂含有微量黄樟素的食物,对照组是喂正常食物。

【知识点】科学探究的基本环节

24. 【答案】

(1)

(2) 薄而透明

(3) 平;凹

(4) 遮光器或光圈;左侧;细准焦螺旋

(5) ①;④

【解析】

(1) 在用显微镜观察物体时,要先对光,对光时,先转动粗准焦螺旋,让低倍物镜对准通光孔(因为在低倍镜下,视野宽容易发现物像),左眼注视目镜,让较大的光圈对准通光孔,转动反关镜(反光镜朝向光源),直到看到一个白亮的视野为止。物像的放大倍数等于目镜和物镜放大倍数的乘积,据此可知对光时,应选用的是低倍物镜,所以此题应选用物镜 。

(2) 显微镜成像是利用光学原理,必须使可见光线穿过被观察的物体,如果不透光就不能在视野中成像,因此显微镜观察的材料一定是薄而透明的。

(4) 显微镜视野亮度的调节:反光镜和光圈,光线强时,用小光圈、平面镜调节;光线弱时,用大光圈、凹面镜调节;物像的移动方向和标本相反,若使左侧的物像移到视野中央,物像应向右侧移动,则标本向左侧移动;粗准焦螺旋能使镜筒上升和下降,在下降的过程中找到物象,物像不清晰再用细准焦螺旋进行调节,直到找到清晰的物像。

(5) 显微镜放大倍数等于物镜放大倍数与目镜放大倍数的乘积,显微镜放大倍数越大观察到的物像体积越大;反之,显微镜放大倍数越小观察到的物像体积越小,要使视野中观察到的细胞数目最多,应选择的目镜①,物镜④。

【知识点】显微镜的基本结构和作用、显微镜的成像原理、特点

25. 【答案】

(1) 目镜;物镜

(2) 粗准焦螺旋

(3) 转换器

(4)

(5) 右下方

【解析】

(1) 显微镜的放大倍数是物镜放大倍数和目镜放大倍数的乘积。即显微镜中主要起放大作用的是 目镜和 物镜。

(2) 准焦螺旋可以调节镜筒上下幅度,使镜筒上升或下降,粗准焦螺旋使镜筒升降的幅度较大,调节粗准焦螺旋找到物像,细准焦螺旋使镜筒升降的幅度小,调节物像的清晰度。

(4) 显微镜的放大倍数是物镜放大倍数和目镜放大倍数的乘积,如果目镜 ,物镜 ,那么细胞被放大了 倍。

(5) 在显微镜下看到的物像是上下左右颠倒的物像,所以我们移动玻片标本时,标本移动的方向正好与物像移动的方向相反。如我们向右移动玻片标本,而在显微镜内看到的物像则是向左移动的。所以在显微镜下观察装片,发现物像处于视野的右下方,为使物像移到视野中央,应将装片向右下方移。

【知识点】显微镜的基本结构和作用、显微镜的成像原理、特点

26. 【答案】

(1) 光能影响叶绿素的产生吗

(2) 光对叶绿素的产生有影响

(3) 黑暗

(4) 绿;黄白

(5) 光

(6) 叶绿素的形成需要光

【解析】

(1) 生长在有光条件下的韭菜是绿色的,而韭黄是在遮光条件下生长的,它的叶片黄色。植物体的绿色是因为含有叶绿素。因此,提出的问题是:光能影响叶绿素的产生吗?,

(2) 作出的假设是:光对叶绿素的产生有影响。

(3) 实验设计:由于探究的变量是光,因此应将同样的两份韭菜种子分别放在甲、乙两个容器中,在保证其种子萌发的条件下,甲组放在光照的环境中培养,乙组放在黑暗(无光)的环境中培养。

(4) 由于甲组韭菜能见光,叶绿素能够合成,叶片呈绿色;乙组韭菜不能见光,叶绿素不能够合成,叶片呈黄白色。

(5) 该实验的变量是光。

(6) 该实验证明:叶绿素的形成需要光。

【知识点】科学探究的基本环节、单一变量原则、设计对照实验

27. 【答案】

(1) 蚂蚁喜欢甜食或蚂蚁不喜欢甜食

(2) 糖

(3) 蚂蚁不喜欢甜食;蚂蚁喜欢甜食

(4) 实验蚂蚁数量太少

(5) 社会

【解析】

(1) 科学探究的三个要素依次是明确的目标、实验的过程、还要有结果。从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设。所以,做出的假设是:蚂蚁喜欢甜食或蚂蚁不喜欢甜食。

(2) 该实验研究蚂蚁爱吃甜的食物,所以在设置对照组时,要控制其他可能影响实验结果的条件。即除了有无糖的条件不同外,其他条件都应该相同,这个不同的条件就是实验变量。该实验的变量是糖。

(3) 由于生物具有趋向有利刺激,逃避不利刺激的特性。

预测一:若实验结果是蚂蚁爬向清水一端或停留在原处不动或不定向爬动,则说明蚂蚁不喜欢甜食。

预测二:若实验结果是蚂蚁爬向浓糖水一端取食,则说明蚂蚁喜欢甜食。

(4) 探究实验一般不能只选取一个实验对象,否则结果具有很大大的偶然性,不足以说明问题。而适量选取一定数量的材料可以减少误差。该实验不足之处是只用一只蚂蚁做实验。

(5) 蚂蚁喜欢群居,其群体成员之间有明确的的分工,群体内有负责生殖的雌蚁——“蚁后”和雄蚁,还有专管保卫蚁巢的兵蚁以及负责筑巢、喂养雌蚁、雄蚁和兵蚁的工蚁,所以蚂蚁属于有社会行为的动物。

【知识点】单一变量原则、科学探究的基本环节、社会行为

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

1.1认识生命现象

(共27题)

一、选择题(共20题)

(2018·期末)下列关于生物基本特征的叙述,正确的是

A.生物都能运动 B.生物都由细胞构成

C.生物都能繁殖后代 D.生物都必须生活在水中

(2018·甘肃兰州市·期末)向日葵的花盘会随着太阳转动,这种现象体现出生物具有的特征是

A.能够运动 B.需要呼吸

C.能对外界刺激作出反应 D.能生长和繁殖

(2018·甘肃兰州市·期末)下列不属于生物的是

A.病毒 B.蘑菇 C.鱼化石 D.梨树

(2018·杭州市拱墅区·期末) 年 月 日,第五届世界互联网大会 乌镇峰会在浙江乌镇召开。新华社和搜狗公司联合开发的“人工智能新闻主播”( 主播)在大会上展出,引发热议。下列能作为判断“ 主播”是否属于生物的依据是

A.有无表情 B.能否播报新闻

C.能否自由移动 D.能否生长和繁殖

(2019·杭州市余杭区·期末)“柴门闻犬吠,风雪夜归人”,这两句诗给人展示了一个人归犬吠的场面。人归来时狗叫,这种现象说明生物具有的特征是

A.能对外界刺激做出反应 B.具有生长和繁殖的特性

C.能将体内物质进行转化 D.能适应环境并影响环境

(2019·德州市禹城市·期中)下列关于生物圈的叙述,错误的是

A.生物圈是指地球表面有生物生存的圈层

B.生物圈包括大气圈下层、水圈和岩石圈上层

C.生物圈是指陆地以上和海洋以下各约 米厚的范围

D.生物圈能为生物提供生存所需的基本条件

(2019·大庆市龙凤区·期中)下列关于生物的说法,请判断正确的是

A.生物圈包括所有的大气圈、水圈和岩石墨

B.生物圈是指地球上所有生物及其生活的环境

C.生物圈是指地球上的人类及人类生活的环境

D.生物圈就是地球上所有的生物

(2018·天津宝坻区·期中)生物圈的范围是

A.大气圈的底部 B.水圈的大部 C.岩石圈的表面 D.包括A、B、C

(2019·淮安市淮阴区·期中)地球上最大的生态系统是

A.海洋生态系统 B.森林生态系统 C.生物圈 D.湿地生态系统

(2019·青岛市莱西市·期中)下列对于生态系统的描述正确的是

A.森林生态系统有“绿色水库”之称,植物种类繁多,但其调节能力差

B.草原生态系统有“地球之肺”之称,典型的草原生态系统是沼泽

C.各种生态系统地域差异很大,所以以各生态系统彼此之间不发生联系

D.最大的生态系统是生物圈,它包括大气圈的底部、岩石圈的表面、水圈的大部分

(2018·北京东城区·期末)某课外小组探究“光照对鼠妇生活的影响”,设计实验方案如下表,其中需要修改的是

A.鼠妇数量 B.光照 C.温度 D.湿度

(2019·北京东城区·期末)要了解全校学生视力变化的情况,应该采取的研究方法是

A.实验法 B.文献法 C.调查法 D.观察法

(2019·杭州市余杭区·期末)科硏人员按如下步骤进行实验:③将香菇菌种经无菌操作后等量接种到两份相同的培养基中;②把接种后的培养基分别放在两个箱子中,在其中的一个箱子中央放入磁铁,另一个不放磁铁作为对照组;③每天观察测量并记录菌丝的长度。该实验要研究的问题是

A.磁场对香菇生长是否有影响 B.水分对香菇生长是否有影响

C.培养基对香菇生长是否有影响 D.光照对香菇生长是否有影响

(2019·杭州市萧山区·期末)最早的抗生素—青霉素是弗莱明发明的,在一次偶然的机会,他发现培养皿上不小心沾有青霉菌,而在青霉菌的周围没有其他的细菌生存。为什么会产生这种现象?于是他多次实验考查青霉菌对细菌繁殖的影响,在实验前,最适合做实验猜想的是

A.青霉菌与细菌间是互利关系

B.青霉菌污染了细菌生存的环境

C.青霉菌产生了对人类有益的物质

D.青霉菌产生了可以抑制细菌增殖的物质

(2019·石家庄市新华区·期末)下面是调查某生物存在状况的几个步骤,正确排序的是

①选择调查范围

②设计调查路线和方案

④明确调查目的和对象

③作好记录

A.①②③④ B.②③④① C.③②①④ D.④①②③

(2018·北京密云区·期末)显微镜对光以后,从目镜中看到的视野应该是

A.有直射阳光的 B.暗灰的 C.白亮的 D.黑暗的

(2019·深圳市龙岗区·期末)小王同学用显微镜观察口腔上皮细胞临时玻片标本时,要使视野内看到的细胞数目最多,应选择的镜头组合是

A.甲、乙 B.甲、丁 C.乙、丙 D.乙、丁

(2019·深圳市龙岗区·期末)为了探究草履虫对刺激做岀的反应,某同学在载玻片两端分别滴一滴草履虫培养液,用解剖针把两滴培养液连通起来,在草履虫培养液一侧放少许食盐(如图所示)。在显微镜下观察,大多数草履虫将

A.停止运动 B.从左向右运动

C.从右向左运动 D.向食盐方向运动

(2019·北京房山区·期末)某校学生在进行生物学实验的过程中,下列行为不正确的是

A.随意将实验用具带出实验室

B.将实验废弃物倒入指定的废液缸中

C.不在实验室中食用实验材料

D.实验结束后仔细整理实验用具

(2019·保定市高碑店市·期末)某物像在显微镜视野的左上方,要使该物像移至视野的正中央,应该把载玻片移向

A.右下方 B.右上方 C.左上方 D.左下方

二、综合题(共7题)

(2019·重庆涪陵区·期末)某科技社团小组的同学们发现一群蚂蚁正在往洞里搬运食物,根据已有的知识和生活经验,推测蚂蚁可能喜欢吃甜食,为了探究蚂蚁是否真的喜欢甜食,进行了如图所示的实验设计:

材料:一个解剖盘、一只蚂蚁、一杯清水、一杯浓糖水、一个放大镜、两支滴管。

实验步骤:①在解剖盘的两端分别用两支滴管各滴上一滴浓糖水和一滴清水,将一只蚂蚁放在两滴水之间的中点;②用放大镜观察并记录蚂蚁的觅食行为;③重复多次。

请根据以上实验设计回答问题:

(1) 本实验中,同学们提出的问题是 作出的假设是 。

(2) 本实验的变量是 。

(3) 对实验结果进行预测和分析:如果实验结果是蚂蚁爬向清水一端或不定向爬动,说明 ;如果实验结果是蚂蚁爬向浓糖水一端,则说明 。

(4) 本实验中,有一处错误,请指出 。

(5) 本实验的步骤③重复多次的目的是 。

(2019·重庆巫山县·期末)在观察蚕豆叶下表皮实验时,王刚同学用显微镜先后在视野中看到了下列不同的物像效果,如图所示,请回答。

(1) 显微镜结构中, 的名称是 的名称是 。

(2) 王刚在实验中,观察到的效果由甲变成乙,他应将装片向 移动。

(3) 观察效果由乙变成丙,他应该转动 由低倍物镜换成高倍物镜,但换成高倍物镜后,王刚发现,视野变暗了,这时他应该转动遮光器选择大光圈,同时转动反光镜选择 面镜。

(4) 观察效果由丙到丁,他应调节显微镜的 (填图中序号)

(2018·合肥市肥东县·期末)海鲜馆里有一道菜叫“西施舌(一种软体动物)炒九层塔(一种香料植物)”,媒体报道九层塔含有黄樟素,(甲)小明认为微量黄樟素会导致癌症;(乙)于是,他准备了两组老鼠,一组长期喂含有微量黄樟素的食物,另一组喂正常食物;(丙)一年后,两组老鼠都没患癌症。

(1) 上文(甲)应属于科学探究方法的哪一步 。

(2) 当实验结果不符合假设时,说明假设是 的。(填“正确”或“错误”)。

(3) 步骤 采用的是科学探究活动中常用的对照实验,实验组是 ,对照组是 。

(2018·石家庄市高邑县·期末)显微镜是生物科学研究中常用的观察工具,请回答下列问题:

(1) 现有一台显微镜,配有两个物镜,放大倍数分别为 和 ,对光时,选用的物镜是 。

(2) 显微镜观察的材料一定要是 。

(3) 显微镜的反光镜有平面和凹面,光线强时用 面镜,光线弱时用 面镜。

(4) 观察过程中若光线变暗,可调整 ,若使左侧的物象移到视野中央,应向 移动装片。要使观察到的物象更加清晰,应调节 。

(5) 用显微镜观察洋葱表皮细胞时,如图镜头的组合中, 和 在视野中看到的细胞数目最多。(填序号)

(2018·德州市临邑县·期末)请根据你学习的显微镜知识回答下列问题。

(1) 显微镜中主要起放大作用的是[ ] 和[ ] 。

(2) 在显微镜结构中,能使镜筒升降的是[ ] 和[ ]细准焦螺旋。

(3) 用图 所示显微镜观察洋葱鳞片叶表皮细胞装片时,首先要先对光,转动[ ] ,使低倍物镜对准通光孔。

(4) 如果目镜 ,物镜 ,那么细胞被放大了 倍。

(5) 某同学用显微镜观察洋葱鳞片叶的表皮细胞,看到的物像如图 中①所示,若要观察的物像达到图 中②所示效果,他应将装片向 移动。

(2018·德州市乐陵市·期中)探究:叶绿素的形成与光照的关系。阅读下面的资料,它会给你的探究活动提供一些启示。

韭菜与韭黄是我们常吃的蔬菜,它们都是通过韭菜的幼芽发育而来的。韭菜长在阳光下,是绿色的。如果把黑色的塑料薄膜覆盖在将要发芽的韭菜植株上,生长出来的就是浅黄色的韭黄了。如果给予生长中的韭黄以光照,过一段时间后,它又变成绿色的韭菜了。

(1) 根据以上资料,你提出的问题是: ?

(2) 针对你提的问题,请作出假设: 。

(3) 实验设计:取一定量的韭菜种子分成两份,分别放入甲、乙两个容器中,保证种子的萌发条件。然后将甲放到光下培养,将乙放到 处培养。

(4) 请你预测实验现象:几天后,甲容器中的幼苗是 色的,乙容器中的幼苗是 色的。

(5) 本题中实验变量是 。

(6) 你可以得出的结论是: 。

(2018·邯郸市临漳县·期中)下面是某实验小组在探究“蚂蚁是否喜欢甜食”的实验设计:

材料用具:一截劈开的竹筒(长 )、一只蚂蚁、一杯浓糖水、一杯清水、一个放大镜、两支滴管。

实验步骤:

①在竹筒的两端,分别用两支滴管各滴上一滴浓糖水和一滴清水,将一只蚂放在两滴水之间的中点。

②用放大镜观察并记录蚂蚁的觅食行为。

③重复多次。

请根据以上实验设计回答下列问题:

(1) 本实验的假设是 。

(2) 本实验的变量是 。

(3) 对实验结果的预测和分析:

预测①:若实验结果是蚂蚁爬向清水一端或停留在原处不动或不定向爬动,则说明 。

预测②:若实验结果是蚂蚁爬向浓糖水一端取食,则说明 。

(4) 本实验设计的不足之处主要是 。

(5) 一窝蚂蚁由不同的成员组成,蚂蚁是具有明显的 行为特征的动物。

答案

一、选择题(共20题)

1. 【答案】C

【知识点】生物的特征

2. 【答案】C

【解析】向日葵的花盘会随着太阳转动,这种现象体现出生物具有的特征是生物能够对外界刺激作出反应,故C正确;故选C。

【知识点】生物的特征

3. 【答案】C

【解析】生物具有以下特征: 、生物的生活需要营养, 、生物能够进行呼吸, 、生物能排出体内产生的废物, 、生物能够对外界刺激作出反应, 、生物能够生长和繁殖, 、除病毒外,生物都是由细胞构成的,梨树、蘑菇、病毒具有这些特征,所以属于生物,鱼化石不具有这些特征,所以不属于生物。

故选C。

【知识点】生物的特征

4. 【答案】D

【解析】生物的共同特征:生物的生活需要营养;生物能进行呼吸,生物能排出体内产生的废物,生物能生长繁殖,生物都有遗传和变异的特性,生物能对外界刺激作出反应,除病毒外,生物都由细胞构成。故选D。

【知识点】生物的特征

5. 【答案】A

【解析】生物的特征主要有:①生物的生活需要营养;②生物能进行呼吸;③生物能排出身体内产生的废物;④生物能对外界刺激作出反应;⑤生物能生长和繁殖;⑥生物都有遗传和变异的特性;⑦除病毒以外,生物都是由细胞构成的。生物能够对来自环境中的各种刺激作出一定的反应,“柴门闻犬吠,风雪夜归人”,这两句诗给人展示了一个人归犬吠的场面。人归来时狗叫,说明生物具有能对外界刺激作出反应的生物特征,故A正确。

故选A。

【知识点】生物的特征

6. 【答案】C

【解析】生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约 千米的高度,向下可深入 千米左右深处,厚度为 千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面,但是整个的水圈几乎都有生物存在,有时生物圈的范围也说是大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的表面,是最大的生态系统。

故选C。

【知识点】生物圈的范围

7. 【答案】B

【解析】生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生物圈的范围,以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约 千米的高度,向下可深入 千米左右深处,厚度为 千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部和岩石圈的表面,是最大的生态系统,故B正确。

【知识点】生物圈的概念

8. 【答案】D

【解析】生物圈是地球上的所有生物与其生存的环境形成的一个统一整体,生物圈的范围:以海平面为标准来划分,生物圈向上可到达约 千米的高度,向下可深入 千米左右深处,厚度为 千米左右的圈层,包括大气圈的底部、水圈的大部分和岩石圈的表面。

故选D。

【知识点】生物圈的范围

9. 【答案】C

【解析】生物圈是地球上所有的生物及其生存的全部环境的总称,是最大的生态系统,它为生物提供了营养物质、阳光、空气、水、适宜的温度和一定的生存空间等生存的基本条件,适合生物的生存,生物圈是人类和其它生物生存的共同家园,我们要好好保护它。故选C。

【知识点】生物圈的概念

10. 【答案】D

【知识点】生物圈是一个统一的整体,是最大的生态系统、生物圈的范围

11. 【答案】A

【解析】表中鼠妇数量对照组和实验组都仅有一只,不具有说服力,还会造成较大实验误差,应增添鼠妇的数量,再进行实验。

故选择A选项。

【知识点】单一变量原则、科学探究的基本环节

12. 【答案】C

【解析】调查是科学探究常用的方法之一。我国的森林资源每五年清査一次,这就是调查。人口普査也是调查。调查时首先要明确调查目的和调査对象,并制定合理的调査方案。有时因为调查的范围很大,不可能逐一调查,就要选取一部分调查对象作为样本。调查过程中要如实记录。对调查的结果要进行整理和分析,有时还要用数学方法进行统计。要了解全校学生视力变化的情况,应采取调查法。

故选C。

【知识点】科学探究的常用方法

13. 【答案】A

【解析】该实验的实验变量是否放入磁铁,除了是否放入磁铁的条件不同外,其他条件都应该相同,因此该实验要研究的问题是磁场对香菇生长是否有影响。BCD选项的实验变量分别是水分、培养基、光照均不符合题。

故选A。

【知识点】科学探究的基本环节、设计对照实验、单一变量原则

14. 【答案】D

【知识点】科学探究的基本环节

15. 【答案】D

【解析】调查某生物存在状况的几个步骤,正确的顺序是:④明确调查目的和对象①选择调査范围②设计调查路线和方案③作好记录,故D正确;

故选D。

【知识点】科学探究的基本环节

16. 【答案】C

【解析】在使用显微镜进行对光时,转动转换器,使低倍物镜对准通光孔。把一个较大的光圈对准通光孔。左眼注视目镜内,右眼睁开。转动反光镜,使光线通过通光孔反射到镜筒内。光线依次要通过反光镜、光圈、通光孔、玻片标本、物镜、镜筒、目镜,才能进入到人的眼睛。若显微镜视野是暗色,观察的物像模猢,不清晰,甚至会看不出物像;只有从目镜中看到的视野是白亮的时,观察到的物像才会清晰,C正确。故选择C选项。

【知识点】显微镜的使用方法

17. 【答案】B

【解析】甲和乙一端无螺纹为目镜,丙和丁有螺纹为物镜。显微镜放大倍数 目镜 放大倍数 物镜放大倍数。显微镜的放大倍数越大,视野就越小,亮度越暗,看到的细胞就越大,但看到的数目较少;显微镜的放大倍数越小,视野就越大,亮度越大,看到的细胞就越多,但看到的数目细胞数目就越多。物镜放大倍数最小的是甲,物镜放大倍数最小的是丁,这样甲和丁镜头组合放大的倍数是 倍,放大的倍数最小,视野内看到的细胞数目最多。故选:B。

【知识点】显微镜的成像原理、特点

18. 【答案】B

【解析】生物具有以下特征:

.生物的生活需要营养。

.生物能够进行呼吸。

.生物能排出体内产生的废物。

.生物能够对外界刺激作出反应。

.生物能够生长和繁殖。

.除病毒外,生物都是由细胞构成的。草履虫具有应激性,即逃避有害刺激,趋向有利刺激;在草履虫培养液左侧放少许食盐,会使培养液的浓度増大,草履虫失水,甚至会把草履虫杀死,因此食盐对草履虫来说是不利刺激,故草履虫从左向右运动。

故选择B选项。

【知识点】显微镜的成像原理、特点、生物的特征

19. 【答案】A

【解析】根据生物实验室的安全规则、剩余药品的处理原则等,进行分析判断,随意将实验用具带出实验室不符合规范。故选择A选项。

【知识点】科学探究的常用工具

20. 【答案】C

【解析】由于显微镜下看到的像是倒像,在视野中所观察到的物像居于左上方,标本应位于视野的右下方,而移动物像实际上是通过移动标本实现的,所以需要将玻片标本向左上方移动。

故选:C。

【知识点】显微镜的成像原理、特点

二、综合题(共7题)

21. 【答案】

(1) 蚂蚁喜欢甜食吗?(答对意思即可,一定要是问号);蚂蚁喜欢甜食(或蚂蚁不喜欢甜食)

(2) 甜食(或甜食与清水)

(3) 蚂蚁不喜欢甜食;蚂蚁喜欢甜食

(4) 蚂蚁数量太少

(5) 减少实验的误差

【解析】

(1) 探究的一般过程即:提出问题、作出假设制定计划、收集证据、得出结论、表达和交流。上述材料中,同学们提出了一个问题:蚂蚁爱吃甜食吗?所以作出假设是蚂蚁喜欢甜食。

(2) 该实验的变量是甜食(糖水)。该实验探究蚂蚁是否爱吃甜的食物。

(3) 如果实验结果是蚂蚁爬向清水一端或不定向爬动,说明蚂蚁不喜欢甜食;如果实验结果是蚂蚁爬向浓糖水一端,则说明蚂蚁喜欢甜食。

(4) 实验错误之处是蚂蚁数量少,偶然性较大,实验结果不够准确。

(5) 重复多次实验的目的是为了减少实验的误差。

【知识点】科学探究的基本环节、单一变量原则、重复性原则

22. 【答案】

(1) 目镜;物镜

(2) 右下方

(3) 转换器;凹

(4)

【解析】

(1) 图中显微镜结构中各部分的名称分别[ ]目镜、[ ]粗准焦螺旋、[ ]细准焦螺旋、[ ]物镜。

(2) 显微镜下形成的物像是一个放大的倒像,物像的移动方向和玻片的移动方向相反,如果要观察的物像不在视野中央,使在视野的右下方的物像移动到视野中央,就要向左上方移动物像,应该把临时装片向下方移动,使物像位于视野中央;所以王刚在试验中,观察到效果由甲变乙,他应装片向右下方移动。

(3) 观察效果由乙变成丙物像放大了,显微镜的放大倍数增大了,目镜没有变化,物镜放大倍数应增大,他应该转动转换器,由低倍物镜换成高倍物镜,但换成髙倍物镜后,视野变暗了。显微镜的反光镜有两个面,一个是平面镜只能反光,不能聚光,一个是凹面镜既能反光又能聚光,使用显微镜进行观察时光线较弱时,使用较大的光圈和反光镜的凹面镜聚光;光线较强时,使用较小的光圈和反光镜的平面镜聚光。这时他应转动遮光器选择大光圈,同时转动反光镜选择凹面镜。

(4) 升降镜筒的结构是粗准焦螺旋和细准焦螺旋,粗准焦螺旋,使用镜筒升降的幅度大,通过调节粗准焦螺旋找到物像,细准焦螺旋使镜筒的升降幅度小,通过调节细准焦螺旋,使物镜更清楚。要使观察效果由丙变为丁,物像变得清楚了,他应调节显微镜[ ]细准焦螺旋。

【知识点】显微镜的成像原理、特点、显微镜的基本结构和作用

23. 【答案】

(1) 作出假设

(2) 错误

(3) 乙;长期喂含有微量黄樟素的食物;喂正常食物

【解析】

(1) 作出假设:根据自己已有的知识和生活经验对提出问题作出肯定或否定的回答。因此(甲)小明认为微量黄樟素会导致癌症,应属于科学探究方法的作出假设。

(2) 探究的一般过程,并不是所有的问题都一次探究得到正确的结论。有时,由于探究的方法不够完善,也可能得出错误的结论。因此,在得出结论后,还需要对整个探究过程进行反思。因此当实验结果不符合假设时,说明假设是错误的。

(3) 对照实验是指在研究一种条件对研究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同之外,其他条件都相同的实验。其中不同的条件就是实验变量。因此步骤乙采用的是科学探究活动中常用的对照实验。实验组是长期喂含有微量黄樟素的食物,对照组是喂正常食物。

【知识点】科学探究的基本环节

24. 【答案】

(1)

(2) 薄而透明

(3) 平;凹

(4) 遮光器或光圈;左侧;细准焦螺旋

(5) ①;④

【解析】

(1) 在用显微镜观察物体时,要先对光,对光时,先转动粗准焦螺旋,让低倍物镜对准通光孔(因为在低倍镜下,视野宽容易发现物像),左眼注视目镜,让较大的光圈对准通光孔,转动反关镜(反光镜朝向光源),直到看到一个白亮的视野为止。物像的放大倍数等于目镜和物镜放大倍数的乘积,据此可知对光时,应选用的是低倍物镜,所以此题应选用物镜 。

(2) 显微镜成像是利用光学原理,必须使可见光线穿过被观察的物体,如果不透光就不能在视野中成像,因此显微镜观察的材料一定是薄而透明的。

(4) 显微镜视野亮度的调节:反光镜和光圈,光线强时,用小光圈、平面镜调节;光线弱时,用大光圈、凹面镜调节;物像的移动方向和标本相反,若使左侧的物像移到视野中央,物像应向右侧移动,则标本向左侧移动;粗准焦螺旋能使镜筒上升和下降,在下降的过程中找到物象,物像不清晰再用细准焦螺旋进行调节,直到找到清晰的物像。

(5) 显微镜放大倍数等于物镜放大倍数与目镜放大倍数的乘积,显微镜放大倍数越大观察到的物像体积越大;反之,显微镜放大倍数越小观察到的物像体积越小,要使视野中观察到的细胞数目最多,应选择的目镜①,物镜④。

【知识点】显微镜的基本结构和作用、显微镜的成像原理、特点

25. 【答案】

(1) 目镜;物镜

(2) 粗准焦螺旋

(3) 转换器

(4)

(5) 右下方

【解析】

(1) 显微镜的放大倍数是物镜放大倍数和目镜放大倍数的乘积。即显微镜中主要起放大作用的是 目镜和 物镜。

(2) 准焦螺旋可以调节镜筒上下幅度,使镜筒上升或下降,粗准焦螺旋使镜筒升降的幅度较大,调节粗准焦螺旋找到物像,细准焦螺旋使镜筒升降的幅度小,调节物像的清晰度。

(4) 显微镜的放大倍数是物镜放大倍数和目镜放大倍数的乘积,如果目镜 ,物镜 ,那么细胞被放大了 倍。

(5) 在显微镜下看到的物像是上下左右颠倒的物像,所以我们移动玻片标本时,标本移动的方向正好与物像移动的方向相反。如我们向右移动玻片标本,而在显微镜内看到的物像则是向左移动的。所以在显微镜下观察装片,发现物像处于视野的右下方,为使物像移到视野中央,应将装片向右下方移。

【知识点】显微镜的基本结构和作用、显微镜的成像原理、特点

26. 【答案】

(1) 光能影响叶绿素的产生吗

(2) 光对叶绿素的产生有影响

(3) 黑暗

(4) 绿;黄白

(5) 光

(6) 叶绿素的形成需要光

【解析】

(1) 生长在有光条件下的韭菜是绿色的,而韭黄是在遮光条件下生长的,它的叶片黄色。植物体的绿色是因为含有叶绿素。因此,提出的问题是:光能影响叶绿素的产生吗?,

(2) 作出的假设是:光对叶绿素的产生有影响。

(3) 实验设计:由于探究的变量是光,因此应将同样的两份韭菜种子分别放在甲、乙两个容器中,在保证其种子萌发的条件下,甲组放在光照的环境中培养,乙组放在黑暗(无光)的环境中培养。

(4) 由于甲组韭菜能见光,叶绿素能够合成,叶片呈绿色;乙组韭菜不能见光,叶绿素不能够合成,叶片呈黄白色。

(5) 该实验的变量是光。

(6) 该实验证明:叶绿素的形成需要光。

【知识点】科学探究的基本环节、单一变量原则、设计对照实验

27. 【答案】

(1) 蚂蚁喜欢甜食或蚂蚁不喜欢甜食

(2) 糖

(3) 蚂蚁不喜欢甜食;蚂蚁喜欢甜食

(4) 实验蚂蚁数量太少

(5) 社会

【解析】

(1) 科学探究的三个要素依次是明确的目标、实验的过程、还要有结果。从发现问题、提出问题开始的,发现问题后,根据自己已有的知识和生活经验对问题的答案作出假设。所以,做出的假设是:蚂蚁喜欢甜食或蚂蚁不喜欢甜食。

(2) 该实验研究蚂蚁爱吃甜的食物,所以在设置对照组时,要控制其他可能影响实验结果的条件。即除了有无糖的条件不同外,其他条件都应该相同,这个不同的条件就是实验变量。该实验的变量是糖。

(3) 由于生物具有趋向有利刺激,逃避不利刺激的特性。

预测一:若实验结果是蚂蚁爬向清水一端或停留在原处不动或不定向爬动,则说明蚂蚁不喜欢甜食。

预测二:若实验结果是蚂蚁爬向浓糖水一端取食,则说明蚂蚁喜欢甜食。

(4) 探究实验一般不能只选取一个实验对象,否则结果具有很大大的偶然性,不足以说明问题。而适量选取一定数量的材料可以减少误差。该实验不足之处是只用一只蚂蚁做实验。

(5) 蚂蚁喜欢群居,其群体成员之间有明确的的分工,群体内有负责生殖的雌蚁——“蚁后”和雄蚁,还有专管保卫蚁巢的兵蚁以及负责筑巢、喂养雌蚁、雄蚁和兵蚁的工蚁,所以蚂蚁属于有社会行为的动物。

【知识点】单一变量原则、科学探究的基本环节、社会行为

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)