人教统(部)编版语文八上 第六单元 单元检测卷(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 人教统(部)编版语文八上 第六单元 单元检测卷(含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 903.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-24 10:03:54 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

中小学教育资源及组卷应用平台

八上 第六单元 单元测试卷

满分:120分 考试时间:

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题(共14分)

1.(本题2分)下列字形和加点字注音全部正确的一项是( )

A.由衷(zhōng) 畎亩 殚精竭虑 (dān) 杳无消息

B.镌刻(xié) 折戟 正襟危坐(jīn) 藏污纳后

C.一厝(chuò) 殷勤 夷为平地(yí) 抑扬顿坐

D.拂士(bì) 于腐 同仇敌忾(qì) 不能自已

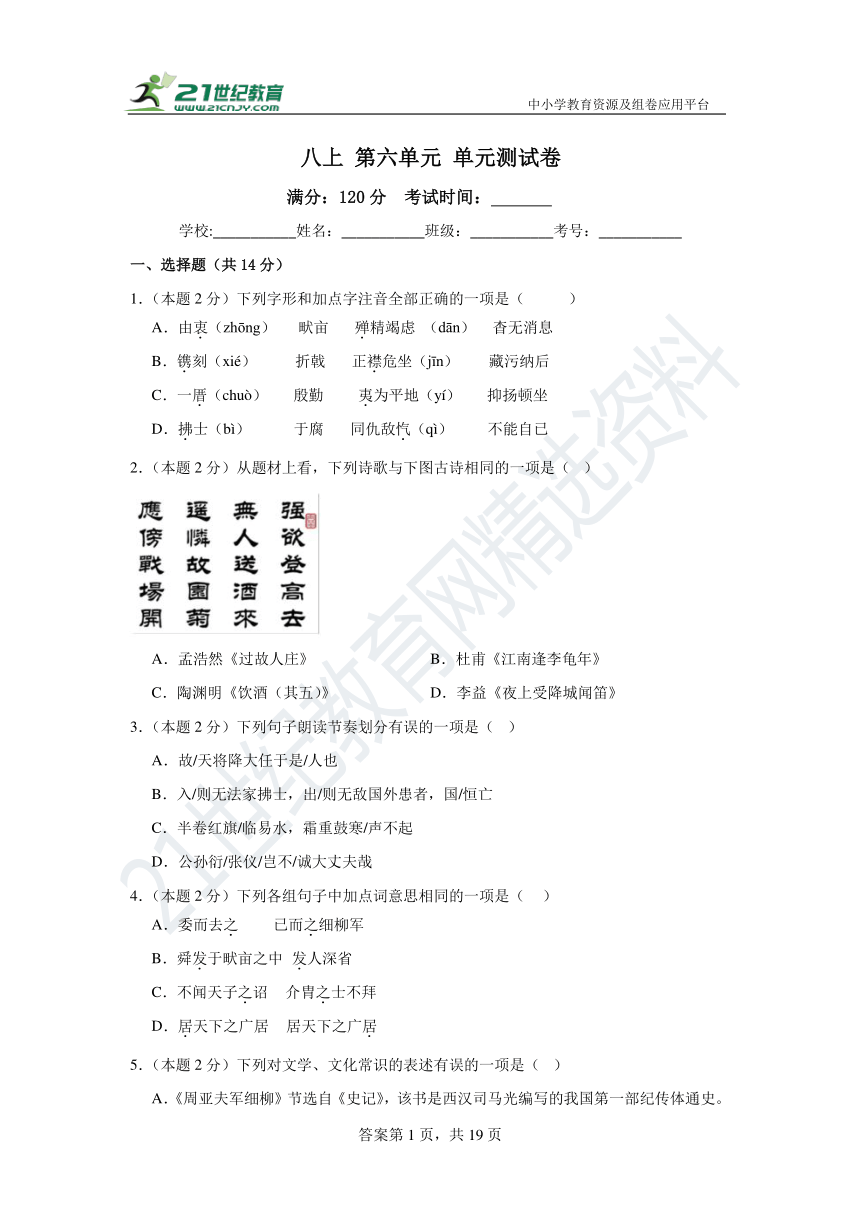

2.(本题2分)从题材上看,下列诗歌与下图古诗相同的一项是( )

A.孟浩然《过故人庄》 B.杜甫《江南逢李龟年》

C.陶渊明《饮酒(其五)》 D.李益《夜上受降城闻笛》

3.(本题2分)下列句子朗读节奏划分有误的一项是( )

A.故/天将降大任于是/人也

B.入/则无法家拂士,出/则无敌国外患者,国/恒亡

C.半卷红旗/临易水,霜重鼓寒/声不起

D.公孙衍/张仪/岂不/诚大丈夫哉

4.(本题2分)下列各组句子中加点词意思相同的一项是( )

A.委而去之 已而之细柳军

B.舜发于畎亩之中 发人深省

C.不闻天子之诏 介胄之士不拜

D.居天下之广居 居天下之广居

5.(本题2分)下列对文学、文化常识的表述有误的一项是( )

A.《周亚夫军细柳》节选自《史记》,该书是西汉司马光编写的我国第一部纪传体通史。

B.《愚公移山》选自《列子·汤问》。本文是一篇寓言,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚定毅力,也说明了要克服困难,就必须下定决心坚持奋斗的道理。

C.古人的年龄有时候不用数字表示,而用其他称谓来表示,如“始龀”指七八岁。

D.古人把山的南面、水的北面称为“阳”,山的北面,水的南面称为“阴”。如“江阴”指的就是长江的南岸。

6.(本题2分)【诵美文,歌赞家乡】

在下面这段文字的横线处填入语句,衔接恰当的一项是( )

富春江昔日为杭州至严州、金华的通航要道,船至桐庐七里泷,因滩多流急,航行需借风力或人工拉纤而行。 。如今,因富春江水库的修建,这一带水深江阔,碧波粼粼,两岸群峰壁立。当地在此开发了“七里扬帆”的旅游项目。一叶扁舟,点点白帆,穿行在如诗如画的江面上,还有谁人不陶醉!

①古语说“七里滩头,有风七里,无风七十里”,“七里扬帆”由此得名。

②旧时舟楫经过都要在钓台下游等候东风。

③倘若无风,得靠人工拉纤,显得路途遥远,仿佛七十里。

④东风一起,千帆竞发,艄公号子响彻云霄,长滩瞬息可过,仿佛仅七里。

A.①④③② B.①②④③ C.②④③① D.②③①④

7.(本题2分)下列说法有误的一项是( )

A.《愚公移山》是一篇寓言,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚定毅力,也说明了要克服困难,就必须下定决心坚持奋斗的道理。

B.《周亚夫军细柳》节选自《汉书》,文章塑造了一个严于治军、忠于职守的“真将军”形象。

C.李清照的《渔家傲》把真实的生活感受融入梦境,巧妙用典,表现了词人对现实的强烈不满和对理想生活的向往。

D.《生于忧患,死于安乐》一文告诉了我们一个深刻的道理:苦难是对人生的一种磨炼,我们只有战胜苦难,才能取得成功。

二、填空题(共17分)

8.(本题5分,每空0.5分)一词多义。

①且 年且九十( )且焉置土石( )

②焉 始一反焉( )且焉置土石( )

③其 其如土石何( )其妻献疑曰( )惧其不已也( )

④之 以君之力( )跳往助之( )虽我之死( )

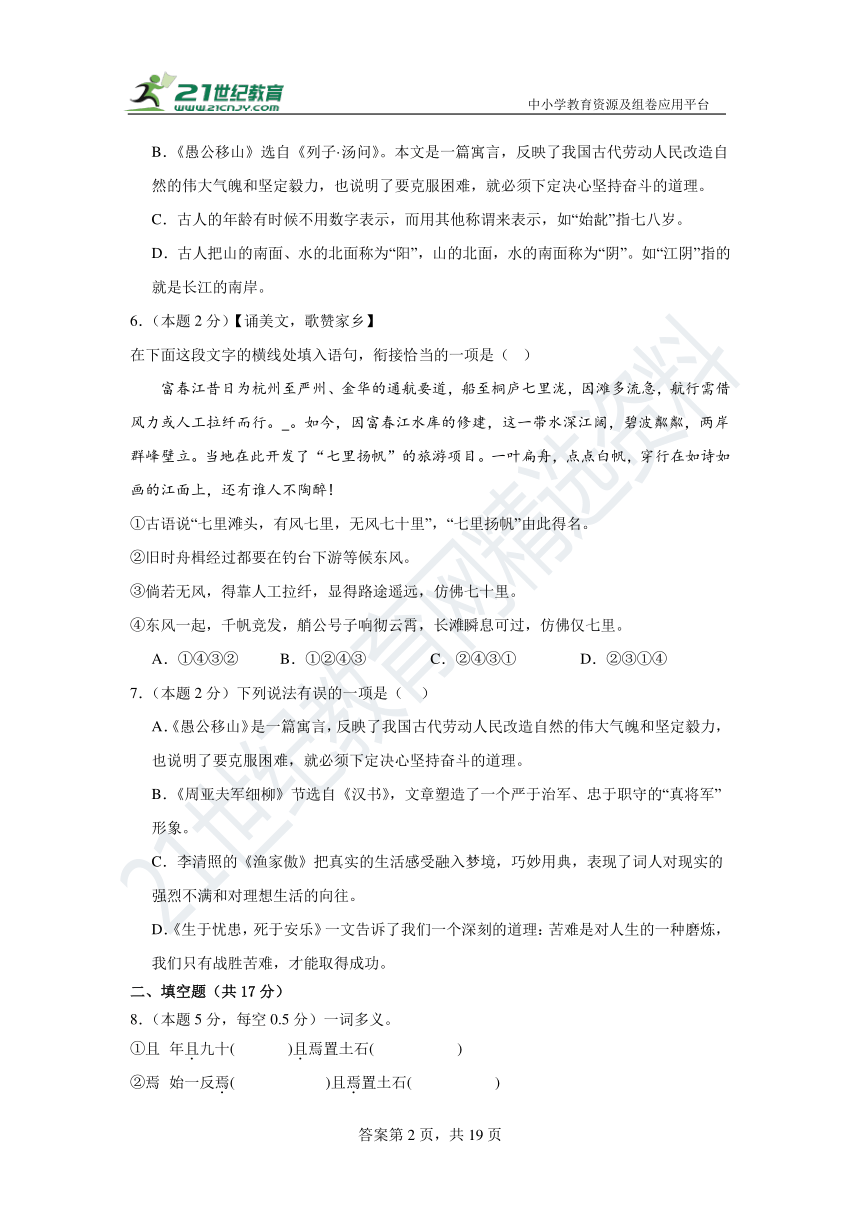

9.(本题12分,共24空,每空0.5分)完成思维导图

三、情景默写(共8分)

10.(本题8分)根据提示填空。

(1))《赤壁》中,杜牧对赤壁之战的历史结局进行分析的诗句是:东风不与周郎便, 。

(2)李贺在《雁门太守行》中表明誓死报国的忠心的诗句是:报君黄金台上意, 。

(3)无长兄的木兰选择担当,奔赴战场: ,关山度若飞。

(4)博学的孔子选择虚心地向他人学习: ,其不善者而改之。

(5)晏殊《浣溪沙》(一曲新词酒一杯)中“ , 。”将自然现象与人的感受巧妙结合,生发出值得玩味的情趣。

(6)李清照《如梦令》中表现景色迷人,乐不思“宿”的句子是: , 。

四、语言表达(共3分)

11.(本题3分)王小明特别喜欢《中国诗词大会》这一节目,于是他每天都守候在电视机前观看这一节目。可是妈妈以影响小明的休息为由,不允许他观看。假如你是王小明,你会怎样说服妈妈?(要求:表达得体)

五、综合性学习(共9分)

12.(本题9分)为传承和弘扬中华优秀传统文化,学校开展“学家规 树新风”综合性学习活动,请你参加并完成以下任务。

(1)初三(2)班为本次活动办了一期黑板报,下面是同学们收集的关于家规的三则材料,请分别概括其主要内容。(每条不超过10个字)

【材料一】西周时期,周公以《无逸》告诫后辈子孙不要因贪图享乐而荒废政务;春秋时期,孔子以“不学礼,无以立”训诫儿子。这两个事例历来被人们认为是我国家规文化的源头。

【材料二】古代家规虽然来自不同作者的生活经验和文化追求,但内容都以家庭伦理为主体,重视齐家善邻和修身养德,如司马光在《温公家范》中强调“以义方训其子,以礼法齐其家”,陆九韶在《陆氏家训》中主张“人之爱子,当教之以孝悌忠信”。

【材料三】“一时之语,可以守之百世;一家之语,可以共之天下”,我国历史上流传下来的家规,除对家族的繁衍发展起到了重要保障作用外,还是社会教育的一种独特形式,为社会提供家庭教育的范本和楷模。

(2)学校开展“中国好家庭”评选活动,下面两条家规深受师生好评,你更喜欢哪一条?请谈谈你的理解并说明理由。

①“一生之成败,皆关于朋友之贤否,不可不慎。”——《曾国藩家书》

②“宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井。”——《朱子家训》

(3)下图是学校为配合本次活动而开展的“‘不剩饭,不剩菜’——文明餐桌行动”宣传画,请用简洁的语言介绍漫画内容并写出寓意。

六、诗歌鉴赏(共3分)

【甲】

饮酒

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔,心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

【乙】

过故人庄

孟浩然

故人具鸡黍,邀我至田家。

绿树村边合,青山郭外斜。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

待到重阳日,还来就菊花。

13.(2分)对上面两首诗的理解和分析不恰当的一项是( )

A.【甲】诗第一、二句以平易的语言直接道出作者对幽美平静的田园的喜爱,对车马喧嚣的官场的厌倦。

B.【乙】诗内容表现了诗人在田园生活中享受友情的乐趣:欣赏自然风光,与自然融为一体的乐趣;与朋友把酒谈论农事的乐趣。

C.【甲】诗“欲辨己忘言”表明诗人隐居生活的迷惘、困顿、表达不清的状态。

D.两诗的相同点:都是表达热爱农村自然景色,喜爱乡居田园生活的感情。两诗的不同点:陶诗表现了不与黑暗官场同流合污、逃避现实、归隐山林的遁世思想;孟诗没有这种思想感情,主要表现对田园生活的喜爱之情。

14.(1分)《过故人庄》这首诗表达了诗人什么样的感情?( )

A.诗中赞美了山村山好、水好、人也好的动人情景。

B.这首诗表达了老朋友之间的诚挚友谊,也流露也作者对田园生活的向往。

C.表达了与友人依依惜别之情。

D.展现对村民勤劳俭朴品质的赞美。

七、对比阅读(共9分)

15.(本题9分)阅读下面文言文语段,完成问题。

【甲】

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(选自《<孟子》三章》)

【乙】

越国大饥,王恐,召范蠡①而谋。范蠡曰:“王何患焉?今之饥,此越之福,而吴之祸也。夫吴国甚富,而财有馀,其王年少,智寡才轻,好须臾之名,不思后患。王若重币卑辞以请籴②于吴,则食可得也。食得,其卒越必有吴,而王何患焉?”越王曰:“善!”乃使人请食于吴。不出三年,夫差③为禽④。

(选自《吕氏春秋》,有删改)

【注】①范蠡(lǐ):人名,越国大臣。②籴(dí):买进谷物。③夫差:吴国君主。④禽:通“擒”,捉住。

(1)(2分)下列选项中加点字的意思全都不同的一项是( )

A.生于忧患 而王何患 不思后患 敌国外患

B.举棋不定 举于鱼盐 举国上下 不胜枚举

C.智寡才轻 郁郁寡欢 鳏寡孤独 轻诺寡信

D.请食于吴 丰衣足食 食不裹腹 锦衣玉食

(2)(2分)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

(3)(2分)下列对甲、乙两文的理解和分析,有误的一项是( )

A.甲文以议论为主,列举事例和阐述道理相结合,逐层推论,结构紧凑,论证严密。

B.乙文叙写“夫差为禽”的故事说明居安思危的重要性,突出越王的知人善任,吴王的智寡才轻、不思后患。

C.甲文开头连用六个事例引出并论证“生于忧患”的观点——只有出身贫贱的人,才能成就不平凡的事业。

D.乙文详写了“请食”前勾践与范蠡之间的人物对话,略写了“请食”的经过,详略得当,突出主旨。

(4)(3分)有人认为“艰苦的环境有利于成才”,也有人认为“优越的环境有利于成才”,对此,你有怎样的看法?请加以阐述。

八、现代文阅读(共7分)

16.阅读下面的文字,完成问题。

材料一:

_______。会上,天津大学首批“非物质文化遗产系列教材”编辑委员会正式成立,天津大学教授冯骥才担任总主编。据介绍,“非物质文化遗产系列教材”适用于非物质文化遗产相关领域的本科生、研究生教学工作,首批三卷教材拟于年内完稿,新学期即可在教学中使用讲义。会议最后,冯骥才提出教材应注重发扬中华优秀传统文化,将理论与实践相结合,并阐述了非遗学学科设置对于国家文化事业发展的重要意义。这标志着我国非物质文化遗产保护人才培养进入了高层次、专业化的新阶段,也标志着非遗保护事业由此从“抢救性保护”进入“科学性保护”的新阶段。

(摘编自刘微《“非物质文化遗产系列教材”编写工作启动》,人民网2022年4月28日)

材料二:

长城延绵中国整个北部地区东西达5000余公里,自黑龙江到淮河分布近3000公里,具有丰富的多样性特征。长城以多个单元、多重纵深、组团式与纵深式相结合的建筑类型,构成军事防御体系;就地取材,虽以土、石、植物为基本建筑材料,却衍生出土坯、土石、土草、砖石、砖草等多种材料变体和组合;涵盖夯筑、堆筑、坯筑、砌筑等不同的建构方式。长城分布于北方地区农牧交错带,借用河谷山川多类型自然地貌,将人工构筑防御工事与自然屏障完美组合,成就了独特的历史文化景观。今天的长城已不再具有修建之初的军事防御功能,但是它真实又沧桑壮美的物质存在,唤起了人们与过往的联系,这即是长城的存在意义。

对于长城的保护工作,日常维护和巡查逐步成为常态,但经常维护不是过多干预,要在最大程度上保护长城历史信息。

(摘编自汤羽扬《长城——保护遗产的真实感染力》,《人民日报》 2022年3月19日)

材料三:

作为工业文化的重要载体,工业遗产承载着城市记忆,印刻着发展足迹。工业遗产如何延续生命、焕发生命,已经成为许多国家面对的共同难题。要解决这一难题,就需要加强对工业遗产的保护利用。

一是要加大对工业遗产的综合利用力度。通过产业融合,一批集城市记忆、知识传播创意文化、休闲体验于一体的“生活秀带”的出现,为发展盘活工业遗产的存量建设用地积累了宝贵的经验。如首钢园以打造首都复兴新地标为目标,面向未来、面向国际化,通过腾笼接鸟、产业置换,打造宜业商的新园区,促进了北京西部地区经济和环境活力的整体提升,为我国老工业区改造升级提供典范;二是要做好城市规划设计。坚持减量集约、绿色生态、职住均衡、多规合一等现代城市规划理念,积极探索老工业区城市有机更新路径,实现环境、文化、社会、经济等维度的全面复兴。

(摘编自《人民日报》2021年6月7日,作者吴晨)

(1)(1分)下列为材料一编写的新闻导语,最恰当的一项是( )

A.4月28日,天津大学“非遗系列教材”编辑委员会成立。

B.4月28日,天津大学举办“非遗系列教材”编写启动会。

C.4月28日,天津大学教授冯骥才主持会议,并作重要讲话。

D.4月28日,天津大学公布非遗学学科设置的最新建设进展。

(2)(2分)下列关于材料二中“长城”的表述,正确的一项是( )

A.长城的多样性具体体现在建筑类型,建筑材料和建构方式上。

B.长城成为独特的历史文化景观源于它的人工构筑防御工事。

C.长城作为真实的物质存在,今天依然具有军事防御功能。

D.长城的保护主要依靠现代科学技术。

(3)(2分)材料三的中心论点是( )

A.工业遗产是工业文化的重要载体。

B.工业遗产承载着城市记忆,印刻着发展足迹。

C.工业遗产的生命延续、生机焕发,成为许多国家的难题。

D.工业遗产需要加强保护再利用。

(4)(2分)从上述三期材料中梳理出几条我国保护文化遗产的措施。

九、作文(共50分)

17.(本题50分)根据要求作文。

生活中,许多东西虽然如风一般掠过,却给我们留下永久的怀想,面对那些刻骨铭心的过往,有哪些感慨在你的心头微微荡漾呢?

请以:“ 在风中飘扬”为题,结合自己的生活体验写一篇文章。

(1)请你从“温暖”“快乐”“幸福”“歌声”四个词中选择一个,把题目补充完整。

(2)可以大胆选择你最能驾驭的文体进行写作。

(3)文中不要出现真实的地名、校名、人名等,否则会被扣分。

(4)抄袭是一种不良行为,相信你不会照搬别人的文章,否则会影响你的成绩。

(5)考虑到内容的充实,文章不少于600字。

参考答案:

1.A

【详解】字音重点考核多音字、形声字、形似字、音近字、方言、生僻字等。字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语。B镌刻(juān),藏污纳垢。C一厝(cuò),抑扬顿挫。D迂腐,同仇敌忾(kài)。

2.D

【详解】图中古诗为岑参的《行军九日思长安故园》,题材为边塞诗。

A.孟浩然《过故人庄》题材为山水田园诗;

B.杜甫《江南逢李龟年》题材为怀古伤今类;

C.陶渊明《饮酒(其五)》题材为山水田园诗;

D.李益《夜上受降城闻笛》题材为边塞诗;

故选D。

3.A

【详解】A.有误。正确划分为:故/天将降大任/于是人也。故选A。

4.C

【详解】本题考查一词多义。在文言文中,一词多义是常见的现象,注意结合句意分析。

A.之:第一个是代词,代城;第二个是动词,解释为“到,往”。

B.发:第一个意思是“兴起”,指“被任用”;第二个意思是“启发”。

C.之:两个都是结构助词,“的”。

D.居:第一个是动词,意思是“居住”;第二个是名词,意思是“居所,住宅”。

故选C。

5.A

【详解】A.有误。《史记》的作者是司马迁。故选A。

6.C

【详解】本题考查句子排序。

作答此题,先通读文段,了解所写内容,梳理句子内在的逻辑关系,借助关键词语排序。内容上,②句承接前一句“航行需借风力”。“航行需借风力或人工拉纤而行”,由这句话又可知,“借风力”在前,“人工拉纤”在后,故④③相连,④句中的“东风”又与前一句②中的“等候东风”紧密衔接。①句“古语说‘七里滩头,有风七里,无风七十里’,‘七里扬帆’由此得名”是对④③句的总结。综合分析,正确排序为②④③①。故选C。

7.B

【详解】B项有误,《周亚夫军细柳》节选自《史记·绛侯周勃世家》,不是《汉书》。故选B。

8.将近 况且 语气词 哪里 用在“如……何”前面加强反问语气 代词,他的 代词,代指愚公 助词,的 代词,代指愚公 助词,用于主谓之间,取消句子的独立性,不译

【详解】本题考查文言一词多义,注意结合语境分析。

①年且九十:年纪将近九十岁,且:将近;

且焉置土石:况且把土石放在哪里呢?且:况且。

②始一反焉:才往返一次,焉:语气词;

且焉置土石:况且把土石放在哪里呢?焉:哪里。

③其如土石何:把土石怎么样呢?其:用在“如……何”前面加强反问语气;

其妻献疑曰:他的妻子提出疑问,其:代词,他的;

惧其不已也:害怕他不能停止,其:代词,代指愚公。

④以君之力:凭借您的力气,之:的;

跳往助之:跳着去帮助他,之:代词,代指愚公:

虽我之死:即使我死了,之:助词,用于主谓之间,取消句子的独立性,不译。

9.

【详解】

《生于忧患,死于安乐》

文章一开始先说“生于忧患”的道理。开头用“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”六人的事例先摆事实;然后以“故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”及“人恒过,然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻”两个方面进行说理,得出“苦难造就人才”的结论。

然后再说“死于忧患”的道理,以“入则无法家拂士”“出则无敌国外患者”来阐述“荒政安逸导致国亡”的道理。

《愚公移山》

文章开始先说背景:“太行、王屋二山,方七百里,高万仞”从体积上表明山之大之广;“本在冀州之南,河阳之北”从地理位置上表明移山之巨。两相表明,移山很不易。

然后是故事的开端:“北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也”这是移山的原因;“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”这是献出的计策;其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”这是释疑的过程。大家群策群力,要迎难而上。

接下来是故事的发展:先用河曲智叟的讥讽“甚矣,汝之不惠……”来讥讽愚公,接着愚公“……虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”即“山不加增而人无穷”进行反驳,表现出愚公移山之志的坚定。

最后是故事的高潮和结局。用“告之于帝。帝感其诚”“命夸娥氏二子负二山和,一厝朔东,一厝雍南”也就是说愚公精神感动了天地,夸娥氏二子负二山,这一喜剧性结果表明“战胜自然”美好结局。

《周亚夫军细柳》

从“文帝之后六年,匈奴大入边。乃以宗正刘礼为将军,军霸上;祝兹侯徐厉为将军,军棘门;以河内守亚夫为将军,军细柳,以备胡”可知,故事的背景是:匈奴入侵、三军守边。

从“上自劳军。至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑送迎。已而之细柳军……”可知,上自劳军时,先“霸上军棘门军”,再“细柳军”;“直驰入,将以下骑送迎”表现“霸上军棘门军”军纪涣散,“军士吏被甲,锐兵刃,彀弓弩,持满。天子先驱至,不得入。……军中闻将军令,不闻天子之诏。……军中不得驱驰……天子乃按辔徐行。至营……介胄之士不拜,请以军礼见。”从正面表现出周亚夫治军严明,“天子为动,改容式车。使人称谢……”则从文帝的反映表现出周亚夫治军严明,正面与侧面相结合,这与霸上军棘门军”军纪涣散构成对比。

从“嗟乎,此真将军矣!曩者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏也。至于亚夫,可得而犯邪!”文帝的称赞其“此真将军也”与霸上、棘门军进行对比评价。

10.铜雀春深锁二乔 提携玉龙为君死 万里赴戎机 择其善者而从之 无可奈何花落去 似曾相识燕归来 常记溪亭日暮 沉醉不知归路

【详解】本题要注意根据题目中的关键信息提示,仔细回顾所学古诗,根据提示信息选择相应的诗句,书写时要注意易错字的写法:锁、携、戎、篱、悠。

11.示例:妈妈,观看《中国诗词大会》有助于我记背诗歌,了解中国的诗歌文化,对我的学习有很大的帮助,而且节目八点钟开始,时间也不长,不会影响我休息的,您放心吧!

【详解】试题分析:语言表达题。首先要有称谓(妈妈);其次交代观看《中国诗词大会》的原因或理由(了解中国的诗歌文化,有利于我们的学习;时间不长,不会影响休息等);第三要注意说话的对象,语言要符合说话者的身份;最后语气要委婉,不可生硬强迫。做到文明礼貌,语言简明、连贯、得体。

12.(1)材料一:我国家规历史悠久(或我国家规起源早)。

材料二:古代家规内容相近(或古代家规重视伦理道德)。材料三:古代家规影响深远(或古代家规有积极影响)。

(2)示例:①理解:人一生的成败与所交的朋友是否贤德(贤能)有关,所以不能不谨慎。理由:它告诫我们对朋友要甄别筛选,谨慎交往。②理解:在没下雨时就应做好准备,不要等到口渴时再去挖井。理由:它告诫我们做事应早做准备,避免被动。

(3)内容:画面由一双筷子和一个盘子组成,盘中的“约”字的一点是一粒米。寓意:文明餐桌行动是我们共同的“约定”,节约要从我做起,从节约一粒米开始。

【详解】(1)本题考查学生对材料内容的分析概括能力。解答此题,读懂内容,再用简洁的语句概括其主要内容即可。材料一,从西周时期的周公到春秋时期的孔子的事例,主要说明我国家规历史悠久;材料二,主要介绍古代家规内容都以家庭伦理为主体,重视齐家善邻和修身养德;材料三,从“除对家族的繁衍发展起到了重要保障作用外,还是社会教育的一种独特形式,为社会提供家庭教育的范本和楷模”可知主要介绍古代家规的积极影响作用。

(2)本题考查学生对名言警句含义的理解能力。解答此题选择其中的一句,结合自己的理解来阐述理由即可。

第一句:意思是人一生的成败与所交的朋友是否贤德(贤能)有关,所以不能不谨慎。它主要突出朋友对人生的影响,告诫我们结友要谨慎;

第二句:意思是在没下雨时就应做好准备,不要等到口渴时再去挖井。它主要表现做任何事都要事先规划,不能临阵慌神,告诫我们要未雨绸缪。

(3)本题考查漫画内容的介绍与寓意的理解分析能力。漫画内容的介绍,按照一定的顺序对画面内容简介即可。寓意分析要抓住漫画中夸张的部分体会主题,主题的表达要凝练、深刻、准确,揭示某种现象、本质,表明作者的态度,如:讽刺、批判、赞颂。观察图画,可见画面的中心主体是一双筷子和一个盘子,盘中的“约”字的一点是一粒米。结合活动的主旨“‘不剩饭,不剩菜’——文明餐桌行动”,可见其寓意为:警醒同学们,节约粮食从我做起,从节约一粒米开始。

13.C 14.B

【解析】13.本题考查理解诗歌内容的能力。

C.依据“此中有真意,欲辨已忘言”,意思是这里面蕴含着人生的真正意义,想要分辨清楚,却已忘了怎样表达。诗人从大自然的美景中领悟到了人生的意趣,表露了纯洁自然的恬淡心情。所谓“忘言”,实是表现美好安适的田园生活才是自己真正的人生追求,而这种人生的乐趣,只能意会,不可言传,也无需叙说。这充分体现了诗人安贫乐贱、励志守节的高尚品德,并不是“表明诗人隐居生活的迷惘状态”。

故选C。

14.本题考查理解作者思想感情的能力。

B.依据“故人具鸡黍,邀我至田家”可知,这表达了老朋友之间的诚挚友谊;依据“开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花”可知,这流露也作者对田园生活的向往。

故选B。

15.(1)B

(2)一个人内心忧困,思想阻塞,然后才能奋起;表现在脸色上,流露在言谈中,才能被人们了解。

(3)C

(4)示例:不管是艰苦的环境,还是优越的环境,只要好好利用,都可以成才。无数的事例说明艰苦的环境能磨炼人的意志,助人成功,但是一个人不能被磨难打倒,要懂得化艰难为力量,这样才能成才;而生活在优越的生活环境里,其实是最有利于成才的,但是一定要好好利用良好的条件,切不可以耽于享受,泯灭心智,这样才可能成才。

【详解】(1)本题考查对文言词语的理解。

A.祸患/忧虑/祸患/祸患;

B.拿着/被选拔、任用/全/列举;

C.少/少/老而无夫/少;

D.粮食/吃的/食物/食物。

故选B。

(2)本题考查翻译文言文句子的能力。

解答此类题目尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。同时,还要注意查看有无特殊句式。在此题中,要注意“困(困惑)、衡(同‘横’,梗塞)、作(奋起)、征(征验)、喻(了解,明白)”的意思,必须翻译出来。

(3)本题考查对文章内容的理解。

C.有误。甲文开头连用六个事例引出并论证的观点是“只有经历磨难的人,才能成就大业”,不是“只有出身贫贱的人,才能成就不平凡的事业”。

故选C。

(4)本题考查主观表达。

开放性试题,从题目所说的“艰苦的环境有利于成才”和“优越的环境有利于成才”两种观点来看,都不是很严密。“艰苦的环境”有积极作用,也有消极作用,它可使人前进受阻,让人忧愁焦虑,但也有利于人们磨炼意志,增长才干和智慧。同样,“优越的环境”能让人更加舒心自信,但有时也会让人安逸享乐,失去前进的动力。所以,本题作答,首先要阐明自己的观点,然后针对“艰苦的环境”和“优越的环境”,结合生活实际阐述理由,做到观点明确,说理充分,表达清楚连贯,言之有理即可。

【点睛】参考译文:

【甲】舜从田野耕作之中被起用,傅说从筑墙的劳作之中被起用,胶鬲从贩鱼卖盐中被起用,管夷吾是从狱官手里被释放并加以任用的,孙叔敖从海滨隐居的地方被起用,百里奚被从奴隶集市里赎买回来并被起用。所以上天要把重任降临在某人的身上,必定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,以致肌肤消瘦,使他身处贫困之中,使他做事不顺,通过那样的途径来使他的心灵受到震撼,使他的性情坚韧起来,增加他所不具备的能力。

人常常犯错,然后才能改正;内心忧困,思想阻塞,然后才能奋起;表现在脸色上,流露在言谈中,才能被人们了解。一个国家,在内如果没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士,在外没有与之匹敌的邻国和来自外国的祸患,就常常会有覆灭的危险。这样,就知道忧愁患害足以使人生存,安逸享乐足以使人灭亡的道理了。

【乙】越国遭到严重饥荒,越王很害怕,把范蠡找来商量。范蠡说:“您忧虑什么呢?现在的饥荒正是越国的福分、吴国的祸患。吴国非常富足,财富有余,他们的君主年轻,缺少智谋和才能,喜欢一时的名声,不考虑后患。您如果用贵重的礼物、谦卑的言辞去向吴国借粮,粮食就可以得到。得到粮食,最终越国必定会占有吴国,您又何必忧虑呢?”越王说:“好!”干是就派人向吴国请求借粮。不到三年,吴王夫差便被活捉了。

16.(1)B

(2)A

(3)D

(4)①培养文化遗产保护人才,实施科学性保护;②做好日常维护和巡查,保护文化遗产的历史信息;③加强对工业遗产的保护利用。

【详解】(1)本题考查新闻导读拟写。导语对新闻内容具有概括作用。

阅读材料一可知,该新闻内容紧紧围绕“非遗教材”和“会议”两个关键词展开,这个“会议”是关于“非遗教材”编写的启动会。因此,最恰当的导语应为:4月28日,天津大学举办“非遗系列教材”编写启动会。

故选B。

(2)本题考查材料内容的理解。

B.由原文“(长城)将人工构筑防御工事与自然屏障完美组合,成就了独特的历史文化景观”可知,本项表述不完整,是错误的;

C.由原文“今天的长城已不再具有修建之初的军事防御功能”可知,本项理解错误;

D.由原文“对于长城的保护工作,日常维护和巡查逐步成为常态,但经常维护不是过多干预,要在最大程度上保护长城历史信息”,可知本项表述于文无据。

故选A。

(3)本题考查材料中心论点的提炼。

根据材料三第一段“要解决这一难题,就需要加强对工业遗产的保护利用”和第二段“一是要加大对工业遗产的综合利用力度”“二是要做好城市规划设计”等语句可知,材料三是围绕“工业遗产的保护利用”来写的。

故选D。

(4)本题考查材料内容的概括。

结合材料一“这标志着我国非物质文化遗产保护人才培养进入了高层次、专业化的新阶段,也标志着非遗保护事业由此从‘抢救性保护’进入‘科学性保护’的新阶段”可得出:培养文化遗产保护人才,实施科学性保护;

结合材料二“对于长城的保护工作,日常维护和巡查逐步成为常态,但经常维护不是过多干预,要在最大程度上保护长城历史信息”可得出:做好日常维护和巡查,保护文化遗产的历史信息;

结合材料三“要解决这一难题,就需要加强对工业遗产的保护利用”“一是要加大对工业遗产的综合利用力度”“二是要做好城市规划设计”等语句可得出:加强对工业遗产的保护利用。

17.答案在风中飘扬

运动进行曲在操场上回荡,一阵阵喝彩声,一门门礼炮绽放。校长手握着一枚金牌,缓缓地向领奖台走来。最高领奖台上,站着一名瘦小的运动员。校长把金牌挂在他的脖子上,全场发出热烈的掌声……一阵微风吹过,拂起了他的留海,露出了得意的笑容。

刚开学时,同学们还依稀记得那一个一瘸一拐走进来的少年,总是毕恭毕敬地,沉默地坐在教室的最后一排。

还记得那次体育课跑50米。“预备跑”老师一声令下,同学们都飞快地向前冲去,只有他才摆着一种奇怪的姿势,一瘸一拐地向前走,后脚跟发出类似金属摩擦声。一位同学走过来说:“同学,你还是不要跑了,去旁边晒晒太阳吧!”同学们都大笑起来。他头上冒着汗珠,一步一步向终点迈进。“恭喜你,1分钟。”体育老师拍拍他的肩膀说。又一阵大笑……

放学铃声在校园中回荡,同学们三三两两地回家了。夕阳西下,落日的余辉映红了操场,他还在那儿坚毅地一圈圈跑着,空荡无人的操场响起了“吱吱”声。校长提着个公文包走过来说:“你这样太累了,快6点了,回家吧!”他说:“不,快运动会了,我一定要拿第一。”校长看了看他的腿,沉默了……

就这样,日复一日。

春天来了,春风吹得笋破土而出,吹得小草拔地而起,吹得杨柳吐出新絮,吹得春意缓缓来到。就在这个柳絮纷飞的季节里,运动会开始了。

决赛时,八位英姿飒爽的运动员在跑道上准备就位,“预备,跑!”裁判员一声令下,八支箭齐刷刷地飞了出去,“吱吱”声越来越响了,他咬紧了牙关,裤子刷刷地抽着。隐约地看见了一支金属骨架,啊,是假肢……

他叫王春风,是个残疾人,一年前的一场车祸夺去了他的双腿,但他不气,也不恼,最后靠他的努力,夺得了运动会的第一名。正如他的名字一样,答案永远在风在飘扬。

【详解】本题是一道半命题作文。相比较命题作文的过多限制和话题作文的过于自主化,半命题作文既适当体现了命题的思想,又给考生留下了较为广阔的写作空间,有利于考生在一定限制和要求下充分展示自己的写作才能。首先要审好题目,找好关键词,揣摩出题人的心思,再根据自己的经历拟出一个好的标题,题好一半文,正文要有真情实感。以“ 在风中飘扬”为题,可用“温暖”“快乐”“幸福”“歌声”“国旗”“母爱”“红领巾”等词语把题目补充完整。本题要通过写自己生活中的真实经历,传递积极向上的正能量。注意运用心理描写,增强文章的感染力,结尾可以议论抒情,升华一下文章的主题。

【点睛】半命题作文,学生首先要补题,能根据自己的实际情况来进行补题,使之成为命题作文,然后再按照考场作文的命题作文进行写作创新,力求做到:首先,立意要有突破,不写大众化观点和中心,能把握时代脉搏,选择别人很少涉及的中心主旨;其次,选材有所突破,选择具有时代气息,典型的熟悉的和真实的材料进行写作,能做到贴近生活;再次构思要新,无论从内在技法和外在包装能做到与众不同,独立出众;最后语言要新,善用修辞,能写富有哲理性的语句,能给人耳目一新的感觉。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

中小学教育资源及组卷应用平台

八上 第六单元 单元测试卷

满分:120分 考试时间:

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题(共14分)

1.(本题2分)下列字形和加点字注音全部正确的一项是( )

A.由衷(zhōng) 畎亩 殚精竭虑 (dān) 杳无消息

B.镌刻(xié) 折戟 正襟危坐(jīn) 藏污纳后

C.一厝(chuò) 殷勤 夷为平地(yí) 抑扬顿坐

D.拂士(bì) 于腐 同仇敌忾(qì) 不能自已

2.(本题2分)从题材上看,下列诗歌与下图古诗相同的一项是( )

A.孟浩然《过故人庄》 B.杜甫《江南逢李龟年》

C.陶渊明《饮酒(其五)》 D.李益《夜上受降城闻笛》

3.(本题2分)下列句子朗读节奏划分有误的一项是( )

A.故/天将降大任于是/人也

B.入/则无法家拂士,出/则无敌国外患者,国/恒亡

C.半卷红旗/临易水,霜重鼓寒/声不起

D.公孙衍/张仪/岂不/诚大丈夫哉

4.(本题2分)下列各组句子中加点词意思相同的一项是( )

A.委而去之 已而之细柳军

B.舜发于畎亩之中 发人深省

C.不闻天子之诏 介胄之士不拜

D.居天下之广居 居天下之广居

5.(本题2分)下列对文学、文化常识的表述有误的一项是( )

A.《周亚夫军细柳》节选自《史记》,该书是西汉司马光编写的我国第一部纪传体通史。

B.《愚公移山》选自《列子·汤问》。本文是一篇寓言,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚定毅力,也说明了要克服困难,就必须下定决心坚持奋斗的道理。

C.古人的年龄有时候不用数字表示,而用其他称谓来表示,如“始龀”指七八岁。

D.古人把山的南面、水的北面称为“阳”,山的北面,水的南面称为“阴”。如“江阴”指的就是长江的南岸。

6.(本题2分)【诵美文,歌赞家乡】

在下面这段文字的横线处填入语句,衔接恰当的一项是( )

富春江昔日为杭州至严州、金华的通航要道,船至桐庐七里泷,因滩多流急,航行需借风力或人工拉纤而行。 。如今,因富春江水库的修建,这一带水深江阔,碧波粼粼,两岸群峰壁立。当地在此开发了“七里扬帆”的旅游项目。一叶扁舟,点点白帆,穿行在如诗如画的江面上,还有谁人不陶醉!

①古语说“七里滩头,有风七里,无风七十里”,“七里扬帆”由此得名。

②旧时舟楫经过都要在钓台下游等候东风。

③倘若无风,得靠人工拉纤,显得路途遥远,仿佛七十里。

④东风一起,千帆竞发,艄公号子响彻云霄,长滩瞬息可过,仿佛仅七里。

A.①④③② B.①②④③ C.②④③① D.②③①④

7.(本题2分)下列说法有误的一项是( )

A.《愚公移山》是一篇寓言,反映了我国古代劳动人民改造自然的伟大气魄和坚定毅力,也说明了要克服困难,就必须下定决心坚持奋斗的道理。

B.《周亚夫军细柳》节选自《汉书》,文章塑造了一个严于治军、忠于职守的“真将军”形象。

C.李清照的《渔家傲》把真实的生活感受融入梦境,巧妙用典,表现了词人对现实的强烈不满和对理想生活的向往。

D.《生于忧患,死于安乐》一文告诉了我们一个深刻的道理:苦难是对人生的一种磨炼,我们只有战胜苦难,才能取得成功。

二、填空题(共17分)

8.(本题5分,每空0.5分)一词多义。

①且 年且九十( )且焉置土石( )

②焉 始一反焉( )且焉置土石( )

③其 其如土石何( )其妻献疑曰( )惧其不已也( )

④之 以君之力( )跳往助之( )虽我之死( )

9.(本题12分,共24空,每空0.5分)完成思维导图

三、情景默写(共8分)

10.(本题8分)根据提示填空。

(1))《赤壁》中,杜牧对赤壁之战的历史结局进行分析的诗句是:东风不与周郎便, 。

(2)李贺在《雁门太守行》中表明誓死报国的忠心的诗句是:报君黄金台上意, 。

(3)无长兄的木兰选择担当,奔赴战场: ,关山度若飞。

(4)博学的孔子选择虚心地向他人学习: ,其不善者而改之。

(5)晏殊《浣溪沙》(一曲新词酒一杯)中“ , 。”将自然现象与人的感受巧妙结合,生发出值得玩味的情趣。

(6)李清照《如梦令》中表现景色迷人,乐不思“宿”的句子是: , 。

四、语言表达(共3分)

11.(本题3分)王小明特别喜欢《中国诗词大会》这一节目,于是他每天都守候在电视机前观看这一节目。可是妈妈以影响小明的休息为由,不允许他观看。假如你是王小明,你会怎样说服妈妈?(要求:表达得体)

五、综合性学习(共9分)

12.(本题9分)为传承和弘扬中华优秀传统文化,学校开展“学家规 树新风”综合性学习活动,请你参加并完成以下任务。

(1)初三(2)班为本次活动办了一期黑板报,下面是同学们收集的关于家规的三则材料,请分别概括其主要内容。(每条不超过10个字)

【材料一】西周时期,周公以《无逸》告诫后辈子孙不要因贪图享乐而荒废政务;春秋时期,孔子以“不学礼,无以立”训诫儿子。这两个事例历来被人们认为是我国家规文化的源头。

【材料二】古代家规虽然来自不同作者的生活经验和文化追求,但内容都以家庭伦理为主体,重视齐家善邻和修身养德,如司马光在《温公家范》中强调“以义方训其子,以礼法齐其家”,陆九韶在《陆氏家训》中主张“人之爱子,当教之以孝悌忠信”。

【材料三】“一时之语,可以守之百世;一家之语,可以共之天下”,我国历史上流传下来的家规,除对家族的繁衍发展起到了重要保障作用外,还是社会教育的一种独特形式,为社会提供家庭教育的范本和楷模。

(2)学校开展“中国好家庭”评选活动,下面两条家规深受师生好评,你更喜欢哪一条?请谈谈你的理解并说明理由。

①“一生之成败,皆关于朋友之贤否,不可不慎。”——《曾国藩家书》

②“宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井。”——《朱子家训》

(3)下图是学校为配合本次活动而开展的“‘不剩饭,不剩菜’——文明餐桌行动”宣传画,请用简洁的语言介绍漫画内容并写出寓意。

六、诗歌鉴赏(共3分)

【甲】

饮酒

陶渊明

结庐在人境,而无车马喧。

问君何能尔,心远地自偏。

采菊东篱下,悠然见南山。

山气日夕佳,飞鸟相与还。

此中有真意,欲辨已忘言。

【乙】

过故人庄

孟浩然

故人具鸡黍,邀我至田家。

绿树村边合,青山郭外斜。

开轩面场圃,把酒话桑麻。

待到重阳日,还来就菊花。

13.(2分)对上面两首诗的理解和分析不恰当的一项是( )

A.【甲】诗第一、二句以平易的语言直接道出作者对幽美平静的田园的喜爱,对车马喧嚣的官场的厌倦。

B.【乙】诗内容表现了诗人在田园生活中享受友情的乐趣:欣赏自然风光,与自然融为一体的乐趣;与朋友把酒谈论农事的乐趣。

C.【甲】诗“欲辨己忘言”表明诗人隐居生活的迷惘、困顿、表达不清的状态。

D.两诗的相同点:都是表达热爱农村自然景色,喜爱乡居田园生活的感情。两诗的不同点:陶诗表现了不与黑暗官场同流合污、逃避现实、归隐山林的遁世思想;孟诗没有这种思想感情,主要表现对田园生活的喜爱之情。

14.(1分)《过故人庄》这首诗表达了诗人什么样的感情?( )

A.诗中赞美了山村山好、水好、人也好的动人情景。

B.这首诗表达了老朋友之间的诚挚友谊,也流露也作者对田园生活的向往。

C.表达了与友人依依惜别之情。

D.展现对村民勤劳俭朴品质的赞美。

七、对比阅读(共9分)

15.(本题9分)阅读下面文言文语段,完成问题。

【甲】

舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。

人恒过,然后能改;困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。入则无法家拂士,出则无敌国外患者,国恒亡。然后知生于忧患而死于安乐也。

(选自《<孟子》三章》)

【乙】

越国大饥,王恐,召范蠡①而谋。范蠡曰:“王何患焉?今之饥,此越之福,而吴之祸也。夫吴国甚富,而财有馀,其王年少,智寡才轻,好须臾之名,不思后患。王若重币卑辞以请籴②于吴,则食可得也。食得,其卒越必有吴,而王何患焉?”越王曰:“善!”乃使人请食于吴。不出三年,夫差③为禽④。

(选自《吕氏春秋》,有删改)

【注】①范蠡(lǐ):人名,越国大臣。②籴(dí):买进谷物。③夫差:吴国君主。④禽:通“擒”,捉住。

(1)(2分)下列选项中加点字的意思全都不同的一项是( )

A.生于忧患 而王何患 不思后患 敌国外患

B.举棋不定 举于鱼盐 举国上下 不胜枚举

C.智寡才轻 郁郁寡欢 鳏寡孤独 轻诺寡信

D.请食于吴 丰衣足食 食不裹腹 锦衣玉食

(2)(2分)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

困于心,衡于虑,而后作;征于色,发于声,而后喻。

(3)(2分)下列对甲、乙两文的理解和分析,有误的一项是( )

A.甲文以议论为主,列举事例和阐述道理相结合,逐层推论,结构紧凑,论证严密。

B.乙文叙写“夫差为禽”的故事说明居安思危的重要性,突出越王的知人善任,吴王的智寡才轻、不思后患。

C.甲文开头连用六个事例引出并论证“生于忧患”的观点——只有出身贫贱的人,才能成就不平凡的事业。

D.乙文详写了“请食”前勾践与范蠡之间的人物对话,略写了“请食”的经过,详略得当,突出主旨。

(4)(3分)有人认为“艰苦的环境有利于成才”,也有人认为“优越的环境有利于成才”,对此,你有怎样的看法?请加以阐述。

八、现代文阅读(共7分)

16.阅读下面的文字,完成问题。

材料一:

_______。会上,天津大学首批“非物质文化遗产系列教材”编辑委员会正式成立,天津大学教授冯骥才担任总主编。据介绍,“非物质文化遗产系列教材”适用于非物质文化遗产相关领域的本科生、研究生教学工作,首批三卷教材拟于年内完稿,新学期即可在教学中使用讲义。会议最后,冯骥才提出教材应注重发扬中华优秀传统文化,将理论与实践相结合,并阐述了非遗学学科设置对于国家文化事业发展的重要意义。这标志着我国非物质文化遗产保护人才培养进入了高层次、专业化的新阶段,也标志着非遗保护事业由此从“抢救性保护”进入“科学性保护”的新阶段。

(摘编自刘微《“非物质文化遗产系列教材”编写工作启动》,人民网2022年4月28日)

材料二:

长城延绵中国整个北部地区东西达5000余公里,自黑龙江到淮河分布近3000公里,具有丰富的多样性特征。长城以多个单元、多重纵深、组团式与纵深式相结合的建筑类型,构成军事防御体系;就地取材,虽以土、石、植物为基本建筑材料,却衍生出土坯、土石、土草、砖石、砖草等多种材料变体和组合;涵盖夯筑、堆筑、坯筑、砌筑等不同的建构方式。长城分布于北方地区农牧交错带,借用河谷山川多类型自然地貌,将人工构筑防御工事与自然屏障完美组合,成就了独特的历史文化景观。今天的长城已不再具有修建之初的军事防御功能,但是它真实又沧桑壮美的物质存在,唤起了人们与过往的联系,这即是长城的存在意义。

对于长城的保护工作,日常维护和巡查逐步成为常态,但经常维护不是过多干预,要在最大程度上保护长城历史信息。

(摘编自汤羽扬《长城——保护遗产的真实感染力》,《人民日报》 2022年3月19日)

材料三:

作为工业文化的重要载体,工业遗产承载着城市记忆,印刻着发展足迹。工业遗产如何延续生命、焕发生命,已经成为许多国家面对的共同难题。要解决这一难题,就需要加强对工业遗产的保护利用。

一是要加大对工业遗产的综合利用力度。通过产业融合,一批集城市记忆、知识传播创意文化、休闲体验于一体的“生活秀带”的出现,为发展盘活工业遗产的存量建设用地积累了宝贵的经验。如首钢园以打造首都复兴新地标为目标,面向未来、面向国际化,通过腾笼接鸟、产业置换,打造宜业商的新园区,促进了北京西部地区经济和环境活力的整体提升,为我国老工业区改造升级提供典范;二是要做好城市规划设计。坚持减量集约、绿色生态、职住均衡、多规合一等现代城市规划理念,积极探索老工业区城市有机更新路径,实现环境、文化、社会、经济等维度的全面复兴。

(摘编自《人民日报》2021年6月7日,作者吴晨)

(1)(1分)下列为材料一编写的新闻导语,最恰当的一项是( )

A.4月28日,天津大学“非遗系列教材”编辑委员会成立。

B.4月28日,天津大学举办“非遗系列教材”编写启动会。

C.4月28日,天津大学教授冯骥才主持会议,并作重要讲话。

D.4月28日,天津大学公布非遗学学科设置的最新建设进展。

(2)(2分)下列关于材料二中“长城”的表述,正确的一项是( )

A.长城的多样性具体体现在建筑类型,建筑材料和建构方式上。

B.长城成为独特的历史文化景观源于它的人工构筑防御工事。

C.长城作为真实的物质存在,今天依然具有军事防御功能。

D.长城的保护主要依靠现代科学技术。

(3)(2分)材料三的中心论点是( )

A.工业遗产是工业文化的重要载体。

B.工业遗产承载着城市记忆,印刻着发展足迹。

C.工业遗产的生命延续、生机焕发,成为许多国家的难题。

D.工业遗产需要加强保护再利用。

(4)(2分)从上述三期材料中梳理出几条我国保护文化遗产的措施。

九、作文(共50分)

17.(本题50分)根据要求作文。

生活中,许多东西虽然如风一般掠过,却给我们留下永久的怀想,面对那些刻骨铭心的过往,有哪些感慨在你的心头微微荡漾呢?

请以:“ 在风中飘扬”为题,结合自己的生活体验写一篇文章。

(1)请你从“温暖”“快乐”“幸福”“歌声”四个词中选择一个,把题目补充完整。

(2)可以大胆选择你最能驾驭的文体进行写作。

(3)文中不要出现真实的地名、校名、人名等,否则会被扣分。

(4)抄袭是一种不良行为,相信你不会照搬别人的文章,否则会影响你的成绩。

(5)考虑到内容的充实,文章不少于600字。

参考答案:

1.A

【详解】字音重点考核多音字、形声字、形似字、音近字、方言、生僻字等。字形题从表象上看主要考核双音节词语和成语,有时会考核三字的专业术语和熟语。B镌刻(juān),藏污纳垢。C一厝(cuò),抑扬顿挫。D迂腐,同仇敌忾(kài)。

2.D

【详解】图中古诗为岑参的《行军九日思长安故园》,题材为边塞诗。

A.孟浩然《过故人庄》题材为山水田园诗;

B.杜甫《江南逢李龟年》题材为怀古伤今类;

C.陶渊明《饮酒(其五)》题材为山水田园诗;

D.李益《夜上受降城闻笛》题材为边塞诗;

故选D。

3.A

【详解】A.有误。正确划分为:故/天将降大任/于是人也。故选A。

4.C

【详解】本题考查一词多义。在文言文中,一词多义是常见的现象,注意结合句意分析。

A.之:第一个是代词,代城;第二个是动词,解释为“到,往”。

B.发:第一个意思是“兴起”,指“被任用”;第二个意思是“启发”。

C.之:两个都是结构助词,“的”。

D.居:第一个是动词,意思是“居住”;第二个是名词,意思是“居所,住宅”。

故选C。

5.A

【详解】A.有误。《史记》的作者是司马迁。故选A。

6.C

【详解】本题考查句子排序。

作答此题,先通读文段,了解所写内容,梳理句子内在的逻辑关系,借助关键词语排序。内容上,②句承接前一句“航行需借风力”。“航行需借风力或人工拉纤而行”,由这句话又可知,“借风力”在前,“人工拉纤”在后,故④③相连,④句中的“东风”又与前一句②中的“等候东风”紧密衔接。①句“古语说‘七里滩头,有风七里,无风七十里’,‘七里扬帆’由此得名”是对④③句的总结。综合分析,正确排序为②④③①。故选C。

7.B

【详解】B项有误,《周亚夫军细柳》节选自《史记·绛侯周勃世家》,不是《汉书》。故选B。

8.将近 况且 语气词 哪里 用在“如……何”前面加强反问语气 代词,他的 代词,代指愚公 助词,的 代词,代指愚公 助词,用于主谓之间,取消句子的独立性,不译

【详解】本题考查文言一词多义,注意结合语境分析。

①年且九十:年纪将近九十岁,且:将近;

且焉置土石:况且把土石放在哪里呢?且:况且。

②始一反焉:才往返一次,焉:语气词;

且焉置土石:况且把土石放在哪里呢?焉:哪里。

③其如土石何:把土石怎么样呢?其:用在“如……何”前面加强反问语气;

其妻献疑曰:他的妻子提出疑问,其:代词,他的;

惧其不已也:害怕他不能停止,其:代词,代指愚公。

④以君之力:凭借您的力气,之:的;

跳往助之:跳着去帮助他,之:代词,代指愚公:

虽我之死:即使我死了,之:助词,用于主谓之间,取消句子的独立性,不译。

9.

【详解】

《生于忧患,死于安乐》

文章一开始先说“生于忧患”的道理。开头用“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市”六人的事例先摆事实;然后以“故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”及“人恒过,然后能改,困于心衡于虑而后作,征于色发于声而后喻”两个方面进行说理,得出“苦难造就人才”的结论。

然后再说“死于忧患”的道理,以“入则无法家拂士”“出则无敌国外患者”来阐述“荒政安逸导致国亡”的道理。

《愚公移山》

文章开始先说背景:“太行、王屋二山,方七百里,高万仞”从体积上表明山之大之广;“本在冀州之南,河阳之北”从地理位置上表明移山之巨。两相表明,移山很不易。

然后是故事的开端:“北山愚公者,年且九十,面山而居。惩山北之塞,出入之迂也”这是移山的原因;“吾与汝毕力平险,指通豫南,达于汉阴,可乎?”这是献出的计策;其妻献疑曰:“以君之力,曾不能损魁父之丘,如太行、王屋何?且焉置土石?”杂曰:“投诸渤海之尾,隐土之北。”这是释疑的过程。大家群策群力,要迎难而上。

接下来是故事的发展:先用河曲智叟的讥讽“甚矣,汝之不惠……”来讥讽愚公,接着愚公“……虽我之死,有子存焉;子又生孙,孙又生子;子又有子,子又有孙;子子孙孙无穷匮也,而山不加增,何苦而不平?”即“山不加增而人无穷”进行反驳,表现出愚公移山之志的坚定。

最后是故事的高潮和结局。用“告之于帝。帝感其诚”“命夸娥氏二子负二山和,一厝朔东,一厝雍南”也就是说愚公精神感动了天地,夸娥氏二子负二山,这一喜剧性结果表明“战胜自然”美好结局。

《周亚夫军细柳》

从“文帝之后六年,匈奴大入边。乃以宗正刘礼为将军,军霸上;祝兹侯徐厉为将军,军棘门;以河内守亚夫为将军,军细柳,以备胡”可知,故事的背景是:匈奴入侵、三军守边。

从“上自劳军。至霸上及棘门军,直驰入,将以下骑送迎。已而之细柳军……”可知,上自劳军时,先“霸上军棘门军”,再“细柳军”;“直驰入,将以下骑送迎”表现“霸上军棘门军”军纪涣散,“军士吏被甲,锐兵刃,彀弓弩,持满。天子先驱至,不得入。……军中闻将军令,不闻天子之诏。……军中不得驱驰……天子乃按辔徐行。至营……介胄之士不拜,请以军礼见。”从正面表现出周亚夫治军严明,“天子为动,改容式车。使人称谢……”则从文帝的反映表现出周亚夫治军严明,正面与侧面相结合,这与霸上军棘门军”军纪涣散构成对比。

从“嗟乎,此真将军矣!曩者霸上、棘门军,若儿戏耳,其将固可袭而虏也。至于亚夫,可得而犯邪!”文帝的称赞其“此真将军也”与霸上、棘门军进行对比评价。

10.铜雀春深锁二乔 提携玉龙为君死 万里赴戎机 择其善者而从之 无可奈何花落去 似曾相识燕归来 常记溪亭日暮 沉醉不知归路

【详解】本题要注意根据题目中的关键信息提示,仔细回顾所学古诗,根据提示信息选择相应的诗句,书写时要注意易错字的写法:锁、携、戎、篱、悠。

11.示例:妈妈,观看《中国诗词大会》有助于我记背诗歌,了解中国的诗歌文化,对我的学习有很大的帮助,而且节目八点钟开始,时间也不长,不会影响我休息的,您放心吧!

【详解】试题分析:语言表达题。首先要有称谓(妈妈);其次交代观看《中国诗词大会》的原因或理由(了解中国的诗歌文化,有利于我们的学习;时间不长,不会影响休息等);第三要注意说话的对象,语言要符合说话者的身份;最后语气要委婉,不可生硬强迫。做到文明礼貌,语言简明、连贯、得体。

12.(1)材料一:我国家规历史悠久(或我国家规起源早)。

材料二:古代家规内容相近(或古代家规重视伦理道德)。材料三:古代家规影响深远(或古代家规有积极影响)。

(2)示例:①理解:人一生的成败与所交的朋友是否贤德(贤能)有关,所以不能不谨慎。理由:它告诫我们对朋友要甄别筛选,谨慎交往。②理解:在没下雨时就应做好准备,不要等到口渴时再去挖井。理由:它告诫我们做事应早做准备,避免被动。

(3)内容:画面由一双筷子和一个盘子组成,盘中的“约”字的一点是一粒米。寓意:文明餐桌行动是我们共同的“约定”,节约要从我做起,从节约一粒米开始。

【详解】(1)本题考查学生对材料内容的分析概括能力。解答此题,读懂内容,再用简洁的语句概括其主要内容即可。材料一,从西周时期的周公到春秋时期的孔子的事例,主要说明我国家规历史悠久;材料二,主要介绍古代家规内容都以家庭伦理为主体,重视齐家善邻和修身养德;材料三,从“除对家族的繁衍发展起到了重要保障作用外,还是社会教育的一种独特形式,为社会提供家庭教育的范本和楷模”可知主要介绍古代家规的积极影响作用。

(2)本题考查学生对名言警句含义的理解能力。解答此题选择其中的一句,结合自己的理解来阐述理由即可。

第一句:意思是人一生的成败与所交的朋友是否贤德(贤能)有关,所以不能不谨慎。它主要突出朋友对人生的影响,告诫我们结友要谨慎;

第二句:意思是在没下雨时就应做好准备,不要等到口渴时再去挖井。它主要表现做任何事都要事先规划,不能临阵慌神,告诫我们要未雨绸缪。

(3)本题考查漫画内容的介绍与寓意的理解分析能力。漫画内容的介绍,按照一定的顺序对画面内容简介即可。寓意分析要抓住漫画中夸张的部分体会主题,主题的表达要凝练、深刻、准确,揭示某种现象、本质,表明作者的态度,如:讽刺、批判、赞颂。观察图画,可见画面的中心主体是一双筷子和一个盘子,盘中的“约”字的一点是一粒米。结合活动的主旨“‘不剩饭,不剩菜’——文明餐桌行动”,可见其寓意为:警醒同学们,节约粮食从我做起,从节约一粒米开始。

13.C 14.B

【解析】13.本题考查理解诗歌内容的能力。

C.依据“此中有真意,欲辨已忘言”,意思是这里面蕴含着人生的真正意义,想要分辨清楚,却已忘了怎样表达。诗人从大自然的美景中领悟到了人生的意趣,表露了纯洁自然的恬淡心情。所谓“忘言”,实是表现美好安适的田园生活才是自己真正的人生追求,而这种人生的乐趣,只能意会,不可言传,也无需叙说。这充分体现了诗人安贫乐贱、励志守节的高尚品德,并不是“表明诗人隐居生活的迷惘状态”。

故选C。

14.本题考查理解作者思想感情的能力。

B.依据“故人具鸡黍,邀我至田家”可知,这表达了老朋友之间的诚挚友谊;依据“开轩面场圃,把酒话桑麻。待到重阳日,还来就菊花”可知,这流露也作者对田园生活的向往。

故选B。

15.(1)B

(2)一个人内心忧困,思想阻塞,然后才能奋起;表现在脸色上,流露在言谈中,才能被人们了解。

(3)C

(4)示例:不管是艰苦的环境,还是优越的环境,只要好好利用,都可以成才。无数的事例说明艰苦的环境能磨炼人的意志,助人成功,但是一个人不能被磨难打倒,要懂得化艰难为力量,这样才能成才;而生活在优越的生活环境里,其实是最有利于成才的,但是一定要好好利用良好的条件,切不可以耽于享受,泯灭心智,这样才可能成才。

【详解】(1)本题考查对文言词语的理解。

A.祸患/忧虑/祸患/祸患;

B.拿着/被选拔、任用/全/列举;

C.少/少/老而无夫/少;

D.粮食/吃的/食物/食物。

故选B。

(2)本题考查翻译文言文句子的能力。

解答此类题目尤其要注意一词多义、古今异义词、通假字等特殊的文言现象,重点实词必须翻译到位。同时,还要注意查看有无特殊句式。在此题中,要注意“困(困惑)、衡(同‘横’,梗塞)、作(奋起)、征(征验)、喻(了解,明白)”的意思,必须翻译出来。

(3)本题考查对文章内容的理解。

C.有误。甲文开头连用六个事例引出并论证的观点是“只有经历磨难的人,才能成就大业”,不是“只有出身贫贱的人,才能成就不平凡的事业”。

故选C。

(4)本题考查主观表达。

开放性试题,从题目所说的“艰苦的环境有利于成才”和“优越的环境有利于成才”两种观点来看,都不是很严密。“艰苦的环境”有积极作用,也有消极作用,它可使人前进受阻,让人忧愁焦虑,但也有利于人们磨炼意志,增长才干和智慧。同样,“优越的环境”能让人更加舒心自信,但有时也会让人安逸享乐,失去前进的动力。所以,本题作答,首先要阐明自己的观点,然后针对“艰苦的环境”和“优越的环境”,结合生活实际阐述理由,做到观点明确,说理充分,表达清楚连贯,言之有理即可。

【点睛】参考译文:

【甲】舜从田野耕作之中被起用,傅说从筑墙的劳作之中被起用,胶鬲从贩鱼卖盐中被起用,管夷吾是从狱官手里被释放并加以任用的,孙叔敖从海滨隐居的地方被起用,百里奚被从奴隶集市里赎买回来并被起用。所以上天要把重任降临在某人的身上,必定要先使他的内心痛苦,使他的筋骨劳累,使他经受饥饿之苦,以致肌肤消瘦,使他身处贫困之中,使他做事不顺,通过那样的途径来使他的心灵受到震撼,使他的性情坚韧起来,增加他所不具备的能力。

人常常犯错,然后才能改正;内心忧困,思想阻塞,然后才能奋起;表现在脸色上,流露在言谈中,才能被人们了解。一个国家,在内如果没有坚守法度的大臣和足以辅佐君王的贤士,在外没有与之匹敌的邻国和来自外国的祸患,就常常会有覆灭的危险。这样,就知道忧愁患害足以使人生存,安逸享乐足以使人灭亡的道理了。

【乙】越国遭到严重饥荒,越王很害怕,把范蠡找来商量。范蠡说:“您忧虑什么呢?现在的饥荒正是越国的福分、吴国的祸患。吴国非常富足,财富有余,他们的君主年轻,缺少智谋和才能,喜欢一时的名声,不考虑后患。您如果用贵重的礼物、谦卑的言辞去向吴国借粮,粮食就可以得到。得到粮食,最终越国必定会占有吴国,您又何必忧虑呢?”越王说:“好!”干是就派人向吴国请求借粮。不到三年,吴王夫差便被活捉了。

16.(1)B

(2)A

(3)D

(4)①培养文化遗产保护人才,实施科学性保护;②做好日常维护和巡查,保护文化遗产的历史信息;③加强对工业遗产的保护利用。

【详解】(1)本题考查新闻导读拟写。导语对新闻内容具有概括作用。

阅读材料一可知,该新闻内容紧紧围绕“非遗教材”和“会议”两个关键词展开,这个“会议”是关于“非遗教材”编写的启动会。因此,最恰当的导语应为:4月28日,天津大学举办“非遗系列教材”编写启动会。

故选B。

(2)本题考查材料内容的理解。

B.由原文“(长城)将人工构筑防御工事与自然屏障完美组合,成就了独特的历史文化景观”可知,本项表述不完整,是错误的;

C.由原文“今天的长城已不再具有修建之初的军事防御功能”可知,本项理解错误;

D.由原文“对于长城的保护工作,日常维护和巡查逐步成为常态,但经常维护不是过多干预,要在最大程度上保护长城历史信息”,可知本项表述于文无据。

故选A。

(3)本题考查材料中心论点的提炼。

根据材料三第一段“要解决这一难题,就需要加强对工业遗产的保护利用”和第二段“一是要加大对工业遗产的综合利用力度”“二是要做好城市规划设计”等语句可知,材料三是围绕“工业遗产的保护利用”来写的。

故选D。

(4)本题考查材料内容的概括。

结合材料一“这标志着我国非物质文化遗产保护人才培养进入了高层次、专业化的新阶段,也标志着非遗保护事业由此从‘抢救性保护’进入‘科学性保护’的新阶段”可得出:培养文化遗产保护人才,实施科学性保护;

结合材料二“对于长城的保护工作,日常维护和巡查逐步成为常态,但经常维护不是过多干预,要在最大程度上保护长城历史信息”可得出:做好日常维护和巡查,保护文化遗产的历史信息;

结合材料三“要解决这一难题,就需要加强对工业遗产的保护利用”“一是要加大对工业遗产的综合利用力度”“二是要做好城市规划设计”等语句可得出:加强对工业遗产的保护利用。

17.答案在风中飘扬

运动进行曲在操场上回荡,一阵阵喝彩声,一门门礼炮绽放。校长手握着一枚金牌,缓缓地向领奖台走来。最高领奖台上,站着一名瘦小的运动员。校长把金牌挂在他的脖子上,全场发出热烈的掌声……一阵微风吹过,拂起了他的留海,露出了得意的笑容。

刚开学时,同学们还依稀记得那一个一瘸一拐走进来的少年,总是毕恭毕敬地,沉默地坐在教室的最后一排。

还记得那次体育课跑50米。“预备跑”老师一声令下,同学们都飞快地向前冲去,只有他才摆着一种奇怪的姿势,一瘸一拐地向前走,后脚跟发出类似金属摩擦声。一位同学走过来说:“同学,你还是不要跑了,去旁边晒晒太阳吧!”同学们都大笑起来。他头上冒着汗珠,一步一步向终点迈进。“恭喜你,1分钟。”体育老师拍拍他的肩膀说。又一阵大笑……

放学铃声在校园中回荡,同学们三三两两地回家了。夕阳西下,落日的余辉映红了操场,他还在那儿坚毅地一圈圈跑着,空荡无人的操场响起了“吱吱”声。校长提着个公文包走过来说:“你这样太累了,快6点了,回家吧!”他说:“不,快运动会了,我一定要拿第一。”校长看了看他的腿,沉默了……

就这样,日复一日。

春天来了,春风吹得笋破土而出,吹得小草拔地而起,吹得杨柳吐出新絮,吹得春意缓缓来到。就在这个柳絮纷飞的季节里,运动会开始了。

决赛时,八位英姿飒爽的运动员在跑道上准备就位,“预备,跑!”裁判员一声令下,八支箭齐刷刷地飞了出去,“吱吱”声越来越响了,他咬紧了牙关,裤子刷刷地抽着。隐约地看见了一支金属骨架,啊,是假肢……

他叫王春风,是个残疾人,一年前的一场车祸夺去了他的双腿,但他不气,也不恼,最后靠他的努力,夺得了运动会的第一名。正如他的名字一样,答案永远在风在飘扬。

【详解】本题是一道半命题作文。相比较命题作文的过多限制和话题作文的过于自主化,半命题作文既适当体现了命题的思想,又给考生留下了较为广阔的写作空间,有利于考生在一定限制和要求下充分展示自己的写作才能。首先要审好题目,找好关键词,揣摩出题人的心思,再根据自己的经历拟出一个好的标题,题好一半文,正文要有真情实感。以“ 在风中飘扬”为题,可用“温暖”“快乐”“幸福”“歌声”“国旗”“母爱”“红领巾”等词语把题目补充完整。本题要通过写自己生活中的真实经历,传递积极向上的正能量。注意运用心理描写,增强文章的感染力,结尾可以议论抒情,升华一下文章的主题。

【点睛】半命题作文,学生首先要补题,能根据自己的实际情况来进行补题,使之成为命题作文,然后再按照考场作文的命题作文进行写作创新,力求做到:首先,立意要有突破,不写大众化观点和中心,能把握时代脉搏,选择别人很少涉及的中心主旨;其次,选材有所突破,选择具有时代气息,典型的熟悉的和真实的材料进行写作,能做到贴近生活;再次构思要新,无论从内在技法和外在包装能做到与众不同,独立出众;最后语言要新,善用修辞,能写富有哲理性的语句,能给人耳目一新的感觉。

答案第1页,共2页

答案第1页,共2页

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读