山东滕州西岗中学2023-2024学年统编版语文八年级上册第四单元测试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 山东滕州西岗中学2023-2024学年统编版语文八年级上册第四单元测试题(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 21.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2023-11-30 14:26:14 | ||

图片预览

文档简介

山东滕州西岗中学2023-2024学年第一学期单元测试题

八年级语文第四单元

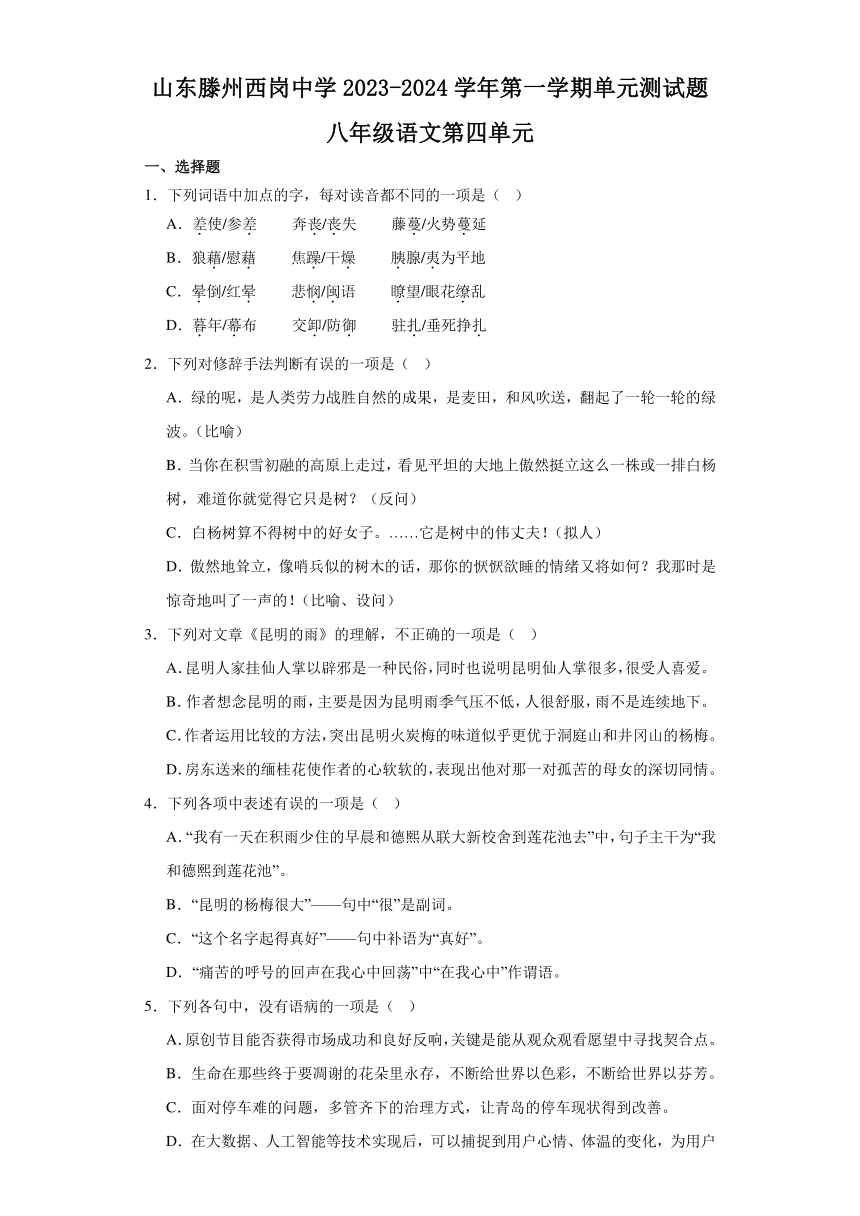

一、选择题

1.下列词语中加点的字,每对读音都不同的一项是( )

A.差使/参差 奔丧/丧失 藤蔓/火势蔓延

B.狼藉/慰藉 焦躁/干燥 胰腺/夷为平地

C.晕倒/红晕 悲悯/闽语 瞭望/眼花缭乱

D.暮年/幕布 交卸/防御 驻扎/垂死挣扎

2.下列对修辞手法判断有误的一项是( )

A.绿的呢,是人类劳力战胜自然的成果,是麦田,和风吹送,翻起了一轮一轮的绿波。(比喻)

B.当你在积雪初融的高原上走过,看见平坦的大地上傲然挺立这么一株或一排白杨树,难道你就觉得它只是树?(反问)

C.白杨树算不得树中的好女子。……它是树中的伟丈夫!(拟人)

D.傲然地耸立,像哨兵似的树木的话,那你的恹恹欲睡的情绪又将如何?我那时是惊奇地叫了一声的!(比喻、设问)

3.下列对文章《昆明的雨》的理解,不正确的一项是( )

A.昆明人家挂仙人掌以辟邪是一种民俗,同时也说明昆明仙人掌很多,很受人喜爱。

B.作者想念昆明的雨,主要是因为昆明雨季气压不低,人很舒服,雨不是连续地下。

C.作者运用比较的方法,突出昆明火炭梅的味道似乎更优于洞庭山和井冈山的杨梅。

D.房东送来的缅桂花使作者的心软软的,表现出他对那一对孤苦的母女的深切同情。

4.下列各项中表述有误的一项是( )

A.“我有一天在积雨少住的早晨和德熙从联大新校舍到莲花池去”中,句子主干为“我和德熙到莲花池”。

B.“昆明的杨梅很大”——句中“很”是副词。

C.“这个名字起得真好”——句中补语为“真好”。

D.“痛苦的呼号的回声在我心中回荡”中“在我心中”作谓语。

5.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.原创节目能否获得市场成功和良好反响,关键是能从观众观看愿望中寻找契合点。

B.生命在那些终于要凋谢的花朵里永存,不断给世界以色彩,不断给世界以芬芳。

C.面对停车难的问题,多管齐下的治理方式,让青岛的停车现状得到改善。

D.在大数据、人工智能等技术实现后,可以捕捉到用户心情、体温的变化,为用户提供更加个性化的服务。

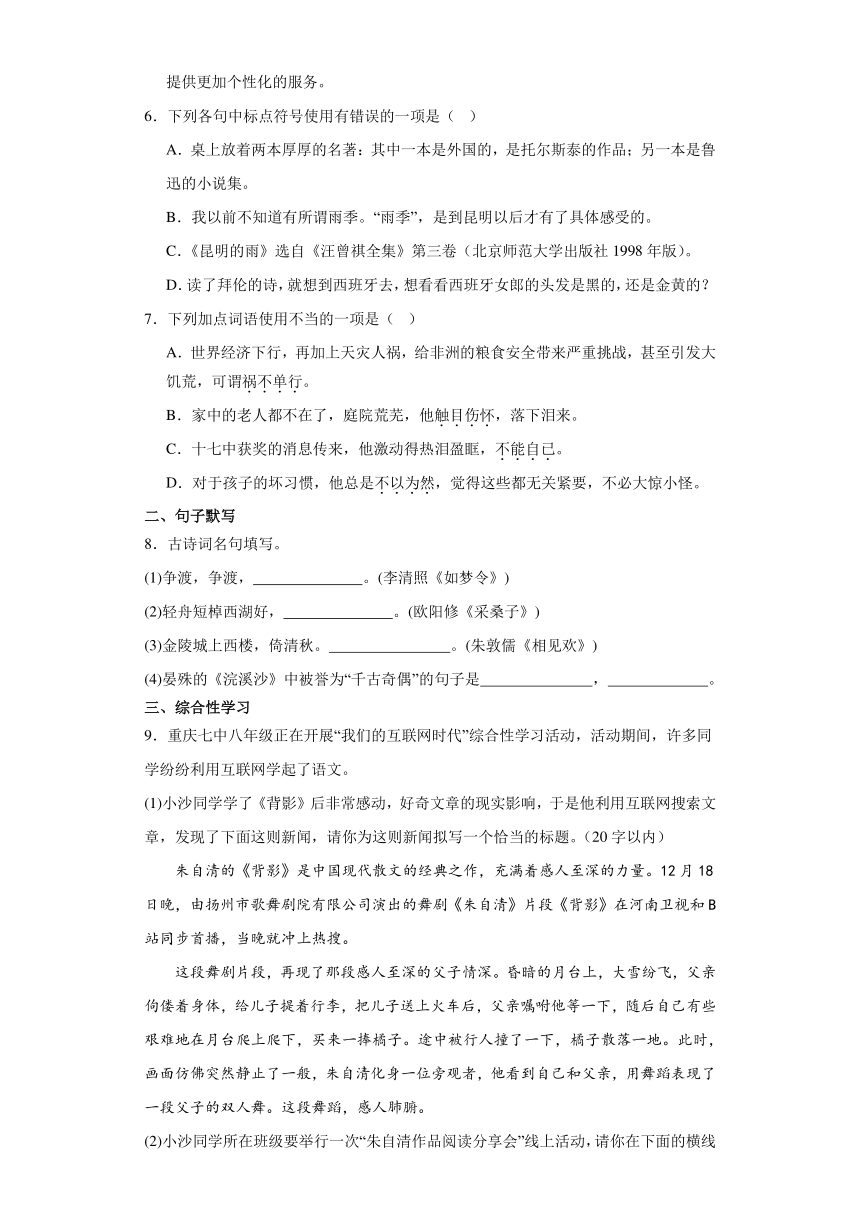

6.下列各句中标点符号使用有错误的一项是( )

A.桌上放着两本厚厚的名著:其中一本是外国的,是托尔斯泰的作品;另一本是鲁迅的小说集。

B.我以前不知道有所谓雨季。“雨季”,是到昆明以后才有了具体感受的。

C.《昆明的雨》选自《汪曾祺全集》第三卷(北京师范大学出版社1998年版)。

D.读了拜伦的诗,就想到西班牙去,想看看西班牙女郎的头发是黑的,还是金黄的?

7.下列加点词语使用不当的一项是( )

A.世界经济下行,再加上天灾人祸,给非洲的粮食安全带来严重挑战,甚至引发大饥荒,可谓祸不单行。

B.家中的老人都不在了,庭院荒芜,他触目伤怀,落下泪来。

C.十七中获奖的消息传来,他激动得热泪盈眶,不能自已。

D.对于孩子的坏习惯,他总是不以为然,觉得这些都无关紧要,不必大惊小怪。

二、句子默写

8.古诗词名句填写。

(1)争渡,争渡, 。(李清照《如梦令》)

(2)轻舟短棹西湖好, 。(欧阳修《采桑子》)

(3)金陵城上西楼,倚清秋。 。(朱敦儒《相见欢》)

(4)晏殊的《浣溪沙》中被誉为“千古奇偶”的句子是 , 。

三、综合性学习

9.重庆七中八年级正在开展“我们的互联网时代”综合性学习活动,活动期间,许多同学纷纷利用互联网学起了语文。

(1)小沙同学学了《背影》后非常感动,好奇文章的现实影响,于是他利用互联网搜索文章,发现了下面这则新闻,请你为这则新闻拟写一个恰当的标题。(20字以内)

朱自清的《背影》是中国现代散文的经典之作,充满着感人至深的力量。12月18日晚,由扬州市歌舞剧院有限公司演出的舞剧《朱自清》片段《背影》在河南卫视和B站同步首播,当晚就冲上热搜。

这段舞剧片段,再现了那段感人至深的父子情深。昏暗的月台上,大雪纷飞,父亲佝偻着身体,给儿子提着行李,把儿子送上火车后,父亲嘱咐他等一下,随后自己有些艰难地在月台爬上爬下,买来一捧橘子。途中被行人撞了一下,橘子散落一地。此时,画面仿佛突然静止了一般,朱自清化身一位旁观者,他看到自己和父亲,用舞蹈表现了一段父子的双人舞。这段舞蹈,感人肺腑。

(2)小沙同学所在班级要举行一次“朱自清作品阅读分享会”线上活动,请你在下面的横线上填上恰当的活动步骤。

①个人阅读朱自清相关作品,撰写读后感。

②

③各小组推选出来的参赛同学进行线上展示。

④同学们根据评选细则和参赛同学的表现,进行投票评选。

⑤

四、诗歌鉴赏

阅读下面这首词,完成题目。

虞美人 梳楼

[宋]蒋捷

丝丝杨柳丝丝雨。春在溟濛①处。楼儿忒②小不藏愁。几度和云飞去觅归舟。

天怜客子乡关远;借与花消遣。海棠红近绿栏杆。才卷朱帘却又晚风寒。

(选自《宋词鉴赏辞典》)

【注释】①溟濛(míng méng):形容烟雾弥漫,景色模糊。②忒(tuī):太。

10.这首词选取了绵绵的细雨、 和 等自然景物,描绘出江南春天的景致。

11.这首词抒发了作者思归念远之情,请选取你感受最深的一处进行分析。

五、现代文阅读

阅读文段, 完成下列各题,完成下面小题。

(1)那是力争上游的一种树,笔直的干,笔直的枝。它的干呢,通常是丈把高,象是加以人工似的,一丈以内,绝无旁枝;它所有的丫枝呢,一律向上,而且紧紧靠拢,也象是加以人工似的,成为一束,绝无横斜逸出;它的宽大的叶子也是片片向上,几乎没有斜生的,更不用说倒垂了;它的皮,光滑而有银色的晕圈,微微泛出淡青色。这是虽在北方的风雪的压迫下却保持着倔强挺立的一种树!哪怕只有碗来粗细罢,它却努力向上发展,高到丈许,二丈,参天耸立,不折不挠,对抗着西北风。

(2)这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而决不是平凡的树!

(3)它没有婆娑的姿态,没有屈曲盘旋的虬枝,也许你要说它不美丽,--如果美是专指“婆娑”或“横斜逸出”之类而言,那么白杨树算不得树中的好女子;但是它却是伟岸,正直,朴质,严肃,也不缺乏温和,更不用提它的坚强不屈与挺拔,它是树中的伟丈夫!当你在积雪初融的高原上走过,看见平坦的大地上傲然挺立这么一株或一排白杨树,难道你觉得树只是树?难道你就不想到它的朴质,严肃,坚强不屈,至少也象征了北方的农民?难道你竟一点也不联想到,在敌后的广大土地上,到处有坚强不屈,就象这白杨树一样傲然挺立的守卫他们家乡的哨兵?难道你又不更远一点想到这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,宛然象征了今天在华北平原纵横决荡用血写出新中国历史的那种精神和意志?

12.选文从哪几方面写白杨树的外形?

13.体会下面句中加点字的表达效果。

它的皮,光滑而有银色的晕圈,微微泛出淡青色。

14.选文第(3)段中的四个反问句顺序能否调换?为什么?

15.文中说白杨树“是西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树。”这是否矛盾?请简要分析。

阅读下面的文章,回答问题。

《背影》节选

朱自清

我说道:“爸爸,你走吧,”他往车外看了看,说:“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动,”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台,须穿过铁道,须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子,走过去自然要费事些。我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下米了。我赶紧拭干了泪。怕他看见,也怕别人看见。我再向外看时,他已抱了朱红的橘子往回走了,过铁道时,他先将橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑农上的泥土,心里很轻松似的。过一会儿说:“我走了,到那边来信!”我望着他走出去。他走了几步,回过头看见我,说:“进去吧,里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

16.请用简洁的语言概括选段的主要内容。

17.自选角度,赏析下列句子中加点的词语。

(1)他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出势力的样子。

(2)于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。

18.父亲话语质朴,简短而饱含深情。请结合上下文,说说下面的话语表达了父亲怎样的情感。

我走了,到那边来信!

19.选段写了“我”的两次流泪,请简要分析这两次流泪的不同。

阅读下面文段,完成下列小题。

①当你在积雪初融的高原上走过,看见平坦的大地上傲然挺立这么一株或一排白杨树,难道你觉得它只是树?难道你就不想到它的朴质,严肃,坚强不屈,至少也象征了北方的农民?难道你竟一点也不联想到,在敌后的广大土地上,到处有坚强不屈,就像这白杨树一样傲然挺立的守卫他们家乡的哨兵?难道你又不更远一点想到,这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,宛然象征了今天在华北平原纵横决荡,用血写出新中国历史的那种精神和意志?

②白杨不是平凡的树。它在西北极普遍,不被人重视,就跟北方的农民相似;它有极强的生命力,磨折不了,压迫不倒,也跟北方的农民相似。我赞美白杨树,就因为它不但象征了北方的农民,尤其象征了今天我们民族解放斗争中所不可缺的朴质、坚强、力求上进的精神。

③让那些看不起民众、贱视民众、顽固的倒退的人们去赞美那贵族化的楠木(那也是直挺秀颀的),去鄙视这极常见、极易生长的白杨树吧,我要高声赞美白杨树!

20.选文中作者“礼赞”白杨树的根本原因是什么?

21.第①段四个反问句的顺序能否调换?为什么?

22.第②段运用了什么表达方式?本段对揭示文章思想有什么作用?

23.第③段在全文中起了什么作用?

六、作文

24.请以《雨, 》为题,写一篇作文。

要求:将题目补充完整再作文,文体不限,不少于500字。

八年级语文第四单元

一、选择题

1.下列词语中加点的字,每对读音都不同的一项是( )

A.差使/参差 奔丧/丧失 藤蔓/火势蔓延

B.狼藉/慰藉 焦躁/干燥 胰腺/夷为平地

C.晕倒/红晕 悲悯/闽语 瞭望/眼花缭乱

D.暮年/幕布 交卸/防御 驻扎/垂死挣扎

2.下列对修辞手法判断有误的一项是( )

A.绿的呢,是人类劳力战胜自然的成果,是麦田,和风吹送,翻起了一轮一轮的绿波。(比喻)

B.当你在积雪初融的高原上走过,看见平坦的大地上傲然挺立这么一株或一排白杨树,难道你就觉得它只是树?(反问)

C.白杨树算不得树中的好女子。……它是树中的伟丈夫!(拟人)

D.傲然地耸立,像哨兵似的树木的话,那你的恹恹欲睡的情绪又将如何?我那时是惊奇地叫了一声的!(比喻、设问)

3.下列对文章《昆明的雨》的理解,不正确的一项是( )

A.昆明人家挂仙人掌以辟邪是一种民俗,同时也说明昆明仙人掌很多,很受人喜爱。

B.作者想念昆明的雨,主要是因为昆明雨季气压不低,人很舒服,雨不是连续地下。

C.作者运用比较的方法,突出昆明火炭梅的味道似乎更优于洞庭山和井冈山的杨梅。

D.房东送来的缅桂花使作者的心软软的,表现出他对那一对孤苦的母女的深切同情。

4.下列各项中表述有误的一项是( )

A.“我有一天在积雨少住的早晨和德熙从联大新校舍到莲花池去”中,句子主干为“我和德熙到莲花池”。

B.“昆明的杨梅很大”——句中“很”是副词。

C.“这个名字起得真好”——句中补语为“真好”。

D.“痛苦的呼号的回声在我心中回荡”中“在我心中”作谓语。

5.下列各句中,没有语病的一项是( )

A.原创节目能否获得市场成功和良好反响,关键是能从观众观看愿望中寻找契合点。

B.生命在那些终于要凋谢的花朵里永存,不断给世界以色彩,不断给世界以芬芳。

C.面对停车难的问题,多管齐下的治理方式,让青岛的停车现状得到改善。

D.在大数据、人工智能等技术实现后,可以捕捉到用户心情、体温的变化,为用户提供更加个性化的服务。

6.下列各句中标点符号使用有错误的一项是( )

A.桌上放着两本厚厚的名著:其中一本是外国的,是托尔斯泰的作品;另一本是鲁迅的小说集。

B.我以前不知道有所谓雨季。“雨季”,是到昆明以后才有了具体感受的。

C.《昆明的雨》选自《汪曾祺全集》第三卷(北京师范大学出版社1998年版)。

D.读了拜伦的诗,就想到西班牙去,想看看西班牙女郎的头发是黑的,还是金黄的?

7.下列加点词语使用不当的一项是( )

A.世界经济下行,再加上天灾人祸,给非洲的粮食安全带来严重挑战,甚至引发大饥荒,可谓祸不单行。

B.家中的老人都不在了,庭院荒芜,他触目伤怀,落下泪来。

C.十七中获奖的消息传来,他激动得热泪盈眶,不能自已。

D.对于孩子的坏习惯,他总是不以为然,觉得这些都无关紧要,不必大惊小怪。

二、句子默写

8.古诗词名句填写。

(1)争渡,争渡, 。(李清照《如梦令》)

(2)轻舟短棹西湖好, 。(欧阳修《采桑子》)

(3)金陵城上西楼,倚清秋。 。(朱敦儒《相见欢》)

(4)晏殊的《浣溪沙》中被誉为“千古奇偶”的句子是 , 。

三、综合性学习

9.重庆七中八年级正在开展“我们的互联网时代”综合性学习活动,活动期间,许多同学纷纷利用互联网学起了语文。

(1)小沙同学学了《背影》后非常感动,好奇文章的现实影响,于是他利用互联网搜索文章,发现了下面这则新闻,请你为这则新闻拟写一个恰当的标题。(20字以内)

朱自清的《背影》是中国现代散文的经典之作,充满着感人至深的力量。12月18日晚,由扬州市歌舞剧院有限公司演出的舞剧《朱自清》片段《背影》在河南卫视和B站同步首播,当晚就冲上热搜。

这段舞剧片段,再现了那段感人至深的父子情深。昏暗的月台上,大雪纷飞,父亲佝偻着身体,给儿子提着行李,把儿子送上火车后,父亲嘱咐他等一下,随后自己有些艰难地在月台爬上爬下,买来一捧橘子。途中被行人撞了一下,橘子散落一地。此时,画面仿佛突然静止了一般,朱自清化身一位旁观者,他看到自己和父亲,用舞蹈表现了一段父子的双人舞。这段舞蹈,感人肺腑。

(2)小沙同学所在班级要举行一次“朱自清作品阅读分享会”线上活动,请你在下面的横线上填上恰当的活动步骤。

①个人阅读朱自清相关作品,撰写读后感。

②

③各小组推选出来的参赛同学进行线上展示。

④同学们根据评选细则和参赛同学的表现,进行投票评选。

⑤

四、诗歌鉴赏

阅读下面这首词,完成题目。

虞美人 梳楼

[宋]蒋捷

丝丝杨柳丝丝雨。春在溟濛①处。楼儿忒②小不藏愁。几度和云飞去觅归舟。

天怜客子乡关远;借与花消遣。海棠红近绿栏杆。才卷朱帘却又晚风寒。

(选自《宋词鉴赏辞典》)

【注释】①溟濛(míng méng):形容烟雾弥漫,景色模糊。②忒(tuī):太。

10.这首词选取了绵绵的细雨、 和 等自然景物,描绘出江南春天的景致。

11.这首词抒发了作者思归念远之情,请选取你感受最深的一处进行分析。

五、现代文阅读

阅读文段, 完成下列各题,完成下面小题。

(1)那是力争上游的一种树,笔直的干,笔直的枝。它的干呢,通常是丈把高,象是加以人工似的,一丈以内,绝无旁枝;它所有的丫枝呢,一律向上,而且紧紧靠拢,也象是加以人工似的,成为一束,绝无横斜逸出;它的宽大的叶子也是片片向上,几乎没有斜生的,更不用说倒垂了;它的皮,光滑而有银色的晕圈,微微泛出淡青色。这是虽在北方的风雪的压迫下却保持着倔强挺立的一种树!哪怕只有碗来粗细罢,它却努力向上发展,高到丈许,二丈,参天耸立,不折不挠,对抗着西北风。

(2)这就是白杨树,西北极普通的一种树,然而决不是平凡的树!

(3)它没有婆娑的姿态,没有屈曲盘旋的虬枝,也许你要说它不美丽,--如果美是专指“婆娑”或“横斜逸出”之类而言,那么白杨树算不得树中的好女子;但是它却是伟岸,正直,朴质,严肃,也不缺乏温和,更不用提它的坚强不屈与挺拔,它是树中的伟丈夫!当你在积雪初融的高原上走过,看见平坦的大地上傲然挺立这么一株或一排白杨树,难道你觉得树只是树?难道你就不想到它的朴质,严肃,坚强不屈,至少也象征了北方的农民?难道你竟一点也不联想到,在敌后的广大土地上,到处有坚强不屈,就象这白杨树一样傲然挺立的守卫他们家乡的哨兵?难道你又不更远一点想到这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,宛然象征了今天在华北平原纵横决荡用血写出新中国历史的那种精神和意志?

12.选文从哪几方面写白杨树的外形?

13.体会下面句中加点字的表达效果。

它的皮,光滑而有银色的晕圈,微微泛出淡青色。

14.选文第(3)段中的四个反问句顺序能否调换?为什么?

15.文中说白杨树“是西北极普通的一种树,然而实在是不平凡的一种树。”这是否矛盾?请简要分析。

阅读下面的文章,回答问题。

《背影》节选

朱自清

我说道:“爸爸,你走吧,”他往车外看了看,说:“我买几个橘子去。你就在此地,不要走动,”我看那边月台的栅栏外有几个卖东西的等着顾客。走到那边月台,须穿过铁道,须跳下去又爬上去。父亲是一个胖子,走过去自然要费事些。我本来要去的,他不肯,只好让他去。我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下米了。我赶紧拭干了泪。怕他看见,也怕别人看见。我再向外看时,他已抱了朱红的橘子往回走了,过铁道时,他先将橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。到这边时,我赶紧去搀他。他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。于是扑扑农上的泥土,心里很轻松似的。过一会儿说:“我走了,到那边来信!”我望着他走出去。他走了几步,回过头看见我,说:“进去吧,里边没人。”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

16.请用简洁的语言概括选段的主要内容。

17.自选角度,赏析下列句子中加点的词语。

(1)他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出势力的样子。

(2)于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。

18.父亲话语质朴,简短而饱含深情。请结合上下文,说说下面的话语表达了父亲怎样的情感。

我走了,到那边来信!

19.选段写了“我”的两次流泪,请简要分析这两次流泪的不同。

阅读下面文段,完成下列小题。

①当你在积雪初融的高原上走过,看见平坦的大地上傲然挺立这么一株或一排白杨树,难道你觉得它只是树?难道你就不想到它的朴质,严肃,坚强不屈,至少也象征了北方的农民?难道你竟一点也不联想到,在敌后的广大土地上,到处有坚强不屈,就像这白杨树一样傲然挺立的守卫他们家乡的哨兵?难道你又不更远一点想到,这样枝枝叶叶靠紧团结,力求上进的白杨树,宛然象征了今天在华北平原纵横决荡,用血写出新中国历史的那种精神和意志?

②白杨不是平凡的树。它在西北极普遍,不被人重视,就跟北方的农民相似;它有极强的生命力,磨折不了,压迫不倒,也跟北方的农民相似。我赞美白杨树,就因为它不但象征了北方的农民,尤其象征了今天我们民族解放斗争中所不可缺的朴质、坚强、力求上进的精神。

③让那些看不起民众、贱视民众、顽固的倒退的人们去赞美那贵族化的楠木(那也是直挺秀颀的),去鄙视这极常见、极易生长的白杨树吧,我要高声赞美白杨树!

20.选文中作者“礼赞”白杨树的根本原因是什么?

21.第①段四个反问句的顺序能否调换?为什么?

22.第②段运用了什么表达方式?本段对揭示文章思想有什么作用?

23.第③段在全文中起了什么作用?

六、作文

24.请以《雨, 》为题,写一篇作文。

要求:将题目补充完整再作文,文体不限,不少于500字。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读