高中地理湘教版(2019)选择性必修2 1.2区域发展差异与因地制宜课件(共61张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理湘教版(2019)选择性必修2 1.2区域发展差异与因地制宜课件(共61张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 138.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2023-12-23 10:42:24 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

第二节 区域发展差异与因地制宜

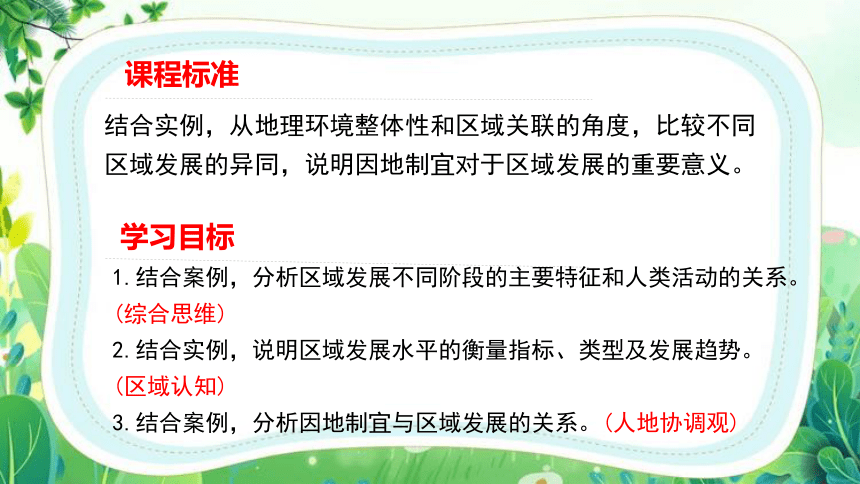

学习目标

1.结合案例,分析区域发展不同阶段的主要特征和人类活动的关系。

(综合思维)

2.结合实例,说明区域发展水平的衡量指标、类型及发展趋势。

(区域认知)

3.结合案例,分析因地制宜与区域发展的关系。(人地协调观)

课程标准

结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

区 域 发 展

区域发展是指在一定的时空范围内,以资源开发、产业组织、结构优化为核心的一系列经济社会活动。

以传统农业为主的

初级阶段

以工业化为主体的

成长阶段

以结构优化和整体

提升为主体的

转型阶段

以创新驱动为主的

高效益

综合发展阶段

一、区域的发展阶段

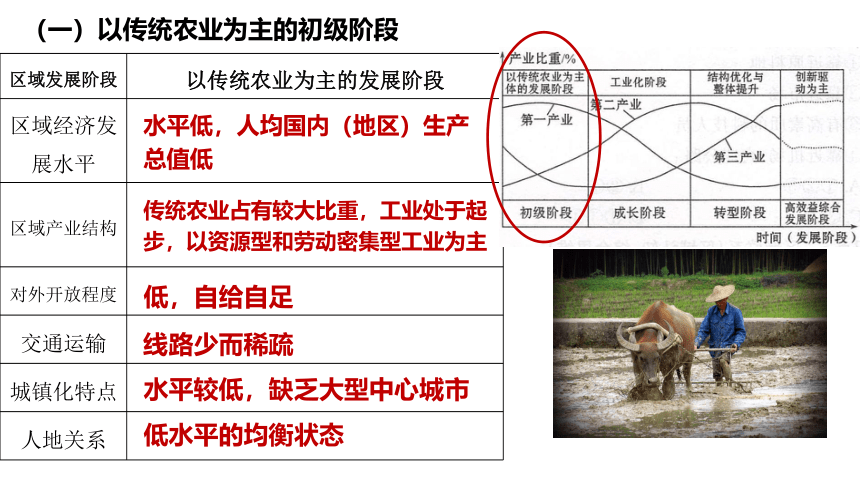

区域发展阶段 以传统农业为主的发展阶段

区域经济发展水平

区域产业结构

对外开放程度

交通运输

城镇化特点

人地关系

水平低,人均国内(地区)生产总值低

(一)以传统农业为主的初级阶段

传统农业占有较大比重,工业处于起步,以资源型和劳动密集型工业为主

低,自给自足

线路少而稀疏

水平较低,缺乏大型中心城市

低水平的均衡状态

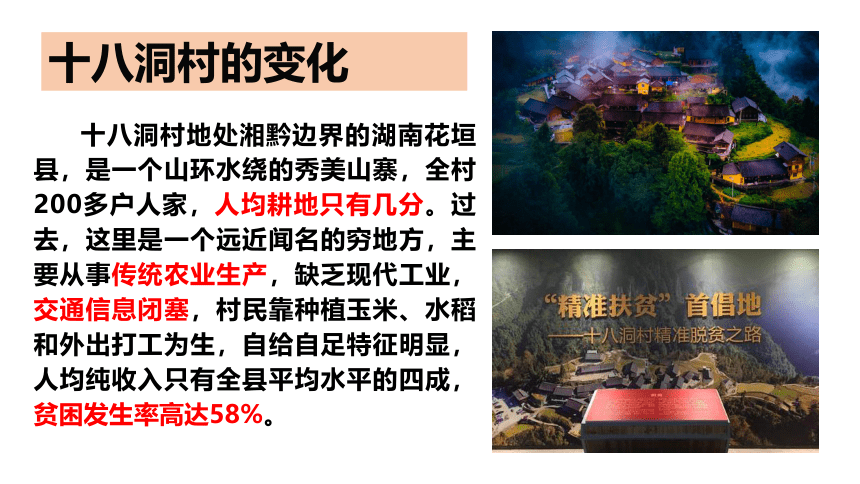

十八洞村地处湘黔边界的湖南花垣县,是一个山环水绕的秀美山寨,全村200多户人家,人均耕地只有几分。过去,这里是一个远近闻名的穷地方,主要从事传统农业生产,缺乏现代工业,交通信息闭塞,村民靠种植玉米、水稻和外出打工为生,自给自足特征明显,人均纯收入只有全县平均水平的四成,贫困发生率高达58%。

十八洞村的变化

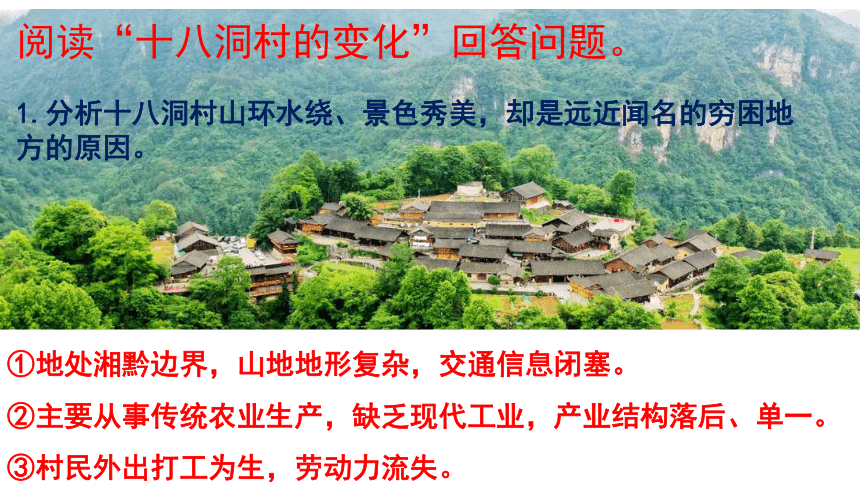

阅读“十八洞村的变化”回答问题。

1.分析十八洞村山环水绕、景色秀美,却是远近闻名的穷困地方的原因。

地处湘黔边界,山地地形复杂,交通信息闭塞。

主要从事传统农业生产,缺乏现代工业,产业结构落后、单一。

村民外出打工为生,劳动力流失。

2.分析十八洞村的脱贫致富路。

理清发展思路,多方探索,发展市场经济。

因地制宜,改善对外交通,发展特色产业。

调整产业结构,发展多种经营。

改善生活环境,发展特色旅游业。

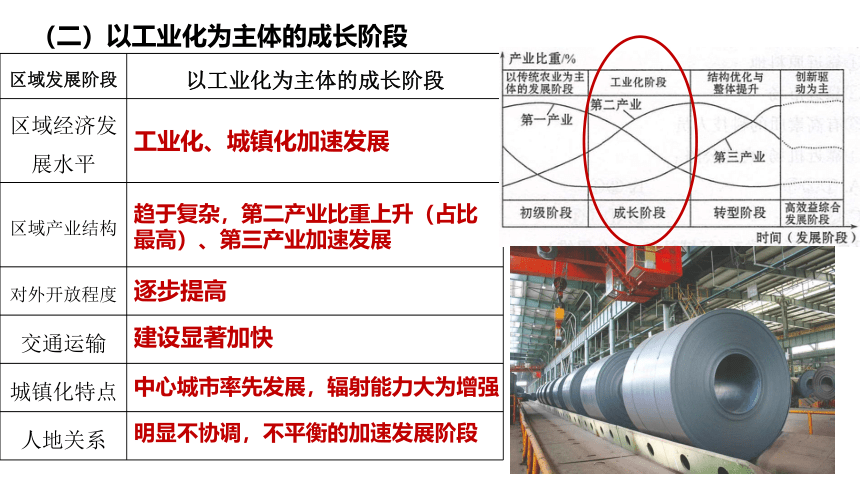

区域发展阶段 以工业化为主体的成长阶段

区域经济发展水平

区域产业结构

对外开放程度

交通运输

城镇化特点

人地关系

(二)以工业化为主体的成长阶段

工业化、城镇化加速发展

趋于复杂,第二产业比重上升(占比最高)、第三产业加速发展

逐步提高

建设显著加快

中心城市率先发展,辐射能力大为增强

明显不协调,不平衡的加速发展阶段

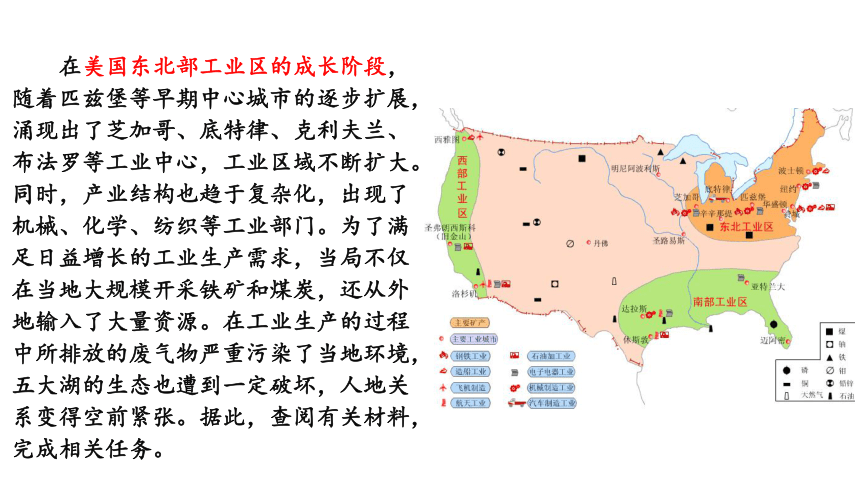

在美国东北部工业区的成长阶段,随着匹兹堡等早期中心城市的逐步扩展,涌现出了芝加哥、底特律、克利夫兰、布法罗等工业中心,工业区域不断扩大。同时,产业结构也趋于复杂化,出现了机械、化学、纺织等工业部门。为了满足日益增长的工业生产需求,当局不仅在当地大规模开采铁矿和煤炭,还从外地输入了大量资源。在工业生产的过程中所排放的废气物严重污染了当地环境,五大湖的生态也遭到一定破坏,人地关系变得空前紧张。据此,查阅有关材料,完成相关任务。

1.找出芝加哥、底特律、克利夫兰和布法罗,分析它们的地理区位特点。

1.位于五大湖工业区,水陆交通便利;

2.煤铁资源丰富;

3.水源充足;

4.地形广阔平坦,农业发达;

5.人口密集,劳动力充足;

6.市场广大。

2.美国东北部工业区的成长阶段与初期阶段相比,在产业结构和空间结构上发生了怎样的变化?导致这些变化的原因是什么?

产业结构的变化:

趋于复杂化,出现机械、化学、纺织等工业部门;

空间结构的变化:

工业区域不断扩大,涌现新工业中心和工业基地,形成由点到面的发展局面;交通建设加快,对外联系加强。

原因:区域经济的发展,尤其是工业化和城市化的发展和推进。

3.美国东北部工业区在成长阶段出现了哪些问题?这些问题对人们的生产和生活方式会产生怎样的影响?

问题:

工业生产的过程中所排放的废弃物严重污染了当地环境,五大湖区的生态也遭到一定破坏,人地关系变得空前紧张。

影响:

生态环境恶化→影响人们生活质量,甚至导致人口外迁;

资源的大量消耗→ 资源短缺,工业生产速度下降,效益降低

区域发展阶段 以结构优化和调整化为主体的转型阶段

区域经济发展水平

区域产业结构

对外开放程度

交通运输

城镇化特点

人地关系

(三)以结构优化和整体提升为主体的转型阶段

经济增长缓慢甚至停滞

工业高速发展到后期,第二产业占比较高

较高

交通便利

城镇化带来了环境问题严重

区域经济呈现萎缩、衰败状态

仍属于工业化阶段

我国近年来提出的新型工业化,与传统工业化相比,其特征是以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走科技含量高、经济效益好、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的工业化道路。

振兴东北老工业基地

有利条件

煤、铁、石油、森林等自然资源丰富

海陆交通便利

工业基础雄厚

农业发展潜力大。

阅读P17 东北老工业基地

1.东北老工业基地衰弱的原因有哪些?

2.东北老工业基地的振兴措施有哪些?

推动国企改革,加快转型升级;

政府体制改革;

加强自然生态的保护;

加强国际交流。

老工业产业结构单一,改革未能到位;

新产业发展动力不足;人才流失;

污染严重、资源枯竭、用地紧张等。

深圳通过多次转型,从工业制造产业链的低端,走向数字革命时代的前沿。信息技术和数字革命成为深圳产业升级的主要动力。如今,深圳实现了从“深圳制造”到“深圳创造”的华丽转身。深圳是我国改革开放的试验场,也是我国辉煌成就的精彩缩影。

深圳的转型提升

深圳的转型提升

“三来一补”

劳动密集型产业

生物工程、互联网、新能源、新材料、文化创意、信息技术、节能环保

信息化、生态化、智能化、循环化

区域发展阶段 以创新驱动为主的高效益综合发展阶段

区域经济发展水平

区域产业结构

对外开放程度

交通运输

城镇化特点

人地关系

水平高,人均国内(地区)生产总值高

第三产业比重超过第二产业,以资金密集型和技术密集型工业为主

大幅度增强

现代化交通运输,信息商务网络逐步形成

水平高,区域内部差异小

高水平的均衡状态

(四)以创新驱动为主的高效益综合发展阶段

视频 | 《中国制造2025》正式对外发布

《中国制造2025》正式对外发布

视频赏析

Video appreciation

阅读P19 中国制造2025

改变以往拼资源、拼环境的粗放型发展方式,降低资源、能源的消耗、减少污染物的排放,借此改善生态环境;

以创新驱动发展,多发展一些科技含量高、附加价值高的部门,增强我国企业和产品的市场竞争力,借此提升整体发展素质;

倡导绿色制造、循环经济和低碳经济,促进区域经济社会的可持续发展,借此提升我国对全球可持续发展的贡献率。

通过“互联网+”实现信息化和自动化,加快智能制造的发展

区域发展阶段 以传统农业为主的发展阶段 以工业化为主体的成长阶段 以结构优化和整体提升为主体的转型阶段 以创新驱动为主的高效益综合发展阶段

区域经济发展水平

区域产业结构

对外开放程度

交通运输

城镇化特点

人地关系

区域发展的不同阶段的特点

区域发展不同阶段的特点

较低

快速提高

滞缓

再次提高

第一产业为主

第二、第三产业快速发展

工业受挫,产业转型

第三产业主导,创新引领

低

提高

较高

较高

线路稀疏

建设加快

较完善

较完善

水平低

建设加快

后期城市病加剧

水平较高,城市病一定程度得到治理

水平高,较协调

协调

失调

调整

协调

平衡

不平衡

平衡

区域的总体发展趋势

综合分析区域发展的方法

读教材P20表格,判断A、B、C、D四个地区分别处于哪个发展阶段?说明理由。

A地区以创新驱动为主的高效益综合发展阶段;

B、C、D三个地区均处于以结构优化和整体提升为主体的转型阶段。

地区 地区生产 总值/亿元 三次产业产值比重/% 人均地区

生产总值/元

第一产业 第二产业 第三产业 A 30633 0.4 30.5 69.1 126634

B 13541 15.0 40.1 44.9 37956

C 89705 4.0 42.4 53.6 80932

D 3444 7.3 45.9 46.8 50765

判断理由:三次产业产值比重变化与人均地区生产总值的变化

第一产业比重越低,第三产业比重越高,人均地区生产总值越高,则发展阶段越高级。

区域发展的差异性与因地制宜

根据这些指标,可将区域划分为发达地区与发展中地区,

或高收入地区、中等收入地区和低收入地区。

1.区域发展水平

衡量区域发展水平常用的指标

地区生产总值

三次产业构成

人均国民收入

世界银行眼里的世界各国人均收入分布图

蓝、绿、紫、红分别代表高、中高、中低和低收入国家

联合国评出的世界发达/发展中国家的分布地图

区域发展的差异性与因地制宜

人文发展指数(HDI)

预期寿命

地区生产总值

教育程度

以人文发展指数(HDI),即以预期寿命、教育程度和地区生产总值三项指标来反映一个区域的总体发展水平。

2.区域总体发展水平

3. 区域开发方式

粗放式

精细型

(1)开发方式

区域发展的差异性与因地制宜

以自然资源的大规模开发和生态环境的大范围破坏为代价,谋求地方经济在短时期内的高速增长

注重自然资源的合理开发和深度利用,强调以较少的资源和环境代价换取区域社会经济的持续发展

朝鲜

日本

(2)开放程度

3. 区域开发方式

区域发展的差异性与因地制宜

发展水平较低的区域:

内部联系和对外交流强度不大,

社会经济相对封闭。

发展水平比较高的区域:关注国内外市场的变化和科学技术的进展;区域是相对开放的,与外界保持着密切的社会、经济和技术联系。

纬度位置

人文环境差异性

自然环境差异性

海陆位置

土壤

植被

水文

地形、地貌

气候

文化

经济

社会

成因

纬度位置

影响

影响

反作用

区域差异的成因

试一试:请指出南方和北方的地理界线

秦岭

淮河

33°N

看图,说出南方和北方地形的差异及主要地形区。

北方以高原、平原为主。

东北

平原

华北

平原

黄土

高原

南方山地、丘陵、平原、盆地、高原均有分布。

四川

盆地

云贵

高原

长江中下游平原

东南丘陵

1、地形差异

2、气候差异

北方 南方

气候类型 温带季风气候 亚热带、热带季风气候

植被 温带落叶阔叶林 常绿阔叶林及热带季雨林

土壤 棕壤、钙质土、黑土 红壤、砖红壤

项目 北方地区 南方地区

自然条件差异 地形 以平原和高原为主 山地、丘陵、平原、盆地、高原均有分布

气候 温带季风气候

植被 常绿阔叶林及热带雨林

土壤 红壤、砖红壤

社会经济条件差异 农业生产 以旱作为主,小麦、玉米生产占据突出地位

工业生产

交通运输

产业结构

对外联系

亚热带季风气候及热带季风气候

温带落叶阔叶林

黑土、棕壤、褐土

以水田为主,水稻种植面积广

以重工业为主

以轻工业和综合型工业基地为主

铁路、公路交通发达

铁路、公路、水运交通发达

产业结构合理

对外开放程度较低

积极对外开放,外向型经济发展快

产业结构不合理,重工业比重大

城市化过程明显,人口结构变化明显:乡村人口比重明显下降,城市人口比重增加。

(1)分析湖南省城乡人口结构、产业结构以及城市空间分布变化的原因。

城市级别明显提升,城市空间分布由东部聚拢,形成城市群。

产业结构由第一、二产业为主,逐渐转变为第二、三产业为主,占比最大的由第一产业逐渐转变为第三产业。

(2)议一议,导致上述变化的主要动力有哪些

城市化、工业化、科技创新等。

活动P20

湖南省内部发展差异

三、坚持因地制宜,促进区域发展

区域自然地理环境 (必修1、选择性必修1):地理位置、气候、河流、地形、土壤、生物等。

区域人文地理环境 (必修2):人口、乡村和城镇、农业、工业、服务业、交通。

特定的 地理环境条件

区域发展

因地制宜,扬长补短,推行适宜的发展战略与对策措施。

我国四类主体功能区规划图

我国四类主体功能区

根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力,以及统筹未来人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局

我国将国土空间划分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类主体功能区

进一步确定每个主体功能区的定位,明确开发方向,控制开发强度,完善开发政策,规范开发秩序,逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格局。

我国四类主体功能区

优化开发区域——我国三大经济圈示意

功能定位

全国性经济发展龙头和参与经济全球化的主体区域。

发展重点

资源环境承载力接近饱和,开发密度已经较高,需要优化产业结构、促进城市群的协调发展。

(一)优化开发区域

我国四类主体功能区

我国“两横三纵”为主体城市化战略格局示意图

(二)重点开发区

功能定位

支撑全国经济发展和人口集聚的重要地区。

发展重点

资源环境承载力较强,有一定的经济基础,人口较为密集,城镇体系初步形成,虽然目前开发基础较弱,但未来的开发潜力大,是支撑全国经济增长的重要增长极。

我国四类主体功能区

(三)限制开发区域:一类是农产品主产区,一类是重点生态功能区。限制开发区域限制的是大规模的工业化、城镇化开发,而不是所有开发活动。

国家重点生态功能区示意图

农产品主产区耕地较多,农业发展条件较好,尽管也适宜开发,但从国家战略的角度出发,该区域的首要任务是保障我国的农产品供给。

重点生态功能区的生态环境脆弱,该区域必须将保护和修复环境放在首位。

我国四类主体功能区

国家禁止开发区域示意图

功能定位

全国主要的生态功能区

发展重点

应立足于强制性保护,控制人为因素对自然生态的干扰,严禁不符合主体功能定位的开发活动。

(四)禁止开发区域

瑞士因地制宜发展特色产业

瑞士国土面积狭小,高山雪峰林立,冬季寒冷漫长,矿产资源匮乏。但这样一个号称“欧洲屋脊”、自然条件并不优越的国家,无论总体发展水平,还是人均国民收入,都位居世界前列。究其原因,在于瑞士依托自身的区位条件、历史文化和秀美景观,大力发展金融、钟表制造、旅游、会展等产业,构建了高品质的产业体系。

思考:瑞士如何因地制宜,促进区域的发展,最终构建了高品质的产业体系。

发挥历史文化、钟表制造的优势,发展钟表文化产业;

发挥湖光山色、旅游景观多样优势,发展特色旅游业;

发挥中立国优势,发展国际会展、国际组织总部产业;

发挥农产品生产技术优势,发展奶酪、巧克力、速溶咖啡产业。

探究:美国农业生产地区专门化

在农业生产方面,美国根据不同地区的自然和社会经济条件的特点,以及农业生产的客观要求,对种植业和畜牧业进行合理布局,因地制宜,实行农业生产地区专门化,取得最大的经济效益,根据课本材料,完成下列任务。

美国农业高度发达,机械化程度高,农业从业人口仅约占2%,用2%的农业人口养活了全美3亿多美国人,而且还是全球最大的农业出口国。美国现有农场220多万个,美国粮食产量约占世界总产量的16.5%,2011年财年农产品出口总额为1374亿美元,2011年农业产值约占国内生产总值的1.2%。与之形成鲜明对比的是我国,人口近14亿,农业从业人口有3亿多人,每年要进口大量粮食。这是为什么呢?

美国农业生产地区专门化

美国乳畜带主要分布在美国东北部和沿五大湖各州。乳畜带纬度位置偏北,气候湿冷,无霜期短,土地较贫瘠,不适宜种植谷物,但有利于多汁牧草的生长。这里接近美国东北部工业区,拥有巨大的牛奶和乳制品消费市场。

美国小麦带位于美国中部和北部地区。这里地势低平,土壤肥沃,属温带大陆性气候。因降水量较少,比较适宜种植小麦。北部由于冬季较长,以种植春小麦为主;中部以种植冬小麦为主。小麦带生产的小麦,质量优良,大部分用作出口。

美国玉米带位于乳畜带以南的地区。玉米是喜温、喜光、喜湿的作物。由于植株高大,叶的表面积也大,蒸腾量高,因此生长期需水量很大。这些地区地势平坦,土质肥沃,无霜期为160~200天,年降水量为500~600毫米,自然条件十分利于玉米的生长。

(1)读图指出美国的乳畜带、小麦带、玉米带和棉花带分布的大体范围。

乳畜带分布于美国东北部,五大湖沿岸地区;

小麦带分布于中部平原(冬小麦)和北部平原(春小麦);

玉米带分布于中部平原,乳畜带以南;

棉花带分布于美国东南部。

(2)读图1—23,分析美国的自然条件(光照、温度、降水、土壤等)对美国农业生产地区专门化形成与分布的影响。

美国东北部气候湿冷,无霜期短,土地较贫瘠,适宜多汁牧草生长,形成乳畜带;

美国中部和北部平原地势低平,土壤肥沃,降水较少,适宜种植小麦,形成小麦区,北部由于冬季较长,以种植春小麦为主,中部以种植冬小麦为主。

乳畜带以南地区地势平坦,土质肥沃,无霜期为160-200天,年降水量为500-600毫米,自然条件十分利于玉米的生长,形成玉米带;

西部高原山区,海拔高,降水少,面积辽阔,多天然牧场适宜发展畜牧业。

议一议,美国农业生产地区专门化的形成,对美国社会经济发展起到哪些积极的作用?

美国农业生产地区专门化,便于把一定的农业部门和农作物集中在条件适宜的地区,充分而有效地利用资源和发挥地区优势,挖掘增产潜力;

便于扩大农产品的商品生产,保证国家对某些农产品日益增长的需要。

便于集中使用农业机械和技术装备,加速实现农业机械化,提高土地生产率、农业劳动生产率和农产品商品率,取得更大的经济效益;

(1)说出海南岛地形气候特征。

(2)为什么海南岛能成为我国主要的热带作物生产基地。

(3)归纳海南岛建设国际旅游岛的优势条件。

海南岛

(1)归纳海南岛的地形条件和气候条件。

地形特征:以山地丘陵为主,四周分布面积狭小的沿海平原,地势中间高四周低,山地、丘陵、平原构成环形层状地貌。

气候特征:热带季风气候,全年高温,降水充沛,分明显的旱季和雨季。

(2)为什么海南岛能成为我国主要的热带作物生产基地。

我国热带地区范围较小,海南岛纬度较低,全部位于热带,水热充足,适宜发展热带作物。

(3)归纳海南岛建设国际旅游岛的优势条件。

地理位置优越;交通便利;丰富热带海岛旅游资源;国家政策支持。

(3)归纳海南岛建设国家旅游岛的优势条件。

拥有优质、丰富的热带海岛旅游资源;

独特的少数民族文化;

地理位置优越,交通便利;

基础设施完备,接待能力强;

国家政策支持。

课堂小结

第二节 区域发展差异与因地制宜

学习目标

1.结合案例,分析区域发展不同阶段的主要特征和人类活动的关系。

(综合思维)

2.结合实例,说明区域发展水平的衡量指标、类型及发展趋势。

(区域认知)

3.结合案例,分析因地制宜与区域发展的关系。(人地协调观)

课程标准

结合实例,从地理环境整体性和区域关联的角度,比较不同区域发展的异同,说明因地制宜对于区域发展的重要意义。

区 域 发 展

区域发展是指在一定的时空范围内,以资源开发、产业组织、结构优化为核心的一系列经济社会活动。

以传统农业为主的

初级阶段

以工业化为主体的

成长阶段

以结构优化和整体

提升为主体的

转型阶段

以创新驱动为主的

高效益

综合发展阶段

一、区域的发展阶段

区域发展阶段 以传统农业为主的发展阶段

区域经济发展水平

区域产业结构

对外开放程度

交通运输

城镇化特点

人地关系

水平低,人均国内(地区)生产总值低

(一)以传统农业为主的初级阶段

传统农业占有较大比重,工业处于起步,以资源型和劳动密集型工业为主

低,自给自足

线路少而稀疏

水平较低,缺乏大型中心城市

低水平的均衡状态

十八洞村地处湘黔边界的湖南花垣县,是一个山环水绕的秀美山寨,全村200多户人家,人均耕地只有几分。过去,这里是一个远近闻名的穷地方,主要从事传统农业生产,缺乏现代工业,交通信息闭塞,村民靠种植玉米、水稻和外出打工为生,自给自足特征明显,人均纯收入只有全县平均水平的四成,贫困发生率高达58%。

十八洞村的变化

阅读“十八洞村的变化”回答问题。

1.分析十八洞村山环水绕、景色秀美,却是远近闻名的穷困地方的原因。

地处湘黔边界,山地地形复杂,交通信息闭塞。

主要从事传统农业生产,缺乏现代工业,产业结构落后、单一。

村民外出打工为生,劳动力流失。

2.分析十八洞村的脱贫致富路。

理清发展思路,多方探索,发展市场经济。

因地制宜,改善对外交通,发展特色产业。

调整产业结构,发展多种经营。

改善生活环境,发展特色旅游业。

区域发展阶段 以工业化为主体的成长阶段

区域经济发展水平

区域产业结构

对外开放程度

交通运输

城镇化特点

人地关系

(二)以工业化为主体的成长阶段

工业化、城镇化加速发展

趋于复杂,第二产业比重上升(占比最高)、第三产业加速发展

逐步提高

建设显著加快

中心城市率先发展,辐射能力大为增强

明显不协调,不平衡的加速发展阶段

在美国东北部工业区的成长阶段,随着匹兹堡等早期中心城市的逐步扩展,涌现出了芝加哥、底特律、克利夫兰、布法罗等工业中心,工业区域不断扩大。同时,产业结构也趋于复杂化,出现了机械、化学、纺织等工业部门。为了满足日益增长的工业生产需求,当局不仅在当地大规模开采铁矿和煤炭,还从外地输入了大量资源。在工业生产的过程中所排放的废气物严重污染了当地环境,五大湖的生态也遭到一定破坏,人地关系变得空前紧张。据此,查阅有关材料,完成相关任务。

1.找出芝加哥、底特律、克利夫兰和布法罗,分析它们的地理区位特点。

1.位于五大湖工业区,水陆交通便利;

2.煤铁资源丰富;

3.水源充足;

4.地形广阔平坦,农业发达;

5.人口密集,劳动力充足;

6.市场广大。

2.美国东北部工业区的成长阶段与初期阶段相比,在产业结构和空间结构上发生了怎样的变化?导致这些变化的原因是什么?

产业结构的变化:

趋于复杂化,出现机械、化学、纺织等工业部门;

空间结构的变化:

工业区域不断扩大,涌现新工业中心和工业基地,形成由点到面的发展局面;交通建设加快,对外联系加强。

原因:区域经济的发展,尤其是工业化和城市化的发展和推进。

3.美国东北部工业区在成长阶段出现了哪些问题?这些问题对人们的生产和生活方式会产生怎样的影响?

问题:

工业生产的过程中所排放的废弃物严重污染了当地环境,五大湖区的生态也遭到一定破坏,人地关系变得空前紧张。

影响:

生态环境恶化→影响人们生活质量,甚至导致人口外迁;

资源的大量消耗→ 资源短缺,工业生产速度下降,效益降低

区域发展阶段 以结构优化和调整化为主体的转型阶段

区域经济发展水平

区域产业结构

对外开放程度

交通运输

城镇化特点

人地关系

(三)以结构优化和整体提升为主体的转型阶段

经济增长缓慢甚至停滞

工业高速发展到后期,第二产业占比较高

较高

交通便利

城镇化带来了环境问题严重

区域经济呈现萎缩、衰败状态

仍属于工业化阶段

我国近年来提出的新型工业化,与传统工业化相比,其特征是以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,走科技含量高、经济效益好、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的工业化道路。

振兴东北老工业基地

有利条件

煤、铁、石油、森林等自然资源丰富

海陆交通便利

工业基础雄厚

农业发展潜力大。

阅读P17 东北老工业基地

1.东北老工业基地衰弱的原因有哪些?

2.东北老工业基地的振兴措施有哪些?

推动国企改革,加快转型升级;

政府体制改革;

加强自然生态的保护;

加强国际交流。

老工业产业结构单一,改革未能到位;

新产业发展动力不足;人才流失;

污染严重、资源枯竭、用地紧张等。

深圳通过多次转型,从工业制造产业链的低端,走向数字革命时代的前沿。信息技术和数字革命成为深圳产业升级的主要动力。如今,深圳实现了从“深圳制造”到“深圳创造”的华丽转身。深圳是我国改革开放的试验场,也是我国辉煌成就的精彩缩影。

深圳的转型提升

深圳的转型提升

“三来一补”

劳动密集型产业

生物工程、互联网、新能源、新材料、文化创意、信息技术、节能环保

信息化、生态化、智能化、循环化

区域发展阶段 以创新驱动为主的高效益综合发展阶段

区域经济发展水平

区域产业结构

对外开放程度

交通运输

城镇化特点

人地关系

水平高,人均国内(地区)生产总值高

第三产业比重超过第二产业,以资金密集型和技术密集型工业为主

大幅度增强

现代化交通运输,信息商务网络逐步形成

水平高,区域内部差异小

高水平的均衡状态

(四)以创新驱动为主的高效益综合发展阶段

视频 | 《中国制造2025》正式对外发布

《中国制造2025》正式对外发布

视频赏析

Video appreciation

阅读P19 中国制造2025

改变以往拼资源、拼环境的粗放型发展方式,降低资源、能源的消耗、减少污染物的排放,借此改善生态环境;

以创新驱动发展,多发展一些科技含量高、附加价值高的部门,增强我国企业和产品的市场竞争力,借此提升整体发展素质;

倡导绿色制造、循环经济和低碳经济,促进区域经济社会的可持续发展,借此提升我国对全球可持续发展的贡献率。

通过“互联网+”实现信息化和自动化,加快智能制造的发展

区域发展阶段 以传统农业为主的发展阶段 以工业化为主体的成长阶段 以结构优化和整体提升为主体的转型阶段 以创新驱动为主的高效益综合发展阶段

区域经济发展水平

区域产业结构

对外开放程度

交通运输

城镇化特点

人地关系

区域发展的不同阶段的特点

区域发展不同阶段的特点

较低

快速提高

滞缓

再次提高

第一产业为主

第二、第三产业快速发展

工业受挫,产业转型

第三产业主导,创新引领

低

提高

较高

较高

线路稀疏

建设加快

较完善

较完善

水平低

建设加快

后期城市病加剧

水平较高,城市病一定程度得到治理

水平高,较协调

协调

失调

调整

协调

平衡

不平衡

平衡

区域的总体发展趋势

综合分析区域发展的方法

读教材P20表格,判断A、B、C、D四个地区分别处于哪个发展阶段?说明理由。

A地区以创新驱动为主的高效益综合发展阶段;

B、C、D三个地区均处于以结构优化和整体提升为主体的转型阶段。

地区 地区生产 总值/亿元 三次产业产值比重/% 人均地区

生产总值/元

第一产业 第二产业 第三产业 A 30633 0.4 30.5 69.1 126634

B 13541 15.0 40.1 44.9 37956

C 89705 4.0 42.4 53.6 80932

D 3444 7.3 45.9 46.8 50765

判断理由:三次产业产值比重变化与人均地区生产总值的变化

第一产业比重越低,第三产业比重越高,人均地区生产总值越高,则发展阶段越高级。

区域发展的差异性与因地制宜

根据这些指标,可将区域划分为发达地区与发展中地区,

或高收入地区、中等收入地区和低收入地区。

1.区域发展水平

衡量区域发展水平常用的指标

地区生产总值

三次产业构成

人均国民收入

世界银行眼里的世界各国人均收入分布图

蓝、绿、紫、红分别代表高、中高、中低和低收入国家

联合国评出的世界发达/发展中国家的分布地图

区域发展的差异性与因地制宜

人文发展指数(HDI)

预期寿命

地区生产总值

教育程度

以人文发展指数(HDI),即以预期寿命、教育程度和地区生产总值三项指标来反映一个区域的总体发展水平。

2.区域总体发展水平

3. 区域开发方式

粗放式

精细型

(1)开发方式

区域发展的差异性与因地制宜

以自然资源的大规模开发和生态环境的大范围破坏为代价,谋求地方经济在短时期内的高速增长

注重自然资源的合理开发和深度利用,强调以较少的资源和环境代价换取区域社会经济的持续发展

朝鲜

日本

(2)开放程度

3. 区域开发方式

区域发展的差异性与因地制宜

发展水平较低的区域:

内部联系和对外交流强度不大,

社会经济相对封闭。

发展水平比较高的区域:关注国内外市场的变化和科学技术的进展;区域是相对开放的,与外界保持着密切的社会、经济和技术联系。

纬度位置

人文环境差异性

自然环境差异性

海陆位置

土壤

植被

水文

地形、地貌

气候

文化

经济

社会

成因

纬度位置

影响

影响

反作用

区域差异的成因

试一试:请指出南方和北方的地理界线

秦岭

淮河

33°N

看图,说出南方和北方地形的差异及主要地形区。

北方以高原、平原为主。

东北

平原

华北

平原

黄土

高原

南方山地、丘陵、平原、盆地、高原均有分布。

四川

盆地

云贵

高原

长江中下游平原

东南丘陵

1、地形差异

2、气候差异

北方 南方

气候类型 温带季风气候 亚热带、热带季风气候

植被 温带落叶阔叶林 常绿阔叶林及热带季雨林

土壤 棕壤、钙质土、黑土 红壤、砖红壤

项目 北方地区 南方地区

自然条件差异 地形 以平原和高原为主 山地、丘陵、平原、盆地、高原均有分布

气候 温带季风气候

植被 常绿阔叶林及热带雨林

土壤 红壤、砖红壤

社会经济条件差异 农业生产 以旱作为主,小麦、玉米生产占据突出地位

工业生产

交通运输

产业结构

对外联系

亚热带季风气候及热带季风气候

温带落叶阔叶林

黑土、棕壤、褐土

以水田为主,水稻种植面积广

以重工业为主

以轻工业和综合型工业基地为主

铁路、公路交通发达

铁路、公路、水运交通发达

产业结构合理

对外开放程度较低

积极对外开放,外向型经济发展快

产业结构不合理,重工业比重大

城市化过程明显,人口结构变化明显:乡村人口比重明显下降,城市人口比重增加。

(1)分析湖南省城乡人口结构、产业结构以及城市空间分布变化的原因。

城市级别明显提升,城市空间分布由东部聚拢,形成城市群。

产业结构由第一、二产业为主,逐渐转变为第二、三产业为主,占比最大的由第一产业逐渐转变为第三产业。

(2)议一议,导致上述变化的主要动力有哪些

城市化、工业化、科技创新等。

活动P20

湖南省内部发展差异

三、坚持因地制宜,促进区域发展

区域自然地理环境 (必修1、选择性必修1):地理位置、气候、河流、地形、土壤、生物等。

区域人文地理环境 (必修2):人口、乡村和城镇、农业、工业、服务业、交通。

特定的 地理环境条件

区域发展

因地制宜,扬长补短,推行适宜的发展战略与对策措施。

我国四类主体功能区规划图

我国四类主体功能区

根据不同区域的资源环境承载能力、现有开发密度和发展潜力,以及统筹未来人口分布、经济布局、国土利用和城镇化格局

我国将国土空间划分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类主体功能区

进一步确定每个主体功能区的定位,明确开发方向,控制开发强度,完善开发政策,规范开发秩序,逐步形成人口、经济、资源环境相协调的空间开发格局。

我国四类主体功能区

优化开发区域——我国三大经济圈示意

功能定位

全国性经济发展龙头和参与经济全球化的主体区域。

发展重点

资源环境承载力接近饱和,开发密度已经较高,需要优化产业结构、促进城市群的协调发展。

(一)优化开发区域

我国四类主体功能区

我国“两横三纵”为主体城市化战略格局示意图

(二)重点开发区

功能定位

支撑全国经济发展和人口集聚的重要地区。

发展重点

资源环境承载力较强,有一定的经济基础,人口较为密集,城镇体系初步形成,虽然目前开发基础较弱,但未来的开发潜力大,是支撑全国经济增长的重要增长极。

我国四类主体功能区

(三)限制开发区域:一类是农产品主产区,一类是重点生态功能区。限制开发区域限制的是大规模的工业化、城镇化开发,而不是所有开发活动。

国家重点生态功能区示意图

农产品主产区耕地较多,农业发展条件较好,尽管也适宜开发,但从国家战略的角度出发,该区域的首要任务是保障我国的农产品供给。

重点生态功能区的生态环境脆弱,该区域必须将保护和修复环境放在首位。

我国四类主体功能区

国家禁止开发区域示意图

功能定位

全国主要的生态功能区

发展重点

应立足于强制性保护,控制人为因素对自然生态的干扰,严禁不符合主体功能定位的开发活动。

(四)禁止开发区域

瑞士因地制宜发展特色产业

瑞士国土面积狭小,高山雪峰林立,冬季寒冷漫长,矿产资源匮乏。但这样一个号称“欧洲屋脊”、自然条件并不优越的国家,无论总体发展水平,还是人均国民收入,都位居世界前列。究其原因,在于瑞士依托自身的区位条件、历史文化和秀美景观,大力发展金融、钟表制造、旅游、会展等产业,构建了高品质的产业体系。

思考:瑞士如何因地制宜,促进区域的发展,最终构建了高品质的产业体系。

发挥历史文化、钟表制造的优势,发展钟表文化产业;

发挥湖光山色、旅游景观多样优势,发展特色旅游业;

发挥中立国优势,发展国际会展、国际组织总部产业;

发挥农产品生产技术优势,发展奶酪、巧克力、速溶咖啡产业。

探究:美国农业生产地区专门化

在农业生产方面,美国根据不同地区的自然和社会经济条件的特点,以及农业生产的客观要求,对种植业和畜牧业进行合理布局,因地制宜,实行农业生产地区专门化,取得最大的经济效益,根据课本材料,完成下列任务。

美国农业高度发达,机械化程度高,农业从业人口仅约占2%,用2%的农业人口养活了全美3亿多美国人,而且还是全球最大的农业出口国。美国现有农场220多万个,美国粮食产量约占世界总产量的16.5%,2011年财年农产品出口总额为1374亿美元,2011年农业产值约占国内生产总值的1.2%。与之形成鲜明对比的是我国,人口近14亿,农业从业人口有3亿多人,每年要进口大量粮食。这是为什么呢?

美国农业生产地区专门化

美国乳畜带主要分布在美国东北部和沿五大湖各州。乳畜带纬度位置偏北,气候湿冷,无霜期短,土地较贫瘠,不适宜种植谷物,但有利于多汁牧草的生长。这里接近美国东北部工业区,拥有巨大的牛奶和乳制品消费市场。

美国小麦带位于美国中部和北部地区。这里地势低平,土壤肥沃,属温带大陆性气候。因降水量较少,比较适宜种植小麦。北部由于冬季较长,以种植春小麦为主;中部以种植冬小麦为主。小麦带生产的小麦,质量优良,大部分用作出口。

美国玉米带位于乳畜带以南的地区。玉米是喜温、喜光、喜湿的作物。由于植株高大,叶的表面积也大,蒸腾量高,因此生长期需水量很大。这些地区地势平坦,土质肥沃,无霜期为160~200天,年降水量为500~600毫米,自然条件十分利于玉米的生长。

(1)读图指出美国的乳畜带、小麦带、玉米带和棉花带分布的大体范围。

乳畜带分布于美国东北部,五大湖沿岸地区;

小麦带分布于中部平原(冬小麦)和北部平原(春小麦);

玉米带分布于中部平原,乳畜带以南;

棉花带分布于美国东南部。

(2)读图1—23,分析美国的自然条件(光照、温度、降水、土壤等)对美国农业生产地区专门化形成与分布的影响。

美国东北部气候湿冷,无霜期短,土地较贫瘠,适宜多汁牧草生长,形成乳畜带;

美国中部和北部平原地势低平,土壤肥沃,降水较少,适宜种植小麦,形成小麦区,北部由于冬季较长,以种植春小麦为主,中部以种植冬小麦为主。

乳畜带以南地区地势平坦,土质肥沃,无霜期为160-200天,年降水量为500-600毫米,自然条件十分利于玉米的生长,形成玉米带;

西部高原山区,海拔高,降水少,面积辽阔,多天然牧场适宜发展畜牧业。

议一议,美国农业生产地区专门化的形成,对美国社会经济发展起到哪些积极的作用?

美国农业生产地区专门化,便于把一定的农业部门和农作物集中在条件适宜的地区,充分而有效地利用资源和发挥地区优势,挖掘增产潜力;

便于扩大农产品的商品生产,保证国家对某些农产品日益增长的需要。

便于集中使用农业机械和技术装备,加速实现农业机械化,提高土地生产率、农业劳动生产率和农产品商品率,取得更大的经济效益;

(1)说出海南岛地形气候特征。

(2)为什么海南岛能成为我国主要的热带作物生产基地。

(3)归纳海南岛建设国际旅游岛的优势条件。

海南岛

(1)归纳海南岛的地形条件和气候条件。

地形特征:以山地丘陵为主,四周分布面积狭小的沿海平原,地势中间高四周低,山地、丘陵、平原构成环形层状地貌。

气候特征:热带季风气候,全年高温,降水充沛,分明显的旱季和雨季。

(2)为什么海南岛能成为我国主要的热带作物生产基地。

我国热带地区范围较小,海南岛纬度较低,全部位于热带,水热充足,适宜发展热带作物。

(3)归纳海南岛建设国际旅游岛的优势条件。

地理位置优越;交通便利;丰富热带海岛旅游资源;国家政策支持。

(3)归纳海南岛建设国家旅游岛的优势条件。

拥有优质、丰富的热带海岛旅游资源;

独特的少数民族文化;

地理位置优越,交通便利;

基础设施完备,接待能力强;

国家政策支持。

课堂小结