23《孟子》三章 富贵不能淫 课件

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

富贵不能淫

孟子

名轲,字子舆

01

思想家、教育家、政治家

03

战国时期邹城人

02

儒家学派的代表人物

04

知识延展

姬姓,张氏,名仪

魏国安邑(今山西万荣县)人

魏国贵族后裔

战国时期纵横家

外交家和谋略家

被誉为“天下贤士”

张 仪

为张仪的连横策略的主要对手

战国时期纵横家

主张诸国合纵抗秦,使张仪连连受挫,但函谷关一战失利后其六国合纵之策最终失败。

公孙衍历仕秦国、魏国、韩国

魏国阴晋(今陕西省华阴市东)人

别称:犀首

他主张合纵,与张仪的连横之策对立。

公孙衍与张仪同期

公孙衍

原文

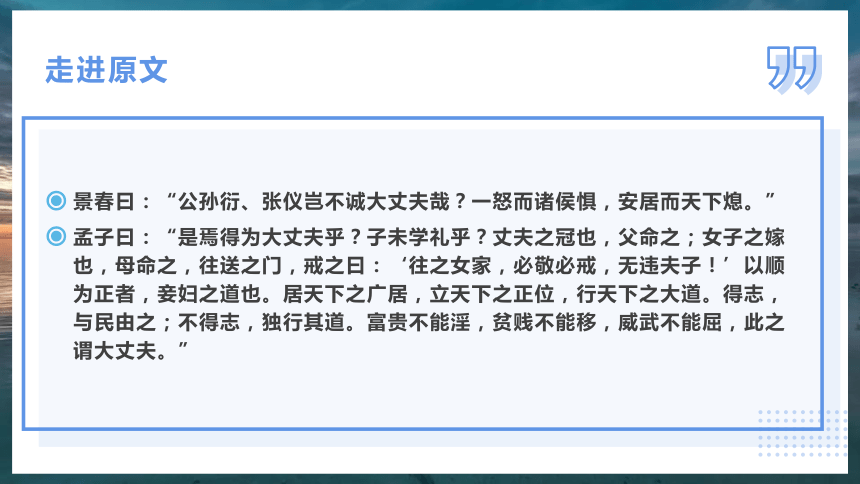

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

走进原文

注释

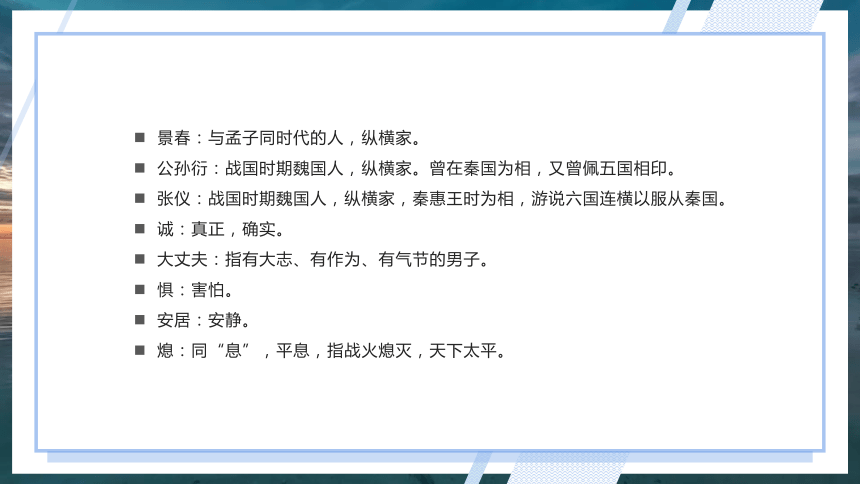

景春:与孟子同时代的人,纵横家。

公孙衍:战国时期魏国人,纵横家。曾在秦国为相,又曾佩五国相印。

张仪:战国时期魏国人,纵横家,秦惠王时为相,游说六国连横以服从秦国。

诚:真正,确实。

大丈夫:指有大志、有作为、有气节的男子。

惧:害怕。

安居:安静。

熄:同“息”,平息,指战火熄灭,天下太平。

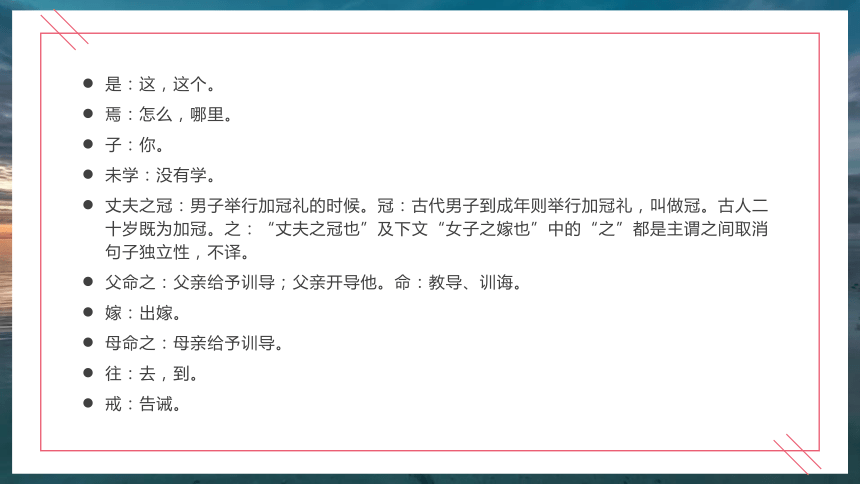

是:这,这个。

焉:怎么,哪里。

子:你。

未学:没有学。

丈夫之冠:男子举行加冠礼的时候。冠:古代男子到成年则举行加冠礼,叫做冠。古人二十岁既为加冠。之:“丈夫之冠也”及下文“女子之嫁也”中的“之”都是主谓之间取消句子独立性,不译。

父命之:父亲给予训导;父亲开导他。命:教导、训诲。

嫁:出嫁。

母命之:母亲给予训导。

往:去,到。

戒:告诫。

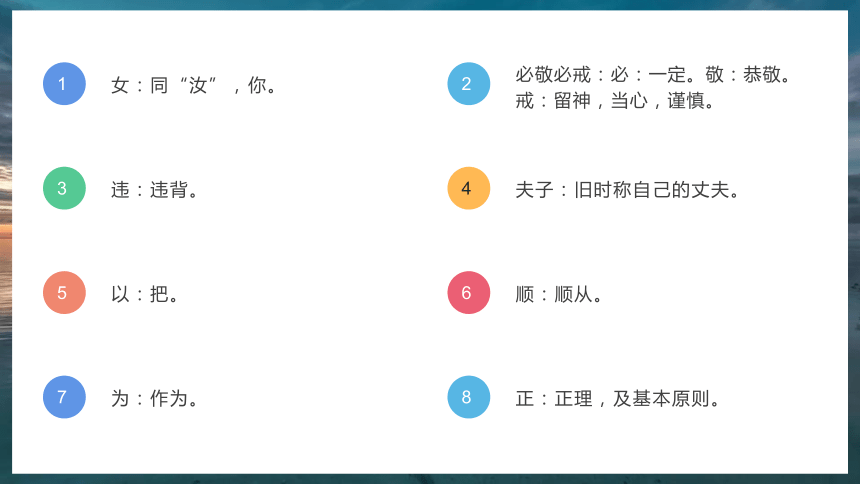

女:同“汝”,你。

1

必敬必戒:必:一定。敬:恭敬。戒:留神,当心,谨慎。

2

违:违背。

3

夫子:旧时称自己的丈夫。

4

以:把。

5

顺:顺从。

6

为:作为。

7

正:正理,及基本原则。

8

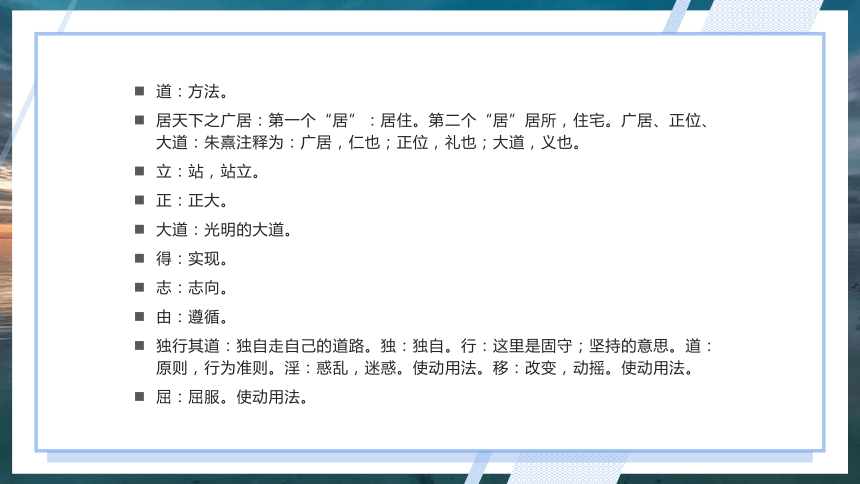

道:方法。

居天下之广居:第一个“居”:居住。第二个“居”居所,住宅。广居、正位、大道:朱熹注释为:广居,仁也;正位,礼也;大道,义也。

立:站,站立。

正:正大。

大道:光明的大道。

得:实现。

志:志向。

由:遵循。

独行其道:独自走自己的道路。独:独自。行:这里是固守;坚持的意思。道:原则,行为准则。淫:惑乱,迷惑。使动用法。移:改变,动摇。使动用法。

屈:屈服。使动用法。

译文

景春说:

“公孙衍、张仪难道不是真正的有大志、有作为、有气节的男子吗?他们一发怒,连诸侯都害怕,他们平静居住下来,天下就太平无事。”

孟子说:

“这哪里能算是有志气有作为的男子呢?你没有学过礼吗?男子行加冠礼时,父亲给予训导;女子出嫁时,母亲给予训导,送她到门口,告诫她说:‘到了你的丈夫的家里,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背你的丈夫!’以顺从为做人原则的,是妾妇之道。(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。(大丈夫)能实现理想时,就同人民一起走这条正道;不能实现理想时,就独自行走在这条正道上。富贵不能使他的思想迷惑,贫贱不能使他的操守动摇,威武不能使他的意志屈服,这才叫做有节气有作为的男子。”

赏析

首先,孟子针锋相对地用了一个反问句:“是焉得为大丈夫乎 ”这个怎么能够叫大丈夫呢 对景春的观点给予直接的否定。

《富贵不能淫》的内容是孟子批驳景春关于大丈夫的错误言论。我们首先来看文章批驳的“靶子”,即景春的观点。

针对景春的“论点”和“论据”,孟子先破后立,先批驳景春的错误观点,再阐述什么是真正的大丈夫。

景春认为公孙衍、张仪之流是大丈夫,为此,他用反问句向孟子询问说:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉 ”公孙衍和张仪难道不是真正的大丈夫吗 言外之意就是说,公孙衍和张仪是真正的大丈夫。

景春提出这个观点的依据是,公孙衍、张仪能够左右诸侯,“一怒而诸侯惧,安居而天下熄”,他们发起怒来,诸侯们都会害怕,安静下来,天下就会平安无事,他们威风八面,权倾天下,能够左右时局。

其次,孟子进行了分析,回答了“公孙衍、张仪之流”为什么不能称为大丈夫。

孟子的说法含蓄而幽默,只是通过言“礼”来说明女子嫁时母亲的嘱咐,由此得出“以顺为正者,妾妇之道也。”这里值得 我们注意的是,古人认为,妻道如臣道。臣对于君,当然也应该顺从,但顺从的原则是以正义为标准,如果君行不义,臣就应该 劝谏。妻子对丈夫也是这样,妻子固然应当顺从丈夫,但是,夫 君有过,妻也就当劝说补正。应该是“和而不同”。只有太监小老婆婢女之流,才是不问是非,以一味顺从为原则,实际上,也就是没有了任何原则。“妾妇之道”还不能一般性地理解为妇人之道,而实实在在就是“小老婆之道”。

孟子的挖苦是深刻而尖锐的,对公孙衍、张仪之流可以说是 深恶痛绝了。遗憾的是,虽然孟子对这种“以顺为正”的妾妇之道已如此 痛恨,但两千多年来,这样的“妾妇”却一直生生不已,层出不穷。时至今日,一夫一妻已受法律保护,“妾妇”难存,但“妾妇说”却未必不存,甚或还在大行其道哩。

孟子的办法是针锋相对地提出真正的大丈夫之道。这就是他 那流传千古的名言:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。” 怎样做到? 那就得“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。”就 还是回到儒学所一贯倡导的仁义礼智上去了。这样做了以后,再 抱以“得志与民由之,不得志独行其道”的立身处世态度,也就 是孔子所谓“用之则行,舍之则藏,”(《论语述而》)或孟子在 另外的地方所说的“穷则独善其身,达则兼济天下。”(《尽心上》那就能够成为真正的堂堂正正的大丈夫了。

孟子关于“大丈夫”的这段名言,句句闪耀着思想和人格力量的光辉,在历史上曾鼓励了不少志士仁人,成为他们不畏强暴, 坚持正义的座右铭。

走进文章

反问句式、副词“诚”以及对他们能力的夸张性描述

是如何看出来的?

肯定、赞叹并试图得到听话人认可

这两句话应该用什么样的语气来读?

敬仰、崇拜、羡慕。

从景春的话中,可以看出他对公孙衍、张仪持什么态度?

令人望而生畏的当权者

位高权重

什么样的人是景春心目中的大丈夫?

“是焉得为大丈夫”至“妾妇之道也”第一层,反驳景春的观点,认为公孙衍、张仪所行不过是迎合主上的“妾妇之道”,称不上大丈夫;这是“破”的过程。

不屑、轻蔑和鄙视

“居天下之广居”至“此之谓大丈夫”第二层,正面提出何谓大丈夫。这是“立”的过程

慷慨激昂、掷地有声。

语言含蓄幽默,讽刺深刻尖锐。

孟子并不认同景春的观点,他的反驳可以分为哪几个层次?

分别应该以什么样的语气来读?

在什么样的人才是大丈夫这个问题上,孟子确立的观点是什么?

入世前的修身:居天下之广居(讲仁德),立天下之正位(守礼法),行天下之大道(合道义)。

入世时的人生际遇:得志,与民由之;不得志,独行其道。

(无论得志与否,都不放弃自己的原则)

入世后的处事原则:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

(外部施加的因素不能使之迷乱、动摇、屈服)

修身是基础,行为处事是表现,做到了这几点,才能叫大丈夫。

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”

孟子对大丈夫的阐释,哪三句话能概括其精髓?

“妾妇之道”表现为顺从,本质是在权利面前无原则,如张仪之流,只是顺从秦王的意思;“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心的仁、义、礼的坚守。

他说的“妾妇之道”和“大丈夫之道”有何不同?

关羽

文天祥

方志敏

富贵不能淫

颜真卿

闻一多

刘胡兰

威武不能屈

贫贱不能移

朱自清

01

02

03

杜甫

陶渊明

说一说“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的现实意义。

01

这句话出自《孟子》,是中华民族的传统美德,也是我们每个中国人的行为准则。

03

谈谈自己准备做一个什么样的人?

02

在现实生活中,面对金钱利益的诱惑,不乱其心;在危及国家民族利益的时刻,我们要敢于挺身而出,不怕牺牲,做一个真正的大丈夫。

04

孟子关于大丈夫标准的论述,对于今天的我们有哪些指导意义?

不忘初心,富不忘本。

贫贱时要耐得住寂寞,在一切困难面前保持一份宁静的心态,这样才有可能在贫贱中崛起。

在压力面前不卑不亢,不向邪恶的势力低头。只有坚持个人的原则,不屈不挠,才能变压力为动力,进而拥有光明的前途。

文章主旨

孟子通过批驳景春的观点,具体阐释了什么是真正的“大丈夫”,告诉我们无论身处什么境遇,做事都要合乎礼义,不失节操。

教师总结

孟子关于“大丈夫”的这段名言,句句闪耀着思想和人格力量的光辉,在历史上曾鼓励了不少志士仁人,成为他们不畏强暴,坚持正义的座右铭。

直到今天,当我们读这段话的时候,似乎仍然可以听到他那金声玉振的声音。

下节课见!

富贵不能淫

孟子

名轲,字子舆

01

思想家、教育家、政治家

03

战国时期邹城人

02

儒家学派的代表人物

04

知识延展

姬姓,张氏,名仪

魏国安邑(今山西万荣县)人

魏国贵族后裔

战国时期纵横家

外交家和谋略家

被誉为“天下贤士”

张 仪

为张仪的连横策略的主要对手

战国时期纵横家

主张诸国合纵抗秦,使张仪连连受挫,但函谷关一战失利后其六国合纵之策最终失败。

公孙衍历仕秦国、魏国、韩国

魏国阴晋(今陕西省华阴市东)人

别称:犀首

他主张合纵,与张仪的连横之策对立。

公孙衍与张仪同期

公孙衍

原文

景春曰:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉?一怒而诸侯惧,安居而天下熄。”

孟子曰:“是焉得为大丈夫乎?子未学礼乎?丈夫之冠也,父命之;女子之嫁也,母命之,往送之门,戒之曰:‘往之女家,必敬必戒,无违夫子!’以顺为正者,妾妇之道也。居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。得志,与民由之;不得志,独行其道。富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。”

走进原文

注释

景春:与孟子同时代的人,纵横家。

公孙衍:战国时期魏国人,纵横家。曾在秦国为相,又曾佩五国相印。

张仪:战国时期魏国人,纵横家,秦惠王时为相,游说六国连横以服从秦国。

诚:真正,确实。

大丈夫:指有大志、有作为、有气节的男子。

惧:害怕。

安居:安静。

熄:同“息”,平息,指战火熄灭,天下太平。

是:这,这个。

焉:怎么,哪里。

子:你。

未学:没有学。

丈夫之冠:男子举行加冠礼的时候。冠:古代男子到成年则举行加冠礼,叫做冠。古人二十岁既为加冠。之:“丈夫之冠也”及下文“女子之嫁也”中的“之”都是主谓之间取消句子独立性,不译。

父命之:父亲给予训导;父亲开导他。命:教导、训诲。

嫁:出嫁。

母命之:母亲给予训导。

往:去,到。

戒:告诫。

女:同“汝”,你。

1

必敬必戒:必:一定。敬:恭敬。戒:留神,当心,谨慎。

2

违:违背。

3

夫子:旧时称自己的丈夫。

4

以:把。

5

顺:顺从。

6

为:作为。

7

正:正理,及基本原则。

8

道:方法。

居天下之广居:第一个“居”:居住。第二个“居”居所,住宅。广居、正位、大道:朱熹注释为:广居,仁也;正位,礼也;大道,义也。

立:站,站立。

正:正大。

大道:光明的大道。

得:实现。

志:志向。

由:遵循。

独行其道:独自走自己的道路。独:独自。行:这里是固守;坚持的意思。道:原则,行为准则。淫:惑乱,迷惑。使动用法。移:改变,动摇。使动用法。

屈:屈服。使动用法。

译文

景春说:

“公孙衍、张仪难道不是真正的有大志、有作为、有气节的男子吗?他们一发怒,连诸侯都害怕,他们平静居住下来,天下就太平无事。”

孟子说:

“这哪里能算是有志气有作为的男子呢?你没有学过礼吗?男子行加冠礼时,父亲给予训导;女子出嫁时,母亲给予训导,送她到门口,告诫她说:‘到了你的丈夫的家里,一定要恭敬,一定要谨慎,不要违背你的丈夫!’以顺从为做人原则的,是妾妇之道。(大丈夫应该)住进天下最宽广的住宅——仁,站在天下最正确的位置——礼,走着天下最正确的道路——义。(大丈夫)能实现理想时,就同人民一起走这条正道;不能实现理想时,就独自行走在这条正道上。富贵不能使他的思想迷惑,贫贱不能使他的操守动摇,威武不能使他的意志屈服,这才叫做有节气有作为的男子。”

赏析

首先,孟子针锋相对地用了一个反问句:“是焉得为大丈夫乎 ”这个怎么能够叫大丈夫呢 对景春的观点给予直接的否定。

《富贵不能淫》的内容是孟子批驳景春关于大丈夫的错误言论。我们首先来看文章批驳的“靶子”,即景春的观点。

针对景春的“论点”和“论据”,孟子先破后立,先批驳景春的错误观点,再阐述什么是真正的大丈夫。

景春认为公孙衍、张仪之流是大丈夫,为此,他用反问句向孟子询问说:“公孙衍、张仪岂不诚大丈夫哉 ”公孙衍和张仪难道不是真正的大丈夫吗 言外之意就是说,公孙衍和张仪是真正的大丈夫。

景春提出这个观点的依据是,公孙衍、张仪能够左右诸侯,“一怒而诸侯惧,安居而天下熄”,他们发起怒来,诸侯们都会害怕,安静下来,天下就会平安无事,他们威风八面,权倾天下,能够左右时局。

其次,孟子进行了分析,回答了“公孙衍、张仪之流”为什么不能称为大丈夫。

孟子的说法含蓄而幽默,只是通过言“礼”来说明女子嫁时母亲的嘱咐,由此得出“以顺为正者,妾妇之道也。”这里值得 我们注意的是,古人认为,妻道如臣道。臣对于君,当然也应该顺从,但顺从的原则是以正义为标准,如果君行不义,臣就应该 劝谏。妻子对丈夫也是这样,妻子固然应当顺从丈夫,但是,夫 君有过,妻也就当劝说补正。应该是“和而不同”。只有太监小老婆婢女之流,才是不问是非,以一味顺从为原则,实际上,也就是没有了任何原则。“妾妇之道”还不能一般性地理解为妇人之道,而实实在在就是“小老婆之道”。

孟子的挖苦是深刻而尖锐的,对公孙衍、张仪之流可以说是 深恶痛绝了。遗憾的是,虽然孟子对这种“以顺为正”的妾妇之道已如此 痛恨,但两千多年来,这样的“妾妇”却一直生生不已,层出不穷。时至今日,一夫一妻已受法律保护,“妾妇”难存,但“妾妇说”却未必不存,甚或还在大行其道哩。

孟子的办法是针锋相对地提出真正的大丈夫之道。这就是他 那流传千古的名言:“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。” 怎样做到? 那就得“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道。”就 还是回到儒学所一贯倡导的仁义礼智上去了。这样做了以后,再 抱以“得志与民由之,不得志独行其道”的立身处世态度,也就 是孔子所谓“用之则行,舍之则藏,”(《论语述而》)或孟子在 另外的地方所说的“穷则独善其身,达则兼济天下。”(《尽心上》那就能够成为真正的堂堂正正的大丈夫了。

孟子关于“大丈夫”的这段名言,句句闪耀着思想和人格力量的光辉,在历史上曾鼓励了不少志士仁人,成为他们不畏强暴, 坚持正义的座右铭。

走进文章

反问句式、副词“诚”以及对他们能力的夸张性描述

是如何看出来的?

肯定、赞叹并试图得到听话人认可

这两句话应该用什么样的语气来读?

敬仰、崇拜、羡慕。

从景春的话中,可以看出他对公孙衍、张仪持什么态度?

令人望而生畏的当权者

位高权重

什么样的人是景春心目中的大丈夫?

“是焉得为大丈夫”至“妾妇之道也”第一层,反驳景春的观点,认为公孙衍、张仪所行不过是迎合主上的“妾妇之道”,称不上大丈夫;这是“破”的过程。

不屑、轻蔑和鄙视

“居天下之广居”至“此之谓大丈夫”第二层,正面提出何谓大丈夫。这是“立”的过程

慷慨激昂、掷地有声。

语言含蓄幽默,讽刺深刻尖锐。

孟子并不认同景春的观点,他的反驳可以分为哪几个层次?

分别应该以什么样的语气来读?

在什么样的人才是大丈夫这个问题上,孟子确立的观点是什么?

入世前的修身:居天下之广居(讲仁德),立天下之正位(守礼法),行天下之大道(合道义)。

入世时的人生际遇:得志,与民由之;不得志,独行其道。

(无论得志与否,都不放弃自己的原则)

入世后的处事原则:富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

(外部施加的因素不能使之迷乱、动摇、屈服)

修身是基础,行为处事是表现,做到了这几点,才能叫大丈夫。

“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”

孟子对大丈夫的阐释,哪三句话能概括其精髓?

“妾妇之道”表现为顺从,本质是在权利面前无原则,如张仪之流,只是顺从秦王的意思;“大丈夫之道”表现为“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,其本质是对内心的仁、义、礼的坚守。

他说的“妾妇之道”和“大丈夫之道”有何不同?

关羽

文天祥

方志敏

富贵不能淫

颜真卿

闻一多

刘胡兰

威武不能屈

贫贱不能移

朱自清

01

02

03

杜甫

陶渊明

说一说“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的现实意义。

01

这句话出自《孟子》,是中华民族的传统美德,也是我们每个中国人的行为准则。

03

谈谈自己准备做一个什么样的人?

02

在现实生活中,面对金钱利益的诱惑,不乱其心;在危及国家民族利益的时刻,我们要敢于挺身而出,不怕牺牲,做一个真正的大丈夫。

04

孟子关于大丈夫标准的论述,对于今天的我们有哪些指导意义?

不忘初心,富不忘本。

贫贱时要耐得住寂寞,在一切困难面前保持一份宁静的心态,这样才有可能在贫贱中崛起。

在压力面前不卑不亢,不向邪恶的势力低头。只有坚持个人的原则,不屈不挠,才能变压力为动力,进而拥有光明的前途。

文章主旨

孟子通过批驳景春的观点,具体阐释了什么是真正的“大丈夫”,告诉我们无论身处什么境遇,做事都要合乎礼义,不失节操。

教师总结

孟子关于“大丈夫”的这段名言,句句闪耀着思想和人格力量的光辉,在历史上曾鼓励了不少志士仁人,成为他们不畏强暴,坚持正义的座右铭。

直到今天,当我们读这段话的时候,似乎仍然可以听到他那金声玉振的声音。

下节课见!

同课章节目录

- 第一单元

- 1 消息二则

- 2 首届诺贝尔奖颁发

- 3 “飞天”凌空——跳水姑娘吕伟夺魁记

- 4 一着惊海天——目击我国航母舰载战斗机首架次成功着舰

- 5 国行公祭,为佑世界和平

- 任务二 新闻采访

- 任务三 新闻写作

- 口语交际 讲述

- 第二单元

- 6 藤野先生

- 7 回忆我的母亲

- 8* 列夫·托尔斯泰

- 9* 美丽的颜色

- 写作 学写传记

- 第三单元

- 10 三峡

- 11 短文二篇

- 12* 与朱元思书

- 13 唐诗五首

- 写作 学习描写景物

- 名著导读 《红星照耀中国》:纪实作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 背影

- 15 白杨礼赞

- 16* 散文二篇

- 17* 昆明的雨

- 写作 语言要连贯

- 第五单元

- 18 中国石拱桥

- 19 苏州园林

- 20* 蝉

- 21* 梦回繁华

- 写作 说明事物要抓住特征

- 口语交际 复述与转述

- 名著导读 《昆虫记》:科普作品的阅读

- 第六单元

- 22 《孟子》三章

- 23 愚公移山

- 24* 周亚夫军细柳

- 25 诗词五首

- 写作 表达要得体

- 课外古诗词诵读