人民版必修3专题一第三节宋明理学(共54张PPT)

文档属性

| 名称 | 人民版必修3专题一第三节宋明理学(共54张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-05-31 06:32:57 | ||

图片预览

文档简介

课件54张PPT。第3课 宋明理学千年学府白鹿洞书院导入通过上节课的学习,我们知道,汉武帝“罢黜百家,独尊儒术”,确立了儒学在政治上的统治地位和在中国传统文化中的主流地位,从此儒学便深入中国人的骨髓与血液,影响着一代代的中国人。

历史的长河滚滚而流,历史的车轮不断前进,儒学的权威会不会受到挑战呢?答案是肯定的!儒学的信徒们是如何应对挑战的呢?儒学又如何保持它的主流地位呢?与时俱进,不断创新,发展和完善自己的学说!儒学之所以能够保持它在中国文化中的主流地位,一个重要的原因就是儒学是一个不断发展完善的思想体系。

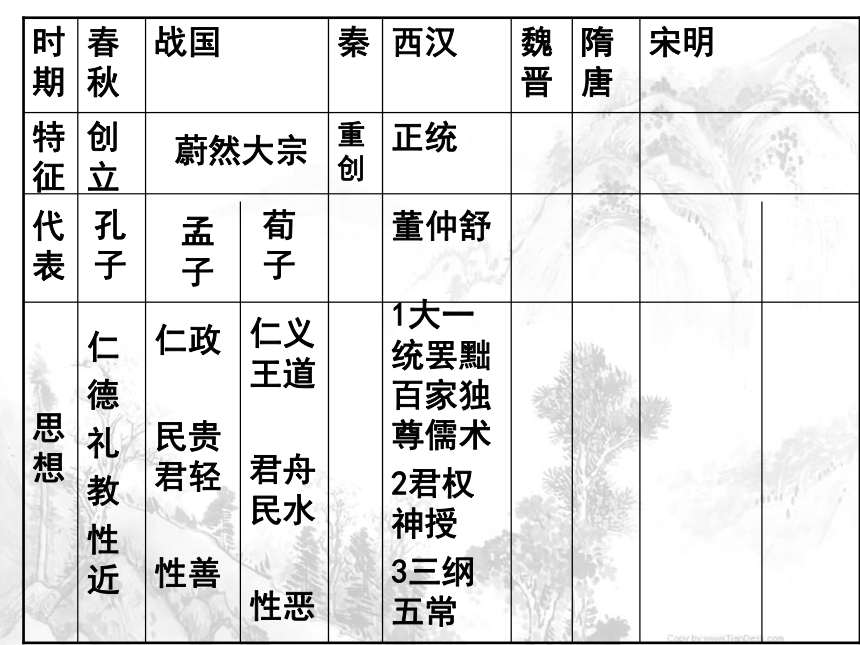

宋明时期,儒学发展到了一个新的阶段——宋明理学阶段。理学在宋代兴起,在明代掀起一个高潮,将儒家思想发展到一个新的高度。什么是理学?宋明理学为什么会兴起?他们的主张有哪些?我们应该怎么看待宋明理学呢?这节课我们就来学习这些内容。 探究学习回忆春秋以来儒家思想形成过程及地位变化情况?产生发展重创正统1大一统罢黜百家独尊儒术

2君权神授

3三纲五常仁义王道

君舟民水

性恶仁政

民贵君轻

性善仁

德

礼

教

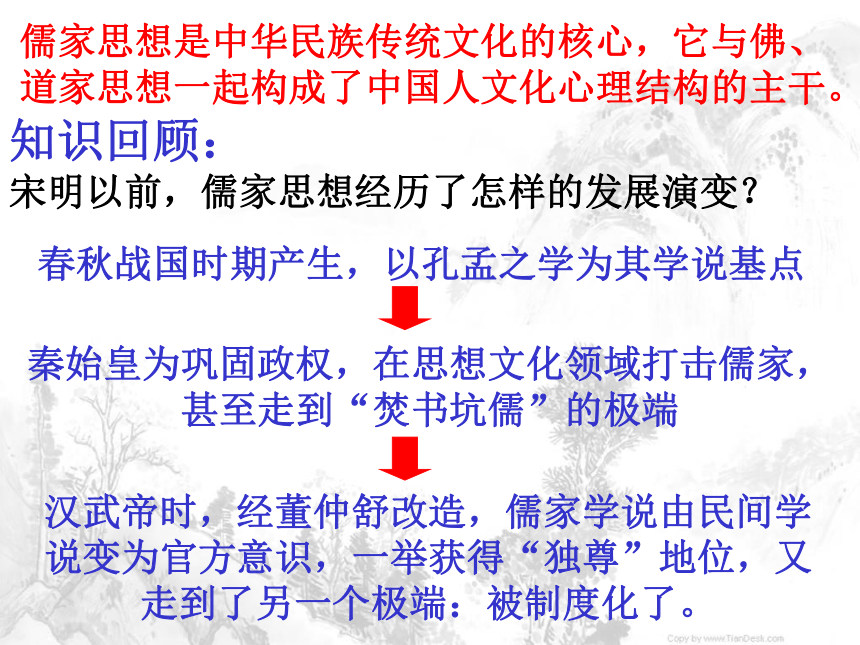

性近思想董仲舒荀子孟子孔子代表正统重创蔚然大宗创立特征宋明隋唐魏晋西汉秦战国春秋时期汉代以后,儒家思想经历了怎样的发展历程?探究学习儒家思想是中华民族传统文化的核心,它与佛、道家思想一起构成了中国人文化心理结构的主干。知识回顾:宋明以前,儒家思想经历了怎样的发展演变?春秋战国时期产生,以孔孟之学为其学说基点秦始皇为巩固政权,在思想文化领域打击儒家,甚至走到“焚书坑儒”的极端汉武帝时,经董仲舒改造,儒家学说由民间学说变为官方意识,一举获得“独尊”地位,又走到了另一个极端:被制度化了。魏晋时,在玄学、佛教思想的冲击下,儒学一度衰弱,玄学的发展,标志儒道进一步合流。宋代,儒学吸取佛、道思想,更加完善和哲理化,发展到理学阶段,明代掀起高潮。这是封建社会后期孕育发展起来的“新儒家”。什么是理学?为什么会兴起?它与孔孟之学有什么不同?我们应该如何看待呢?江 南 春

唐?杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

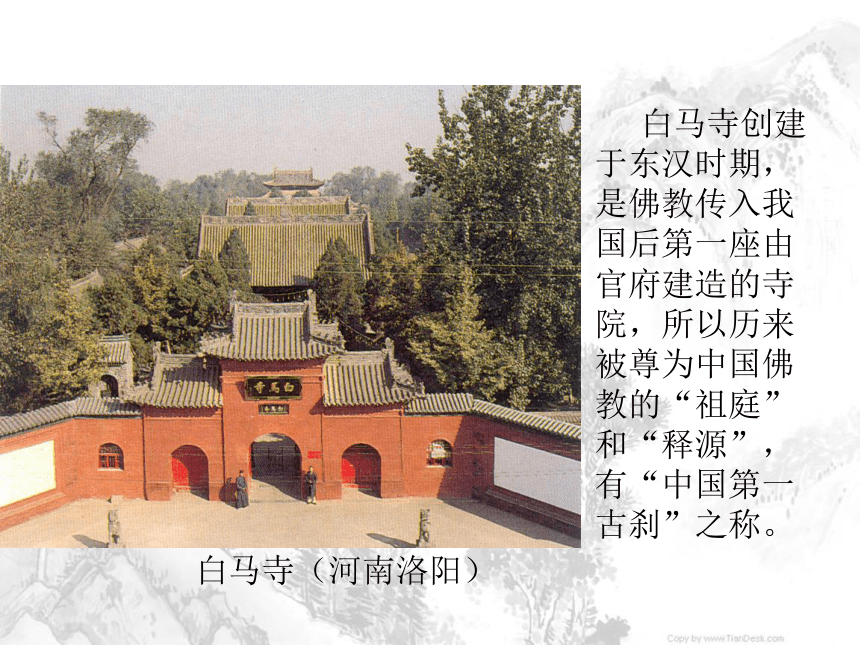

这首诗反映了什么现象?宗教的兴盛 白马寺创建于东汉时期,是佛教传入我国后第一座由官府建造的寺院,所以历来被尊为中国佛教的“祖庭”和“释源”,有“中国第一古刹”之称。白马寺(河南洛阳)场景一:佛教的发展

材料一:西汉末年,佛教通过丝绸之路由中亚传入中国。东汉明帝排使臣到西域求佛法,请来两位高僧,还用白马驮来佛经。鸣笛要两位高僧在洛阳传教,并为他们修建了白马寺。魏晋南北朝时期佛教盛行。历代皇帝也有不少大兴佛教的。如南朝梁武帝三次出家,杨坚、武则天都曾兴佛。

材料二:南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

材料三:佛教在传播过程中提出了一些切近人们对自身、对现世的思考和关怀的理念。如宣扬“天堂地狱”、“因果报应”、“六道轮回”的观念,号召人们忍受苦难,到来时寻求幸福。探究学习思考:佛教盛行的原因有哪些?统治者支持;

符合老百姓在乱世中求得解脱和超越的愿望。场景二:道教的发展

材料一:东汉末年民间流行的神仙方术与道家学说相结合,形成了道教。魏晋南北朝时,道教成为为统治者服务的宗教。唐朝皇帝奉老子为祖先,道教地位很高。

材料二:中国古代追求长生不老、隐逸无为的道家思想,为许多在世俗权力角逐中失意的士大夫和逃避战火的普通民众所信奉。探究学习场景三:儒家思想的发展

材料一:自“罢、独”后,儒家思想占统治地位。儒生们专注于考据与训诂。同时,将现实一切政治的、人生的现象归结为天意。另外,儒家思想着重于人的道德实践,缺少应有的抽象哲学理论。

材料二:伴随社会动荡不安,王朝更迭,“君臣等级观念”受到质疑。而儒家不但不能解释,反而赤裸裸的恐吓人们。

材料三:“民不出粟米麻丝、作器皿、通财货以事上则诛”——韩愈《原道》

思考:材料反映了儒家思想发生了怎样的变化?

变化:儒家思想自身僵化,且与社会需要有脱节。

如果你是老百姓面对乱世,你如何选择?

这对儒家思想产生了什么影响?

儒学出现了危机。情景再现回顾:影响一种思想兴衰的因素?

自身理论是否完善、有没有现实需要。

一、背景

1.佛、道传播,儒学出现危机

儒学自身僵化;佛道思想更符合人们的要求。

随着时代变迁,儒生将如何化解这场危机呢?

材料一:宋代智圆说:“尝谓三教之大,其不可遗也。行五常,正三纲,得人伦之大体,儒有焉;绝圣弃智,守雌保弱,道有焉;自因克果,反妄归真,俾千变万态,复乎心性,释有焉。

材料二:政恶多门久矣……三教(儒、佛、道)于是乎可一矣。——隋·王通《中说·问易篇》

2.“三教合一”潮流出现,并弥漫社会生活各领域探究学习《三教图》(清·丁云鹏),现藏于北京故宫博物院。图中的三教是:儒、释、道 、

三个人分别是:_孔子_佛陀、_老子 _、儒、佛、道三家相互影响和融合(2) 道教理论和儒家思想结合起来,提出道教徒要以忠孝仁信为本; (3)佛教调整了与世俗王权的关系,调整了与儒学的关系,调整了与民俗的关系。特别是调整了与儒学的关系。 (1)儒家的政治伦理思想和道家哲学思想有机地结合在一起; “三教合一”的风景名胜左侧是佛教的弥勒院,右侧是道教的元君祠,中间是儒家胜景,孔子登临处。方寸之地,三教会集,巧妙融合。泰山名胜

—

红门宫一、背景:三教合一1.佛、道传播,儒学出现危机2. “三教合一”潮流出现,并弥漫社会各领域3.儒学体系更新,深受佛道哲学影响新兴的儒学思潮既要回答佛、道关于宇宙、自然的深层思考,还要把这些思考与传统儒家对现实人生的关怀联系起来二、宋明理学1.理学的含义什么是理学 理学是儒学、道教、佛教三家融合的产物,它以“理”(或“天理”)为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。 二、宋明理学2.代表人物儒 学宋明理学理 学心 学程颢程颐朱熹北宋南宋陆九渊王阳明南宋明朝发展发展理学集大成者心学集大成者3.主要思想观点阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容:

材料1:万物皆只是一个天理,己何与焉?

所谓万物一体者,皆有此理。只为从那里来。“生生之谓易”,生则一时生,皆完此理。

天下物皆可以理照,有物必有则,一物需有一理。 “理学” 认为世界的本原是什么? “理”、“天理”是世界的本原。阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容:

材料2:

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

一事不穷,则阙了一事道理;

一物不格,则阙了一物道理。 认识论:怎么才能通达“理”?格物致知理学的方法论思考:“格物致知”与今天的“实践出真知”有何不同?格物致知:格物,接触事物;致知,获得知识

简单理解就是通过实践、学习以明“理”。

凡事都要弄个明白,探个究竟;

格物:穷究,研究,

致知:即做个真正的明白人,为人行事决不湖涂。---“格物致知”二、宋明理学:思考:格物致知与实践出真知的区别?

同:“格致”与“实践”相似。强调通过对外界事物的考察和实践,来求取“真理”。

异:“知”不同。前者要“明理”,及儒家伦理道德(唯心);后者,是指客观规律和真理。(唯物)阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容:

材料3:人或有居孀贫穷无者,可再嫁否?”曰:“只是后世怕寒饿死,故有此说。然饿死事极小,失节事极大。——《二程遗书》

材料4:朱熹说:“天理人欲,不容并立”,“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。

材料5:所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智、信岂不是天理?君臣、父子、夫妻岂不是天理?在个人修养(“人性”)上如何实践“理”?修养观——“存天理,灭人欲”天理:封建道德规范和等级秩序;

理学实质;用儒家纲常伦理来约束社会,维护专制统治,遏制人自然欲望什么是天理?理学的实质是什么?3.主要思想观点理三纲五常

存天理,灭人欲“格物致知”程朱理学含义:以“天理”为核心的儒家观念系统代表人物:“二程”、朱熹主要思想宇宙观 :“理”是世界的本原认识论:通过“格物致知”的方法把握“理”伦理观:“存天理,灭人欲”朱熹编著《四书章句集注》元朝将其作为科举考试的内容明初确定了程朱理学在思想界的统治地位发展实质:维护封建统治秩序拓展训练

一、单项选择

1、“存天理,灭人欲”,这里的“天理”主要指:

A、儒家伦理道德 B、自然规律

C、人的良知 D、上天的意志

A2、下列宋明理学家中,提倡“去人欲,存天理”观念的是

A、朱熹 B、程颢 C、周敦颐 D、王守仁

3、三纲五常”、“三从四德”的思想都是从哪种理论而来的

A、儒家学说 B、道家学说 C、宋明理学 D、佛教Ac材料一:宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。 -------朱熹

材料二:仁者,爱人;克己复礼为仁;为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。 -----《论语》

回答:1.材料一朱熹认为世界的本原是什么?请说明实质?

2材料二主要体现了孔子哪些思想?

3材料一主要继承发展了材料二的那一方面?

4根据材料结合所学知识,朱熹学说为什么受到统治者的重视?阅读下列材料,归纳陆王心学的主要内容:

材料1:人皆有是心,心皆具是理。

材料2:此心此理,我固有之,所谓万物皆备于我,昔之圣贤先得我心之所同然者耳。

材料3:宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。心皆是理,心即理也。思考:概括陆九渊的主要观点。“心即理也”方法论:“发明本心”

(内心反省)阅读下列材料,归纳陆王心学的主要内容:

材料4:心之本体,原是个天理,原无非理;良知是天理之昭明灵觉处,故良知即天理。

材料5:知是心的本体,心自然会知。见父自然知孝,见兄自然知弟,见孺子入井自然知恻隐,此便是良知 。

材料6:“破山中贼易,破心中贼难。”思考:结合教材,王阳明提出这一理论的背景是什么?并概括其主要观点。“心外无物”“心外无理”思想核心——“致良知”方法论:

“克服私欲,恢复良知”思考:材料六体现了什么观点?重树思想标准(良知)的重要性②“发明本心”以求理陆王心学陆九渊心学 ①心是天地万物的渊源“阳明心学” ①“致良知”②强调自我的主动作用 3.主要思想观点理三纲五常

存天理,灭人欲“格物致知”心(心即理)内心反省

致良知、知行合一理学的特点:

1、进一步思辨化

2、更加强调伦理道德为思想核心

3、更多吸收了佛、道因素马上爬上书架翻查飞机种类性能以及防空方法 。应该闭目静坐,泰山崩于前而目不瞬,不为机声所慑。加深理解程朱理学和陆王心学差别陆王心学代表程朱理学代表 “敌机来了”三、对宋明理学的认识1、怎样理解二程、朱熹、王阳明观点的异同?《赏花》二程、朱子、阳明与友游园,时春风和煦,百花怒放。

友问:为何百花如此美丽?

二程说:“天生的。”

朱子说:“对,天生的。”

阳明说:“天生是天生的,但这是我看到了,百花才是

美丽的。”世界本原同:都认为世界本原是“理”。异:程朱理学认为世界的本原是外在的“理”,心学认为世界本原是内在的“心”,认为本心是“理”。《父子关系》二程说:“老爸就是老爸,儿子就是儿子,这是上天安排的,所以儿子要孝敬老爸,这就是孝。”

朱子说:“对,父子关系是上天安排的,并且儿子不能有忤逆之念,这就是孝。(父子君臣,天下之定理)

阳明说:“孝顺自己老爸是应该的,人本来就有孝心,但,我们对别人的老爸也要孝,这才是真正的孝。”

(亲吾之父以及人之父,以及天下人之父)道德修养同:都认为伦理道德是“天理”决定的;

人们要提高道德修养,不要偏离天理 。异:对人们道德修养的要求和途径不同。阅读不同时期宋明理学的代表人物的观点:

材料1 程颐:“天下只是一个理”“万物皆是理” 朱熹:“存天理,去人欲”

材料2 朱熹:“一事不穷,则阙了一事道理; 一物不格则阙了一物道理”。

材料3 王守仁:“心即理”“知行合一” “致良知为圣人教人第一义”。

材料4 朱熹:“人之异于禽兽,是父子有亲,君臣 有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”

材料5 程颐:“饿死事小,失节事大”

材料6 张载:“为天地立心,为生民立命,为往圣断绝 学,为万事开太平”; 顾炎武:“天下兴亡,匹夫有责”。回答:

1.材料1中的“理”指什么?他们认为“天理”与“人欲”是什么关系???2.材料2和材料3关于朱、王关于贯通明理的途径有何差异?3.根据以上材料说明宋明理学的主张有哪些可取和不可取的地方?我们今天对宋明理学应采取什么态度???“理”指儒家伦理道德;是对立关系?程、朱主张“格物致知”,既通过实践、学习明事理;陆王主张“致良知”,即通过自我反思,回复良知,天理就在心中三、对宋明理学的认识2、我们应该怎样对待宋明理学?二、宋明理学1.程朱理学格物致知 三纲五常二十四孝故事 扇枕温衾

黄香,东汉人。九岁丧母,事父极孝。酷夏时为父亲扇凉枕席,寒冬时用身体为父亲温暖被褥。世界本原——理 社会——儒家伦理道德 人——人性

二、宋明理学1.程朱理学世界——理 社会——儒家伦理道德

人——人性格物致知 三纲五常二十四孝故事 恣蚊饱血

吴猛,晋朝人。八岁时家里贫穷,没有蚊帐,蚊虫叮咬使父亲不能安睡。吴猛总是赤身坐在父亲床前,任蚊虫叮咬而不驱赶,担心蚊虫离开自己去叮咬父亲。二、宋明理学1.程朱理学世界——理 社会——儒家伦理道德

人——人性格物致知 三纲五常二十四孝故事 郭巨埋儿

郭巨,晋代人,对母极孝。后家境逐渐贫困,妻子生一男孩,郭巨担心养这个孩子会影响供养母亲,遂和妻子商议:不如埋掉儿子,节省些粮食供养母亲。挖坑时,在地下忽见一坛黄金,夫妻得到黄金,回家孝敬母亲,并得以兼养孩子。 1、翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人”----鲁迅贞洁牌坊的背后是血泪 2 三从四德:“三从” :在家从父、出嫁从夫、夫死从子。“四德” :妇德、妇言、妇容、妇功3 “酷吏以法杀人,后儒以理杀人”“人死于法,犹有怜之者;

死于理,其谁怜之?”

——清人戴震宋明理学压抑、扼杀人的自然欲求,有助于统治者维护专制统治。消极海纳百川,

有容乃大;

壁立千仞,

无欲则刚.

—(清)林则徐 宋明理学崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,对塑造中华民族的性格有着积极影响。积极三、对宋明理学的认识消极——三纲五常维系专制,压制扼杀自然欲求积极——重视主观意志,注重气节品德,讲求自我

节制,强调责任使命,凸显人性庄严批判、继承、改造;

去粗存精、去伪存真宋明理学儒学的困境与“三教合一”的出现理学的发展创立:北宋二程等人

成熟:南宋朱熹

发展:陆王心学背景: 知识·梳理程朱理学与陆王心学有什么异同?共同点: 1、内容相同:2、影响相同:A、都有助于统治者维护专制统治,都压制、扼杀人们的自然欲求 都是儒学的表现形式,都继承了孔孟“仁”“礼”的思想,都认为世界本原是“理”。B、理学重视主观意志力量,强调人的社会责任和历史使命,对塑造中华民族的性格都起了积极影响程朱理学与陆王心学有什么异同?不同点: 程朱理学认为世界的本原是外在的“理”,陆王心学认为世界本原是内在的“心”,认为本心是“理”。 程朱理学主张用“格物致知”的方法去认识和把握“理”,陆王心学提出,求“理”就是进行内心的反省,克服私欲,回复良知就能成为圣贤。1、对世界本原的具体认识不同:2、把握“理”的途径不同:二、材料辨析题

阅读不同时期宋明理学的代表人物的观点:

材料1:程颐:“天下只是一个理”“万物皆是理”;

朱熹:“存天理,去人欲”

材料2:朱熹:“一事不穷,则阙了一事道理;一物不格, 则阙了一物道理”。

材料3:王守仁:“心即理”“知行合一” “致良知为圣人教人第一义”

材料4:朱熹:“人之异于禽兽,是父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”;

材料5:程颐:“饿死事小,失节事大”

材料6:张载:“为天地立心,为生民立命,为往圣断绝学,为万事开太平”;顾炎武:“天下兴亡,匹夫有责”1、材料1中的“理”指什么?他们认为“天理”与“人欲”是什么关系?

2、材料2和材料3关于朱、王关于贯通明理的途径有何差异?

3、根据以上材料说明宋明理学的主张有哪些可取和不可取的地方?我们今天对宋明理学应采取什么态度?回答:二、材料辨析题

1、“理”指儒家伦理道德;是对立关系。

2、程、朱主张“格物致知”,既通过实践、学习明事理;陆王主张“致良知”,即通过自我反思,回复良知,天理就在心中。

3、参考思路:、

可取的一面:①宋明理学具有和谐意识,强调人与自然、与家庭、与国家的和谐的意识。

②宋明理学具有忧患意识,鼓舞历代仁人志士胸怀天下,奋发进取,为理想不懈追求。

③宋明理学崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,可以促进文明的进步。

④宋明理学强调身体力行,强调自主自强的精神,对中国文化起了推动和促进作用。

不可取的一面:①尊卑等级观念;②重男轻女的观念;③轻视自然科学的观念;④轻视个体自由的观念;⑤重礼轻法的观念等。

对宋明理学应采取的态度:批判、继承、改造;去粗存精,去伪存真。《祝福》1924.2.7 “四叔是一个讲理学的老监生。……闹是谁也总要闹一闹的,只要用绳子一捆,塞在花轿里,抬到男家,捺上花冠,拜堂,关上房门,就完事了。可是详林嫂真出格,听说那时实在闹得利害,大家还都说大约因为在念书人家做过事,所以与众不同呢。太太,我们见得多了:回头人出嫁,哭喊的也有,说要寻死觅活的也有,抬到男家闹得拜不成天地的也有,连花烛都砸了的也有。样林嫂可是异乎寻常,他们说她一路只是嚎,骂,抬到贺家坳,喉咙已经全哑了。拉出轿来,两个男人和她的小叔子使劲的捺住她也还拜不成夭地。他们一不小心,一松手,阿呀,阿弥陀佛,她就一头撞在香案角上,头上碰了一个大窟窿,鲜血直流,用了两把香灰,包上两块红布还止不住血呢。直到七手八脚的将她和男人反关在新房里,还是骂,阿呀呀,这真是……。

历史的长河滚滚而流,历史的车轮不断前进,儒学的权威会不会受到挑战呢?答案是肯定的!儒学的信徒们是如何应对挑战的呢?儒学又如何保持它的主流地位呢?与时俱进,不断创新,发展和完善自己的学说!儒学之所以能够保持它在中国文化中的主流地位,一个重要的原因就是儒学是一个不断发展完善的思想体系。

宋明时期,儒学发展到了一个新的阶段——宋明理学阶段。理学在宋代兴起,在明代掀起一个高潮,将儒家思想发展到一个新的高度。什么是理学?宋明理学为什么会兴起?他们的主张有哪些?我们应该怎么看待宋明理学呢?这节课我们就来学习这些内容。 探究学习回忆春秋以来儒家思想形成过程及地位变化情况?产生发展重创正统1大一统罢黜百家独尊儒术

2君权神授

3三纲五常仁义王道

君舟民水

性恶仁政

民贵君轻

性善仁

德

礼

教

性近思想董仲舒荀子孟子孔子代表正统重创蔚然大宗创立特征宋明隋唐魏晋西汉秦战国春秋时期汉代以后,儒家思想经历了怎样的发展历程?探究学习儒家思想是中华民族传统文化的核心,它与佛、道家思想一起构成了中国人文化心理结构的主干。知识回顾:宋明以前,儒家思想经历了怎样的发展演变?春秋战国时期产生,以孔孟之学为其学说基点秦始皇为巩固政权,在思想文化领域打击儒家,甚至走到“焚书坑儒”的极端汉武帝时,经董仲舒改造,儒家学说由民间学说变为官方意识,一举获得“独尊”地位,又走到了另一个极端:被制度化了。魏晋时,在玄学、佛教思想的冲击下,儒学一度衰弱,玄学的发展,标志儒道进一步合流。宋代,儒学吸取佛、道思想,更加完善和哲理化,发展到理学阶段,明代掀起高潮。这是封建社会后期孕育发展起来的“新儒家”。什么是理学?为什么会兴起?它与孔孟之学有什么不同?我们应该如何看待呢?江 南 春

唐?杜牧

千里莺啼绿映红,

水村山郭酒旗风。

南朝四百八十寺,

多少楼台烟雨中。

这首诗反映了什么现象?宗教的兴盛 白马寺创建于东汉时期,是佛教传入我国后第一座由官府建造的寺院,所以历来被尊为中国佛教的“祖庭”和“释源”,有“中国第一古刹”之称。白马寺(河南洛阳)场景一:佛教的发展

材料一:西汉末年,佛教通过丝绸之路由中亚传入中国。东汉明帝排使臣到西域求佛法,请来两位高僧,还用白马驮来佛经。鸣笛要两位高僧在洛阳传教,并为他们修建了白马寺。魏晋南北朝时期佛教盛行。历代皇帝也有不少大兴佛教的。如南朝梁武帝三次出家,杨坚、武则天都曾兴佛。

材料二:南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

材料三:佛教在传播过程中提出了一些切近人们对自身、对现世的思考和关怀的理念。如宣扬“天堂地狱”、“因果报应”、“六道轮回”的观念,号召人们忍受苦难,到来时寻求幸福。探究学习思考:佛教盛行的原因有哪些?统治者支持;

符合老百姓在乱世中求得解脱和超越的愿望。场景二:道教的发展

材料一:东汉末年民间流行的神仙方术与道家学说相结合,形成了道教。魏晋南北朝时,道教成为为统治者服务的宗教。唐朝皇帝奉老子为祖先,道教地位很高。

材料二:中国古代追求长生不老、隐逸无为的道家思想,为许多在世俗权力角逐中失意的士大夫和逃避战火的普通民众所信奉。探究学习场景三:儒家思想的发展

材料一:自“罢、独”后,儒家思想占统治地位。儒生们专注于考据与训诂。同时,将现实一切政治的、人生的现象归结为天意。另外,儒家思想着重于人的道德实践,缺少应有的抽象哲学理论。

材料二:伴随社会动荡不安,王朝更迭,“君臣等级观念”受到质疑。而儒家不但不能解释,反而赤裸裸的恐吓人们。

材料三:“民不出粟米麻丝、作器皿、通财货以事上则诛”——韩愈《原道》

思考:材料反映了儒家思想发生了怎样的变化?

变化:儒家思想自身僵化,且与社会需要有脱节。

如果你是老百姓面对乱世,你如何选择?

这对儒家思想产生了什么影响?

儒学出现了危机。情景再现回顾:影响一种思想兴衰的因素?

自身理论是否完善、有没有现实需要。

一、背景

1.佛、道传播,儒学出现危机

儒学自身僵化;佛道思想更符合人们的要求。

随着时代变迁,儒生将如何化解这场危机呢?

材料一:宋代智圆说:“尝谓三教之大,其不可遗也。行五常,正三纲,得人伦之大体,儒有焉;绝圣弃智,守雌保弱,道有焉;自因克果,反妄归真,俾千变万态,复乎心性,释有焉。

材料二:政恶多门久矣……三教(儒、佛、道)于是乎可一矣。——隋·王通《中说·问易篇》

2.“三教合一”潮流出现,并弥漫社会生活各领域探究学习《三教图》(清·丁云鹏),现藏于北京故宫博物院。图中的三教是:儒、释、道 、

三个人分别是:_孔子_佛陀、_老子 _、儒、佛、道三家相互影响和融合(2) 道教理论和儒家思想结合起来,提出道教徒要以忠孝仁信为本; (3)佛教调整了与世俗王权的关系,调整了与儒学的关系,调整了与民俗的关系。特别是调整了与儒学的关系。 (1)儒家的政治伦理思想和道家哲学思想有机地结合在一起; “三教合一”的风景名胜左侧是佛教的弥勒院,右侧是道教的元君祠,中间是儒家胜景,孔子登临处。方寸之地,三教会集,巧妙融合。泰山名胜

—

红门宫一、背景:三教合一1.佛、道传播,儒学出现危机2. “三教合一”潮流出现,并弥漫社会各领域3.儒学体系更新,深受佛道哲学影响新兴的儒学思潮既要回答佛、道关于宇宙、自然的深层思考,还要把这些思考与传统儒家对现实人生的关怀联系起来二、宋明理学1.理学的含义什么是理学 理学是儒学、道教、佛教三家融合的产物,它以“理”(或“天理”)为核心,既贯通宇宙自然和人生命运,又继承孔孟正宗,并能治理国家的新儒学。 二、宋明理学2.代表人物儒 学宋明理学理 学心 学程颢程颐朱熹北宋南宋陆九渊王阳明南宋明朝发展发展理学集大成者心学集大成者3.主要思想观点阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容:

材料1:万物皆只是一个天理,己何与焉?

所谓万物一体者,皆有此理。只为从那里来。“生生之谓易”,生则一时生,皆完此理。

天下物皆可以理照,有物必有则,一物需有一理。 “理学” 认为世界的本原是什么? “理”、“天理”是世界的本原。阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容:

材料2:

今日格一件,明日格一件,积习既多,然后脱然自有贯通处。

一事不穷,则阙了一事道理;

一物不格,则阙了一物道理。 认识论:怎么才能通达“理”?格物致知理学的方法论思考:“格物致知”与今天的“实践出真知”有何不同?格物致知:格物,接触事物;致知,获得知识

简单理解就是通过实践、学习以明“理”。

凡事都要弄个明白,探个究竟;

格物:穷究,研究,

致知:即做个真正的明白人,为人行事决不湖涂。---“格物致知”二、宋明理学:思考:格物致知与实践出真知的区别?

同:“格致”与“实践”相似。强调通过对外界事物的考察和实践,来求取“真理”。

异:“知”不同。前者要“明理”,及儒家伦理道德(唯心);后者,是指客观规律和真理。(唯物)阅读下列材料,归纳程朱理学的主要内容:

材料3:人或有居孀贫穷无者,可再嫁否?”曰:“只是后世怕寒饿死,故有此说。然饿死事极小,失节事极大。——《二程遗书》

材料4:朱熹说:“天理人欲,不容并立”,“天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭”。学习和修养的目的就是“遏人欲而存天理”。

材料5:所谓天理,复是何物?仁、义、礼、智、信岂不是天理?君臣、父子、夫妻岂不是天理?在个人修养(“人性”)上如何实践“理”?修养观——“存天理,灭人欲”天理:封建道德规范和等级秩序;

理学实质;用儒家纲常伦理来约束社会,维护专制统治,遏制人自然欲望什么是天理?理学的实质是什么?3.主要思想观点理三纲五常

存天理,灭人欲“格物致知”程朱理学含义:以“天理”为核心的儒家观念系统代表人物:“二程”、朱熹主要思想宇宙观 :“理”是世界的本原认识论:通过“格物致知”的方法把握“理”伦理观:“存天理,灭人欲”朱熹编著《四书章句集注》元朝将其作为科举考试的内容明初确定了程朱理学在思想界的统治地位发展实质:维护封建统治秩序拓展训练

一、单项选择

1、“存天理,灭人欲”,这里的“天理”主要指:

A、儒家伦理道德 B、自然规律

C、人的良知 D、上天的意志

A2、下列宋明理学家中,提倡“去人欲,存天理”观念的是

A、朱熹 B、程颢 C、周敦颐 D、王守仁

3、三纲五常”、“三从四德”的思想都是从哪种理论而来的

A、儒家学说 B、道家学说 C、宋明理学 D、佛教Ac材料一:宇宙之间一理而已。天得之而为天,地得之而为地,凡生于天地之间者,又各得之以为性;其张之为三纲,其纪之为五常,盖皆此理之流行,无所适而不在。 -------朱熹

材料二:仁者,爱人;克己复礼为仁;为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。 -----《论语》

回答:1.材料一朱熹认为世界的本原是什么?请说明实质?

2材料二主要体现了孔子哪些思想?

3材料一主要继承发展了材料二的那一方面?

4根据材料结合所学知识,朱熹学说为什么受到统治者的重视?阅读下列材料,归纳陆王心学的主要内容:

材料1:人皆有是心,心皆具是理。

材料2:此心此理,我固有之,所谓万物皆备于我,昔之圣贤先得我心之所同然者耳。

材料3:宇宙便是吾心,吾心即是宇宙。心皆是理,心即理也。思考:概括陆九渊的主要观点。“心即理也”方法论:“发明本心”

(内心反省)阅读下列材料,归纳陆王心学的主要内容:

材料4:心之本体,原是个天理,原无非理;良知是天理之昭明灵觉处,故良知即天理。

材料5:知是心的本体,心自然会知。见父自然知孝,见兄自然知弟,见孺子入井自然知恻隐,此便是良知 。

材料6:“破山中贼易,破心中贼难。”思考:结合教材,王阳明提出这一理论的背景是什么?并概括其主要观点。“心外无物”“心外无理”思想核心——“致良知”方法论:

“克服私欲,恢复良知”思考:材料六体现了什么观点?重树思想标准(良知)的重要性②“发明本心”以求理陆王心学陆九渊心学 ①心是天地万物的渊源“阳明心学” ①“致良知”②强调自我的主动作用 3.主要思想观点理三纲五常

存天理,灭人欲“格物致知”心(心即理)内心反省

致良知、知行合一理学的特点:

1、进一步思辨化

2、更加强调伦理道德为思想核心

3、更多吸收了佛、道因素马上爬上书架翻查飞机种类性能以及防空方法 。应该闭目静坐,泰山崩于前而目不瞬,不为机声所慑。加深理解程朱理学和陆王心学差别陆王心学代表程朱理学代表 “敌机来了”三、对宋明理学的认识1、怎样理解二程、朱熹、王阳明观点的异同?《赏花》二程、朱子、阳明与友游园,时春风和煦,百花怒放。

友问:为何百花如此美丽?

二程说:“天生的。”

朱子说:“对,天生的。”

阳明说:“天生是天生的,但这是我看到了,百花才是

美丽的。”世界本原同:都认为世界本原是“理”。异:程朱理学认为世界的本原是外在的“理”,心学认为世界本原是内在的“心”,认为本心是“理”。《父子关系》二程说:“老爸就是老爸,儿子就是儿子,这是上天安排的,所以儿子要孝敬老爸,这就是孝。”

朱子说:“对,父子关系是上天安排的,并且儿子不能有忤逆之念,这就是孝。(父子君臣,天下之定理)

阳明说:“孝顺自己老爸是应该的,人本来就有孝心,但,我们对别人的老爸也要孝,这才是真正的孝。”

(亲吾之父以及人之父,以及天下人之父)道德修养同:都认为伦理道德是“天理”决定的;

人们要提高道德修养,不要偏离天理 。异:对人们道德修养的要求和途径不同。阅读不同时期宋明理学的代表人物的观点:

材料1 程颐:“天下只是一个理”“万物皆是理” 朱熹:“存天理,去人欲”

材料2 朱熹:“一事不穷,则阙了一事道理; 一物不格则阙了一物道理”。

材料3 王守仁:“心即理”“知行合一” “致良知为圣人教人第一义”。

材料4 朱熹:“人之异于禽兽,是父子有亲,君臣 有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”

材料5 程颐:“饿死事小,失节事大”

材料6 张载:“为天地立心,为生民立命,为往圣断绝 学,为万事开太平”; 顾炎武:“天下兴亡,匹夫有责”。回答:

1.材料1中的“理”指什么?他们认为“天理”与“人欲”是什么关系???2.材料2和材料3关于朱、王关于贯通明理的途径有何差异?3.根据以上材料说明宋明理学的主张有哪些可取和不可取的地方?我们今天对宋明理学应采取什么态度???“理”指儒家伦理道德;是对立关系?程、朱主张“格物致知”,既通过实践、学习明事理;陆王主张“致良知”,即通过自我反思,回复良知,天理就在心中三、对宋明理学的认识2、我们应该怎样对待宋明理学?二、宋明理学1.程朱理学格物致知 三纲五常二十四孝故事 扇枕温衾

黄香,东汉人。九岁丧母,事父极孝。酷夏时为父亲扇凉枕席,寒冬时用身体为父亲温暖被褥。世界本原——理 社会——儒家伦理道德 人——人性

二、宋明理学1.程朱理学世界——理 社会——儒家伦理道德

人——人性格物致知 三纲五常二十四孝故事 恣蚊饱血

吴猛,晋朝人。八岁时家里贫穷,没有蚊帐,蚊虫叮咬使父亲不能安睡。吴猛总是赤身坐在父亲床前,任蚊虫叮咬而不驱赶,担心蚊虫离开自己去叮咬父亲。二、宋明理学1.程朱理学世界——理 社会——儒家伦理道德

人——人性格物致知 三纲五常二十四孝故事 郭巨埋儿

郭巨,晋代人,对母极孝。后家境逐渐贫困,妻子生一男孩,郭巨担心养这个孩子会影响供养母亲,遂和妻子商议:不如埋掉儿子,节省些粮食供养母亲。挖坑时,在地下忽见一坛黄金,夫妻得到黄金,回家孝敬母亲,并得以兼养孩子。 1、翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人”----鲁迅贞洁牌坊的背后是血泪 2 三从四德:“三从” :在家从父、出嫁从夫、夫死从子。“四德” :妇德、妇言、妇容、妇功3 “酷吏以法杀人,后儒以理杀人”“人死于法,犹有怜之者;

死于理,其谁怜之?”

——清人戴震宋明理学压抑、扼杀人的自然欲求,有助于统治者维护专制统治。消极海纳百川,

有容乃大;

壁立千仞,

无欲则刚.

—(清)林则徐 宋明理学崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,对塑造中华民族的性格有着积极影响。积极三、对宋明理学的认识消极——三纲五常维系专制,压制扼杀自然欲求积极——重视主观意志,注重气节品德,讲求自我

节制,强调责任使命,凸显人性庄严批判、继承、改造;

去粗存精、去伪存真宋明理学儒学的困境与“三教合一”的出现理学的发展创立:北宋二程等人

成熟:南宋朱熹

发展:陆王心学背景: 知识·梳理程朱理学与陆王心学有什么异同?共同点: 1、内容相同:2、影响相同:A、都有助于统治者维护专制统治,都压制、扼杀人们的自然欲求 都是儒学的表现形式,都继承了孔孟“仁”“礼”的思想,都认为世界本原是“理”。B、理学重视主观意志力量,强调人的社会责任和历史使命,对塑造中华民族的性格都起了积极影响程朱理学与陆王心学有什么异同?不同点: 程朱理学认为世界的本原是外在的“理”,陆王心学认为世界本原是内在的“心”,认为本心是“理”。 程朱理学主张用“格物致知”的方法去认识和把握“理”,陆王心学提出,求“理”就是进行内心的反省,克服私欲,回复良知就能成为圣贤。1、对世界本原的具体认识不同:2、把握“理”的途径不同:二、材料辨析题

阅读不同时期宋明理学的代表人物的观点:

材料1:程颐:“天下只是一个理”“万物皆是理”;

朱熹:“存天理,去人欲”

材料2:朱熹:“一事不穷,则阙了一事道理;一物不格, 则阙了一物道理”。

材料3:王守仁:“心即理”“知行合一” “致良知为圣人教人第一义”

材料4:朱熹:“人之异于禽兽,是父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”;

材料5:程颐:“饿死事小,失节事大”

材料6:张载:“为天地立心,为生民立命,为往圣断绝学,为万事开太平”;顾炎武:“天下兴亡,匹夫有责”1、材料1中的“理”指什么?他们认为“天理”与“人欲”是什么关系?

2、材料2和材料3关于朱、王关于贯通明理的途径有何差异?

3、根据以上材料说明宋明理学的主张有哪些可取和不可取的地方?我们今天对宋明理学应采取什么态度?回答:二、材料辨析题

1、“理”指儒家伦理道德;是对立关系。

2、程、朱主张“格物致知”,既通过实践、学习明事理;陆王主张“致良知”,即通过自我反思,回复良知,天理就在心中。

3、参考思路:、

可取的一面:①宋明理学具有和谐意识,强调人与自然、与家庭、与国家的和谐的意识。

②宋明理学具有忧患意识,鼓舞历代仁人志士胸怀天下,奋发进取,为理想不懈追求。

③宋明理学崇尚道德,重义轻利,强调自我约束,可以促进文明的进步。

④宋明理学强调身体力行,强调自主自强的精神,对中国文化起了推动和促进作用。

不可取的一面:①尊卑等级观念;②重男轻女的观念;③轻视自然科学的观念;④轻视个体自由的观念;⑤重礼轻法的观念等。

对宋明理学应采取的态度:批判、继承、改造;去粗存精,去伪存真。《祝福》1924.2.7 “四叔是一个讲理学的老监生。……闹是谁也总要闹一闹的,只要用绳子一捆,塞在花轿里,抬到男家,捺上花冠,拜堂,关上房门,就完事了。可是详林嫂真出格,听说那时实在闹得利害,大家还都说大约因为在念书人家做过事,所以与众不同呢。太太,我们见得多了:回头人出嫁,哭喊的也有,说要寻死觅活的也有,抬到男家闹得拜不成天地的也有,连花烛都砸了的也有。样林嫂可是异乎寻常,他们说她一路只是嚎,骂,抬到贺家坳,喉咙已经全哑了。拉出轿来,两个男人和她的小叔子使劲的捺住她也还拜不成夭地。他们一不小心,一松手,阿呀,阿弥陀佛,她就一头撞在香案角上,头上碰了一个大窟窿,鲜血直流,用了两把香灰,包上两块红布还止不住血呢。直到七手八脚的将她和男人反关在新房里,还是骂,阿呀呀,这真是……。

同课章节目录

- 专题一 中国传统文化主流思想的演变

- 一 百家争鸣

- 二 汉代儒学

- 三 宋明理学

- 四 明末清初的思想活跃局面

- 专题二 古代中国的科学技术与文化

- 一 中国古代的科学技术成就

- 二 中国的古代艺术

- 三 中国古典文学的时代特色

- 专题三 近代中国思想解放的潮流

- 一 “顺乎世界之潮流”

- 二 新文化运动

- 三 马克思主义在中国的传播

- 专题四 20世纪以来中国重大思想理论成果

- 一 孙中山的三民主义

- 二 毛泽东思想的形成与发展

- 三 建设中国特色社会主义理论

- 专题五 现代中国的文化与科技

- 一 文化事业的曲折发展

- 二 人民教育事业的发展

- 三 科学技术的发展与成就

- 专题六 西方人文精神的起源与发展

- 一 蒙昧中的觉醒

- 二 神权下的自我

- 三 专制下的启蒙

- 四 理性之光与浪漫之声

- 专题七 近代以来科学技术的辉煌

- 一 近代物理学的奠基人和革命者

- 二 追寻生命的起源

- 三 人类文明的引擎

- 四 向“距离”挑战

- 专题八 19世纪以来的文学艺术

- 一 工业革命时代的浪漫情怀

- 二 碰撞与冲突

- 三 打破隔离的坚冰

- 四 与时俱进的文学艺术

- 学习与探究之一:科举制度的利与弊

- 学习与探究之二:“三代人眼中的教育”访谈录

- 学习与探究之三:艺术中的历史