浙教版科学 八下 3.2氧化和燃烧(一)(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学 八下 3.2氧化和燃烧(一)(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 855.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-04 10:52:12 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

浙教版科学八下空气与生命3.2氧化和燃烧(一)(含答案)

一、选择题

1.燃着的酒精灯不慎打翻而着火,而火势不太大时,应采取的最合理的措施是( )

A.用干布擦净 B.用湿抹布扑盖 C.用水浇灭 D.用灭火器灭火

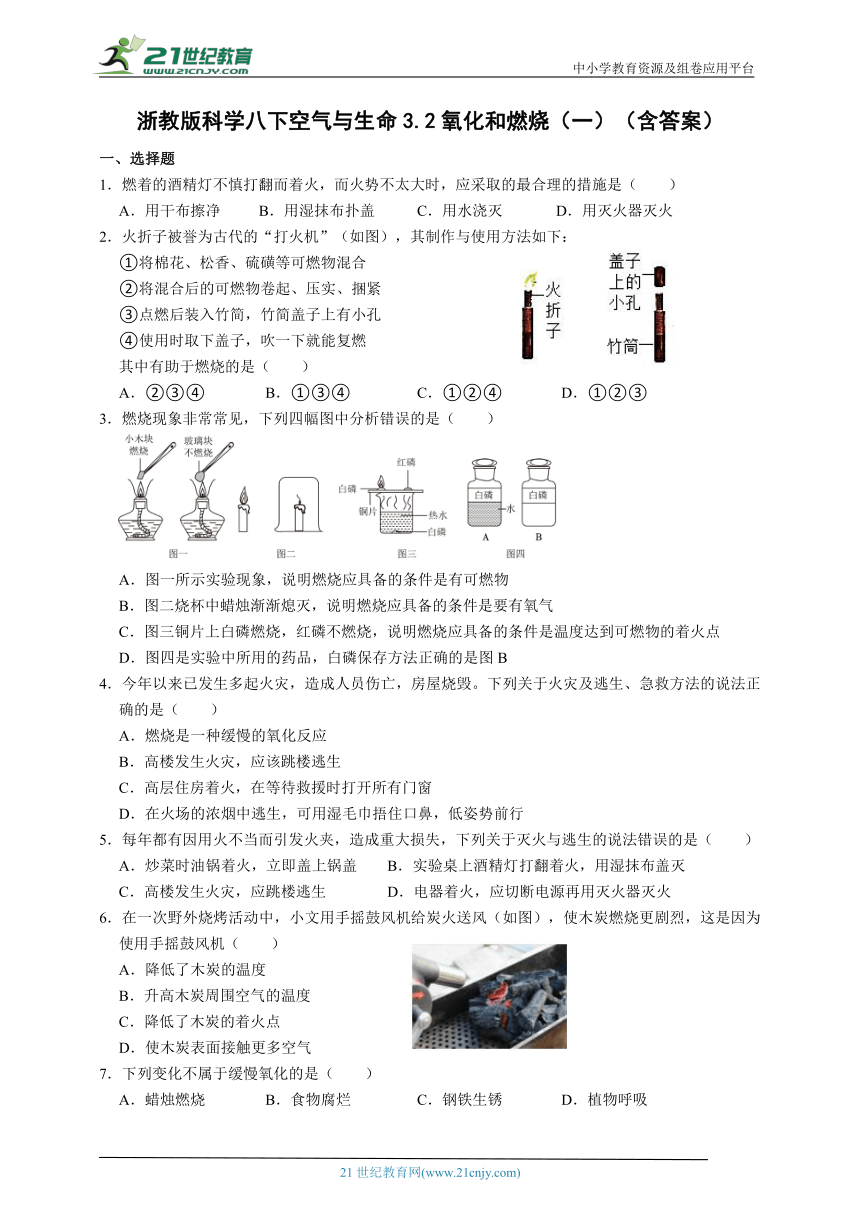

2.火折子被誉为古代的“打火机”(如图),其制作与使用方法如下:

①将棉花、松香、硫磺等可燃物混合

②将混合后的可燃物卷起、压实、捆紧

③点燃后装入竹简,竹简盖子上有小孔

④使用时取下盖子,吹一下就能复燃

其中有助于燃烧的是( )

A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③

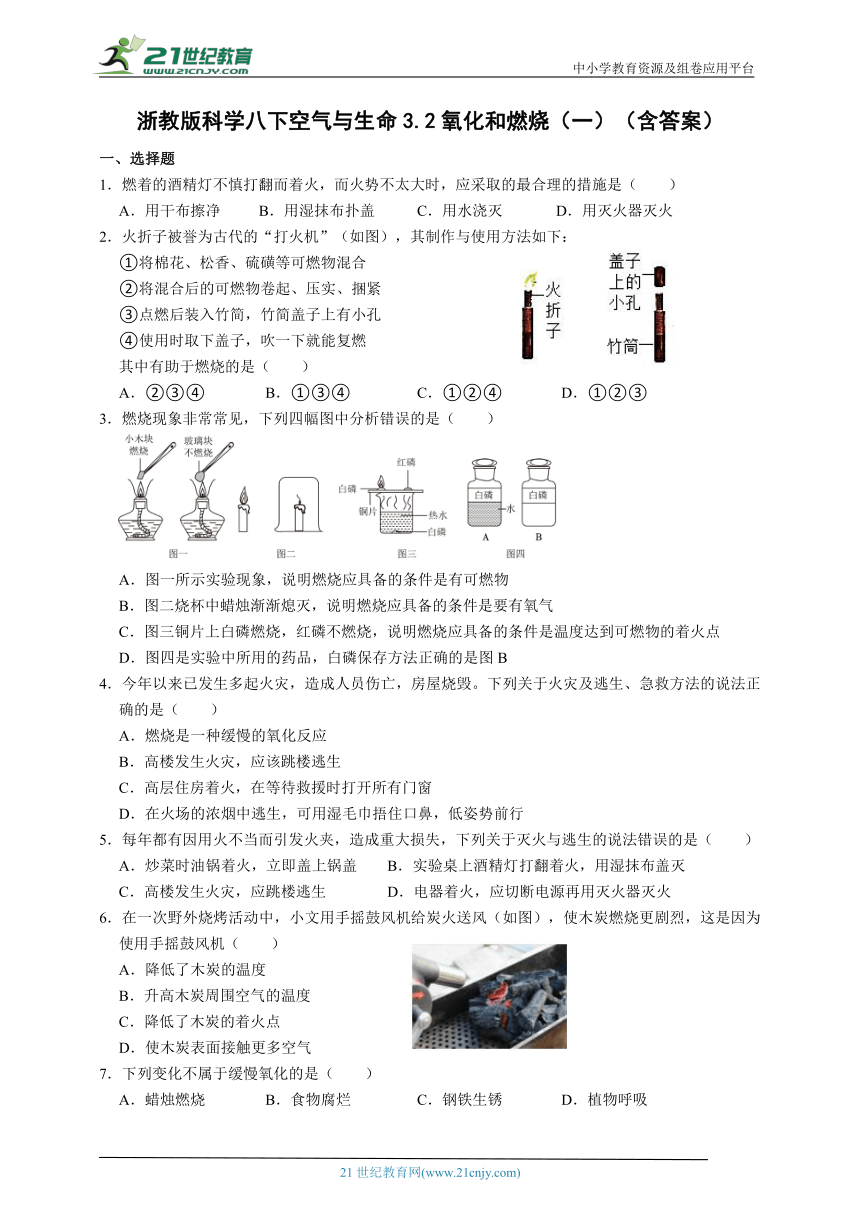

3.燃烧现象非常常见,下列四幅图中分析错误的是( )

A.图一所示实验现象,说明燃烧应具备的条件是有可燃物

B.图二烧杯中蜡烛渐渐熄灭,说明燃烧应具备的条件是要有氧气

C.图三铜片上白磷燃烧,红磷不燃烧,说明燃烧应具备的条件是温度达到可燃物的着火点

D.图四是实验中所用的药品,白磷保存方法正确的是图B

4.今年以来已发生多起火灾,造成人员伤亡,房屋烧毁。下列关于火灾及逃生、急救方法的说法正确的是( )

A.燃烧是一种缓慢的氧化反应

B.高楼发生火灾,应该跳楼逃生

C.高层住房着火,在等待救援时打开所有门窗

D.在火场的浓烟中逃生,可用湿毛巾捂住口鼻,低姿势前行

5.每年都有因用火不当而引发火夹,造成重大损失,下列关于灭火与逃生的说法错误的是( )

A.炒菜时油锅着火,立即盖上锅盖 B.实验桌上酒精灯打翻着火,用湿抹布盖灭

C.高楼发生火灾,应跳楼逃生 D.电器着火,应切断电源再用灭火器灭火

6.在一次野外烧烤活动中,小文用手摇鼓风机给炭火送风(如图),使木炭燃烧更剧烈,这是因为使用手摇鼓风机( )

A.降低了木炭的温度

B.升高木炭周围空气的温度

C.降低了木炭的着火点

D.使木炭表面接触更多空气

7.下列变化不属于缓慢氧化的是( )

A.蜡烛燃烧 B.食物腐烂 C.钢铁生锈 D.植物呼吸

8.“纸火锅”是用纸张为容器盛放汤料,当点燃酒精加热纸锅时,纸锅不会燃烧。对此现象的解释正确的是( )

A.纸张不是可燃物

B.空气不充足

C.浸湿的纸张着火点降低

D.浸湿的纸张温度未能达到着火点

9.将一根火柴折断,分成火柴头和火柴梗两部分,放在如图铜片上加热,火柴头先燃烧。对该现象的解释,下列说法正确的是( )

A.火柴梗不是可燃物

B.火柴头着火点比火柴梗低

C.火柴梗燃烧需要更多的氧气

D.加热提高了火柴头的着火点

10.目前,许多烧烤店都改用机制炭作燃料,引燃机制炭可以使用固体酒精,盖灭机制炭可以使用炭灰,下列有关说法错误的是( )

A.酒精的燃烧是为了升高温度

B.炭灰可以隔绝空气而使机制炭熄灭

C.酒精的燃烧会升高机制炭的着火点

D.机制炭做成空心可以增大与空气的接触面积

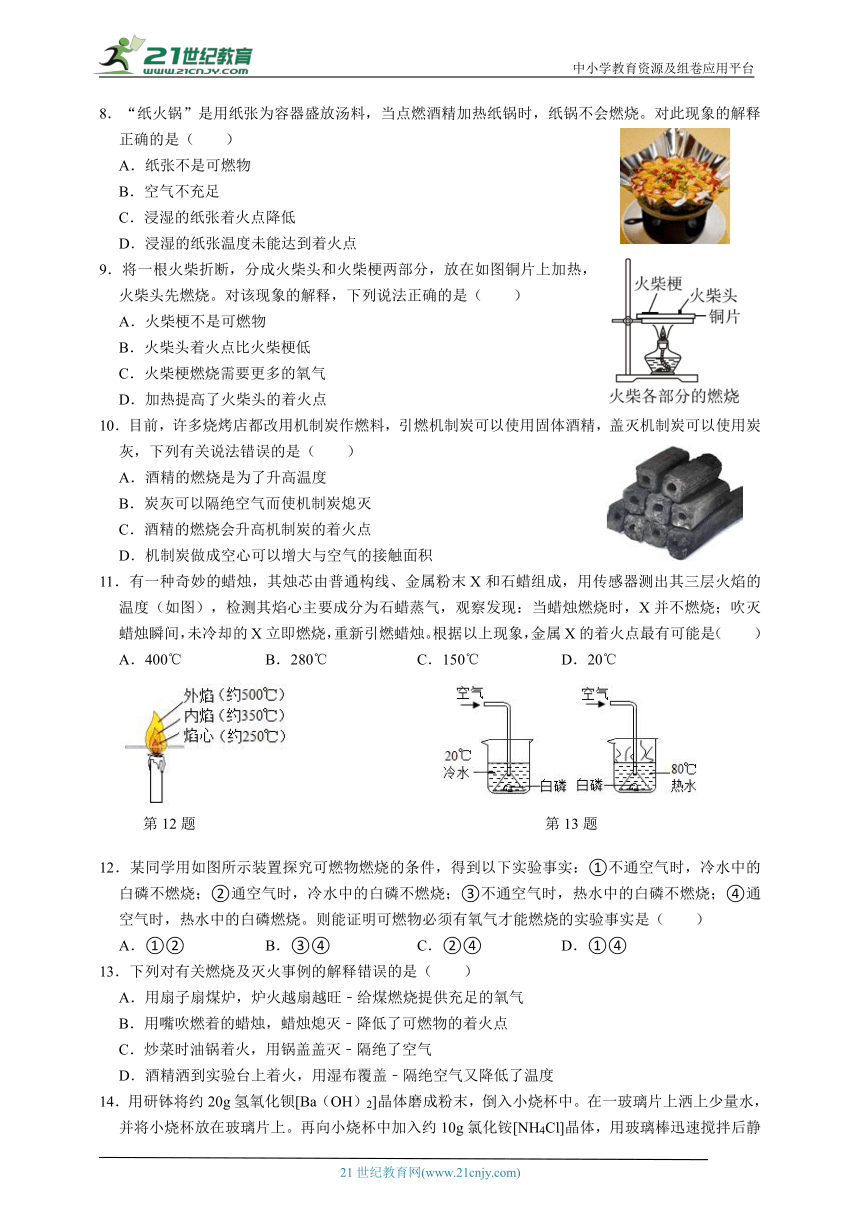

11.有一种奇妙的蜡烛,其烛芯由普通构线、金属粉末X和石蜡组成,用传感器测出其三层火焰的温度(如图),检测其焰心主要成分为石蜡蒸气,观察发现:当蜡烛燃烧时,X并不燃烧;吹灭蜡烛瞬间,未冷却的X立即燃烧,重新引燃蜡烛。根据以上现象,金属X的着火点最有可能是( )

A.400℃ B.280℃ C.150℃ D.20℃

12.某同学用如图所示装置探究可燃物燃烧的条件,得到以下实验事实:①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通空气时,冷水中的白磷不燃烧;③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。则能证明可燃物必须有氧气才能燃烧的实验事实是( )

A.①② B.③④ C.②④ D.①④

13.下列对有关燃烧及灭火事例的解释错误的是( )

A.用扇子扇煤炉,炉火越扇越旺﹣给煤燃烧提供充足的氧气

B.用嘴吹燃着的蜡烛,蜡烛熄灭﹣降低了可燃物的着火点

C.炒菜时油锅着火,用锅盖盖灭﹣隔绝了空气

D.酒精洒到实验台上着火,用湿布覆盖﹣隔绝空气又降低了温度

14.用研钵将约20g氢氧化钡[Ba(OH)2]晶体磨成粉末,倒入小烧杯中。在一玻璃片上洒上少量水,并将小烧杯放在玻璃片上。再向小烧杯中加入约10g氯化铵[NH4Cl]晶体,用玻璃棒迅速搅拌后静止片刻,提起小烧杯。下列对如图实验现象的观察和分析中,正确的是( )

A.反应物的总化学能低于生成物的总化学能

B.该反应和燃烧一样是放热反应

C.反应过程中,化学能转化为热能

D.用手触摸杯壁,能感觉到发热

二、填空题

15.课堂上,老师演示了铁粉和硫粉反应的实验,装置如图所示。

(1)“沾有氢氧化钠溶液的棉花”所起的作用是 。

(2)反应开始后便撤离酒精灯,混合物仍呈红热状态,直至反应结束,说明该反应是一个 (填“吸热”或“放热”)反应。

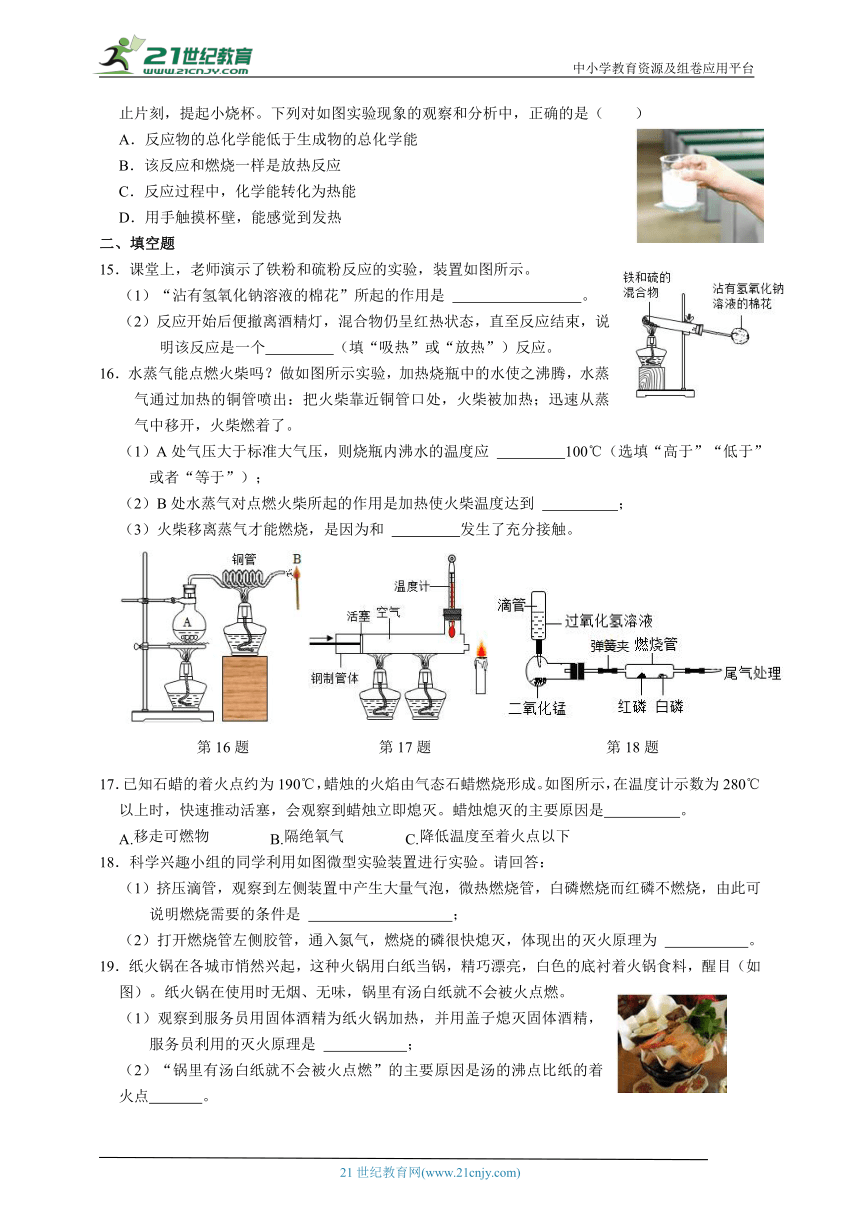

16.水蒸气能点燃火柴吗?做如图所示实验,加热烧瓶中的水使之沸腾,水蒸气通过加热的铜管喷出:把火柴靠近铜管口处,火柴被加热;迅速从蒸气中移开,火柴燃着了。

(1)A处气压大于标准大气压,则烧瓶内沸水的温度应 100℃(选填“高于”“低于”或者“等于”);

(2)B处水蒸气对点燃火柴所起的作用是加热使火柴温度达到 ;

(3)火柴移离蒸气才能燃烧,是因为和 发生了充分接触。

17.已知石蜡的着火点约为190℃,蜡烛的火焰由气态石蜡燃烧形成。如图所示,在温度计示数为280℃以上时,快速推动活塞,会观察到蜡烛立即熄灭。蜡烛熄灭的主要原因是 。

A.移走可燃物 B.隔绝氧气 C.降低温度至着火点以下

18.科学兴趣小组的同学利用如图微型实验装置进行实验。请回答:

(1)挤压滴管,观察到左侧装置中产生大量气泡,微热燃烧管,白磷燃烧而红磷不燃烧,由此可说明燃烧需要的条件是 ;

(2)打开燃烧管左侧胶管,通入氮气,燃烧的磷很快熄灭,体现出的灭火原理为 。

19.纸火锅在各城市悄然兴起,这种火锅用白纸当锅,精巧漂亮,白色的底衬着火锅食料,醒目(如图)。纸火锅在使用时无烟、无味,锅里有汤白纸就不会被火点燃。

(1)观察到服务员用固体酒精为纸火锅加热,并用盖子熄灭固体酒精,服务员利用的灭火原理是 ;

(2)“锅里有汤白纸就不会被火点燃”的主要原因是汤的沸点比纸的着火点 。

20.某物质的着火点为t℃,根据如图分析该物质无法燃烧的点是: 。请写出其中某一个点无法燃烧的原因: 。

三、探究题

21.小金用如图所示装置进行“燃烧需要哪些条件”的探究实验。升温至40℃的过程中,仅①燃烧;继续升温至240℃的过程中,③也燃烧;④一直未燃烧。请你利用这个实验装置,回答下列问题。

(1)将装置的温度调到40℃,发现:①燃烧,③没有燃烧,说明燃烧需要 。

(2)将装置的温度调到240℃,对比 (填序号)两组的现象,说明燃烧需要可燃物与氧气接触。

(3)你认为④一直未燃烧的原因是 。

22.近日,一位资深驴友在微信圈分享户外野营经验时,称只要用一张口香糖的包装锡纸,用剪刀剪成中间狭窄的条形,并将锡纸两端分别接在一节干电池的正负极,锡纸就可以燃烧起来,从而可以较快地获取火种。据此,兴趣小组做了如下实验:

取长度为9厘米,宽度为5毫米,中间窄度不同的锡纸条搭在一节5号干电池的正负极,实验现象如下表:

中间部分窄度/mm 1 2 3 4 5

现象 少量火星、狭窄处迅速裂断 狭窄处被点燃 狭窄处出现大量火星,不断裂 狭窄处出现少量火星、不断裂 狭窄处无火星

(1)若用此“锡纸”较快获取火种,应该选取多少窄度的为宜? 。

(2)请你分析为什么多次实验都是锡纸中间最窄处先燃烧或先出现火星? 。

(3)兴趣小组认为影响“锡纸”被点燃的因素还与 有关,他们又开始了探究……

四、解答题

23.用如图所示实验验证可燃物的燃烧条件。已知:白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃。

(1)可观察到燃烧现象的实验是 (填序号)。

(2)能验证可燃物燃烧温度需要达到着火点的现象是 。

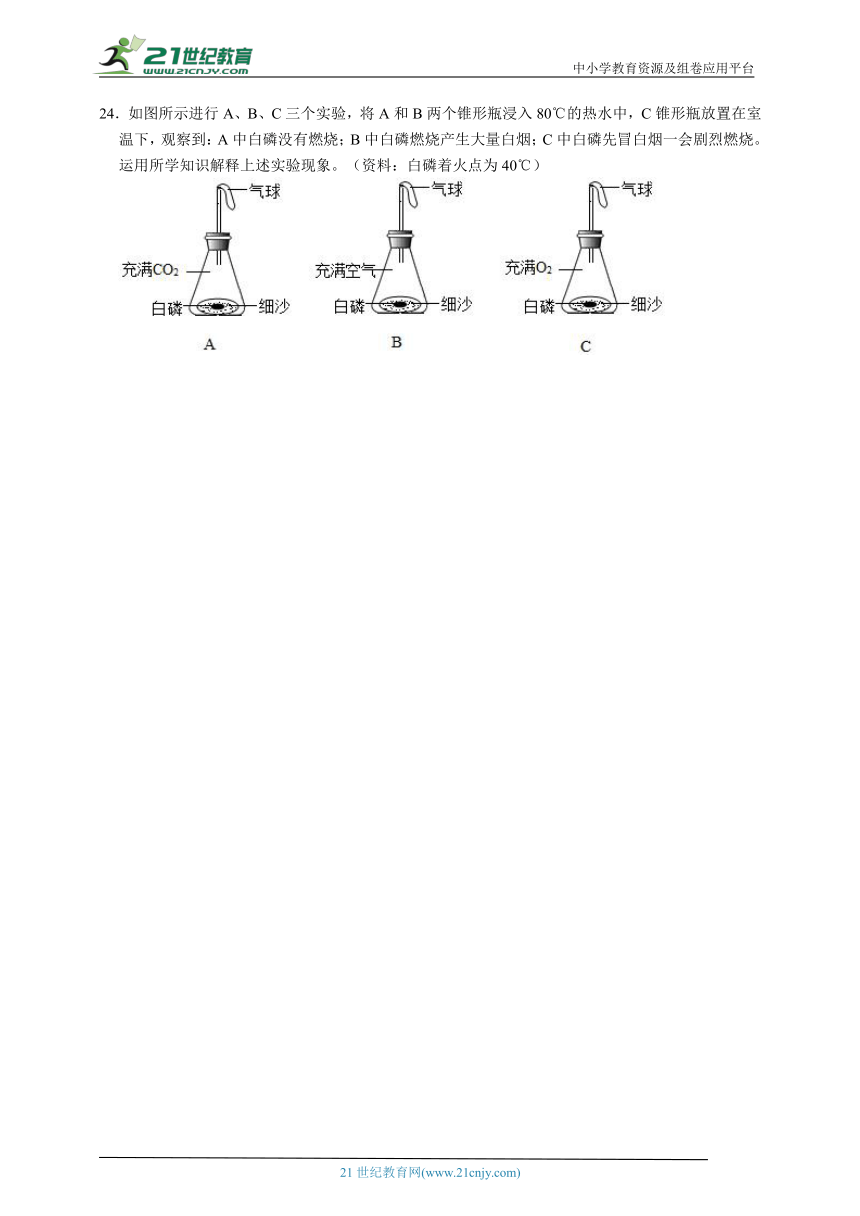

24.如图所示进行A、B、C三个实验,将A和B两个锥形瓶浸入80℃的热水中,C锥形瓶放置在室温下,观察到:A中白磷没有燃烧;B中白磷燃烧产生大量白烟;C中白磷先冒白烟一会剧烈燃烧。运用所学知识解释上述实验现象。(资料:白磷着火点为40℃)

答案

1.解:火势不太大,可以通过清除可燃物、隔绝空气或者降低环境温度等方法进行灭火:

A、干布擦净可以去除可燃物,但是此时已经燃烧,干布会点燃,选项A不符合题意;

B、用湿抹布铺盖后,隔绝空气,并且湿布降低温度,达不到酒精着火点,可以利于灭火,选项B符合题意;

C、酒精密度比水小,会漂浮在水面上,酒精继续燃烧不会熄灭,选项C不符合题意;

D、灭火器可以灭火,但是针对火势较大时使用,选项D不符合题意;

故答案为:B。

2.解:①将棉花、松香、硫磺等可燃物混合,增大了反应物的接触面积,有助于燃烧。

②将混合后的可燃物卷起、压实、捆紧,不利于与空气充分接触,不利于燃烧。

③点燃后装入竹简,竹简盖子上有小孔,有利于与空气充分接触,有助于燃烧。

④使用时取下盖子,吹一下就能复燃,是因为补充了空气,使可燃物与空气充分接触,有助于燃烧。

故①③④有助于燃烧。

故选:B。

3.解:A、图一所示实验改变的变量是可燃物,其他条件不变,因此说明燃烧应具备的条件是有可燃物,故A正确;

B、图二所示实验改变的变量是是否与氧气充分接触,其他条件不变,说明燃烧应具备的条件是与氧气接触,故B正确;

C、图三所示实验改变的变量是温度是否到达着火点,其他条件不变,铜片上白磷到达燃点燃烧,而红磷温度没达到燃点不燃烧,说明燃烧应具备的条件是温度达到着火点,故C正确;

D、因为白磷的着火点只有40℃,因此需要浸没在水中保存,隔绝氧气,因此选择A,故D错误。

故选:D。

4.解:A、燃烧是一种剧烈的氧化反应,故A错误;

B、高楼发生火灾,不应该跳楼逃生,故B错误;

C、高层住房着火,在等待救援时不能打开所有门窗扑灭大火,否则给可燃物提供足量的氧气,会越烧越旺,故C错误;

D、在火场的浓烟中逃生,可用湿毛巾捂住口鼻,低姿势前行,防止烟尘被吸入体内,故D正确;

故选:D。

5.解:A、炒菜时油锅着火,立即盖上锅盖,利用的是隔绝氧气的灭火原理,故选项说法正确。

B、实验桌上酒精灯打翻着火,用湿抹布盖灭,利用的主要是隔绝氧气的灭火原理,故选项说法正确。

C、高楼发生火灾,不能跳楼逃生,否则会导致摔伤或致死,故选项说法错误。

D、电器着火,应切断电源再用灭火器灭火,以防止触电,故选项说法正确。

故选:C。

6.解:用手摇鼓风机给炭火送风,使木炭燃烧更剧烈,这是因为使用手摇鼓风机能使木炭表面接触更多空气。

故选:D。

7.解:A、蜡烛燃烧是发光发热的剧烈的氧化反应,不属于缓慢氧化,故A正确;

B、食物腐烂是物质与氧气发生的不容易察觉的缓慢氧化过程,故B错;

C、钢铁生锈是物质与氧气、水共同作用,不易被察觉,属于缓慢氧化,故C错;

D、植物呼吸的过程反应缓慢,不容易察觉,属于缓慢氧化,故D错。

故选:A。

8.解:A、纸张具有可燃性,是可燃物,故A错误;

B、纸张与空气充分接触,空气是充足的,故B错误;

C、着火点是物质的固有属性,纸张的着火点一般情况下不能改变,故C错误;

D、水蒸发时吸热,导致温度达不到纸张的着火点,因此纸张不能燃烧,故D正确。

故选:D。

9.解:A、火柴梗属于可燃物,故A错误。

B、用酒精灯加热铜片,一段时间后,观察到火柴头先燃烧起来,是因为火柴头着火点比火柴梗低,故B正确。

C、火柴梗燃烧需要更高的温度,故C不正确。

D、加热铜片,一段时间后,观察到火柴头先燃烧起来,是因为火柴头着火点比火柴梗低,而不是加热提高了火柴头的着火点,故D错误。

故选:B。

10.解:A、酒精的燃烧是为了升高温度达到木炭的着火点,故正确;

B、炭灰可以隔绝空气而使机制炭熄灭,故正确;

C、酒精的燃烧是为了升高温度达到木炭的着火点,机制炭的着火点不能改变,故错误;

D、机制炭做成空心可以增大与空气的接触面积,燃烧更充分,故正确。

故选:C。

11.解:吹灭蜡烛瞬间,未冷却的X立即燃烧,焰心温度约为250℃,说明X的着火点不高于250℃,烛芯在20℃时不能燃烧,说明X的着火点在20℃以上,则金属X的着火点最有可能是150℃。

故选:C。

12.解:证明可燃物必须有氧气才能燃烧,要控制其它条件相同;③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧,说明可燃物必须有氧气才能燃烧。

故选:B。

13.解:A.用扇子扇煤炉时,为煤提供了足够氧气,所以越扇越旺,该选项解释正确;

B.物质着火点一般情况是不会发生改变的,用嘴吹蜡烛,蜡烛熄灭是因为降低了周围的温度,该选项解释不正确;

C.油锅着火用锅盖盖灭能使可燃物与氧气隔绝,该选项解释正确;

D.实验室酒精灯打翻着火,用湿布盖灭,降温同时隔绝氧气,该选项解释正确。

故选:B。

14.解:A、出现“结冰”现象,说明反应是吸热的,反应物的总化学能低于生成物的总化学能,故A正确;

B、出现“结冰”现象,说明反应是吸热的,故B错误;

C、反应后,发现玻璃片与小烧杯粘在一起,出现“结冰”现象,所以反应过程中,热能转化为化学能,故C错误;

D、出现“结冰”现象,说明反应是吸热的,用手触摸杯壁,能感觉到发凉,故D错误。

故选:A。

15.解:(1)加热铁粉和硫粉时,硫与试管中的氧气反应能生成二氧化硫,二氧化硫能与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水,“沾有氢氧化钠溶液的棉花”所起的作用是吸收反应产生的SO2。

(2)反应开始后便撤离酒精灯,混合物仍呈红热状态,直至反应结束,说明该反应是一个放热反应。

故答案为:

(1)吸收反应产生的SO2;

(2)放热。

16.解:(1)A处水变成水蒸气,气压大于标准大气压,则烧瓶内沸水的温度应高于100℃;

(2)B处水蒸气对点燃火柴所起的作用是加热使火柴温度达到着火点;

(3)燃烧的条件是:可燃物,与氧气(或空气)接触、达到可燃物的着火点,缺一不可,火柴移离蒸气才能燃烧,是因为和氧气发生了充分接触。

故答案为:(1)高于;

(2)着火点;

(3)氧气。

17.解:(1)过氧化氢在二氧化锰的催化作用下分解为水和氧气,挤压右滴管并微热燃烧管,白磷燃烧而红磷不燃烧,都有可燃物,都接触氧气,但是由于着火点不同,所以现象不同,由此可说明燃烧需要温度达到可燃物着火点;

(2)打开左侧弹簧夹,通入氮气,由于隔绝了氧气,所以燃烧的磷很快熄灭。

故答案为:(1)需要温度达到可燃物着火点;

(2)隔绝氧气。

18.蜡烛的着火点约为,蜡烛的火焰由气态蜡燃烧形成,在温度计示数为以上时,快速推动活塞,使气态石蜡被赶走,所以观察到蜡烛立即熄灭,故蜡烛熄灭的主要原因是移走可燃物。

故选:。

19.解:(1)观察到服务员用固体酒精为纸火锅加热,并用盖子熄灭固体酒精,服务员利用的灭火原理是隔绝氧气;故答案为:隔绝氧气;

(2)“锅里有汤白纸就不会被火点燃”的主要原因是汤的沸点比纸的着火点低;故答案为:低。

20.解:Q点的温度达到了可燃物的着火点,并且氧气的浓度最大,燃烧最旺;N点的温度达到了可燃物的着火点,并且氧气的浓度较大,燃烧较旺;P点的温度没有达到可燃物的着火点,虽然与氧气接触,但是不能燃烧;M点的温度虽然达到了可燃物的着火点,但是没有与氧气接触,不能燃烧;结合以上分析可知该物质无法燃烧的点是M、P两个点;

故答案为:

M、P;P点的温度没有达到可燃物的着火点或M点没有与氧气接触(二选一)。

21.解:(1)升温至40℃的过程中,仅①燃烧(达白磷着火点);③不燃烧(不达红磷着火点),说明燃烧需要温度达到可燃物的着火点;

(2)升温至240℃时,②处的红磷被沙子覆盖,没有与氧气接触,所以未发生燃烧,而③处的红磷温度达到了着火点,且与氧气接触,发生了燃烧,对比②③的实验现象,能证明可燃物燃烧所需的条件之一是与氧气充分接触;

(3)④未燃烧的原因可能是温度没有达到无烟煤的着火点;

故答案为:

(1)达到可燃物的着火点;

(2)②③;

(3)温度没有达到无烟煤的着火点。

22.解:(1)根据表格中的数据,中间部分宽度为2mm,狭窄处被点燃,因此若用此“锡纸”较快获取火种,应该选取2mm窄度的为宜;

(2)可燃物与氧气的接触面积越大,越容易充分燃烧,多次实验都是锡纸中间最窄处先燃烧或出现火星,原因是中间最窄处电阻大,电流和通电时间相同时,产生的热量多,温度最先达到着火点,最易先燃烧;

(3)根据题中信息知,电池的型号不同,电流的大小也不同,产生的热量多少也不同,兴趣小组认为影响“锡纸”被点燃的因素还与电池的型号有关,他们又开始了探究;

故答案为:

(1)2mm;

(2)中间最窄处电阻大,电流和通电时间相同时,产生的热量多,温度最先达到着火点,最易先燃烧;

(3)电池的型号。

23.解:(1)根据燃烧的条件可知,B中具备燃烧的条件,可观察到燃烧现象。

(2)实验目的是验证温度需要达到着火点,可燃物燃烧,所以选取对比实验中唯一变量为温度,在B与C中可燃物相同,都与氧气接触,只有温度不同,所以可以观察B中白磷燃烧,C中白磷不燃烧的现象得出实验结论,达到实验目的。

故答案为:(1)B;

(2)B中白磷燃烧,C中白磷不燃烧。

24.燃烧所需的三个条件为:物质为可燃物、可燃物与氧气或空气接触、温度达到可燃物的着火点,三个条件缺一不可。A中白磷为可燃物,放入80℃的热水中,温度能够达到可燃物的着火点,但锥形瓶内充满二氧化碳,二氧化碳不支持燃烧,不能满足燃烧所需的条件,故A中白磷不燃烧;B中的锥形瓶放入80℃的热水中,温度能够达到可燃物的着火点,锥形瓶内充满空气,空气中含有氧气能够支持白磷燃烧,满足燃烧所需的条件,故B中白磷燃烧,产生大量白烟;C中的锥形瓶内充满氧气,氧气能够支持白磷燃烧,但锥形瓶放在室温下,温度不能达到白磷燃烧的着火点,故C中的白磷与氧气发生缓慢氧化,冒出白烟,缓慢氧化过程中放热,当温度达到白磷的着火点后,能够观察到白磷开始剧烈燃烧,故C中白磷先冒白烟一会剧烈燃烧;故答案为:A中白磷在80℃的热水中温度达到着火点但没有氧气而没有燃烧;B中白磷在80℃的热水中温度达到着火点且与空气中的氧气接触而燃烧,生成大量五氧化二磷产生大量白烟;C中白磷与氧气接触发生缓慢氧化生成五氧化二磷产生白烟,同时放热,一会温度达到白磷着火点,且氧气浓度大,白磷剧烈燃烧。

第12题 第13题

第16题 第17题 第18题

第21题 第22题

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

浙教版科学八下空气与生命3.2氧化和燃烧(一)(含答案)

一、选择题

1.燃着的酒精灯不慎打翻而着火,而火势不太大时,应采取的最合理的措施是( )

A.用干布擦净 B.用湿抹布扑盖 C.用水浇灭 D.用灭火器灭火

2.火折子被誉为古代的“打火机”(如图),其制作与使用方法如下:

①将棉花、松香、硫磺等可燃物混合

②将混合后的可燃物卷起、压实、捆紧

③点燃后装入竹简,竹简盖子上有小孔

④使用时取下盖子,吹一下就能复燃

其中有助于燃烧的是( )

A.②③④ B.①③④ C.①②④ D.①②③

3.燃烧现象非常常见,下列四幅图中分析错误的是( )

A.图一所示实验现象,说明燃烧应具备的条件是有可燃物

B.图二烧杯中蜡烛渐渐熄灭,说明燃烧应具备的条件是要有氧气

C.图三铜片上白磷燃烧,红磷不燃烧,说明燃烧应具备的条件是温度达到可燃物的着火点

D.图四是实验中所用的药品,白磷保存方法正确的是图B

4.今年以来已发生多起火灾,造成人员伤亡,房屋烧毁。下列关于火灾及逃生、急救方法的说法正确的是( )

A.燃烧是一种缓慢的氧化反应

B.高楼发生火灾,应该跳楼逃生

C.高层住房着火,在等待救援时打开所有门窗

D.在火场的浓烟中逃生,可用湿毛巾捂住口鼻,低姿势前行

5.每年都有因用火不当而引发火夹,造成重大损失,下列关于灭火与逃生的说法错误的是( )

A.炒菜时油锅着火,立即盖上锅盖 B.实验桌上酒精灯打翻着火,用湿抹布盖灭

C.高楼发生火灾,应跳楼逃生 D.电器着火,应切断电源再用灭火器灭火

6.在一次野外烧烤活动中,小文用手摇鼓风机给炭火送风(如图),使木炭燃烧更剧烈,这是因为使用手摇鼓风机( )

A.降低了木炭的温度

B.升高木炭周围空气的温度

C.降低了木炭的着火点

D.使木炭表面接触更多空气

7.下列变化不属于缓慢氧化的是( )

A.蜡烛燃烧 B.食物腐烂 C.钢铁生锈 D.植物呼吸

8.“纸火锅”是用纸张为容器盛放汤料,当点燃酒精加热纸锅时,纸锅不会燃烧。对此现象的解释正确的是( )

A.纸张不是可燃物

B.空气不充足

C.浸湿的纸张着火点降低

D.浸湿的纸张温度未能达到着火点

9.将一根火柴折断,分成火柴头和火柴梗两部分,放在如图铜片上加热,火柴头先燃烧。对该现象的解释,下列说法正确的是( )

A.火柴梗不是可燃物

B.火柴头着火点比火柴梗低

C.火柴梗燃烧需要更多的氧气

D.加热提高了火柴头的着火点

10.目前,许多烧烤店都改用机制炭作燃料,引燃机制炭可以使用固体酒精,盖灭机制炭可以使用炭灰,下列有关说法错误的是( )

A.酒精的燃烧是为了升高温度

B.炭灰可以隔绝空气而使机制炭熄灭

C.酒精的燃烧会升高机制炭的着火点

D.机制炭做成空心可以增大与空气的接触面积

11.有一种奇妙的蜡烛,其烛芯由普通构线、金属粉末X和石蜡组成,用传感器测出其三层火焰的温度(如图),检测其焰心主要成分为石蜡蒸气,观察发现:当蜡烛燃烧时,X并不燃烧;吹灭蜡烛瞬间,未冷却的X立即燃烧,重新引燃蜡烛。根据以上现象,金属X的着火点最有可能是( )

A.400℃ B.280℃ C.150℃ D.20℃

12.某同学用如图所示装置探究可燃物燃烧的条件,得到以下实验事实:①不通空气时,冷水中的白磷不燃烧;②通空气时,冷水中的白磷不燃烧;③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧。则能证明可燃物必须有氧气才能燃烧的实验事实是( )

A.①② B.③④ C.②④ D.①④

13.下列对有关燃烧及灭火事例的解释错误的是( )

A.用扇子扇煤炉,炉火越扇越旺﹣给煤燃烧提供充足的氧气

B.用嘴吹燃着的蜡烛,蜡烛熄灭﹣降低了可燃物的着火点

C.炒菜时油锅着火,用锅盖盖灭﹣隔绝了空气

D.酒精洒到实验台上着火,用湿布覆盖﹣隔绝空气又降低了温度

14.用研钵将约20g氢氧化钡[Ba(OH)2]晶体磨成粉末,倒入小烧杯中。在一玻璃片上洒上少量水,并将小烧杯放在玻璃片上。再向小烧杯中加入约10g氯化铵[NH4Cl]晶体,用玻璃棒迅速搅拌后静止片刻,提起小烧杯。下列对如图实验现象的观察和分析中,正确的是( )

A.反应物的总化学能低于生成物的总化学能

B.该反应和燃烧一样是放热反应

C.反应过程中,化学能转化为热能

D.用手触摸杯壁,能感觉到发热

二、填空题

15.课堂上,老师演示了铁粉和硫粉反应的实验,装置如图所示。

(1)“沾有氢氧化钠溶液的棉花”所起的作用是 。

(2)反应开始后便撤离酒精灯,混合物仍呈红热状态,直至反应结束,说明该反应是一个 (填“吸热”或“放热”)反应。

16.水蒸气能点燃火柴吗?做如图所示实验,加热烧瓶中的水使之沸腾,水蒸气通过加热的铜管喷出:把火柴靠近铜管口处,火柴被加热;迅速从蒸气中移开,火柴燃着了。

(1)A处气压大于标准大气压,则烧瓶内沸水的温度应 100℃(选填“高于”“低于”或者“等于”);

(2)B处水蒸气对点燃火柴所起的作用是加热使火柴温度达到 ;

(3)火柴移离蒸气才能燃烧,是因为和 发生了充分接触。

17.已知石蜡的着火点约为190℃,蜡烛的火焰由气态石蜡燃烧形成。如图所示,在温度计示数为280℃以上时,快速推动活塞,会观察到蜡烛立即熄灭。蜡烛熄灭的主要原因是 。

A.移走可燃物 B.隔绝氧气 C.降低温度至着火点以下

18.科学兴趣小组的同学利用如图微型实验装置进行实验。请回答:

(1)挤压滴管,观察到左侧装置中产生大量气泡,微热燃烧管,白磷燃烧而红磷不燃烧,由此可说明燃烧需要的条件是 ;

(2)打开燃烧管左侧胶管,通入氮气,燃烧的磷很快熄灭,体现出的灭火原理为 。

19.纸火锅在各城市悄然兴起,这种火锅用白纸当锅,精巧漂亮,白色的底衬着火锅食料,醒目(如图)。纸火锅在使用时无烟、无味,锅里有汤白纸就不会被火点燃。

(1)观察到服务员用固体酒精为纸火锅加热,并用盖子熄灭固体酒精,服务员利用的灭火原理是 ;

(2)“锅里有汤白纸就不会被火点燃”的主要原因是汤的沸点比纸的着火点 。

20.某物质的着火点为t℃,根据如图分析该物质无法燃烧的点是: 。请写出其中某一个点无法燃烧的原因: 。

三、探究题

21.小金用如图所示装置进行“燃烧需要哪些条件”的探究实验。升温至40℃的过程中,仅①燃烧;继续升温至240℃的过程中,③也燃烧;④一直未燃烧。请你利用这个实验装置,回答下列问题。

(1)将装置的温度调到40℃,发现:①燃烧,③没有燃烧,说明燃烧需要 。

(2)将装置的温度调到240℃,对比 (填序号)两组的现象,说明燃烧需要可燃物与氧气接触。

(3)你认为④一直未燃烧的原因是 。

22.近日,一位资深驴友在微信圈分享户外野营经验时,称只要用一张口香糖的包装锡纸,用剪刀剪成中间狭窄的条形,并将锡纸两端分别接在一节干电池的正负极,锡纸就可以燃烧起来,从而可以较快地获取火种。据此,兴趣小组做了如下实验:

取长度为9厘米,宽度为5毫米,中间窄度不同的锡纸条搭在一节5号干电池的正负极,实验现象如下表:

中间部分窄度/mm 1 2 3 4 5

现象 少量火星、狭窄处迅速裂断 狭窄处被点燃 狭窄处出现大量火星,不断裂 狭窄处出现少量火星、不断裂 狭窄处无火星

(1)若用此“锡纸”较快获取火种,应该选取多少窄度的为宜? 。

(2)请你分析为什么多次实验都是锡纸中间最窄处先燃烧或先出现火星? 。

(3)兴趣小组认为影响“锡纸”被点燃的因素还与 有关,他们又开始了探究……

四、解答题

23.用如图所示实验验证可燃物的燃烧条件。已知:白磷的着火点为40℃,红磷的着火点为240℃。

(1)可观察到燃烧现象的实验是 (填序号)。

(2)能验证可燃物燃烧温度需要达到着火点的现象是 。

24.如图所示进行A、B、C三个实验,将A和B两个锥形瓶浸入80℃的热水中,C锥形瓶放置在室温下,观察到:A中白磷没有燃烧;B中白磷燃烧产生大量白烟;C中白磷先冒白烟一会剧烈燃烧。运用所学知识解释上述实验现象。(资料:白磷着火点为40℃)

答案

1.解:火势不太大,可以通过清除可燃物、隔绝空气或者降低环境温度等方法进行灭火:

A、干布擦净可以去除可燃物,但是此时已经燃烧,干布会点燃,选项A不符合题意;

B、用湿抹布铺盖后,隔绝空气,并且湿布降低温度,达不到酒精着火点,可以利于灭火,选项B符合题意;

C、酒精密度比水小,会漂浮在水面上,酒精继续燃烧不会熄灭,选项C不符合题意;

D、灭火器可以灭火,但是针对火势较大时使用,选项D不符合题意;

故答案为:B。

2.解:①将棉花、松香、硫磺等可燃物混合,增大了反应物的接触面积,有助于燃烧。

②将混合后的可燃物卷起、压实、捆紧,不利于与空气充分接触,不利于燃烧。

③点燃后装入竹简,竹简盖子上有小孔,有利于与空气充分接触,有助于燃烧。

④使用时取下盖子,吹一下就能复燃,是因为补充了空气,使可燃物与空气充分接触,有助于燃烧。

故①③④有助于燃烧。

故选:B。

3.解:A、图一所示实验改变的变量是可燃物,其他条件不变,因此说明燃烧应具备的条件是有可燃物,故A正确;

B、图二所示实验改变的变量是是否与氧气充分接触,其他条件不变,说明燃烧应具备的条件是与氧气接触,故B正确;

C、图三所示实验改变的变量是温度是否到达着火点,其他条件不变,铜片上白磷到达燃点燃烧,而红磷温度没达到燃点不燃烧,说明燃烧应具备的条件是温度达到着火点,故C正确;

D、因为白磷的着火点只有40℃,因此需要浸没在水中保存,隔绝氧气,因此选择A,故D错误。

故选:D。

4.解:A、燃烧是一种剧烈的氧化反应,故A错误;

B、高楼发生火灾,不应该跳楼逃生,故B错误;

C、高层住房着火,在等待救援时不能打开所有门窗扑灭大火,否则给可燃物提供足量的氧气,会越烧越旺,故C错误;

D、在火场的浓烟中逃生,可用湿毛巾捂住口鼻,低姿势前行,防止烟尘被吸入体内,故D正确;

故选:D。

5.解:A、炒菜时油锅着火,立即盖上锅盖,利用的是隔绝氧气的灭火原理,故选项说法正确。

B、实验桌上酒精灯打翻着火,用湿抹布盖灭,利用的主要是隔绝氧气的灭火原理,故选项说法正确。

C、高楼发生火灾,不能跳楼逃生,否则会导致摔伤或致死,故选项说法错误。

D、电器着火,应切断电源再用灭火器灭火,以防止触电,故选项说法正确。

故选:C。

6.解:用手摇鼓风机给炭火送风,使木炭燃烧更剧烈,这是因为使用手摇鼓风机能使木炭表面接触更多空气。

故选:D。

7.解:A、蜡烛燃烧是发光发热的剧烈的氧化反应,不属于缓慢氧化,故A正确;

B、食物腐烂是物质与氧气发生的不容易察觉的缓慢氧化过程,故B错;

C、钢铁生锈是物质与氧气、水共同作用,不易被察觉,属于缓慢氧化,故C错;

D、植物呼吸的过程反应缓慢,不容易察觉,属于缓慢氧化,故D错。

故选:A。

8.解:A、纸张具有可燃性,是可燃物,故A错误;

B、纸张与空气充分接触,空气是充足的,故B错误;

C、着火点是物质的固有属性,纸张的着火点一般情况下不能改变,故C错误;

D、水蒸发时吸热,导致温度达不到纸张的着火点,因此纸张不能燃烧,故D正确。

故选:D。

9.解:A、火柴梗属于可燃物,故A错误。

B、用酒精灯加热铜片,一段时间后,观察到火柴头先燃烧起来,是因为火柴头着火点比火柴梗低,故B正确。

C、火柴梗燃烧需要更高的温度,故C不正确。

D、加热铜片,一段时间后,观察到火柴头先燃烧起来,是因为火柴头着火点比火柴梗低,而不是加热提高了火柴头的着火点,故D错误。

故选:B。

10.解:A、酒精的燃烧是为了升高温度达到木炭的着火点,故正确;

B、炭灰可以隔绝空气而使机制炭熄灭,故正确;

C、酒精的燃烧是为了升高温度达到木炭的着火点,机制炭的着火点不能改变,故错误;

D、机制炭做成空心可以增大与空气的接触面积,燃烧更充分,故正确。

故选:C。

11.解:吹灭蜡烛瞬间,未冷却的X立即燃烧,焰心温度约为250℃,说明X的着火点不高于250℃,烛芯在20℃时不能燃烧,说明X的着火点在20℃以上,则金属X的着火点最有可能是150℃。

故选:C。

12.解:证明可燃物必须有氧气才能燃烧,要控制其它条件相同;③不通空气时,热水中的白磷不燃烧;④通空气时,热水中的白磷燃烧,说明可燃物必须有氧气才能燃烧。

故选:B。

13.解:A.用扇子扇煤炉时,为煤提供了足够氧气,所以越扇越旺,该选项解释正确;

B.物质着火点一般情况是不会发生改变的,用嘴吹蜡烛,蜡烛熄灭是因为降低了周围的温度,该选项解释不正确;

C.油锅着火用锅盖盖灭能使可燃物与氧气隔绝,该选项解释正确;

D.实验室酒精灯打翻着火,用湿布盖灭,降温同时隔绝氧气,该选项解释正确。

故选:B。

14.解:A、出现“结冰”现象,说明反应是吸热的,反应物的总化学能低于生成物的总化学能,故A正确;

B、出现“结冰”现象,说明反应是吸热的,故B错误;

C、反应后,发现玻璃片与小烧杯粘在一起,出现“结冰”现象,所以反应过程中,热能转化为化学能,故C错误;

D、出现“结冰”现象,说明反应是吸热的,用手触摸杯壁,能感觉到发凉,故D错误。

故选:A。

15.解:(1)加热铁粉和硫粉时,硫与试管中的氧气反应能生成二氧化硫,二氧化硫能与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水,“沾有氢氧化钠溶液的棉花”所起的作用是吸收反应产生的SO2。

(2)反应开始后便撤离酒精灯,混合物仍呈红热状态,直至反应结束,说明该反应是一个放热反应。

故答案为:

(1)吸收反应产生的SO2;

(2)放热。

16.解:(1)A处水变成水蒸气,气压大于标准大气压,则烧瓶内沸水的温度应高于100℃;

(2)B处水蒸气对点燃火柴所起的作用是加热使火柴温度达到着火点;

(3)燃烧的条件是:可燃物,与氧气(或空气)接触、达到可燃物的着火点,缺一不可,火柴移离蒸气才能燃烧,是因为和氧气发生了充分接触。

故答案为:(1)高于;

(2)着火点;

(3)氧气。

17.解:(1)过氧化氢在二氧化锰的催化作用下分解为水和氧气,挤压右滴管并微热燃烧管,白磷燃烧而红磷不燃烧,都有可燃物,都接触氧气,但是由于着火点不同,所以现象不同,由此可说明燃烧需要温度达到可燃物着火点;

(2)打开左侧弹簧夹,通入氮气,由于隔绝了氧气,所以燃烧的磷很快熄灭。

故答案为:(1)需要温度达到可燃物着火点;

(2)隔绝氧气。

18.蜡烛的着火点约为,蜡烛的火焰由气态蜡燃烧形成,在温度计示数为以上时,快速推动活塞,使气态石蜡被赶走,所以观察到蜡烛立即熄灭,故蜡烛熄灭的主要原因是移走可燃物。

故选:。

19.解:(1)观察到服务员用固体酒精为纸火锅加热,并用盖子熄灭固体酒精,服务员利用的灭火原理是隔绝氧气;故答案为:隔绝氧气;

(2)“锅里有汤白纸就不会被火点燃”的主要原因是汤的沸点比纸的着火点低;故答案为:低。

20.解:Q点的温度达到了可燃物的着火点,并且氧气的浓度最大,燃烧最旺;N点的温度达到了可燃物的着火点,并且氧气的浓度较大,燃烧较旺;P点的温度没有达到可燃物的着火点,虽然与氧气接触,但是不能燃烧;M点的温度虽然达到了可燃物的着火点,但是没有与氧气接触,不能燃烧;结合以上分析可知该物质无法燃烧的点是M、P两个点;

故答案为:

M、P;P点的温度没有达到可燃物的着火点或M点没有与氧气接触(二选一)。

21.解:(1)升温至40℃的过程中,仅①燃烧(达白磷着火点);③不燃烧(不达红磷着火点),说明燃烧需要温度达到可燃物的着火点;

(2)升温至240℃时,②处的红磷被沙子覆盖,没有与氧气接触,所以未发生燃烧,而③处的红磷温度达到了着火点,且与氧气接触,发生了燃烧,对比②③的实验现象,能证明可燃物燃烧所需的条件之一是与氧气充分接触;

(3)④未燃烧的原因可能是温度没有达到无烟煤的着火点;

故答案为:

(1)达到可燃物的着火点;

(2)②③;

(3)温度没有达到无烟煤的着火点。

22.解:(1)根据表格中的数据,中间部分宽度为2mm,狭窄处被点燃,因此若用此“锡纸”较快获取火种,应该选取2mm窄度的为宜;

(2)可燃物与氧气的接触面积越大,越容易充分燃烧,多次实验都是锡纸中间最窄处先燃烧或出现火星,原因是中间最窄处电阻大,电流和通电时间相同时,产生的热量多,温度最先达到着火点,最易先燃烧;

(3)根据题中信息知,电池的型号不同,电流的大小也不同,产生的热量多少也不同,兴趣小组认为影响“锡纸”被点燃的因素还与电池的型号有关,他们又开始了探究;

故答案为:

(1)2mm;

(2)中间最窄处电阻大,电流和通电时间相同时,产生的热量多,温度最先达到着火点,最易先燃烧;

(3)电池的型号。

23.解:(1)根据燃烧的条件可知,B中具备燃烧的条件,可观察到燃烧现象。

(2)实验目的是验证温度需要达到着火点,可燃物燃烧,所以选取对比实验中唯一变量为温度,在B与C中可燃物相同,都与氧气接触,只有温度不同,所以可以观察B中白磷燃烧,C中白磷不燃烧的现象得出实验结论,达到实验目的。

故答案为:(1)B;

(2)B中白磷燃烧,C中白磷不燃烧。

24.燃烧所需的三个条件为:物质为可燃物、可燃物与氧气或空气接触、温度达到可燃物的着火点,三个条件缺一不可。A中白磷为可燃物,放入80℃的热水中,温度能够达到可燃物的着火点,但锥形瓶内充满二氧化碳,二氧化碳不支持燃烧,不能满足燃烧所需的条件,故A中白磷不燃烧;B中的锥形瓶放入80℃的热水中,温度能够达到可燃物的着火点,锥形瓶内充满空气,空气中含有氧气能够支持白磷燃烧,满足燃烧所需的条件,故B中白磷燃烧,产生大量白烟;C中的锥形瓶内充满氧气,氧气能够支持白磷燃烧,但锥形瓶放在室温下,温度不能达到白磷燃烧的着火点,故C中的白磷与氧气发生缓慢氧化,冒出白烟,缓慢氧化过程中放热,当温度达到白磷的着火点后,能够观察到白磷开始剧烈燃烧,故C中白磷先冒白烟一会剧烈燃烧;故答案为:A中白磷在80℃的热水中温度达到着火点但没有氧气而没有燃烧;B中白磷在80℃的热水中温度达到着火点且与空气中的氧气接触而燃烧,生成大量五氧化二磷产生大量白烟;C中白磷与氧气接触发生缓慢氧化生成五氧化二磷产生白烟,同时放热,一会温度达到白磷着火点,且氧气浓度大,白磷剧烈燃烧。

第12题 第13题

第16题 第17题 第18题

第21题 第22题

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查