第四章 种群和群落教材解析及备课建议(共58张PPT)

文档属性

| 名称 | 第四章 种群和群落教材解析及备课建议(共58张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2015-09-12 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

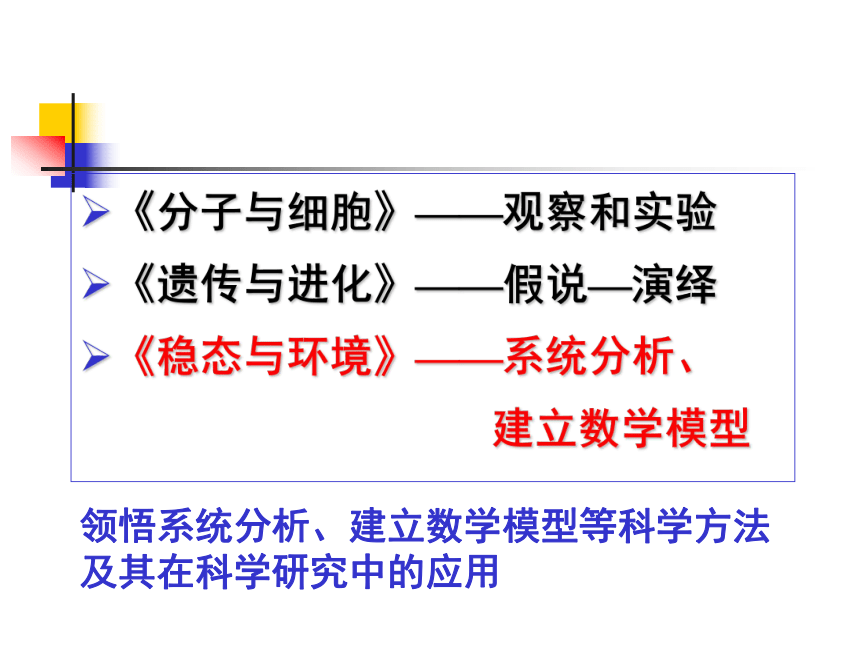

课件58张PPT。高中课程标准实验教科书生物 必修3第四章 种群和群落教材解析及备课建议《分子与细胞》——观察和实验

《遗传与进化》——假说—演绎

《稳态与环境》——系统分析、

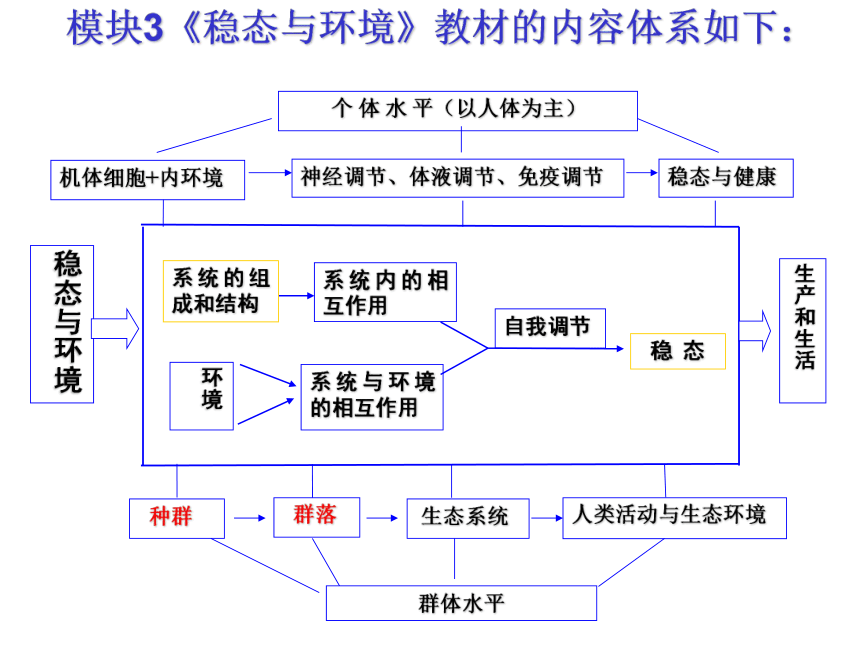

建立数学模型领悟系统分析、建立数学模型等科学方法及其在科学研究中的应用模块3《稳态与环境》教材的内容体系如下:教材主线:生物个体、种群、群落和

生态系统多层次生命系统

的稳态的维持关键词:“个体水平的生命系统”

“群体水平的生命系统”

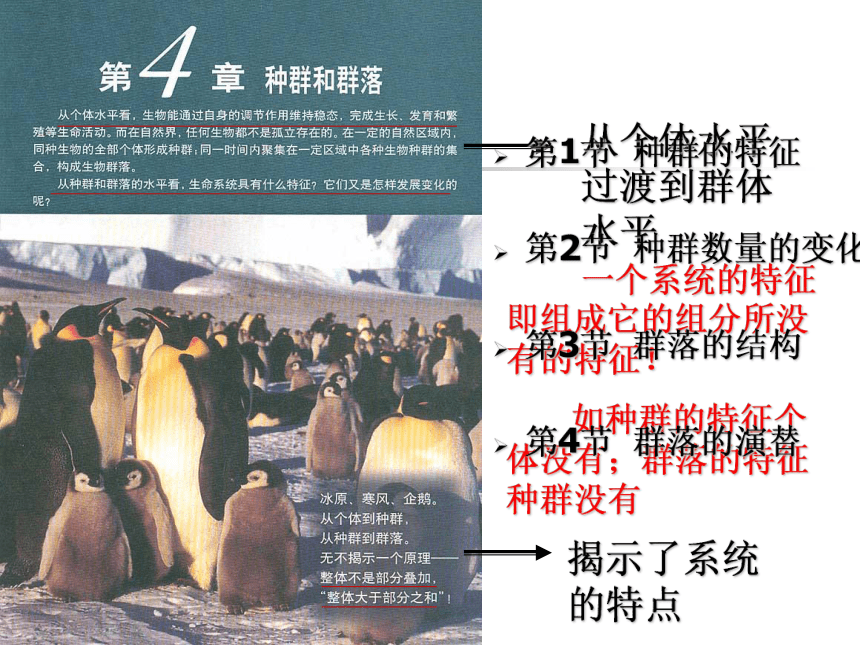

“稳态” “调节” “环境”心中有主线、有关键词,在具体教学时就能够把握方向!从个体水平过渡到群体水平揭示了系统的特点 一个系统的特征即组成它的组分所没有的特征!

如种群的特征个体没有;群落的特征种群没有第1节 种群的特征

第2节 种群数量的变化

第3节 群落的结构

第4节 群落的演替 教材分析

教学目标

教学重点和教学难点

课时安排

教学策略

“第4章 种群和群落”的教学设计 本章内容包括种群的特征、种群数量的变化、群落的结构和群落的演替四节内容。从本章开始将在群体水平上研讨生命系统的组成、结构、特征和发展变化规律,通过本章的学习,不仅可以获得关于种群和群落的基础知识,深入了解“整体大于部分之和”的道理,而且可以掌握研究种群和群落的一些基本方法。种群的特征和数量变化时学习群落的结构和群落演替的基础,而群落的结构和群落演替的知识,为学习第5章《生态系统及其稳定性》和第6章《生态环境的保护》奠定了基础。一、教材分析 《稳态与环境》涵盖了原大纲中“生命活动的调节” “生物与环境” “人与生物圈” “人体生命活动的调节和免疫”4个单元的内容,跨越原必修和选修两部分。与原大纲和教材进行对比分析,使教学与本章的要求吻合新旧教材对比:

知 识:内容变化不大,但组织思想发生了巨大

的变化

科学探究能力:增加了相当数量的活动,提高了

要求。科学方法有新要求

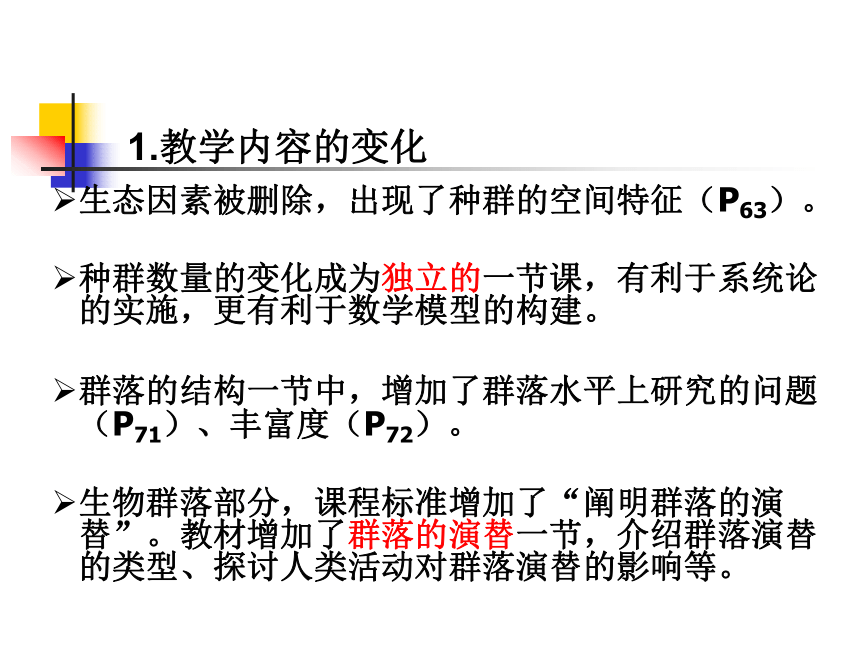

情感态度价值观:更加突出STS 教育生态因素被删除,出现了种群的空间特征(P63)。

种群数量的变化成为独立的一节课,有利于系统论的实施,更有利于数学模型的构建。

群落的结构一节中,增加了群落水平上研究的问题(P71)、丰富度(P72)。

生物群落部分,课程标准增加了“阐明群落的演替”。教材增加了群落的演替一节,介绍群落演替的类型、探讨人类活动对群落演替的影响等。

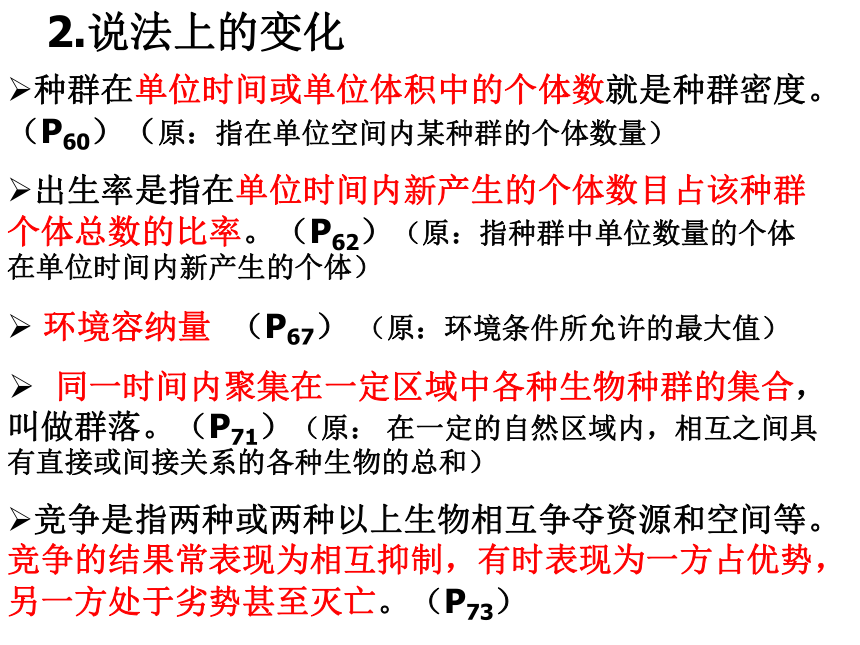

1.教学内容的变化种群在单位时间或单位体积中的个体数就是种群密度。(P60)(原:指在单位空间内某种群的个体数量)

出生率是指在单位时间内新产生的个体数目占该种群个体总数的比率。(P62)(原:指种群中单位数量的个体在单位时间内新产生的个体)

环境容纳量 (P67) (原:环境条件所允许的最大值)

同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合,叫做群落。(P71)(原: 在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和)

竞争是指两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等。竞争的结果常表现为相互抑制,有时表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至灭亡。(P73) 2.说法上的变化

调查种群密度的方法:样方法、标志重捕法

建构种群增长的数学模型

用系统分析的方法分析群落的结构3.在科学探究能力和科学方法方面增加了相当数量的活动,也提高了要求。4.在情感态度价值观方面的要求也有了新的含义,更加突出STS 教育,不仅关注生物学基本思想观点的养成、关注科学精神形成,也重视人文精神的渗透。5.要注重开展探究性的教学活动,落实课标的基本理念。探究:用样方法调查草地中某种双子叶植物

的种群密度

探究:培养液中酵母菌种群数量的变化

探究:土壤中小动物类群丰富度的研究(视具体情况灵活安排)内容结构种群和群落调查种群密度的方法种群数量的变化种群的特征群落的结构标志重捕法等群落水平上研究的问题群落的演替 演替的类型 人类活动对群落演替的影响种群密度 群落的物种结构群落的空间结构样方法出生率和死亡率迁入率和迁出率年龄组成和性别比例种群增长的“J”型曲线建构种群增长模型的方法种群增长的“S”型曲线种群数量的波动和下降二、教学目标教学重点:

种群的特征

尝试建构种群增长的数学模型,并据此解释种群数量的变化;

群落的结构特征;

群落的演替过程。

教学难点:

样方的选择和确定;

构建种群增长的数学模型;

从结构与功能相统一的角度描述群落的结构特征。

群落的演替过程。三、教学重点和教学难点四、课时安排 1.本章逻辑主线

种群(特征、数量变化)——群落(结构、演替)五、教学策略2.本章的重点

种群数量的变化和群落的演替3.课程的内容标准4.教学建议 (1)本节内容是在调查种群密度方法的基础上探讨种群的特征。应当注意:这几项目标并不是单纯的并列关系,而是有着内在的逻辑联系和层次之分的。(2)本节将科学方法的学习放在突出的位置。尝试、模仿用样方法调查种群密度,是本节重要的学习目标。(11年北京卷)2.在生态学研究中,下列方法与研究目的不相符的是

A.给海龟安装失踪器调查其洄游路线

B.给大雁佩戴标志环调查其迁徙路线

C.用样方法研究固着在岩礁上贝类的种群关系

D.用标志重捕法调查乌尔黄鼠的丰(富)度本节教材的地位和作用 本节内容主要是构建种群数量增长的数学模型以及种群数量增长的类型,是第四章的重点和难点,也是学习群落的结构和演替的基础。在教学上主要定位在让学生尝试去构建种群增长的数学模型,理解有关专业术语,并用数学模型(数学公式和坐标曲线图)解释种群数量的变化。

(1)建构数学模型的方法是学习本模块科学方法的重点和难点。

(2)学习本节内容,应注意遵循现象→本质→现象的规律,运用数学模型的方法归纳总结种群数量变化的概率。

(3)多采用比较、图示、讨论等方法,调动学生学习的积极性,以夯实基础知识,提高学习和实践能力。 1.问题链教学法

结合渐进式问题链,环环相扣,启发学生积极思维,逐步引导学生由感性认识上升到理性认识,培养和发展学生的抽象思维能力。

2.探究导学法

通过师生课堂互动,在教师有的放矢的点拨下,以问话、讨论、演示等形式,引导学生主动参与、自主学习、团结协作,激发学生独立思考和创新意识,从而充分发挥学生的主体作用,以提高学生的生物科学素养。

教学方法1.讨论、分析、归纳法:学生将获得的信息进行讨论和分析,得出结论,培养学生逻辑思维能力和分析概括能力,养成勤于分析,善于讨论交流的学习习惯。

2.合作学习法:在实践中提高合作能力,学会资源共享,取长补短,达到共同进步。学法点拨什么是系统分析?系统分析是明确系统的边界后,在分析系统组成要素的基础上,分析系统各组分间相互影响的定量关系,建立系统的模型,并利用计算机对系统结构优化,使系统具有功能整合作用的问题分析方法。第一阶段:定性分析——划分边界,确定组分,分析层次、明确问题及研究目标;

第二阶段:定量研究——定量研究各组分间的影响关系,建立系统模型;

第三阶段:模型分析——确定系统模型的参数,进行模型实验,优化功能

第四阶段:结构优化——优化系统结构,实行系统调控,实现优化的系统功能。第一阶段:定性分析——划分边界,确定组分,分析层次、明确问题及研究目标;

第二阶段:定量研究——定量研究各组分间的影响关系,建立系统模型;

第三阶段:模型分析——确定系统模型的参数,进行模型实验,优化功能

第四阶段:结构优化——优化系统结构,实行系统调控,实现优化的系统功能。实例:种群增长的曲线模型什么地方的种群,种群中的大小个体、年龄情况(老年、中年、幼年)、出生率、死亡率、迁出和迁入的比率等,如一个水塘中鲤鱼的种群根据其数量关系,建立增长曲线,既建立系统的数量模型种群什么时候增长最快、什么时候停止增长等,进行实证对种群曲线进行修正和优化,并在适当的时期内进行调控,为人类生活和生产服务P65 数学模型——种群增长的数学模型,不仅讲数学模型,还介绍建立数学模型的方法。(2011年浙江卷)5.是调查某野山羊种族生存状况的原始数据。若把表中数据转换为 ,存活曲线图并进行分析,下列叙述错误的是

存活曲线图中横坐标采用的数据来源于年龄,纵坐标来源于存活数

该种群的存活曲线图呈凹形(类型III)

该种群中大多数个体在平均生理年龄后死亡

分析存活曲线可知该种群对环境有较强的适应能力(2011年江苏卷)25.在野外试验站,研究棉蚜发生期开放和封闭条件下、不同初始密度(1和20头/叶)的棉蚜种群密度变化,各实验组均放置规格、数量相同的棉叶,结果如下图。有关叙述正确的是(多选

A.初始密度相同的种群开放条件下先于封闭条件下衰退,可能与迁出有关

B.初始密度相同的种群开放条件下先于封闭条件下达到密度峰值,可能与迁入有关

C.开放和封闭条件下种群数量均在达到K值时开始衰退

D.开放和封闭条件下种内斗争均在种群衰退时开始减弱P(1)利用教材”问题探讨“中的素材,理解群落的概念。

(2)通过比较种群和群落的概念,理解群落是从比种群层次更高、范围更广的角度来研究生物之间的关系和相互作用。

(3)通过进行探究“土壤中小动物类群丰富度的研究”,学习群落的物种组成。

(4)在学习种间关系时要注意引导学生对教材提供的资料进行归纳总结,并要注意曲线图的识别与分析。

(5)结合植物与动物、水生与陆生等丰富的具体事例来学习群落的空间结构,并注意群落成员间的联系与制约。P71 池塘群落的研究,也符合系统分析的基本方法(11年大纲版全国卷)4.某校园有一片草坪和一片树林,下列关于这两个群落中动物分层现象的叙述,正确的是

A.草坪和树林中的动物都具有分层现象

B.草坪和树林中的动物都没有分层现象

C.只有草坪和树林混杂在一起时动物才具有分层现象

D.草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象1.通过对图片资料的分析,我们可以了解到群落是一个运动着的体系,处于不断发展变化之中。所以教师要从学生熟悉的事例出发,以动态的发展观对演替的过程和本质进行分析、思考。

2.通过比较分析“发生在裸岩上的演替”与“弃耕农田上的演替”的共同点和不同点,理解“初生演替”与“次生演替”的概念和过程。

3.学习时应多联系实例进行分析,同时应学会一分为二地看待人类对群落演替的影响,形成可持续发展的观点。

3.群落演替的内容,与《遗传与进化》模块中共同进化的内容有着密切的联系,注意在学习过程中进行知识的迁移。 针对本节内容,要很好的实现本节的教学目标, 老师要在教学过程中引导学生认识到:

1.群落是一个动态的系统,它时刻都在发生着生物与生物之间、生物与环境之间的相互作用,这就是群落演替的本质。 (用系统分析法解释群落演替的原因)

2.群落有自我调节能力,演替总是向着群落恢复相对稳定状态的方向进行学法点拨(2011年安徽卷) 6.某岛屿有海底火山喷发形成,现已成为旅游胜地,岛上植被茂盛,风景优美。下列叙述不正确的是

A.该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现

B.该岛屿形成后最初进行的群落演替属于次生演替

C.旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度进行

D.该岛屿一定发生过漫长的群落演替过程如何准确确定每一章节的具体教学目标?可以参考以下内容——

①课程标准中具体的“内容标准”;

②教师教学用书中的“教学目标”;

③教材中每一章节的“本节聚焦”;

④考试大纲中的“考试范围”;

⑤学生的实际情况。问题设置的三个层次:

1.是什么?(了解)

2.为什么?(理解)

3.怎么样?(理解或应用)阐明群落的演替。课标:关注课标,把握教学尺度教师教学用书:一、教学目标

1、阐明群落的演替过程

2、说明人类活动对群落演替的影响

3、关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策

二、教学重点和难点

群落的演替过程教材“本节聚焦”1.能说出“初生演替”和“次生演替”的相同点和不同点,以及演替的大致阶段

2.能用系统分析法解释群落演替的原因

3.说出人类活动对群落演替有什么影响,认同我国相关政策,初步形成可持续发展观 “群落的演替”教学目标1.全面性—“三维目标”(可有所侧重)

2.具体、可测性——表述尽量使用课程标准中列出的行为动词,如“说出”、“例举”等制定要点:根据教学目标设计教学活动主要策略:采用问题驱动,引导思考和自主探究。 老师:---火山爆发,50后生物繁茂起来

---”长白山次生林” 引出

学生: “问题探讨”

老师:上述变化有什么共同点?

学生: 归纳群落演替的概念—— 随时间的推移,一个群落被 一个群落代替的过程

老师:上述变化有什么不同点?

学生:分析演替的类型—— 初生演替和次生演替

老师:光裸的岩石上是怎样长出森林的呢?(群落发生演替的原因是什么?可以分为哪几个阶段?)

学生:阅读教材,完成 “思考与讨论”,归纳总结

老师:自然因素的影响可造成群落演替,有没有人为因素影响的?

学生:学生举例、书中内容交相辉映,通过“思考与讨论”学习

“人类活动对群落演替的影响”

老师:如何面对人类活动对群落演替的不良影响

学生: 学习“退耕还林、还草、还湖”,并讨论其意义——体现和谐、可持续发展的思想

教学简案本模块教学中遇到的主要问题2.课时较紧, 如何开展探究性学习?3.课程目标较宽泛,如何细化教学目标?

如何设计教学活动以达成教学目标?1. 本模块教材的内容跨度很大,学习的结果很可能是一堆零散概念的堆积,而不能形成整体。如何避免学生出现这一问题?路漫漫其修远兮吾将上下而求索谢谢教学重点 突出重点的方法:以“问题探讨”引入,然后逐步展开模型构建、用数学模型解释种群数量的变化等教学活动,通过分组讨论,得出结论,培养学生分析问题、解决问题的能力。 尝试构建种群增长的数学模型,并据此解释种群数量变化的“J”型 和“S” 型两种曲线。 难点突破办法:在学生已有数学知识的基础上,组织教学,完成知识的迁移;调动学习积极性,引导学生探究、合作、归纳,培养学生的科学探究精神,体验科学研究的过程。构建种群增长的数学模型教学难点2 4 8 16 32 64 128 256 512N=2n 能否将数学公式(N=2n)转变为其他的数学表达形式?应用细菌数量/个在一个培养基中,细菌的数量会一直按照这个公式增长吗?概念:

用来描述一个系统或它的性质的数学形式。

表现形式:

数学公式

坐标曲线N=2n数学模型

生态学观点

可持续发展观第1章 人体的内环境与稳态

第1节 细胞生活的环境

第2节 内环境稳态的重要性

第2章 动物和人体生命活动的调节

第1节 通过神经系统的调节

第2节 通过激素的调节

第3节 神经调节与体液调节的关系

第4节 免疫调节

第3章 植物的激素调节

第1节 植物生长素的发现

第2节 生长素的生理作用

第3节 其他植物激素

第4章 种群和群落

第1节 种群的特征

第2节 种群数量的变化

第3节 群落的结构

第4节 群落的演替

第5章 生态系统及其稳定性

第1节 生态系统的结构

第2节 生态系统的能量流动

第3节 生态系统的物质循环

第4节 生态系统的信息传递

第5节 生态系统的稳定性

第6章 生态环境的保护

第1节 人口增长对生态环境的影响

第2节 保护我们共同的家园

《遗传与进化》——假说—演绎

《稳态与环境》——系统分析、

建立数学模型领悟系统分析、建立数学模型等科学方法及其在科学研究中的应用模块3《稳态与环境》教材的内容体系如下:教材主线:生物个体、种群、群落和

生态系统多层次生命系统

的稳态的维持关键词:“个体水平的生命系统”

“群体水平的生命系统”

“稳态” “调节” “环境”心中有主线、有关键词,在具体教学时就能够把握方向!从个体水平过渡到群体水平揭示了系统的特点 一个系统的特征即组成它的组分所没有的特征!

如种群的特征个体没有;群落的特征种群没有第1节 种群的特征

第2节 种群数量的变化

第3节 群落的结构

第4节 群落的演替 教材分析

教学目标

教学重点和教学难点

课时安排

教学策略

“第4章 种群和群落”的教学设计 本章内容包括种群的特征、种群数量的变化、群落的结构和群落的演替四节内容。从本章开始将在群体水平上研讨生命系统的组成、结构、特征和发展变化规律,通过本章的学习,不仅可以获得关于种群和群落的基础知识,深入了解“整体大于部分之和”的道理,而且可以掌握研究种群和群落的一些基本方法。种群的特征和数量变化时学习群落的结构和群落演替的基础,而群落的结构和群落演替的知识,为学习第5章《生态系统及其稳定性》和第6章《生态环境的保护》奠定了基础。一、教材分析 《稳态与环境》涵盖了原大纲中“生命活动的调节” “生物与环境” “人与生物圈” “人体生命活动的调节和免疫”4个单元的内容,跨越原必修和选修两部分。与原大纲和教材进行对比分析,使教学与本章的要求吻合新旧教材对比:

知 识:内容变化不大,但组织思想发生了巨大

的变化

科学探究能力:增加了相当数量的活动,提高了

要求。科学方法有新要求

情感态度价值观:更加突出STS 教育生态因素被删除,出现了种群的空间特征(P63)。

种群数量的变化成为独立的一节课,有利于系统论的实施,更有利于数学模型的构建。

群落的结构一节中,增加了群落水平上研究的问题(P71)、丰富度(P72)。

生物群落部分,课程标准增加了“阐明群落的演替”。教材增加了群落的演替一节,介绍群落演替的类型、探讨人类活动对群落演替的影响等。

1.教学内容的变化种群在单位时间或单位体积中的个体数就是种群密度。(P60)(原:指在单位空间内某种群的个体数量)

出生率是指在单位时间内新产生的个体数目占该种群个体总数的比率。(P62)(原:指种群中单位数量的个体在单位时间内新产生的个体)

环境容纳量 (P67) (原:环境条件所允许的最大值)

同一时间内聚集在一定区域中各种生物种群的集合,叫做群落。(P71)(原: 在一定的自然区域内,相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和)

竞争是指两种或两种以上生物相互争夺资源和空间等。竞争的结果常表现为相互抑制,有时表现为一方占优势,另一方处于劣势甚至灭亡。(P73) 2.说法上的变化

调查种群密度的方法:样方法、标志重捕法

建构种群增长的数学模型

用系统分析的方法分析群落的结构3.在科学探究能力和科学方法方面增加了相当数量的活动,也提高了要求。4.在情感态度价值观方面的要求也有了新的含义,更加突出STS 教育,不仅关注生物学基本思想观点的养成、关注科学精神形成,也重视人文精神的渗透。5.要注重开展探究性的教学活动,落实课标的基本理念。探究:用样方法调查草地中某种双子叶植物

的种群密度

探究:培养液中酵母菌种群数量的变化

探究:土壤中小动物类群丰富度的研究(视具体情况灵活安排)内容结构种群和群落调查种群密度的方法种群数量的变化种群的特征群落的结构标志重捕法等群落水平上研究的问题群落的演替 演替的类型 人类活动对群落演替的影响种群密度 群落的物种结构群落的空间结构样方法出生率和死亡率迁入率和迁出率年龄组成和性别比例种群增长的“J”型曲线建构种群增长模型的方法种群增长的“S”型曲线种群数量的波动和下降二、教学目标教学重点:

种群的特征

尝试建构种群增长的数学模型,并据此解释种群数量的变化;

群落的结构特征;

群落的演替过程。

教学难点:

样方的选择和确定;

构建种群增长的数学模型;

从结构与功能相统一的角度描述群落的结构特征。

群落的演替过程。三、教学重点和教学难点四、课时安排 1.本章逻辑主线

种群(特征、数量变化)——群落(结构、演替)五、教学策略2.本章的重点

种群数量的变化和群落的演替3.课程的内容标准4.教学建议 (1)本节内容是在调查种群密度方法的基础上探讨种群的特征。应当注意:这几项目标并不是单纯的并列关系,而是有着内在的逻辑联系和层次之分的。(2)本节将科学方法的学习放在突出的位置。尝试、模仿用样方法调查种群密度,是本节重要的学习目标。(11年北京卷)2.在生态学研究中,下列方法与研究目的不相符的是

A.给海龟安装失踪器调查其洄游路线

B.给大雁佩戴标志环调查其迁徙路线

C.用样方法研究固着在岩礁上贝类的种群关系

D.用标志重捕法调查乌尔黄鼠的丰(富)度本节教材的地位和作用 本节内容主要是构建种群数量增长的数学模型以及种群数量增长的类型,是第四章的重点和难点,也是学习群落的结构和演替的基础。在教学上主要定位在让学生尝试去构建种群增长的数学模型,理解有关专业术语,并用数学模型(数学公式和坐标曲线图)解释种群数量的变化。

(1)建构数学模型的方法是学习本模块科学方法的重点和难点。

(2)学习本节内容,应注意遵循现象→本质→现象的规律,运用数学模型的方法归纳总结种群数量变化的概率。

(3)多采用比较、图示、讨论等方法,调动学生学习的积极性,以夯实基础知识,提高学习和实践能力。 1.问题链教学法

结合渐进式问题链,环环相扣,启发学生积极思维,逐步引导学生由感性认识上升到理性认识,培养和发展学生的抽象思维能力。

2.探究导学法

通过师生课堂互动,在教师有的放矢的点拨下,以问话、讨论、演示等形式,引导学生主动参与、自主学习、团结协作,激发学生独立思考和创新意识,从而充分发挥学生的主体作用,以提高学生的生物科学素养。

教学方法1.讨论、分析、归纳法:学生将获得的信息进行讨论和分析,得出结论,培养学生逻辑思维能力和分析概括能力,养成勤于分析,善于讨论交流的学习习惯。

2.合作学习法:在实践中提高合作能力,学会资源共享,取长补短,达到共同进步。学法点拨什么是系统分析?系统分析是明确系统的边界后,在分析系统组成要素的基础上,分析系统各组分间相互影响的定量关系,建立系统的模型,并利用计算机对系统结构优化,使系统具有功能整合作用的问题分析方法。第一阶段:定性分析——划分边界,确定组分,分析层次、明确问题及研究目标;

第二阶段:定量研究——定量研究各组分间的影响关系,建立系统模型;

第三阶段:模型分析——确定系统模型的参数,进行模型实验,优化功能

第四阶段:结构优化——优化系统结构,实行系统调控,实现优化的系统功能。第一阶段:定性分析——划分边界,确定组分,分析层次、明确问题及研究目标;

第二阶段:定量研究——定量研究各组分间的影响关系,建立系统模型;

第三阶段:模型分析——确定系统模型的参数,进行模型实验,优化功能

第四阶段:结构优化——优化系统结构,实行系统调控,实现优化的系统功能。实例:种群增长的曲线模型什么地方的种群,种群中的大小个体、年龄情况(老年、中年、幼年)、出生率、死亡率、迁出和迁入的比率等,如一个水塘中鲤鱼的种群根据其数量关系,建立增长曲线,既建立系统的数量模型种群什么时候增长最快、什么时候停止增长等,进行实证对种群曲线进行修正和优化,并在适当的时期内进行调控,为人类生活和生产服务P65 数学模型——种群增长的数学模型,不仅讲数学模型,还介绍建立数学模型的方法。(2011年浙江卷)5.是调查某野山羊种族生存状况的原始数据。若把表中数据转换为 ,存活曲线图并进行分析,下列叙述错误的是

存活曲线图中横坐标采用的数据来源于年龄,纵坐标来源于存活数

该种群的存活曲线图呈凹形(类型III)

该种群中大多数个体在平均生理年龄后死亡

分析存活曲线可知该种群对环境有较强的适应能力(2011年江苏卷)25.在野外试验站,研究棉蚜发生期开放和封闭条件下、不同初始密度(1和20头/叶)的棉蚜种群密度变化,各实验组均放置规格、数量相同的棉叶,结果如下图。有关叙述正确的是(多选

A.初始密度相同的种群开放条件下先于封闭条件下衰退,可能与迁出有关

B.初始密度相同的种群开放条件下先于封闭条件下达到密度峰值,可能与迁入有关

C.开放和封闭条件下种群数量均在达到K值时开始衰退

D.开放和封闭条件下种内斗争均在种群衰退时开始减弱P(1)利用教材”问题探讨“中的素材,理解群落的概念。

(2)通过比较种群和群落的概念,理解群落是从比种群层次更高、范围更广的角度来研究生物之间的关系和相互作用。

(3)通过进行探究“土壤中小动物类群丰富度的研究”,学习群落的物种组成。

(4)在学习种间关系时要注意引导学生对教材提供的资料进行归纳总结,并要注意曲线图的识别与分析。

(5)结合植物与动物、水生与陆生等丰富的具体事例来学习群落的空间结构,并注意群落成员间的联系与制约。P71 池塘群落的研究,也符合系统分析的基本方法(11年大纲版全国卷)4.某校园有一片草坪和一片树林,下列关于这两个群落中动物分层现象的叙述,正确的是

A.草坪和树林中的动物都具有分层现象

B.草坪和树林中的动物都没有分层现象

C.只有草坪和树林混杂在一起时动物才具有分层现象

D.草坪中的动物没有分层现象,而树林中的动物具有分层现象1.通过对图片资料的分析,我们可以了解到群落是一个运动着的体系,处于不断发展变化之中。所以教师要从学生熟悉的事例出发,以动态的发展观对演替的过程和本质进行分析、思考。

2.通过比较分析“发生在裸岩上的演替”与“弃耕农田上的演替”的共同点和不同点,理解“初生演替”与“次生演替”的概念和过程。

3.学习时应多联系实例进行分析,同时应学会一分为二地看待人类对群落演替的影响,形成可持续发展的观点。

3.群落演替的内容,与《遗传与进化》模块中共同进化的内容有着密切的联系,注意在学习过程中进行知识的迁移。 针对本节内容,要很好的实现本节的教学目标, 老师要在教学过程中引导学生认识到:

1.群落是一个动态的系统,它时刻都在发生着生物与生物之间、生物与环境之间的相互作用,这就是群落演替的本质。 (用系统分析法解释群落演替的原因)

2.群落有自我调节能力,演替总是向着群落恢复相对稳定状态的方向进行学法点拨(2011年安徽卷) 6.某岛屿有海底火山喷发形成,现已成为旅游胜地,岛上植被茂盛,风景优美。下列叙述不正确的是

A.该岛屿不同地段物种组成上的差异是群落水平结构的体现

B.该岛屿形成后最初进行的群落演替属于次生演替

C.旅游可能使岛上的群落演替按照不同于自然演替的速度进行

D.该岛屿一定发生过漫长的群落演替过程如何准确确定每一章节的具体教学目标?可以参考以下内容——

①课程标准中具体的“内容标准”;

②教师教学用书中的“教学目标”;

③教材中每一章节的“本节聚焦”;

④考试大纲中的“考试范围”;

⑤学生的实际情况。问题设置的三个层次:

1.是什么?(了解)

2.为什么?(理解)

3.怎么样?(理解或应用)阐明群落的演替。课标:关注课标,把握教学尺度教师教学用书:一、教学目标

1、阐明群落的演替过程

2、说明人类活动对群落演替的影响

3、关注我国实行退耕还林、还草、还湖,退牧还草的政策

二、教学重点和难点

群落的演替过程教材“本节聚焦”1.能说出“初生演替”和“次生演替”的相同点和不同点,以及演替的大致阶段

2.能用系统分析法解释群落演替的原因

3.说出人类活动对群落演替有什么影响,认同我国相关政策,初步形成可持续发展观 “群落的演替”教学目标1.全面性—“三维目标”(可有所侧重)

2.具体、可测性——表述尽量使用课程标准中列出的行为动词,如“说出”、“例举”等制定要点:根据教学目标设计教学活动主要策略:采用问题驱动,引导思考和自主探究。 老师:---火山爆发,50后生物繁茂起来

---”长白山次生林” 引出

学生: “问题探讨”

老师:上述变化有什么共同点?

学生: 归纳群落演替的概念—— 随时间的推移,一个群落被 一个群落代替的过程

老师:上述变化有什么不同点?

学生:分析演替的类型—— 初生演替和次生演替

老师:光裸的岩石上是怎样长出森林的呢?(群落发生演替的原因是什么?可以分为哪几个阶段?)

学生:阅读教材,完成 “思考与讨论”,归纳总结

老师:自然因素的影响可造成群落演替,有没有人为因素影响的?

学生:学生举例、书中内容交相辉映,通过“思考与讨论”学习

“人类活动对群落演替的影响”

老师:如何面对人类活动对群落演替的不良影响

学生: 学习“退耕还林、还草、还湖”,并讨论其意义——体现和谐、可持续发展的思想

教学简案本模块教学中遇到的主要问题2.课时较紧, 如何开展探究性学习?3.课程目标较宽泛,如何细化教学目标?

如何设计教学活动以达成教学目标?1. 本模块教材的内容跨度很大,学习的结果很可能是一堆零散概念的堆积,而不能形成整体。如何避免学生出现这一问题?路漫漫其修远兮吾将上下而求索谢谢教学重点 突出重点的方法:以“问题探讨”引入,然后逐步展开模型构建、用数学模型解释种群数量的变化等教学活动,通过分组讨论,得出结论,培养学生分析问题、解决问题的能力。 尝试构建种群增长的数学模型,并据此解释种群数量变化的“J”型 和“S” 型两种曲线。 难点突破办法:在学生已有数学知识的基础上,组织教学,完成知识的迁移;调动学习积极性,引导学生探究、合作、归纳,培养学生的科学探究精神,体验科学研究的过程。构建种群增长的数学模型教学难点2 4 8 16 32 64 128 256 512N=2n 能否将数学公式(N=2n)转变为其他的数学表达形式?应用细菌数量/个在一个培养基中,细菌的数量会一直按照这个公式增长吗?概念:

用来描述一个系统或它的性质的数学形式。

表现形式:

数学公式

坐标曲线N=2n数学模型

生态学观点

可持续发展观第1章 人体的内环境与稳态

第1节 细胞生活的环境

第2节 内环境稳态的重要性

第2章 动物和人体生命活动的调节

第1节 通过神经系统的调节

第2节 通过激素的调节

第3节 神经调节与体液调节的关系

第4节 免疫调节

第3章 植物的激素调节

第1节 植物生长素的发现

第2节 生长素的生理作用

第3节 其他植物激素

第4章 种群和群落

第1节 种群的特征

第2节 种群数量的变化

第3节 群落的结构

第4节 群落的演替

第5章 生态系统及其稳定性

第1节 生态系统的结构

第2节 生态系统的能量流动

第3节 生态系统的物质循环

第4节 生态系统的信息传递

第5节 生态系统的稳定性

第6章 生态环境的保护

第1节 人口增长对生态环境的影响

第2节 保护我们共同的家园

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园