新课标人教版高中生物必修3第四章第2节《种群数量的变化》同步练习.doc

文档属性

| 名称 | 新课标人教版高中生物必修3第四章第2节《种群数量的变化》同步练习.doc |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 527.5KB | ||

| 资源类型 | 素材 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2015-09-21 15:14:16 | ||

图片预览

文档简介

人教版生物必修3第四章第二节种群数量的变化

同步训练

1、社鼠出生1个月后即性成熟,科研人员对湖泊中一个岛屿的社鼠种群特征进行调查研究,部分结果如图,下列分析正确的是( )

A、社鼠在夏秋季出生率大于死亡率

B、上半年种群中幼年个体占比高于下半年

C、迁入和迁出是影响社鼠种群密度的主要因素

D、种群密度增大过程中,雄性死亡率高于雌性个体

答案:B

知识点:种群的特征 种群数量的变化曲线

解析:解答:分析曲线可知,与春季相比,夏秋季种群数量下降,说明社鼠在夏秋季出生率小于死亡率,A错误;上半年种群数量增加,属于增长型的年龄组成,下半年种群数量下降,属于衰退型年龄组成,幼年个体占比高于下半年,B正确;该种群位于湖泊中一个岛屿,迁入和迁出不是影响社鼠种群密度的主要因素,性比是影响社鼠种群密度的主要因素,C错误;春夏季节,种群密度增大,性比下降,雄性死亡率低于雌性个体,D错误。

分析:本题考查种群数量变化及其影响因素的相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系;能从图形中获取有效信息,运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理判断或得出正确结论的能力。

2、下图表示处于平衡状态的某生物种群因某些外界环境变化导致种群中生物个体数量改变时的四种情形,下列有关叙述中,不正确的是( )

A、若图①所示为草原生态系统中某人工种群,则a点后的变化可能原因是过度放牧

B、若图②所示为培养液中的酵母菌种群,则b点后的变化可能原因是天敌的减少

C、图③中c点后发生的变化表明生态系统的自我调节能力有一定限度

D、图④曲线可用于指导海洋捕捞,维持资源种群数量在K/2左右

答案:B

知识点:种群的数量变动

解析:解答:A、a点之后k值降低,数量减少,可能是由于过度放牧引起。B、酵母菌在培养液中没有天敌,b点后K值增大的原因可能是补充了营养物质或排出了有害代谢废物。C、c点后种群数量减少,表明生态系统的自我调节能力有一定限度。D、图④曲线可用于指导海洋捕捞,维持资源种群数量在K/2左右。

分析:本题考查种群的数量变化,意在考查能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论的能力

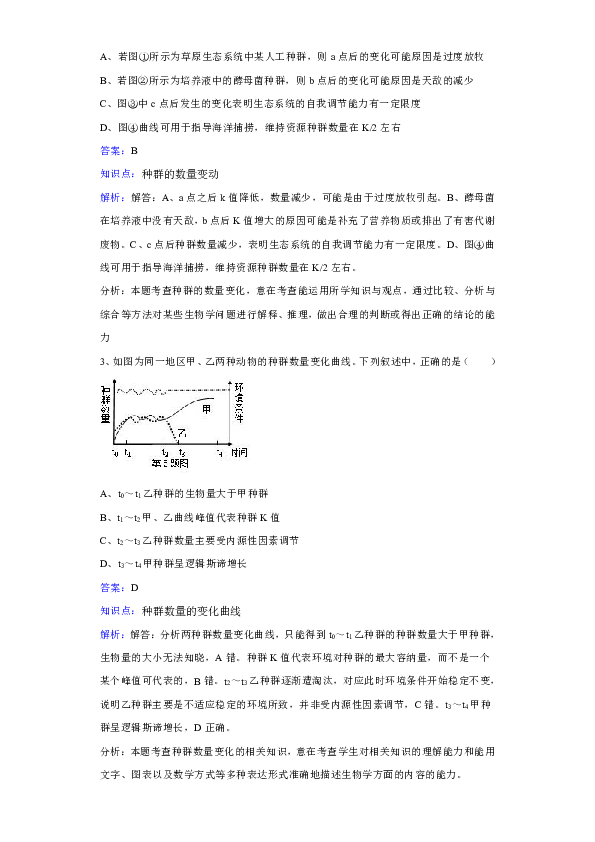

3、如图为同一地区甲、乙两种动物的种群数量变化曲线。下列叙述中,正确的是( )

A、t0~t1乙种群的生物量大于甲种群

B、t1~t2甲、乙曲线峰值代表种群K值

C、t2~t3乙种群数量主要受内源性因素调节

D、t3~t4甲种群呈逻辑斯谛增长

答案:D

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:分析两种群数量变化曲线,只能得到t0~t1乙种群的种群数量大于甲种群,生物量的大小无法知晓,A错。种群K值代表环境对种群的最大容纳量,而不是一个某个峰值可代表的,B错。t2~t3乙种群逐渐遭淘汰,对应此时环境条件开始稳定不变,说明乙种群主要是不适应稳定的环境所致,并非受内源性因素调节,C错。t3~t4甲种群呈逻辑斯谛增长,D正确。

分析:本题考查种群数量变化的相关知识,意在考查学生对相关知识的理解能力和能用文字、图表以及数学方式等多种表达形式准确地描述生物学方面的内容的能力。

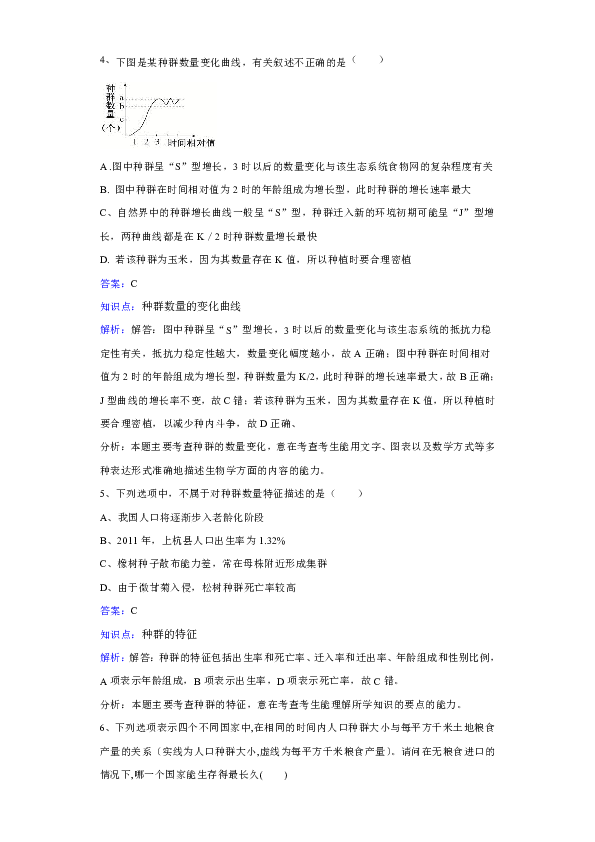

4、下图是某种群数量变化曲线,有关叙述不正确的是( )

A .图中种群呈“S”型增长,3时以后的数量变化与该生态系统食物网的复杂程度有关

B. 图中种群在时间相对值为2时的年龄组成为增长型,此时种群的增长速率最大

C、自然界中的种群增长曲线一般呈“S”型,种群迁入新的环境初期可能呈“J”型增长,两种曲线都是在K/2时种群数量增长最快

D. 若该种群为玉米,因为其数量存在K值,所以种植时要合理密植

答案:C

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:图中种群呈“S”型增长,3时以后的数量变化与该生态系统的抵抗力稳定性有关,抵抗力稳定性越大,数量变化幅度越小,故A正确;图中种群在时间相对值为2时的年龄组成为增长型,种群数量为K/2,此时种群的增长速率最大,故B正确;J型曲线的增长率不变,故C错;若该种群为玉米,因为其数量存在K值,所以种植时要合理密植,以减少种内斗争,故D正确、

分析:本题主要考查种群的数量变化,意在考查考生能用文字、图表以及数学方式等多种表达形式准确地描述生物学方面的内容的能力。

5、下列选项中,不属于对种群数量特征描述的是( )

A、我国人口将逐渐步入老龄化阶段

B、2011年,上杭县人口出生率为1.32%

C、橡树种子散布能力差,常在母株附近形成集群

D、由于微甘菊入侵,松树种群死亡率较高

答案:C

知识点:种群的特征

解析:解答:种群的特征包括出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例,A项表示年龄组成,B项表示出生率,D项表示死亡率,故C错。

分析:本题主要考查种群的特征,意在考查考生能理解所学知识的要点的能力。

6、下列选项表示四个不同国家中,在相同的时间内人口种群大小与每平方千米土地粮食产量的关系〔实线为人口种群大小,虚线为每平方千米粮食产量〕。请问在无粮食进口的情况下,哪一个国家能生存得最长久( )

答案:B

知识点:种群的特征

解析:解答:曲线在四国人口种群大小与每平方千米土地粮食产量的关系中,只有B国每平方千米产量上升情况与人口增长相适应,基本能满足人口增长的需要,因此,在无粮食进口的情况下,B国生存得最长久。

分析:本题主要考查种群的特征,意在考查考生能理解所学知识的要点的能力

7、探究“培养液中酵母菌数量动态变化”的实验方法与注意事项中,不正确的是( )

A、计数培养液中酵母菌数量可用抽样检测法

B、该实验不需要设置对照组,不需要做重复实验

C、从试管中吸取培养液时要将试管轻轻振荡几次

D、在显微镜下统计酵母菌数量时视野不能太亮

答案:B

知识点:探究培养液中酵母种群数量的动态变化

解析:解答:统计培养液中酵母菌数量一般用抽样检测法,A项正确;该实验中,酵母菌种群数量的变化在时间上形成自身对照,无需设置对照组,要获得准确的实验数据,必须重复实验,求平均值,B项错误;为了使酵母菌分布均匀和计数准确,取样前要将试管轻轻振荡几次,C项正确;因酵母菌和培养液的折光率比较低,用显微镜观察时视野不能太亮,D项正确。

分析:本题考查种群数量变化的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确结论的能力

8、研究人员调查了某地一年生草本植物X的种群数量变化,结果如图。下列分析正确的是( )

A、1972年种子萌发至幼苗阶段的死亡率低于幼苗至成熟阶段的的死亡率

B、与其他年份相比,1975年草本植物X种群内的生存斗争程度高

C、1975年由于X种群的幼苗数比成熟植株数多,则将来种群数量会增加

D、5年内该一年生草本植物X种群的基因频率发生了定向改变

答案:D

知识点:种群的数量变动

解析:解答:在1972年,种子萌发至幼苗阶段,每个样方个体数减少量接近550株,而幼苗至成熟阶段,每个样方个体数减少量接近200株,所以1972年种子萌发至幼苗阶段的死亡率高于幼苗至成熟阶段的死亡率,A项错误;图示曲线的变化显示,1975年每个样方内草本植物X 个体数量较其它年份少,所以种群内的生存斗争程度低,B项错误;植物X为一年生草本植物,1975年X种群的成熟植株数少,产生的后代少,加之影响种群数量变化的因素有很多,所以将来种群数量不一定会增加,C项错误;自然选择导致种群的基因频率发生定向改变,因此,5年内该一年生草本植物X种群的基因频率发生了定向改变,D项正确。

分析:本题考查种群数量变化的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确结论的能力。

9、在自然界中,每一种生物几乎都受到周围其他生物的影响。以下哪项不符合“甲减少,乙随之减少”( )

A.一片森林,甲:乔木 乙:菟丝子(一种寄生植物)

B.一片草原,甲:昆虫 乙:食虫鸟

C.一块农田,甲:大豆 乙:大豆根瘤菌

D.一个池塘,甲:水葫芦(一种漂浮植物) 乙:浮萍(一种漂浮植物)

答案:D

知识点:种间关系

解析:解答:菟丝子是一种寄生植物,其寄主可以是乔木,当乔木减少,菟丝子也随之减少,与题意不符,A项错误;食虫鸟以昆虫为食,当昆虫减少,食虫鸟也随之减少,与题意不符,B项错误;大豆与大豆根瘤菌的种间关系为互利共生,当大豆减少,大豆根瘤菌也随之减少,与题意不符,C项错误;水葫芦与浮萍的种间关系为竞争,当水葫芦减少,浮萍会增加,与题意相符,D项正确。

分析:本题考查种间关系的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络结构的能力。

10、图为某物种迁入新环境后,种群增长速率与时间的关系,以下有关叙述,错误的是( )

A.第10月后,该种群的数量开始下降

B.若该物种在第10月时种群数量为n,不考虑其他因素,该种群在此环境中最大容纳量为2n

C.该种群在20月内呈“S“型增长

D.第20月,若种群的出生率为m,则死亡率也为m

答案:A

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:第10月后,该种群增长速率仍然大于零,其数量仍在增加,A项错误;该种群增长速率在第10月时最大,其种群数量n为环境容纳量的二分之一,因此在不考虑其他因素的前提下,该种群在此环境中最大容纳量为2n,B项正确;该种群增长速率在第20月时为零,说明该种群的出生率等于死亡率,种群数量达到环境容纳量,所以该种群在20月内呈“S“型增长,C、D项正确。

分析:本题考查种群数量的变化的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,能从题图中提取有效信息并结合这些信息,运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确结论的能力。

11、下列与种群数量相关的描述,正确的是( )

A.一段时间内某种群出生率升高,则在此期间该种群的数量一定上升

B.若某种群的年龄组成为增长型,则该种群数量一定增加

C.利用性引诱剂诱杀某种害虫的雄性个体,是从直接改变种群的年龄组成入手减少害虫的数量

D.我国一线城市人口的剧烈波动往往与迁入率、迁出率有关

答案:D

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:一段时间内某种群出生率升高,而且出生率大于死亡率、没有迁入和迁出等其他环境因素的影响,则在此期间该种群的数量会上升,A项错误;年龄组成为增长型的种群,种群数量不一定会增加,因为种群数量变化会受到各种因素的制约,B项错误;利用性引诱剂诱杀某种害虫的雄性个体,是从直接改变种群的正常的性别比例入手减少害虫的数量,C项错误;迁入率和迁出率是影响种群数量的重要因素之一,我国一线城市人口的剧烈波动往往与迁入率、迁出率有关,D项正确。

分析:本题考查种群的特征的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络结构的能力。

12、下图表示某物种迁入新环境后,种群数量增长速率(平均值)随时间(单位:年)的变化关系。经调查在第5年时该种群的种群数量为200只。有关叙述正确的是( )

A. 由图可知,该物种迁入新环境后,其种群数量一直呈“J”型增长

B. 理论上该种群在此环境中的环境容纳量约为400只

C. 由于天敌、生活空间和资源等,导致第5年到第9年种群数量减少

D. 如果该种群为东方田鼠,则将其数量控制在200只左右可有效防治鼠患

答案:B

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:由图可知该物种的增长速率先增加后下降,应是呈“S”型增长,故A错误。由图可知第5年时增长速率最快应是代表的K/2,故K值应是200只,故B错误。由于天敌、生活空间和资源等,导致第5年到第9年种群增长慢,但数量还是增加的,故C错误。如果该种群为东方田鼠应在其最开始数量较少时进行防治,在K/2是最无效的,故D错误。

分析:本题考查种群数量相关知识,意在考察考生对知识点的理解和对图形分析能力。

13、太平洋某小岛上野兔种群数量的变化如图5所示,据图分析野兔种群数量增长速率最快的时期是( )

A.1920年~1925年 B.1925年~1930年

C.1930年~1935年 D.1935年~1940年

答案:C

知识点:种群的数量变动

解析:解答:由于1930年~1935年内野兔种群数量增长最快,所以这段时期野兔增长速率最大,选C。

分析:本题考查种群的数量变化,意在考查学生对相关知识要点的理解能力和识图分析能力。

14、关于“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验的叙述中,正确的是( )

A.改变培养液的pH值不影响K值(环境容纳量)大小

B.镜检计数时出芽酵母的芽体体积若超过细胞体积的1/2,则算独立个体

C.营养条件是影响酵母菌种群数量变化的唯一因素

D.酵母菌数量达到最大值后,会在该值上下波动

答案:B

知识点:探究培养液中酵母种群数量的动态变化

解析:解答:探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化实验中,改变培养液的pH值会影响K值大小,A错误;镜检计数时出芽酵母的芽体体积若超过细胞体积的1/2,则算独立个体,B正确;营养条件是影响酵母菌种群数量变化的因素之一,C错误;酵母菌数量达到最大值后,会略有下降,然后保持相对稳定,D错误。

分析:本题考查探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化实验,意在考查考生能理解所学知识的要点,掌握科学研究的一般方法,并能对实验结果进行解释、分析和处理的能力。

15、为除去对农作物有害的某种害虫而引入捕食蜘蛛后,对两个种群数量进行调查,得出如图所示的结果。下列叙述中,正确的是( )

A、在蜘蛛引入前,害虫I没有危害农作物

B、在A期间后期,蜘蛛数量将增加得更快

C、在B期间,蜘蛛数量减少的原因是蜘蛛的食物不足

D、在C期间的平衡状态与A期间和B期间中发生的两个种群间的相互作用没有关系

答案:C

知识点:种群的数量变动

解析:解答:由图可知害虫I一直对农作物都有危害,故A错误。由图可知在A期间后期,蜘蛛数量将增加缓慢,故B错误。在B期间,蜘蛛数量减少的原因是蜘蛛的食物害虫I数量下降,即食物不足,故C正确。在C期间的平衡状态与A期间和B期间中发生的两个种群间的相互作用有关系,只是因为反馈调节各自在相对范围内波动,故D错误。

分析:本题考查种群数量和种间关系相关知识,意在考察考生对知识点的理解掌握程度和对图形分析能力。

16、当种群数量达到K值时,可能出现的现象是( )

A、生态因素对该种群没有影响 B、种群的增长速率保持相对稳定

C、食物将不再是限制种群发展的因素 D、出生率再也不会超出死亡率

答案:B

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:达到K值时主要限制因素是生态因素,如食物等,故A、C错误。种群的增长速率此时为0,基本保持相对稳定,故B正确。出生率和死亡率是大约相等,数据是波动的有可能会出现出生率超出死亡率,故D错误。

分析:本题考查种群数量相关知识,意在考察考生对知识点的识记理解掌握程度。

17、自然界中生物种群数量常呈“S”型增长曲线,下列有关“S”型增长曲线的正确说法是( )

A、“S”型增长曲线表示了随着食物的变化种群数量发生的变化

B、种群增长速率在各个阶段相同

C、“S”型增长曲线表示了种群数量与时间无关

D、种群增长会受种群密度制约

答案:D

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:“S”型增长曲线表示了随着时间的变化种群数量发生的变化,故A、C错误。种群增长速率在各个阶段是不同的,故B错误。种群增长会受到种群密度的制约,故D正确。

分析:本题考查种群数量相关知识,意在考察考生对知识点的理解掌握程度。

18、种群在理想环境中呈“J”型曲线增长(如曲线甲),在有环境阻力条件下,呈“S”型曲线增长(如曲线乙)。下列有关种群增长曲线的叙述,正确的是( )

A.若乙表示草履虫种群增长曲线,当种群数量达到e点后,种群中衰老个体将维持基本稳定

B.图中c点时,环境阻力最小,种群增长速率最快

C.若乙表示酵母菌种群增长曲线,通过镜检观察统计的结果比实际值低,因为其中有死亡的酵母菌个体

D. K值具有种的特异性,所以田鼠的种群增长曲线在不同环境下总是相同的

答案:A

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:若乙表示草履虫种群增长曲线,当种群数量达到e点后即K值,此时处于稳定型,种群中衰老个体将维持基本稳定,故A正确。图中c点时增长速率最大,但不是环境阻力最小,故B错误。如果乙表示酵母菌种群增长曲线,通过镜检观察统计的结果比实际值低,因为其中有的是两个或多个细菌在一起的菌落,故C错误。K值具有种的特异性,但也和环境资源条件有关,所以田鼠的种群增长曲线在不同环境下总是有所不同,故D错误。

分析:本题考查种群数量相关知识,意在考察考生对知识点的理解掌握和对图形分析能力。

19、下图所示为自然环境中生物种群数量变化曲线,下列有关的叙述错误的是( )

A、d处波动可能是因为出生率和死亡率变动所致

B、“涸泽而渔”会使鱼的数量下降至b以下,使生态系统发展停滞甚至崩溃

C、灭鼠时如果仅杀死一定数量的老鼠,可能效果适得其反

D、c处种群个体数量不再上升的原因是种群内个体间发生竞争的结果

答案:D

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:c处种群个体数量不再上升的原因是种群内出生率与死亡率相等,故C错误。

分析:本题考查种群数量相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构能力

20、自然界中生物种群增长常表现为“S”型曲线。下列有关种群“S”型曲线的正确叙述是( )

A、“S”型曲线表示了种群数量和食物的关系

B、种群增长率在各阶段是不相同的

C、“S”型曲线表明种群数量和时间无关

D、种群增长不受种群密度制约

答案:B

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:“S”型曲线表示了种群数量和时间的关系,AC错。种群增长率由最小增加到最大再下降到最小,B正确。种群增长受种群密度制约,D错。

分析:本题考查种群数量增长相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构能力。

21、(10分)在调查某林场松鼠的种群数量时,计算当年种群数量与一年前种群数量的比值(λ),并得到如下图所示的曲线。请据此回答下列问题:

(1)前4年该种群数量_______ (填“增大”、“减小”或“基本不变”),第9年调查松鼠的年龄组成,最可能表现为_______型。第______年松鼠的种群密度最低。

(2)第16~20年松鼠种群数量将呈_____ 型曲线增长,从物种之间的关系解释,可能的原因有 。

答案:(1)基本不变 衰退型 10

(2)J 无天敌和竞争者,食物充足(无环境阻力)

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:(1)前4年该种群λ=1,当年种群数量与一年前种群数量相等,种群数量不变。第9年λ<1,种群数量在下降,出生率小于死亡率,年龄组成最可能表现为衰退型。第4~第10年λ都小于1,种群数量一直下降,故第10年种群密度最低。

(2)第16~20年λ为恒值,种群数量将呈J型曲线增长, 从物种之间的关系解释,一方面,可能其食物充足,另一方面,无天敌和竞争者。

分析:本题考查种群相关知识,意在考查考生能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论能力。

22、某研究所对一个河流生态系统进行了几年的跟踪调查,请根据相关调查材料回答问题。

(1)下图表示某种鱼迁入此生态系统后的种群数量增长速率随时间变化的曲线。请分析回答:

① A、B图中能反映该鱼种的数量的变化曲线是 。

② 这种鱼在t2时期后,种群数量不再增加,原因之一是 有限,种内竞争加剧使种群的增长停止。

③ 在t1时该种群的年龄组成可能为 。

④ 若在t2时种群数量为N,为保持这种鱼类资源的可持续增长,应使这种鱼捕捞后的种群数量保持在 水平。

(2)如果这条河流受到轻度污染,则对此生态系统不产生明显影响,如果出现恶性污染事件,则会导致绝大多数水生动植物死亡,河流生态系统遭到严重破坏。原因是生态系统具有一定的 能力,但这能力具有一定的限度,当外来干扰超过这一限度,生态系统的相对稳定状态就遭到破坏。

(2)自我调节(或自动调节)

答案:(1)① B ② 食物和空间 ③增长型 ④N/2 (K/2)

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:(1)①种群增长速率随时间变化的曲线表明:在一定时间范围内,种群增长速率随时间的推移逐渐增加,超过这个时间范围,种群增长速率随时间的推移逐渐下降,直至降为零,说明在有限的环境条件下,该种群数量的变化呈“S”型增长。因此,某种鱼迁入该河流生态系统后,能反映该鱼种的数量的变化曲线是B。

② 该种鱼在t2时期后,种群数量不再增加,其原因是:在食物(或资源)和空间有限的条件下,随着种群密度增大,种内竞争加剧,以该种群为食的动物的数量也增加,导致该种群的出生率降低,死亡率增高,当出生率与死亡率相等时,种群的增长会停止。

③在t1时该种群的增长速率最大,其数量约为K/2,其年龄组成可能为增长型。

④在t2时该种群的增长速率为0,此时该种群的数量达到环境容纳量即K值,种群数量为N。为保持这种鱼类资源的可持续增长,应使这种鱼捕捞后的种群数量保持在K/2左右,即保持在N/2水平。

(2)这条河流受到轻度污染,对此生态系统不产生明显影响,说明生态系统具有一定的自我调节(或自动调节)能力;如果出现恶性污染事件,则会导致绝大多数水生动植物死亡,河流生态系统遭到严重破坏,说明生态系统的自我调节(或自动调节)能力一定的限度,当外来干扰超过这一限度,生态系统的相对稳定状态就遭到破坏。

分析:本题考查种群、生态系统稳定性的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,能从题图中提取有效信息,结合这些信息,运用所学知识与观点,对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确结论的能力。

23、图1表示大草履虫和双小核草履虫单独培养时的数量变化.图2表示两种草履虫混合培养时的数量变化.

图1 图2

请回答问题:

(1)两种草履虫单独培养时.种群数量增长曲线均为________型。数量不再增长的原因是___________加剧.

(2)两种草履虫混合培养时的数量变化表明两者的种间关系为________.

(3)人们在野外采集草履虫时.发现草履虫分布在水体表层的数量比深层多.这是因为草履虫的呼吸类型是________________.

(4)测定草履虫的种群数量取样时应________.

A、混匀培养液.随机取样 B、静置培养液.中层取样 C、静置培养液.底层取样

答案:(1)S 种内斗争 (2)竞争 (3)有氧呼吸 (4)A

知识点:种群数量的变化曲线 种间关系

解析:解答:(1)两种草履虫单独培养时.种群数量增长曲线均为S型。当种群数量达到K值时,种内斗争最激烈,出生率与死亡率相当,数量不再增长。

(2)两种草履虫混合培养时,双小核草履虫逐渐增加,大草履虫逐渐下降,呈两极分化,为竞争关系。

(3)草履虫的呼吸类型是有氧呼吸,分布在水体表层比较能够得到氧气。

(4)测定草履虫的种群数量取样时应用混匀培养液,如果是静置培养液会导致草履虫集中分布在底层,取样数量就不均匀;随机取样才能保证客观性。

分析:本题考查种群数量相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构能力。

24、下图为不同培养阶段酵母菌种群数量、葡萄糖浓度和乙醇浓度的变化曲线,请回答下列问题:

(1) 曲线AB段酵母菌呼吸发生的场所是 ;曲线BC段酵母菌呼吸的方式为 。

(2) 酵母菌种群数量从C点开始下降的主要原因除葡萄糖大量消耗外,还有 、 。

(3) 在T1一T2时段,单位时间内酵母菌消耗葡萄糖量迅速增加的主要原因有 、 。

(4) 某同学在T3时取样,统计的酵母菌种群数量明显高于D对应的数量,原因可能有 、 和用血球计数板计数时出现错误等。

答案:(1)细胞质基质和线粒体 有氧呼吸和无氧呼吸

(2)乙醇含量过高 培养液的pH下降

(3)酵母菌进行无氧呼吸,产生的能量少 酵母菌种群数量增多

(4)取样时培养液未摇匀,从底部取样 未染色,统计的菌体数包含了死亡的菌体

知识点:种群数量的变化曲线 探究培养液中酵母种群数量的动态变化

解析:解答:(1)图中AB段这一区间,无乙醇产生,因此可推断它只进行有氧呼吸,另外,问题是呼吸发生的场所(而不是主要场所),应答:细胞质基质和线粒体,只答“线粒体”不得分;BC段,乙醇开始产生并逐渐增多,酵母菌数量仍在继续增加,因此可推断这一区间内的细胞,既进行无氧呼吸,也同时进行有氧呼吸(不然,酵母菌数量不会增加的)。

(2)酵母菌数量在C点下降,这是一个种群数量变化的问题,得分析查找环境中可能的影响因素,除营养物的供应问题外,还应考虑其代谢产物(乙醇和二氧化碳)的积累对其繁殖的影响。

(3)T1-T2时段,葡萄糖的消耗量迅速增加,在图上找这一区间的其它信息发现,酵母菌数量继续增加至最大值、乙醇开始产生并不断增加,联系问题可归纳出原因:酵母菌数量增多、酵母菌进行产乙醇的无氧呼吸,产能少,需消耗更多葡萄糖。

(4)T3时取样,统计的酵母菌种群数量明显高于D对应的数量,原因可能有取样时培养液未摇匀,从底部取样或者未染色,统计的菌体数包含了死亡的菌体等。

分析:本题主要考查发酵的相关知识,意在考查考生对所学知识的理解把握知识间内在联系的能力。

25、为探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,某研究性学习小组按下表完成了有关实验。

试管编号 培养液/mL 无菌水/mL 酵母菌母液/mL 温度(℃)

A 10 - 0.1 20

B 10 - 0.1 5

C - 10 0.1 20

(1)该实验探究的是___________________对酵母菌种群数量变化的影响。

(2)本实验中,某学生的部分实验操作过程如下:

①将A、B、C三支试管放置在表中相应的温度、其它条件适宜的环境中培养,第一天开始取样计数,连续七天;

②用无菌吸管从静置试管中吸取酵母菌培养液少许;

③加入血细胞计数板计数室,再盖上盖玻片,并用滤纸吸去多余菌液。

请纠正该同学实验操作中的两个错误。

①________________________________________________________;

②________________________________________________________。

(3)估算培养液中酵母菌种群密度的常用方法称为______________,若吸取酵母菌样液1mL并稀释100倍,采用血细胞计数板(规格为1mmxlmmxO.lmm,由400个小格纽成)计数,右图表示一个中方格中酵母菌的分布情况,以该中方格为一个样方,计数结果是酵母菌有________个。如果计数的中方格酵母菌平均数为18个,则1mL培养液中酵母菌的总数为___ _个。

答案:(1)营养、温度

(2)①取样前振荡试管 ②先盖上盖玻片,再加入血细胞计数板计数室

(3)抽样检测法 15 2.88×108

知识点:探究培养液中酵母种群数量的动态变化

解析:解答:(1)根据记录表中的数据分析可知,该实验的各组中存在的不同变量是温度及营养成分不同,所以实验探究的是营养、温度对酵母菌种群数量变化的影响。

(2)实验操作中,为避免误差,步骤②中应在取样前振荡试管;步骤③中应盖上盖玻片,再加入血细胞计数板计数室。

(3)调查培养液中酵母菌种群密度的常用方法为抽样检测法;统计样方中的酵母菌数量时,中格内部的酵母菌全部计数,边上的酵母菌只计数左边和上边,顶角的酵母菌只计数左上角一个顶角的个体数,所以图中中格酵母菌数为15个。如果计数的中方格酵母菌平均数为18个,则1mL培养液中酵母菌的总数为18x16x1000x10x100=2.88×108个。

分析:本题考查培养液中酵母菌种群密度调查的相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络的能力。

同步训练

1、社鼠出生1个月后即性成熟,科研人员对湖泊中一个岛屿的社鼠种群特征进行调查研究,部分结果如图,下列分析正确的是( )

A、社鼠在夏秋季出生率大于死亡率

B、上半年种群中幼年个体占比高于下半年

C、迁入和迁出是影响社鼠种群密度的主要因素

D、种群密度增大过程中,雄性死亡率高于雌性个体

答案:B

知识点:种群的特征 种群数量的变化曲线

解析:解答:分析曲线可知,与春季相比,夏秋季种群数量下降,说明社鼠在夏秋季出生率小于死亡率,A错误;上半年种群数量增加,属于增长型的年龄组成,下半年种群数量下降,属于衰退型年龄组成,幼年个体占比高于下半年,B正确;该种群位于湖泊中一个岛屿,迁入和迁出不是影响社鼠种群密度的主要因素,性比是影响社鼠种群密度的主要因素,C错误;春夏季节,种群密度增大,性比下降,雄性死亡率低于雌性个体,D错误。

分析:本题考查种群数量变化及其影响因素的相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系;能从图形中获取有效信息,运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理判断或得出正确结论的能力。

2、下图表示处于平衡状态的某生物种群因某些外界环境变化导致种群中生物个体数量改变时的四种情形,下列有关叙述中,不正确的是( )

A、若图①所示为草原生态系统中某人工种群,则a点后的变化可能原因是过度放牧

B、若图②所示为培养液中的酵母菌种群,则b点后的变化可能原因是天敌的减少

C、图③中c点后发生的变化表明生态系统的自我调节能力有一定限度

D、图④曲线可用于指导海洋捕捞,维持资源种群数量在K/2左右

答案:B

知识点:种群的数量变动

解析:解答:A、a点之后k值降低,数量减少,可能是由于过度放牧引起。B、酵母菌在培养液中没有天敌,b点后K值增大的原因可能是补充了营养物质或排出了有害代谢废物。C、c点后种群数量减少,表明生态系统的自我调节能力有一定限度。D、图④曲线可用于指导海洋捕捞,维持资源种群数量在K/2左右。

分析:本题考查种群的数量变化,意在考查能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论的能力

3、如图为同一地区甲、乙两种动物的种群数量变化曲线。下列叙述中,正确的是( )

A、t0~t1乙种群的生物量大于甲种群

B、t1~t2甲、乙曲线峰值代表种群K值

C、t2~t3乙种群数量主要受内源性因素调节

D、t3~t4甲种群呈逻辑斯谛增长

答案:D

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:分析两种群数量变化曲线,只能得到t0~t1乙种群的种群数量大于甲种群,生物量的大小无法知晓,A错。种群K值代表环境对种群的最大容纳量,而不是一个某个峰值可代表的,B错。t2~t3乙种群逐渐遭淘汰,对应此时环境条件开始稳定不变,说明乙种群主要是不适应稳定的环境所致,并非受内源性因素调节,C错。t3~t4甲种群呈逻辑斯谛增长,D正确。

分析:本题考查种群数量变化的相关知识,意在考查学生对相关知识的理解能力和能用文字、图表以及数学方式等多种表达形式准确地描述生物学方面的内容的能力。

4、下图是某种群数量变化曲线,有关叙述不正确的是( )

A .图中种群呈“S”型增长,3时以后的数量变化与该生态系统食物网的复杂程度有关

B. 图中种群在时间相对值为2时的年龄组成为增长型,此时种群的增长速率最大

C、自然界中的种群增长曲线一般呈“S”型,种群迁入新的环境初期可能呈“J”型增长,两种曲线都是在K/2时种群数量增长最快

D. 若该种群为玉米,因为其数量存在K值,所以种植时要合理密植

答案:C

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:图中种群呈“S”型增长,3时以后的数量变化与该生态系统的抵抗力稳定性有关,抵抗力稳定性越大,数量变化幅度越小,故A正确;图中种群在时间相对值为2时的年龄组成为增长型,种群数量为K/2,此时种群的增长速率最大,故B正确;J型曲线的增长率不变,故C错;若该种群为玉米,因为其数量存在K值,所以种植时要合理密植,以减少种内斗争,故D正确、

分析:本题主要考查种群的数量变化,意在考查考生能用文字、图表以及数学方式等多种表达形式准确地描述生物学方面的内容的能力。

5、下列选项中,不属于对种群数量特征描述的是( )

A、我国人口将逐渐步入老龄化阶段

B、2011年,上杭县人口出生率为1.32%

C、橡树种子散布能力差,常在母株附近形成集群

D、由于微甘菊入侵,松树种群死亡率较高

答案:C

知识点:种群的特征

解析:解答:种群的特征包括出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例,A项表示年龄组成,B项表示出生率,D项表示死亡率,故C错。

分析:本题主要考查种群的特征,意在考查考生能理解所学知识的要点的能力。

6、下列选项表示四个不同国家中,在相同的时间内人口种群大小与每平方千米土地粮食产量的关系〔实线为人口种群大小,虚线为每平方千米粮食产量〕。请问在无粮食进口的情况下,哪一个国家能生存得最长久( )

答案:B

知识点:种群的特征

解析:解答:曲线在四国人口种群大小与每平方千米土地粮食产量的关系中,只有B国每平方千米产量上升情况与人口增长相适应,基本能满足人口增长的需要,因此,在无粮食进口的情况下,B国生存得最长久。

分析:本题主要考查种群的特征,意在考查考生能理解所学知识的要点的能力

7、探究“培养液中酵母菌数量动态变化”的实验方法与注意事项中,不正确的是( )

A、计数培养液中酵母菌数量可用抽样检测法

B、该实验不需要设置对照组,不需要做重复实验

C、从试管中吸取培养液时要将试管轻轻振荡几次

D、在显微镜下统计酵母菌数量时视野不能太亮

答案:B

知识点:探究培养液中酵母种群数量的动态变化

解析:解答:统计培养液中酵母菌数量一般用抽样检测法,A项正确;该实验中,酵母菌种群数量的变化在时间上形成自身对照,无需设置对照组,要获得准确的实验数据,必须重复实验,求平均值,B项错误;为了使酵母菌分布均匀和计数准确,取样前要将试管轻轻振荡几次,C项正确;因酵母菌和培养液的折光率比较低,用显微镜观察时视野不能太亮,D项正确。

分析:本题考查种群数量变化的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确结论的能力

8、研究人员调查了某地一年生草本植物X的种群数量变化,结果如图。下列分析正确的是( )

A、1972年种子萌发至幼苗阶段的死亡率低于幼苗至成熟阶段的的死亡率

B、与其他年份相比,1975年草本植物X种群内的生存斗争程度高

C、1975年由于X种群的幼苗数比成熟植株数多,则将来种群数量会增加

D、5年内该一年生草本植物X种群的基因频率发生了定向改变

答案:D

知识点:种群的数量变动

解析:解答:在1972年,种子萌发至幼苗阶段,每个样方个体数减少量接近550株,而幼苗至成熟阶段,每个样方个体数减少量接近200株,所以1972年种子萌发至幼苗阶段的死亡率高于幼苗至成熟阶段的死亡率,A项错误;图示曲线的变化显示,1975年每个样方内草本植物X 个体数量较其它年份少,所以种群内的生存斗争程度低,B项错误;植物X为一年生草本植物,1975年X种群的成熟植株数少,产生的后代少,加之影响种群数量变化的因素有很多,所以将来种群数量不一定会增加,C项错误;自然选择导致种群的基因频率发生定向改变,因此,5年内该一年生草本植物X种群的基因频率发生了定向改变,D项正确。

分析:本题考查种群数量变化的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确结论的能力。

9、在自然界中,每一种生物几乎都受到周围其他生物的影响。以下哪项不符合“甲减少,乙随之减少”( )

A.一片森林,甲:乔木 乙:菟丝子(一种寄生植物)

B.一片草原,甲:昆虫 乙:食虫鸟

C.一块农田,甲:大豆 乙:大豆根瘤菌

D.一个池塘,甲:水葫芦(一种漂浮植物) 乙:浮萍(一种漂浮植物)

答案:D

知识点:种间关系

解析:解答:菟丝子是一种寄生植物,其寄主可以是乔木,当乔木减少,菟丝子也随之减少,与题意不符,A项错误;食虫鸟以昆虫为食,当昆虫减少,食虫鸟也随之减少,与题意不符,B项错误;大豆与大豆根瘤菌的种间关系为互利共生,当大豆减少,大豆根瘤菌也随之减少,与题意不符,C项错误;水葫芦与浮萍的种间关系为竞争,当水葫芦减少,浮萍会增加,与题意相符,D项正确。

分析:本题考查种间关系的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络结构的能力。

10、图为某物种迁入新环境后,种群增长速率与时间的关系,以下有关叙述,错误的是( )

A.第10月后,该种群的数量开始下降

B.若该物种在第10月时种群数量为n,不考虑其他因素,该种群在此环境中最大容纳量为2n

C.该种群在20月内呈“S“型增长

D.第20月,若种群的出生率为m,则死亡率也为m

答案:A

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:第10月后,该种群增长速率仍然大于零,其数量仍在增加,A项错误;该种群增长速率在第10月时最大,其种群数量n为环境容纳量的二分之一,因此在不考虑其他因素的前提下,该种群在此环境中最大容纳量为2n,B项正确;该种群增长速率在第20月时为零,说明该种群的出生率等于死亡率,种群数量达到环境容纳量,所以该种群在20月内呈“S“型增长,C、D项正确。

分析:本题考查种群数量的变化的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,能从题图中提取有效信息并结合这些信息,运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确结论的能力。

11、下列与种群数量相关的描述,正确的是( )

A.一段时间内某种群出生率升高,则在此期间该种群的数量一定上升

B.若某种群的年龄组成为增长型,则该种群数量一定增加

C.利用性引诱剂诱杀某种害虫的雄性个体,是从直接改变种群的年龄组成入手减少害虫的数量

D.我国一线城市人口的剧烈波动往往与迁入率、迁出率有关

答案:D

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:一段时间内某种群出生率升高,而且出生率大于死亡率、没有迁入和迁出等其他环境因素的影响,则在此期间该种群的数量会上升,A项错误;年龄组成为增长型的种群,种群数量不一定会增加,因为种群数量变化会受到各种因素的制约,B项错误;利用性引诱剂诱杀某种害虫的雄性个体,是从直接改变种群的正常的性别比例入手减少害虫的数量,C项错误;迁入率和迁出率是影响种群数量的重要因素之一,我国一线城市人口的剧烈波动往往与迁入率、迁出率有关,D项正确。

分析:本题考查种群的特征的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络结构的能力。

12、下图表示某物种迁入新环境后,种群数量增长速率(平均值)随时间(单位:年)的变化关系。经调查在第5年时该种群的种群数量为200只。有关叙述正确的是( )

A. 由图可知,该物种迁入新环境后,其种群数量一直呈“J”型增长

B. 理论上该种群在此环境中的环境容纳量约为400只

C. 由于天敌、生活空间和资源等,导致第5年到第9年种群数量减少

D. 如果该种群为东方田鼠,则将其数量控制在200只左右可有效防治鼠患

答案:B

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:由图可知该物种的增长速率先增加后下降,应是呈“S”型增长,故A错误。由图可知第5年时增长速率最快应是代表的K/2,故K值应是200只,故B错误。由于天敌、生活空间和资源等,导致第5年到第9年种群增长慢,但数量还是增加的,故C错误。如果该种群为东方田鼠应在其最开始数量较少时进行防治,在K/2是最无效的,故D错误。

分析:本题考查种群数量相关知识,意在考察考生对知识点的理解和对图形分析能力。

13、太平洋某小岛上野兔种群数量的变化如图5所示,据图分析野兔种群数量增长速率最快的时期是( )

A.1920年~1925年 B.1925年~1930年

C.1930年~1935年 D.1935年~1940年

答案:C

知识点:种群的数量变动

解析:解答:由于1930年~1935年内野兔种群数量增长最快,所以这段时期野兔增长速率最大,选C。

分析:本题考查种群的数量变化,意在考查学生对相关知识要点的理解能力和识图分析能力。

14、关于“探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化”实验的叙述中,正确的是( )

A.改变培养液的pH值不影响K值(环境容纳量)大小

B.镜检计数时出芽酵母的芽体体积若超过细胞体积的1/2,则算独立个体

C.营养条件是影响酵母菌种群数量变化的唯一因素

D.酵母菌数量达到最大值后,会在该值上下波动

答案:B

知识点:探究培养液中酵母种群数量的动态变化

解析:解答:探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化实验中,改变培养液的pH值会影响K值大小,A错误;镜检计数时出芽酵母的芽体体积若超过细胞体积的1/2,则算独立个体,B正确;营养条件是影响酵母菌种群数量变化的因素之一,C错误;酵母菌数量达到最大值后,会略有下降,然后保持相对稳定,D错误。

分析:本题考查探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化实验,意在考查考生能理解所学知识的要点,掌握科学研究的一般方法,并能对实验结果进行解释、分析和处理的能力。

15、为除去对农作物有害的某种害虫而引入捕食蜘蛛后,对两个种群数量进行调查,得出如图所示的结果。下列叙述中,正确的是( )

A、在蜘蛛引入前,害虫I没有危害农作物

B、在A期间后期,蜘蛛数量将增加得更快

C、在B期间,蜘蛛数量减少的原因是蜘蛛的食物不足

D、在C期间的平衡状态与A期间和B期间中发生的两个种群间的相互作用没有关系

答案:C

知识点:种群的数量变动

解析:解答:由图可知害虫I一直对农作物都有危害,故A错误。由图可知在A期间后期,蜘蛛数量将增加缓慢,故B错误。在B期间,蜘蛛数量减少的原因是蜘蛛的食物害虫I数量下降,即食物不足,故C正确。在C期间的平衡状态与A期间和B期间中发生的两个种群间的相互作用有关系,只是因为反馈调节各自在相对范围内波动,故D错误。

分析:本题考查种群数量和种间关系相关知识,意在考察考生对知识点的理解掌握程度和对图形分析能力。

16、当种群数量达到K值时,可能出现的现象是( )

A、生态因素对该种群没有影响 B、种群的增长速率保持相对稳定

C、食物将不再是限制种群发展的因素 D、出生率再也不会超出死亡率

答案:B

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:达到K值时主要限制因素是生态因素,如食物等,故A、C错误。种群的增长速率此时为0,基本保持相对稳定,故B正确。出生率和死亡率是大约相等,数据是波动的有可能会出现出生率超出死亡率,故D错误。

分析:本题考查种群数量相关知识,意在考察考生对知识点的识记理解掌握程度。

17、自然界中生物种群数量常呈“S”型增长曲线,下列有关“S”型增长曲线的正确说法是( )

A、“S”型增长曲线表示了随着食物的变化种群数量发生的变化

B、种群增长速率在各个阶段相同

C、“S”型增长曲线表示了种群数量与时间无关

D、种群增长会受种群密度制约

答案:D

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:“S”型增长曲线表示了随着时间的变化种群数量发生的变化,故A、C错误。种群增长速率在各个阶段是不同的,故B错误。种群增长会受到种群密度的制约,故D正确。

分析:本题考查种群数量相关知识,意在考察考生对知识点的理解掌握程度。

18、种群在理想环境中呈“J”型曲线增长(如曲线甲),在有环境阻力条件下,呈“S”型曲线增长(如曲线乙)。下列有关种群增长曲线的叙述,正确的是( )

A.若乙表示草履虫种群增长曲线,当种群数量达到e点后,种群中衰老个体将维持基本稳定

B.图中c点时,环境阻力最小,种群增长速率最快

C.若乙表示酵母菌种群增长曲线,通过镜检观察统计的结果比实际值低,因为其中有死亡的酵母菌个体

D. K值具有种的特异性,所以田鼠的种群增长曲线在不同环境下总是相同的

答案:A

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:若乙表示草履虫种群增长曲线,当种群数量达到e点后即K值,此时处于稳定型,种群中衰老个体将维持基本稳定,故A正确。图中c点时增长速率最大,但不是环境阻力最小,故B错误。如果乙表示酵母菌种群增长曲线,通过镜检观察统计的结果比实际值低,因为其中有的是两个或多个细菌在一起的菌落,故C错误。K值具有种的特异性,但也和环境资源条件有关,所以田鼠的种群增长曲线在不同环境下总是有所不同,故D错误。

分析:本题考查种群数量相关知识,意在考察考生对知识点的理解掌握和对图形分析能力。

19、下图所示为自然环境中生物种群数量变化曲线,下列有关的叙述错误的是( )

A、d处波动可能是因为出生率和死亡率变动所致

B、“涸泽而渔”会使鱼的数量下降至b以下,使生态系统发展停滞甚至崩溃

C、灭鼠时如果仅杀死一定数量的老鼠,可能效果适得其反

D、c处种群个体数量不再上升的原因是种群内个体间发生竞争的结果

答案:D

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:c处种群个体数量不再上升的原因是种群内出生率与死亡率相等,故C错误。

分析:本题考查种群数量相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构能力

20、自然界中生物种群增长常表现为“S”型曲线。下列有关种群“S”型曲线的正确叙述是( )

A、“S”型曲线表示了种群数量和食物的关系

B、种群增长率在各阶段是不相同的

C、“S”型曲线表明种群数量和时间无关

D、种群增长不受种群密度制约

答案:B

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:“S”型曲线表示了种群数量和时间的关系,AC错。种群增长率由最小增加到最大再下降到最小,B正确。种群增长受种群密度制约,D错。

分析:本题考查种群数量增长相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构能力。

21、(10分)在调查某林场松鼠的种群数量时,计算当年种群数量与一年前种群数量的比值(λ),并得到如下图所示的曲线。请据此回答下列问题:

(1)前4年该种群数量_______ (填“增大”、“减小”或“基本不变”),第9年调查松鼠的年龄组成,最可能表现为_______型。第______年松鼠的种群密度最低。

(2)第16~20年松鼠种群数量将呈_____ 型曲线增长,从物种之间的关系解释,可能的原因有 。

答案:(1)基本不变 衰退型 10

(2)J 无天敌和竞争者,食物充足(无环境阻力)

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:(1)前4年该种群λ=1,当年种群数量与一年前种群数量相等,种群数量不变。第9年λ<1,种群数量在下降,出生率小于死亡率,年龄组成最可能表现为衰退型。第4~第10年λ都小于1,种群数量一直下降,故第10年种群密度最低。

(2)第16~20年λ为恒值,种群数量将呈J型曲线增长, 从物种之间的关系解释,一方面,可能其食物充足,另一方面,无天敌和竞争者。

分析:本题考查种群相关知识,意在考查考生能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论能力。

22、某研究所对一个河流生态系统进行了几年的跟踪调查,请根据相关调查材料回答问题。

(1)下图表示某种鱼迁入此生态系统后的种群数量增长速率随时间变化的曲线。请分析回答:

① A、B图中能反映该鱼种的数量的变化曲线是 。

② 这种鱼在t2时期后,种群数量不再增加,原因之一是 有限,种内竞争加剧使种群的增长停止。

③ 在t1时该种群的年龄组成可能为 。

④ 若在t2时种群数量为N,为保持这种鱼类资源的可持续增长,应使这种鱼捕捞后的种群数量保持在 水平。

(2)如果这条河流受到轻度污染,则对此生态系统不产生明显影响,如果出现恶性污染事件,则会导致绝大多数水生动植物死亡,河流生态系统遭到严重破坏。原因是生态系统具有一定的 能力,但这能力具有一定的限度,当外来干扰超过这一限度,生态系统的相对稳定状态就遭到破坏。

(2)自我调节(或自动调节)

答案:(1)① B ② 食物和空间 ③增长型 ④N/2 (K/2)

知识点:种群数量的变化曲线

解析:解答:(1)①种群增长速率随时间变化的曲线表明:在一定时间范围内,种群增长速率随时间的推移逐渐增加,超过这个时间范围,种群增长速率随时间的推移逐渐下降,直至降为零,说明在有限的环境条件下,该种群数量的变化呈“S”型增长。因此,某种鱼迁入该河流生态系统后,能反映该鱼种的数量的变化曲线是B。

② 该种鱼在t2时期后,种群数量不再增加,其原因是:在食物(或资源)和空间有限的条件下,随着种群密度增大,种内竞争加剧,以该种群为食的动物的数量也增加,导致该种群的出生率降低,死亡率增高,当出生率与死亡率相等时,种群的增长会停止。

③在t1时该种群的增长速率最大,其数量约为K/2,其年龄组成可能为增长型。

④在t2时该种群的增长速率为0,此时该种群的数量达到环境容纳量即K值,种群数量为N。为保持这种鱼类资源的可持续增长,应使这种鱼捕捞后的种群数量保持在K/2左右,即保持在N/2水平。

(2)这条河流受到轻度污染,对此生态系统不产生明显影响,说明生态系统具有一定的自我调节(或自动调节)能力;如果出现恶性污染事件,则会导致绝大多数水生动植物死亡,河流生态系统遭到严重破坏,说明生态系统的自我调节(或自动调节)能力一定的限度,当外来干扰超过这一限度,生态系统的相对稳定状态就遭到破坏。

分析:本题考查种群、生态系统稳定性的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,能从题图中提取有效信息,结合这些信息,运用所学知识与观点,对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确结论的能力。

23、图1表示大草履虫和双小核草履虫单独培养时的数量变化.图2表示两种草履虫混合培养时的数量变化.

图1 图2

请回答问题:

(1)两种草履虫单独培养时.种群数量增长曲线均为________型。数量不再增长的原因是___________加剧.

(2)两种草履虫混合培养时的数量变化表明两者的种间关系为________.

(3)人们在野外采集草履虫时.发现草履虫分布在水体表层的数量比深层多.这是因为草履虫的呼吸类型是________________.

(4)测定草履虫的种群数量取样时应________.

A、混匀培养液.随机取样 B、静置培养液.中层取样 C、静置培养液.底层取样

答案:(1)S 种内斗争 (2)竞争 (3)有氧呼吸 (4)A

知识点:种群数量的变化曲线 种间关系

解析:解答:(1)两种草履虫单独培养时.种群数量增长曲线均为S型。当种群数量达到K值时,种内斗争最激烈,出生率与死亡率相当,数量不再增长。

(2)两种草履虫混合培养时,双小核草履虫逐渐增加,大草履虫逐渐下降,呈两极分化,为竞争关系。

(3)草履虫的呼吸类型是有氧呼吸,分布在水体表层比较能够得到氧气。

(4)测定草履虫的种群数量取样时应用混匀培养液,如果是静置培养液会导致草履虫集中分布在底层,取样数量就不均匀;随机取样才能保证客观性。

分析:本题考查种群数量相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识的网络结构能力。

24、下图为不同培养阶段酵母菌种群数量、葡萄糖浓度和乙醇浓度的变化曲线,请回答下列问题:

(1) 曲线AB段酵母菌呼吸发生的场所是 ;曲线BC段酵母菌呼吸的方式为 。

(2) 酵母菌种群数量从C点开始下降的主要原因除葡萄糖大量消耗外,还有 、 。

(3) 在T1一T2时段,单位时间内酵母菌消耗葡萄糖量迅速增加的主要原因有 、 。

(4) 某同学在T3时取样,统计的酵母菌种群数量明显高于D对应的数量,原因可能有 、 和用血球计数板计数时出现错误等。

答案:(1)细胞质基质和线粒体 有氧呼吸和无氧呼吸

(2)乙醇含量过高 培养液的pH下降

(3)酵母菌进行无氧呼吸,产生的能量少 酵母菌种群数量增多

(4)取样时培养液未摇匀,从底部取样 未染色,统计的菌体数包含了死亡的菌体

知识点:种群数量的变化曲线 探究培养液中酵母种群数量的动态变化

解析:解答:(1)图中AB段这一区间,无乙醇产生,因此可推断它只进行有氧呼吸,另外,问题是呼吸发生的场所(而不是主要场所),应答:细胞质基质和线粒体,只答“线粒体”不得分;BC段,乙醇开始产生并逐渐增多,酵母菌数量仍在继续增加,因此可推断这一区间内的细胞,既进行无氧呼吸,也同时进行有氧呼吸(不然,酵母菌数量不会增加的)。

(2)酵母菌数量在C点下降,这是一个种群数量变化的问题,得分析查找环境中可能的影响因素,除营养物的供应问题外,还应考虑其代谢产物(乙醇和二氧化碳)的积累对其繁殖的影响。

(3)T1-T2时段,葡萄糖的消耗量迅速增加,在图上找这一区间的其它信息发现,酵母菌数量继续增加至最大值、乙醇开始产生并不断增加,联系问题可归纳出原因:酵母菌数量增多、酵母菌进行产乙醇的无氧呼吸,产能少,需消耗更多葡萄糖。

(4)T3时取样,统计的酵母菌种群数量明显高于D对应的数量,原因可能有取样时培养液未摇匀,从底部取样或者未染色,统计的菌体数包含了死亡的菌体等。

分析:本题主要考查发酵的相关知识,意在考查考生对所学知识的理解把握知识间内在联系的能力。

25、为探究培养液中酵母菌种群数量的动态变化,某研究性学习小组按下表完成了有关实验。

试管编号 培养液/mL 无菌水/mL 酵母菌母液/mL 温度(℃)

A 10 - 0.1 20

B 10 - 0.1 5

C - 10 0.1 20

(1)该实验探究的是___________________对酵母菌种群数量变化的影响。

(2)本实验中,某学生的部分实验操作过程如下:

①将A、B、C三支试管放置在表中相应的温度、其它条件适宜的环境中培养,第一天开始取样计数,连续七天;

②用无菌吸管从静置试管中吸取酵母菌培养液少许;

③加入血细胞计数板计数室,再盖上盖玻片,并用滤纸吸去多余菌液。

请纠正该同学实验操作中的两个错误。

①________________________________________________________;

②________________________________________________________。

(3)估算培养液中酵母菌种群密度的常用方法称为______________,若吸取酵母菌样液1mL并稀释100倍,采用血细胞计数板(规格为1mmxlmmxO.lmm,由400个小格纽成)计数,右图表示一个中方格中酵母菌的分布情况,以该中方格为一个样方,计数结果是酵母菌有________个。如果计数的中方格酵母菌平均数为18个,则1mL培养液中酵母菌的总数为___ _个。

答案:(1)营养、温度

(2)①取样前振荡试管 ②先盖上盖玻片,再加入血细胞计数板计数室

(3)抽样检测法 15 2.88×108

知识点:探究培养液中酵母种群数量的动态变化

解析:解答:(1)根据记录表中的数据分析可知,该实验的各组中存在的不同变量是温度及营养成分不同,所以实验探究的是营养、温度对酵母菌种群数量变化的影响。

(2)实验操作中,为避免误差,步骤②中应在取样前振荡试管;步骤③中应盖上盖玻片,再加入血细胞计数板计数室。

(3)调查培养液中酵母菌种群密度的常用方法为抽样检测法;统计样方中的酵母菌数量时,中格内部的酵母菌全部计数,边上的酵母菌只计数左边和上边,顶角的酵母菌只计数左上角一个顶角的个体数,所以图中中格酵母菌数为15个。如果计数的中方格酵母菌平均数为18个,则1mL培养液中酵母菌的总数为18x16x1000x10x100=2.88×108个。

分析:本题考查培养液中酵母菌种群密度调查的相关知识,意在考查考生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络的能力。

同课章节目录

- 第1章 人体的内环境与稳态

- 第1节 细胞生活的环境

- 第2节 内环境稳态的重要性

- 第2章 动物和人体生命活动的调节

- 第1节 通过神经系统的调节

- 第2节 通过激素的调节

- 第3节 神经调节与体液调节的关系

- 第4节 免疫调节

- 第3章 植物的激素调节

- 第1节 植物生长素的发现

- 第2节 生长素的生理作用

- 第3节 其他植物激素

- 第4章 种群和群落

- 第1节 种群的特征

- 第2节 种群数量的变化

- 第3节 群落的结构

- 第4节 群落的演替

- 第5章 生态系统及其稳定性

- 第1节 生态系统的结构

- 第2节 生态系统的能量流动

- 第3节 生态系统的物质循环

- 第4节 生态系统的信息传递

- 第5节 生态系统的稳定性

- 第6章 生态环境的保护

- 第1节 人口增长对生态环境的影响

- 第2节 保护我们共同的家园