浙教版科学 八下 3.1-3.6综合练习(二)(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学 八下 3.1-3.6综合练习(二)(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 933.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 09:30:59 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

浙教版科学八下空气与生命3.1-3.6综合练习(二)(含答案)

一、选择题

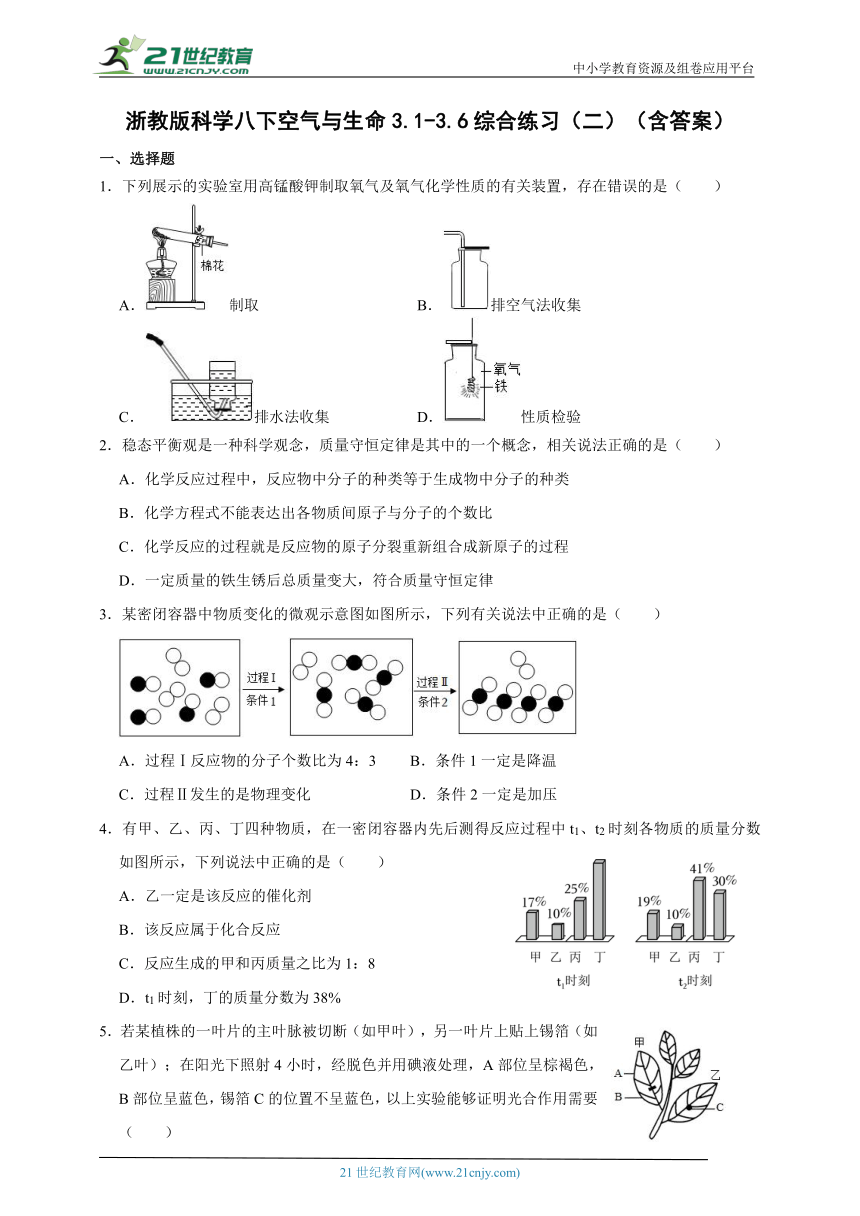

1.下列展示的实验室用高锰酸钾制取氧气及氧气化学性质的有关装置,存在错误的是( )

A.制取 B.排空气法收集

C.排水法收集 D.性质检验

2.稳态平衡观是一种科学观念,质量守恒定律是其中的一个概念,相关说法正确的是( )

A.化学反应过程中,反应物中分子的种类等于生成物中分子的种类

B.化学方程式不能表达出各物质间原子与分子的个数比

C.化学反应的过程就是反应物的原子分裂重新组合成新原子的过程

D.一定质量的铁生锈后总质量变大,符合质量守恒定律

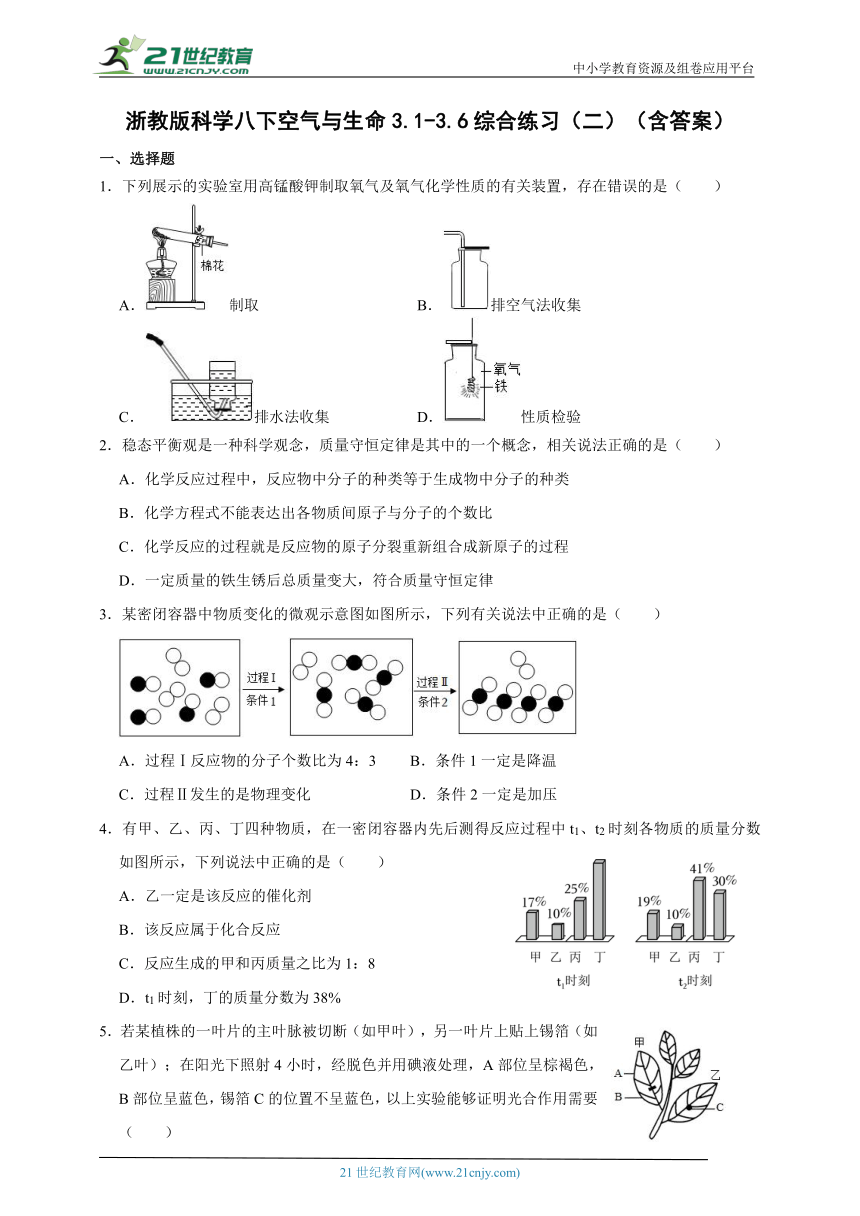

3.某密闭容器中物质变化的微观示意图如图所示,下列有关说法中正确的是( )

A.过程Ⅰ反应物的分子个数比为4:3 B.条件1一定是降温

C.过程Ⅱ发生的是物理变化 D.条件2一定是加压

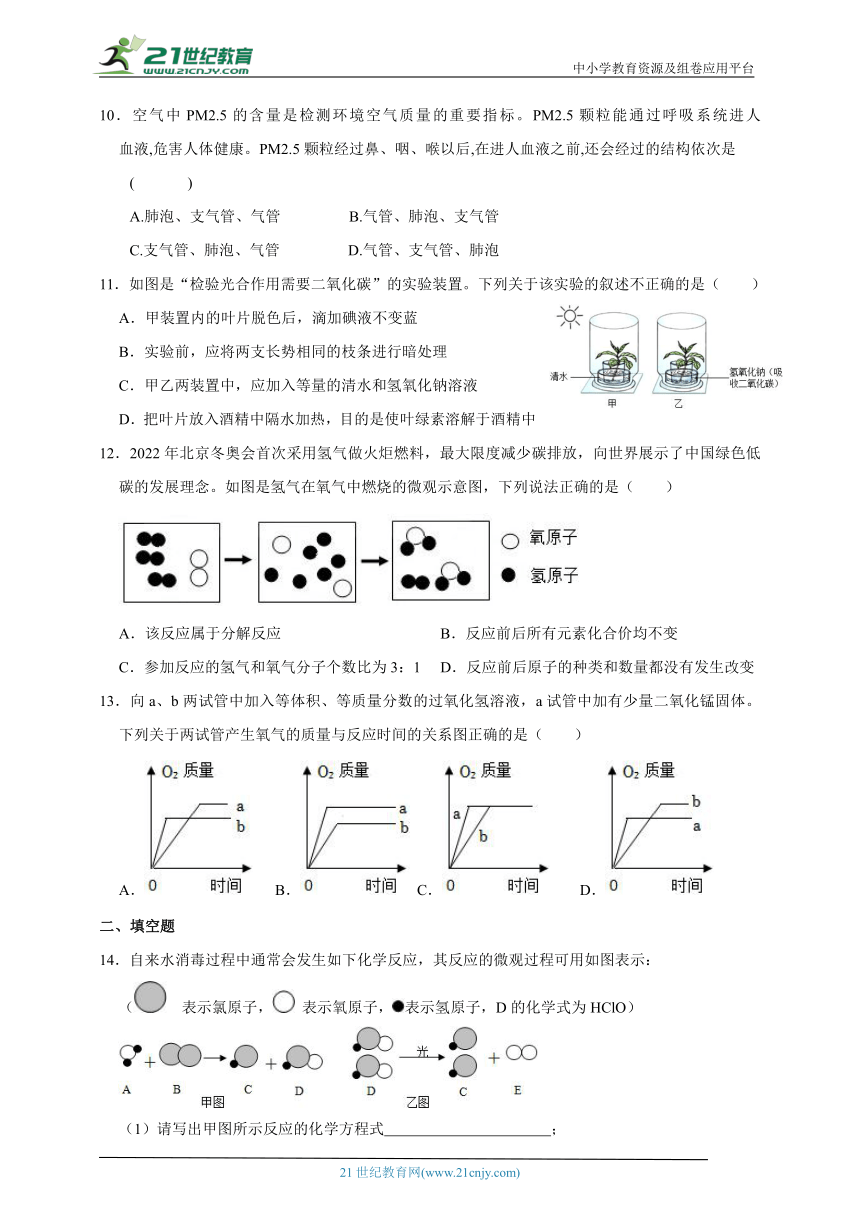

4.有甲、乙、丙、丁四种物质,在一密闭容器内先后测得反应过程中t1、t2时刻各物质的质量分数如图所示,下列说法中正确的是( )

A.乙一定是该反应的催化剂

B.该反应属于化合反应

C.反应生成的甲和丙质量之比为1:8

D.t1时刻,丁的质量分数为38%

5.若某植株的一叶片的主叶脉被切断(如甲叶),另一叶片上贴上锡箔(如乙叶);在阳光下照射4小时,经脱色并用碘液处理,A部位呈棕褐色,B部位呈蓝色,锡箔C的位置不呈蓝色,以上实验能够证明光合作用需要( )

A.水和光 B.叶绿体和光

C.水和二氧化碳 D.水和叶绿体

6.有一种溶液BTB(溴麝香草酚蓝)呈蓝色,它遇到二氧化碳后变绿再变成黄色。在A、B两支试管中加入同样多的金鱼藻,再分别加入等量黄色的BTB溶液,并在试管口加塞。把A试管放在适宜的光照下,B试管用黑纸包住放在暗处,其他条件相同且适宜。已知阳光不会使BTB溶液变色。一段时间后,观察两支试管内溶液的颜色变化,下列有关叙述正确的是( )

A.A试管内的溶液呈黄色

B.B试管内的溶液呈蓝色

C.这一实验说明绿色植物在进行光合作用时,会释放出氧气

D.这一实验说明绿色植物在进行光合作用时,需要吸收二氧化碳作原料

7.如图是模拟膈肌运动的装置,下列描述错误的是( )

A.②模拟肺,④模拟膈

B.甲模拟吸气过程,此时①内气压小于②内气压

C.乙模拟呼气过程,此时膈肌舒张

D.这个实验说明吸气、呼气与膈的运动有关

8.以下相关实验的现象或操作正确的是:①硫在空气中燃烧,发出淡蓝色火焰 ②木炭在氧气中燃烧生成二氧化碳气体③红磷在空气中燃烧,产生大量白烟④铁丝在氧气中燃烧,火星四射,生成黑色固体 ⑤实验室用氯酸钾制取氧气时,在试管口不需要放一团棉花 ⑥用高锰酸钾制取氧气时,一有气泡冒出时就应马上收集,以免浪费 ⑦二氧化锰可以做所有实验的催化剂。正确的是( )

A.①③④⑤ B.①②③④ C.②③④⑥ D.③④⑤⑦

9.生物小组的同学想进一步对植物的生命活动进行实验研究,下列相关叙述不合理的是( )

A.收集甲装置中产生的气体可使带火星的木条复燃

B.乙装置中油层的作用是防止试管中水分的蒸发

C.丙装置中燃烧的蜡烛熄灭说明萌发的种子释放二氧化碳

D.丁装置中萌发种子呼吸作用释放热能使温度计读数升高

10.空气中PM2.5的含量是检测环境空气质量的重要指标。PM2.5颗粒能通过呼吸系统进人 血液,危害人体健康。PM2.5颗粒经过鼻、咽、喉以后,在进人血液之前,还会经过的结构依次是

( )

A.肺泡、支气管、气管 B.气管、肺泡、支气管

C.支气管、肺泡、气管 D.气管、支气管、肺泡

11.如图是“检验光合作用需要二氧化碳”的实验装置。下列关于该实验的叙述不正确的是( )

A.甲装置内的叶片脱色后,滴加碘液不变蓝

B.实验前,应将两支长势相同的枝条进行暗处理

C.甲乙两装置中,应加入等量的清水和氢氧化钠溶液

D.把叶片放入酒精中隔水加热,目的是使叶绿素溶解于酒精中

12.2022年北京冬奥会首次采用氢气做火炬燃料,最大限度减少碳排放,向世界展示了中国绿色低碳的发展理念。如图是氢气在氧气中燃烧的微观示意图,下列说法正确的是( )

A.该反应属于分解反应 B.反应前后所有元素化合价均不变

C.参加反应的氢气和氧气分子个数比为3:1 D.反应前后原子的种类和数量都没有发生改变

13.向a、b两试管中加入等体积、等质量分数的过氧化氢溶液,a试管中加有少量二氧化锰固体。下列关于两试管产生氧气的质量与反应时间的关系图正确的是( )

A. B. C. D.

二、填空题

14.自来水消毒过程中通常会发生如下化学反应,其反应的微观过程可用如图表示:

( 表示氯原子, 表示氧原子,表示氢原子,D的化学式为HClO)

(1)请写出甲图所示反应的化学方程式 ;

(2)乙图所示反应的基本反应类型为 ;

(3)上述物质中,属于单质的有 (填化学式);

(4)上述物质中,C的化学式是HCl,读作 ;D的化学式为HClO,其中氯元素的化合价是 .

(5)以甲图为例分析,你能总结出的一条结论是 .

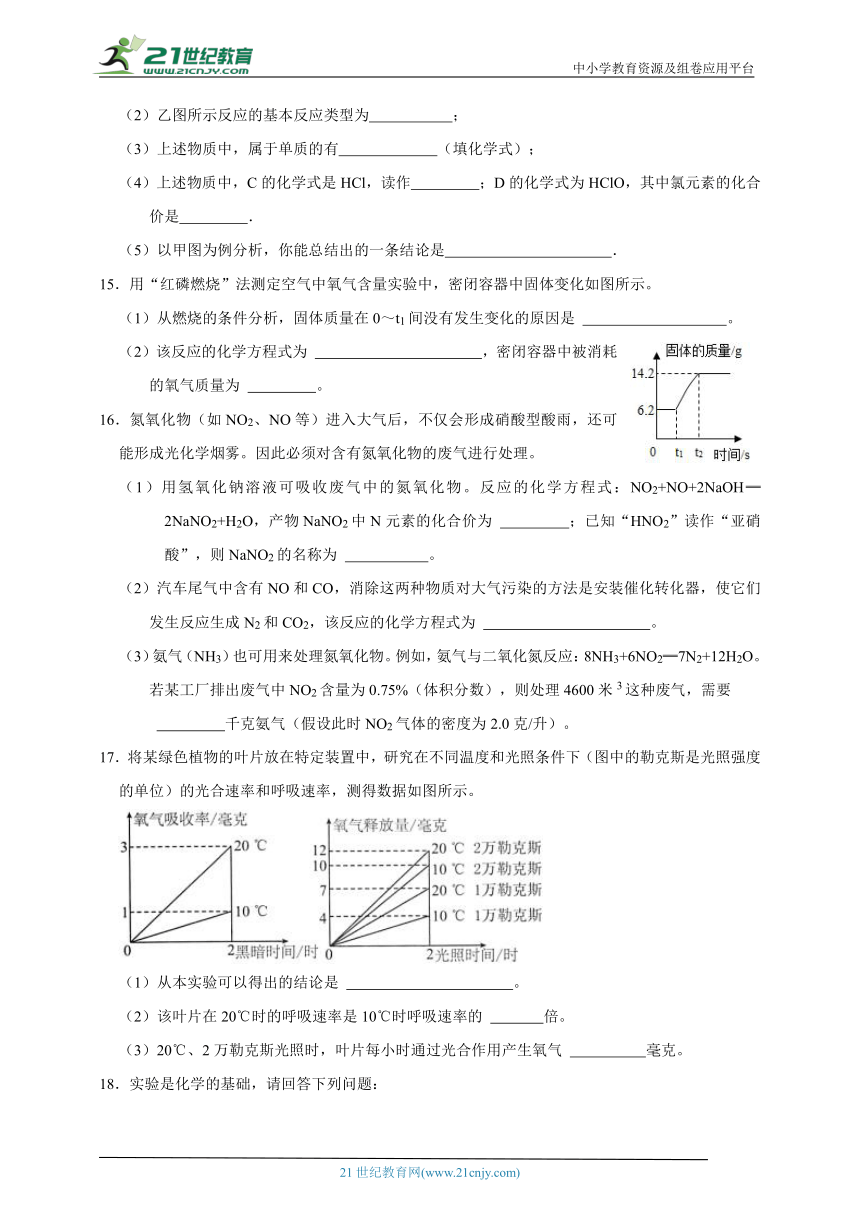

15.用“红磷燃烧”法测定空气中氧气含量实验中,密闭容器中固体变化如图所示。

(1)从燃烧的条件分析,固体质量在0~t1间没有发生变化的原因是 。

(2)该反应的化学方程式为 ,密闭容器中被消耗的氧气质量为 。

16.氮氧化物(如NO2、NO等)进入大气后,不仅会形成硝酸型酸雨,还可能形成光化学烟雾。因此必须对含有氮氧化物的废气进行处理。

(1)用氢氧化钠溶液可吸收废气中的氮氧化物。反应的化学方程式:NO2+NO+2NaOH═2NaNO2+H2O,产物NaNO2中N元素的化合价为 ;已知“HNO2”读作“亚硝酸”,则NaNO2的名称为 。

(2)汽车尾气中含有NO和CO,消除这两种物质对大气污染的方法是安装催化转化器,使它们发生反应生成N2和CO2,该反应的化学方程式为 。

(3)氨气(NH3)也可用来处理氮氧化物。例如,氨气与二氧化氮反应:8NH3+6NO2═7N2+12H2O。若某工厂排出废气中NO2含量为0.75%(体积分数),则处理4600米3这种废气,需要

千克氨气(假设此时NO2气体的密度为2.0克/升)。

17.将某绿色植物的叶片放在特定装置中,研究在不同温度和光照条件下(图中的勒克斯是光照强度的单位)的光合速率和呼吸速率,测得数据如图所示。

(1)从本实验可以得出的结论是 。

(2)该叶片在20℃时的呼吸速率是10℃时呼吸速率的 倍。

(3)20℃、2万勒克斯光照时,叶片每小时通过光合作用产生氧气 毫克。

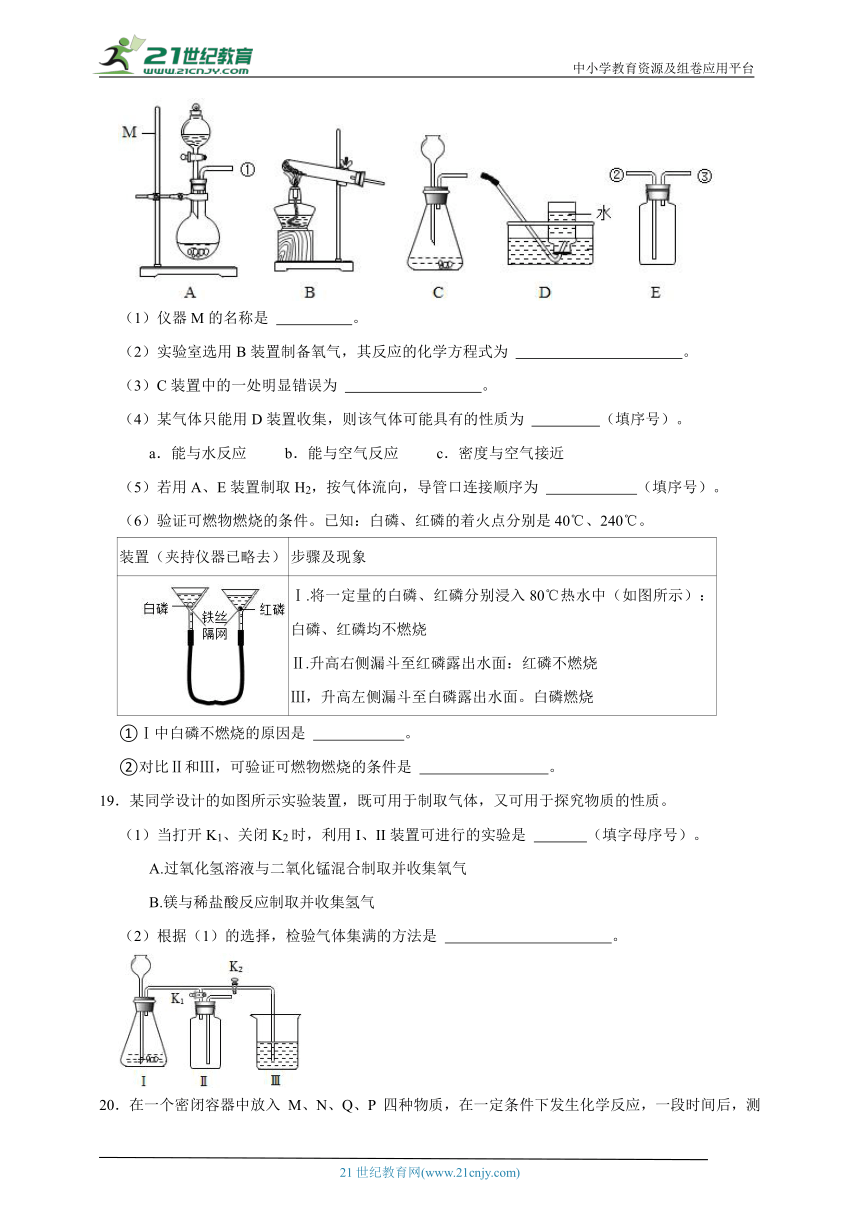

18.实验是化学的基础,请回答下列问题:

(1)仪器M的名称是 。

(2)实验室选用B装置制备氧气,其反应的化学方程式为 。

(3)C装置中的一处明显错误为 。

(4)某气体只能用D装置收集,则该气体可能具有的性质为 (填序号)。

a.能与水反应 b.能与空气反应 c.密度与空气接近

(5)若用A、E装置制取H2,按气体流向,导管口连接顺序为 (填序号)。

(6)验证可燃物燃烧的条件。已知:白磷、红磷的着火点分别是40℃、240℃。

装置(夹持仪器已略去) 步骤及现象

Ⅰ.将一定量的白磷、红磷分别浸入80℃热水中(如图所示):白磷、红磷均不燃烧Ⅱ.升高右侧漏斗至红磷露出水面:红磷不燃烧Ⅲ,升高左侧漏斗至白磷露出水面。白磷燃烧

①Ⅰ中白磷不燃烧的原因是 。

②对比Ⅱ和Ⅲ,可验证可燃物燃烧的条件是 。

19.某同学设计的如图所示实验装置,既可用于制取气体,又可用于探究物质的性质。

(1)当打开K1、关闭K2时,利用I、II装置可进行的实验是 (填字母序号)。

A.过氧化氢溶液与二氧化锰混合制取并收集氧气

B.镁与稀盐酸反应制取并收集氢气

(2)根据(1)的选择,检验气体集满的方法是 。

20.在一个密闭容器中放入 M、N、Q、P 四种物质,在一定条件下发生化学反应,一段时间后,测得有关数据如表:

物质 M N Q P

反应前质量(g) 18 2 3 36

反应后质量(g) x 28 3 16

则关于此反应的基本反应类型是 ,反应后物质x的值 ,反应中 N、P 的质量比为 ,在此反应中Q可能做 ,N的物质类别一定是 ,而M的物质类别可能是 。

三、探究题

21.已知光合作用所产生的淀粉会储存在叶片中,为探究光合作用的条件和产物,某科学兴趣小组用天竺葵设计的实验如图所示。

(1)正确的实验步骤是甲 (每幅图只能用一次)。

(2)图丁中把叶片放到盛有酒精的小烧杯中加热,目的是 。

(3)该实验的结论是 。

(4)为了进一步探究光合作用的原料,该小组的同学选取图戊中某一正常生长的叶片黑暗处理一昼夜,先切断主叶脉,随后光照4小时,再进行淀粉检验,该实验基于的假设是 。

22.小金所在研究小组对测定空气中氧气的体积分数进行实验探究,她们查阅了资料。

【资料1】白磷的着火点是40℃,化学式是P4,红磷的着火点是240℃,化学式是P,它们和氧气反应的产物相同。

【资料2】铁丝绒在空气中能与氧气缓慢氧化,生成红色的铁锈,将氧气消耗至几乎为零。假设图中装置气密性好,根据信息回答问题:

(1)按图甲装置进行实验,蒸馏水温度为20℃,其作用是防止白磷被点燃,依据是 ;

(2)待红磷燃烧结束后,将装有白磷的燃烧匙提出水面,用高能激光笔照射引燃白磷,白磷燃烧的化学方程式是 ;当白磷燃烧后温度传感器的温度不断上升 传感器数值一定下降;

(3)小金认为用该实验测定空气中氧气含量不够准确,仍有1.7%的氧气剩余,她另取一支试管,将足量铁丝绒置于试管底部,并倒扣在装有水的烧杯中,如图乙,较长时间后的现象是 。

23.改进实验装置是一项重要的科学素养。常见气体的发生装置、收集装置和气体的性质研究如图所示:

(1)实验室若用图甲装置制取氧气,小金同学发现该装置有一错误之处,如何改正?

。若对改正后的图甲装置进行气密性检查,先在导管a处添加止水夹关闭导管a,然后往长颈漏斗中加水,当观察到 现象时,说明装置气密性良好;

(2)图甲装置制取氧气反应的化学方程式 ,用图乙装置收集氧气,利用了氧气的 性质;

(3)实验室用图丙装置收集气体,气体从导管口 (填字母)进入;利用实验收集的二氧化碳进行图丁实验,下面的蜡烛先熄灭说明二氧化碳具有 的性质。

24.小嘉用H2O2溶液制取氧气时,在烧瓶中加入50毫升水及0.5克MnO2,再往分液漏斗中加入30毫升15%的H2O2溶液。为什么要加入50毫升水呢?查阅资料发现:在不加入水时,若注入H2O2溶液速度过快,反应会过于剧烈而引发事故。

[提出问题]水是如何减缓该反应速度的呢?

[建立假设]水可以降低H2O2溶液浓度,从而减缓反应速度

[实验方案]他利用如图装置,在相同条件下,分别用30毫升的1%、3%和7%的H2O2溶液进行实验,观察并比较。

[实验结论]加水降低了H2O2溶液的浓度,使反应速度变慢。

[交流反思]

(1)为了更好地比较反应的快慢,在三次实验中滴加等量H2O2溶液时,需控制 相同。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较 。

(3)为了探究H2O2溶液分解快慢还与哪些因素有关,他又利用如图装置,用3%的H2O2溶液分别在0°C、20℃和60℃的条件下进行实验。进行该实验所基于的假设是 。

25.甲图中的ABC是绿色植物在白天进行的三种生命活动,乙图是某生物兴趣小组的同学为研究植物的生命活动设计的实验装置,并得到一些数据如下表。(其中:光照下吸收的二氧化碳量=光合作用吸收的二氧化碳量﹣呼吸作用释放的二氧化碳量)请据图表回答下列问题:

温度(℃) 5 10 15 20 25 30 35

光照下吸收二氧化碳(mg/h) 1.00 1.75 2.50 3.25 3.75 3.50 3.00

黑暗下释放二氧化碳(mg/h) 0.50 0.75 1.00 1.50 2.25 3.00 3.50

(1)甲图中能促进无机盐在植物体内运输的生命活动是 (填字母)。

(2)乙图中植物呼吸作用强度随温度变化的规律是 。

(3)对乙图中植物进行连续12小时光照,再连续12小时黑暗处理,小组人员分析数据得到:20℃相比25℃下积累的有机物更多,请分析得出该结论的依据 。

四、解答题

26.发射通信卫星的火箭用联氨(N2H4)做燃料,用四氧化二氮(N2O4)助燃,生成一种空气中含量最多的气体和一种相对分子质量为18的氧化物。

(1)该反应的化学方程式为 ;

(2)相同质量的N2H4和N2O4含氮元素的质量较多的是 ;

(3)若有18.4克助燃物N2O4被完全反应,则有多少克N2H4被完全燃烧?

27.实验室常用碳酸钙与稀盐酸反应来制取二氧化碳气体,实验制得二氧化碳2.2克。

(1)如何检验产生的气体是二氧化碳?

(2)实验至少需要消耗多少克碳酸钙?

28.为测定某钟乳石样品中碳酸钙的质量分数,取50克钟乳石样品放在烧杯中,然后向其中逐渐加入稀盐酸,使之与样品充分反应(杂质不参加反应),加入稀盐酸的质量与生成气体的质量关系如图所示。请回答:

(1)分析图中数据可知,产生二氧化碳气体的质量是 克;

(2)求钟乳石样品中碳酸钙的质量分数;

(3)若杂质中含有碳酸镁,按上述方法测得钟乳石样品中碳酸钙的质量分数会 (填“偏大”“偏小”或“不变”)。(碳酸镁与稀盐酸的反应方程式为MgCO3+2HCl═MgCl2+H2O+CO2↑)

29.甲乙两图是模拟膈肌运动的模型,丙图是肺泡与毛细血管进行气体交换的示意图,据图回答下列问题:

(1)甲图中模拟肺的是 (填字母);

(2)乙图模拟的是人 (填“吸气”或“呼气”)的过程,该过程膈肌 (填“收缩”或“舒张”)。

(3)丙图中的① (填“氧气”或“二氧化碳”)通过扩散作用,从毛细血管进入肺泡。

答案

1.解:A、给试管中的高锰酸钾加热时,试管口略向下倾斜,为防止加热时高锰酸钾颗粒进入导管,需要在试管口处放置一团棉花,图示正确;

B、氧气的密度比空气大,因此可用向上排空气法来收集氧气,图示正确;

C、氧气不易溶于水,因此可用排水法来收集氧气,图示正确;

D、铁丝在氧气中燃烧时生成的固体温度很高,为防止集气瓶底炸裂,需要事先在集气瓶内加入少量水或铺一层细沙,图示错误。

故选:D。

2.解:A、化学反应过程中,有新物质生成,微观上化学反应的实质是分子分成原子,原子重新组合成新分子,反应物中分子的种类不等于生成物中分子的种类,故选项说法错误。

B、化学方程式能表达出各物质间原子与分子的个数比,故选项说法错误。

C、化学反应的实质是分子分成原子,原子重新组合成新分子,则化学反应的过程就是反应物的分子分裂重新组合成新分子的过程,故选项说法错误。

D、一定质量的铁生锈后总质量变大,是因为与氧气、水发生了化学反应,符合质量守恒定律,故选项说法正确。

故选:D。

3.解:A、由微观反应示意图和质量守恒定律可知,过程Ⅰ的微观反应示意图可表示为,由该微观反应示意图可知,过程Ⅰ反应物的分子个数比为4:2=2:1,或2:4=1:2,说法错误;

B、过程Ⅰ发生了化学反应,由图示无法判断条件1是否是降温,说法错误;

C、过程Ⅱ分子种类没有发生改变,发生的是物理变化,说法正确;

D、由微观反应示意图可知,过程Ⅱ分子间的间隔变小,条件2可能是加压,有可能是降温,说法错误。

故选:C。

4.解:由四种物质反应前后各物质的质量分数可知,反应前后甲的质量分数增加了19%﹣17%=2%,故甲是生成物;乙的质量分数不变,可能作该反应的催化剂,也可能没有参加反应;反应后丙的质量分数增加了41%﹣25%=16%,故是生成物;t1时刻,丁的质量分数为1﹣17%﹣10%﹣25%=48%,丁的质量分数减少了48%﹣30%=18%,是反应物。

A、乙的质量分数不变,可能作该反应的催化剂,也可能没有参加反应,故选项说法错误。

B、该反应的反应物是丁,生成物是甲和丙,该反应符合“一变多”的形式,符合分解反应的特征,属于分解反应,故选项说法错误。

C、反应生成的甲、丙两物质的质量之比为2%:16%=1:8,故选项说法正确。

D、t1时刻,丁的质量分数为1﹣17%﹣10%﹣25%=48%,故选项说法错误。

故选:C。

5.解:甲叶把主叶脉切断,由于叶脉中有输导组织导管和筛管,这样甲叶的A处就得不到从根运输来的水分了,因此在甲叶的A、B两处就形成以水分为唯一变量的对照实验组,实验的结果是B部分变蓝,而A部分不变蓝,说明B部分的叶片进行了光合作用制造了淀粉,而A部分因为没有水分,则不能进行光合作用,此实验证明,植物进行光合作用需要水分。

乙叶把C处遮光,与B见光的叶片,形成以光照为唯一变量的对照组,而实验的结果是见光部分变蓝,说明见光的部分进行光合作用制造了淀粉,而未见光的部分不能正常进行光合作用,未制造淀粉。此对照实验证明植物进行光合作用需要光。乙叶片,遮光部分和未遮光部分的变量是光,可以得出结论:光是光合作用的条件。

故选:A。

6.解:A、A试管放在适宜的光照下金鱼藻进行光合作用吸收二氧化碳,因此A试管内的溶液呈蓝色,错误;

B、B试管用黑纸包住放在暗处金鱼藻进行呼吸作用释放二氧化碳,因此B试管内的溶液呈黄色而不是蓝色,错误;

C、这一实验说明绿色植物在进行光合作用时,需要吸收二氧化碳作原料而不是会释放出氧气,错误;

D、这一实验说明绿色植物在进行光合作用时,需要吸收二氧化碳作原料,正确。

故选:D。

7.解:A、图中①模拟气管,②模拟肺,③模拟胸廓,④模拟膈,A正确;

B、图甲中膈肌收缩,膈肌顶部下降,肺扩张,表示吸气,此时①内气压大于②内气压,B错误;

C、图乙中膈肌舒张,膈肌顶部升高,肺缩小,表示呼气,C正确;

D、由此实验可见:实验说明吸气、呼气与膈的运动有关,D正确。

故选:B。

8.解:①根据硫在空气中燃烧,发出淡蓝色火焰,生成有刺激性气味的气体,故选项说法正确。

②木炭在氧气中燃烧,发出白光,生成二氧化碳是实验结论而不是实验现象,故选项说法错误。

③红磷在空气中燃烧产生大量的白烟,故选项说法正确。

④细铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,故选项说法正确。

⑤用氯酸钾制取氧气时不用在试管口放棉花,用高锰酸钾制取氧气时用在试管口放棉花,故选项说法正确;

⑥导管口开始有气泡冒出时,不宜立即收集,因为开始排出的气体是空气;待导管口气泡连续、均匀冒出时再开始收集,故选项说法错误。

⑦二氧化锰可以做某些反应的催化剂,不是所有反应的催化剂,故选项说法错误;

故选:A。

9.解;A、甲装置为验证光合作用产生氧气实验,金鱼藻光合作用产生氧气,氧气可以是带火星的小木条复燃,A正确;

B、量筒中油层的作用是防止量筒中水分的蒸发,B正确;

C、萌发的种子进行呼吸作用,消耗瓶中的氧气,所以燃烧的蜡烛熄灭,C错误

D、丁装置中,种子在呼吸时,除了产生二氧化碳外,还释放大量的热量,因此,使温度计读数升高。D正确。

故选:C。

10.D

11.解:A、甲装置内有二氧化碳能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液变蓝色;乙装置内缺乏二氧化碳,不能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液不变蓝,A错误。

B、实验前应将牵牛花进行暗处理,目的是通过呼吸作用让叶片内的淀粉运走耗尽,正确。

C、对照实验又叫单一变量实验,只有一个量不同,其它量皆相同,此实验的变量是二氧化碳,因此甲乙两装置中加入的清水和氢氧化钠溶液应等量,正确。

D、在“检验光合作用需要二氧化碳”的实验中,把叶片放入酒精中隔水加热的目的是使叶绿素溶解于酒精,便于观察实验现象,正确。

故选:A。

12.解:据图可以看出,该反应是2H2+O22H2O;

A、该反应是化合反应,故A错误;

B、反应前氢元素和氧元素分别是+1价和﹣2价,反应后氢元素和氧元素是0价,元素的化合价改变,不正确;

C、有化学方程式可知,参加反应的氢气和氧气分子个数比为2:1,不正确;

D、反应前后原子的种类和数量都没有发生改变,正确;

故选:D。

13.解:向a、b两试管中加入等体积、等质量分数的过氧化氢溶液,产生氧气的质量相同,a试管中加有少量二氧化锰固体,产生氧气的速率大。

故选:C。

14.解:(1)据图可以看出,A是水,B是氯气,C是盐酸,D是次氯酸,故填:H2O+Cl2=HCl+HClO;

(2)乙图是次氯酸钠分解生成氯化氢和氧气,故填:分解反应;

(3)由上述分析可知,上述物质中,属于单质的有氯气和氧气,化学式分别是:Cl2,O2;

(4)上述物质中,C的化学式是HCl,由于是氯气与水反应的生成物,应读作盐酸;次氯酸钠中氢元素的化合价为+1,氧元素的化合价为﹣2,设氯元素的化合价为x,则有(+1)+x+(﹣2)=0,解得x=+1,故填:盐酸,+1.

(5)由微粒的变化可知,在化学反应中,分子可以再分,原子不能再分.故填:在化学反应中,分子可以再分,原子不能再分.

15.解:(1)燃烧条件可知,可燃物需要与氧气接触、温度达到着火点。从燃烧的条件分析,固体质量在0~t1间没有发生变化的原因是温度没有达到红磷的着火点,红磷没有燃烧。故答案为:温度没有达到红磷的着火点;

(2)红磷燃烧生成五氧化二磷,反应的化学方程式为:4P+5O2P2O5,根据质量守恒定律,密闭容器中被消耗的氧气质量即为固体物质增加的质量,所以为:14.2g﹣6.2g=8g。故答案为:4P+5O2P2O5;8g。

16.解:(1)化合物中钠元素的化合价为+1价,氧元素的化合价为﹣2价,设氮元素的化合价为x,根据化合物中各元素的化合价的代数和为零,则+1+x+(﹣2)×2=0,x=+3。

“HNO2”读作“亚硝酸”,NaNO2是由钠离子与亚硝酸根离子构成的化合物,属于盐,根据盐的命名方法,则NaNO2的名称为亚硝酸钠。

(2)由题文可知,一氧化氮与一氧化碳在催化剂的作用下反应生成氮气和二氧化碳,反应的化学方程式为:2NO+2CON2+2CO2。

(3)参加反应的二氧化氮的质量=4600米3×0.75%×1000×2.0克/升=69000克=69千克;

设需要氨气的质量为x。

8NH3+6NO2═7N2+12H2O

136 276

x 69kg

解得:x=34kg

故答案为:(1)+3;亚硝酸钠;

(2)2NO+2CON2+2CO2;

(3)34。

17.:解答:解:(1)根据图示可以看出植物的呼吸速率和光合速率与温度以及光照强度的关系:(在一定范围内)呼吸速率随温度升高而加快;光合速率随温度升高而加快;光合速率随光照增强而加快;

(2)由图示可知,在黑暗的条件下,20℃2个小时内氧气的吸收量为3毫克,而在10℃2个小时内氧气的吸收量为1毫克,所以该叶片在20℃时的呼吸速率是10℃呼吸吸速率的3倍;

(3)由图示可知,20℃、2万勒克斯光照时,该叶片在2个小时内释放出的氧气的量为15毫克,所以20℃、2万勒克斯光照时,该叶片每小时通过光合作用产生氧气的质量为=7.5毫克.

故答案为:

(1)(在一定范围内)呼吸速率随温度升高而加快;光合速率随温度升高而加快;光合速率随光照增强而加快;

(2)3;

(3)7.5.点评:

18.解:(1)仪器M的名称是铁架台。

故填:铁架台。

(2)实验室选用B装置制备氧气,试管口没有塞一团棉花,其反应的化学方程式为:2KClO32KCl+3O2↑。

故填:2KClO32KCl+3O2↑。

(3)C装置中的一处明显错误为长颈漏斗末端在液面以上。

故填:长颈漏斗末端在液面以上。

(4)某气体只能用D装置收集,则该气体可能具有的性质为能与空气的物质反应、度与空气接近。

故填:bc。

(5)若用A、E装置制取H2,按气体流向,由于氢气密度比空气小,导管口连接顺序为①﹣③﹣②。

故填:①﹣③﹣②。

(6)①Ⅰ中白磷不燃烧的原因是与氧气隔绝。

故填:与氧气隔绝。

②对比Ⅱ和Ⅲ,可验证可燃物燃烧的条件是温度达到可燃物着火点。

故填:温度达到可燃物着火点。

19.解:(1)当打开K1、关闭K2时,发生装置适用于固体和液体不加热制备气体的反应,收集装置适合收集密度比空气小的气体,所以可进行的实验是镁与稀盐酸反应制取并收集氢气,故选B;

(2)根据(1)的选择,得到的气体是氢气,检验气体集满的方法是:用燃着的木条放在瓶口,若产生淡蓝色火焰则已满。

故答案为:

(1)B;

(2)用燃着的木条放在瓶口,若产生淡蓝色火焰则已满。

20.解:x=18+2+3+36﹣16﹣3﹣28=12,反应后M、P质量减小,是反应物,N质量增大,是生成物,是化合反应,反应中 N、P 的质量比为(28﹣2):(36﹣16)=13:10,在此反应中Q质量不变,可能做催化剂,N是化合反应的生成物,物质类别一定是化合物,而M的物质类别可能是单质或化合物。

故答案为:化合反应;12;13:10;催化剂;化合物;单质或化合物。

21.解:(1)绿叶在光下制造淀粉的实验的正确实验步骤是:甲暗处理→戊选择叶片部分遮光,放在阳光下照射数小时→丁将叶片放在盛有酒精的小烧杯中隔水加热→丙去下叶片漂洗后滴加碘液→乙观察现象。

(2)叶绿素易溶于酒精。图丁中把叶片放到盛有酒精的小烧杯中加热,目的是用酒精溶解叶片中的叶绿素便于观察即脱色。

(3)该实验的结论是:光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件;绿叶在光下制造有机物是淀粉。

(4)为了进一步探究光合作用的原料,该小组的同学选取图戊中某一正常生长的叶片黑暗处理一昼夜,先切断主叶脉,随后光照4小时,再与其它叶片一起进行淀粉检验,该实验设置的是以水分为变量的对照实验,所以假设是水是光合作用的原料。

故答案为:(1)戊→丁→丙→乙

(2)用酒精溶解叶片中的叶绿素便于观察

(3)光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件;绿叶在光下制造有机物是淀粉

(4)水是光合作用的原料

22.(1)白磷的着火点是40℃,白磷放在20℃蒸馏水中,温度未达到白磷的着火点,同时白磷放入水中也隔绝了氧气,因此白磷不燃烧;

(2)红磷与氧气反应生成五氧化二磷,消耗氧气,因此氧气浓度减小,压强减小;

(3)铁生锈消耗氧气,试管内压强减小水面上升。

23.解:(1)由图可知,图甲中的长颈漏斗的下端管口在液面上方,会导致产生的气体逸散到空气中,改正的方法是长颈漏斗的下端管口伸到液面以下,对改正后的图甲装置进行气密性检查的方法是先在导管a处添加止水夹关闭导管a,然后往长颈漏斗中加水,当观察到长颈漏斗中形成一段稳定的水柱现象时,说明装置气密性良好;

(2)图甲装置是固液常温型装置,则制取氧气的药品是过氧化氢溶液和二氧化锰,过氧化氢溶液在二氧化锰作催化剂的条件下反应生成水和氧气,反应的化学方程式为2H2O22H2O+O2↑,用图乙装置收集氧气,利用了氧气的不易溶于水性质;

(3)实验室用图丙装置收集气体,若气体密度比空气大,气体从导管口d进入,若气体密度比空气小,气体从导管口e进入,利用实验收集的二氧化碳进行图丁实验,下面的蜡烛先熄灭,说明二氧化碳具有不燃烧,不支持燃烧,密度比空气大的性质。

故答案为:(1)长颈漏斗的下端管口伸到液面以下;长颈漏斗中形成一段稳定的水柱;

(2)2H2O22H2O+O2↑;不易溶于水;

(3)e;不燃烧,不支持燃烧,密度比空气大。

24.解:(1)为了更好地比较反应的快慢,在三次实验中滴加等量H2O2溶液时,滴加的速度越大,时间越长,则滴入过氧化氢的质量越大,反应速度会越快,因此需控制速度(或时间)相同;

故答案为:速度(或时间)。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较:相同时间内收集的氧气体积(或收集相同体积氧气所需的时间或量筒内液面下降的快慢);

故答案为:相同时间内收集的氧气体积(或收集相同体积氧气所需的时间或量筒内液面下降的快慢)。

(3)根据“0°C、20℃和60℃”可知,溶液的温度不断升高,则该实验基于的假设为:H2O2溶液分解快慢可能与温度有关;

故答案为:H2O2溶液分解快慢可能与温度有关。

25.解:(1)分析甲图可知,A代表呼吸作用,B代表蒸腾作用,C代表光合作用。B过程蒸腾作用可以拉动水与无机盐在植物体内的运输。

(2)分析表中数据,我们可以发现植物呼吸作用强度的变化规律是在一定温度范围内,随着温度的增高,呼吸作用强度增大,释放的二氧化碳越多。

(3)光合作用吸收二氧化碳制造有机物,呼吸作用分解有机物产生二氧化碳,因此光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差越大,植物体内有机物积累越多。所以“根据表中数据可知,如果连续12小时光照,在连续12小时黑暗”,当温度控制在20℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差是3.25﹣1.5=1.75,当温度控制在25℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差是3.75﹣2.25=1.5。20℃时植物积累的有机物最多。

故答案为:(1)B;

(2)随着温度的增高,呼吸作用强度增大;

(3)在20℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差大于在25℃时光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差。

26.解:(1)联氨(N2H4)与四氧化二氮(N2O4)反应生成氮气和水,化学方程式为:2N2H4+N2O43N2+4H2O;

(2)设二者的质量均为m,则相同质量的N2H4和N2O4中氮元素的质量比为:(m×):(m×)=23:8,所以含氮元素的质量较多的是N2H4;

(3)设需要N2H4的质量为x。

2N2H4+N2O43N2+4H2O

64 92

x 18.4g

x═12.8g

答:有12.8gN2H4被完全燃烧。

故答案为:(1)2N2H4+N2O43N2+4H2O;

(2)N2H4;

(3)12.8g。

27.解:(1)要检验产生的气体是二氧化碳,将气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊,说明是二氧化碳。

(2)设至少需要消耗碳酸钙的质量为x。

CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑

100 44

x 2.2g

x=5g

答:实验至少需要消耗5g碳酸钙。

故答案为:(1)将气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊,说明是二氧化碳;

(2)5g。

28.解:(1)由图可以看出生成的二氧化碳的质量为11g,故填:11。

(2)设样品中碳酸钙的质量分数为x

CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑

100 44

50g x 11g

x=50%

答:样品中碳酸钙的质量分数为50%。

(3)若杂质中含有碳酸镁,也会与盐酸反应生成二氧化碳,生成的二氧化碳都计入碳酸钙生成的二氧化碳中,所得碳酸钙的质量偏大,按上述方法测得钟乳石样品中碳酸钙的质量分数会偏大,故填:偏大。

29.解:(1)图甲中A模拟的是气管,B模拟的是支气管,C模拟的是肺,D模拟的是膈肌。

(2)当膈肌由甲状态向乙状态转换时,膈肌收缩,膈顶部下降,使胸廓的上下径增大。这时,胸廓扩大,肺随着扩张,肺的容积增大,肺内气压下降,肺内气压比外界空气大气压小,外界空气就通过呼吸道进入肺,完成吸气动作。

(3)当空气中的氧气进入肺泡时,肺泡内的氧气比血液中的多,故氧气由肺泡进入血液;而血液中的二氧化碳比肺泡中的多,故二氧化碳由血液进入肺泡。图丙表示气体交换的过程,图丙中①表示二氧化碳,②表示氧气。

故答案为:(1)C

(2)吸气;收缩

(3)二氧化碳

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

浙教版科学八下空气与生命3.1-3.6综合练习(二)(含答案)

一、选择题

1.下列展示的实验室用高锰酸钾制取氧气及氧气化学性质的有关装置,存在错误的是( )

A.制取 B.排空气法收集

C.排水法收集 D.性质检验

2.稳态平衡观是一种科学观念,质量守恒定律是其中的一个概念,相关说法正确的是( )

A.化学反应过程中,反应物中分子的种类等于生成物中分子的种类

B.化学方程式不能表达出各物质间原子与分子的个数比

C.化学反应的过程就是反应物的原子分裂重新组合成新原子的过程

D.一定质量的铁生锈后总质量变大,符合质量守恒定律

3.某密闭容器中物质变化的微观示意图如图所示,下列有关说法中正确的是( )

A.过程Ⅰ反应物的分子个数比为4:3 B.条件1一定是降温

C.过程Ⅱ发生的是物理变化 D.条件2一定是加压

4.有甲、乙、丙、丁四种物质,在一密闭容器内先后测得反应过程中t1、t2时刻各物质的质量分数如图所示,下列说法中正确的是( )

A.乙一定是该反应的催化剂

B.该反应属于化合反应

C.反应生成的甲和丙质量之比为1:8

D.t1时刻,丁的质量分数为38%

5.若某植株的一叶片的主叶脉被切断(如甲叶),另一叶片上贴上锡箔(如乙叶);在阳光下照射4小时,经脱色并用碘液处理,A部位呈棕褐色,B部位呈蓝色,锡箔C的位置不呈蓝色,以上实验能够证明光合作用需要( )

A.水和光 B.叶绿体和光

C.水和二氧化碳 D.水和叶绿体

6.有一种溶液BTB(溴麝香草酚蓝)呈蓝色,它遇到二氧化碳后变绿再变成黄色。在A、B两支试管中加入同样多的金鱼藻,再分别加入等量黄色的BTB溶液,并在试管口加塞。把A试管放在适宜的光照下,B试管用黑纸包住放在暗处,其他条件相同且适宜。已知阳光不会使BTB溶液变色。一段时间后,观察两支试管内溶液的颜色变化,下列有关叙述正确的是( )

A.A试管内的溶液呈黄色

B.B试管内的溶液呈蓝色

C.这一实验说明绿色植物在进行光合作用时,会释放出氧气

D.这一实验说明绿色植物在进行光合作用时,需要吸收二氧化碳作原料

7.如图是模拟膈肌运动的装置,下列描述错误的是( )

A.②模拟肺,④模拟膈

B.甲模拟吸气过程,此时①内气压小于②内气压

C.乙模拟呼气过程,此时膈肌舒张

D.这个实验说明吸气、呼气与膈的运动有关

8.以下相关实验的现象或操作正确的是:①硫在空气中燃烧,发出淡蓝色火焰 ②木炭在氧气中燃烧生成二氧化碳气体③红磷在空气中燃烧,产生大量白烟④铁丝在氧气中燃烧,火星四射,生成黑色固体 ⑤实验室用氯酸钾制取氧气时,在试管口不需要放一团棉花 ⑥用高锰酸钾制取氧气时,一有气泡冒出时就应马上收集,以免浪费 ⑦二氧化锰可以做所有实验的催化剂。正确的是( )

A.①③④⑤ B.①②③④ C.②③④⑥ D.③④⑤⑦

9.生物小组的同学想进一步对植物的生命活动进行实验研究,下列相关叙述不合理的是( )

A.收集甲装置中产生的气体可使带火星的木条复燃

B.乙装置中油层的作用是防止试管中水分的蒸发

C.丙装置中燃烧的蜡烛熄灭说明萌发的种子释放二氧化碳

D.丁装置中萌发种子呼吸作用释放热能使温度计读数升高

10.空气中PM2.5的含量是检测环境空气质量的重要指标。PM2.5颗粒能通过呼吸系统进人 血液,危害人体健康。PM2.5颗粒经过鼻、咽、喉以后,在进人血液之前,还会经过的结构依次是

( )

A.肺泡、支气管、气管 B.气管、肺泡、支气管

C.支气管、肺泡、气管 D.气管、支气管、肺泡

11.如图是“检验光合作用需要二氧化碳”的实验装置。下列关于该实验的叙述不正确的是( )

A.甲装置内的叶片脱色后,滴加碘液不变蓝

B.实验前,应将两支长势相同的枝条进行暗处理

C.甲乙两装置中,应加入等量的清水和氢氧化钠溶液

D.把叶片放入酒精中隔水加热,目的是使叶绿素溶解于酒精中

12.2022年北京冬奥会首次采用氢气做火炬燃料,最大限度减少碳排放,向世界展示了中国绿色低碳的发展理念。如图是氢气在氧气中燃烧的微观示意图,下列说法正确的是( )

A.该反应属于分解反应 B.反应前后所有元素化合价均不变

C.参加反应的氢气和氧气分子个数比为3:1 D.反应前后原子的种类和数量都没有发生改变

13.向a、b两试管中加入等体积、等质量分数的过氧化氢溶液,a试管中加有少量二氧化锰固体。下列关于两试管产生氧气的质量与反应时间的关系图正确的是( )

A. B. C. D.

二、填空题

14.自来水消毒过程中通常会发生如下化学反应,其反应的微观过程可用如图表示:

( 表示氯原子, 表示氧原子,表示氢原子,D的化学式为HClO)

(1)请写出甲图所示反应的化学方程式 ;

(2)乙图所示反应的基本反应类型为 ;

(3)上述物质中,属于单质的有 (填化学式);

(4)上述物质中,C的化学式是HCl,读作 ;D的化学式为HClO,其中氯元素的化合价是 .

(5)以甲图为例分析,你能总结出的一条结论是 .

15.用“红磷燃烧”法测定空气中氧气含量实验中,密闭容器中固体变化如图所示。

(1)从燃烧的条件分析,固体质量在0~t1间没有发生变化的原因是 。

(2)该反应的化学方程式为 ,密闭容器中被消耗的氧气质量为 。

16.氮氧化物(如NO2、NO等)进入大气后,不仅会形成硝酸型酸雨,还可能形成光化学烟雾。因此必须对含有氮氧化物的废气进行处理。

(1)用氢氧化钠溶液可吸收废气中的氮氧化物。反应的化学方程式:NO2+NO+2NaOH═2NaNO2+H2O,产物NaNO2中N元素的化合价为 ;已知“HNO2”读作“亚硝酸”,则NaNO2的名称为 。

(2)汽车尾气中含有NO和CO,消除这两种物质对大气污染的方法是安装催化转化器,使它们发生反应生成N2和CO2,该反应的化学方程式为 。

(3)氨气(NH3)也可用来处理氮氧化物。例如,氨气与二氧化氮反应:8NH3+6NO2═7N2+12H2O。若某工厂排出废气中NO2含量为0.75%(体积分数),则处理4600米3这种废气,需要

千克氨气(假设此时NO2气体的密度为2.0克/升)。

17.将某绿色植物的叶片放在特定装置中,研究在不同温度和光照条件下(图中的勒克斯是光照强度的单位)的光合速率和呼吸速率,测得数据如图所示。

(1)从本实验可以得出的结论是 。

(2)该叶片在20℃时的呼吸速率是10℃时呼吸速率的 倍。

(3)20℃、2万勒克斯光照时,叶片每小时通过光合作用产生氧气 毫克。

18.实验是化学的基础,请回答下列问题:

(1)仪器M的名称是 。

(2)实验室选用B装置制备氧气,其反应的化学方程式为 。

(3)C装置中的一处明显错误为 。

(4)某气体只能用D装置收集,则该气体可能具有的性质为 (填序号)。

a.能与水反应 b.能与空气反应 c.密度与空气接近

(5)若用A、E装置制取H2,按气体流向,导管口连接顺序为 (填序号)。

(6)验证可燃物燃烧的条件。已知:白磷、红磷的着火点分别是40℃、240℃。

装置(夹持仪器已略去) 步骤及现象

Ⅰ.将一定量的白磷、红磷分别浸入80℃热水中(如图所示):白磷、红磷均不燃烧Ⅱ.升高右侧漏斗至红磷露出水面:红磷不燃烧Ⅲ,升高左侧漏斗至白磷露出水面。白磷燃烧

①Ⅰ中白磷不燃烧的原因是 。

②对比Ⅱ和Ⅲ,可验证可燃物燃烧的条件是 。

19.某同学设计的如图所示实验装置,既可用于制取气体,又可用于探究物质的性质。

(1)当打开K1、关闭K2时,利用I、II装置可进行的实验是 (填字母序号)。

A.过氧化氢溶液与二氧化锰混合制取并收集氧气

B.镁与稀盐酸反应制取并收集氢气

(2)根据(1)的选择,检验气体集满的方法是 。

20.在一个密闭容器中放入 M、N、Q、P 四种物质,在一定条件下发生化学反应,一段时间后,测得有关数据如表:

物质 M N Q P

反应前质量(g) 18 2 3 36

反应后质量(g) x 28 3 16

则关于此反应的基本反应类型是 ,反应后物质x的值 ,反应中 N、P 的质量比为 ,在此反应中Q可能做 ,N的物质类别一定是 ,而M的物质类别可能是 。

三、探究题

21.已知光合作用所产生的淀粉会储存在叶片中,为探究光合作用的条件和产物,某科学兴趣小组用天竺葵设计的实验如图所示。

(1)正确的实验步骤是甲 (每幅图只能用一次)。

(2)图丁中把叶片放到盛有酒精的小烧杯中加热,目的是 。

(3)该实验的结论是 。

(4)为了进一步探究光合作用的原料,该小组的同学选取图戊中某一正常生长的叶片黑暗处理一昼夜,先切断主叶脉,随后光照4小时,再进行淀粉检验,该实验基于的假设是 。

22.小金所在研究小组对测定空气中氧气的体积分数进行实验探究,她们查阅了资料。

【资料1】白磷的着火点是40℃,化学式是P4,红磷的着火点是240℃,化学式是P,它们和氧气反应的产物相同。

【资料2】铁丝绒在空气中能与氧气缓慢氧化,生成红色的铁锈,将氧气消耗至几乎为零。假设图中装置气密性好,根据信息回答问题:

(1)按图甲装置进行实验,蒸馏水温度为20℃,其作用是防止白磷被点燃,依据是 ;

(2)待红磷燃烧结束后,将装有白磷的燃烧匙提出水面,用高能激光笔照射引燃白磷,白磷燃烧的化学方程式是 ;当白磷燃烧后温度传感器的温度不断上升 传感器数值一定下降;

(3)小金认为用该实验测定空气中氧气含量不够准确,仍有1.7%的氧气剩余,她另取一支试管,将足量铁丝绒置于试管底部,并倒扣在装有水的烧杯中,如图乙,较长时间后的现象是 。

23.改进实验装置是一项重要的科学素养。常见气体的发生装置、收集装置和气体的性质研究如图所示:

(1)实验室若用图甲装置制取氧气,小金同学发现该装置有一错误之处,如何改正?

。若对改正后的图甲装置进行气密性检查,先在导管a处添加止水夹关闭导管a,然后往长颈漏斗中加水,当观察到 现象时,说明装置气密性良好;

(2)图甲装置制取氧气反应的化学方程式 ,用图乙装置收集氧气,利用了氧气的 性质;

(3)实验室用图丙装置收集气体,气体从导管口 (填字母)进入;利用实验收集的二氧化碳进行图丁实验,下面的蜡烛先熄灭说明二氧化碳具有 的性质。

24.小嘉用H2O2溶液制取氧气时,在烧瓶中加入50毫升水及0.5克MnO2,再往分液漏斗中加入30毫升15%的H2O2溶液。为什么要加入50毫升水呢?查阅资料发现:在不加入水时,若注入H2O2溶液速度过快,反应会过于剧烈而引发事故。

[提出问题]水是如何减缓该反应速度的呢?

[建立假设]水可以降低H2O2溶液浓度,从而减缓反应速度

[实验方案]他利用如图装置,在相同条件下,分别用30毫升的1%、3%和7%的H2O2溶液进行实验,观察并比较。

[实验结论]加水降低了H2O2溶液的浓度,使反应速度变慢。

[交流反思]

(1)为了更好地比较反应的快慢,在三次实验中滴加等量H2O2溶液时,需控制 相同。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较 。

(3)为了探究H2O2溶液分解快慢还与哪些因素有关,他又利用如图装置,用3%的H2O2溶液分别在0°C、20℃和60℃的条件下进行实验。进行该实验所基于的假设是 。

25.甲图中的ABC是绿色植物在白天进行的三种生命活动,乙图是某生物兴趣小组的同学为研究植物的生命活动设计的实验装置,并得到一些数据如下表。(其中:光照下吸收的二氧化碳量=光合作用吸收的二氧化碳量﹣呼吸作用释放的二氧化碳量)请据图表回答下列问题:

温度(℃) 5 10 15 20 25 30 35

光照下吸收二氧化碳(mg/h) 1.00 1.75 2.50 3.25 3.75 3.50 3.00

黑暗下释放二氧化碳(mg/h) 0.50 0.75 1.00 1.50 2.25 3.00 3.50

(1)甲图中能促进无机盐在植物体内运输的生命活动是 (填字母)。

(2)乙图中植物呼吸作用强度随温度变化的规律是 。

(3)对乙图中植物进行连续12小时光照,再连续12小时黑暗处理,小组人员分析数据得到:20℃相比25℃下积累的有机物更多,请分析得出该结论的依据 。

四、解答题

26.发射通信卫星的火箭用联氨(N2H4)做燃料,用四氧化二氮(N2O4)助燃,生成一种空气中含量最多的气体和一种相对分子质量为18的氧化物。

(1)该反应的化学方程式为 ;

(2)相同质量的N2H4和N2O4含氮元素的质量较多的是 ;

(3)若有18.4克助燃物N2O4被完全反应,则有多少克N2H4被完全燃烧?

27.实验室常用碳酸钙与稀盐酸反应来制取二氧化碳气体,实验制得二氧化碳2.2克。

(1)如何检验产生的气体是二氧化碳?

(2)实验至少需要消耗多少克碳酸钙?

28.为测定某钟乳石样品中碳酸钙的质量分数,取50克钟乳石样品放在烧杯中,然后向其中逐渐加入稀盐酸,使之与样品充分反应(杂质不参加反应),加入稀盐酸的质量与生成气体的质量关系如图所示。请回答:

(1)分析图中数据可知,产生二氧化碳气体的质量是 克;

(2)求钟乳石样品中碳酸钙的质量分数;

(3)若杂质中含有碳酸镁,按上述方法测得钟乳石样品中碳酸钙的质量分数会 (填“偏大”“偏小”或“不变”)。(碳酸镁与稀盐酸的反应方程式为MgCO3+2HCl═MgCl2+H2O+CO2↑)

29.甲乙两图是模拟膈肌运动的模型,丙图是肺泡与毛细血管进行气体交换的示意图,据图回答下列问题:

(1)甲图中模拟肺的是 (填字母);

(2)乙图模拟的是人 (填“吸气”或“呼气”)的过程,该过程膈肌 (填“收缩”或“舒张”)。

(3)丙图中的① (填“氧气”或“二氧化碳”)通过扩散作用,从毛细血管进入肺泡。

答案

1.解:A、给试管中的高锰酸钾加热时,试管口略向下倾斜,为防止加热时高锰酸钾颗粒进入导管,需要在试管口处放置一团棉花,图示正确;

B、氧气的密度比空气大,因此可用向上排空气法来收集氧气,图示正确;

C、氧气不易溶于水,因此可用排水法来收集氧气,图示正确;

D、铁丝在氧气中燃烧时生成的固体温度很高,为防止集气瓶底炸裂,需要事先在集气瓶内加入少量水或铺一层细沙,图示错误。

故选:D。

2.解:A、化学反应过程中,有新物质生成,微观上化学反应的实质是分子分成原子,原子重新组合成新分子,反应物中分子的种类不等于生成物中分子的种类,故选项说法错误。

B、化学方程式能表达出各物质间原子与分子的个数比,故选项说法错误。

C、化学反应的实质是分子分成原子,原子重新组合成新分子,则化学反应的过程就是反应物的分子分裂重新组合成新分子的过程,故选项说法错误。

D、一定质量的铁生锈后总质量变大,是因为与氧气、水发生了化学反应,符合质量守恒定律,故选项说法正确。

故选:D。

3.解:A、由微观反应示意图和质量守恒定律可知,过程Ⅰ的微观反应示意图可表示为,由该微观反应示意图可知,过程Ⅰ反应物的分子个数比为4:2=2:1,或2:4=1:2,说法错误;

B、过程Ⅰ发生了化学反应,由图示无法判断条件1是否是降温,说法错误;

C、过程Ⅱ分子种类没有发生改变,发生的是物理变化,说法正确;

D、由微观反应示意图可知,过程Ⅱ分子间的间隔变小,条件2可能是加压,有可能是降温,说法错误。

故选:C。

4.解:由四种物质反应前后各物质的质量分数可知,反应前后甲的质量分数增加了19%﹣17%=2%,故甲是生成物;乙的质量分数不变,可能作该反应的催化剂,也可能没有参加反应;反应后丙的质量分数增加了41%﹣25%=16%,故是生成物;t1时刻,丁的质量分数为1﹣17%﹣10%﹣25%=48%,丁的质量分数减少了48%﹣30%=18%,是反应物。

A、乙的质量分数不变,可能作该反应的催化剂,也可能没有参加反应,故选项说法错误。

B、该反应的反应物是丁,生成物是甲和丙,该反应符合“一变多”的形式,符合分解反应的特征,属于分解反应,故选项说法错误。

C、反应生成的甲、丙两物质的质量之比为2%:16%=1:8,故选项说法正确。

D、t1时刻,丁的质量分数为1﹣17%﹣10%﹣25%=48%,故选项说法错误。

故选:C。

5.解:甲叶把主叶脉切断,由于叶脉中有输导组织导管和筛管,这样甲叶的A处就得不到从根运输来的水分了,因此在甲叶的A、B两处就形成以水分为唯一变量的对照实验组,实验的结果是B部分变蓝,而A部分不变蓝,说明B部分的叶片进行了光合作用制造了淀粉,而A部分因为没有水分,则不能进行光合作用,此实验证明,植物进行光合作用需要水分。

乙叶把C处遮光,与B见光的叶片,形成以光照为唯一变量的对照组,而实验的结果是见光部分变蓝,说明见光的部分进行光合作用制造了淀粉,而未见光的部分不能正常进行光合作用,未制造淀粉。此对照实验证明植物进行光合作用需要光。乙叶片,遮光部分和未遮光部分的变量是光,可以得出结论:光是光合作用的条件。

故选:A。

6.解:A、A试管放在适宜的光照下金鱼藻进行光合作用吸收二氧化碳,因此A试管内的溶液呈蓝色,错误;

B、B试管用黑纸包住放在暗处金鱼藻进行呼吸作用释放二氧化碳,因此B试管内的溶液呈黄色而不是蓝色,错误;

C、这一实验说明绿色植物在进行光合作用时,需要吸收二氧化碳作原料而不是会释放出氧气,错误;

D、这一实验说明绿色植物在进行光合作用时,需要吸收二氧化碳作原料,正确。

故选:D。

7.解:A、图中①模拟气管,②模拟肺,③模拟胸廓,④模拟膈,A正确;

B、图甲中膈肌收缩,膈肌顶部下降,肺扩张,表示吸气,此时①内气压大于②内气压,B错误;

C、图乙中膈肌舒张,膈肌顶部升高,肺缩小,表示呼气,C正确;

D、由此实验可见:实验说明吸气、呼气与膈的运动有关,D正确。

故选:B。

8.解:①根据硫在空气中燃烧,发出淡蓝色火焰,生成有刺激性气味的气体,故选项说法正确。

②木炭在氧气中燃烧,发出白光,生成二氧化碳是实验结论而不是实验现象,故选项说法错误。

③红磷在空气中燃烧产生大量的白烟,故选项说法正确。

④细铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,故选项说法正确。

⑤用氯酸钾制取氧气时不用在试管口放棉花,用高锰酸钾制取氧气时用在试管口放棉花,故选项说法正确;

⑥导管口开始有气泡冒出时,不宜立即收集,因为开始排出的气体是空气;待导管口气泡连续、均匀冒出时再开始收集,故选项说法错误。

⑦二氧化锰可以做某些反应的催化剂,不是所有反应的催化剂,故选项说法错误;

故选:A。

9.解;A、甲装置为验证光合作用产生氧气实验,金鱼藻光合作用产生氧气,氧气可以是带火星的小木条复燃,A正确;

B、量筒中油层的作用是防止量筒中水分的蒸发,B正确;

C、萌发的种子进行呼吸作用,消耗瓶中的氧气,所以燃烧的蜡烛熄灭,C错误

D、丁装置中,种子在呼吸时,除了产生二氧化碳外,还释放大量的热量,因此,使温度计读数升高。D正确。

故选:C。

10.D

11.解:A、甲装置内有二氧化碳能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液变蓝色;乙装置内缺乏二氧化碳,不能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液不变蓝,A错误。

B、实验前应将牵牛花进行暗处理,目的是通过呼吸作用让叶片内的淀粉运走耗尽,正确。

C、对照实验又叫单一变量实验,只有一个量不同,其它量皆相同,此实验的变量是二氧化碳,因此甲乙两装置中加入的清水和氢氧化钠溶液应等量,正确。

D、在“检验光合作用需要二氧化碳”的实验中,把叶片放入酒精中隔水加热的目的是使叶绿素溶解于酒精,便于观察实验现象,正确。

故选:A。

12.解:据图可以看出,该反应是2H2+O22H2O;

A、该反应是化合反应,故A错误;

B、反应前氢元素和氧元素分别是+1价和﹣2价,反应后氢元素和氧元素是0价,元素的化合价改变,不正确;

C、有化学方程式可知,参加反应的氢气和氧气分子个数比为2:1,不正确;

D、反应前后原子的种类和数量都没有发生改变,正确;

故选:D。

13.解:向a、b两试管中加入等体积、等质量分数的过氧化氢溶液,产生氧气的质量相同,a试管中加有少量二氧化锰固体,产生氧气的速率大。

故选:C。

14.解:(1)据图可以看出,A是水,B是氯气,C是盐酸,D是次氯酸,故填:H2O+Cl2=HCl+HClO;

(2)乙图是次氯酸钠分解生成氯化氢和氧气,故填:分解反应;

(3)由上述分析可知,上述物质中,属于单质的有氯气和氧气,化学式分别是:Cl2,O2;

(4)上述物质中,C的化学式是HCl,由于是氯气与水反应的生成物,应读作盐酸;次氯酸钠中氢元素的化合价为+1,氧元素的化合价为﹣2,设氯元素的化合价为x,则有(+1)+x+(﹣2)=0,解得x=+1,故填:盐酸,+1.

(5)由微粒的变化可知,在化学反应中,分子可以再分,原子不能再分.故填:在化学反应中,分子可以再分,原子不能再分.

15.解:(1)燃烧条件可知,可燃物需要与氧气接触、温度达到着火点。从燃烧的条件分析,固体质量在0~t1间没有发生变化的原因是温度没有达到红磷的着火点,红磷没有燃烧。故答案为:温度没有达到红磷的着火点;

(2)红磷燃烧生成五氧化二磷,反应的化学方程式为:4P+5O2P2O5,根据质量守恒定律,密闭容器中被消耗的氧气质量即为固体物质增加的质量,所以为:14.2g﹣6.2g=8g。故答案为:4P+5O2P2O5;8g。

16.解:(1)化合物中钠元素的化合价为+1价,氧元素的化合价为﹣2价,设氮元素的化合价为x,根据化合物中各元素的化合价的代数和为零,则+1+x+(﹣2)×2=0,x=+3。

“HNO2”读作“亚硝酸”,NaNO2是由钠离子与亚硝酸根离子构成的化合物,属于盐,根据盐的命名方法,则NaNO2的名称为亚硝酸钠。

(2)由题文可知,一氧化氮与一氧化碳在催化剂的作用下反应生成氮气和二氧化碳,反应的化学方程式为:2NO+2CON2+2CO2。

(3)参加反应的二氧化氮的质量=4600米3×0.75%×1000×2.0克/升=69000克=69千克;

设需要氨气的质量为x。

8NH3+6NO2═7N2+12H2O

136 276

x 69kg

解得:x=34kg

故答案为:(1)+3;亚硝酸钠;

(2)2NO+2CON2+2CO2;

(3)34。

17.:解答:解:(1)根据图示可以看出植物的呼吸速率和光合速率与温度以及光照强度的关系:(在一定范围内)呼吸速率随温度升高而加快;光合速率随温度升高而加快;光合速率随光照增强而加快;

(2)由图示可知,在黑暗的条件下,20℃2个小时内氧气的吸收量为3毫克,而在10℃2个小时内氧气的吸收量为1毫克,所以该叶片在20℃时的呼吸速率是10℃呼吸吸速率的3倍;

(3)由图示可知,20℃、2万勒克斯光照时,该叶片在2个小时内释放出的氧气的量为15毫克,所以20℃、2万勒克斯光照时,该叶片每小时通过光合作用产生氧气的质量为=7.5毫克.

故答案为:

(1)(在一定范围内)呼吸速率随温度升高而加快;光合速率随温度升高而加快;光合速率随光照增强而加快;

(2)3;

(3)7.5.点评:

18.解:(1)仪器M的名称是铁架台。

故填:铁架台。

(2)实验室选用B装置制备氧气,试管口没有塞一团棉花,其反应的化学方程式为:2KClO32KCl+3O2↑。

故填:2KClO32KCl+3O2↑。

(3)C装置中的一处明显错误为长颈漏斗末端在液面以上。

故填:长颈漏斗末端在液面以上。

(4)某气体只能用D装置收集,则该气体可能具有的性质为能与空气的物质反应、度与空气接近。

故填:bc。

(5)若用A、E装置制取H2,按气体流向,由于氢气密度比空气小,导管口连接顺序为①﹣③﹣②。

故填:①﹣③﹣②。

(6)①Ⅰ中白磷不燃烧的原因是与氧气隔绝。

故填:与氧气隔绝。

②对比Ⅱ和Ⅲ,可验证可燃物燃烧的条件是温度达到可燃物着火点。

故填:温度达到可燃物着火点。

19.解:(1)当打开K1、关闭K2时,发生装置适用于固体和液体不加热制备气体的反应,收集装置适合收集密度比空气小的气体,所以可进行的实验是镁与稀盐酸反应制取并收集氢气,故选B;

(2)根据(1)的选择,得到的气体是氢气,检验气体集满的方法是:用燃着的木条放在瓶口,若产生淡蓝色火焰则已满。

故答案为:

(1)B;

(2)用燃着的木条放在瓶口,若产生淡蓝色火焰则已满。

20.解:x=18+2+3+36﹣16﹣3﹣28=12,反应后M、P质量减小,是反应物,N质量增大,是生成物,是化合反应,反应中 N、P 的质量比为(28﹣2):(36﹣16)=13:10,在此反应中Q质量不变,可能做催化剂,N是化合反应的生成物,物质类别一定是化合物,而M的物质类别可能是单质或化合物。

故答案为:化合反应;12;13:10;催化剂;化合物;单质或化合物。

21.解:(1)绿叶在光下制造淀粉的实验的正确实验步骤是:甲暗处理→戊选择叶片部分遮光,放在阳光下照射数小时→丁将叶片放在盛有酒精的小烧杯中隔水加热→丙去下叶片漂洗后滴加碘液→乙观察现象。

(2)叶绿素易溶于酒精。图丁中把叶片放到盛有酒精的小烧杯中加热,目的是用酒精溶解叶片中的叶绿素便于观察即脱色。

(3)该实验的结论是:光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件;绿叶在光下制造有机物是淀粉。

(4)为了进一步探究光合作用的原料,该小组的同学选取图戊中某一正常生长的叶片黑暗处理一昼夜,先切断主叶脉,随后光照4小时,再与其它叶片一起进行淀粉检验,该实验设置的是以水分为变量的对照实验,所以假设是水是光合作用的原料。

故答案为:(1)戊→丁→丙→乙

(2)用酒精溶解叶片中的叶绿素便于观察

(3)光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件;绿叶在光下制造有机物是淀粉

(4)水是光合作用的原料

22.(1)白磷的着火点是40℃,白磷放在20℃蒸馏水中,温度未达到白磷的着火点,同时白磷放入水中也隔绝了氧气,因此白磷不燃烧;

(2)红磷与氧气反应生成五氧化二磷,消耗氧气,因此氧气浓度减小,压强减小;

(3)铁生锈消耗氧气,试管内压强减小水面上升。

23.解:(1)由图可知,图甲中的长颈漏斗的下端管口在液面上方,会导致产生的气体逸散到空气中,改正的方法是长颈漏斗的下端管口伸到液面以下,对改正后的图甲装置进行气密性检查的方法是先在导管a处添加止水夹关闭导管a,然后往长颈漏斗中加水,当观察到长颈漏斗中形成一段稳定的水柱现象时,说明装置气密性良好;

(2)图甲装置是固液常温型装置,则制取氧气的药品是过氧化氢溶液和二氧化锰,过氧化氢溶液在二氧化锰作催化剂的条件下反应生成水和氧气,反应的化学方程式为2H2O22H2O+O2↑,用图乙装置收集氧气,利用了氧气的不易溶于水性质;

(3)实验室用图丙装置收集气体,若气体密度比空气大,气体从导管口d进入,若气体密度比空气小,气体从导管口e进入,利用实验收集的二氧化碳进行图丁实验,下面的蜡烛先熄灭,说明二氧化碳具有不燃烧,不支持燃烧,密度比空气大的性质。

故答案为:(1)长颈漏斗的下端管口伸到液面以下;长颈漏斗中形成一段稳定的水柱;

(2)2H2O22H2O+O2↑;不易溶于水;

(3)e;不燃烧,不支持燃烧,密度比空气大。

24.解:(1)为了更好地比较反应的快慢,在三次实验中滴加等量H2O2溶液时,滴加的速度越大,时间越长,则滴入过氧化氢的质量越大,反应速度会越快,因此需控制速度(或时间)相同;

故答案为:速度(或时间)。

(2)判断产生氧气的速度时,可以通过观察产生气泡的快慢,还可以比较:相同时间内收集的氧气体积(或收集相同体积氧气所需的时间或量筒内液面下降的快慢);

故答案为:相同时间内收集的氧气体积(或收集相同体积氧气所需的时间或量筒内液面下降的快慢)。

(3)根据“0°C、20℃和60℃”可知,溶液的温度不断升高,则该实验基于的假设为:H2O2溶液分解快慢可能与温度有关;

故答案为:H2O2溶液分解快慢可能与温度有关。

25.解:(1)分析甲图可知,A代表呼吸作用,B代表蒸腾作用,C代表光合作用。B过程蒸腾作用可以拉动水与无机盐在植物体内的运输。

(2)分析表中数据,我们可以发现植物呼吸作用强度的变化规律是在一定温度范围内,随着温度的增高,呼吸作用强度增大,释放的二氧化碳越多。

(3)光合作用吸收二氧化碳制造有机物,呼吸作用分解有机物产生二氧化碳,因此光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差越大,植物体内有机物积累越多。所以“根据表中数据可知,如果连续12小时光照,在连续12小时黑暗”,当温度控制在20℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差是3.25﹣1.5=1.75,当温度控制在25℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差是3.75﹣2.25=1.5。20℃时植物积累的有机物最多。

故答案为:(1)B;

(2)随着温度的增高,呼吸作用强度增大;

(3)在20℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差大于在25℃时光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差。

26.解:(1)联氨(N2H4)与四氧化二氮(N2O4)反应生成氮气和水,化学方程式为:2N2H4+N2O43N2+4H2O;

(2)设二者的质量均为m,则相同质量的N2H4和N2O4中氮元素的质量比为:(m×):(m×)=23:8,所以含氮元素的质量较多的是N2H4;

(3)设需要N2H4的质量为x。

2N2H4+N2O43N2+4H2O

64 92

x 18.4g

x═12.8g

答:有12.8gN2H4被完全燃烧。

故答案为:(1)2N2H4+N2O43N2+4H2O;

(2)N2H4;

(3)12.8g。

27.解:(1)要检验产生的气体是二氧化碳,将气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊,说明是二氧化碳。

(2)设至少需要消耗碳酸钙的质量为x。

CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑

100 44

x 2.2g

x=5g

答:实验至少需要消耗5g碳酸钙。

故答案为:(1)将气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊,说明是二氧化碳;

(2)5g。

28.解:(1)由图可以看出生成的二氧化碳的质量为11g,故填:11。

(2)设样品中碳酸钙的质量分数为x

CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑

100 44

50g x 11g

x=50%

答:样品中碳酸钙的质量分数为50%。

(3)若杂质中含有碳酸镁,也会与盐酸反应生成二氧化碳,生成的二氧化碳都计入碳酸钙生成的二氧化碳中,所得碳酸钙的质量偏大,按上述方法测得钟乳石样品中碳酸钙的质量分数会偏大,故填:偏大。

29.解:(1)图甲中A模拟的是气管,B模拟的是支气管,C模拟的是肺,D模拟的是膈肌。

(2)当膈肌由甲状态向乙状态转换时,膈肌收缩,膈顶部下降,使胸廓的上下径增大。这时,胸廓扩大,肺随着扩张,肺的容积增大,肺内气压下降,肺内气压比外界空气大气压小,外界空气就通过呼吸道进入肺,完成吸气动作。

(3)当空气中的氧气进入肺泡时,肺泡内的氧气比血液中的多,故氧气由肺泡进入血液;而血液中的二氧化碳比肺泡中的多,故二氧化碳由血液进入肺泡。图丙表示气体交换的过程,图丙中①表示二氧化碳,②表示氧气。

故答案为:(1)C

(2)吸气;收缩

(3)二氧化碳

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查