浙教版科学 八下 3.5-3.6综合练习(二)(含答案)

文档属性

| 名称 | 浙教版科学 八下 3.5-3.6综合练习(二)(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-25 09:33:13 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

浙教版科学八下空气与生命3.5-3.6综合练习(二)(含答案)

一、选择题

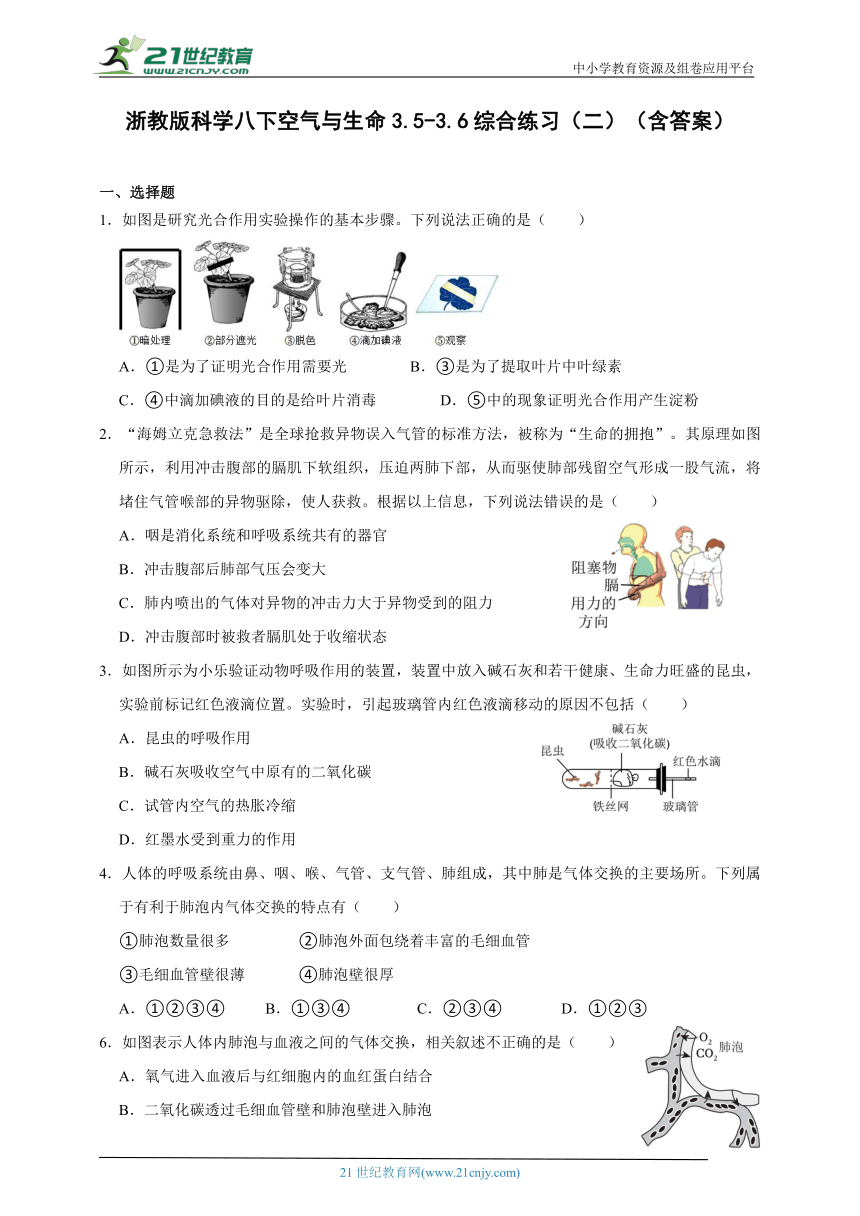

1.如图是研究光合作用实验操作的基本步骤。下列说法正确的是( )

A.①是为了证明光合作用需要光 B.③是为了提取叶片中叶绿素

C.④中滴加碘液的目的是给叶片消毒 D.⑤中的现象证明光合作用产生淀粉

2.“海姆立克急救法”是全球抢救异物误入气管的标准方法,被称为“生命的拥抱”。其原理如图所示,利用冲击腹部的膈肌下软组织,压迫两肺下部,从而驱使肺部残留空气形成一股气流,将堵住气管喉部的异物驱除,使人获救。根据以上信息,下列说法错误的是( )

A.咽是消化系统和呼吸系统共有的器官

B.冲击腹部后肺部气压会变大

C.肺内喷出的气体对异物的冲击力大于异物受到的阻力

D.冲击腹部时被救者膈肌处于收缩状态

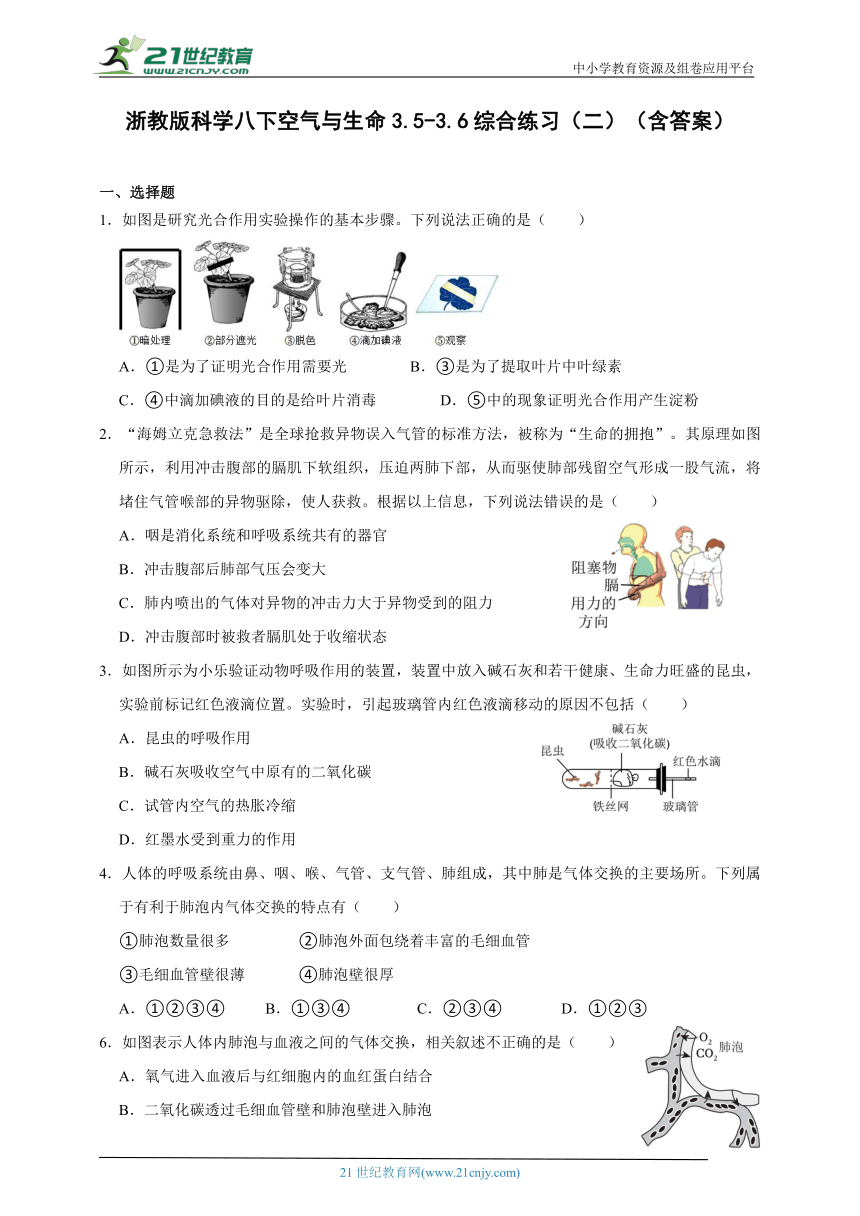

3.如图所示为小乐验证动物呼吸作用的装置,装置中放入碱石灰和若干健康、生命力旺盛的昆虫,实验前标记红色液滴位置。实验时,引起玻璃管内红色液滴移动的原因不包括( )

A.昆虫的呼吸作用

B.碱石灰吸收空气中原有的二氧化碳

C.试管内空气的热胀冷缩

D.红墨水受到重力的作用

4.人体的呼吸系统由鼻、咽、喉、气管、支气管、肺组成,其中肺是气体交换的主要场所。下列属于有利于肺泡内气体交换的特点有( )

①肺泡数量很多 ②肺泡外面包绕着丰富的毛细血管

③毛细血管壁很薄 ④肺泡壁很厚

A.①②③④ B.①③④ C.②③④ D.①②③

6.如图表示人体内肺泡与血液之间的气体交换,相关叙述不正确的是( )

A.氧气进入血液后与红细胞内的血红蛋白结合

B.二氧化碳透过毛细血管壁和肺泡壁进入肺泡

C.肺泡与血液之间的气体交换是通过呼吸运动实现的

D.肺泡壁和毛细血管壁都只有一层上皮细胞,利于气体交换

7.如图所示为肺泡内的气体交换的示意图,其中表示氧气的是( )

A.A B.b C.C D.d

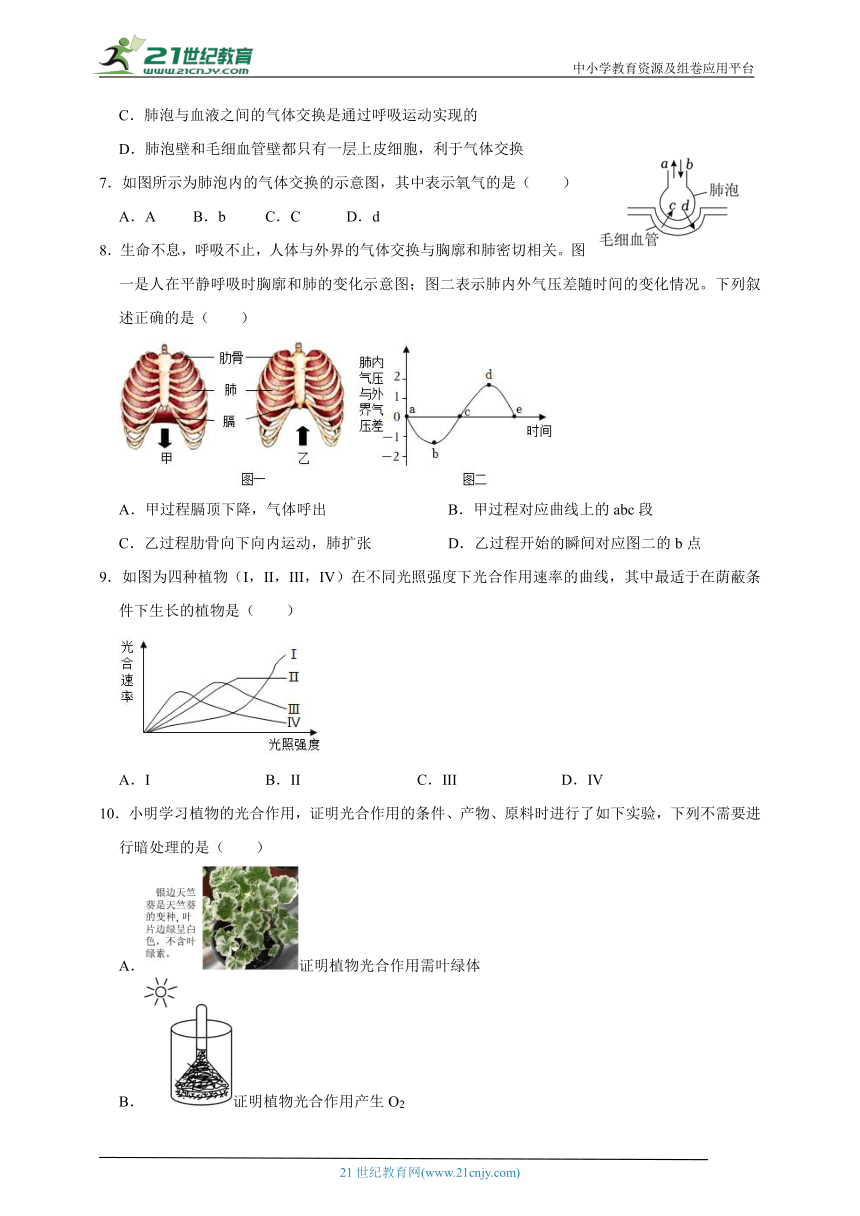

8.生命不息,呼吸不止,人体与外界的气体交换与胸廓和肺密切相关。图一是人在平静呼吸时胸廓和肺的变化示意图;图二表示肺内外气压差随时间的变化情况。下列叙述正确的是( )

A.甲过程膈顶下降,气体呼出 B.甲过程对应曲线上的abc段

C.乙过程肋骨向下向内运动,肺扩张 D.乙过程开始的瞬间对应图二的b点

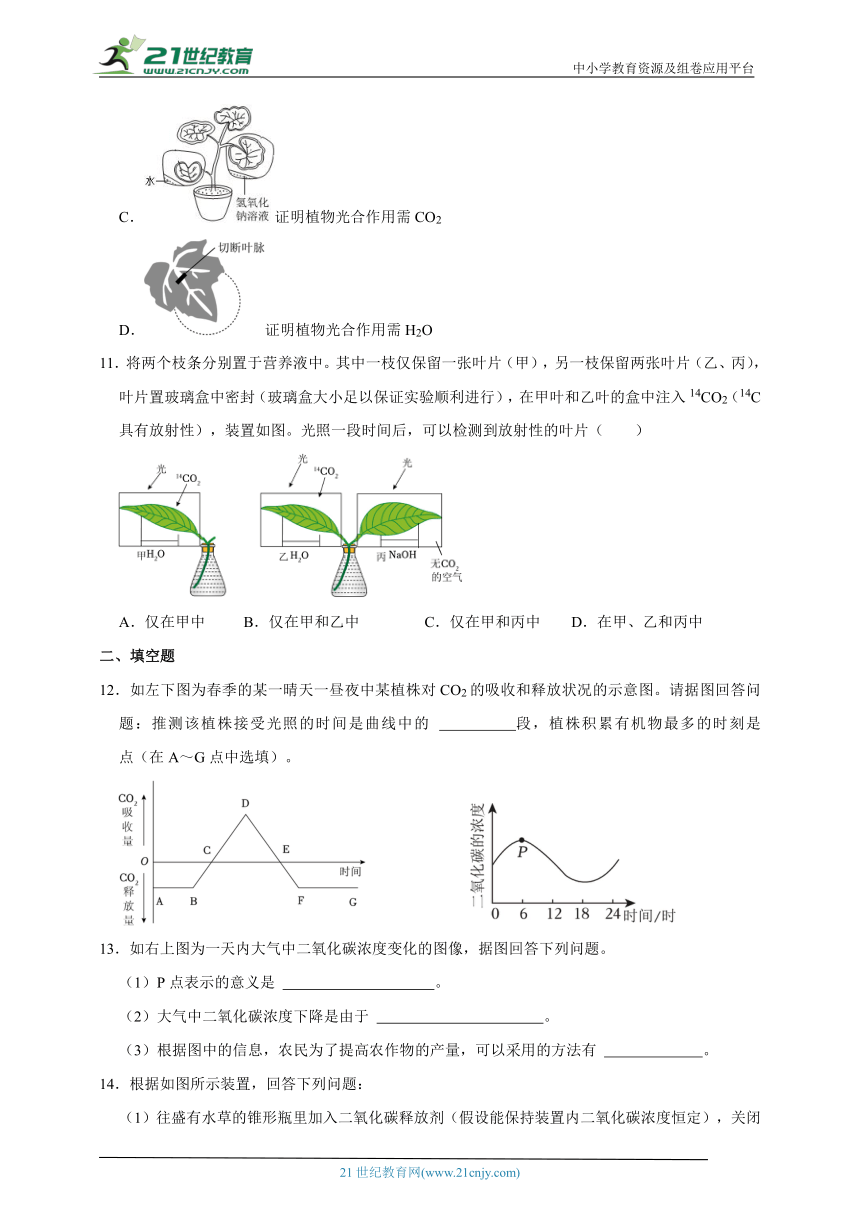

9.如图为四种植物(I,II,III,IV)在不同光照强度下光合作用速率的曲线,其中最适于在荫蔽条件下生长的植物是( )

A.I B.II C.III D.IV

10.小明学习植物的光合作用,证明光合作用的条件、产物、原料时进行了如下实验,下列不需要进行暗处理的是( )

A.证明植物光合作用需叶绿体

B.证明植物光合作用产生O2

C.证明植物光合作用需CO2

D.证明植物光合作用需H2O

11.将两个枝条分别置于营养液中。其中一枝仅保留一张叶片(甲),另一枝保留两张叶片(乙、丙),叶片置玻璃盒中密封(玻璃盒大小足以保证实验顺利进行),在甲叶和乙叶的盒中注入14CO2(14C具有放射性),装置如图。光照一段时间后,可以检测到放射性的叶片( )

A.仅在甲中 B.仅在甲和乙中 C.仅在甲和丙中 D.在甲、乙和丙中

二、填空题

12.如左下图为春季的某一晴天一昼夜中某植株对CO2的吸收和释放状况的示意图。请据图回答问题:推测该植株接受光照的时间是曲线中的 段,植株积累有机物最多的时刻是 点(在A~G点中选填)。

13.如右上图为一天内大气中二氧化碳浓度变化的图像,据图回答下列问题。

(1)P点表示的意义是 。

(2)大气中二氧化碳浓度下降是由于 。

(3)根据图中的信息,农民为了提高农作物的产量,可以采用的方法有 。

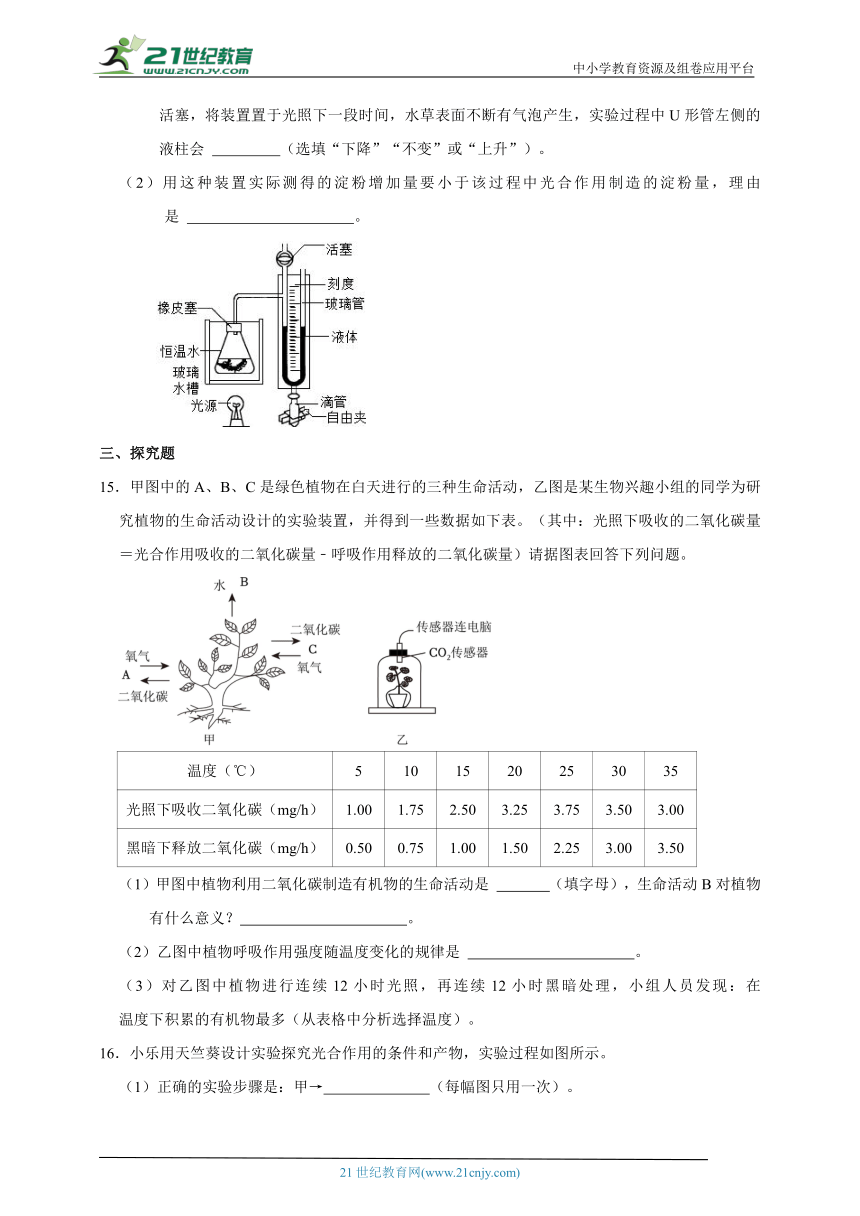

14.根据如图所示装置,回答下列问题:

(1)往盛有水草的锥形瓶里加入二氧化碳释放剂(假设能保持装置内二氧化碳浓度恒定),关闭 活塞,将装置置于光照下一段时间,水草表面不断有气泡产生,实验过程中U形管左侧的液柱会 (选填“下降”“不变”或“上升”)。

(2)用这种装置实际测得的淀粉增加量要小于该过程中光合作用制造的淀粉量,理由是 。

三、探究题

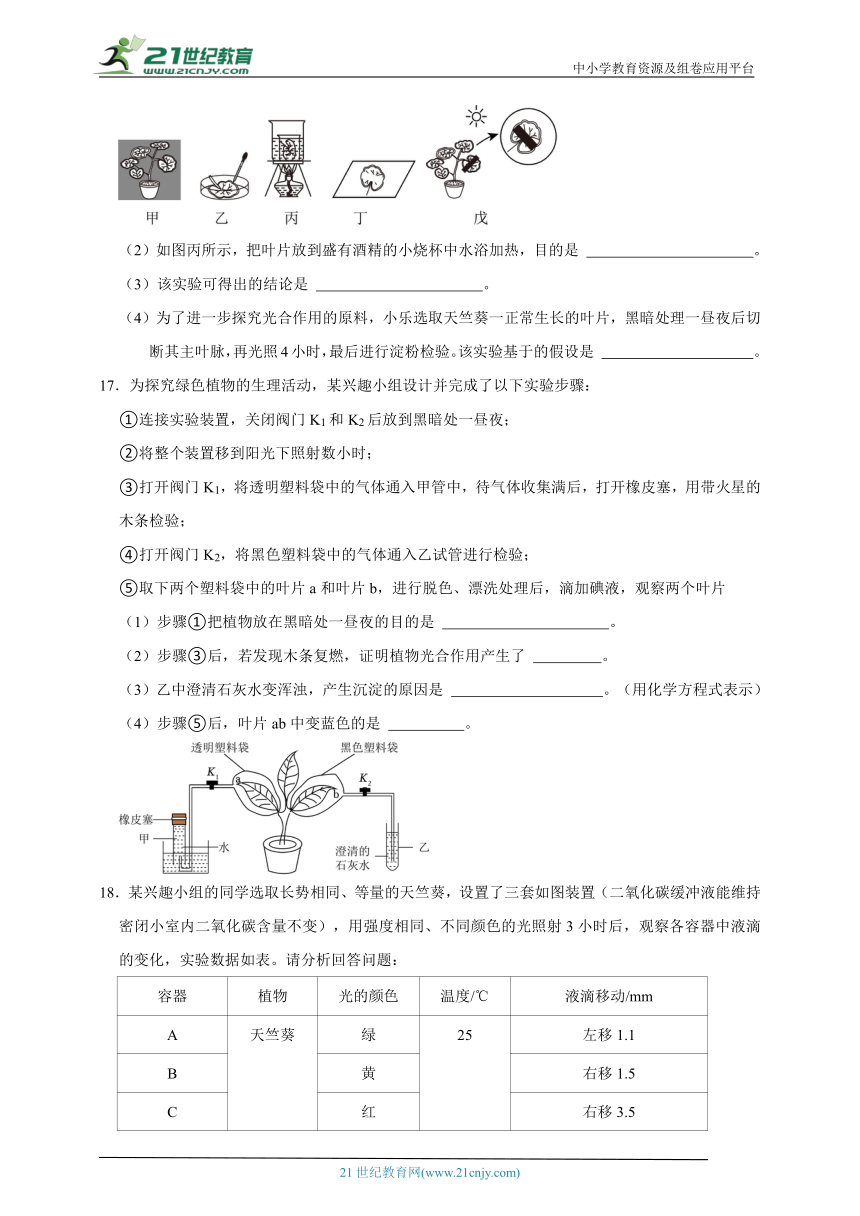

15.甲图中的A、B、C是绿色植物在白天进行的三种生命活动,乙图是某生物兴趣小组的同学为研究植物的生命活动设计的实验装置,并得到一些数据如下表。(其中:光照下吸收的二氧化碳量=光合作用吸收的二氧化碳量﹣呼吸作用释放的二氧化碳量)请据图表回答下列问题。

温度(℃) 5 10 15 20 25 30 35

光照下吸收二氧化碳(mg/h) 1.00 1.75 2.50 3.25 3.75 3.50 3.00

黑暗下释放二氧化碳(mg/h) 0.50 0.75 1.00 1.50 2.25 3.00 3.50

(1)甲图中植物利用二氧化碳制造有机物的生命活动是 (填字母),生命活动B对植物有什么意义? 。

(2)乙图中植物呼吸作用强度随温度变化的规律是 。

(3)对乙图中植物进行连续12小时光照,再连续12小时黑暗处理,小组人员发现:在 温度下积累的有机物最多(从表格中分析选择温度)。

16.小乐用天竺葵设计实验探究光合作用的条件和产物,实验过程如图所示。

(1)正确的实验步骤是:甲→ (每幅图只用一次)。

(2)如图丙所示,把叶片放到盛有酒精的小烧杯中水浴加热,目的是 。

(3)该实验可得出的结论是 。

(4)为了进一步探究光合作用的原料,小乐选取天竺葵一正常生长的叶片,黑暗处理一昼夜后切断其主叶脉,再光照4小时,最后进行淀粉检验。该实验基于的假设是 。

17.为探究绿色植物的生理活动,某兴趣小组设计并完成了以下实验步骤:

①连接实验装置,关闭阀门K1和K2后放到黑暗处一昼夜;

②将整个装置移到阳光下照射数小时;

③打开阀门K1,将透明塑料袋中的气体通入甲管中,待气体收集满后,打开橡皮塞,用带火星的木条检验;

④打开阀门K2,将黑色塑料袋中的气体通入乙试管进行检验;

⑤取下两个塑料袋中的叶片a和叶片b,进行脱色、漂洗处理后,滴加碘液,观察两个叶片

(1)步骤①把植物放在黑暗处一昼夜的目的是 。

(2)步骤③后,若发现木条复燃,证明植物光合作用产生了 。

(3)乙中澄清石灰水变浑浊,产生沉淀的原因是 。(用化学方程式表示)

(4)步骤⑤后,叶片ab中变蓝色的是 。

18.某兴趣小组的同学选取长势相同、等量的天竺葵,设置了三套如图装置(二氧化碳缓冲液能维持密闭小室内二氧化碳含量不变),用强度相同、不同颜色的光照射3小时后,观察各容器中液滴的变化,实验数据如表。请分析回答问题:

容器 植物 光的颜色 温度/℃ 液滴移动/mm

A 天竺葵 绿 25 左移1.1

B 黄 右移1.5

C 红 右移3.5

(1)本实验研究的变量是 ,比较 判断光合作用强弱。

(2)A组液滴向左移动,那么绿光下天竺葵还能进行光合作用吗?小柯增设D组实验(装置及温度和A组相同),黑暗处理3小时。若测得D组的液滴 ,则说明绿光下天竺葵能进行光合作用。

19.小金设计了一款在缺氧环境或出现高浓度有毒有害气体环境下逃生时使用的自救呼吸器。其设计思路如图甲所示,自救呼吸器的结构如图乙所示(其中箭头方向表示气体流动方向)。

(1)呼吸气路的设计:自救呼吸器使用时,需用鼻夹夹住鼻子,用嘴咬合呼吸软管进行呼吸。在正常呼气时,单向阀A和B的开闭情况是 (选填“A打开,B闭合”或“A闭合,B打开”)。

(2)生氧药品的选择:小金查阅资料发现超氧化物(用MO2表示,其中M为+1价)可与人呼出气中的CO2、H2O反应生成O2,其反应的化学方程式为:

4MO2+2H2O=4X+3O2

4MO2+2CO2=2M2CO3+3O2

X的化学式为 。500g超氧化钾(KO2)和500g

超氧化钠(NaO2)的生氧性能如图丙所示。小金依据人正

常呼吸时需要生氧药品的生氧速度不低于1L/min,并结合

自救呼吸器的结构和生氧药品的生氧性能,选取了KO2作为生氧药品。选取KO2的优点

是 。(写出1点)

(3)影响自救呼吸器有效防护时间的因素有 (选填序号)。

①生氧药品的质量 ②外界有毒有害气体浓度

③外界氧气浓度 ④生氧药品的种类

20.科学兴趣小组为探究绿色植物在维持碳一氧平衡中的作用,设计了如图一所示的密闭透明的实验装置(此实验忽略温度等因素对装置内气体体积等的影响)。将图一装置放在室外培养24小时,连接氧气检测仪,测得装置内一昼夜氧气浓度的变化曲线如图二。请据图分析作答:

(1)分析图一和图二可知:随着时间推移,红墨水滴的位置在一天中 时移动到最右端(填数字);判断该植物在24小时后积累了有机物,依据是曲线中A点低于 点(填 图中字母)。

(2)请写出在图二AF段中,该植物一直进行的生理活动是 (选填“光合作用”或“呼吸作用”)。

21.某科学兴趣小组为了探究天竺葵幼苗的生理活动,设计了如甲图所示的实验装置。将该装置放在室外一昼夜,并实时观察记录有色液滴的相对位置,记录结果如乙图所示。

(1)甲图小烧杯M中装的溶液是 。

A.无菌蒸馏水 B.饱和强碱溶液(NaOH或KOH) C.CO2缓冲液(NaHCO3)D.澄清石灰水

(2)甲图中培养天竺葵最好用无菌营养液或灭菌后的土壤。原因是 。

(3)乙图表明0:00﹣6:00时间段,天竺葵从容器中吸收O2的速率逐渐减慢,原因是:该时间段的前段, ,导致呼吸作用速率逐渐降低,吸收O2速率逐渐下降。该时间段的后段,天竺葵开始进行 ,导致植物从容器中吸O2速率逐渐下降。

(4)据乙图分析:实验结束后天竺葵有机物的量增加了,原因是 。

22.选取有白斑叶片和绿色叶片的牵牛花进行如图所示的光合作用实验.请分析回答下列问题:

(1)将此装置光下数小时,再将这四片叶子取下,放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热,使

溶解到酒精中.

(2)清洗后,分别向这四片叶子滴加碘液,变成蓝色的是

A.甲叶未覆盖铝箔的部分 B.甲叶覆盖铝箔的部分 C.乙叶 D.丙叶的绿色部分

E.丙叶的白斑部分 F.丁叶

(3)本实验中有3组对照实验,其中乙叶片与丁叶片形成一组对照实验的变量是 ,甲叶和丙叶的实验结果说明光合作用需要 .

(4)通过本实验可以得出的结论是

A.光合作用需要光 B.光合作用需要水 C.光合作用需要二氧化碳

D.光合作用需要适宜的温度 E.光合作用需要叶绿体

F.光合作用的产物中有淀粉 G.光合作用释放氧气

(5)冬春季节,农民利用日光塑料大棚种植瓜果蔬菜,既能增加产量,又可获得反季节果蔬,这是农民快速致富的有效途径.为了增产,农民常向大棚内施放“气肥”,“气肥”主要通过 进入植物体内的.到了傍晚,菜农常把塑料大棚掀开一小角,使冷空气进入以降低室温,这样做的目的是 .

(6)到了晴朗的中午,气温较高时,农民常把上部的塑料薄膜掀开一部分,使之通风.通风的直接作用是 .

四、解答题

23.冬天,许多菜农利用温室栽培蔬菜。某温室从16点开始持续密封48小时,测得温室内CO2体积分数的变化情况如图所示。

(1)种植时发现蔬菜植株矮小叶色发黄,应该给蔬菜施 (选填“氮”、“磷”或“钾”)肥。

(2)曲线b~c大幅度下降的原因是光合作用消耗的二氧化碳 (选填“多于”、“少于”或“等于”)呼吸作用产生的二氧化碳。

(3)a、b、c三点中蔬菜积累有机物较多的是 点。

(4)要提高温室内的蔬菜产量必须适时通风。你认为每天通风的时间最好选在曲线 (选填序号)区段相对应的时间内进行。

①a~b ②b~c ③c~d ④d~e

24.大棚种植农作物过程中,在作物生长旺盛期和成熟期,农民会给作物补充二氧化碳来提高产量与质量。研究表明,施用“吊袋式二氧化碳气肥”增产效果比较优异。

【资料】①吊袋式二氧化碳气肥会释放CO2供植物吸收利用。

②吊袋内CO2释放量会随着光照和温度的升高而增大,在温度过低时CO2气体释放量较少。

③使用时,将气肥悬挂在农作物枝叶上方位置比放在农作物底部位置效果好。

④施用气肥为不可离农作物太近。

请你用所学知识及以上资料信息,解释施用“吊袋式二氧化碳气肥”的优点,以及资料③④中提到的使用方法所涉及的原理。

25.如图甲所示为模拟膈肌运动的模型,如图乙所示为肺泡结构与功能的示意图,据图回答下列问题。

(1)将橡皮膜D向上推,模拟膈肌 (选填“收缩”或“舒张”)时,横膈恢复拱形,图中C的体积将 (选填“变大”“不变”或“变小”),模拟人体 (选填“吸气”或“呼气”)的过程。

(2)成人约有3亿~4亿个肺泡,肺泡壁厚度只有0.1微米,肺泡面积一般为60~100平方米。肺泡表面毛细血管有30多万根,总长可达2400千米。这些结构特征都有利于肺泡 。

26.如图甲所示为绿色植物叶片横切面结构示意图,如图乙所示为植物体在夏季晴朗的一天中进行光合作用和呼吸作用两种生理活动的情况,回答以下问题。

(1)图甲所示,植物的叶主要通过[ ] 细胞进行光合作用,光合作用制造的有机物通过 运输到其他部位。

(2)图乙所示,曲线Ⅱ代表的生理活动是 。在5~6时时段,判断植物体内有机物有无增加情况,并说明理由: 。

27.小李同学为了探究植物体的呼吸作用,依照课本中的三个演示实验,也操作了一遍,并认真观察了实验现象( 如图所示),据图回答问题:

(1)图A所示的实验装置,往瓶中注入清水,打开阀门,使瓶内的气体进入试管。试管内澄清的石灰水会 ,说明种子萌发时,分解有机物放出了 。

(2)图B中甲瓶装有萌发的种子,乙瓶装有等量的煮熟的种子,把甲乙两瓶放在温暖的地方,一段时间后,观察蜡烛在两瓶中的燃烧情况。甲瓶中蜡烛熄灭,因为种子萌发时消耗了瓶内的 。图乙在此实验中起的作用是 。

(3)图C中,甲、乙两个保温瓶中分别装有萌发的种子和煮熟的种子,一段时间后,甲瓶比乙瓶中温度高,这说明萌发的种子 。

(4)种子萌发时分解有机物的过程主要在细胞中的 内进行。

28.科学课上,同学们开展“制作呼吸模型”项目化学习,某小组利用吸管、木板、气球和铁丝等材料制作模型,用保鲜膜将整个装置包住形成一个密闭环境,如图甲所示。

(1)图甲模型中气球模拟的人体器官是 。

(2)老师对小组评价:结构完整,能实现气体进出过程但不能实现胸腔体积变化,为使该模型能更好的体现人体结构特征,请结合图乙选择合适的材料对该模型进行改进: (写出一点)。

29.请据图分析回答下列问题:

(1)如图甲为人体肺泡与血液气体交换示意图。A、B分别代表进行交换的两种气体,箭头表示气体交换的方向,则A代表的气体是 。若气体交换是发生在组织细胞与血液之间,气体交换后,血液中含量明显增多的气体是 。

(2)图乙表示呼吸时肺内气压的变化情况,在 段(填“OAB”或“BCD”)膈肌舒张。

(3)“结构与功能相适应”是生物学的基本观点之一,请列举有利于肺泡和毛细血管之间进行气体交换的结构特点: 。(写出一点即可)

答案

1.解:A、①是为了消耗植物原有的有机物,A错误。

B:③是为了溶解叶片中的叶绿素,B错误。

C:④中滴加碘液的目的方便观察颜色变化,C错误。

D:⑤中未遮光部分变蓝,证明光合作用产生淀粉,D正确。

故选:D。

2.解:A、①是为了消耗植物原有的有机物,A错误。

B:③是为了溶解叶片中的叶绿素,B错误。

C:④中滴加碘液的目的方便观察颜色变化,C错误。

D:⑤中未遮光部分变蓝,证明光合作用产生淀粉,D正确。

故选:D。

3.解:A、消化道包括口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠和肛门。呼吸道包括鼻腔、咽、喉、气管、支气管,通过二者对比可知:咽是消化系统和呼吸系统共有的器官,A正确。

B、救护者可按照图中所示方法施救,使被救者膈顶部上升,胸腔容积缩小,肺内气压大于外界气压,形成较大的气流把阻塞物冲出,B正确。

C、肺内喷出的气体对异物的冲击力大于异物受到的阻力,异物才能冲出,C正确。

D、冲击腹部时,被救者膈肌顶部上升时,膈肌处于舒张状态,D错误。

故选:D。

4.解:AB、昆虫的呼吸作用,吸收装置内的氧气,产生的二氧化碳被碱石灰吸收,引起玻璃管内红色液滴向左移动。AB不符合题意。

C、试管内空气的热胀冷缩,会引起玻璃管内红色液滴移动。C不符合题意。

D、红墨水受到重力的作用,不会引起玻璃管内红色液滴左右移动。D符合题意。

故选:D。

5.解:在人体的呼吸系统中,肺是气体交换的主要场所,是呼吸系统的主要器官。构成肺结构和功能的基本单位是肺泡。①肺泡数量很多,气体交换的效率高;②肺泡外面包绕着丰富的毛细血管和弹性纤维,利于进行气体交换;③肺泡壁和毛细血管壁都很薄,只由一层上皮细胞构成,利于气体交换,故①②③正确。

故选:D。

6.解:A、血红蛋白在氧浓度高的地方与氧结合,在氧浓度低的地方与氧分离,所以氧气由肺泡扩散进入血液后与红细胞内的血红蛋白结合。A正确。

B、血液流经肺部毛细血管时,血液中的二氧化碳比肺泡中的多,二氧化碳透过毛细血管壁和肺泡壁由血液扩散进入肺泡。B正确。

C、气体总是由多的地方向少的地方扩散,肺泡与血液之间的气体交换是通过气体扩散作用实现的。C错误。

D、肺泡外面包绕着丰富的毛细血管,肺泡壁和毛细血管壁都只有一层上皮细胞,利于气体交换。D正确。

故选:C。

7.解:肺泡与外界的气体交换,是通过呼吸运动实现的,呼吸运动包括b吸气和a呼气。当血液流经肺泡时,肺泡中氧的浓度高,周围血液中氧的浓度低,这时血液中的二氧化碳扩散进入肺泡,肺泡中的氧扩散进入血液。可见c表示二氧化碳,d表示氧气。

故选:D。

8.解:A、图一中,甲过程膈顶下降,气体吸入,A错误。

B、图一中甲过程表示吸气,对应图二曲线上的abc段,B正确。

C、乙过程表示呼气,肋骨向下向内运动,肺回缩,C错误。

D、乙过程表示呼气,开始的瞬间对应图二的c点,D错误。

故选:B。

9.解:如图为四种植物(I,II,III,IV)在不同光照强度下光合作用速率的曲线,根据分析结合图示可知:III、IV的光合作用速率先随着光照强度的增强而加快,然后又随着光照强度的增强而减慢,其中IV的变化比III的变化更为明显,即植物IV最适于在荫蔽条件下生长。

故选:D。

10.解:ACD、证明植物光合作用需叶绿体、证明植物光合作用需CO2、证明植物光合作用需H2O都需要暗处理,暗处理的目的是将叶片内原有的淀粉运走耗尽,排除原有淀粉对实验的干扰,保证实验结果所检验到的淀粉是在实验过程中形成的,ACD不符合题意。

B、证明植物光合作用产生O2不需要暗处理。实验过程为:取一些金鱼藻,放在盛有清水的大烧杯中。在金鱼藻上面倒罩一短颈玻璃漏斗,漏斗颈上套上灌满清水的玻璃管。将上述装置移至阳光下照射,并观察现象。待气体充满试管的1/2时,取出玻璃管,迅速将快要熄灭的细木条插进管内,观察现象。管内的气体能使快要熄灭的细木条猛烈的燃烧。氧气有助燃的特性,因此表明玻璃管内的气体是氧气,B符合题意。

故选:B。

11.解:根据题意和图示分析可知:甲叶的盒中注入14CO2,在光照条件下,甲叶利用14CO2 和O合成有机物,所以甲叶片中能检测到放射性的物质;同样乙叶的盒中注入14CO2,乙叶利用14CO2 和O合成有机物,所以乙叶片中也能检测到放射性的物质;丙叶没有CO2,不能进行光合作用合成有机物,但乙叶合成的有机物在植物体内能够运输,所以丙叶中也能检测到放射性的物质。

故选:D。

12.解:结合图示可知,曲线中AB、FG段植株进行呼吸作用释放二氧化碳;BC段二氧化碳的释放量减少表明植株开始进行光合作用吸收了呼吸作用释放的部分二氧化碳;CE段植株吸收二氧化碳,表明光合作用吸收的二氧化碳多于呼吸作用释放的二氧化碳;EF段二氧化碳的释放量逐渐增多,表明光合作用逐渐下降,光合作用吸收的二氧化碳少于呼吸作用释放的二氧化碳。因此根据图示推测该植物接受光照的时间是曲线中的BF段。D点二氧化碳的吸收量最多,因此光合作用强度最强(高)的是D点;CE段植株吸收二氧化碳,表明光合作用强度大于呼吸作用强度,光合作用制造的有机物多余呼吸作用分解的有机物,有机物得到积累,在CE段中,E点进行光合作用的时间最长,超过E点,呼吸作用大于光合作用,有机物开始减少,因此植株积累有机物最多的是E点。

故答案为:BF;E

13.解:(1)光合作用消耗二氧化碳,呼吸作用释放二氧化碳。图中P点二氧化碳的浓度达到最高点,表示绿色植物呼吸作用释放二氧化碳等于光合作用吸收的二氧化碳量,所以P点表示的意义是光合作用与呼吸作用强度相等。

(2)图中6﹣18时,由于光合作用强度大于呼吸作用强度,所以二氧化碳浓度逐渐下降。

(3)光是光合作用的必要条件,根据图中的信息,增加光照时间,能促进光合作用,提高作物产量。

故答案为:(1)光合作用与呼吸作用强度相等

(2)光照增强,使光合作用强度大于呼吸作用

(3)增加光照时间

14.解:(1)将装置置于光照下一段时间后,绿色植物进行光合作用释放氧气,装置中的气体增加,压强增大,U型管左侧的液柱下降,后侧液柱上升;

(2)该装置中的绿色植物除了进行光合作用还能够进行呼吸作用,会消耗部分淀粉,所以用这种装置实际测得的淀粉增加量要小于该过程中光合作用制造的淀粉量。

故答案为:

(1)下降;

(2)绿色植物除了进行光合作用还能够进行呼吸作用,会消耗部分淀粉。

15.解:(1)绿色植物通过叶绿体利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物(如淀粉),并且释放出氧气的过程,叫做光合作用。甲图中植物利用二氧化碳制造有机物的生命活动是C光合作用,生命活动B释放水蒸气,表示蒸腾作用,植物通过蒸腾作用,一方面可以拉动水分和无机盐在体内的运输,保证各组织器官对水合物件的需求,另一方面在炎热的夏天通过蒸腾作用能降低叶片表面的温度,避免植物因气温过高而被灼伤。

(2)分析表中数据,我们可以发现植物呼吸作用强度的变化规律是在一定温度范围内,随着温度的增高,呼吸作用强度增大,释放的二氧化碳越多。

(3)光合作用吸收二氧化碳制造有机物,呼吸作用分解有机物产生二氧化碳,因此光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差越大,植物体内有机物积累越多。所以“根据表中数据可知,如果连续12小时光照,再连续12小时黑暗”,当温度控制在20℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差是3.25﹣1.5=1.75,当温度控制在25℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差是3.75﹣2.25=1.5。20℃时植物积累的有机物最多。

故答案为:(1)C;植物通过蒸腾作用,一方面可以拉动水分和无机盐在体内的运输,保证各组织器官对水合物件的需求,另一方面在炎热的夏天通过蒸腾作用能降低叶片表面的温度,避免植物因气温过高而被灼伤。

(2)在一定温度范围内,随着温度的增高,呼吸作用强度增大,释放的二氧化碳越多;

(3)20℃。

16.解:(1)《绿叶在光下制造有机物》的实验步骤:暗处理→部分遮光→光照→摘下叶片→酒精脱色→漂洗加碘→观察颜色。结合题图可知,正确的实验步骤是:甲→戊→丙→乙→丁(每幅图只用一次)。

(2)酒精脱色步骤:把叶片放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热,目的是用酒精溶解叶片中的叶绿素,使叶片含有的叶绿素溶解到酒精中至叶片变成黄白色,这样便于观察到淀粉遇碘变蓝的颜色反应。在叶片脱色过程中,酒精要隔水加热,原因是酒精易燃、易挥发,隔水加热能起到控温作用,防止酒精燃烧发生危险。

(3)叶片的见光(未遮盖)部分遇到碘液变成了蓝色,说明叶片的见光部分产生了淀粉,进而说明淀粉是光合作用的产物;叶片的遮光部分遇碘没有变蓝,说明遮光的部分没有产生淀粉。叶片见光部分产生了淀粉,遮光部分没有产生淀粉,说明光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件。所以,该实验可得出的结论是:光合作用的产物之一是淀粉;光合作用的条件之一是光照。

(4)叶脉是贯穿于叶肉间的维管束。叶脉里含有导管和筛管,导管可以运输水分。小乐选取天竺葵一正常生长的叶片,黑暗处理一昼夜后切断其主叶脉,再光照4小时,最后进行淀粉检验。该实验要探究的是“植物光合作用需要水吗”,实验的假设可以是:植物光合作用需要水(或水是植物进行光合作用的原料)。

故答案为:

(1)戊→丙→乙→丁

(2)用酒精溶解叶片中的叶绿素,叶片变成黄白色,便于观察到淀粉遇碘变蓝的颜色反应

(3)光合作用的产物之一是淀粉;光合作用的条件之一是光照

(4)植物光合作用需要水(或水是植物进行光合作用的原料)

17.解:(1)选作实验的植物实验前已经进行了光合作用,叶片里面储存了丰富的有机物(如淀粉),若不除去会对实验结果造成影响。所以,步骤①中,将实验装置放入黑暗处一昼夜的目的是把叶片内原有的淀粉运走消耗,以排除原来贮存的淀粉对实验的干扰。

(2)氧气具有助燃的特性,所以步骤③后,若发现木条复燃,证明植物光合作用产生了氧气。

(3)石灰水变浑浊并产生沉淀的原因是二氧化碳气体与石灰水中的氢氧化钙反应形成了碳酸钙沉淀。可见,乙中澄清石灰水变浑浊,产生沉淀的原因是Ca(OH)2+CO2→CaCO3↓+H2O。

(4)光合作用的条件是光。透明塑料袋中的叶片,见光后能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后变蓝色;而黑色塑料袋中的叶片,缺乏光,没有进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后不变蓝色。所以,步骤⑤后,叶片ab中变蓝色的是a叶片。

故答案为:

(1)把叶片内原有的淀粉运走消耗,以排除原来贮存的淀粉对实验的干扰

(2)氧气

(3)Ca(OH)2+CO2→CaCO3↓+H2O

(4)a叶片

18.解:(1)本实验除了光的颜色不同之外,其他都相同,因此,变量是光的颜色。光合作用产生氧气,瓶内气压高于外界气压,液滴向右移动,因此,通过比较液滴向右移动的距离判断光合作用强弱。

(2)A组液滴向左移动,那么绿光下天竺葵还能进行光合作用吗?小柯增设D组实验(装置及温度和A组相同),黑暗处理3小时。在黑暗状态下植物,不进行光合作用,瓶内气压低于外界气压,液滴向左移动,但移动的距离大于A组,则说明绿光下天竺葵能进行光合作用。

故答案为:(1)光的颜色;液滴向右移动的距离;

(2)向左移动,但移动的距离比A组大。

19.解:(1)分析图乙,吸气时,气囊里边的气体通过阀门B、呼吸软管由嘴经咽进入肺部,这时,单向阀门B打开,单向阀门A关闭;呼气时相反,肺里的气体经咽、嘴、阀门A进入生氧装置,这时,单向阀门A打开,单向阀门B关闭。故答案为:A打开,B闭合;

(2)由4MO2+2H2O═4X+3O2↑可知,反应前M原子、氢原子、氧原子个数分别为4、4、10,反应后M原子、氢原子、氧原子个数分别为0、0、6,化学反应前后,原子的质量不变,原子的种类、总个数不变,则4X中有4个M原子,4个氧原子、4个氢原子,则X化学式为MOH;由图像可知,超氧化钾和超氧化钠生氧速度不低于1L/min,KO2作为生氧药品比超氧化钠作为生氧药品生氧速度波动较小,使用时间较长,氧气浪费较少等,故选取KO2的优点是生氧速度波动较小、使用时间较长、氧气浪费较少;故答案为:MOH;生氧速度波动较小或使用时间较长或氧气浪费较少(合理即可);

(2)由图像可知,等质量的超氧化钾和超氧化钠生氧速度不同,有效防护时间不同,说明生氧药品的种类,影响自救呼吸器有效防护时间,生氧药品的质量不同生成氧气质量不同,有效防护时间不同;由甲图和乙图可知,外界有毒有害气体及外界氧气不会进入自救呼吸器,故不影响自救呼吸器有效防护时间,故选:①④。

20.解:(1)根据图一和图二,6~18时光合作用强度大于呼吸作用,不断积累氧气,18时对应E点装置内氧气浓度最高,故18时水滴移动到最右端。图二中A点对应0时,F点对应24时,F点的氧气浓度高于A点,因此判断该植物在24小时后积累了有机物,依据是曲线中A点低于F点。

(2)光合作用的必备条件是光,因此光合作用只在白天进行;只要是活细胞就能进行呼吸作用,因此呼吸作用在白天和夜晚都能进行,故图二中AF段该植物一直进行的生理活动是呼吸作用。

故答案为:(1)18;F

(2)呼吸作用

21.解:(1)甲图小烧杯M中装的溶液是补充密闭空间中二氧化碳的,因此为CO2缓冲液(NaHCO3),故选:C。

(2)土壤中存在微生物,可以进行呼吸作用,影响装置甲的实验结果,因此,甲图中培养天竺葵最好用无菌营养液或灭菌后的土壤。

(3)0:00﹣﹣6:00 时间段,该时间段的前段,夜间气温降低,酶活性降低,导致呼吸作用速率逐渐降低,吸收O2速率逐渐下降。该时间段的后段,天竺葵开始进行光合作用,产生O2用于细胞呼吸,导致植物从容器中吸O2速率逐渐下降。

(4)据乙图分析:实验结束后天竺葵有机物的量增加了,原因是实验结时(24:00)较实验开始时(0:00)容器O2含量增加了,说明光合作用产生的有机物比呼吸作用消耗的有机物多。

故答案为:(1)C;

(2)土壤中微生物呼吸作用会影响实验结果;

(3)夜间气温降低,酶活性降低;光合作用,产生O2用于细胞呼吸;

(4)实验结束时(24:00)较实验开始时(0:00)容器O2含量增加了,说明光合作用生产的有机物比呼吸作用消耗的有机物多。

22.解:(1)“将此装置光下数小时,再将这四片叶子取下,放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热”,使叶绿素 溶解到酒精中.

(2)A、甲叶未覆盖铝箔的部分有光能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液变蓝色;

B、甲叶覆盖铝箔的部分,缺乏光,不能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液不变蓝色;

C、乙叶缺乏二氧化碳,不能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液不变蓝色;

D、丙叶的绿色部分有叶绿体,能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液变蓝色;

E、丙叶的白斑部分没有叶绿体,不能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液不变蓝色;

F、丁叶有光、二氧化碳、叶绿体,能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液变蓝色.

因此“清洗后,分别向这四片叶子滴加碘液”,变成蓝色的是甲叶未覆盖铝箔的部分、丙叶的绿色部分、丁叶,故选ADF.

(3)“本实验中有3组对照实验”,其中乙叶片与丁叶片形成一组对照实验的变量是二氧化碳,甲叶和丙叶的实验结果说明光合作用需要光、叶绿体.

(4)通过本实验可以得出的结论是光合作用需要光、光合作用需要二氧化碳、光合作用需要叶绿体、光合作用的产物中有淀粉,故选ACEF

(5)光合作用的原料是二氧化碳和水,增加原料能促进光合作用,制造更多的有机物.为了增产,农民常向大棚内施放“气肥”,气肥就是二氧化碳,“气肥”主要通过 气孔进入植物体内的.“到了傍晚,菜农常把塑料大棚掀开一小角,使冷空气进入以降低室温”,这样做的目的是降低呼吸作用,减少有机物的消耗.

(6)给大棚通风的直接作用是使空气中的二氧化碳进入棚内,增加二氧化碳的浓度,促进光合作用,合成更多的有机物,利于增产.因此通风的直接作用是增加二氧化碳浓度.

故答案为:(1)叶绿素

(2)ADF

(3)光、叶绿体

(4)ACEF

(5)降低呼吸作用,减少有机物的消耗

(6)增加二氧化碳浓度

23.解:(1)氮肥作用是促使作物的茎,叶生长茂盛,叶色浓绿,种植时发现蔬菜植株矮小叶色发黄,因此,应该给蔬菜施氮肥。

(2)曲线b~c大幅度下降的原因是白天增加光照,使光合作用强度超过呼吸作用强度,光合作用消耗的二氧化碳多于呼吸作用产生的二氧化碳。

(3)经过48小时,大棚内二氧化碳浓度降低,光合作用总量大于呼吸作用总量,因此大棚内植物有机物的含量会增加;分析题图曲线可知,ab段光合作用小于呼吸作用,有机物减少,bc段光合作用大于呼吸作用,有机物增加,c点以后光合作用又小于呼吸作用,有机物又开始减少,因此a、b、c三点中蔬菜积累有机物较多的是c点。

(4)植物进行光合作用吸入二氧化碳放出氧气,进行呼吸作用吸入氧气放出二氧化碳,蔬菜大棚是一个相对密闭的空间,植物在白天光合作用强度超过呼吸作用,光合作用吸收的二氧化碳超过呼吸作用放出的二氧化碳,会使大棚内的二氧化碳的含量逐渐降低,夜晚无光不进行光合作用,但呼吸作用仍然进行,不断放出二氧化碳,使大棚内二氧化碳浓度不断升高。曲线图中的a~b,c~d段处于夜间,故二氧化碳浓度不断升高,b~c,d~e段处于白天,故二氧化碳浓度不断降低。所以,要提高温室内的蔬菜产量必须适时通风,每天通风的时间最好选白天在曲线b~c,d~e区段相对应的时间内进行。故选:②④。

故答案为:(1)氮;

(2)多于;

(3)c;

(4)②④。

24.解:光合作用的原料是二氧化碳和水,大棚内二氧化碳的浓度变化取决于生物的呼吸作用产生的二氧化碳与光合作用吸收的二氧化碳数量,在大棚内植物上施用“吊袋式二氧化碳气肥”,能适当增大棚内二氧化碳浓度,光合作用制造的有机物增多,从而导致大棚作物的产量增多。之所以应放在上部,是因为植物光合作用的主要场所――叶在植物的上部,根和茎基本不进行光合作用。之所以不能放于农作物太近,是防止光合作用时因二氧化碳浓度过高,抑制植物的呼吸作用;二氧化碳的密度比空气大。

故答案为:光合作用的原料是二氧化碳和水,在大棚内植物上施用“吊袋式二氧化碳气肥”,能适当增大棚内二氧化碳浓度,光合作用制造的有机物增多,从而导致大棚作物的产量增多。二氧化碳的密度比空气大,之所以应放在上部,是因为植物光合作用的主要场所――叶在植物的上部,根和茎基本不进行光合作用。之所以不能放于农作物太近,是防止光合作用时因二氧化碳浓度过高,抑制植物的呼吸作用。

25.解:(1)用手向上推D橡皮膜时,相当于膈肌舒张,膈顶部回升,使胸廓的上下径缩小,胸廓容积缩小,图中C肺的容积缩小,肺内气压升高,迫使肺内的部分气体通过呼吸道排到体外,完成呼气动作。

(2)成人约有3亿~4亿个肺泡,肺泡壁厚度只有0.1微米,肺泡面积一般为60~100平方米。肺泡表面毛细血管有30多万根,总长可达2400千米。这些特点体现了肺泡的数目多,肺泡外含有丰富的毛细血管,肺泡壁和毛细血管壁很薄,这些结构特点都有利于肺泡与血液进行气体交换。

故答案为:(1)舒张;变小;呼气

(2)与血液进行气体交换

26.解:(1)叶肉细胞位于上、下表皮之间,2叶肉细胞内含有大量的叶绿体,是植物进行光合作用的主要部分。叶绿体是植物进行光合作用的场所,所以植物的叶主要通过2叶肉细胞进行光合作用。光合作用制造的有机物通过筛管运输到其他部位。

(2)在黑暗的环境中,植物能进行呼吸作用,不能进行光合作用。图乙中曲线Ⅱ24小时都能够进行,所以是呼吸作用。在5~6时时段,植物的呼吸作用大于光合作用,有机物无法积累。

故答案为:(1)2叶肉;筛管。

(2)没有有机物的积累,因为植物的呼吸作用大于光合作用。

27.解:(1)图A所示的实验装置,萌发的种子呼吸作用旺盛,而呼吸作用吸收氧气产生二氧化碳,因此往瓶子中注入清水,打开阀门,使瓶内的气体进入试管。试管内澄清的石灰水变浑浊,说明种子萌发时,分解有机物放出了二氧化碳。

(2)图B中甲瓶装有萌发的种子,乙瓶装有等量的煮熟的种子,这样甲乙两瓶形成对照实验。甲瓶中的蜡烛立即熄灭,而乙瓶中的煮熟的种子不能进行呼吸作用,因此里面的氧气比甲的多,因此甲瓶中蜡烛会燃烧通过这个实验验证了萌发的种子进行呼吸时吸收(消耗)氧气。

(3)图C中,甲、乙两个保温瓶中分别装有萌发的种子和煮熟的种子,一段时间后,由于甲瓶中的种子在呼吸时,除了产生二氧化碳外,还释放大量的热量,因此甲瓶中温度明显高于乙瓶。

(4)呼吸作用的部位是线粒体。

故答案为:

(1)变浑浊;二氧化碳

(2)氧气;对照

(3)释放大量的热量

(4)线粒体

28.解:(1)气球能收缩和舒张,因此图甲模型中气球模拟人体肺。

(2)结合图乙,保鲜膜无弹性,应将保鲜膜改为有弹性的橡皮膜,模拟肌肉的收缩与舒张或用向上突起且有弹性的材料模拟膈肌。

故答案为:(1)肺;

(2)将保鲜膜改为有弹性的橡皮膜,模拟肌肉的收缩与舒张(或用向上突起且有弹性的材料模拟膈肌)。

29.解:(1)根据题意,此图表示肺泡与血液之间的气体交换,当血液流经肺泡时,肺泡中氧的浓度高,周围血液中氧的浓度低,这时血液中的二氧化碳扩散进入肺泡,肺泡中的氧扩散进入血液,所以,A表示氧气。在血液与组织细胞之间,由于组织细胞不断进行呼吸作用消耗氧气产生二氧化碳,导致血液中的氧气含量大于组织细胞内的氧气含量,而组织细胞内的二氧化碳含量大于血液中的二氧化碳含量,所以,血液中的氧气扩散到组织细胞,组织细胞中的二氧化碳扩散到血液中,所以,气体交换后,血液中含量明显增多的气体是二氧化碳。

(2)图乙中曲线BCD段的肺内气压与大气压的气压差是正值,表示肺内气压高于外界大气压,是呼气过程。呼气时,膈肌舒张。

(3)肺泡数目多,肺泡的壁和毛细血管的壁都很薄,只由一层上皮细胞构成,有利于进行气体交换。

故答案为:

(1)氧气;二氧化碳。

(2)BCD。

(3)肺泡的壁和毛细血管的壁都很薄,只由一层上皮细胞构成(肺泡数目多)。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

浙教版科学八下空气与生命3.5-3.6综合练习(二)(含答案)

一、选择题

1.如图是研究光合作用实验操作的基本步骤。下列说法正确的是( )

A.①是为了证明光合作用需要光 B.③是为了提取叶片中叶绿素

C.④中滴加碘液的目的是给叶片消毒 D.⑤中的现象证明光合作用产生淀粉

2.“海姆立克急救法”是全球抢救异物误入气管的标准方法,被称为“生命的拥抱”。其原理如图所示,利用冲击腹部的膈肌下软组织,压迫两肺下部,从而驱使肺部残留空气形成一股气流,将堵住气管喉部的异物驱除,使人获救。根据以上信息,下列说法错误的是( )

A.咽是消化系统和呼吸系统共有的器官

B.冲击腹部后肺部气压会变大

C.肺内喷出的气体对异物的冲击力大于异物受到的阻力

D.冲击腹部时被救者膈肌处于收缩状态

3.如图所示为小乐验证动物呼吸作用的装置,装置中放入碱石灰和若干健康、生命力旺盛的昆虫,实验前标记红色液滴位置。实验时,引起玻璃管内红色液滴移动的原因不包括( )

A.昆虫的呼吸作用

B.碱石灰吸收空气中原有的二氧化碳

C.试管内空气的热胀冷缩

D.红墨水受到重力的作用

4.人体的呼吸系统由鼻、咽、喉、气管、支气管、肺组成,其中肺是气体交换的主要场所。下列属于有利于肺泡内气体交换的特点有( )

①肺泡数量很多 ②肺泡外面包绕着丰富的毛细血管

③毛细血管壁很薄 ④肺泡壁很厚

A.①②③④ B.①③④ C.②③④ D.①②③

6.如图表示人体内肺泡与血液之间的气体交换,相关叙述不正确的是( )

A.氧气进入血液后与红细胞内的血红蛋白结合

B.二氧化碳透过毛细血管壁和肺泡壁进入肺泡

C.肺泡与血液之间的气体交换是通过呼吸运动实现的

D.肺泡壁和毛细血管壁都只有一层上皮细胞,利于气体交换

7.如图所示为肺泡内的气体交换的示意图,其中表示氧气的是( )

A.A B.b C.C D.d

8.生命不息,呼吸不止,人体与外界的气体交换与胸廓和肺密切相关。图一是人在平静呼吸时胸廓和肺的变化示意图;图二表示肺内外气压差随时间的变化情况。下列叙述正确的是( )

A.甲过程膈顶下降,气体呼出 B.甲过程对应曲线上的abc段

C.乙过程肋骨向下向内运动,肺扩张 D.乙过程开始的瞬间对应图二的b点

9.如图为四种植物(I,II,III,IV)在不同光照强度下光合作用速率的曲线,其中最适于在荫蔽条件下生长的植物是( )

A.I B.II C.III D.IV

10.小明学习植物的光合作用,证明光合作用的条件、产物、原料时进行了如下实验,下列不需要进行暗处理的是( )

A.证明植物光合作用需叶绿体

B.证明植物光合作用产生O2

C.证明植物光合作用需CO2

D.证明植物光合作用需H2O

11.将两个枝条分别置于营养液中。其中一枝仅保留一张叶片(甲),另一枝保留两张叶片(乙、丙),叶片置玻璃盒中密封(玻璃盒大小足以保证实验顺利进行),在甲叶和乙叶的盒中注入14CO2(14C具有放射性),装置如图。光照一段时间后,可以检测到放射性的叶片( )

A.仅在甲中 B.仅在甲和乙中 C.仅在甲和丙中 D.在甲、乙和丙中

二、填空题

12.如左下图为春季的某一晴天一昼夜中某植株对CO2的吸收和释放状况的示意图。请据图回答问题:推测该植株接受光照的时间是曲线中的 段,植株积累有机物最多的时刻是 点(在A~G点中选填)。

13.如右上图为一天内大气中二氧化碳浓度变化的图像,据图回答下列问题。

(1)P点表示的意义是 。

(2)大气中二氧化碳浓度下降是由于 。

(3)根据图中的信息,农民为了提高农作物的产量,可以采用的方法有 。

14.根据如图所示装置,回答下列问题:

(1)往盛有水草的锥形瓶里加入二氧化碳释放剂(假设能保持装置内二氧化碳浓度恒定),关闭 活塞,将装置置于光照下一段时间,水草表面不断有气泡产生,实验过程中U形管左侧的液柱会 (选填“下降”“不变”或“上升”)。

(2)用这种装置实际测得的淀粉增加量要小于该过程中光合作用制造的淀粉量,理由是 。

三、探究题

15.甲图中的A、B、C是绿色植物在白天进行的三种生命活动,乙图是某生物兴趣小组的同学为研究植物的生命活动设计的实验装置,并得到一些数据如下表。(其中:光照下吸收的二氧化碳量=光合作用吸收的二氧化碳量﹣呼吸作用释放的二氧化碳量)请据图表回答下列问题。

温度(℃) 5 10 15 20 25 30 35

光照下吸收二氧化碳(mg/h) 1.00 1.75 2.50 3.25 3.75 3.50 3.00

黑暗下释放二氧化碳(mg/h) 0.50 0.75 1.00 1.50 2.25 3.00 3.50

(1)甲图中植物利用二氧化碳制造有机物的生命活动是 (填字母),生命活动B对植物有什么意义? 。

(2)乙图中植物呼吸作用强度随温度变化的规律是 。

(3)对乙图中植物进行连续12小时光照,再连续12小时黑暗处理,小组人员发现:在 温度下积累的有机物最多(从表格中分析选择温度)。

16.小乐用天竺葵设计实验探究光合作用的条件和产物,实验过程如图所示。

(1)正确的实验步骤是:甲→ (每幅图只用一次)。

(2)如图丙所示,把叶片放到盛有酒精的小烧杯中水浴加热,目的是 。

(3)该实验可得出的结论是 。

(4)为了进一步探究光合作用的原料,小乐选取天竺葵一正常生长的叶片,黑暗处理一昼夜后切断其主叶脉,再光照4小时,最后进行淀粉检验。该实验基于的假设是 。

17.为探究绿色植物的生理活动,某兴趣小组设计并完成了以下实验步骤:

①连接实验装置,关闭阀门K1和K2后放到黑暗处一昼夜;

②将整个装置移到阳光下照射数小时;

③打开阀门K1,将透明塑料袋中的气体通入甲管中,待气体收集满后,打开橡皮塞,用带火星的木条检验;

④打开阀门K2,将黑色塑料袋中的气体通入乙试管进行检验;

⑤取下两个塑料袋中的叶片a和叶片b,进行脱色、漂洗处理后,滴加碘液,观察两个叶片

(1)步骤①把植物放在黑暗处一昼夜的目的是 。

(2)步骤③后,若发现木条复燃,证明植物光合作用产生了 。

(3)乙中澄清石灰水变浑浊,产生沉淀的原因是 。(用化学方程式表示)

(4)步骤⑤后,叶片ab中变蓝色的是 。

18.某兴趣小组的同学选取长势相同、等量的天竺葵,设置了三套如图装置(二氧化碳缓冲液能维持密闭小室内二氧化碳含量不变),用强度相同、不同颜色的光照射3小时后,观察各容器中液滴的变化,实验数据如表。请分析回答问题:

容器 植物 光的颜色 温度/℃ 液滴移动/mm

A 天竺葵 绿 25 左移1.1

B 黄 右移1.5

C 红 右移3.5

(1)本实验研究的变量是 ,比较 判断光合作用强弱。

(2)A组液滴向左移动,那么绿光下天竺葵还能进行光合作用吗?小柯增设D组实验(装置及温度和A组相同),黑暗处理3小时。若测得D组的液滴 ,则说明绿光下天竺葵能进行光合作用。

19.小金设计了一款在缺氧环境或出现高浓度有毒有害气体环境下逃生时使用的自救呼吸器。其设计思路如图甲所示,自救呼吸器的结构如图乙所示(其中箭头方向表示气体流动方向)。

(1)呼吸气路的设计:自救呼吸器使用时,需用鼻夹夹住鼻子,用嘴咬合呼吸软管进行呼吸。在正常呼气时,单向阀A和B的开闭情况是 (选填“A打开,B闭合”或“A闭合,B打开”)。

(2)生氧药品的选择:小金查阅资料发现超氧化物(用MO2表示,其中M为+1价)可与人呼出气中的CO2、H2O反应生成O2,其反应的化学方程式为:

4MO2+2H2O=4X+3O2

4MO2+2CO2=2M2CO3+3O2

X的化学式为 。500g超氧化钾(KO2)和500g

超氧化钠(NaO2)的生氧性能如图丙所示。小金依据人正

常呼吸时需要生氧药品的生氧速度不低于1L/min,并结合

自救呼吸器的结构和生氧药品的生氧性能,选取了KO2作为生氧药品。选取KO2的优点

是 。(写出1点)

(3)影响自救呼吸器有效防护时间的因素有 (选填序号)。

①生氧药品的质量 ②外界有毒有害气体浓度

③外界氧气浓度 ④生氧药品的种类

20.科学兴趣小组为探究绿色植物在维持碳一氧平衡中的作用,设计了如图一所示的密闭透明的实验装置(此实验忽略温度等因素对装置内气体体积等的影响)。将图一装置放在室外培养24小时,连接氧气检测仪,测得装置内一昼夜氧气浓度的变化曲线如图二。请据图分析作答:

(1)分析图一和图二可知:随着时间推移,红墨水滴的位置在一天中 时移动到最右端(填数字);判断该植物在24小时后积累了有机物,依据是曲线中A点低于 点(填 图中字母)。

(2)请写出在图二AF段中,该植物一直进行的生理活动是 (选填“光合作用”或“呼吸作用”)。

21.某科学兴趣小组为了探究天竺葵幼苗的生理活动,设计了如甲图所示的实验装置。将该装置放在室外一昼夜,并实时观察记录有色液滴的相对位置,记录结果如乙图所示。

(1)甲图小烧杯M中装的溶液是 。

A.无菌蒸馏水 B.饱和强碱溶液(NaOH或KOH) C.CO2缓冲液(NaHCO3)D.澄清石灰水

(2)甲图中培养天竺葵最好用无菌营养液或灭菌后的土壤。原因是 。

(3)乙图表明0:00﹣6:00时间段,天竺葵从容器中吸收O2的速率逐渐减慢,原因是:该时间段的前段, ,导致呼吸作用速率逐渐降低,吸收O2速率逐渐下降。该时间段的后段,天竺葵开始进行 ,导致植物从容器中吸O2速率逐渐下降。

(4)据乙图分析:实验结束后天竺葵有机物的量增加了,原因是 。

22.选取有白斑叶片和绿色叶片的牵牛花进行如图所示的光合作用实验.请分析回答下列问题:

(1)将此装置光下数小时,再将这四片叶子取下,放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热,使

溶解到酒精中.

(2)清洗后,分别向这四片叶子滴加碘液,变成蓝色的是

A.甲叶未覆盖铝箔的部分 B.甲叶覆盖铝箔的部分 C.乙叶 D.丙叶的绿色部分

E.丙叶的白斑部分 F.丁叶

(3)本实验中有3组对照实验,其中乙叶片与丁叶片形成一组对照实验的变量是 ,甲叶和丙叶的实验结果说明光合作用需要 .

(4)通过本实验可以得出的结论是

A.光合作用需要光 B.光合作用需要水 C.光合作用需要二氧化碳

D.光合作用需要适宜的温度 E.光合作用需要叶绿体

F.光合作用的产物中有淀粉 G.光合作用释放氧气

(5)冬春季节,农民利用日光塑料大棚种植瓜果蔬菜,既能增加产量,又可获得反季节果蔬,这是农民快速致富的有效途径.为了增产,农民常向大棚内施放“气肥”,“气肥”主要通过 进入植物体内的.到了傍晚,菜农常把塑料大棚掀开一小角,使冷空气进入以降低室温,这样做的目的是 .

(6)到了晴朗的中午,气温较高时,农民常把上部的塑料薄膜掀开一部分,使之通风.通风的直接作用是 .

四、解答题

23.冬天,许多菜农利用温室栽培蔬菜。某温室从16点开始持续密封48小时,测得温室内CO2体积分数的变化情况如图所示。

(1)种植时发现蔬菜植株矮小叶色发黄,应该给蔬菜施 (选填“氮”、“磷”或“钾”)肥。

(2)曲线b~c大幅度下降的原因是光合作用消耗的二氧化碳 (选填“多于”、“少于”或“等于”)呼吸作用产生的二氧化碳。

(3)a、b、c三点中蔬菜积累有机物较多的是 点。

(4)要提高温室内的蔬菜产量必须适时通风。你认为每天通风的时间最好选在曲线 (选填序号)区段相对应的时间内进行。

①a~b ②b~c ③c~d ④d~e

24.大棚种植农作物过程中,在作物生长旺盛期和成熟期,农民会给作物补充二氧化碳来提高产量与质量。研究表明,施用“吊袋式二氧化碳气肥”增产效果比较优异。

【资料】①吊袋式二氧化碳气肥会释放CO2供植物吸收利用。

②吊袋内CO2释放量会随着光照和温度的升高而增大,在温度过低时CO2气体释放量较少。

③使用时,将气肥悬挂在农作物枝叶上方位置比放在农作物底部位置效果好。

④施用气肥为不可离农作物太近。

请你用所学知识及以上资料信息,解释施用“吊袋式二氧化碳气肥”的优点,以及资料③④中提到的使用方法所涉及的原理。

25.如图甲所示为模拟膈肌运动的模型,如图乙所示为肺泡结构与功能的示意图,据图回答下列问题。

(1)将橡皮膜D向上推,模拟膈肌 (选填“收缩”或“舒张”)时,横膈恢复拱形,图中C的体积将 (选填“变大”“不变”或“变小”),模拟人体 (选填“吸气”或“呼气”)的过程。

(2)成人约有3亿~4亿个肺泡,肺泡壁厚度只有0.1微米,肺泡面积一般为60~100平方米。肺泡表面毛细血管有30多万根,总长可达2400千米。这些结构特征都有利于肺泡 。

26.如图甲所示为绿色植物叶片横切面结构示意图,如图乙所示为植物体在夏季晴朗的一天中进行光合作用和呼吸作用两种生理活动的情况,回答以下问题。

(1)图甲所示,植物的叶主要通过[ ] 细胞进行光合作用,光合作用制造的有机物通过 运输到其他部位。

(2)图乙所示,曲线Ⅱ代表的生理活动是 。在5~6时时段,判断植物体内有机物有无增加情况,并说明理由: 。

27.小李同学为了探究植物体的呼吸作用,依照课本中的三个演示实验,也操作了一遍,并认真观察了实验现象( 如图所示),据图回答问题:

(1)图A所示的实验装置,往瓶中注入清水,打开阀门,使瓶内的气体进入试管。试管内澄清的石灰水会 ,说明种子萌发时,分解有机物放出了 。

(2)图B中甲瓶装有萌发的种子,乙瓶装有等量的煮熟的种子,把甲乙两瓶放在温暖的地方,一段时间后,观察蜡烛在两瓶中的燃烧情况。甲瓶中蜡烛熄灭,因为种子萌发时消耗了瓶内的 。图乙在此实验中起的作用是 。

(3)图C中,甲、乙两个保温瓶中分别装有萌发的种子和煮熟的种子,一段时间后,甲瓶比乙瓶中温度高,这说明萌发的种子 。

(4)种子萌发时分解有机物的过程主要在细胞中的 内进行。

28.科学课上,同学们开展“制作呼吸模型”项目化学习,某小组利用吸管、木板、气球和铁丝等材料制作模型,用保鲜膜将整个装置包住形成一个密闭环境,如图甲所示。

(1)图甲模型中气球模拟的人体器官是 。

(2)老师对小组评价:结构完整,能实现气体进出过程但不能实现胸腔体积变化,为使该模型能更好的体现人体结构特征,请结合图乙选择合适的材料对该模型进行改进: (写出一点)。

29.请据图分析回答下列问题:

(1)如图甲为人体肺泡与血液气体交换示意图。A、B分别代表进行交换的两种气体,箭头表示气体交换的方向,则A代表的气体是 。若气体交换是发生在组织细胞与血液之间,气体交换后,血液中含量明显增多的气体是 。

(2)图乙表示呼吸时肺内气压的变化情况,在 段(填“OAB”或“BCD”)膈肌舒张。

(3)“结构与功能相适应”是生物学的基本观点之一,请列举有利于肺泡和毛细血管之间进行气体交换的结构特点: 。(写出一点即可)

答案

1.解:A、①是为了消耗植物原有的有机物,A错误。

B:③是为了溶解叶片中的叶绿素,B错误。

C:④中滴加碘液的目的方便观察颜色变化,C错误。

D:⑤中未遮光部分变蓝,证明光合作用产生淀粉,D正确。

故选:D。

2.解:A、①是为了消耗植物原有的有机物,A错误。

B:③是为了溶解叶片中的叶绿素,B错误。

C:④中滴加碘液的目的方便观察颜色变化,C错误。

D:⑤中未遮光部分变蓝,证明光合作用产生淀粉,D正确。

故选:D。

3.解:A、消化道包括口腔、咽、食道、胃、小肠、大肠和肛门。呼吸道包括鼻腔、咽、喉、气管、支气管,通过二者对比可知:咽是消化系统和呼吸系统共有的器官,A正确。

B、救护者可按照图中所示方法施救,使被救者膈顶部上升,胸腔容积缩小,肺内气压大于外界气压,形成较大的气流把阻塞物冲出,B正确。

C、肺内喷出的气体对异物的冲击力大于异物受到的阻力,异物才能冲出,C正确。

D、冲击腹部时,被救者膈肌顶部上升时,膈肌处于舒张状态,D错误。

故选:D。

4.解:AB、昆虫的呼吸作用,吸收装置内的氧气,产生的二氧化碳被碱石灰吸收,引起玻璃管内红色液滴向左移动。AB不符合题意。

C、试管内空气的热胀冷缩,会引起玻璃管内红色液滴移动。C不符合题意。

D、红墨水受到重力的作用,不会引起玻璃管内红色液滴左右移动。D符合题意。

故选:D。

5.解:在人体的呼吸系统中,肺是气体交换的主要场所,是呼吸系统的主要器官。构成肺结构和功能的基本单位是肺泡。①肺泡数量很多,气体交换的效率高;②肺泡外面包绕着丰富的毛细血管和弹性纤维,利于进行气体交换;③肺泡壁和毛细血管壁都很薄,只由一层上皮细胞构成,利于气体交换,故①②③正确。

故选:D。

6.解:A、血红蛋白在氧浓度高的地方与氧结合,在氧浓度低的地方与氧分离,所以氧气由肺泡扩散进入血液后与红细胞内的血红蛋白结合。A正确。

B、血液流经肺部毛细血管时,血液中的二氧化碳比肺泡中的多,二氧化碳透过毛细血管壁和肺泡壁由血液扩散进入肺泡。B正确。

C、气体总是由多的地方向少的地方扩散,肺泡与血液之间的气体交换是通过气体扩散作用实现的。C错误。

D、肺泡外面包绕着丰富的毛细血管,肺泡壁和毛细血管壁都只有一层上皮细胞,利于气体交换。D正确。

故选:C。

7.解:肺泡与外界的气体交换,是通过呼吸运动实现的,呼吸运动包括b吸气和a呼气。当血液流经肺泡时,肺泡中氧的浓度高,周围血液中氧的浓度低,这时血液中的二氧化碳扩散进入肺泡,肺泡中的氧扩散进入血液。可见c表示二氧化碳,d表示氧气。

故选:D。

8.解:A、图一中,甲过程膈顶下降,气体吸入,A错误。

B、图一中甲过程表示吸气,对应图二曲线上的abc段,B正确。

C、乙过程表示呼气,肋骨向下向内运动,肺回缩,C错误。

D、乙过程表示呼气,开始的瞬间对应图二的c点,D错误。

故选:B。

9.解:如图为四种植物(I,II,III,IV)在不同光照强度下光合作用速率的曲线,根据分析结合图示可知:III、IV的光合作用速率先随着光照强度的增强而加快,然后又随着光照强度的增强而减慢,其中IV的变化比III的变化更为明显,即植物IV最适于在荫蔽条件下生长。

故选:D。

10.解:ACD、证明植物光合作用需叶绿体、证明植物光合作用需CO2、证明植物光合作用需H2O都需要暗处理,暗处理的目的是将叶片内原有的淀粉运走耗尽,排除原有淀粉对实验的干扰,保证实验结果所检验到的淀粉是在实验过程中形成的,ACD不符合题意。

B、证明植物光合作用产生O2不需要暗处理。实验过程为:取一些金鱼藻,放在盛有清水的大烧杯中。在金鱼藻上面倒罩一短颈玻璃漏斗,漏斗颈上套上灌满清水的玻璃管。将上述装置移至阳光下照射,并观察现象。待气体充满试管的1/2时,取出玻璃管,迅速将快要熄灭的细木条插进管内,观察现象。管内的气体能使快要熄灭的细木条猛烈的燃烧。氧气有助燃的特性,因此表明玻璃管内的气体是氧气,B符合题意。

故选:B。

11.解:根据题意和图示分析可知:甲叶的盒中注入14CO2,在光照条件下,甲叶利用14CO2 和O合成有机物,所以甲叶片中能检测到放射性的物质;同样乙叶的盒中注入14CO2,乙叶利用14CO2 和O合成有机物,所以乙叶片中也能检测到放射性的物质;丙叶没有CO2,不能进行光合作用合成有机物,但乙叶合成的有机物在植物体内能够运输,所以丙叶中也能检测到放射性的物质。

故选:D。

12.解:结合图示可知,曲线中AB、FG段植株进行呼吸作用释放二氧化碳;BC段二氧化碳的释放量减少表明植株开始进行光合作用吸收了呼吸作用释放的部分二氧化碳;CE段植株吸收二氧化碳,表明光合作用吸收的二氧化碳多于呼吸作用释放的二氧化碳;EF段二氧化碳的释放量逐渐增多,表明光合作用逐渐下降,光合作用吸收的二氧化碳少于呼吸作用释放的二氧化碳。因此根据图示推测该植物接受光照的时间是曲线中的BF段。D点二氧化碳的吸收量最多,因此光合作用强度最强(高)的是D点;CE段植株吸收二氧化碳,表明光合作用强度大于呼吸作用强度,光合作用制造的有机物多余呼吸作用分解的有机物,有机物得到积累,在CE段中,E点进行光合作用的时间最长,超过E点,呼吸作用大于光合作用,有机物开始减少,因此植株积累有机物最多的是E点。

故答案为:BF;E

13.解:(1)光合作用消耗二氧化碳,呼吸作用释放二氧化碳。图中P点二氧化碳的浓度达到最高点,表示绿色植物呼吸作用释放二氧化碳等于光合作用吸收的二氧化碳量,所以P点表示的意义是光合作用与呼吸作用强度相等。

(2)图中6﹣18时,由于光合作用强度大于呼吸作用强度,所以二氧化碳浓度逐渐下降。

(3)光是光合作用的必要条件,根据图中的信息,增加光照时间,能促进光合作用,提高作物产量。

故答案为:(1)光合作用与呼吸作用强度相等

(2)光照增强,使光合作用强度大于呼吸作用

(3)增加光照时间

14.解:(1)将装置置于光照下一段时间后,绿色植物进行光合作用释放氧气,装置中的气体增加,压强增大,U型管左侧的液柱下降,后侧液柱上升;

(2)该装置中的绿色植物除了进行光合作用还能够进行呼吸作用,会消耗部分淀粉,所以用这种装置实际测得的淀粉增加量要小于该过程中光合作用制造的淀粉量。

故答案为:

(1)下降;

(2)绿色植物除了进行光合作用还能够进行呼吸作用,会消耗部分淀粉。

15.解:(1)绿色植物通过叶绿体利用光能,把二氧化碳和水转化成储存能量的有机物(如淀粉),并且释放出氧气的过程,叫做光合作用。甲图中植物利用二氧化碳制造有机物的生命活动是C光合作用,生命活动B释放水蒸气,表示蒸腾作用,植物通过蒸腾作用,一方面可以拉动水分和无机盐在体内的运输,保证各组织器官对水合物件的需求,另一方面在炎热的夏天通过蒸腾作用能降低叶片表面的温度,避免植物因气温过高而被灼伤。

(2)分析表中数据,我们可以发现植物呼吸作用强度的变化规律是在一定温度范围内,随着温度的增高,呼吸作用强度增大,释放的二氧化碳越多。

(3)光合作用吸收二氧化碳制造有机物,呼吸作用分解有机物产生二氧化碳,因此光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差越大,植物体内有机物积累越多。所以“根据表中数据可知,如果连续12小时光照,再连续12小时黑暗”,当温度控制在20℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差是3.25﹣1.5=1.75,当温度控制在25℃时,光照下吸收二氧化碳与黑暗下释放二氧化碳的差是3.75﹣2.25=1.5。20℃时植物积累的有机物最多。

故答案为:(1)C;植物通过蒸腾作用,一方面可以拉动水分和无机盐在体内的运输,保证各组织器官对水合物件的需求,另一方面在炎热的夏天通过蒸腾作用能降低叶片表面的温度,避免植物因气温过高而被灼伤。

(2)在一定温度范围内,随着温度的增高,呼吸作用强度增大,释放的二氧化碳越多;

(3)20℃。

16.解:(1)《绿叶在光下制造有机物》的实验步骤:暗处理→部分遮光→光照→摘下叶片→酒精脱色→漂洗加碘→观察颜色。结合题图可知,正确的实验步骤是:甲→戊→丙→乙→丁(每幅图只用一次)。

(2)酒精脱色步骤:把叶片放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热,目的是用酒精溶解叶片中的叶绿素,使叶片含有的叶绿素溶解到酒精中至叶片变成黄白色,这样便于观察到淀粉遇碘变蓝的颜色反应。在叶片脱色过程中,酒精要隔水加热,原因是酒精易燃、易挥发,隔水加热能起到控温作用,防止酒精燃烧发生危险。

(3)叶片的见光(未遮盖)部分遇到碘液变成了蓝色,说明叶片的见光部分产生了淀粉,进而说明淀粉是光合作用的产物;叶片的遮光部分遇碘没有变蓝,说明遮光的部分没有产生淀粉。叶片见光部分产生了淀粉,遮光部分没有产生淀粉,说明光是绿色植物制造有机物不可缺少的条件。所以,该实验可得出的结论是:光合作用的产物之一是淀粉;光合作用的条件之一是光照。

(4)叶脉是贯穿于叶肉间的维管束。叶脉里含有导管和筛管,导管可以运输水分。小乐选取天竺葵一正常生长的叶片,黑暗处理一昼夜后切断其主叶脉,再光照4小时,最后进行淀粉检验。该实验要探究的是“植物光合作用需要水吗”,实验的假设可以是:植物光合作用需要水(或水是植物进行光合作用的原料)。

故答案为:

(1)戊→丙→乙→丁

(2)用酒精溶解叶片中的叶绿素,叶片变成黄白色,便于观察到淀粉遇碘变蓝的颜色反应

(3)光合作用的产物之一是淀粉;光合作用的条件之一是光照

(4)植物光合作用需要水(或水是植物进行光合作用的原料)

17.解:(1)选作实验的植物实验前已经进行了光合作用,叶片里面储存了丰富的有机物(如淀粉),若不除去会对实验结果造成影响。所以,步骤①中,将实验装置放入黑暗处一昼夜的目的是把叶片内原有的淀粉运走消耗,以排除原来贮存的淀粉对实验的干扰。

(2)氧气具有助燃的特性,所以步骤③后,若发现木条复燃,证明植物光合作用产生了氧气。

(3)石灰水变浑浊并产生沉淀的原因是二氧化碳气体与石灰水中的氢氧化钙反应形成了碳酸钙沉淀。可见,乙中澄清石灰水变浑浊,产生沉淀的原因是Ca(OH)2+CO2→CaCO3↓+H2O。

(4)光合作用的条件是光。透明塑料袋中的叶片,见光后能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后变蓝色;而黑色塑料袋中的叶片,缺乏光,没有进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液后不变蓝色。所以,步骤⑤后,叶片ab中变蓝色的是a叶片。

故答案为:

(1)把叶片内原有的淀粉运走消耗,以排除原来贮存的淀粉对实验的干扰

(2)氧气

(3)Ca(OH)2+CO2→CaCO3↓+H2O

(4)a叶片

18.解:(1)本实验除了光的颜色不同之外,其他都相同,因此,变量是光的颜色。光合作用产生氧气,瓶内气压高于外界气压,液滴向右移动,因此,通过比较液滴向右移动的距离判断光合作用强弱。

(2)A组液滴向左移动,那么绿光下天竺葵还能进行光合作用吗?小柯增设D组实验(装置及温度和A组相同),黑暗处理3小时。在黑暗状态下植物,不进行光合作用,瓶内气压低于外界气压,液滴向左移动,但移动的距离大于A组,则说明绿光下天竺葵能进行光合作用。

故答案为:(1)光的颜色;液滴向右移动的距离;

(2)向左移动,但移动的距离比A组大。

19.解:(1)分析图乙,吸气时,气囊里边的气体通过阀门B、呼吸软管由嘴经咽进入肺部,这时,单向阀门B打开,单向阀门A关闭;呼气时相反,肺里的气体经咽、嘴、阀门A进入生氧装置,这时,单向阀门A打开,单向阀门B关闭。故答案为:A打开,B闭合;

(2)由4MO2+2H2O═4X+3O2↑可知,反应前M原子、氢原子、氧原子个数分别为4、4、10,反应后M原子、氢原子、氧原子个数分别为0、0、6,化学反应前后,原子的质量不变,原子的种类、总个数不变,则4X中有4个M原子,4个氧原子、4个氢原子,则X化学式为MOH;由图像可知,超氧化钾和超氧化钠生氧速度不低于1L/min,KO2作为生氧药品比超氧化钠作为生氧药品生氧速度波动较小,使用时间较长,氧气浪费较少等,故选取KO2的优点是生氧速度波动较小、使用时间较长、氧气浪费较少;故答案为:MOH;生氧速度波动较小或使用时间较长或氧气浪费较少(合理即可);

(2)由图像可知,等质量的超氧化钾和超氧化钠生氧速度不同,有效防护时间不同,说明生氧药品的种类,影响自救呼吸器有效防护时间,生氧药品的质量不同生成氧气质量不同,有效防护时间不同;由甲图和乙图可知,外界有毒有害气体及外界氧气不会进入自救呼吸器,故不影响自救呼吸器有效防护时间,故选:①④。

20.解:(1)根据图一和图二,6~18时光合作用强度大于呼吸作用,不断积累氧气,18时对应E点装置内氧气浓度最高,故18时水滴移动到最右端。图二中A点对应0时,F点对应24时,F点的氧气浓度高于A点,因此判断该植物在24小时后积累了有机物,依据是曲线中A点低于F点。

(2)光合作用的必备条件是光,因此光合作用只在白天进行;只要是活细胞就能进行呼吸作用,因此呼吸作用在白天和夜晚都能进行,故图二中AF段该植物一直进行的生理活动是呼吸作用。

故答案为:(1)18;F

(2)呼吸作用

21.解:(1)甲图小烧杯M中装的溶液是补充密闭空间中二氧化碳的,因此为CO2缓冲液(NaHCO3),故选:C。

(2)土壤中存在微生物,可以进行呼吸作用,影响装置甲的实验结果,因此,甲图中培养天竺葵最好用无菌营养液或灭菌后的土壤。

(3)0:00﹣﹣6:00 时间段,该时间段的前段,夜间气温降低,酶活性降低,导致呼吸作用速率逐渐降低,吸收O2速率逐渐下降。该时间段的后段,天竺葵开始进行光合作用,产生O2用于细胞呼吸,导致植物从容器中吸O2速率逐渐下降。

(4)据乙图分析:实验结束后天竺葵有机物的量增加了,原因是实验结时(24:00)较实验开始时(0:00)容器O2含量增加了,说明光合作用产生的有机物比呼吸作用消耗的有机物多。

故答案为:(1)C;

(2)土壤中微生物呼吸作用会影响实验结果;

(3)夜间气温降低,酶活性降低;光合作用,产生O2用于细胞呼吸;

(4)实验结束时(24:00)较实验开始时(0:00)容器O2含量增加了,说明光合作用生产的有机物比呼吸作用消耗的有机物多。

22.解:(1)“将此装置光下数小时,再将这四片叶子取下,放入盛有酒精的小烧杯中,隔水加热”,使叶绿素 溶解到酒精中.

(2)A、甲叶未覆盖铝箔的部分有光能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液变蓝色;

B、甲叶覆盖铝箔的部分,缺乏光,不能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液不变蓝色;

C、乙叶缺乏二氧化碳,不能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液不变蓝色;

D、丙叶的绿色部分有叶绿体,能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液变蓝色;

E、丙叶的白斑部分没有叶绿体,不能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液不变蓝色;

F、丁叶有光、二氧化碳、叶绿体,能进行光合作用制造淀粉,因此滴加碘液变蓝色.

因此“清洗后,分别向这四片叶子滴加碘液”,变成蓝色的是甲叶未覆盖铝箔的部分、丙叶的绿色部分、丁叶,故选ADF.

(3)“本实验中有3组对照实验”,其中乙叶片与丁叶片形成一组对照实验的变量是二氧化碳,甲叶和丙叶的实验结果说明光合作用需要光、叶绿体.

(4)通过本实验可以得出的结论是光合作用需要光、光合作用需要二氧化碳、光合作用需要叶绿体、光合作用的产物中有淀粉,故选ACEF

(5)光合作用的原料是二氧化碳和水,增加原料能促进光合作用,制造更多的有机物.为了增产,农民常向大棚内施放“气肥”,气肥就是二氧化碳,“气肥”主要通过 气孔进入植物体内的.“到了傍晚,菜农常把塑料大棚掀开一小角,使冷空气进入以降低室温”,这样做的目的是降低呼吸作用,减少有机物的消耗.

(6)给大棚通风的直接作用是使空气中的二氧化碳进入棚内,增加二氧化碳的浓度,促进光合作用,合成更多的有机物,利于增产.因此通风的直接作用是增加二氧化碳浓度.

故答案为:(1)叶绿素

(2)ADF

(3)光、叶绿体

(4)ACEF

(5)降低呼吸作用,减少有机物的消耗

(6)增加二氧化碳浓度

23.解:(1)氮肥作用是促使作物的茎,叶生长茂盛,叶色浓绿,种植时发现蔬菜植株矮小叶色发黄,因此,应该给蔬菜施氮肥。

(2)曲线b~c大幅度下降的原因是白天增加光照,使光合作用强度超过呼吸作用强度,光合作用消耗的二氧化碳多于呼吸作用产生的二氧化碳。

(3)经过48小时,大棚内二氧化碳浓度降低,光合作用总量大于呼吸作用总量,因此大棚内植物有机物的含量会增加;分析题图曲线可知,ab段光合作用小于呼吸作用,有机物减少,bc段光合作用大于呼吸作用,有机物增加,c点以后光合作用又小于呼吸作用,有机物又开始减少,因此a、b、c三点中蔬菜积累有机物较多的是c点。

(4)植物进行光合作用吸入二氧化碳放出氧气,进行呼吸作用吸入氧气放出二氧化碳,蔬菜大棚是一个相对密闭的空间,植物在白天光合作用强度超过呼吸作用,光合作用吸收的二氧化碳超过呼吸作用放出的二氧化碳,会使大棚内的二氧化碳的含量逐渐降低,夜晚无光不进行光合作用,但呼吸作用仍然进行,不断放出二氧化碳,使大棚内二氧化碳浓度不断升高。曲线图中的a~b,c~d段处于夜间,故二氧化碳浓度不断升高,b~c,d~e段处于白天,故二氧化碳浓度不断降低。所以,要提高温室内的蔬菜产量必须适时通风,每天通风的时间最好选白天在曲线b~c,d~e区段相对应的时间内进行。故选:②④。

故答案为:(1)氮;

(2)多于;

(3)c;

(4)②④。

24.解:光合作用的原料是二氧化碳和水,大棚内二氧化碳的浓度变化取决于生物的呼吸作用产生的二氧化碳与光合作用吸收的二氧化碳数量,在大棚内植物上施用“吊袋式二氧化碳气肥”,能适当增大棚内二氧化碳浓度,光合作用制造的有机物增多,从而导致大棚作物的产量增多。之所以应放在上部,是因为植物光合作用的主要场所――叶在植物的上部,根和茎基本不进行光合作用。之所以不能放于农作物太近,是防止光合作用时因二氧化碳浓度过高,抑制植物的呼吸作用;二氧化碳的密度比空气大。

故答案为:光合作用的原料是二氧化碳和水,在大棚内植物上施用“吊袋式二氧化碳气肥”,能适当增大棚内二氧化碳浓度,光合作用制造的有机物增多,从而导致大棚作物的产量增多。二氧化碳的密度比空气大,之所以应放在上部,是因为植物光合作用的主要场所――叶在植物的上部,根和茎基本不进行光合作用。之所以不能放于农作物太近,是防止光合作用时因二氧化碳浓度过高,抑制植物的呼吸作用。

25.解:(1)用手向上推D橡皮膜时,相当于膈肌舒张,膈顶部回升,使胸廓的上下径缩小,胸廓容积缩小,图中C肺的容积缩小,肺内气压升高,迫使肺内的部分气体通过呼吸道排到体外,完成呼气动作。

(2)成人约有3亿~4亿个肺泡,肺泡壁厚度只有0.1微米,肺泡面积一般为60~100平方米。肺泡表面毛细血管有30多万根,总长可达2400千米。这些特点体现了肺泡的数目多,肺泡外含有丰富的毛细血管,肺泡壁和毛细血管壁很薄,这些结构特点都有利于肺泡与血液进行气体交换。

故答案为:(1)舒张;变小;呼气

(2)与血液进行气体交换

26.解:(1)叶肉细胞位于上、下表皮之间,2叶肉细胞内含有大量的叶绿体,是植物进行光合作用的主要部分。叶绿体是植物进行光合作用的场所,所以植物的叶主要通过2叶肉细胞进行光合作用。光合作用制造的有机物通过筛管运输到其他部位。

(2)在黑暗的环境中,植物能进行呼吸作用,不能进行光合作用。图乙中曲线Ⅱ24小时都能够进行,所以是呼吸作用。在5~6时时段,植物的呼吸作用大于光合作用,有机物无法积累。

故答案为:(1)2叶肉;筛管。

(2)没有有机物的积累,因为植物的呼吸作用大于光合作用。

27.解:(1)图A所示的实验装置,萌发的种子呼吸作用旺盛,而呼吸作用吸收氧气产生二氧化碳,因此往瓶子中注入清水,打开阀门,使瓶内的气体进入试管。试管内澄清的石灰水变浑浊,说明种子萌发时,分解有机物放出了二氧化碳。

(2)图B中甲瓶装有萌发的种子,乙瓶装有等量的煮熟的种子,这样甲乙两瓶形成对照实验。甲瓶中的蜡烛立即熄灭,而乙瓶中的煮熟的种子不能进行呼吸作用,因此里面的氧气比甲的多,因此甲瓶中蜡烛会燃烧通过这个实验验证了萌发的种子进行呼吸时吸收(消耗)氧气。

(3)图C中,甲、乙两个保温瓶中分别装有萌发的种子和煮熟的种子,一段时间后,由于甲瓶中的种子在呼吸时,除了产生二氧化碳外,还释放大量的热量,因此甲瓶中温度明显高于乙瓶。

(4)呼吸作用的部位是线粒体。

故答案为:

(1)变浑浊;二氧化碳

(2)氧气;对照

(3)释放大量的热量

(4)线粒体

28.解:(1)气球能收缩和舒张,因此图甲模型中气球模拟人体肺。

(2)结合图乙,保鲜膜无弹性,应将保鲜膜改为有弹性的橡皮膜,模拟肌肉的收缩与舒张或用向上突起且有弹性的材料模拟膈肌。

故答案为:(1)肺;

(2)将保鲜膜改为有弹性的橡皮膜,模拟肌肉的收缩与舒张(或用向上突起且有弹性的材料模拟膈肌)。

29.解:(1)根据题意,此图表示肺泡与血液之间的气体交换,当血液流经肺泡时,肺泡中氧的浓度高,周围血液中氧的浓度低,这时血液中的二氧化碳扩散进入肺泡,肺泡中的氧扩散进入血液,所以,A表示氧气。在血液与组织细胞之间,由于组织细胞不断进行呼吸作用消耗氧气产生二氧化碳,导致血液中的氧气含量大于组织细胞内的氧气含量,而组织细胞内的二氧化碳含量大于血液中的二氧化碳含量,所以,血液中的氧气扩散到组织细胞,组织细胞中的二氧化碳扩散到血液中,所以,气体交换后,血液中含量明显增多的气体是二氧化碳。

(2)图乙中曲线BCD段的肺内气压与大气压的气压差是正值,表示肺内气压高于外界大气压,是呼气过程。呼气时,膈肌舒张。

(3)肺泡数目多,肺泡的壁和毛细血管的壁都很薄,只由一层上皮细胞构成,有利于进行气体交换。

故答案为:

(1)氧气;二氧化碳。

(2)BCD。

(3)肺泡的壁和毛细血管的壁都很薄,只由一层上皮细胞构成(肺泡数目多)。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://21世纪教育网(www.21cnjy.com)

" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查