3.8空气污染与保护 同步练习(含解析)

文档属性

| 名称 | 3.8空气污染与保护 同步练习(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 113.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-04-03 08:33:22 | ||

图片预览

文档简介

3.8 空气污染与保护 同步练习

一 、选择题

1.全球性大气污染主要表现在( )

A.温室效应、生物入侵 B.酸雨、温室效应

C.温室效应、乱砍滥伐 D.温室效应、含铅废气

2.为了保护大气中的臭氧层,可以采取的措施是 ( )

A.减少并逐步停止冰箱制冷剂氟利昂的生产和使用

B.防止 CO 大量排入大气中

C.防止 SO 大量排入大气中

D.减少煤等化石燃料的使用,发展氢能源

3.世界自然基金会应对全球气候变化提出了“地球一小时 ”的倡议, 希望在每年 3 月最后一个星期六

20:30-21:30 熄灯一小时。下列做法不宜提倡的是( )

A.提高森林覆盖率 B.禁止使用煤、石油等化石燃料

C.响应“地球一小时 ”倡议 D.开发新能源

4.全球变暖是由于大气中二氧化碳等温室气体体积分数增大,更多地吸收地表辐射能量, 从而导致气

温升高。下列现象在全球变暖的过程中不可能出现的是( )

A.极地冰川将加速消融 B.海水的蒸发量将增多

C.植物的生长将趋缓 D.大气中水的含量将增加

5.臭氧层是一种天蓝色、有臭味的气体,臭氧层可以吸收和过滤太阳光中大量的( ),从而有效的

保护地球上生物的生存.

A.红外线 B.可见光 C.宇宙射线 D.紫外线

6.自然界中有几千万种含碳物质, 并循环转化。下列说法正确的是( )

A.人的生命活动离不开碳循环

B.森林的减少对碳循环没有影响

C.金刚石中碳原子间没有间隔

D.地下的煤中碳原子是静止不动的

7.原始生命形成过程中,保护原始生命不收紫外线伤害,主要靠( )

第 1 页(共 10 页)

A.臭氧层 B.海洋

C.原始大气 D. 自身具备抵抗紫外的能力

8.近几年,雾霾问题日趋严重。下列做法会加重雾霾的是( )

A.增加绿化面积 B.提倡绿色出行

C.使用太阳能发电 D.就地焚烧作物秸秆

9.为“坚决打好蓝天保卫战”,各地积极行动, 落实措施。下列做法错误的是( )

A.积极推广使用新能源公交车

B.火力发电厂进行脱硫、控尘处理

C.限制、禁止燃放烟花爆竹

D.禁止化石燃料的使用

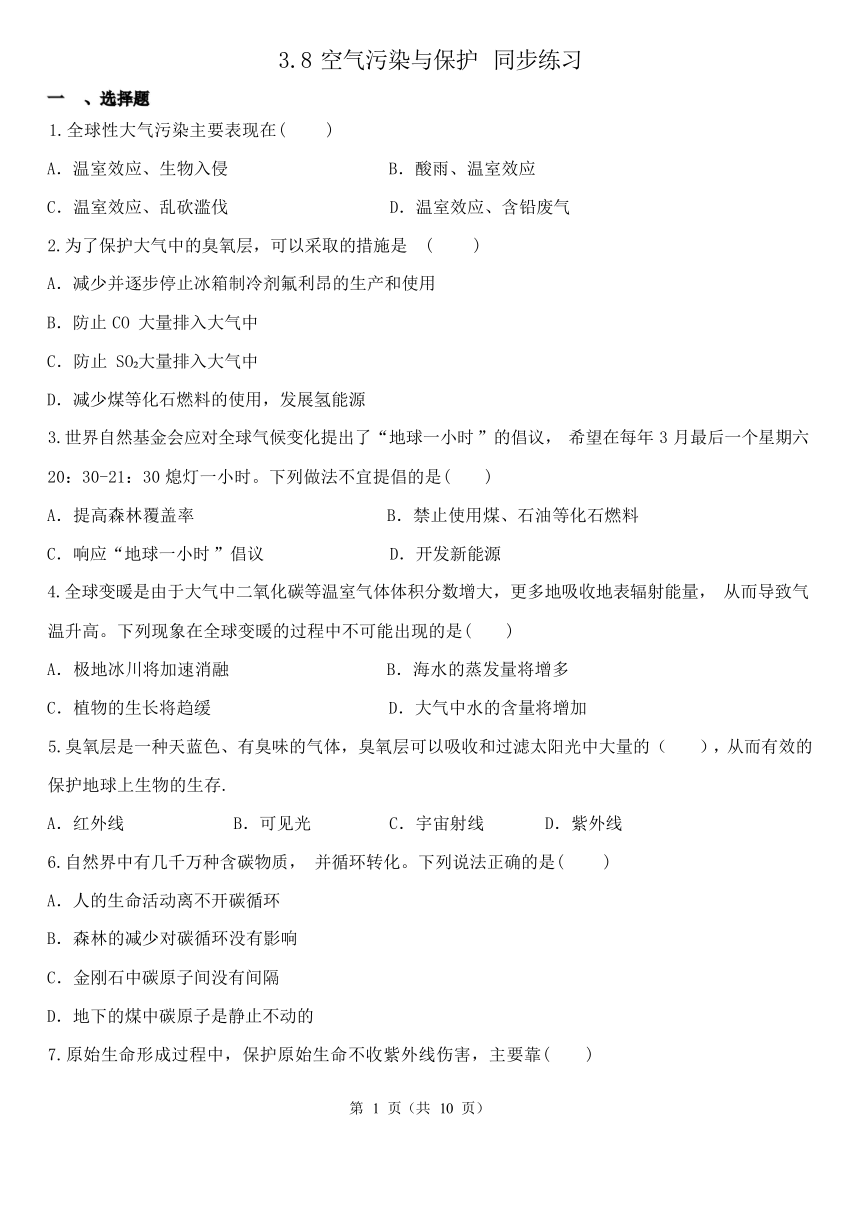

10.能源与环境已成为人们日益关注的问题。充分燃烧 1000g 天然气和煤所产生的 CO2 和 SO2 气体的质

量如图所示,根据图示分析,下列说法不正确的是( )

A.该天然气中也含硫元素

B.煤燃烧产生的气体更易导致酸雨

C.煤和天然气的燃烧都有温室气体产生

D.一定质量的煤燃烧所产生的 SO2 的质量比 CO2 多

二 、填空题

11.相对稳定的洁净空气对人类和其他生物的生存非常重要。当污染物进入空气中,超过了空气的 能力, 危害人体健康或危害环境时, 就构成了空气污染。目前空气污染物有 100 多种, 下列属于空气 污染物的有 。

A.可吸入颗粒物 B.SO2 C.N2

12.雾霾是近几年的热点话题,环保部门按新修订的《环境空气质量标准》,着力做好 PM2.5 和臭氧新

增指标的监测。请回答下列问题:

(1)PM2.5 是指大气中直径小于等于 2.5 (选填“毫米 ”或“微米”)的颗粒物, 也称细颗 第 2 页(共 10 页)

粒物。

(2)下列措施能减少 PM2.5 的是( )

A.淘汰尾气不达标的汽车

B.限制并有偿使用塑料袋

C.把工厂烟囱造高

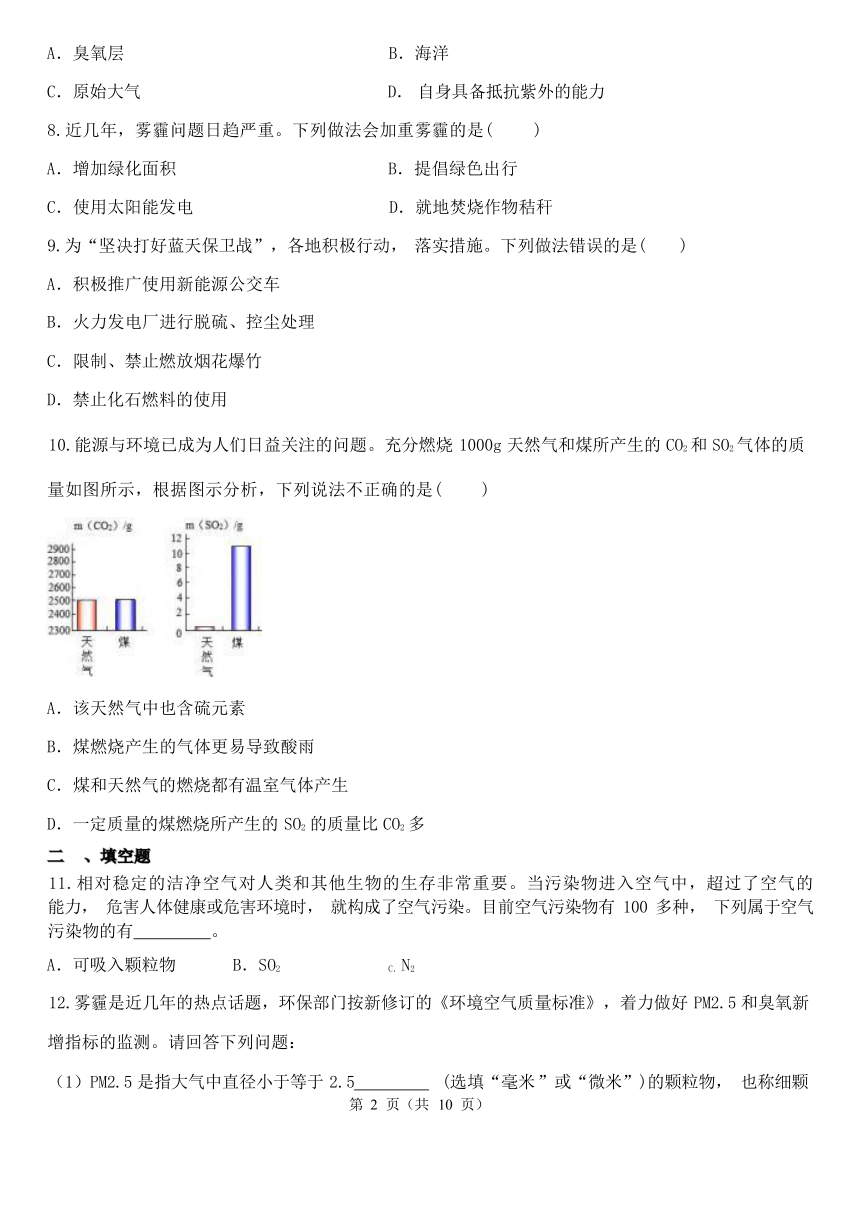

13.如图是广州市某年 3 月 12 日~3 月 25 日的空气质量指数趋势图(甲)及空气评级分类标准(乙)。根

据下列图表信息回答问题:

(1)空气质量指数的范围是 ,AQI 大于 300 的空气质量状况为 。

(2)这两周内广州市的空气质量以 为主。

(3)可吸入颗粒物已经成为各大城市的首要污染物,为保持并改善空气质量,请提出一项可行的措

施: 。

三 、实验探究题

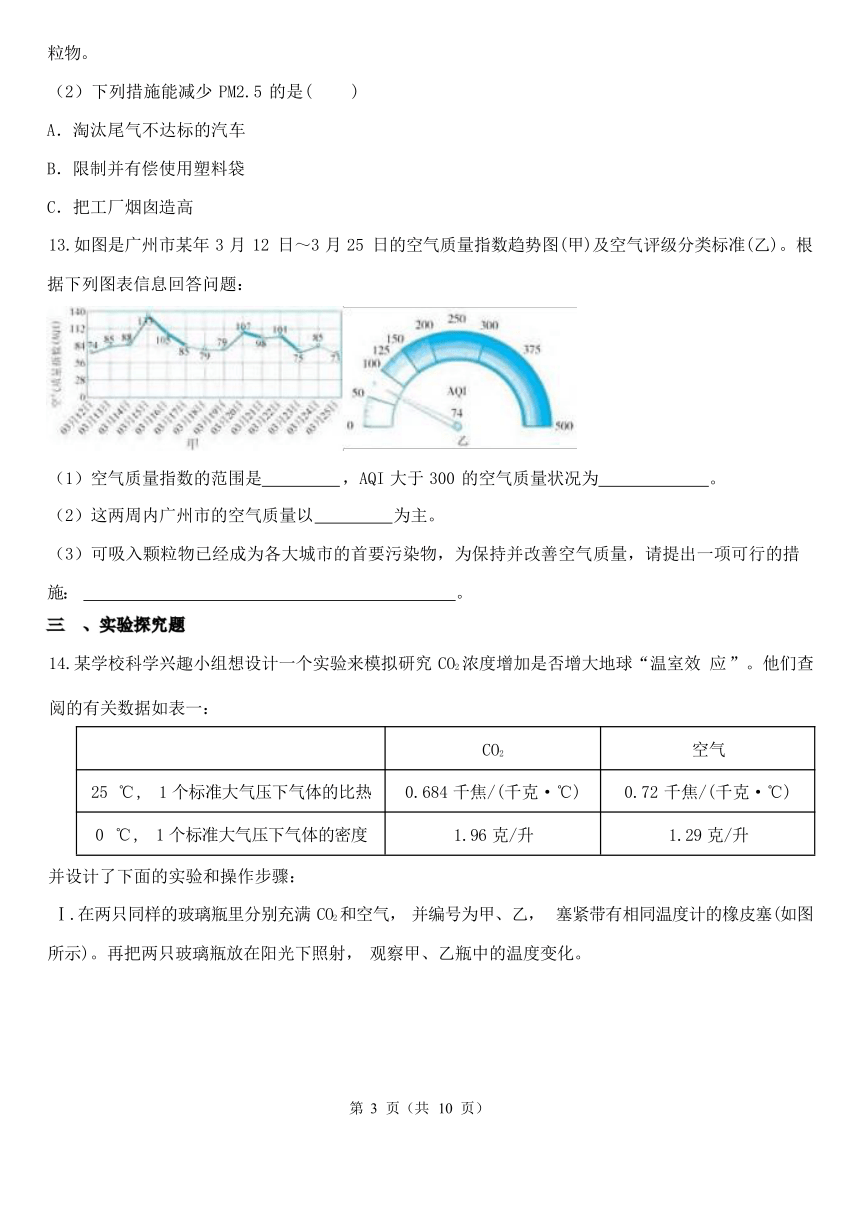

14.某学校科学兴趣小组想设计一个实验来模拟研究 CO2 浓度增加是否增大地球“温室效 应 ”。他们查

阅的有关数据如表一:

CO2 空气

25 ℃ , 1 个标准大气压下气体的比热 0.684 千焦/(千克·℃) 0.72 千焦/(千克·℃)

0 ℃ , 1 个标准大气压下气体的密度 1.96 克/升 1.29 克/升

并设计了下面的实验和操作步骤:

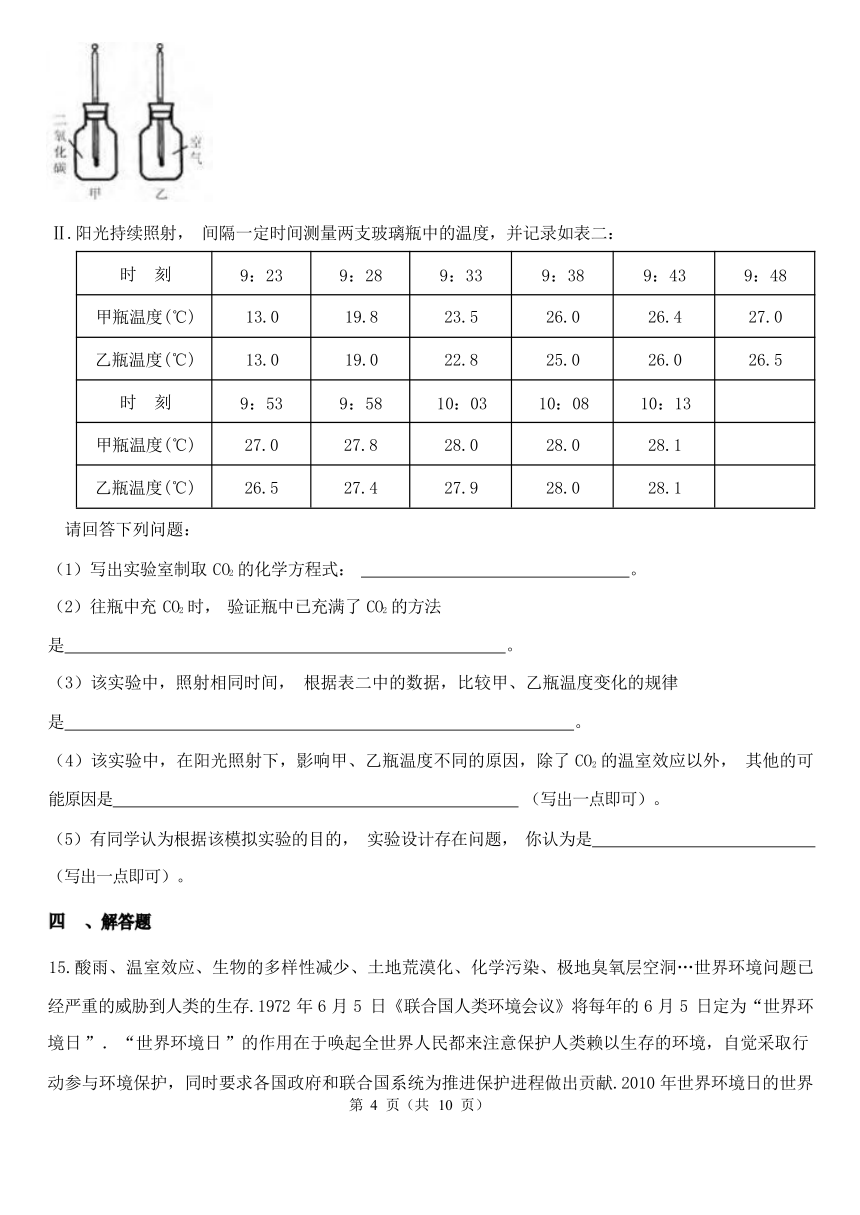

Ⅰ.在两只同样的玻璃瓶里分别充满 CO2 和空气, 并编号为甲、乙, 塞紧带有相同温度计的橡皮塞(如图

所示)。再把两只玻璃瓶放在阳光下照射, 观察甲、乙瓶中的温度变化。

第 3 页(共 10 页)

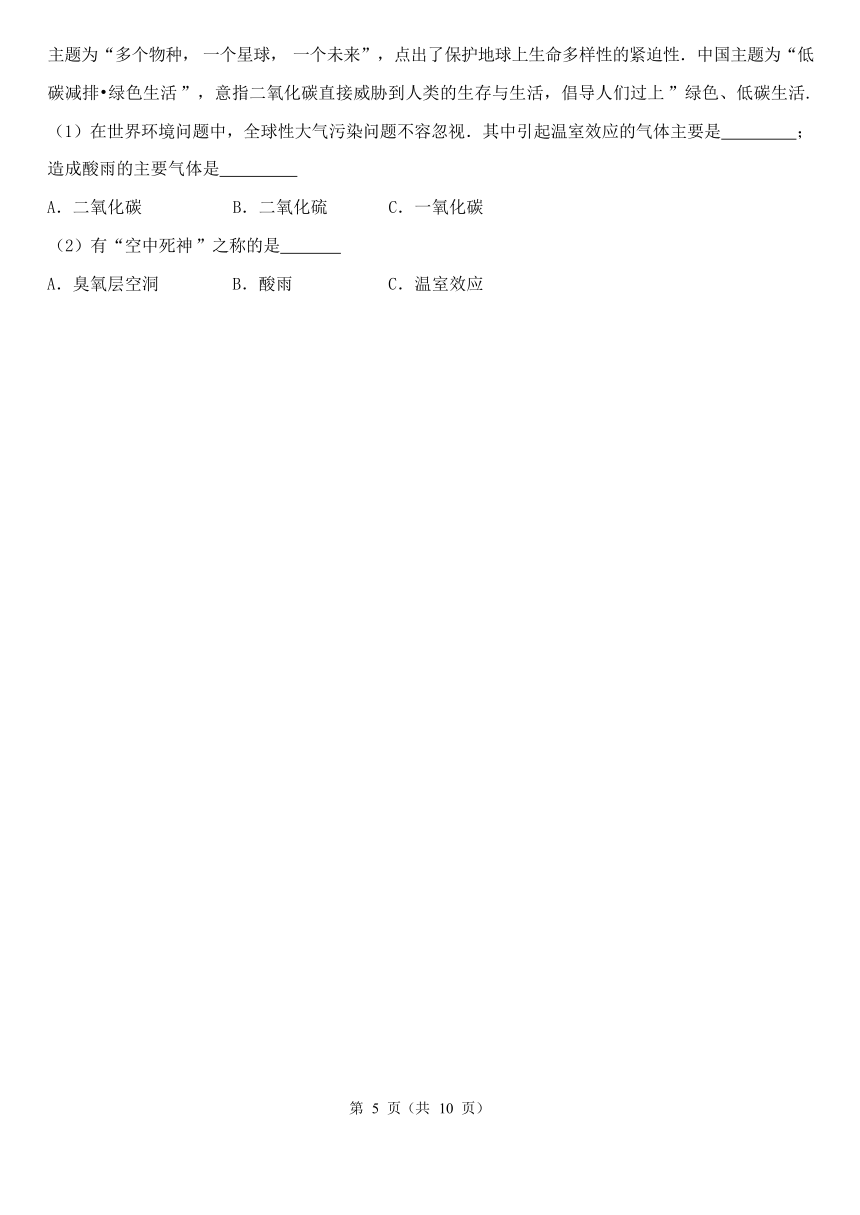

Ⅱ.阳光持续照射, 间隔一定时间测量两支玻璃瓶中的温度,并记录如表二:

时 刻 9:23 9:28 9:33 9:38 9:43 9:48

甲瓶温度(℃) 13.0 19.8 23.5 26.0 26.4 27.0

乙瓶温度(℃) 13.0 19.0 22.8 25.0 26.0 26.5

时 刻 9:53 9:58 10:03 10:08 10:13

甲瓶温度(℃) 27.0 27.8 28.0 28.0 28.1

乙瓶温度(℃) 26.5 27.4 27.9 28.0 28.1

请回答下列问题:

(1)写出实验室制取 CO2 的化学方程式: 。

(2)往瓶中充 CO2 时, 验证瓶中已充满了 CO2 的方法

是 。

(3)该实验中,照射相同时间, 根据表二中的数据,比较甲、乙瓶温度变化的规律

是 。

(4)该实验中,在阳光照射下,影响甲、乙瓶温度不同的原因,除了 CO2 的温室效应以外, 其他的可

能原因是 (写出一点即可)。

(5)有同学认为根据该模拟实验的目的, 实验设计存在问题, 你认为是

(写出一点即可)。

四 、解答题

15.酸雨、温室效应、生物的多样性减少、土地荒漠化、化学污染、极地臭氧层空洞…世界环境问题已 经严重的威胁到人类的生存.1972 年 6 月 5 日《联合国人类环境会议》将每年的 6 月 5 日定为“世界环

境日 ”.“世界环境日 ”的作用在于唤起全世界人民都来注意保护人类赖以生存的环境,自觉采取行

动参与环境保护,同时要求各国政府和联合国系统为推进保护进程做出贡献.2010 年世界环境日的世界 第 4 页(共 10 页)

主题为“多个物种, 一个星球, 一个未来”,点出了保护地球上生命多样性的紧迫性.中国主题为“低 碳减排 绿色生活 ”,意指二氧化碳直接威胁到人类的生存与生活,倡导人们过上 ”绿色、低碳生活. (1)在世界环境问题中,全球性大气污染问题不容忽视.其中引起温室效应的气体主要是 ;

造成酸雨的主要气体是

A.二氧化碳 B.二氧化硫 C.一氧化碳

(2)有“空中死神 ”之称的是

A.臭氧层空洞 B.酸雨 C.温室效应

第 5 页(共 10 页)

3.8 空气污染与保护 同步练习答案解析

一 、选择题

1.B

【解析】

解: A.酸雨、温室效应、生物入侵中的生物入侵, 是威胁生物多样性的原因,故 A 错误.

B、全球性大气污染最主要的问题就是酸雨、温室效应和臭氧层破坏,故 B 正确.

C、温室效应、乱砍滥伐、臭氧层破坏中的乱砍滥伐,森林的过量砍伐、草场大面积开垦,造成土地沙

化,是威胁生物多样性的原因, 故 C 错误.

D、臭氧层破坏、含铅废气、酸雨中的含铅废气是在生产中有高浓度的含铅废气产生,不是大气污染主

要原因.故 D 错误.

故选: B.

2.A

【解析】根据保护臭氧层的措施分析。

A. 制冷剂中的氟利昂会破坏臭氧层,所以减少并逐步停止冰箱制冷剂氟里昂的生产和使用,可以保

护臭氧层, 故正确;

B. 一氧化碳是有毒气体,但它不会破坏臭氧层,故错误;

C. 二氧化碳是形成酸雨的主要气体, 与臭氧的破坏无关, 故错误;

D. 减少煤燃烧会减少二氧化硫的生成,发展氢能源, 越来越保护环境,但与破坏臭氧无关,故错误;

故答案为: A.

3.B

【解析】植物光合作用能消耗二氧化碳, 而人和动植物的呼吸能产生二氧化碳。二氧化碳含量过高会 引起温室效应, 所以应大量植树造林,或者是开发利用新能源,减少化石燃料的使用, 但是不能禁止

使用煤、石油等化石燃料,B 符合题意。

故答案为: B

4.C

【解析】温室效应造成的气候变化及其影响是多尺度、全方位、多层次的, 正面和负面影响并存,但

负面影响更受关注。全球变暖对许多地区的自然生态系统已经产生了影响,如气候异常、海平面升高、

第 6 页(共 10 页)

冰川退缩、冻土融化、河(湖) 冰迟冻与早融、中高纬生长季节延长、动植物分布范围向极区和高海

拔区延伸、某些动植物数量减少、一些植物开花期提前等等。

故选 C。

5.D

【解析】

解:太阳光是天然紫外线的重要来源,阳光中的紫外线大部分被大气层上部的臭氧层吸收, 不能达到

地面.

6.A

【解析】A.人的生命活动离不开氧气,而氧气源于植物的光合作用,二氧化碳是植物光合作用的原料

之一,所以人的生命活动离不开碳循环, 正确;

B、森林的减少会导致二氧化碳的吸收减少,加剧温室效应的形成, 故描述错误;

C、金刚石中碳原子间有间隔,故错误;

D、原子在不断运动,故地下的煤中碳原子是静止不动的说法是错误的

7.B

【解析】

解:化学起源学说认为: 原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同: 天空中赤日炎炎、电闪雷 鸣, 地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,如水蒸气、氨、甲烷等构成了原始的大气层, 与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧;原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然 条件的长期作用下, 形成了许多简单的有机物,随着地球温度的逐渐降低, 原始大气中的水蒸气凝结 成雨降落到地面上, 这些有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中.原始的海洋就 像一盆稀薄的热汤, 其中所含的有机物, 不断的相互作用,形成复杂的有机物, 经过及其漫长的岁月,

逐渐形成了原始生命,保护原始生命不受紫外线伤.可见生命起源于原始海洋.

8.D

【解析】

A BC.都是能减少雾霾的措施;故 A B C 错误;

D、焚烧作物秸秆的时候,会由于燃烧不完全产生大量的颗粒物进入大气中, 会增加雾霾的出现; 故 D

第 7 页(共 10 页)

正确;

9.D

【解析】 当污染物进入空气中, 超过了空气的自净能力, 危害人体舒适和健康或危害环境时,就构成 了空气污染。 造成空气污染的有自然因素(如森林火灾、火山爆发等)和人为因素(如工业废气、生 活燃煤、汽车尾气等)两种。 一般以后者为主。目前 , 被人们注意到的空气污染物有 100 多种 , 二 氧化硫、氮氧化物、一氧化碳及可吸入颗粒物等是常见的空气污染物。【解答】“坚决打好蓝天保卫战 ”

实际上就是指要做好防治空气污染。

A. 积极推广使用新能源公交车能够减少汽油、柴油的使用, 有利于防治空气污染,不符合题意。

B、 火力发电厂进行脱硫、控尘处理能够较少煤中二氧化硫、烟尘的排放, 不符合题意。

C、 限制、禁止燃放烟花爆竹也能够减少硫的氧化物、烟尘的排放,不符合题意。

D、禁止化石燃料的使用虽然可以大大减少空气污染物的排放,但在现在的科技条件下还不可能做到,

符合题意。

10.D

【解析】

A.天然气燃烧的过程,就是与氧气反应的过程,因为有二氧化硫气体产生, 所以硫元素只能来自于天

然气中,故 A 正确不合题意;

B.根据右图可知,质量相等的天然气和煤完全燃烧时,煤生成的二氧化硫远远大于天然气, 更容易形

成酸雨,故 B 正确不合题意;

C.煤和天然气燃烧都会生成二氧化碳气体,从而造成温室效应,故 C 正确不合题意;

D.根据图像可知,燃烧 1000g 煤, 生成二氧化碳 2500g,生成二氧化硫 11g,因此二氧化硫比二氧化碳

少的多,故 D 错误符合题意。

二 、填空题

11.自净; AB

【解析】(1)当污染物进入空气中, 超过了空气的自净能力, 危害人体健康或危害环境时, 就构成了

空气污染。

(2)根据空气污染物的定义可知, 可吸入颗粒物和 SO2 属于空气污染物,而 N2 属于空气的组成成分,

第 8 页(共 10 页)

故选 AB。

12.(1)微米

(2)A

【解析】

(1)PM2.5 是指大气中直径小于等于 2.51 微米的颗粒物,也称细颗粒物。

(2)A.淘汰尾气不达标的汽车,可以减小 PM2.5 的排放,故 A 正确;

B.限制并有偿使用塑料袋,可以减小白色污染,但不能减小 PM2.5 的排放, 故 B 错误;

C.把工厂烟囱造高, 最终烟尘还是要排放到大气中,不会减小 PM2.5 的排放,故 C 错误。

故选 A.

13.(1)0~500;严重污染

(2)良

(3)城市道路定时洒水、加强建筑工地扬尘控制

【解析】

该题主要是从甲乙两个图形角度出发,根据图形内容来回答问题即可;

三 、实验探究题

14.(1)CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2 ↑

(2)将燃着的木条放在集气瓶口,若火焰熄灭,则已集满

(3)开始一段时间内, 甲瓶比乙瓶升温快,最后两瓶温度趋于一致

(4)两种气体的比热不同(或瓶中气体的质量不同)

(5)实验使用了纯净的 CO2 (或该实验没有模拟地球的大气的情况)

【解析】

(1)实验室用石灰石(主要成分是碳酸钙)与稀盐酸反应制取二氧化碳,方程式为:

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2 ↑。

(2)用将燃着的木条放在集气瓶口的方法检查二氧化碳气体是否收集满,若火焰熄灭,则说明已集满。

(3)由表二中的数据分析可知: 开始一段时间内, 甲瓶比乙瓶升温快, 最后两瓶温度趋于一致。

(4)由表一可知,二氧化碳与空气这两种气体的比热容和密度都不相同,比热不同,相同质量吸收相

同热量升高的温度不同; 密度不同, 相同体积气体的质量不同。所以该实验中影响甲、乙瓶温度不同

第 9 页(共 10 页)

的原因,除了 CO2 的温室效应以外,其他的可能原因是两种气体的比热不同(或瓶中气体的质量不同)。 (5)该实验使用的纯净的二氧化碳,与温室效应时大气中二氧化碳的含量不同, 所以得出温度的变化

不科学。

四 、解答题

15.(1)A;B

(2)B

【解析】

解:(1)、二氧化碳气体具有吸热和隔热的功能.它在大气中增多的结果是形成一种无形的玻璃罩,使 太阳辐射到地球上的热量无法向外层空间发散,其结果是地球表面变热起来.因此,二氧化碳也被称 为温室气体.温室效应加剧主要是由于现代化工业社会燃烧过多煤炭、石油和天然气, 这些燃料燃烧

后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的.

酸雨是由于人类大量使用含硫量高的煤、石油、天然气等化石燃料,燃烧后产生的含有二氧化硫等的 气体, 在大气中经过复杂的化学反应后, 形成硫酸或硝酸气溶胶, 或为云、雨、雪、雾捕捉吸收,降 到地面成为的.(2)、酸雨危害水生生物, 它使许多河、湖水质酸化,导致许多对酸敏感的水生生物种

群灭绝,湖泊失去生态机能,最后变成死湖.酸雨还杀死水中的浮游生物, 破坏水生生态系统此外,

酸化的水源威胁人们的健康,酸雨对生物有极大的危害, 因此被称为“空中死神 ”.

第 10 页(共 10 页)

一 、选择题

1.全球性大气污染主要表现在( )

A.温室效应、生物入侵 B.酸雨、温室效应

C.温室效应、乱砍滥伐 D.温室效应、含铅废气

2.为了保护大气中的臭氧层,可以采取的措施是 ( )

A.减少并逐步停止冰箱制冷剂氟利昂的生产和使用

B.防止 CO 大量排入大气中

C.防止 SO 大量排入大气中

D.减少煤等化石燃料的使用,发展氢能源

3.世界自然基金会应对全球气候变化提出了“地球一小时 ”的倡议, 希望在每年 3 月最后一个星期六

20:30-21:30 熄灯一小时。下列做法不宜提倡的是( )

A.提高森林覆盖率 B.禁止使用煤、石油等化石燃料

C.响应“地球一小时 ”倡议 D.开发新能源

4.全球变暖是由于大气中二氧化碳等温室气体体积分数增大,更多地吸收地表辐射能量, 从而导致气

温升高。下列现象在全球变暖的过程中不可能出现的是( )

A.极地冰川将加速消融 B.海水的蒸发量将增多

C.植物的生长将趋缓 D.大气中水的含量将增加

5.臭氧层是一种天蓝色、有臭味的气体,臭氧层可以吸收和过滤太阳光中大量的( ),从而有效的

保护地球上生物的生存.

A.红外线 B.可见光 C.宇宙射线 D.紫外线

6.自然界中有几千万种含碳物质, 并循环转化。下列说法正确的是( )

A.人的生命活动离不开碳循环

B.森林的减少对碳循环没有影响

C.金刚石中碳原子间没有间隔

D.地下的煤中碳原子是静止不动的

7.原始生命形成过程中,保护原始生命不收紫外线伤害,主要靠( )

第 1 页(共 10 页)

A.臭氧层 B.海洋

C.原始大气 D. 自身具备抵抗紫外的能力

8.近几年,雾霾问题日趋严重。下列做法会加重雾霾的是( )

A.增加绿化面积 B.提倡绿色出行

C.使用太阳能发电 D.就地焚烧作物秸秆

9.为“坚决打好蓝天保卫战”,各地积极行动, 落实措施。下列做法错误的是( )

A.积极推广使用新能源公交车

B.火力发电厂进行脱硫、控尘处理

C.限制、禁止燃放烟花爆竹

D.禁止化石燃料的使用

10.能源与环境已成为人们日益关注的问题。充分燃烧 1000g 天然气和煤所产生的 CO2 和 SO2 气体的质

量如图所示,根据图示分析,下列说法不正确的是( )

A.该天然气中也含硫元素

B.煤燃烧产生的气体更易导致酸雨

C.煤和天然气的燃烧都有温室气体产生

D.一定质量的煤燃烧所产生的 SO2 的质量比 CO2 多

二 、填空题

11.相对稳定的洁净空气对人类和其他生物的生存非常重要。当污染物进入空气中,超过了空气的 能力, 危害人体健康或危害环境时, 就构成了空气污染。目前空气污染物有 100 多种, 下列属于空气 污染物的有 。

A.可吸入颗粒物 B.SO2 C.N2

12.雾霾是近几年的热点话题,环保部门按新修订的《环境空气质量标准》,着力做好 PM2.5 和臭氧新

增指标的监测。请回答下列问题:

(1)PM2.5 是指大气中直径小于等于 2.5 (选填“毫米 ”或“微米”)的颗粒物, 也称细颗 第 2 页(共 10 页)

粒物。

(2)下列措施能减少 PM2.5 的是( )

A.淘汰尾气不达标的汽车

B.限制并有偿使用塑料袋

C.把工厂烟囱造高

13.如图是广州市某年 3 月 12 日~3 月 25 日的空气质量指数趋势图(甲)及空气评级分类标准(乙)。根

据下列图表信息回答问题:

(1)空气质量指数的范围是 ,AQI 大于 300 的空气质量状况为 。

(2)这两周内广州市的空气质量以 为主。

(3)可吸入颗粒物已经成为各大城市的首要污染物,为保持并改善空气质量,请提出一项可行的措

施: 。

三 、实验探究题

14.某学校科学兴趣小组想设计一个实验来模拟研究 CO2 浓度增加是否增大地球“温室效 应 ”。他们查

阅的有关数据如表一:

CO2 空气

25 ℃ , 1 个标准大气压下气体的比热 0.684 千焦/(千克·℃) 0.72 千焦/(千克·℃)

0 ℃ , 1 个标准大气压下气体的密度 1.96 克/升 1.29 克/升

并设计了下面的实验和操作步骤:

Ⅰ.在两只同样的玻璃瓶里分别充满 CO2 和空气, 并编号为甲、乙, 塞紧带有相同温度计的橡皮塞(如图

所示)。再把两只玻璃瓶放在阳光下照射, 观察甲、乙瓶中的温度变化。

第 3 页(共 10 页)

Ⅱ.阳光持续照射, 间隔一定时间测量两支玻璃瓶中的温度,并记录如表二:

时 刻 9:23 9:28 9:33 9:38 9:43 9:48

甲瓶温度(℃) 13.0 19.8 23.5 26.0 26.4 27.0

乙瓶温度(℃) 13.0 19.0 22.8 25.0 26.0 26.5

时 刻 9:53 9:58 10:03 10:08 10:13

甲瓶温度(℃) 27.0 27.8 28.0 28.0 28.1

乙瓶温度(℃) 26.5 27.4 27.9 28.0 28.1

请回答下列问题:

(1)写出实验室制取 CO2 的化学方程式: 。

(2)往瓶中充 CO2 时, 验证瓶中已充满了 CO2 的方法

是 。

(3)该实验中,照射相同时间, 根据表二中的数据,比较甲、乙瓶温度变化的规律

是 。

(4)该实验中,在阳光照射下,影响甲、乙瓶温度不同的原因,除了 CO2 的温室效应以外, 其他的可

能原因是 (写出一点即可)。

(5)有同学认为根据该模拟实验的目的, 实验设计存在问题, 你认为是

(写出一点即可)。

四 、解答题

15.酸雨、温室效应、生物的多样性减少、土地荒漠化、化学污染、极地臭氧层空洞…世界环境问题已 经严重的威胁到人类的生存.1972 年 6 月 5 日《联合国人类环境会议》将每年的 6 月 5 日定为“世界环

境日 ”.“世界环境日 ”的作用在于唤起全世界人民都来注意保护人类赖以生存的环境,自觉采取行

动参与环境保护,同时要求各国政府和联合国系统为推进保护进程做出贡献.2010 年世界环境日的世界 第 4 页(共 10 页)

主题为“多个物种, 一个星球, 一个未来”,点出了保护地球上生命多样性的紧迫性.中国主题为“低 碳减排 绿色生活 ”,意指二氧化碳直接威胁到人类的生存与生活,倡导人们过上 ”绿色、低碳生活. (1)在世界环境问题中,全球性大气污染问题不容忽视.其中引起温室效应的气体主要是 ;

造成酸雨的主要气体是

A.二氧化碳 B.二氧化硫 C.一氧化碳

(2)有“空中死神 ”之称的是

A.臭氧层空洞 B.酸雨 C.温室效应

第 5 页(共 10 页)

3.8 空气污染与保护 同步练习答案解析

一 、选择题

1.B

【解析】

解: A.酸雨、温室效应、生物入侵中的生物入侵, 是威胁生物多样性的原因,故 A 错误.

B、全球性大气污染最主要的问题就是酸雨、温室效应和臭氧层破坏,故 B 正确.

C、温室效应、乱砍滥伐、臭氧层破坏中的乱砍滥伐,森林的过量砍伐、草场大面积开垦,造成土地沙

化,是威胁生物多样性的原因, 故 C 错误.

D、臭氧层破坏、含铅废气、酸雨中的含铅废气是在生产中有高浓度的含铅废气产生,不是大气污染主

要原因.故 D 错误.

故选: B.

2.A

【解析】根据保护臭氧层的措施分析。

A. 制冷剂中的氟利昂会破坏臭氧层,所以减少并逐步停止冰箱制冷剂氟里昂的生产和使用,可以保

护臭氧层, 故正确;

B. 一氧化碳是有毒气体,但它不会破坏臭氧层,故错误;

C. 二氧化碳是形成酸雨的主要气体, 与臭氧的破坏无关, 故错误;

D. 减少煤燃烧会减少二氧化硫的生成,发展氢能源, 越来越保护环境,但与破坏臭氧无关,故错误;

故答案为: A.

3.B

【解析】植物光合作用能消耗二氧化碳, 而人和动植物的呼吸能产生二氧化碳。二氧化碳含量过高会 引起温室效应, 所以应大量植树造林,或者是开发利用新能源,减少化石燃料的使用, 但是不能禁止

使用煤、石油等化石燃料,B 符合题意。

故答案为: B

4.C

【解析】温室效应造成的气候变化及其影响是多尺度、全方位、多层次的, 正面和负面影响并存,但

负面影响更受关注。全球变暖对许多地区的自然生态系统已经产生了影响,如气候异常、海平面升高、

第 6 页(共 10 页)

冰川退缩、冻土融化、河(湖) 冰迟冻与早融、中高纬生长季节延长、动植物分布范围向极区和高海

拔区延伸、某些动植物数量减少、一些植物开花期提前等等。

故选 C。

5.D

【解析】

解:太阳光是天然紫外线的重要来源,阳光中的紫外线大部分被大气层上部的臭氧层吸收, 不能达到

地面.

6.A

【解析】A.人的生命活动离不开氧气,而氧气源于植物的光合作用,二氧化碳是植物光合作用的原料

之一,所以人的生命活动离不开碳循环, 正确;

B、森林的减少会导致二氧化碳的吸收减少,加剧温室效应的形成, 故描述错误;

C、金刚石中碳原子间有间隔,故错误;

D、原子在不断运动,故地下的煤中碳原子是静止不动的说法是错误的

7.B

【解析】

解:化学起源学说认为: 原始地球的温度很高,地面环境与现在完全不同: 天空中赤日炎炎、电闪雷 鸣, 地面上火山喷发、熔岩横流;从火山中喷出的气体,如水蒸气、氨、甲烷等构成了原始的大气层, 与现在的大气成分明显不同的是原始大气中没有游离的氧;原始大气在高温、紫外线以及雷电等自然 条件的长期作用下, 形成了许多简单的有机物,随着地球温度的逐渐降低, 原始大气中的水蒸气凝结 成雨降落到地面上, 这些有机物随着雨水进入湖泊和河流,最终汇集到原始的海洋中.原始的海洋就 像一盆稀薄的热汤, 其中所含的有机物, 不断的相互作用,形成复杂的有机物, 经过及其漫长的岁月,

逐渐形成了原始生命,保护原始生命不受紫外线伤.可见生命起源于原始海洋.

8.D

【解析】

A BC.都是能减少雾霾的措施;故 A B C 错误;

D、焚烧作物秸秆的时候,会由于燃烧不完全产生大量的颗粒物进入大气中, 会增加雾霾的出现; 故 D

第 7 页(共 10 页)

正确;

9.D

【解析】 当污染物进入空气中, 超过了空气的自净能力, 危害人体舒适和健康或危害环境时,就构成 了空气污染。 造成空气污染的有自然因素(如森林火灾、火山爆发等)和人为因素(如工业废气、生 活燃煤、汽车尾气等)两种。 一般以后者为主。目前 , 被人们注意到的空气污染物有 100 多种 , 二 氧化硫、氮氧化物、一氧化碳及可吸入颗粒物等是常见的空气污染物。【解答】“坚决打好蓝天保卫战 ”

实际上就是指要做好防治空气污染。

A. 积极推广使用新能源公交车能够减少汽油、柴油的使用, 有利于防治空气污染,不符合题意。

B、 火力发电厂进行脱硫、控尘处理能够较少煤中二氧化硫、烟尘的排放, 不符合题意。

C、 限制、禁止燃放烟花爆竹也能够减少硫的氧化物、烟尘的排放,不符合题意。

D、禁止化石燃料的使用虽然可以大大减少空气污染物的排放,但在现在的科技条件下还不可能做到,

符合题意。

10.D

【解析】

A.天然气燃烧的过程,就是与氧气反应的过程,因为有二氧化硫气体产生, 所以硫元素只能来自于天

然气中,故 A 正确不合题意;

B.根据右图可知,质量相等的天然气和煤完全燃烧时,煤生成的二氧化硫远远大于天然气, 更容易形

成酸雨,故 B 正确不合题意;

C.煤和天然气燃烧都会生成二氧化碳气体,从而造成温室效应,故 C 正确不合题意;

D.根据图像可知,燃烧 1000g 煤, 生成二氧化碳 2500g,生成二氧化硫 11g,因此二氧化硫比二氧化碳

少的多,故 D 错误符合题意。

二 、填空题

11.自净; AB

【解析】(1)当污染物进入空气中, 超过了空气的自净能力, 危害人体健康或危害环境时, 就构成了

空气污染。

(2)根据空气污染物的定义可知, 可吸入颗粒物和 SO2 属于空气污染物,而 N2 属于空气的组成成分,

第 8 页(共 10 页)

故选 AB。

12.(1)微米

(2)A

【解析】

(1)PM2.5 是指大气中直径小于等于 2.51 微米的颗粒物,也称细颗粒物。

(2)A.淘汰尾气不达标的汽车,可以减小 PM2.5 的排放,故 A 正确;

B.限制并有偿使用塑料袋,可以减小白色污染,但不能减小 PM2.5 的排放, 故 B 错误;

C.把工厂烟囱造高, 最终烟尘还是要排放到大气中,不会减小 PM2.5 的排放,故 C 错误。

故选 A.

13.(1)0~500;严重污染

(2)良

(3)城市道路定时洒水、加强建筑工地扬尘控制

【解析】

该题主要是从甲乙两个图形角度出发,根据图形内容来回答问题即可;

三 、实验探究题

14.(1)CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2 ↑

(2)将燃着的木条放在集气瓶口,若火焰熄灭,则已集满

(3)开始一段时间内, 甲瓶比乙瓶升温快,最后两瓶温度趋于一致

(4)两种气体的比热不同(或瓶中气体的质量不同)

(5)实验使用了纯净的 CO2 (或该实验没有模拟地球的大气的情况)

【解析】

(1)实验室用石灰石(主要成分是碳酸钙)与稀盐酸反应制取二氧化碳,方程式为:

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2 ↑。

(2)用将燃着的木条放在集气瓶口的方法检查二氧化碳气体是否收集满,若火焰熄灭,则说明已集满。

(3)由表二中的数据分析可知: 开始一段时间内, 甲瓶比乙瓶升温快, 最后两瓶温度趋于一致。

(4)由表一可知,二氧化碳与空气这两种气体的比热容和密度都不相同,比热不同,相同质量吸收相

同热量升高的温度不同; 密度不同, 相同体积气体的质量不同。所以该实验中影响甲、乙瓶温度不同

第 9 页(共 10 页)

的原因,除了 CO2 的温室效应以外,其他的可能原因是两种气体的比热不同(或瓶中气体的质量不同)。 (5)该实验使用的纯净的二氧化碳,与温室效应时大气中二氧化碳的含量不同, 所以得出温度的变化

不科学。

四 、解答题

15.(1)A;B

(2)B

【解析】

解:(1)、二氧化碳气体具有吸热和隔热的功能.它在大气中增多的结果是形成一种无形的玻璃罩,使 太阳辐射到地球上的热量无法向外层空间发散,其结果是地球表面变热起来.因此,二氧化碳也被称 为温室气体.温室效应加剧主要是由于现代化工业社会燃烧过多煤炭、石油和天然气, 这些燃料燃烧

后放出大量的二氧化碳气体进入大气造成的.

酸雨是由于人类大量使用含硫量高的煤、石油、天然气等化石燃料,燃烧后产生的含有二氧化硫等的 气体, 在大气中经过复杂的化学反应后, 形成硫酸或硝酸气溶胶, 或为云、雨、雪、雾捕捉吸收,降 到地面成为的.(2)、酸雨危害水生生物, 它使许多河、湖水质酸化,导致许多对酸敏感的水生生物种

群灭绝,湖泊失去生态机能,最后变成死湖.酸雨还杀死水中的浮游生物, 破坏水生生态系统此外,

酸化的水源威胁人们的健康,酸雨对生物有极大的危害, 因此被称为“空中死神 ”.

第 10 页(共 10 页)

同课章节目录

- 第1章 电与磁

- 第1节 指南针为什么能指方向

- 第2节 电生磁

- 第3节 电磁铁的应用

- 第4节 电动机

- 第5节 磁生电

- 第6节 家庭用电

- 第7节 电的安全使用

- 第2章 微粒的模型与符号

- 第1节 模型、符号的建立与作用

- 第2节 物质的微观粒子模型

- 第3节 原子结构的模型

- 第4节 组成物质的元素

- 第5节 表示元素的符号

- 第6节 表示物质的符号

- 第7节 元素符号表示的量

- 第3章 空气与生命

- 第1节 空气与氧气

- 第2节 氧化和燃烧

- 第3节 化学方程式

- 第4节 二氧化碳

- 第5节 生物的呼吸和呼吸作用

- 第6节 光合作用

- 第7节 自然界中的氧循环和碳循环

- 第8节 空气污染与保护

- 第4章 植物与土壤

- 第1节 土壤的成分

- 第2节 各种各样的土壤

- 第3节 植物的根与物质吸收

- 第4节 植物的茎与物质运输

- 第5节 植物的叶与蒸腾作用

- 第6节 保护土壤

- 研究性学习课题

- 一 设计简单的电磁控制电路

- 二 化学反应中质量守恒的研究

- 三 研究植物的呼吸

- 四 当地水土状况调查