1.1 传统发酵技术的应用 学案 2023-2024学年高二生物人教版(2019)选择性必修3(含答案)

文档属性

| 名称 | 1.1 传统发酵技术的应用 学案 2023-2024学年高二生物人教版(2019)选择性必修3(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 435.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-04-07 23:19:30 | ||

图片预览

文档简介

第1节 传统发酵技术的应用

【学习目标】

1.掌握传统发酵技术的概念和特点,说出常见的传统发酵食品。(生命观念)

2.掌握制作泡菜、果酒和果醋的原理及操作时应注意的问题,体验制作泡菜、果酒和果醋的过程。(科学探究)

3.说出传统发酵技术的优点与不足。(科学思维)

4.关注食品安全和健康的生活方式。(社会责任)

【自主预习】

一、发酵与传统发酵技术

1.发酵的概念:人们利用 微生物 ,在适宜的条件下,将原料通过 微生物的代谢 转化为人类所需要的产物的过程。

2.传统发酵技术

(1)概念:直接利用原材料中 天然存在的微生物 ,或利用 前一次发酵保存下来的面团 、卤汁等发酵物中的微生物进行发酵、制作食品的技术。

(2)特点:以 混合菌种 的 固体发酵及半固体发酵 为主,通常是家庭式或作坊式的。

(3)实例——腐乳的制作

腐乳制作中参与的微生物有酵母、曲霉和毛霉等,其中起主要作用的是 毛霉 。经过微生物的发酵,豆腐中的蛋白质被分解成 小分子的肽和氨基酸 。

(4)利用传统发酵技术制作的主要食品除腐乳外,还有 酱、酱油、醋、泡菜和豆豉 等。

二、传统发酵食品的制作

1.泡菜

(1)菌种来源:植物体表面天然的 乳酸菌 。

(2)原理

Ⅰ.在无氧的情况下,乳酸菌能将 葡萄糖 分解为乳酸。

Ⅱ.反应简式: C6H12O62C3H6O3(乳酸)+能量 。

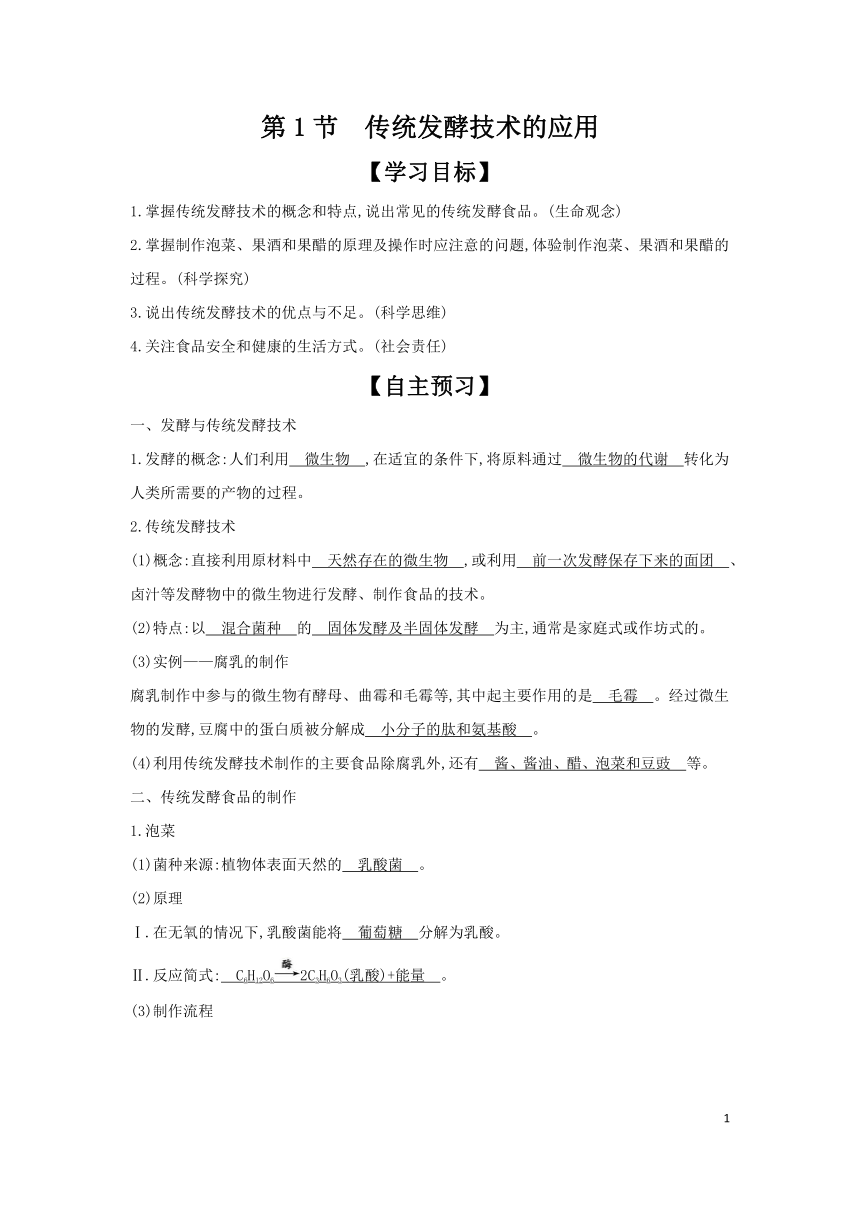

(3)制作流程

2.果酒、果醋

(1)制作原理:许多新鲜水果(如葡萄)的果皮表面附着有大量的不同种类的 野生酵母菌 ,在它们的作用下,水果可以发酵成果酒;在有氧条件下,果酒经 醋酸菌 的作用还可以进一步发酵成果醋。

(2)代谢特点

Ⅰ.酵母菌的代谢特点:单细胞 真 菌, 兼性厌氧 微生物,在无氧条件下能进行 酒精发酵 。反应简式为 C6H12O62C2H5OH(酒精)+2CO2+能量 。酿酒酵母的最适生长温度约为 28 ℃ 。

Ⅱ.醋酸菌代谢特点: 好氧 细菌,当 O2、糖源都充足 时能将糖分解成乙酸,反应简式为 C6H12O6+2O22CH3COOH(乙酸)+2H2O+2CO2+能量 ;当 缺少糖源 时则直接将乙醇转化为乙醛,再将乙醛变为乙酸,反应简式为 C2H5OH+O2CH3COOH(乙酸)+H2O+能量 。多数醋酸菌的最适生长温度为 30~35 ℃ 。

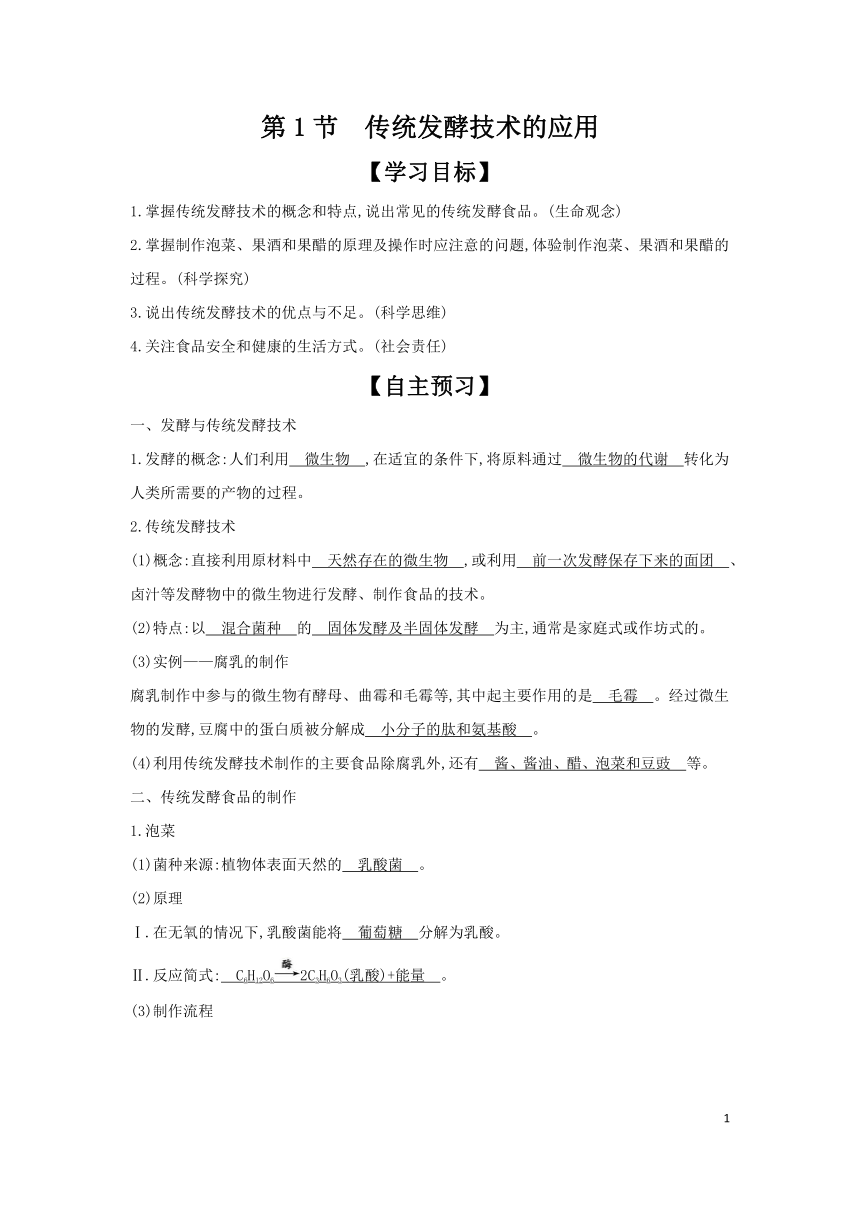

(3)方法步骤

【合作探究】

任务 探究传统发酵技术的应用

活动1 泡菜的制作

一般来说,只要是含纤维素丰富的蔬菜或水果,都可以被制成泡菜。蔬菜经过腌渍及调味之后,有种特殊的风味。下图表示制作泡菜的过程。

1.制作泡菜宜选用新鲜的蔬菜,主要原因是什么

提示 新鲜蔬菜中亚硝酸盐的含量低,营养物质丰富。

2.制作泡菜时,盐水为什么按清水和食盐质量分数为5%~20%进行配制 为什么要煮沸盐水

提示 (1)食盐用量过高,乳酸发酵受抑制,泡菜风味差;食盐用量过低,则会导致杂菌大量繁殖,泡菜腐败。(2)一是除去水中氧气;二是杀灭盐水中的其他微生物。

3.蔬菜刚入坛时,其表面带入的微生物中,大肠杆菌和酵母菌等较为活跃。其中的酵母菌最初的细胞呼吸方式是 。

提示 有氧呼吸

4.发酵初期会有气泡从坛沿水槽内间歇性地放出,从而使坛内逐渐形成厌氧状态,乳酸发酵开始。这些气泡产生的原因是什么

提示 酵母菌等进行细胞呼吸产生CO2。

5.腌制过程中为什么要盖上泡菜坛或玻璃罐的盖子

提示 乳酸菌是厌氧细菌,有氧条件会抑制乳酸菌的细胞呼吸。

6.制作泡菜时,营造“无氧环境”的措施有哪些

提示 (1)选择密封性好的泡菜坛;(2)加入蔬菜后要注入煮沸后冷却的盐水,使盐水没过全部菜料;(3)盖上坛盖后要在坛盖边沿的水槽中注满清水。

7.为什么泡菜坛只能装八成满

提示 因为在泡菜发酵初期,由蔬菜表面带入的大肠杆菌、酵母菌等较为活跃,它们可进行发酵,发酵产物中有较多的CO2,如果泡菜坛装得太满,发酵液可能会溢出坛外;另外,泡菜坛装得太满,会使盐水不太容易完全没过菜料,从而导致坛内菜料变质腐烂。泡菜坛留有一定的空间,也更方便拿取泡菜。

8.若制作的泡菜“咸而不酸”,最可能的原因是什么

提示 泡菜盐水浓度过高,抑制了乳酸菌生长(乳酸菌会通过渗透作用失水而失去生活力),从而导致泡菜“咸而不酸”。

认知生成

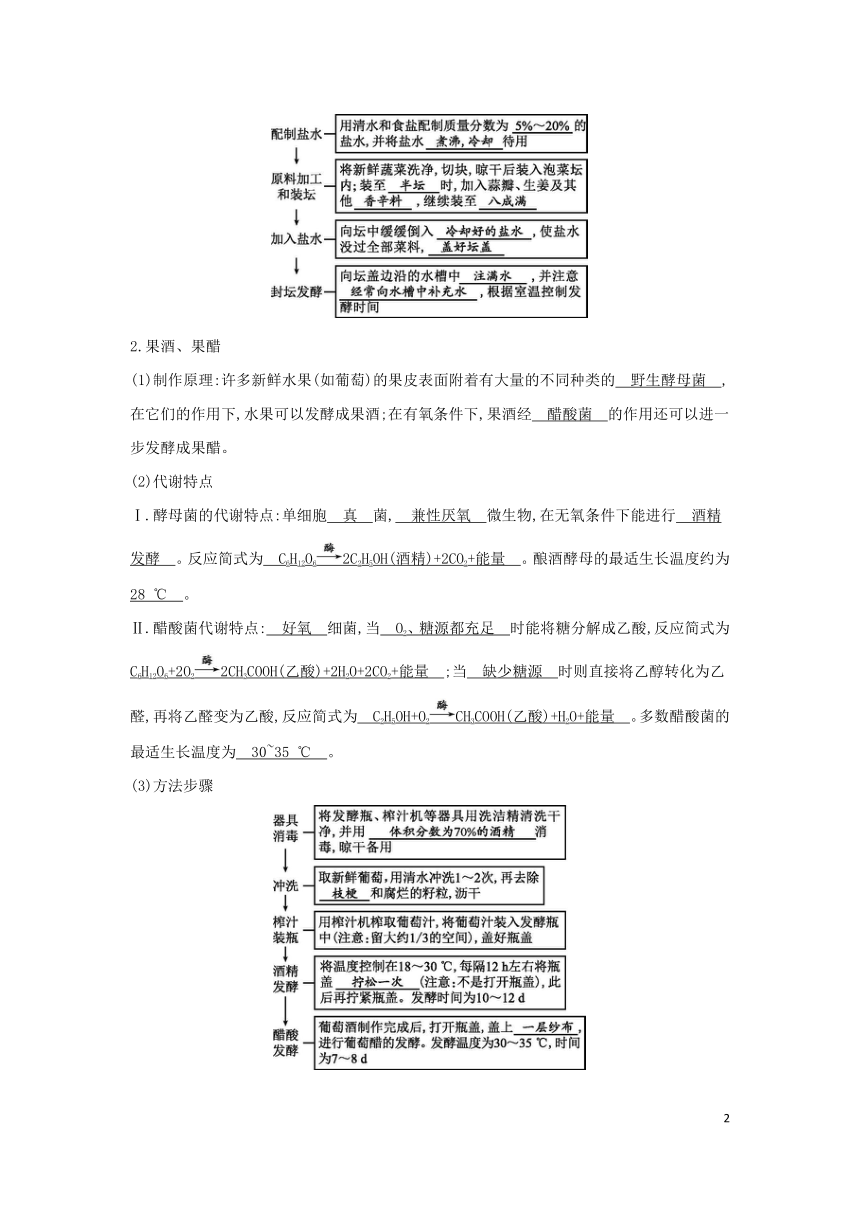

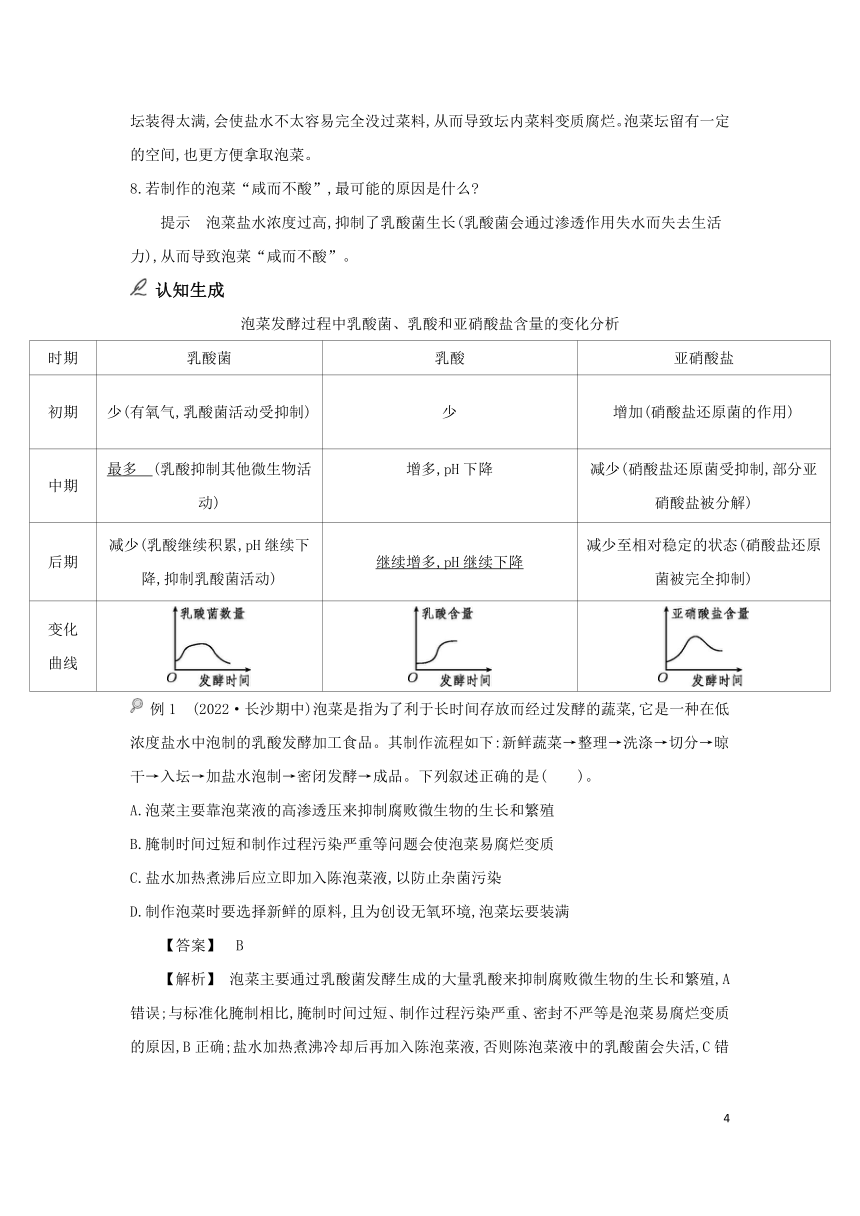

泡菜发酵过程中乳酸菌、乳酸和亚硝酸盐含量的变化分析

时期 乳酸菌 乳酸 亚硝酸盐

初期 少(有氧气,乳酸菌活动受抑制) 少 增加(硝酸盐还原菌的作用)

中期 最多 (乳酸抑制其他微生物活动) 增多,pH下降 减少(硝酸盐还原菌受抑制,部分亚硝酸盐被分解)

后期 减少(乳酸继续积累,pH继续下降,抑制乳酸菌活动) 继续增多,pH继续下降 减少至相对稳定的状态(硝酸盐还原菌被完全抑制)

变化 曲线

例1 (2022·长沙期中)泡菜是指为了利于长时间存放而经过发酵的蔬菜,它是一种在低浓度盐水中泡制的乳酸发酵加工食品。其制作流程如下:新鲜蔬菜→整理→洗涤→切分→晾干→入坛→加盐水泡制→密闭发酵→成品。下列叙述正确的是( )。

A.泡菜主要靠泡菜液的高渗透压来抑制腐败微生物的生长和繁殖

B.腌制时间过短和制作过程污染严重等问题会使泡菜易腐烂变质

C.盐水加热煮沸后应立即加入陈泡菜液,以防止杂菌污染

D.制作泡菜时要选择新鲜的原料,且为创设无氧环境,泡菜坛要装满

【答案】 B

【解析】 泡菜主要通过乳酸菌发酵生成的大量乳酸来抑制腐败微生物的生长和繁殖,A错误;与标准化腌制相比,腌制时间过短、制作过程污染严重、密封不严等是泡菜易腐烂变质的原因,B正确;盐水加热煮沸冷却后再加入陈泡菜液,否则陈泡菜液中的乳酸菌会失活,C错误;制作泡菜时选择新鲜的原料的原因是新鲜蔬菜的亚硝酸盐含量低,而泡菜坛只能装八成满,以便于盐水没过全部菜料,防止发酵液外溢、菜料腐烂等,D错误。

【特别提醒】

1.乳酸菌是在无氧条件下能将葡萄糖分解成乳酸的一类细菌的总称,主要包括乳酸链球菌、乳酸杆菌。

2.泡菜发酵初期,坛内冒出的气泡是好氧微生物有氧呼吸产生的CO2;当坛内O2耗尽后,酵母菌酒精发酵也会产生一些CO2。

3.泡菜的最佳食用时期是发酵中期(泡菜成熟期)。此阶段的泡菜具有以下特点:

(1)乳酸含量适中,口味最佳;

(2)各种杂菌在酸性条件下不再繁殖;

(3)亚硝酸盐含量较低。

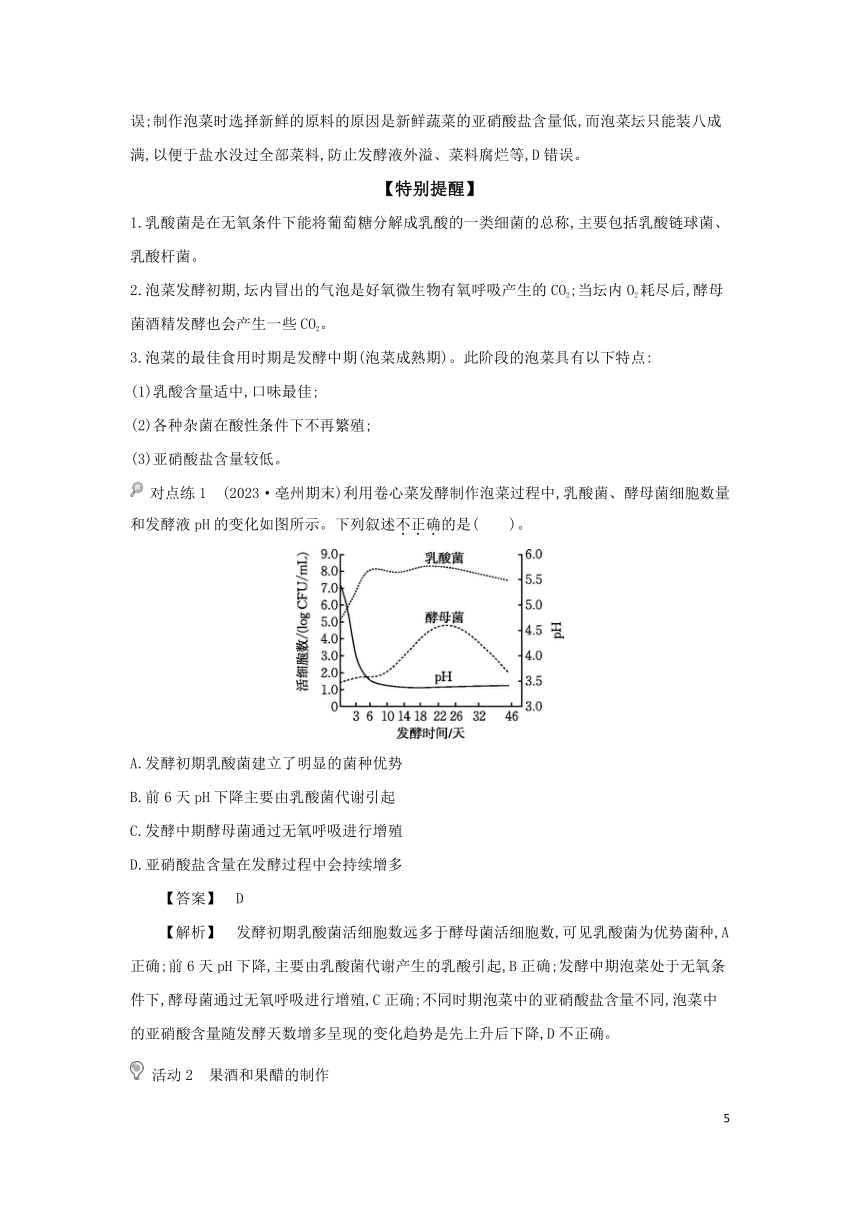

对点练1 (2023·亳州期末)利用卷心菜发酵制作泡菜过程中,乳酸菌、酵母菌细胞数量和发酵液pH的变化如图所示。下列叙述不正确的是( )。

A.发酵初期乳酸菌建立了明显的菌种优势

B.前6天pH下降主要由乳酸菌代谢引起

C.发酵中期酵母菌通过无氧呼吸进行增殖

D.亚硝酸盐含量在发酵过程中会持续增多

【答案】 D

【解析】 发酵初期乳酸菌活细胞数远多于酵母菌活细胞数,可见乳酸菌为优势菌种,A正确;前6天pH下降,主要由乳酸菌代谢产生的乳酸引起,B正确;发酵中期泡菜处于无氧条件下,酵母菌通过无氧呼吸进行增殖,C正确;不同时期泡菜中的亚硝酸盐含量不同,泡菜中的亚硝酸含量随发酵天数增多呈现的变化趋势是先上升后下降,D不正确。

活动2 果酒和果醋的制作

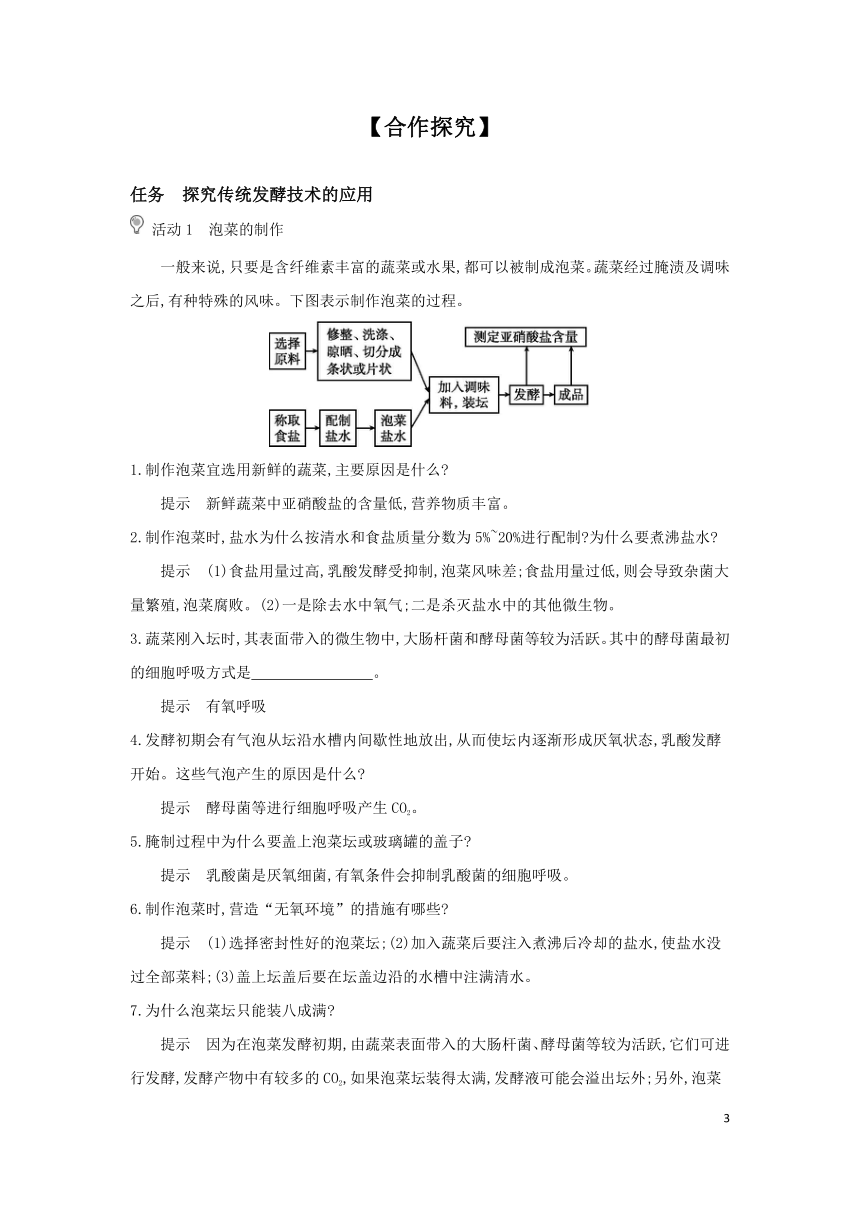

下图为某同学设计的制作果酒和果醋的发酵装置图,据图回答下列问题:

1.图1所示发酵过程中,每隔一段时间(12 h左右)拧松瓶盖一次,目的是什么

提示 排出发酵过程中产生的CO2,防止瓶内气压过高引起爆裂。

2.在图2装置中,充气口、排气口和出料口在醋酸发酵中的作用分别是什么

提示 充气口的作用是在醋酸发酵时补充O2,排气口的作用是排出CO2,出料口的作用是取样检测和放出发酵液。

3.图2中与排气管相连的胶管应长而弯曲,其目的是什么

提示 胶管长而弯曲,其目的是防止空气中杂菌的污染。

4.若用图2装置进行醋酸发酵和酒精发酵,不同发酵过程中图2装置的哪一处操作有差异 请具体指明。

提示 使用该装置制作果酒时,应该关闭充气口;制作果醋时,应将充气口连接气泵,输入氧气(或无菌空气)。

5.将葡萄汁装入发酵瓶时,为什么要留有大约1/3的空间

提示 留有1/3的空间既可为酵母菌提供氧气,使其进行有氧呼吸,大量繁殖,又可防止发酵液溢出。

认知生成

果酒和果醋制作的区别和联系

果酒制作 果醋制作

来源 附着在葡萄皮上的野生酵母菌 变酸的酒液面上的菌膜或人工接种的 醋酸菌

结构特点 有以核膜为界限的细胞核,有多种细胞器 无以核膜为界限的细胞核,只有核糖体一种细胞器

代谢类型 异养兼性厌氧型 异养需氧型

温度 18~30 ℃ 30~35 ℃

时间 10~12天 7~8天

氧气 前期需氧,后期无氧 一直需要充足氧气

pH 酸性 酸性

结果检测 酒精与酸性的重铬酸钾溶液反应呈现灰绿色 反应液pH下降

联系 醋酸发酵可以在酒精发酵的基础上进行,酒精发酵为醋酸发酵提供原料

例2 (不定项)下图为果酒与果醋发酵的简易装置及某兴趣小组设计的改进装置示意图,下列说法正确的是( )。

A.用体积分数为70%左右的酒精对上述装置进行消毒后,再装入果汁

B.甲装置在酿酒过程中被杂菌污染的机会比其他两个装置大

C.丙装置转为果醋发酵更容易,只需通过气阀2通气即可

D.与甲装置相比,乙装置中的气压更容易保持相对稳定

【答案】 ABD

【解析】 题述实验中用体积分数为70%左右的酒精对装置进行消毒后,再装入果汁进行发酵,目的是避免杂菌污染,A正确;甲装置在酿酒过程中需要通过拧松瓶塞排气,而其他的两个装置不需要通过拧松瓶塞排气,因此甲装置被杂菌污染的机会比其他两个装置大,B正确;丙装置转为果醋发酵时,需通过气阀1通气,且需提高发酵温度,C错误;因为乙装置中的Na2CO3溶液能够将酵母菌发酵产生的CO2吸收掉,而甲装置中的CO2需要专门排放,否则装置会爆裂,因此与甲装置相比,乙装置中的气压更容易保持相对稳定,D正确。

【特别提醒】

1.选择新鲜的葡萄,榨汁前先对葡萄进行冲洗,再除去枝梗和腐烂的籽粒,以防葡萄汁流失及污染。

2.果酒发酵时要适时排气,防止发酵装置爆裂;果醋发酵时要及时通气,防止醋酸菌死亡。

3.严格控制温度:18~30 ℃有利于酵母菌的繁殖和果酒的发酵;30~35 ℃有利于醋酸菌的繁殖和果醋的发酵。

对点练2 研究人员以苹果为原料,先接种酵母菌,发酵96 h,再接种老陈醋的醋醅(含醋酸菌)进行发酵,酿造苹果醋。下图为发酵液中酒精含量和总酸含量随发酵时间变化的曲线图。下列相关分析不正确的是( )。

A.发酵24~96 h过程中,在酸性且含酒精的发酵液中,杂菌生长受抑制

B.96 h后发酵液的温度会适度升高

C.果酒和果醋制作过程中发酵液pH均逐渐降低

D.缺氧时,醋酸菌可将乙醇转化为乙醛,再将乙醛转化为乙酸

【答案】 D

【解析】 在缺氧和呈酸性的发酵液中,酵母菌能大量繁殖,其他杂菌不适应环境而被抑制,因此,发酵24~96 h过程中,杂菌生长受抑制,A正确;发酵过程中有机物作为呼吸底物释放的能量,大部分以热能的形式散失,因此,96 h后发酵液的温度会适度升高,B正确;果酒发酵过程中酵母菌无氧呼吸产生酒精和CO2,其中CO2溶于发酵液中使发酵液呈酸性,果醋制作过程中醋酸菌将葡萄糖或酒精转化成乙酸,酸性增强,因此,果酒和果醋制作过程中发酵液pH均逐渐降低,C正确;醋酸菌是好氧细菌,因此,醋酸菌将乙醇转化为乙醛,再将乙醛转化为乙酸的过程需要O2,D不正确。

素能提升

一、通过对传统文化进行科学解释,弘扬中华优秀传统文化

1.(2023·成都模拟)我国制作泡菜历史悠久。《中馈录》中记载:“泡盐菜法,定要覆水坛。此坛有一外沿如暖帽式,四周内可盛水,坛口覆一盖,浸于水中……则所泡之菜不得坏矣。泡菜之水,用花椒和盐煮沸,加烧酒少许……如有霉花,加烧酒少许……坛沿外水须隔日一换,勿令其干。”下列说法正确的是( )。

A.“泡菜之水,用花椒和盐煮沸”的目的是彻底灭菌

B.“霉花”主要由酵母菌繁殖形成,酵母菌往往来自蔬菜

C.“坛沿外水须隔日一换,勿令其干”以保证坛内适宜湿度

D.“所泡之菜不得坏矣”是指泡菜中没有微生物使其变质腐败

【答案】 B

【解析】 “泡菜之水,用花椒和盐煮沸”的目的是提升泡菜味道、减少水中的溶氧量和消毒杀菌以防止杂菌污染,A错误;“霉花”指的是泡菜坛内表面的白膜,主要由酵母菌繁殖形成,而酵母菌往往来自蔬菜,B正确;“坛沿外水须隔日一换,勿令其干”以保证坛内的无氧环境,C错误;“泡盐菜法,定要覆水坛。此坛有一外沿如暖帽式,四周内可盛水,坛口覆一盖,浸于水中……则所泡之菜不得坏矣”,原因是泡菜坛内为无氧环境,适宜乳酸菌发酵产生乳酸,从而抑制其他杂菌的生长,D错误。

2.(2023·乐山期末)《齐民要术》记载了一种称为“动酒酢(‘酢’同‘醋’)法”的酿醋工艺:“大率酒一斗,用水三斗,合瓮盛,置日中曝之……七日后当臭,衣(指菌膜)生,勿得怪也,但停置,勿移动,挠搅之。数十日,醋成。”下列叙述错误的是( )。

A.“衣”位于变酸的酒表面,是由原酒中的酵母菌大量繁殖形成的

B.加水的目的是对酒进行稀释,避免酒精浓度过高杀死醋酸菌

C.“挠搅”有利于酒精与醋酸菌充分接触,还可以增加溶液中的溶解氧

D.“动酒酢法”的原理是醋酸菌在氧气充足、糖源缺乏时将酒精转化为乙酸

【答案】 A

【解析】 “衣”位于变酸的酒表面,是由原酒中的醋酸菌大量繁殖形成的,A错误;酒精对细胞具有毒害作用,加水可对酒精进行稀释,避免酒精浓度过高杀死醋酸菌,B正确;“挠搅”有利于酒精与醋酸菌充分接触,还可以增加溶液中的溶解氧,利于醋酸菌进行醋酸发酵,C正确;“动酒酢法”的原理是醋酸菌在氧气充足、糖源不足时将酒精转化为乙醛,再将乙醛变为乙酸,D正确。

二、通过了解酿酒文化开启酶本质的探索,学会基于事实、证据运用归纳与概括、演绎与推理等方法对不同的观点进行批判性思考

3.酿酒就是让糖类通过发酵形成酒精的过程,糖类是怎样形成酒精的呢 十九世纪中叶,微生物学家巴斯德认为,糖类变成酒精是完整酵母菌细胞代谢活动的结果;而化学家李比希则认为,糖类变成酒精是一种化学反应,与完整酵母菌细胞活动无关,仅仅需要酵母菌细胞中的某些物质的参与即可。为了研究这个问题,请用所提供的实验材料与用具,写出实验假设,并在给出的实验步骤的基础上,继续完成实验步骤的设计,预测可能的实验结果,得出相应的结论。

实验材料:活酵母菌细胞,葡萄糖溶液,蒸馏水,专用的酒精测试仪,研钵,漏斗,试管,量筒等。

(1)实验假设: 。

(2)实验步骤:

第一步:将部分活酵母菌细胞进行研磨,过滤得到提取液;

第二步:取两支试管,标号为A、B,分别在各试管中加入 ;

第三步:在A试管中加入 ,

在B试管中加入 ;

第四步:在 的条件下,其他条件适宜且相同,培养一段时间后,用专用的酒精测试仪检测两支试管内是否有酒精生成。

(3)实验结果预测及相应结论:

①A试管中能检测到酒精,B试管中不能检测到酒精,说明 。

②A、B试管中都能检测到酒精,说明 。

【答案】 (1)糖类变成酒精是完整酵母菌细胞代谢活动的结果(或糖类变成酒精仅仅需要酵母菌细胞中的某些物质的参与) (2)等量的葡萄糖溶液 适量活酵母菌细胞 等量的活酵母菌细胞研磨过滤得到的提取液 无氧 (3)①糖类变成酒精必须要有完整的酵母菌细胞 ②糖类变成酒精不一定需要完整的酵母菌细胞,仅仅需要酵母菌细胞中的某些物质参与即可

【解析】 (1)根据题干信息中两位科学家争论的焦点可作出其中一种实验假设:糖类变成酒精是完整酵母菌细胞代谢活动的结果(或糖类变成酒精仅仅需要酵母菌细胞中的某些物质的参与)。(2)(3)根据题中实验材料和实验目的,弄清实验的自变量和因变量,遵循实验的对照原则和单一变量原则,结合已知的实验步骤,即可完善未知的实验步骤。分析预期实验结果及相应结论一定要结合实验目的进行分类预测。实验步骤、结果预测及相应结论见【答案】。

【随堂检测】

课堂小结 课堂小测

1.多种微生物参与了腐乳的发酵。 (√) 2.传统发酵食品的制作过程中,不同的食品接种不同的菌种。 (×) 3.用白萝卜制作泡菜的过程中,向容器中通入无菌空气可缩短腌制时间。 (×) 4.小曲白酒的酿造过程中,若酒变酸,则原因可能是发酵坛密封不严。 (√) 5.利用乳酸菌制作酸奶过程中,先通气培养,后密封发酵。 (×) 6.利用发酵罐进行葡萄酒主发酵过程中,可以通过监测发酵过程中残余糖的浓度来决定何时终止发酵。 (√)

2

【学习目标】

1.掌握传统发酵技术的概念和特点,说出常见的传统发酵食品。(生命观念)

2.掌握制作泡菜、果酒和果醋的原理及操作时应注意的问题,体验制作泡菜、果酒和果醋的过程。(科学探究)

3.说出传统发酵技术的优点与不足。(科学思维)

4.关注食品安全和健康的生活方式。(社会责任)

【自主预习】

一、发酵与传统发酵技术

1.发酵的概念:人们利用 微生物 ,在适宜的条件下,将原料通过 微生物的代谢 转化为人类所需要的产物的过程。

2.传统发酵技术

(1)概念:直接利用原材料中 天然存在的微生物 ,或利用 前一次发酵保存下来的面团 、卤汁等发酵物中的微生物进行发酵、制作食品的技术。

(2)特点:以 混合菌种 的 固体发酵及半固体发酵 为主,通常是家庭式或作坊式的。

(3)实例——腐乳的制作

腐乳制作中参与的微生物有酵母、曲霉和毛霉等,其中起主要作用的是 毛霉 。经过微生物的发酵,豆腐中的蛋白质被分解成 小分子的肽和氨基酸 。

(4)利用传统发酵技术制作的主要食品除腐乳外,还有 酱、酱油、醋、泡菜和豆豉 等。

二、传统发酵食品的制作

1.泡菜

(1)菌种来源:植物体表面天然的 乳酸菌 。

(2)原理

Ⅰ.在无氧的情况下,乳酸菌能将 葡萄糖 分解为乳酸。

Ⅱ.反应简式: C6H12O62C3H6O3(乳酸)+能量 。

(3)制作流程

2.果酒、果醋

(1)制作原理:许多新鲜水果(如葡萄)的果皮表面附着有大量的不同种类的 野生酵母菌 ,在它们的作用下,水果可以发酵成果酒;在有氧条件下,果酒经 醋酸菌 的作用还可以进一步发酵成果醋。

(2)代谢特点

Ⅰ.酵母菌的代谢特点:单细胞 真 菌, 兼性厌氧 微生物,在无氧条件下能进行 酒精发酵 。反应简式为 C6H12O62C2H5OH(酒精)+2CO2+能量 。酿酒酵母的最适生长温度约为 28 ℃ 。

Ⅱ.醋酸菌代谢特点: 好氧 细菌,当 O2、糖源都充足 时能将糖分解成乙酸,反应简式为 C6H12O6+2O22CH3COOH(乙酸)+2H2O+2CO2+能量 ;当 缺少糖源 时则直接将乙醇转化为乙醛,再将乙醛变为乙酸,反应简式为 C2H5OH+O2CH3COOH(乙酸)+H2O+能量 。多数醋酸菌的最适生长温度为 30~35 ℃ 。

(3)方法步骤

【合作探究】

任务 探究传统发酵技术的应用

活动1 泡菜的制作

一般来说,只要是含纤维素丰富的蔬菜或水果,都可以被制成泡菜。蔬菜经过腌渍及调味之后,有种特殊的风味。下图表示制作泡菜的过程。

1.制作泡菜宜选用新鲜的蔬菜,主要原因是什么

提示 新鲜蔬菜中亚硝酸盐的含量低,营养物质丰富。

2.制作泡菜时,盐水为什么按清水和食盐质量分数为5%~20%进行配制 为什么要煮沸盐水

提示 (1)食盐用量过高,乳酸发酵受抑制,泡菜风味差;食盐用量过低,则会导致杂菌大量繁殖,泡菜腐败。(2)一是除去水中氧气;二是杀灭盐水中的其他微生物。

3.蔬菜刚入坛时,其表面带入的微生物中,大肠杆菌和酵母菌等较为活跃。其中的酵母菌最初的细胞呼吸方式是 。

提示 有氧呼吸

4.发酵初期会有气泡从坛沿水槽内间歇性地放出,从而使坛内逐渐形成厌氧状态,乳酸发酵开始。这些气泡产生的原因是什么

提示 酵母菌等进行细胞呼吸产生CO2。

5.腌制过程中为什么要盖上泡菜坛或玻璃罐的盖子

提示 乳酸菌是厌氧细菌,有氧条件会抑制乳酸菌的细胞呼吸。

6.制作泡菜时,营造“无氧环境”的措施有哪些

提示 (1)选择密封性好的泡菜坛;(2)加入蔬菜后要注入煮沸后冷却的盐水,使盐水没过全部菜料;(3)盖上坛盖后要在坛盖边沿的水槽中注满清水。

7.为什么泡菜坛只能装八成满

提示 因为在泡菜发酵初期,由蔬菜表面带入的大肠杆菌、酵母菌等较为活跃,它们可进行发酵,发酵产物中有较多的CO2,如果泡菜坛装得太满,发酵液可能会溢出坛外;另外,泡菜坛装得太满,会使盐水不太容易完全没过菜料,从而导致坛内菜料变质腐烂。泡菜坛留有一定的空间,也更方便拿取泡菜。

8.若制作的泡菜“咸而不酸”,最可能的原因是什么

提示 泡菜盐水浓度过高,抑制了乳酸菌生长(乳酸菌会通过渗透作用失水而失去生活力),从而导致泡菜“咸而不酸”。

认知生成

泡菜发酵过程中乳酸菌、乳酸和亚硝酸盐含量的变化分析

时期 乳酸菌 乳酸 亚硝酸盐

初期 少(有氧气,乳酸菌活动受抑制) 少 增加(硝酸盐还原菌的作用)

中期 最多 (乳酸抑制其他微生物活动) 增多,pH下降 减少(硝酸盐还原菌受抑制,部分亚硝酸盐被分解)

后期 减少(乳酸继续积累,pH继续下降,抑制乳酸菌活动) 继续增多,pH继续下降 减少至相对稳定的状态(硝酸盐还原菌被完全抑制)

变化 曲线

例1 (2022·长沙期中)泡菜是指为了利于长时间存放而经过发酵的蔬菜,它是一种在低浓度盐水中泡制的乳酸发酵加工食品。其制作流程如下:新鲜蔬菜→整理→洗涤→切分→晾干→入坛→加盐水泡制→密闭发酵→成品。下列叙述正确的是( )。

A.泡菜主要靠泡菜液的高渗透压来抑制腐败微生物的生长和繁殖

B.腌制时间过短和制作过程污染严重等问题会使泡菜易腐烂变质

C.盐水加热煮沸后应立即加入陈泡菜液,以防止杂菌污染

D.制作泡菜时要选择新鲜的原料,且为创设无氧环境,泡菜坛要装满

【答案】 B

【解析】 泡菜主要通过乳酸菌发酵生成的大量乳酸来抑制腐败微生物的生长和繁殖,A错误;与标准化腌制相比,腌制时间过短、制作过程污染严重、密封不严等是泡菜易腐烂变质的原因,B正确;盐水加热煮沸冷却后再加入陈泡菜液,否则陈泡菜液中的乳酸菌会失活,C错误;制作泡菜时选择新鲜的原料的原因是新鲜蔬菜的亚硝酸盐含量低,而泡菜坛只能装八成满,以便于盐水没过全部菜料,防止发酵液外溢、菜料腐烂等,D错误。

【特别提醒】

1.乳酸菌是在无氧条件下能将葡萄糖分解成乳酸的一类细菌的总称,主要包括乳酸链球菌、乳酸杆菌。

2.泡菜发酵初期,坛内冒出的气泡是好氧微生物有氧呼吸产生的CO2;当坛内O2耗尽后,酵母菌酒精发酵也会产生一些CO2。

3.泡菜的最佳食用时期是发酵中期(泡菜成熟期)。此阶段的泡菜具有以下特点:

(1)乳酸含量适中,口味最佳;

(2)各种杂菌在酸性条件下不再繁殖;

(3)亚硝酸盐含量较低。

对点练1 (2023·亳州期末)利用卷心菜发酵制作泡菜过程中,乳酸菌、酵母菌细胞数量和发酵液pH的变化如图所示。下列叙述不正确的是( )。

A.发酵初期乳酸菌建立了明显的菌种优势

B.前6天pH下降主要由乳酸菌代谢引起

C.发酵中期酵母菌通过无氧呼吸进行增殖

D.亚硝酸盐含量在发酵过程中会持续增多

【答案】 D

【解析】 发酵初期乳酸菌活细胞数远多于酵母菌活细胞数,可见乳酸菌为优势菌种,A正确;前6天pH下降,主要由乳酸菌代谢产生的乳酸引起,B正确;发酵中期泡菜处于无氧条件下,酵母菌通过无氧呼吸进行增殖,C正确;不同时期泡菜中的亚硝酸盐含量不同,泡菜中的亚硝酸含量随发酵天数增多呈现的变化趋势是先上升后下降,D不正确。

活动2 果酒和果醋的制作

下图为某同学设计的制作果酒和果醋的发酵装置图,据图回答下列问题:

1.图1所示发酵过程中,每隔一段时间(12 h左右)拧松瓶盖一次,目的是什么

提示 排出发酵过程中产生的CO2,防止瓶内气压过高引起爆裂。

2.在图2装置中,充气口、排气口和出料口在醋酸发酵中的作用分别是什么

提示 充气口的作用是在醋酸发酵时补充O2,排气口的作用是排出CO2,出料口的作用是取样检测和放出发酵液。

3.图2中与排气管相连的胶管应长而弯曲,其目的是什么

提示 胶管长而弯曲,其目的是防止空气中杂菌的污染。

4.若用图2装置进行醋酸发酵和酒精发酵,不同发酵过程中图2装置的哪一处操作有差异 请具体指明。

提示 使用该装置制作果酒时,应该关闭充气口;制作果醋时,应将充气口连接气泵,输入氧气(或无菌空气)。

5.将葡萄汁装入发酵瓶时,为什么要留有大约1/3的空间

提示 留有1/3的空间既可为酵母菌提供氧气,使其进行有氧呼吸,大量繁殖,又可防止发酵液溢出。

认知生成

果酒和果醋制作的区别和联系

果酒制作 果醋制作

来源 附着在葡萄皮上的野生酵母菌 变酸的酒液面上的菌膜或人工接种的 醋酸菌

结构特点 有以核膜为界限的细胞核,有多种细胞器 无以核膜为界限的细胞核,只有核糖体一种细胞器

代谢类型 异养兼性厌氧型 异养需氧型

温度 18~30 ℃ 30~35 ℃

时间 10~12天 7~8天

氧气 前期需氧,后期无氧 一直需要充足氧气

pH 酸性 酸性

结果检测 酒精与酸性的重铬酸钾溶液反应呈现灰绿色 反应液pH下降

联系 醋酸发酵可以在酒精发酵的基础上进行,酒精发酵为醋酸发酵提供原料

例2 (不定项)下图为果酒与果醋发酵的简易装置及某兴趣小组设计的改进装置示意图,下列说法正确的是( )。

A.用体积分数为70%左右的酒精对上述装置进行消毒后,再装入果汁

B.甲装置在酿酒过程中被杂菌污染的机会比其他两个装置大

C.丙装置转为果醋发酵更容易,只需通过气阀2通气即可

D.与甲装置相比,乙装置中的气压更容易保持相对稳定

【答案】 ABD

【解析】 题述实验中用体积分数为70%左右的酒精对装置进行消毒后,再装入果汁进行发酵,目的是避免杂菌污染,A正确;甲装置在酿酒过程中需要通过拧松瓶塞排气,而其他的两个装置不需要通过拧松瓶塞排气,因此甲装置被杂菌污染的机会比其他两个装置大,B正确;丙装置转为果醋发酵时,需通过气阀1通气,且需提高发酵温度,C错误;因为乙装置中的Na2CO3溶液能够将酵母菌发酵产生的CO2吸收掉,而甲装置中的CO2需要专门排放,否则装置会爆裂,因此与甲装置相比,乙装置中的气压更容易保持相对稳定,D正确。

【特别提醒】

1.选择新鲜的葡萄,榨汁前先对葡萄进行冲洗,再除去枝梗和腐烂的籽粒,以防葡萄汁流失及污染。

2.果酒发酵时要适时排气,防止发酵装置爆裂;果醋发酵时要及时通气,防止醋酸菌死亡。

3.严格控制温度:18~30 ℃有利于酵母菌的繁殖和果酒的发酵;30~35 ℃有利于醋酸菌的繁殖和果醋的发酵。

对点练2 研究人员以苹果为原料,先接种酵母菌,发酵96 h,再接种老陈醋的醋醅(含醋酸菌)进行发酵,酿造苹果醋。下图为发酵液中酒精含量和总酸含量随发酵时间变化的曲线图。下列相关分析不正确的是( )。

A.发酵24~96 h过程中,在酸性且含酒精的发酵液中,杂菌生长受抑制

B.96 h后发酵液的温度会适度升高

C.果酒和果醋制作过程中发酵液pH均逐渐降低

D.缺氧时,醋酸菌可将乙醇转化为乙醛,再将乙醛转化为乙酸

【答案】 D

【解析】 在缺氧和呈酸性的发酵液中,酵母菌能大量繁殖,其他杂菌不适应环境而被抑制,因此,发酵24~96 h过程中,杂菌生长受抑制,A正确;发酵过程中有机物作为呼吸底物释放的能量,大部分以热能的形式散失,因此,96 h后发酵液的温度会适度升高,B正确;果酒发酵过程中酵母菌无氧呼吸产生酒精和CO2,其中CO2溶于发酵液中使发酵液呈酸性,果醋制作过程中醋酸菌将葡萄糖或酒精转化成乙酸,酸性增强,因此,果酒和果醋制作过程中发酵液pH均逐渐降低,C正确;醋酸菌是好氧细菌,因此,醋酸菌将乙醇转化为乙醛,再将乙醛转化为乙酸的过程需要O2,D不正确。

素能提升

一、通过对传统文化进行科学解释,弘扬中华优秀传统文化

1.(2023·成都模拟)我国制作泡菜历史悠久。《中馈录》中记载:“泡盐菜法,定要覆水坛。此坛有一外沿如暖帽式,四周内可盛水,坛口覆一盖,浸于水中……则所泡之菜不得坏矣。泡菜之水,用花椒和盐煮沸,加烧酒少许……如有霉花,加烧酒少许……坛沿外水须隔日一换,勿令其干。”下列说法正确的是( )。

A.“泡菜之水,用花椒和盐煮沸”的目的是彻底灭菌

B.“霉花”主要由酵母菌繁殖形成,酵母菌往往来自蔬菜

C.“坛沿外水须隔日一换,勿令其干”以保证坛内适宜湿度

D.“所泡之菜不得坏矣”是指泡菜中没有微生物使其变质腐败

【答案】 B

【解析】 “泡菜之水,用花椒和盐煮沸”的目的是提升泡菜味道、减少水中的溶氧量和消毒杀菌以防止杂菌污染,A错误;“霉花”指的是泡菜坛内表面的白膜,主要由酵母菌繁殖形成,而酵母菌往往来自蔬菜,B正确;“坛沿外水须隔日一换,勿令其干”以保证坛内的无氧环境,C错误;“泡盐菜法,定要覆水坛。此坛有一外沿如暖帽式,四周内可盛水,坛口覆一盖,浸于水中……则所泡之菜不得坏矣”,原因是泡菜坛内为无氧环境,适宜乳酸菌发酵产生乳酸,从而抑制其他杂菌的生长,D错误。

2.(2023·乐山期末)《齐民要术》记载了一种称为“动酒酢(‘酢’同‘醋’)法”的酿醋工艺:“大率酒一斗,用水三斗,合瓮盛,置日中曝之……七日后当臭,衣(指菌膜)生,勿得怪也,但停置,勿移动,挠搅之。数十日,醋成。”下列叙述错误的是( )。

A.“衣”位于变酸的酒表面,是由原酒中的酵母菌大量繁殖形成的

B.加水的目的是对酒进行稀释,避免酒精浓度过高杀死醋酸菌

C.“挠搅”有利于酒精与醋酸菌充分接触,还可以增加溶液中的溶解氧

D.“动酒酢法”的原理是醋酸菌在氧气充足、糖源缺乏时将酒精转化为乙酸

【答案】 A

【解析】 “衣”位于变酸的酒表面,是由原酒中的醋酸菌大量繁殖形成的,A错误;酒精对细胞具有毒害作用,加水可对酒精进行稀释,避免酒精浓度过高杀死醋酸菌,B正确;“挠搅”有利于酒精与醋酸菌充分接触,还可以增加溶液中的溶解氧,利于醋酸菌进行醋酸发酵,C正确;“动酒酢法”的原理是醋酸菌在氧气充足、糖源不足时将酒精转化为乙醛,再将乙醛变为乙酸,D正确。

二、通过了解酿酒文化开启酶本质的探索,学会基于事实、证据运用归纳与概括、演绎与推理等方法对不同的观点进行批判性思考

3.酿酒就是让糖类通过发酵形成酒精的过程,糖类是怎样形成酒精的呢 十九世纪中叶,微生物学家巴斯德认为,糖类变成酒精是完整酵母菌细胞代谢活动的结果;而化学家李比希则认为,糖类变成酒精是一种化学反应,与完整酵母菌细胞活动无关,仅仅需要酵母菌细胞中的某些物质的参与即可。为了研究这个问题,请用所提供的实验材料与用具,写出实验假设,并在给出的实验步骤的基础上,继续完成实验步骤的设计,预测可能的实验结果,得出相应的结论。

实验材料:活酵母菌细胞,葡萄糖溶液,蒸馏水,专用的酒精测试仪,研钵,漏斗,试管,量筒等。

(1)实验假设: 。

(2)实验步骤:

第一步:将部分活酵母菌细胞进行研磨,过滤得到提取液;

第二步:取两支试管,标号为A、B,分别在各试管中加入 ;

第三步:在A试管中加入 ,

在B试管中加入 ;

第四步:在 的条件下,其他条件适宜且相同,培养一段时间后,用专用的酒精测试仪检测两支试管内是否有酒精生成。

(3)实验结果预测及相应结论:

①A试管中能检测到酒精,B试管中不能检测到酒精,说明 。

②A、B试管中都能检测到酒精,说明 。

【答案】 (1)糖类变成酒精是完整酵母菌细胞代谢活动的结果(或糖类变成酒精仅仅需要酵母菌细胞中的某些物质的参与) (2)等量的葡萄糖溶液 适量活酵母菌细胞 等量的活酵母菌细胞研磨过滤得到的提取液 无氧 (3)①糖类变成酒精必须要有完整的酵母菌细胞 ②糖类变成酒精不一定需要完整的酵母菌细胞,仅仅需要酵母菌细胞中的某些物质参与即可

【解析】 (1)根据题干信息中两位科学家争论的焦点可作出其中一种实验假设:糖类变成酒精是完整酵母菌细胞代谢活动的结果(或糖类变成酒精仅仅需要酵母菌细胞中的某些物质的参与)。(2)(3)根据题中实验材料和实验目的,弄清实验的自变量和因变量,遵循实验的对照原则和单一变量原则,结合已知的实验步骤,即可完善未知的实验步骤。分析预期实验结果及相应结论一定要结合实验目的进行分类预测。实验步骤、结果预测及相应结论见【答案】。

【随堂检测】

课堂小结 课堂小测

1.多种微生物参与了腐乳的发酵。 (√) 2.传统发酵食品的制作过程中,不同的食品接种不同的菌种。 (×) 3.用白萝卜制作泡菜的过程中,向容器中通入无菌空气可缩短腌制时间。 (×) 4.小曲白酒的酿造过程中,若酒变酸,则原因可能是发酵坛密封不严。 (√) 5.利用乳酸菌制作酸奶过程中,先通气培养,后密封发酵。 (×) 6.利用发酵罐进行葡萄酒主发酵过程中,可以通过监测发酵过程中残余糖的浓度来决定何时终止发酵。 (√)

2