福建省漳州市芗城中学人教版高中地理必修二:6.1人地关系思想的演变 课件

文档属性

| 名称 | 福建省漳州市芗城中学人教版高中地理必修二:6.1人地关系思想的演变 课件 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 5.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2015-10-30 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件22张PPT。第六章 人类与地理环境的协调发展第一节 人地关系思想的演变漳州市芗城中学 吴伟伟一、人地关系的历史回顾 崇拜自然改造自然征服自然谋求人地协调 被动地适应环境,表现为环境的强大制约作用和人类对环境的微弱改造作用。如:猛犸和披毛犀的灭色,但这种环境问题不具有普遍性 大规模开发利用土地、水等资源,人与自然的对抗性强,人地关系呈现不协调发展,如:黄土高原从郁郁葱葱的森林变成今天的千沟万壑的地表形态;玛雅文明的消失。 人类掠夺式开发资源,人地关系全面不协调,人地矛盾迅速激化 合理开发利用自然资源,以达到人地关系的协调发展采猎文明农业文明工业文明后工业文明二、直面环境问题 1、人类与环境的关系 (1)人类的生存和发展要占据一定环境空间,从环境中获取物质和能量。

——环境的承载能力

(2)人的新陈代谢和人类消费活动(包括生产消费和生活消费)的废弃物要排放到环境中。 ——环境的自净能力 2、环境问题的产生与表现 (1)资源短缺、生态破坏 ①产生:人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度。

②表现:a.资源短缺:水资源、土地资源、矿产资源和能源等

b.生态破坏:水土流失、土地荒漠化、生物多样性减少等 ①产生:人类向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力,导致环境质量下降,形成环境污染。

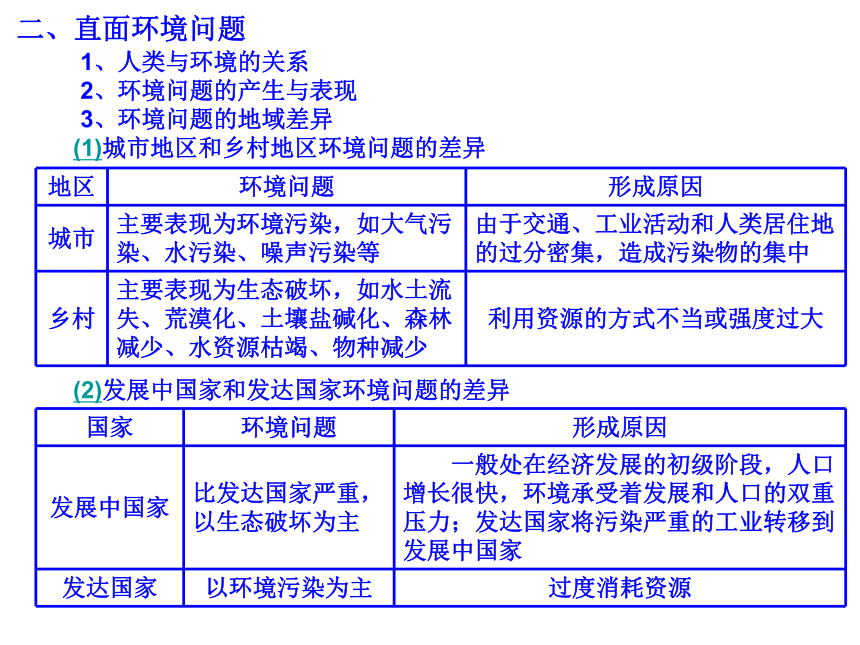

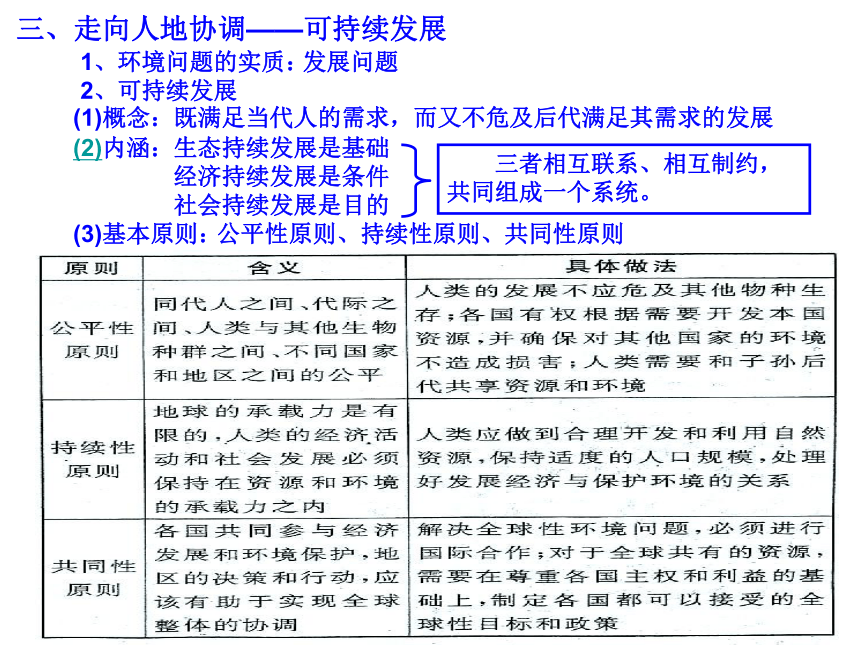

②表现:大气污染、水污染、土壤污染、固体废弃物污染、噪音污染、海洋污染等。 (2)环境污染 环境问题的发生,与片面追求经济增长(“先污染,后治理”)的发展模式密切相关。为了追求最大的经济效益,人们认识不到或者不承认环境本身所具有的价值,随意向环境排放大量的污染物或者大肆开采矿产资源等,“先污染,后治理”。这种经济增长既没有考虑资源的长远价值,也没有充分考虑污染给整个社会造成的实际代价。环境问题目前已经成为全人类共同关注的问题,成为制约经济发展和危害人体健康的重要因素。 3、环境问题的地域差异 二、直面环境问题 1、人类与环境的关系 2、环境问题的产生与表现 (1)城市地区和乡村地区环境问题的差异 (2)发展中国家和发达国家环境问题的差异 三、走向人地协调——可持续发展 1、环境问题的实质: 发展问题 2、可持续发展 生态持续发展是基础

经济持续发展是条件

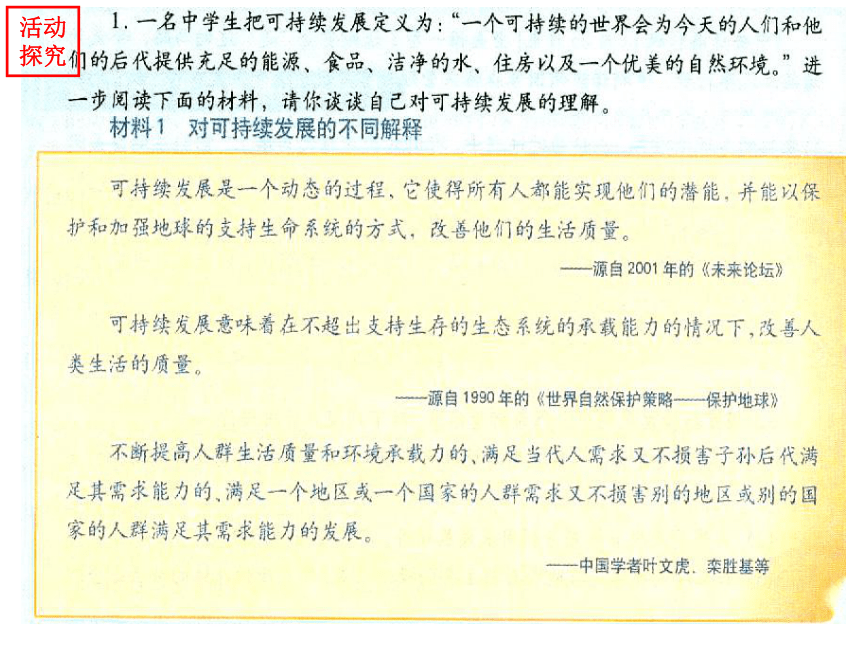

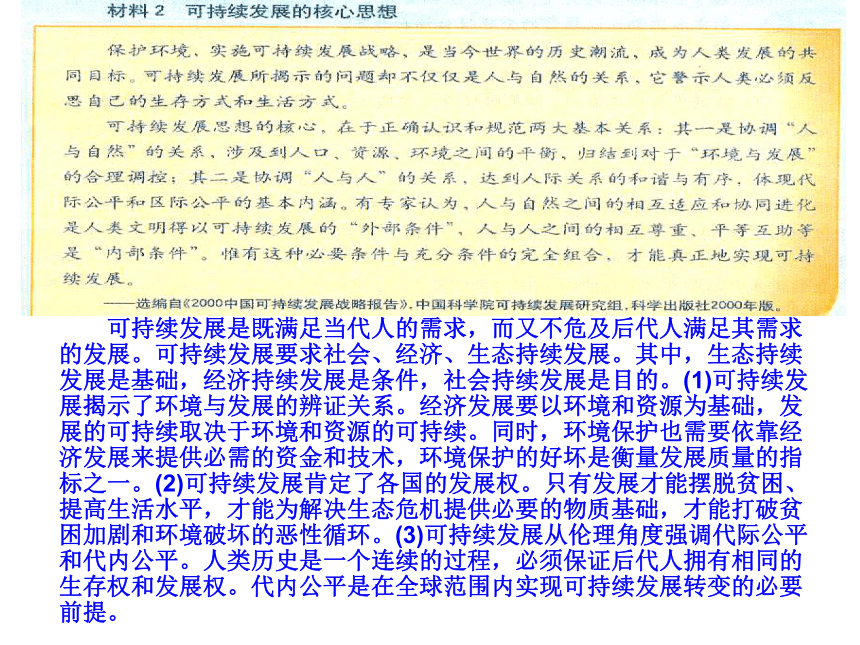

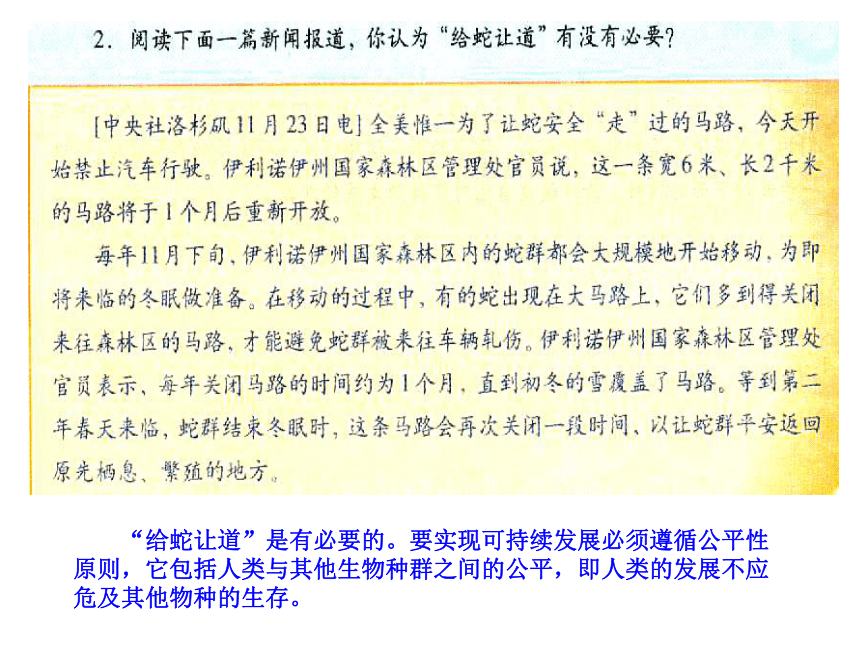

社会持续发展是目的(1)概念:(2)内涵:既满足当代人的需求,而又不危及后代满足其需求的发展 三者相互联系、相互制约,共同组成一个系统。(3)基本原则: 公平性原则、持续性原则、共同性原则活动探究 可持续发展是既满足当代人的需求,而又不危及后代人满足其需求的发展。可持续发展要求社会、经济、生态持续发展。其中,生态持续发展是基础,经济持续发展是条件,社会持续发展是目的。(1)可持续发展揭示了环境与发展的辨证关系。经济发展要以环境和资源为基础,发展的可持续取决于环境和资源的可持续。同时,环境保护也需要依靠经济发展来提供必需的资金和技术,环境保护的好坏是衡量发展质量的指标之一。(2)可持续发展肯定了各国的发展权。只有发展才能摆脱贫困、提高生活水平,才能为解决生态危机提供必要的物质基础,才能打破贫困加剧和环境破坏的恶性循环。(3)可持续发展从伦理角度强调代际公平和代内公平。人类历史是一个连续的过程,必须保证后代人拥有相同的生存权和发展权。代内公平是在全球范围内实现可持续发展转变的必要前提。 “给蛇让道”是有必要的。要实现可持续发展必须遵循公平性原则,它包括人类与其他生物种群之间的公平,即人类的发展不应危及其他物种的生存。 这种观点是正确的,它符合可持续发展的公平性原则。 人类发展要充分利用自然资源,但这种利用必须以保护环境为前提,促进资源的可持续利用。因此,这种理解是片面的。错误,它违背了持续性原则。正确,符合共同性原则。正确,符合持续性原则。正确,符合公平性原则。正确,符合持续性原则。完活动探究 在人类社会进入工业文明时代以后,人们利用和改造自然的能力大大增强。人们开矿山、修水坝、建城市,创造了一个个奇迹。然而在这些人类创造的奇迹背后,却隐藏着重大的环境问题。

(1)矿山开采对环境的影响

①地面不均匀沉降;②破坏地表生态系统平衡;③对地下水资源产生破坏性影响;④污染空气;⑤废石污染。

(2)修水坝对环境的影响

水库、大坝的修建,无疑会给工农业生产带来巨大的经济效益。但是,如果兴建水坝不从维持生态平衡的观点全面考虑,则会破坏一个流域的生态平衡,产生不良后果和巨大隐患。如土壤次生盐渍化;下游的鱼类缺乏饵料或因在支流建坝使鱼类洄游受阻,致使渔业减产;可能使大坝下的地层产生新的断裂,诱发地震。

(3) 建设城市对环境的影响

修建城市,一方面需要占用大量的耕地,造成耕地面积减少,同时对生态产生破坏性的影响;另一方面,在修建过程中会产生大气污染、水污染、噪声污染和固体废弃物污染,铺设管道和电缆、修地基等有可能破坏地下水系统。 (1)图6.5反映的是原始的刀耕火种的农业生产活动;图6.6反映的是工业社会时期集约型大规模的工业生产活动。

(2)原始的刀耕火种主要是砍伐森林和烧荒之后获得小块平整的土地,种植作物;工业社会时期对人类土地利用的范围和强度都增加了。原始的刀耕火种,尽管对自然景观有所破坏,但由于这种迁移农业的生产方式落后,作用范围小,若干年后自然景观还能够恢复。但这种迁移农业的生产方式如果是在热带雨林地区,则容易引起水土流失,造成生态恶化、生态平衡失调,工业社会时期集约型的大规模生产,对环境的破坏很难在短时期内恢复,形成严重的环境污染和生态破坏问题。

(3)如果生活在乡村,看到的生产活动对环境产生的影响主要有:不合理灌溉导致土壤盐渍化;化肥、农药的大量使用造成土壤污染;毁林开荒、滥垦滥牧等造成水土流失和土地荒漠化等问题。如果生活在城市,看到的生产活动对环境产生的影响主要有:工业生产活动造成严重的大气污染、水污染、噪声污染、固体废弃物污染等环境污染问题及其引发的生态破坏问题。 1.该地区粮食不足,单产不高,不能满足人们生活的需要,扩大耕地面积可提高粮食产量。

2.人们主要通过围垦湖海、填塘塞河、开垦草场、牧业缩小、毁林开荒、破坏植被的方式扩大耕地面积的。例如黄土高原地区由于人口增长较快,对土地的压力较大,农民主要依靠扩大耕地面积来增加粮食产量,主要采取了向陡坡地、林地、草地要粮的措施,造成植被的破坏,形成严重的水土流失。

3.围垦湖海、填塘塞河会破坏水利,使水产减少;开垦草场导致牧业缩小、草场过载、植被破坏;毁林开荒、破坏植被易造成风沙侵蚀和水土流失,这些影响会破坏生态平衡,使生态环境恶化。而且这些影响在短时期内不能消除。

4.该地区人口文化素质较低,生态意识淡薄,人们长期采用有害于环境的生产方法盲目扩大耕地面积,结果使生态系统遭到破坏,自然生产力下降,形成恶性循环,不但解决不了原有问题,反而产生了更严重的环境问题、经济问题。读P93图6.7“开垦荒地引起的恶性循环示意”,完成下列问题。

——环境的承载能力

(2)人的新陈代谢和人类消费活动(包括生产消费和生活消费)的废弃物要排放到环境中。 ——环境的自净能力 2、环境问题的产生与表现 (1)资源短缺、生态破坏 ①产生:人类向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度。

②表现:a.资源短缺:水资源、土地资源、矿产资源和能源等

b.生态破坏:水土流失、土地荒漠化、生物多样性减少等 ①产生:人类向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力,导致环境质量下降,形成环境污染。

②表现:大气污染、水污染、土壤污染、固体废弃物污染、噪音污染、海洋污染等。 (2)环境污染 环境问题的发生,与片面追求经济增长(“先污染,后治理”)的发展模式密切相关。为了追求最大的经济效益,人们认识不到或者不承认环境本身所具有的价值,随意向环境排放大量的污染物或者大肆开采矿产资源等,“先污染,后治理”。这种经济增长既没有考虑资源的长远价值,也没有充分考虑污染给整个社会造成的实际代价。环境问题目前已经成为全人类共同关注的问题,成为制约经济发展和危害人体健康的重要因素。 3、环境问题的地域差异 二、直面环境问题 1、人类与环境的关系 2、环境问题的产生与表现 (1)城市地区和乡村地区环境问题的差异 (2)发展中国家和发达国家环境问题的差异 三、走向人地协调——可持续发展 1、环境问题的实质: 发展问题 2、可持续发展 生态持续发展是基础

经济持续发展是条件

社会持续发展是目的(1)概念:(2)内涵:既满足当代人的需求,而又不危及后代满足其需求的发展 三者相互联系、相互制约,共同组成一个系统。(3)基本原则: 公平性原则、持续性原则、共同性原则活动探究 可持续发展是既满足当代人的需求,而又不危及后代人满足其需求的发展。可持续发展要求社会、经济、生态持续发展。其中,生态持续发展是基础,经济持续发展是条件,社会持续发展是目的。(1)可持续发展揭示了环境与发展的辨证关系。经济发展要以环境和资源为基础,发展的可持续取决于环境和资源的可持续。同时,环境保护也需要依靠经济发展来提供必需的资金和技术,环境保护的好坏是衡量发展质量的指标之一。(2)可持续发展肯定了各国的发展权。只有发展才能摆脱贫困、提高生活水平,才能为解决生态危机提供必要的物质基础,才能打破贫困加剧和环境破坏的恶性循环。(3)可持续发展从伦理角度强调代际公平和代内公平。人类历史是一个连续的过程,必须保证后代人拥有相同的生存权和发展权。代内公平是在全球范围内实现可持续发展转变的必要前提。 “给蛇让道”是有必要的。要实现可持续发展必须遵循公平性原则,它包括人类与其他生物种群之间的公平,即人类的发展不应危及其他物种的生存。 这种观点是正确的,它符合可持续发展的公平性原则。 人类发展要充分利用自然资源,但这种利用必须以保护环境为前提,促进资源的可持续利用。因此,这种理解是片面的。错误,它违背了持续性原则。正确,符合共同性原则。正确,符合持续性原则。正确,符合公平性原则。正确,符合持续性原则。完活动探究 在人类社会进入工业文明时代以后,人们利用和改造自然的能力大大增强。人们开矿山、修水坝、建城市,创造了一个个奇迹。然而在这些人类创造的奇迹背后,却隐藏着重大的环境问题。

(1)矿山开采对环境的影响

①地面不均匀沉降;②破坏地表生态系统平衡;③对地下水资源产生破坏性影响;④污染空气;⑤废石污染。

(2)修水坝对环境的影响

水库、大坝的修建,无疑会给工农业生产带来巨大的经济效益。但是,如果兴建水坝不从维持生态平衡的观点全面考虑,则会破坏一个流域的生态平衡,产生不良后果和巨大隐患。如土壤次生盐渍化;下游的鱼类缺乏饵料或因在支流建坝使鱼类洄游受阻,致使渔业减产;可能使大坝下的地层产生新的断裂,诱发地震。

(3) 建设城市对环境的影响

修建城市,一方面需要占用大量的耕地,造成耕地面积减少,同时对生态产生破坏性的影响;另一方面,在修建过程中会产生大气污染、水污染、噪声污染和固体废弃物污染,铺设管道和电缆、修地基等有可能破坏地下水系统。 (1)图6.5反映的是原始的刀耕火种的农业生产活动;图6.6反映的是工业社会时期集约型大规模的工业生产活动。

(2)原始的刀耕火种主要是砍伐森林和烧荒之后获得小块平整的土地,种植作物;工业社会时期对人类土地利用的范围和强度都增加了。原始的刀耕火种,尽管对自然景观有所破坏,但由于这种迁移农业的生产方式落后,作用范围小,若干年后自然景观还能够恢复。但这种迁移农业的生产方式如果是在热带雨林地区,则容易引起水土流失,造成生态恶化、生态平衡失调,工业社会时期集约型的大规模生产,对环境的破坏很难在短时期内恢复,形成严重的环境污染和生态破坏问题。

(3)如果生活在乡村,看到的生产活动对环境产生的影响主要有:不合理灌溉导致土壤盐渍化;化肥、农药的大量使用造成土壤污染;毁林开荒、滥垦滥牧等造成水土流失和土地荒漠化等问题。如果生活在城市,看到的生产活动对环境产生的影响主要有:工业生产活动造成严重的大气污染、水污染、噪声污染、固体废弃物污染等环境污染问题及其引发的生态破坏问题。 1.该地区粮食不足,单产不高,不能满足人们生活的需要,扩大耕地面积可提高粮食产量。

2.人们主要通过围垦湖海、填塘塞河、开垦草场、牧业缩小、毁林开荒、破坏植被的方式扩大耕地面积的。例如黄土高原地区由于人口增长较快,对土地的压力较大,农民主要依靠扩大耕地面积来增加粮食产量,主要采取了向陡坡地、林地、草地要粮的措施,造成植被的破坏,形成严重的水土流失。

3.围垦湖海、填塘塞河会破坏水利,使水产减少;开垦草场导致牧业缩小、草场过载、植被破坏;毁林开荒、破坏植被易造成风沙侵蚀和水土流失,这些影响会破坏生态平衡,使生态环境恶化。而且这些影响在短时期内不能消除。

4.该地区人口文化素质较低,生态意识淡薄,人们长期采用有害于环境的生产方法盲目扩大耕地面积,结果使生态系统遭到破坏,自然生产力下降,形成恶性循环,不但解决不了原有问题,反而产生了更严重的环境问题、经济问题。读P93图6.7“开垦荒地引起的恶性循环示意”,完成下列问题。

同课章节目录

- 第一章 人口的变化

- 第一节 人口的数量变化

- 第二节 人口的空间变化

- 第三节 人口的合理容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 城市与城市化

- 第一节 城市内部空间结构

- 第二节 不同等级城市的服务功能

- 第三节 城市化

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 农业地域的形成与发展

- 第一节 农业的区位选择

- 第二节 以种植业为主的农业地域类型

- 第三节 以畜牧业为主的农业地域类型

- 问题研究 家乡的农业园区会是什么样

- 第四章 工业地域的形成与发展

- 第一节 工业的区位选择

- 第二节 工业地域的形成

- 第三节 传统工业区与新工业区

- 问题研究 煤城焦作出路何在

- 第五章 交通运输布局及其影响

- 第一节 交通运输方式和布局

- 第二节 交通运输方式和布局变化的影响

- 问题探究 北京的自行车是多了还是少了

- 第六章 人类与地理环境的协调发展

- 第一节 人地关系思想的演变

- 第二节 中国的可持续发展实践

- 问题研究 绿色食品知多少