福建省漳州市芗城中学人教版高中地理必修二:第一章:人口的变化 考点解析 课件(共12张PPT)

文档属性

| 名称 | 福建省漳州市芗城中学人教版高中地理必修二:第一章:人口的变化 考点解析 课件(共12张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 400.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2015-11-01 20:21:25 | ||

图片预览

文档简介

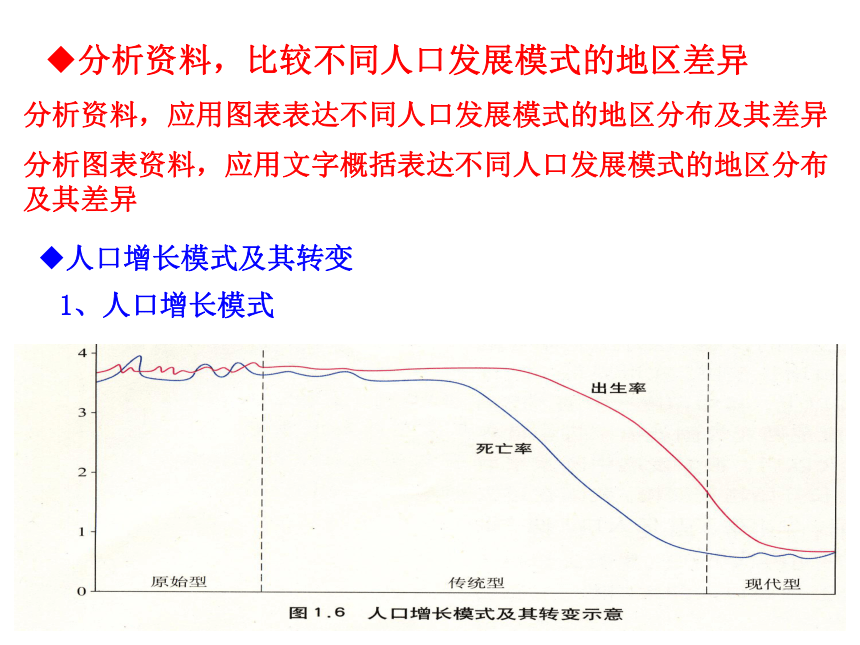

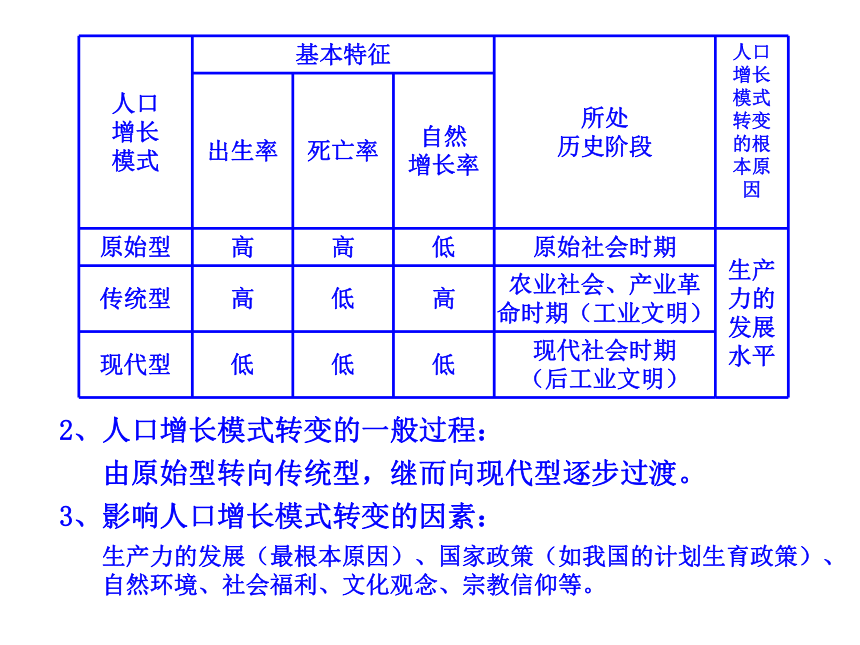

课件12张PPT。第一章 人口的变化考点解析漳州市芗城中学 吴伟伟分析资料,比较不同人口发展模式的地区差异分析资料,应用图表表达不同人口发展模式的地区分布及其差异分析图表资料,应用文字概括表达不同人口发展模式的地区分布及其差异人口增长模式及其转变 1、人口增长模式 2、人口增长模式转变的一般过程: 由原始型转向传统型,继而向现代型逐步过渡。3、影响人口增长模式转变的因素: 生产力的发展(最根本原因)、国家政策(如我国的计划生育政策)、自然环境、社会福利、文化观念、宗教信仰等。4:人口增长模式的地区差异及原因分析: 欧洲

和

北美现代型20世纪50年代后,发达国家的人口出生率不断降低,到70年代中期,以欧洲和北美为代表的发达地区的人口自然增长率平均不足1%,人口增长模式已进入现代型。亚非拉由传统型向现代型的转变大多数发展中国家的人口死亡率已降至与发达国家相当的水平,但人口的出生率仍较高由传统型转向现

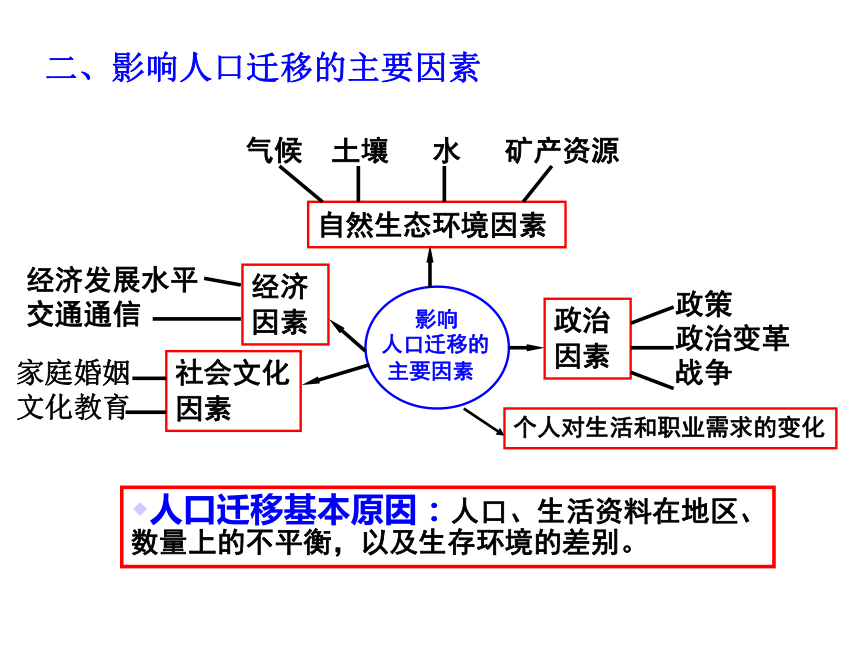

代型的过渡阶段由于发展中国家的人口占世界人口的绝大多数基本实现了人口增长模式从传统型向现代型的转变20世纪70年代以来,我国大力开展计划生育工作分析说明某地区或某时期人口迁移的主要原因从影响人口迁移的主要因素,分析说明某地区或某时期人口迁移的主要原因。结合实例,分析说明某地区或某时期人口迁移的主要原因(如分析美国成为一个移民国家及美国人口在本土范围频繁迁移的主要原因;分析我国古代的几次人口迁移的主要原因)一、人口的迁移 1、概念: 人口迁移就是人的居住地在国际或本国范围内发生改变。 2、分类(按是否跨越国界划分) 人口迁移基本原因:人口、生活资料在地区、数量上的不平衡,以及生存环境的差别。二、影响人口迁移的主要因素案例:1、美国成为一个移民国家的因素: 促使美国成为一个移民国家的主要因素有:宗教;国土辽阔、自然环境与资源条件较优越;人口数量较少、人口密度低;经济发达、个人需求等。

2、美国人口在本土范围频繁迁移的主要原因:导致美国人口在本土范围内频繁迁移的主要因素有:战争、自然灾害、工业化和城市化的发展、新资源地的开发、新工业区的建立、环境质量的改善等。3、我国古代的几次人口迁移的主要原因4、新中国成立以来的人口迁移①20世纪80年代中期以前:迁移原因:计划经济体制,严格的户籍管理制度。特点:有计划、有组织地进行。迁移方向:国家从东部城市抽调各种人员支援西部、内地和边疆地区的建设,大量农村人口从东部人口稠密区迁往西北和东北 ②20世纪80年代中期以后

迁移原因:改革开放政策,受经济发展水平影响。特点:自发迁移,流量增大,流向也发生了明显的变化。迁移方向:内地到沿海,山区到平原,乡村到城市,贫困地区到发达地区、“民工潮”。 运用正确的人口观、资源观、环境观和可持续发展观解释人与环境、人与资源存在矛盾的原因并能根据实际提出治理、保护的设想或措施。(1)从人与环境的矛盾,理解有限的资源只能供养有限的人口。

(2)从目前存在严重的人口、资源和环境问题入手,理解保持人口合理容量的紧迫性和解决措施。

(3)结合我国人口增长的情况和人口增长模式转变的现实,分析我国人口政策的合理性。

(4)运用正确的人口观、资源观、环境观和可持续发展观解释人与环境、人与资源存在矛盾的原因并能根据实际提出治理、保护的设想或措施。一、人口合理容量提出的背景:人口与日俱增,地球上可用空间越来越小,自然资源越来越匮乏。 二、环境承载力1、概念:是指环境能持续供养的人口数量。2、衡量的重要指标:人口数量。三、环境人口容量(所能容纳的最大人口数)1、概念:一个国家或地区在可预见的时期内,利用本地区资源及其他资源、智力和技术等条件,在保证符合社会文化准则的物质生活水平条件下,该国货地区所能持续供养的人口数量。2、制约因素:资源(正比,主要因素)、科技发展水平(正比)、生活和文化消费水平(反比)。(注意“木桶效应”)四、人口合理容量:1、概念:按照合理的生活方式,保障健康的生活水平,同时又不妨碍未来人口生活质量的前提下,一个国家或地区最适宜的人口数量。2、意义:对于制定一个地区或一个国家的人口战略和人口政策有着重要的意义,进而影响区域的经济社会发展战略。3、保持人口合理容量的紧迫性表现:日益严峻的人口过快增长问题、人口城市化问题、城市人口老龄化问题4、保持人口合理容量采取的应对措施

(1)国际社会要倡导各国政府,尤其是发展中国家要尽最大可能把人口控制在合理的规模之内。

(2)建立公平的秩序,保证大多数人拥有不断追求高水平生活质量的平等权利。

(3)尊重人地协调发展的客观规律,因地制宜制定本地区持续发展战略,既保持良好生态平衡,又不断提高人民生活质量。

和

北美现代型20世纪50年代后,发达国家的人口出生率不断降低,到70年代中期,以欧洲和北美为代表的发达地区的人口自然增长率平均不足1%,人口增长模式已进入现代型。亚非拉由传统型向现代型的转变大多数发展中国家的人口死亡率已降至与发达国家相当的水平,但人口的出生率仍较高由传统型转向现

代型的过渡阶段由于发展中国家的人口占世界人口的绝大多数基本实现了人口增长模式从传统型向现代型的转变20世纪70年代以来,我国大力开展计划生育工作分析说明某地区或某时期人口迁移的主要原因从影响人口迁移的主要因素,分析说明某地区或某时期人口迁移的主要原因。结合实例,分析说明某地区或某时期人口迁移的主要原因(如分析美国成为一个移民国家及美国人口在本土范围频繁迁移的主要原因;分析我国古代的几次人口迁移的主要原因)一、人口的迁移 1、概念: 人口迁移就是人的居住地在国际或本国范围内发生改变。 2、分类(按是否跨越国界划分) 人口迁移基本原因:人口、生活资料在地区、数量上的不平衡,以及生存环境的差别。二、影响人口迁移的主要因素案例:1、美国成为一个移民国家的因素: 促使美国成为一个移民国家的主要因素有:宗教;国土辽阔、自然环境与资源条件较优越;人口数量较少、人口密度低;经济发达、个人需求等。

2、美国人口在本土范围频繁迁移的主要原因:导致美国人口在本土范围内频繁迁移的主要因素有:战争、自然灾害、工业化和城市化的发展、新资源地的开发、新工业区的建立、环境质量的改善等。3、我国古代的几次人口迁移的主要原因4、新中国成立以来的人口迁移①20世纪80年代中期以前:迁移原因:计划经济体制,严格的户籍管理制度。特点:有计划、有组织地进行。迁移方向:国家从东部城市抽调各种人员支援西部、内地和边疆地区的建设,大量农村人口从东部人口稠密区迁往西北和东北 ②20世纪80年代中期以后

迁移原因:改革开放政策,受经济发展水平影响。特点:自发迁移,流量增大,流向也发生了明显的变化。迁移方向:内地到沿海,山区到平原,乡村到城市,贫困地区到发达地区、“民工潮”。 运用正确的人口观、资源观、环境观和可持续发展观解释人与环境、人与资源存在矛盾的原因并能根据实际提出治理、保护的设想或措施。(1)从人与环境的矛盾,理解有限的资源只能供养有限的人口。

(2)从目前存在严重的人口、资源和环境问题入手,理解保持人口合理容量的紧迫性和解决措施。

(3)结合我国人口增长的情况和人口增长模式转变的现实,分析我国人口政策的合理性。

(4)运用正确的人口观、资源观、环境观和可持续发展观解释人与环境、人与资源存在矛盾的原因并能根据实际提出治理、保护的设想或措施。一、人口合理容量提出的背景:人口与日俱增,地球上可用空间越来越小,自然资源越来越匮乏。 二、环境承载力1、概念:是指环境能持续供养的人口数量。2、衡量的重要指标:人口数量。三、环境人口容量(所能容纳的最大人口数)1、概念:一个国家或地区在可预见的时期内,利用本地区资源及其他资源、智力和技术等条件,在保证符合社会文化准则的物质生活水平条件下,该国货地区所能持续供养的人口数量。2、制约因素:资源(正比,主要因素)、科技发展水平(正比)、生活和文化消费水平(反比)。(注意“木桶效应”)四、人口合理容量:1、概念:按照合理的生活方式,保障健康的生活水平,同时又不妨碍未来人口生活质量的前提下,一个国家或地区最适宜的人口数量。2、意义:对于制定一个地区或一个国家的人口战略和人口政策有着重要的意义,进而影响区域的经济社会发展战略。3、保持人口合理容量的紧迫性表现:日益严峻的人口过快增长问题、人口城市化问题、城市人口老龄化问题4、保持人口合理容量采取的应对措施

(1)国际社会要倡导各国政府,尤其是发展中国家要尽最大可能把人口控制在合理的规模之内。

(2)建立公平的秩序,保证大多数人拥有不断追求高水平生活质量的平等权利。

(3)尊重人地协调发展的客观规律,因地制宜制定本地区持续发展战略,既保持良好生态平衡,又不断提高人民生活质量。

同课章节目录

- 第一章 人口的变化

- 第一节 人口的数量变化

- 第二节 人口的空间变化

- 第三节 人口的合理容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 城市与城市化

- 第一节 城市内部空间结构

- 第二节 不同等级城市的服务功能

- 第三节 城市化

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 农业地域的形成与发展

- 第一节 农业的区位选择

- 第二节 以种植业为主的农业地域类型

- 第三节 以畜牧业为主的农业地域类型

- 问题研究 家乡的农业园区会是什么样

- 第四章 工业地域的形成与发展

- 第一节 工业的区位选择

- 第二节 工业地域的形成

- 第三节 传统工业区与新工业区

- 问题研究 煤城焦作出路何在

- 第五章 交通运输布局及其影响

- 第一节 交通运输方式和布局

- 第二节 交通运输方式和布局变化的影响

- 问题探究 北京的自行车是多了还是少了

- 第六章 人类与地理环境的协调发展

- 第一节 人地关系思想的演变

- 第二节 中国的可持续发展实践

- 问题研究 绿色食品知多少